DNSEP Design

DNSEP Design

Nous avons peut-être entendu parler de Aurore Dupin, Charlotte Brontë, Jeanne Loiseau, mais sans doute les connaissons-nous davantage sous leur pseudonyme masculin: George Sand1, Currer Bell2, Daniel Lesueur3, qui pour être publiées ont dû masquer leur identité de femmes. À leur époque, il était souvent plus facile d’être publié et lu sous un nom masculin. Ces femmes ont donc dû prendre des pseudonymes afin de pouvoir écrire sans être jugées, stoppées ou rejetées à cause de leur genre. Cette situation reflète une inégalité de genre criante dans l’accès à la publication et la reconnaissance littéraire. Pendant ce temps, la fin du XVIIIe siècle voit émerger des librairies modernes publiant une grande variété de textes, celles-ci ont progressivement évolué pour devenir des maisons d’édition dirigées par des éditeurs, et ont ainsi diversifié les types de textes publiés. Les maisons d’édition ont alors un rôle dans la matérialité des ouvrages, en assurant leur reproduction, leur diffusion et leur publication. Alors largement dominées par des auteurs masculins, les femmes sont totalement invisibilisées. Au XIXe siècle et sous l’impulsion du Mouvement de Libération des Femmes de France, Antoinette Fouque4 créée en 1973 les Éditions des Femmes, première maison d’édition féministe. Celle-ci, véritable acte politique majeur, a pour ambition de diffuser la pensée et les écrits des femmes, créant un espace où la parole féminine pourrait enfin se libérer des contraintes patriarcales. L’objectif était clair : Donner aux femmes leur place dans le monde de l’édition, un milieu alors largement dominé par des figures masculines, et leur permettre d’exprimer et de partager leurs idées. C’est ainsi que nait cette maison d’édition, lors de discussions collectives féministes dans un contexte de remise en question de la société patriarcale. Les Éditions des Femmes ont publié 600 titres dans diverses catégories, contribuant, en plus d’être un lieu d’expression et de parution pour les femmes, à une redéfinition des rapports de genre dans l’édition.

Toujours actives au sein de la sphère éditoriale et culturelle en France, Les Éditions des Femmes ont permis une ouverture dans le domaine de l’édition, mais aussi dans la société, faisant émerger ce moyen d’expression qui continue d’évoluer et de prendre de l’ampleur. Cependant, même si des avancées notables ont eu lieu dans certains domaines, comme la littérature, d’autres sphères demeurent largement dominées par des stéréotypes de genre, et nous le verrons plus particulièrement dans le champs du design graphique. En dépit de la présence active des femmes dans ce domaine, leur contribution a longtemps été minimisée, comme en témoigne le livre de Richard Hollis5, Graphisme de 1890 à nos jours, dans lequel on peut remarquer le peu de présence de travaux de femmes. La remise en lumière des femmes dans ce domaine passe par les femmes elles-mêmes, ce sont elles qui mènent des travaux de recherche, on peut notamment citer: Cheryl Buckley6, dans Made in Patriarchy, qui se penche sur la façon dont l’historiographie exclut les femmes de l’histoire du design. Elle constate que la place des pratiques et des productions féminines dans l’histoire du design s’inscrivent dans un contexte patriarcal qui amène inévitablement des stéréotypes de genre. Ainsi c’est le sexe qui détermine la valeur du travail des femmes et non leur compétence dans les productions et les formes dites féminines, qui se retrouvent alors dévaluées. Il est à noter que différents travaux de recherches ont émergés ces dernières années, tel que le travail d’archivage de Women in Type7 dirigé par Alice Savoie8 et Fiona Ross9, le livre de Yulia Popova How many female type designers do you know? qui vise par des entretiens avec des designeuses et la monstration de leur travail à mettre en lumière le travail des dessinatrices de caractères, où encore le collectif des typotes avec le projet Cahiers des Typotes porté par Natalia Paez Passaquin et Fanny Myon qui ont pour ambition « d’éditer les histoires de femmes qui ont su s’exprimer et défendre leurs droits à travers les mots, l’édition et l’impression » dont le premier numéro « Voix OFF: imprimerie de femmes » porte sur l’histoire d’une imprimerie non mixte fondée à Paris en 1982 par quatre militantes du MLF, qui imprimaient des textes écrits par des femmes, pour des femmes, des revues féministes et lesbiennes, des affiches, afin de s’opposer à la domination masculine dans ce domaine. Ainsi, la visibilité des femmes dans l’histoire du design graphique passe par différents travaux de recherche et de collecte témoignant d’un réel engagement féministe ou d’une volonté de redonner toute leur place aux femmes dans cette histoire des formes.

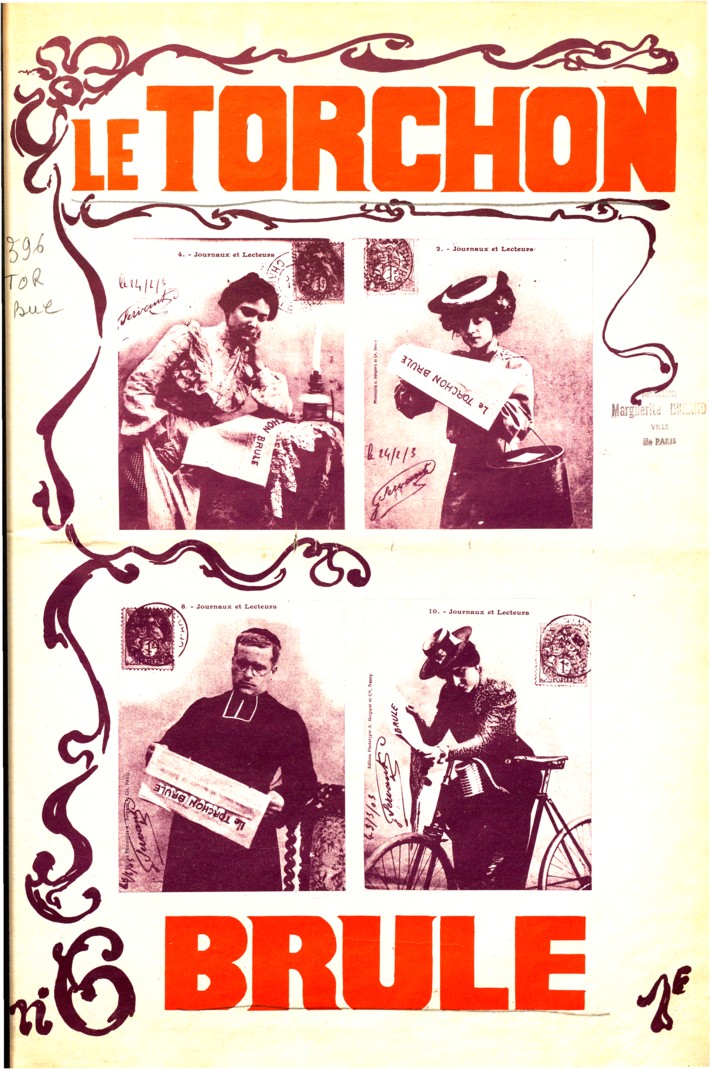

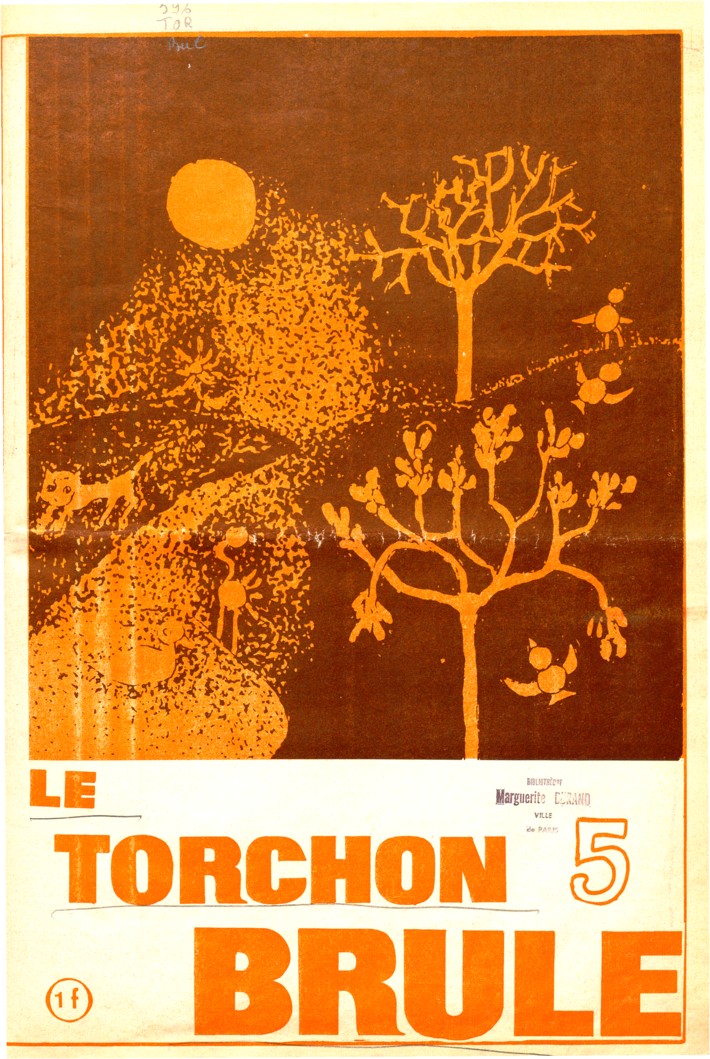

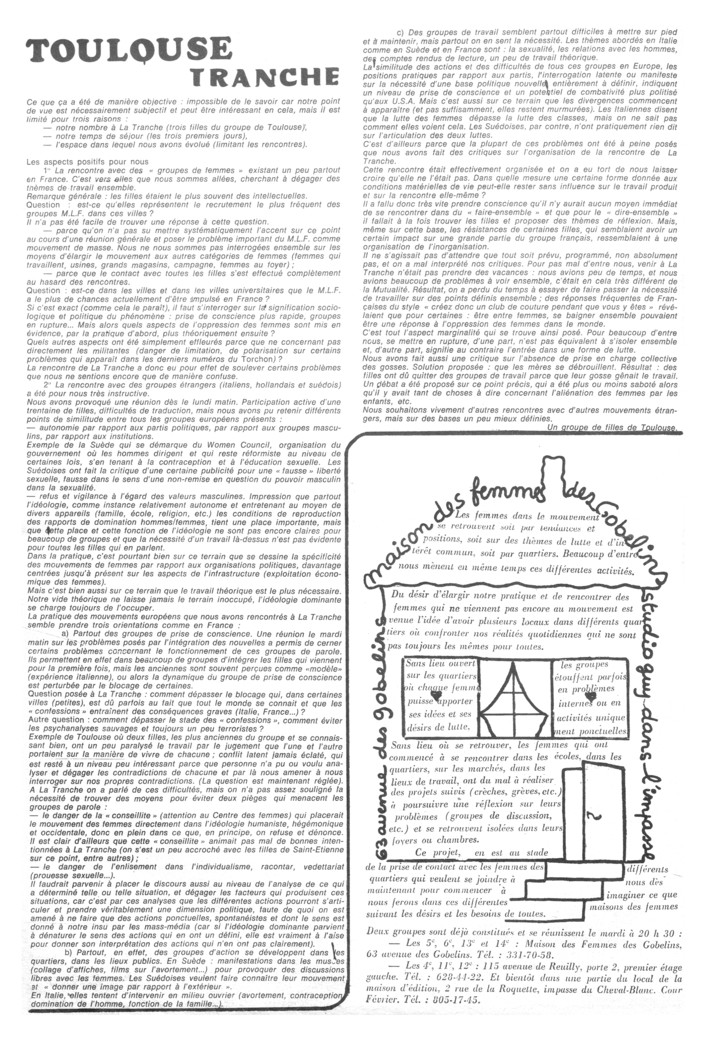

Nous verrons ainsi dans ce mémoire quelle est la place des femmes dans les objets édités, plus particulièrement les revues, à travers des collectifs et des maisons d’édition vecteurs de la pensée féministe. Nous analyserons également les alternatives proposées pour concurrencer les modèles préétablis. Dans la première partie, nous évoquerons la brève histoire de la revue féministe et verrons dans quel contexte et quand les femmes s’en sont emparées, en particulier au sein de la deuxième vague féministe. Nous porterons plus particulièrement notre attention sur diverses revues emblématiques comme Le Torchon Brûle (de 1971 à 1973), Cahiers du féminisme (de 1977 à 1998), des revues politiques et féministes qui ouvrent sur des questions portant sur le travail et les droits des femmes. Enfin, la revue Sorcières, les femmes vivent (de 1975 à 1982), qui donne un nouvel éclairage du féminisme sur la création et l’écriture des femmes. Nous verrons ensuite l’émergence des nouvelles revues dans le cadre de la quatrième vague féministe, qui continuent de relayer les idées, l’engagement et le travail des femmes, au travers d’une analyse graphique de deux études de cas, Gaze Magazine et Censored Magazine, qui nous permettra de nous interroger sur les formes et les contenus graphiques dont les femmes d’aujourd’hui peuvent toujours s’inspirer.

« Le premier devoir d’une femme qui veut écrire est de tuer la fée du logis en elle. » Virginia Woolf

La revue, objet d’étude sur lequel nous nous focaliserons, est une publication à périodicité plus longue dont le contenu est plus spécialisé dans des domaines particuliers comme des essais, des textes, des comptes-rendus de livres ou d’événements culturels. Il est important de pouvoir poser un contexte sur les idées et l’émergence de ces objets éditoriaux féministes, car les contenus et les formes évoluent en fonction de la société dans laquelle ces revues se trouvent. Contrairement au journal qui est une publication quotidienne d’information générale ou au magazine, un périodique mensuel ou trimestriel sur des thèmes divers. À cette époque, la question du type de format et des objets éditoriaux ne se posait pas. On pouvait parler de journal ou de magazine alors que l’objet revue faisait référence par rapport au format et au contenu très ciblé.

La deuxième vague féministe émerge à la fin des années 1960 dans un contexte mondial en pleine effervescence, ces diverses contestations se propagent en Europe. Après s’être battues pour des droits fondamentaux tels que le droit de vote en 1945, l’accès au travail et le droit à l’instruction, les femmes ont des revendications plus égalitaires et militent pour une plus grande liberté au sens large. On parle alors de la libération des femmes de la domination masculine. En France, en mai 1968, cette deuxième vague s’est engouffrée avec force dans la brèche ouverte par ce grand soulèvement social, et apparaît alors le terme de « patriarcat ». De nombreuses manifestations sont organisées avec l’objectif de rejeter l’autorité sous toutes ses formes, notamment la reconnaissance de l’oppression des femmes. À partir d’octobre 1968 des réunions non-mixtes, exclusivement féminines, ont lieu dans tout l’hexagone. Le Mouvement de Libération des Femmes est créé en 1970. Le 26 août 1970, neuf militantes féministes déposent une gerbe sous l’Arc de Triomphe à la mémoire de la femme inconnue, du soldat inconnu. Cet acte fut le symbole qui a permis de percer le mur du silence médiatique. La lutte des sexes commence. Avec l’aide de quelques grandes figures emblématiques comme Antoinette Fouque, Monique Wittig10 et Josiane Chanel11, les co-fondatrices du MLF, et avec le soulèvement de milliers d’autres femmes, ces femmes ont eu une volonté commune: combattre la misogynie et revendiquer le droit d’exister. Ainsi, l’objectif du Mouvement de Libération des Femmes est leur émancipation au-delà de l’égalité des droits. Leur but : sortir de la domination masculine dans la sphère publique et familiale, lutter pour le droit de disposer de leur corps, en outre l’accès à l’avortement, aux moyens de contraception, lutter contre les violences faites aux femmes, contre le viol, contre le mariage et la famille traditionnelle qui contribuent à l’enfermement des femmes. La volonté et l’envie concrète des militantes de laisser de la place à la parole féminine, d’avoir un espace indépendant de toutes les institutions dominées par les hommes. Dans ce contexte de lutte, de combat et d’engagement fort, vont faire naître les revues où la parole féministe devient arme de lutte.

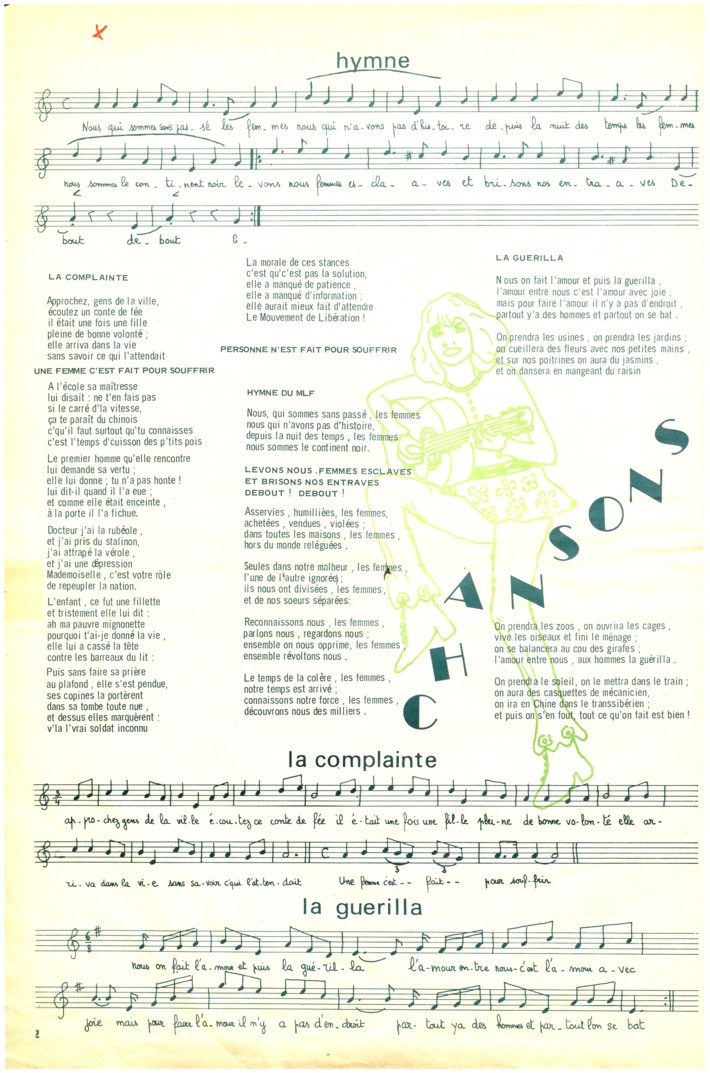

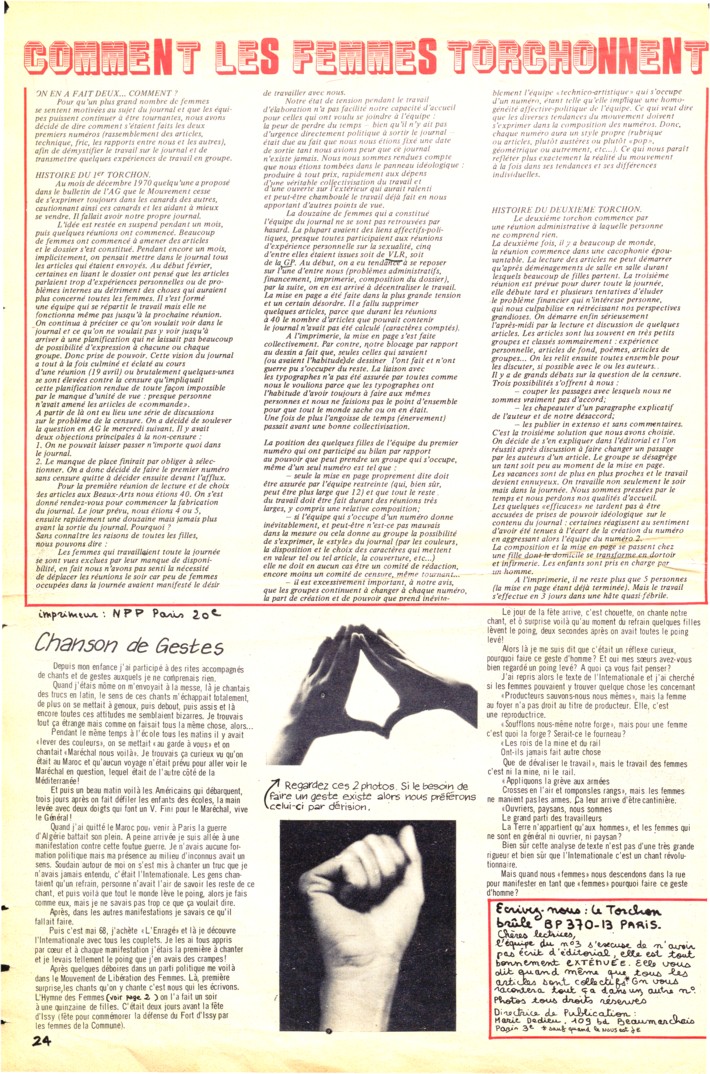

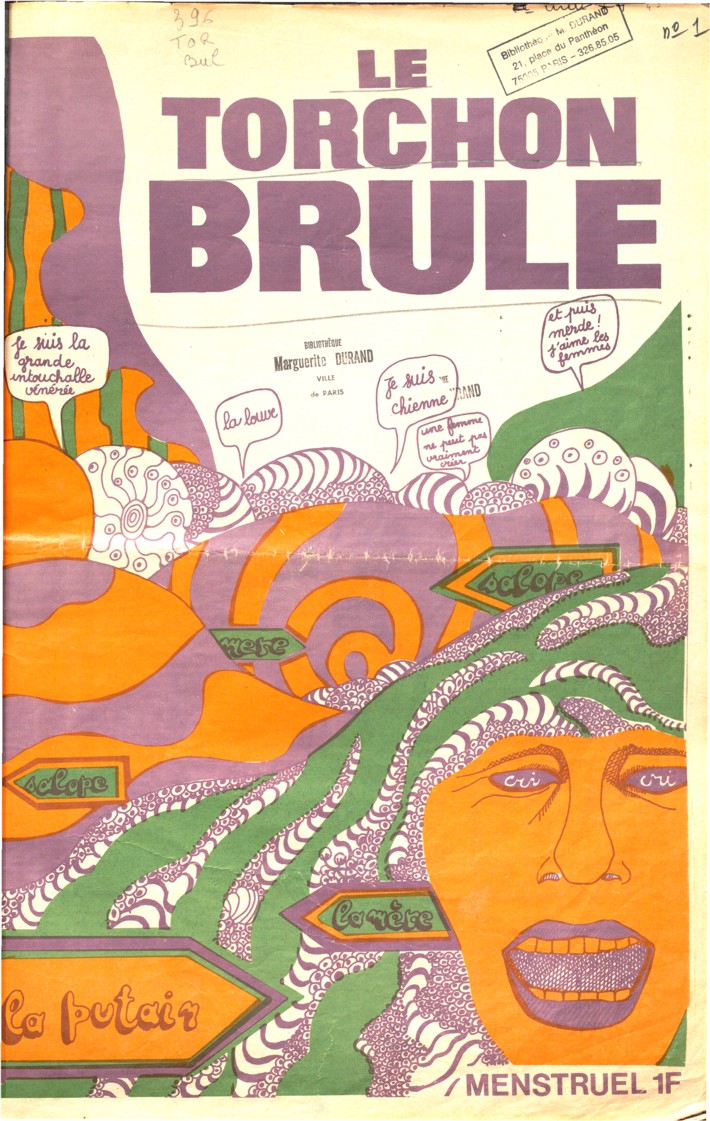

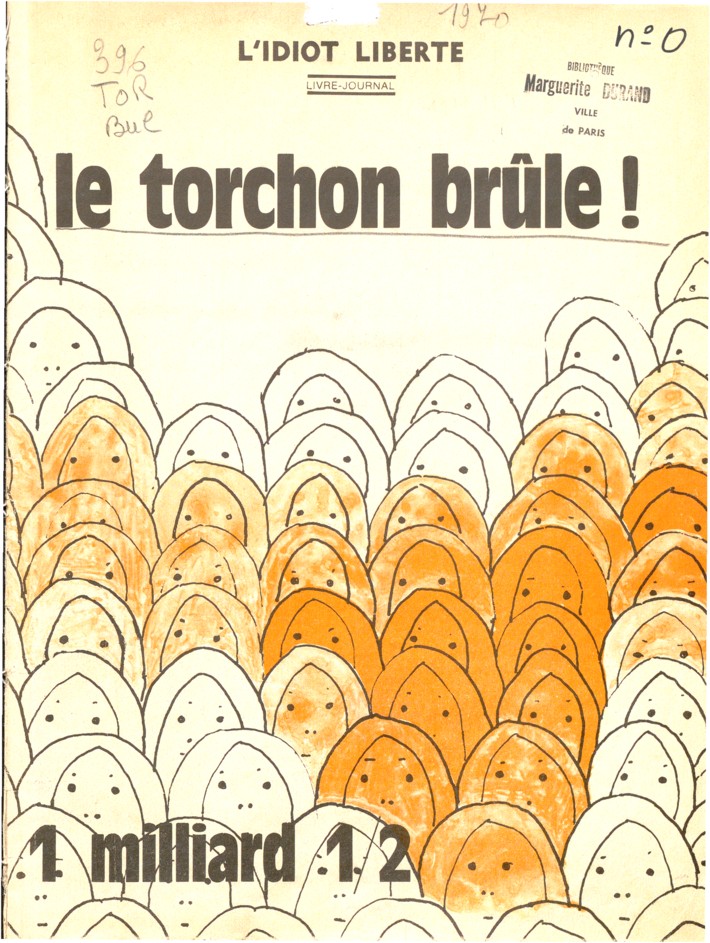

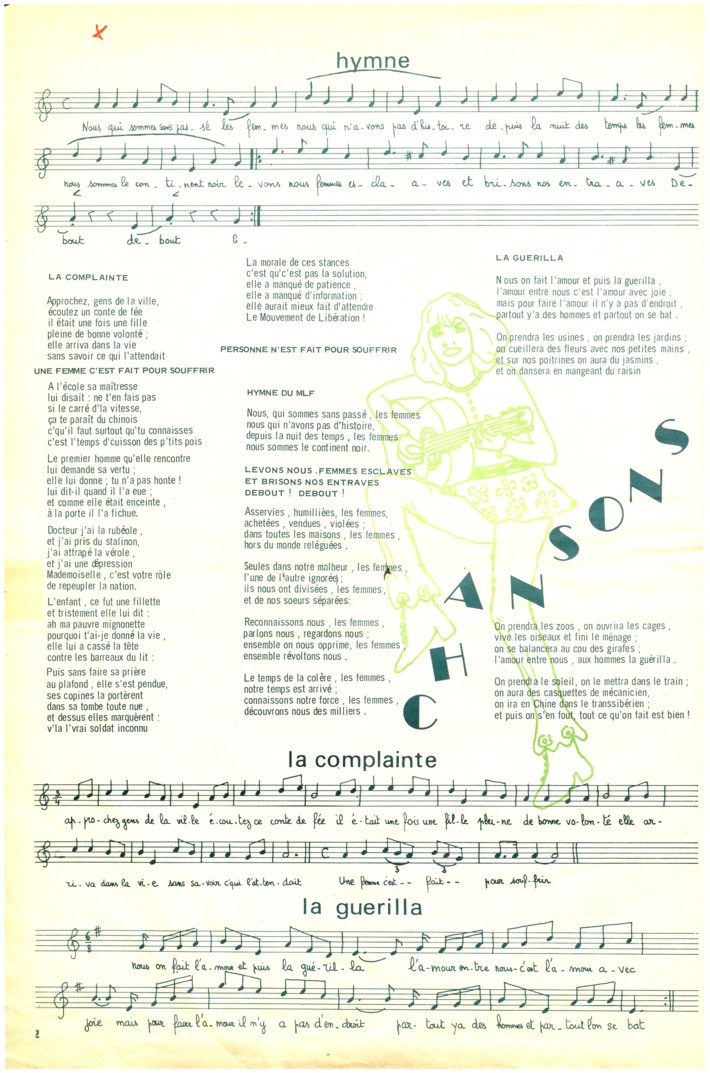

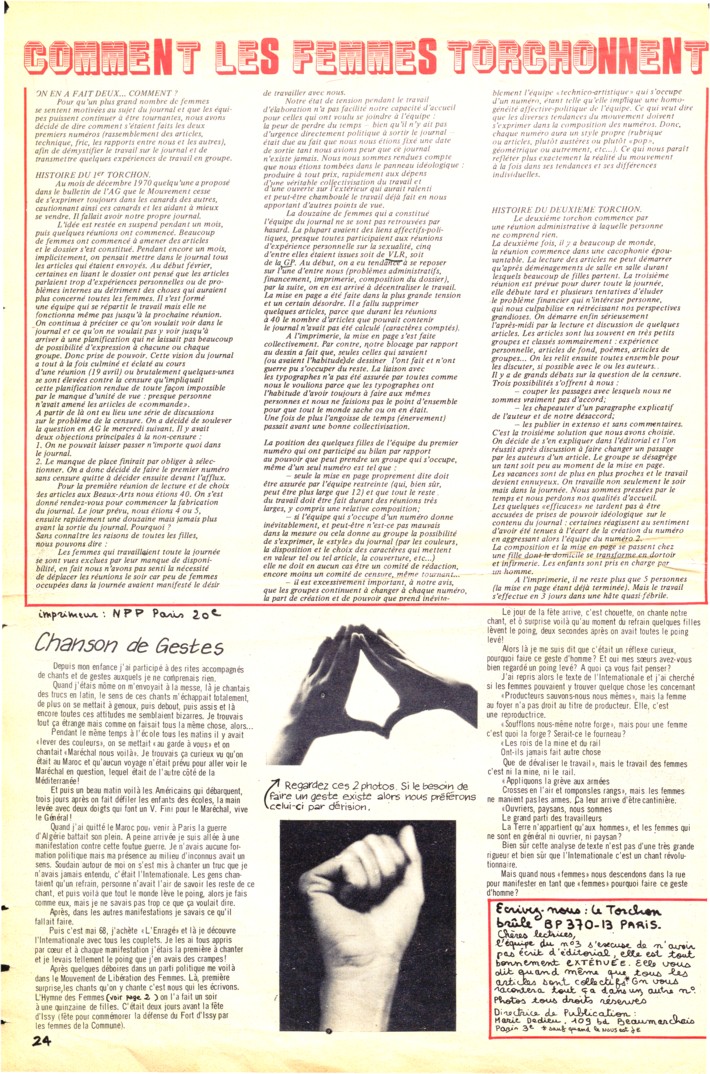

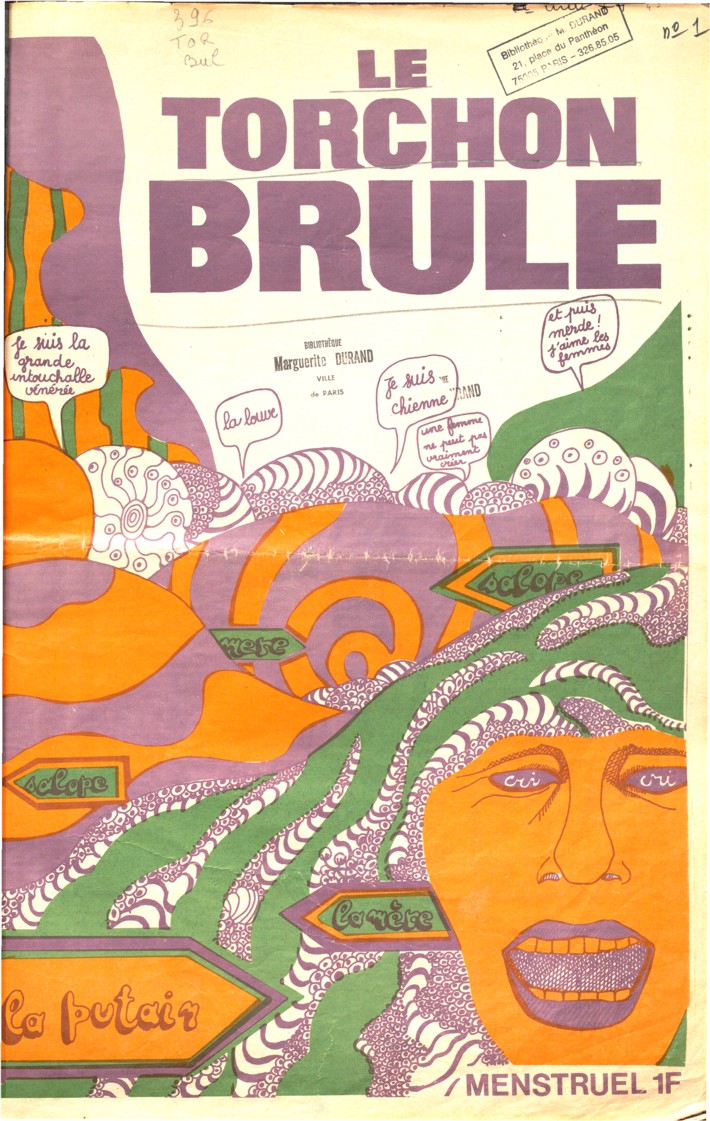

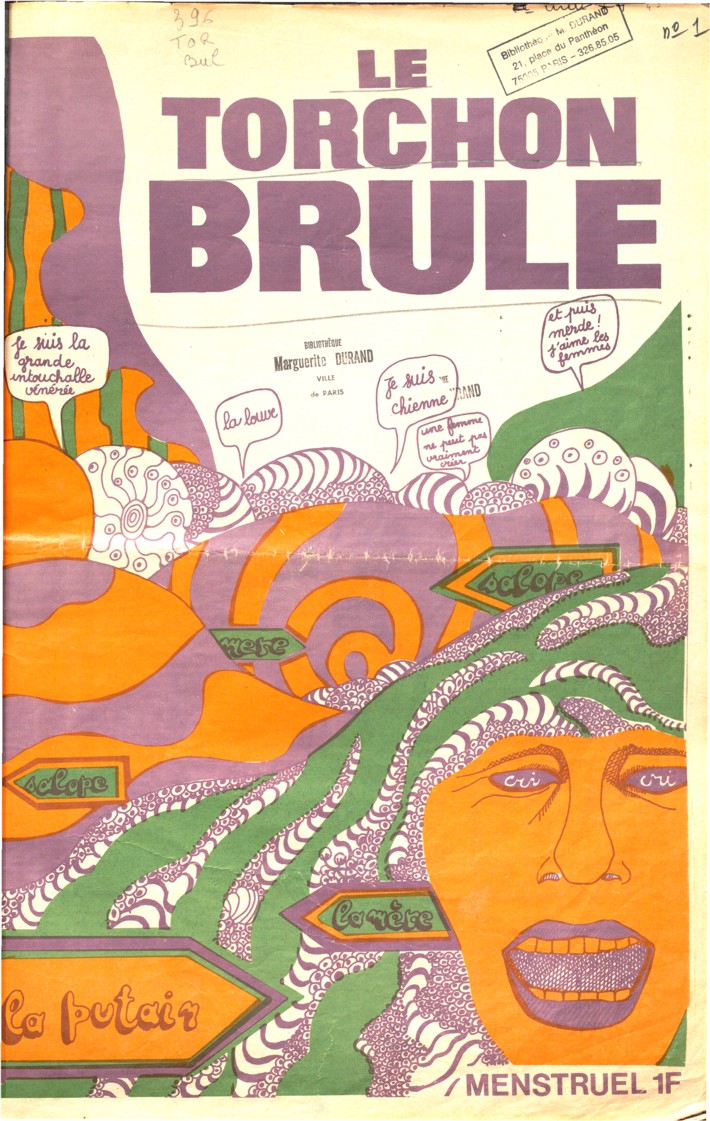

Les membres du MLF s’expriment d’abord dans différentes presses notamment celles de l’extrême gauche de l’époque et plus particulièrement dans l’Idiot international12. Le premier numéro 0 est sorti dans l’Idiot Liberté. Wittig Gille. Couverture. Le Torchon brûle, n°0, 1970. p1. Les pages sont délimitées par des pointillés, ce qui permet aux lecteurs de les découper et de les assembler pour former un livret. Dès la fin de l’année 1971, en raison des relations compliquées avec les hommes de ces différents journaux, l’idée de créer un journal « à soi » est en cours de réflexion dans les réunions et rassemblements féministes à l’école des Beaux-Arts de Paris et Le Torchon Brûle voit le jour en 1971. Ce journal porte la voix de tout le Mouvement de Libération des Femmes. Il en montre sa vitalité et sa diversité, il est le fruit d’une collaboration où chacunes s’occupent de la collecte d’argent, de la rédaction d’articles, des illustrations, de la mise en pages et s’organisent ensemble pour l’impression et la diffusion. Dans une volonté d’égalité, chaque numéro est discuté et mis en forme par un collectif différent de femmes du mouvement. Ainsi, cette inclusion et ces initiatives permettent une prise de parole et un engagement collectif prenant en compte leur point de départ : la volonté de libérer la parole des femmes. Elles refusent toute forme d’organisation journalistique afin d’éviter de reconduire des rapports de pouvoir oppressifs. L’ambition de la revue est de réaliser un objet éditorial par des femmes, pour des femmes, invitant ainsi ses propres lectrices à venir participer de quelques manières que ce soit.

Wittig Gille. Couverture. Le Torchon brûle, n°0, 1970. p1. Les pages sont délimitées par des pointillés, ce qui permet aux lecteurs de les découper et de les assembler pour former un livret. Dès la fin de l’année 1971, en raison des relations compliquées avec les hommes de ces différents journaux, l’idée de créer un journal « à soi » est en cours de réflexion dans les réunions et rassemblements féministes à l’école des Beaux-Arts de Paris et Le Torchon Brûle voit le jour en 1971. Ce journal porte la voix de tout le Mouvement de Libération des Femmes. Il en montre sa vitalité et sa diversité, il est le fruit d’une collaboration où chacunes s’occupent de la collecte d’argent, de la rédaction d’articles, des illustrations, de la mise en pages et s’organisent ensemble pour l’impression et la diffusion. Dans une volonté d’égalité, chaque numéro est discuté et mis en forme par un collectif différent de femmes du mouvement. Ainsi, cette inclusion et ces initiatives permettent une prise de parole et un engagement collectif prenant en compte leur point de départ : la volonté de libérer la parole des femmes. Elles refusent toute forme d’organisation journalistique afin d’éviter de reconduire des rapports de pouvoir oppressifs. L’ambition de la revue est de réaliser un objet éditorial par des femmes, pour des femmes, invitant ainsi ses propres lectrices à venir participer de quelques manières que ce soit.

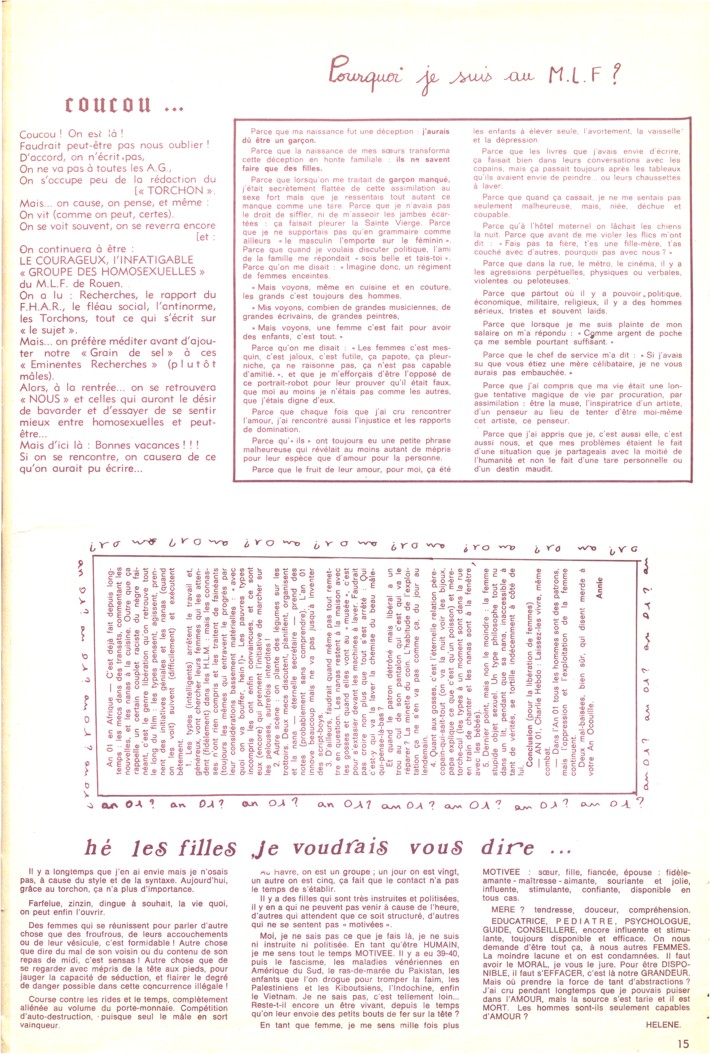

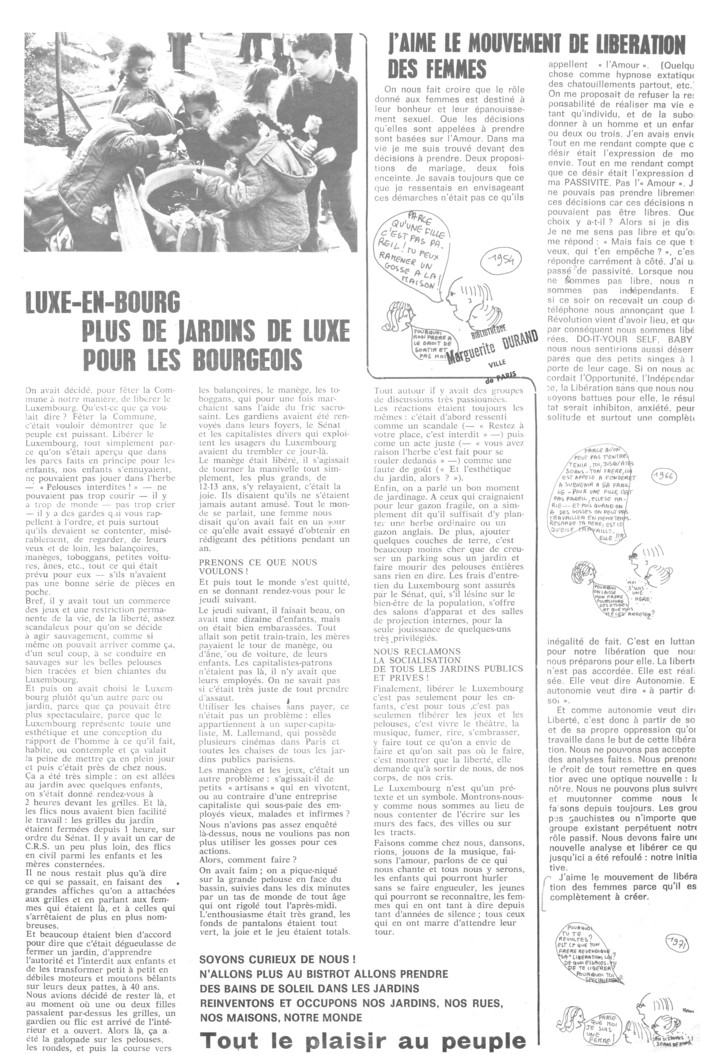

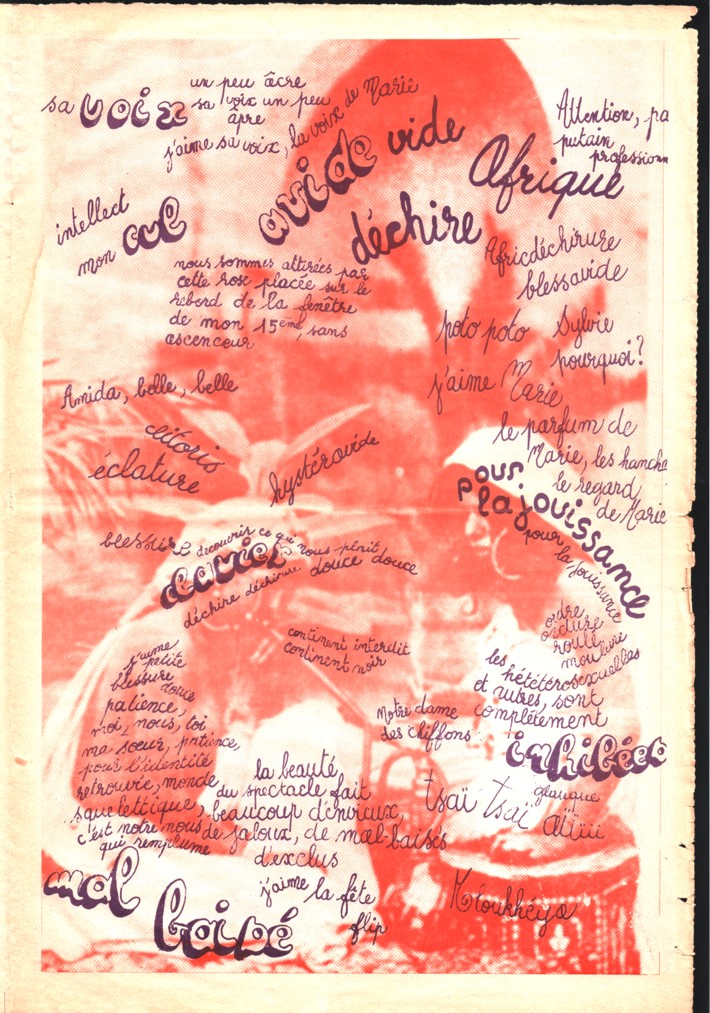

La revue se revendique comme un menstruel, jeu de mots faisant référence aux règles et à sa publication irrégulière. Le caractère hybride de la revue rassemble des témoignages, des textes d’analyse politique de militantes, des essais, des bandes-dessinées, des petits dessins [fig

« c’était un geste d’écriture, d’inscription aussi bien, multiplié multipliant cette parole-écriture qui poussait là, pour se faire entendre, enfin déployée, non appropriée. Nous avons passé des journées entières à l’imprimerie, et tout fait de nos mains ; je n’en ai pourtant aucun souvenir technique, plutôt le souvenir de gestes à chaque fois nécessaires et nouveaux, surprenants et évidents, de gestes de mise au monde, jamais et toujours connus. » Marie Dedieu dans le mensuelle n°2, février 1978.

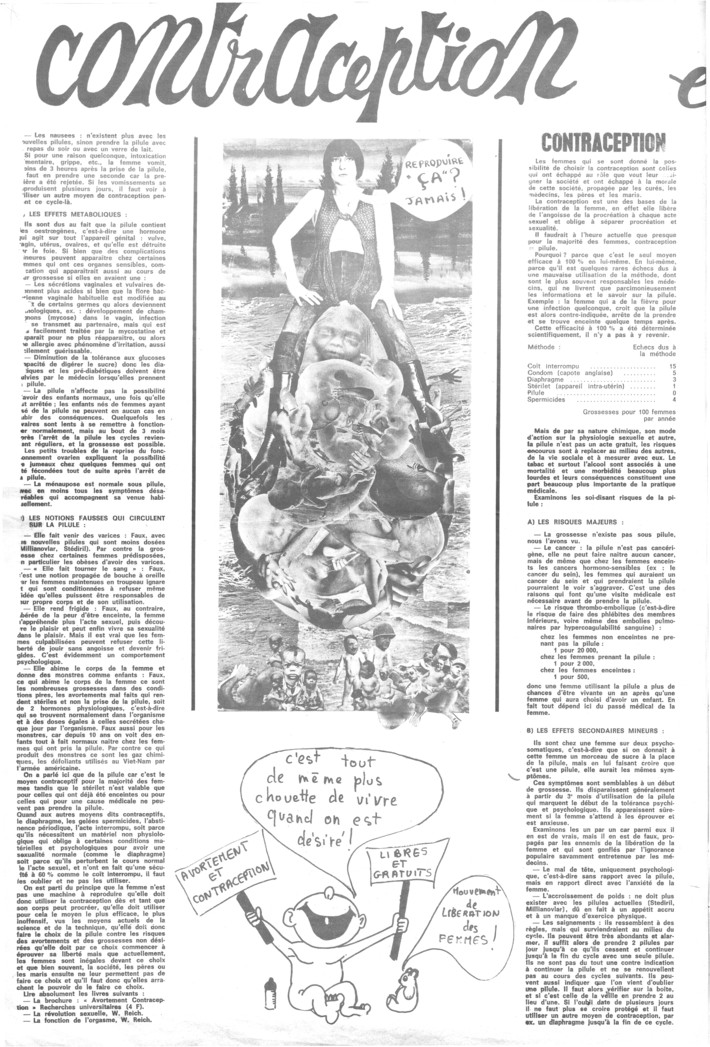

Elles utilisent l’humour dans leur revue comme vecteur de résistance et de déconstruction des stéréotypes de genre. Thomas Mona. C’est tout de même plus chouette de vivre quand on est désiré ! [Dessin]. Le Torchon brûle, n°1, 1971. p6. Les dessins ou petites BD satiriques que l’on retrouve au fil des pages sont le témoignage humoristique d’une volonté de dénoncer les violences subies tout en mettant à mal et ridiculisant le système patriarcal. Cet humour permet de briser les tabous et de rendre plus accessibles les idées expliquées dans la revue. Ces illustrations sont signées par des artistes femmes proches du MLF ou bien ne sont souvent pas signées comme les articles reflétant un ensemble de personnes, un collectif. Ces dessins, fait majoritairement de manière la plus simple possible et au stylo sont très critiques envers les structures de pouvoir, représentant les hommes et les institutions ainsi que les valeurs traditionnelles. Cette exagération cherche à provoquer une prise de conscience du ridicule des normes de la société patriarcale. On retrouve toute la lutte du visuel féministe avec ses symboles comme le poing levé, les chaînes brisées, la représentation de femmes en lutte[fig

Thomas Mona. C’est tout de même plus chouette de vivre quand on est désiré ! [Dessin]. Le Torchon brûle, n°1, 1971. p6. Les dessins ou petites BD satiriques que l’on retrouve au fil des pages sont le témoignage humoristique d’une volonté de dénoncer les violences subies tout en mettant à mal et ridiculisant le système patriarcal. Cet humour permet de briser les tabous et de rendre plus accessibles les idées expliquées dans la revue. Ces illustrations sont signées par des artistes femmes proches du MLF ou bien ne sont souvent pas signées comme les articles reflétant un ensemble de personnes, un collectif. Ces dessins, fait majoritairement de manière la plus simple possible et au stylo sont très critiques envers les structures de pouvoir, représentant les hommes et les institutions ainsi que les valeurs traditionnelles. Cette exagération cherche à provoquer une prise de conscience du ridicule des normes de la société patriarcale. On retrouve toute la lutte du visuel féministe avec ses symboles comme le poing levé, les chaînes brisées, la représentation de femmes en lutte[fig

« Les féministes de la deuxième vague, plus radicales, s’émancipent des formats classiques et tracent leur propre voie·x, mêlant rigueur de mise en page, écritures manuscrites et photos provocatrices, mais aussi rythme de diffusion irrégulier — la revue est un “menstruel”, jeu de mot évocateur. » provient de l’ouvrage Mémoire de femmes 1974–2004. Depuis 30 ans des femmes éditent…_, dirigé par Antoinette Fouque et Sylvina Boissonnas, publié aux Éditions des femmes, Antoinette Fouque en 2005.

Enfin la dernière page est toujours réservée à l’explication et à l’histoire de la revue. On y retrouve l’organisation d’un travail en groupe, le choix de la non censure des textes, l’organisation de la mise en page, la composition et les réunions. Le Torchon Brûle a dû faire face à des plaintes contre X par le ministère public pour « outrages aux bonnes moeurs ». Marie Dedieu fut même interpellée au titre qu’elle était directrice de publication. À noter que ça n’a eu aucun frein sur cette notion de création, les écrits et publications collectives. Il est même précisé dans les dernières pages, dans chaque numéro: « Les diverses tendances du mouvement doivent s’exprimer dans la composition des numéros. Chaque numéro aura un style propre rubrique ou articles plutôt austères ou plutôt pop, géométrique etc ce qui reflète plus exactement la réalité du mouvement à la fois dans ses tendances et ses différences individuelles ». C’est en parallèle qu’Antoinette Fouque crée la maison d’Édition des Femmes en 1973, la première en Europe entièrement dédiée à la création des femmes. Elle avait compris que l’écriture avait le pouvoir de briser les chaînes, d’exprimer des idées autrement et de renforcer la lutte. La maison d’édition d’Antoinette éditeras ainsi Le Torchon Brûle. Cependant, cette revue prendra fin après son sixième et dernier numéro pour laisser place à d’autres revues écrits par les Éditions des Femmes ou bien d’autres mouvements féministes qui se sont soulevés pour faire valoir leurs droits et qui ont compris qu’écrire est une forme de lutte.

Le MLF a créé un engouement et a levé le voile sur la condition des femmes. Dans cette dynamique de nombreuses réunions se développent, avec des idées féministes différentes à chaque fois. Devant les dissensions naissantes, diverses revues apparaissent et s’écrivent pour clarifier les idées et approfondir les réflexions féministes.

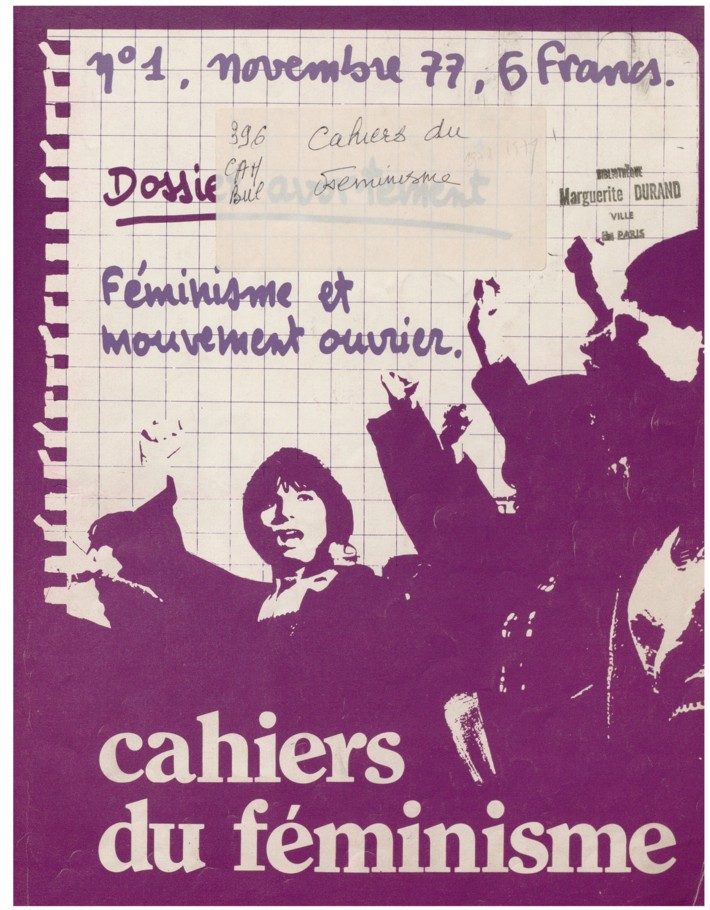

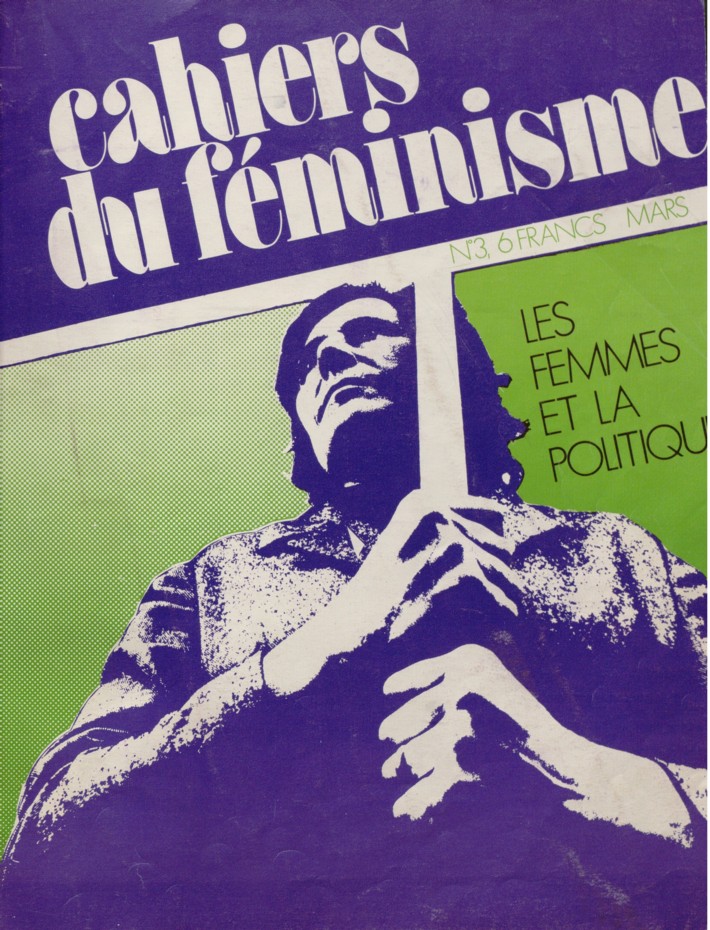

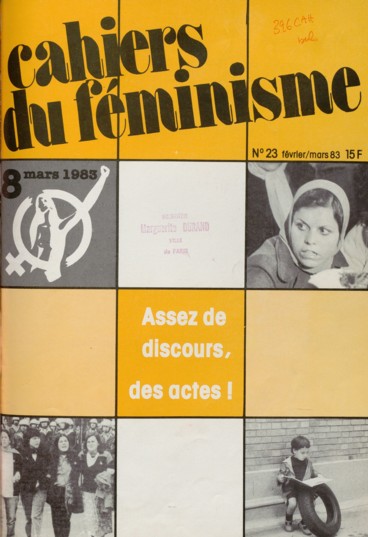

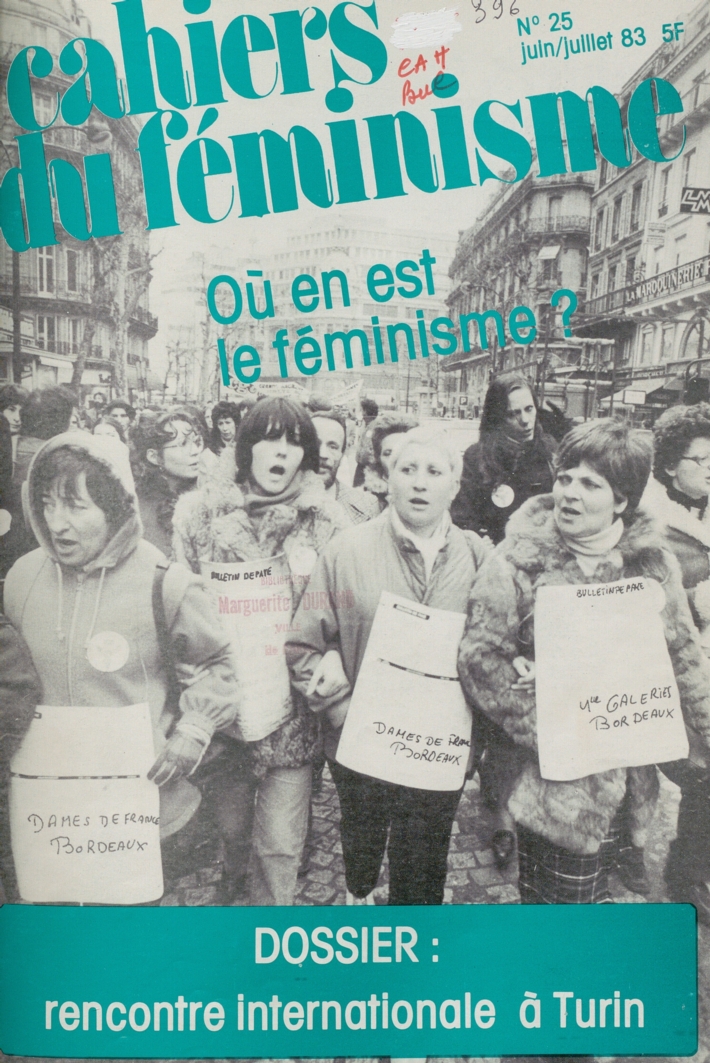

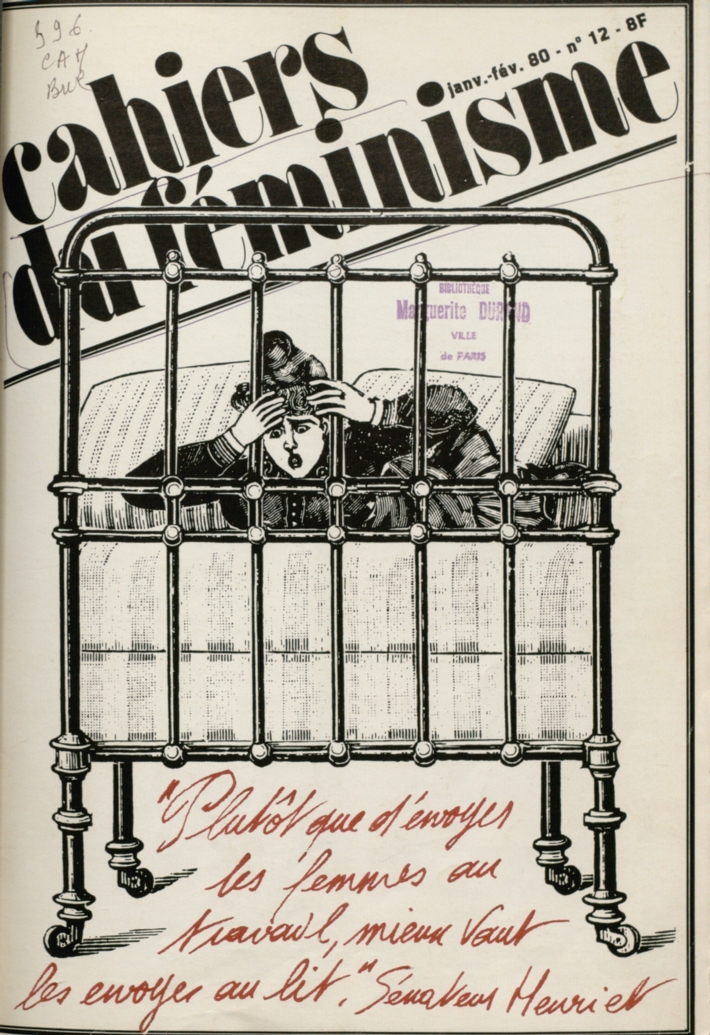

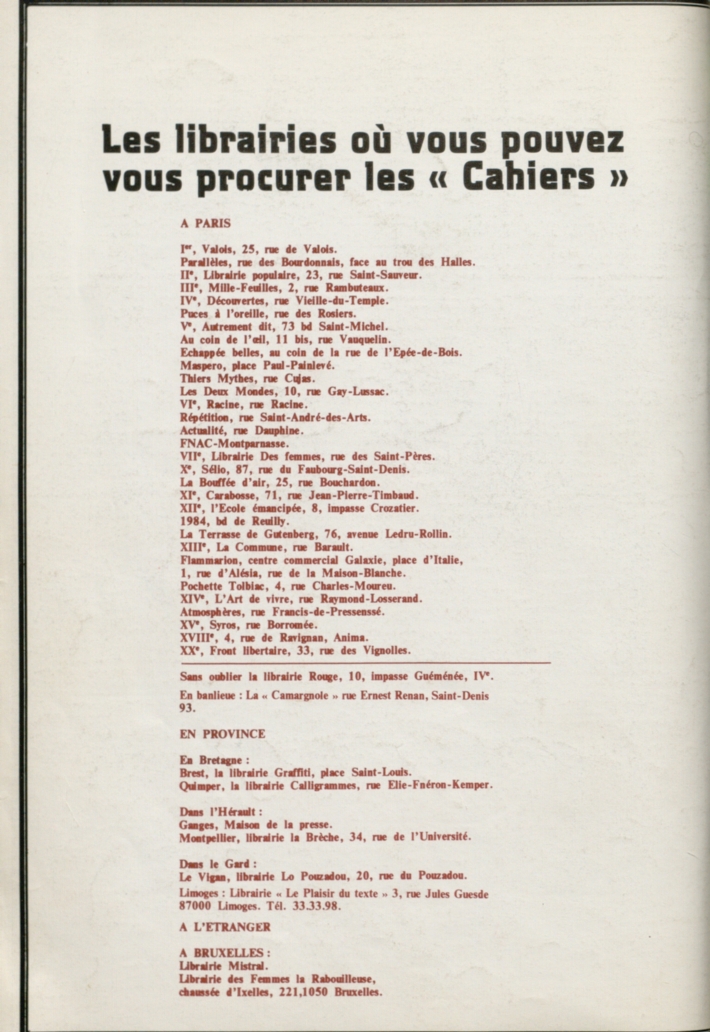

Le premier numéro des Cahiers du Féminisme sort en 1977.  Couverture. Cahiers du féminisme, n°1, 1977. Féminisme et mouvement ouvrier. Dossier Avortement p1. Le contexte politique a permis à ces femmes de franchir une nouvelle étape en créant cette revue. Publiée par une organisation politique, cette revue soutient l’auto-organisation des femmes et s’inscrit dans une perspective « féministe et de lutte des classes ». De plus, bien que liée à la Ligue Communiste Révolutionnaire17 (LCR), la revue a toujours revendiqué son autonomie par rapport à cette organisation. Avec un total de 81 numéros publiés, sa ligne éditoriale s’inscrit clairement dans le courant « féministe, lutte des classes ». Son autre caractéristique était d’inclure aussi le combat capitaliste, c’est-à-dire parler du féminisme et du mouvement ouvrier en mettant en avant le travail invisible des femmes, dénoncer leurs oppressions au sein de la famille mais aussi celle subie dans le milieu professionnel. L’orientation de la revue justifie l’importance accordée aux luttes des femmes salariées, par une analyse des politiques patronales et gouvernementales en matière de politique familiale et d’emploi, ainsi que leurs conséquences sur la position des femmes dans la division sociale et sexuelle du travail. Le comité de direction est composé de 5 à 6 syndicalistes et militantes féministes dont Josette Trat, l’une des principales figures de la revue qu’on associe à l’initiative de sa création, et qui s’attelait à la direction éditoriale et à la réflexion théorique de la revue. L’équipe des Cahiers était non mixte et de nombreuses femmes aident au choix du contenu comme le sommaire, l’actualité, les questions de société à approfondir, mais aussi à la relecture d’articles ou de reportages, rédigés seule ou à plusieurs. Il était important que les articles soient compris, non seulement par les féministes convaincues, mais également par des personnes non spécialistes des mouvements féministes. En raison de ce travail collectif, les textes n’étaient pas signés, une pratique courante dans le mouvement féministe des années 1970, mais au fil du temps de plus en plus des pseudonymes ou des prénoms sont apparus, valorisant ainsi leur travail. La revue s’est distinguée par sa volonté d’intégrer des réflexions sur la politique, la culture, les rapports sociaux de sexe, les sexualités, le travail, la religion, ainsi que sur la condition des femmes à l’échelle mondiale. Par ailleurs, la revue a cherché à maintenir un équilibre entre l’analyse théorique et la pratique militante. Elle a aussi été un espace où les féministes se sont retrouvées pour discuter des enjeux spécifiques à la situation des femmes en France, tout en intégrant une dimension internationale. Les Cahiers n’étaient pas une collection de résolutions politiques mais cherchaient par des reportages, des recherches historiques, des notes de lectures, à cerner différentes facettes d’un débat ou à défricher à la lumière du féminisme des questions de société qui n’avaient pas fait l’objet d’aucune réflexion collective. Les numéros des Cahiers étaient souvent structurés autour de dossiers thématiques, mais contenaient également des chroniques et des contributions diverses sur des sujets d’actualité, des critiques de livres et des analyses de textes théoriques.

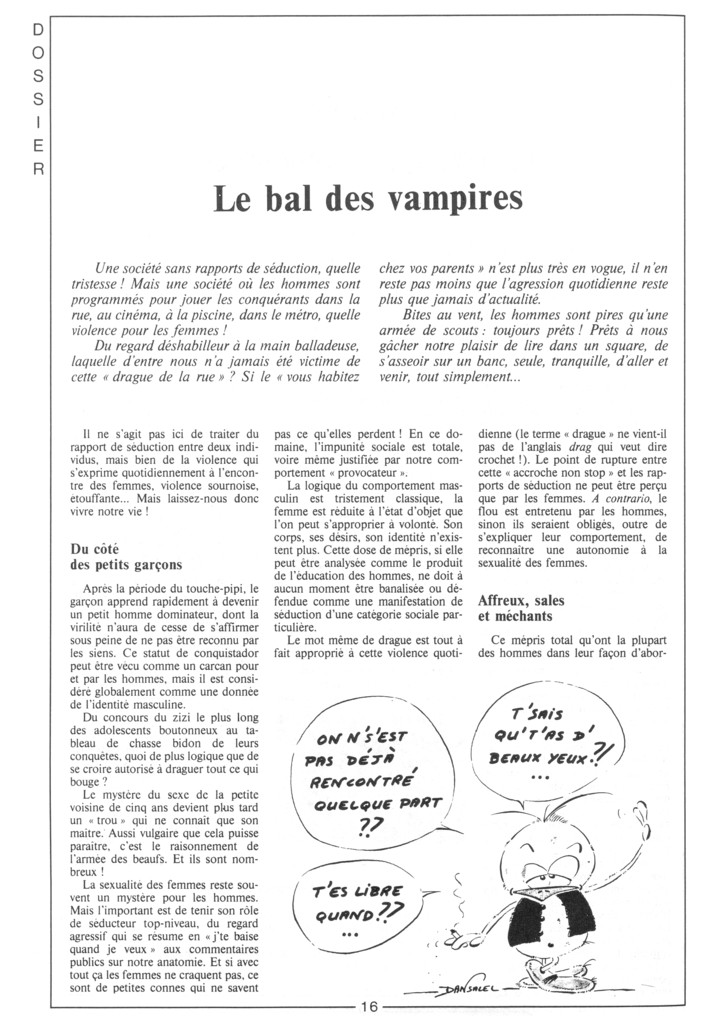

Couverture. Cahiers du féminisme, n°1, 1977. Féminisme et mouvement ouvrier. Dossier Avortement p1. Le contexte politique a permis à ces femmes de franchir une nouvelle étape en créant cette revue. Publiée par une organisation politique, cette revue soutient l’auto-organisation des femmes et s’inscrit dans une perspective « féministe et de lutte des classes ». De plus, bien que liée à la Ligue Communiste Révolutionnaire17 (LCR), la revue a toujours revendiqué son autonomie par rapport à cette organisation. Avec un total de 81 numéros publiés, sa ligne éditoriale s’inscrit clairement dans le courant « féministe, lutte des classes ». Son autre caractéristique était d’inclure aussi le combat capitaliste, c’est-à-dire parler du féminisme et du mouvement ouvrier en mettant en avant le travail invisible des femmes, dénoncer leurs oppressions au sein de la famille mais aussi celle subie dans le milieu professionnel. L’orientation de la revue justifie l’importance accordée aux luttes des femmes salariées, par une analyse des politiques patronales et gouvernementales en matière de politique familiale et d’emploi, ainsi que leurs conséquences sur la position des femmes dans la division sociale et sexuelle du travail. Le comité de direction est composé de 5 à 6 syndicalistes et militantes féministes dont Josette Trat, l’une des principales figures de la revue qu’on associe à l’initiative de sa création, et qui s’attelait à la direction éditoriale et à la réflexion théorique de la revue. L’équipe des Cahiers était non mixte et de nombreuses femmes aident au choix du contenu comme le sommaire, l’actualité, les questions de société à approfondir, mais aussi à la relecture d’articles ou de reportages, rédigés seule ou à plusieurs. Il était important que les articles soient compris, non seulement par les féministes convaincues, mais également par des personnes non spécialistes des mouvements féministes. En raison de ce travail collectif, les textes n’étaient pas signés, une pratique courante dans le mouvement féministe des années 1970, mais au fil du temps de plus en plus des pseudonymes ou des prénoms sont apparus, valorisant ainsi leur travail. La revue s’est distinguée par sa volonté d’intégrer des réflexions sur la politique, la culture, les rapports sociaux de sexe, les sexualités, le travail, la religion, ainsi que sur la condition des femmes à l’échelle mondiale. Par ailleurs, la revue a cherché à maintenir un équilibre entre l’analyse théorique et la pratique militante. Elle a aussi été un espace où les féministes se sont retrouvées pour discuter des enjeux spécifiques à la situation des femmes en France, tout en intégrant une dimension internationale. Les Cahiers n’étaient pas une collection de résolutions politiques mais cherchaient par des reportages, des recherches historiques, des notes de lectures, à cerner différentes facettes d’un débat ou à défricher à la lumière du féminisme des questions de société qui n’avaient pas fait l’objet d’aucune réflexion collective. Les numéros des Cahiers étaient souvent structurés autour de dossiers thématiques, mais contenaient également des chroniques et des contributions diverses sur des sujets d’actualité, des critiques de livres et des analyses de textes théoriques.  Foucault Françoise, Rosehill Catherine. Le bal des vampires. In: Cahiers du féminisme, n°33, 1985. A corps et à cris (automne 1985) pp16–17.

Foucault Françoise, Rosehill Catherine. Le bal des vampires. In: Cahiers du féminisme, n°33, 1985. A corps et à cris (automne 1985) pp16–17.

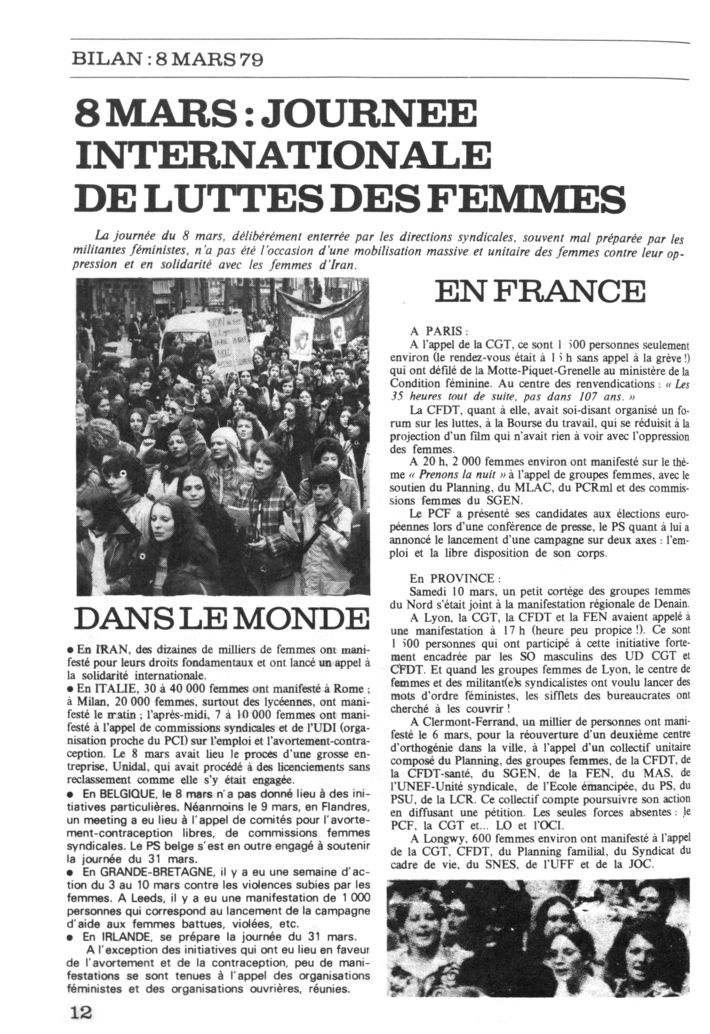

La revue se distingue par une mise en page sobre et classique, avec une esthétique en noir et blanc, y compris pour les photographies et les illustrations. Les Cahiers du Féminisme utilisent l’image comme moyen d’expression politique, tout en cherchant à déconstruire les représentations traditionnelles et stéréotypées des femmes dans la société. Le texte est généralement structuré en deux ou trois colonnes, rappelant la mise en page classique des journaux. Chaque numéro s’articule autour d’un dossier thématique, accompagné de plusieurs rubriques récurrentes que l’on retrouve d’une édition à l’autre, comme par exemple : « En France, si vous saviez », « Si toutes les femmes du monde », « Grandes dames de la littérature » ou encore « Cinéma d’elles ». [fig 8 mars : Journée internationale de luttes des femmes. Cahiers du féminisme, n°9, 1979. Femmes en lutte. Iran, Longwy p12. L’usage de la photographie est aussi utilisé pour les couvertures. Le titre, quant à lui, reste toujours placé au même endroit et dans la même police de caractères, créant ainsi un repère visuel entre les éditions tout en préservant la cohérence d’ensemble. En revanche, il n’existe pas de réelle cohérence typographique dans les titres à l’intérieur des pages, témoignant d’une certaine diversité graphique. Cette pluralité s’explique notamment par les changements réguliers d’équipe au sein de la rédaction, de la mise en page et de la création visuelle, donnant à la revue un caractère hybride. La phase de fabrication se déroulait souvent les week-ends, après les semaines de travail : l’équipe cherchait alors des illustrations et finalisait les maquettes à la main. Publiée par la LCR et imprimée sur les rotatives18 de la Rotographie de Montreuil19, la revue était diffusée à plus de 2 400 exemplaires, à Paris comme en province, notamment lors de manifestations, de réunions féministes ou d’autres événements militants.

8 mars : Journée internationale de luttes des femmes. Cahiers du féminisme, n°9, 1979. Femmes en lutte. Iran, Longwy p12. L’usage de la photographie est aussi utilisé pour les couvertures. Le titre, quant à lui, reste toujours placé au même endroit et dans la même police de caractères, créant ainsi un repère visuel entre les éditions tout en préservant la cohérence d’ensemble. En revanche, il n’existe pas de réelle cohérence typographique dans les titres à l’intérieur des pages, témoignant d’une certaine diversité graphique. Cette pluralité s’explique notamment par les changements réguliers d’équipe au sein de la rédaction, de la mise en page et de la création visuelle, donnant à la revue un caractère hybride. La phase de fabrication se déroulait souvent les week-ends, après les semaines de travail : l’équipe cherchait alors des illustrations et finalisait les maquettes à la main. Publiée par la LCR et imprimée sur les rotatives18 de la Rotographie de Montreuil19, la revue était diffusée à plus de 2 400 exemplaires, à Paris comme en province, notamment lors de manifestations, de réunions féministes ou d’autres événements militants.

L’une des spécificités majeures des Cahiers du Féminisme réside dans son ouverture à diverses approches du féminisme allant des revendications égalitaires aux analyses plus radicales ou déconstructionnistes. Comparée à Le Torchon Brûle, cette revue se montre plus structurée et standardisée, avec une meilleure hiérarchisation des textes (titres, mots en gras, encadrés, italiques). Elle joue moins sur les formes et les couleurs, et s’éloigne d’une expression libre et spontanée pour privilégier la clarté du message et la rigueur de la présentation.

L’effervescence de la mouvance féministe ne cesse d’avancer. C’est en 1973 que Simone de Beauvoir20 signe le « manifeste des 343 » Il s’agit d’une pétition publiée le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur, réclamant la légalisation de l’avortement en France, en soulignant notamment les dangers médicaux liés à sa pratique clandestine. Ce sont donc 343 françaises qui ont eu le courage de signer ce manifeste malgré le risque de poursuites pénales à leur encontre. Le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception est aussi mis en lumière par le procès de Bobigny. Ce sont ces deux évènements qui vont contribuer à la création du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception en 1973. Les femmes obtiennent le droit d’interrompre leur grossesse en 1975. Cette même année paraît le premier numéro de la revue Sorcières, les femmes vivent dont l’un des objectifs était de parler du féminisme de ces années-là. Xavière Gauthier, créatrice et directrice de publication du journal, lance la première revue bimestrielle et hybride mélangeant art, littérature et féminisme jusqu’en 1982. La revue est bimestrielle jusqu’en 1979 (numéros 1 à 16), puis devient trisannuelle jusqu’au début de l’année 1980 (numéros 17 à 19), avant de passer à un rythme trimestriel, jusqu’au printemps 1982 (numéros 20 à 24). Initialement publiée par les éditions Albatros21, son succès conduit les éditions Stock22 à en assurer en 1978 la diffusion, en 1980, les éditions Garance Slatkine-France23 prennent le relais. Comme les deux revues précédentes, leur façon de procéder est quasiment identique et fonctionne de manière bénévole, en optant pour la non mixité et une structure non hiérarchique. On retrouve une collection de 24 numéros consacrés par exemple aux thèmes de la nourriture, des vêtements, du sang ou encore de la saleté, thèmes qui ont souvent été discutés lors des réunions. L’enjeu était de se consacrer aux productions féminines et d’accompagner l’émergence d’un mouvement de femmes créatives. En effet, beaucoup de femmes n’avaient jamais pu écrire ou bien même publier et c’était pour Xavière Gauthier24 le premier pas vers l’affirmation de soi et de la reconnaissance. La revue a compté environ 600 collaboratrices toujours dans cette démarche collective pour créer la revue et les contenus. Au fil des numéros, la revue a pu publier des écritures intimes, des réflexions culturelles en explorant le corps et le vécu des femmes, leur vie au quotidien tout en parlant du contexte politique, de l’écologie ou de questions sociétales. Des rubriques sont créées pour donner des informations sur les actions du MLF. Ce qui a conduit à une prolifération d’écrits multiples, complètement différents, sous forme d’articles, de pensées, de comptes-rendus ou bien de poèmes.

Sorcières constitue un exemple marquant de la période de la deuxième vague féministe, notamment parce qu’elle est un lieu d’expression et de création qui s’affranchit des stéréotypes, des critères esthétiques et d’écritures masculines Couverture Sorcières : les femmes vivent, thème : La nourriture n°1, 1975. Dessin original de Leonor Fini.. Sorcières se veut porter la voix et l’écriture des femmes. Sorcières, les femmes vivent se distingue également par l’absence de date contrairement à ce qu’exige la réglementation régissant les périodiques, ce qui lui confère une dimension vivante et une capacité à se transformer sans cesse créant ainsi sa propre singularité. Le titre de la revue s’inspire des réflexions de Xavière Gauthier, qui voyait dans les sorcières des femmes libres, maîtrisant leur corps et les savoirs ancestraux de la médecine naturelle. En tant que médecins, sage-femmes et avorteuses, elles jouaient un rôle central dans la gestion de la vie et de la sexualité. Leur pouvoir subversif, qui remettait en question l’ordre établi et entraîna leur persécution lors des chasses aux sorcières à la Renaissance, un processus destiné à faire place à des conceptions phallocratiques de la science. C’est en référence à cette répression historique que le projet artistique et politique de Sorcières prend forme. Par une relecture positive et émancipatrice de l’image de la sorcière, la revue s’inscrit pleinement dans la lutte féministe de la Deuxième vague, notamment celle en faveur de l’avortement. Bien que la Loi Veil ait été adoptée, elle restait encore insuffisamment appliquée et non financée pour toutes les femmes, et la lutte contre les autorités médicales et religieuses était toujours d’actualité. À travers le projet des Sorcières, Xavière Gauthier entendait établir un lien entre les révoltes des femmes contemporaines et celles des siècles l’ayant précédés, avec l’espoir que, cette fois, les femmes d’aujourd’hui sortiraient victorieuses de cette lutte pour leurs droits. Créer cette revue était un geste politique, c’est la première féministe française a avoir mêler le militantisme et l’archétype de la sorcière. Quant au sous-titre « les femmes vivent », il insuffle l’idée qu’elles vivent et qu’elles ont une créativité qui a été étouffée et qu’il faut la refaire vivre et exister. Les centaines de poèmes, essais, critiques, témoignages, peintures, sculptures, photographies, performances, dessins, gravures et tapisseries ont constitué des vecteurs d’expression des femmes, mettant en lumière leurs spécificités revendiquées. L’objectif était de faire émerger le féminin, longtemps enfoui, exclu et opprimé par le patriarcat, à travers la création artistique. La revue s’inscrit ainsi dans un mouvement historique de recherches multiples, vivantes et contrastées, autour de l’art, de la littérature et de la pensée. Au cœur du projet éditorial de Sorcières réside le désir profond de faire éclore les différentes formes du féminin, en les rendant visibles et vivantes, par et dans l’art. Dans les années 1970–1980, peu de publications diffusaient les œuvres de femmes ou les recherches féministes en histoire de l’art. Toutefois, Sorcières se distingue comme une exception notable. Cette revue a permis à de nombreuses artistes féminines de faire connaître leurs créations aux côtés des écrits féministes, et ce, auprès d’un large public. Contrairement à d’autres publications où les œuvres plastiques sont souvent reléguées à un rôle purement illustratif, Sorcières a intégré ces créations comme élément central de son projet éditorial, contribuant ainsi à définir son identité artistique. Ainsi que le déclare Xavière Gauthier dans son article-manifeste « Pourquoi Sorcières ? » :

Couverture Sorcières : les femmes vivent, thème : La nourriture n°1, 1975. Dessin original de Leonor Fini.. Sorcières se veut porter la voix et l’écriture des femmes. Sorcières, les femmes vivent se distingue également par l’absence de date contrairement à ce qu’exige la réglementation régissant les périodiques, ce qui lui confère une dimension vivante et une capacité à se transformer sans cesse créant ainsi sa propre singularité. Le titre de la revue s’inspire des réflexions de Xavière Gauthier, qui voyait dans les sorcières des femmes libres, maîtrisant leur corps et les savoirs ancestraux de la médecine naturelle. En tant que médecins, sage-femmes et avorteuses, elles jouaient un rôle central dans la gestion de la vie et de la sexualité. Leur pouvoir subversif, qui remettait en question l’ordre établi et entraîna leur persécution lors des chasses aux sorcières à la Renaissance, un processus destiné à faire place à des conceptions phallocratiques de la science. C’est en référence à cette répression historique que le projet artistique et politique de Sorcières prend forme. Par une relecture positive et émancipatrice de l’image de la sorcière, la revue s’inscrit pleinement dans la lutte féministe de la Deuxième vague, notamment celle en faveur de l’avortement. Bien que la Loi Veil ait été adoptée, elle restait encore insuffisamment appliquée et non financée pour toutes les femmes, et la lutte contre les autorités médicales et religieuses était toujours d’actualité. À travers le projet des Sorcières, Xavière Gauthier entendait établir un lien entre les révoltes des femmes contemporaines et celles des siècles l’ayant précédés, avec l’espoir que, cette fois, les femmes d’aujourd’hui sortiraient victorieuses de cette lutte pour leurs droits. Créer cette revue était un geste politique, c’est la première féministe française a avoir mêler le militantisme et l’archétype de la sorcière. Quant au sous-titre « les femmes vivent », il insuffle l’idée qu’elles vivent et qu’elles ont une créativité qui a été étouffée et qu’il faut la refaire vivre et exister. Les centaines de poèmes, essais, critiques, témoignages, peintures, sculptures, photographies, performances, dessins, gravures et tapisseries ont constitué des vecteurs d’expression des femmes, mettant en lumière leurs spécificités revendiquées. L’objectif était de faire émerger le féminin, longtemps enfoui, exclu et opprimé par le patriarcat, à travers la création artistique. La revue s’inscrit ainsi dans un mouvement historique de recherches multiples, vivantes et contrastées, autour de l’art, de la littérature et de la pensée. Au cœur du projet éditorial de Sorcières réside le désir profond de faire éclore les différentes formes du féminin, en les rendant visibles et vivantes, par et dans l’art. Dans les années 1970–1980, peu de publications diffusaient les œuvres de femmes ou les recherches féministes en histoire de l’art. Toutefois, Sorcières se distingue comme une exception notable. Cette revue a permis à de nombreuses artistes féminines de faire connaître leurs créations aux côtés des écrits féministes, et ce, auprès d’un large public. Contrairement à d’autres publications où les œuvres plastiques sont souvent reléguées à un rôle purement illustratif, Sorcières a intégré ces créations comme élément central de son projet éditorial, contribuant ainsi à définir son identité artistique. Ainsi que le déclare Xavière Gauthier dans son article-manifeste « Pourquoi Sorcières ? » :

« Je voudrais que Sorcières soit un lieu ouvert pour toutes les femmes qui cherchent et disent (écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, sculptent, jouent, travaillent) leur spécificité et leur force de femme ».

À cette époque, et comme longtemps dans l’histoire de l’art et l’histoire tout court, les femmes artistes ont été invisibilisées et ont eu plus de difficultés que leurs homologues masculins pour accéder à une carrière artistique, exposer leurs œuvres et en vivre.

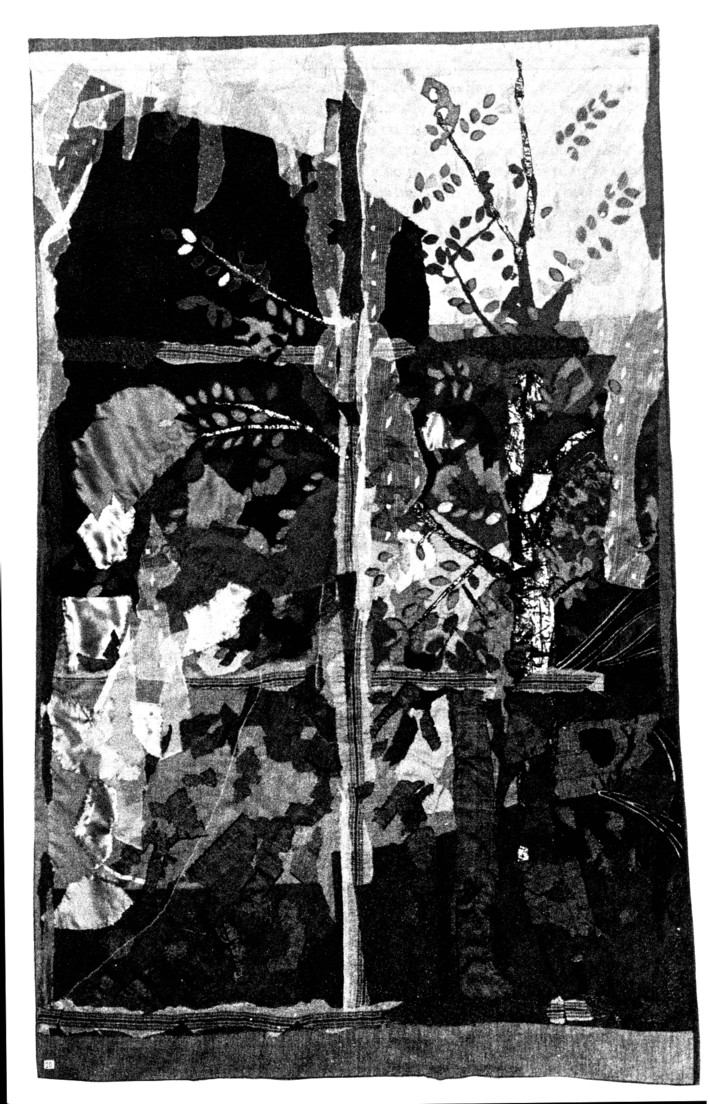

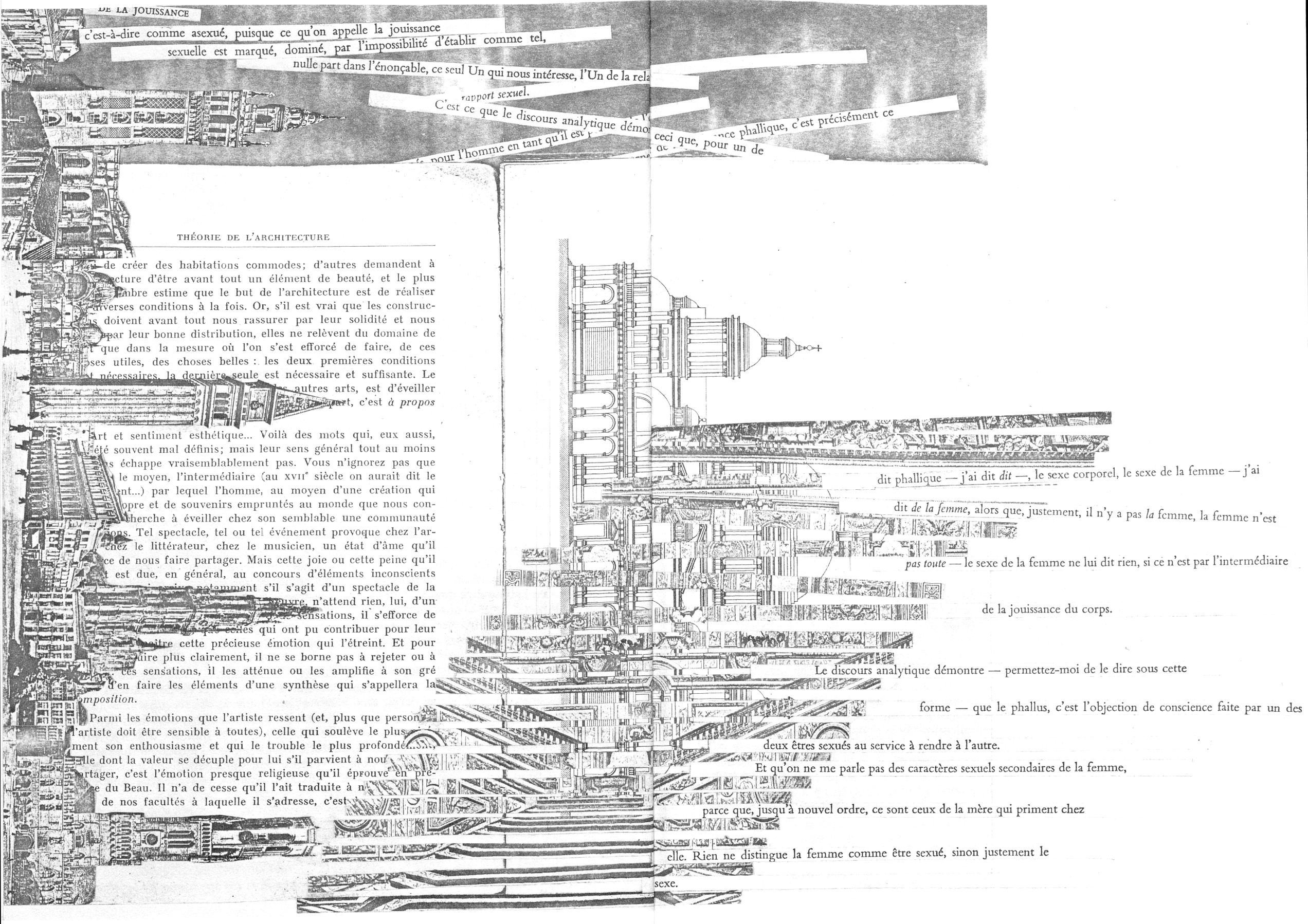

Dans une certaine mesure, les revues ont pu offrir des espaces où elles pouvaient s’exprimer et présenter leur travail. [fig Sorcières, les femmes vivent, n°16, 1979. Désirs. Désir de femme article de Françoise Petitot, p19 Le graphisme de la revue a été élaboré de façon spontanée, déstructurée et instinctive toujours en communauté. Les maquettes étaient réalisées collectivement sur un week-end, à l’aide de différentes techniques de collage. La production et l’impression furent facilitées par les relations de la directrice de publication et elle a pu être imprimée à plus de 20 000 exemplaires, ce qui représentait un grand nombre de tirages pour une revue littéraire. Le fond et la forme ainsi que le militantisme se sont accordés afin de créer une revue visuelle. Bien qu’aucune femme n’avaient au départ de connaissances en graphisme et mise en page, elles ont pu faire dans ce contexte l’expérience d’apprendre par elles-mêmes. Ce qui produit une mise en forme souvent très expérimentale et non conventionnelle en rupture avec les normes de publications classiques. On voit une approche dynamique et éclectique avec des combinaisons de textes, de photos, de dessins, de citations et de titres placés de manière non linéaire. La forme et son évolution se faisait sur la manière de donner la parole en fonction des catégories spécifiques. Ce sont les idées et la matérialité des objets édités qui étaient le plus important a soutenir.

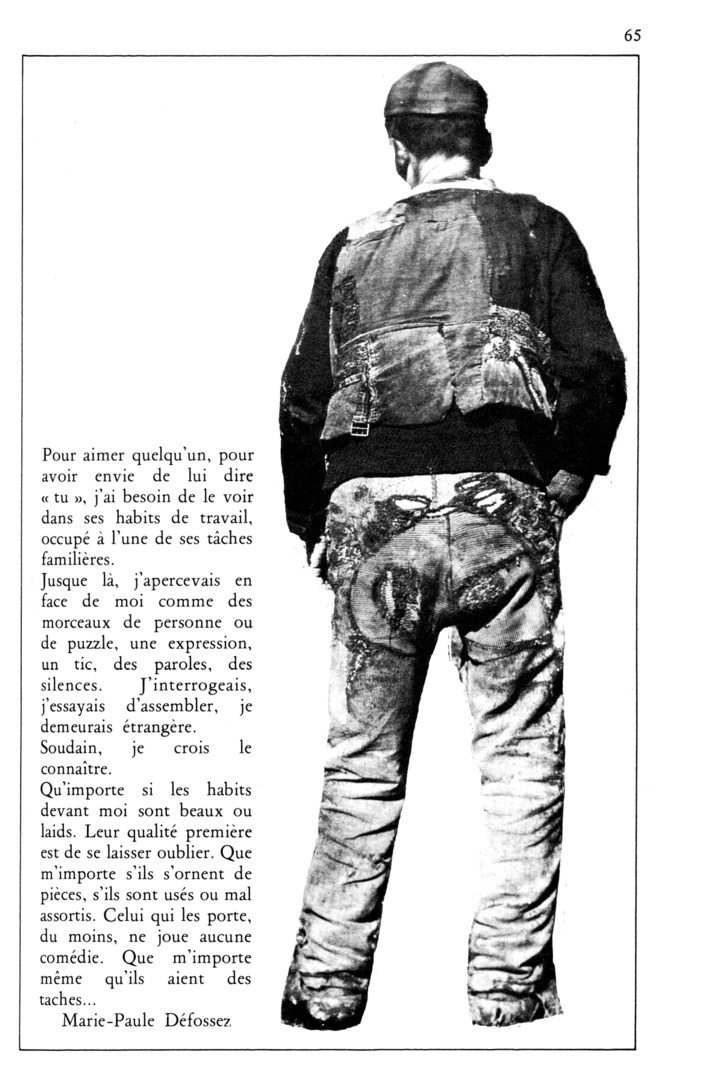

Sorcières, les femmes vivent, n°16, 1979. Désirs. Désir de femme article de Françoise Petitot, p19 Le graphisme de la revue a été élaboré de façon spontanée, déstructurée et instinctive toujours en communauté. Les maquettes étaient réalisées collectivement sur un week-end, à l’aide de différentes techniques de collage. La production et l’impression furent facilitées par les relations de la directrice de publication et elle a pu être imprimée à plus de 20 000 exemplaires, ce qui représentait un grand nombre de tirages pour une revue littéraire. Le fond et la forme ainsi que le militantisme se sont accordés afin de créer une revue visuelle. Bien qu’aucune femme n’avaient au départ de connaissances en graphisme et mise en page, elles ont pu faire dans ce contexte l’expérience d’apprendre par elles-mêmes. Ce qui produit une mise en forme souvent très expérimentale et non conventionnelle en rupture avec les normes de publications classiques. On voit une approche dynamique et éclectique avec des combinaisons de textes, de photos, de dessins, de citations et de titres placés de manière non linéaire. La forme et son évolution se faisait sur la manière de donner la parole en fonction des catégories spécifiques. Ce sont les idées et la matérialité des objets édités qui étaient le plus important a soutenir.  Sorcières, les femmes vivent, n°17, 1979. Vêtement. Pour aimer… article de Marie-Paule Défossez, p65

Sorcières, les femmes vivent, n°17, 1979. Vêtement. Pour aimer… article de Marie-Paule Défossez, p65

Nous pouvons constater au regard de ces revues de la deuxième vague féministe, que la publication et la mise en lumière du droit des femmes et de leur condition ont joué un rôle fondamental dans l’évolution de la pensée féministe en France, en particulier dans les années 1970 et 1980, période durant laquelle le féminisme est en pleine expansion, avec des réformes législatives majeures et une nouvelle manière de penser l’égalité des sexes. Au-delà, de la diffusion du féminisme, il faut aussi voir le caractère artisanal et collectif de ces revues. Ce processus a permis de s’éloigner des formes standardisées de l’époque et de donner la parole à de nombreuses femmes. Et même si les formes ne sont pas toujours très linéaires, ce qui importait le plus c’était la possibilité de rendre publique des réflexions et revendications de et par les femmes. En 1994, l’historienne du design Martha Scotford a établi un nouveau cadre, fondé sur la théorie féministe, pour examiner l’histoire du design graphique :

« L’histoire soignée (histoire conventionnelle) implique l’emballage simple d’un concepteur, d’un contexte organisationnel explicite, d’un client, de simples déclarations d’intention, d’une solution de conception, d’un public clairement défini, d’une réponse attendue… Comparez cela à une histoire désordonnée : des concepteurs qui ne travaillent pas seuls mais dans des collaborations changeantes ; des œuvres de conception qui ne sont pas produites pour des institutions nationales ou de grandes, mais pour de petites entreprises ou des causes locales. » Histoire désordonnée contre histoire soignée : vers une vision élargie des femmes dans la conception graphique, Martha Scotford, dans Visible Language.

Elle explique que notre étude de l’histoire doit se penser sur les « cadres féminins », comme elle les appelle, dans lesquels elles ont pu créer, trouver et comprendre leurs contributions. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les revues féministes de la deuxième vague féministe. Déjà à leur époque, il y avait une volonté de visibilisation du travail des femmes, au travers de recherches historiques, de témoignages et de libre espace d’expression. C’est donc en prenant en compte toute l’histoire et en incluant les femmes et leurs productions que nous voyons d’un nouveau regard leurs travaux. Se dessine alors une nouvelle manière de voir le design graphique au travers d’un design militant et féministe. Vanina Pinter dans son texte « pourquoi y a-t-il si peu de graphiste auteurices? » explique aussi que les théoriciennes féministes explorent les frontières de leurs disciplines, en multipliant les points de vue et en intégrant des concepts tels que l’artisanat, le décoratif, le populaire, le sentimental. Afin de saisir spécifiquement la production des artistes femmes, il a fallu recourir à de nouvelles catégories. Cette approche déconstructive, qui s’est affirmée dans les années 1970, a permis d’élargir le champ de la recherche en histoire de l’art, d’ouvrir de nouvelles perspectives, de remettre en question la prétendue objectivité des normes dominantes et de mettre en lumière l’ignorance systématique des minorités. De nombreuses femmes viennent ainsi faire ce travail de mise en lumière du design désordonné en publiant à leurs tour des publications afin de rendre visible le travail des femmes. Au travers d’archivages comme l’ouvrage Cahier du féminisme, dans le tourbillon du féminisme et de la lutte des classes (1977–1998) dirigé par Josette Tract, publié par les Éditions Syllepse en 2010 qui a permis de réviser et d’approfondir l’analyse des textes publiés par les Cahiers du féminisme. Cette initiative a permis de conserver et de transmettre la mémoire de cette revue, ainsi que ses contributions théoriques, à une nouvelle génération de féministes. Ou bien avec le site internet Féminismes en Revue projet initié en 2020, une plate-forme de recherche collaborative qui numérise, structure, conserve et diffuse les corpus de périodiques féministes dans une volonté d’archiver et de documenter l’histoire des féminismes. En France, on dénombre un total de 142 périodiques féministes parus entre 1970 et 1990. Et pourtant nous en avons très peu entendu parler…

« Le travail de la critique féministe consiste donc à lire ce qui n’a pas été lu, à lire ce qui n’a pas été lu dans ce qui a été lu, dans ce qui a été lu, à relire autrement, à lire d’un autre œil, à écouter d’une autre oreille, à réhabiliter non seulement des auteurs, des œuvres, mais aussi des formes et des accents » Françoise Collin, Je partirais d’un mot. Le champ symbolique, Collection Textes Femmes, Fus Art, 1999.

La première vague a fait les lois, la deuxième vague a tué grand-papa, la quatrième s’attaque aux moeurs, aux us et aux coutumes, le sexisme ordinaire. Mes bien chères soeurs, Chloé Delaume

En 2010, ce fut les 40 ans du MLF, et c’est aussi le début de la quatrième vague féministe. Avec un large impact via les technologies numériques et les réseaux sociaux, ce mouvement implique les jeunes générations. Tous en restant fidèle aux principes fondamentaux du féminisme qui est de lutter pour l’égalité entre les sexes et contre les oppressions de genre au travers du développement et l’utilisation des réseaux comme Instagram, TikTok ou encore X anciennement Twitter, avec l’apparition du hashtag #MeToo qui se déploie sur toute la toile. C’est un mouvement social qui vise à encourager les femmes à prendre la parole pour révéler que le viol et les agressions sexuelles sont des réalités plus fréquentes qu’on ne le pense, tout en offrant un espace d’expression pour les victimes. Ce terme lancé à l’origine par l’activiste américaine Tarana Burke en 2007 est choisi pour sensibiliser aux violences sexuelles subies par les femmes, notamment dans les communautés de couleur. C’est en 2017, que cette vague médiatique ainsi que son utilisation prennent une dimension mondiale comme par exemple Alyssa Milano en réaction à l’affaire Harvey Weistein25, un producteur hollywoodien accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel et d’agressions. S’ensuit alors une montée de témoignages de milliers d’autres femmes utilisant ce hashtag #MeToo sur les différents réseaux sociaux pour parler de leurs histoires. On voit aussi apparaître divers hashtags selon les pays comme par exemple en France, avec le hashtag #BalanceTonPorc proposé par la journaliste et militante française Sandra Muller26. Inspiré par le mouvement MeToo, #BalanceTonPorc encourage les femmes à partager publiquement leurs expériences de harcèlement dans le milieu professionnel, créant ainsi une réelle communauté et un espace de partage et d’échange entre les femmes. Elle a écrit sur Twitter : « #BalanceTonPorc. Si vous avez subi du harcèlement sexuel, parlez-en, dénoncez-le, vous n’êtes pas seules. ». Ce message encourageait les femmes à partager publiquement leurs expériences et à identifier leurs harceleurs, qu’elles désignaient par le terme « porc ». Cette mobilisation se transforme en mouvement social afin de rendre plus visible l’ampleur du harcèlement sexuel au travail, et d’encourager les femmes à prendre la parole pour révéler que le viol et les agressions sexuelles sont des réalités plus fréquentes qu’on ne le pense, tout en offrant un espace d’expression pour les victimes. C’est dans ce contexte qu’émerge une nouvelle vague féministe: la quatrième marquée par une approche renouvelée du féminisme. En s’emparant des nouveaux modes de communication, ce mouvement confirme que l’écriture demeure un outil essentiel de diffusion et de transmission, permettant d’ancrer le féminisme dans une mémoire collective et historique. Ce besoin d’écrire et de partager ses idées à travers des livres, des objets éditoriaux, et maintenant avec les réseaux sociaux s’inscrit ainsi dans la continuité de cette même démarche militante et d’une volonté de reconstruction, réécrire l’histoire.

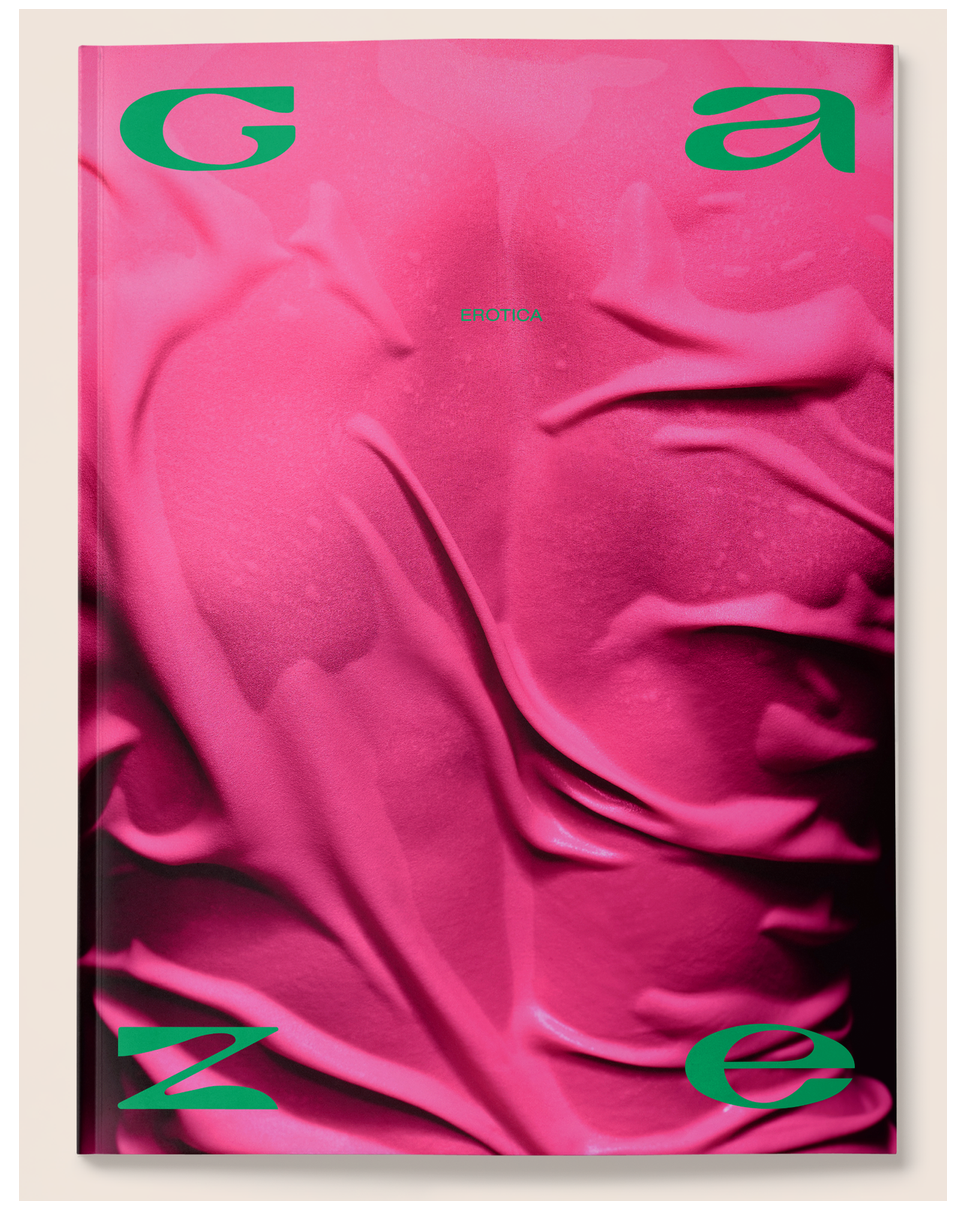

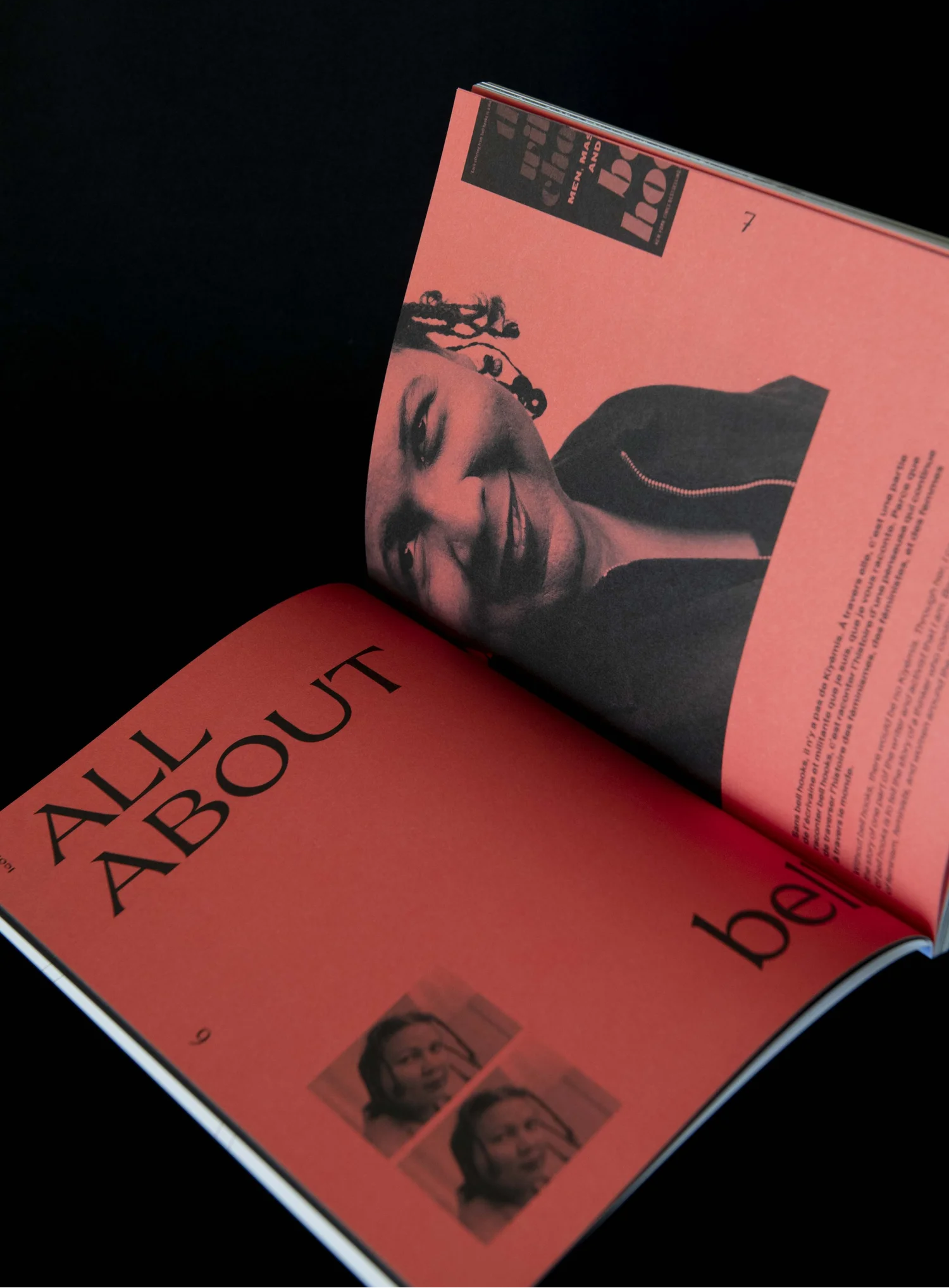

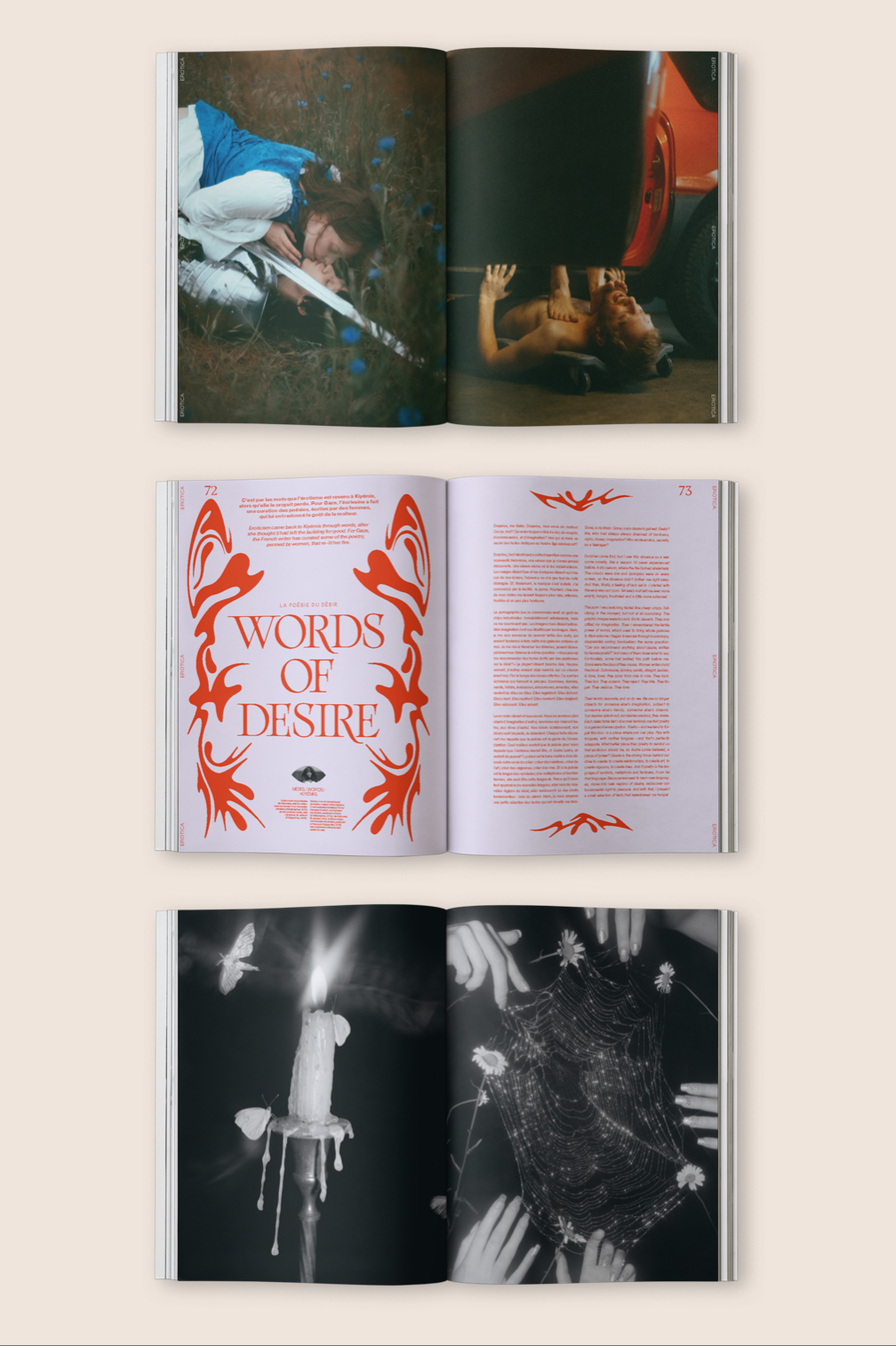

C’est dans cet esprit que naît Gaze Magazine en 2020, avec la volonté constante de libérer la parole à travers des témoignages personnels. Gaze Magazine, n°9, 2024. Le titre de la revue « Gaze » qui veut dire « regard » fait écho au concept « male gaze » (regard masculin). Ce terme a été posé par la cinéaste et féministe Laura Mulvey27 dans son essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema » en 1975. Elle analyse la façon dont les films traditionnels représentent fréquemment les femmes à travers un prisme masculin, les réduisant à des objets de désir visuel destinés à un spectateur supposé être un homme. Ce concept a eu une influence majeure dans les études de genre, en particulier dans l’analyse des médias et des représentations visuelles. Cela a donné lieu à un contre mouvement afin de vouloir inverser cette perspective pour un regard féminin « female gaze », replacer les femmes comme sujets de leur propre regard. C’est ici que s’inscrit la revue de Clarence Edgard-Rosa28, les femmes sont au centre de ce regard et en mettant l’accent sur leur représentation, avec leurs émotions, leurs expériences, leurs désirs, leurs récits. Gaze Magazine vise à durer dans le temps et à toucher un public large, c’est pourquoi elle est bilingue (anglais-français), s’adressant à un lectorat international. Le magazine apporte un souffle nouveau à la presse féminine et féministe, s’adressant à un public plus jeune, engagé et militant. Chaque article est rédigé à la première personne, permettant aux journalistes d’exprimer leur point de vue personnel, de l’expliquer, et ainsi de favoriser l’identification des lecteurs. Comme l’explique sa fondatrice, Clarence Edgard-Rosa:

Gaze Magazine, n°9, 2024. Le titre de la revue « Gaze » qui veut dire « regard » fait écho au concept « male gaze » (regard masculin). Ce terme a été posé par la cinéaste et féministe Laura Mulvey27 dans son essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema » en 1975. Elle analyse la façon dont les films traditionnels représentent fréquemment les femmes à travers un prisme masculin, les réduisant à des objets de désir visuel destinés à un spectateur supposé être un homme. Ce concept a eu une influence majeure dans les études de genre, en particulier dans l’analyse des médias et des représentations visuelles. Cela a donné lieu à un contre mouvement afin de vouloir inverser cette perspective pour un regard féminin « female gaze », replacer les femmes comme sujets de leur propre regard. C’est ici que s’inscrit la revue de Clarence Edgard-Rosa28, les femmes sont au centre de ce regard et en mettant l’accent sur leur représentation, avec leurs émotions, leurs expériences, leurs désirs, leurs récits. Gaze Magazine vise à durer dans le temps et à toucher un public large, c’est pourquoi elle est bilingue (anglais-français), s’adressant à un lectorat international. Le magazine apporte un souffle nouveau à la presse féminine et féministe, s’adressant à un public plus jeune, engagé et militant. Chaque article est rédigé à la première personne, permettant aux journalistes d’exprimer leur point de vue personnel, de l’expliquer, et ainsi de favoriser l’identification des lecteurs. Comme l’explique sa fondatrice, Clarence Edgard-Rosa:

« J’ai voulu créer un espace pour des voix de femmes et de personnes non binaires, qui parlent pour elles-mêmes. C’est une mise en application du principe féministe qui dit que d’où on parle, c’est presque aussi important que ce que l’on a à dire. »

On est plongé dans une lecture vivante et variée mêlant à la fois récits personnels, témoignages, reportages, poésies, recommandations culturelles ou encore photographies entièrement pensées et réalisées par des femmes ou des personnes non-binaires conscientes des enjeux sociaux, culturels et intimes de la condition féminine. La revue, indépendante, publie deux numéros par an, chacun rassemblant une centaine de pages autour d’un thème défini collectivement. Comme ses prédécesseuses, la revue prône un processus éditorial collaboratif: la rédaction choisit ensemble les thématiques et veille à faire entendre toutes les voix. Cette méthode traduit une volonté de diversité et d’ouverture, en s’éloignant des codes du journalisme traditionnel souvent masculin. Gaze s’inscrit dans une presse féminine nouvelle, qui veut changer les codes : à l’inverse des magazines conventionnels, elle refuse les schémas patriarcaux et cherche à créer une information plus libre, plus incarnée, plus représentative.

« Cette évolution vers une information non formatée contribue justement à combattre les clichés et à contrecarrer une presse féminine qui jusqu’alors perpétue un schéma patriarcal.« Par exemple, Elle, en sollicitant des actrices grand public, communique avec les femmes à travers des stéréotypes, estime la chercheuse. A contrario, le nouveau type de presse féminine veut changer les codes. » Les jeunes cherchent à s’identifier et à trouver des résonances à travers des journalistes qui se caractérisent par leurs différences et qui leur parlent directement. Et revendiquent désormais le besoin de médias qui partagent leurs ressentis. »

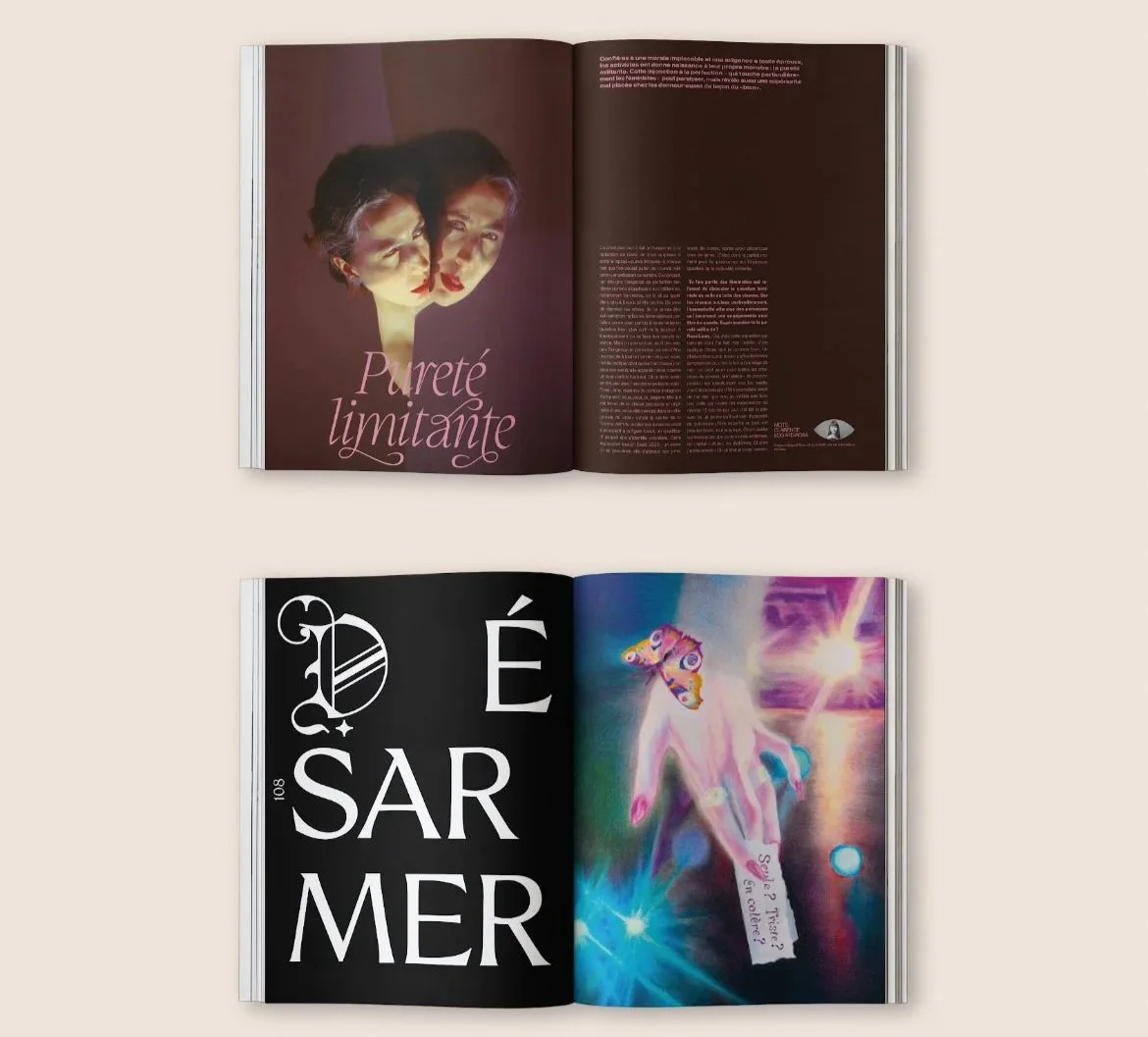

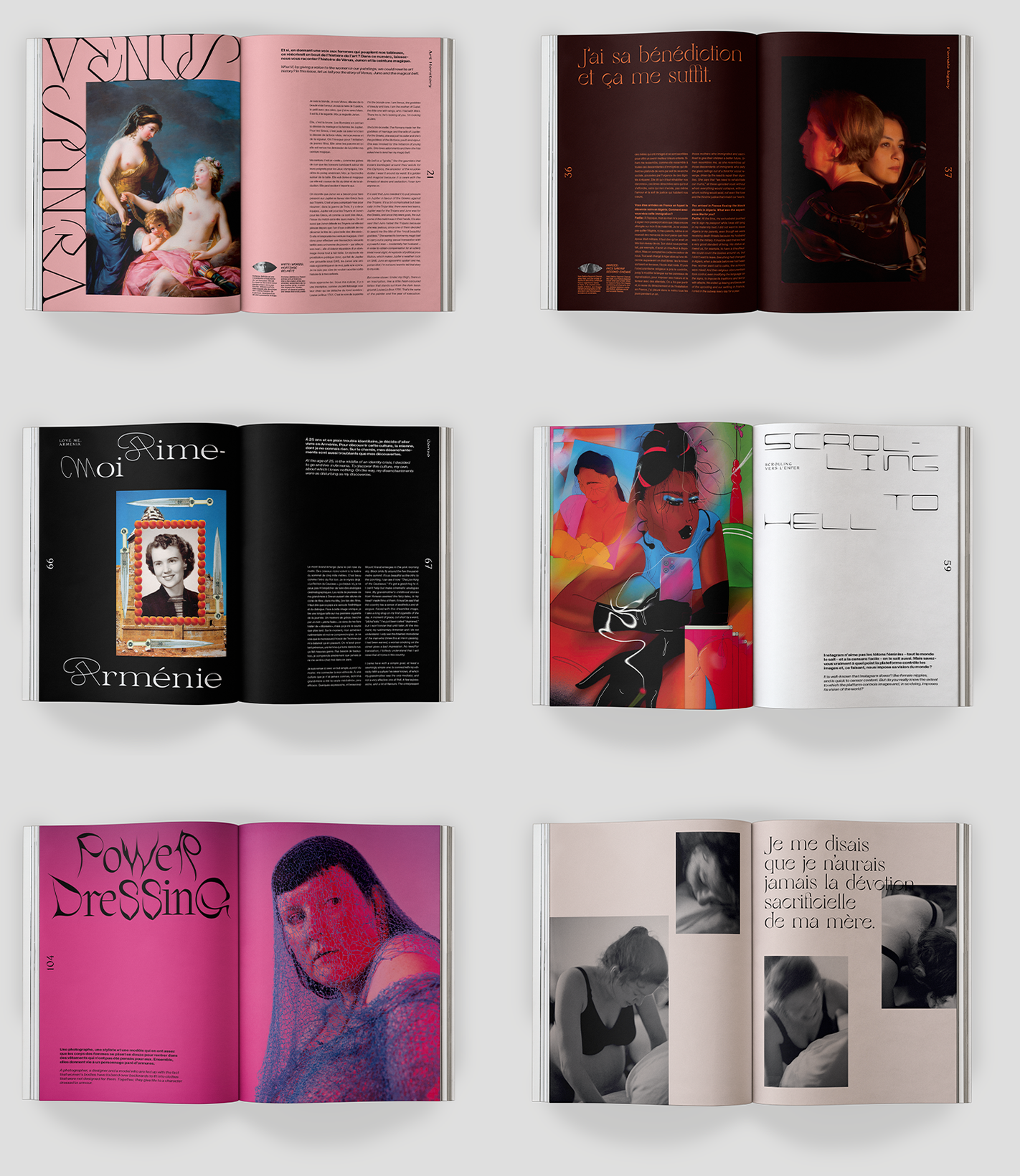

Les rubriques de Gaze reflètent cette ligne éditoriale. Gaze Magazine, n°9, 2024. Parmi elles : Icônes, qui met à l’honneur des figures féminines inspirantes ; par exemple, dans le numéro 9 (Érotica, décembre 2024), la journaliste Mélissa Chidiac rend hommage à Mona Chollet, qu’elle décrit comme une icône féministe à travers un récit personnel. Matrimoine, qui propose des entretiens croisés entre mères et filles ou grand-mères et petites-filles, explorant les héritages intimes et culturels. Art Herstory, qui redonne une place aux femmes artistes longtemps invisibilisées par l’histoire de l’art ; les articles sont documentés et rédigés par des historiennes de l’art ou autrices spécialisées. Ces rubriques ne sont pas hiérarchisées : chaque contribution est considérée d’égale importance, dans l’esprit des revues féministes des années 1970–1980, où la parole libre et collective était centrale. Sur le plan visuel, l’identité graphique de Gaze est pensée et conçue par Juliette Gabolde29, qui supervise la direction artistique, la maquette et la fabrication. Elle a voulu une revue exigeante, généreuse et débarrassée des clichés liés au féminin. Le design, à la fois élégant et percutant, accorde une grande importance aux détails, aux typographies et aux jeux de mise en page. L’ensemble est aéré et fluide, facilitant la lecture tout en mettant en valeur les images, les citations et les textes.

Gaze Magazine, n°9, 2024. Parmi elles : Icônes, qui met à l’honneur des figures féminines inspirantes ; par exemple, dans le numéro 9 (Érotica, décembre 2024), la journaliste Mélissa Chidiac rend hommage à Mona Chollet, qu’elle décrit comme une icône féministe à travers un récit personnel. Matrimoine, qui propose des entretiens croisés entre mères et filles ou grand-mères et petites-filles, explorant les héritages intimes et culturels. Art Herstory, qui redonne une place aux femmes artistes longtemps invisibilisées par l’histoire de l’art ; les articles sont documentés et rédigés par des historiennes de l’art ou autrices spécialisées. Ces rubriques ne sont pas hiérarchisées : chaque contribution est considérée d’égale importance, dans l’esprit des revues féministes des années 1970–1980, où la parole libre et collective était centrale. Sur le plan visuel, l’identité graphique de Gaze est pensée et conçue par Juliette Gabolde29, qui supervise la direction artistique, la maquette et la fabrication. Elle a voulu une revue exigeante, généreuse et débarrassée des clichés liés au féminin. Le design, à la fois élégant et percutant, accorde une grande importance aux détails, aux typographies et aux jeux de mise en page. L’ensemble est aéré et fluide, facilitant la lecture tout en mettant en valeur les images, les citations et les textes.  Gaze Magazine, n°6, 2023. Comme beaucoup de magazines de mode ou de culture, la revue utilise un format en colonnes, ici deux pour les textes, qui facilite la lecture et permet une navigation fluide à travers le contenu. L’impression sur papier Fedrigoni, renforce le caractère précieux de la revue. À l’intérieur, les papiers colorés ou glossy varient selon les sections ; chaque changement de couleur et de changement de police de caractères pour le titre marque une nouvelle rubrique et offre une expérience de lecture enrichissante. Les couvertures sont particulièrement soignées : chaque numéro possède une image iconique en lien avec son thème. Celle du numéro Érotica montre un buste rose enveloppé d’un linge mouillé, une image à la fois forte et évocatrice. Le mot GAZE, réparti dans les quatre coins de la couverture, dynamise la composition et rend l’identité du magazine immédiatement reconnaissable. Le contenu mêle textes, images et photographies audacieuses. Ces dernières, souvent artistiques et poétiques, mettent en scène des corps queer et célèbrent la diversité des identités. La revue adopte ainsi une véritable forme d’activisme culturel et visuel, interrogeant les normes de genre et de sexualité. Comme les féministes de la seconde vague, Gaze utilise la culture visuelle pour bousculer les représentations sociales. Dans sa démarche, la revue s’inscrit dans la continuité des publications féministes historiques telles que Le Torchon Brûle ou Les Cahiers du Féminisme ou bien Sorcières, les femmes vivent. On y retrouve des témoignages, des analyses, des réflexions sur le consentement, la liberté des corps, mais aussi des pages poétiques, des entretiens et des archives militantes, comme le dossier consacré au Lesbian Herstory Archives dans le numéro 9. L’une des différences tient à l’évolution des techniques d’impression : la couleur, la typographie et la photographie occupent aujourd’hui une place centrale, donnant à Gaze Magazine une esthétique contemporaine et raffinée.[fig

Gaze Magazine, n°6, 2023. Comme beaucoup de magazines de mode ou de culture, la revue utilise un format en colonnes, ici deux pour les textes, qui facilite la lecture et permet une navigation fluide à travers le contenu. L’impression sur papier Fedrigoni, renforce le caractère précieux de la revue. À l’intérieur, les papiers colorés ou glossy varient selon les sections ; chaque changement de couleur et de changement de police de caractères pour le titre marque une nouvelle rubrique et offre une expérience de lecture enrichissante. Les couvertures sont particulièrement soignées : chaque numéro possède une image iconique en lien avec son thème. Celle du numéro Érotica montre un buste rose enveloppé d’un linge mouillé, une image à la fois forte et évocatrice. Le mot GAZE, réparti dans les quatre coins de la couverture, dynamise la composition et rend l’identité du magazine immédiatement reconnaissable. Le contenu mêle textes, images et photographies audacieuses. Ces dernières, souvent artistiques et poétiques, mettent en scène des corps queer et célèbrent la diversité des identités. La revue adopte ainsi une véritable forme d’activisme culturel et visuel, interrogeant les normes de genre et de sexualité. Comme les féministes de la seconde vague, Gaze utilise la culture visuelle pour bousculer les représentations sociales. Dans sa démarche, la revue s’inscrit dans la continuité des publications féministes historiques telles que Le Torchon Brûle ou Les Cahiers du Féminisme ou bien Sorcières, les femmes vivent. On y retrouve des témoignages, des analyses, des réflexions sur le consentement, la liberté des corps, mais aussi des pages poétiques, des entretiens et des archives militantes, comme le dossier consacré au Lesbian Herstory Archives dans le numéro 9. L’une des différences tient à l’évolution des techniques d’impression : la couleur, la typographie et la photographie occupent aujourd’hui une place centrale, donnant à Gaze Magazine une esthétique contemporaine et raffinée.[fig

« On a choisi des images qui racontent vraiment des histoires, qui font découvrir des personnes que l’on ne connaissait pas, des noms de la photo mais aussi des filles qui n’avaient jamais été publiées avant, et surtout on les a mises sur le même plan. »

L’univers de la revue se prolonge à travers son site internet, qui reprend la même identité graphique : logo en haut à gauche, barre de navigation noire, défilement d’images en arrière-plan et typographie cohérente avec la version imprimée. Le site permet d’accéder au dernier numéro, à la boutique, à la newsletter et à la page d’abonnement. Chaque numéro y est présenté avec son sommaire visuel : photo de la revue en doubles pages ouvertes et descriptifs des rubriques. La boutique en ligne propose les numéros, ainsi que des goodies30 : (t-shirts, sacs, casquettes stickers…). Le site permet aussi d’envoyer des textes à la rédaction et de s’inscrire à la newsletter culturelle, qui partage des recommandations faites par des femmes. Gaze est également présente sur Instagram, permettant de créer une nouvelle manière de diffusion et de cibler un public plus large notamment les jeunes sur les réseaux. Enfin, Gaze Magazine ne se limite pas à la publication de sa revue : c’est aussi un studio de communication engagé. Le Gaze Studio accompagne les marques dans leur stratégie d’inclusivité et d’empowerment féminin. Un exemple notable est sa direction éditoriale de la conférence Women@Dior organisée à l’UNESCO : l’équipe a conçu la thématique de l’événement et accompagné des intervenantes inspirantes telles que Maria Grazia Chiuri, Mina Kavani, Ibeyi ou Hafsat Abiola. La conférence a réuni plus de 300 invitées du monde entier entre artistes, entrepreneuses, mentores et professionnelles de la mode, autour des valeurs de sororité et d’émancipation.

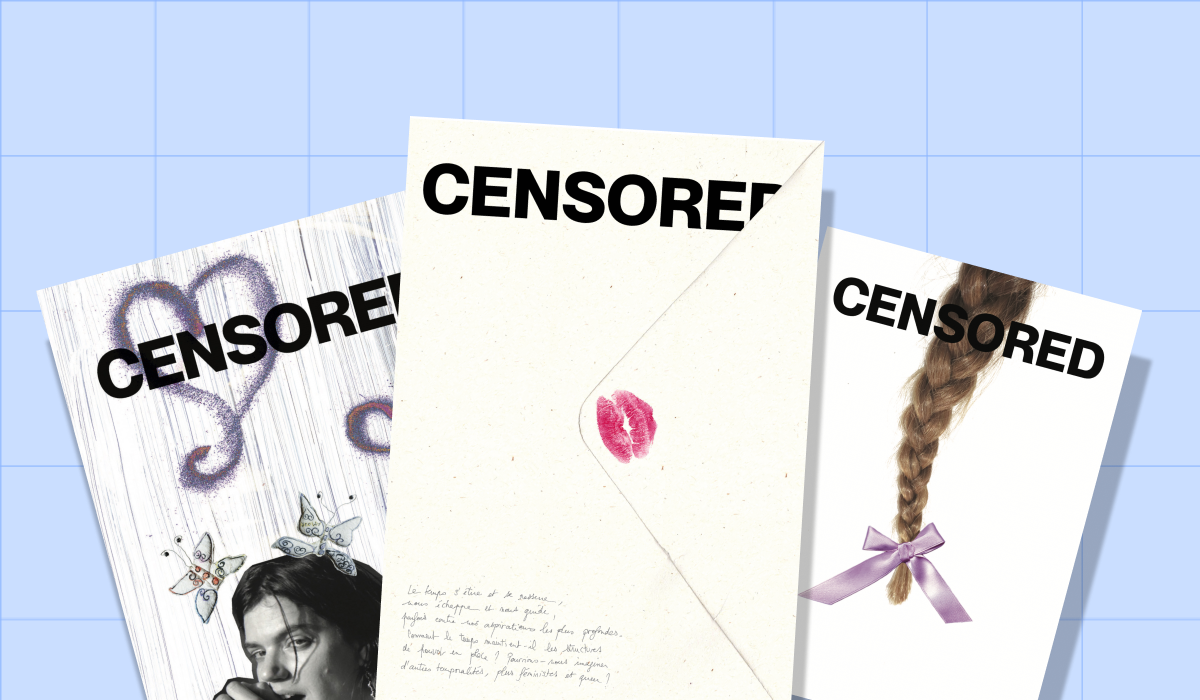

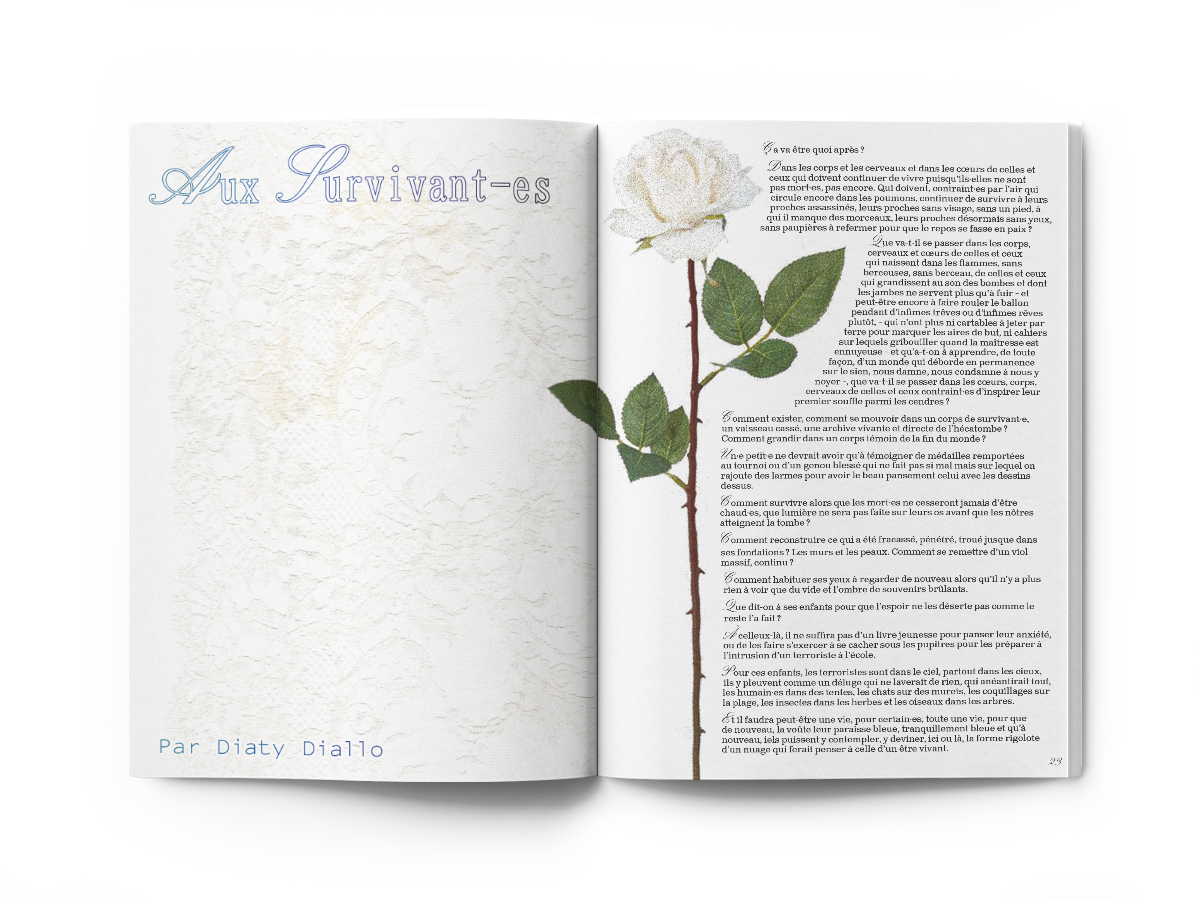

Une autre des revues féministes emblématiques de cette période est Censored Magazine. Cette revue indépendante, féministe et artistique fondée par deux sœurs Apolline et Clémentine Labrosse en 2018. Leur ambition est de créer un espace de réflexion et de création à la croisée de l’art, de la culture et du féminisme contemporain. Censored documente les idées, la création féministe et se distingue des autres revues, en interrogeant plus particulièrement les questions LGBTQIA+. Une de leurs lignes directrices repose sur le fait que « la lutte commence dans l’imaginaire ». La revue est publiée par les Éditions Trouble, une maison d’édition indépendante et associative, qu’elles ont créé pour explorer, tous les genres littéraires et refléter les multiples facettes des idées féministes, queers, écologistes et décoloniales. Le titre même, « Censored », évoque ce « qui es-tu », effacé ou marginalisé dans les médias traditionnels, et revendique la volonté de donner une voix à celleux qu’on n’entend pas ou peu. Elle laisse donc place à un espace de parole et de création répondant à la bienveillance de tous.tes. La revue se définit comme un média libre et indépendant, pensé comme un lieu de parole et de transmission. Elle vise à rendre visibles des voix, des récits et des perspectives qui interrogent les représentations dominantes du genre, du corps et du pouvoir. Selon ses fondatrices, l’objectif est de « proposer un espace d’expression où la culture devient un outil d’émancipation », tout en mêlant intimité et politique. Censored s’adresse à une génération jeune, curieuse, engagée et consciente des enjeux sociaux, et souhaite replacer le féminisme au cœur de la création artistique. Chaque numéro est conçu comme une œuvre collective et sensorielle, rassemblant artistes, chercheuses, autrices et militantes autour d’un thème commun. Les sujets abordés : sexualité, identité, écologie, culture visuelle, héritages féministes, s’entremêlent à travers des textes, des entretiens, des essais, des portfolios photographiques et des créations plastiques. On y retrouve les mêmes thématiques des revues féministes historiques des années 1970, cependant, la revue renouvelle ces sujets en leur donnant une forme visuelle moderne et en intégrant les nouveaux enjeux du féminisme actuel : l’intersectionnalité, la représentation queer, l’écologie ou encore la santé mentale. L’art y est envisagé comme un langage politique : chaque image, chaque œuvre, chaque composition typographique devient un acte de résistance esthétique.

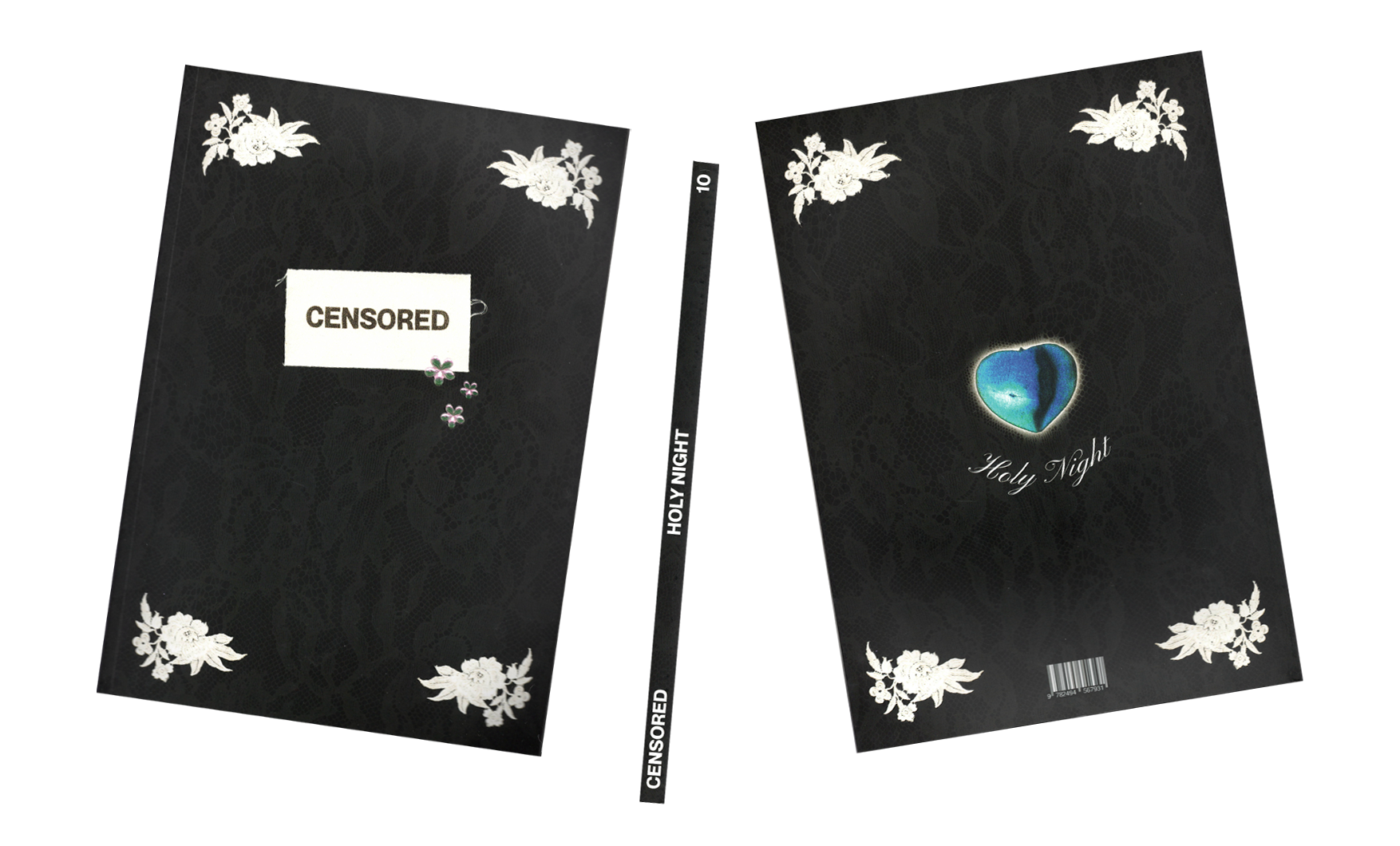

La revue cherche à montrer que la création féminine ou queer n’est pas marginale, mais au contraire essentielle pour repenser les normes et les représentations. Chaque numéro de Censored Magazine s’articule autour d’une thématique centrale. Le premier, intitulé « Un corps à soi » paru en 2018, explore la notion de corps comme espace d’émancipation et de résistance, avec pour ambition ou pour volonté de montrer volonté de montrer que le privé est public. D’autres numéros ont abordé des sujets tels que « Archives intimes et politiques » ou encore « Holy Night » Censored Magazine Holy Night, N°10, 2024, où se mêlent réflexions philosophiques, artistiques et poétiques. Au travers de cette revue, leurs créatrices souhaitent déconstruire leur vie personnelle et s’exprimer sur les questions des femmes et du genre. Les textes sont rédigés à la première personne ou dans une approche sensible et incarnée, afin de replacer le vécu et l’expérience individuelle au cœur du discours féministe. La revue mêle témoignages personnels, réflexions politiques, analyses culturelles et créations artistiques. On y retrouve une diversité de formats : poèmes, entretiens, portfolios, récits visuels et essais. L’un des principes fondamentaux du magazine repose sur l’idée que l’intime est politique. L’art et la création sont utilisés comme des moyens d’expression pour révéler des réalités sociales ou intérieures souvent invisibilisées. Censored revendique une approche intersectionnelle, ouverte à toutes les identités de genre et à toutes les formes de discours critiques sur le corps et la société.

Censored Magazine Holy Night, N°10, 2024, où se mêlent réflexions philosophiques, artistiques et poétiques. Au travers de cette revue, leurs créatrices souhaitent déconstruire leur vie personnelle et s’exprimer sur les questions des femmes et du genre. Les textes sont rédigés à la première personne ou dans une approche sensible et incarnée, afin de replacer le vécu et l’expérience individuelle au cœur du discours féministe. La revue mêle témoignages personnels, réflexions politiques, analyses culturelles et créations artistiques. On y retrouve une diversité de formats : poèmes, entretiens, portfolios, récits visuels et essais. L’un des principes fondamentaux du magazine repose sur l’idée que l’intime est politique. L’art et la création sont utilisés comme des moyens d’expression pour révéler des réalités sociales ou intérieures souvent invisibilisées. Censored revendique une approche intersectionnelle, ouverte à toutes les identités de genre et à toutes les formes de discours critiques sur le corps et la société.

L’identité visuelle de Censored est immédiatement reconnaissable. Chaque numéro adopte une direction artistique audacieuse, où la photographie, la typographie et la couleur jouent un rôle central. Les couvertures, souvent percutantes, sont conçues comme des manifestes visuels : elles interpellent, dérangent ou fascinent, tout en annonçant la tonalité du numéro. La mise en page est aérée et dynamique, combinant textes et images dans un dialogue constant.

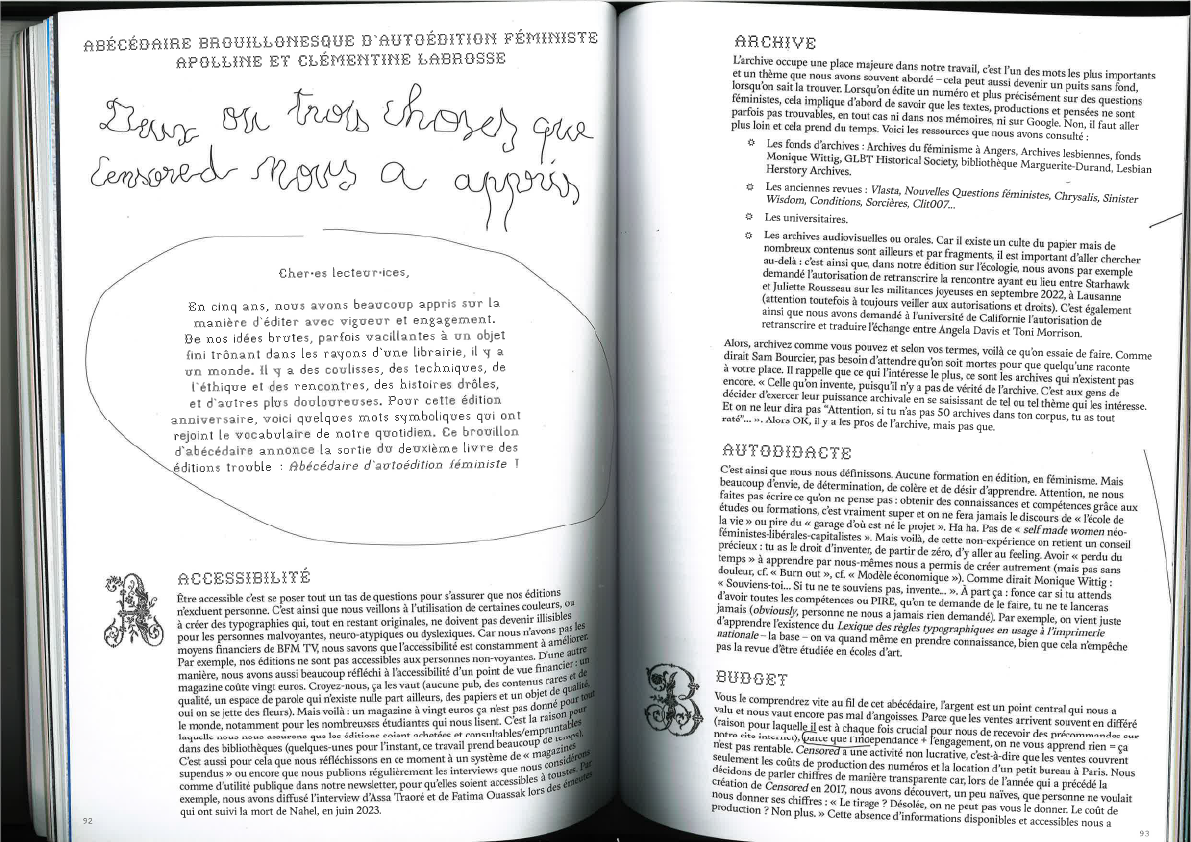

L’importance donnée à la photographie et à l’illustration traduit la volonté de faire du visuel un vecteur d’émancipation au même titre que l’écrit. Les polices de caractères, contrastées mais harmonieuses, contribuent à une lecture fluide tout en affirmant une esthétique singulière et engagée; comme par exemple la Adelphe de Eugénie Bidaut ou bien des fontes plus expérimentale et fait main comme la typos main d’Apolline Labrosse. Le texte est écrit en inclusif permettant d’appuyer les propos défendu et d’inclure tous le monde. Au début de la revue, on retrouve un coin légende afin de nous expliquer les différents Glyphs. Elles utilisent la méthode du DIY / Do It Yourself, sans compétence dans le domaine éditorial et graphique, elles ont décidé de se lancer car leur engagement et leur détermination à s’exprimer étaient plus fort. Elles sont parties de zéro, se sont formées, ont reçu beaucoup d’aide dans le but de créer un espace papier de partage et d’échange féministe. Chaque édition a sa propre identité visuelle permettant d’articuler avec le fond et la forme. On retrouve aussi des ratures ou des scannes donnant un effet de chaos. On voit aussi Une volonté d’interroger les procédés de fabrication par le choix d’encres écologiques, et une impression en France pour limiter leur impact. Les soeurs Labrosse expliquent leur processus, de travail en toute transparence aussi bien sur la réalisation que sur le plan financier c’est une façon d’expliquer ce qu’elles ont appris, de se remettre en question et Expliquer un engagement global de la conception à la diffusion en passant par l’impression. L’objet en lui-même a une dimension précieuse. La revue est imprimée sur du papier de qualité, avec une attention particulière à la texture et au rendu des couleurs. Ce choix témoigne du désir de créer un objet tangible et sensoriel, à l’opposé de la consommation rapide et dématérialisée des contenus numériques. Chaque numéro devient ainsi une expérience de lecture autant qu’un objet d’art. On se retrouve face à divers médiums afin de nous raconter un récit au travers de la thématique abordée. Censored se qualifie « d’active vivante », ou ambitionne « d’archiver le présent ». Dans leur livre Abécédaire, d’auto-édition féministe, elles expliquent le rôle crucial des archives. En effet, les archives permettent de voir ce qui a été fait, ce qui se fait afin de voir le poids que les femmes ont eu dans l’histoire qui elles memes sont les plus souvent oubliés.

« Découvrir des centaines d’éditions expérimentales ou, en tous cas pas mainstream, nous a permis de mieux comprendre pourquoi nous nous sommes mises à éditer à notre tour. Les publications ont toujours accompagné des révolutions féministes, queers, et ont su relier les pratiques artistiques aux réflexions politiques. » p.12 de autoédition

Après la fin de sa version papier en 2025, avec un total de 11 numéros, Censored Magazine s’est transformée en plateforme digitale et de ressource. Son site internet prolonge l’univers visuel et éditorial de la revue : on y retrouve des articles de fond, des archives, la présentation des numéros, une boutique en ligne et une newsletter culturelle Très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Censored diffuse extraits, images et focus sur ses contributrices, affirmant sa dimension communautaire et visuelle. Censored incarne une nouvelle génération de médias indépendants qui mêlent art, culture et engagement social. Elle se positionne comme une alternative critique à la presse féminine traditionnelle, en proposant un regard collectif, inclusif et politique. Par son exigence esthétique et son engagement, la revue déploie une véritable forme d’activisme culturel, où le design, l’image et la parole deviennent des outils d’émancipation. Plus qu’un magazine, Censored est aujourd’hui un projet culturel et politique global, héritier des revues féministes historiques mais ancré dans les codes contemporains du numérique et du design. Elle incarne un espace où l’art devient une arme de réflexion, de résistance et de transformation sociale. Gaze et Censored représentent deux visages complémentaires du féminisme contemporain dans la presse indépendante.Toutes deux partagent la même ambition : réinventer le regard, déconstruire les stéréotypes et affirmer une presse féministe libre, créative et plurielle. Mais leurs voies divergent : Gaze s’adresse au cœur et à la pensée par le récit et le témoignage, tandis que Censored sollicite l’œil et la sensation par la force plastique et la radicalité visuelle. Ensemble, elles dessinent une cartographie du féminisme contemporain, entre l’intime et le manifeste, entre le journalisme et la création, entre le regard et l’image. Une autre différence marquante entre ces revues et celle de la seconde vague féministe réside dans leur maîtrise formelle et graphique. Bien que pensées collectivement, leur mise en page et leur direction artistique suivent aujourd’hui une ligne éditoriale claire et cohérente, reflet d’un véritable savoir-faire professionnel. Cela contraste avec les revues féministes des décennies précédentes, souvent conçues de manière plus spontanée et artisanale, à une époque où leurs créatrices ne disposaient pas toujours de formation en design ou en édition.

Que restera-t-il des idées féministes contemporaines ? Comment cultiver les dynamiques créatives qui l’accompagnent ? Censored est né d’un constat : la presse féministe manque cruellement, et les contenus qui déferlent sur les réseaux sociaux pour la documenter disparaissent. Le fond, la forme – notre responsabilité est grande, en tant que média, de faire émerger les voix nécessaires aux changements que nous voulons voir dans ce monde. À nous de repenser nos modèles pour que les idées que nous portons trouvent leur cohérence derrière les images et les mots : un fonctionnement éthique, de l’indépendance.

Depuis les années 1970, les revues féministes ont constitué des outils essentiels de diffusion, de réflexion et de mobilisation. Des publications militantes comme Le Torchon brûle ou Les Cahiers du Féminisme ou encore Sorcières, les femmes vivent et tant d’autres non citées cité dans ce mémoire, ont longtemps été des vecteurs de diffusion des idées féministes pour déconstruire les normes patriarcales dominantes. Leur esthétique, souvent brute et artisanale, traduisait une volonté de rupture : police de caractères manuelle, mise en page dense, impression en noir et blanc où l’urgence du message primait sur la forme. Ces revues affirmaient une écriture collective, directe et engagée, ancré dans les luttes ouvrières, sociales et anticapitalistes de l’époque.

À l’inverse, des revues contemporaines comme Gaze Magazine, Censored magazine et bien d’autres s’inscrivent dans un nouveau contexte culturel et médiatique. Leurs graphismes soignés, leurs choix esthétiques affirmés, la qualité de leur papier et leur mise en page épurée témoignent d’un rapport renouvelé à l’objet imprimé : la revue devient objet édité et de transmission, où la forme fait pleinement partie du discours. Les thèmes, souvent liés avec ceux de la seconde vague féministe, tendent aussi à s’ouvrir également : ces publications explorent les identités plurielles, les corps, les sexualités, l’écologie, ou encore les héritages postcoloniaux. Elles incarnent un féminisme plus intersectionnel, inclusif et introspectif, souvent en dialogue avec les cultures visuelles et numériques contemporaines. Malgré ces évolutions, un fil rouge persiste : la volonté de redéfinir la production et la circulation du savoir, de remettre en cause les hiérarchies éditoriales, et de donner voix à celles et ceux que l’histoire a marginalisés. Toutes ces revues partagent une même ambition : faire du support imprimé un espace de liberté et celle d’une prise de parole collective, qui transforme à la fois les codes graphiques, les langages et les imaginaires. Ainsi, des premiers journaux militants des années 1970 aux revues indépendantes actuelles, l’édition féministe française s’est métamorphosée graphiquement mais garde l’essentiel : celle d’une pratique éditoriale libre, critique et solidaire, où se croisent la pensée, la création et l’action. Dans un contexte écologique et médiatique en pleine mutation, ces publications continuent de prouver que le papier, loin d’être obsolète, reste un territoire vivant de résistance et de transmission.

Des revues imprimées comme Gaze Magazine ou Censored cohabitent désormais avec des comptes militants et des publications en ligne, dessinant un nouvel écosystème féministe où le numérique devient un espace de création, d’éducation et de résistance. Comme par exemple Féminisme en Revues, qui fait un travail d’archivage donnant à numériser et sauvegarder les anciennes revues féministes, permettant de se nourrir les uns au autres, replacer l’histoire, faisant le lien avec un grand nombre d’objets éditoriaux féministes et expérimentaux. Les réseaux sociaux, loin d’effacer le papier, en deviennent le prolongement : une nouvelle forme de sororité connectée, où la parole des femmes continue de circuler, de s’affirmer et de se transformer. Comment les féminismes d’aujourd’hui peuvent-elles continuer à faire du numérique un lieu de pensée, de mémoire et de création, sans perdre la profondeur politique et collective qui faisait la force des revues imprimées ?

Phallocratique La phallocratie désigne la domination sociale, culturelle et symbolique exercée par des hommes, sur les femmes. Par extension, le terme renvoie à une organisation sociale patriarcale et misogyne où le pouvoir est détenu par des hommes, y compris lorsqu’ils appartiennent à la même famille.

Natalia Passaquin, Fanny Myon. « Voix Off: imprimerie de femmes. ». Collection: Collectif Cahier des Typotes, 2022 et 2023

Clarence Edgard-Rosa. « Gaze Magazine. ». Paris 2020

Apolline et Clémentine Labrosse. « Censored Magazine. ». 2018

Elise Goutagny. « Promenade bibliographique dans les critiques féministes du design. ». École supérieure d’art et design Saint-Étienne; Cité du design; Fabelio. Le Discours critique en art & en design : Pratiques et enjeux contemporains, pp.190–197, 2022.

Nina Paim, Claudia Mareis. « Design Struggles Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives. ». VALIZ, 01 janvier 2021

Julia Pietri. « Antoinette Fouque, une pionnière de la libération des femmes. ». Collection: Biographie. Éditions des Femmes-Antoinette Fouque. Mars 2024

Vanina Pinter. Graphisme et féminisme. Chapitre 1: DISPAR(ÊTRE) – LE PLOMB DE LA TRANSPARENCE, 2018. info. https://