DNSEP Design

DNSEP Design

Ce mémoire est une expédition à la découverte des cartes sensibles. J’y interroge la cartographie classique, souvent instrument de pouvoir, pour explorer des formes qui, tout en s’appuyant sur certaines règles de la sémiologie graphique, traduisent des expériences, des émotions et des récits personnels. Au fil du voyage, j’élargis cette notion vers la cartographie radicale, qui questionne les rapports de domination et les violences systémiques de notre société.

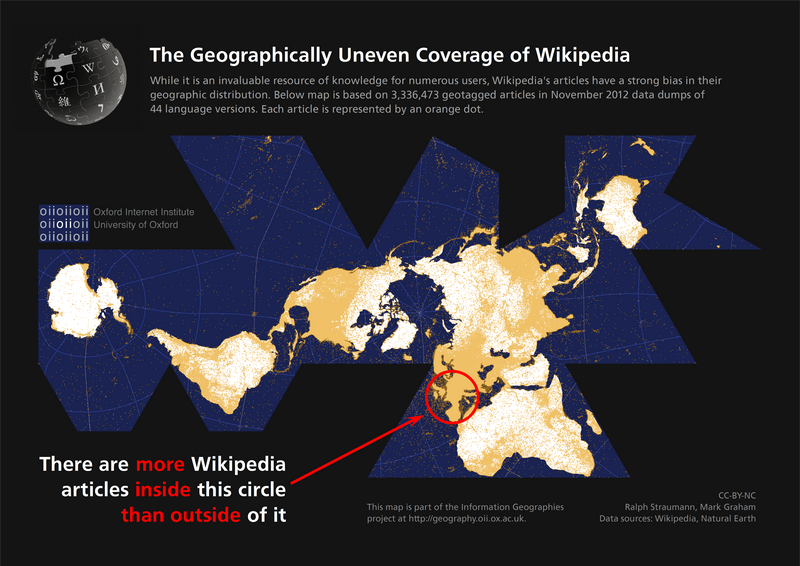

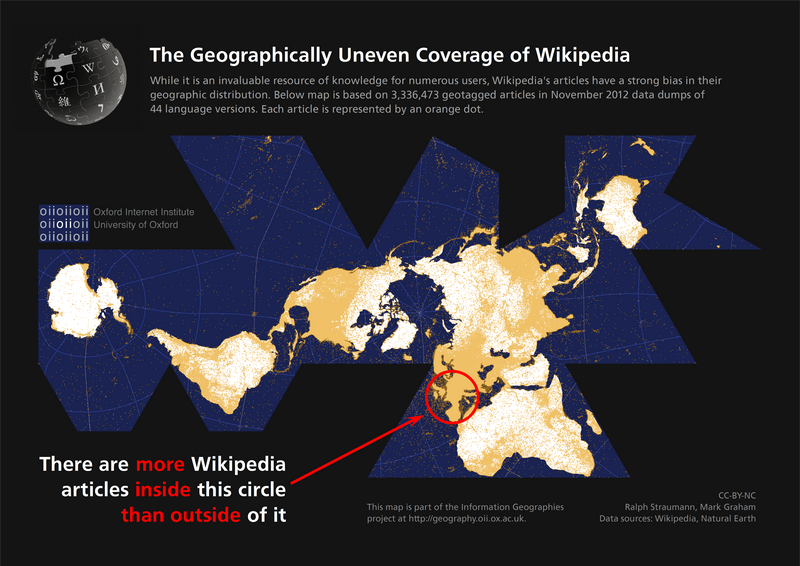

La cartographie, cet art de transformer les reliefs et les volumes en surfaces planes, est un sujet que je m’apprête à explorer. Je me tiens à la frontière entre science et imagination, prête à embarquer dans un voyage à la découverte des cartes. Nous en avons besoin pour appréhender le monde, le déchiffrer, l’explorer… Aujourd’hui, concevoir un quotidien dépourvu de ces objets graphiques semble inimaginable. Nous les percevons comme des outils d’une exactitude incontestable. Si l’outil Maps de mon téléphone m’indique que le restaurant où je dois me rendre se trouve à un endroit précis, je ne songerais même pas à en douter. Ces représentations de la Terre, perçues comme des miroirs fidèles, érigées en science des lignes et des frontières, révèlent un langage bien plus complexe : celui du pouvoir.

Au fil de mes recherches, je devine les intentions dissimulées, celles qui organisent et fragmentent le monde. Chaque limite, chaque omission, participe à un discours géopolitique, un récit social construisant les priorités des États, des institutions ou des puissances économiques. La carte, en apparence neutre, se dévoile comme un instrument de contrôle, un outil qui module nos perceptions.

Face à cela, se dresse la cartographie sensible, une pratique cartographique anticonformiste qui se plaît à mettre du désordre dans les représentations normées du monde. Elle présente des richesses esthétiques et des formes très diverses. Les cartes sont souvent colorées, saturées, tordues, imparfaites, bariolées… remettant en cause la simplicité souvent attendue lorsque l’on pense cartographie sans pour autant abandonner toute logique de sémiologie graphique. Ainsi, les designers s’emparent des cartes, les détournent, les fragmentent et par ce biais, iels leur insufflent une âme politique, sociale. En cassant les codes, iels dénoncent des injustices, exposent des expériences individuelles, à travers des pratiques qui placent le sensible au centre de la compréhension du monde et de ses représentations. Je monte dans mon navire, prête à visiter des cartes qui ne tracent pas des frontières, mais des émotions.

Avant de m’aventurer dans le vaste territoire de la cartographie sensible, il me fallait d’abord préparer mon expédition. Tel un explorateur consultant ses instruments avant de partir en mer, j’ai choisi de me plonger dans les fondations solides de la cartographie classique. Elle désigne les pratiques établies de représentation géographique, celles que l’on rencontre le plus régulièrement. Elle repose sur la précision géométrique, une représentation fidèle des territoires, des conventions graphiques standardisées ainsi qu’une esthétique rigoureusement travaillée.

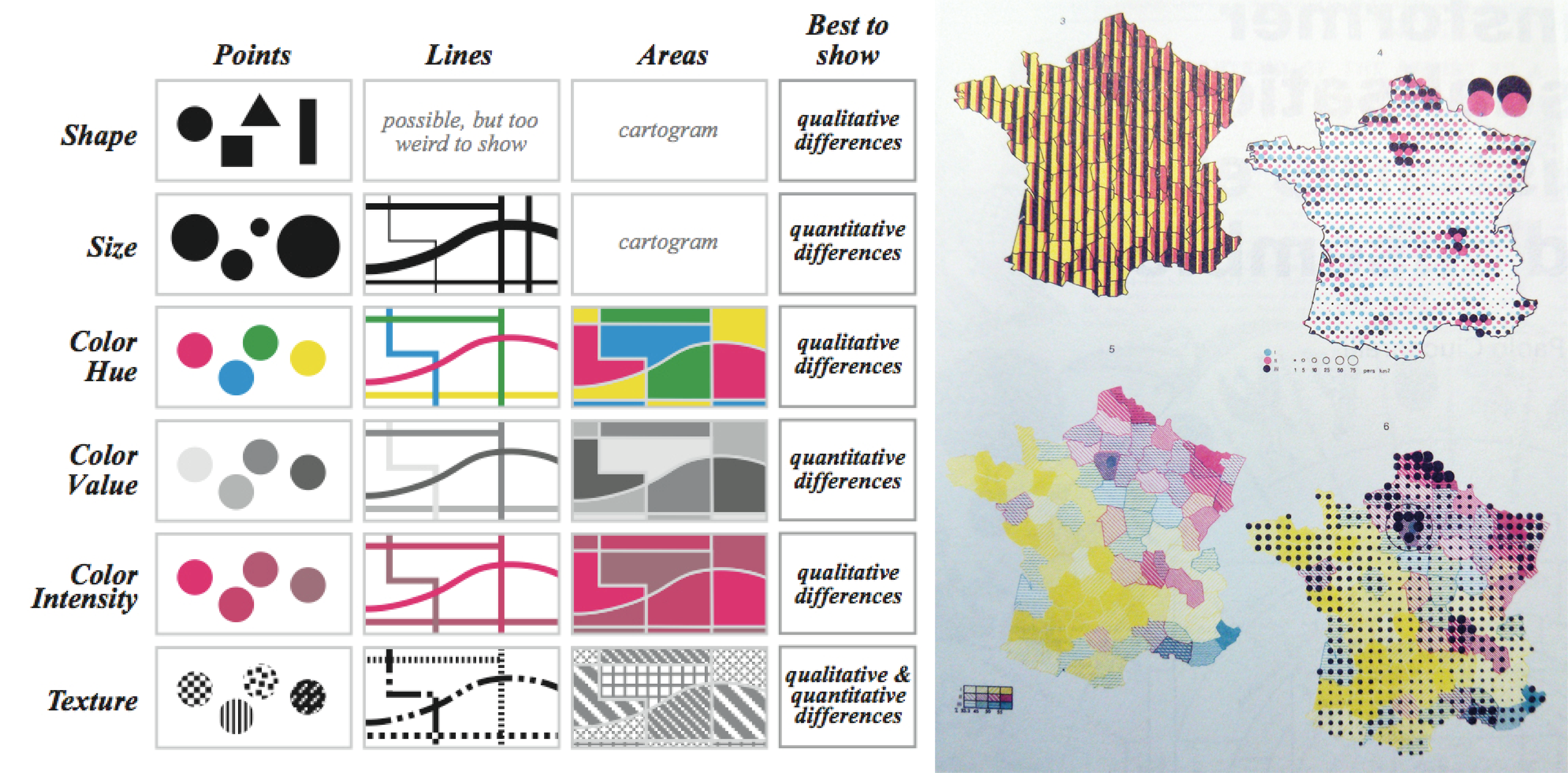

À chaque grand voyage, son prélude : le mien commence par la découverte de Jacques Bertin. Il est cartographe et sémiologue, il a consacré sa vie à décrypter le langage des cartes. Son œuvre majeure, Sémiologie graphique, publiée en 1967, demeure un phare pour quiconque cherche à naviguer dans l’océan des représentations visuelles. Dans ces pages, Bertin a dressé une grammaire universelle pour traduire les espaces et les données. Il définit la sémiologie graphique comme « l’ensemble des règles d’un système graphique de signes pour la transmission d’une information ». Sa vision est devenue la doxa cartographique et a modelé la pratique de générations de cartographes depuis les années 1970.

Il explique l’intérêt de chaque élément graphique sur une carte. La position est le point de repère fondamental. Elle détermine l’emplacement d’un élément sur l’espace graphique, organisant ainsi la lecture et l’orientation de la carte. Les différentes échelles des éléments représentés imposent une hiérarchie visuelle : un élément plus grand attire immédiatement l’attention et signale son importance relative. La forme, quant à elle, dessine des catégories distinctes en utilisant des symboles tels que des cercles, des carrés ou des triangles qui figurent des données de repères à l’utilisateur·ice. La valeur, avec son jeu subtil de clair et d’obscur, permet de signaler les intensités et les densités, offrant une perception nuancée des données. La couleur distingue et articule les ensembles. Chaque teinte peut marquer une catégorie, une émotion ou une signification particulière. L’orientation intervient pour basculer les symboles dans des directions variées. Elle suggère un mouvement ou un flux, donnant vie à l’espace représenté. Enfin, la texture, par ses motifs répétés, ajoute un vocabulaire nécessaire à la compréhension des cartes.

La sémiologie graphique repose sur des règles fondamentales qui structurent la création de cartes efficaces, en insistant sur leur rôle en tant qu’outil de communication. Une carte établit un dialogue entre sa·on concepteur·ice et sa·on récepteur·ice, qu’il s’agisse d’un décideur ou d’un utilisateur. La réussite d’une carte se mesure à sa capacité à transmettre un message clair et pertinent grâce à une représentation graphique bien pensée. Pour atteindre cet objectif, trois principes essentiels doivent guider la conception. Le premier, simplifier, consiste à éliminer la complexité inutile en regroupant les données, en épurant les symboles, et en supprimant les éléments perturbateurs. Cette approche vise à clarifier les informations. Le second principe, hiérarchiser, met l’accent sur l’organisation des contenus afin de mettre en évidence les informations principales tout en offrant des points de repères qui facilitent la compréhension globale. Enfin, le principe de normaliser garantit une cohérence visuelle et conceptuelle en harmonisant les éléments graphiques. Cela inclut l’uniformité des polices de caractères, la disposition régulière des titres et légendes, et l’utilisation de formes et d’échelles standardisées. En combinant ces trois axes, la sémiologie graphique permettrait de rendre les cartes efficaces, capables de transmettre des données très complexes de manière claire et accessible. Ces principes restent d’une pertinence majeure, non seulement dans la cartographie classique, mais aussi dans les approches modernes de visualisation des données.

Aujourd’hui, les cartes que nous consultons au quotidien portent presque toutes l’empreinte de Google Maps, un outil qui a profondément révolutionné la cartographie contemporaine. Cette aventure débute en octobre 2004, lorsque Google acquiert la start-up australienne Where 2 Technologies. À l’origine de cette initiative, on trouve notamment Lars Rasmussen, un informaticien danois, dont les idées vont poser les fondations d’une nouvelle manière d’explorer et de représenter le monde. En reprenant les principes fondamentaux de la sémiologie graphique formulée par Jacques Bertin – la simplification, la hiérarchisation, et la normalisation – Google Maps pousse l’héritage un cran plus loin en y intégrant l’interaction. Zoomer sur une carte, se déplacer à l’intérieur et cliquer sur un élément pour avoir plus d’information est à présent possible, changeant les enjeux de légendes et de formes. Plus tard, la fonctionnalité de passer en mode « view » pour pouvoir se déplacer dans les rue comme si on y était change aussi le rapport à une cartographie de plus en plus proche de la réalité visuelle. Depuis deux décennies, Google Maps s’est imposé comme une référence incontournable pour toutes les cartes interactives qui ont suivi. Waze, Autoconnect GPS, les applications de la SNCF… tous se déploient dans le sillage de cette innovation, comme pris dans un immense effet papillon numérique.

M’initier à cette sémiologie graphique et comprendre comment elle a pu donner ses codes à la cartographie que j’utilise au quotidien, était comme recevoir une boussole avant de m’égarer dans des contrées bien plus inconnues, plus intuitive et sensible.

Il est un aspect fondamental de la cartographie sur lequel il vaut la peine de s’arrêter : la simplification, véritable clé de voûte pour rendre une carte fonctionnelle et intelligible. Lorsque l’on évoque la cartographie classique, on imagine souvent une représentation rigoureusement exacte d’un espace. Ce mythe d’une objectivité parfaite se perpétue encore aujourd’hui, notamment avec Google Maps, qui s’appuient largement sur des vues satellitaires, comparables à de gigantesques appareils photographiques dans le ciel.

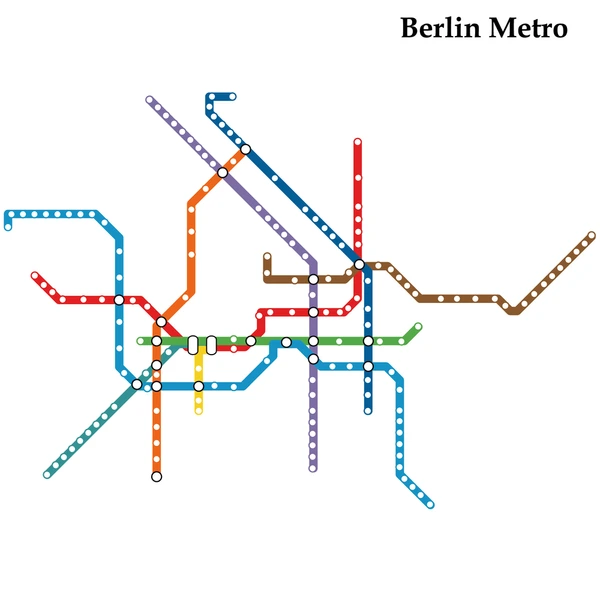

Cependant, une carte fidèlement réaliste n’est pas toujours synonyme d’efficacité. Prenons un exemple concret : les plans de métro Plan du metro de Berlin. Pour un usager du métro, l’objectif principal est la rapidité et la clarté. Les réseaux de transport sont souvent d’une grande complexité, avec des lignes sinueuses et des intersections multiples, qui, représentées sans modification graphique, peuvent rendre la navigation confuse. C’est ici que la simplification joue un rôle crucial. Les plans de métro ne sont pas une transcription fidèle des tracés réels car ils adoptent des lignes droites et des angles standardisés. Cette forme épurée met en avant les informations essentielles : les noms des stations, les croisements des lignes, et les connexions importantes. Grâce à cette abstraction, l’usager·e comprend plus rapidement le réseau et peut facilement planifier son trajet, transformant ainsi son expérience de navigation.

Plan du metro de Berlin. Pour un usager du métro, l’objectif principal est la rapidité et la clarté. Les réseaux de transport sont souvent d’une grande complexité, avec des lignes sinueuses et des intersections multiples, qui, représentées sans modification graphique, peuvent rendre la navigation confuse. C’est ici que la simplification joue un rôle crucial. Les plans de métro ne sont pas une transcription fidèle des tracés réels car ils adoptent des lignes droites et des angles standardisés. Cette forme épurée met en avant les informations essentielles : les noms des stations, les croisements des lignes, et les connexions importantes. Grâce à cette abstraction, l’usager·e comprend plus rapidement le réseau et peut facilement planifier son trajet, transformant ainsi son expérience de navigation.

Cela illustre une vérité fondamentale : une bonne carte n’est pas nécessairement une carte qui ressemble au réel. La cartographie, dans son essence, n’est pas une science exacte, mais un art d’interprétation et de choix. Chaque cartographe doit consciemment simplifier la réalité pour en extraire les informations utiles. Croire qu’une carte est une représentation neutre et absolue du monde est une illusion. Et pourtant, la codification rend les cartes fonctionnelles. Cela dit, soyons bien conscients que les cartes sont des instruments puissants de manipulation, capables de refléter ou de distordre des visions du monde. Par exemple, chaque pays tend à représenter la carte du monde de manière à se placer au centre, accentuant l’importance symbolique de son territoire Carte du monde australienne. L’Australie, dans un geste audacieux, va même jusqu’à inverser l’orientation traditionnelle des cartes, plaçant le sud en haut et le nord en bas, pour donner l’impression que le reste du monde gravite autour de son continent. Ces choix graphiques ne sont jamais anodins : ils influencent notre perception de l’espace et des relations de pouvoir. En somme, la cartographie n’est pas une fenêtre neutre sur le monde, mais un langage visuel complexe qui reflète des choix, des priorités et parfois des idéologies. La simplification, loin de trahir la réalité, est ce qui rend une carte lisible et utile, tout en soulignant la nécessité de la regarder avec un esprit critique.

Carte du monde australienne. L’Australie, dans un geste audacieux, va même jusqu’à inverser l’orientation traditionnelle des cartes, plaçant le sud en haut et le nord en bas, pour donner l’impression que le reste du monde gravite autour de son continent. Ces choix graphiques ne sont jamais anodins : ils influencent notre perception de l’espace et des relations de pouvoir. En somme, la cartographie n’est pas une fenêtre neutre sur le monde, mais un langage visuel complexe qui reflète des choix, des priorités et parfois des idéologies. La simplification, loin de trahir la réalité, est ce qui rend une carte lisible et utile, tout en soulignant la nécessité de la regarder avec un esprit critique.

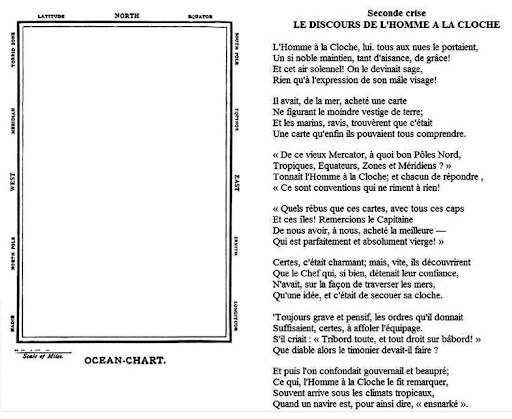

Lewis Carroll explore la cartographie dans plusieurs de ses œuvres, mais c’est dans Sylvie and Bruno Concluded qu’il fait une remarque célèbre sur une carte à l’échelle 1:1. Ce passage, teinté d’humour et d’absurde, raconte comment un peuple ambitieux a créé une carte qui reproduisait chaque détail de leur territoire avec une précision parfaite, une carte à taille réelle. Mais, confronté·es à l’impraticabilité de cet outil (il bloquait la lumière du soleil et était inutile à manipuler), ils l’abandonnèrent. Il en est de même des marins qui partent à La chasse au Snark1 avec pour seule carte : une immense feuille blanche Carte vierge de La chasse au snark. Pour eux, elle est la meilleure des cartes qui soit pour attraper une créature mystérieuse et insaisissable. Lewis Carroll pointe ici un paradoxe : une carte blanche, totalement dépourvue de repères, est-elle inutile ou universelle ? Tout dépend de la perspective. Cette carte blanche peut être interprétée comme une critique ludique des ambitions cartographiques de son époque, où le désir de précision pouvait parfois obscurcir le but pratique d’une carte : guider et éclairer. Carroll propose que l’efficacité ne réside pas dans l’exactitude exhaustive, mais dans la capacité d’une carte à nourrir l’imagination. En juxtaposant ces deux approches, la carte 1:1 de Sylvie and Bruno et la carte blanche de La Chasse au Snark, Carroll expose les limites de l’objectivité cartographique. Une carte qui prétend représenter tout ne représente en réalité rien, car elle échoue à synthétiser et à transmettre des informations pertinentes. À l’inverse, une carte vide invite l’interprétation, le voyage intérieur, elle est la carte de tous les possibles où chaque individu peut y inscrire son cheminement. Ces réflexions ouvrent la voie à une glorification des cartes subjectives et originales, celles qui osent rompre avec la neutralité.

Carte vierge de La chasse au snark. Pour eux, elle est la meilleure des cartes qui soit pour attraper une créature mystérieuse et insaisissable. Lewis Carroll pointe ici un paradoxe : une carte blanche, totalement dépourvue de repères, est-elle inutile ou universelle ? Tout dépend de la perspective. Cette carte blanche peut être interprétée comme une critique ludique des ambitions cartographiques de son époque, où le désir de précision pouvait parfois obscurcir le but pratique d’une carte : guider et éclairer. Carroll propose que l’efficacité ne réside pas dans l’exactitude exhaustive, mais dans la capacité d’une carte à nourrir l’imagination. En juxtaposant ces deux approches, la carte 1:1 de Sylvie and Bruno et la carte blanche de La Chasse au Snark, Carroll expose les limites de l’objectivité cartographique. Une carte qui prétend représenter tout ne représente en réalité rien, car elle échoue à synthétiser et à transmettre des informations pertinentes. À l’inverse, une carte vide invite l’interprétation, le voyage intérieur, elle est la carte de tous les possibles où chaque individu peut y inscrire son cheminement. Ces réflexions ouvrent la voie à une glorification des cartes subjectives et originales, celles qui osent rompre avec la neutralité.

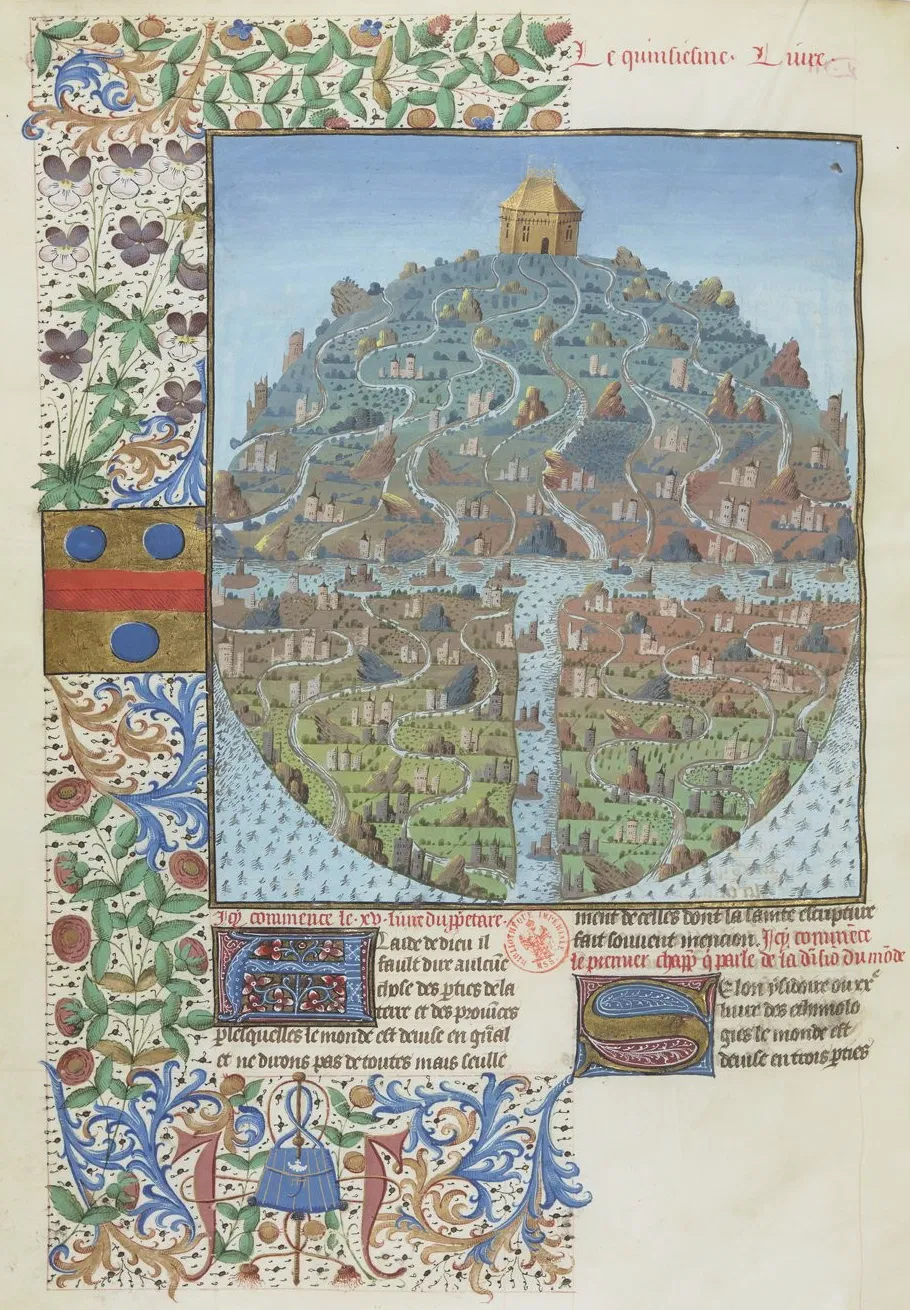

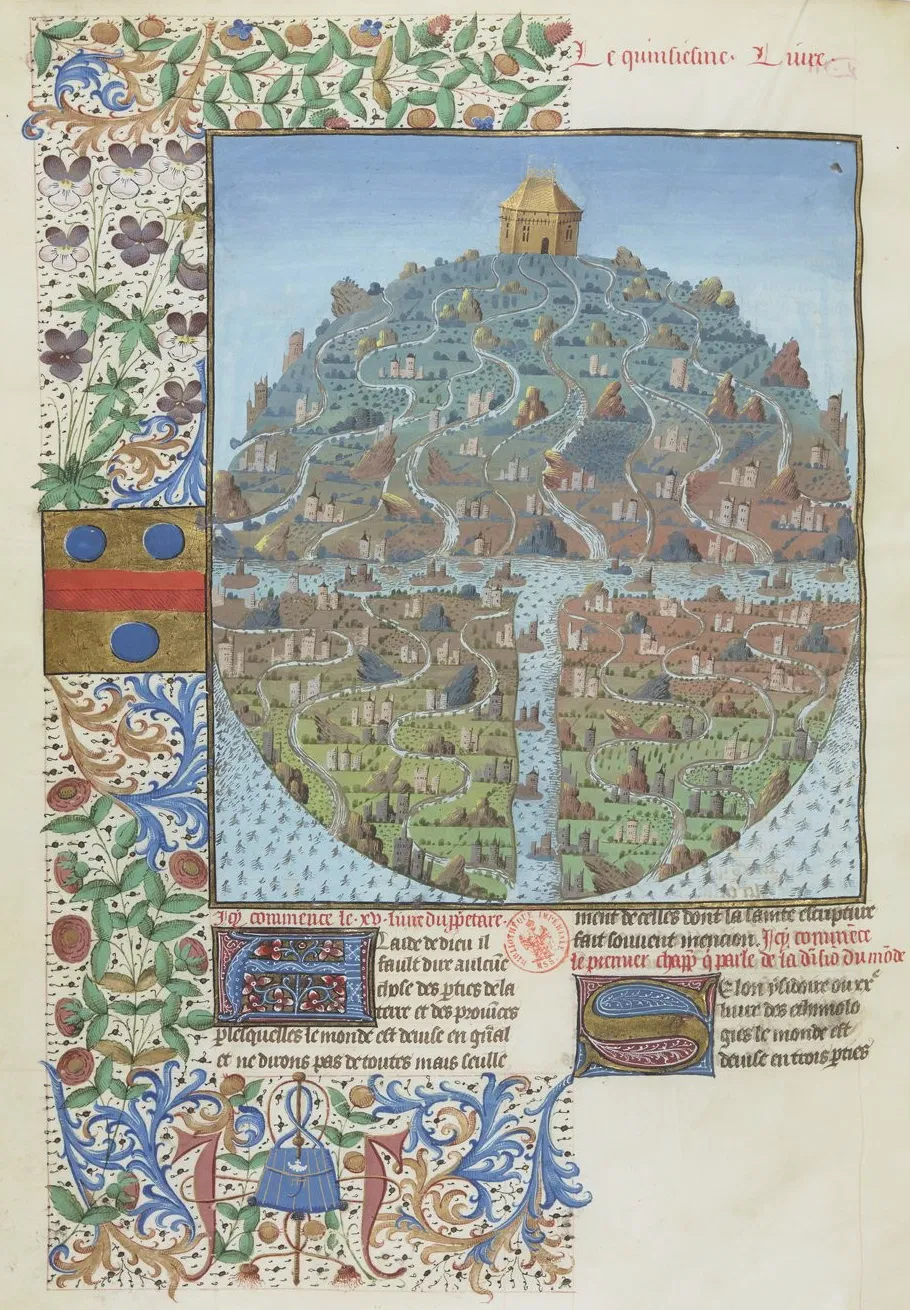

Il est temps pour moi de prendre le large. J’ai décidé de commencer par explorer des cartes anciennes qui nous ouvrent les portes d’un univers fascinant, d’une grande créativité. Avant que les outils modernes, comme les relevés topographiques précis ou les vues satellites, ne permettent une représentation « juste » des territoires, les cartographes disposaient d’une liberté presque infinie pour représenter le monde. Par l’impossibilité de pouvoir faire mieux, il s’agissait plus d’imaginer que de tenter de retracer la réalité.

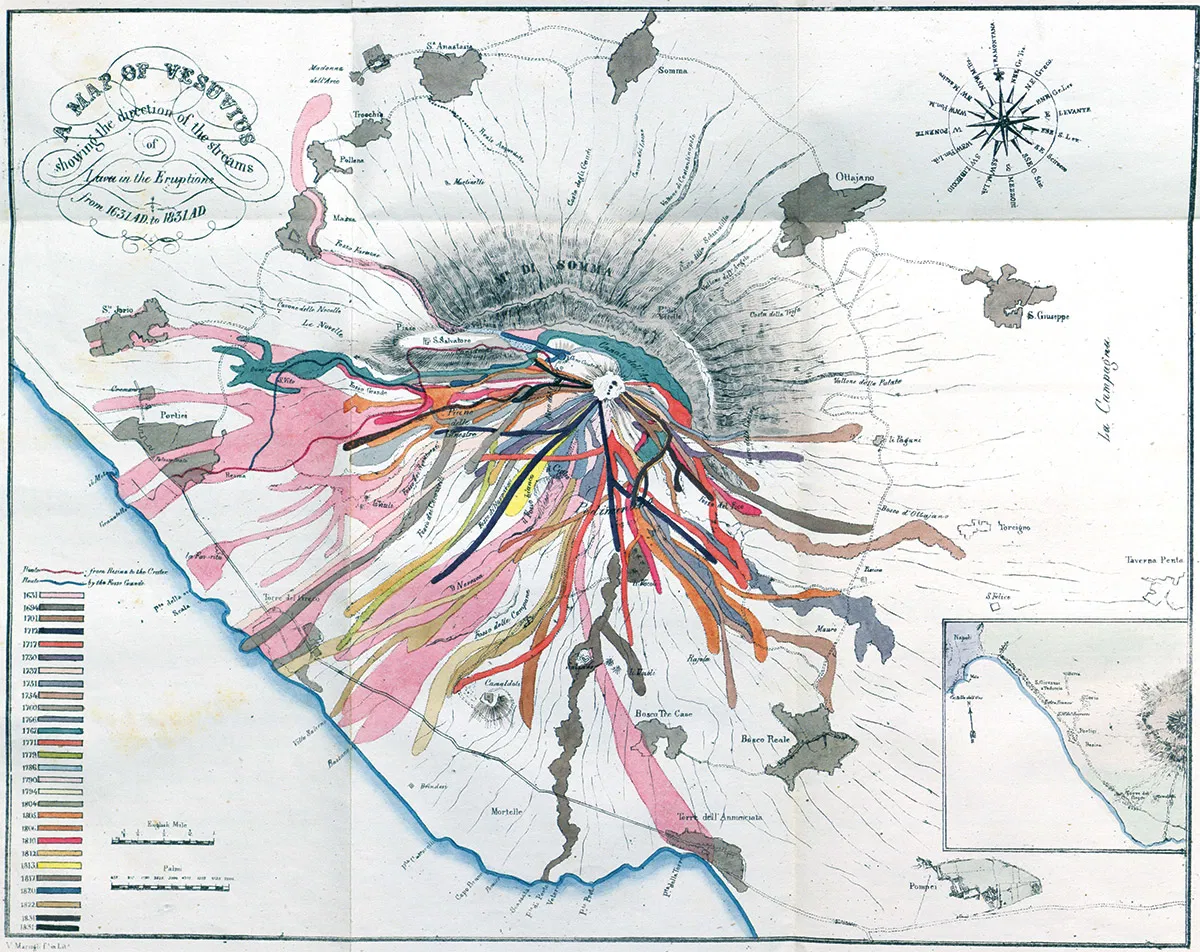

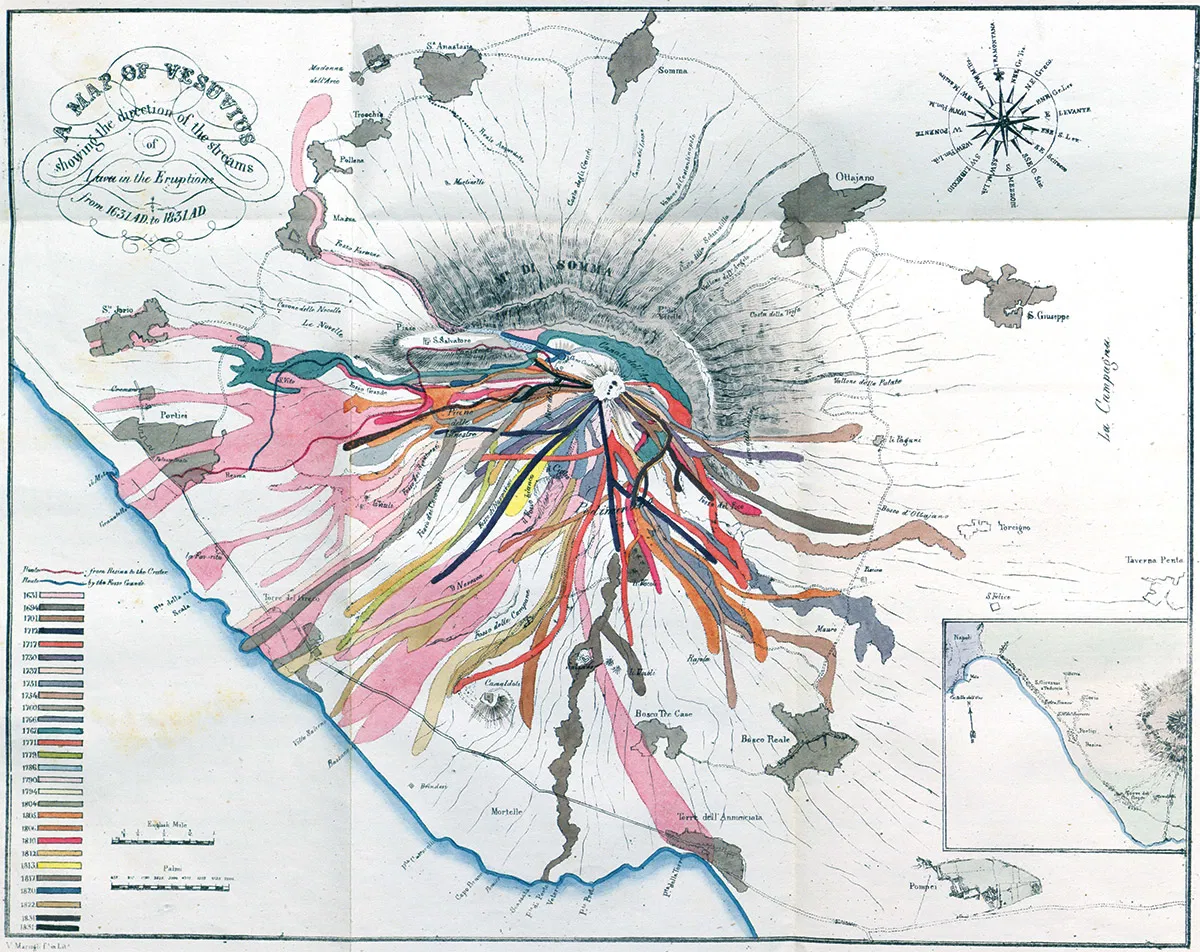

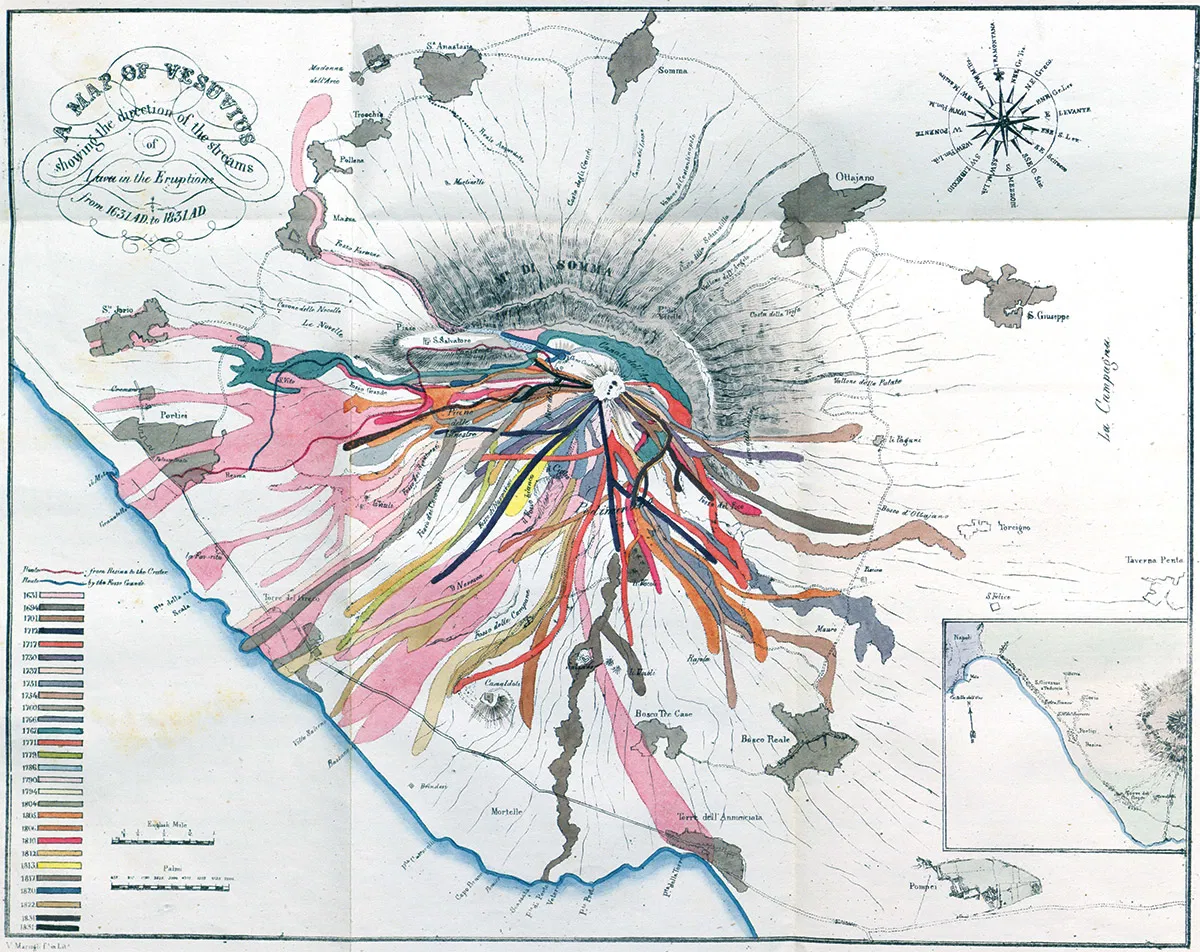

Je vais commencer mon voyage par la carte du Vésuve réalisée par John Auldjo au XIXe siècle.  Carte du Vésuve par John Auldjo (voir annexes) Ce document, empreint de science et d’art, capture l’histoire du célèbre volcan italien. À travers ses courbes et ses couleurs, la carte montre à la fois la géographie physique du Vésuve et le caractère dramatique de ce paysage volcanique majestueusement effrayant. Le Vésuve, actif depuis les temps préhistoriques, dès son éruption dévastatrice de 79 après J.-C., est devenu une icône culturelle. Ce cataclysme, qui ensevelit les villes de Pompéi et Herculanum, a marqué les esprits et inspiré l’art et la littérature. La carte d’Auldjo, quant à elle, s’inscrit dans cet héritage, tout en introduisant une vision scientifique propre à son époque. Issue de son ouvrage Sketches of Vesuvius, cette carte constitue une tentative remarquable de reconstituer l’histoire du volcan. Réalisée en 1831, elle illustre les coulées de lave majeures sur deux siècles, de 1631 à 1831, tout en intégrant des éléments comme les sentiers pédestres, les points de repères et les villes environnantes, y compris Pompéi. Le travail d’Auldjo reflète un équilibre fascinant entre observation directe et interprétation artistique, car, en l’absence des outils modernes, il s’est appuyé sur ses explorations personnelles et son sens inné de la représentation graphique. Les tracés inexacts semblent être dessinés comme un seul coup de pinceau et font apparaître des dessins abstraits ou une sorte de méduse.

Carte du Vésuve par John Auldjo (voir annexes) Ce document, empreint de science et d’art, capture l’histoire du célèbre volcan italien. À travers ses courbes et ses couleurs, la carte montre à la fois la géographie physique du Vésuve et le caractère dramatique de ce paysage volcanique majestueusement effrayant. Le Vésuve, actif depuis les temps préhistoriques, dès son éruption dévastatrice de 79 après J.-C., est devenu une icône culturelle. Ce cataclysme, qui ensevelit les villes de Pompéi et Herculanum, a marqué les esprits et inspiré l’art et la littérature. La carte d’Auldjo, quant à elle, s’inscrit dans cet héritage, tout en introduisant une vision scientifique propre à son époque. Issue de son ouvrage Sketches of Vesuvius, cette carte constitue une tentative remarquable de reconstituer l’histoire du volcan. Réalisée en 1831, elle illustre les coulées de lave majeures sur deux siècles, de 1631 à 1831, tout en intégrant des éléments comme les sentiers pédestres, les points de repères et les villes environnantes, y compris Pompéi. Le travail d’Auldjo reflète un équilibre fascinant entre observation directe et interprétation artistique, car, en l’absence des outils modernes, il s’est appuyé sur ses explorations personnelles et son sens inné de la représentation graphique. Les tracés inexacts semblent être dessinés comme un seul coup de pinceau et font apparaître des dessins abstraits ou une sorte de méduse.

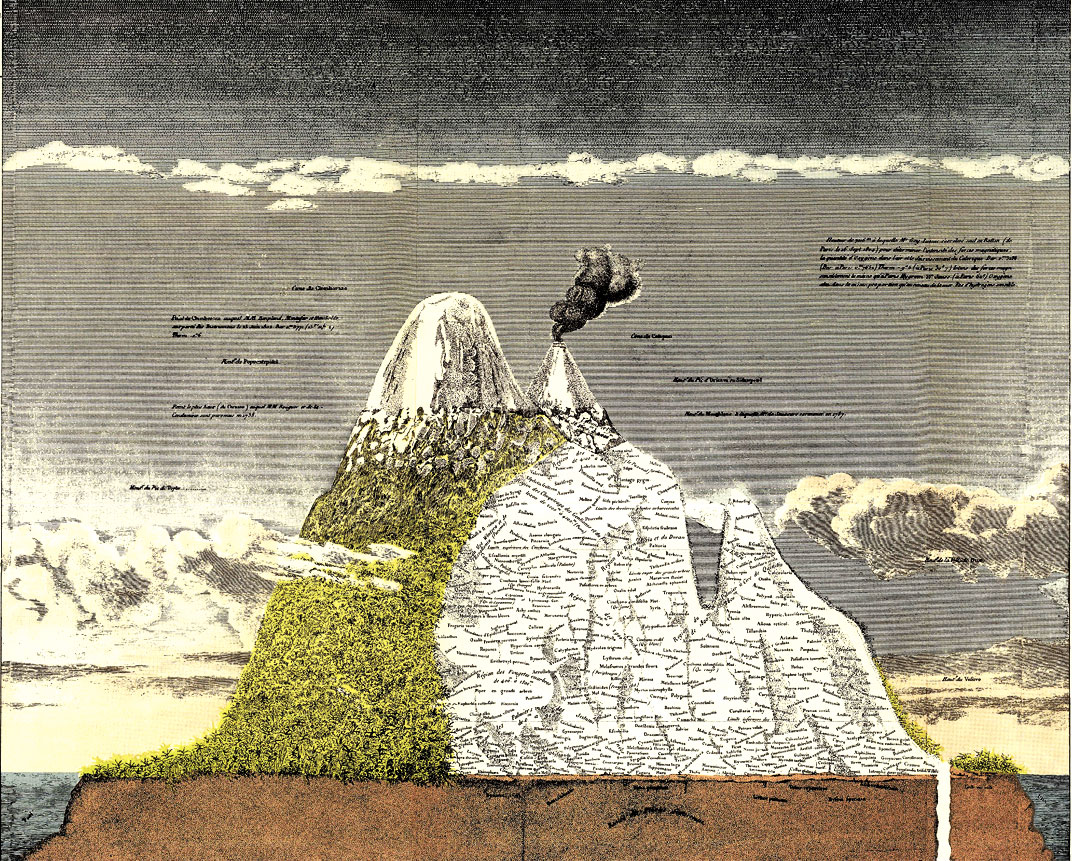

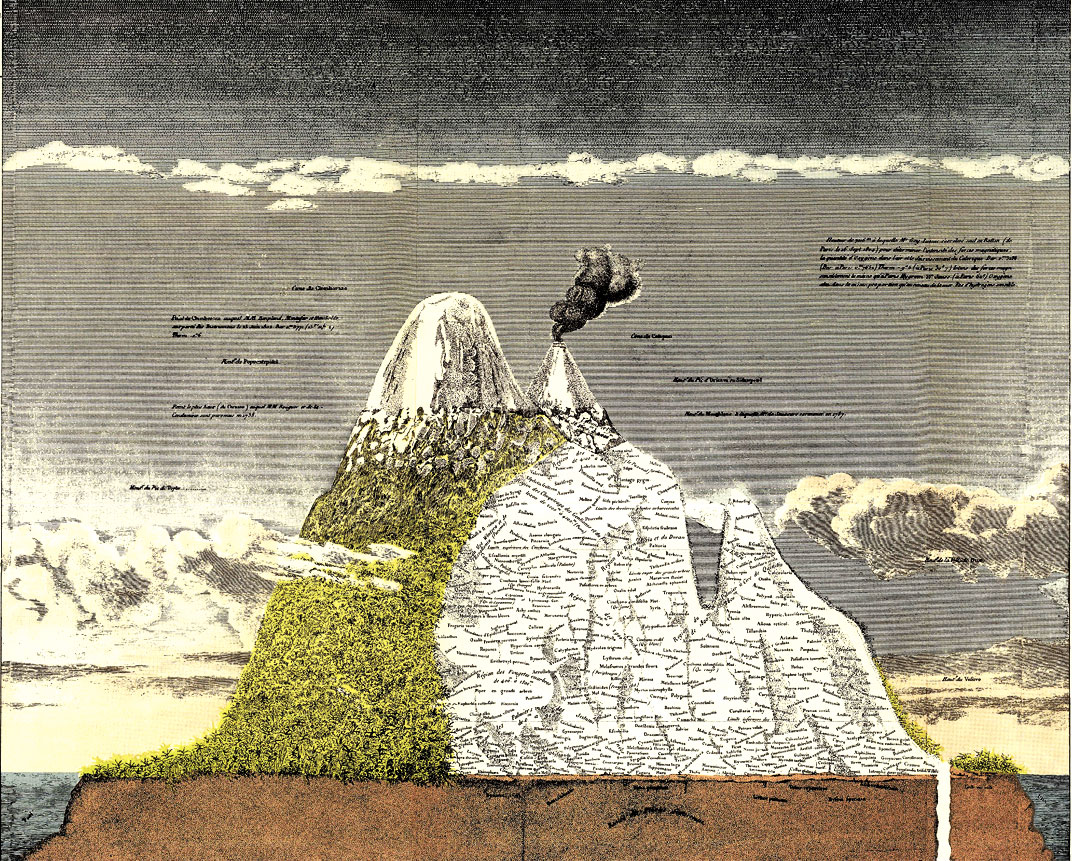

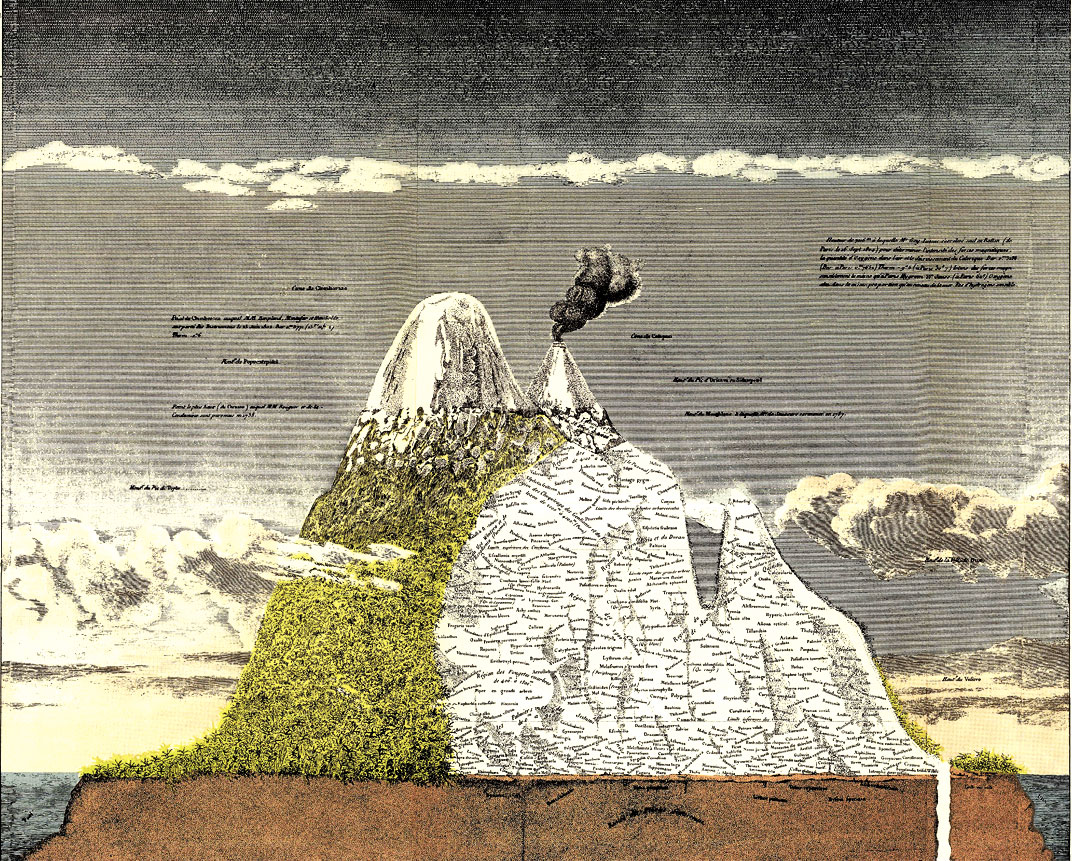

Je retourne au port puisqu’un autre exemple remarquable se trouve sur l’île voisine. La carte d’Alexander von Humboldt, Géographie des plantes des pays tropicaux : étude des Andes (1807) Géographie des plantes des pays tropicaux : étude des Andes par Alexander von Humboldt (voir annexes). Dans cette œuvre le cartographe propose une coupe des Andes, où il superpose les zones climatiques, les altitudes et les espèces végétales. Ce format hybride, qui mêle cartographie, botanique et visualisation scientifique, témoigne de sa volonté d’exprimer les interconnexions complexes entre l’environnement physique et biologique. La représentation très illustrative de ce lieu est étonnante pour nous, humain·es vivant en 2025, puisque nous ne sommes pas habitué·es à voir du dessin scientifique qui montre à quoi peut ressembler visuellement l’espace plus que son exactitude géographique. Je reprends mon navire, encouragée par l’idée de trouver une carte encore plus ancienne.

Géographie des plantes des pays tropicaux : étude des Andes par Alexander von Humboldt (voir annexes). Dans cette œuvre le cartographe propose une coupe des Andes, où il superpose les zones climatiques, les altitudes et les espèces végétales. Ce format hybride, qui mêle cartographie, botanique et visualisation scientifique, témoigne de sa volonté d’exprimer les interconnexions complexes entre l’environnement physique et biologique. La représentation très illustrative de ce lieu est étonnante pour nous, humain·es vivant en 2025, puisque nous ne sommes pas habitué·es à voir du dessin scientifique qui montre à quoi peut ressembler visuellement l’espace plus que son exactitude géographique. Je reprends mon navire, encouragée par l’idée de trouver une carte encore plus ancienne.

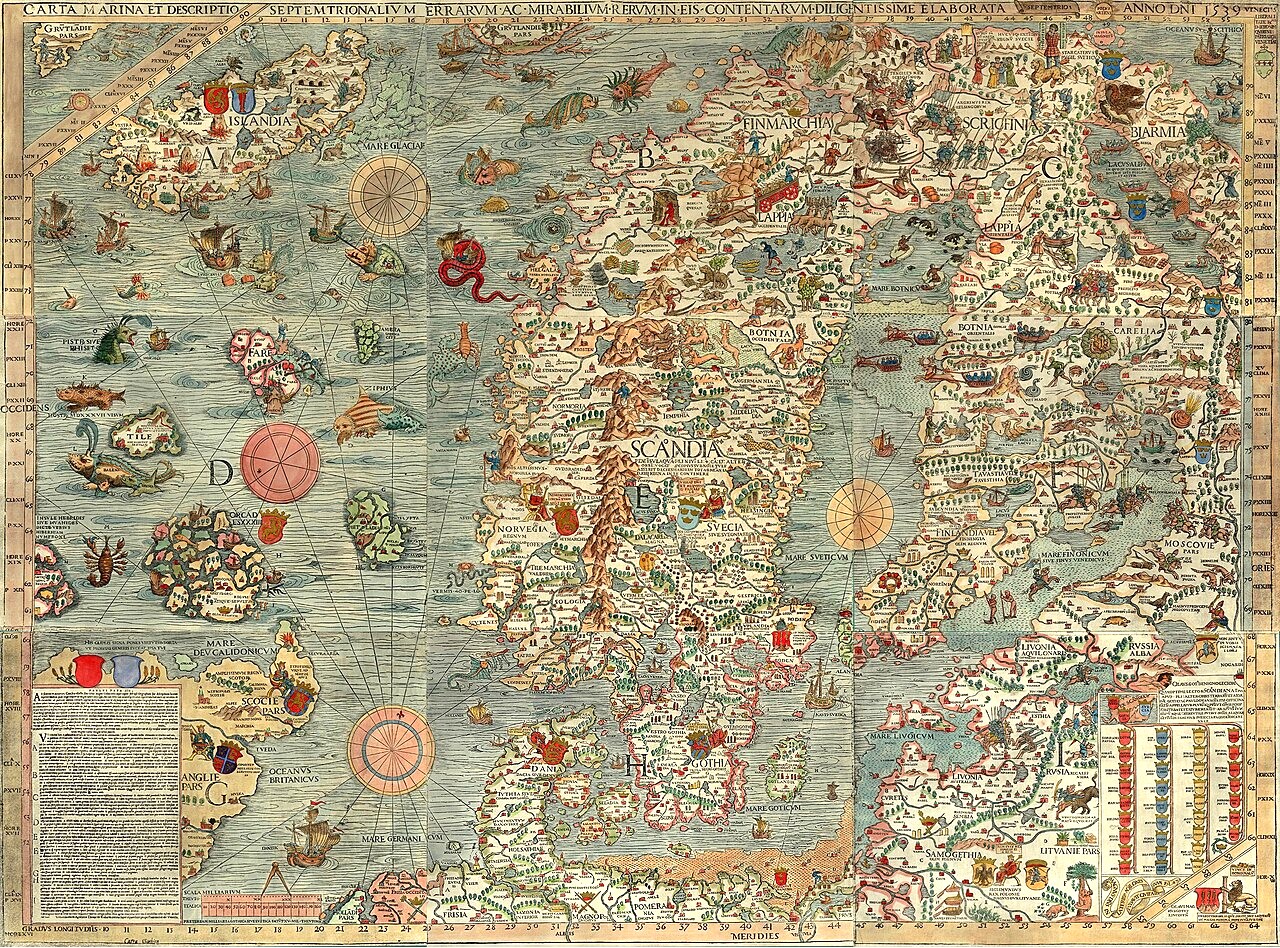

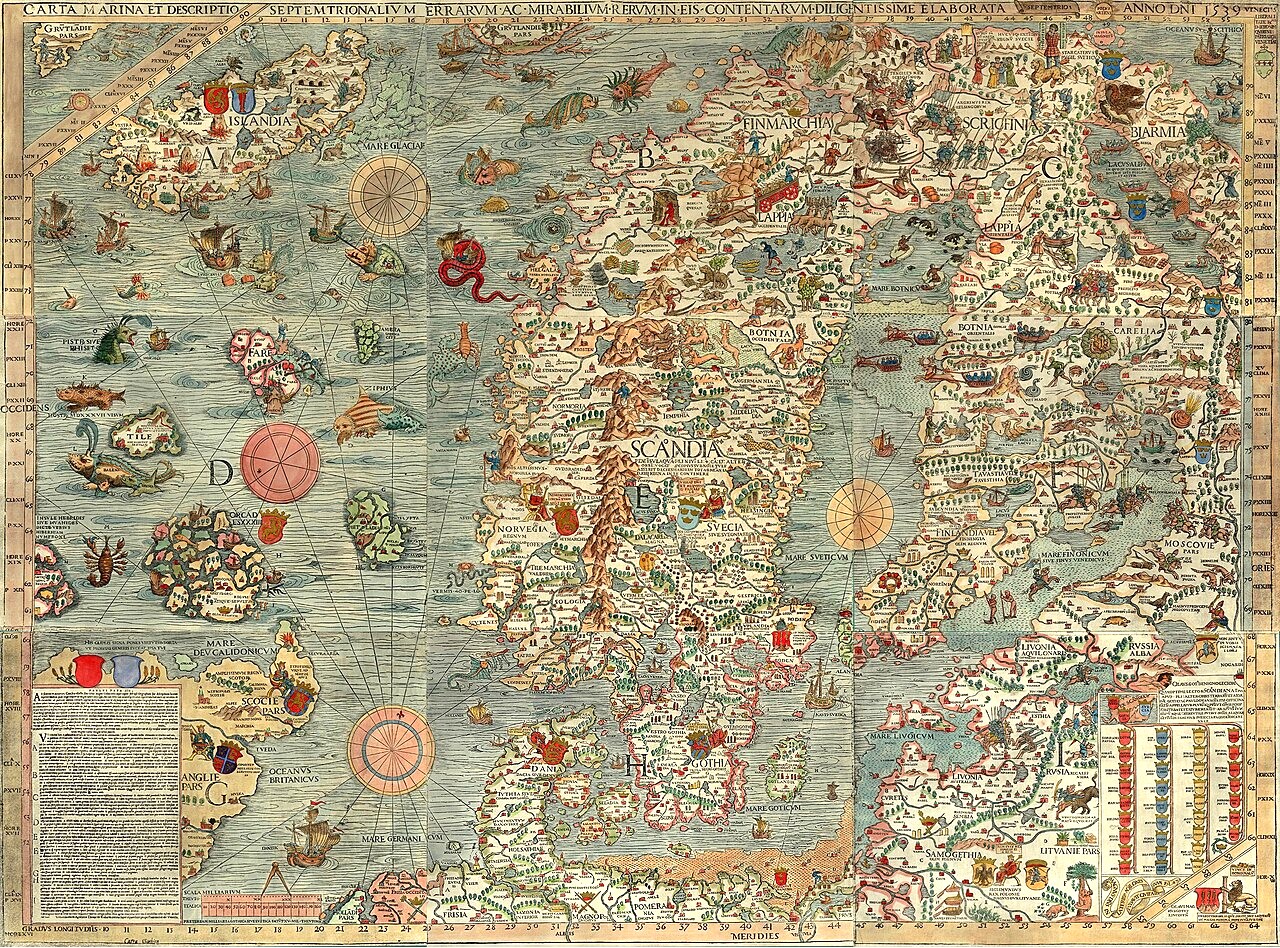

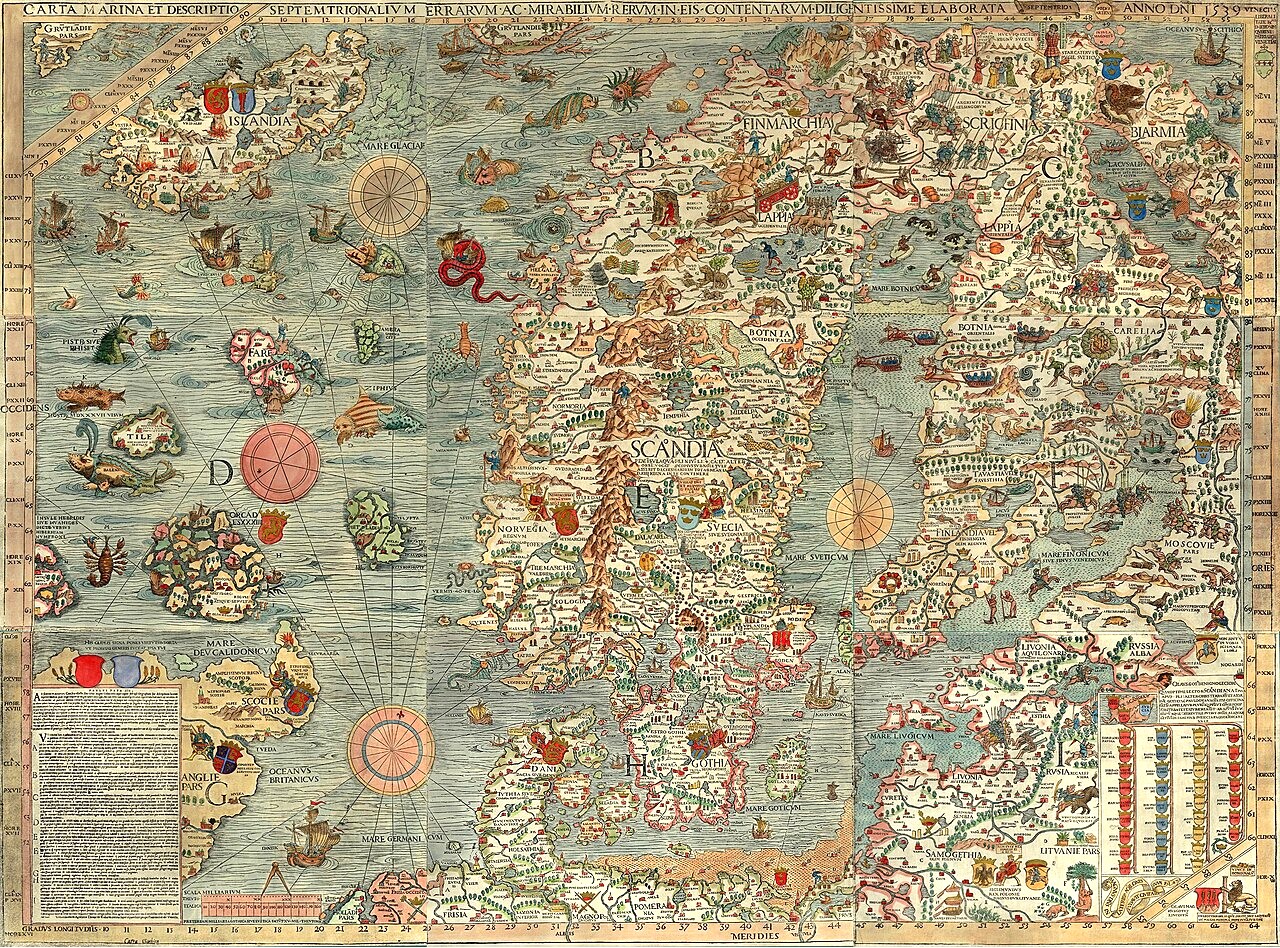

Par chance, lors de mes explorations, je découvre une fascinante carte : l’œuvre d’Olaus Magnus, la Carta Marina Carta Marina d’Olaus Magnus (voir annexes). Elle a été gravée, imprimée et publiée à Venise en 1539. Cette immense carte, mesurant 125 × 170 cm, offre une représentation remarquable par son inexactitude géographique. Elle englobe la Scandinavie, la Finlande, l’ouest de la Russie, les pays baltes, le nord de l’Écosse, les îles Féroé, l’Islande, la côte orientale du Groenland, et même la mythique île de Thulé. Thulé, évoquée dans l’Antiquité, est ici décrite comme peuplée de baleines et de « grandes bêtes marines », que la carte illustre dans une débauche d’imagination et de terreur. Sur sa partie nord-est, la carte regorge de créatures fantastiques, fantasmées par l’esprit des hommes de l’époque. Les baleines, orques et phoques sont métamorphosés en dragons, reptiles griffus, monstres chevelus ou barbus, tous plus effrayants les uns que les autres. Certaines figures sont explicitement nommées « monstres effroyables », représentées en train de renverser des navires, engloutir des marins ou dévaster des embarcations. À l’opposé, dans la mer Baltique, les eaux apparaissent calmes et propices au commerce, à la pêche et à la chasse sur glace, dessinant un contraste frappant entre danger et sécurité. Contrairement aux cartes nautiques conçues pour guider les navigateurs, celle d’Olaus Magnus n’a jamais pris la mer. Elle était destinée à orner les murs des acheteur·euses et à nourrir leur imagination. Son rôle était davantage de donner une idée subjective et dramatique de cette région du monde, plutôt que d’en offrir une représentation utilitaire. Les créatures dessinées ne visaient pas l’exactitude scientifique mais servaient à évoquer une atmosphère et à avertir des dangers de ces mers instables. Cette carte était avant tout un objet de rêve, de voyage et d’aventure.

Carta Marina d’Olaus Magnus (voir annexes). Elle a été gravée, imprimée et publiée à Venise en 1539. Cette immense carte, mesurant 125 × 170 cm, offre une représentation remarquable par son inexactitude géographique. Elle englobe la Scandinavie, la Finlande, l’ouest de la Russie, les pays baltes, le nord de l’Écosse, les îles Féroé, l’Islande, la côte orientale du Groenland, et même la mythique île de Thulé. Thulé, évoquée dans l’Antiquité, est ici décrite comme peuplée de baleines et de « grandes bêtes marines », que la carte illustre dans une débauche d’imagination et de terreur. Sur sa partie nord-est, la carte regorge de créatures fantastiques, fantasmées par l’esprit des hommes de l’époque. Les baleines, orques et phoques sont métamorphosés en dragons, reptiles griffus, monstres chevelus ou barbus, tous plus effrayants les uns que les autres. Certaines figures sont explicitement nommées « monstres effroyables », représentées en train de renverser des navires, engloutir des marins ou dévaster des embarcations. À l’opposé, dans la mer Baltique, les eaux apparaissent calmes et propices au commerce, à la pêche et à la chasse sur glace, dessinant un contraste frappant entre danger et sécurité. Contrairement aux cartes nautiques conçues pour guider les navigateurs, celle d’Olaus Magnus n’a jamais pris la mer. Elle était destinée à orner les murs des acheteur·euses et à nourrir leur imagination. Son rôle était davantage de donner une idée subjective et dramatique de cette région du monde, plutôt que d’en offrir une représentation utilitaire. Les créatures dessinées ne visaient pas l’exactitude scientifique mais servaient à évoquer une atmosphère et à avertir des dangers de ces mers instables. Cette carte était avant tout un objet de rêve, de voyage et d’aventure.

Dans un monde où la précision technique manquait encore, la cartographie s’appuyait sur l’imaginaire et la symbolique. Les anciennes cartes débordaient souvent d’éléments artistiques (monstres marins, vignettes ornementales, représentations allégoriques) qui enrichissaient leur contenu de récits et de légendes. Ces choix n’étaient pas décoratifs : ils reflétaient une conception du monde où la géographie s’entrelace avec la culture, la spiritualité et la science. En mêlant émotions, mythes et connaissances, ces illustrations anciennes, nées de contraintes techniques, nous montrent qu’une carte n’est pas qu’un outil d’orientation. Elle peut être une vision du monde, un récit, et parfois même une œuvre d’art, qui capture non seulement les contours physiques des territoires, mais aussi l’esprit de l’époque et l’imaginaire de son créateur ou sa créatrice.

Je sens que mon voyage m’amène inexorablement aux rivages des cartes sensibles. La route est longue, mais je vois enfin se profiler au loin le port d’une nouvelle île, celle d’une cartographie contemporaine où les espaces sont délibérément dessinés selon une perspective subjective. Ces terres sont cartographiées pour esquisser le quotidien, tracer des émotions, dessiner des ressentis.

Ma première escale me conduit sur une île familière, celle qui m’a donné l’envie de partir à la découverte des cartes sensibles. Ici, je rencontre le projet Châteauvallon par Aurélien Débat, un illustrateur et graphiste né en 1979 en Alsace. Sa spécialité est de mêler illustration et architecture pour interroger l’espace urbain. En 2012, Nathalie Anton lui confie, avec Patrick Lindsay, la mission de repenser la communication visuelle du centre culturel de Châteauvallon. Leur objectif est de refléter l’originalité et le caractère singulier de ce lieu, tout en le démarquant de ses concurrents. L’offre culturelle de Châteauvallon, anticonformiste et exigeante, mêle créativité et accessibilité. Sur le plan éditorial, Nathalie Anton souhaite rompre avec les traditions : pas d’édito classique, des prix affichés directement, et un programme au format d’un chéquier. Débat et Lindsay élaborent alors un univers visuel hybride, qui associe héraldique, illustration poétique, bande dessinée, tampons illustratifs et cartographie. Iels font de Châteauvallon un « royaume culturel », où incectes, nuages, lettres et monuments se croisent. Dans ce projet, les fourmis sont aussi grandes que les bâtiments, jouant avec le principe d’échelle, c’est à dire que les deux éléments, pourtant très distincts, sont placés à la même importance. Ainsi la carte nous fait vivre l’expérience concrète d’une promenade à Châteauvallon, un lieu qui permet de tout autant profiter de la visite des infrastructures que regarder les arbres et les fourmis sur la route. Ce projet dépasse sa fonction informative pour faire ressentir au regardeur ou à la regardeuse ce que peut être réellement la découverte de Châteauvallon. Un élément remarquable dans le travail de Aurélien Débat est son utilisation de la trame, une méthode qui rappelle les motifs et hachures de la cartographie classique. Cette technique s’inscrit dans la tradition graphique évoquée par Jacques Bertin. Cependant, Débat se détache de l’utilisation pratique, il s’en empare pour des raisons esthétiques, créant des jeux intelligents avec les codes artistiques qu’il emprunte.

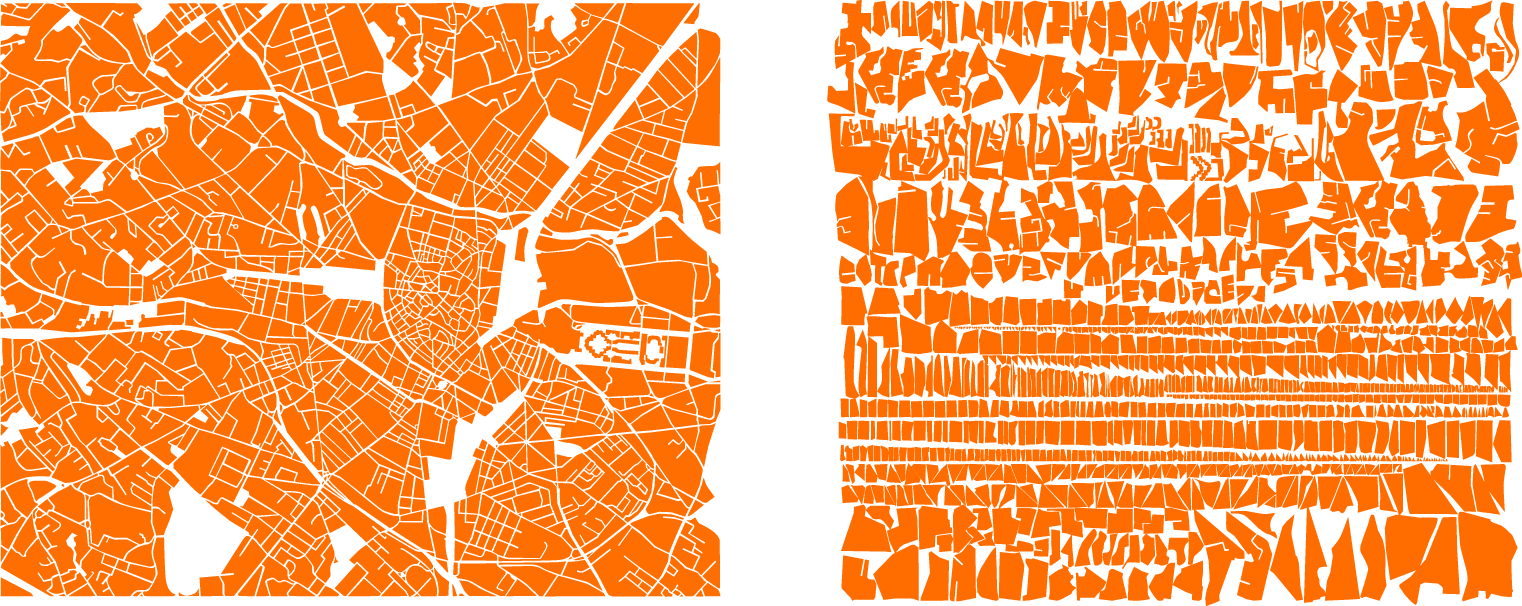

Je quitte Châteauvallon et mets le cap sur une nouvelle île, l’Île de France. Je me trouve à Paris, dans le quartier de la Goutte d’Or. Ici, Elsa Noyons, plasticienne et scénographe diplômée de la HEAR en 2014, a mené un projet de cartographie réalisé entre 2018 et 2020 appelé Déplier l’ordinaire Déplier l’ordinaire, Elsa Noyons (voir annexes). L’œuvre d’Elsa Noyons se présente sous la forme d’une pochette remplie de feuilles volantes, chacune offrant un regard personnel sur ce territoire. Toutes les données sont des observations personnelles, une étude à l’œil de son environnement. Elle y recense les bancs publics, les caméras de surveillance, les oiseaux, les regroupements masculins, les commerces ou encore des éléments issus de l’Assommoir de Émile Zola. Elle fait le classement des rues par ordre de grandeur ou des arbres par espèces ; note ses trajets quotidiens ou ceux de la police… Certaines visualisations de données sont émouvantes, nous rappelant l’année 2020 et ses confinements qui ont été très éprouvants pour tout le monde. La carte sensible dans ce cas est un moyen de parler de soi tout en parlant aux autres.

Déplier l’ordinaire, Elsa Noyons (voir annexes). L’œuvre d’Elsa Noyons se présente sous la forme d’une pochette remplie de feuilles volantes, chacune offrant un regard personnel sur ce territoire. Toutes les données sont des observations personnelles, une étude à l’œil de son environnement. Elle y recense les bancs publics, les caméras de surveillance, les oiseaux, les regroupements masculins, les commerces ou encore des éléments issus de l’Assommoir de Émile Zola. Elle fait le classement des rues par ordre de grandeur ou des arbres par espèces ; note ses trajets quotidiens ou ceux de la police… Certaines visualisations de données sont émouvantes, nous rappelant l’année 2020 et ses confinements qui ont été très éprouvants pour tout le monde. La carte sensible dans ce cas est un moyen de parler de soi tout en parlant aux autres.

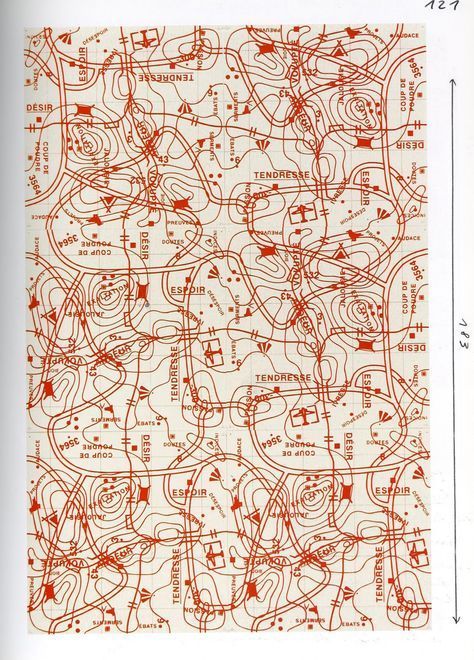

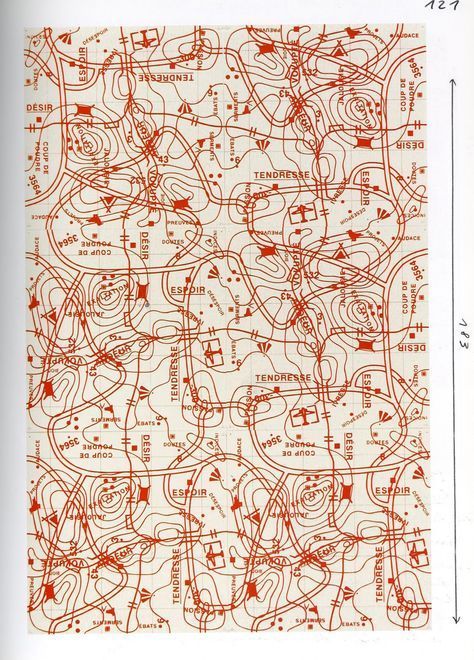

Poussée par les vents, je quitte Paris pour aborder un archipel où les cartes sont éclatantes de couleurs. Ici, les îles semblent si proches les unes des autres que je saute d’une terre à l’autre. Ces terres portent l’empreinte de Julien Rodriguez Illustration de Julien Rodriguez (voir annexes). Entre 2017 et 2019, dans le cadre du projet POP UP, un jeu de piste artistique conçu par le Tours Soundpainting Orchestra et Strike Anywhere, il explore des récits d’habitant·es. Les témoignages récoltés (anecdotes, légendes urbaines, contes du quotidien) prennent vie sous forme de performances improvisées par le collectif d’artistes de la scène, mais aussi à travers des dessins et des cartes. Dans ce projet les cartes racontent des histoires, mêlant orientation et désorientation. En explorant ces îles, on peut se perdre dans des récits qui révèlent des lieux où rire, déclarer son amour, ou simplement rêver.

Illustration de Julien Rodriguez (voir annexes). Entre 2017 et 2019, dans le cadre du projet POP UP, un jeu de piste artistique conçu par le Tours Soundpainting Orchestra et Strike Anywhere, il explore des récits d’habitant·es. Les témoignages récoltés (anecdotes, légendes urbaines, contes du quotidien) prennent vie sous forme de performances improvisées par le collectif d’artistes de la scène, mais aussi à travers des dessins et des cartes. Dans ce projet les cartes racontent des histoires, mêlant orientation et désorientation. En explorant ces îles, on peut se perdre dans des récits qui révèlent des lieux où rire, déclarer son amour, ou simplement rêver.

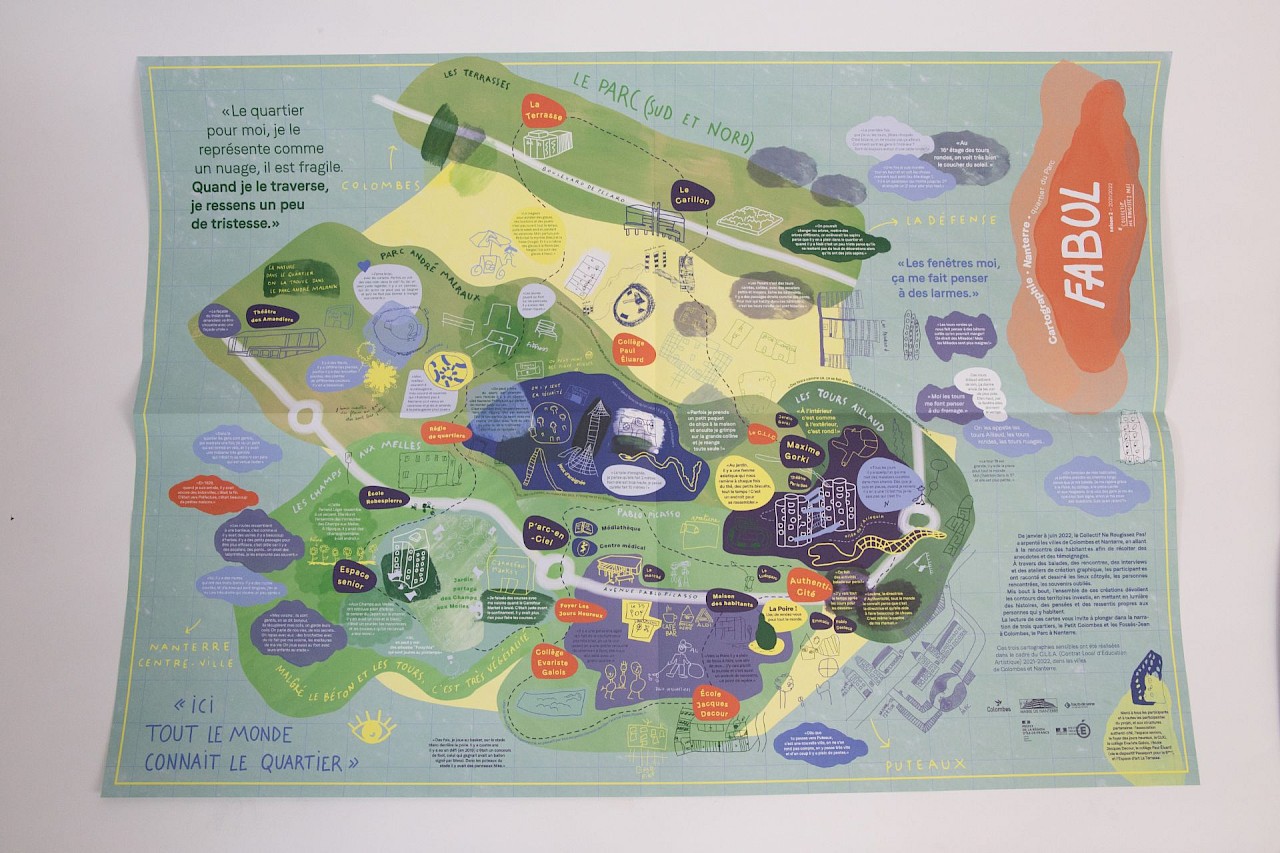

Ainsi, de Châteauvallon à la Goutte d’Or, jusqu’à cet archipel de récits, chaque île cartographiée m’invite à redécouvrir le monde sous le prisme des émotions et des subjectivités partagées. Nous allons nous intéresser ensuite à des cartes qui reprennent l’idée de Julien Rodriguez, faire exprimer aux personnes leurs ressentis personnels d’un espace. Je garde le cap pour atteindre la contrée des cartes participatives qui se divisent en deux grands ensembles : les ateliers et les sites internet.

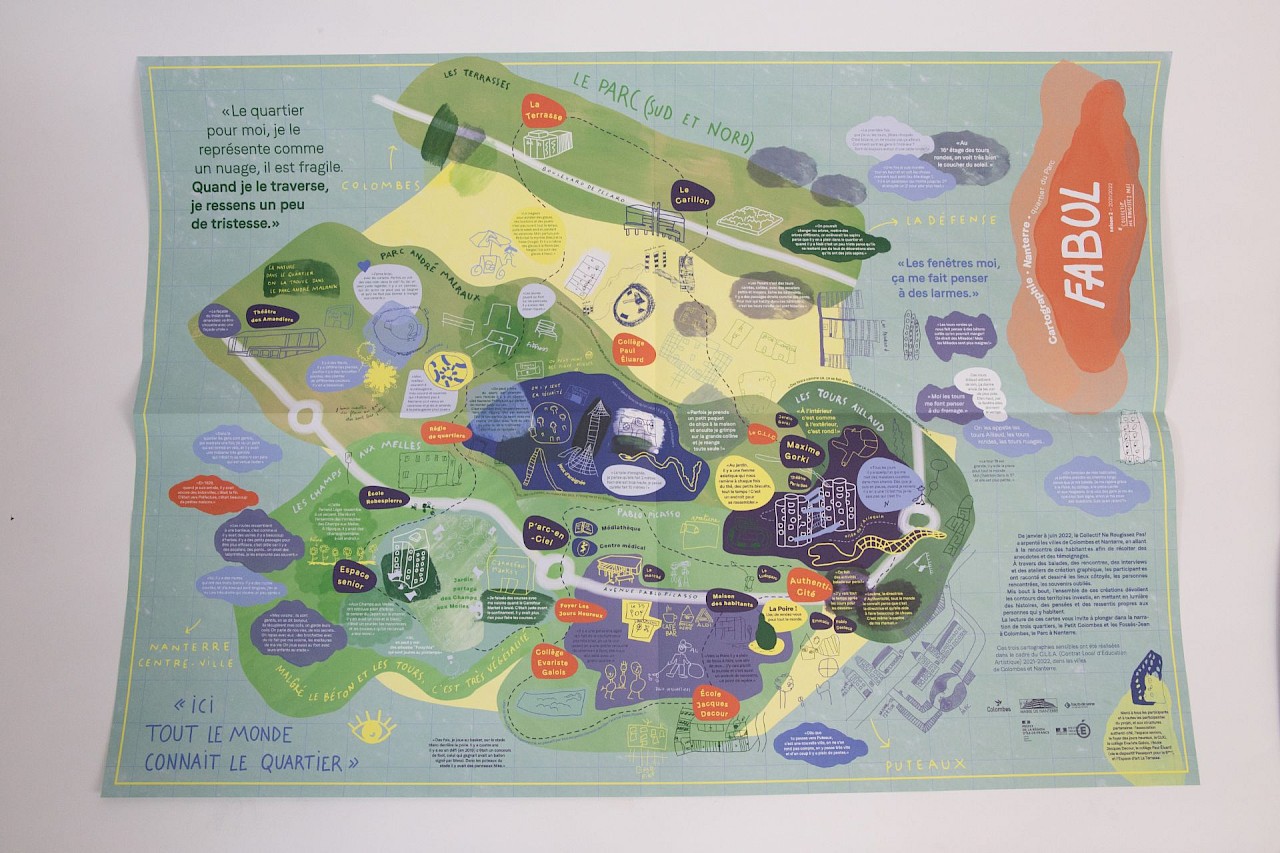

Les ateliers sont des moments de rencontre entre les habitant·es, conçus pour expérimenter et échanger ensemble. Un exemple marquant est le projet Ma ville et moi, organisé par le collectif « Ne rougissez pas » Ma ville et moi, organisé par le collectif « Ne rougissez pas » (voir annexes), en collaboration avec la Maison de Quartier des Quatre Chemins à Pantin. Ce projet visait à rendre ce lieu plus visible et mieux intégré au sein de la ville, en invitant les habitant·es à explorer et redéfinir leur quartier. Lors de ces ateliers participatifs, les participant·es ont décrit leur environnement, repéré ses particularités, se le sont réapproprié et en ont offert une lecture sensible. Ensemble, iels ont conçu une signalétique originale pour la Maison de Quartier, aboutissant à un ensemble cohérent comprenant un livre leporello, des symboles, des panneaux en bois assemblés en une grande cartographie, des affiches et des fiches de souhaits pour l’avenir. Ce processus a non seulement renforcé le lien entre les participant·es et leur quartier mais a aussi permis aux passant·es de découvrir le lieu et de contribuer à une signalétique proche de leurs ambitions. Le design final, malgré un travail à plusieurs mains est très harmonieux. Cela est permis grâce aux couleurs et outils imposés par le collectif : pochoirs, rouleaux de peinture, supports de bois… Le rendu est très spontané et vivant, s’adaptant aux goûts des participant·es. Ainsi, l’intérêt de « Ma ville et moi » a été de créer un lien entre les humain·es, leur ville et leurs choix graphiques, rendant la carte plus fidèle à la réalité des usager·es du quartier.

Ma ville et moi, organisé par le collectif « Ne rougissez pas » (voir annexes), en collaboration avec la Maison de Quartier des Quatre Chemins à Pantin. Ce projet visait à rendre ce lieu plus visible et mieux intégré au sein de la ville, en invitant les habitant·es à explorer et redéfinir leur quartier. Lors de ces ateliers participatifs, les participant·es ont décrit leur environnement, repéré ses particularités, se le sont réapproprié et en ont offert une lecture sensible. Ensemble, iels ont conçu une signalétique originale pour la Maison de Quartier, aboutissant à un ensemble cohérent comprenant un livre leporello, des symboles, des panneaux en bois assemblés en une grande cartographie, des affiches et des fiches de souhaits pour l’avenir. Ce processus a non seulement renforcé le lien entre les participant·es et leur quartier mais a aussi permis aux passant·es de découvrir le lieu et de contribuer à une signalétique proche de leurs ambitions. Le design final, malgré un travail à plusieurs mains est très harmonieux. Cela est permis grâce aux couleurs et outils imposés par le collectif : pochoirs, rouleaux de peinture, supports de bois… Le rendu est très spontané et vivant, s’adaptant aux goûts des participant·es. Ainsi, l’intérêt de « Ma ville et moi » a été de créer un lien entre les humain·es, leur ville et leurs choix graphiques, rendant la carte plus fidèle à la réalité des usager·es du quartier.

En quittant l’île de pantin, je suis émue par cet esprit collaboratif, je décide donc de me rendre à l’île voisine dont la même émotion se dégage. Ici le collectif Terrain Vague donne vie au campus Bouloie à Besançon pour une première année, le projet s’appelle La Bouloie en Agitation Maximum (BAM !) La Bouloie en Agitation Maximum organisé par le collectif Terrain Vague (voir annexes). Conçu comme un cycle de résidences sur trois ans, il interroge les usages du territoire en impliquant étudiant·es, professionnel·les et habitant·es du quartier. Lors de la première année (2015–2016), le collectif de graphistes, composé de Marisol Abeilhe Godard, Elsa Varin et Ambre Langlois, a été invité à mener une série d’ateliers. Le projet avait pour objectif de recueillir les perceptions et les idées des usager·es du campus en se basant sur trois données : les flux et fréquentations, les points de vue et les projets d’utopie. Pour les flux et fréquentations les participant·es indiquaient sur une carte leurs trajets quotidiens, leurs lieux favoris et les zones moins fréquentées ; pour les points de vue, iels partageaient des anecdotes, des souvenirs et des opinions sur différents endroits du campus ; enfin, pour les projets d’utopie, chacun·e était invité·e à imaginer et décrire des aménagements idéaux pour le campus, en les situant sur le plan. Ces contributions ont conduit à la création d’une carte sensible du campus, reflétant les usages et les aspirations de sa communauté. Distribuée gratuitement à la rentrée universitaire 2016, cette carte a également été présentée lors d’une exposition itinérante, par la suite, l’étude a servi à améliorer la vie quotidienne des étudiant·es au quotidien. Ici encore l’unité graphique a été trouvée par les matériaux, principalement des tampons réalisés par le collectif et des rouleaux de peintures préalablement découpés avec des formes originales pour obtenir des empreintes différentes en fonction du rouleau choisi. Les choix graphiques sont plus restreints que pour « Ne rougissez pas » puisque la carte était déjà construite, il fallait y ajouter les informations, les couleurs et les codes graphiques.

La Bouloie en Agitation Maximum organisé par le collectif Terrain Vague (voir annexes). Conçu comme un cycle de résidences sur trois ans, il interroge les usages du territoire en impliquant étudiant·es, professionnel·les et habitant·es du quartier. Lors de la première année (2015–2016), le collectif de graphistes, composé de Marisol Abeilhe Godard, Elsa Varin et Ambre Langlois, a été invité à mener une série d’ateliers. Le projet avait pour objectif de recueillir les perceptions et les idées des usager·es du campus en se basant sur trois données : les flux et fréquentations, les points de vue et les projets d’utopie. Pour les flux et fréquentations les participant·es indiquaient sur une carte leurs trajets quotidiens, leurs lieux favoris et les zones moins fréquentées ; pour les points de vue, iels partageaient des anecdotes, des souvenirs et des opinions sur différents endroits du campus ; enfin, pour les projets d’utopie, chacun·e était invité·e à imaginer et décrire des aménagements idéaux pour le campus, en les situant sur le plan. Ces contributions ont conduit à la création d’une carte sensible du campus, reflétant les usages et les aspirations de sa communauté. Distribuée gratuitement à la rentrée universitaire 2016, cette carte a également été présentée lors d’une exposition itinérante, par la suite, l’étude a servi à améliorer la vie quotidienne des étudiant·es au quotidien. Ici encore l’unité graphique a été trouvée par les matériaux, principalement des tampons réalisés par le collectif et des rouleaux de peintures préalablement découpés avec des formes originales pour obtenir des empreintes différentes en fonction du rouleau choisi. Les choix graphiques sont plus restreints que pour « Ne rougissez pas » puisque la carte était déjà construite, il fallait y ajouter les informations, les couleurs et les codes graphiques.

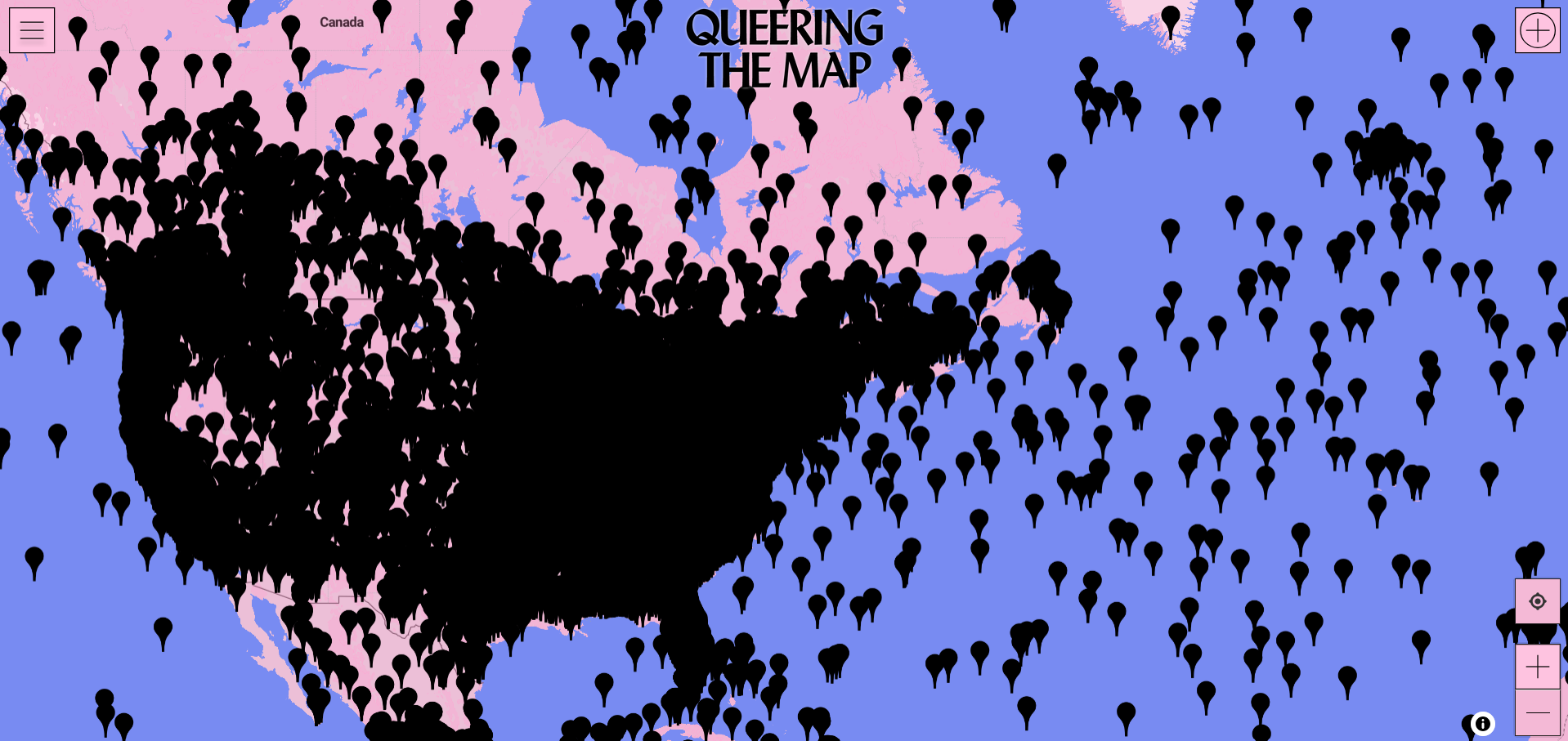

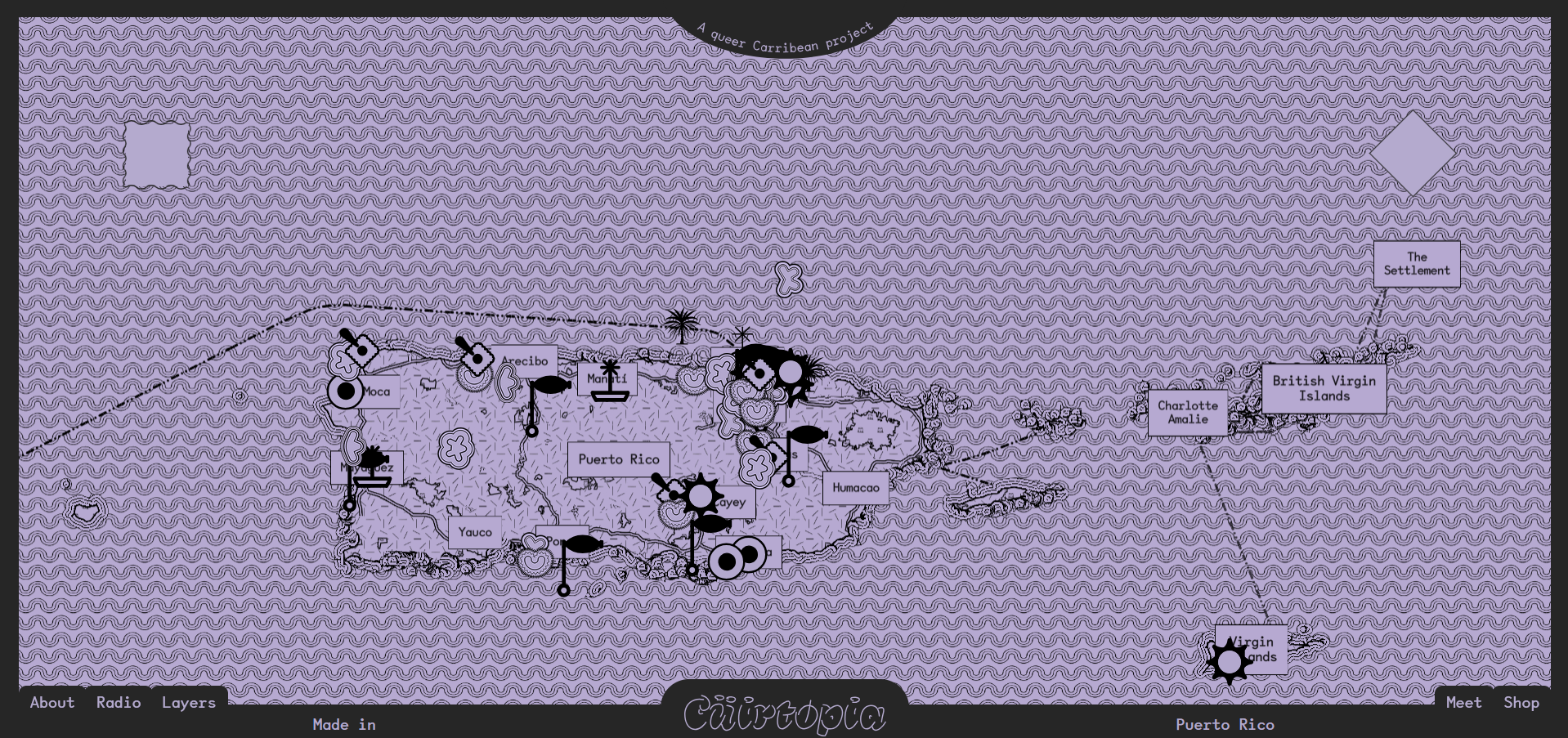

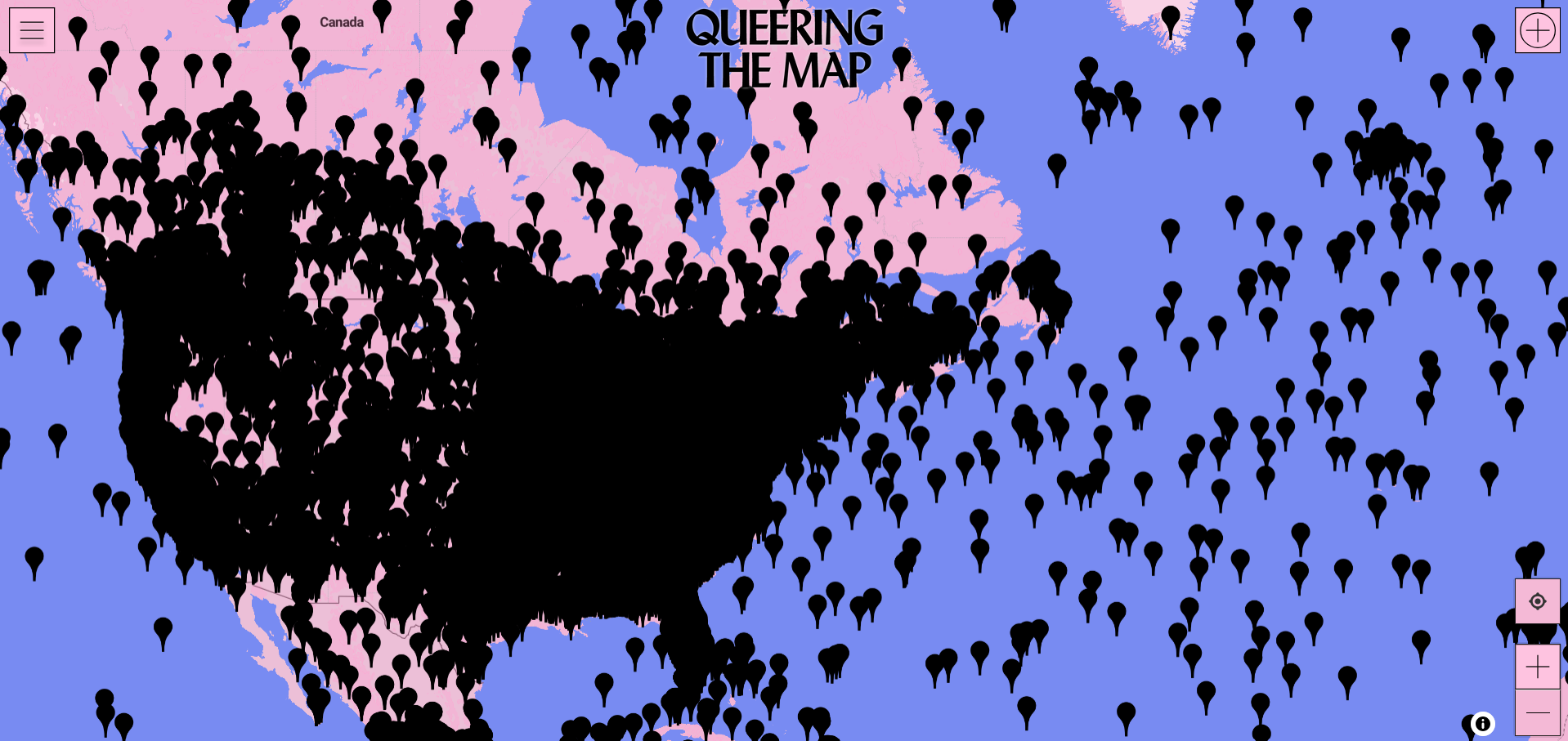

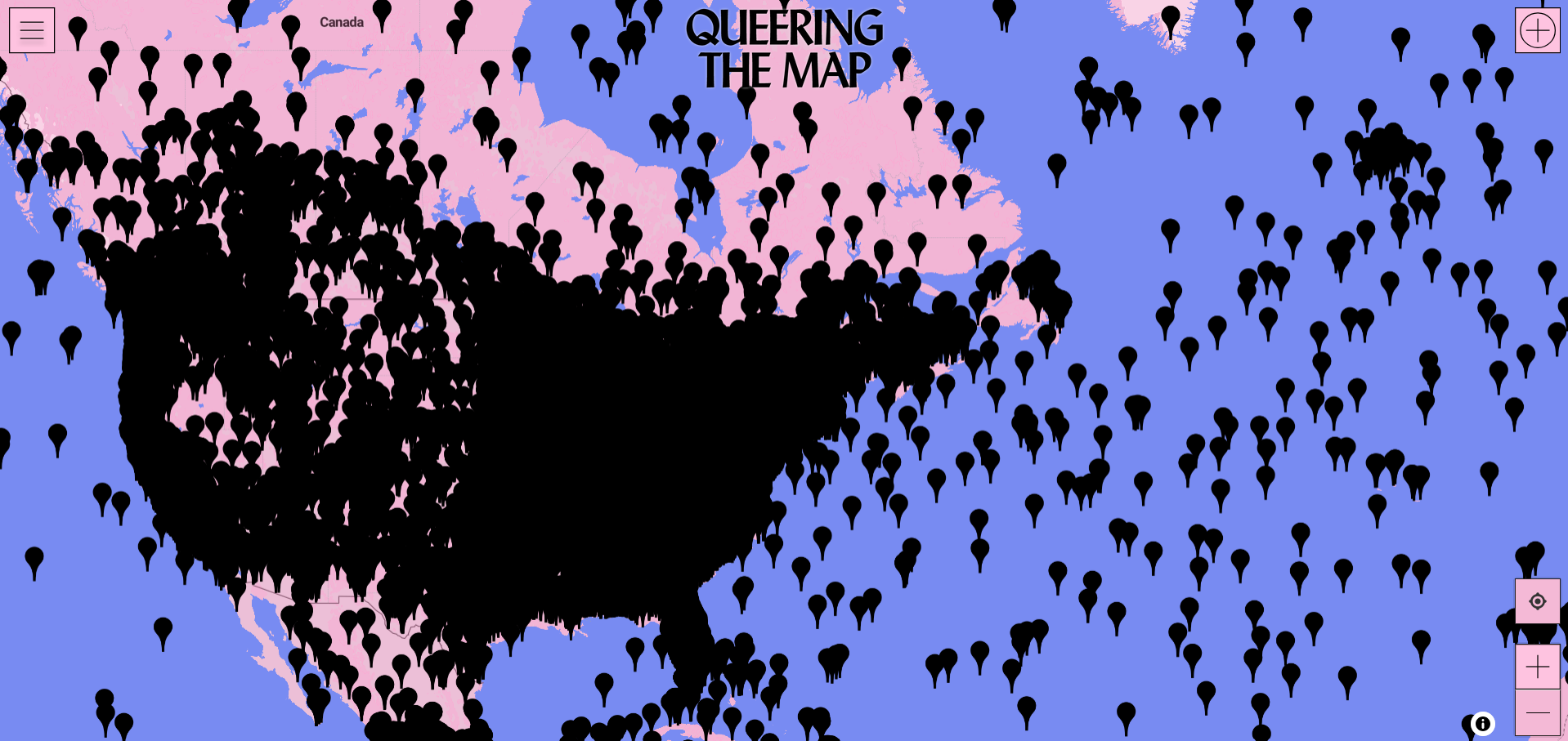

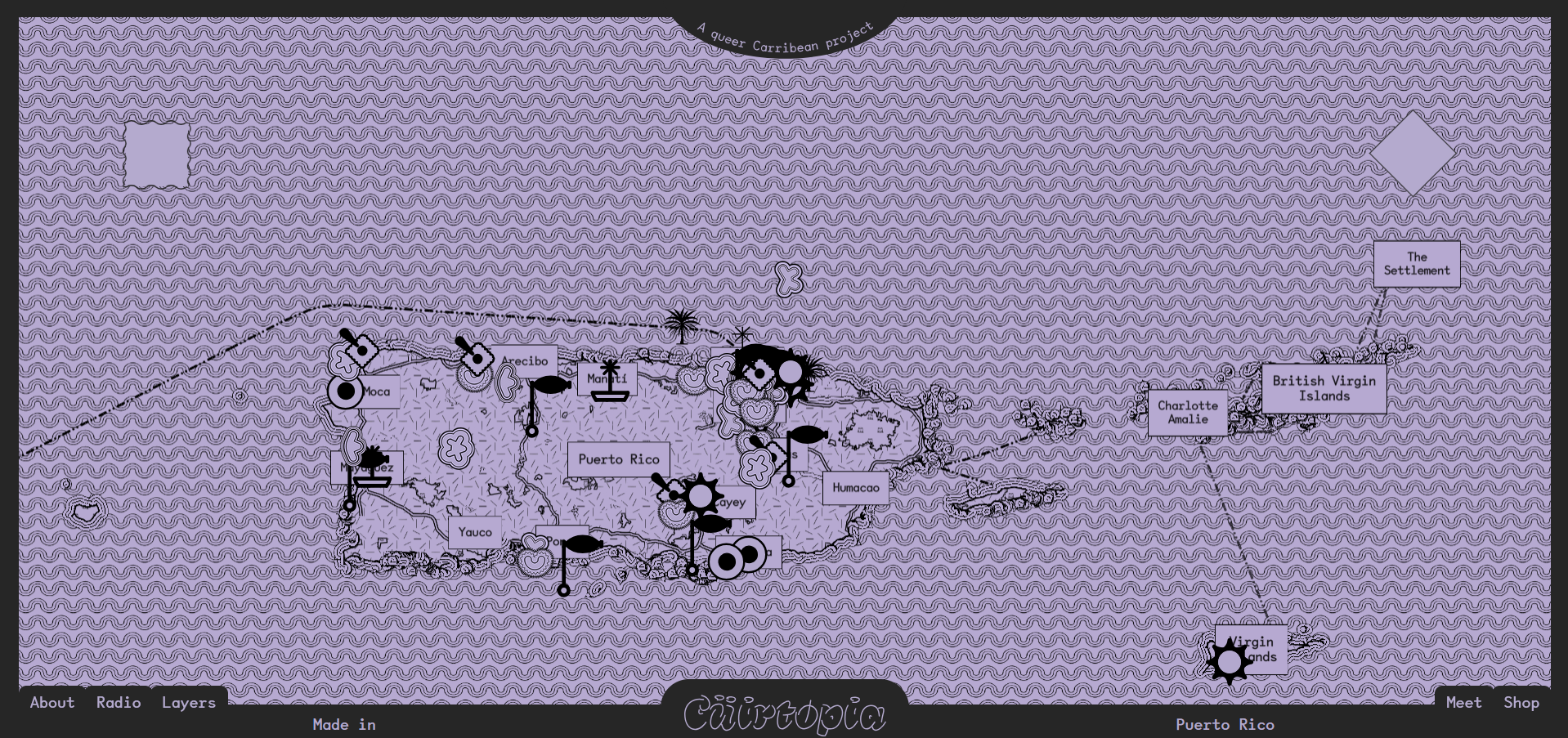

Après cette découverte enrichissante de paysages, je pars vers une nouvelle île, numérique cette fois-ci. Il s’agit d’une carte participative sur internet lancée en 2017 par Lucas LaRochelle. Queering the Map Queering the Map par Lucas LaRochelle (voir annexes) est une carte interactive qui recueille des récits anonymes d’expériences LGBTQIA+ à travers le monde. Les utilisateurices peuvent ajouter une épingle sur la carte du monde et y associer un texte, formant une archive collective pour les visibilités des vécus queer. On y raconte premiers baisers, moments de résistance, lieux de joie ou de douleur. Queering the Map est un espace de mémoire et de solidarité qui permet symboliquement aux LGBTQIA+ l’espace qui leur a été interdit en dehors de la carte. Le graphiste a opté pour une base de carte minimaliste, probablement construite avec une API2 comme OpenStreetMap ou Google Maps, utilisant des éléments géographiques simples pour éviter de distraire l’utilisateur. L’interactivité (zoom, déplacement sur la carte, liens cliquables) est également imprégnée de la qualité graphique propre à Google Maps. Queering the Map adopte un code couleur rose, une teinte symbolique de l’homosexualité depuis la Seconde Guerre mondiale et le triangle rose. Toutes les histoires sont représentées par des marqueurs noirs, inspirés du point de Google Maps, qui s’illuminent en rose lorsque l’on passe la souris dessus. Ce champ de points noirs crée un effet de constellation, évoquant la communauté tout en préservant l’anonymat.

Queering the Map par Lucas LaRochelle (voir annexes) est une carte interactive qui recueille des récits anonymes d’expériences LGBTQIA+ à travers le monde. Les utilisateurices peuvent ajouter une épingle sur la carte du monde et y associer un texte, formant une archive collective pour les visibilités des vécus queer. On y raconte premiers baisers, moments de résistance, lieux de joie ou de douleur. Queering the Map est un espace de mémoire et de solidarité qui permet symboliquement aux LGBTQIA+ l’espace qui leur a été interdit en dehors de la carte. Le graphiste a opté pour une base de carte minimaliste, probablement construite avec une API2 comme OpenStreetMap ou Google Maps, utilisant des éléments géographiques simples pour éviter de distraire l’utilisateur. L’interactivité (zoom, déplacement sur la carte, liens cliquables) est également imprégnée de la qualité graphique propre à Google Maps. Queering the Map adopte un code couleur rose, une teinte symbolique de l’homosexualité depuis la Seconde Guerre mondiale et le triangle rose. Toutes les histoires sont représentées par des marqueurs noirs, inspirés du point de Google Maps, qui s’illuminent en rose lorsque l’on passe la souris dessus. Ce champ de points noirs crée un effet de constellation, évoquant la communauté tout en préservant l’anonymat.

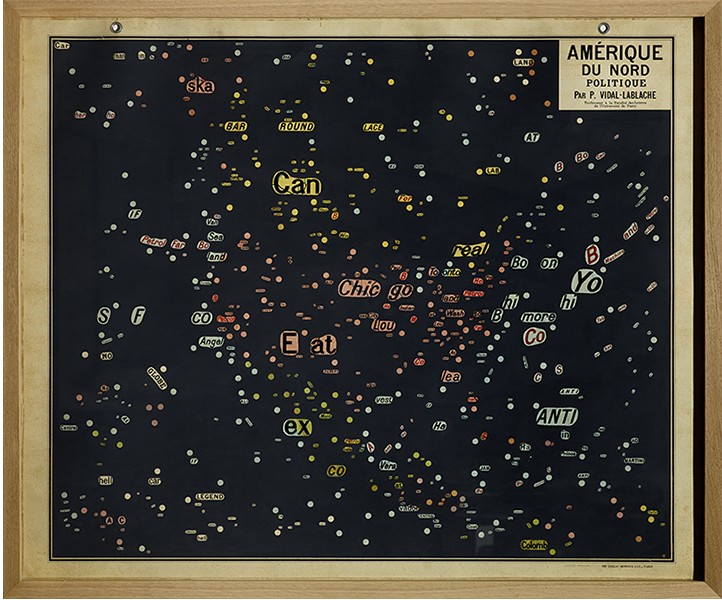

Très enrichie par ma découverte des cartes participatives, mon voyage reprend. Barre à tribord, je file en direction d’un archipel d’îles aux contours étranges. Ici, les cartes ne représentent pas des lieux géographiques. Jochen Gerner, auteur renommé de bandes dessinées, en a conçu plusieurs. La première que je visite est Les Quatre Saisons Les quatre saisons par Jochen Gerner, une série de quatre dessins représentant, comme son nom l’indique, les saisons. Pour ce projet, il établit une typologie des éléments caractéristiques de chaque trimestre. Par exemple, l’automne est symbolisé par des nuages lourds, du raisin, un tronc dépourvu de feuilles, le crépuscule, un panier de cueillette pour les champignons, et des teintes automnales. En disposant ces éléments à plat, il construit une sorte de carte géographique à partir de ce qui ne l’est pas.

Les quatre saisons par Jochen Gerner, une série de quatre dessins représentant, comme son nom l’indique, les saisons. Pour ce projet, il établit une typologie des éléments caractéristiques de chaque trimestre. Par exemple, l’automne est symbolisé par des nuages lourds, du raisin, un tronc dépourvu de feuilles, le crépuscule, un panier de cueillette pour les champignons, et des teintes automnales. En disposant ces éléments à plat, il construit une sorte de carte géographique à partir de ce qui ne l’est pas.

Vous avez compris le principe. Jochen Gerner réitère son expérience : il part d’illustrations ancrées dans la culture populaire et les transforme pour en faire des cartographies. À l’aide d’un feutre noir, il recouvre une grande partie des visuels, ne laissant apparaître que des détails clés : silhouettes, formes ou fragments de texte. Ce procédé joue sur la simplification des cartes, un principe que nous avons étudié avant d’entreprendre ce voyage. En retirant des éléments d’un objet, il le cartographie. Il applique ce procédé aux BD de Tintin nées sous le crayon de Hergé ou aux albums jeunesse Martine Martine par Jochen Gerner, illustrés par Marcel Marlier pour les éditions Casterman. Pour Tintin il ne garde que les mots, cartographiant le placement des bulles dans la page. Pour Martine les formes obtenues deviennent la cartographie d’aires de jeu onirique, qu’il exposera au centre d’art contemporain de l’Onde à Vélizy-Villacoublay lors de l’exposition Aires de Jeux.

Martine par Jochen Gerner, illustrés par Marcel Marlier pour les éditions Casterman. Pour Tintin il ne garde que les mots, cartographiant le placement des bulles dans la page. Pour Martine les formes obtenues deviennent la cartographie d’aires de jeu onirique, qu’il exposera au centre d’art contemporain de l’Onde à Vélizy-Villacoublay lors de l’exposition Aires de Jeux.

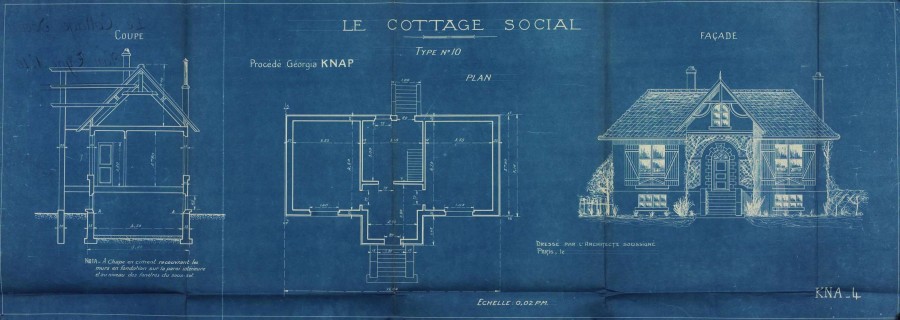

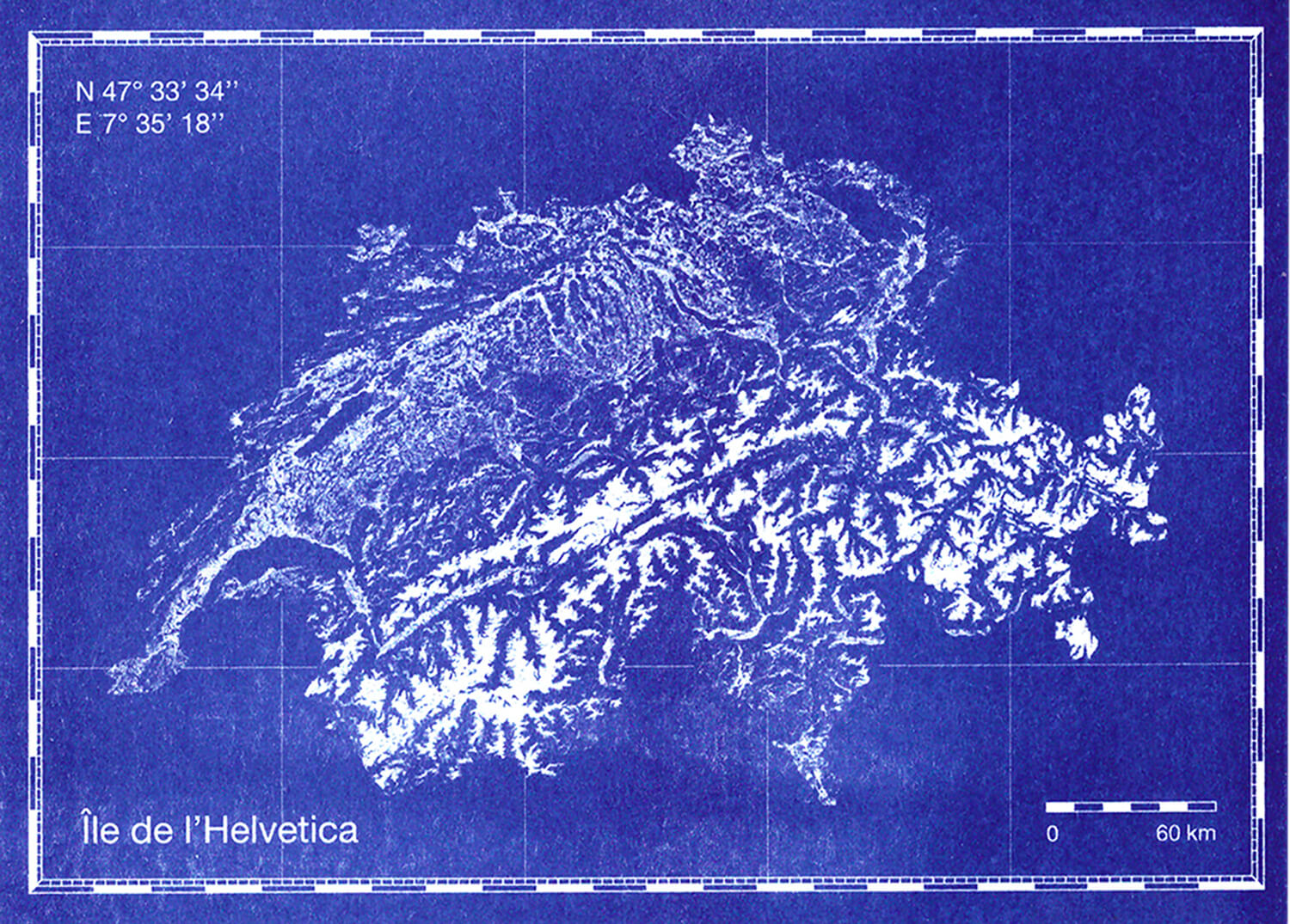

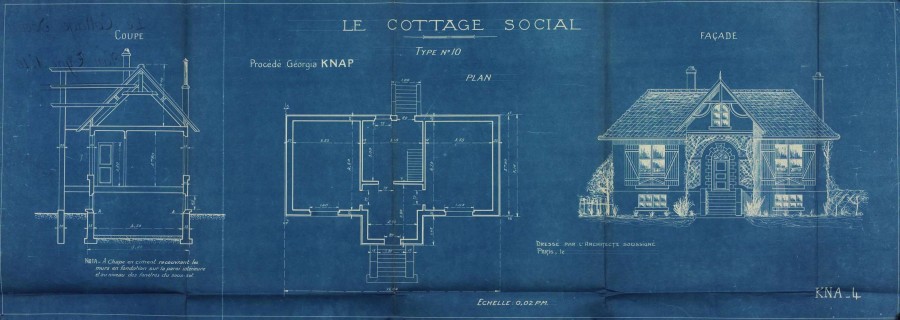

Ma visite des œuvres de Jochen Gerner s’achève ; je quitte le port et mets le cap sur L’océan des Cents Typo. Ici la mer est d’un bleu profond, je découvre un projet créatif porté par Malo Malo L’océan des Cents Typo par Malo Malo, designer graphique et illustrateur basé à Berlin. Il explore les polices de caractères à travers une série de podcasts et d’illustrations. Chaque épisode présente une font comme une île imaginaire, en racontant son histoire et ses spécificités à travers une narration poétique et ludique. Les illustrations accompagnent ces récits, traduisant visuellement les atmosphères évoquées pour offrir une expérience immersive et originale autour de la typographie. L’île de l’Helvetica prend la forme de la Suisse ; l’atoll de Blur s’entoure d’un épais nuage ; et le récif de Comic Sans, d’apparence hospitalière, se révèle rocailleux et dangereux. La carte, accompagnée du récit du navigateur Malo Malo, devient un moyen amusant d’en apprendre davantage sur la typographie. L’esthétique de cet océan est vraisemblablement inspirée de la diazographie, un ancien procédé de reproduction de plans, produisant des dessins bleus sur fond blanc grâce à un processus utilisant l’ammoniaque3. Le clin d’œil de Malo Malo est alors très intelligent puisqu’il nous renvoie directement à des souvenir lointains.

L’océan des Cents Typo par Malo Malo, designer graphique et illustrateur basé à Berlin. Il explore les polices de caractères à travers une série de podcasts et d’illustrations. Chaque épisode présente une font comme une île imaginaire, en racontant son histoire et ses spécificités à travers une narration poétique et ludique. Les illustrations accompagnent ces récits, traduisant visuellement les atmosphères évoquées pour offrir une expérience immersive et originale autour de la typographie. L’île de l’Helvetica prend la forme de la Suisse ; l’atoll de Blur s’entoure d’un épais nuage ; et le récif de Comic Sans, d’apparence hospitalière, se révèle rocailleux et dangereux. La carte, accompagnée du récit du navigateur Malo Malo, devient un moyen amusant d’en apprendre davantage sur la typographie. L’esthétique de cet océan est vraisemblablement inspirée de la diazographie, un ancien procédé de reproduction de plans, produisant des dessins bleus sur fond blanc grâce à un processus utilisant l’ammoniaque3. Le clin d’œil de Malo Malo est alors très intelligent puisqu’il nous renvoie directement à des souvenir lointains.

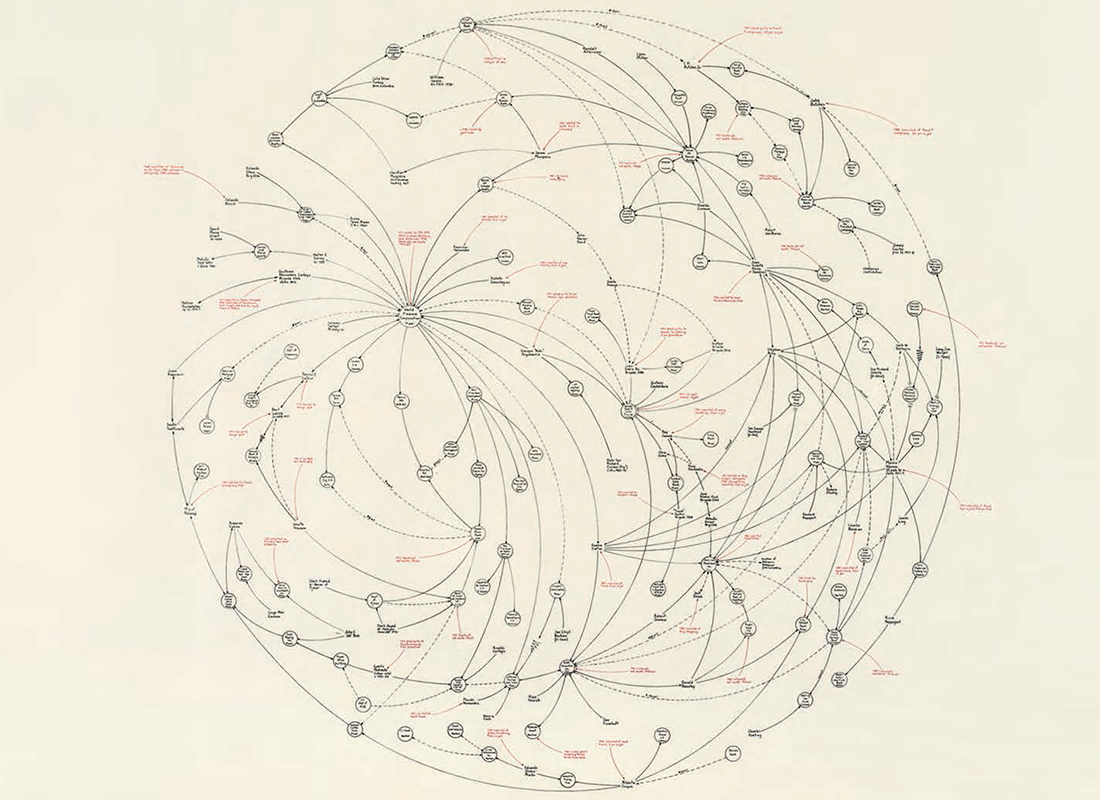

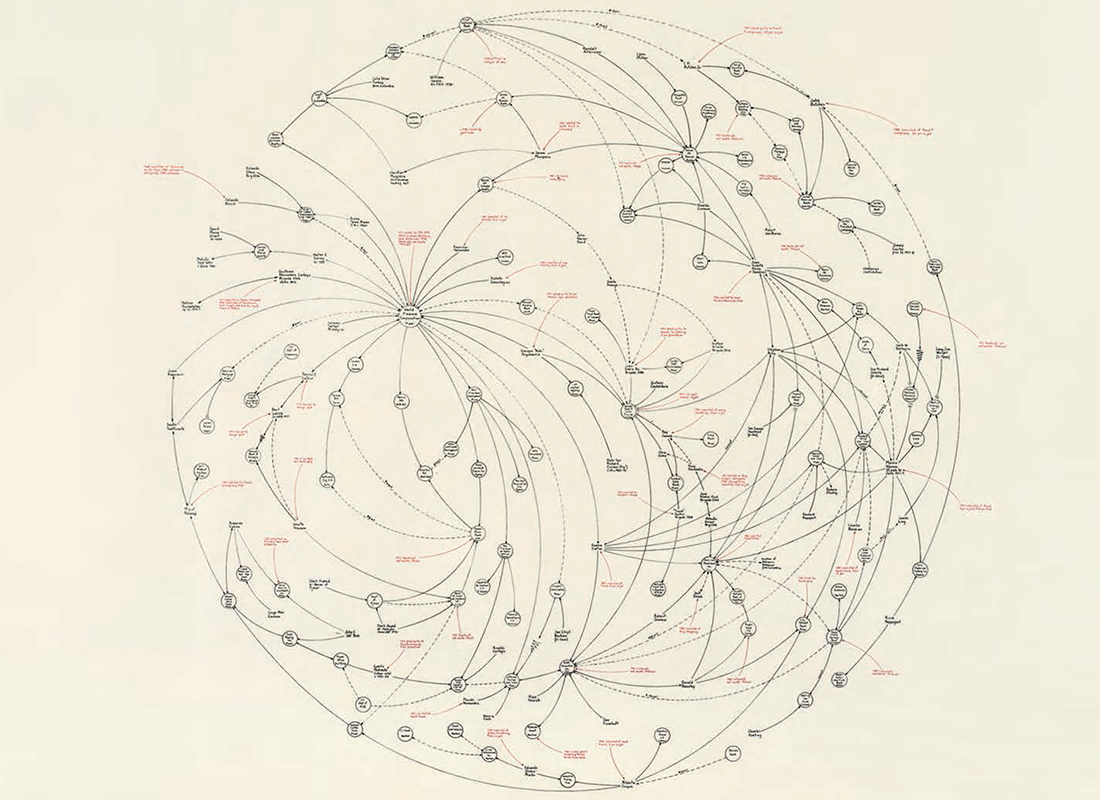

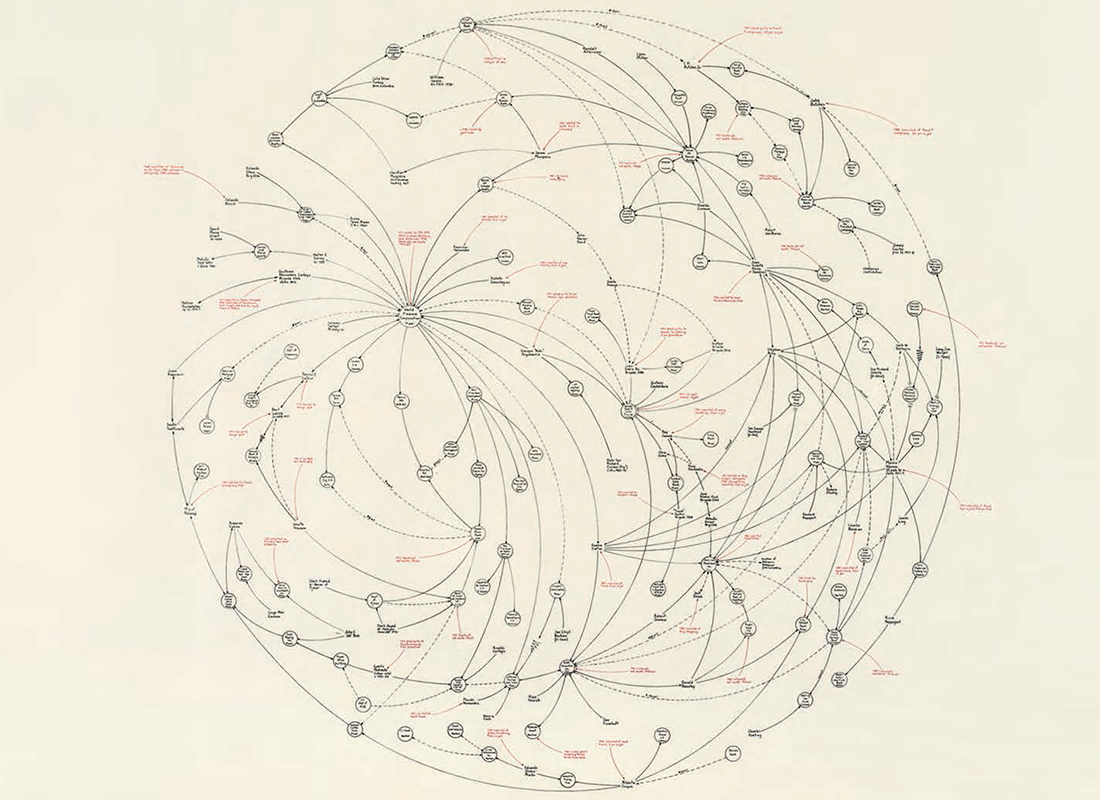

Je quitte rapidement L’Océan des cent Typo, portée par un vent de travers, favorable à la navigation en ligne droite, et me dirige vers une destination incontournable : la carte mentale de Mark Lombardi Exemple des cartes de Marc Lombardi (voir annexes). Il me semble essentiel de m’arrêter sur cette création emblématique, tant l’approche cartographique de cet artiste américain né à Syracuse le 23 mars 1951, et décédé à New York le 22 mars 2000, est représentative d’une utilisation particulière de la carte en tant que représentation de la pensée. Lombardi était un maître des diagrammes et des cartes mentales, une forme unique de cartographie où les concepts et les événements se matérialisent comme des lieux connectés par des réseaux de lignes. Son travail visait à dévoiler les interconnexions sociales, économiques et politiques de son temps. Avec minutie et rigueur, il traçait des relations complexes entre des figures et des institutions, mettant en lumière des dynamiques souvent opaques. L’artiste résumait ainsi sa démarche : « Je cartographie le terrain social et politique dans lequel je vis. » Ces cartes mentales incarnaient une réflexion critique sur le pouvoir et les influences globales, transformant ses idées en compositions visuelles d’une élégance saisissante, tout en dénonçant des structures profondément enracinées.

Exemple des cartes de Marc Lombardi (voir annexes). Il me semble essentiel de m’arrêter sur cette création emblématique, tant l’approche cartographique de cet artiste américain né à Syracuse le 23 mars 1951, et décédé à New York le 22 mars 2000, est représentative d’une utilisation particulière de la carte en tant que représentation de la pensée. Lombardi était un maître des diagrammes et des cartes mentales, une forme unique de cartographie où les concepts et les événements se matérialisent comme des lieux connectés par des réseaux de lignes. Son travail visait à dévoiler les interconnexions sociales, économiques et politiques de son temps. Avec minutie et rigueur, il traçait des relations complexes entre des figures et des institutions, mettant en lumière des dynamiques souvent opaques. L’artiste résumait ainsi sa démarche : « Je cartographie le terrain social et politique dans lequel je vis. » Ces cartes mentales incarnaient une réflexion critique sur le pouvoir et les influences globales, transformant ses idées en compositions visuelles d’une élégance saisissante, tout en dénonçant des structures profondément enracinées.

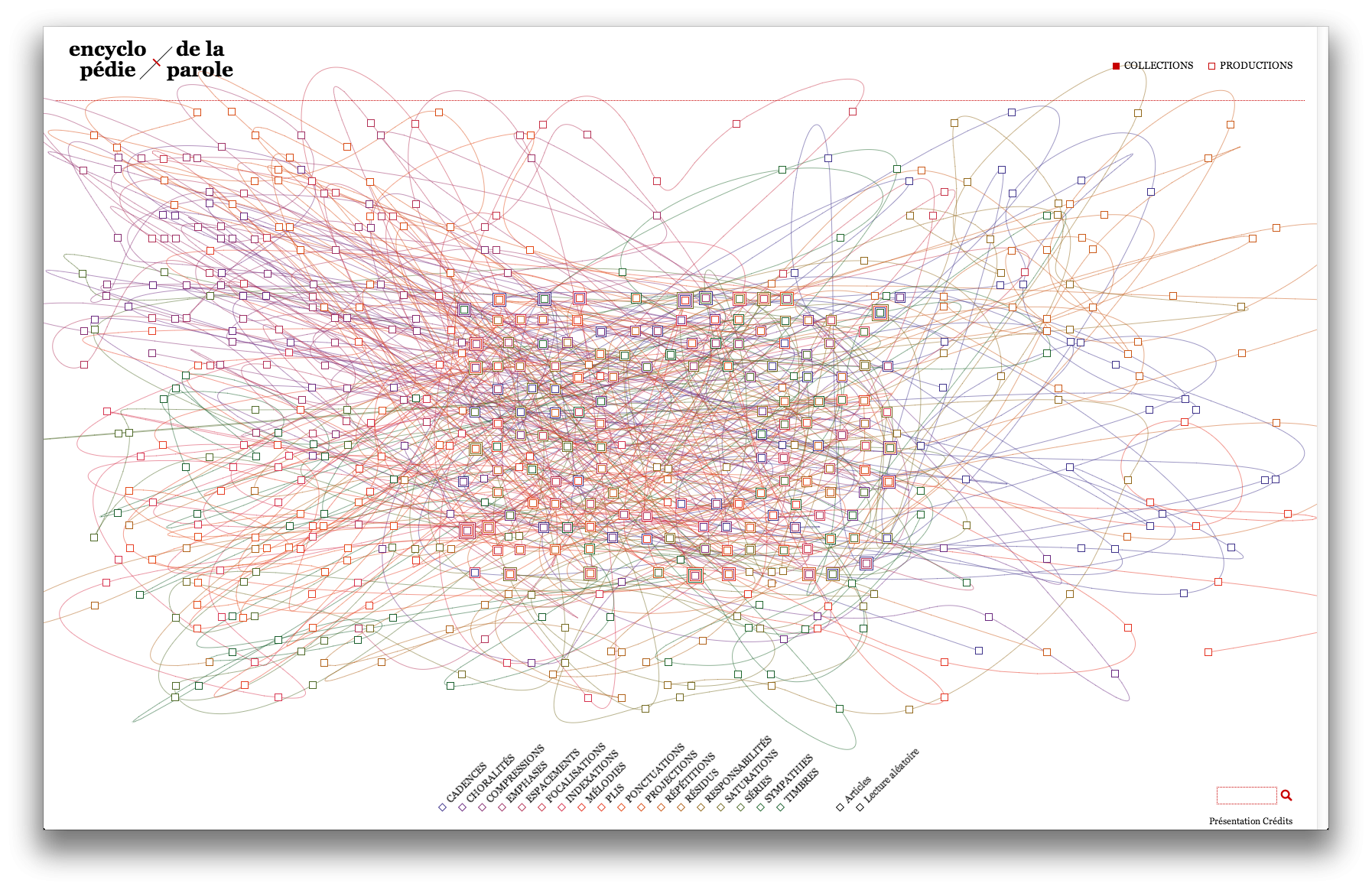

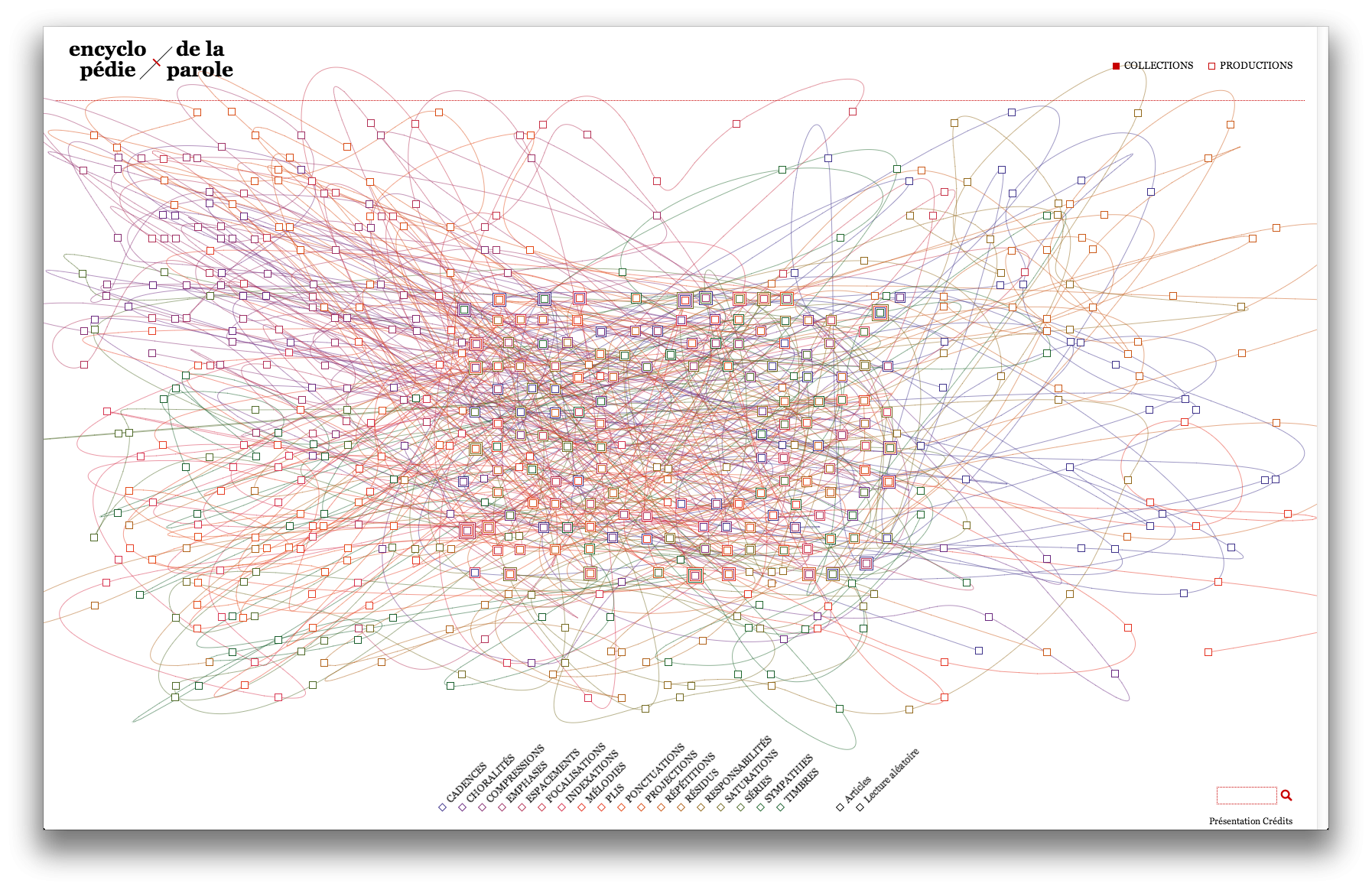

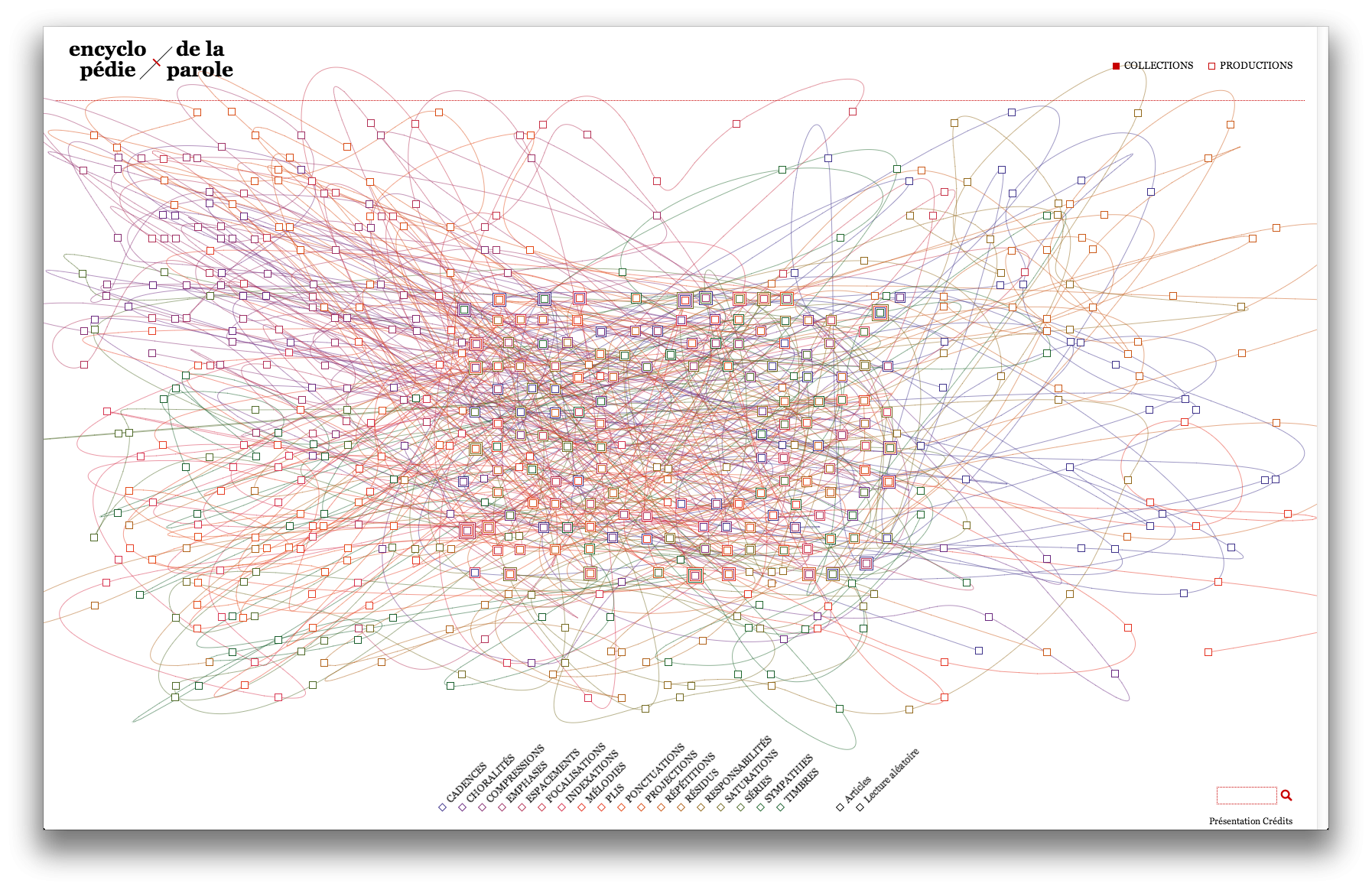

À quelques encablures de cette île, une autre approche cartographique m’attire : celle de L’Encyclopédie de la Parole, L’encyclopédie de la parole par le collectif G.U.I (voir annexes) initiée en 2007 par le collectif G.U.I.. Ici, la cartographie s’étend à l’oralité. Le projet collecte et répertorie plus de 1 000 enregistrements, trouvés sur internet, classés selon des phénomènes spécifiques de la parole, comme la cadence, le timbre, l’emphase, la saturation ou la mélodie. Chaque notion est théorisée, réfléchie, accompagnée d’une notice explicative. En cliquant sur les points de la carte pour voyager d’écoute en écoute, je me plais à explorer cette île. Je pourrais y passer des heures.

Le projet s’étend au-delà d’internet, il se déploie à travers des créations variées : pièces sonores, performances, spectacles, conférences, concerts et installations. Ces œuvres sont portées par un collectif pluridisciplinaire composé de poètes·ses, artistes, musicien·es, ethnographes, dramaturges et réalisateur·ices. L’approche de Lombardi et celle du collectif G.U.I. se rejoignent dans leur manière de structurer l’information pour révéler des connexions inattendues. Là où Lombardi trace les lignes au stylo pour parler des idées, G.U.I. cartographie les nuances de l’expression humaine, donnant vie à une cartographie sonore.

L’encyclopédie de la parole par le collectif G.U.I (voir annexes) initiée en 2007 par le collectif G.U.I.. Ici, la cartographie s’étend à l’oralité. Le projet collecte et répertorie plus de 1 000 enregistrements, trouvés sur internet, classés selon des phénomènes spécifiques de la parole, comme la cadence, le timbre, l’emphase, la saturation ou la mélodie. Chaque notion est théorisée, réfléchie, accompagnée d’une notice explicative. En cliquant sur les points de la carte pour voyager d’écoute en écoute, je me plais à explorer cette île. Je pourrais y passer des heures.

Le projet s’étend au-delà d’internet, il se déploie à travers des créations variées : pièces sonores, performances, spectacles, conférences, concerts et installations. Ces œuvres sont portées par un collectif pluridisciplinaire composé de poètes·ses, artistes, musicien·es, ethnographes, dramaturges et réalisateur·ices. L’approche de Lombardi et celle du collectif G.U.I. se rejoignent dans leur manière de structurer l’information pour révéler des connexions inattendues. Là où Lombardi trace les lignes au stylo pour parler des idées, G.U.I. cartographie les nuances de l’expression humaine, donnant vie à une cartographie sonore.

Je repars en mer, il reste encore beaucoup de chemin avant d’atteindre de nouvelles terres. Je décide donc de faire le point. Lors de mon voyage, j’ai découvert que la cartographie sensible est un moyen puissant de raconter des histoires, de capturer des émotions et de révéler des connexions profondes entre les individus et leur environnement. Qu’elle soit le fruit d’une démarche personnelle ou collective, chaque carte sensible explore les limites du visible et de l’intangible, transformant nos perceptions et enrichissant notre compréhension des espaces que nous habitons ou même des choses que nous ne nous attendons pas à voir représentées par la cartographie.

Serait-il temps pour moi de m’aventurer vers d’autres contrées ? Pour choisir ma destination, je m’installe à l’avant du bateau, face à l’immensité de la mer, et laisse mes pensées voguer. Il me revient à l’esprit l’écho d’une région particulière. Le vent semble vouloir m’y guider, et je décide de le suivre. J’accoste alors sur un territoire marqué par un mouvement cartographique qui alimente les débats de la sphère géographique depuis les années 1970. La cartographie radicale ou contre cartographie. Cette fois il me faudra découvrir le continent à pied, je reviendrai au port après avoir fait le tour.

La cartographie radicale est une pratique qui remet en question les conventions et les objectifs traditionnels des cartes. Considérées comme des constructions sociales et politiques souvent au service du pouvoir, les cartes deviennent, dans cette approche, des outils pour visibiliser les luttes, les inégalités et les expériences des groupes marginalisés. Qu’il s’agisse de « géographie et cartographie radicale » évoquée par David Harvey, de « cartographie critique » selon William Bunge (terme abandonné car récupéré politiquement par le centrisme), ou encore de « contre-cartographie », ces appellations traduisent une même ambition : créer des représentations participatives, collectives, émancipées, militantes et non centrées sur l’Occident, en opposition aux approches classiques.

Cette démarche trouve un écho dans la cartographie sensible, qui, bien que plus ou moins distincte, partage la même volonté de dépasser les limites des représentations traditionnelles. Tandis que la cartographie sensible valorise les émotions, les récits individuels et une perception poétique du monde, la cartographie radicale élargit cette subjectivité en adoptant une posture politique assumée. Ensemble, elles créent une carte guidée par l’émotion et l’engagement critique qui révèle ce qui est souvent occulté ou marginalisé.

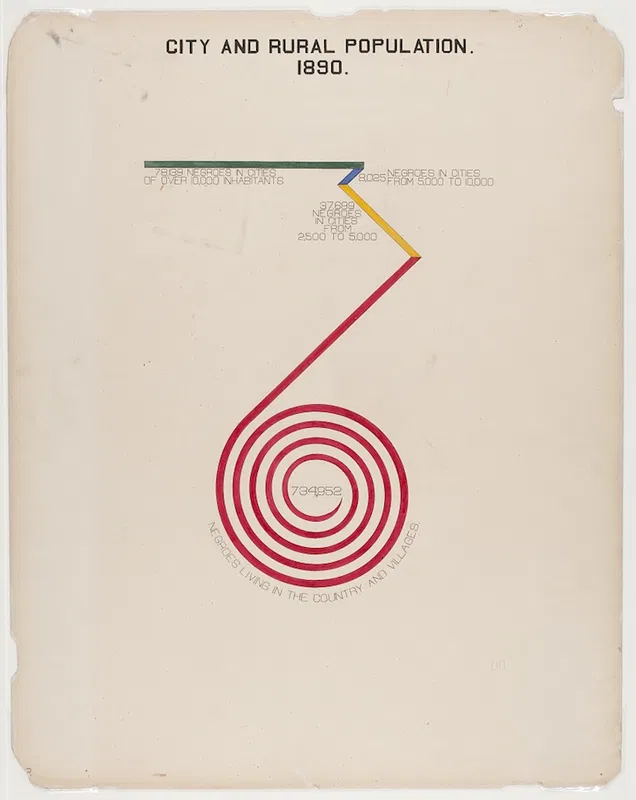

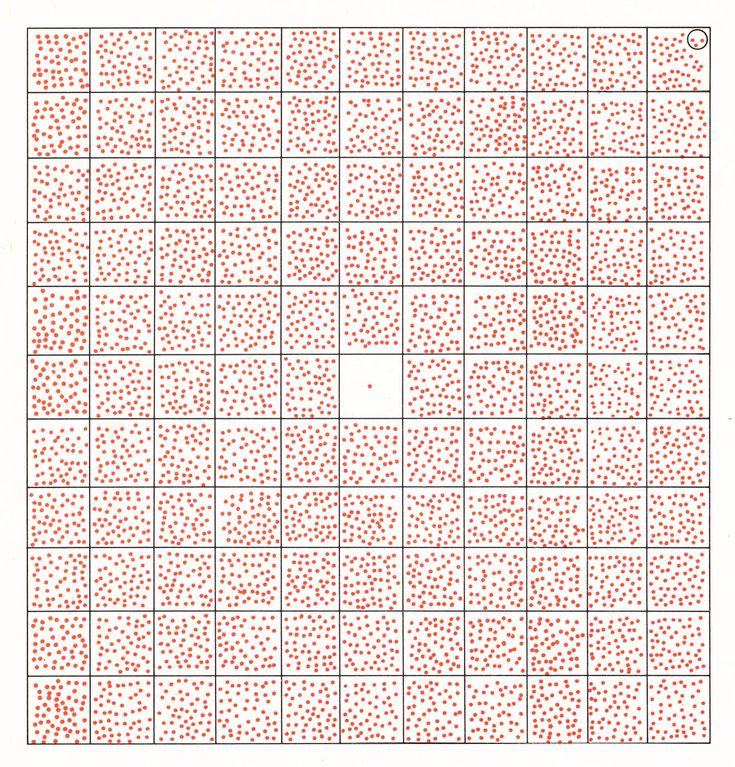

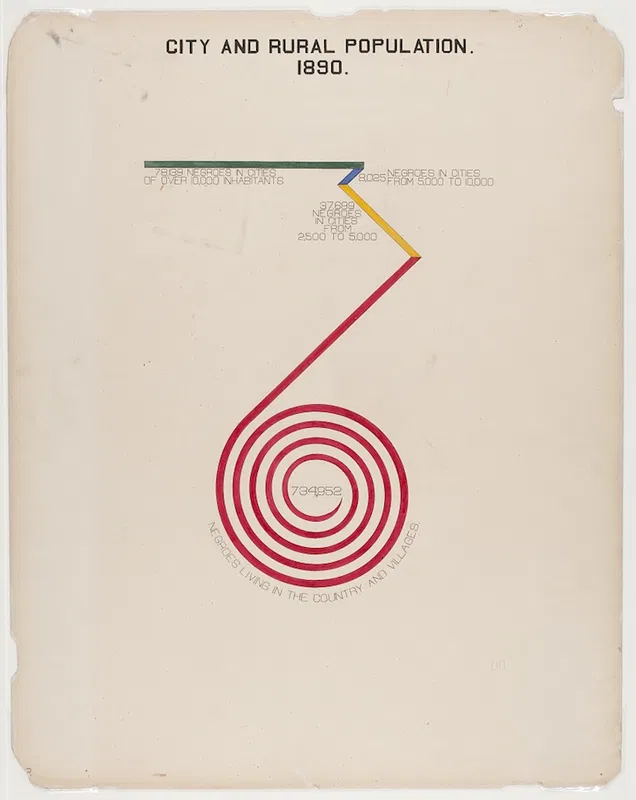

Je me dirige vers la carte la plus proche, située à quelques pas du port. Intitulée Capacité de destruction nucléaire Capacité de destruction nucléaire par William Bunge, elle a été réalisée en 1988 par William Bunge, en réponse aux traumatismes du milieu du XXe siècle. À première vue, elle ressemble davantage à un graphique qu’à une carte géographique, ce qui me laisse perplexe. Cependant, Nephtys Zwer, chercheuse engagée et spécialiste de la cartographie radicale, la décrit comme la plus belle carte qu’elle connaisse.

Capacité de destruction nucléaire par William Bunge, elle a été réalisée en 1988 par William Bunge, en réponse aux traumatismes du milieu du XXe siècle. À première vue, elle ressemble davantage à un graphique qu’à une carte géographique, ce qui me laisse perplexe. Cependant, Nephtys Zwer, chercheuse engagée et spécialiste de la cartographie radicale, la décrit comme la plus belle carte qu’elle connaisse.

La carte se présente de manière très schématique, sous la forme d’un tableau composé de 11 colonnes et 11 lignes, rempli de petits points rouges. La légende, élément clé pour saisir son message, indique : « Le point rouge isolé au centre symbolise à lui seul la puissance de feu de la Seconde Guerre mondiale. Tous les autres points rouges représentent la force de frappe des armes nucléaires existantes. Le cercle en haut à droite illustre les armes transportées par un seul sous-marin Poséidon, dont la puissance équivaut à celle de trois guerres mondiales. »4. En lisant cette légende, un frisson me parcourt l’échine. Elle donne à voir, d’une manière brute et percutante, l’ampleur démesurée de la menace que représentent ces armes. William Bunge dédicace cette carte « aux enfants, de la part de leurs géographes. », une manière de questionner le monde que nous laissons aux génération futures.

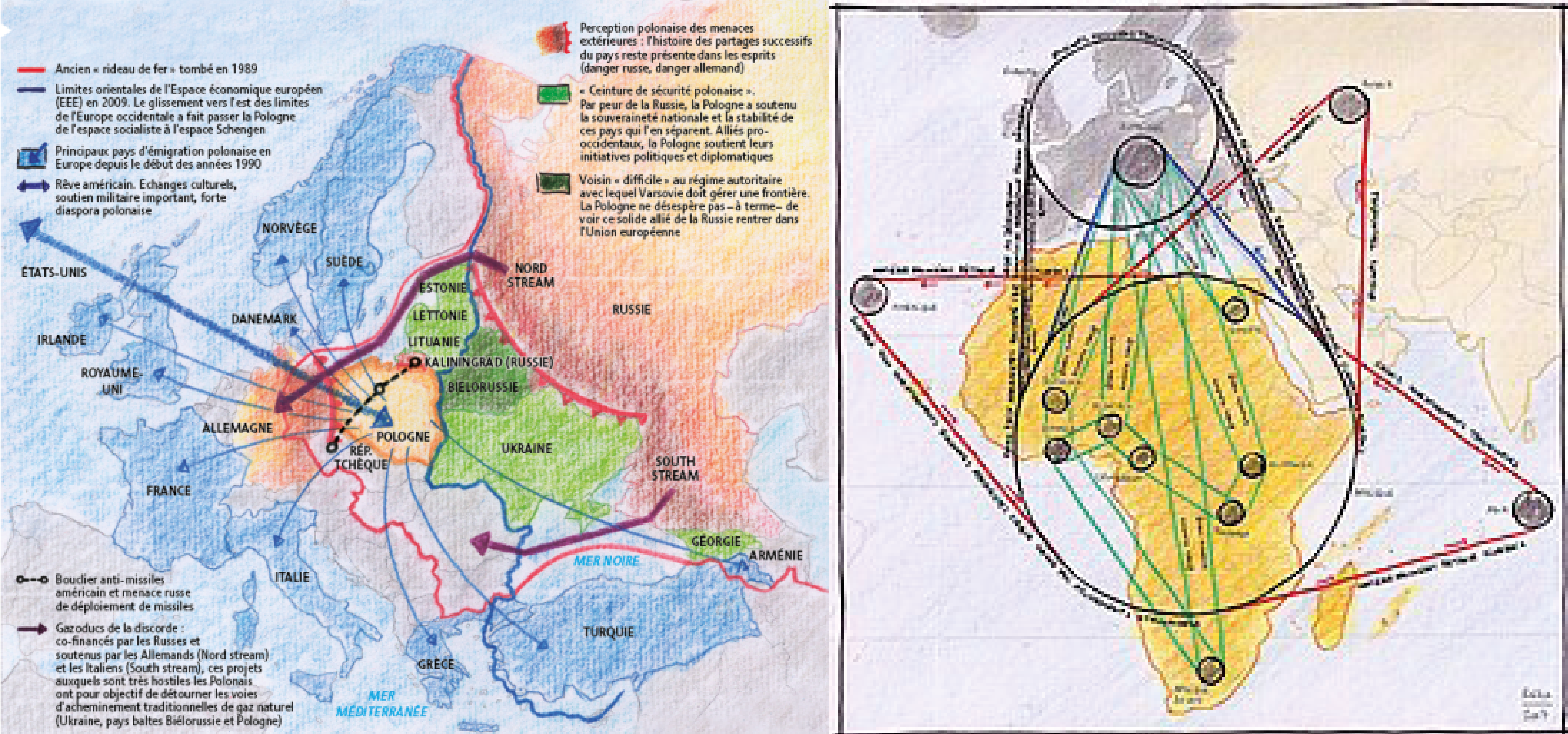

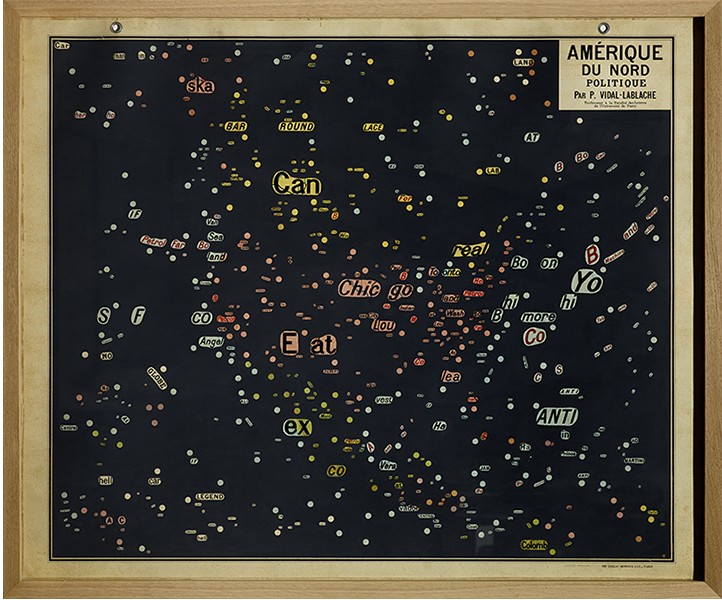

Ainsi je comprend mieux la cartographie radicale, une manière de représenter graphiquement les cartes très inhabituelles et des messages forts. J’aimerais en savoir plus, je me dirige vers d’autre créations ne se trouvant pas bien loin, des cartes réalisées par un ami de Nephtys Zwer et expert en la matière, Philippe Rekacewicz. Ce graphiste et géographe avait grand talent à réaliser des cartes numériques, mais il a abandonné cette pratique pour la cartographie à main levée, réinstaurant l’esquisse dans la pratique. Son intention est de repousser la prétention de l’objectivité cartographique et de montrer qu’il est tout à fait possible de représenter la carte du monde sans chercher à tout prix l’exactitude. Ces représentations nouvelles de la carte sont finalement tout aussi légitimes de la projection Mercator5 que nous connaissons si bien, elle est inexacte mais compréhensible.

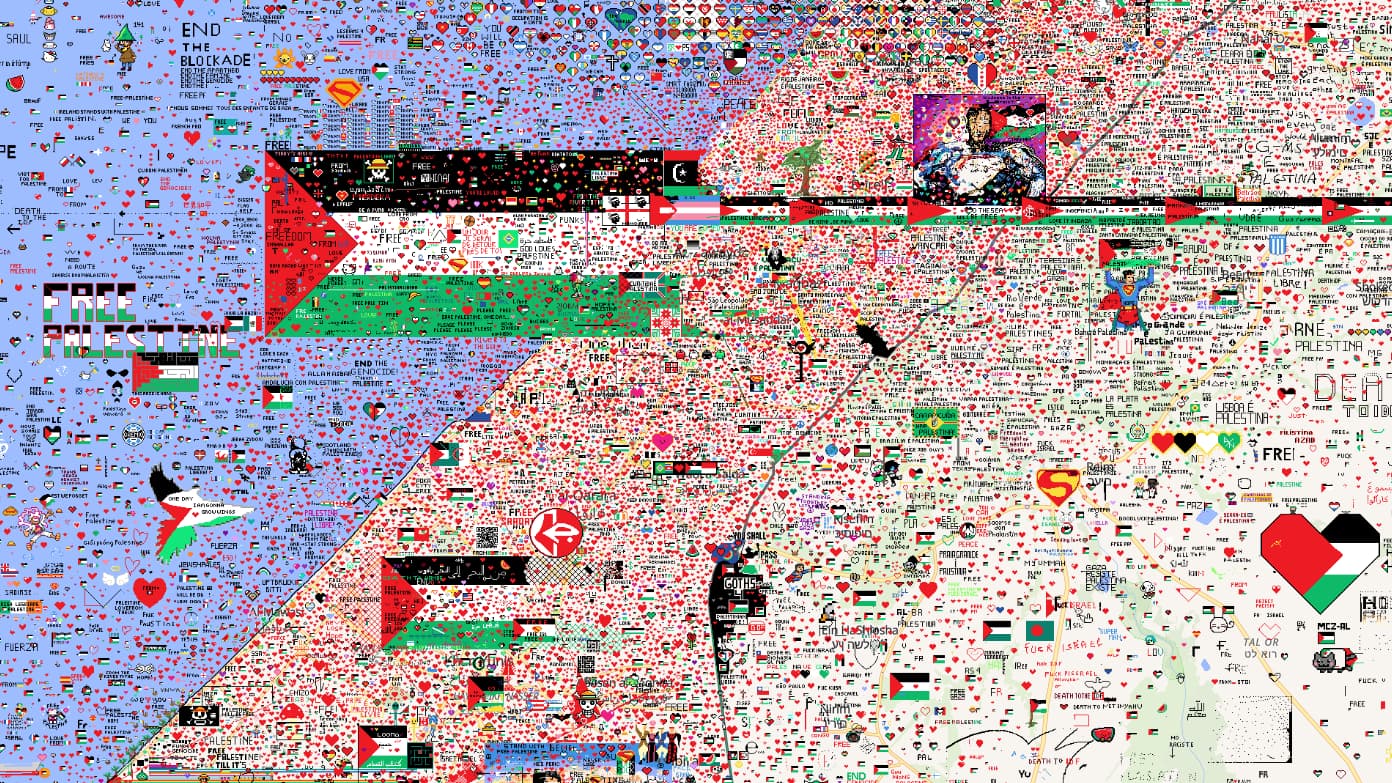

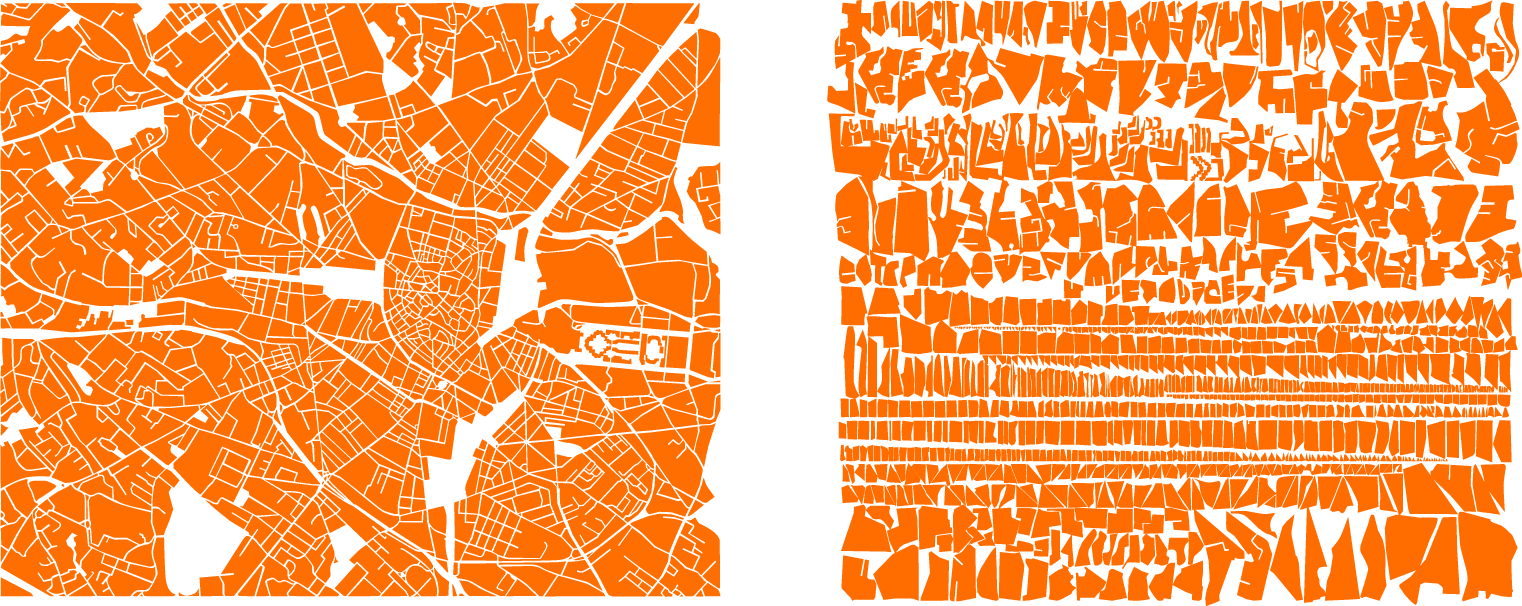

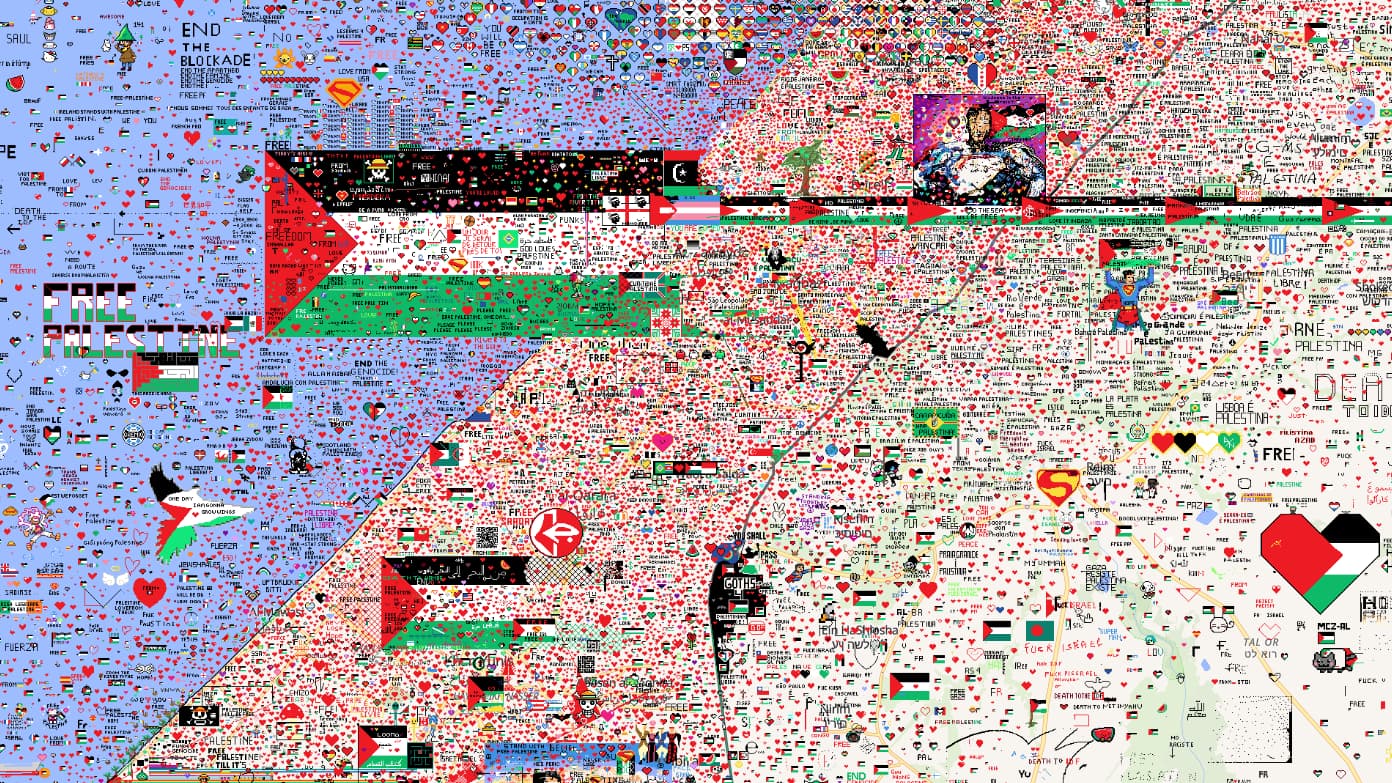

Revenons à l’idée développée par Nephtys Zwer et Philippe Rekacewicz, qui consiste à dénoncer la supposée justesse des cartes. Un exemple emblématique qu’iels soulignent régulièrement est la propagande médiatique omniprésente menée par Israël face au monde arabe. Mahmoud Abbas, président palestinien, a longtemps tenté de défendre son pays face à la presse en brandissant des cartes illustrant la progression de la colonisation israélienne et la réduction progressive du territoire palestinien au fil des années. De son côté, Benjamin Netanyahou a régulièrement utilisé des cartes « faites maison » pour manipuler les informations à son avantage, offrant une représentation biaisée du conflit. Ces cartes suggéraient l’idée d’une guerre d’égal à égal, masquant toute dimension de domination ou de volonté génocidaire. Le premier ministre israélien s’est donc servi de la cartographie comme outil de preuve, de par la légitimité que l’on accorde naturellement à cette science pourtant inexacte. Benjamin Netanyahou en a fait un puissant outil de persuasion et de justification politique, malgré son caractère fondamentalement malsain. La cartographie radicale s’inspire directement des formes utilisées dans les cadres militaire et économique, détournant leurs outils pour en révéler les logiques sous-jacentes. Les grilles, tracés de frontières, visualisations de flux et représentations logistiques, initialement conçus pour la surveillance, le contrôle ou l’optimisation des ressources, sont réinvestis pour illustrer des dynamiques de pouvoir, des inégalités ou des conflits invisibilisés. En reprenant ces éléments, elle expose par exemple les impacts des infrastructures économiques sur les territoires ou les dispositifs de surveillance appliqués aux migrations. Ce détournement met en évidence la manière dont ces outils, conçus pour exercer un contrôle, peuvent également servir à dénoncer et à résister.

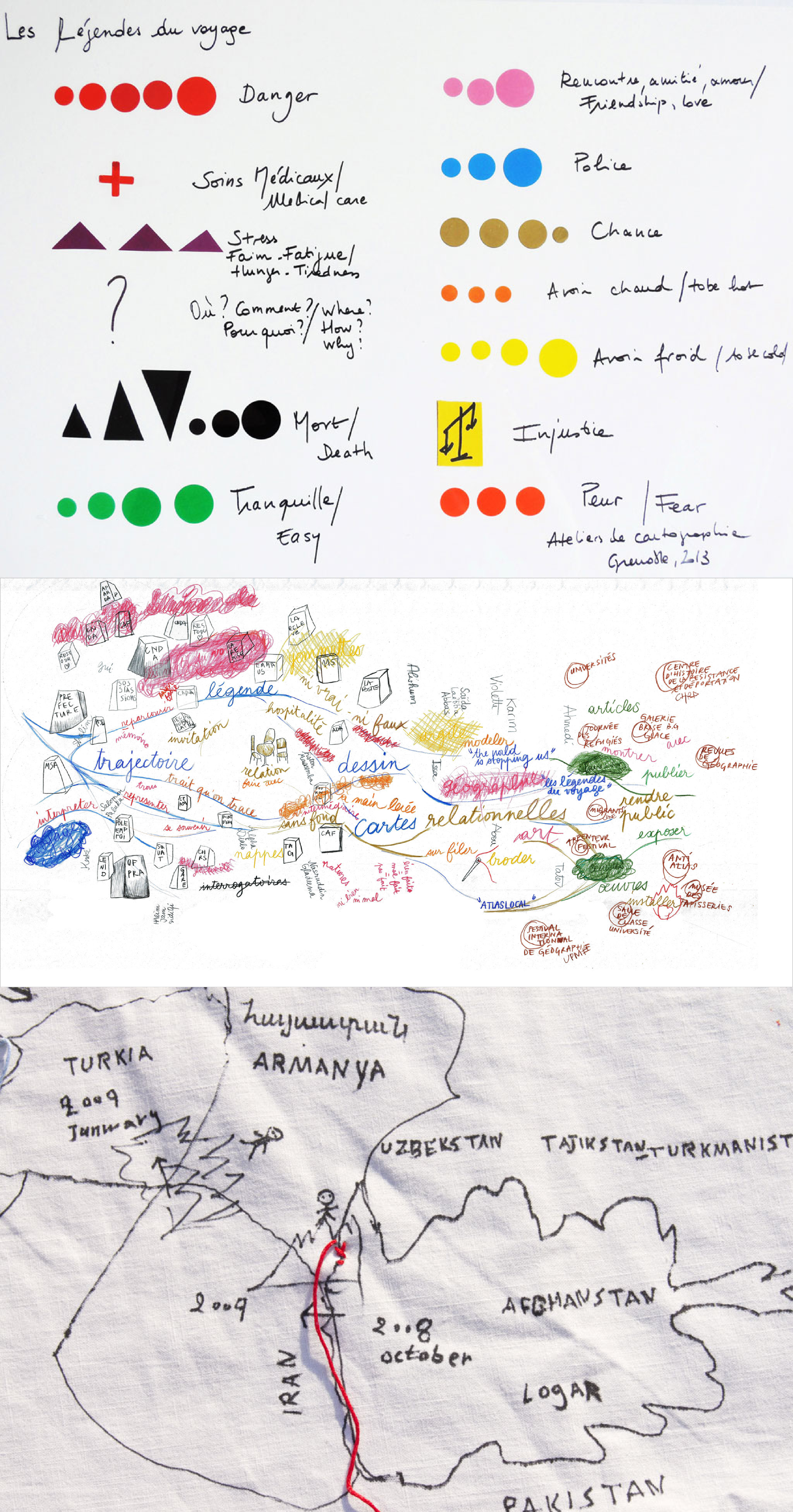

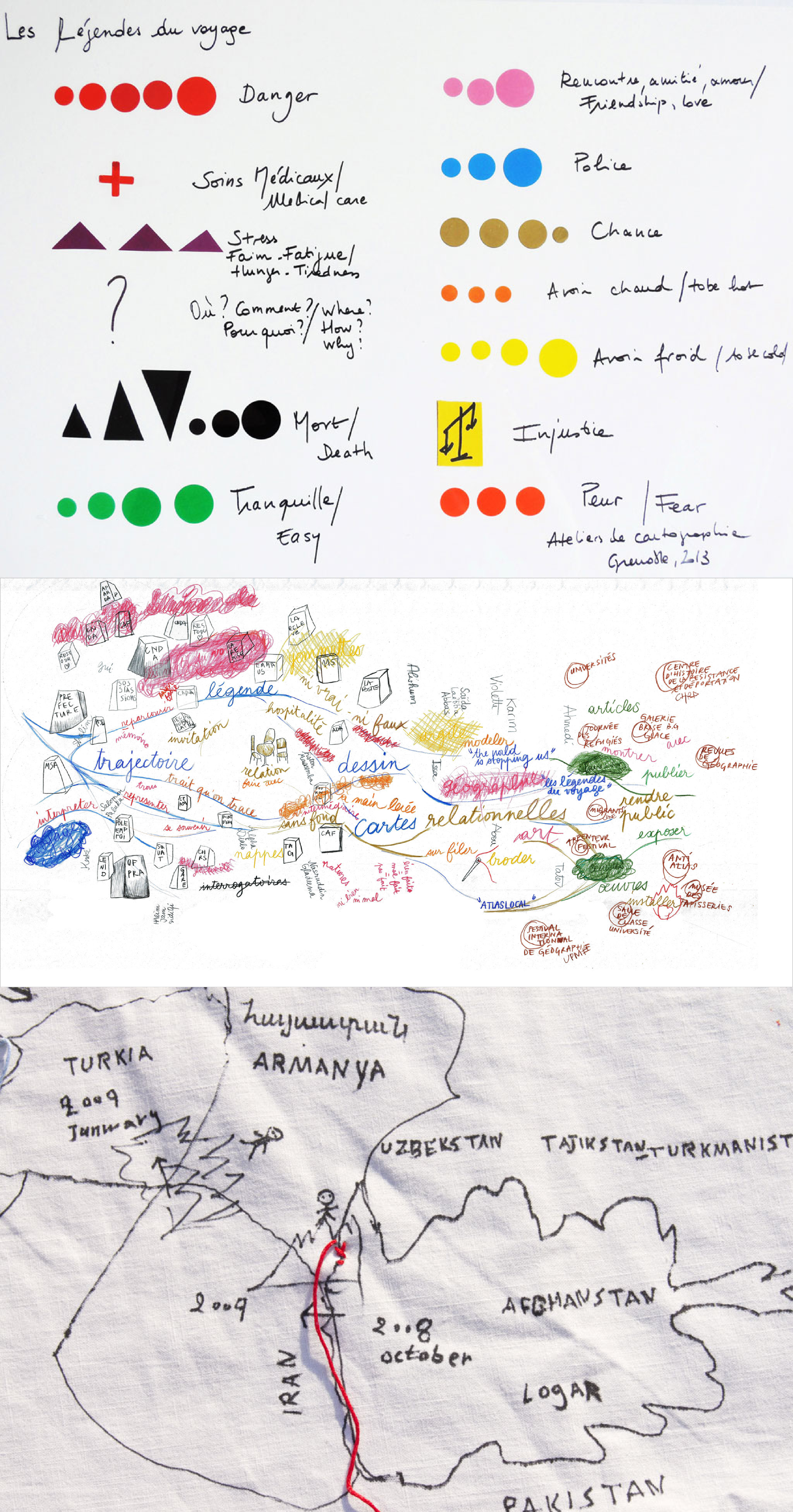

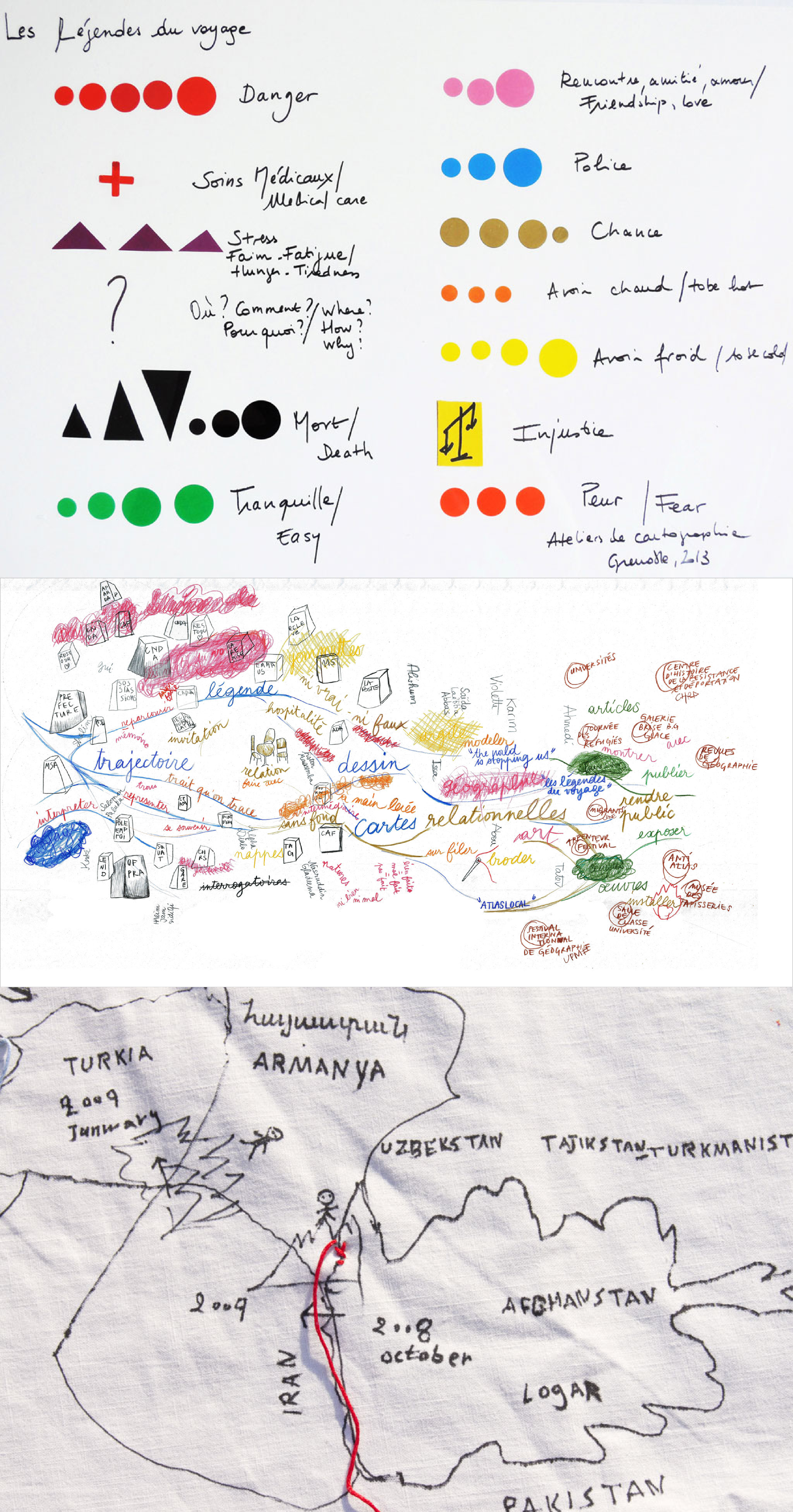

Avant de quitter le continent de la cartographie radicale, je me dirige vers les œuvres de Sarah Mekdjian Cartes dessinées par Sarah Mekdjian (voir annexes) découvertes au sommet d’une colline. Son travail fusionne géographie, art et récits personnels pour redéfinir le rôle des cartes dans notre compréhension des territoires et des expériences humaines. En s’écartant des conventions cartographiques traditionnelles, Mekdjian donne la parole aux voix marginalisées, en particulier celles des communautés invisibles pour la cartographie classique. Les œuvres de Sarah Mekdjian se distinguent par leur approche graphique abstraite et sensible, s’éloignant des conventions géométriques et des symboles traditionnels. Ses cartes, faites à main levée, sont à la fois brutes et pleines de caractère. Ces créations ne cherchent pas à reproduire une réalité géographique, mais à traduire des expériences humaines intimes et collectives. Elles intègrent souvent des illustrations oniriques ou s’integre dans des projets participatifs, réalisées avec des migrant·es et des personnes issues de communautés marginalisées. En mettant l’accent sur les perceptions subjectives, les mémoires et les émotions liées aux espaces, elle expose aussi les rapports de pouvoir qui façonnent ces parcours, elle remet en question les cartes institutionnelles qui réduisent les migrations à des flèches représentant des flux. En ce sens, ses œuvres incarnent la cartographie radicale et sensible en assumant un tracé sortant de l’ordinaire, un parallèle intéressant lorsqu’on parle de marginalisation des individues.

Cartes dessinées par Sarah Mekdjian (voir annexes) découvertes au sommet d’une colline. Son travail fusionne géographie, art et récits personnels pour redéfinir le rôle des cartes dans notre compréhension des territoires et des expériences humaines. En s’écartant des conventions cartographiques traditionnelles, Mekdjian donne la parole aux voix marginalisées, en particulier celles des communautés invisibles pour la cartographie classique. Les œuvres de Sarah Mekdjian se distinguent par leur approche graphique abstraite et sensible, s’éloignant des conventions géométriques et des symboles traditionnels. Ses cartes, faites à main levée, sont à la fois brutes et pleines de caractère. Ces créations ne cherchent pas à reproduire une réalité géographique, mais à traduire des expériences humaines intimes et collectives. Elles intègrent souvent des illustrations oniriques ou s’integre dans des projets participatifs, réalisées avec des migrant·es et des personnes issues de communautés marginalisées. En mettant l’accent sur les perceptions subjectives, les mémoires et les émotions liées aux espaces, elle expose aussi les rapports de pouvoir qui façonnent ces parcours, elle remet en question les cartes institutionnelles qui réduisent les migrations à des flèches représentant des flux. En ce sens, ses œuvres incarnent la cartographie radicale et sensible en assumant un tracé sortant de l’ordinaire, un parallèle intéressant lorsqu’on parle de marginalisation des individues.

Il est temps pour moi de repartir, l’esprit en ébullition. Nous avons exploré de nombreuses formes de cartes sensibles, définies comme une approche qui met en avant les perceptions, les émotions et les récits subjectifs pour représenter les espaces, en privilégiant l’expérience humaine à la stricte objectivité géographique. J’élargis désormais cette définition à des cartes sensibles dans un autre sens : celles qui portent des valeurs profondément émouvantes et engagées.

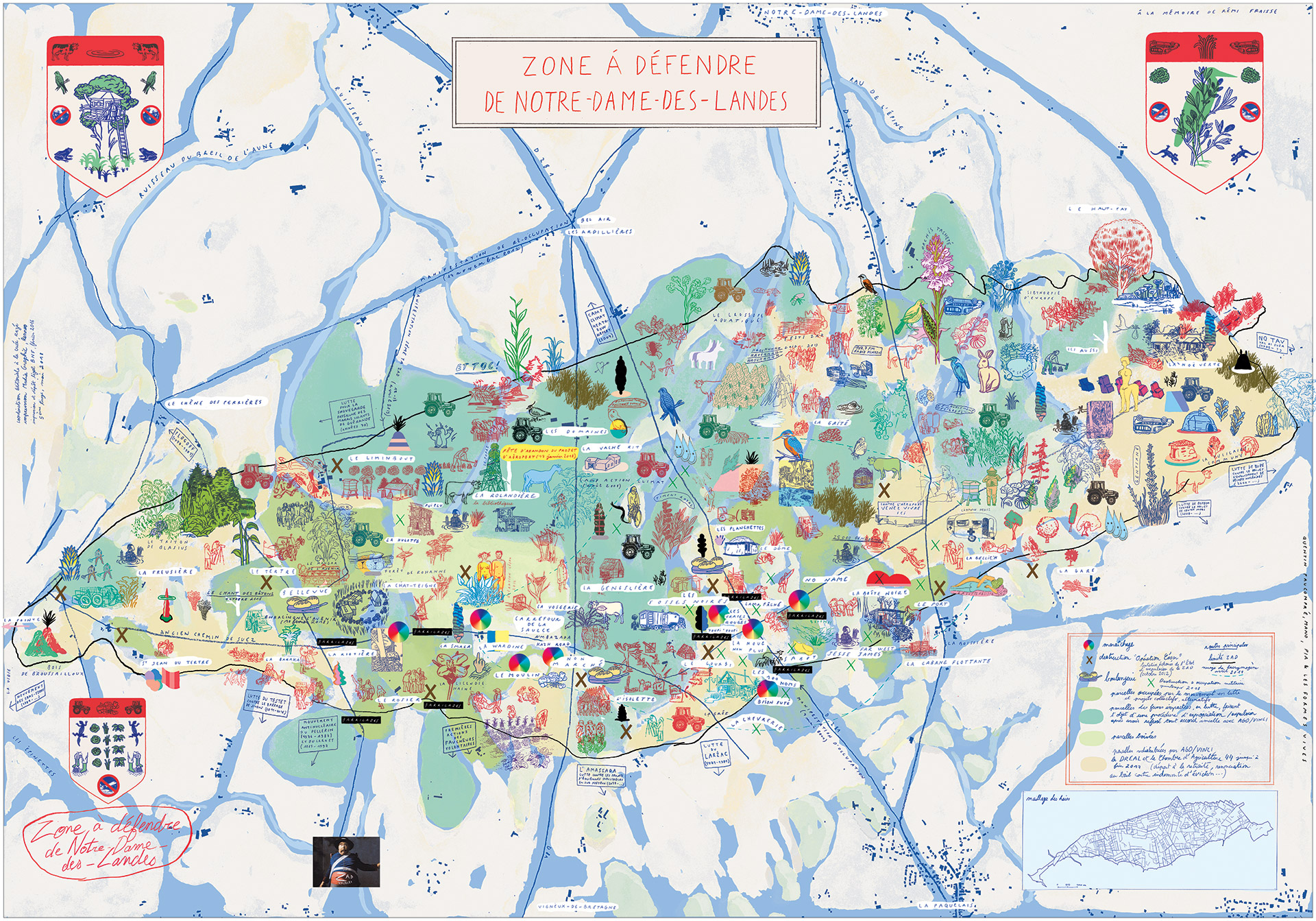

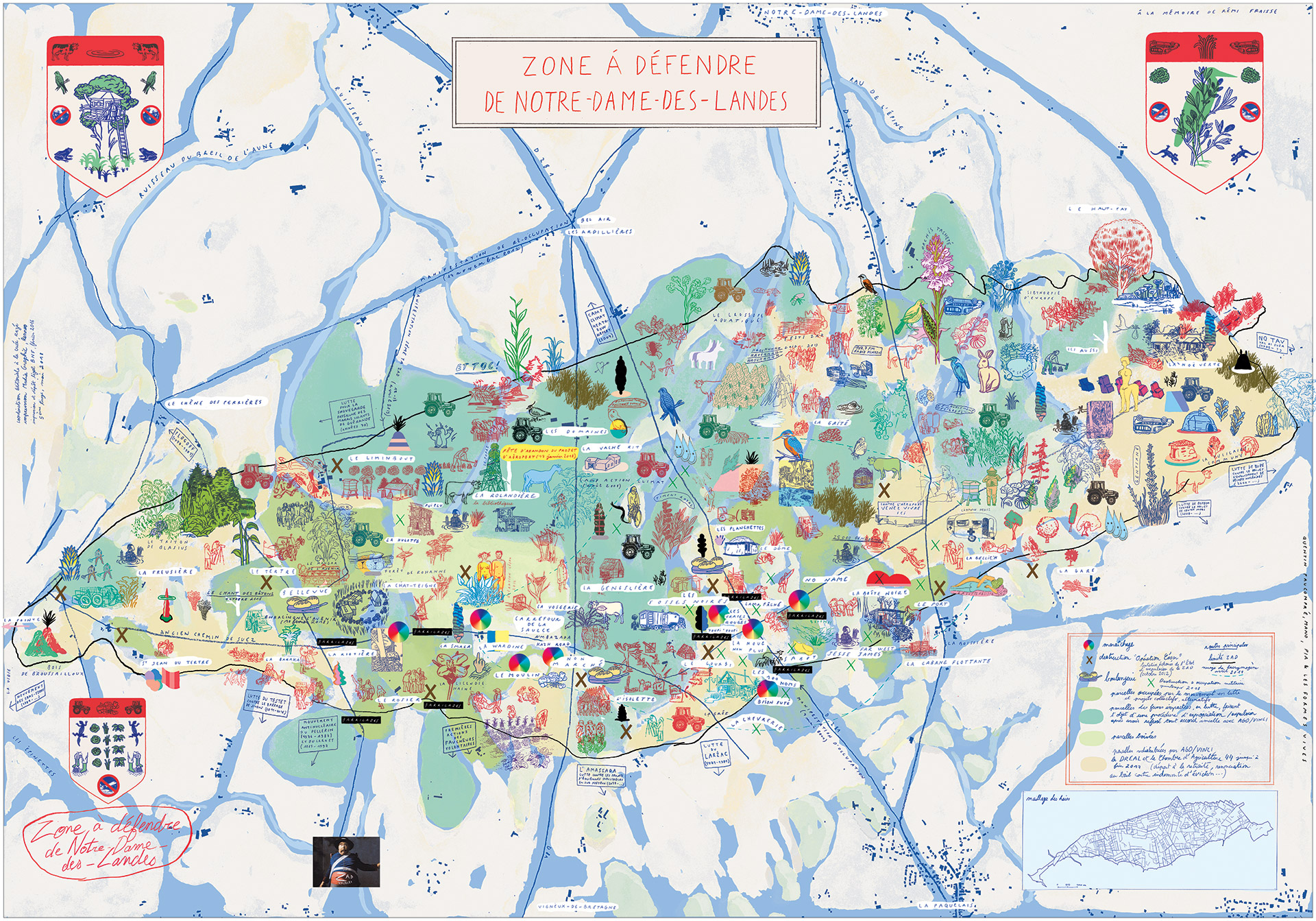

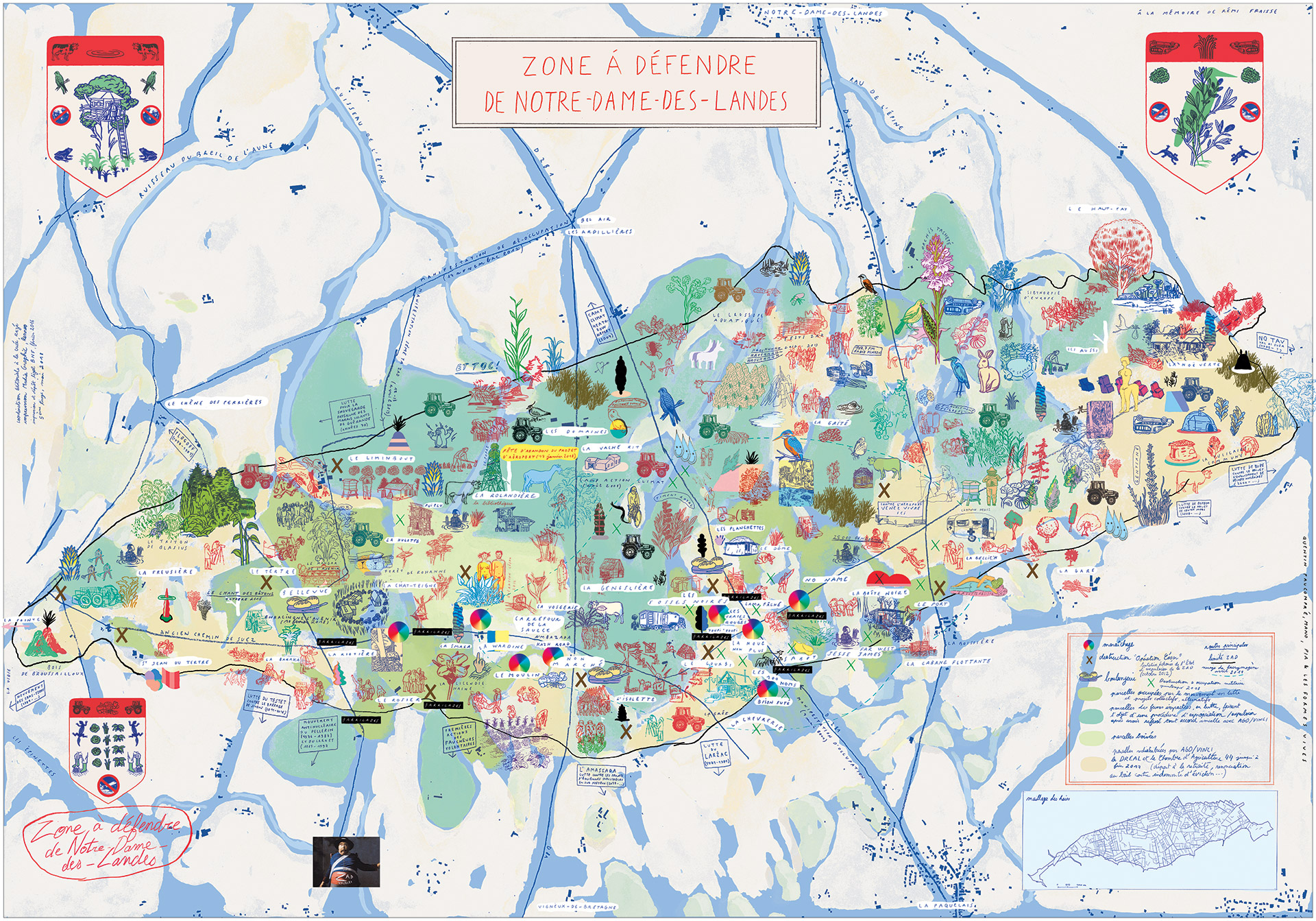

Je reprends ma navigation pour me rendre dans la Bretagne historique, dans le pays nantais, à la découverte d’une œuvre singulière et emblématique : la Carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par Quentin Faucompré (voir annexes) Conçue par Quentin Faucompré et Formes Vives pour les éditions À La Criée, cette carte, à la fois artistique et militante reflète la richesse humaine, écologique et sociale de ce territoire devenu symbole de lutte. Présentée sous la forme d’un dépliant, évoquant les cartes routières traditionnelles, elle s’inscrit dans une démarche de diffusion accessible avec un prix symbolique de 1 €. Chaque nouvelle édition, actualisée et enrichie jusqu’à la cinquième en avril 2018, est le fruit d’un travail constant pour capturer l’évolution de la ZAD, jusqu’à sa dissolution partielle après l’intervention militaire violente menée sous le gouvernement Macron. Cette dernière édition marque ainsi un tournant dans l’histoire de la lutte contre le projet d’aéroport, abandonné cette même année. Graphiquement, la carte s’éloigne des codes classiques de la cartographie scientifique : oubliez la géométrie rigide, les symboles standardisés ou les projections précises. Ici, le style est inspiré de l’illustration et de la bande dessinée, avec des traits vivants, parfois volontairement approximatifs, et des couleurs chaleureuses. Chaque élément visuel incarne l’énergie et la créativité propres à la ZAD : des cabanes, jardins partagés, espaces collectifs et infrastructures alternatives y sont dessinés avec une sensibilité qui invite à explorer, mais aussi à rêver d’utopies. Loin d’un simple inventaire spatial, cette carte se transforme en un véritable récit visuel, ponctué d’annotations poétiques, humoristiques et parfois critiques, qui traduisent l’âme de ce territoire. Il documente une résistance. Les idéaux portés par les zadistes (désobéissance civile, solidarité, réinvention sociale, utopie concrète) y sont mis en avant, tout comme les tensions qui ont façonné ce territoire unique. Cette carte, sert d’archives auprès de photographies et textes explicatifs, de quoi garder des trace de l’action et des études sociales qui y ont été menées.

Carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par Quentin Faucompré (voir annexes) Conçue par Quentin Faucompré et Formes Vives pour les éditions À La Criée, cette carte, à la fois artistique et militante reflète la richesse humaine, écologique et sociale de ce territoire devenu symbole de lutte. Présentée sous la forme d’un dépliant, évoquant les cartes routières traditionnelles, elle s’inscrit dans une démarche de diffusion accessible avec un prix symbolique de 1 €. Chaque nouvelle édition, actualisée et enrichie jusqu’à la cinquième en avril 2018, est le fruit d’un travail constant pour capturer l’évolution de la ZAD, jusqu’à sa dissolution partielle après l’intervention militaire violente menée sous le gouvernement Macron. Cette dernière édition marque ainsi un tournant dans l’histoire de la lutte contre le projet d’aéroport, abandonné cette même année. Graphiquement, la carte s’éloigne des codes classiques de la cartographie scientifique : oubliez la géométrie rigide, les symboles standardisés ou les projections précises. Ici, le style est inspiré de l’illustration et de la bande dessinée, avec des traits vivants, parfois volontairement approximatifs, et des couleurs chaleureuses. Chaque élément visuel incarne l’énergie et la créativité propres à la ZAD : des cabanes, jardins partagés, espaces collectifs et infrastructures alternatives y sont dessinés avec une sensibilité qui invite à explorer, mais aussi à rêver d’utopies. Loin d’un simple inventaire spatial, cette carte se transforme en un véritable récit visuel, ponctué d’annotations poétiques, humoristiques et parfois critiques, qui traduisent l’âme de ce territoire. Il documente une résistance. Les idéaux portés par les zadistes (désobéissance civile, solidarité, réinvention sociale, utopie concrète) y sont mis en avant, tout comme les tensions qui ont façonné ce territoire unique. Cette carte, sert d’archives auprès de photographies et textes explicatifs, de quoi garder des trace de l’action et des études sociales qui y ont été menées.

À la croisée des pratiques de cartographie sensible et radicale, cette carte mêle avec brio les ressentis, les récits individuels et les engagements collectifs. Elle s’affirme comme une critique graphique de l’autorité et des représentations institutionnelles. Elle interroge également notre rapport aux territoires et à leurs usages : plutôt que d’être un simple support d’information, elle est outil de tractage, d’expression, de mémoire et de contestation politique.

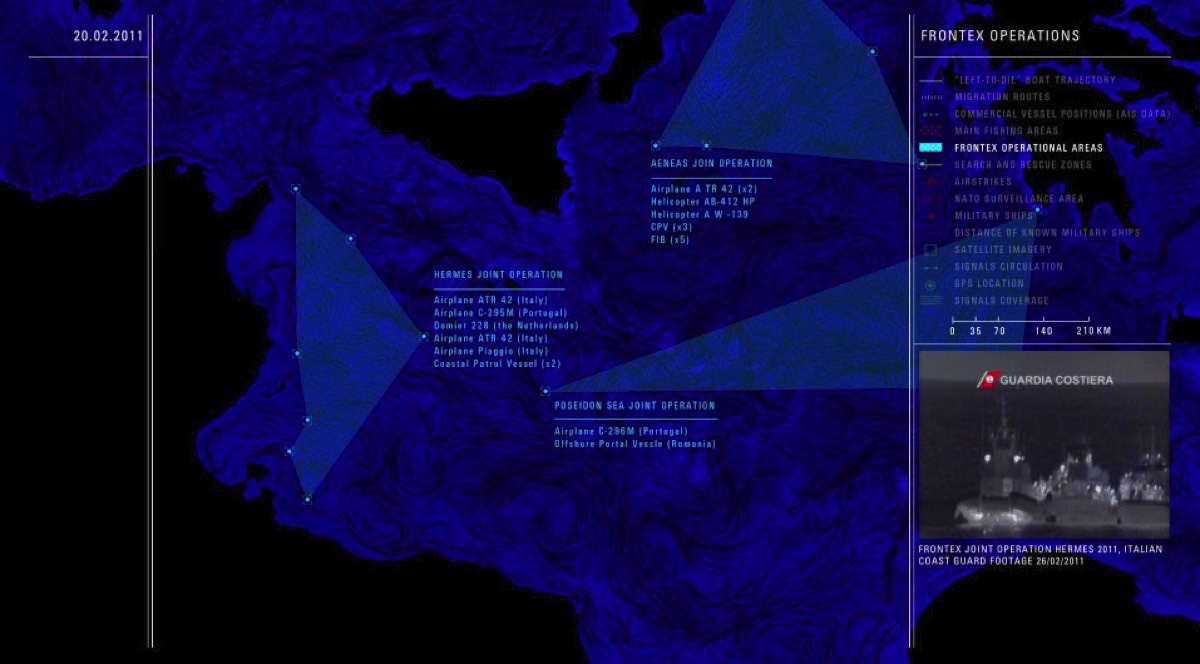

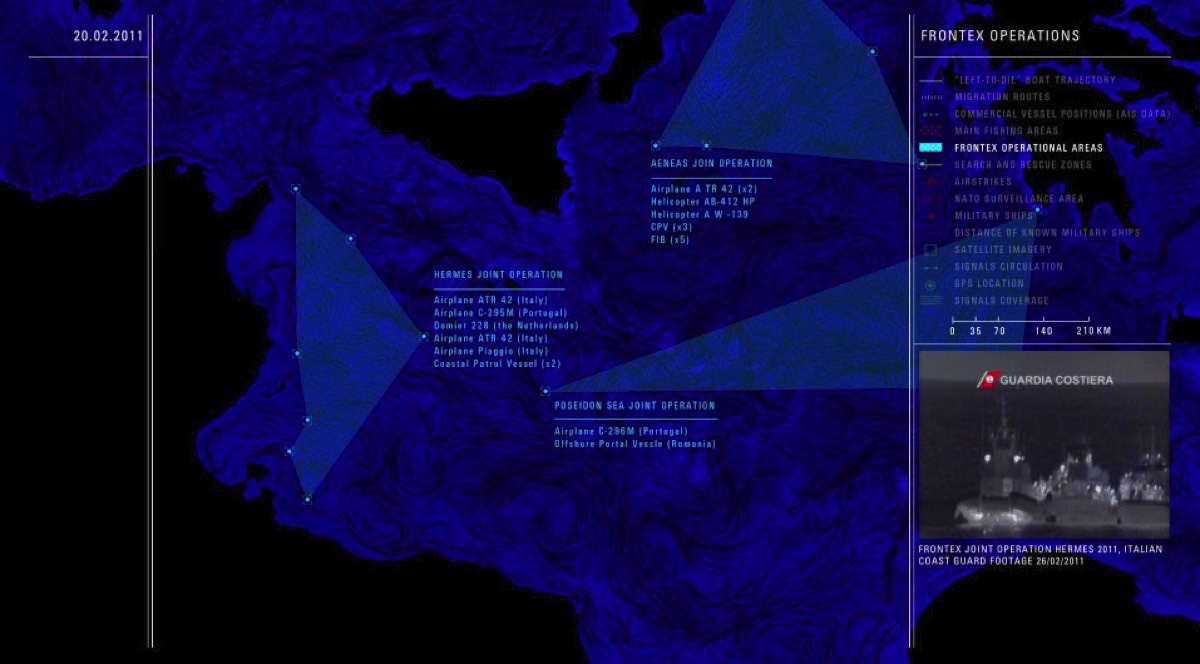

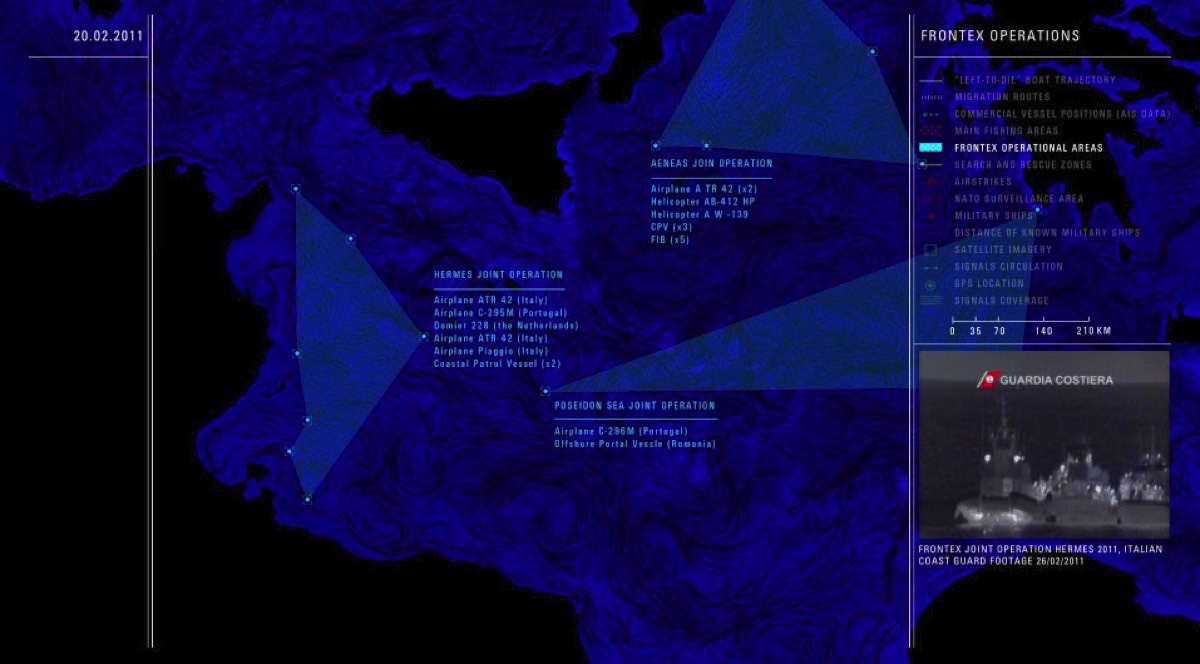

Je poursuis mon voyage, avec le sentiment que le chemin qui me reste à parcourir se réduit. Mais devant moi, une mer calme mais inquiétante se profile. L’air est lourd, je prends la barre, inquiète. En scrutant l’horizon, une nouvelle carte se dévoile. Elle illustre le projet Liquid Traces – The Left-to-Die Boat Case, conçu par Charles Heller et Lorenzo Pezzani Liquid Traces – The Left

Liquid Traces – The Left

Ce travail, à la fois artistique et documentaire, a été utilisé pour soutenir plusieurs plaintes juridiques dénonçant la non-assistance en mer. Présentée dans de nombreuses expositions internationales, cette œuvre a acquis une reconnaissance importante : en 2022, le National Maritime Museum l’a intégrée à ses collections, soulignant son rôle essentiel dans la dénonciation des violations des droits humains en mer et des politiques migratoires européennes.

Le cœur lourd, la larme à l’œil, je me dirige vers une dernière carte : Le long de la route BR-163 Le long de la route BR

Le long de la route BR

Les images satellites jouent un rôle crucial en montrant l’évolution de la couverture forestière au fil du temps. Par exemple, dès les premiers kilomètres après Santarém, on observe des motifs en « arêtes de poisson » caractéristiques de la déforestation, où des parcelles défrichées s’étendent le long des routes secondaires. Ces visuels sont accompagnés de descriptions détaillées qui expliquent les causes et les conséquences de ces transformations paysagères. La cartographie constitue le cœur du projet. Elle offre une exploration détaillée de la région, mettant en lumière les zones de déforestation, les aires protégées, les routes ainsi que les infrastructures clés comme les ports et les terminaux de stockage.. Alimentées par les données du projet « Global Forest Change » de l’Université du Maryland, elles fournissent des informations actualisées sur l’étendue et la progression de la déforestation. En alliant données géospatiales, visuels immersifs et analyses approfondies, ce projet illustre les interactions entre activités humaines et environnementales, rendant visible l’impact des infrastructures sur un écosystème fragile. La force de cette cartographie réside dans sa capacité à rendre les problématiques complexes accessibles, tout en sensibilisant à l’urgence écologique.

Les cartes engagées, par leur capacité à donner une voix aux récits invisibilisés et à dénoncer les injustices, montrent une face de la cartographie rare. Je les considère comme des cartes sensibles parce qu’elles mettent en avant les émotions, les vécus et les luttes humaines, tout en interrogeant les rapports de pouvoirs qui façonnent les espaces. Ces cartes ne se limitent pas à informer : elles mobilisent, touchent et invitent à la réflexion. En mêlant subjectivité, esthétique et engagement, elles incarnent une vision profondément humaine et politique de la cartographie.

Il est temps pour moi de rentrer, le voyage a été très enrichissant. Dans la phase de préparation de l’aventure, j’ai découvert qu’il s’agissait d’un langage à part entière, mêlant science, art et pouvoir. Une carte, loin d’être neutre, est une construction : elle découpe, simplifie et ordonne un monde toujours plus complexe, selon des choix bien définis, ces choix n’étant jamais anodins. Voulant questionner ces dynamiques, le voyage à l’appui de cartes sensibles semblait se dresser comme une évidence.

Au fil de mon exploration, je me suis immergée dans ces cartes, et développé une analyse à mi-chemin entre l’expression artistique et la science humaine. J’ai mis en avant la traduction des perceptions intimes, des émotions et des vécus personnels. Elles m’ont invité à repenser les cartes comme des récits vivants, capables de capturer non seulement l’espace, mais aussi l’expérience de cet espace. Que ce soit à travers les sons, les odeurs ou les souvenirs qui imprègnent un lieu, les cartes sensibles révèlent des dimensions souvent ignorées par la cartographie traditionnelle.

J’ai été amenée à m’interroger sur les enjeux cartographiques. Au-delà d’un simple outil de visualisation de données, ces cartes peuvent devenir des moyens d’engagement. En élargissant les frontières des représentations du monde, la cartographie sensible ouvre également à saisir des lieux, des espaces où s’engagent des luttes sociales.

Ce voyage m’a conduit à une conclusion essentielle : il n’existe pas une seule manière de cartographier le monde, mais une multiplicité d’approches, chacune ayant sa pertinence selon les besoins et les contextes. Les cartes sensibles donnent à voir l’invisible, les cartes radicales contestent les pouvoirs en place, et une analyse critique nous rappelle de ne jamais les prendre pour des vérités absolues. Alors que mon voyage s’achève, je ressens une profonde gratitude pour les paysages que j’ai traversés. Désormais, je vois la carte comme un espace de rencontre entre le monde et ses représentations, entre l’imaginaire et le concret, entre le pouvoir et l’émancipation. Ce voyage m’a appris qu’une carte est une invitation à rêver, à interroger, et à réinventer notre manière de lire et de comprendre ce qui nous entoure que ce soit près de soi (espaces intimes) ou ouvrant sur le vaste monde (espaces critiques et modulables).

REKACEWICZ Philippe et ZWER Nepthys. Cartographie radicale – Explorations. éditions La Découverte. 2021. 295 pages

MONSAINGEON Guillaume. Mappamundi : Art et cartographie. Parenthèses. 2013. 190 pages

HARMON Katharine et CLEMANS Gayle. The map as art : Contemporary Artists explore Cartography. New York : Princeton Architectural Press. 2009. 255 pages

BERTIN Jacques. La graphique et le traitement graphique de l’information. Editions La Découverte. 2017. 270 pages

BERTIN Jacques, BARBUT Marc et BONIN Serge. Sémiologie graphique : Les diagrammes, les réseaux, les cartes. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. 2013. 452 pages

PASTOUREAU Michel. La baleine, une histoire culturelle. éditions du seuil. 2023. 160 pages

CARROLL Lewis. La chasse au Snark. Gallimard. 2010. 144 pages

CARROLL Lewis. Sylvie et Bruno. Seuil. 2000. 500 pages

PALSKY Gilles. La Sémiologie graphique de Jacques Bertin a cinquante ans !. Visions Carto. 7 juin 2017. https://

REKACEWICZ Philippe. Cartographie radicale. le Monde diplomatique. février 2013. https://

ZWER Nephtys. Cartographie radicale. Youtube. 29 juin 2022. https://

JBB. carte sensible. Geoconfluences. décembre 2023. https://

ThisIsNotAnAtlas. This Is Not an Atlas – A Documentary on Counter-Cartographies. Youtube. 12 déc. 2019. https://

Salon Graphique #3. Méthodes et Moyens. 2015. https://

CASEMAJOR LOUSTAU Nathalie. Les topographies du pouvoir de Mark Lombardi : l’oeuvre dans la carte. espace art actuel. 2013. https://

CHOLLIER Alexandre. Cartographier la guerre nucléaire avec William Bunge. Vision Carto. 2017. https://

Formes Vives. Carte de la Zad de Notre-Dame-des-Landes avec Quentin Faucompré. http://

HELLER Charles et PEZZANI Lorenzo. Traces liquides : enquête sur la mort de migrants dans la zone-frontière maritime de l’Union européenne. Open Edition. 2014. https://

HELLER Charles et PEZZANI Lorenzo. Liquid Traces – The Left-to-Die Boat Case. Anti Atlas. 2014. https://

Ne Rougissez pas. Ne Rougissez pas. http://

ANSART Thomas et RIO Antoine. Le long de la route BR-163. Atelier Cartographie. 23 décembre 2019. https://

RODRIGUEZ Julien. Julien Rodriguez. https://

NOYONS Elsa. Deplier l’ordinaire – Cartographies narratives de la Goutte d’Or. http://

Ne rougissez pas. Ma ville et moi. 2017. http://

WALTEFAUGLE Nicolas et CURA Chloé. Terrains Vagues, La Bouloie en Agitation Maximum. 2016. https://

GERNER Jochen. Jochen Gerner. https://

Malo Malo. Océan des cent Typos – saison 1. https://

G.U.I. Encyclopedie de la parole https://

Je remercie avant tout Corinne Melin, qui, au-delà d’être une excellente directrice de mémoire, m’a aidé à me recentrer quand les doutes s’installaient. Je remercie également les autres professeurs qui ont nourri mon champ référentiel tels que Julien Bidoret et Vincent Meyer. J’accorde également une pensée délicate à toustes mes camarades qui m’ont accompagné tout au long du voyage, en me rassurant, me conseillant et me faisant rire quand il le fallait. Merci particulièrement à Lelio pour ses corrections orthographiques. Enfin, je remercie ma grand-mère, grande amatrice de géographie, qui a posé un regard sincère et intéressé sur mon écrit.

Dans La Chasse au Snark, Carroll élabore un univers où la cartographie prend une dimension poétique et absurde. L’histoire suit un équipage de dix personnages improbables (parmi eux un Banquier, un Castor et un Boucher) qui partent à la recherche du Snark, une créature mystérieuse et insaisissable. Leur carte est une curiosité en soi : une immense feuille blanche. Elle est, de par son inutilité, un très bon exemple de contre carte, puisqu’elle dénude la cartographie d’une fonction qui semble pourtant impossible à retirer : représenter quelque chose graphiquement. ↩︎

Une API (application programming interface ou « interface de programmation d’application ») est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d’échanger des données et des fonctionnalités. ↩︎

La copie était réalisée par contact direct avec l’original. Très employée au XXe siècle, notamment pour les plans d’architecture et les dessins industriels, cette technique a progressivement disparu dans les années 1980, remplacée par des technologies modernes comme les photocopieurs, les ordinateurs, les traceurs, et abandonnée en raison des effets nocifs des produits chimiques liés à l’ammoniaque. Son esthétique très particulière est tout de même restée dans les esprits, bien que le nom du procédé ait été oublié. (exemple en annexes) ↩︎

Version originale : « The dot in the center represents all the firepower of World War II. The other dots represent the firepower of existing nuclear weapons. The top right circle represents the weapons on one Poseidon submarine. It is equal to the firepower of three world wars. » ↩︎

Je parle ici de légitimité géographique, mais je questionne la légitimité morale de la projection Mercator en raison de ses biais racistes. Elle minimise la taille de l’Afrique, la rendant visuellement bien plus petite qu’elle ne l’est réellement, comme si ce continent n’était pas si important. À ce sujet, il existe une autre représentation du monde à plat qui tente de respecter les tailles des territoires : la projection Bertin, imaginée par Jacques Bertin. Il la décrit comme « projection à compensation régionale, où la compensation n’est plus homogène, mais recherchée dans une plus grande déformation des océans, au bénéfice d’une moindre déformation des continents. » Chaque projection reflète des usages spécifiques. Une autre manière de comparer la taille des territoires est d’utiliser le site The True Size. Ce site, basé sur la projection Mercator, permet de déplacer les contours des pays pour les superposer entre eux et révéler leurs tailles réelles. On y découvre, par exemple, que le Groenland, souvent représenté comme immense, a en réalité la même superficie que l’Algérie, et non celle de l’Afrique entière. ↩︎