DNSEP DGM

DNSEP DGM

Imaginez un paysage ou un lieu dont les structures mêmes racontent une histoire si éloquente que vous êtes poussé à l’immortaliser avec une objectivité absolue, convaincu que seule l’image peut en restituer toute l’essence. La photographie devient votre outil d’enquête, et le recueil, le témoin graphique de cette documentation. Quels choix éditoriaux choisiriez-vous pour préserver ces fragments du monde ? De nombreux photographes se sont posé cette question et se la posent encore aujourd’hui, soutenant que le recueil peut être une manière de conserver la véracité de ce qu’ils capturent.

Regarder le monde puis le retranscrire sur la page, c’est pourtant tenter de relater l’insaisissable. Depuis 1920, la photographie s’est imposée comme un outil essentiel pour documenter objectivement des espaces. Qu’ils soient ruraux, urbains ou naturels, ces endroits reflètent l’évolution des modes de vie au sein d’un environnement, et suscitent depuis plus d’un siècle un intérêt significatif de la part des photographes. On peut en déduire que ces milieux sont des espaces pensés et façonnés qui ne cessent d’être capturés par l’homme. Roland Barthes s’interroge sur l’acte de photographier dans La chambre claire1, écrit en 1980. Il qualifie la photographie de « suspension du temps », où le « ça a été » nous atteste d’une présence irréfutable du sujet que l’on capture. En enregistrant des éléments du monde extérieur sur une pellicule ou un capteur numérique, la photographie agit comme un témoin visuel. Son pouvoir réside dans sa capacité à immortaliser ce qui est observable, offrant ainsi une preuve visuelle de l’existence à un moment donné.

L’acte de photographier peut aussi être envisagé sous son aspect documentaire. En effet, de quoi est vraiment faite une photographie objective ? Peut-on représenter un espace « tel qu’il est », dans la plus grande neutralité ? Force est de reconnaître : atteindre cette neutralité parfaite tant recherchée est impossible. Nous pouvons plutôt questionner les intentions guidées par ces tentatives de traduction visant à révéler l’essence de ces lieux. Néanmoins les photographes associés à la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité)2, née en 1918 en Allemagne, mettent en place des protocoles pour enregistrer le plus objectivement possible l’image d’un lieu, d’une personne, d’un objet. Les systèmes de classement, les répétitions de prises de vue et la vision du photographe nous intéresseront particulièrement. Nous soulignerons que certaines approches contemporaines de la photographie dite objective s’inscrivent dans cet héritage. Elles cultivent cette même attention à l’authenticité et au réalisme, tout en intégrant des questionnements plus larges sur les relations entre le regardeur, le sujet photographié, et le contexte de production de l’image.

« Comprendre la photographie comme un instrument de recherche à part entière ne signifie pas qu’il faut rejeter de manière définitive toute mise en forme mettant en valeur sa fonction illustrative.3 »

Dans ce mémoire, je vais surtout étudier l’évolution du recueil photographique et la façon dont les photographes dits objectifs s’en emparent. En effet de nombreux photographes ont choisi le recueil photographique pour publier et archiver leurs documentations sous forme de livres-photographiques. Ces ouvrages intègrent typologies, classifications et enquêtes, offrant un témoignage des réalités d’époques et de lieux sous des angles précis. Rappelons le, la fonction initiale d’un recueil n’est autre que de regrouper au sein d’un même support plusieurs textes afin de limiter les impressions. En photographie, le recueil permet donc de rassembler une série de photographies questionnant le même sujet sur des périodes variées. Dans cette perspective, il est crucial de souligner que l’approche objective ne se limite pas à la simple captation, mais s’étend au rendu éditorial du recueil photographique. Le processus graphique, qui comprend le choix des images, leur composition et leur mise en relation, structure la narration visuelle et guide le regard du lecteur. Il ne s’agit donc pas uniquement de reproduire, mais de créer un discours « visuel »4 cohérent qui interroge et contextualise le ou les sujets. Ainsi, nous justifierons que la conception de ce support, loin d’être un simple habillage, est un élément essentiel au processus de représentation.

Le plan qui suit retrace dans le temps l’évolution des recueils photographiques, en décryptant leur influence sur les photographes d’aujourd’hui. Par l’analyse de leurs premières apparitions sur papier jusqu’aux plus récentes sur écran, nous chercherons à comprendre : Comment le photographe saisit l’identité d’un lieu dans le recueil photographique depuis 1920 ? Je soulignerai la façon dont l’objectivité est traitée dans le recueil en me focalisant sur son contexte historique et ses transformations contemporaines au gré des courants artistiques et innovations techniques.

Plaçons la situation dans son contexte historique, où l’Europe du Nord et l’Allemagne sont fortement marquées par l’émergence de l’expressionnisme. À la suite de la Première Guerre mondiale, ce courant artistique vise à exprimer les visions pessimistes et l’atrocité des conflits, nourris par le malaise et la révolte. Au lendemain de la défaite de l’Allemagne, la révolte persiste, et les réactions se diversifient. C’est dans un contexte de déclin que le pays sombre, alors que les premiers artistes de la Nouvelle Objectivité se distinguent par une approche plus réaliste et distanciée.

Dans l’exposition d’envergure nationale organisée par Gustav Friedrich Hartlaub5 est introduit ce nouveau mouvement en 1918. Il fédère le souhait de montrer le réel sans artifices, particulièrement dans la peinture en remplaçant les rêveries par le désastre moral. Mais la photographie, plutôt que la peinture, était considérée comme un moyen plus fidèle de rendre compte du réel.

Cela va donc à l’avantage de la photographie, fournissant une preuve tangible de l’existence du sujet choquant, une caractéristique qui s’avère particulièrement essentielle lorsqu’il s’agit de témoigner des horreurs de la guerre. Sa capacité à saisir cette vérité immédiate faisait de la photographie un outil plus adapté que la peinture pour exprimer les problématiques de l’époque. C’est ainsi qu’une nouvelle vision objective émergeait, abandonnant les idéaux du passé pour se concentrer sur la réalité brute et incontestable.

Après la guerre, la dimension objective de la photographie se traduit par une interrogation des modes de prises de vue de la réalité. Attardons nous sur quelques photographes en soulignant la façon dont ils se servent du recueil pour renforcer cette relation au réel.

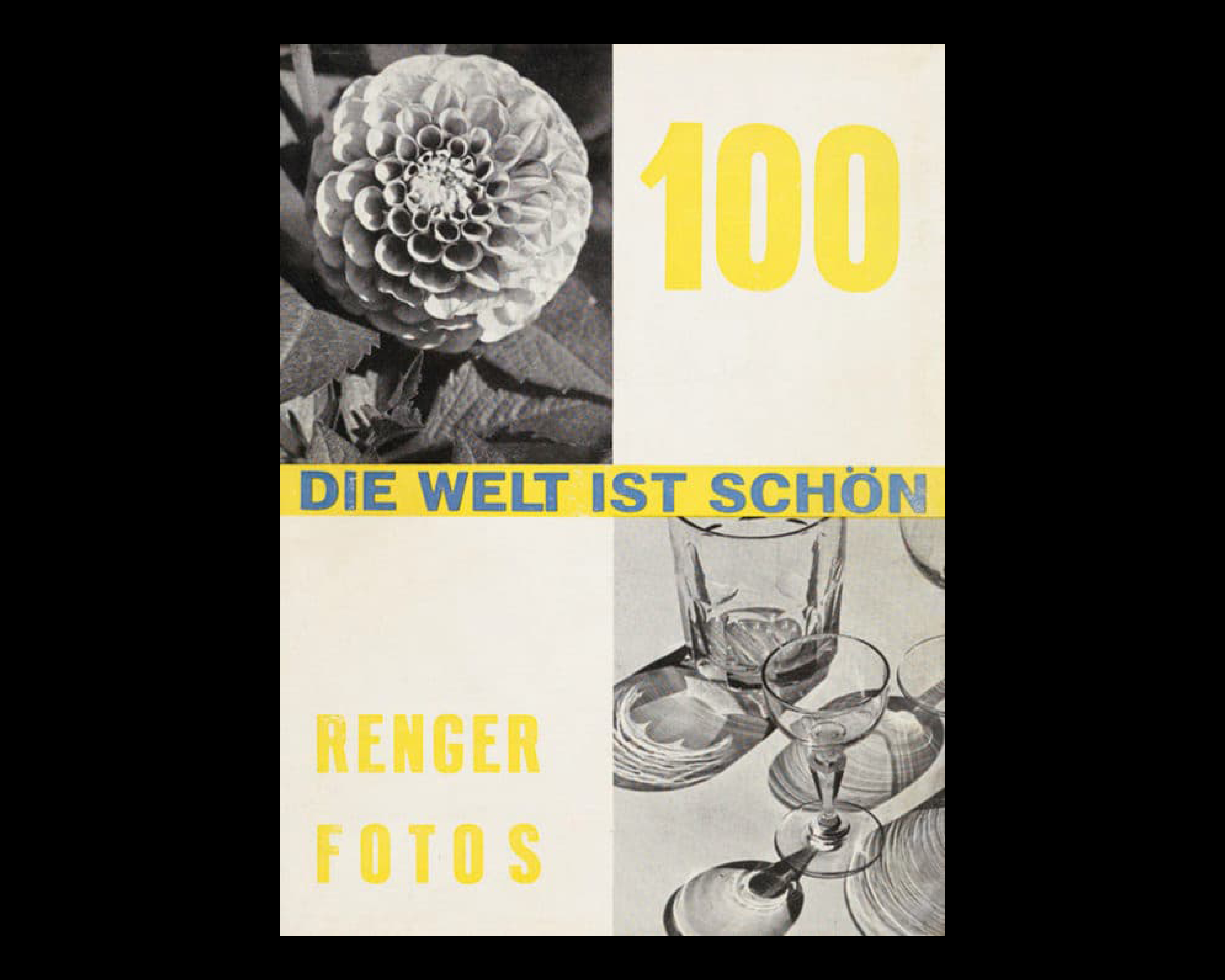

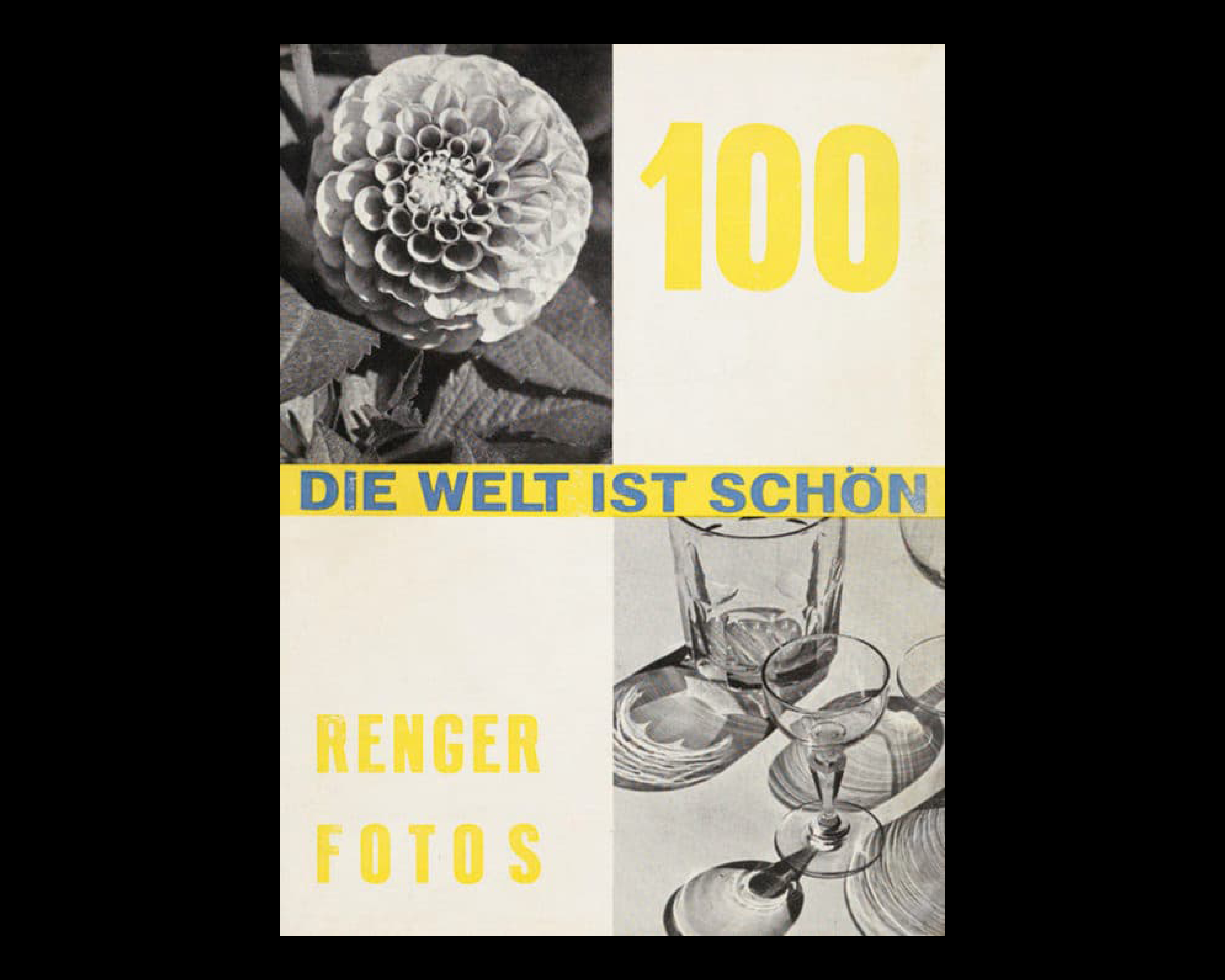

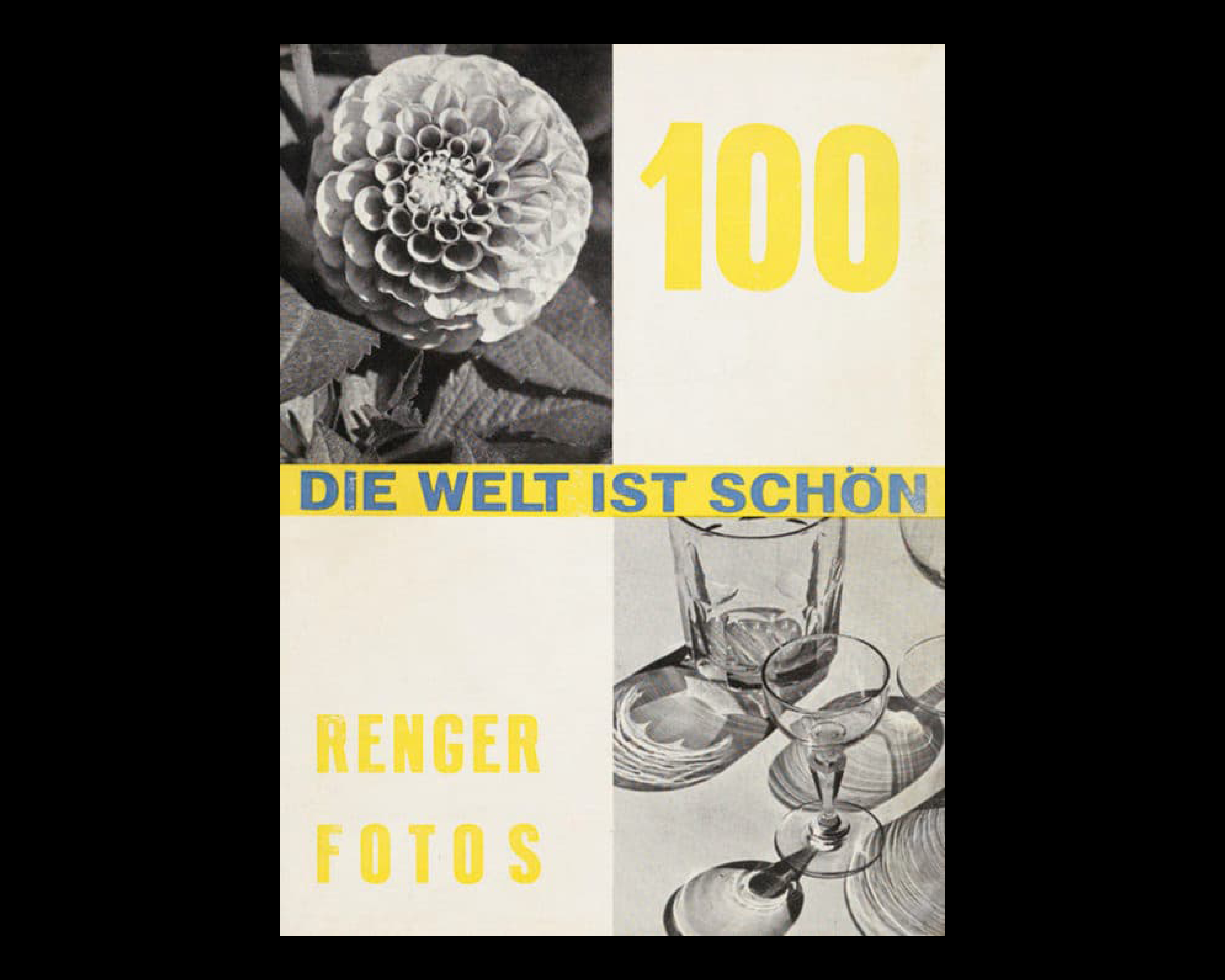

Parmi les recueils initiaux, les représentations photographiques se tournent vers les natures mortes et les objets à l’état brut. Dans Die Welt ist Schön (Le Monde est beau)6, publié en 1928, Albert Renger-Patzsch développe une idée centrale : la beauté réside dans les formes, dans nos structures. La photographie apparaît d’abord comme un art autonome, capable de capturer les qualités intrinsèques de ces sujets Cowper, vu par en bas. Usine de hauts fourneaux, Herrenwyk, 1927. Photographie d’Albert Renger-Patzsch. © 2014 / Artists Rights Society (ARS), Allemagne. Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. GrandPalaisRmn.

Cowper, vu par en bas. Usine de hauts fourneaux, Herrenwyk, 1927. Photographie d’Albert Renger-Patzsch. © 2014 / Artists Rights Society (ARS), Allemagne. Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. GrandPalaisRmn. Fer à repasser pour la fabrication de chaussures. Photographie d’Albert Renger-Patzsch, Usine Fagus, Alfeld, 1928. © 2014 / Artists Rights Society (ARS), Allemagne. Paragone (18 février 2018)..

Fer à repasser pour la fabrication de chaussures. Photographie d’Albert Renger-Patzsch, Usine Fagus, Alfeld, 1928. © 2014 / Artists Rights Society (ARS), Allemagne. Paragone (18 février 2018)..

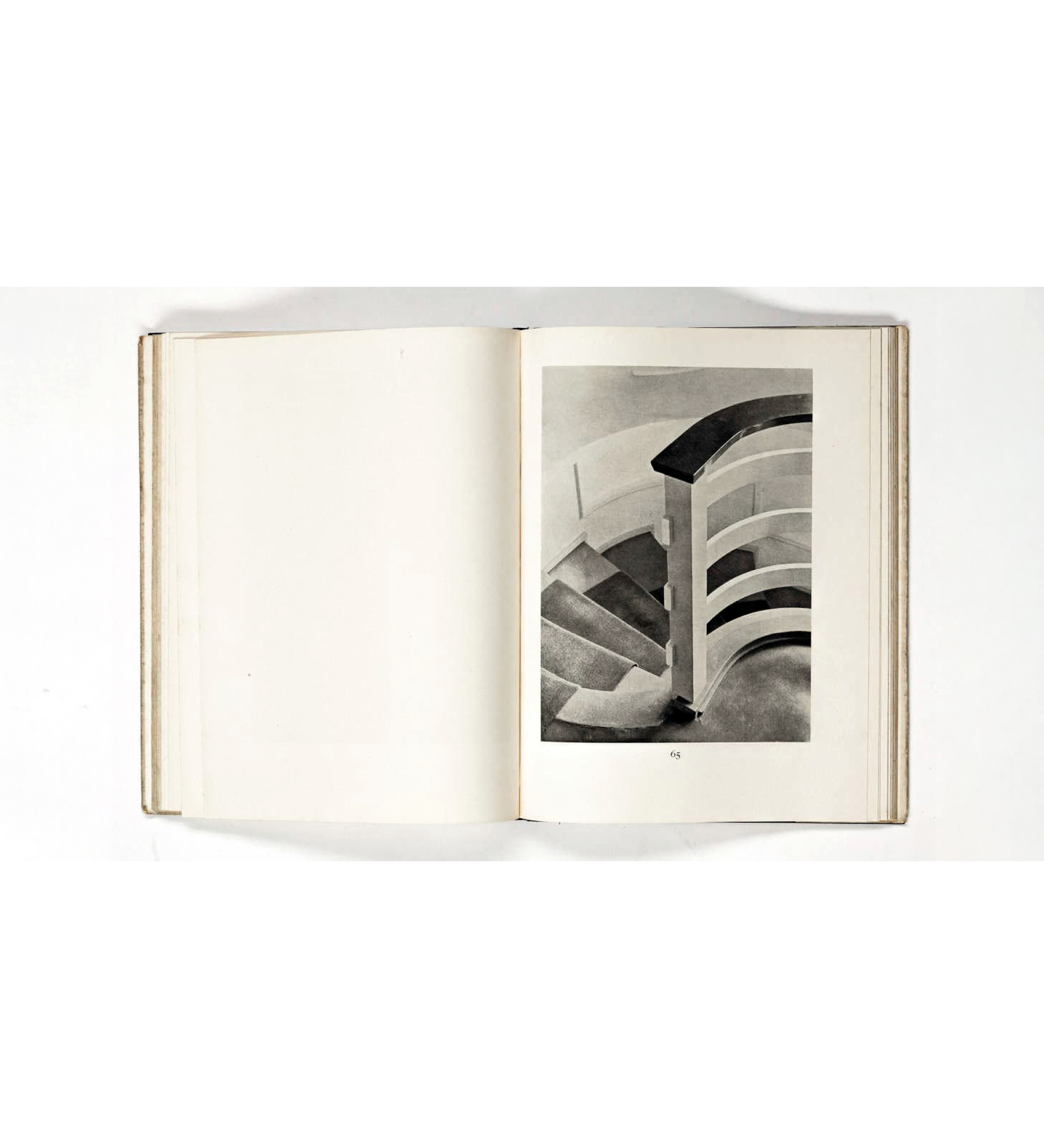

Les cent clichés concernés de cet ouvrage représentant essentiellement des objets industriels et paysages architecturaux, ont été photographiés frontalement : caractéristique majeure du mouvement. Voulant intensifier ce parti-pris par des choix éditoriaux, on observe ensuite la mise en évidence des qualités multiples du médium photographique dans un grand format (plus grand qu’un A4)[fig

Le recueil suscite néanmoins des débats sur sa portée : est-ce réellement une forme de célébration de la beauté ou plutôt une critique dénonçant la froideur de l’industrialisation ? Bien que cette question demeure sans réponse concrète, on retient un travail de composition quasi géométrique, caractérisé par une verticalité récurrente qui semble vouloir mettre en scène les sujets. Que ce soit pour glorifier ces sujets ou non, ce livre introductif témoigne d’une véritable harmonisation des éléments capturés dans le livre-photographique.

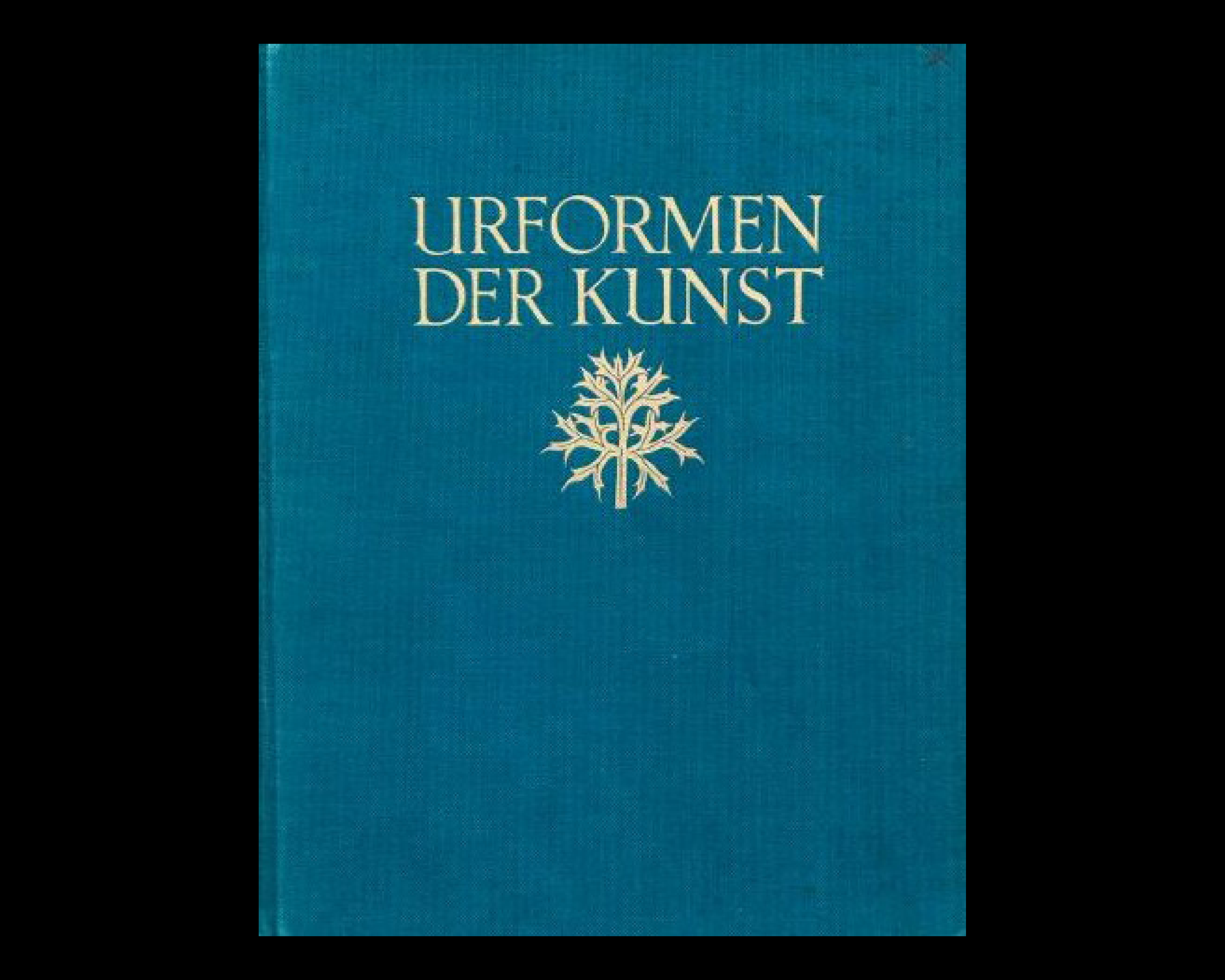

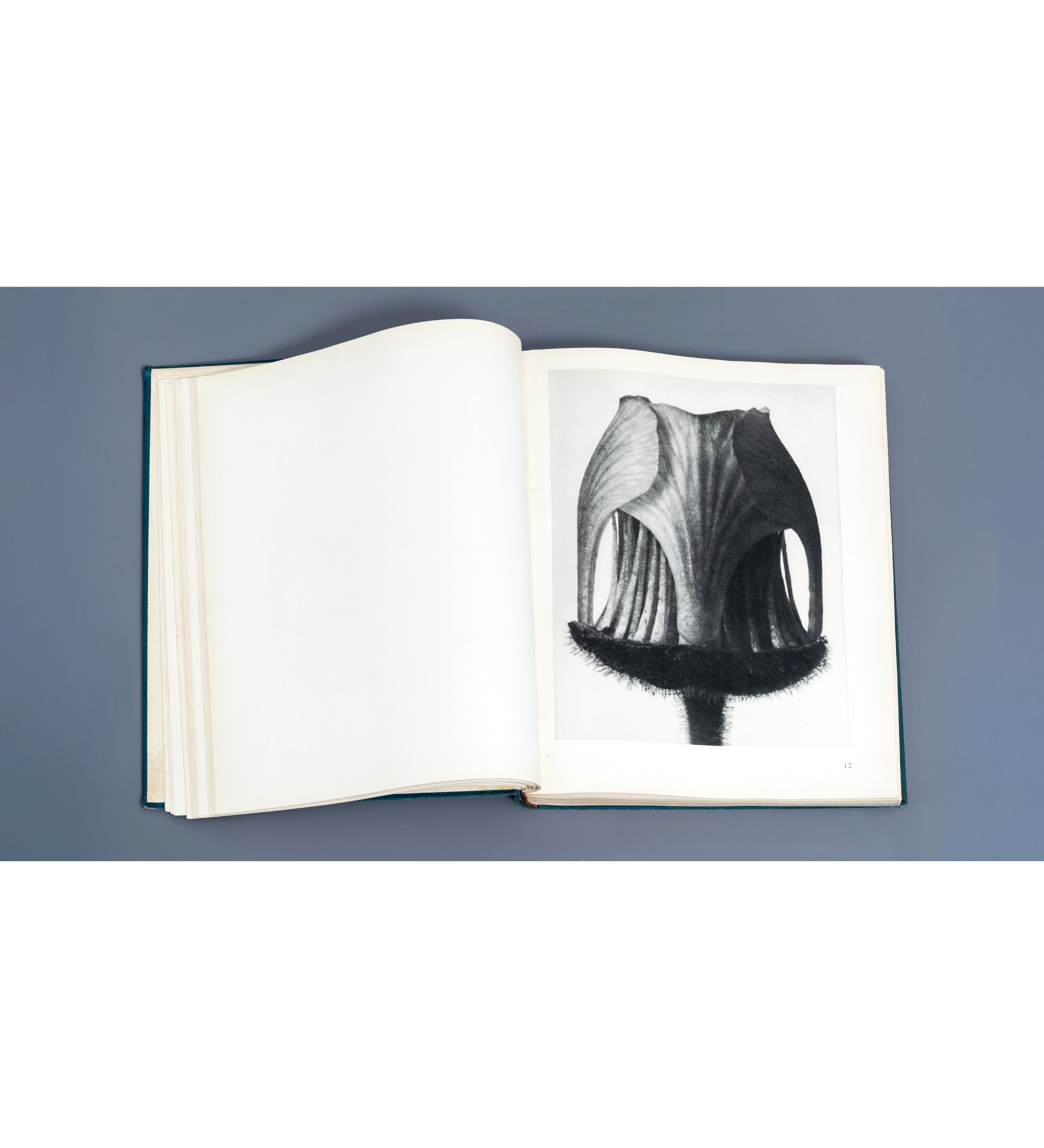

La même année, un autre type de recueil photographique est publié pour la première fois : Urformen der Kunst (Formes originelles de l’art)7 par Karl Blossfeldt, un photographe allemand. L’ouvrage présente des plans immobiles mettant en valeur des végétaux, incluant une diversité de plantes, fleurs et autres éléments naturels. En prenant un regard de botaniste, il se spécialise, à travers ces images détaillées dans les formes, textures et symétries du monde végétal. Ses photographies transforment des éléments ordinaires en objets d’art tout en soulignant leur beauté sculpturale (anatomie) et leur complexité architecturale (morphologie) : Karl Blossfeldt cherche à explorer la nature qu’il considère comme source inépuisable. En recadrant ses sujets dans une image parfaitement symétrique et épurée, il isole et met en avant avec précision leurs caractéristiques qu’il juge harmonieuses

Photographies de BLOSSFELDT, Karl. Urformen der Kunst. Berlin, 1928..

Photographies de BLOSSFELDT, Karl. Urformen der Kunst. Berlin, 1928..

Comme dans Die Welt ist Schön, il utilise le grand format[fig

Harmoniser, par définition, signifie mettre en accord parfait les différentes parties d’un ensemble : dans un recueil, cela ne reviendrait-il pas à tenter d’inventorier le ou les sujets photographiés ?

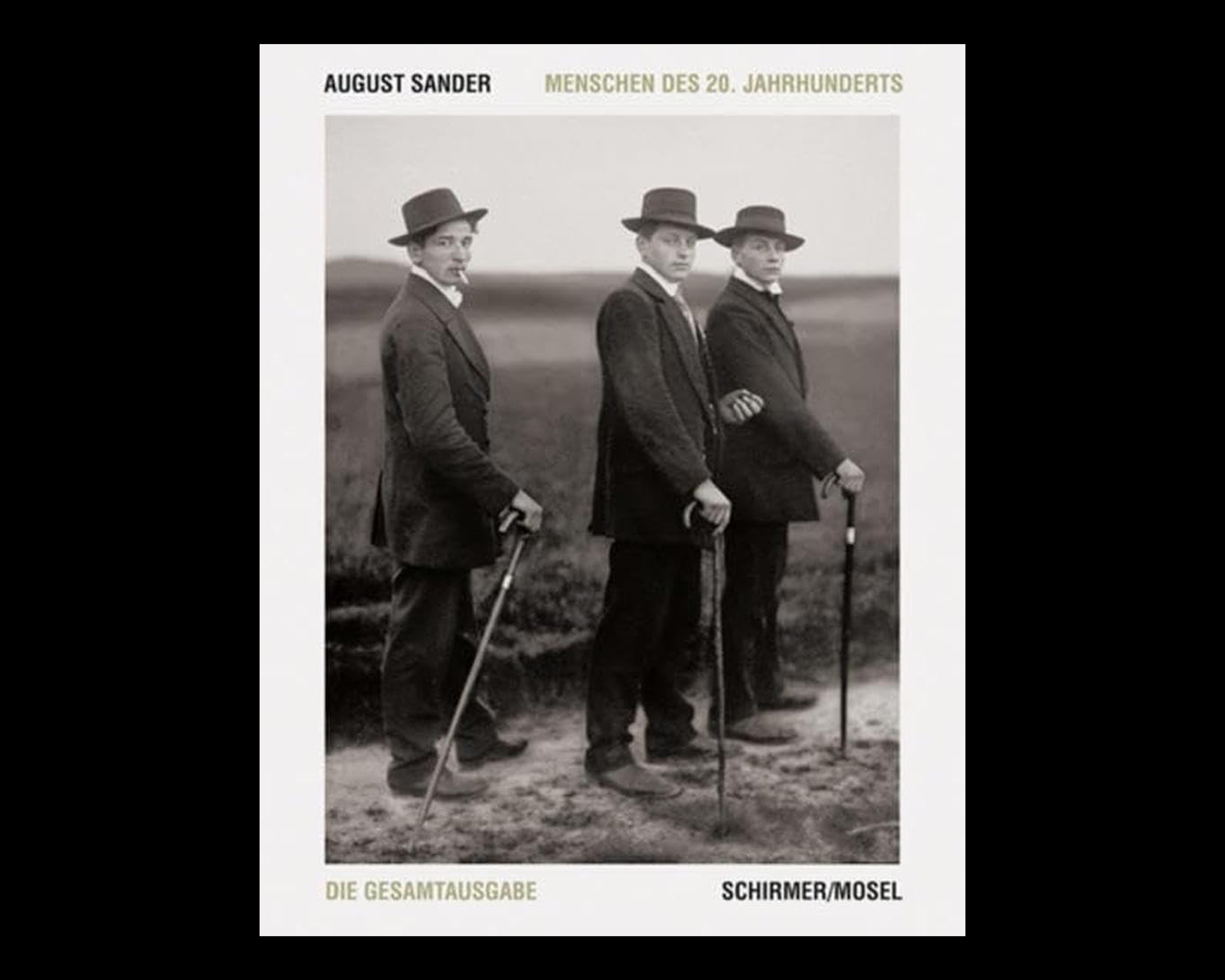

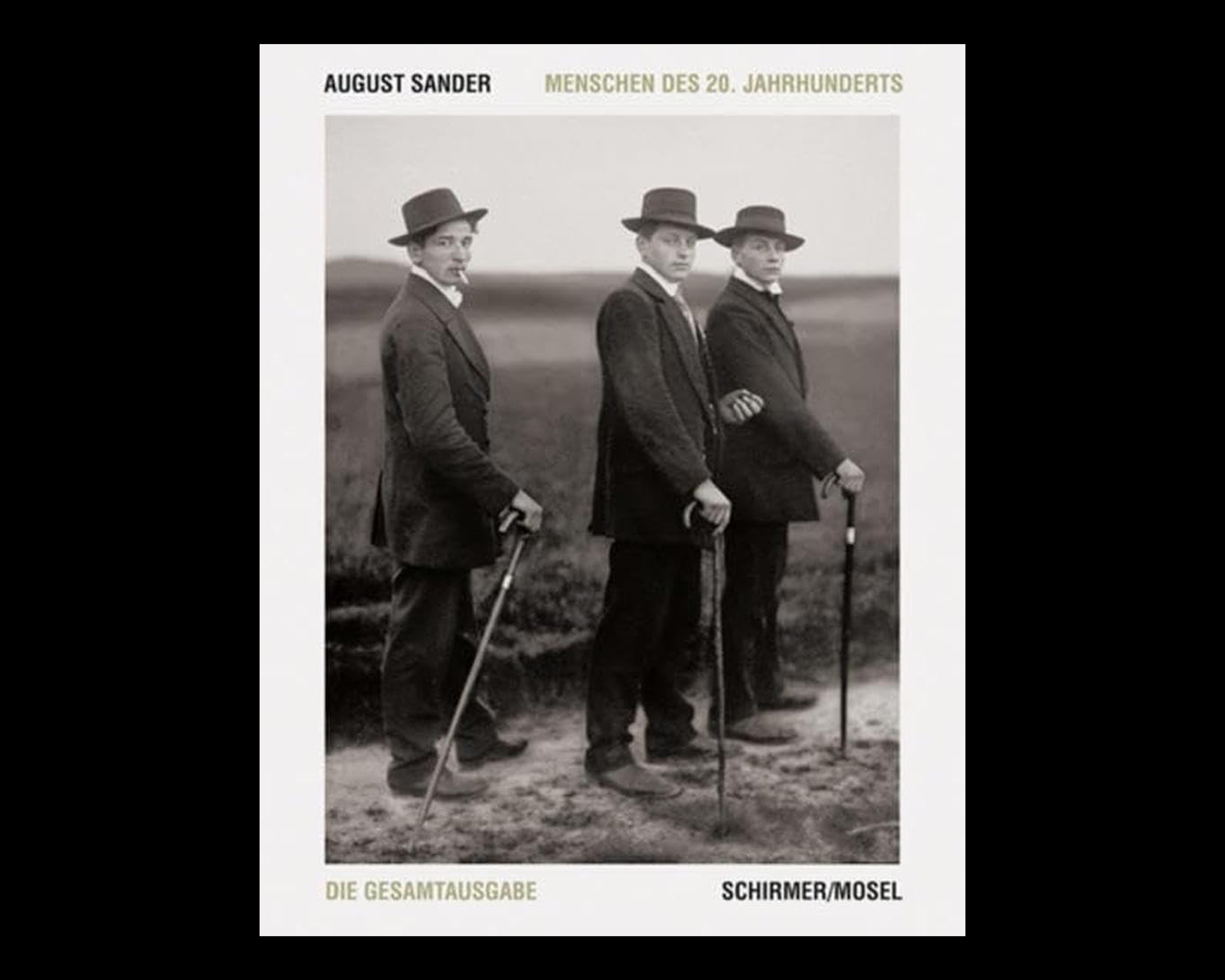

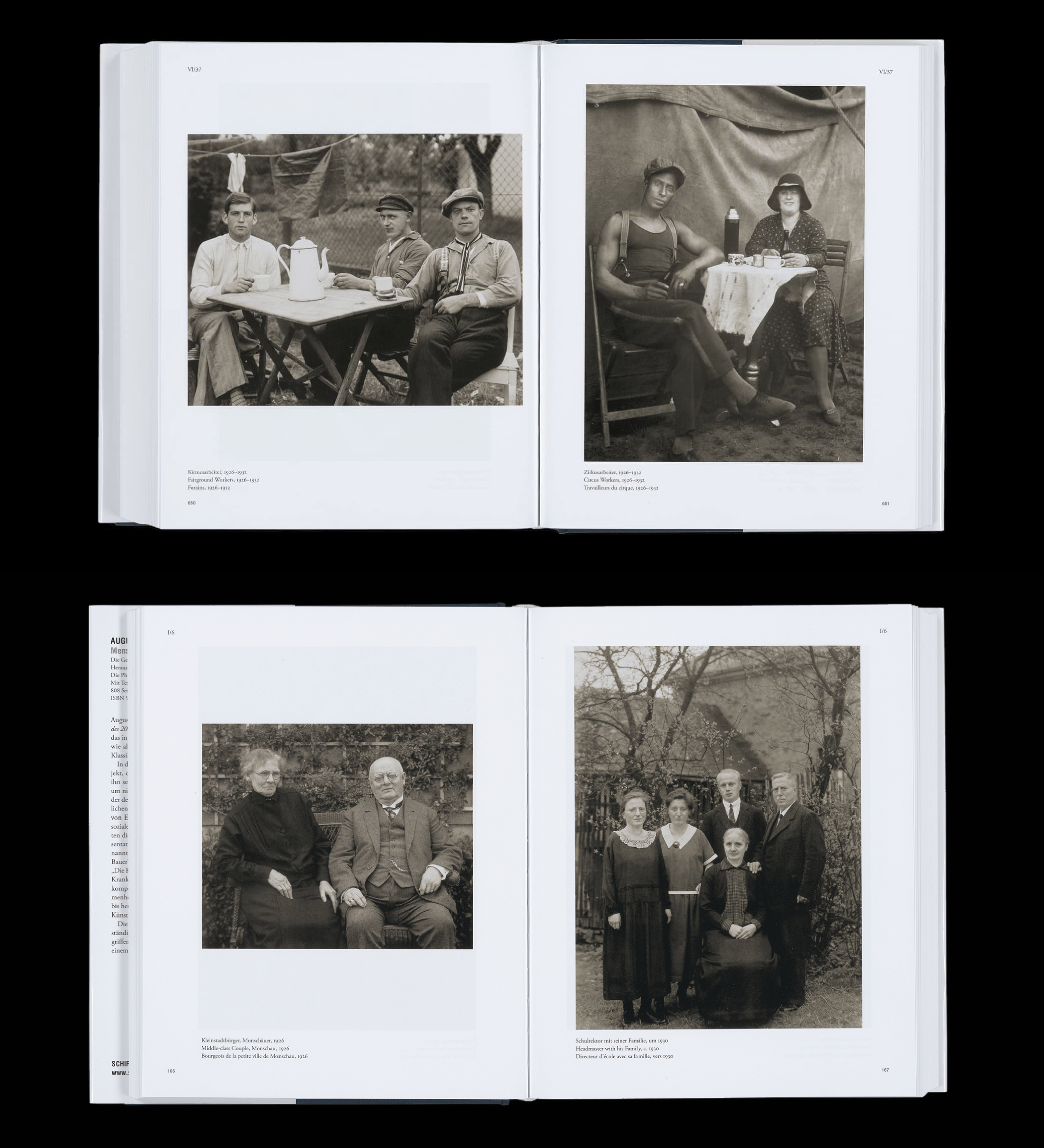

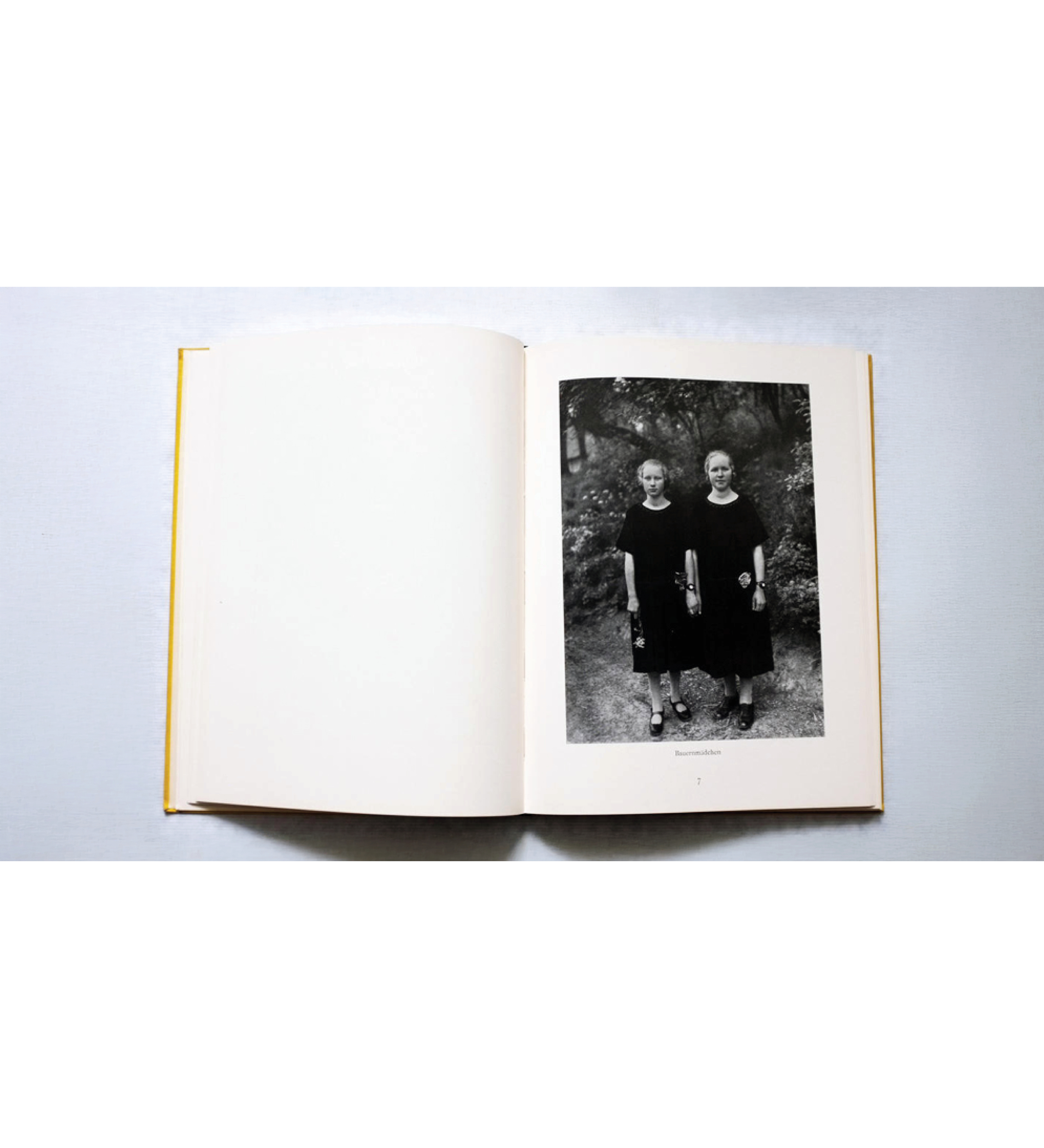

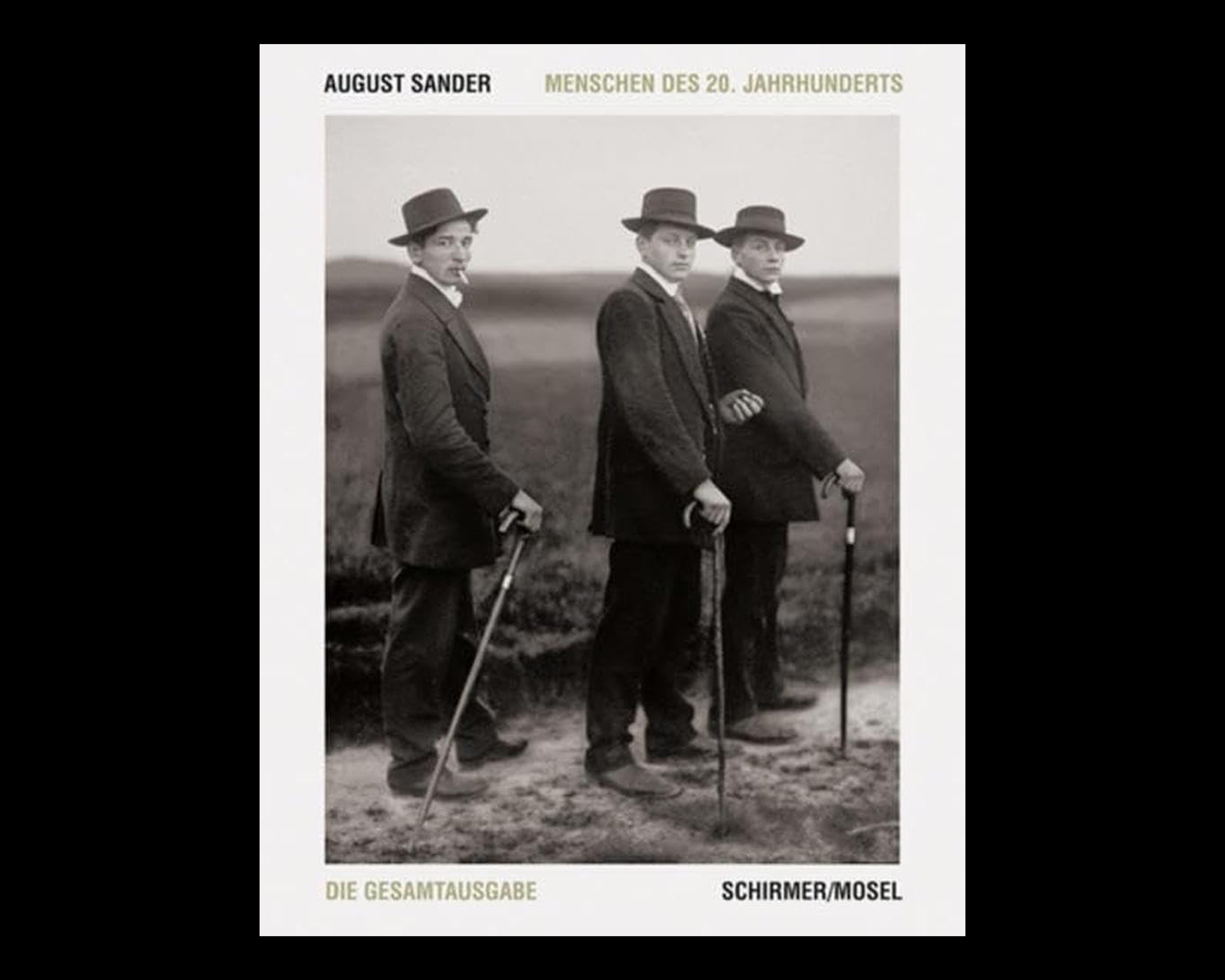

Justement, les photographies documentaires dans Menschen des 20. Jahrhunderts8 d’August Sander font d’un recueil une archive qui va au-delà de la simple documentation sociologique[fig Photographies de SANDER, August. Cantonniers dans le Bassin de la Rurh, vers 1928. © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur., il construit une représentation systématique de la société allemande de son époque. Son approche repose sur une composition précise : les personnages prennent des postures simples, souvent en lien avec leur environnement, ce qui donne à chaque image un caractère presque iconographique. Ce traitement neutre, sans emphase dramatique ni émotion, lui permet d’abord d’en dégager des similitudes structurelles au sein de ces groupes, révélant ainsi des types sociaux définis par leur fonction et leur rôle.

Photographies de SANDER, August. Cantonniers dans le Bassin de la Rurh, vers 1928. © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur., il construit une représentation systématique de la société allemande de son époque. Son approche repose sur une composition précise : les personnages prennent des postures simples, souvent en lien avec leur environnement, ce qui donne à chaque image un caractère presque iconographique. Ce traitement neutre, sans emphase dramatique ni émotion, lui permet d’abord d’en dégager des similitudes structurelles au sein de ces groupes, révélant ainsi des types sociaux définis par leur fonction et leur rôle.

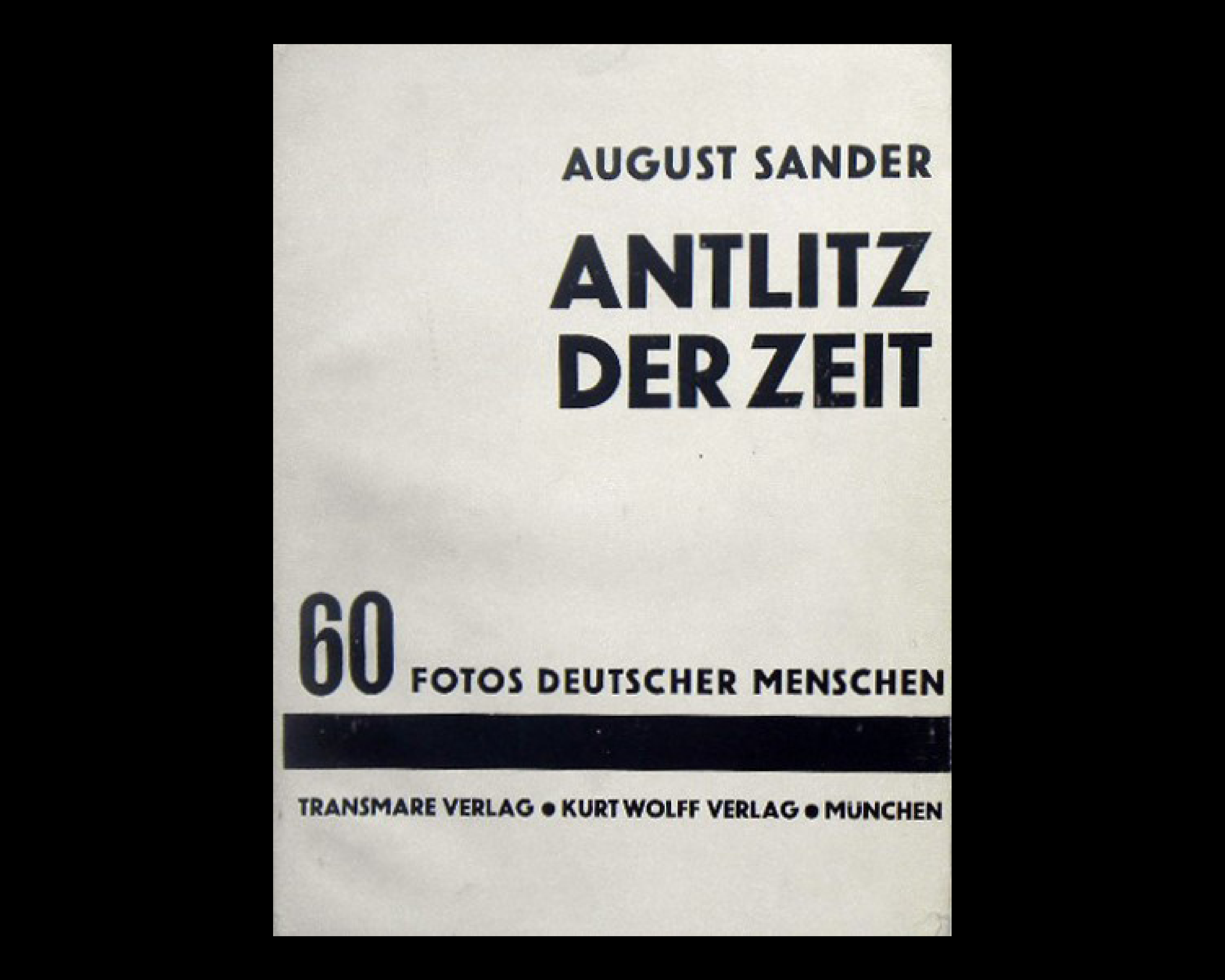

La première édition du recueil d’August Sander, intitulée Antlitz der Zeit (Visage du temps)9, a été publiée en 1929 par Kurt Wolff Verlag à Munich. Cet ouvrage présentait une sélection de 60 portraits issus de son projet Menschen des 20. Jahrhunderts. La couverture de cette édition[fig

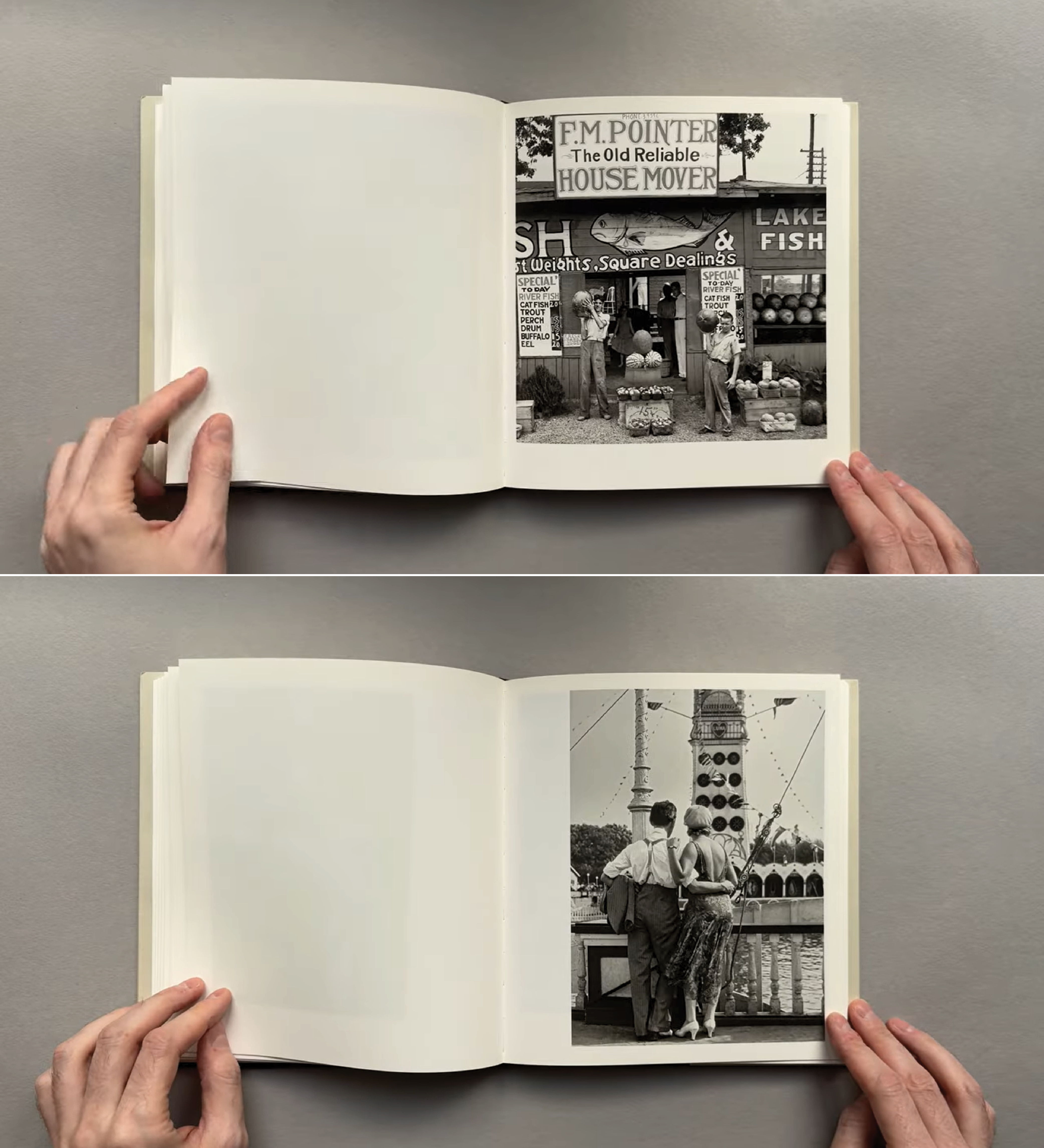

Le livre American Photographs10 de Walker Evans est lui aussi un des premiers recueils questionnant la succession d’images typologiques. Initialement commandé par le MoMA après une exposition dédiée à ces photographies, le recueil s’accompagne d’un essai rédigé par Lincoln Kirstein, un écrivain avec qui il collabore pour mettre en lumière l’importance culturelle de ce travail. Aujourd’hui réédité deux fois, nous nous intéresserons à l’édition originale de ce projet[fig © EVANS, Walker. American Photographs. New York : The Museum of Modern Art, 1938. Digital Image, 2016 MoMA, N.Y.. La dixième, capture un couple conduisant une voiture. Nous le voyons, il relie subtilement des histoires entre elles à travers le sujet des photographies elles-mêmes. L’expérience du lecteur est donc considérée et en ce sens, American Photographs donne lieu d’une esthétique où la répétition devient un support implicite de la critique sociale. La mise en page s’appuie sur une grille qu’on devine grâce à l’unicité qu’on retrouve dans la succession des images. On retrouve systématiquement une photographie par page s’alignant horizontalement ou verticalement sur ce module. Cette disposition dynamique des images aère le contenu et cela avec une grande présence de marges. Le format du livre ne suit également pas la norme standard de livre photographique : la structure est compacte, ni trop étroite ni trop large, ce qui confère au recueil une identité propre grâce à sa liberté graphique.

© EVANS, Walker. American Photographs. New York : The Museum of Modern Art, 1938. Digital Image, 2016 MoMA, N.Y.. La dixième, capture un couple conduisant une voiture. Nous le voyons, il relie subtilement des histoires entre elles à travers le sujet des photographies elles-mêmes. L’expérience du lecteur est donc considérée et en ce sens, American Photographs donne lieu d’une esthétique où la répétition devient un support implicite de la critique sociale. La mise en page s’appuie sur une grille qu’on devine grâce à l’unicité qu’on retrouve dans la succession des images. On retrouve systématiquement une photographie par page s’alignant horizontalement ou verticalement sur ce module. Cette disposition dynamique des images aère le contenu et cela avec une grande présence de marges. Le format du livre ne suit également pas la norme standard de livre photographique : la structure est compacte, ni trop étroite ni trop large, ce qui confère au recueil une identité propre grâce à sa liberté graphique.

Les quatre-vingt cinq photographies construisent deux séquences dans le recueil. Si les deux parties sont de longueur inégale, on peut supposer que cela n’affecte en rien la façon dont les photographies nous percutent. Pour lui, c’est un choix de ne renoncer à aucun détail, de sorte à balayer l’ensemble des transformations aux États-Unis. Les thèmes évoqués et rythmés dans le recueil sont tout à fait représentés par leur « grandeur et décadence » comme le fait remarquer le texte introductif de l’ouvrage. Ce véritable inventaire analytique est propre à favoriser la réflexion profonde visant à traduire l’Amérique comme l’a fait August Sander en Allemagne. Ils ne font pas seulement une mise à plat de leur collecte mais invitent à retracer en profondeur les diverses empreintes de ceux qui habitent l’espace. Dans cet enjeu sociétal, ces livres se présentent comme un miroir des réalités d’époques, nous offrant des réflexions visuelles hiérarchisées.

Si inventorier le territoire dans le recueil implique une démarche de recensement précis, la prise de vue ajoute une dimension intentionnelle, visant à créer une cohérence ou un dialogue concret entre les éléments. Elle ne se limite pas à l’acte de répertorier, mais cherche aussi à établir une unité qui dépasse le simple regroupement descriptif des images et ce, dès les années 1930.

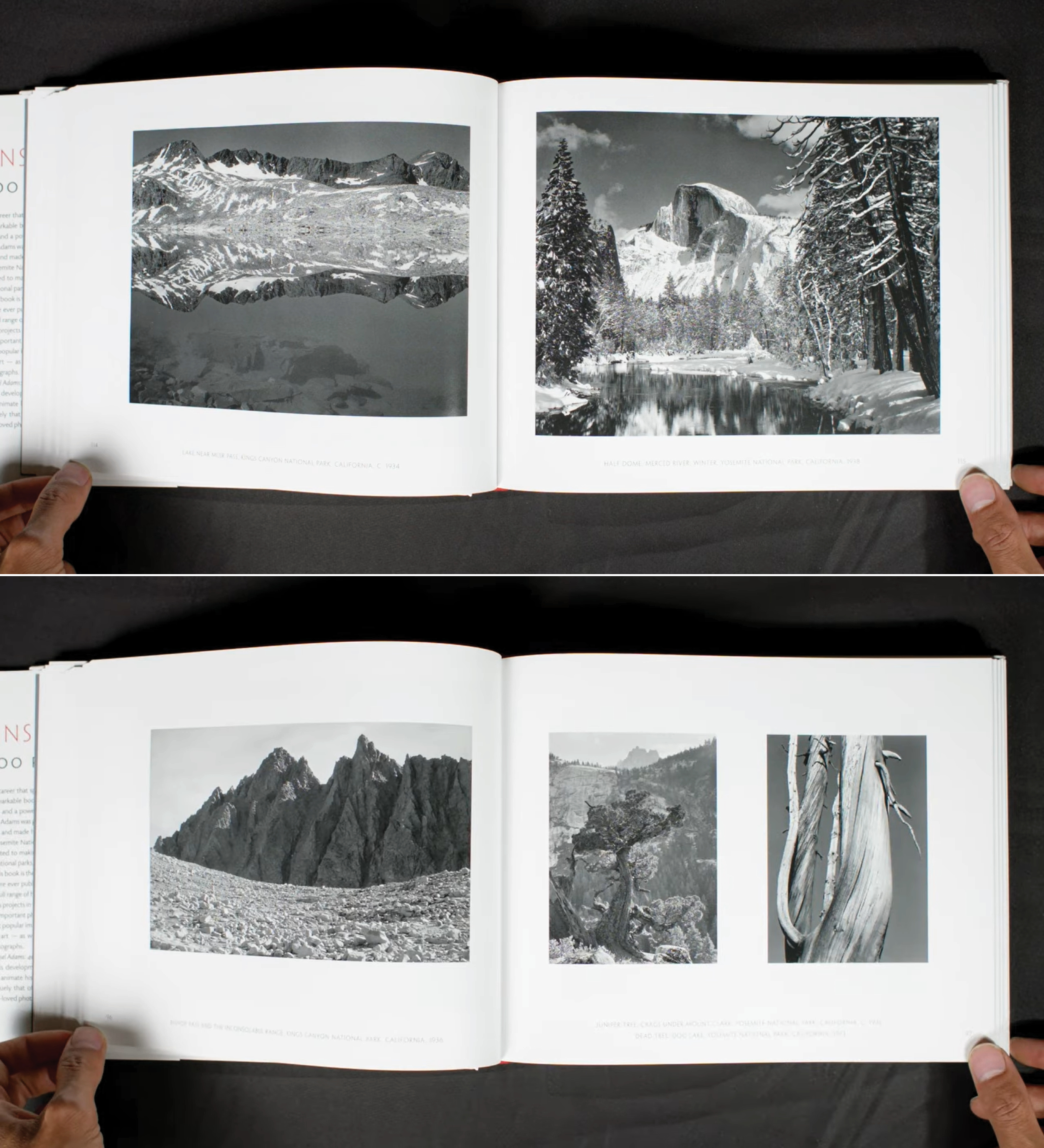

La démarche d’Ansel Adams se situe parfaitement dans cette idée, considérant les paysages américains comme des sujets fascinants à saisir. Il s’engage en particulier sur les environnements naturels et la préservation de la nature aux Etats-Unis. La beauté à l’état brut recherchée, on la retrouve systématiquement dans ses livres de parcs nationaux comme Yosemite, Sequoia et Kings Canyons. La quête de cette beauté brute s’exprime à travers des compositions minutieuses où chaque détail semble avoir été pensé pour capturer l’essence même du paysage. Cette précision permet à Adams de sublimer les formes naturelles et insuffle à ses photographies un véritable message environnemental.

Il fait premièrement recours au Zone System11 qui garantit une gestion précise des contrastes durant la prise de vue, rendant chaque haute lumière parfaitement lisible. Cette méthode, développée par Ansel Adams et Fred Archer, vise à donner aux photographes un contrôle précis sur la manière dont les tonalités noires et blanches sont rendues. On le comprend, le choix du noir et blanc est choisi pour mettre en avant les textures, les formes et les contrastes, accentuant l’intemporalité de ses photographies. On retrouve cette vision dans 400 photographs12 qui présente l’ensemble de l’œuvre d’Adams en un seul volume[fig

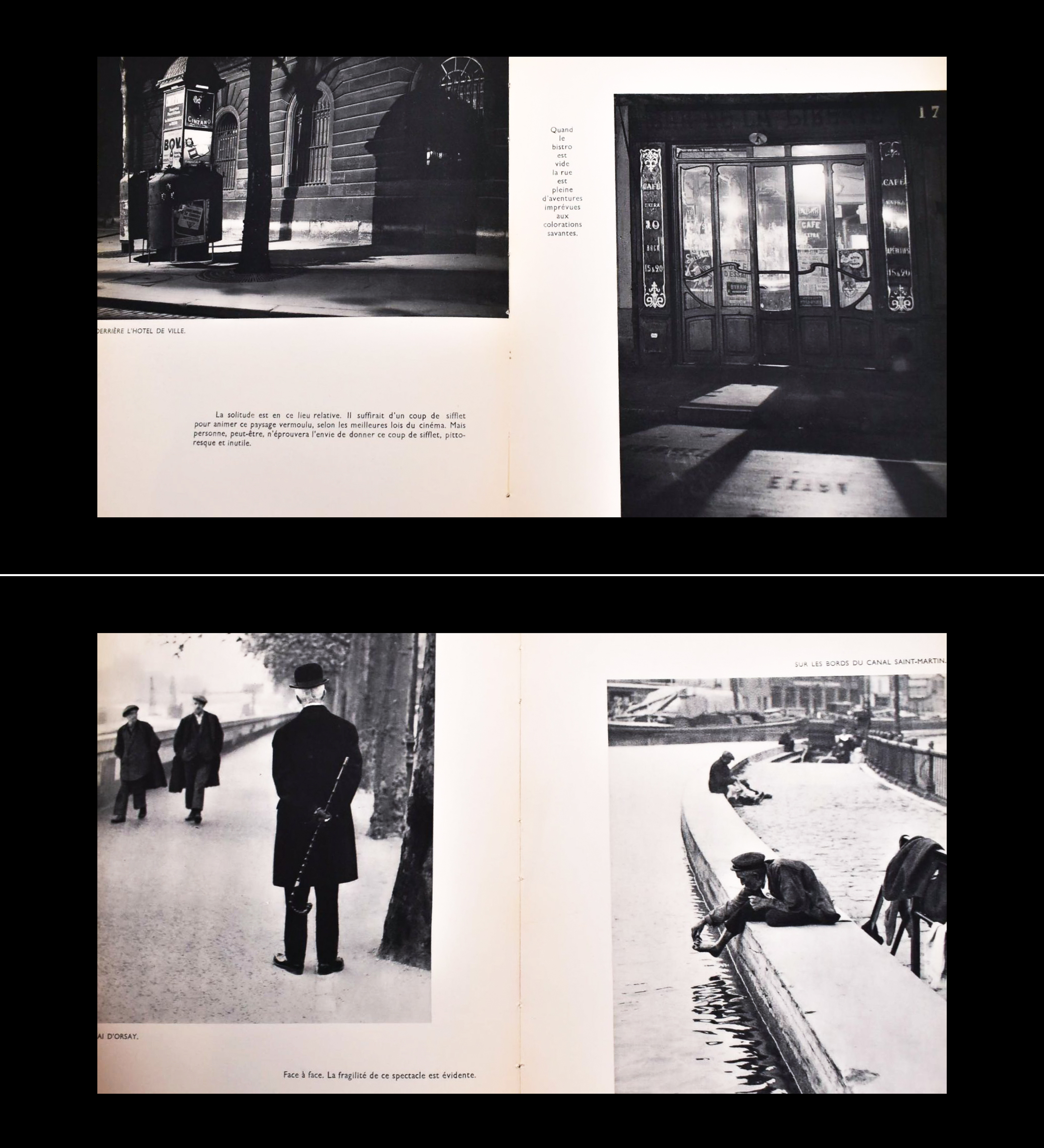

Au travers des pages d’André Kertész, nous saisissons une toute autre démarche. C’est dans ce livre photographique lumineux[fig

Nous le remarquons, les photographies, jusque-là épurées de tout ornement, prennent une nouvelle dimension ici. Les marges, bien que présentes, se fondent dans la composition, tandis que la moitié des pages est désormais recouverte de photographies, encadrées de textes subtils. Kertész révèle par ailleurs les éléments sensibles de la vie quotidienne à travers sa photographie le noir et blanc. Ses photographies ne se réduisent pas à une représentation du monde extérieur, mais correspondent bel et bien à une fenêtre ouverte sur une atmosphère texturée. Exemple probant avec la rue : il inscrit des ombres projetées sur le pavé, silhouettes floues, ou échantillons de rencontres furtives de passants, à l’écart de toute mise en scène, voire interprétation. Il introduit alors une réflexion invitant le regard sur la beauté insoupçonnée de l’ordinaire, d’une beauté que l’on ignore bien souvent au fil d’une existence survoltée.

Loin de l’objectivité froide, sa technique de photographie montre l’importance du regard capable d’élever des événements banals à la valeur d’universalité. Il devient plus que témoin, mais traducteur du monde, cherchant à exprimer l’émotion pure derrière chaque geste et chaque instant fugitif. L’assemblage visuel, chargé de cette subjectivité, offre un témoignage du réel et donne lieu à une certaine compréhension de la vie. Ainsi, il projette cette nouvelle connexion vers une intimité, la saisie d’instants anodins et pourtant efficacement révélateurs. En jouant avec l’asymétrie et le texte descriptif voir poétique, des éléments jusqu’alors rarement présents dans les recueils photographiques, il innove.

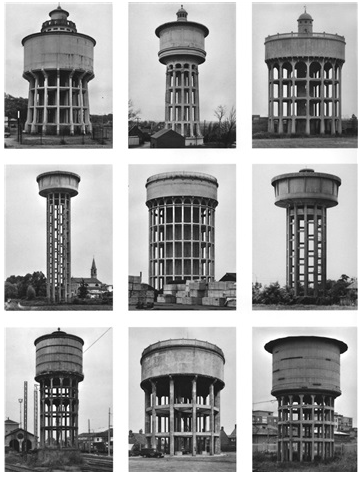

Les choix techniques et esthétiques dans la photographie, qu’il s’agisse des paysages d’Ansel Adams, de l’imagerie humaniste d’André Kertész, traduisent des visions distinctes mais convergentes dans leur quête d’interprétation du monde. Adams sublime la nature par une maîtrise technique rigoureuse et des mises en page narratives, tandis que Kertész joue avec l’asymétrie et l’instantanéité pour révéler la beauté de l’ordinaire. En contraste, d’autres approches émergent pour documenter la réalité différemment. Les photographies industrielles suscitent un grand intérêt, notamment chez Berndt et Hilla Becher, qui adoptent une démarche typologique. Se consacrant à diverses régions typiquement industrielles en Europe, leurs photographies englobent divers bâtiments marqués par leur forme © BECHER Bernd et Hilla, Gas Tank Sphere, 1963. comme des tours d’extraction, haut fourneaux et fours calcaires. Le binôme s’attelle à d’autres types de bâtiments comme dans Water Towers

© BECHER Bernd et Hilla, Gas Tank Sphere, 1963. comme des tours d’extraction, haut fourneaux et fours calcaires. Le binôme s’attelle à d’autres types de bâtiments comme dans Water Towers © BECHER Bernd et Hilla, Typology Watertowers, 1967 - 1997.15où les tours sont qualifiés d’objets. Ils insistent, ces structures ne sont pas des apparences du hasard, ce sont des véritables fils conducteurs de l’évolution historique. Ces objets éphémères transmettent la manière de construire autrefois et à marquer l’histoire de la photographie et de l’industrie. Il en résulte que la multiplicité de prises de vues collectionnées par fascination ou sentimentalité est constamment mise en ordre dans le recueil, toujours définies par formes, variétés. Ici avec Berndt et Hilla Becher, les typologies leur permettent de faire la différence en les classant dans des groupes de 8 à 15 photographies. Chez André Kertész, le texte sert d’indice pour situer la chronologie de ses photographies, tandis que chez Ansel Adams, les coïncidences visuelles se suffisent à elles-mêmes.

© BECHER Bernd et Hilla, Typology Watertowers, 1967 - 1997.15où les tours sont qualifiés d’objets. Ils insistent, ces structures ne sont pas des apparences du hasard, ce sont des véritables fils conducteurs de l’évolution historique. Ces objets éphémères transmettent la manière de construire autrefois et à marquer l’histoire de la photographie et de l’industrie. Il en résulte que la multiplicité de prises de vues collectionnées par fascination ou sentimentalité est constamment mise en ordre dans le recueil, toujours définies par formes, variétés. Ici avec Berndt et Hilla Becher, les typologies leur permettent de faire la différence en les classant dans des groupes de 8 à 15 photographies. Chez André Kertész, le texte sert d’indice pour situer la chronologie de ses photographies, tandis que chez Ansel Adams, les coïncidences visuelles se suffisent à elles-mêmes.

Les photographes dits objectifs ne prétendent pas détenir la vérité. Ils offrent, en revanche, un droit d’intervention dans la manière de transmettre l’état du monde. Cette vision commune leur permet de concevoir le recueil comme un parcours, où chaque image et chaque mot sont agencés pour guider une lecture structurée. Ce discours visuel s’enrichit par la posture artistique du photographe : l’identité graphique devient le prolongement de sa réflexion, de la construction de son récit. C’est dans cette cohérence entre image et forme que réside la force expressive du recueil : celle de donner à voir.

Ce n’est donc pas un hasard si, suite à ces introductions photographiques, de nombreux artistes ont exploré diverses méthodologies propres à leurs questionnements. Parmi celles-ci, des séries qui se construisent sur des modèles de typologies objectives ont émergé. Dans ce cadre, l’influence en photographie de Berndt et Hilla Becher a été reconnue voyant la question du paysage émerger de plus en plus en Europe dans les années soixante-dix. De plus, des préoccupations environnementales et territoriales font surface. La mission photographique de la DATAR s’organise dans la volonté de « représenter le paysage français des années 1980 ». Organisée par la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale et sous la direction de Bernard Latarjet, elle implique au début vingt-neuf photographes. L’idée principale : envisager le protocole comme une démarche organisée et méthodique, conçue pour structurer et orienter la documentation. Dans ce contexte, le concept de « mission photographique » se révèle être un moyen particulièrement adapté pour observer et représenter la relation entre l’homme et son environnement.

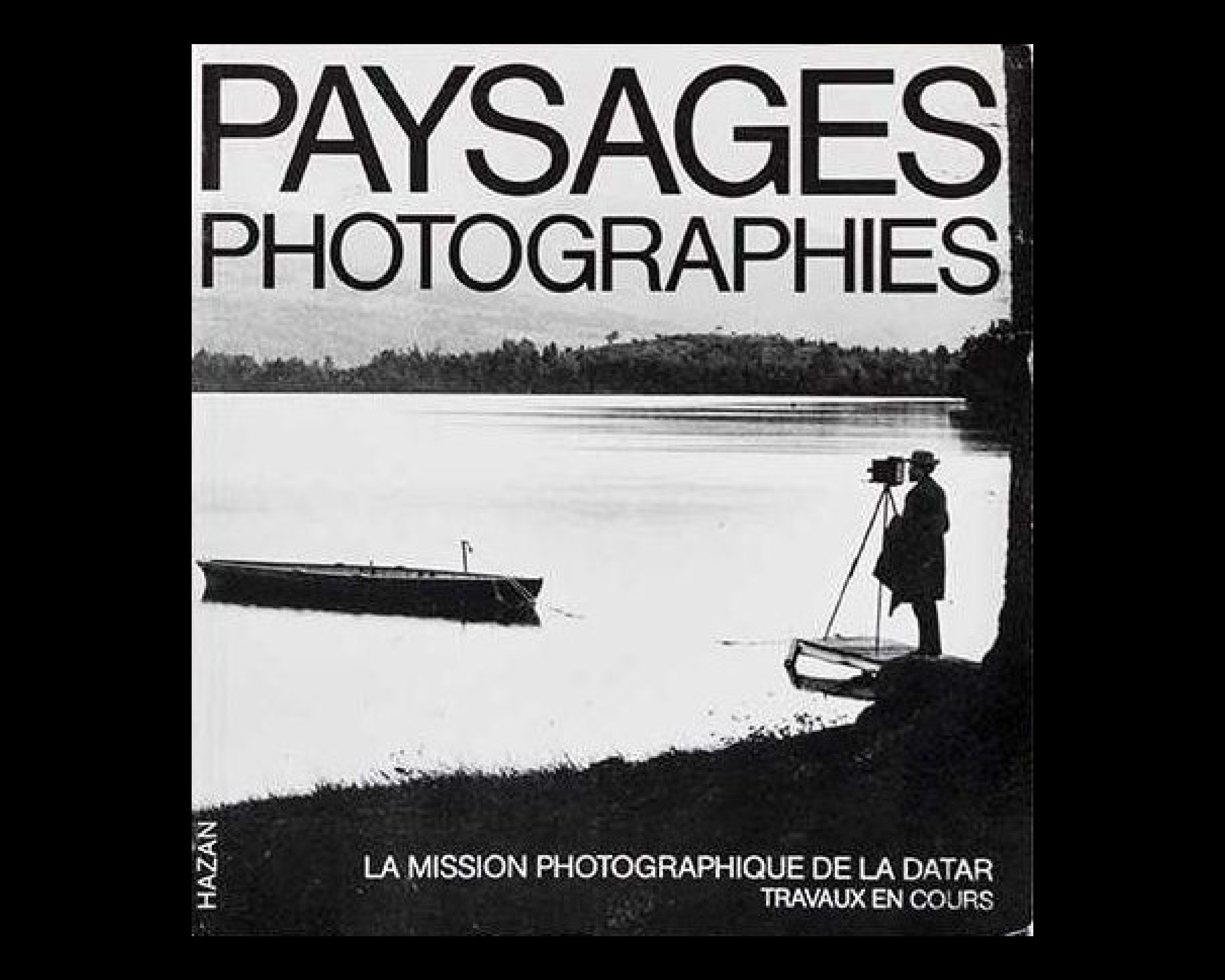

Les premiers travaux de la mission DATAR sont uniquement catalogués dans la 1re édition Paysages, photographies, travaux en cours 1984–198516, atelier provisoire sous forme de carnet d’étape[fig © DE FENOŸL Pierre, Mission photographique de la DATAR, St-Martin (Tarn), 1985.

© DE FENOŸL Pierre, Mission photographique de la DATAR, St-Martin (Tarn), 1985. © DOISNEAU Robert, Dans les banlieues et les villes nouvelles de la région parisienne, Mission photographique de la DATAR..

© DOISNEAU Robert, Dans les banlieues et les villes nouvelles de la région parisienne, Mission photographique de la DATAR..

Dès l’ouverture du livre, on remarque que la mise en page, éditée par Hazan, adopte une approche d’inventaire, transformant le recueil en un documentaire méthodique. Inspirée par des photographies objectives comme celles des Becher, la présentation des images suit une organisation qui reflète un classement précis des paysages. Les photos sont disposées selon des critères clairs, guidant le lecteur à travers une logique visuelle variée sur le territoire français. L’utilisation de bandes crée une fluidité et une cohérence qui facilite la navigation entre les différents formats de paysages, tout en conservant un équilibre visuel. Les espaces blancs entre les images renforcent l’aspect méthodique de l’inventaire visuel, chaque cliché devenant un élément d’un ensemble cohérent. Les légendes, discrètes et informatives, complètent de manière contextuelle sans perturber la perception des images, ajoutant une dimension supplémentaire à ce travail d’archivage. Ainsi, ce recueil se présente comme un outil d’analyse typologique et un inventaire visuel du paysage français, organisé de manière à refléter les évolutions sociales et géographiques à travers le regard du photographe. Les photographes impliqués ont su capturer les différentes réalités territoriales, y compris les banlieues et les zones déformées, saisissant ainsi les signes de changement, que nous pouvons lire aujourd’hui, des décennies plus tard, grâce à cette édition précise.

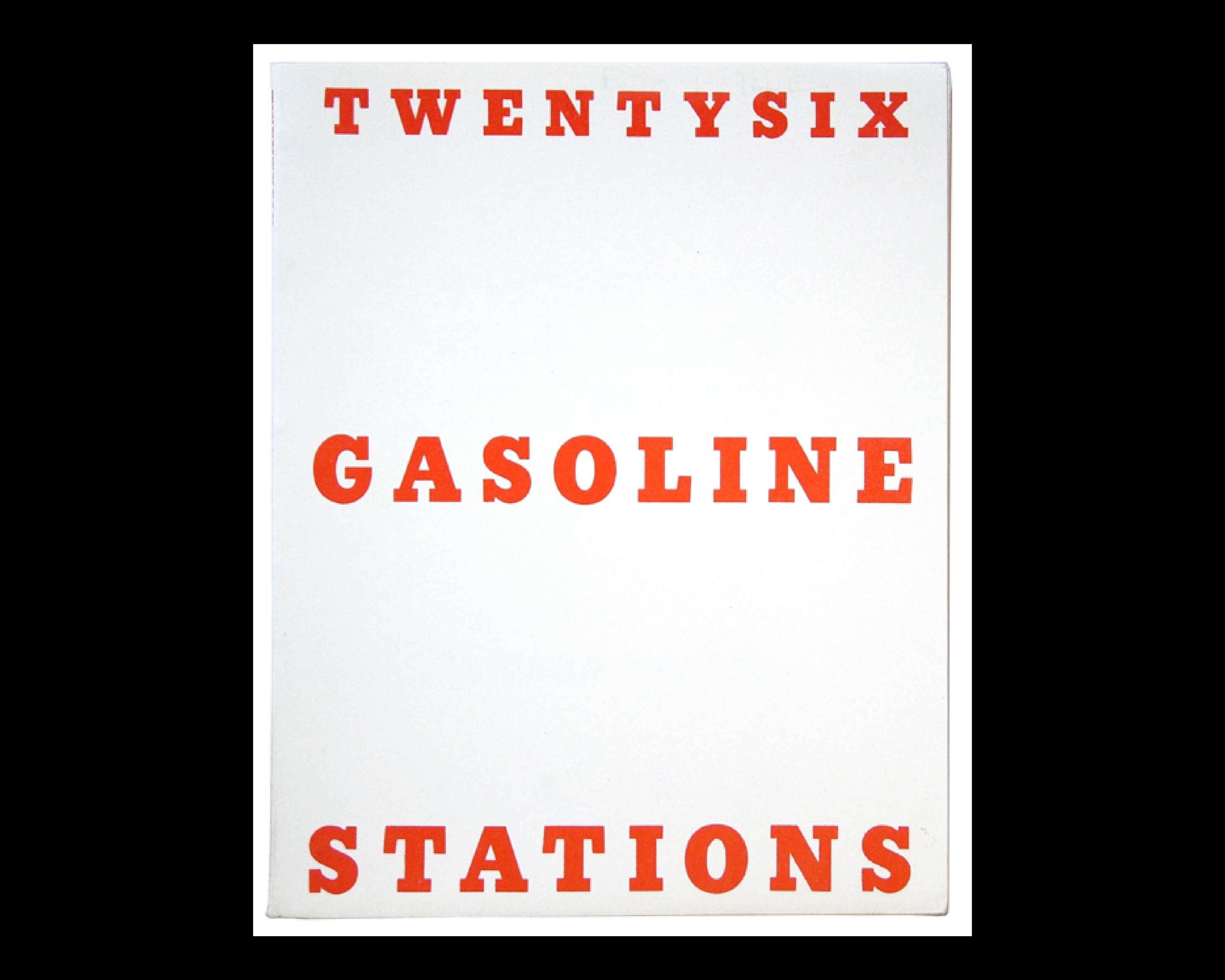

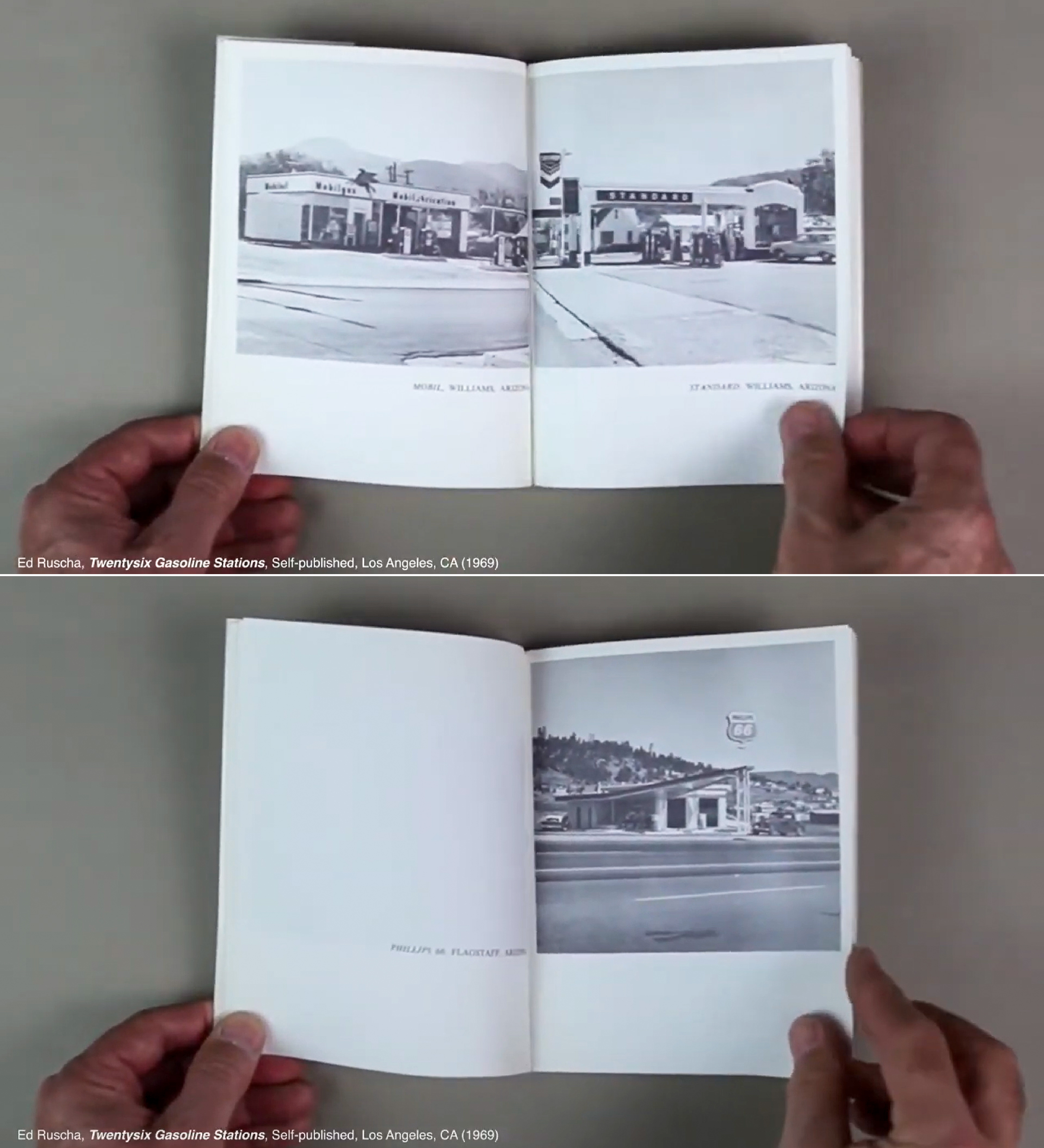

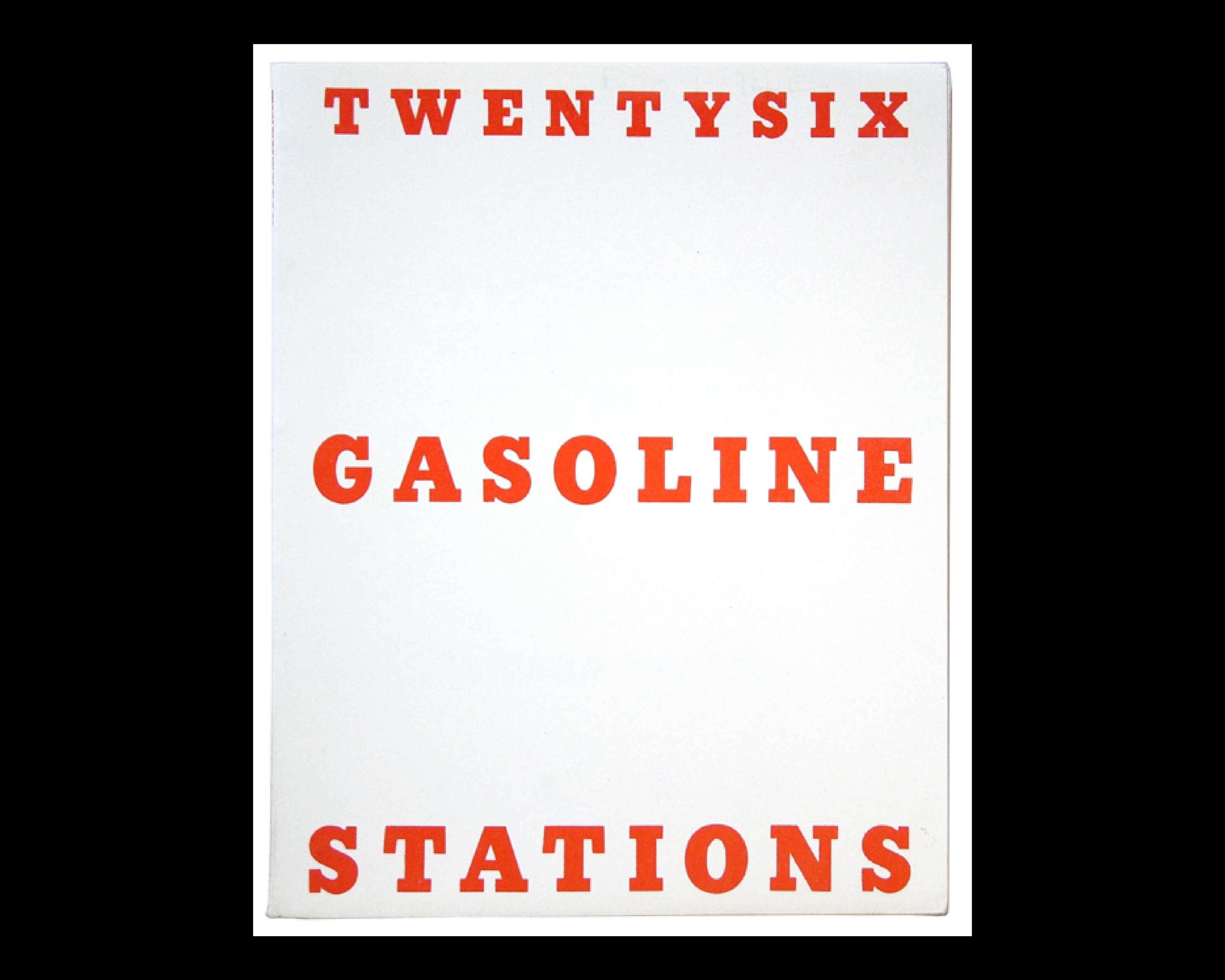

Ed Ruscha, le photographe américain d’Oklahoma explique dans une interview de 201718 de quelle manière une photographie imprimée sur une page est significative. À ses yeux, le livre représente l’élément central de son travail, et la photographie n’en devient qu’un moyen pour soutenir cette idée. Beaucoup de livres photographiques publiés depuis les années 1920, comme ceux de Walker Evans (American Photographs, 1938), suivaient une approche narrative. Ces ouvrages cherchaient souvent à raconter une histoire. Ceux d’Ed Ruscha ne racontent pas d’histoire et n’offrent pas d’analyse sociale. À la place, les sujets y sont présentés. Son refus de « message » rompt radicalement avec les recueils photographiques traditionnels. La photographie devient un outil pour construire son propos visuel dans un format plus neutre et distancié.

Twenty Gasoline Stations19, publié en 1963, est une série de photographies de stations essences toutes prises de la même manière : depuis l’autre côté de la route avec un appareil simple © RUSCHA, Ed, Twenty Gasoline Stations, Standard, Amarillo, Texas, 1963.

© RUSCHA, Ed, Twenty Gasoline Stations, Standard, Amarillo, Texas, 1963. © RUSCHA, Ed, Twenty Gasoline Stations, Shell, Daggett, California, 1963.. La technique photographique passant au second plan, les images ne cherchent pas à impressionner mais placent l’idée au-dessus de la réalisation, souvent au cœur des livres photographiques avant 1960. Ici, les panoramas sont au service de la représentation d’une époque aux États-Unis. Malgré leurs différentes localisations, la concordance mise en avant entre ces structures est intentionnelle. Cette répétition à travers le prisme typologique chez Ed Ruscha illustre l’ensemble de ces configurations en tant que phénomènes identitaires propres à cette période. Cette manière de traiter un sujet au travers de multiples vues fait écho aux classifications visuelles qu’on retrouvait dès les années 1930. Ce travail de catégorisation, loin de se limiter à une documentation classique, interroge les mécanismes sous-jacents à la manière dont les objets du quotidien, souvent négligés, peuvent devenir des sujets dignes d’être observés. Le livre dans son ensemble est donc l’œuvre20. Chaque aspect : la mise en page régulière, le choix des formats panoramiques, et l’absence de texte explicatif est pensé comme une partie intégrante du concept artistique. Il est maintenant évident que Twenty Gasoline Stations dépasse largement le simple recueil de photographies. L’approche rigoureusement structurée et presque impersonnelle de l’artiste tranche avec les pratiques traditionnelles en matière de recueil photographique. En utilisant la photographie pour documenter des éléments architecturaux, sociaux et culturels, il ne se contente pas de capturer la réalité : il en fait une déclaration artistique. Ainsi, ce recueil devient un livre d’artiste à part entière, une œuvre en soi, défiant les conventions qui voyaient autrefois le livre principalement comme un moyen de diffusion[fig

© RUSCHA, Ed, Twenty Gasoline Stations, Shell, Daggett, California, 1963.. La technique photographique passant au second plan, les images ne cherchent pas à impressionner mais placent l’idée au-dessus de la réalisation, souvent au cœur des livres photographiques avant 1960. Ici, les panoramas sont au service de la représentation d’une époque aux États-Unis. Malgré leurs différentes localisations, la concordance mise en avant entre ces structures est intentionnelle. Cette répétition à travers le prisme typologique chez Ed Ruscha illustre l’ensemble de ces configurations en tant que phénomènes identitaires propres à cette période. Cette manière de traiter un sujet au travers de multiples vues fait écho aux classifications visuelles qu’on retrouvait dès les années 1930. Ce travail de catégorisation, loin de se limiter à une documentation classique, interroge les mécanismes sous-jacents à la manière dont les objets du quotidien, souvent négligés, peuvent devenir des sujets dignes d’être observés. Le livre dans son ensemble est donc l’œuvre20. Chaque aspect : la mise en page régulière, le choix des formats panoramiques, et l’absence de texte explicatif est pensé comme une partie intégrante du concept artistique. Il est maintenant évident que Twenty Gasoline Stations dépasse largement le simple recueil de photographies. L’approche rigoureusement structurée et presque impersonnelle de l’artiste tranche avec les pratiques traditionnelles en matière de recueil photographique. En utilisant la photographie pour documenter des éléments architecturaux, sociaux et culturels, il ne se contente pas de capturer la réalité : il en fait une déclaration artistique. Ainsi, ce recueil devient un livre d’artiste à part entière, une œuvre en soi, défiant les conventions qui voyaient autrefois le livre principalement comme un moyen de diffusion[fig

Dès les années 1920, les photographes avaient commencé à explorer des sujets ordinaires et à puiser dans les objets du quotidien une nouvelle matière artistique. Cependant, ces sujets étaient souvent associés à un sens particulier ou à un contexte social spécifique. Avec Twenty Gasoline Stations, une rupture s’opère : l’accent est mis sur des lieux banals, interchangeables, plutôt que sur des symboles ou des messages explicites. Il ne s’agit plus seulement d’une compilation ou d’un témoignage, mais d’un objet conceptuel, une réflexion sur la photographie elle-même et son rapport à l’édition. En adoptant cette approche, Ed Ruscha ouvre de nouvelles perspectives sur l’objectivité et transforme le recueil photographique en un terrain d’exploration artistique. Il rompt avec les traditions établies, brouille les frontières entre documentation et création, et redéfinit notre perception de ce que la photographie peut accomplir.

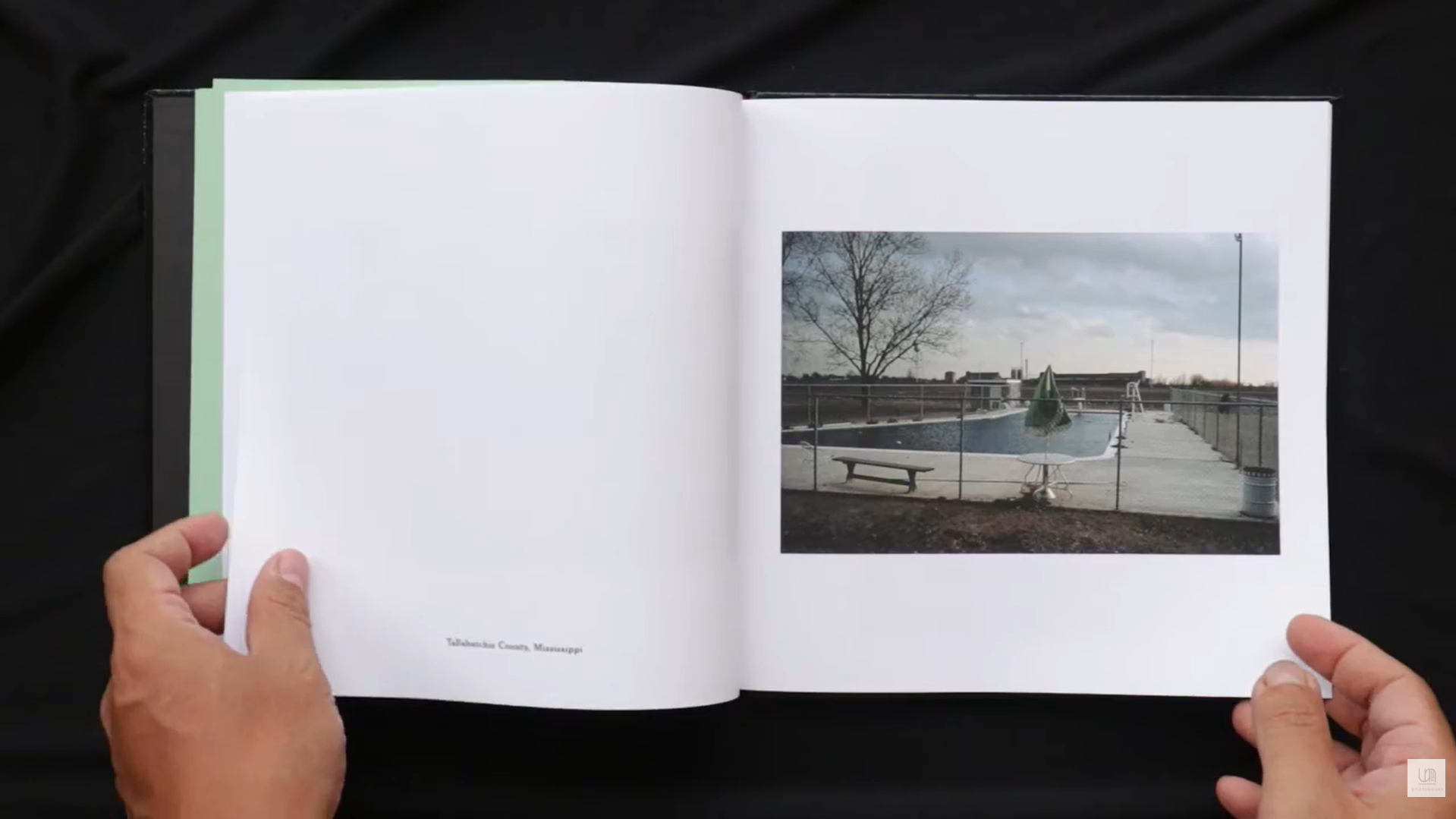

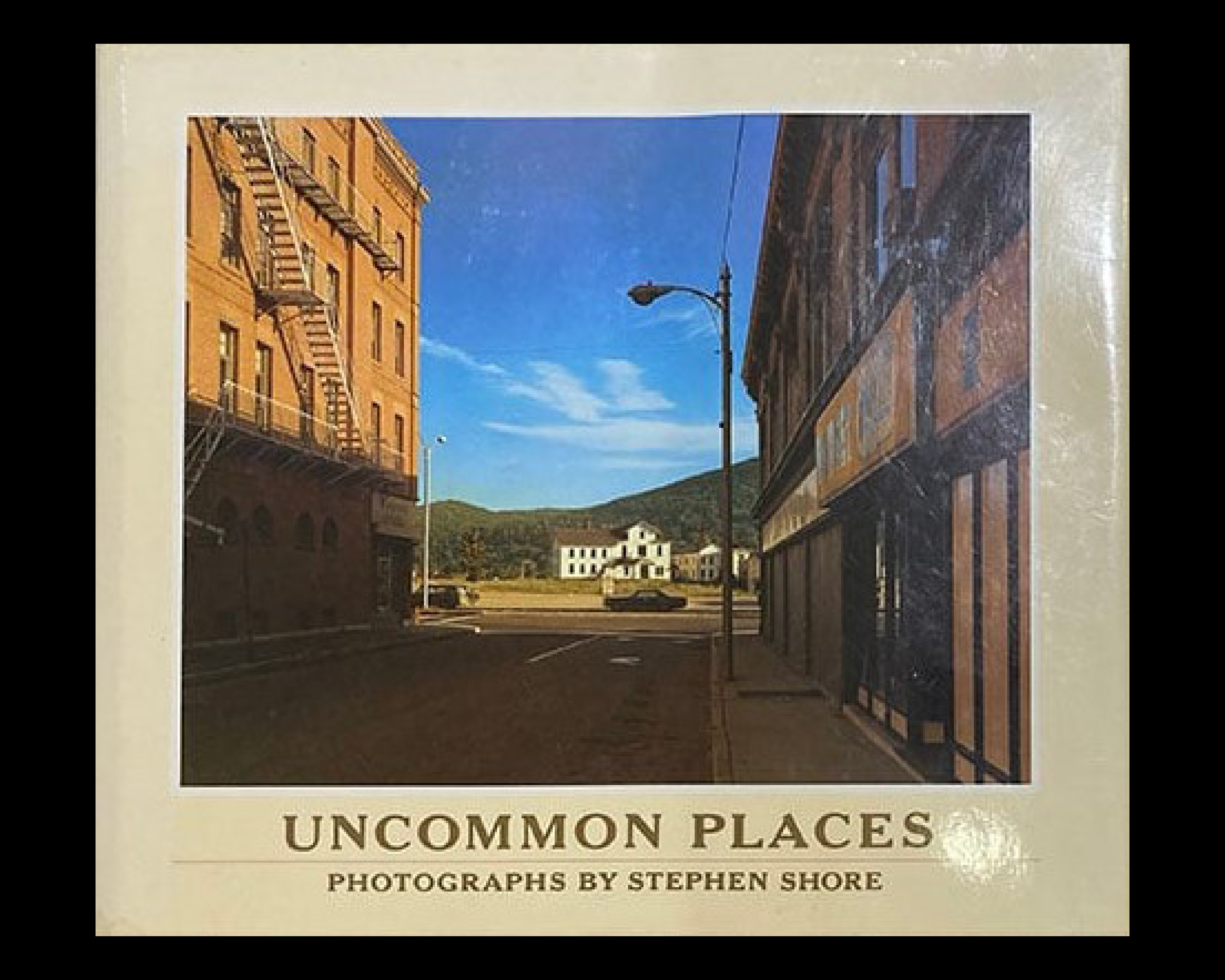

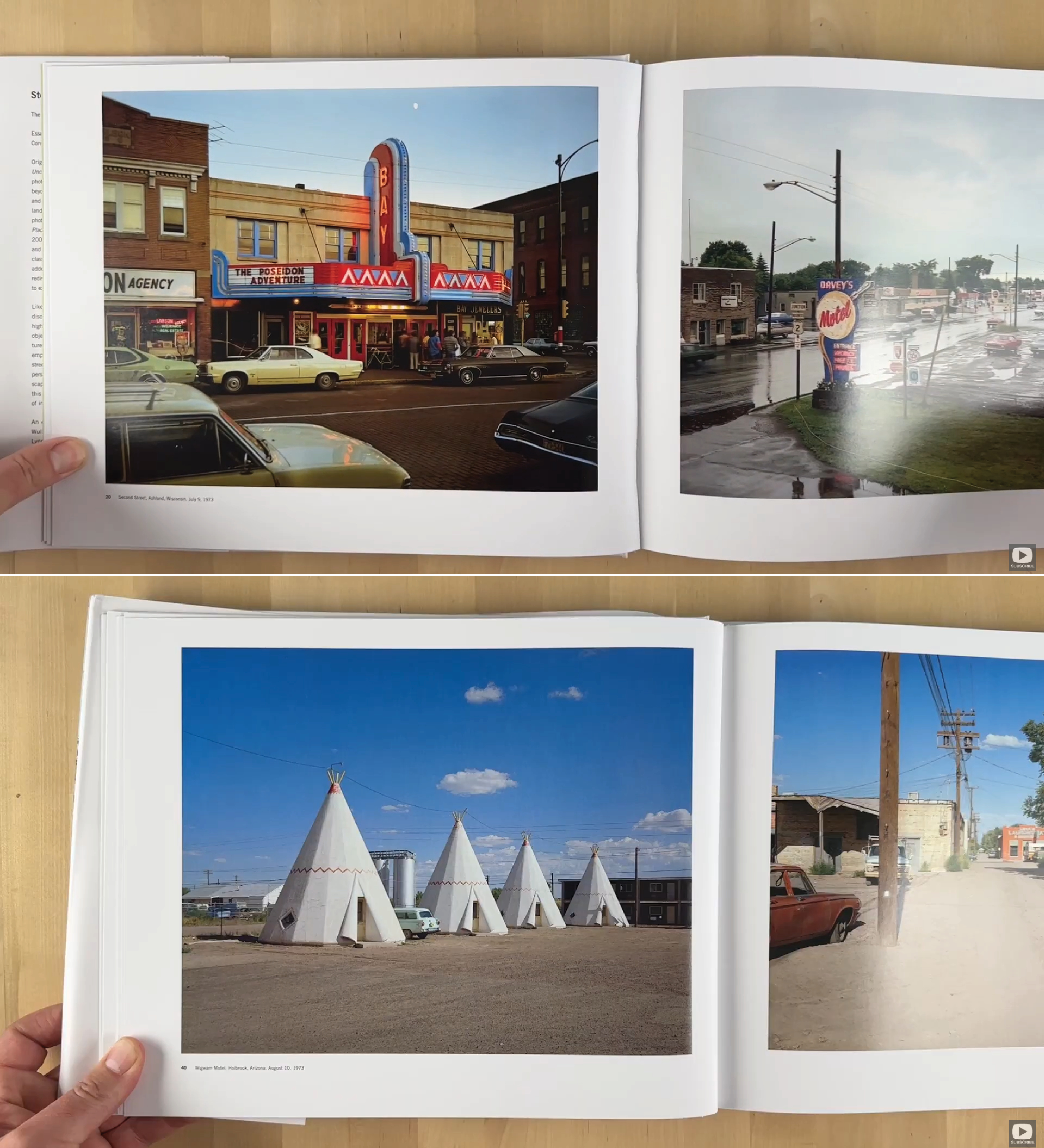

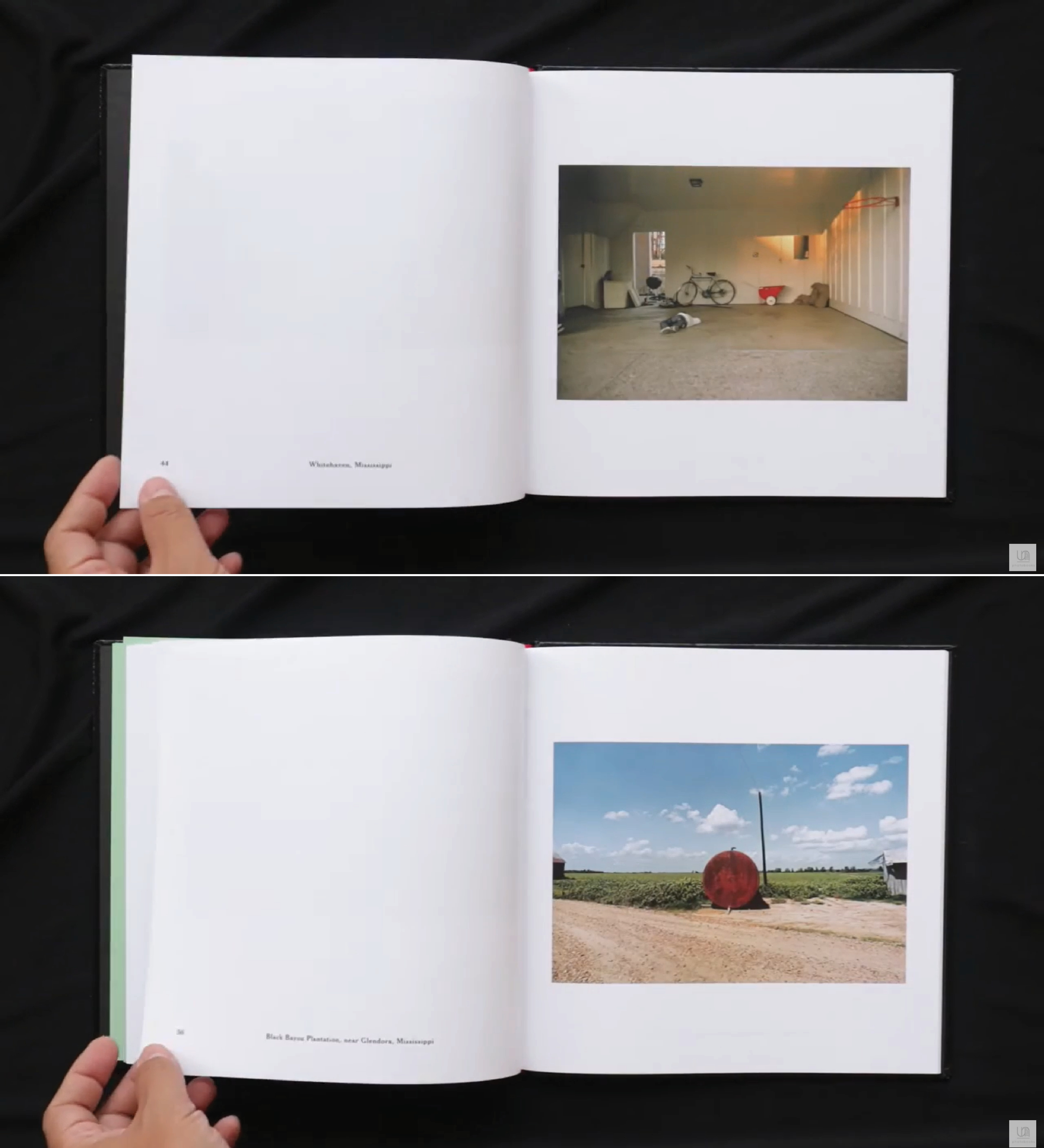

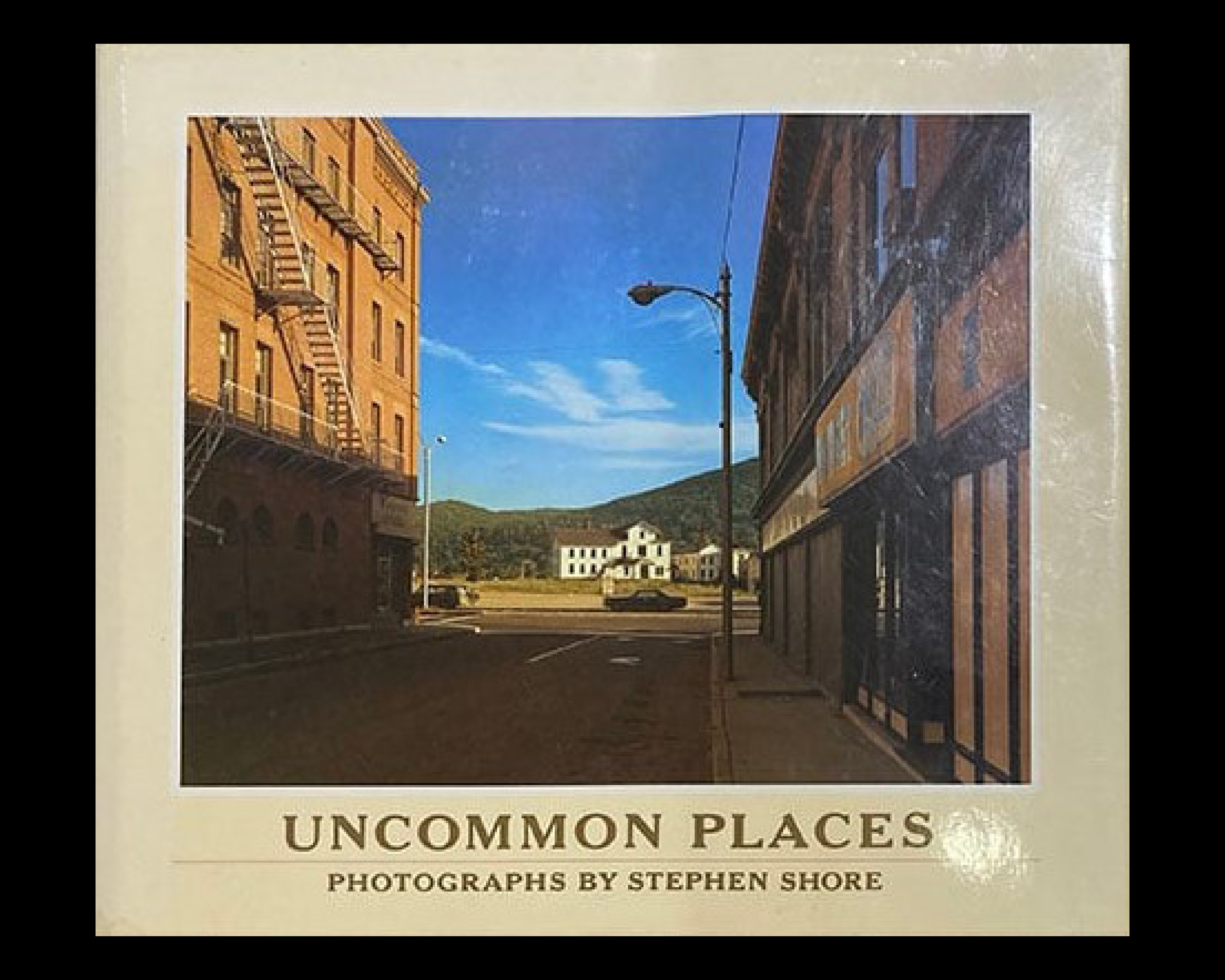

Par le choix de lieux précis comme l’a fait Ed Ruscha, Raymond Depardon ou Stephen Shore requestionnent eux aussi ce que l’on considère comme banal, en nous invitant à voir autrement. Le recueil photographique n’est pas seulement un rassemblement de leurs caractéristiques, mais un moyen de revaloriser des scènes de vie. Ce qui semble insignifiant prend une nouvelle dimension qui nous révèlent des récits cachés. Alors, comment ce support imprimé devient un terrain de réflexion où le banal n’est plus vide de sens ? Chaque recueil suivant invite à déceler l’extraordinaire dans ce qui nous entoure. Dans Uncommon Places (1973 – 1981)21[fig © SHORE, Stephen, Uncommon Places, El Paso Street, Texas, 1975..

© SHORE, Stephen, Uncommon Places, El Paso Street, Texas, 1975..

« L’idée est que la photographie ne doit pas nécessairement être liée à la beauté ou à raconter une histoire. Elle peut consister à vous montrer des choses que vous avez peut-être négligées, des choses qui sont juste devant vous.22 »

Sublimer le banal, pour lui, ce n’est donc pas en altérer la nature et en accentuer les qualités intrinsèques. Il adopte une approche sérieuse, où chaque élément est traité avec la même attention formelle que les sujets traditionnellement jugés dignes d’être photographiés. Lui aussi ne projette pas d’émotions sur les lieux qu’il capture ; il laisse plutôt les sujets parler d’eux-mêmes, dans leur banalité brute. La sublimation repose uniquement sur l’impression en couleur qui enrichit l’ordinaire par une vibrance naturelle. On peut d’autant plus remarquer l’équilibre entre des teintes chaudes (rouges et jaunes) et des teintes froides (bleus et verts) qui créent ces contrastes saisissants. On le comprend, Uncommon Places joue un rôle déterminant dans l’émergence de la photographie en couleur, face à la prédominance du noir et blanc comme dans les paysages d’Ansel Adams. La composition, elle, ordonne le chaos quotidien en une structure visuelle ; la grandeur des images exigent une contemplation prolongée, comme pour faire émerger la poésie d’un moment figé. Bien différente du recueil d’Ansel Adams dans le fond, la mise en page semble pourtant s’en inspirer. Un faible contour blanc vient accompagner l’immensité des clichés, tandis que la disposition horizontale de ces plans éloignés évoque une ouverture sur ces espaces. La structure horizontale qu’on retrouve sur chaque page rappelle les vastes panoramas du territoire américain23 où les routes s’étirent à perte de vue et les bâtiments s’alignent le long des axes routiers. Ce choix formel invite à parcourir l’image, à explorer ses détails et à reconstruire mentalement les histoires qu’elle contient. Les perspectives, comme l’ensemble des photographies objectives, sont linéaires : les lignes droites, telles que les rues, les trottoirs ou les clôtures, nous guident à travers la scène. Ce regard force une réévaluation : le banal n’est pas sublimé par un ajout extérieur, mais par une manière de voir qui en révèle la densité, la complexité, et l’étrangeté parfois familière.

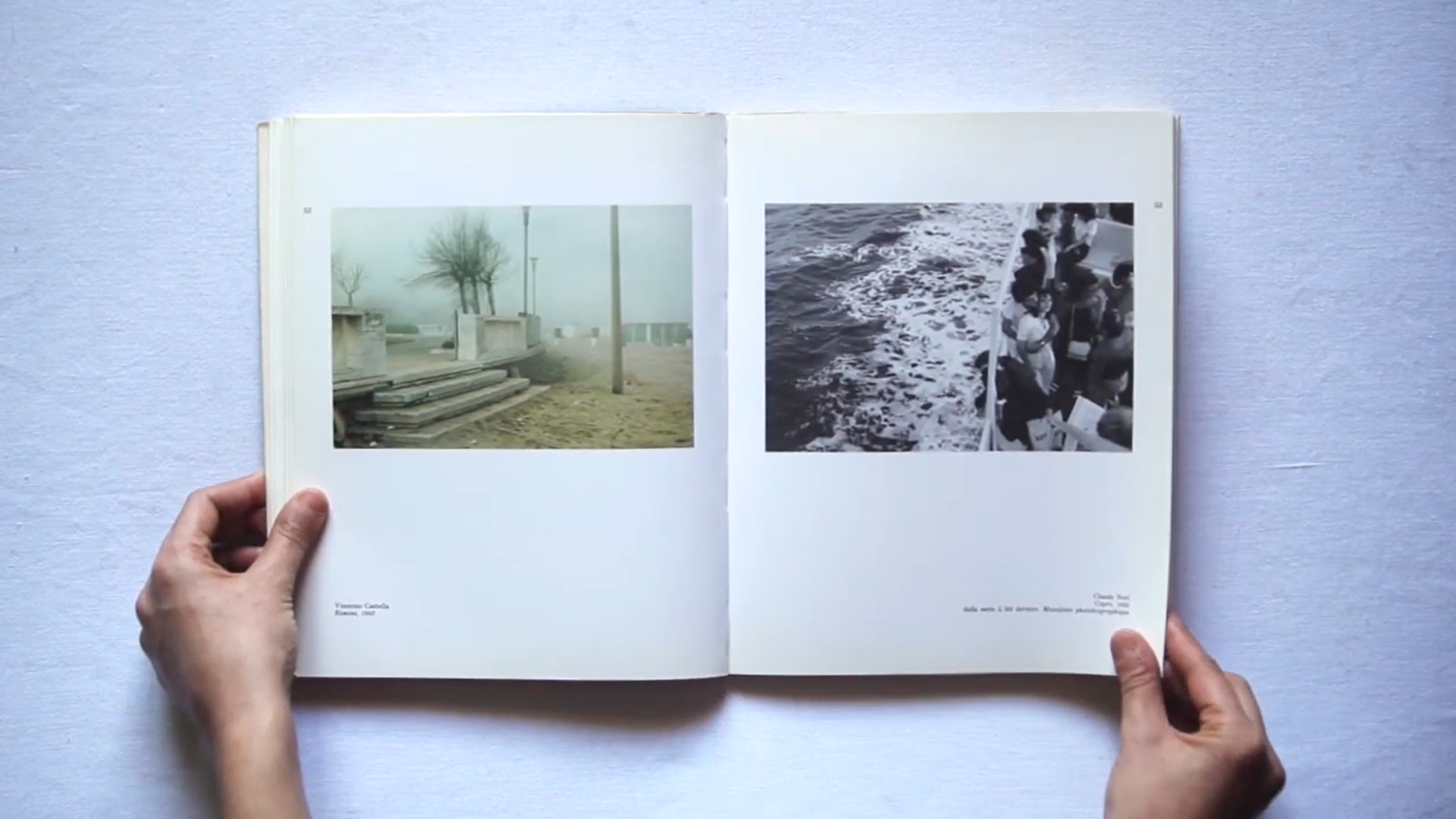

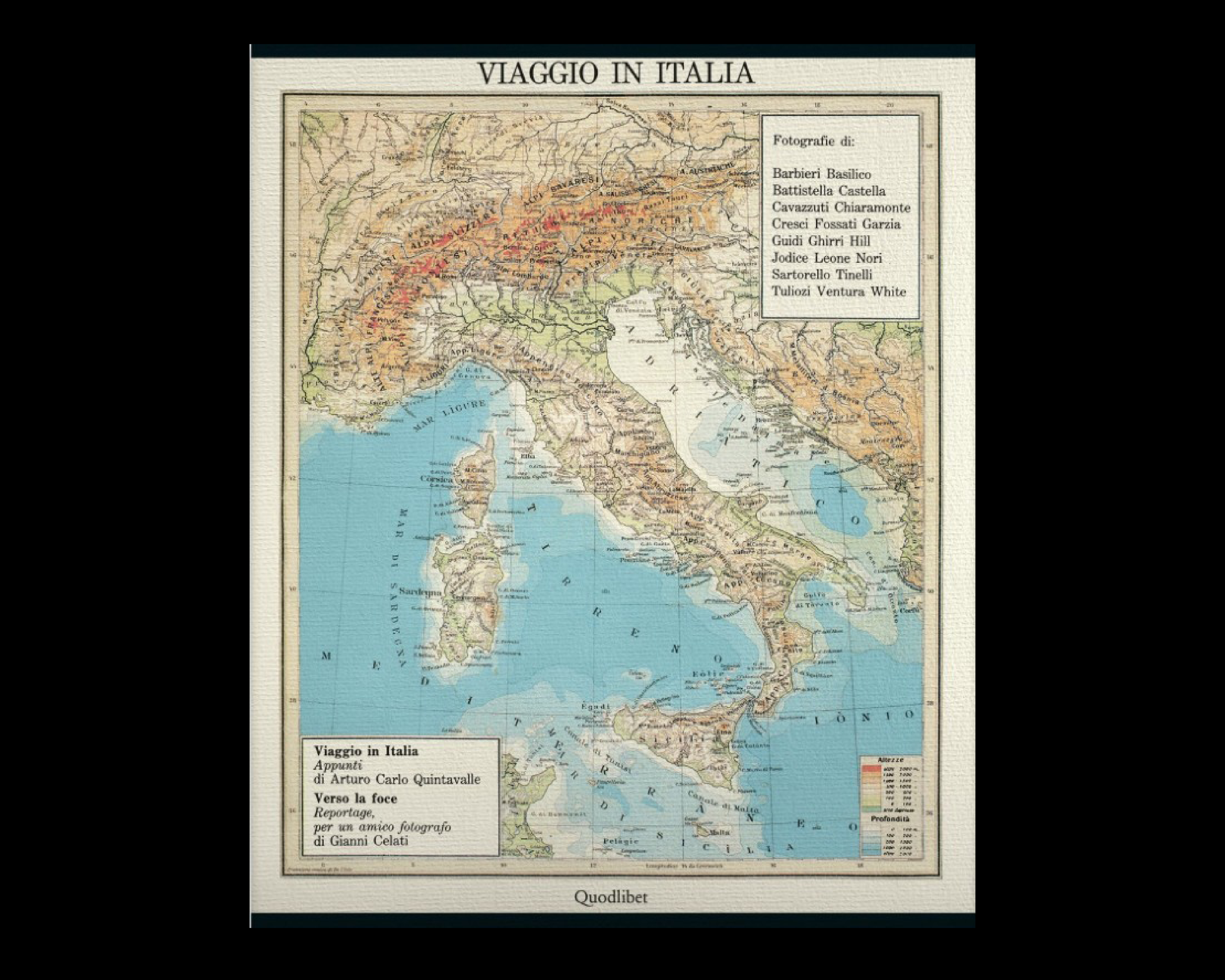

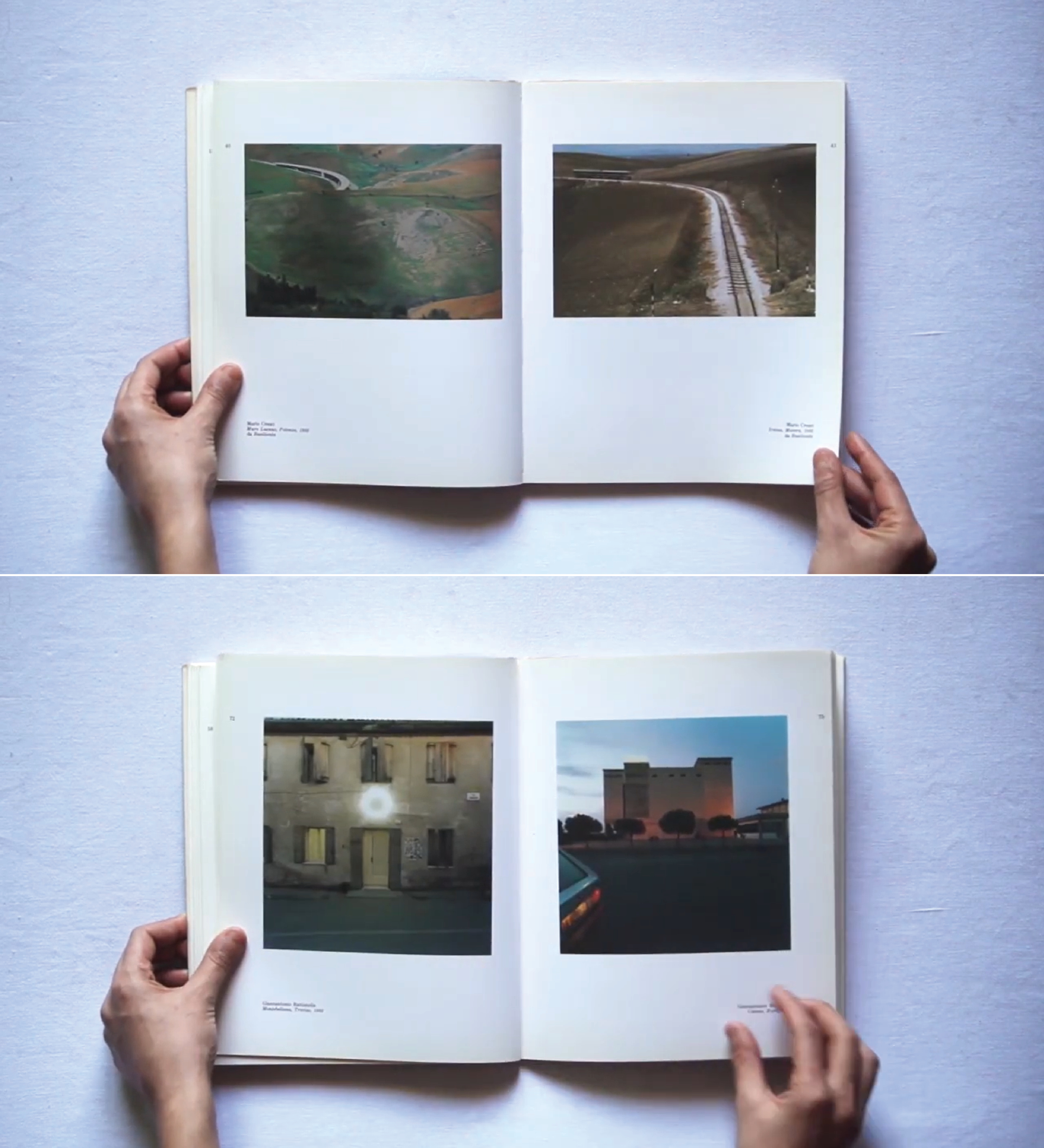

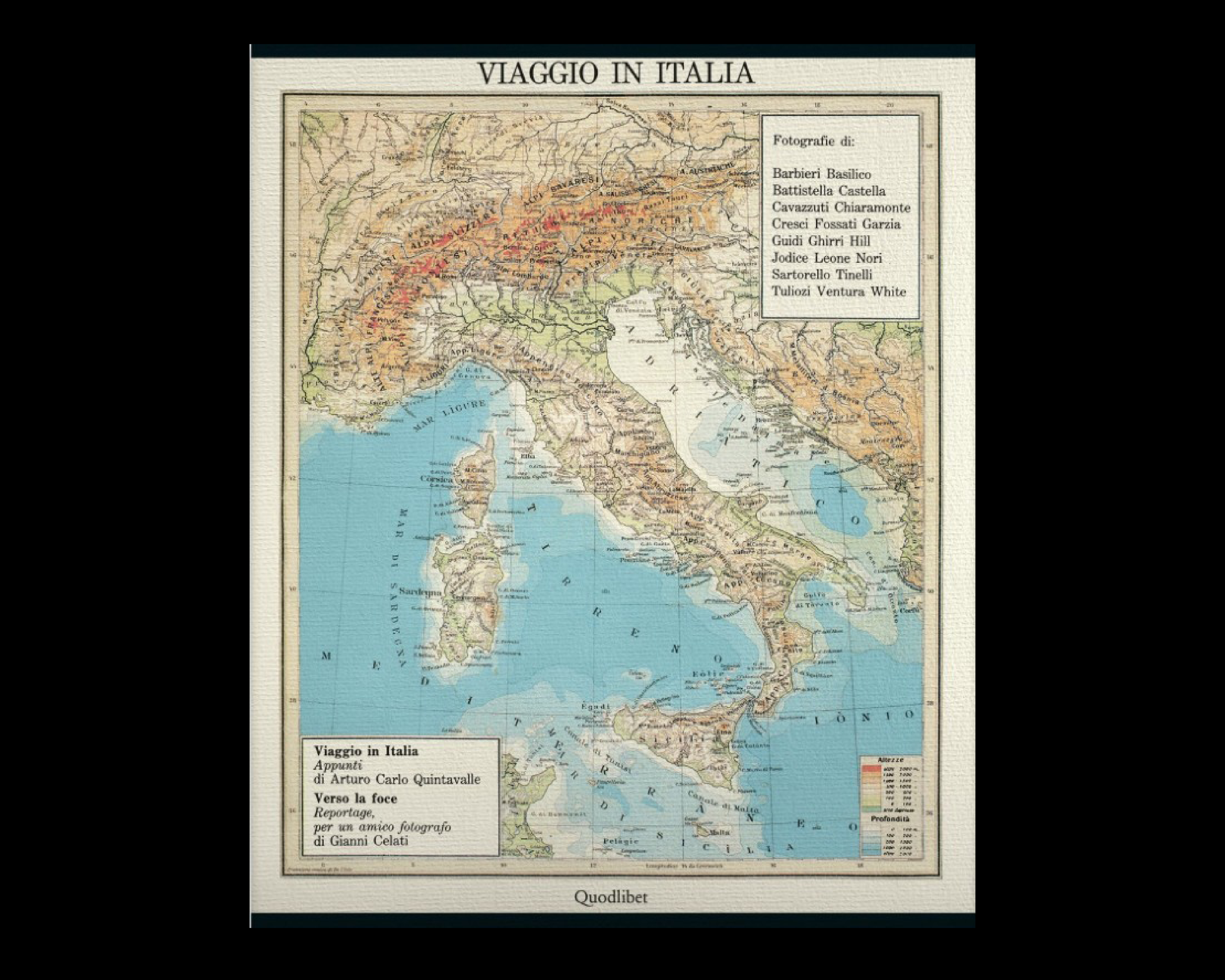

Ce n’est pas le seul, Luigi Guidi se sert aussi du banal pour repenser les représentations traditionnelles du paysage italien. Il se dégage des stéréotypes. Sans hiérarchie, il montre dans Viaggio in Italia24 comment une génération de photographes laisse de côté le mythe du voyage exotique, ou reportage sensationnel en tournant leur regard vers des sujets moins héroïques © BARBIERI, Olivio, Viaggio In Italia, Lugo, Ravenna, 1982.

© BARBIERI, Olivio, Viaggio In Italia, Lugo, Ravenna, 1982. © CRESCI, Mario, Viaggio In Italia, Potenza, 1983.. En s’intéressant aux aspects souvent négligés comme les marges urbaines, il invite le spectateur à percevoir ce territoire à travers des tensions historiques et sociales.

© CRESCI, Mario, Viaggio In Italia, Potenza, 1983.. En s’intéressant aux aspects souvent négligés comme les marges urbaines, il invite le spectateur à percevoir ce territoire à travers des tensions historiques et sociales.

Le choix d’un format vertical[fig

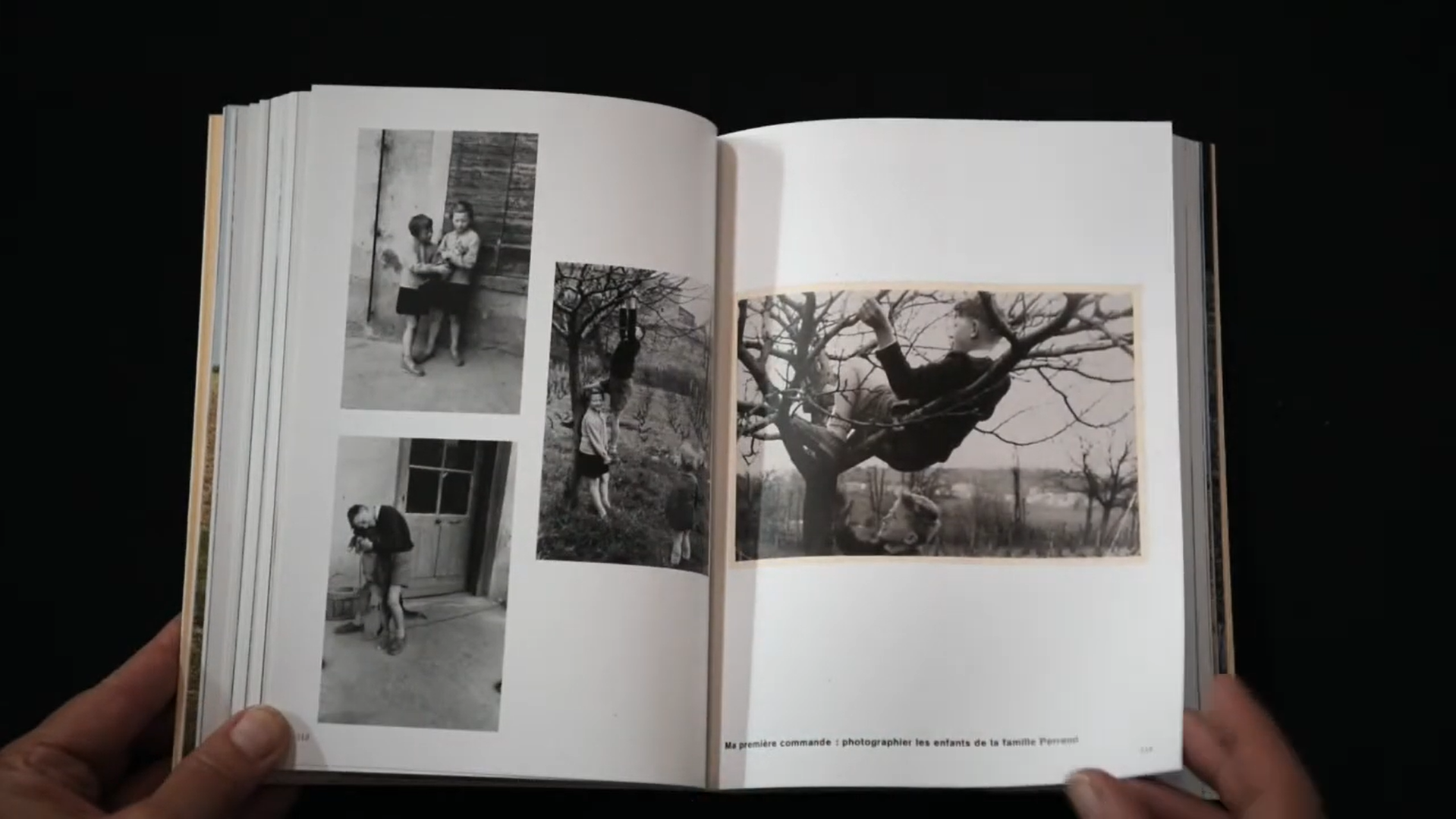

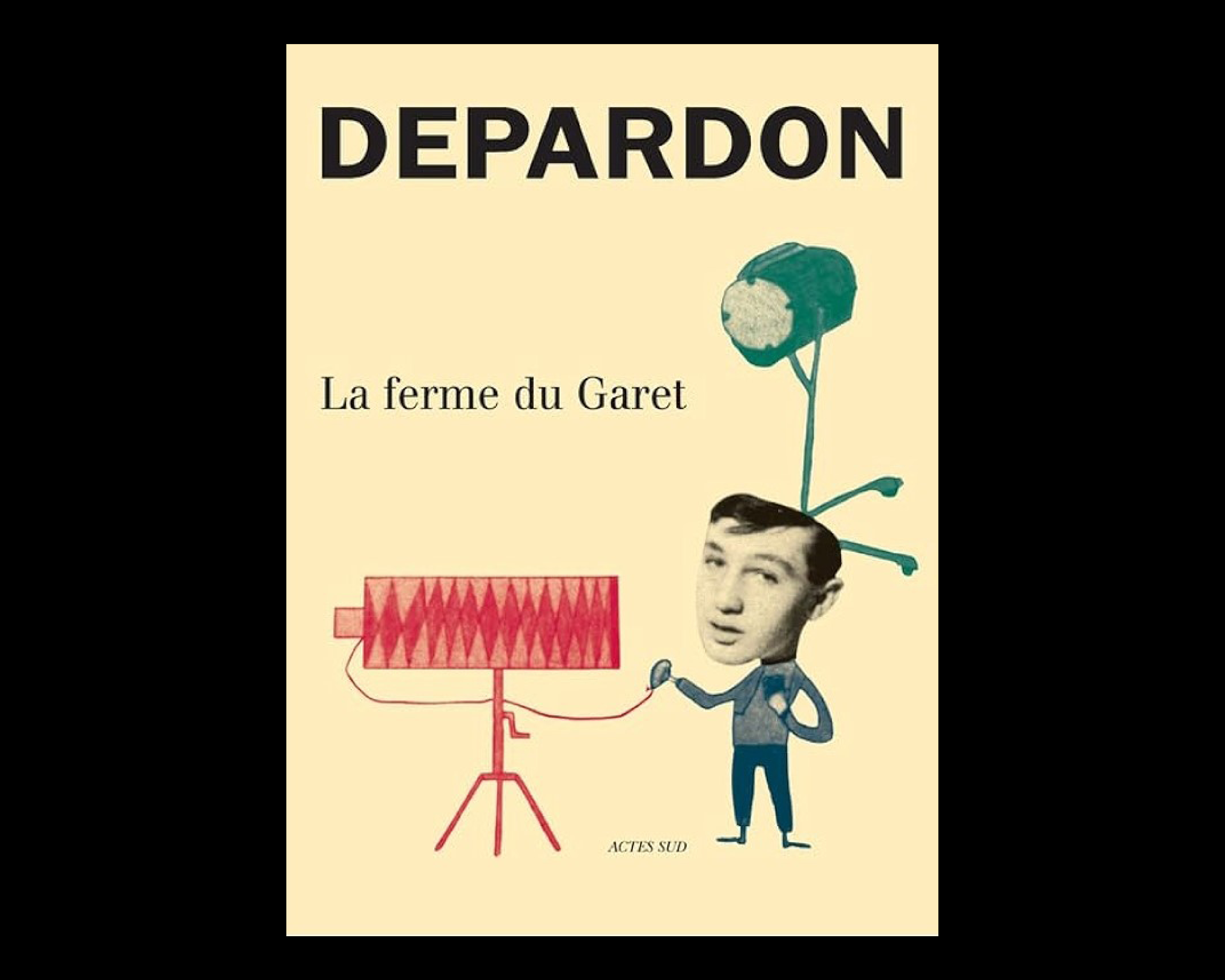

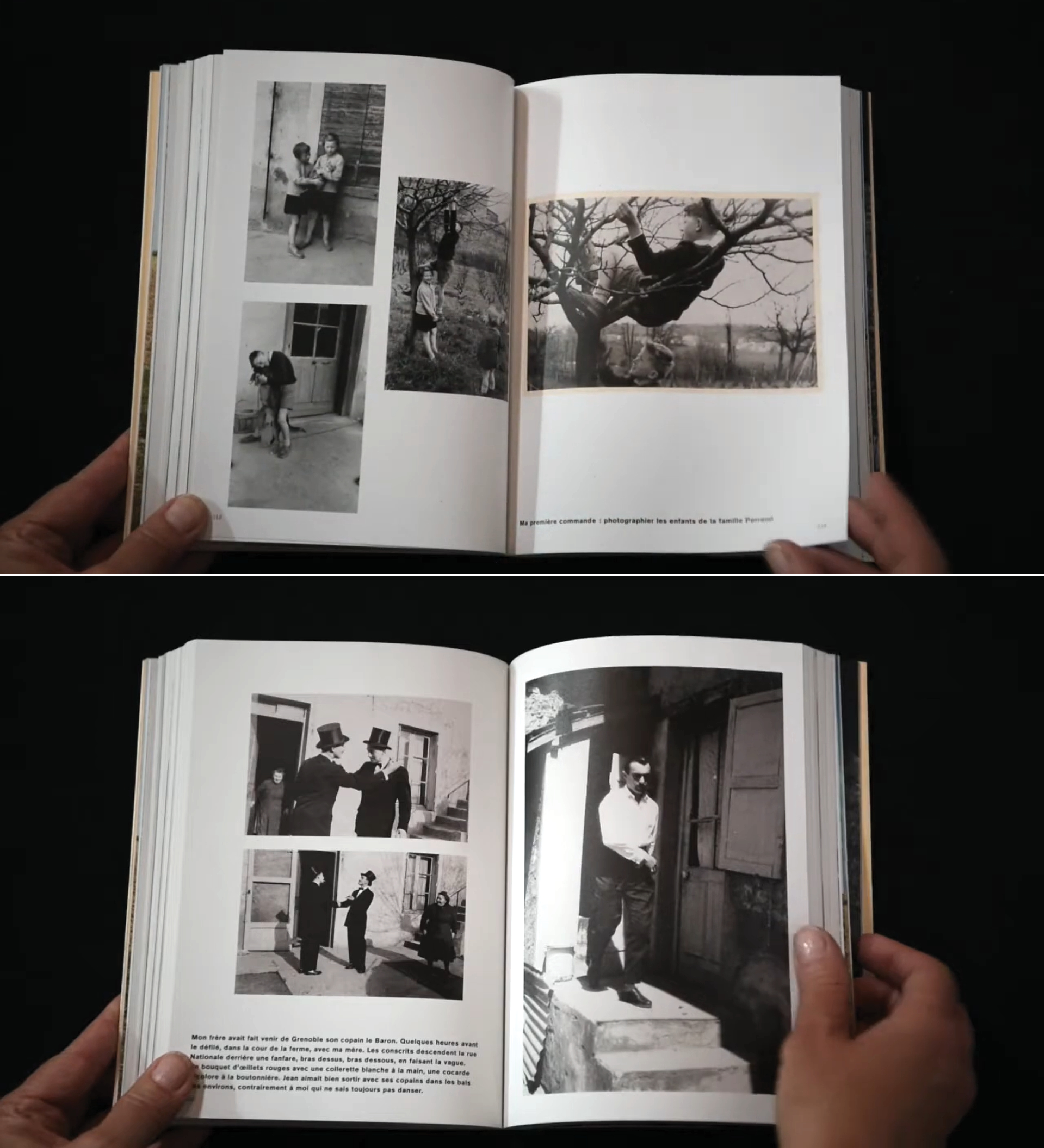

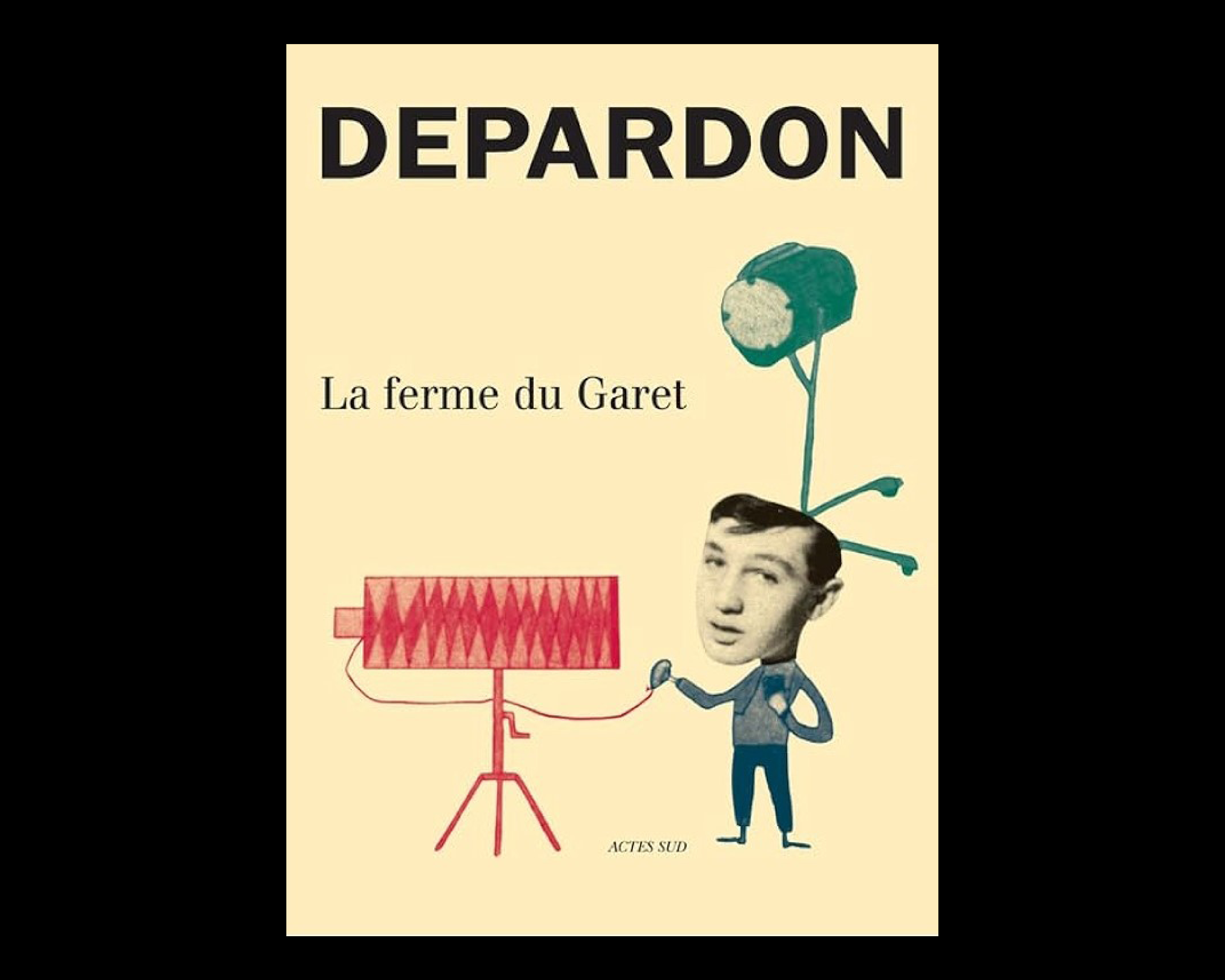

Finalement, Raymond Depardon dans La Ferme du Garet25 s’empare d’un plus petit format et d’une composition plus vivante comme chez André Kertész. C’est en accord avec ce qu’il cherche à transmettre : l’intime. La taille du recueil est proche du format poche ce qui renforce son intention de rassembler des images intimes.[fig © DEPARDON, Raymond, La Ferme du Garet, 1995.

© DEPARDON, Raymond, La Ferme du Garet, 1995. © DEPARDON, Raymond, La Ferme du Garet, 1995. comme d’autres offrent des panoramas plus larges afin de situer ces détails dans un ensemble plus vaste. Le texte descriptif fait partie du récit. Le livre en somme prend une dimension cinématographique sur chaque double page. Cette interaction entre image et texte crée une atmosphère immersive. Chaque élément se renforce mutuellement pour construire une histoire. Alors, le recueil sublime ces scènes de vie que nous vivons tous et toutes en leur conférant une puissance cinématographique. On retrouve la charge émotionnelle projetée sur les lieux ordinaires, comme une méditation sur la mémoire collective du monde rural en mutation26.

© DEPARDON, Raymond, La Ferme du Garet, 1995. comme d’autres offrent des panoramas plus larges afin de situer ces détails dans un ensemble plus vaste. Le texte descriptif fait partie du récit. Le livre en somme prend une dimension cinématographique sur chaque double page. Cette interaction entre image et texte crée une atmosphère immersive. Chaque élément se renforce mutuellement pour construire une histoire. Alors, le recueil sublime ces scènes de vie que nous vivons tous et toutes en leur conférant une puissance cinématographique. On retrouve la charge émotionnelle projetée sur les lieux ordinaires, comme une méditation sur la mémoire collective du monde rural en mutation26.

Dans Uncommon Places, Stephen Shore capture des lieux banals avec une attention formelle, invitant à redécouvrir la beauté du quotidien. Le format horizontal et la composition linéaire évoquent un paysage américain infini à explorer. Luigi Ghirri, avec Viaggio in Italia, se détourne des clichés touristiques pour observer des espaces intimes et révélateurs de l’identité italienne. Le format vertical et la carte renforcent l’idée d’un voyage personnel. Enfin, dans La Ferme du Garet, Raymond Depardon, à travers un format réduit et une mise en page minimaliste, capte la fragilité du monde rural. Ensemble, ces ouvrages réévaluent le banal et l’élèvent à la contemplation.

La mémoire collective se définit, selon Pierre Nora, par « le souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante27 ». Nous verrons ici que le recueil photographique est le vecteur de ces souvenirs partagés alimentés parfois de compositions texte/image renforçant le vécu de ces instants mémoriels.

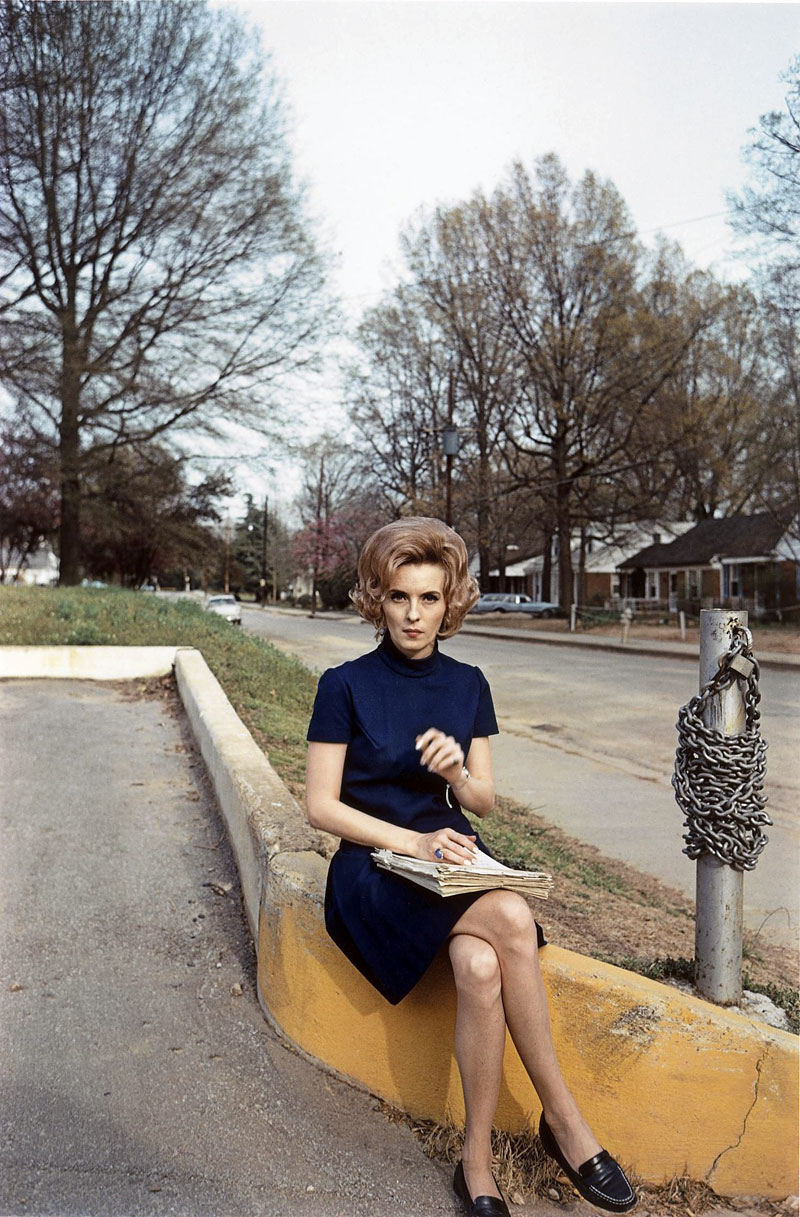

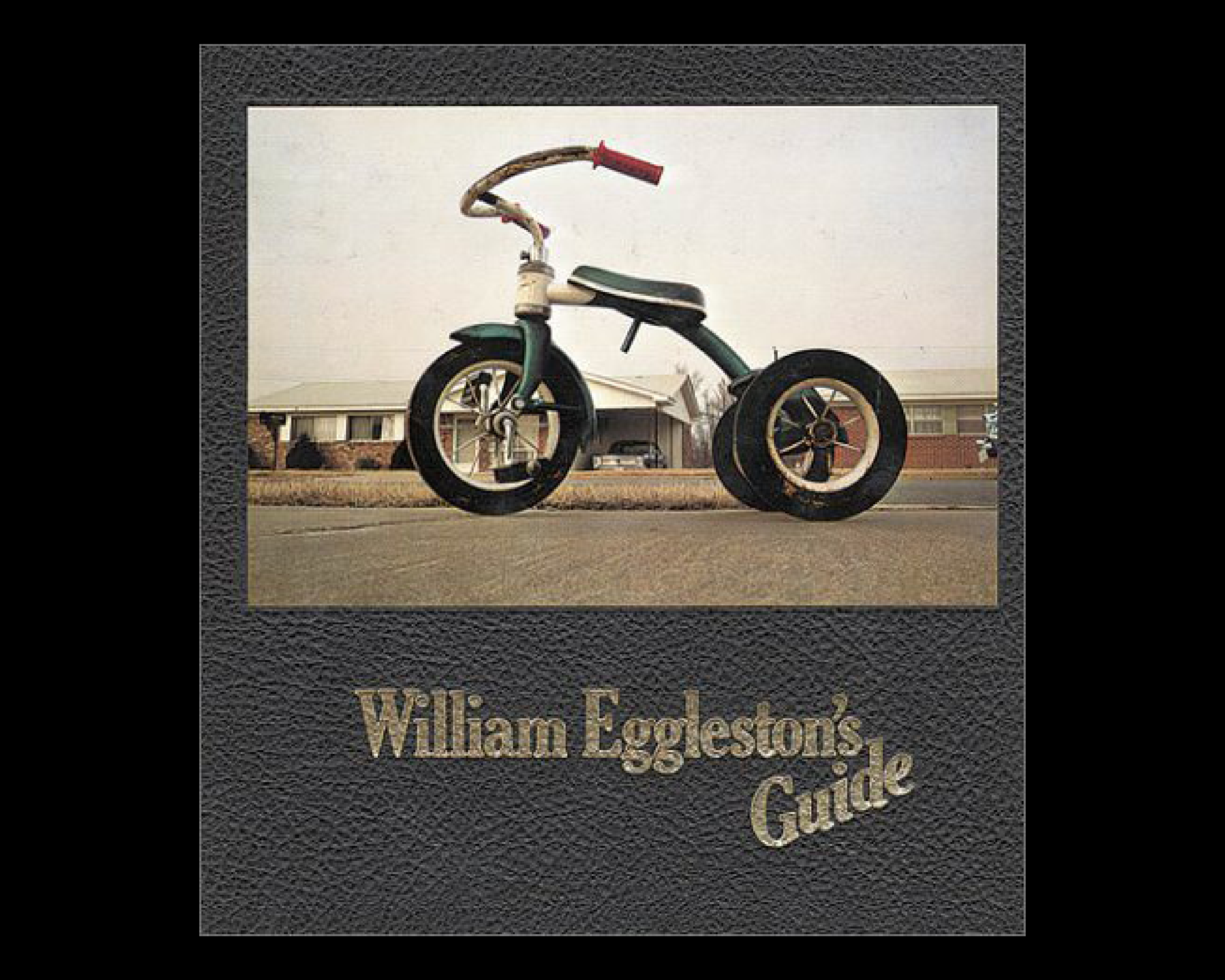

En 1976, l’exposition individuelle de photographies en couleur de William Eggleston intitulée Guide28 s’est démarquée en étant la première du Museum of Modern Art à mettre en avant ce type de photographie. Ce fut également la première publication du musée dédiée à la photographie en couleur[fig © EGGLESTON, William, Guide, Untitled, 1939. © Eggleston Artistic Trust.. Cela a abouti à une édition ou plutôt catalogue d’exposition, où les nuances rendent hommage de manière plus fidèle aux intentions du photographe. Le recueil se présente avant tout comme un objet graphique qui documente, archive un moment particulier de l’histoire photographique. À travers un format réduit proche de celui d’un album, il ne contient aucune interférence de textes ou d’explications supplémentaires. Cette absence de narration verbale, couplée à l’utilisation systématique de deux formats différents pour les images

© EGGLESTON, William, Guide, Untitled, 1939. © Eggleston Artistic Trust.. Cela a abouti à une édition ou plutôt catalogue d’exposition, où les nuances rendent hommage de manière plus fidèle aux intentions du photographe. Le recueil se présente avant tout comme un objet graphique qui documente, archive un moment particulier de l’histoire photographique. À travers un format réduit proche de celui d’un album, il ne contient aucune interférence de textes ou d’explications supplémentaires. Cette absence de narration verbale, couplée à l’utilisation systématique de deux formats différents pour les images © EGGLESTON, William, Guide, Untitled. © Eggleston Artistic Trust., permet une lecture fluide. Les photographies sont présentées de manière égale, créant une rythmique constante, tandis que la disposition est soigneusement calibrée. La manière dont chaque photographie occupe un espace dédié sur chaque page évoque la forme d’un album tel qu’on le connaît, renforçant l’aspect personnel de l’ouvrage. Chaque image, bien que semblant anodine, devient une archive minutieuse d’un moment de l’histoire et de la culture américaine, transformée par la puissance de la couleur et de la composition. En intégrant un format plus petit comme Raymond Depardon l’a fait, Eggleston favorise une immersion dans le monde qu’il capture, tandis que la simplicité graphique de l’ouvrage lui permet de se concentrer pleinement sur la puissance évocatrice des images elles-mêmes. Ce format et cette présentation, inspirés par les codes de la photographie documentaire et influencés par le mouvement de la Nouvelle Objectivité, rendent le recueil à la fois un document historique et un objet esthétique qui incite à une réévaluation du recueil. Le recueil trouvera donc sa fonction par la démonstration de ce qui est perçu au-delà, transformant ainsi l’ouvrage en un reflet de notre monde intérieur, un guide pour observer la réalité sous un jour nouveau.

© EGGLESTON, William, Guide, Untitled. © Eggleston Artistic Trust., permet une lecture fluide. Les photographies sont présentées de manière égale, créant une rythmique constante, tandis que la disposition est soigneusement calibrée. La manière dont chaque photographie occupe un espace dédié sur chaque page évoque la forme d’un album tel qu’on le connaît, renforçant l’aspect personnel de l’ouvrage. Chaque image, bien que semblant anodine, devient une archive minutieuse d’un moment de l’histoire et de la culture américaine, transformée par la puissance de la couleur et de la composition. En intégrant un format plus petit comme Raymond Depardon l’a fait, Eggleston favorise une immersion dans le monde qu’il capture, tandis que la simplicité graphique de l’ouvrage lui permet de se concentrer pleinement sur la puissance évocatrice des images elles-mêmes. Ce format et cette présentation, inspirés par les codes de la photographie documentaire et influencés par le mouvement de la Nouvelle Objectivité, rendent le recueil à la fois un document historique et un objet esthétique qui incite à une réévaluation du recueil. Le recueil trouvera donc sa fonction par la démonstration de ce qui est perçu au-delà, transformant ainsi l’ouvrage en un reflet de notre monde intérieur, un guide pour observer la réalité sous un jour nouveau.

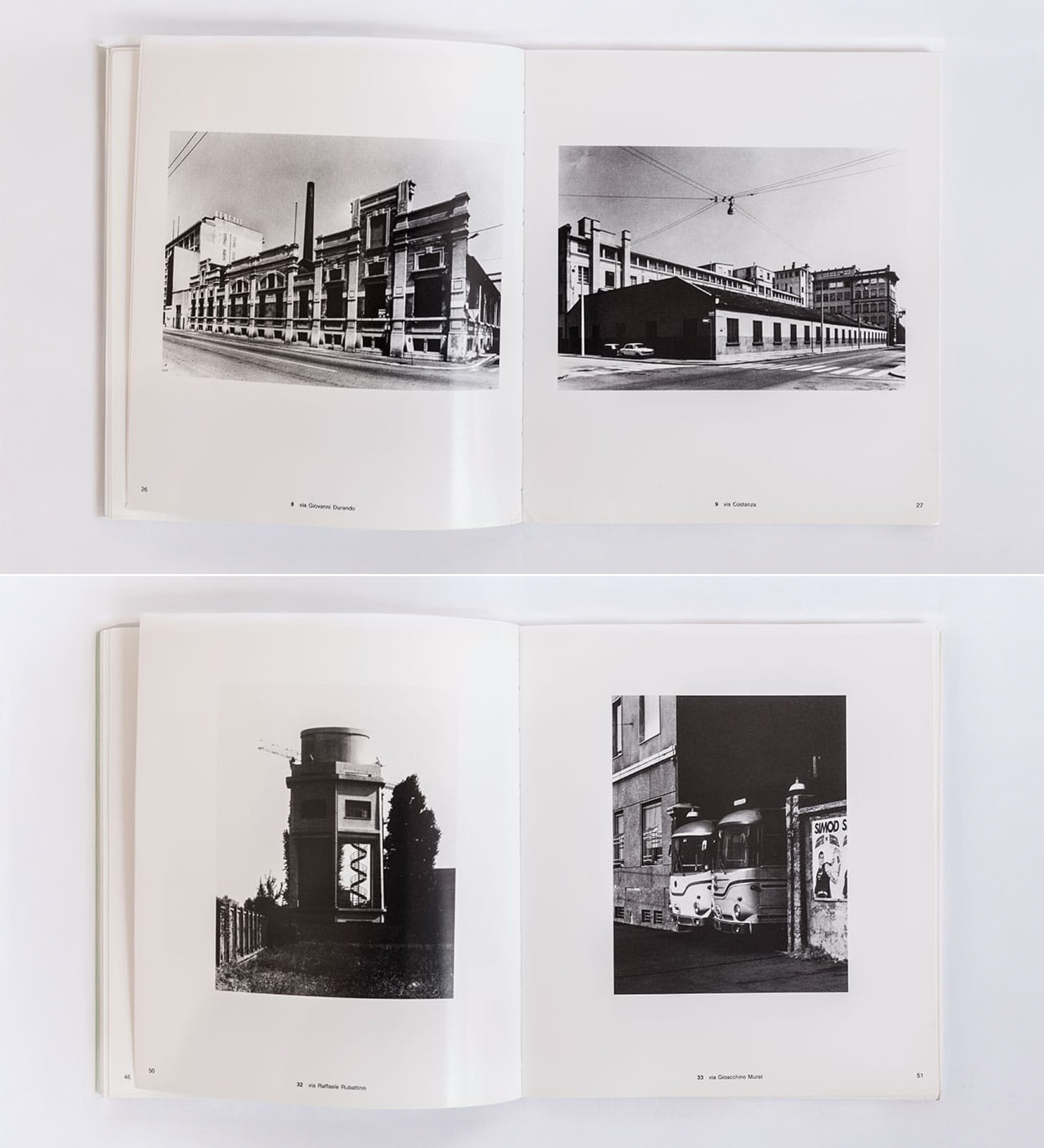

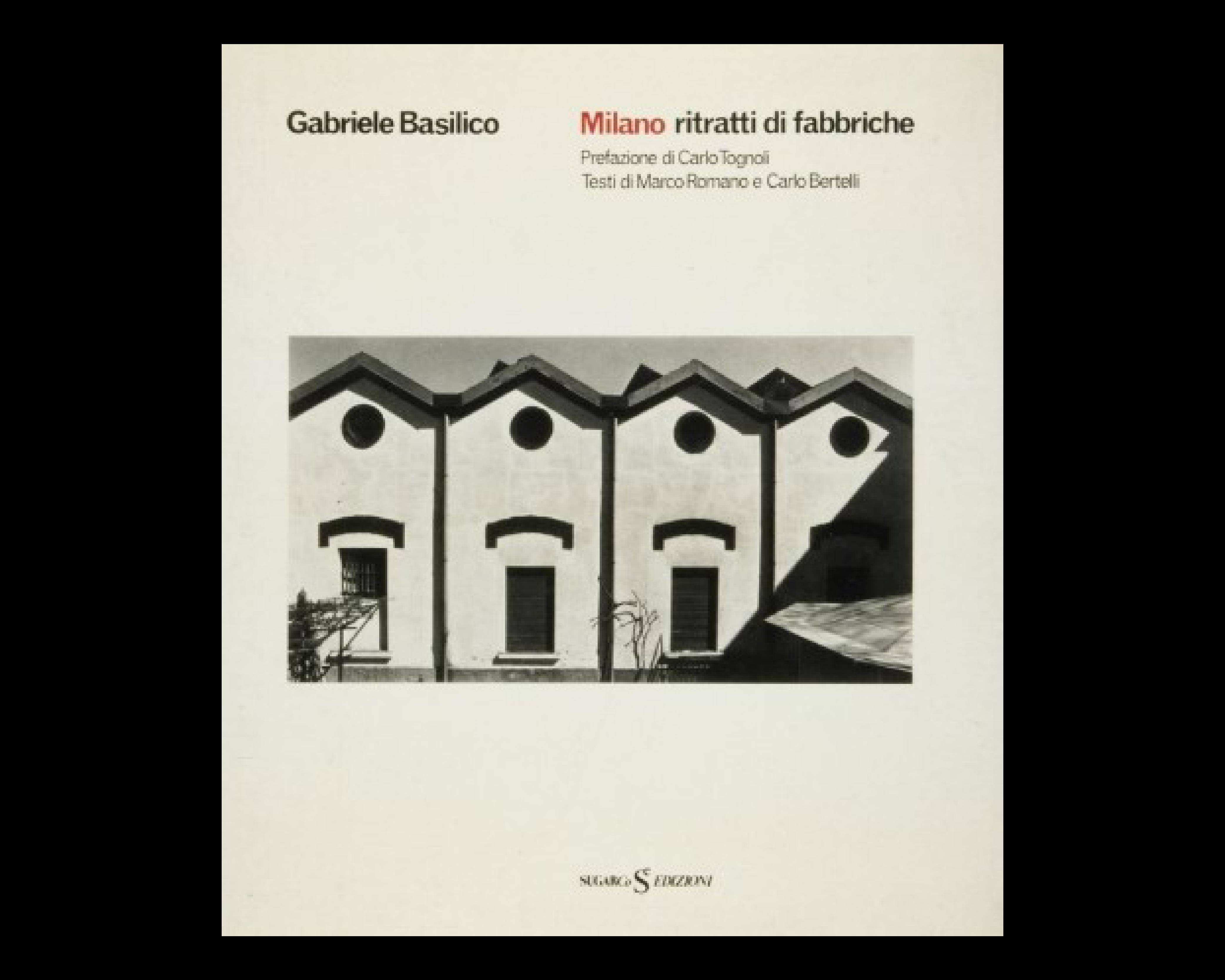

Ici, dans Milano. Ritratti di Fabbriche (1978)30[fig

La période de 1940 à 1990 a été marquée par un renouveau de la photographie, où l’objectivité et la démarche méthodique ont redéfini les recueils photographiques. Au cœur de cette évolution se trouve la quête d’une approche plus analytique et typologique, où la photographie devient une méthode d’archivage et de classification plutôt qu’un simple outil de narration. Les artistes ont exploré de nouvelles formes de collection, en privilégiant une organisation visuelle et une structure rigoureuse. Simultanément, un artiste comme Ed Ruscha, avec son livre Twenty Gasoline Stations, a rompu avec les conventions traditionnelles du recueil photographique en proposant une démarche où les images de stations-service banales étaient utilisées pour interroger le rôle de la photographie elle-même. Dans cette œuvre, l’objectif n’est pas de transmettre un message narratif, mais plutôt de réfléchir à la manière dont des objets quotidiens peuvent être élevés à un statut artistique par leur répétition et leur documentation froide et méthodique. Cette époque voit émerger une photographie plus introspective, méthodique et contemplative, où le recueil photographique devient bien plus qu’un simple assemblage d’images. Il devient un moyen de réévaluation, un outil de réflexion sur le quotidien et une manière de témoigner des transformations culturelles et sociales. Que ce soit à travers l’objectivité typologique, la sublimation du banal, ou la réflexion sur l’identité et la mémoire, ces photographies posent un regard neuf sur la réalité, la rendant à la fois plus présente et plus profonde pour ceux qui la contemplent.

La photographie documentaire a toujours visé à représenter le territoire avec une objectivité absolue, offrant une vision non altérée de l’espace capturé. Le photographe d’autrefois était souvent reconnu comme un presque scientifique, chargé de relater sans dénaturer. Il confiait au livre une trace de son regard sur le monde, de réalités observées. Cependant, la sensibilité à cette pratique ne cesse d’évoluer avec le temps, les tendances et les outils dont il dispose. Le passage de la photographie argentique au numérique a profondément transformé la manière de rendre compte du territoire, tant sur le plan technique qu’artistique, définissant ainsi les limites de ce que l’on peut considérer comme « objectif ». à une époque marquée par ces avancées technologiques et donc, créatives, la persistance d’un certain idéal de neutralité dans le livre photographique est toujours au cœur des questionnements. Loin d’avoir disparu, cette pratique de documentation n’est plus seulement une posture scientifique, mais un langage visuel auquel le photographe reste attaché.

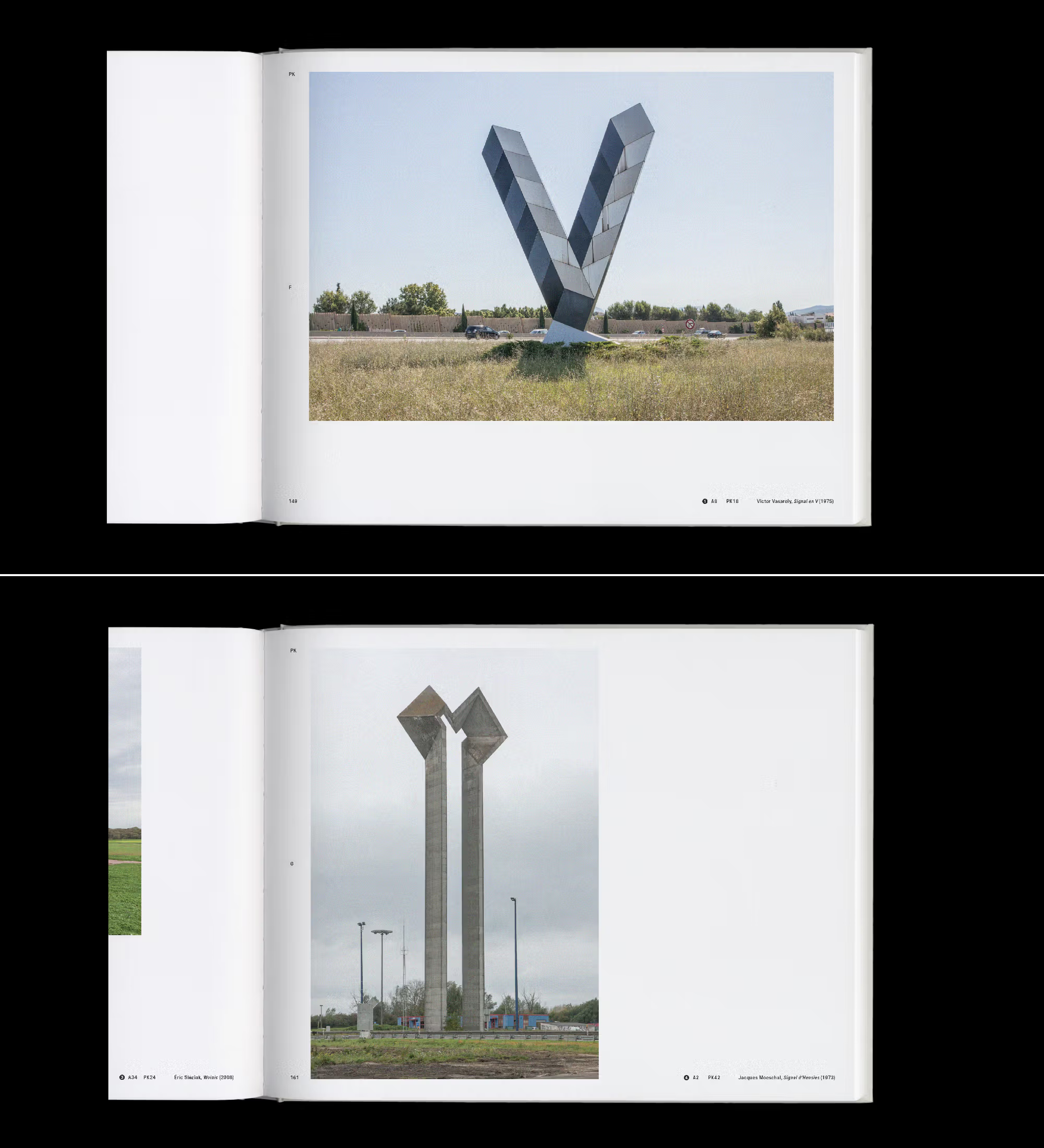

La nécessité de réinventer les codes se situe à un carrefour où dialoguent héritage et transformation. Dans l’exploration de nouveaux horizons, certains inscrivent leur travail dans l’interrogation continue de représentation des lieux. Mais alors est-ce que le photographe d’aujourd’hui réinvente les questions d’espace avec ce qu’il a en plus à disposition ? Des démarches comme celle de Julien Lelièvre ont des points communs avec les exemples de recueils précédents. Son projet Art d’autoroute31 repose sur un protocole de documentation qui s’étend sur dix ans et consiste à répertorier des œuvres d’art situées le long de douze itinéraires autoroutiers. Il propose lui aussi un éclairage unique sur les éléments visuels qui caractérisent ces œuvres, en particulier des ronds-points (ou dans leur environnement immédiat). Présentée au cœur du livre-photographique AA édité par Building Books, cette version papier met en lumière ces éléments souvent oubliés. Joëlle Zask souligne dans Du mouvement à l’action32, tiré de la dernière édition du photographe, que « même lorsqu’ils sont imposants, ils demeurent invisibles » © LELIÈVRE, Julien. Jean-Bernard Métais, La Grande Boucle, 1996..

© LELIÈVRE, Julien. Jean-Bernard Métais, La Grande Boucle, 1996..

Ce livre est considéré comme un journal sensible qui a fait l’objet de cinq années de recherche approfondie afin de cartographier les itinéraires parcourus[fig © LELIÈVRE, Julien. Signal en V, Victor Vasarely, 1975..

© LELIÈVRE, Julien. Signal en V, Victor Vasarely, 1975..

Ce recueil s’inscrit dans une tendance plus récente qui s’intéresse aux « non-lieux », espaces de transit et sans identité, concept développé par l’anthropologue français Marc Augé dans son ouvrage Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992)34. Pour affirmer cette appartenance aux non-lieux, Building Books s’inspire des recueils d’auparavant : plans horizontaux délimités de marges qui dominent le livre. Ces photographies traduisent visuellement le sentiment d’un espace désincarné et utilitaire. Dans Art d’Autoroute, Julien Lelièvre capte la neutralité et la répétitivité des autoroutes en tant qu’espaces que l’on traverse indifféremment. Selon Marc Augé, les non-lieux renforcent l’individualisme moderne : on y passe seul, souvent coupé des interactions sociales significatives. Ainsi, la conception éditoriale transmet cette solitude par la mise en page simple : une voiture seule sur une route infinie, des parkings vides ou des panneaux suspendus au-dessus d’un horizon désert. Nous retrouvons sur certaines pages plusieurs petites photographies qui semblent justifier les détails d’un territoire saturé par les infrastructures modernes. Les recueils d’avant célébraient souvent la beauté formelle des éléments d’industries du passé, abandonnés, laissés au seul regard du photographe. Dans un contexte où les impacts écologiques sont au cœur des préoccupations, cette perspective contemporaine est nouvelle.

On retrouve ce regard du temps présent au cœur de la démarche de Guillaume Bonnel, photographe et docteur en droit de l’environnement. Dans ses travaux et recherches visuelles, il questionne la transformation du paysage, celle qui reflète des tensions d’usage et d’aménagement. Il a notamment mené plusieurs Observatoires Photographiques du Paysage35, on peut citer celles des Pyrénées Atlantiques ou du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Visant à faire entrer la matérialité des lieux dans le champ des connaissances, ce « photographe du paysage » mène en parallèle des travaux d’auteur et commandes. Il saisit les formes dynamiques des lieux qu’il explore pour en tirer des complexités. Dans Métapictions I, l’horizon des évènements36 il précise : « L’expérience, normalement impossible pour le cerveau humain, est rendue ici plausible par le puissant effet de réalité des images. » Guillaume Bonnel adopte une posture d’enquêteur, qui cherche à rendre visibles les mutations imperceptibles de nos environnements. Il utilise dans ce projet, pour énoncer ses propres théories visuelles, le photo montage. © BONNEL Guillaume, Traversées photographiques, 2022.

© BONNEL Guillaume, Traversées photographiques, 2022. © BONNEL Guillaume, Traversées photographiques, 2022. La ligne verticale délimite mais fait coexister deux temporalités : le passé et le présent. De cette manière, il rend visibles les interstices, les marges et les zones de transition, de l’aménagement du territoire. Ce projet résume, selon moi, toute la singularité de sa pratique : celle d’un arpenteur du réel, qui fait de la photographie un langage critique de ce qui nous entoure. Pour approfondir le dialogue autour de ces questions, un entretien avec Guillaume Bonnel a été envisagé afin d’apporter un éclairage complémentaire. (Les questions préparées pour cet échange figurent en annexe, servant de guide d’entretien.) Les résultats éventuels de cet entretien seront intégrés dans la version éditorialisée de ce mémoire.

© BONNEL Guillaume, Traversées photographiques, 2022. La ligne verticale délimite mais fait coexister deux temporalités : le passé et le présent. De cette manière, il rend visibles les interstices, les marges et les zones de transition, de l’aménagement du territoire. Ce projet résume, selon moi, toute la singularité de sa pratique : celle d’un arpenteur du réel, qui fait de la photographie un langage critique de ce qui nous entoure. Pour approfondir le dialogue autour de ces questions, un entretien avec Guillaume Bonnel a été envisagé afin d’apporter un éclairage complémentaire. (Les questions préparées pour cet échange figurent en annexe, servant de guide d’entretien.) Les résultats éventuels de cet entretien seront intégrés dans la version éditorialisée de ce mémoire.

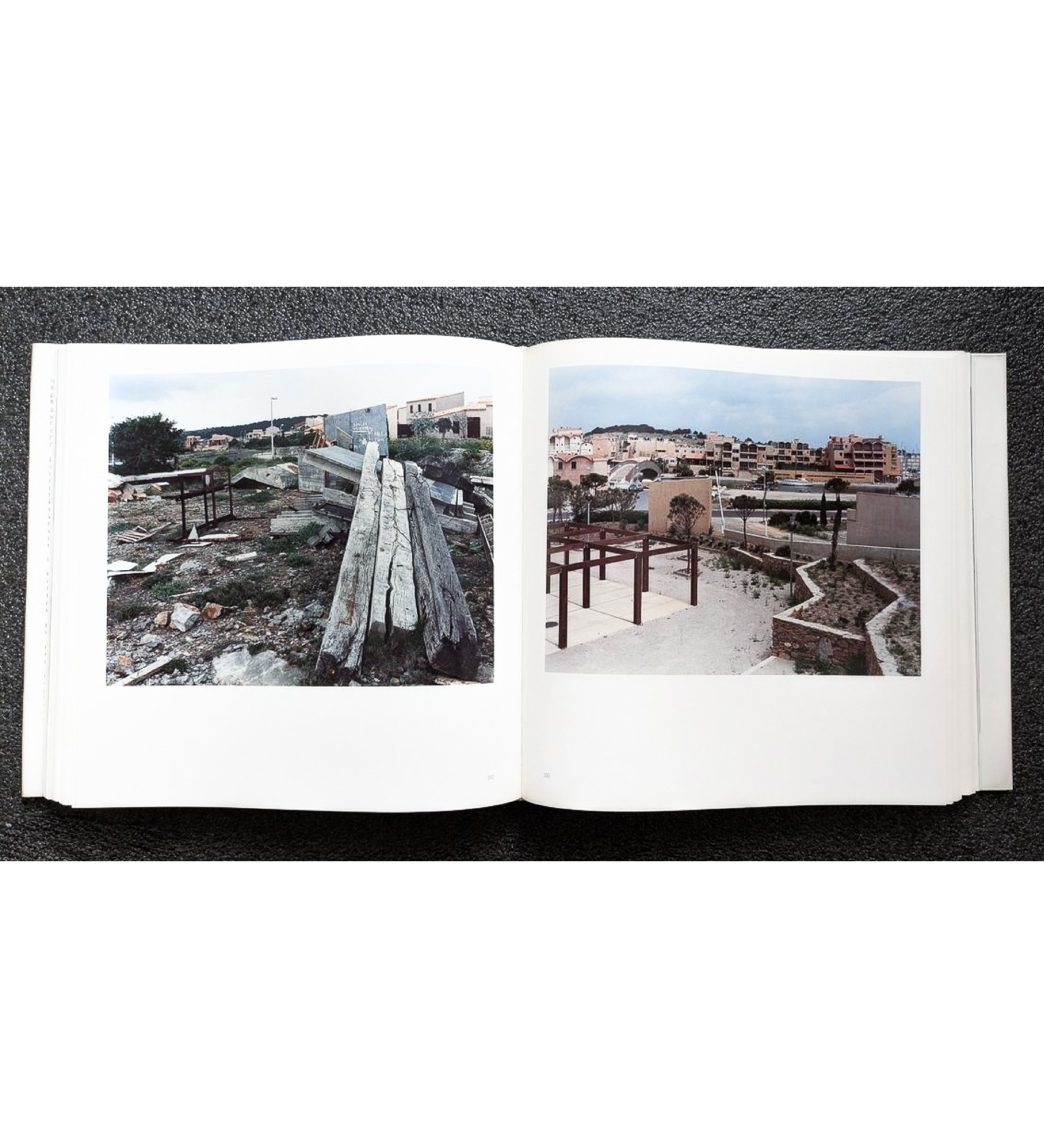

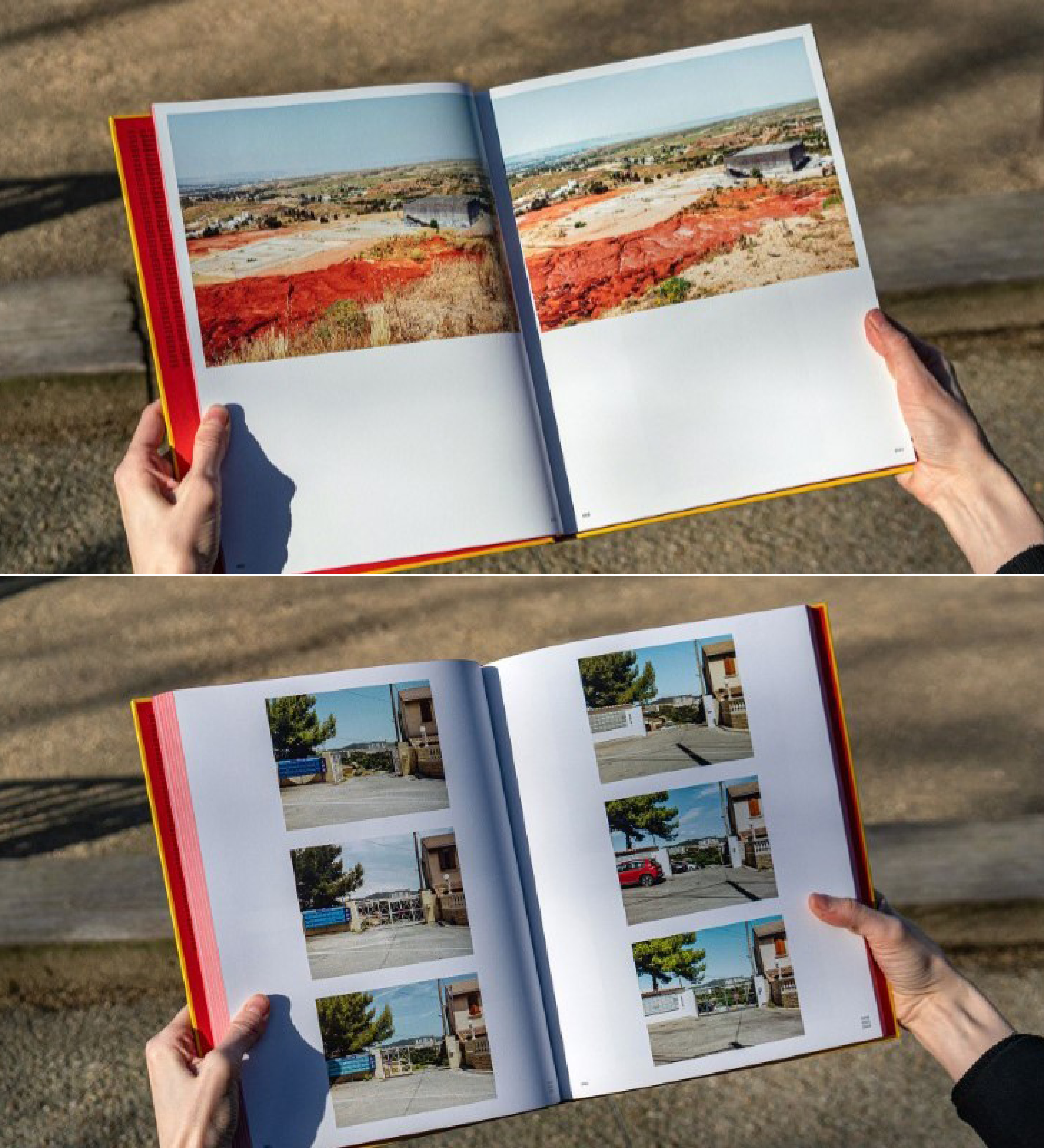

D’autres projets éditoriaux tels que Paysages usagés (2012 – 2022)37, ou encore les volumes de l’Atlas des Régions Naturelles38, prolongent les réflexions sur le paysage contemporain. Dans Paysages usagés, Bertrand Stofleth et Geoffroy Mathieu partagent dix années d’observation le long du GR 2013, sentier métropolitain de la région marseillaise. Chaque année, les photographes ont reproduit à l’identique 30 points de vue : le reste des 70 autres points de vues étant confiés à d’autres participants. Faite d’une initiative différente, le projet photographique collaboratif s’inscrit dans le principe d’Observatoire Photographique du Paysage, soumis à une interrogation sur le territoire en construction © STOFLETH, Bertrand & MATHIEU, Geoffroy. Paysages usagés : Observatoire photographique du paysage (2012–2022).. L’ouvrage[fig

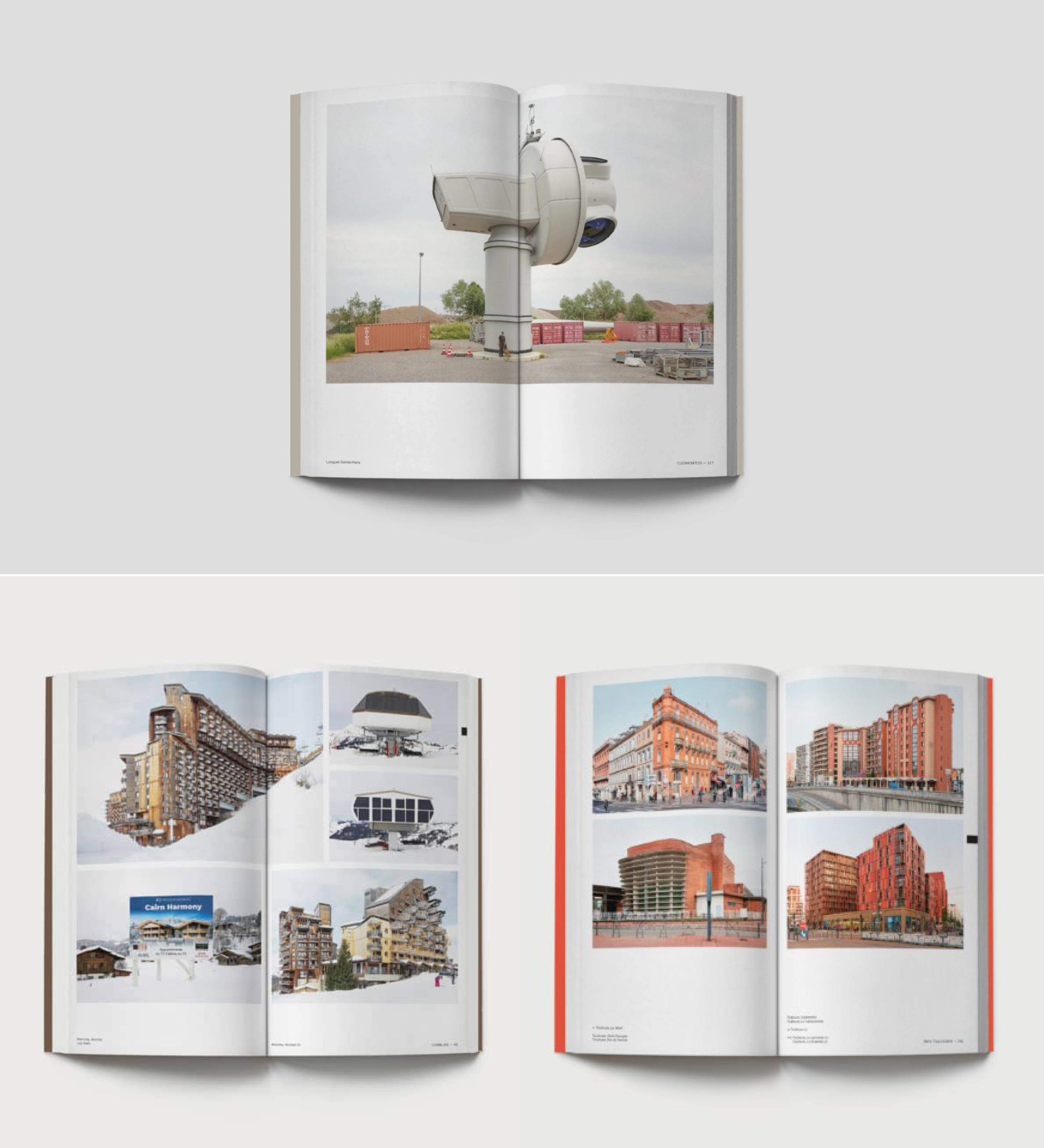

© STOFLETH, Bertrand & MATHIEU, Geoffroy. Paysages usagés : Observatoire photographique du paysage (2012–2022).. L’ouvrage[fig © MONNIER, Nelly & TABUCHI, Éric. L’Atlas des Régions Naturelles.. Plutôt « volume » que livre-photographique, le format est plus petit que le précédent (environ 14,5 × 21 cm), et se compose de chapitres selon le territoire photographié[fig

© MONNIER, Nelly & TABUCHI, Éric. L’Atlas des Régions Naturelles.. Plutôt « volume » que livre-photographique, le format est plus petit que le précédent (environ 14,5 × 21 cm), et se compose de chapitres selon le territoire photographié[fig

Actuellement, le succès croissant des livres-photographiques sur les territoires et les espaces repose sur leur capacité à combiner belle image, mémoire et réflexion du lieu. Ces livres répondent à un désir contemporain de contempler et d’interroger notre relation avec ce qui nous entoure, que ce soit familier ou transformé par la modernité. En rupture avec les clichés habituels, ces photos offrent une pause bienvenue dans un monde où la vitesse et l’immédiateté règnent en maîtres.

Le numérique a ouvert la voie à de nouveaux moyens de documenter et de partager les paysages. Aujourd’hui, les récits de territoire ne se limitent plus aux livres ou aux photographies. Des podcasts, atlas numériques, webdocumentaires se multiplient, offrant une expérience immersive et interactive. Ces outils permettent de repenser notre analyse des espaces et notre position dans un monde en constante évolution. Cette transition vers le numérique pourrait également susciter des réactions, avec des approches alternatives plus artisanales visant à contrer une standardisation des représentations paysagères. Cette dualité entre le numérique et les méthodes traditionnelles redéfinit notre perception du paysage, en enrichissant notre regard tout en préservant plusieurs d’approches. Certains éditeurs ne font pas le choix et exploitent les ressources tant imprimées que numériques.

Comme le Dictionnaire Le Robert39 le définit, l’archive est « la collection de documents rassemblés et classés à des fins de consultation ». Sur le site des archives de l’Atlas des Régions Naturelles, les photographies des différentes régions de France sont classées par entrée du paysage : « monument », « époque », « bâti » ou encore « toiture ». L’identité du site suit les codes graphiques des volumes précédemment évoqués : grilles de composition, concept de classification (pictogrammes) mais prolonge l’accessibilité via la carte de la France. Le principal chemin de navigation repose sur la sélection de ces thématiques que l’on valide par le bouton « rechercher ». L’outil suggère de faire accumuler et croiser des régions (carte) et/ou rubriques (index). Celui qui visite le site compose son propre parcours, selon ce qu’il veut explorer. Les correspondances possibles entre ces images sont infinies et par cela la lecture n’est plus linéaire.

Dans le mode d’emploi du site40Paysages Usagés (2012 – 2022) il est expliqué : « La grille permet de visualiser les points de vue de l’Observatoire. Une vignette en nuance de gris indique que le point de vue possède des reconductions et peut donc être développé afin de les visualiser. Les vignettes peuvent être visualisées dans différents formats (Petit, Grand ou EXTRA) qui sont sélectionnables via la barre d’outil verticale située à gauche de la grille. Les points de vue de l’Observatoire peuvent être localisés au sein du territoire via le module Carte, activable par le bouton « Activer Carte » du menu. Quand le module Carte est activé, lors de la sélection d’une vignette, une cellule contenant une carte avec un icône caractérisant la localisation et l’orientation du point de vue apparaît après un court délai. »

Ces plateformes changent notre rapport à la lecture d’image. Nous consultons, manipulons son affichage. Sur le site41 de l’ARN, l’expérience aléatoire de l’utilisateur constitue l’objet même de sa fonctionnalité. Elle ne se limite pas à la simple reproduction sur écran, elle prolonge ce qui n’a pas pu être réalisé sur papier : regrouper les relations mentales (donc invisibles) au sein d’un même support. Prenons comme exemple la carte de la France et sa mise en relation avec les photographies. Sur le web, l’utilisateur explore librement cette interactivité. Dans le livre il ne choisit rien, la chronologie du regard est imposée par la mise en page et la succession fixe des images.

Sur opp-gr2013 de Paysages Usagés nous arrivons directement sur la série d’images. La navigation devient un acte de composition, fondée sur l’association de points de vue. Elle engage de nouvelles comparaisons, et d’accéder à plusieurs prises de vues, d’un même lieu, de plusieurs photographes. L’ambition initiale du livre photographique sur le paysage se prolonge en quelque sorte dans le parcours visuel mis en ligne. Le photographe ne cherche pas à remplacer l’objet imprimé ; il cherche plutôt à proposer une version plus ouverte.

Parallèlement, grâce à des outils comme Géoportail, Google Earth, Street View, il est désormais possible d’explorer, observer et étudier les paysages à distance. Le développement du numérique a modifié notre approche des territoires et les frontières entre le public et le privé, le naturel et l’urbain, s’effacent peu à peu. Ces technologies offrent aux chercheurs ou simples promeneurs un accès direct aux différents lieux, rendant les paysages accessibles à travers le monde. Dans cette perspective, le projet Deux Visions42 de Caroline Delieutraz, artiste française, questionne la multiplicité des supports, le recours simultané à la prise de vue traditionnelle et à l’exploration numérique. Dans la description ce projet celle-ci mentionne que l’édition de poche La France de Raymond Depardon © DEPARDON Raymond, La France, Édition de poche, Pointdeux, 2012. a servi de guide lors de la collecte photographique, reprenant ainsi les lieux exacts du photographe pour établir des comparaisons. Par un support très différent voire contradictoire elle simule l’identique. Est-ce-que Street View devient à la fois un espace immersif et/ou une base de données ? Quelle est la place de la subjectivité dans un dispositif automatisé à l’inverse de personnel ? Et de quelle manière le diptyque peut créer un dialogue entre l’avant et l’après ? La question de l’appauvrissement ou de l’enrichissement du lieu par l’usage d’outils numériques, tout comme celle du sens donné à la médiation imprimée se trouvent également au cœur des interrogations soulevées. Cela invite à un questionnement actuel plus large sur l’avenir des espaces virtuels comme outils documentaires, leurs apports et leurs limites dans leur manière de rapporter un territoire.

© DEPARDON Raymond, La France, Édition de poche, Pointdeux, 2012. a servi de guide lors de la collecte photographique, reprenant ainsi les lieux exacts du photographe pour établir des comparaisons. Par un support très différent voire contradictoire elle simule l’identique. Est-ce-que Street View devient à la fois un espace immersif et/ou une base de données ? Quelle est la place de la subjectivité dans un dispositif automatisé à l’inverse de personnel ? Et de quelle manière le diptyque peut créer un dialogue entre l’avant et l’après ? La question de l’appauvrissement ou de l’enrichissement du lieu par l’usage d’outils numériques, tout comme celle du sens donné à la médiation imprimée se trouvent également au cœur des interrogations soulevées. Cela invite à un questionnement actuel plus large sur l’avenir des espaces virtuels comme outils documentaires, leurs apports et leurs limites dans leur manière de rapporter un territoire.

En dépit de l’avènement du numérique, les recueils photographiques traditionnels conservent une valeur significative. Les livres de photographie sont toujours appréciés pour leur format physique et leur qualité de reproduction. Ils permettent une contemplation approfondie des images, loin de l’éphémère des écrans. De plus, leur matérialité leur confère une dimension patrimoniale en tant qu’objets de collection et de transmission. Bien que le numérique présente des défis en termes de surabondance d’images en ligne, il complète et enrichit les supports imprimés. Ils coexistent, offrant chacun des avantages uniques : diffusion plus large et interactivité pour les utilisations numériques, immersion et sensibilité différente pour les collections physiques. Le numérique a profondément impacté la pratique et la diffusion de la photographie, transformant le concept même de la publication photographique. Si les recueils photographiques conservent leur pertinence, les nouvelles technologies ouvrent des horizons inédits, invitant photographes et spectateurs à reconsidérer leur relation à l’image.

Ce mémoire a cherché à mettre en lumière l’évolution des recueils de photographies depuis près d’un siècle. Le changement de notre conception du paysage a été mis en évidence par l’interrogation du point de vue du photographe. La Nouvelle Objectivité, avec des artistes tels qu’Albert Renger-Patzsch, a apporté un regard précis et méthodique sur les espaces et les objets, mettant en avant leur structure formelle et leur beauté intrinsèque. Cela nous montre une volonté d’observer le réel avec rigueur et neutralité, posant ainsi les fondements d’une approche typologique encore influente aujourd’hui. À partir des années 1970, des mouvements remettent en question une vision idéale du paysage. Les travaux de Bernd et Hilla Becher ainsi que des initiatives comme la Mission photographique de la DATAR ont redéfini les collections comme des outils critiques et analytiques, saisissant les évolutions territoriales dans un contexte d’urbanisation et d’industrialisation rapide. Ces collections offrent une lecture des paysages en tant que reflets de dynamiques sociales et économiques complexes. L’ère du numérique et l’utilisation d’outils comme Google Street View ont également marqué un changement. Des projets contemporains montrent comment la photographie s’adapte aux nouvelles technologies pour offrir des perspectives inédites sur des espaces souvent ignorés ou invisibles. Ces approches hybrides élargissent le champ des collections photographiques, les transformant en espaces de réflexion et engagement. En fin de compte, la photographie de territoire transcende sa fonction de documentation pour devenir un laboratoire visuel où esthétique, mémoire et analyse dialoguent. Les photographes contemporains continuent de réinventer ce médium, nous invitant à repenser notre rapport aux lieux et récits qu’ils véhiculent, tout en répondant aux défis actuels. Elles ne se contentent pas seulement de capturer le monde : elles nous encouragent à le comprendre et à le questionner, image après image.

(L’entretien prévu n’a pas encore été réalisé à ce stade du travail. Les questions présentées témoignent de la préparation méthodologique en vue de sa conduite ultérieure.)

Tout d’abord merci de bien vouloir répondre à mes questions. Mon mémoire s’articulera autour des recueils photographiques de 1920 à aujourd’hui, en questionnant le mouvement de la « Nouvelle-Objectivité ». Je me consacre dans la troisième partie aux visions contemporaines sur le paysage. Je viens vers vous pour que vous me fassiez partager vos connaissances sur le sujet.

Rosie Satyre Le moteur principal de vos recherches visuelles est la protection du paysage quotidien, celui parfois difficile à regarder, susceptible d’interpeller certains… Qu’est-ce qui vous motive à défendre ces valeurs dans le paysage ? Quels espaces photographiez-vous ?

RS C’est quoi pour vous une photographie réussie ? Comment conciliez vous l’objectivité et votre regard d’auteur dans vos prises de vues ?

RS Certaines de vos images laissent émerger des lectures ouvertes. La démarche de faire raconter est-elle volontaire ?

RS La dimension humaine occupe une certaine place dans nos espaces. Comment captez-vous les interactions entre l’espace et ses usagers ? Voulez-vous rendre compte de ces interférences avec le sujet ?

RS Une autre partie de votre travail se base sur la comparaison dans le temps de photos prises d’un même point de vue, connue sous le nom d’Observatoire Photographique du Paysage. Vous exercez essentiellement pour des urbanistes et des acteurs de l’environnement. Comment vos images participent-elles à leurs réflexions ? Pouvez-vous me citer un exemple marquant d’une de ces transformations étudiées ?

RS Est-ce que travailler avec ces publics influence votre manière de photographier le paysage ?

RS L’horizontalité domine la majorité de vos prises de vues et des éditions dans lesquelles vous intervenez. Pourquoi ?

Les recueils photographiques cités et analysés figurent à la fois dans la bibliographie (comme références) et dans les annexes (comme documents visuels).

ADAMS, Ansel. Ansel Adams : 400 Photographs. San Francisco : Ansel Adams Publishing Rights Trust, 2007.

AUGÉ, Marc. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Seuil, 1992.

BASILICO, Gabriele. Milano : Ritratti di fabbriche. Milano : SugarCo, 1981.

BARTHES, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie. Paris : Éditions Gallimard, 1980.

BLOSSFELDT, Karl. Urformen der Kunst (Formes originelles de l’art). Berlin : Ernst Wasmuth, 1928.

CONORD, Sylvaine. Usages et fonctions de la photographie. 2007.

DEPARDON, Raymond. La Ferme du Garet. Paris : Éditions Xavier Barral, 1995.

EGGLESTON, William. Guide. New York : Museum of Modern Art, 1976.

EGGLESTON, William. William Eggleston’s Guide (2ᵉ éd.). New York : Museum of Modern Art, 2002.

EVANS, Walker. American Photographs. New York : The Museum of Modern Art, 1938.

GUIDI, Luigi. Viaggio in Italia. Torino : Alinari, 1984.

LELIÈVRE, Julien. Art d’Autoroute. Paris : Building Books, 2019.

MOEGLIN-DELCROIX, Anne. Idée dans Esthétique du livre d’artiste, 1960 – 1980. Paris : Jean-Michel Place, 1997.

MONNIER, Nelly & TABUCHI, Éric. L’Atlas des Régions Naturelles. Paris : Poursuite Éditions / GwinZégal, 2023.

PARR, Martin & BADGER, Gerry. The Photobook : A History, Volume 1. Londres : Phaidon, 2004.

DATAR. Paysages : Photographies – Travaux en cours 1984/1985. Paris : F. Hazan, 1985.

DATAR. Paysages photographiques : en France les années quatre-vingt. Paris : Hazan, 1989.

RENGER-PATZSCH, Albert. Die Welt ist Schön. Munich : Kurt Wolff Verlag, 1928.

SANDER, August. Menschen des 20. Jahrhunderts. München : Schirmer / Mosel, 2011.

SANDER, August. Antlitz der Zeit. München : Transmare / Kurt Wolff (1ʳᵉ éd.), 1929.

SHORE, Stephen. Uncommon Places, 1973 – 1981.

SHORE, Stephen. Aperture Magazine, n° 186, 2007.

STOFLETH, Bertrand & MATHIEU, Geoffroy. Paysages usagés : Observatoire photographique du paysage (2012–2022). Paris : Building Books, 2024.

ZASK, Joëlle. Du mouvement à l’action. Revue européenne des sciences sociales, n° 154, 2010.

LE ROBERT. Dictionnaire de la langue française. Paris : Le Robert, (s. d.).

OPP-GR2013. Observatoire photographique du paysage depuis le GR 2013. https://

Archive ARN. Atlas des Régions Naturelles. https://

Deux Visions. Deux Visions. https://

LLUISMA, Derek. Ansel Adams : 400 Photographs, Photobooks for Scholars. YouTube, 2023.

https://

ZIMMERMANN, Philip. Ed Ruscha : Twentysix Gasoline Stations (1969). YouTube, 2020.

https://

UNOBTAINIUM PHOTOBOOKS. Guide by William Eggleston. YouTube, 2024.

https://

LES ABATTOIRS. Le 26 du mois n°42 / Raymond Depardon, La ferme du Garet. © Actes Sud, 2013. YouTube, 2025.

https://

DOBSON, Zach. Uncommon Places, A Photo Book by Stephen Shore. YouTube, 2024.

https://

LIBRERIA MARINI. Viaggio in Italia by Luigi Ghirri ; Gianni Leone; Enzo Velati, Il Quadrante, 1984._ YouTube, 2020.

https://

MÉDIUM. Walker Evans, American Photographs. YouTube, 2025.

https://

Merci à l’équipe pédagogique du pôle Image, Édition et Dessins de caractères de l’ÉSAD des Pyrénées de Pau, Perrine Saint Martin, Fernanda Sánchez-Paredes et Emmanuelle Rey qui m’ont particulièrement apporté cette année en culture d’édition et de photographie. Un remerciement spécial à Corinne Melin : son accompagnement et ses nombreuses relectures ont été décisives pour affiner ma réflexion tout au long de ce mémoire.

BARTHES, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie. Paris : Éditions Gallimard. 1980. ↩︎

Succédant à l’expressionnisme, cette méthode s’étend initialement à diverses disciplines comme la peinture, la littérature puis la photographie. Il repose sur des principes clés : le retour au réalisme, la recherche de véracité dans l’image et l’attention aux structures du réel. ↩︎

CONORD, Sylvaine, Usages et fonctions de la photographie, 2007.

↩︎

Par « discours visuel », j’entends la narration qui se dégage par le regroupement des photographies et de texte éventuel au sein du même support (ici le livre). ↩︎

Historien et critique d’art allemand du XXe siècle. ↩︎

RENGER-PATZSCH, Albert, Die Welt ist Schön (Le Monde est beau), Munich : Kurt Wolff Verlag, 1928. ↩︎

BLOSSFELDT, Karl. Urformen der Kunst (Formes originelles de l’art). Berlin : Ernst Wasmuth, 1928. ↩︎

SANDER, August. Menschen des 20. Jahrhunderts. München : Schirmer/Mosel, 2011. ↩︎

SANDER, August. Antlitz der Zeit. München : Transmare / Kurt Wolff, (1ʳᵉ éd.) 1929. ↩︎

EVANS, Walker. American Photographs. New York : The Museum of Modern Art, 1938. ↩︎

ADAMS Ansel et ARCHER Fred, Zone System, Méthode photographique permettant de contrôler l’exposition et le contraste en divisant une scène en 11 zones tonales, des noirs absolus aux blancs purs. ↩︎

ADAMS, Ansel. Ansel Adams : 400 Photographs. San Francisco : Ansel Adams Publishing Rights Trust, 2007. ↩︎

KERTÉSZ, André. Paris vu par André Kertész. Paris : Librairie Plon, 1934. ↩︎

PARR Martin et BADGER Gerry, The Photobook : A History, Volume 1, Londres, Phaidon, 2004, p. 200. ↩︎

BECHER Bernd et Hilla, Water Towers, 1967 - 1997. ↩︎

Paysages : Photographies – Travaux en cours 1984/1985 (DATAR). Paris : F. Hazan, 1985. ↩︎

Paysages photographiques : -en France les années quatre-vingt* (DATAR). Paris : Hazan, 1989. ↩︎

RUSCHA, Ed. « L’idée est que la photographie ne doit pas nécessairement être liée à la beauté ou à raconter une histoire. Elle peut consister à vous montrer des choses que vous avez peut-être négligées, des choses qui sont juste devant vous. » Entretien sur la chaine YouTube Tate, 2017. ↩︎

RUSCHA, Ed. Twenty Gasoline Stations. Alhambra : Cunningham Press, 1963. ↩︎

Moeglin-Delcroix Anne, Idée dans Esthétique du livre d’artiste, 1960 – 1980, Paris, Jean-Michel Place, 1997. ↩︎

SHORE, Stephen. Uncommon Places, 1973 – 1981. ↩︎

SHORE, Stephen. Aperture Magazine. n° 186, 2007. ↩︎

CLAY, Edward. Stephen Shore : Uncommon Places. The Independent Photographer, 12 déc. 2018, independent

GUIDI, Luigi. Viaggio in Italia. Torino : Alinari, 1984. ↩︎

DEPARDON, Raymond. La Ferme du Garet. Paris : Éditions Xavier Barral, 1995. ↩︎

Raymond Depardon, La Ferme du Garet. Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2021, domaine

NORA, Pierre. Mémoire collective. Les Lieux de mémoire. Paris : Gallimard, 1984, p.23–44. ↩︎

EGGLESTON, William. Guide. New York : Museum of Modern Art, 1976. ↩︎

EGGLESTON, William. William Eggleston’s Guide (2ᵉ éd.). New York : Museum of Modern Art, 2002. ↩︎

BASILICO, Gabriele. Milano : Ritratti di fabbriche. Milan, SugarCo, 1981. ↩︎

LELIÈVRE, Julien. Art d’autoroute. Projet de recherche soutenu par le Centre national des arts plastiques, 2009 - 2015. ↩︎

ZASK, Joëlle. Du mouvement à l’action. Revue européenne des sciences sociales, n° 154, 2010, p. 13–35. ↩︎

Les Becher sont des héritiers directs de la Nouvelle-Objectivité allemande des années 1920/30. ↩︎

AUGÉ, Marc. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Seuil, 1992. ↩︎

Développée par le ministère de l’Environnement dans les années 1990, cette méthode vise à comparer un même lieu, d’un même point de vue, à des périodes espacées de plusieurs années. Le photographe qui y participe rapporte à la collectivité commanditaire l’état des lieux. ↩︎

BONNEL, Guillaume. Métapictions I, l’horizon des évènements. 2022. ↩︎

STOFLETH, Bertrand & MATHIEU, Geoffroy. Paysages usagés : Observatoire photographique du paysage (2012–2022). Paris : Building Books, 2024. ↩︎

MONNIER, Nelly & TABUCHI, Éric. L’Atlas des Régions Naturelles. Paris : Poursuite éditions, GwinZegal, 2023. ↩︎

Le Robert, Dictionnaire de la langue française, éd. Le Robert. ↩︎

Association Les Panoramistes. Observatoire photographique du paysage depuis le GR2013. Site : https://

Atelier ARN. Atlas des Régions Naturelles. https://

DELIEUTRAZ, Caroline. Deux visions. Série de diptyques, pages du livre La France de Depardon, captures d’écran de Google Street View, 2014. ↩︎