DNSEP Design

DNSEP Design

La non-linéarité n’est pas apparue avec le numérique, cependant les nouvelles formes d’écritures qui s’y sont développées sont plus à même d’en exploiter les caractéristiques. De ce fait, comment le designer peut proposer des solutions dans la construction d’œuvres non linéaires ? Et comment réfléchit-il l’environnement dans laquelle l’œuvre va s’inscrire ? Dans un premier temps, nous tenterons de cadrer et de définir ce qu’est une œuvre dite non linéaire, les concepts qui les entourent et les outils qui permettent leur élaboration. Dans un second temps nous analyserons deux productions numériques non linéaires, qui nous confronterons de manière concrète à la mise en œuvre de certains principes définis en amont.

« Les membres épars, étalés, dispersés sur la surface des pages ou dans la linéarité du discours, nous les cousons ensemble : lire un texte, c’est retrouver les gestes textiles qui lui ont donné son nom. Les passages du texte entretiennent virtuellement une correspondance, presque une activité épistolaire, que nous actualisons tant bien que mal, en suivant ou non les instructions de l’auteur. Facteurs du texte, nous voyageons d’un bord à l’autre de l’espace du sens en nous aidant du système d’adressage et de pointeurs dont l’auteur, l’éditeur, le typographe l’ont balisé. Mais nous pouvons désobéir aux instructions, prendre des chemins de traverse, produire des plis interdits, nouer des réseaux secrets, clandestins, faire émerger d’autres géographies sémantiques. »

Dans cet extrait de La lecture artificielle écrit par Pierre Lévy en 1994, paru dans le nº 7/8 de la revue Azimuts Couverture de la revue Azimut numéro 7/8, publié en 1994., le phénomène de la lecture est décomposé. L’auteur est docteur en sociologie et en sciences de l’information et de la communication. Il s’intéresse aux implications culturelles et cognitives des technologies numériques. Cette façon de décrire la lecture comme un processus actif questionne la manière dont nous accédons à une information. Pierre Lévy le texte est construit pour délivrer un « discours linéaire » à l’aide d’un « balisage » de celui-ci réalisé par des acteurs tels que l’auteur, l’éditeur et le typographe. Cependant, le lecteur peut « désobéir ». Plus loin, Pierre Lévy décrit la lecture comme l’action de « froisser » et de « déchirer » le texte pour en créer des fragments et ainsi refabriquer le sens.

Couverture de la revue Azimut numéro 7/8, publié en 1994., le phénomène de la lecture est décomposé. L’auteur est docteur en sociologie et en sciences de l’information et de la communication. Il s’intéresse aux implications culturelles et cognitives des technologies numériques. Cette façon de décrire la lecture comme un processus actif questionne la manière dont nous accédons à une information. Pierre Lévy le texte est construit pour délivrer un « discours linéaire » à l’aide d’un « balisage » de celui-ci réalisé par des acteurs tels que l’auteur, l’éditeur et le typographe. Cependant, le lecteur peut « désobéir ». Plus loin, Pierre Lévy décrit la lecture comme l’action de « froisser » et de « déchirer » le texte pour en créer des fragments et ainsi refabriquer le sens.

Nous pouvons noter que le vocabulaire utilisé par Pierre Lévy relève du champ lexical de l’informatique : « virtuellement », « système d’adressage », « pointeur », « balisé ». Cette utilisation nous permet de transposer ce raisonnement à une lecture numérique. « Déchirer » le texte se comprend par une pratique de lecture hypertextuelle et le « système d’adressage » par les notes de bas de pages et les renvoies possible sur d’autres pages. L’auteur continu son analyse dans ce sens et décrit la lecture numérique qui vient bouleverser les habitudes de la lecture plus « traditionnelle » : « […] c’est désormais un texte mobile, kaléidoscopique, qui présente ses facettes, tourne, se plie et se déplie à volonté devant le lecteur. »

Pour Levy, ce voyage « d’un bord à l’autre de l’espace du sens », à lieu dans la page d’un livre ou d’un site web. Nous pouvons comprendre cet « espace » comme une extension du texte : des références bibliographiques, des liens hypertextes ou des rayonnages d’une bibliothèque. Néanmoins, naviguer entre plusieurs livres est différents de posséder plusieurs écrans. Cette différence s’inscrit dans l’usage que nous avons de ces objets. En effet, l’informatique prend une place encore plus importante qu’en 1994. Aujourd’hui lorsque nous utilisons un appareil numérique tels que l’ordinateur, le téléphone ou bien la tablette, nous sommes dans des « espaces » qui sont conçus pour nous délivrer un maximum de contenu pour nous garder le plus longtemps sur nos écrans. De plus, ces « facettes » sont en compétition entre elles pour notre temps.

Au mieux, nous restons dans la même œuvre qui nous invite à aller sur un autre appareil mieux adapté à un usage en particulier. Henry Jenkis parle d’un phénomène de « transmedia storytelling » que nous pouvons résumer : la narration transmédias est le processus de déploiement d’œuvres de fiction caractérisé par l’utilisation combinée de plusieurs médias pour développer une expérience unifiée et cohérente.

Nous pouvons regarder cette navigation « transmédia » au travers des questions qu’Yves Citton se pose dans son ouvrage L’écologie de l’attention. L’auteur propose une analyse de l’évolution des usages des différents médiums dans nos quotidiens. Dans ce texte, l’auteur part des différentes définitions du terme « économie » pour préciser les enjeux de « l’économie de l’attention ». Dans de nombreux aspects, la définition nous renvoie à un statut de consommateur, l’objectif pour les différents acteurs est de capter notre attention : notre « temps de cerveau disponible ». Yves Citton met en garde sur une interprétation pessimiste pour au contraire nous inciter à prendre conscience d’où se porte notre attention.

Par conséquence, la narration transmédias amène une évolution de nos habitudes mettant en jeu notre capacité à être attentif. En effet, multiplier les supports et fragmenter les récits demandent à ce que notre attention s’adapte et que le spectateur recompose tous les éléments qu’il a pu voir.

D’un point de vue du designer, les récits non linéaires engagent une réflexion sur leurs constructions grâce à des méthodes comme des outils ou des protocoles. En prenant en compte la multiplicité des supports ce qui implique de réfléchir au diverses formes en fonction des avantages et des contraintes de ces derniers afin de véhiculer le sens. Sans oublier l’environnement global, dans lequel ces supports vont coexister à l’intérieur ou non d’un même « espace ». Par conséquent, le designer doit aussi se poser la question de la cohabitation de ces différents « espaces ».

Comment le designer peut proposer des solutions dans la construction d’œuvre non linéaire ? Et comment réfléchit-il l’environnement dans laquelle l’œuvre va s’inscrire ?

Dans un premier temps, nous tenterons de cadrer et de définir ce qu’est une œuvre dite « non linéaire », les concepts qui les entourent et les outils qui permettent leur élaboration. Dans un second temps nous analyserons deux productions numériques non linéaire, qui nous confronterons de manière concrète à la mise en œuvre de certains principes définit en amont.

Nous allons nous concentrer sur la non-linéarité comme concept au sein de la narration ou de la création d’œuvre en général. Elle apparait sous de multiples formes entrainant de nombreuses manières de l’expérimenter. Comme nous l’a rappelé Pierre Lévy juste avant, il est fréquent de ne pas nous rendre compte que ce que nous lisons, regardons, entendons est non linéaire. La non-linéarité désigne une pratique, une forme ou un processus qui ne suit pas un modèle linéaire. Prenons le contexte d’un récit : il existe un début, un milieu et une fin. Ce déroulement induit une progression linéaire dans le temps. Cela forme une logique narrative que nous pouvons retrouver dans un conte avec une mise en place, une problématique, une péripétie, une résolution et une morale. Dans le cas de la non-linéarité, une histoire ne va pas se reposer sur une progression linéaire mais sur des schémas narratifs différents, souvent plus complexes. Ces remaniements construisent des récits différents qui font naître un ensemble de caractéristiques propres aux œuvres non linéaires.

Parmi ces caractéristiques nous pouvons retrouver quelques exemples comme « une temporalité éclatée » et « des perspectives multiples ». Dans le premier cas, les événements ne sont pas racontés dans leur ordre chronologique et l’utilisation de « flashback » ou de « flashforward » permettent de traiter respectivement de souvenir ou d’événement futurs et ainsi mélanger la chronologie. Dans le second, le récit intègre différents points de vue ou alterne entre les perspectives des personnages.

Ce travail par séquence participe à la fragmentation du récit. Les séquences sont souvent construites de manière à être autonomes, ce qui permet un réarrangement ou une interprétation différente selon le lecteur ou spectateur. Nous parlons alors de récit modulaire. Suivant comment il est structuré, il peut y avoir une absence de causalité directe entre les séquences laissant place à l’interprétation puisque les liens entre les événements ou les scènes peuvent être floues ou symboliques.

Cette façon de construire la narration a pour effet de proposer plusieurs lectures et entraine alors une richesse de sens. L’utilisation de récit modulaire entraine le public à reconstruire l’histoire, ce qui favorise l’engagement. Ce choix de narration permet plus facilement de traiter de phénomène par nature non linéaire comme le chaos, la subjectivité ou la mémoire.

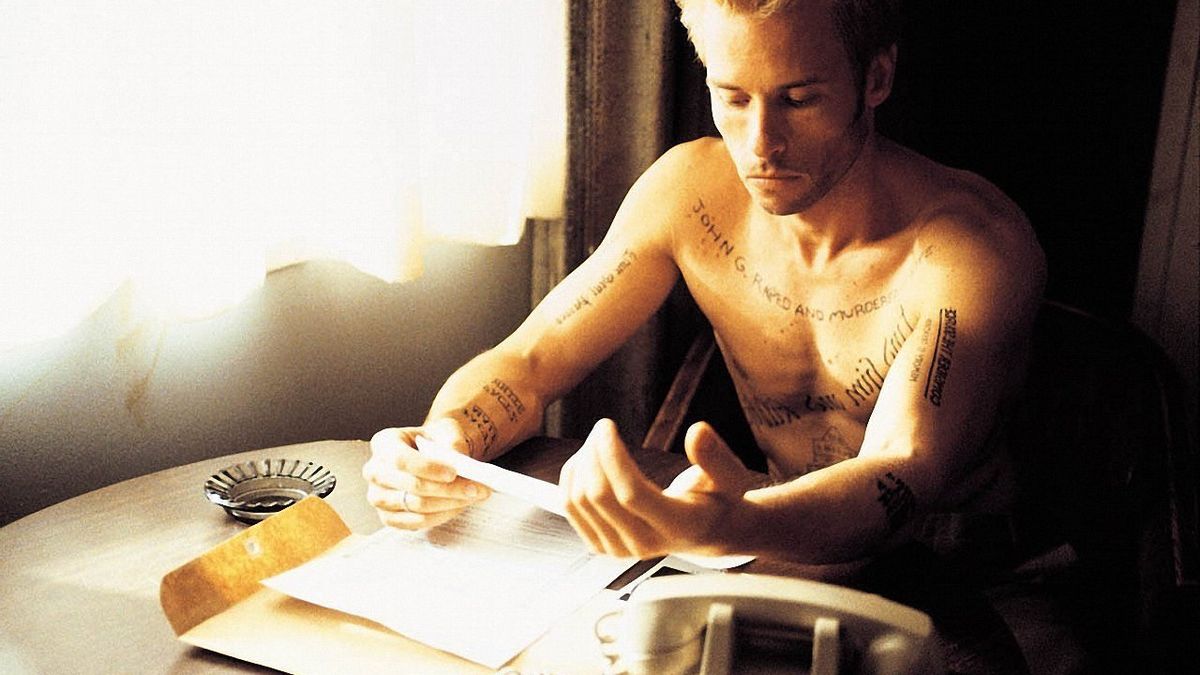

Dans le cinéma nous pouvons citer Memento[fig

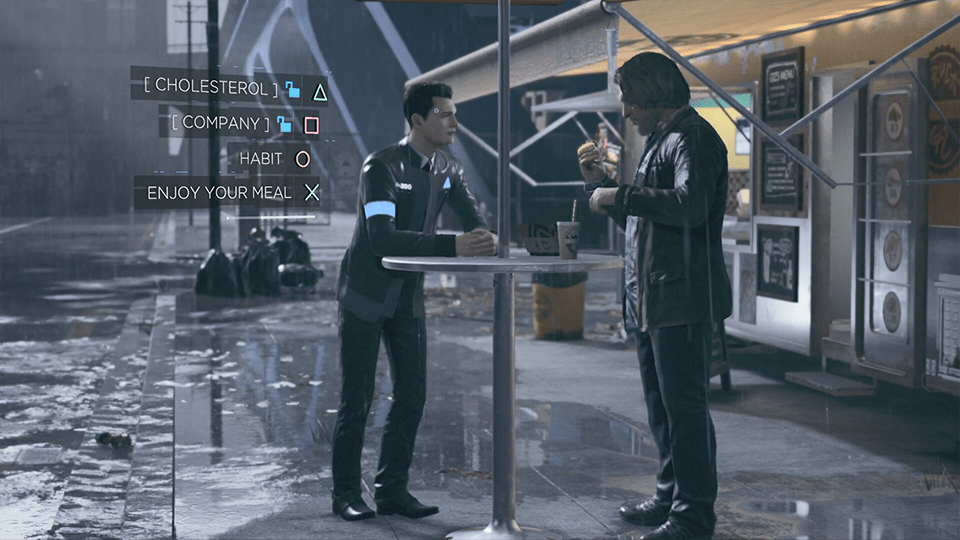

Comme nous pouvons le constater le cinéma s’aide de l’écriture et du montage pour « casser » la linéarité mais en s’intéressant au médium du jeu vidéo, la construction de récit n’est pas soumis aux mêmes contraintes. Ce médium peut plus facilement jouer sur cette frontière entre la linéarité ou non, alternant cinématiques et interactions, séquences pré-scriptées et réels choix influençant le récit. Prenons l’exemple de « The witcher 3 » développé par CD projekt qui adapte le roman éponyme écrit par Andrzej Sapkowski. Le joueur incarne le héros et doit sauver sa fille adoptive qui est la clef pour sauver le monde. Cette grande quête nous plonge dans une histoire qui par la logique des choses nous demande de nous presser à la résoudre et donc à nous diriger vers un fonctionnement le plus linéaire possible. Mais, quand nous analysons le jeu, nous nous rendons compte que nous sommes dans un monde ouvert où chaque « zones » proposent des quêtes secondaires et des rencontres avec plein d’autres personnages. Si le joueur décide, finalement, de prendre du temps pour découvrir ce monde et faire ces quêtes secondaires, ses choix vont influencer la fin de l’histoire[fig

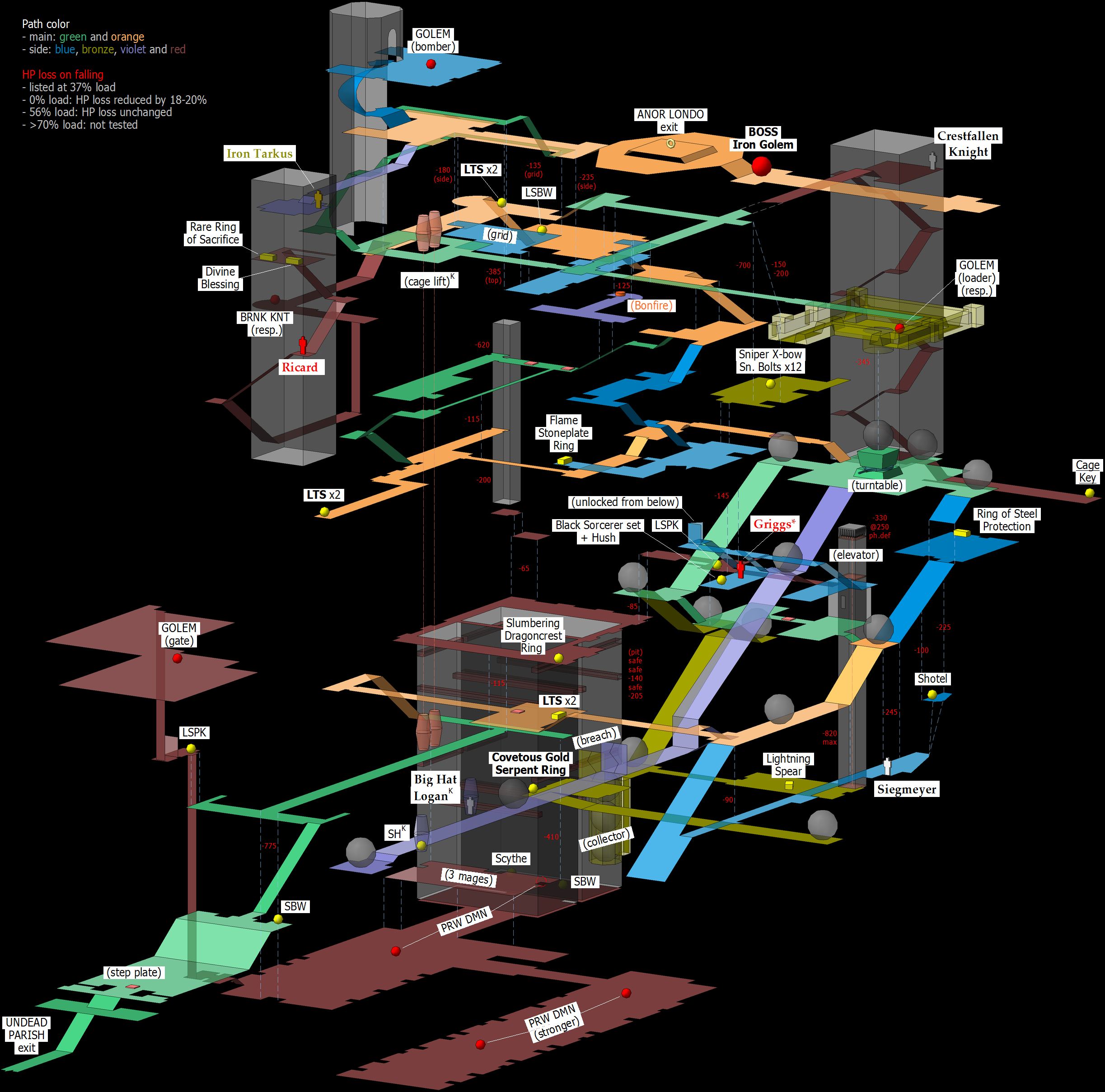

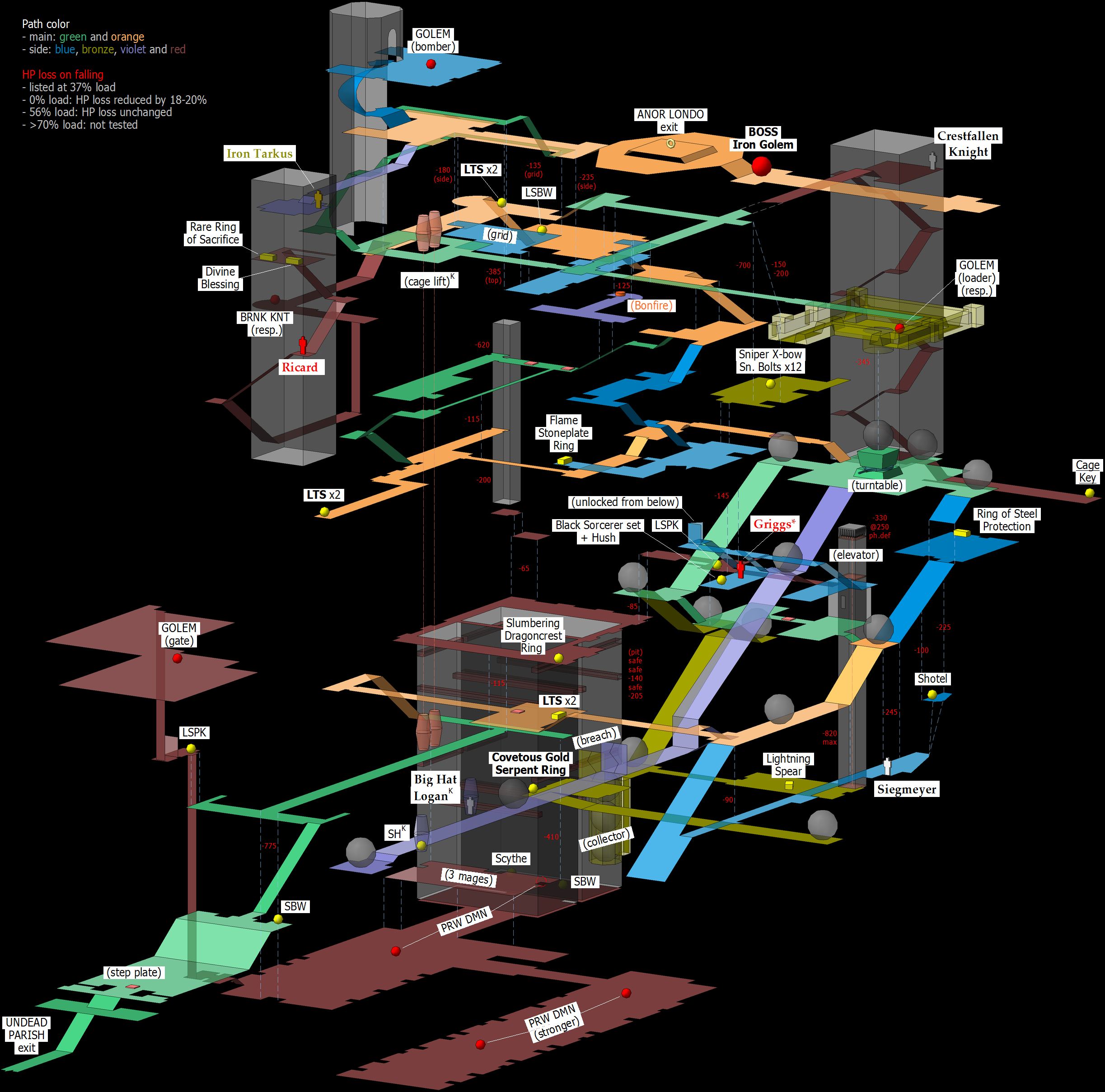

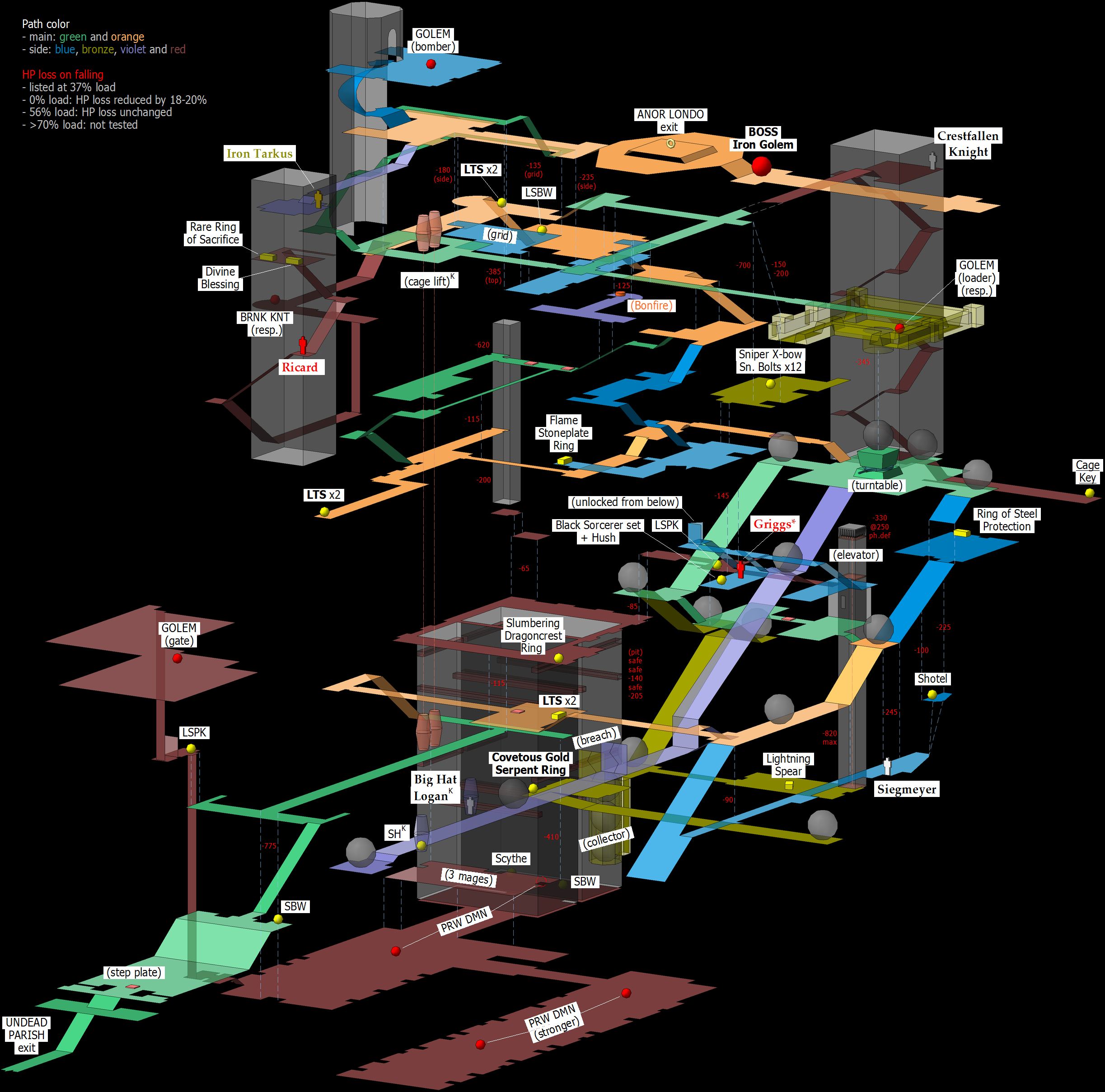

C’est le cas de la licence Dark Souls Jaquette du jeu Dark Souls III, 2011. développée par l’entreprise japonaise FromSoftware et éditée par Namco Bandai dès 2011. Ce jeu est construit sur une expérience complétement fragmentaire. Vous incarnez un personnage qui n’évolue pas dans un monde ouvert, mais vous avez la possibilité de choisir l’ordre dans lequel vous voulez progresser. Vos choix d’explorations entraineront différentes possibilités de gameplay[fig

Jaquette du jeu Dark Souls III, 2011. développée par l’entreprise japonaise FromSoftware et éditée par Namco Bandai dès 2011. Ce jeu est construit sur une expérience complétement fragmentaire. Vous incarnez un personnage qui n’évolue pas dans un monde ouvert, mais vous avez la possibilité de choisir l’ordre dans lequel vous voulez progresser. Vos choix d’explorations entraineront différentes possibilités de gameplay[fig

En changeant de médium nous observons que certaines caractéristiques ne sont pas développées de la même manière, offrant un plus grand choix d’expériences. Nous avons parlé précédemment d’écriture, de scénario ou de « narrative design », comme une étape de production d’œuvre non linéaire, mais qu’en est-il de médium basé complètement sur l’écriture?

Nous pouvons parler de La maison des feuilles de Mark Z. Danielewski, paru en 2000. Ce livre est un défis de lecture de part sa mise en page qui imbrique plusieurs points de vues se matérialisant graphiquement par des changements de typographie, de couleurs et de style. Ce livre engage une réelle réflexion d’une part sur nos habitudes de lecture via ses changements de mise en page. Et d’autre part sur le medium du livre plus généralement avec les règles tacites de manipulation de l’objet livre.

En remontant un peu dans le temps, Raymond Queneau est un exemple intéressant dans le contexte de la non-linéarité en littérature de par sa volonté de créer une structure mathématique lors de la création de ses œuvres. L’auteur cherche des structures narratives par le calcule. Ce qui lui permet de définir un nombre de chapitre, de personnage, leur temps de présence à l’intérieur des chapitres, etc. Cette pratique entraine des changements de méthodologie en faisant reposer ses modèles de narration sur une logique mathématique. Daniela Tononi explique au travers de son livre GénétiQueneau comment le poète construit ses romans en prenant l’exemple de trois d’entre eux, Chiendent, Pierrot mon ami et Le Vol d’Icare. La structure des histoires de Queneau forment des « boucles » ou des « ellipses » qui permettent alors de traiter d’événement se passant dans plusieurs chronologies ou bien de décrire plusieurs points de vues d’un même évènement. Nous pouvons constater alors que ces trois œuvres réunissent les caractéristiques évoquées précédemment. Daniela Tononi souligne que ces contraintes ne sont pas complétement astreignantes dans l’écriture de Queneau puisqu’il décide parfois de ne pas les respecter à la lettre afin de privilégier une cohérence pour les lecteurs.

Au travers de ces exemples, nous avons vu qu’il existait des outils, des méthodes et des caractéristiques propres aux récits non linéaires, ce qui nous amène à parler plus précisément de la pratique fragmentaire.

La notion de non-linéarité induit régulièrement une pratique de fragmentation. Ces fragments peuvent prendre de nombreuses formes mais sont avant tout des bribes du récit. Ils servent a construire l’histoire. Ils peuvent être autonomes ou non et ces récits s’imbriquent de multiples manières, ce qui permet une flexibilité et une liberté dans la façon de construire la narration.

Comme nous avons pu le voir, ce style de narration se retrouve dans différents médiums. Les exemples cités précédemment sont plutôt modernes et ils ont comme point commun d’être des récits modulaires, fragmentaires. Mais, cette pratique n’est pas apparu récemment. En effet, prenons l’exemple de La Bible, le livre le plus vendu au monde. En s’intéressant à son usage, nous nous rendons compte qu’elle ne se lit pas de la première à la dernière page comme un roman. Son utilisation relève plus de lecture d’extraits, de passages ou fragments. Ce qui en fait une œuvre non linéaire. Cela s’explique par le fait que La Bible est un recueil de plusieurs textes à l’image d’une anthologie.

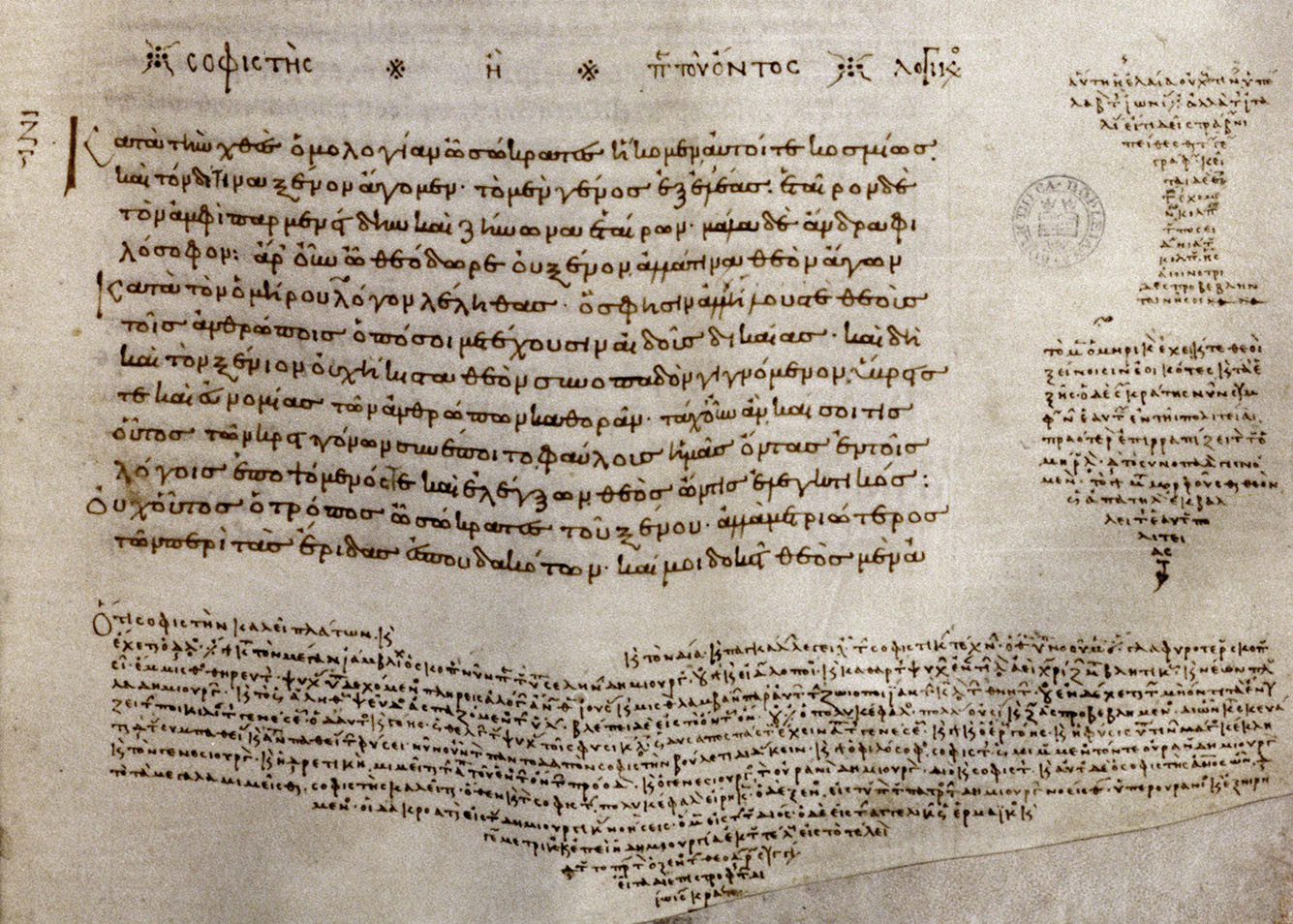

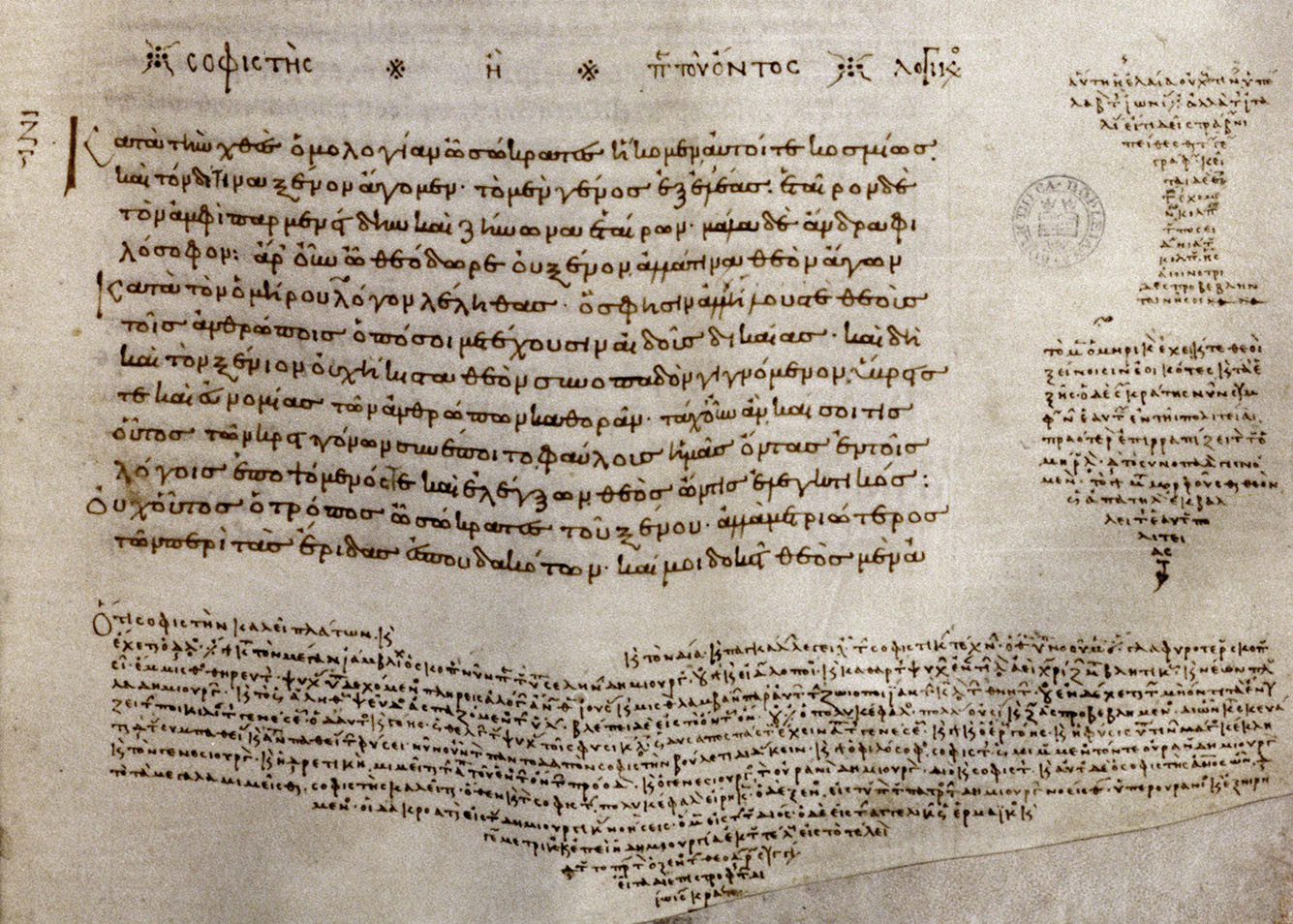

Dans son article Littérature numérique une opposition ?, Marcello Vitali-Rosati explique que la non-linéarité n’est pas née avec le numérique et que nous pouvons la retrouver dans plusieurs ouvrages historique comme l’Anthologie Palatine. Ce manuscrit est le résultat d’une sédimentation de plusieurs couches de textes. Il est constitué de poèmes écrits à partir du VIIe siècle av. J.-C. jusqu’au VIe ap. J.-C. Les compilateurs et les copistes ont trouvé plusieurs solutions : l’une d’entre elles est l’emploi des scholies, ces commentaires en marges qui servaient souvent à créer des relations entre les différents fragments. Une organisation de ces fragments en ordre thématique puis des commentaires en marge pour identifier les auteurs ou les fragments qui parlent de la même personne ou de la même ville. Proposant une organisation elle aussi, non linéaire. Cette pratique s’associe à la fragmentarité, au format court, aux renvois inter- ou hyper-textuels.[fig

Ces principes sont réunis et théorisés par Gérard Genette sous le terme « transtextualité ». C’est un concept qu’il développe plus particulièrement dans son livre Palimpsestes : La littérature au second degré écrit en 1982. Ce concept désigne les relations qu’un texte entretient avec d’autres textes. La « transtextualité » englobe cinq catégories principales : l’intertextualité, qui concerne la présence explicite ou implicite d’un texte dans un autre (citations, allusions); la paratextualité, qui regroupe les éléments périphériques influençant l’interprétation (titres, préfaces); la métatextualité, une relation critique ou explicative entre textes; l’hypertextualité, où un texte est dérivé d’un autre par transformation ou imitation (comme une parodie); et l’architextualité, qui traite de l’appartenance générique ou catégorielle d’un texte. Ce concept met en lumière l’interconnexion dynamique des œuvres littéraires et leur mise en dialogue constant.

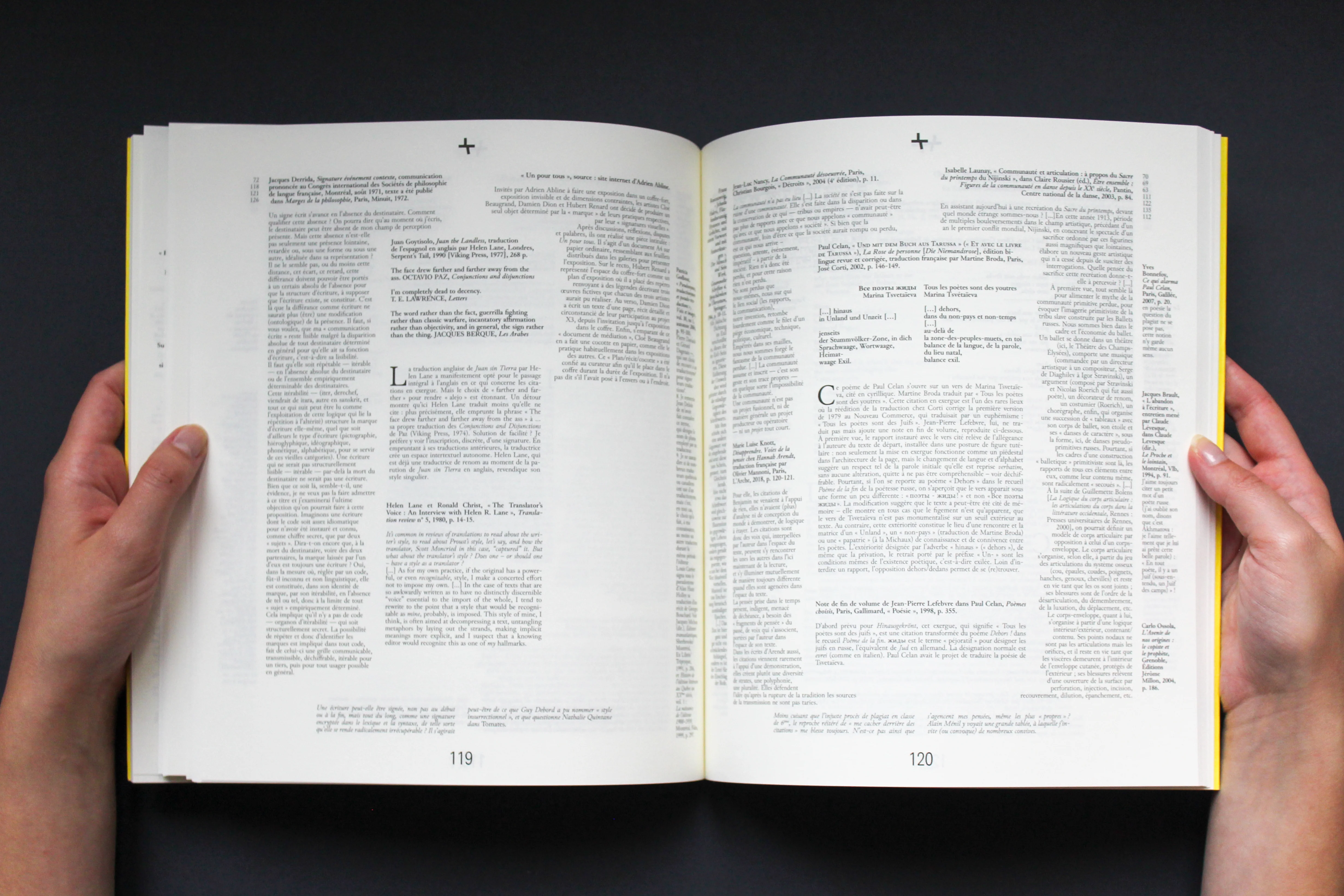

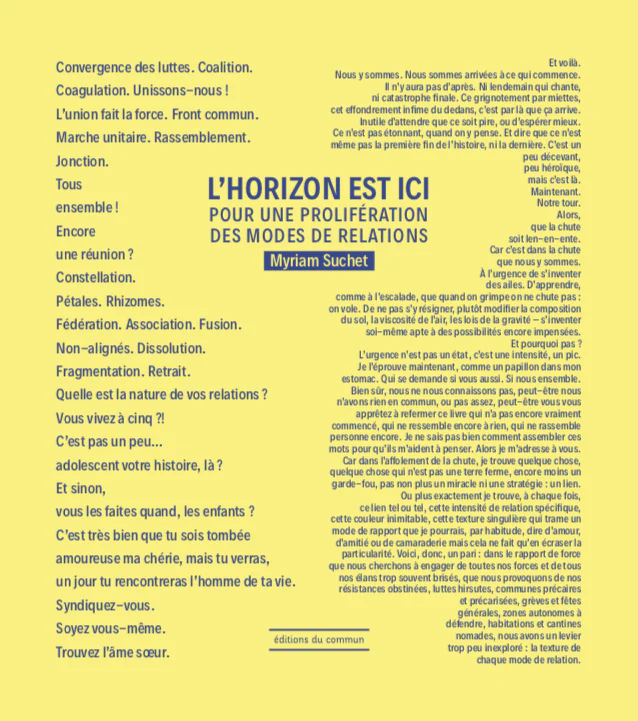

Cette pratique de la « transtextualité » est toujours un sujet de recherche puisque des auteurs comme Myriam Suchet réfléchissent à ces manières de faire cohabiter les textes. Nous pouvons l’observer dans son ouvrage L’Horizon est ici Couverture de L’Horizon est ici paru en 2019 et écrit par Myriam Suchet. publié en 2019. elle expérimente un livre qui emprunte sa forme au Talmud. Les textes et leurs interprétations littéraires nous font cheminer parmi 140 extraits aussi divers que singuliers allant d’Henri Michaux, à Suzanne Jacob, en passant par Paul Celan, Sony Labou Tansi, Marguerite Duras ou encore Alain Damasio.[fig

Couverture de L’Horizon est ici paru en 2019 et écrit par Myriam Suchet. publié en 2019. elle expérimente un livre qui emprunte sa forme au Talmud. Les textes et leurs interprétations littéraires nous font cheminer parmi 140 extraits aussi divers que singuliers allant d’Henri Michaux, à Suzanne Jacob, en passant par Paul Celan, Sony Labou Tansi, Marguerite Duras ou encore Alain Damasio.[fig

Avec ces premiers exemples que nous avons abordé, on constate que cette pratique fragmentaire est le résultat d’une non-linéarité inconsciente induite par l’accumulation progressive de scholies. Puis le travail d’éditorialisation a provoqué une prise de conscience entrainant des réflexions sur la mise en forme de cette non-linéarité. Lorsqu’un auteur décide consciemment de construire un récit non linéaire, il utilise des outils qui eux aussi le sont.

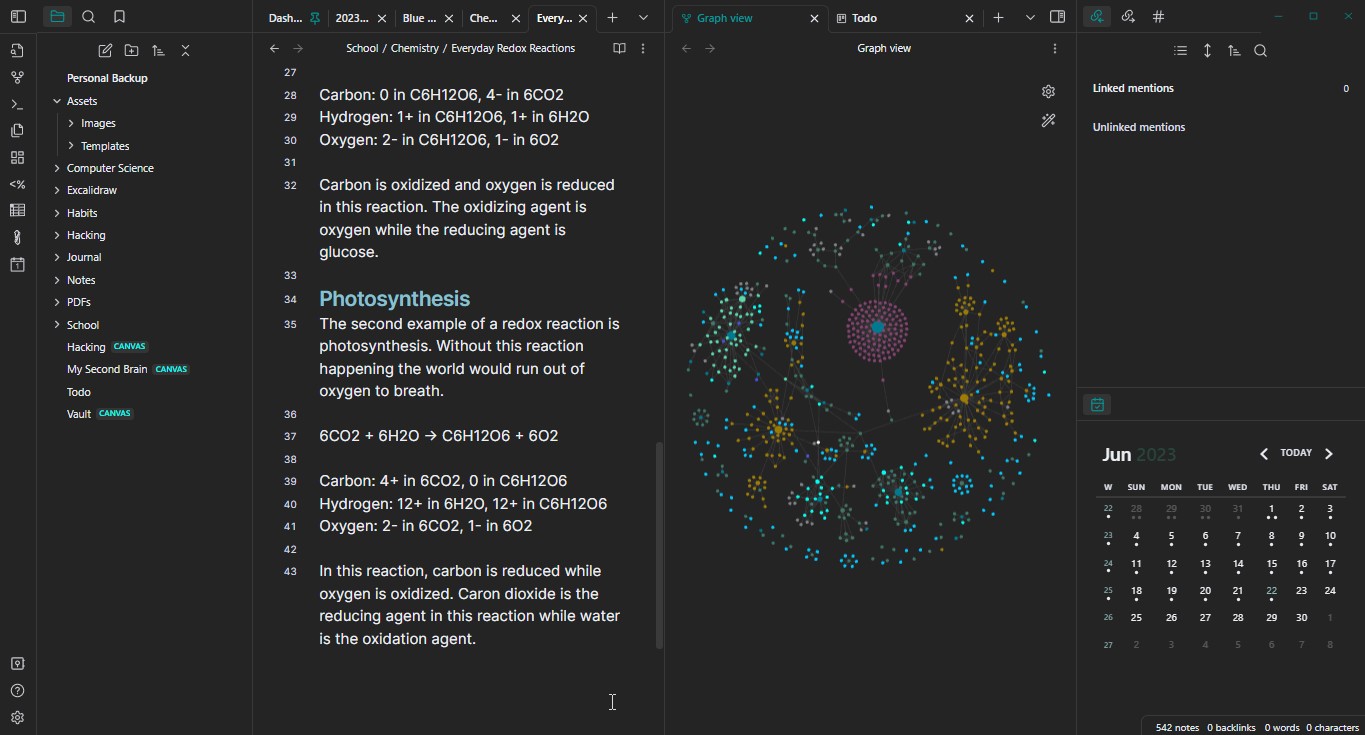

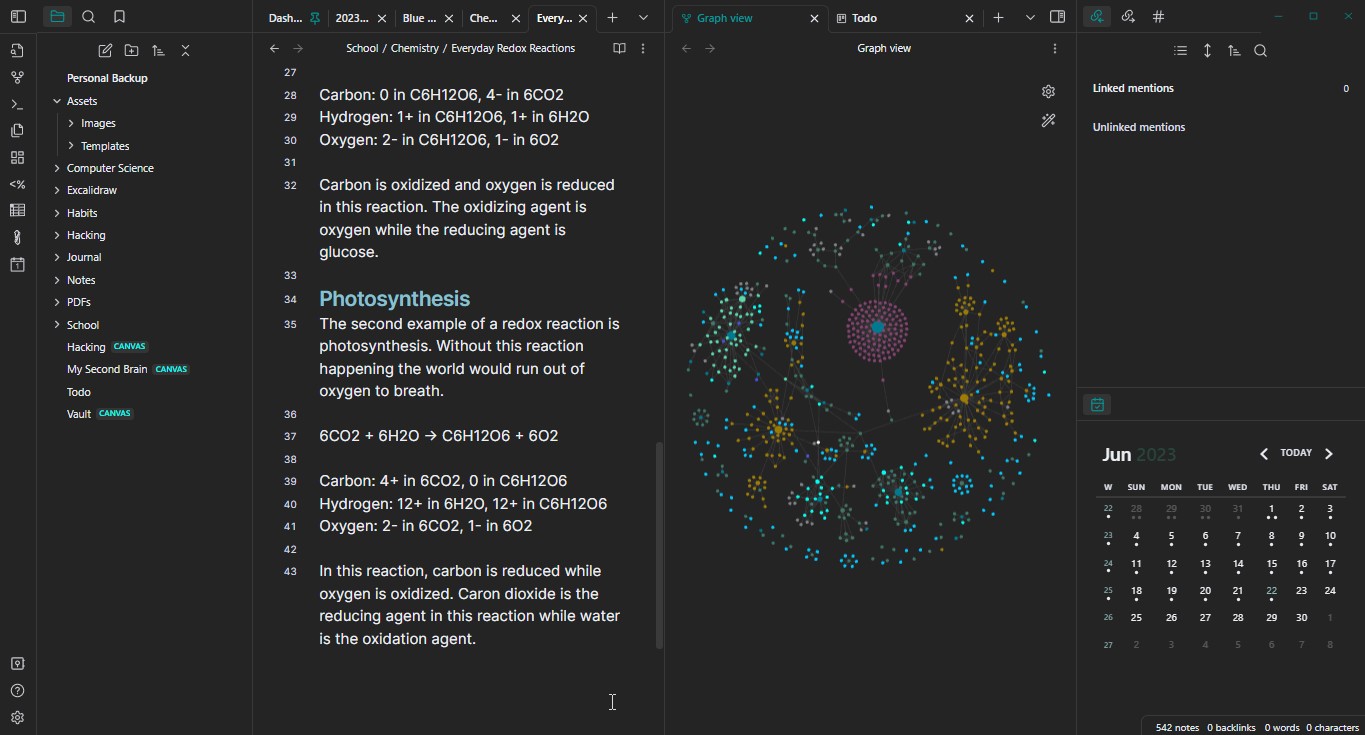

Nous pouvons parler d’un de ces outils, une méthodologie comme le « Zettelkasten ». Ce terme allemand signifie « boîte de notes », également traduit par « boîte à idées ». Il est utilisé pour décrire une méthode de gestion des connaissances et de prise de notes. La méthode Zettelkasten consiste en des notes prises séparément, ajoutées au fil du temps lorsque des événements, réflexions ou remarques surviennent, ou lorsque de nouvelles connaissances sont acquises. Les notes sont organisées de façon hiérarchique, de sorte à pouvoir les classer. Elles contiennent également des métadonnées, permettant de les associer les unes avec les autres. Ce concept se révèle plus efficace avec les moyens informatiques. En plus de faciliter les classements d’idées, il a également pour objectif d’améliorer la créativité. Les références croisées au travers de marqueurs permettent aux utilisateurs de percevoir des connexions et relations entre des unités d’information individuelles, qui ne pourraient pas paraître évidentes dans un contexte isolé.[fig

Donc nous observons que l’écriture non linéaire existe depuis longtemps. Nous avons vu que les auteurs et artistes l’ont conscientisé puis réutilisé pour véhiculer du sens. Nous constatons aussi qu’à chaque médium les contraintes étant différentes, cette pratique s’adapte et ne produit pas les mêmes résultats. C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur une période plus précise. En choisissant de travailler sur des écritures numériques nous faisons le choix de parler d’une période cible entre 2010 à 2020, avec comme médium le webdocumentaire et le jeu mobile.

La BNF (Bibliothèque Nationale de France) définit le webdocumentaire sur leur site1 de la sorte : « Juxtaposition des termes “web” et “documentaire”, le webdocumentaire désigne un moyen d’expression créé pour internet. C’est avant tout une nouvelle forme de narration associant textes, photos, vidéos, sons… de manière interactive, on parle alors de création interactive et transmédia. L’utilisateur décide du chemin à suivre, de l’ordre dans lequel il regarde le contenu, il s’engage. De spectateur passif, l’internaute devient acteur. Du côté du réalisateur, nous évoluons, d’une production souvent engagée et militante vers une écriture documentaire plus divertissante, mais toujours informative et rigoureuse dans le contenu. » Pour mieux comprendre cette définition une mise en contexte de l’apparition de ce médium nous apportera des éléments de compréhension.

Dans « Le webdocumentaire : un outil numérique innovant au service de l’enseignement, de la recherche et de la valorisation », Alexandre Klein2 développe le contexte d’apparition du webdocumentaire. C’est un médium qui naît au début des années 2000, internet se démocratisait et les médias traditionnels traversaient une crise socio-économique importante. Cette crise s’illustre par des licenciements massifs dans le milieu de la presse écrite à travers le monde. Par exemple, Nova Magazine Couverture du magazine Nova paru en 1994 en décembre/janvier par novapress, 80 pages. en France a fermé ses portes le 7 décembre 2004. Tandis qu’à Hong-Kong, le magazine Far Eastern Economic Review en raison de difficultés économiques ; décide de passer à une parution hebdomadaire. Ce changement de périodicité s’est accompagné d’un arrangement selon lequel la plupart des articles étaient rédigés par des intervenants extérieurs, experts en leur domaine. Et finalement, en décembre 2009, le magazine disparaît définitivement. De plus, une grande partie des journalistes traversent une crise identitaire provoquée par les multiples scandales mettant en question l’intégrité du journalisme traditionnel. Certains journalistes cherchent donc des moyens de renouveler leur métier en repensant leurs pratiques.

Couverture du magazine Nova paru en 1994 en décembre/janvier par novapress, 80 pages. en France a fermé ses portes le 7 décembre 2004. Tandis qu’à Hong-Kong, le magazine Far Eastern Economic Review en raison de difficultés économiques ; décide de passer à une parution hebdomadaire. Ce changement de périodicité s’est accompagné d’un arrangement selon lequel la plupart des articles étaient rédigés par des intervenants extérieurs, experts en leur domaine. Et finalement, en décembre 2009, le magazine disparaît définitivement. De plus, une grande partie des journalistes traversent une crise identitaire provoquée par les multiples scandales mettant en question l’intégrité du journalisme traditionnel. Certains journalistes cherchent donc des moyens de renouveler leur métier en repensant leurs pratiques.

En parallèle, nous pouvons observer que la télévision subit une migration de ses téléspectateurs vers Internet où les contenus sont asynchrones. L’audience devient plus exigeante en sélectionnant et filtrant les programmes. Ce qui provoque une difficulté pour les chaînes à fidéliser les télénautes.

À l’inverse Internet, profite d’une croissance rapide avec une multiplication de propositions. D’un point de vue économique, les campagnes publicitaires se saisissent de ce médium en mettant en avant la création d’une « proximité » avec le consommateur. Ce qui démontre un réel changement dans les usages et les habitudes autant chez l’individu qu’au niveau de l’industrie et surtout dans les intérêts économiques.

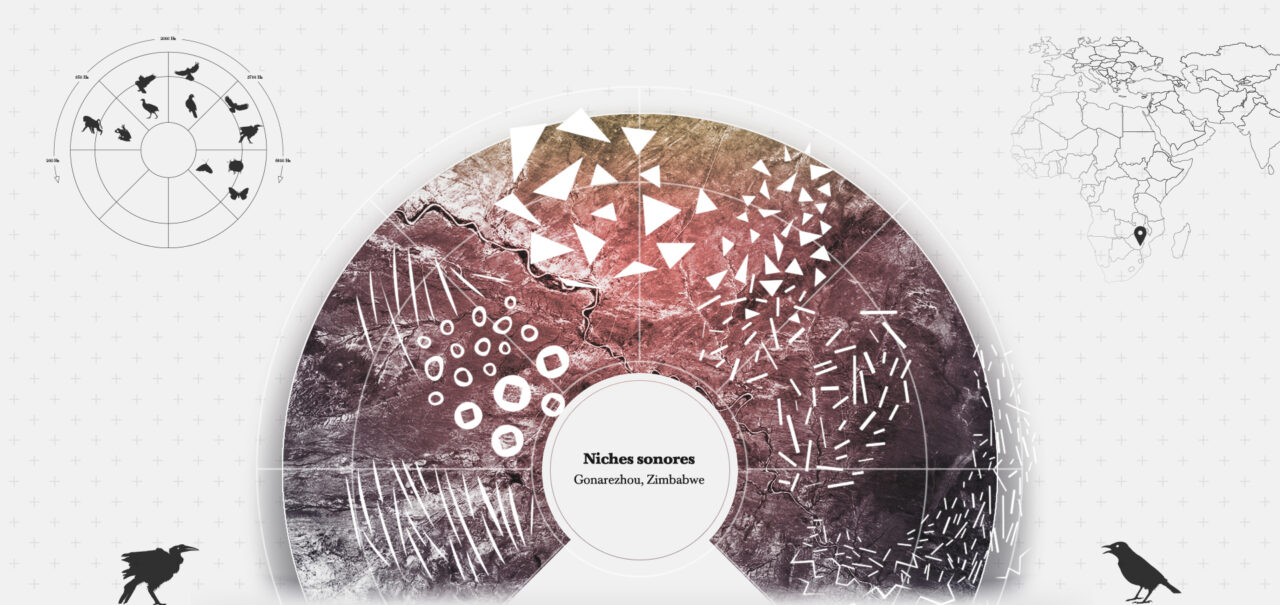

Il apparaît donc des productions qui se construisent notamment par l’utilisation de contenus multimédias tels que des photos, des vidéos, des illustrations, des visualisations de données, etc. Ces contenus, profitant d’être diffusés sur le Web sont agencés de sorte à avoir une navigation majoritairement non linéaire incluant dans le récit des procédés interactifs.[fig

Il faut comprendre que le webdocumentaire hérite du style documentaire. Les différentes définitions font référence au support audiovisuel sans évoquer les autres possibilités de ce genre, souvent qualifié par le médium employé tel que le photojournalisme, le documentaire papier, le documentaire radiophonique. Le genre documentaire regroupe alors toutes productions utilisant différentes sources pour décrire une certaine réalité ou l’arranger selon les convenances. Le webdocumentaire se place dans ce même style, c’est-à-dire de développer la vision d’un auteur sur un sujet réel à l’aide de documents.

Au vu du contexte et de cette définition, le webdocumentaire est un moyen pour les médias, comme ARTE ou Canal+, de tester ou de mettre en place progressivement de nouveaux modes de productions adaptées au web et de les renouveler. Ces chaînes ont beaucoup financé ces nouveaux projets et ont contribué à ouvrir la voie, contrairement à d’autres qui ont une posture de rachat de productions déjà finalisées afin de les diffuser. D’après l’ancien professeur de l’université de Lorraine en sciences de l’information et de la communication Eric Pedon le but est de construire des « nouveaux modèles économiques pour leurs futurs revenus ». En plus des chaînes de télévision, des studios de création et de production comme Upiaan, Aatoaa ou alors L’Office nationale du Film du Canada (ONF) vont être les principaux acteurs de ce genre.

Le webdocumentaire donne lieu selon Eric Pedon à « une production multiforme, protéiforme, qualifiée d’exploratoire, de tâtonnante, d’innovante, d’expérimentale ». Dans l’environnement numérique, elle se qualifie comme un « nouveau dispositif de médiation en ligne de l’information ». Dans le paysage culturel et artistique, elle se caractérise comme une « œuvre interactive à la frontière entre reportages d’enquête et documentaire ». Le webdocumentaire, s’inscrit dans ce qu’on appelle les écritures numériques. Cette pratique propose des expériences engageantes, où le spectateur devient un acteur du récit, naviguant selon ses choix à travers une histoire fragmentée.[fig

Ces nouvelles formes d’écritures posent des enjeux cruciaux : elles interrogent les frontières entre information et narration, la construction du sens dans un environnement déstructuré, et la relation entre auteur et spectateur, tendant vers une co-construction de l’œuvre. Sous une analyse de l’écologie de l’attention selon Yves Citton l’idée « […] que nous ne sommes jamais véritablement libres à un moment donné. Des choses nous stimulent. Nous sommes toujours “conditionnés” par le milieu : Nous pensons ce que nous pensons “sous condition” du milieu de “médialité” au sein duquel nous pensons. » Construire son milieu revient à élargir le concept de “paratextualité” de Genette. Ce n’est plus seulement les titres et la préface mais tout l’environnement qui conditionne notre réception du message.

Par ailleurs, les écritures numériques soulèvent des défis techniques avec l’agencement des différents médiums, économiques de par le contexte expliqué précédemment, et éthiques, notamment en termes d’accessibilité, de pérennité des contenus et de manipulation des données interactives, tout en renouvelant profondément notre rapport à la narration et à l’information dans l’ère numérique.

Nous avons défini ce qu’est un webdocumentaire. Ils sont destinés comme leurs noms l’indiquent au web et à fortiori à une consultation via un ordinateur. Nous parlons ici de l’ordinateur personnel (PC). Quasiment inchangé depuis sa conception dans les années 1970 et sa démocratisation soutenue par l’arrivé d’internet grand public et du web dans les années 1990, il connaît aujourd’hui un essoufflement.

En 2013, Le journal Le Monde sort un article parlant de « deux études américaines, publiées le 10 avril par les cabinets Gartner et IDC, le nombre de PC vendus dans le monde sur cette période est passé sous la barre des 80 millions d’unités. Une première depuis 2009. Cette chute marque le quatrième trimestre de baisse consécutif pour le secteur. Entre 76,3 millions (selon IDC) et 79,2 millions (selon Gartner) de PC ont été vendus entre janvier et mars 2013. Soit une baisse comprise entre 11% et 14% par rapport à l’année dernière. Jamais, depuis près de vingt ans, celle-ci n’avait été aussi forte. Un phénomène dû en grande partie à l’émergence des smartphones et des tablettes qui répondent de mieux en mieux aux multiples besoins des consommateurs. » En France d’après l’INSEE en 2021, le smartphone est le principal appareil utilisé pour se connecter à Internet : au premier trimestre 2021, 86 % des internautes utilisent un téléphone portable pour aller sur Internet et 84 % un ordinateur. Ces chiffres de 2021 ne cessent d’augmenter d’année en année, confirmant une évolution des pratiques.

Le téléphone est considéré comme un « mini ordinateur ». Il est complètement capable d’assumer une grande partie des utilisations qui était jusqu’alors réalisable uniquement avec un ordinateur. À la différence que sa taille permet une consultation plus simple, plus rapide puisqu’il est généralement toujours à porter de main quelque soit le lieux tant qu’il a de la batterie.

Ce premier constat des usages nous amène à questionner le format du webdocumentaire. Il est indéniable qu’il a joué un rôle dans une histoire du web dans les années 2010, atteignant un pic de popularité. Plusieurs studios, chaînes et autre organisme se sont mis à produire des webdocumentaires. Mais comme nous pouvons le constater en 2025, il y a de moins en moins de production purement web pensé pour le PC.

Les utilisateurs ne recherchent plus l’expérience que le webdocumentaire proposait, avec une consultation sur ordinateur. Mais au vu de l’évolution et de l’importance du smartphone, ils se tournent vers l’expérience mobile. Ce phénomène s’illustre par les chiffres précédemment donnés. Le chercheur Marcello Vitali Rosati essaye de mettre en exergue dans son livre L’éloge du bug que le téléphone est un objet qui canalise tous les enjeux de notre société (productivité, efficacité, intuitivité). Cet ouvrage propose de démarrer une réflexion vis à vis de ce que nous acceptons passivement lorsque nous utilisons nos smartphone. En effet, cet objet a redéfini entièrement nos façons de nous informer, de regarder du contenu multimédia, de dépenser de l’argent, etc. Nous comprendrons aisément que ces changements majeurs ont fait évoluer nos façons de produire en tant que créateur, développeur, designer…

Mais alors si la production de webdocumentaires est en forte baisse et que le médium privilégié pour regarder du contenu multimédia est le téléphone, est ce que nous observons une migration de ces webdocumentaires sur mobile ? Pas vraiment, le webdocumentaire tel qu’il est présent sur le web n’est pas retranscrit, mais comme tout changement de format, il évolue en fonction des nouvelles contraintes et avantages du support.

Afin de réaliser ces productions protéiformes et multimédias, la question de la technique devient un enjeu primordial. En effet, comment réunir ces différents formats (vidéo, images, texte…) dans un ensemble qui se partagerait sur le web ? Pour répondre à ces questions nous parlerons de deux technologies Adobe Flash et L’HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML.

Adobe Flash est un logiciel propriétaire de la société Adobe. Ce logiciel était très répandu pour faire face aux divers enjeux techniques lors de la conception de webdocumentaire. Une grande partie des productions ont vu le jour grâce à ce logiciel. Cependant, le désavantage d’un logiciel propriétaire est que si la société qui le développe cesse toutes maintenances, mises à jour ou qu’ils décident de l’abandonner, les utilisateurs sont dans une impasse. C’est ce qui c’est passé lorsqu’Adobe a racheté Flash. Le logiciel a connu de nombreuses failles dans ses mise à jour et dans son évolution ce qui entraîna en 2010 l’annonce de Steve Jobs dans une lettre ouverte qu’IOS ne supportera plus Flash. Adobe et Apple sont historiquement très proche d’un point de vues d’accords commerciaux. Cette annonce marque l’arrêt des mises à jour de Flash poussant ce logiciel a complètement mourir en 2020, entrainant avec lui tout un pan du Web.

Il a fallu s’interroger sur la sauvegarde de ces productions, de leurs migrations, etc. Cette annonce n’est évidemment pas passée inaperçue au sein des équipes de l’Institut national de l’Audiovisuel (INA) ou de la Bibliothèque nationale de France (BnF) en charge de la collecte et de la conservation du web français dans le cadre du dépôt légal depuis 2006. Des initiatives se sont lancées comme Ruffle Capture d’écran du site proposant l’extension ruffle, l’initiative de se projet commence en 2016 https://

Capture d’écran du site proposant l’extension ruffle, l’initiative de se projet commence en 2016 https://

Concernant l’HTML c’est une technologie qui est indissociable du Web puisqu’il est né avec. Les questions de pérennités ne posent pas et les enjeux sont différents puisque les œuvres sont plus facilement adaptables suivant l’évolution du web.

Lors de mes recherches autour de récits non-linéaires numériques ces questions de conservation ont aussi conditionné mes choix des exemples pour l’analyse. Il était plus aisé de retrouver des productions importantes et soutenues par des entreprises telles que L’ONF/NFB et ARTE qui sont disponibles ou qui ont été archivées. En effet, il est important de comprendre que durant cette période des années 2010 beaucoup de projets ont été réalisés offrant de nombreuses pistes et expérimentations. Le choix de The Bear 71 représente une production plus importante en terme de budget, de diffusion et de temps de production. De plus il a aussi « survécu » à Flash.

The Bear 71 est un webdocumentaire réalisé par Jeremy Mendes, Leanne Allison et l’ONF (l’Office National du Film du Canada). Il est accessible sur un site web3. Créé en 2012 il est pensé sous l’environnement Flash. Ce qui fait qu’en 2016 il a nécessité un portage pour sa remise en ligne en HTML5.

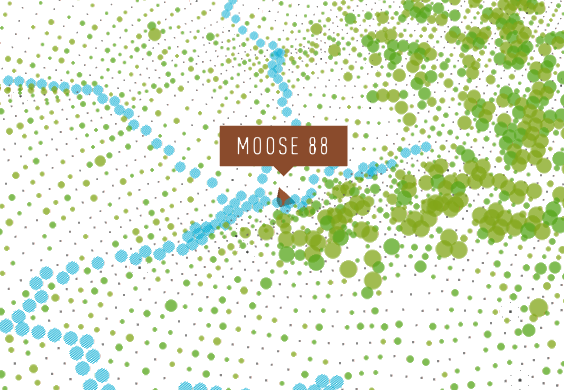

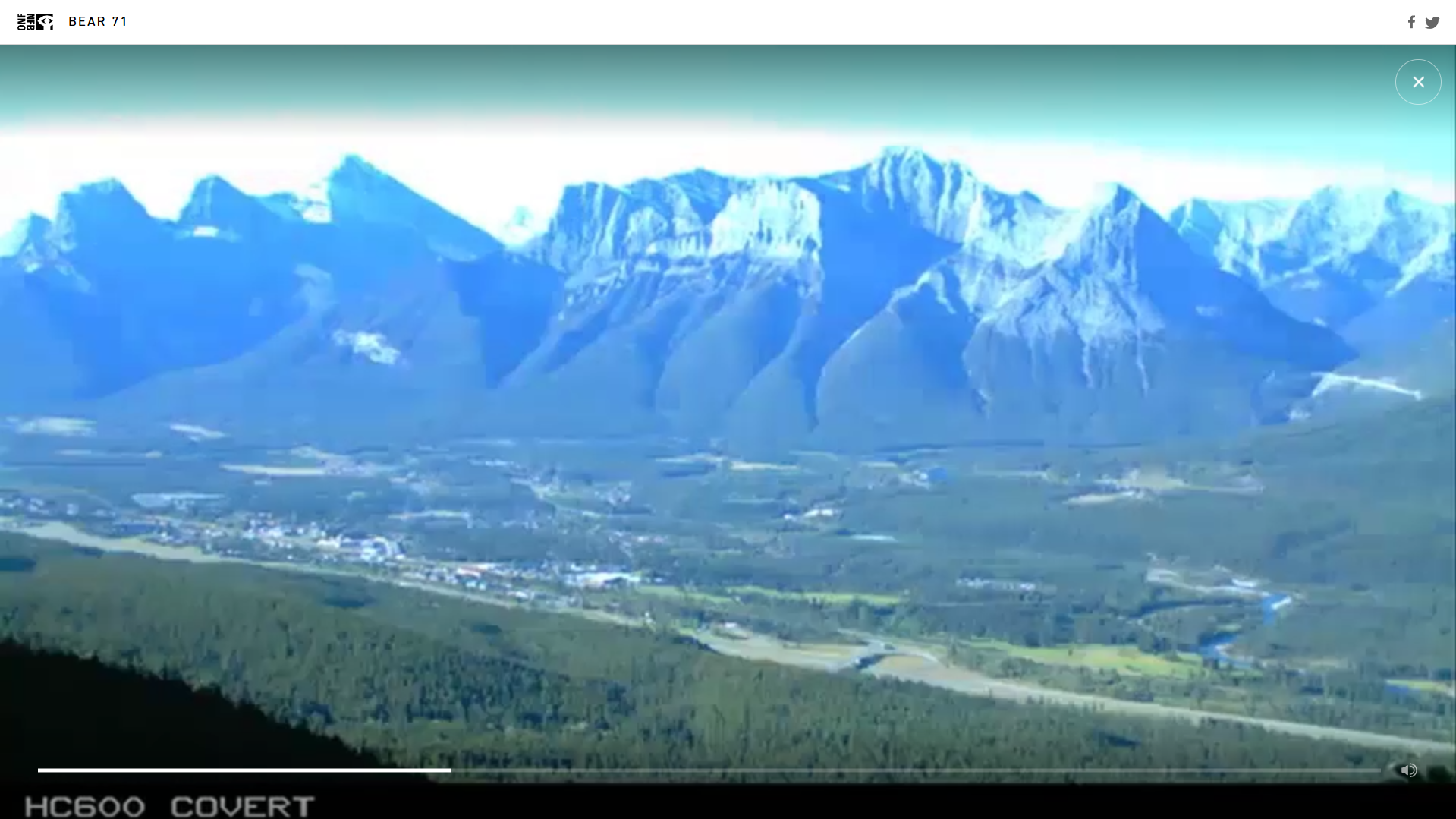

L’origine de ce projet part du film « Being Caribou » de 2004 réalisé par Leanne Allison. Ce projet est né par une collecte d’images et d’observations sur l’activé de la faune dans la Bow Valley. Cette vallée tire son nom de la Bow River qui l’a parcoure et elle se situe en Alberta, au Canada.

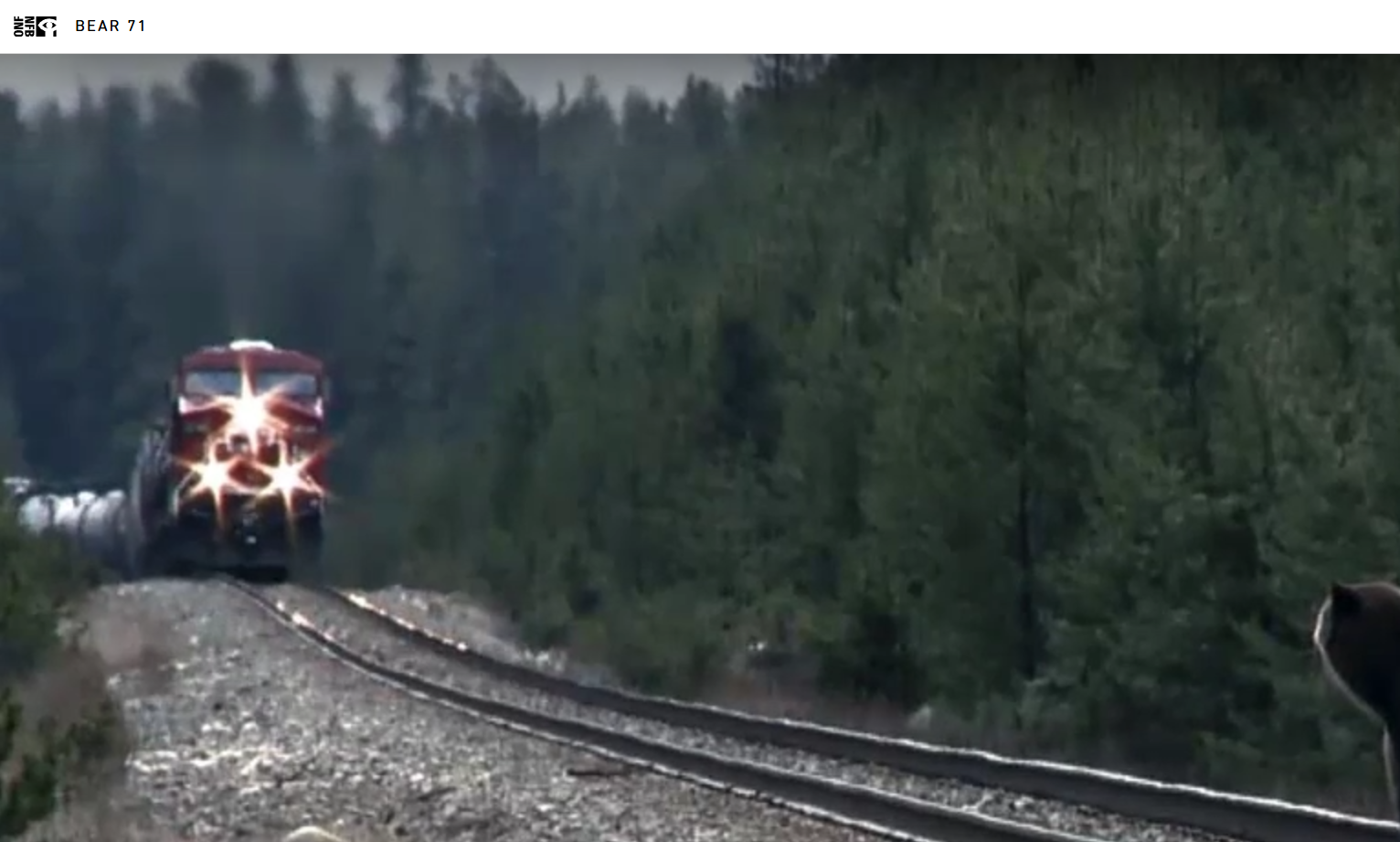

The Bear 71 retrace donc la vie d’une femelle grizzly qui a été identifiée par l’office de la conservation de la nature de 2001 à 2009. Grâce à des milliers de séquences vidéos et d’images capturées sur le terrain. Ce webdocumentaire nous montre la vie de cette ours mais aussi de tout son environnement.

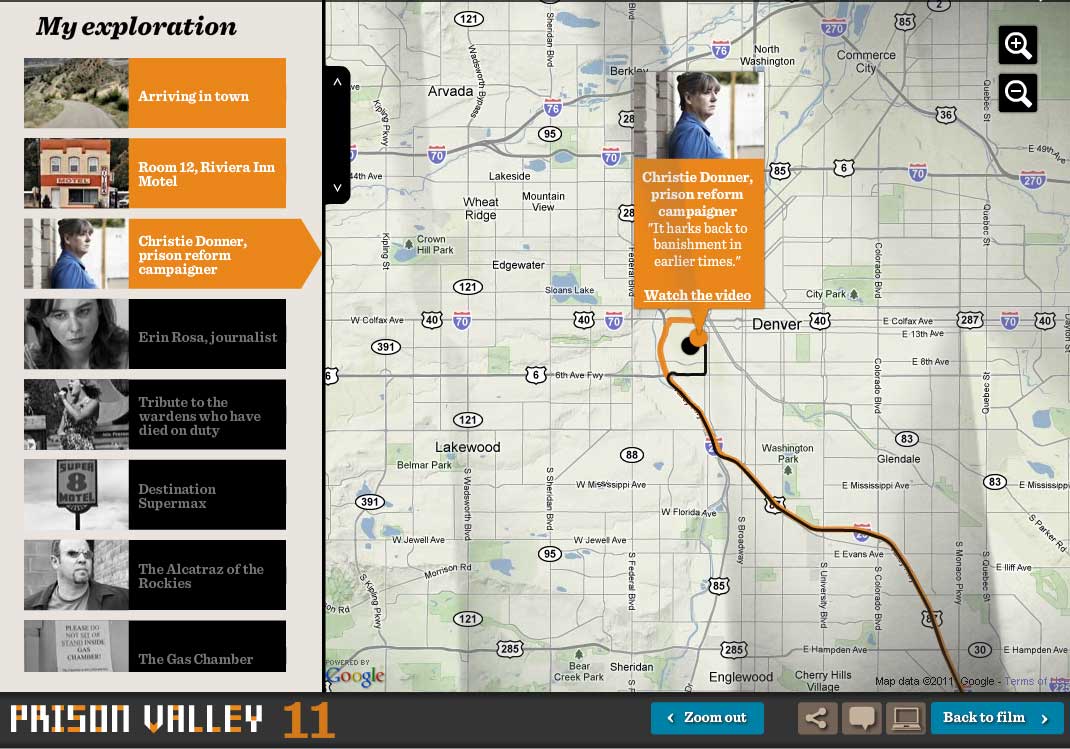

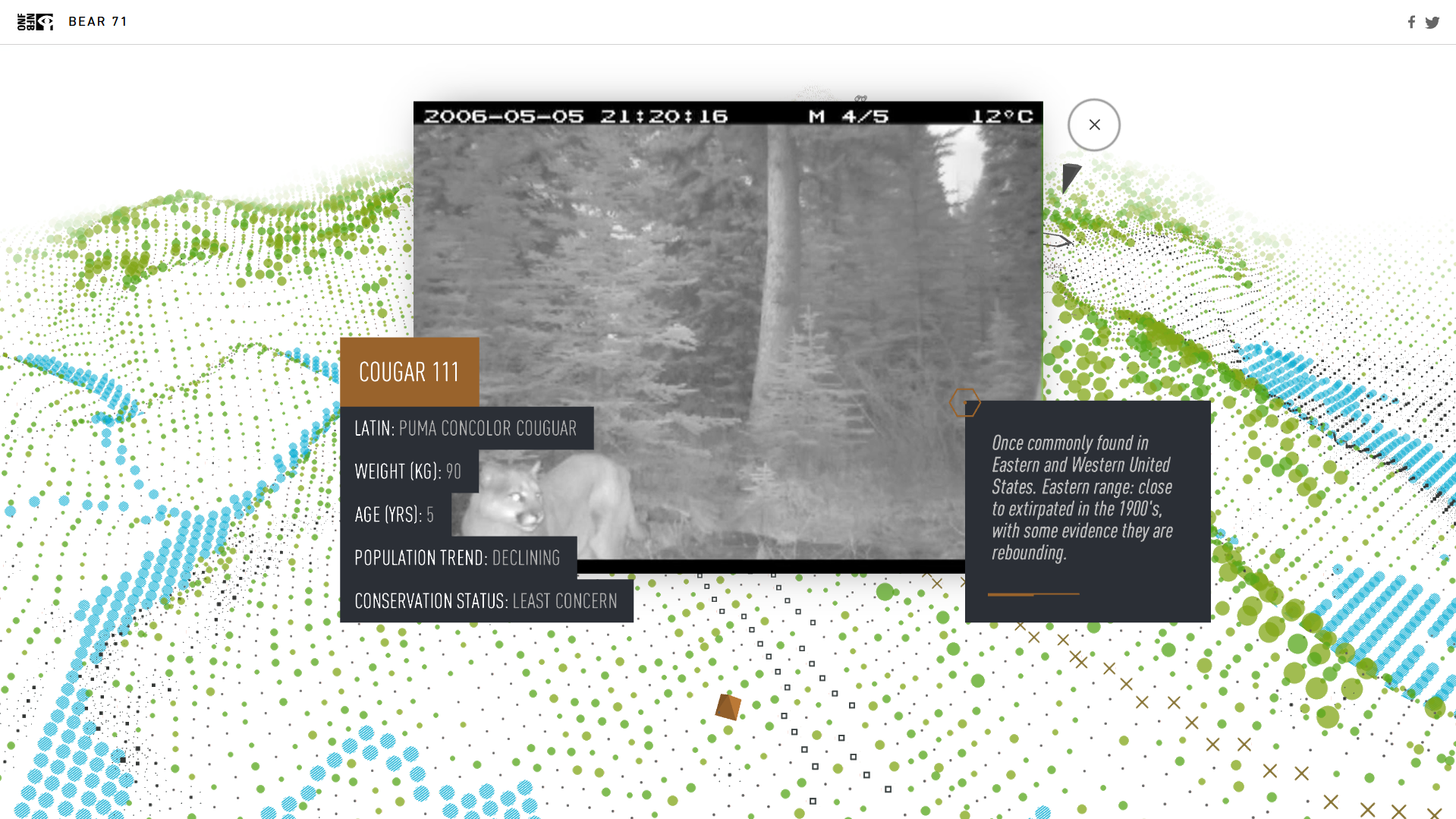

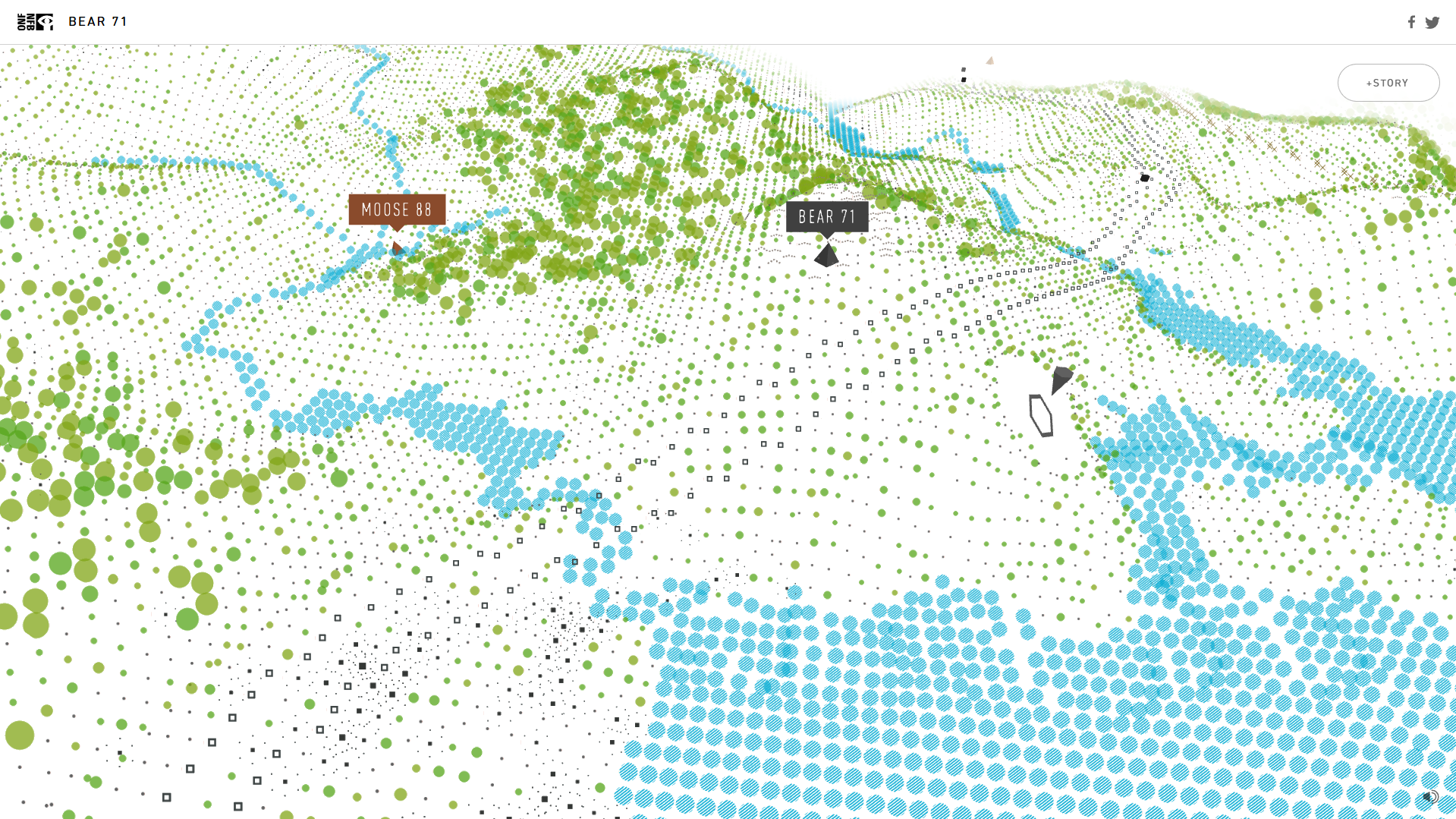

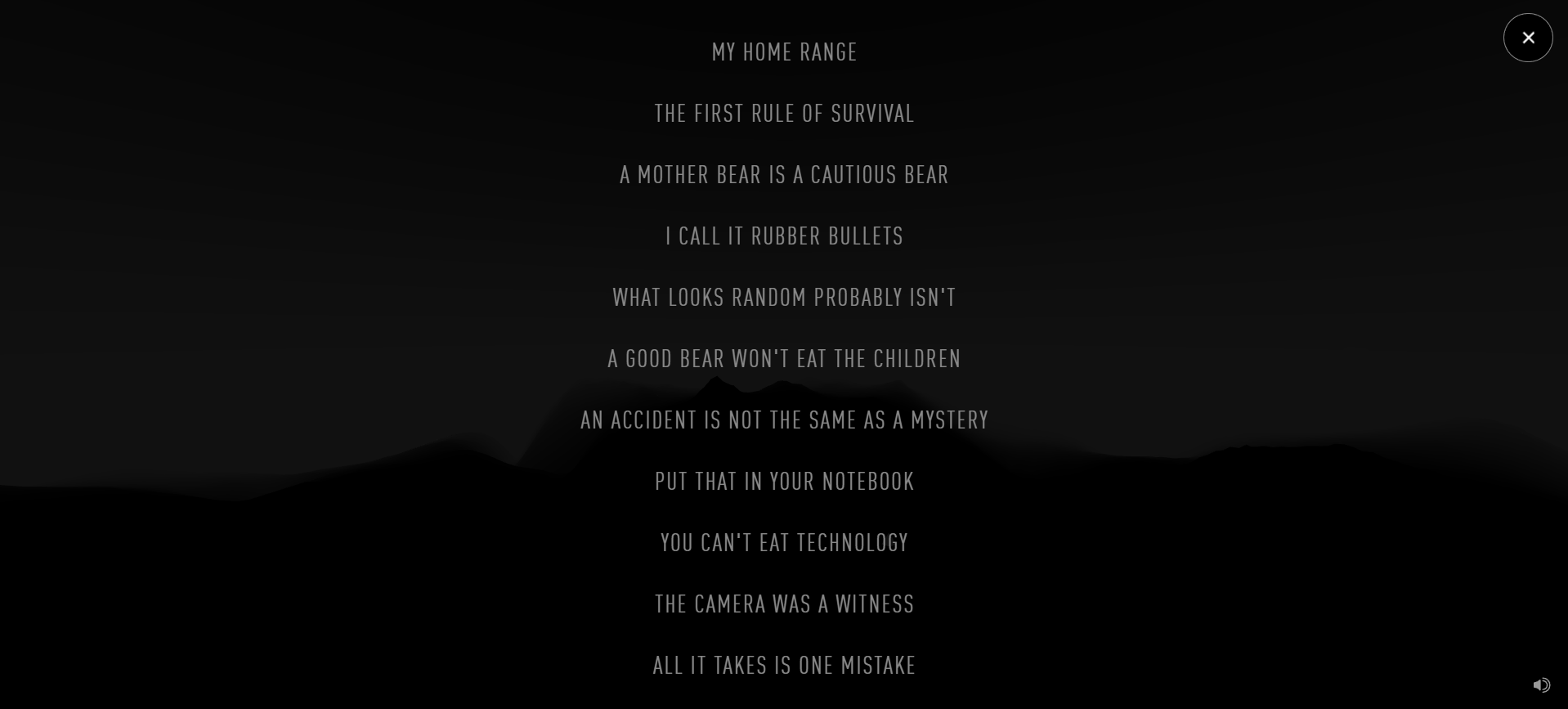

Le début de The Bear 71 commence par une vidéo de la capture du grizzly. À la fin de cette vidéo nous avons accès à la carte de la vallée[fig

Une session dure environ trente minutes, dans le cas où le spectateur décide de suivre le grizzly et de ne pas interrompre l’enchainement des audios. Il est aussi possible de revenir sur un audio[fig Capture d’écran de The Bear 71. ou même avec des infrastructures qui sont signifiées par des pictogrammes.

Capture d’écran de The Bear 71. ou même avec des infrastructures qui sont signifiées par des pictogrammes.

Il est intéressant de constater que d’une part nous avons un fil rouge avec le récit du grizzly qui amène une dimension fictionnelle. D’autre part nous avons la liberté de découvrir la réserve et si lors de son exploration le spectateur décide de cliquer sur un point d’intérêt, une fenêtre s’ouvre donnant accès à des informations scientifiques[fig

Comme nous avons pu le voir dans la première partie, une des caractéristiques du webdocumentaire est de faire cohabiter différents médiums. Marshall McLuhan décrit ce phénomène d’hybridation comme d’une création d’un nouveaux média dans Pour comprendre les médias : « […] les croissements ou hybridations des médias libèrent une énergie et une puissance nouvelles immenses. » Dans cette production nous avons donc des vidéos, des audios, des photos, du texte et une représentation simplifiée et interactive d’une carte de la réserve. Chacun de ces supports nous délivrent des informations.

Pour ce qui concerne les vidéos, nous pouvons les dissocier en deux catégories. La première permet de suivre la trame narrative. Ces vidéos se déclenchent automatiquement et régulièrement pendant la navigation. Elles ouvrent et ferment aussi le webdocumentaire[fig

Pour ce qui est du médium photo, il est privilégié pour donner des informations sur les plantes. Nous y accédons comme pour les pièges photographiques. Le texte et sa mise en forme sont utilisés comme compléments d’informations encyclopédiques. Capture d’écran du webdocumentaire The Bear 71.

Capture d’écran du webdocumentaire The Bear 71.

Parlons alors de la carte simplifiée et interactive, elle représente l’environnement, la topographie du lieu. Certains éléments en 3D se déplacent sur la carte représentant des animaux ou des humains. Nous nous déplaçons à l’aide de la souris en cliquant à l’endroit où nous voulons aller. Nous pouvons remarquer que ces fonctionnement sont très proches des moyens mis en place dans les jeux vidéos.

Nous sommes dans un environnement virtuel qui compile dans le temps, le déplacement de la faunes. C’est la partie fictive, elle se construit sur deux éléments : la modélisation synthétique de l’espace et la compilation des mouvements des animaux. Les codes de représentation de la carte sont épurés, simples et géométriques permettant une assimilation rapide des différents sujets (lieux, faunes, flores et objets). C’est dans cet environnement que le spectateur évolue le plus longtemps car il donne accès aux différents médium.

Parlons des séquences audios de ce webdocumentaire. Elles se lancent automatiquement et comme précisé plus haut, elles sont accessibles lorsque nous sommes sur la carte à l’aide du bouton « +story » en haut à droite de l’écran. Ces audios sont le « fil rouge » du webdocumentaire. Elles ont un rôle important dans l’apport de fiction en racontant l’histoire du grizzly tout en sous tendant des enjeux bien réels comme l’impact de l’homme sur l’environnement.

La multiplicité des médiums couplée à l’interactivité offre à l’internaute la possibilité d’explorer et d’accéder à l’information dans l’ordre qu’il le souhaite. Comme nous l’avons vu, le webdocumentaire propose une manière de faire dialoguer des faits réel et la fiction ce que nous retrouvons dans la définition de la BNF.

Cette idée de transmédia devient une possibilité de délivrer une vérité d’une façon différente. Le professeur Giuseppe Lovito en parle dans sa thèse La fiction narrative comme une « nouvelle frontière » de la recherche théorique selon Umberto Eco. Il y développe l’idée que le lecteur accepte la réalité de l’auteur et « plonge » dans l’univers que ce dernier délivre avec son récit. Amenant ainsi le lecteur à franchir ces limites théoriques, avec des effets à la fois positifs et négatifs sur sa compréhension du texte, de lui-même et de la réalité qui l’entoure. Nous pouvons alors parler de pacte fictionnel que le lecteur passe avec l’auteur.

Nous observons qu’avec ce pacte fictionnel nous sommes dans l’ordre du sensible. L’internaute se plonge dans le récit pour en découvrir le fond et éventuellement les subtilités des sujets traités. Mais concrètement par quels moyens rentrons nous dans ce pacte fictionnel ? Nathalie K. Hayles en parle dans son ouvrage Lire et pense en milieu Numérique : « Les fictions narratives sont en outre transmises par les instanciations matérielles des médias, que celles-ci relèvent de l’imprimé, du numérique ou du document audio. Contrairement aux enregistrements de la base de données, qui peuvent être stockés dans un format particulier et importés dans un milieu totalement différent sans changer de signification, les récits dépendent entièrement des médias dans lesquels ils circulent. Séparées de leurs habitats naturels et importées dans d’autres médias, les œuvres littéraires deviennent en effet de nouvelles compositions, même si les mots restent les mêmes, parce que des médias différents offrent des facilités différentes, des possibilités de navigation différentes, etc. »

Le résultat de la diversité des mediums et de leur cohabitation dans The Bear 71 nous donne à voir un récit qui permet de commencer une réflexion engagée tout en ayant un apport d’informations important. Nous retrouvons l’idée qu’Yves Citton postulait, soit les formes et formats conditionnent notre façon d’appréhender le sens. L’idée d’un conditionnement via l’environnement dans lequel nous évoluons. Ce qui nous interroge sur notre environnement physique lors de la consultation du webdocumentaire.

Que constatons nous lors de l’expérience sur ordinateur ? Sur notre PC, il est aisé d’ouvrir une nouvelle page web pour engager une recherche lorsque nous nous posons une question. En soit, c’est une activité libre et spontanée de lecture non linéaire. Nous stoppons notre lecture que nous pouvons qualifier de premier flux, et nous ouvrons un nouveau flux pour notre recherche. Une fois terminé, nous retournons là où nous nous sommes arrêté dans le premier flux. Cette pratique « hypertextuelle » va être facilitée par l’usage que nous avons de notre ordinateur : ouverture d’un nouvel onglet, possibilité d’avoir des images, des vidéos du texte etc. Cette pratique se retrouve éditorialisée et « contrôlée » dans le webdocumentaire.

N’oublions pas que nous avons parler plus tôt d’une migration de support avec une prédominance pour le support mobile et inéluctablement ce support propose un environnement différent avec ces propres codes. Comment une production non linéraire et interactive nous est proposée sur téléphone ?

Enterre moi mon amour est une fiction interactive de Pierre Corbinais et Florent Maurin. Sortie sur mobile fin d’année 2017, illustrée par Matthieu Godet avec une coproduction d’ARTE France, The Pixel Hunt et Figs.

Conçue pour smartphone, Enterre moi mon amour prend son origine dans un article du Monde

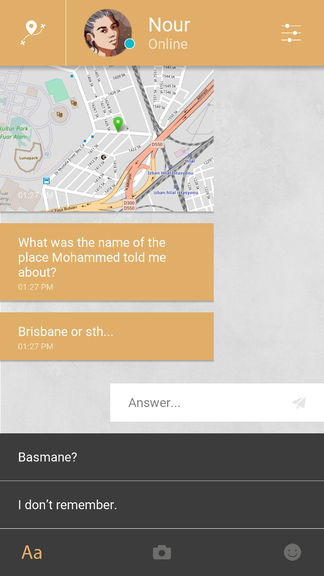

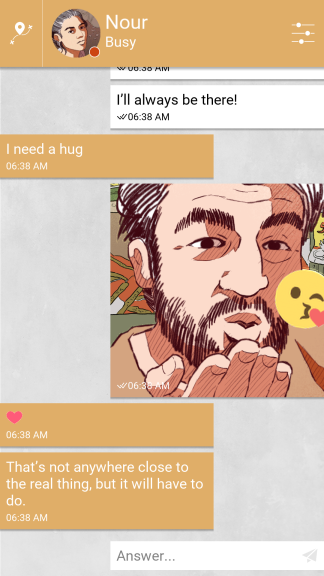

L’un des enjeux de ce jeu mobile est de permettre aux joueurs de prendre conscience du sujet de l’émigration par l’immersion. En effet, au travers d’échanges entre deux personnages, nous naviguons entre fiction et réalité. Le joueur est confronté à différentes situations souvent graves, urgentes, ce qui le pousse à prendre des décisions sur des choix de dialogues. Le jeu dispose de dix-neuf fins différentes en fonction des choix que le joueur a fait tout au long de l’aventure.

Le contexte du jeu prend place autour d’un récit dans lequel deux personnages, Nour et Majd, deux Syriens cherchent à fuir leur pays en guerre. Leur plan est que Nour part en première car Majd ne peut pas laisser sa mère et son grand-père en Syrie seuls. Puis dans un deuxième temps, Majd ira en Europe retrouver Nour.

C’est dans ce contexte que le joueur est introduit, il se retrouve face à une interface qui reproduit le fil de discussion d’une application de SMS/MMS. Ce choix permet d’ancrer les joueurs dans un environnement dont ils détiennent déjà des codes et d’augmenter l’immersion. Cependant, il est important de souligner que cette messagerie diffère des applications que nous utilisons quasiment tous les jours. Les joueurs ne peuvent pas écrire eux même le contenu des SMS. Pour communiquer avec Nour, le joueur devra choisir entre plusieurs réponses déjà écrites.

Cette décision technique provoque une rupture avec la réalité de nos fils de discussion. Cela permet aussi d’écrire véritablement les « dialogues » du jeu pas juste de donner des instructions liées au gameplay comme dans un Monkey Island[fig

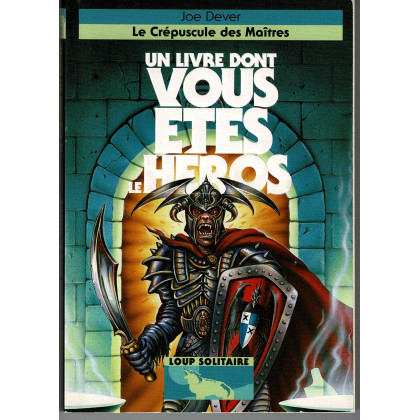

Le choix des réponses prédéfinies permettent de créer la structure du jeu. Suivant les réponses que nous choisissons nous n’avons pas les mêmes « chemins », ce qui nous oriente vers une fin plutôt qu’une autre. Nous retrouvons une mécanique très similaire dans les livres Le maître du destin ou encore Quête du Graal Couverture du Crépuscule des maîtres écrit par Joe Dever en 1990.. Ces livres appartiennent à la collection Un livre dont vous êtes le héros, livres-jeux créée en 1984 éditée à l’origine au sein de la collection Folio Junior chez Gallimard jusqu’en 2005, puis comme une collection en propre chez Gallimard jeunesse.

Couverture du Crépuscule des maîtres écrit par Joe Dever en 1990.. Ces livres appartiennent à la collection Un livre dont vous êtes le héros, livres-jeux créée en 1984 éditée à l’origine au sein de la collection Folio Junior chez Gallimard jusqu’en 2005, puis comme une collection en propre chez Gallimard jeunesse.

De plus, certains choix dans l’interface et plus généralement dans la direction artistique de ce jeu provoque un contraste avec l’immersion. Nous pouvons souligner les moments où nous pouvons partager des « photos ». Cette option de gameplay permet de simuler la réalité mais ces photos sont des illustrations. Le traitement graphique nous fait prendre conscience que ce sont des dessins. Les décors en second plan sont souvent peu détaillés et relèvent presque de l’aplat mettant en valeur les personnages qui eux sont plus développés. Cela peut paraître contre intuitif d’un point de vu de l’immersion. Se positionnant à l’opposé des jeux en « FMV » (full motion videos) Morph Girl, réalisé par Autumn Knight en 2017, https://

Morph Girl, réalisé par Autumn Knight en 2017, https://

Pourtant, les illustrations ne sont pas un frein à l’attachement que le joueur peut développer envers les personnages et ce choix graphique n’enlève pas les peines ou les joies que le scénario peut nous apporter. De plus, ces illustrations permettent de mettre un visage sur les prénoms des personnages, aidant les joueurs à s’attacher à eux.

Dans le monde du jeu vidéo, il existe plusieurs moyens de permettre au joueur de se « plonger » dans le jeu. Par exemple, certains jeux font le choix de laisser le joueur décider de l’apparence physique du personnage qu’il va incarner comme dans Skyrim[fig

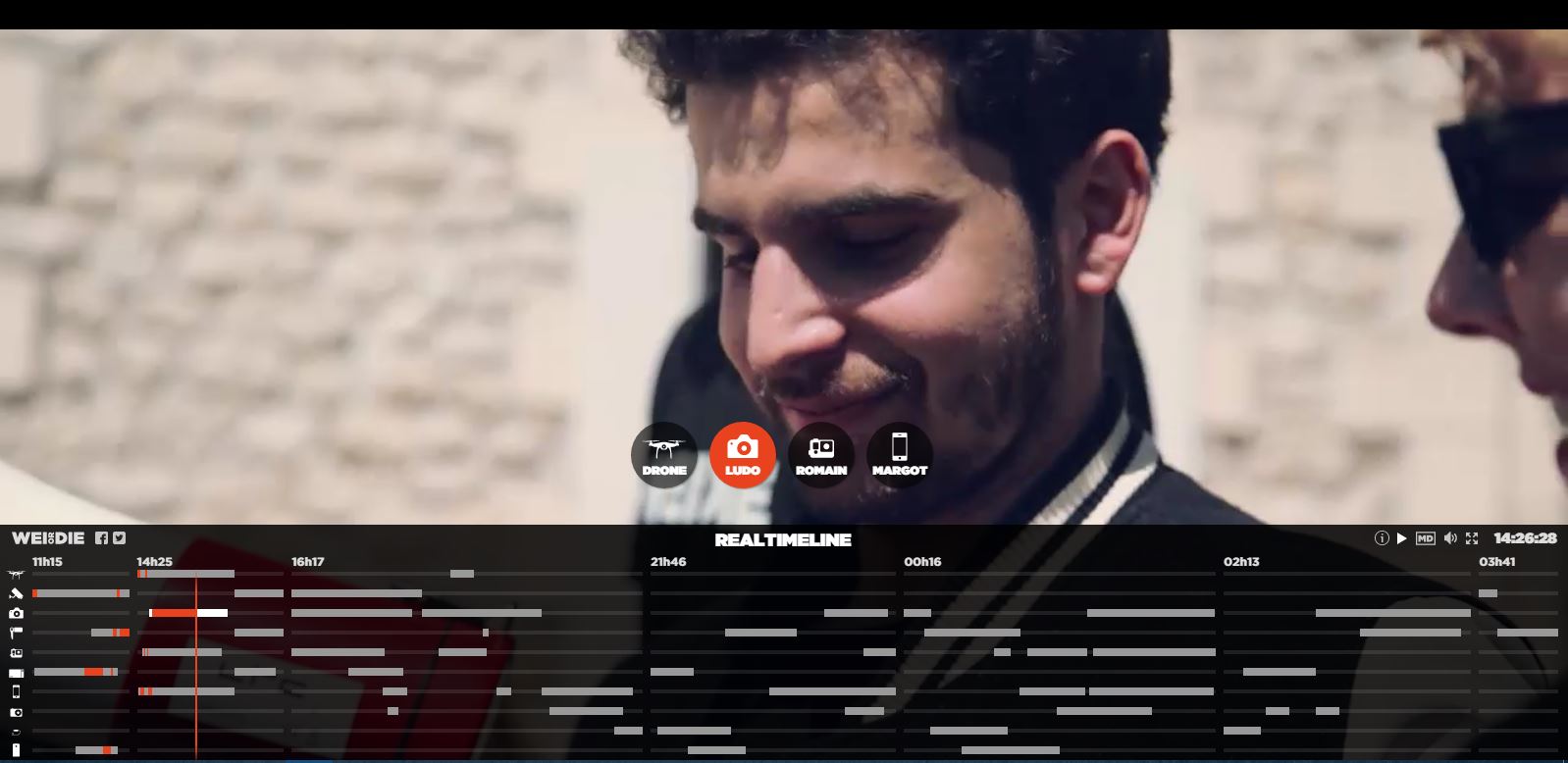

Il est intéressant de noter que le jeu prend le parti-pris de briser une règle implicite du monde du jeu vidéo : Le joueur n’a pas à aller vers le jeu, mais c’est au jeu d’aller vers le joueur. Généralement, les jeux cherchent à captiver, immerger le joueur dans leurs récits pour cela ils développent alors un environnement via l’interface le gameplay, etc. Leur objectif est donc de stimuler le joueur pour qu’il reste le plus longtemps dans le jeu. Ici, lorsque vous jouez à Enterre moi mon amour vous pouvez décider parmi certaines options de gérer la fréquence à laquelle Nour va nous envoyer des SMS.

Cette option va plonger le jeu dans une dimension encore plus immersive. L’idée de jouer par session permet de simuler une vraie conversation et de rejouer des émotions comme l’attente, l’impatience, l’inquiétude, l’espoir. Superposer la temporalité du jeu et celle du joueur est un des outils que les créateurs peuvent utiliser pour construire leurs histoires de manière non-linéaire, mais cela permet, aussi, comme nous l’avons dit précédemment de renforcer le réalisme accentuant encore une fois cette zone trouble entre fiction et réalité.

L’expérience d’échange que permet le jeu avec l’option sur le temps entre les différentes sessions de dialogue, couplé aux notifications de message non lu pour faire revenir le joueur sur l’application, contribuent à simuler la réalité. Cependant, dans Enterre moi mon amour imposer des réponses aux joueurs, en plus de briser le réalisme et l’immersion, peut engendrer de la frustration ou de la déception, mais c’est un choix assumé par l’équipe de rédaction. Pour eux, il était important de confronter le joueur à des réactions réelles, plus impulsives qu’objectives prises par des personnes dans des situations extrêmes.

L’immersion peut quelque fois brouiller la frontière entre jeu et réalité. Nous constatons que l’objectif de proposer une immersion convaincante peut dans certains cas être placé en second plan pour ajuster le propos ce qui nous montre que le jeu navigue entre le fictif et la réalité, comme peu le faire The Bear 71. Enterre moi mon amour propose une immersion dans une expérience de vie qui à priori est loin de ce que le joueur pourrait vivre. Mais cette immersion est souvent rompue pour garder un aspect ludique et non angoissant. Car les situations sont particulièrement anxiogènes.

La production d’œuvres non linéaire engage les créateurs à utiliser des méthodes, des outils eux même non linéaire. Nous constatons par la diversité des approches couplées aux différents médiums que l’écriture de ces récits forment un corpus dense et hétéroclite. Pourtant ces différences n’empêchent en rien l’immersion du joueur, spectateur, lecteur dans ces œuvres.

Choisir de parler de non-linéarité via les productions numériques permet de faire un choix dans cette grande famille des œuvres non-linéaires. Au travers de ces deux productions, nous remarquons que le numérique favorise le mélange de support, provoquant des questions d’interfaces qui sont abordées de manière différente. Dans le cas de The Bear 71 l’enjeu de l’exploration des différents formats, demande à l’internaute un engagement démultipliant le nombre de cliques et les fenêtres d’affichages. Cette multiplicité de média offre au webdocumentaire autant de possibilité d’apporter de l’information. De plus dans ce webdocumentaire, l’internaute dispose de toutes les informations dès le début. Ce qui place ce dernier dans une position active d’exploration. Dans le cas d’Enterre-moi mon amour, l’enjeu est l’immersion du joueur. La multiplicité des mediums est là pour augmenter l’immersion ou au contraire pour rappeler au joueur qu’il est dans un jeu (tout en faisant attention de ne pas trop le sortir de son immersion). Le jeu à quand même pour objectif d’informer sur un phénomène concret en proposant une posture active du joueur. Le joueur est placé dans une dimension de l’ordre du sensible, de l’émotion. Cependant, il n’est pas dans une exploration totale et la quantité d’information lui ait donné au fur et à mesure suivant les choix qu’il fait.

Faire une comparaison stricte entre les deux productions analysées n’amènerait pas des conclusions intéressantes. Et cela s’explique par le fait que leurs contextes, que ce soit leurs années de réalisations, les thèmes abordés ou bien les différentes contraintes auxquelles ces deux productions ont fait face, sont différentes. Cependant, la manière dont ces productions sont construites, nous montre comment véhiculer du sens avec des outils de la non-linéarité. En tant que designer, remarquer la structure globale de l’objet nous donne des indices sur son fonctionnement. Un aspect notable, est d’identifier dans quel genre de flux nous nous trouvons. Est-ce un flux continu d’information ? L’utilisateur, se laisse-t-il guider au grès des informations qu’il reçoit ? Ou au contraire, toutes les informations lui sont données et c’est à lui d’explorer. Si nous devions faire une métaphore « The Bear 71 » ressemblerait à un parc. Nous pourrions l’explorer à notre guise, les audios qui forment le fil rouge seraient l’équivalent des sentiers. Le parc reste tout de même limité dans un espace mais nous pouvons tout à fait prendre des chemins de traverse. Là où « Enterre-moi mon amour » ressemblerait plus à un train où nous aurions la possibilité une fois sur les rails de changer les aiguillages ne sachant pas en avance quelle gare sera notre terminus. Néanmoins il existe un itinéraire globale déjà planifié. Les nombreuses fins disponibles sont autant de gares terminus possible.

Entre une posture active ou passive, d’autres facteurs sont sollicités notamment l’environnement physique. L’utilisateur, utilise-t-il un ordinateur fixe, un ordinateur portable, un téléphone, une tablette ? Se trouve-t-il chez lui, dans une pièce dédiée tel un bureau, sa chambre ? Où est-il en extérieur dans un espace public comme le métro par exemple ? Tous ces facteurs vont bien évidemment jouer sur la façon dont il va recevoir les informations.

Donc nous pouvons dire que les médiums conditionnent l’approche que nous avons d’une information. Nous pouvons le remarquer par la multiplicité des interfaces que nous avons vu. Mais si nous voulons nuancer un peu ce propos, comme l’explique Yves Citton dans son ouvrage L’Écologie de l’attention, « […] précision nécessaire : les médias n’ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Leur pouvoir leur vient de l’attention humaine qui s’investit en eux. » Nous investissons donc notre attention dans les différentes productions qui sont, elles même, le fruit de l’adaptation de nos usages. Par exemple, l’augmentation du nombre de personnes possédant un téléphone impact forcément les productions. En tant que designer, il faut penser aux usages et donc adapter ou créer des propositions dans cette optique. Concrètement, de plus en plus de production web deviennent responsives. Ce qui permet une lecture des différents contenu sous un format adapté au téléphone portable. Cette adaptation demande aux designers de penser leurs créations ou d’adapter l’existant à un nouveau support.

Le designer peut alors proposer des méthodes, des techniques, plusieurs niveau de lecture grâce à des constructions de récits fragmentés. Il répondrait à la fois à une demande de format court mais aussi à une création de « lore », d’un canon qui sont des notions attachées aux transmédias. Dans cette optique, il peut laisser de la place aux spectateurs afin qu’ils investissent l’œuvre. Roland Barthe en parle dans son essai La mort de l’auteur expliquant qu’il existe autant d’auteur d’un texte que de lecteur de ce même texte. « Un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation; mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit, jusqu’à présent, c’est le lecteur : le lecteur est l’espace même ou s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture […] ». Impliquer le lecteur permet de penser l’œuvre autrement, d’y apporter des points de vues différents construisant ainsi l’univers dans lequel l’œuvre s’inscrit.

En effet, laisser le lecteur, le spectateur, la personne qui visionne l’œuvre l’investir renvoie à la construction de base de fan. Ce phénomène se nomme le « fandom ». Le fandom est la sous-culture propre à un ensemble de fans dans le sens admirateur, c’est-à-dire tout ce qui touche au domaine de prédilection d’un groupe de personnes et qui est organisé ou créé par ces mêmes personnes.

Ces déclinaisons peuvent être à moindre coût dans le cas ou les fans se réunissent pour soutenir et/ou produire. Les avantages pour les entreprises qui arrivent à avoir ces fandom sont colossaux. C’est pourquoi de plus en plus de projet se tournent cyniquement vers la création de grands ensembles assez malléables pour s’adapter aux différents supports dans l’optique de toucher un maximum de monde et de constituer des groupes de fan. À l’image du site fandom

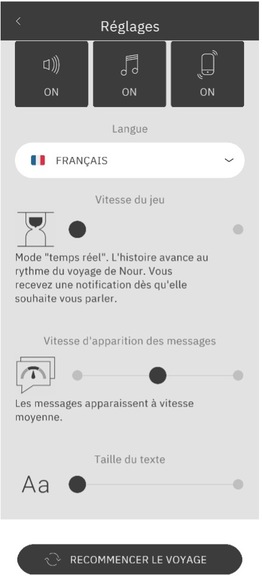

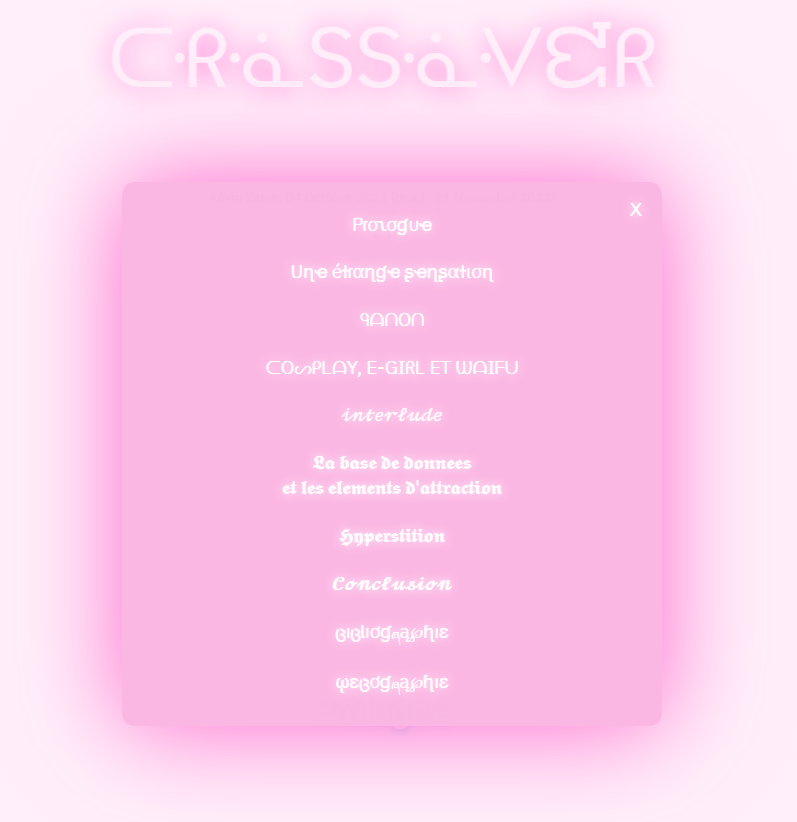

Outre cet aspect, nous pouvons nous questionner sur comment ces canons évoluent et s’influencent sous l’aspect économique et politique. Cette idée se retrouve dans l’essai ᑢᖇᓍSSᓍᐺᘿᖇ Capture d’écran du site de Kévin Zanin, https://

Capture d’écran du site de Kévin Zanin, https://

Puisque l’évolution des usages et habitudes sont en partit dû à des évolutions techniques avec l’arrivée de nouveaux mediums. Est-ce que le designer est condamné à développer l’œuvre la plus efficace selon les médiums ? L’adaptation des supports comme mot d’ordre afin d’exploiter au maximum les différents avantages ou d’esquiver les inconvénients. Cette course à l’adaptation entraine des attentes concernant les designers dans ces projets : UI/UX, level design, caractères design, ect. Toujours dans une optique de fluidité et d’efficacité. Cependant, cet avis n’est pas partagé de tous. Ces attentes peuvent être vues autrement. Le designer peut alors adopter une posture critique en cherchant les zones de frictions, les bugs, les limites. Interrogeant sur les choix du « par défaut ». Comme nous l’avons vu précédemment Marcello Vitali Rosati avec son l’éloge du bug nous met en garde sur le conditionnement implicite que nous acceptons en utilisant notre téléphone sous prétexte que tels ou tels marques « fonctionnent mieux ». « Il semblerait que les technologies doivent fonctionner. Comme le dit la pub pour l’iPhone 14 “ça marche, c’est tout” (it simply works) : de ce seul fait, nous accordons à nos dispositifs électronique une confiance presque aveugle ».

C’est en gardant à l’esprit ces conditionnements que le designer peut proposer d’imaginer et d’expérimenter vers des futures productions non-linéaires. En apportant des outils comme la fragmentation, des temporalités éclatées ou des perspectives multiples. Dans le but de développer une posture active favorisant la mémorisation et la curiosité.

De plus, il pourra interroger les environnements dans lesquels les productions seront véhiculées et proposer des arrangements pour améliorer l’accessibilité, la compréhension et dans le cas du web proposer une pérennité du contenu.

Précisions et exemples de méthode non linéaire :

Diversité des supports qu’utilise Ankama pour développer son univers :

Production de fans pour les fans :

Précisions sur les exemples cités dans le mémoire :

Citton, Yves. « Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) ». Dans l’écologie de l’attention. Paris : Le Seuil, La couleur des idées, 2014. Pages 11 à 27.

Barthes, Roland. « La mort de l’auteur ». Dans Image Musique Text. New-York : Farrar Strauss & Giroux, 1977. Pages 142 à 149.

Danielewski, Mark Z. La maison des feuilles. New York : Pantheons Books, 2000.

Genette, Gérard. du Chapitre 1 au 3. Dans : Palimpsest : La littérature au second degré. Paris : Seuil, 1982. Pages 7 à 17.

Hall, Steven. Et dormir dans l’oubli comme un requin dans l’onde. Paris : Robert Laffont, Pavillons, 2009.

Hayles, N. Katherine. « Données transcendantes et récit transmédia ». Dans Lire et penser en milieux numériques. Grenoble : UGA Éditions, Savoirs littéraires et imaginaires scientifiques, 2016. Pages 317 à 347.

Lévy, Pierre. « La lecture artificielle ». Dans Azimuts, nº 36, Une anthologie. A reader, 2011, ÉSADSE/Cité du Design, p. 173–178.

Lovito Guiseppe. « La fiction narrative comme une « nouvelle frontière » de la recherche théorique selon Umberto Eco »

Queneau, Raymond. Chiendent. Paris : Gallimard, Blanche, 1933.

Queneau, Raymond. Pierrot mon ami. Paris : Gallimard, 1942.

Queneau, Raymond. « Technique du Roman ». Dans : Bâtons, chiffres et lettres. Paris : Gallimard, 1965. Pages 27 à 33.

Queneau, Raymond. Le vol d’Icare. Paris : Gallimard, 1968.

Suchet, Myriam. L’horizon est ici. Rennes : Editions du commun, 2019.

Tononi, Daniela. Chapitre 1 « Rythme et non-linéarité du roman ». Dans : GénétiQueneau. Grenoble : OpenEdition Books, 21 janvier 2020. Pages 15 à 42. Consulté en ligne le 18/11/2024

Vitali-Rosati, Marcello. « L’éloge du bug ». Paris : Zone critique, 2024.

AATOAA et L’Office National du Film du Canada (ONF). jusqu’ici. 2014. Consulté le 16/10/2024. jusqu’ici. https://

Arte

ARTE, Upian et David Dufresne. Hors-jeu. 2016. Indisponible consulté via le site d’Upian le 19/10/2024. https://

BnF (Bibliothèque nationale de France). Webdocumentaire. Dernière mise à jour: 29 janvier, 2019. Consulté le 10/10/2024. https://

Bouisson, Simon. Wei or Die. 2015. Consulté le 20/11/2024. http://

CRCÉN(Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques). Single source publishing Avec Antoine Fauchié. Skhole. Consulté le 08/12/2024. https://

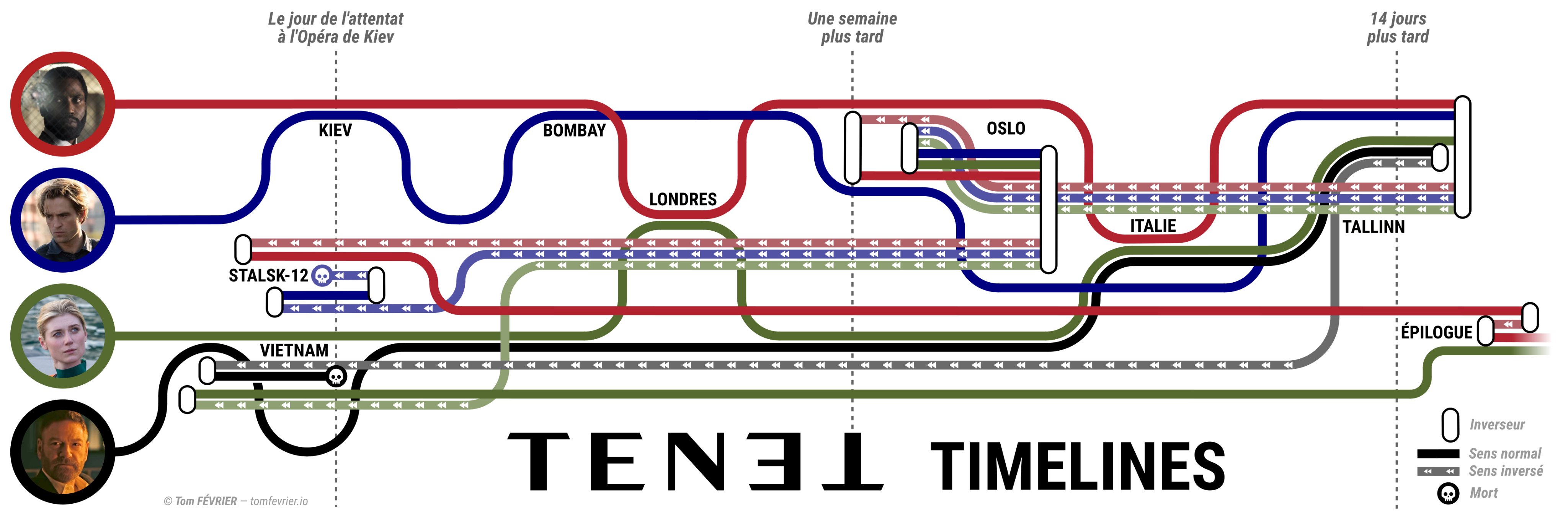

Fandom https://

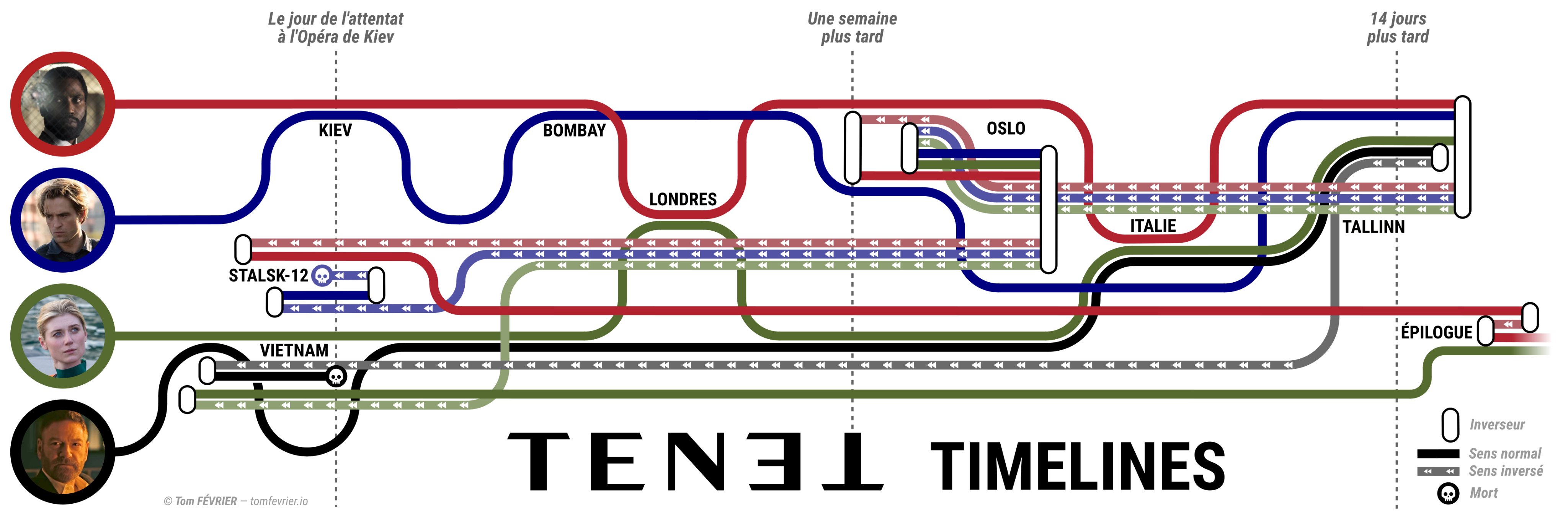

Février, Tom. Tenet. article écrit pour le journal Les Echos Consulté le 01/10/2025. https://

Fondation Cartier et Upian. Le grand orchestre des animaux. 2016. Consulté le 15/10/2024. https://

Fondation Cartier et Upian. Sally Gabori. 2022. Consulté le 15/10/2024. https://

Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). L’usage des technologies de l’information et de la communication par les ménages entre 2009 et 2022. Paru le : 23/05/2023. Page consultée le 19/12/2024. https://

Klein, Alexandre. Le webdocumentaire : un outil numérique innovant au service de l’enseignement, de la recherche et de la valorisation, Humanités numériques[En ligne], 2 | 2020, mis en ligne le 01 juin 2020, consulté le 18/12/2024. http://

Le Monde avec AFP. Chute historique des ventes mondiales de PC. Publié le 10/04/2013 avec la dernière mise à jour : 11/04/2013. Consulté le 18/12/2024. https://

Marcello Vitali-Rosati, Université de Montréal, Littérature papier et littérature numérique, une opposition ?, Fabula / Les colloques, Internet est un cheval de Troie (dir. Gilles Bonnet), page consultée le 20/10/2024. http://

The Pixel Hunt et Florent Maurin. ReConstruire haiti. 2014. Consulté le 16/10/2024. http://

L’ONF (Office National du Film du Canada). 2012 dernière mise à jour : 2016. Consulté le 11/10/2024. The bear 71. https://

Université de Lorraine, CREM. Eric Pedon. Consulté le 09/10/2024. https://

Wikipédia. Adobe Flash. Dernière mise à jour : 15 décembre 2024. Consulté le 07/12/2024. https://

Wikipédia. Far Eastern Economic Review. Dernière mise à jour : 9 août 2023. Consulté le 18/12/2024. https://

Wikipédia. Henry Jenkis. Dernière mise à jour : 23 février 2023. Consulté le 06/01/2025. https://

Wikipédia. Web-documentaire. Dernière mise à jour : 14 avril 2024. Consulté le 09/10/2024. https://

Wikipédia. Zetlekastten. Dernière mise à jour : 12 novembre 2024. Consulté le 10/12/2024. https://

Zanin, Kevin. Crossover. 04 Octobre 2021 / m.a.j : 21 Novembre 2022. Page consultée le 08/10/2024 http://

AATOAA et l’ONF (Office National du Film du Canada). Motto

Corbinais, Pierre et Maurin, Florent avec ARTE. Enterre-moi mon Amour. 2017. Consulté le 07/01/2024. https://

L’ONF (Office national du Film du Canada). Fleurones. 2023. Consulté le 07/01/2025. Disponible sur https://

Merci à Julien Bidoret pour les nombreuses discussions autour de ce texte, merci à mon tuteur de mémoire Corentin Brulé pour toutes les relectures, les discussions et les débats.

Alexandre Klein, « Le webdocumentaire : un outil numérique innovant au service de l’enseignement, de la recherche et de la valorisation ». ↩︎

Pour visioner le webdocumentaire :

https://