Voici quelques images supplémentaires des références abordées précédemment.

DNSEP Design

DNSEP Design

Dans ce mémoire, j’interroge la manière dont les dispositifs numériques redéfinissent la scénographie et l’expérience du spectateur. Entre décor et immersion, il tente d’explorer la frontière entre le sensible et le spectaculaire. En croisant les pratiques de l’exposition, du théâtre et de la danse, je cherche à comprendre comment le corps devient partie prenante de la mise en scène. Je propose en somme une réflexion sur la scénographie comme espace vivant et en ce sens questionne la relation entre technique et perception.

Les technologies immersives et les nouveaux médias transforment profondément notre manière de percevoir l’art et l’espace. La scénographie numérique occupe désormais une place centrale dans le paysage culturel contemporain, s’imposant comme un champ hybride où se rencontrent esthétique, technologie et expérience sensorielle. Ces pratiques se manifestent à travers des expériences grand public, telles que la Fête des Lumières de Lyon, où la lumière devient à la fois matière et narration, ou encore à travers des formes plus expérimentales et artistiques, comme les œuvres de Refik Anadol, qui transforment les données en paysages immersifs, ou celles de Tobias Gremmler, dont les chorégraphies numériques repoussent les frontières entre le corps et le virtuel. Ces approches redéfinissent le dialogue entre le spectateur, l’espace et l’œuvre, en explorant les modes d’expression de l’interaction.

Les dispositifs dont on parlera ici sont des espaces scénographiés par et dans la matière numérique. Ils sont pensés pour faciliter le jeu avec la place et la fonction du spectateur ainsi que diverses interactions. Dans ce mémoire, l’idée est d’interroger les conditions dans lesquelles la scénographie numérique peut dépasser sa dimension purement visuelle pour proposer des expériences qui engagent une réflexion critique.

Dans une scénographie numérique, la perception du spectateur devient le centre névralgique de l’expérience. Mais cette centralité est-elle réelle ou illusoire ? Dans des installations visuellement captivantes, comme celles présentées aux Carrières de Lumières ou par le collectif TeamLab, le spectateur se trouve souvent réduit au rôle de récepteur passif, subjugué par la monumentalité des projections.

Ces dispositifs, bien qu’impressionnants, révèlent les limites d’une immersion purement visuelle : ils placent le spectateur au cœur de l’image, sans toujours lui offrir une place active au sein du dispositif. Cette tension entre contemplation et participation sera au centre de la première partie de ce mémoire.

À l’inverse, des pratiques plus intimistes et expérimentales, telles que les chorégraphies augmentées de Merce Cunningham ou les explorations théâtrales de Jerzy Grotowski, cherchent à replacer le spectateur au cœur de l’expérience, en l’invitant à interagir de manière active, avec l’espace scénographique.

Ces approches plus performatives proposent un autre rapport à la scénographie, elle devient un espace habité et parfois partagé, où la technologie devient un prolongement du corps plutôt qu’un simple décor. Elles ouvrent la réflexion vers une scénographie augmentée, où la relation entre corps, espace et perception se renouvelle.

Enfin, ce mémoire s’intéressera aux spécificités des contextes étudiés : l’espace public, où les foules oscillent entre passivité et émerveillement face à des dispositifs immersifs de grande ampleur; la danse, où le numérique dialogue avec la physicalité des corps et l’organicité du mouvement ; et le théâtre, où les projections numériques questionnent la mise en scène et les formes d’interaction entre spectateurs et œuvres. Ces différents exemples serviront à interroger les opportunités et les défis qu’offre la scénographie augmentée par les nouveaux médias.

Depuis quelques années, les expositions immersives connaissent un grand engouement. Des installations comme les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, les spectacles lumineux de la Fête des Lumières de Lyon ou encore les œuvres interactives de TeamLab attirent un public toujours plus large, grâce à des dispositifs qui enveloppent le spectateur dans un univers visuel et sonore spectaculaire. Ces expériences proposent des immersions totales dans des mondes numériques où les murs deviennent des toiles mouvantes et les espaces, des environnements sensoriels. Cependant, au-delà de leur impact esthétique indéniable, ces expositions misent avant tout sur la fascination visuelle, souvent au détriment d’une véritable profondeur artistique. L’expérience, bien que spectaculaire, tend parfois à réduire l’œuvre à un décor, limitant son propos à une esthétique de la séduction.

Les Carrières de Lumières illustrent bien cette tendance à l’immersion spectaculaire. Proposant des projections monumentales d’œuvres classiques, comme celles de Van Gogh ou Cézanne, souvent accompagnées de musiques, elles plongent le spectateur dans une atmosphère qui éblouit par son intensité visuelle et sonore. Plutôt que d’accuser le spectateur de passivité, c’est le dispositif lui même qui interroge; Il enferme l’expérience dans une dimension purement visuelle. Voir est la finalité, là où d’autres œuvres cherchent à transformer cette contemplation en engagement. Cette passivité suscite des interrogations sur le rôle véritable de ces expositions : sont-elles des vecteurs d’éducation artistique ou de simples spectacles visuels destinés à émerveiller les foules ?

Proches quoique plus interactives, les installations de teamlab stimulent et s’inscrivent souvent dans une logique ludique qui exploite la technologie pour stimuler des réactions immédiates et instinctives. Le public est invité à toucher, explorer et parfois influencer les projections. Ce type d’expérience semble s’inscrire dans une recherche d’effets immédiats, sans autre volonté que de séduire, fasciner, illusionner.

Par exemple, les installations lumineuses de la fête des lumières à Lyon transforment la ville en un théâtre visuel géant. Le contexte urbain ou les problématiques sociales et culturelles qu’elles investissent ne sont pas vraiment interrogés. Le public, subjugué par les jeux de lumière et les couleurs, traverse ces espaces en se laissant porter. La Fête des Lumières s’apparente à une promenade, presque consumériste, où le déplacement est dicté par une volonté frénétique de « voir » et de tout voir. Les spectateurs circulent d’une installation à une autre à un rythme rapide, motivé par leurs goûts, leurs attentes ou parfois la foule elle-même impose son propre tempo. Chaque scène est appréhendée comme un fragment d’un spectacle global, et s’inscrit dans une dynamique de zapping visuel. Cette temporalité fragmentée, caractéristique de nombreux événements immersifs, contraste avec celle d’une visite de musée. Le mouvement constant et l’envie d’enchaîner les découvertes limitent la possibilité de s’attarder, de questionner ou de dialoguer avec l’œuvre. Dans les musées et galeries d’art la temporalité est différente. Le spectateur y est invité à ralentir, à entrer dans un tête-à-tête avec l’œuvre, à décomposer son expérience en couches successives de regard, de pensée et de ressenti. En effet, si on compare, l’expérience du spectateur dans un musée, elle nécessite un déplacement lent, réfléchi et presque silencieux. Dans ce cadre, chaque œuvre bénéficie d’un espace de respiration, invitant le spectateur à se poser, à observer attentivement, à interroger ce qu’il voit, et à laisser émerger des émotions ou des réflexions personnelles.

La fête des lumières fragmente bien la perception ; ses installations ne laissent pas au spectateur le temps ou l’espace mental nécessaires pour un retour introspectif. Cet espace de contemplation, une véritable immersion mentale et émotionnelle, est souvent absent des dispositifs immersifs de grande ampleur. Ces derniers privilégient une immersion physique et sensorielle, où le spectateur devient partie intégrante d’un spectacle collectif. Ces dispositifs multiplient les effets, mais laissent parfois en suspens la question essentielle, que reste-t-il après l’éblouissement ? Comment dépasser la seule dimension spectaculaire pour retrouver une expérience signifiante?

Refik Anadol1, artiste et novateur, incarne une autre vision de l’immersion numérique. Il explore les intersections entre mémoire, technologie et créativité. Avec une équipe pluridisciplinaire, il crée des installations où la frontière entre science, art et technologie s’efface. Machine Hallucination, l’une de ses créations emblématiques, illustre cette démarche. Présentée comme une sculpture de données en mouvement, l’œuvre s’appuie sur plus de deux cents millions d’images liées à la nature, collectées dans des bases de données publiques. Ces images sont traitées par un logiciel d’intelligence artificielle conçu en collaboration avec l’équipe de recherche quantique de Google AI. Ce processus complexe utilise les lois de la physique quantique pour générer un « bruit quantique », une fluctuation calculée qui devient à la fois la matière première et l’outil d’expression artistique. Ce système, capable de spéculer sur des apparences alternatives de la nature, produit une visualisation radicale d’un monde naturel réimaginé par la machine. L’installation est une immense toile numérique affichant un flux continu d’images métamorphosées, projetant des formes abstraites et changeantes qui évoquent à la fois la grandeur de la nature et sa transformation par les technologies modernes. Le public est immergé dans un espace multisensoriel, où la composante sonore, également générée par des données quantiques, rend l’expérience encore plus immersive et complète. Refik Anadol ne cherche pas simplement à émerveiller mais aussi à s’interroger sur notre rapport à l’environnement, à la mémoire en réactivant des archives visuelles oubliées et leur offrent une seconde vie numérique. Il interroge aussi notre perception en perturbant nos repères par la transformation constante des images et la matérialité même de l’image, devenue fluide, mouvante, algorithmique.

Le spectateur est aussi incité à s’interroger sur le rôle des machines dans la création. La technologie n’est pas simplement un outil au service de l’esthétique, mais une véritable composante conceptuelle et narrative de l’œuvre. Les algorithmes d’intelligences artificielles qu’Anadol utilise pour analyser et reconfigurer des bases de données visuelles (comme des archives de photographies, des données environnementales ou des images satellites) introduisent une dimension réflexive dans l’expérience artistique. Le spectateur, qui se retrouve dans un flot d’images dynamiques et hypnotiques, est ainsi invité à aller au-delà de la simple contemplation. Ces œuvres l’amènent à réfléchir à la manière dont les images sont générées : d’où proviennent-elles ? Quels processus permet de les façonner ? Quel est leur lien avec le réel ? En intégrant ces questionnements au cœur de l’expérience artistique, Anadol pousse le spectateur à interroger la nature même de ce qu’il perçoit. De plus, l’approche d’Anadol engage une réflexion plus large sur le rôle de la technologie dans la transformation de notre perception. Ses œuvres nous confrontent à un univers où les données deviennent une matière malléable, capable d’inventer des paysages visuels et émotionnels nouveaux. Ses œuvres révèlent que, loin d’être un simple support, le numérique peut être un vecteur d’innovation artistique, capable de réinventer notre manière de voir, de penser et d’interagir avec le monde qui nous entoure.

Pour comprendre la portée de son travail, il est intéressant de replacer ces œuvres dans une continuité historique. Dès les années 1950, des artistes comme Jordan Belson expérimentaient déjà des dispositifs immersifs, utilisant la lumière et la projection pour transformer la perception de l’espace. Ces premières « machines visuelles » cherchaient, elles aussi, à produire des états perceptifs nouveaux, mais Anadol y ajoute une dimension algorithmique et spéculative. Là où Belson travaillait la lumière comme matière poétique, Anadol manipule les données comme matière vivante. Ses œuvres prolongent ainsi les questions de la mémoire, de l’environnement et de la perception : elles transforment nos archives en paysages mouvants, reconfigurent le visible et renouvellent notre rapport à l’immatériel.

Après avoir observé ces dispositifs centrés sur la fascination visuelle et la puissance des images, il s’agira, dans la partie suivante, de se tourner vers d’autres formes de scénographie où le corps, celui de l’artiste comme celui du spectateur, devient le véritable moteur de l’expérience. Ces créations ouvrent la réflexion sur la scénographie comme espace d’interaction vivante.

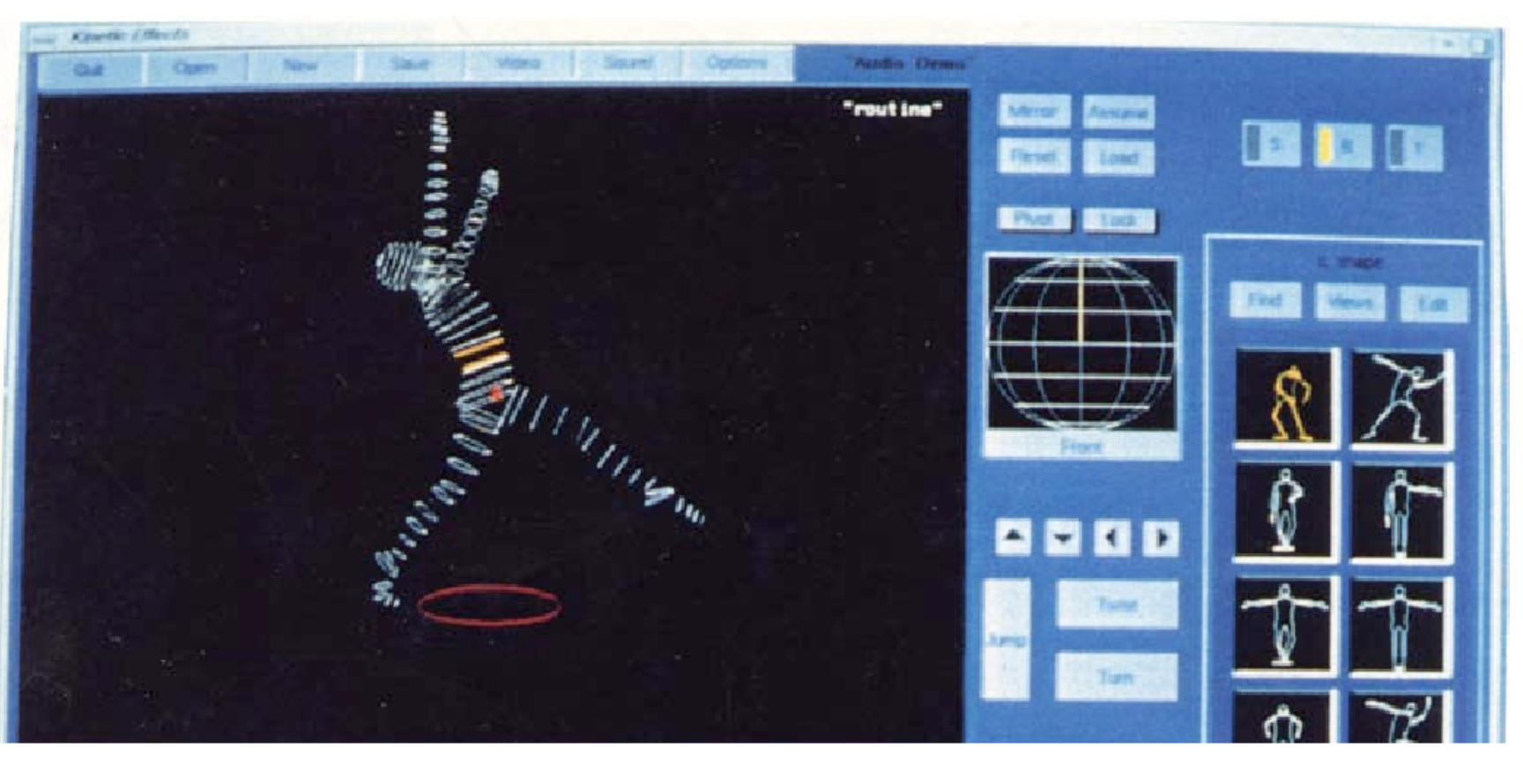

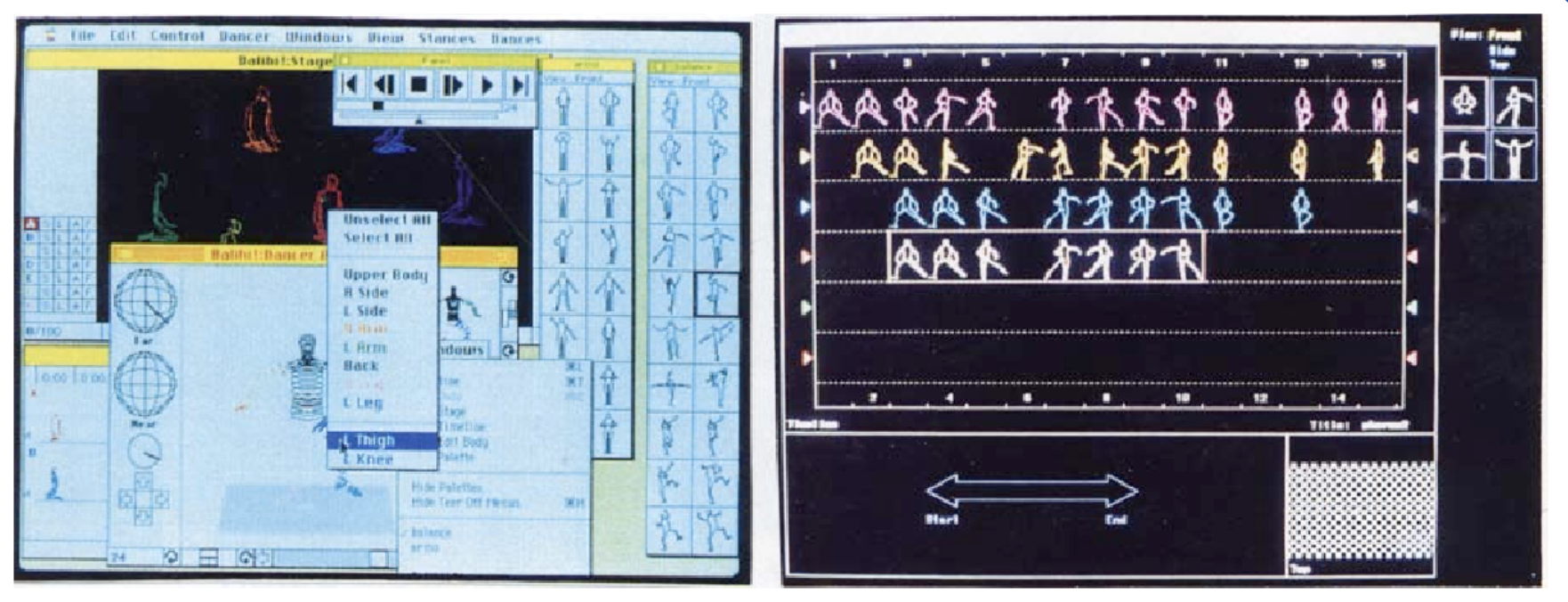

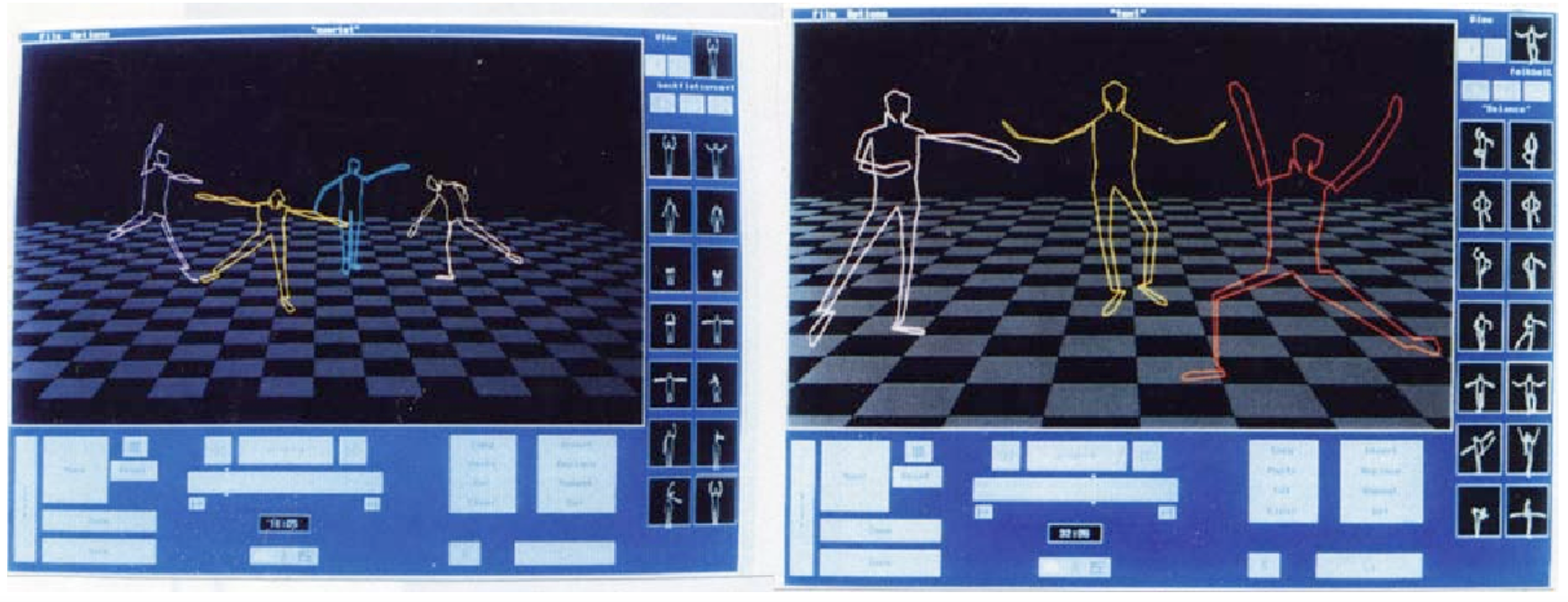

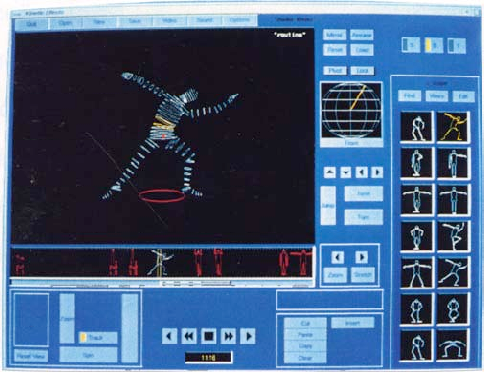

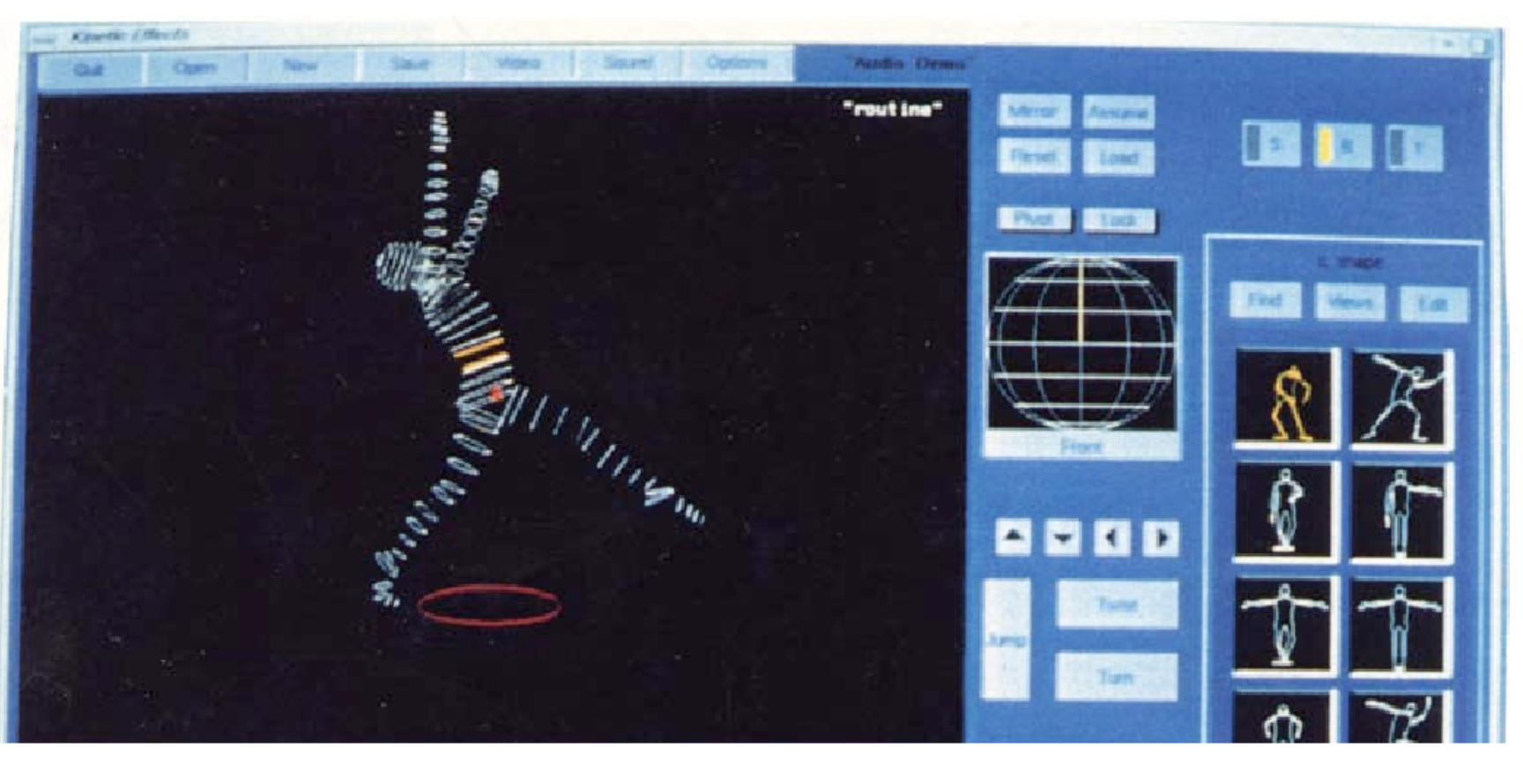

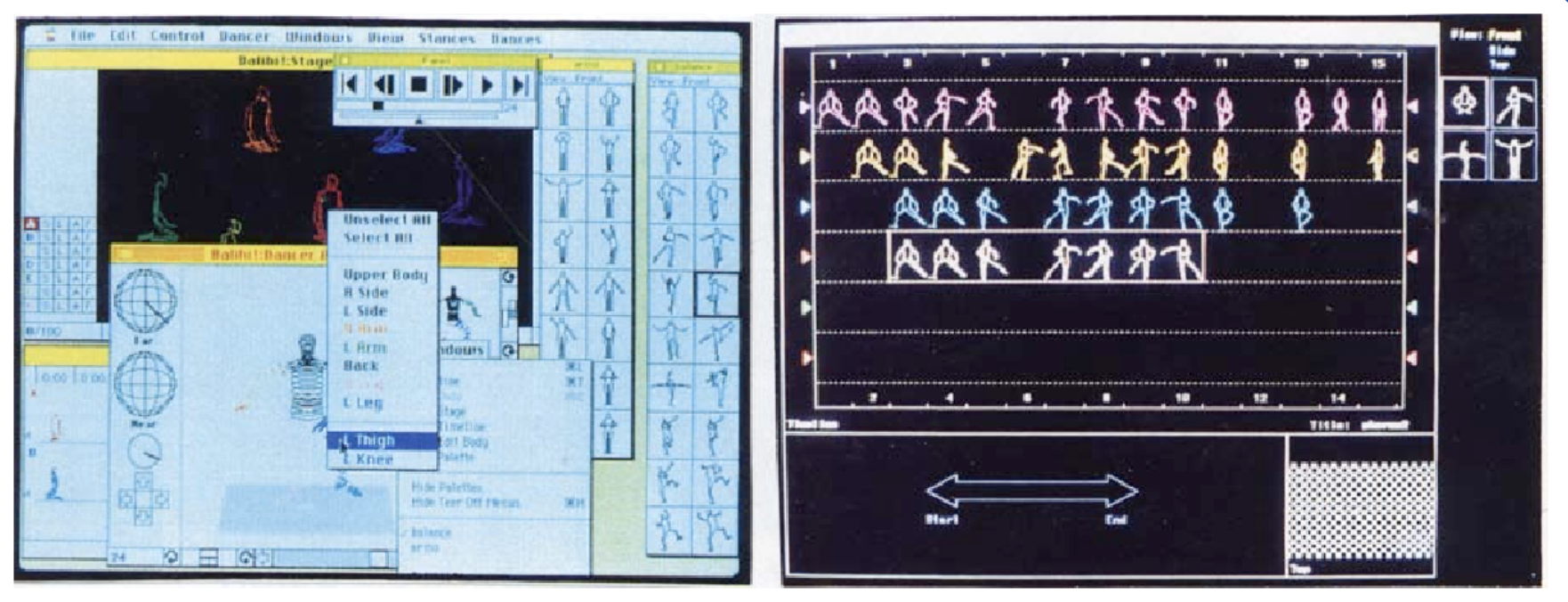

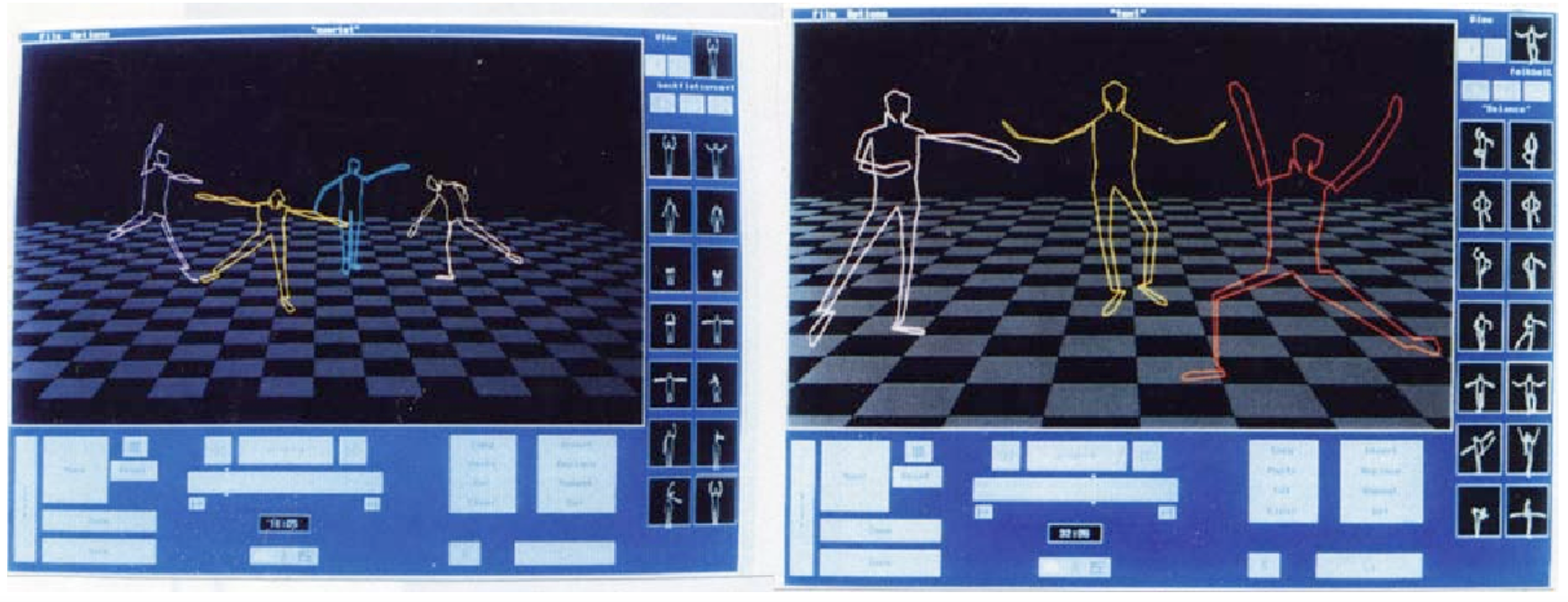

Comment les outils numériques redéfinissent-ils le rôle du corps dans la scénographie contemporaine ? L’une des figures pionnières de cette rencontre entre corps et technologie est Merce Cunningham, chorégraphe visionnaire du XXe siècle. Il a été l’un des premiers à intégrer les outils numériques dans le processus créatif de la danse. Dès les années 1990, il utilise LifeForms, un logiciel de chorégraphie qui lui permet de concevoir des mouvements dépassant les limites physiques du corps humain. Grâce à cet outil, Cunningham invente de nouvelles formes de déplacement et de relations spatiales, redéfinissant le rôle du danseur et sa place dans l’espace scénique. Cette approche ne consiste pas seulement à reproduire la chorégraphie humaine dans un environnement numérique, mais à imaginer des interactions inédites entre corps et espace. Les logiciels deviennent des partenaires créatifs, générant des idées que le chorégraphe peut adapter ou interpréter. Pour Cunningham, le numérique n’est pas un simple outil, mais une extension de la pensée chorégraphique, permettant de matérialiser l’invisible et d’explorer le potentiel latent du mouvement. En plaçant la technologie au service de la danse, Cunningham ouvre une nouvelle perspective sur la scénographie : le corps, libéré de certaines contraintes physiques, devient un élément malléable, capable de s’intégrer dans des espaces augmentés où le réel et le virtuel se confondent.

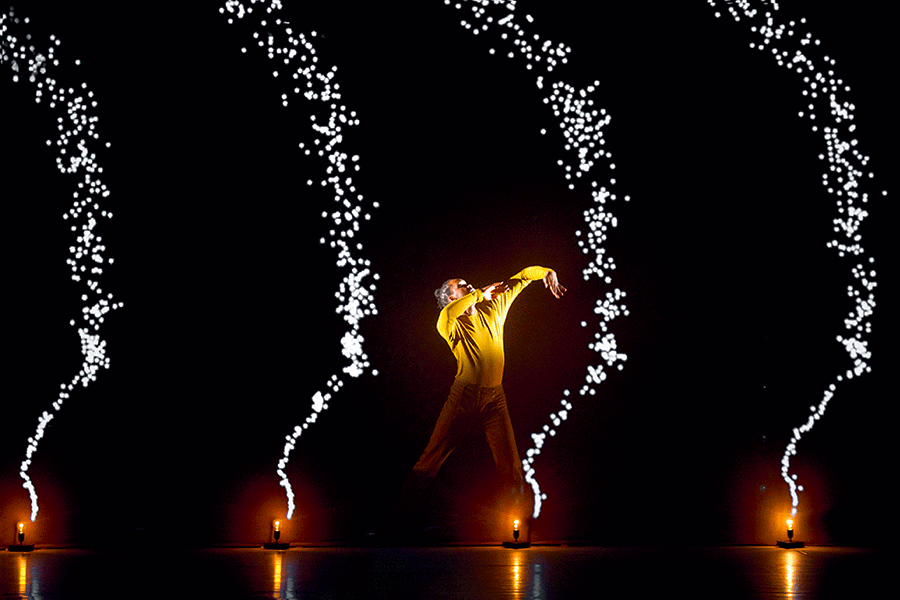

L’héritage de Cunningham trouve une résonance dans le travail de Tobias Gremmler, artiste et designer numérique. Gremmler utilise des technologies de capture de mouvement pour déformer, étirer ou fragmenter les corps, transformant ainsi les danseurs en entités hybrides à la croisée de l’humain et du virtuel. Dans ses œuvres, le corps devient une force plastique qui dialogue avec l’espace, non plus comme un élément fixe mais comme un flux en perpétuelles transformations. Ses projections numériques ne sont pas de simples décors, mais des prolongements des mouvements des danseurs, inscrivant les corps dans une chorégraphie élargie qui englobe l’entièreté de l’espace scénique. Il ne s’agit plus seulement de structurer des mouvements dans un espace donné, mais de créer un véritable dialogue, le corps humain génère la matière visuelle qui l’entoure, et la projection réagit en retour, modifiant sa gestuelle, sa vitesse, son intensité. Cet aller-retour constant entre geste et image, redéfinit la scène comme un organisme vivant, sensible aux moindres variations. L’espace devient ainsi une extension du corps, chaque mouvement produit une onde visuelle, sonore ou lumineuse.

Blanca Li, chorégraphe et danseuse espagnole, a également intégré les technologies dans ses créations, en associant la danse contemporaine à des installations visuelles et sonores. Son travail met en valeur l’interaction entre le corps et des environnements numériques, ouvrant de nouvelles possibilités pour la mise en scène de la danse. Dans ses spectacles elle explore la relation entre la danse et les projections lumineuses, où le corps des danseurs est à la fois soumis et acteur d’une transformation visuelle. Dans Didon et Énée, par exemple, la scène s’ouvre dans une semi-obscurité où les danseurs semblent sortir d’une brume lumineuse. Les corps apparaissent, disparaissent, se fondent dans des faisceaux mouvants qui se synchronisent avec la musique baroque. La lumière devient presque tactile, sculptant les silhouettes. À certains moments, les projections se détachent du décor pour venir épouser la peau des interprète. Cette fusion crée une impression de flottement, d’entre-deux, où la frontière entre le réel et le numérique s’affine. L’utilisation de la lumière et des projections comme extension du corps dans ses œuvres crée un dialogue dynamique, où les danseurs interagissent avec les éléments visuels pour donner vie à des espaces scéniques en constante évolution. L’intégration des technologies dans ses spectacles, à l’instar de Cunningham et Gremmler, démontre une volonté de repousser les frontières de la danse en la réinscrivant dans des contextes numériques et immersifs.

Mourad Merzouki, quant à lui, explore cette dimension dans son œuvre Pixel, une création qui fusionne danse hip-hop et technologies numériques. À travers des projections interactives et des mouvements chorégraphiques fluides, Pixel interroge les relations entre l’humain, l’espace et les outils numériques.Dans ce spectacle, la scène s’ouvre sur un sol quadrillé de points lumineux, une surface mouvante qui réagit aux pas des danseurs. Dès les premières minutes, un jeu de perspective fait naître une illusion de profondeur : les interprètes semblent marcher sur un sol qui s’effondre ou se soulève sous leurs pieds. Lors d’une séquence, une pluie de particules lumineuses descend du plafond et se disperse au contact des corps, comme si l’espace respirait avec eux. Les danseurs esquivent, repoussent, déplacent et accompagnent ces lignes virtuelles avec une précision chorégraphique qui donne au numérique une dimension presque organique. Le spectacle de Merzouki transforme l’espace scénique en une plateforme d’interaction, où chaque mouvement crée un dialogue constant entre le danseur, le public et la technologie.

Ces interactions entre le corps et l’espace dans la scénographie numérique amènent à repenser la place du spectateur. Face à ces dispositifs, le spectateur ne peut rester extérieur, il est happé par l’espace en mouvement, immergé dans un environnement qui semble vivre autour de lui. La lumière, les sons, les projections enveloppent son corps autant que celui des danseurs, brouillant la frontière entre regardeur et performeur.

Comme le soulignent Jerzy Grotowski2 dans Vers un théâtre pauvre et

Peter Brook dans The Empty Space, le théâtre est avant tout une

rencontre entre l’acteur, l’espace et le spectateur. Dans les

dispositifs numériques, cette rencontre est transformée : le spectateur

devient non seulement un témoin, mais parfois un acteur indirect, influençant les projections ou les mouvements à travers son

positionnement ou ses réactions. Grotowski insiste sur l’importance de

réduire le théâtre à son essence, en supprimant les artifices superflus

pour mieux mettre en lumière la relation entre le corps de l’acteur et

le regard du spectateur. À l’inverse, les dispositifs numériques, en

multipliant les couches visuelles et interactives, enrichissent cette

relation tout en la complexifiant. Le regard du spectateur est dirigé, parfois manipulé, par les projections et les mouvements numériques qui

envahissent l’espace. Cette théâtralisation du regard, où la perception

est activement mise en scène, devient une composante clé de la

scénographie numérique. Peter Brook, dans son concept de l’espace vide, défend une mise en scène qui libère l’imaginaire du spectateur. Les

dispositifs numériques comme ceux de Gremmler, Merzouki ou Cunningham

peuvent être perçus comme une évolution de cette idée : l’espace

scénique, loin d’être un cadre fixe, devient un environnement en

mouvement où le spectateur projette ses propres interprétations.

Vers un théatre pauvre, 1968, Jerzy Grotowski.

Vers un théatre pauvre, 1968, Jerzy Grotowski.

Pour approfondir cette réflexion, Erin Manning3 propose une théorie particulièrement éclairante sur le rôle du corps dans les dispositifs numériques. Dans son ouvrage Relationscapes, elle introduit le concept de « pré-mouvement », une notion clé qui désigne les potentialités du mouvement avant même qu’il ne se manifeste physiquement. Pour Manning, le corps ne peut être réduit à un simple objet tangible et stable ; il s’agit plutôt d’un réseau d’interactions en constante évolution, toujours en tension entre ce qui est déjà perceptible et ce qui reste à imaginer ou à expérimenter. Ce regard dynamique et processuel sur le corps invite à repenser sa place dans les environnements scénographiques numériques.

Appliquée à ces dispositifs, la théorie de Manning met en lumière

l’importance des relations dynamiques entre le corps, l’espace et les

technologies. Contrairement à une approche statique ou illustrative, ces

œuvres cherchent à capter ce qui est en devenir, à révéler les

potentialités du mouvement, de l’espace et de l’interaction. Les

créations de Tobias Gremmler4, par exemple, transforment le corps humain

en une entité fluide, où les formes numériques prolongent et amplifient

les gestes, donnant naissance à des chorégraphies impossibles dans le

cadre physique seul. De même, les œuvres de Mourad Merzouki explorent la

tension entre les corps en mouvement et les projections numériques, où

chaque geste semble dialoguer avec un espace augmenté, tissé de lumière

et d’algorithmes.

Relationscapes, 2009, Erin Manning.

Relationscapes, 2009, Erin Manning.

Merce Cunningham en intégrant les nouvelles technologies dans ses chorégraphies, il a ouvert la voie à une redéfinition de la place du corps dans l’espace scénique. Les outils numériques ne servent pas simplement à accompagner le mouvement, mais à le reconfigurer en révélant des dimensions jusqu’alors invisibles ou inaccessibles. Dans ces œuvres, le corps n’est plus une entité physique limitée par sa matérialité ; il devient une force dynamique capable de transcender ses propres frontières, entrant en dialogue avec des espaces numériques en constante transformation.

Ainsi, la chorégraphie numérique et le théâtre augmenté repoussent les limites de la physicalité et invitent à une exploration des dimensions imaginaires et perceptible de l’expérience scénique. Grâce aux technologies immersives, le corps peut être enrichi de nouvelles potentialités, à la fois sensorielles et conceptuelles. Ces dispositifs offrent alors une forme d’expérience hybride, où l’imaginaire et la perception sont constamment sollicités, et où la scénographie devient un champ d’exploration des interactions entre l’humain et le numérique.

Ces approches transforment également la manière dont le spectateur perçoit son propre rôle. Loin d’être un simple observateur de l’œuvre, il devient un acteur de la relation entre le corps, l’espace et les technologies. Chaque déplacement, chaque regard, et chaque geste participent à un réseau d’interactions qui enrichissent l’expérience globale. En ce sens, la théorie de Manning éclaire non seulement le rôle du corps dans la scénographie numérique, mais aussi celui du spectateur, qui se retrouve investi d’une nouvelle forme d’engagement, active et réflexive.

Dans ce chapitre nous allons explorer comment la scénographie augmentée

invite le spectateur à engager une relation plus active avec son

environnement, et comment les théories de la physicalité et de

l’organicité façonnent cette interaction.

Pour renforcer cette idée, on peut s’appuyer sur les travaux de

Gabriella Giannachi, spécialiste des performances numériques et

immersives. Dans Virtual Theatres: An Introduction, elle définit la

scénographie augmentée comme « un espace hybride qui combine des

éléments matériels et virtuels, où la technologie sert à enrichir

l’expérience physique en amplifiant les dimensions visuelles, sonores et

interactives de la scène ». Selon elle, cette approche permet de

dépasser les limites du tangible pour plonger le spectateur dans des

environnements multisensoriels qui favorisent une immersion totale.

Virtual Theatre, 2004, gabriella giannachi.

Virtual Theatre, 2004, gabriella giannachi.

Ainsi, la scénographie augmentée ne se contente pas d’ajouter des technologies, mais cherche à créer un vrai lien entre l’espace physique et les éléments numériques, afin de transformer la scène en un environnement dynamique où l’interaction entre le spectateur, le lieu et les médias joue un rôle central. L’organicité de l’espace scénique devient une métaphore des relations complexes entre le corps et l’environnement, tout en passant au delà des limites physiques traditionnelles. Des théoriciens comme Jerzy Grotowski, dans son exploration du théâtre pauvre, soulignent l’importance de la présence corporelle et de l’interaction directe entre l’acteur et le spectateur. Pour Grotowski, chaque mouvement du corps porte en lui une charge émotionnelle qui passe outre les frontières de la représentation traditionnelle.

Dans une scénographie augmentée, le spectateur devient un acteur engagé, où sa corporéité et ses perceptions influencent directement l’expérience artistique. La corporéité est définie comme l’expérience somatique et sensorielle, devient ainsi un vecteur d’expression et de dialogue entre le spectateur et l’œuvre. En activant des circuits cachés du corps, les technologies immersives engendrent une réalité nouvelle où le spectateur, par ses mouvements et ses perceptions, interagit activement avec l’espace scénique. Ces dispositifs technologiques ne sont plus de simples outils, mais des catalyseurs qui modifient la façon dont nous percevons, ressentons et interagissons avec l’œuvre.

Isabelle Choinière5, dans Par le prisme des sens, souligne que

l’intégration des technologies numériques dans les art vivants ne se

limite pas à une simple augmentation visuelle ou technique des

performances. Elle redéfinit en profondeur les notions de représentation

et de performativité, en repositionnant le corps au centre de cette

transformation artistique. Selon Choinière, ces technologies numériques

ne sont pas de simples outils, mais des vecteurs qui permettent de

repenser le corps comme un espace sensible, interactif et profondément

transformable. Elles ouvrent un champ d’exploration inédit, où le corps

cesse d’être une entité figée pour devenir un territoire en constante

mutation, un laboratoire de perceptions et d’expériences sensorielles

nouvelles.

Par le prisme des sens, 2020, Isabelle Choinière.

Choinière insiste sur le potentiel des technologies numériques à révéler

des dimensions encore inexplorées du corps humain. Par le biais de

dispositifs interactifs, sensoriels et immersifs, elles permettent de

dévoiler des circuits internes habituellement invisibles ou

imperceptibles, comme les flux énergétiques, les dynamiques du mouvement

interne, ou encore les connexions plutôt fines voir même subtile entre

le corps et son environnement. Ces révélations ne sont pas simplement

scientifiques ou analytiques ; elles participent d’une expérience

poétique et immersive, où le spectateur et le performeur sont invités à

repenser leurs perceptions du corps et de l’espace.

Par le prisme des sens, 2020, Isabelle Choinière.

Choinière insiste sur le potentiel des technologies numériques à révéler

des dimensions encore inexplorées du corps humain. Par le biais de

dispositifs interactifs, sensoriels et immersifs, elles permettent de

dévoiler des circuits internes habituellement invisibles ou

imperceptibles, comme les flux énergétiques, les dynamiques du mouvement

interne, ou encore les connexions plutôt fines voir même subtile entre

le corps et son environnement. Ces révélations ne sont pas simplement

scientifiques ou analytiques ; elles participent d’une expérience

poétique et immersive, où le spectateur et le performeur sont invités à

repenser leurs perceptions du corps et de l’espace.

Certaines pratiques artistiques résonnent avec ces propos. Le corps y devient un médium, une interface entre le tangible et l’intangible, entre le biologique et le numérique. Par exemple, des capteurs placés sur le corps du performeur révèlent en temps réel au spectateur le bruit de la respiration, battements coeur. Ces derniers sont augmentés par images, sons, projections lumineuses. La fusion corps performeur et espace scénique crée une scénographie qui donne à voir et à ressentir ce qui, auparavant, restait caché. Ce processus non seulement redéfinit la performativité, mais il engage aussi le spectateur dans une expérience où l’émotion et la réflexion se mêlent, l’incitant à s’interroger sur sa propre corporéité.

Ces pratiques artistiques permettent de repenser la place de l’humain et sa capacité à dialoguer avec le numérique sans perdre son ancrage dans le sensible. En révélant des circuits internes et en explorant de nouvelles potentialités du corps, ces œuvres interrogent aussi notre rapport à la matérialité et à l’immatérialité ainsi qu’à la manière dont la technologie peut enrichir, ou au contraire aliéner, notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.

Bien loin d’invisibiliser le corps, la technologie agit comme un prolongement et un révélateur de ses potentialités. Dans ces dispositifs numériques, le corps, qu’il s’agisse de celui du spectateur ou du performeur, n’est pas en compétition avec la technologie, mais en dialogue constant avec elle. Ce rapport symbiotique met en lumière une complémentarité essentielle : la technologie n’existe que par le corps qui l’active, l’interprète ou l’expérimente, tandis que le corps, enrichi par ces outils, explore de nouvelles dimensions sensorielles et expressives. Aucun ne prime sur l’autre, car leur interaction repose sur une co-construction où chaque élément nourrit et amplifie l’autre.

Cependant, certaines pratiques scénographiques minimales, comme celles de Gwenaël Morin6, opposent une approche dépouillée aux artifices numériques, en résonance avec le concept de théâtre pauvre évoqué par Jerzy Grotowski. Ce dernier, dans Vers un théâtre pauvre, plaide pour une forme de théâtre où tout ce qui est superflu (décors, costumes luxueux, effets techniques) est supprimé pour mettre en avant l’essence même de l’art théâtral : la relation vivante entre l’acteur et le spectateur. Pour Grotowski, le théâtre pauvre repose sur la puissance du corps de l’acteur, sa voix, son énergie et son engagement, éléments capables de créer un impact profond sans nécessiter de supports extérieurs. L’espace scénique, dans cette perspective, devient un lieu d’expérimentation brute et directe, où chaque geste, chaque regard, porte un sens profond.

Dans cette optique, certaines pratiques contemporaines comme celles de Gwenaël Morin utilisent une scénographie réduite à son essentiel pour renforcer l’immédiateté et la vérité de l’expérience théâtrale. La simplicité des moyens amplifie la présence corporelle et intensifie la relation physique entre le spectateur et l’espace scénique. Cela ne signifie pas pour autant un rejet de la technologie : bien que celle-ci ne soit pas mise en avant, elle peut être intégrée en tant qu’outil discret et au service de l’expérience corporelle et sensorielle, sans jamais en détourner l’essence. Ainsi, cette approche réaffirme que l’authenticité du théâtre repose sur la rencontre vivante entre le corps, l’espace et le regard, plutôt que sur l’accumulation d’effets spectaculaires.

Que ce soit dans une pratique théâtre pauvre comme les pièces de Gwenaël Morin ou dans un déploiement de lumière et de son, l’essence d’un art vivant est dans la rencontre des corps du performeur et spectateur et d’un espace mis en scène pour ce faire. La différence entre ces deux genres est l’engagement du spectateur : conscient et direct pour l’un, et fragmenté et diffus pour l’autre. On peut s’interroger sur l’interaction facilitée par le numérique : Jusqu’où l’interaction numérique enrichit-elle l’expérience sans devenir une intrusion technologique excessive ? Comment préserver une certaine liberté dans l’interprétation sans que les données générées ne définissent trop rigidement les comportements ou les perceptions ?

Dans ce mémoire, l’objectif était de mettre en lumière les enjeux esthétiques, interactifs et critiques qui entourent l’intégration des technologies numériques dans les pratiques scénographiques contemporaines. Les dispositifs numériques ont permis d’élargir les horizons de la scénographie, en offrant des environnements interactifs où le corps et l’espace dialoguent de manière plus fluide. Les pratiques scénographiques épurées et les dispositifs excessivement technologiques démontrent chacun à leur manière que la scénographie doit veiller à préserver une certaine authenticité dans les relations qu’elle instaure avec le spectateur.

Cette approche encourage une interaction active où l’expérience ne se limite pas à une simple observation, mais invite à une participation émotive et réfléchie. Comme le souligne Erin Manning dans Relationscapes, « le corps n’est pas un objet stable, mais un réseau d’interactions en devenir, toujours en tension entre ce qui est et ce qui pourrait être. » Cela implique que l’engagement du spectateur, loin d’être passif, s’inscrit dans un processus dynamique de transformation et de dialogue avec l’œuvre. À cet égard, les pratiques scénographiques de demain devront trouver un équilibre entre l’intégration des nouvelles technologies et une approche critique qui ne dilue pas la profondeur artistique. Les dispositifs numériques ne doivent pas simplement être utilisés comme des artifices pour captiver uniquement l’attention visuelle, mais comme des moyens d’engager une réflexion et une relation dynamique avec l’espace. Dans ce contexte, la scénographie augmentée a le potentiel d’évoluer vers des formes artistiques qui valorisent l’interaction collaborative entre les spectateurs et les œuvres.

Ce mémoire constitue une introduction à mon projet de diplôme, qui ambitionne de continuer cette exploration en développant un dispositif augmenté, mettant en avant les interactions du corps du spectateur avec l’espace scénographié.

Voici quelques images supplémentaires des références abordées précédemment.

GROTOWSKI Jerzy. Vers un théatre pauvre, L’arche, 1968.

BROOK Peter. The Empty Space, L’arche, 1968.

RANCIÈRE Jacques. Le spectateur émancipé, La fabrique, 2008.

SOULILLOU Jacques. Le Décoratif, klincksieck, 1990.

CHOINIÈRE Isabelle. Par le prisme des sens, Presses Université Du Quebec, 2019.

GIANNACHI Grabriella. Virtual theatres, ?, 2004.

MANNING Erin. Relationscapes, The MIT Press, http://

Lærke Lillelund, 2016 [en ligne]. Disponible sur:

https://

« Unsupervised — Machine Hallucinations », Refik Anadol, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Passifolia », Lab212, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Fuji (不死) », Joanie Lemercier, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Gwenael Morin », Festival d’avignon, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Le songe », Gwenael Morin, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Raaaaciiiineeee », Gwenael Morin, [en ligne] Disponible sur:

https://

« L’ombre », Blanca Li, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Didon et Énée », Blanca Li, [en ligne] Disponible sur:

https://

Compagnie Käfig, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Pixel », Compagnie Käfig, [en ligne] Disponible sur:

https://

Tobias Gremmler, [en ligne] Disponible sur:

http://

« Tobias Gremmler », Bjork, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Tobias Gremmler », Playgrouds, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Tobias Gremmler », Youtube, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Merce Cunningham + BIPED », The Kennedy Center, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Merce Cunningham Trust », Merce Cunningham, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Merce Cunningham », Wikipédia, [en ligne] Disponible sur:

https://

« La recette secrète de Merce Cunningham », Classykeo, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Jordan_Belson », Wikipédia, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Jordan Belson Art & Film », Jordan Belson, [en ligne] Disponible sur:

https://

Fête des Lumières, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Edition 2021 », Fête des Lumières, [en ligne] Disponible sur:

https://

Bassin des Lumières, [en ligne] Disponible sur:

https://

« LES EXPOSITIONS PASSÉES », Bassin des Lumières, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Carrières des Lumières », Les Baux-de-Provence, [en ligne] Disponible sur:

https://

« LES EXPOSITIONS PASSÉES », Carrières des Lumières, [en ligne] Disponible sur:

https://

Teamlab, 2018 [en ligne] Disponible sur:

https://

« Jerzy Grotowski à propos de la notion de théâtre pauvre », Fresques INA, [en ligne] Disponible sur:

https://

« Peter Brook », News Peter Brook, [en ligne] Disponible sur:

http://

Isabelle Choiniere, [en ligne] Disponible sur:

http://

« Erin Manning », les presses du réel, [en ligne] Disponible sur:

https://

Je tiens à remercier Corinne Melin pour sa patience, ses conseils, corrections et relectures. Mais aussi et surtout pour son soutient et son écoute.

Je remercie Julien Bidoret d’être toujours disponibles et de nous faciliter grandement la vie avec ses outils.

Un grand merci à Stephane Lambert d’avoir pris le temps de me lire et me conseiller.

Je remercie Hélène Fines et Gaëlle Le Bail qui ont su calmer tous les doutes qui planaient autour de ce mémoire.

Un merci à zeug pour les calins et les ronron durant l’écriture.

Merci à ma famille pour leur amour et soutient inconditionel.

Et bien évidemment je remercie mes amis pour les rires, les pleurs et tout le reste.

Refik Anadol, est un artiste des nouveaux médias et designer turco-américain. Ses projets consistent en des algorithmes d’apprentissage automatique basés sur les données qui créent des environnements abstraits et oniriques. Il vit et travaille à Los Angeles. ↩︎

Jerzy Marian Grotowski, est un metteur en scène polonais, théoricien du théâtre, pédagogue. Il est l’un des plus grands réformateurs du théâtre du xxe siècle. ↩︎

Erin Manning est une philosophe, théoricienne culturelle et artiste canadienne. Elle est professeure à la faculté des beaux-arts à l’Université Concordia à Montréal. ↩︎

Tobias Gremler artiste allemand et digital designer spécialisé dans l’art numérique. ↩︎

Isabelle Choinière, est une spécialiste internationale de la recherche-création et des nouvelles scènes contemporaines hybrides intégrant la technologie, ainsi qu’une artiste transdisciplinaire. ↩︎

Gwenaël Morin, est un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français. ↩︎