DNSEP Design

DNSEP Design

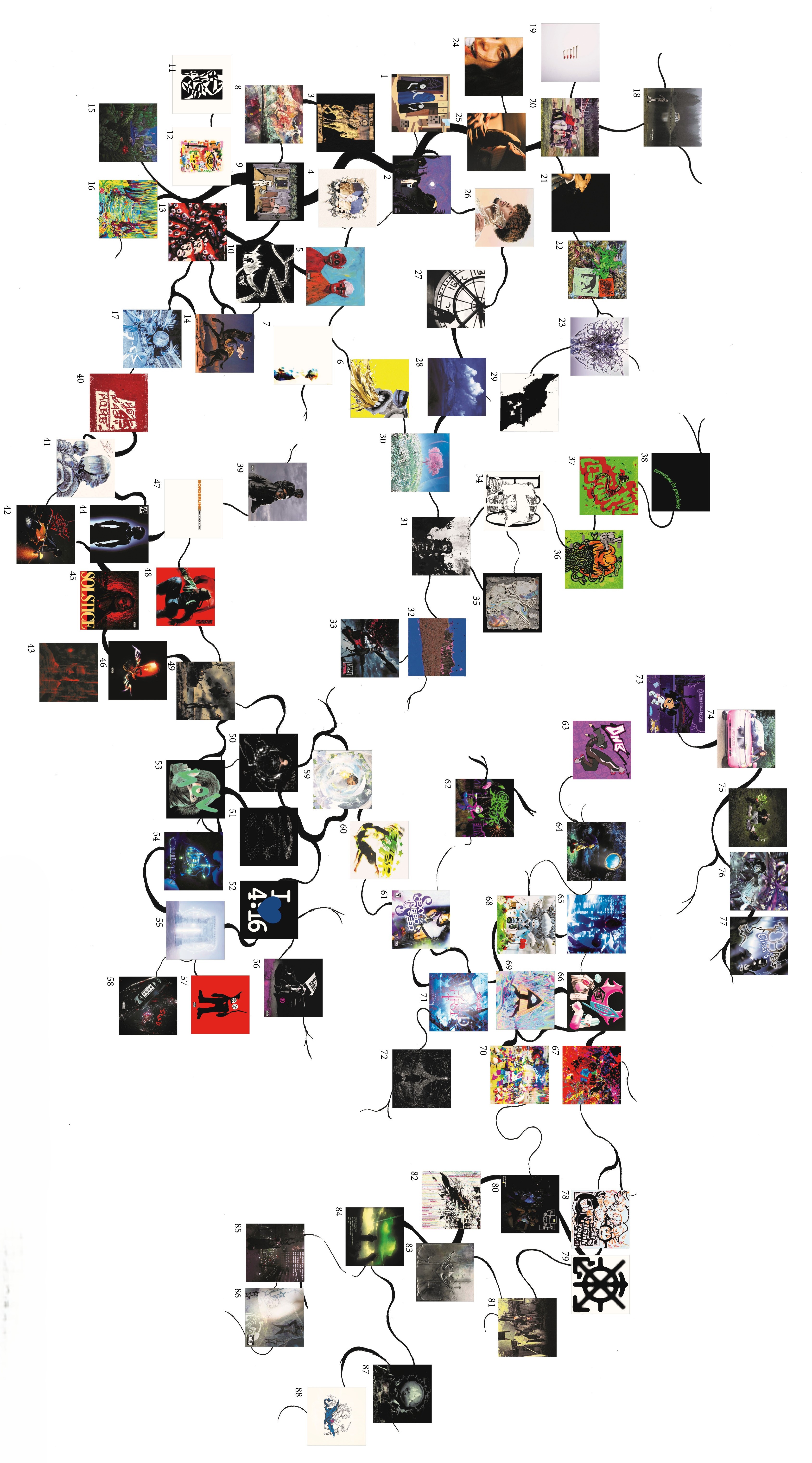

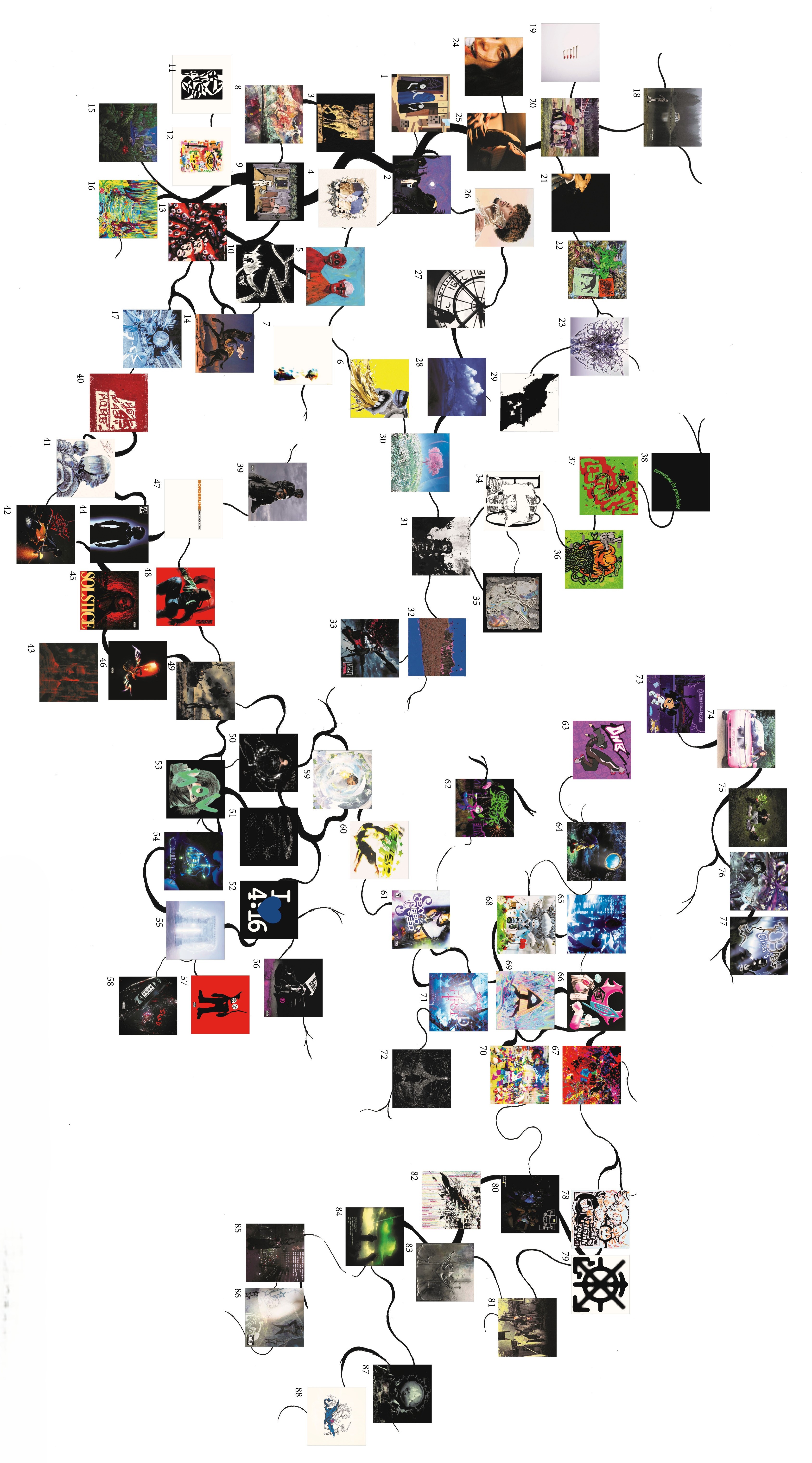

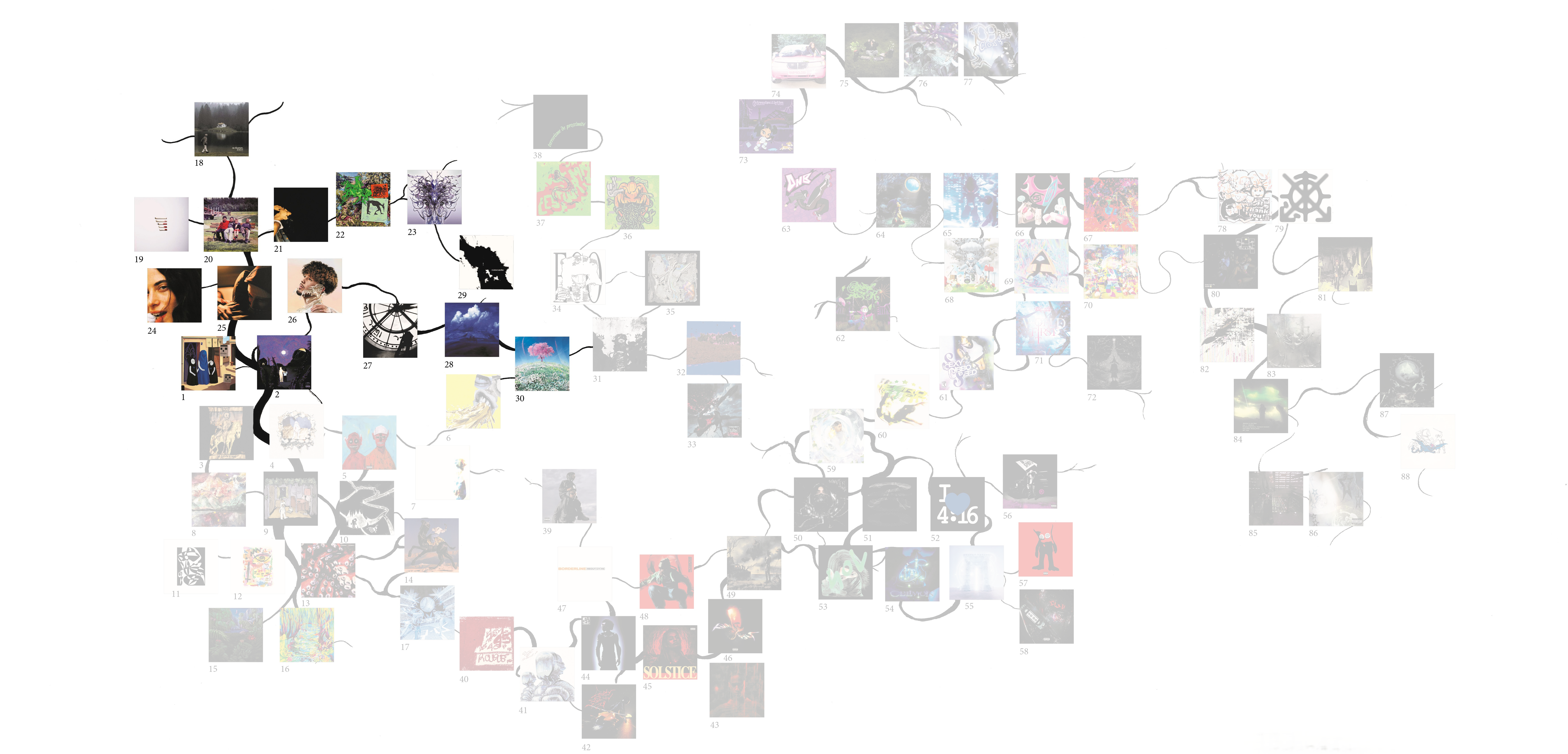

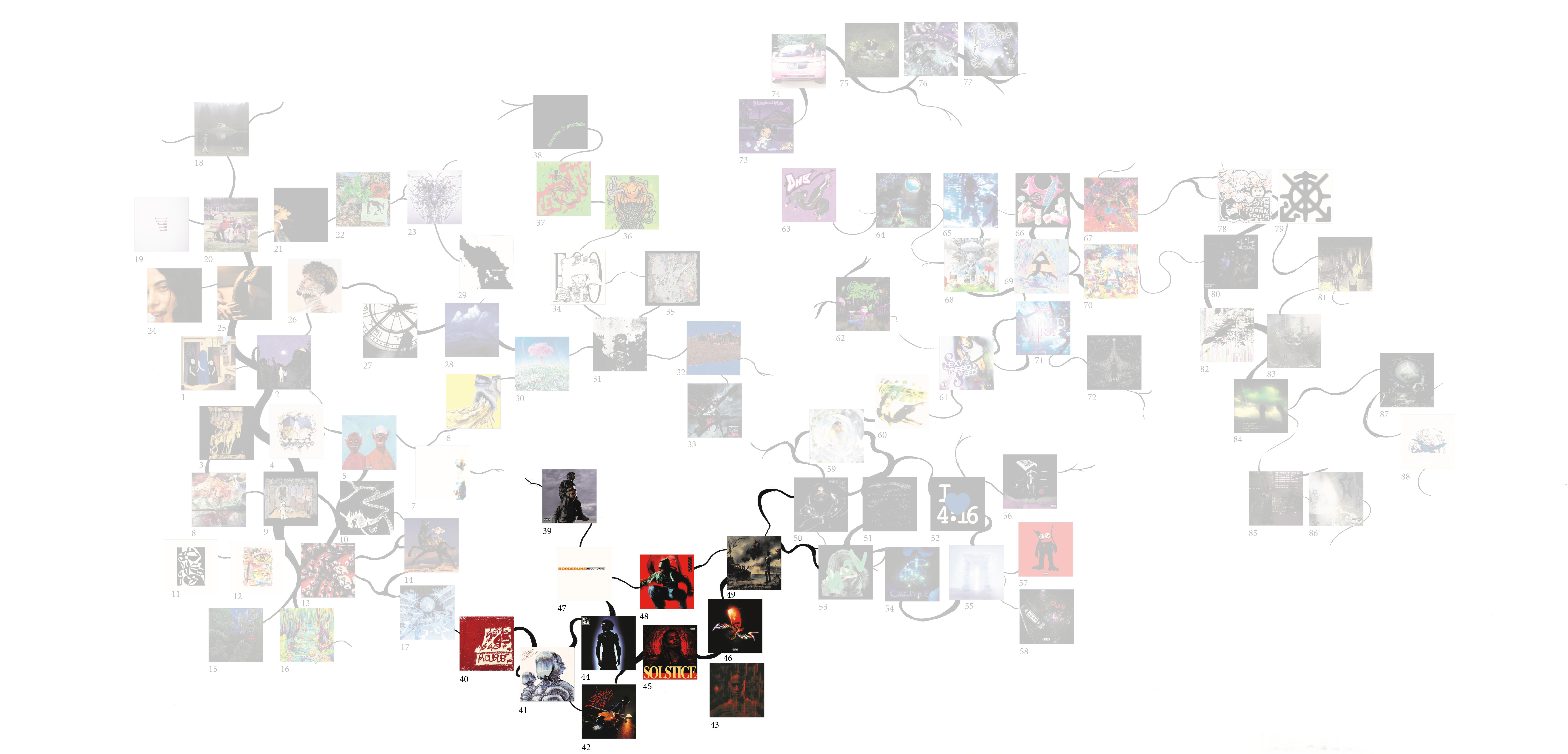

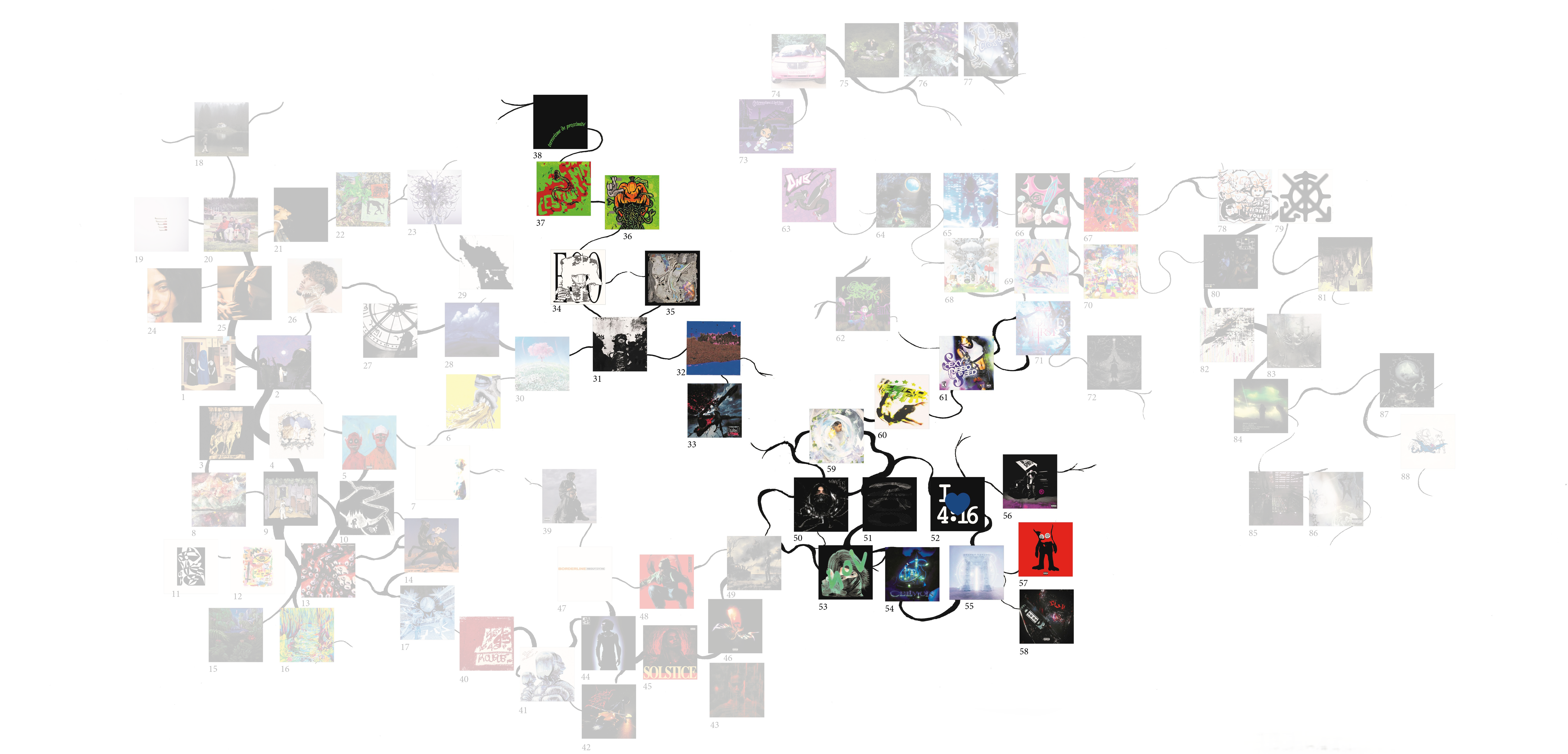

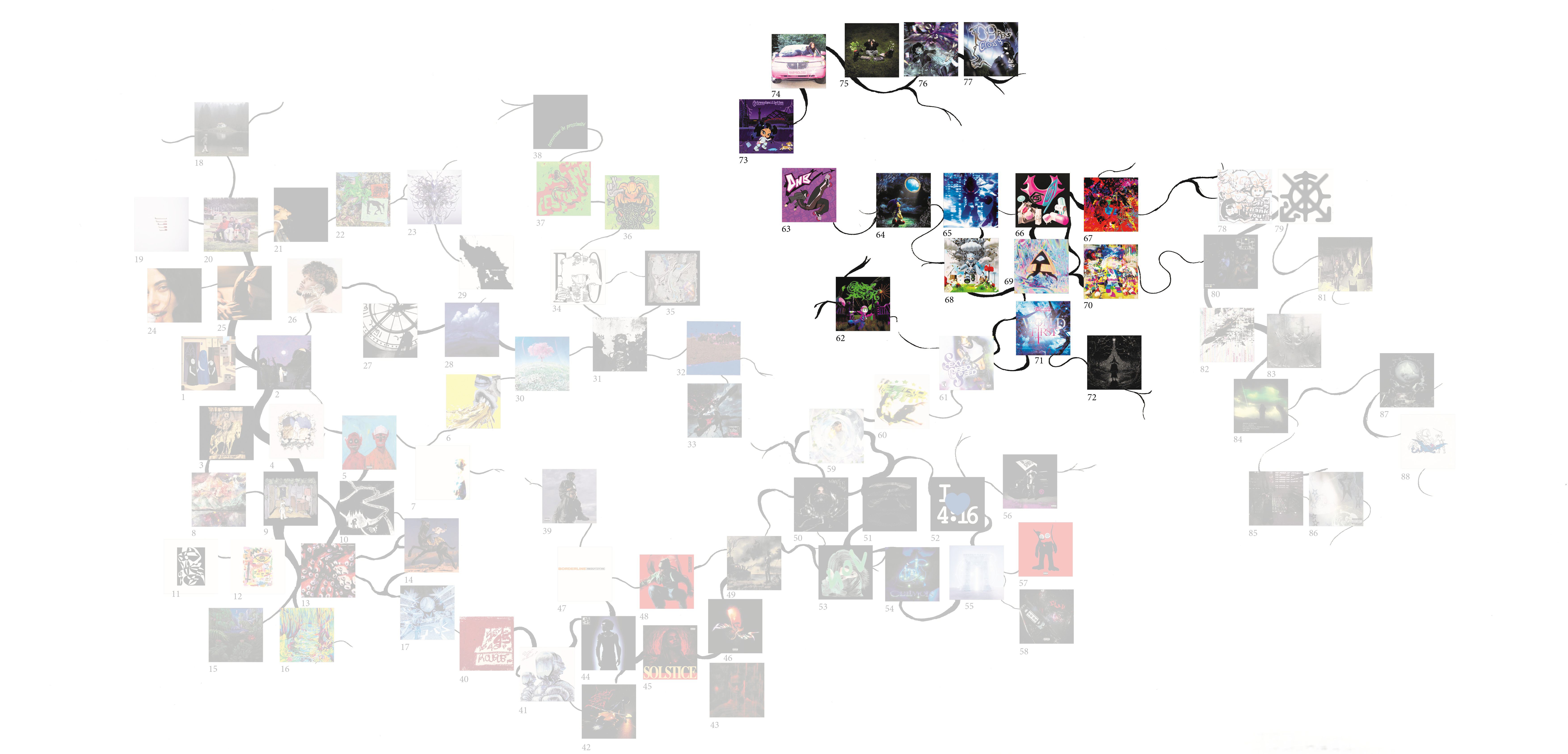

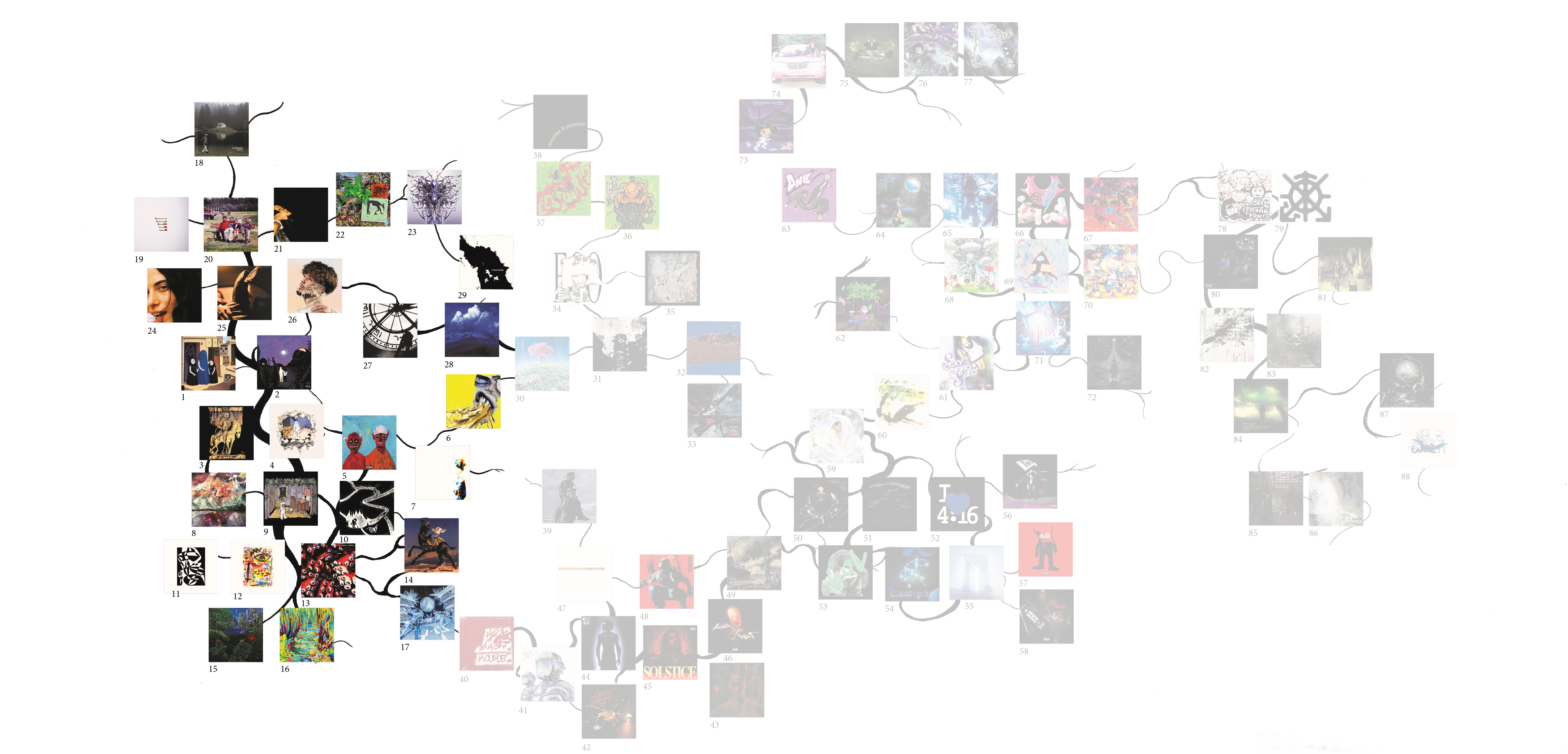

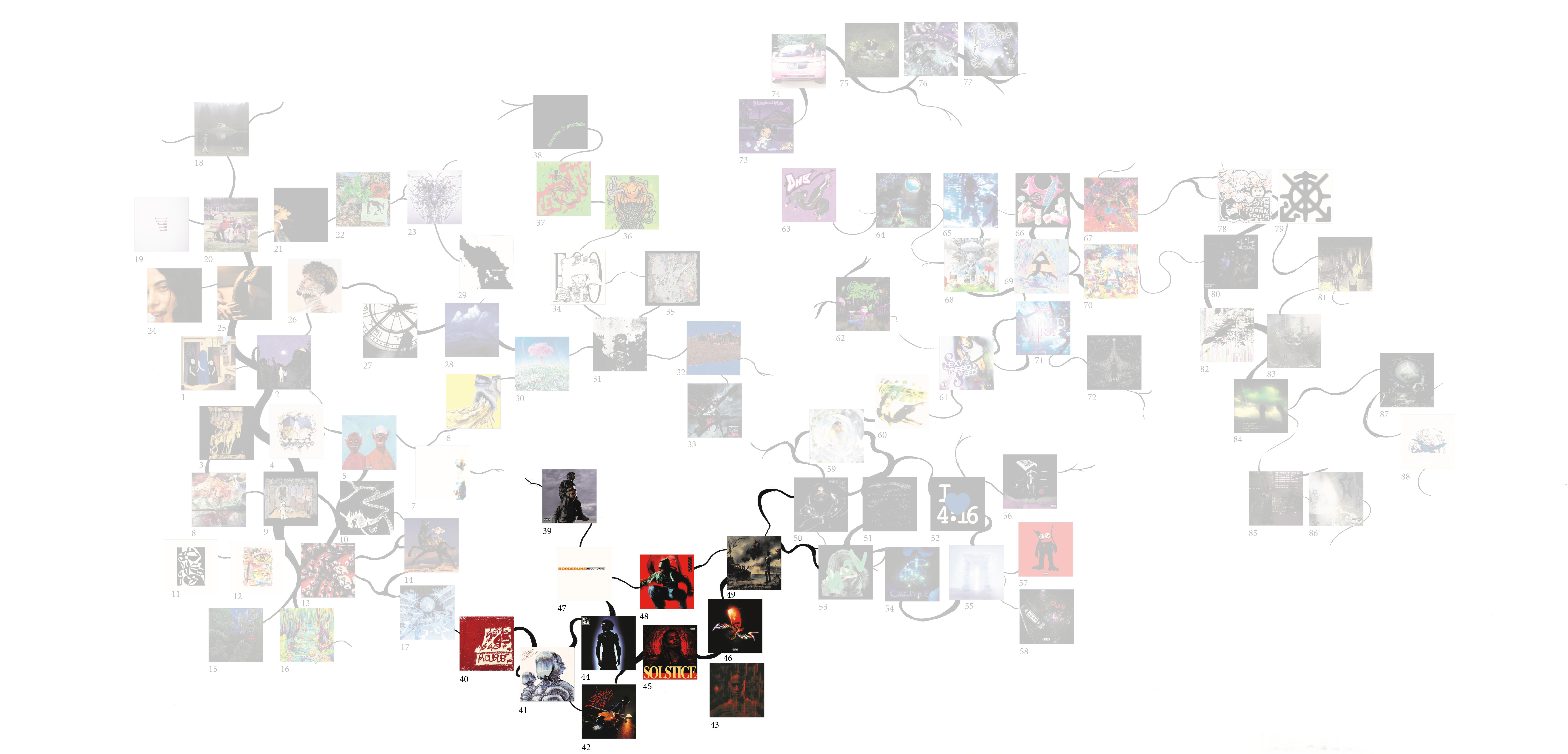

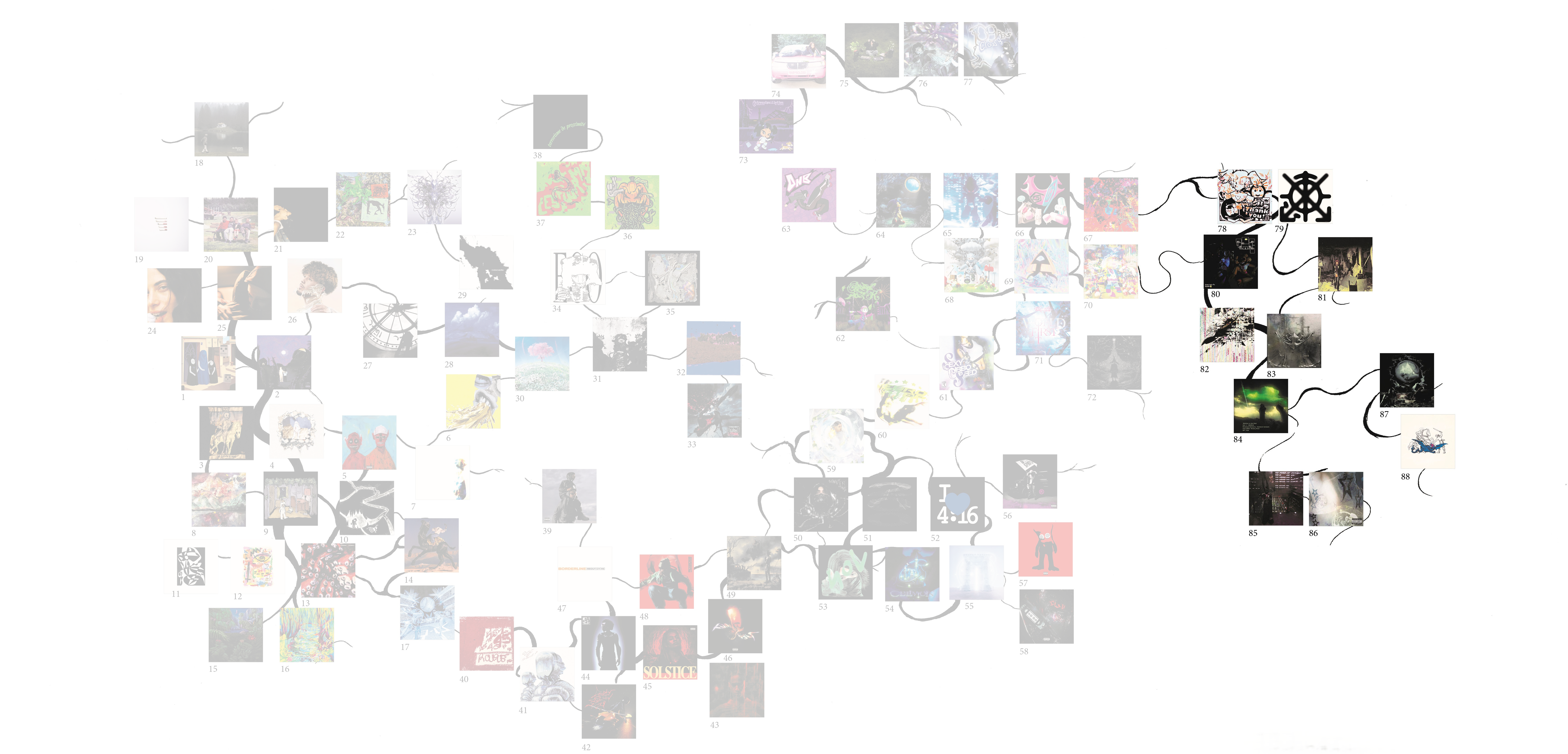

Ce mémoire vise à explorer les relations entre design graphique et musique indépendante, en recentrant le corpus sur la scène rap underground française. Celle-ci, très prolifique, est surtout remarquable par ses différentes façons d’associer imagerie et musicalité. De ces associations naissent des sous-genres, qui évoluent et développent chacun leur esthétique et leurs codes musicaux et visuels, particulièrement par l’usage des technologies numériques. J’ai ainsi réalisé une carte permettant de naviguer plus facilement dans ce réseau dense, tentaculaire, et qui structure en partie l’argumentation.

La relation entre art musical et art graphique est la source de nombreuses recherches et ouvrages théoriques, cherchant à comprendre comment le visuel et le sonore interagissent, se complètent, fusionnent. Le chercheur Jean-Yves Bosseur a ainsi étudié cette relation en détail dans le cadre de deux ouvrages : Le sonore et le visuel en 19921, et Musique et arts plastiques en 20152. Dans le premier, Bosseur écrivait déjà ceci : « Les tentatives d’échange, voire d’osmose entre les domaines du visuel et du sonore n’ont cessé, à notre époque, de se ramifier et se diversifier »3. Ces ouvrages mettent cependant l’accent sur la partie artistique issue de cette rencontre, celle qui vise à pousser toujours plus loin une hybridation des médiums, « qui [joue] délibérément sur le paradoxe que suppose toute ambition de classification »4. Même au sein du design graphique, qui sera notre champ d’analyse pourtant peu évoqué par Bosseur, on retrouve ce genre de projet ambitieux. Il ne sera pas ici question d’analyser ces derniers, ni comment les designeur·euses explorent cette relation au travers de projets expérimentaux. Nous nous intéresserons plutôt à la manière dont design graphique et musique collaborent et prennent place dans un contexte bien réel de commande et d’existence dans un écosystème bouillonnant.

En effet, notre corpus se centrera autour d’une scène musicale particulièrement active, où le design graphique prend une place importante : la scène rap souterraine francophone. Resserrer ainsi le corpus sur un univers musical très précis permet de poser un cadre, de prendre des exemples concrets, et d’analyser plus finement les œuvres. Cette scène underground possède cependant ses propres codes, son mode de fonctionnement particulier allant de paire avec la culture rap. C’est pourquoi il est important de d’abord définir ce corpus, le contexte culturel dans lequel il prend place, ainsi que les méthodes de travail autour de celui-ci.

Les contours de cette culture sont en réalité très vagues et difficiles à définir : quelles sont les limites de l’"underground" dans le rap ? Qu’est-ce qui fait que les artistes choisi·es s’inscrivent dans ce contexte ? Enregistrer ses morceaux en studio plutôt que dans sa chambre invalide-t’il ce rejet de l’industrie ? D’un autre côté, underground veut-il dire que la diffusion des morceaux est peu importante ? Comment le design graphique intervient-il dans cette phase de médiatisation, de partage des contenus créés au départ dans des espaces privés ? L’accès de plus en plus aisé aux moyens d’enregistrement et de publication incite en effet les artistes débutant·es à travailler depuis chez eux, dans des chambres, des caves, des appartements. L’esthétique homemade est intimement liée à l’underground, qui s’éloigne des moyens traditionnels de production de musique. De plus, ces nouveaux acteurs semblent désireux d’apporter leur touche personnelle à un univers musical de plus en plus polyvalent depuis 2015. La scène souterraine francophone se caractérise donc par sa capacité à pousser les limites du rap de plus en plus loin, notamment par le biais des nouvelles technologies numériques. De cela résulte une explosion de sous-genres, floutant les frontières avec les autres styles de musique.

Lorsque l’on évoque cette scène underground et son rapport avec les technologies numériques, trois notions peuvent y être associées, définies par Pascal Plantard : braconnage, bricolage et butinage. À l’origine utilisées pour discuter des technologies numériques, ces trois comportements s’appliquent en réalité très bien au milieu underground, si l’on définit plus précisément ces termes. Braconner se réfère ainsi à la façon dont les usagers détournent les outils à leur disposition pour s’extraire des carcans prévus et trouver de nouvelles façons d’utiliser ces outils. Le bricolage est déjà très clairement défini par Plantard, c’est « l’art de faire avec ce que l’on a. C’est exécuter un grand nombre de tâches diversifiées dans un univers instrumental clos, avec un ensemble fini d’outils et de matériaux pour réaliser un projet déterminé ». Ce bricolage est ainsi instinctivement pratiqué par tous les usagers de technologies numériques selon Plantard. Enfin, butiner, c’est prendre inspiration dans diverses cultures et univers créatifs pour s’en approprier les imaginaires. Il s’agit ici d’une définition retravaillée par rapport à celle de Plantard, plus pragmatique, mais qui s’applique de ce fait à la façon dont les créateur·ices trouvent l’inspiration pour faire évoluer leurs esthétiques. À partir de ces trois notions, nous pourrons analyser avec plus de précision la façon dont les artistes et designeur·euses s’approprient de nouvelles inspirations, esthétiques, technologies, et construisent de nouveaux imaginaires. Braconnage, bricolage et butinage seront mentionnés puis explicités dans les parties suivantes, en fonction des usages de chaque sous-genre. La présence de l’esthétique homemade dans les milieux créatifs analysés est essentielle, puisque c’est elle qui permet de rattacher la scène rap underground à ces notions.

Malgré ces critères précis de définition, on retrouve tout de même dans

ce corpus une forte activité et une grande diversité de propositions, dues à la forte démocratisation du rap depuis plusieurs années.

L’arrivée de technologies numériques facilitant toujours plus la

création et la mise en ligne de musique a également joué un rôle

important dans cette croissance. Bosseur évoque d’ailleurs parfaitement

l’impact de celles-ci sur la création musicale : « Un objet sonore est

envisagé sous le double aspect de son apparence visuelle et de ses

conséquences acoustiques. Les nouvelles technologies elles-mêmes se

situent au croisement de différents modes d’expression. »5.

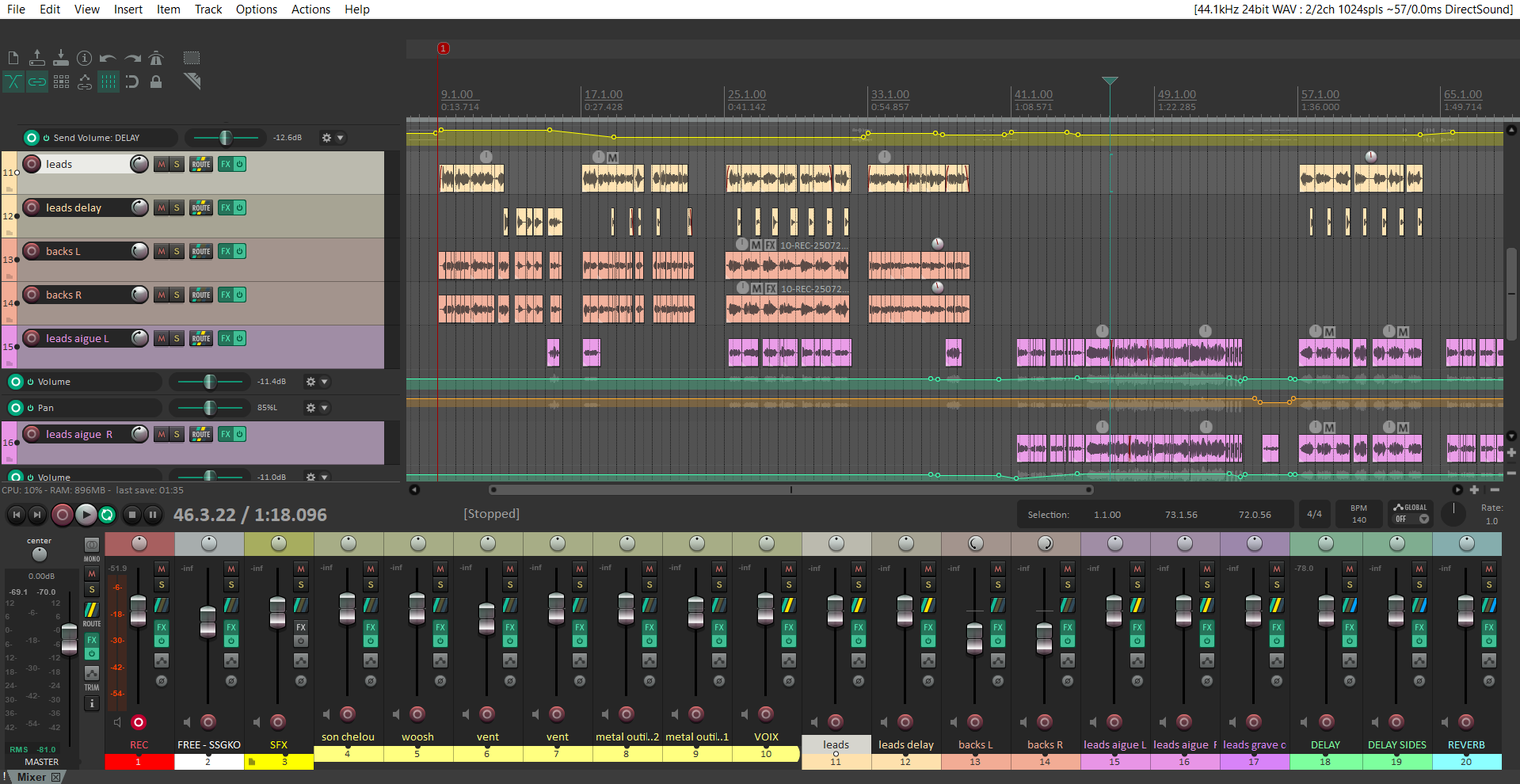

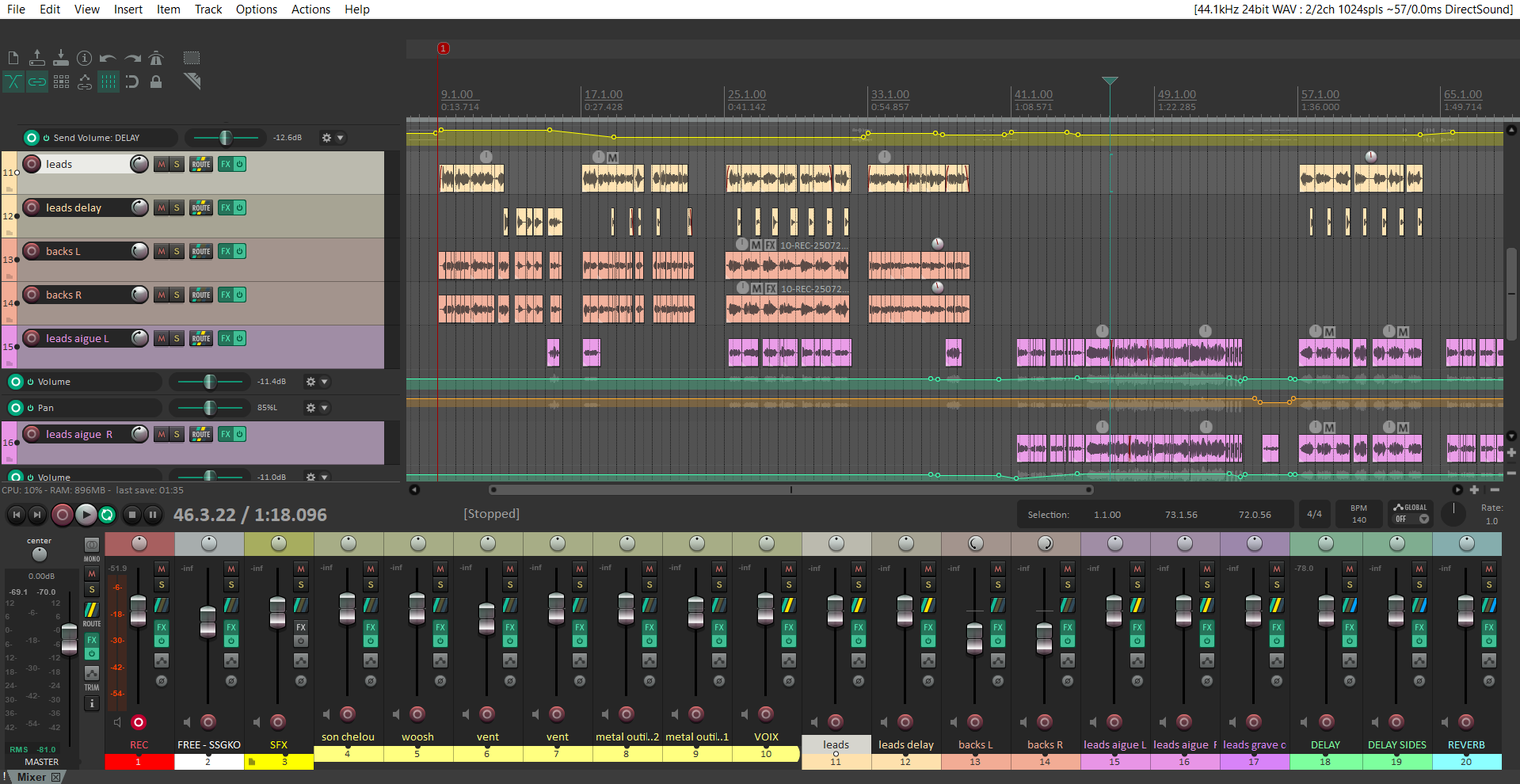

Cette citation résume l’importance des nouvelles technologies dans la création

graphique comme musicale. Créer à travers une interface informatique

invite déjà à penser la musique visuellement : les ondes sonores sont

retranscrites par des spectres audios[fig

Ces associations fréquentes entre rappeur·euses et designer·euses

contribuent à développer des esthétiques, qui à leur tour prennent plus

d’ampleur et évoluent en sous-genres. Ces propagations et évolutions

d’esthétiques peuvent se rapporter à la notion de rhizome, définie par

les philosophes français Gilles Deleuze et Félix Guattari. Dans cette

théorie, l’organisation et la division des branchements n’obéit à aucune

hiérarchie, et chaque élément peut en influencer un autre, créant un

nouvel embranchement. Selon ce principe, j’ai pu établir une

cartographie subjective de cette scène souterraine, afin de rendre

compte de ses genres, sous-genres, et sous-sous-genres[fig

Afin de mieux pouvoir observer les pochettes, et les connexions qui se

font entre elles, munissez vous de la carte, imprimée sur une feuille à part ou

ouverte dans un nouvel onglet afin de pouvoir plonger dedans en détail.

Nous commençons notre étude par la partie gauche, celle qui pose des

bases encore proches du rap « classique » comme il se définit dans

l’inconscient collectif (cf. annexe : Rythmiques dans le rap :

contexte et définitions). Après avoir regroupé les projets, on observe

sur la carte un premier ensemble avec une forte dominante de pochettes

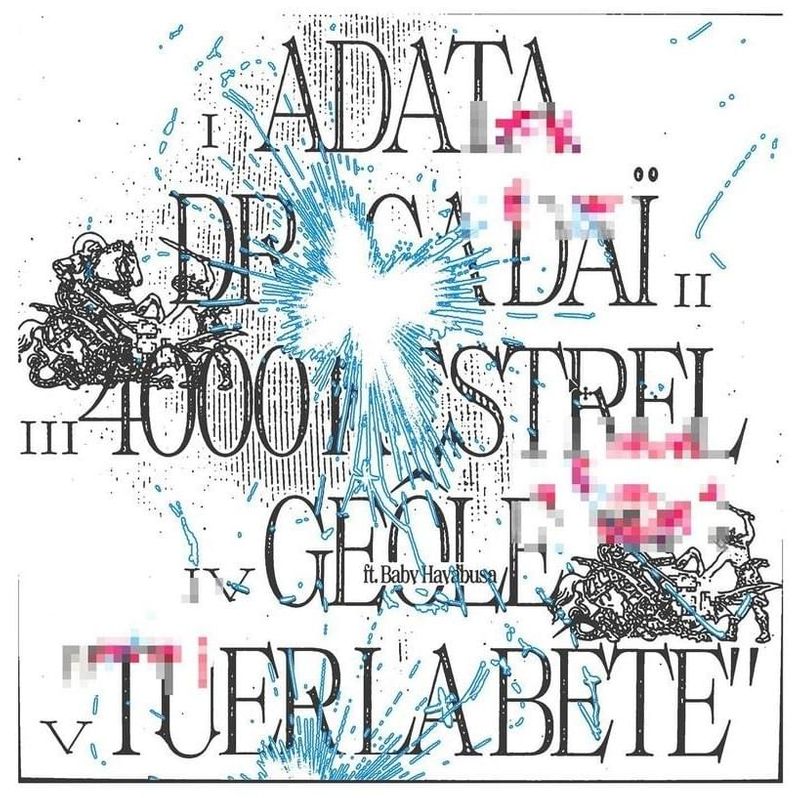

utilisant les arts plastiques. La peinture s’impose comme une

incontournable, présente sur une bonne dizaine de pochettes, mais des

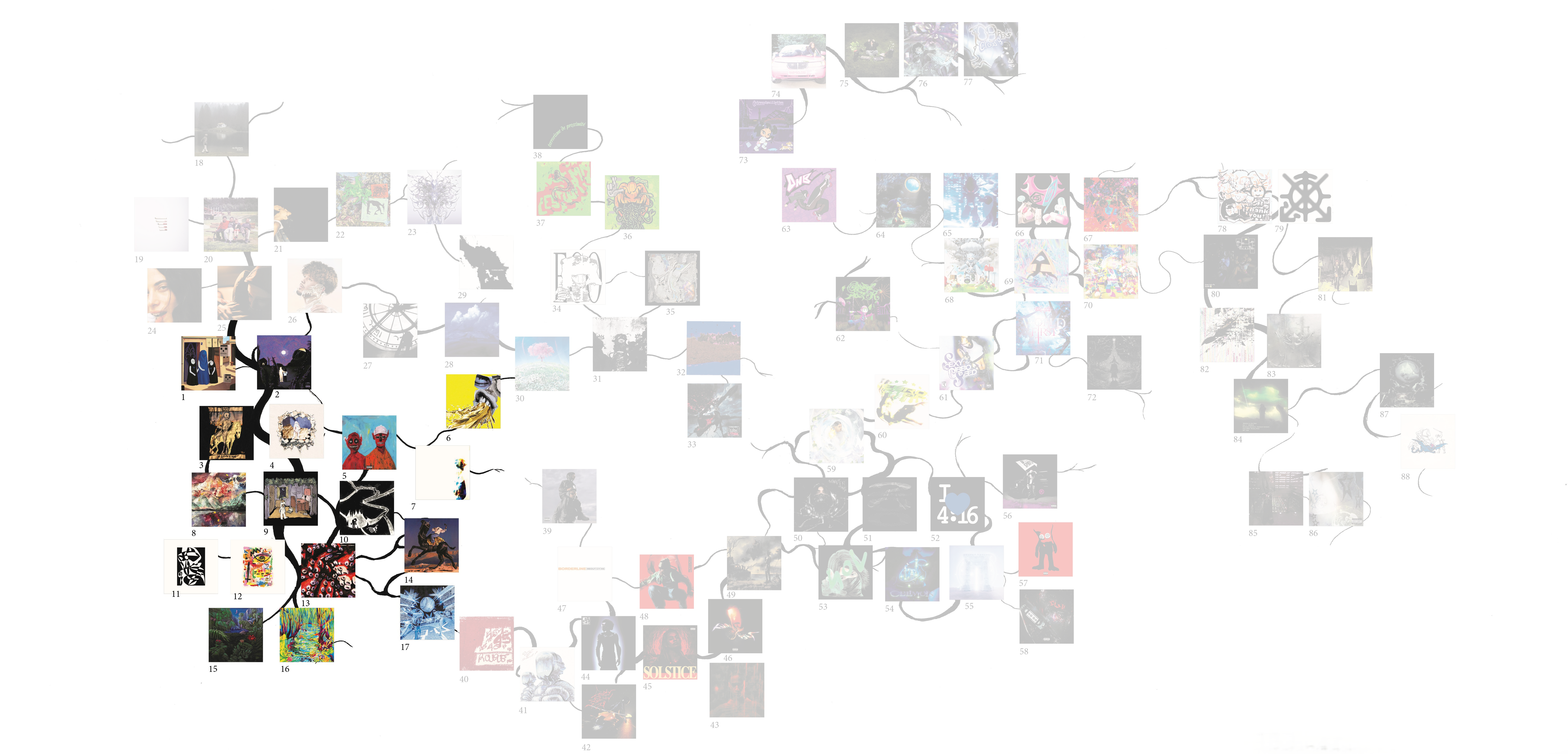

subtilités viennent s’ajouter au corpus : des collages comme sur la

pochette de GOLDMAKER d’Ajna, du papier à gratter sur 3ème cycle de

H Jeunecrack, ou même de la couture sur XIII et Brûler la maison

d’Asinine Asinine, XIII, 2023. L’illustration se fait ici tangible, avec des matériaux

réels, comme pour faire appel à une époque où la matérialité dominait.

Le graphisme est utilisé comme sorte d’ancre au réel, pour signaler que

ce rap ne se noie pas encore totalement dans l’usage du numérique.

Au-delà de sa caractéristique matérielle, l’illustration sur ces

pochettes se montre souvent figurative. Les pochettes dépeignent des

scènes, des personnages, des éléments renvoyant au contenu de la

musique. L’illustration fait souvent le choix de s’appuyer sur le

contenu textuel du projet, puisque celui-ci prévaut. On retrouve ainsi

très explicitement une jungle illustrée à la manière du Douanier

Rousseau sur la pochette de Jungle des illusions vol.1 de Jungle Jack

Asinine, XIII, 2023. L’illustration se fait ici tangible, avec des matériaux

réels, comme pour faire appel à une époque où la matérialité dominait.

Le graphisme est utilisé comme sorte d’ancre au réel, pour signaler que

ce rap ne se noie pas encore totalement dans l’usage du numérique.

Au-delà de sa caractéristique matérielle, l’illustration sur ces

pochettes se montre souvent figurative. Les pochettes dépeignent des

scènes, des personnages, des éléments renvoyant au contenu de la

musique. L’illustration fait souvent le choix de s’appuyer sur le

contenu textuel du projet, puisque celui-ci prévaut. On retrouve ainsi

très explicitement une jungle illustrée à la manière du Douanier

Rousseau sur la pochette de Jungle des illusions vol.1 de Jungle Jack Jungle Jack, JUNGLE DES ILLUSIONS VOL

Jungle Jack, JUNGLE DES ILLUSIONS VOL

À côté des créations plus plastiques, on retrouve un autre ensemble dans

cette partie gauche de la carte. Dans celui-ci, les artistes partagent

une pratique commune et prononcée du braconnage, au sens où l’entend

Pascal Plantard, notamment par la pratique du sample* qui sera détaillée

plus tard. Ce braconnage est en réalité pratiqué par toute la scène

underground, où les artistes trouvent des moyens détournés d’accéder aux

outils numériques qui sont désormais nécessaires pour créer leur

musique, leurs pochettes, leurs affiches. Ainsi, les logiciels crackés

sont légion, d’abord par manque de budget mais plus subtilement par

revendication. Michel de Certeau, ayant inspiré à Plantard sa notion de

braconnage, parlait déjà en 1980 de « micro-résistances », des pratiques

quotidiennes et individuelles qui constituent un moyen de s’échapper de

son rôle de simple consommateur. Ces résistances se manifestent au

travers d’une « créativité cachée dans un enchevêtrement de ruses

silencieuses et subtiles, efficaces, par lesquelles chacun s’invente une

manière propre de cheminer à travers la forêt des produits imposés »6. Travailler avec un logiciel cracké, que ce soit un DAW* ou la

suite Adobe, c’est refuser la domination monétaire, la privatisation

générale des outils qui forment la norme créative. Malgré cela, les

artistes continuent à utiliser ces logiciels, ce qui constitue en soi un

paradoxe. Des piques sont ainsi souvent lancées par les rappeur·euses, soulignant l’absurdité de créer la musique qui les fait vivre sur des

logiciels propriétaires piratés : « Ableton cracké, ils devraient

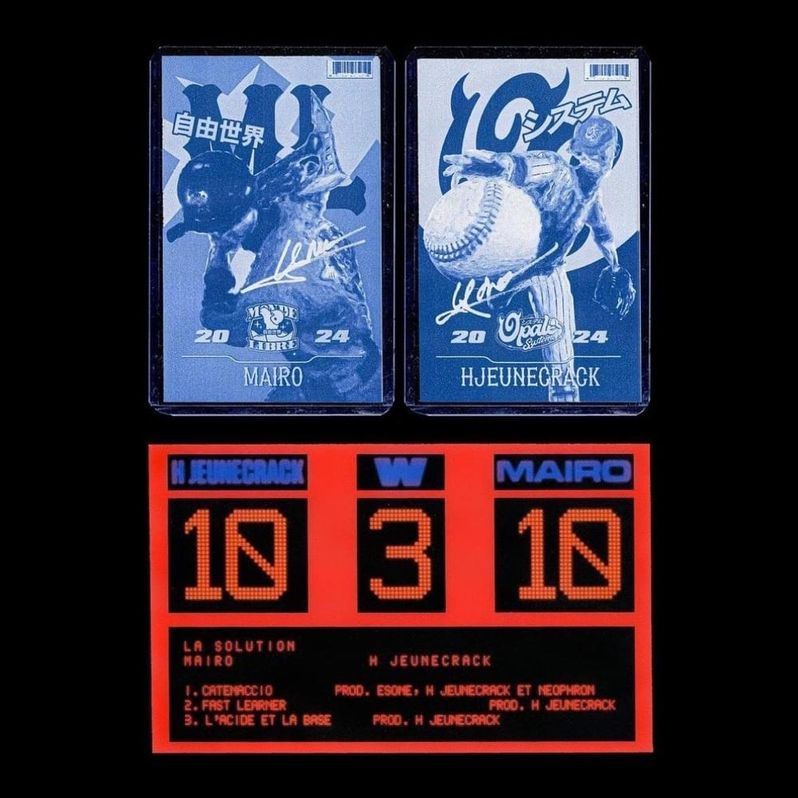

m’offrir la licence » (H Jeunecrack, Catenaccio) H Jeunecrack & Mairo, Catenaccio, dans l’EP La solution, 2024.

H Jeunecrack & Mairo, Catenaccio, dans l’EP La solution, 2024.

Comme évoqué précédemment, ce braconnage intervient particulièrement dans cette partie de la carte du fait de

l’héritage musical revendiqué par les artistes. Le sample est en effet

un procédé de création musicale utilisé depuis les origines de la

culture hip-hop, et reste toujours très présent encore aujourd’hui dans

le rap. Sampler consiste à extraire quelques mesures d’un morceau déjà

existant puis les retravailler, les découper, les réagencer, les

boucler, pour qu’au final en ressorte une nouvelle œuvre, dans le cas du

rap une instrumentale*. La légitimité du sample, la question des droits

d’auteur que cet emprunt soulève, ainsi que la valeur créative de

s’appuyer sur une mélodie déjà existante sont des débats infinis tenus

depuis des décennies. Les rappeur·euses ne s’encombrent pas de ces

débats, et se considèrent dans leur droit de créer à partir de tout ce

qui existe. Ce braconnage sert encore une fois un double propos, celui

de la liberté créative, mais aussi une position politique. Comme le

soulignent Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours dans leur ouvrage dédié

Monter Sampler : L’échantillonage généralisé, l’ère du numérique donne

un nouveau sens à l’acte de sampler : « la dématérialisation des

supports, l’absence de déperdition de qualité entre original et copie

mettent en crise leur statut respectif. (…) La reproduction libre et

fidèle induit une circulation des œuvres qui échappe à l’industrie ».

Cette dernière est ici sous entendue capitaliste et désireuse de garder

la mainmise sur les œuvres qui ne sont pour elle que potentielle source

de revenus financiers. « Pour [l’industrie], reproduire, télécharger

sont des actes de piraterie quand ils ne sont pas accompagnés d’une

redevance. Au travers des outils de reproduction et de diffusion se

dégagent des zones de libre échange, qui échappent pour le moment aux

lois de la performance économique »7. Sampler, braconner, c’est donc

s’opposer à l’idée que chaque œuvre est un objet fini, cloisonné.

Réutiliser un morceau, comme faire un collage à partir de photos ou de

tableaux permet aux artistes d’invoquer un imaginaire, de faire

référence, de raconter une histoire sans même mettre de mots dessus.

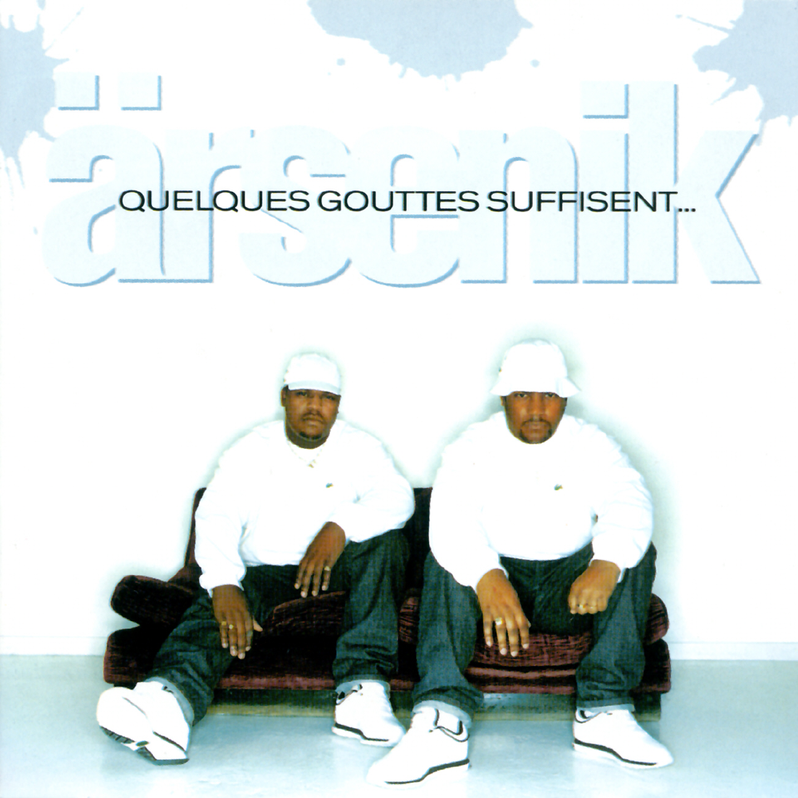

Lorsque Mairo sample la boucle de piano du morceau Intro du duo

légendaire Ärsenik, il s’agit d’un véritable hommage. Le duo est en

effet source d’inspiration pour beaucoup de rappeur·euses encore

aujourd’hui, notamment grâce à leur album phare sorti en 1998, Quelques

gouttes suffisent…  Ärsenik, Intro dans l’album Quelques gouttes suffisent…, 1998 La citation prend encore plus de sens en la

plaçant dans le morceau introduisant à son tour son EP omar chappier,

la mouche.

Ärsenik, Intro dans l’album Quelques gouttes suffisent…, 1998 La citation prend encore plus de sens en la

plaçant dans le morceau introduisant à son tour son EP omar chappier,

la mouche. Mairo, la mouche, dans l’EP omar chappier, sample à partir de 0:43 secondes, 2024 Mairo revendique d’ailleurs explicitement son

inspiration dans un autre morceau : « J’écoute Lino, Calbo et

Nakk »8 les deux premiers rappeurs formant le duo Ärsenik. John

Oswald, un compositeur pratiquant le sample depuis son enfance, résume

cet état d’esprit : « les samples ne remplaceront jamais le piano. Ils

ne font que le rappeler. Le sample met davantage en valeur la musique

originale qu’il ne la détériore ». Le compositeur va même plus loin, et

rejoint Beauvais et Bouhours dans leur vision de l’industrie artistique

à l’ère des technologies numériques : « Il est inutile de tenter de

passer par l’étroite fenêtre du Copyright, alors que la porte est grande

ouverte. Si vous samplez, créditez. Et si vous avez été samplé, dites-vous que c’est un honneur »9.

Mairo, la mouche, dans l’EP omar chappier, sample à partir de 0:43 secondes, 2024 Mairo revendique d’ailleurs explicitement son

inspiration dans un autre morceau : « J’écoute Lino, Calbo et

Nakk »8 les deux premiers rappeurs formant le duo Ärsenik. John

Oswald, un compositeur pratiquant le sample depuis son enfance, résume

cet état d’esprit : « les samples ne remplaceront jamais le piano. Ils

ne font que le rappeler. Le sample met davantage en valeur la musique

originale qu’il ne la détériore ». Le compositeur va même plus loin, et

rejoint Beauvais et Bouhours dans leur vision de l’industrie artistique

à l’ère des technologies numériques : « Il est inutile de tenter de

passer par l’étroite fenêtre du Copyright, alors que la porte est grande

ouverte. Si vous samplez, créditez. Et si vous avez été samplé, dites-vous que c’est un honneur »9.

Ainsi, par l’inspiration et le braconnage d’esthétiques déjà existantes, les artistes de ce courant construisent leur musique comme une sorte d’hommage à leur culture. Cela n’est cependant pas leur seul objectif, puisqu’ils participent à faire évoluer cette dernière. Les nouvelles rythmiques des instrumentales, l’imagerie faisant appel aux arts classiques, sont par exemple absentes des vieux classiques du rap, et sont donc des constructions artistiques datant de cette nouvelle génération. L’association entre graphisme et musique a ici contribué à faire évoluer cette frange du rap.

Un écosystème dérivé se forme d’ailleurs à partir de ces évolutions, s’éloignant des codes musicaux et graphiques que nous venons d’analyser, mais toujours attaché à un fond proche du rap old-school au sens

propre. On pourra trouver cette frange du rap lyrique s’étendant

au-dessus des projets évoqués plus tôt, toujours dans la partie gauche.

Les artistes y montrent leurs côtés les plus vulnérables, mélancoliques, introspectifs. Cette intimité était jusqu’alors relativement dissimulée

dans le rap, peut-être par pudeur mais surtout pour montrer une version

de soi idéalisée à un public en quête de personnalités fortes. Ce n’est

que récemment que des artistes écrivant sur des sujets plus personnels

ont émergé. Khali parle de santé mentale en profondeur, sujet pourtant

évité dans les milieux sociaux dont il est issu : « Chez nous le psy ça

n’existe pas. Chez nous tu pries pour que la tristesse passe »(Khali, NO PSY)  Khali, NO PSY, dans l’album IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, 2022.

Wallace Cleaver, lui, dépeint la nostalgie d’une enfance dans une

campagne loin de la capitale10. Ces paroles mélancoliques sont

presque toujours accompagnées d’instruments plus organiques que dans les

prods trap* actuelles, comme du piano, grand favori, de la guitare, voire

du violon. Les percussions restent présentes, nécessaires pour appuyer

le rythme et garder une attache au milieu d’origine : le rap. Même ce

dernier est sujet à beaucoup d’évolution, puisque la plupart des

artistes de cette nouvelle génération se tournent souvent vers le chant, plus mélodieux, pour communiquer des émotions. Se montrer vulnérable et

exposer ses pensées les plus intimes est d’abord une thérapie pour les

artistes, mais aussi un moyen de lancer une réflexion chez les

auditeur·ices rap, qui avant les années 2015 avaient peu l’occasion

d’entendre de tels sujets dans le paysage rap. Pour les plus jeunes

générations en particulier, ce dialogue revêt beaucoup d’importance, puisque ces personnalités deviennent comme des modèles, des figures de

référence.

Khali, NO PSY, dans l’album IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, 2022.

Wallace Cleaver, lui, dépeint la nostalgie d’une enfance dans une

campagne loin de la capitale10. Ces paroles mélancoliques sont

presque toujours accompagnées d’instruments plus organiques que dans les

prods trap* actuelles, comme du piano, grand favori, de la guitare, voire

du violon. Les percussions restent présentes, nécessaires pour appuyer

le rythme et garder une attache au milieu d’origine : le rap. Même ce

dernier est sujet à beaucoup d’évolution, puisque la plupart des

artistes de cette nouvelle génération se tournent souvent vers le chant, plus mélodieux, pour communiquer des émotions. Se montrer vulnérable et

exposer ses pensées les plus intimes est d’abord une thérapie pour les

artistes, mais aussi un moyen de lancer une réflexion chez les

auditeur·ices rap, qui avant les années 2015 avaient peu l’occasion

d’entendre de tels sujets dans le paysage rap. Pour les plus jeunes

générations en particulier, ce dialogue revêt beaucoup d’importance, puisque ces personnalités deviennent comme des modèles, des figures de

référence.

La mise en image de ces morceaux poursuit cette volonté d’ouverture

sentimentale : le design graphique au sens propre s’efface, tout juste

le temps d’une typographie discrète. Il laisse ainsi la place à une

réalité plus terre à terre, comme pour y ancrer les émotions évoquées

dans les morceaux. La photographie est donc le médium privilégié dans la

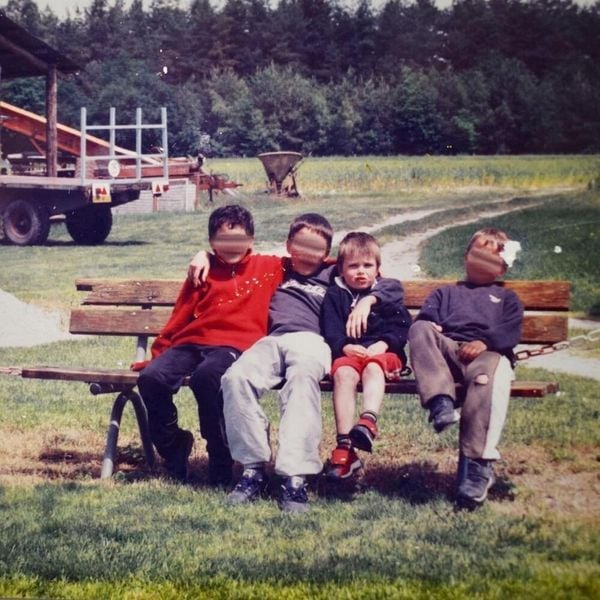

conception de ces pochettes, capturant des instants de vie comme

l’étreinte franche de l’EP 41BORO de Wallace Cleaver, ou une simple

cigarette sur REGARDE de Henri Bleu. Wallace Cleaver choisira même de

pousser le lien entre ses paroles et leur mise en image sur la pochette

de son album à la recherche du temps perdu[fig

De la même façon, les artistes en quête d’un rap plus intime regroupés

dans cette partie de la carte font le choix d’une esthétique plus proche

de la réalité, moins colorée, comme un reflet de leur vision du monde.

Cependant, malgré cette ouverture et cette entrée dans l’intimité, on

remarque, comme avec les imageries peintes, une mise à distance de

l’image du ou de la rappeur·euse. L’artiste n’apparaît jamais

véritablement ni entièrement sur les pochettes. Khali montrera ainsi son

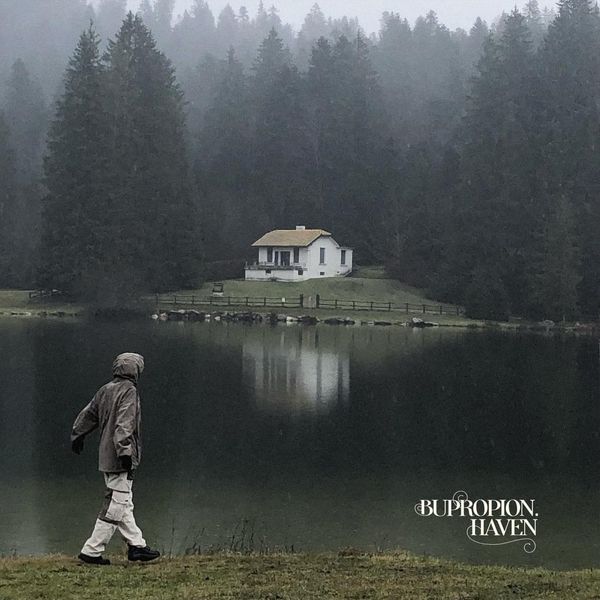

double modélisé en 3D sur IL NE ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, Bupropion.

tourne le dos à l’objectif sur haven [fig

En naviguant plus à droite dans la carte, nous entrons dans une nouvelle

strate du rap underground français, une descendante directe de ce rap

lyrique et technique. La plupart des artistes présent·es ici ont fait le

choix de mettre en avant leur personnalité forte, reflet de leur

ambition mais aussi passion pour cette musique dont ils ont construit

l’évolution. Si les artistes précédemment cité·es tiraient leur héritage

de la culture hip-hop précédant les années 2010, on pourrait argumenter

qu’ici, il s’agit plutôt de faire évoluer la trap plus tardive. Il

s’agit moins de faire passer un message social ou politique que

d’imposer un style flamboyant, d’attirer le regard et surtout l’oreille.

Musicalement, cette volonté se traduit par des instrumentales plus

complexes, complètes et parfois évolutives, parfois presque

symphoniques. Les boucles de sample et de percussions répétées toutes

les quatre mesures se muent en des structures de morceaux plus complexes : intros, couplets, pré-refrains, refrains, ponts, outros… Tant de

choix musicaux peu exploités (bien que tout de même présents) par les

rappeur·euses précédent·es plus axé·es sur le fond. Ces structures

permettent aux artistes de développer des univers imagés plus détaillés, avec une manière différente de ce que feraient les seules paroles.

Ainsi, un artiste comme Slimka se met en scène en différents personnages

au fil des projets, en passant des inspirations de films d’action comme

Old Boy Slimka, Rainbow, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void ou Kill Bill

Slimka, Rainbow, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void ou Kill Bill Slimka, Headshot, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void pour les clips de son album Tunnel

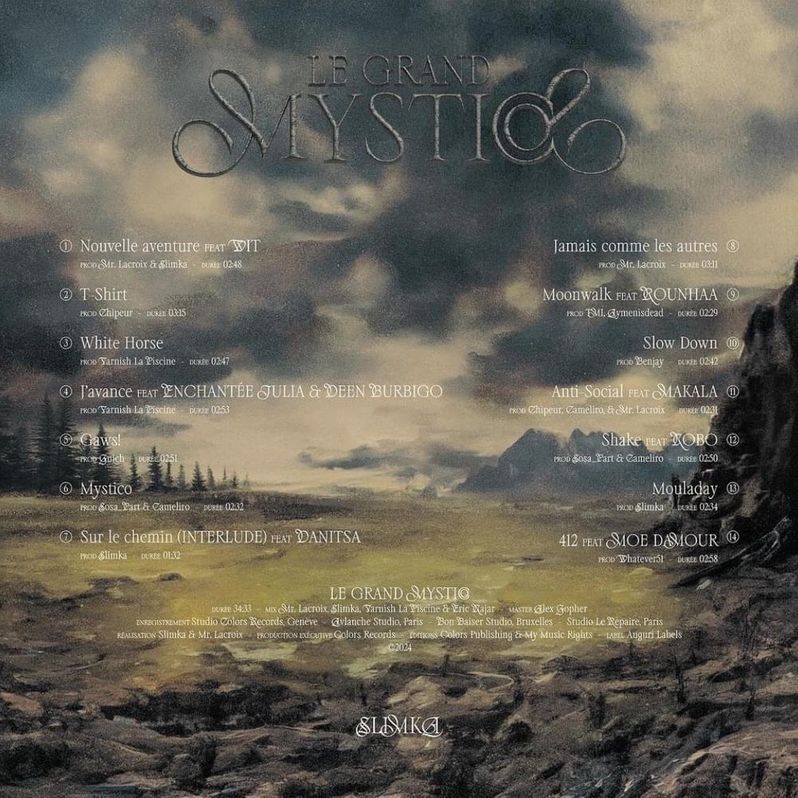

Vision en 2021, jusqu’à développer une personnalité à part entière, apparence physique comprise, pour Le Grand Mystico en 2023. Le lien

entre musique et mise en image de ces albums se fait ici de lui-même, mais il est favorisé entre autres par l’attention apportée aux détails

des instrumentales. Dans Le Grand Mystico, les cuivres, trompettes, et

d’autres instruments typiquement associés aux musiques festives, foraines (comme dans Jamais comme les autres), créent un univers

cohérent au fil des morceaux. On les retrouve d’ailleurs dans un détail

de la pochette de l’album, comme s’ils étaient indissociables de

l’imagerie de celui-ci. Ces instruments, lorsque couplés à des sonorités

plus électroniques, comme des basses très fortes et sombres, donnent à

l’album une tournure inquiétante, presque malsaine, conçue pour

surprendre, voire choquer l’oreille non avertie. Le look adopté par

l’artiste semble avoir la même visée : cheveux coiffés en grandes piques

et vêtements excentriques, pleins de pointes et de lanières de cuir

Slimka, Headshot, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void pour les clips de son album Tunnel

Vision en 2021, jusqu’à développer une personnalité à part entière, apparence physique comprise, pour Le Grand Mystico en 2023. Le lien

entre musique et mise en image de ces albums se fait ici de lui-même, mais il est favorisé entre autres par l’attention apportée aux détails

des instrumentales. Dans Le Grand Mystico, les cuivres, trompettes, et

d’autres instruments typiquement associés aux musiques festives, foraines (comme dans Jamais comme les autres), créent un univers

cohérent au fil des morceaux. On les retrouve d’ailleurs dans un détail

de la pochette de l’album, comme s’ils étaient indissociables de

l’imagerie de celui-ci. Ces instruments, lorsque couplés à des sonorités

plus électroniques, comme des basses très fortes et sombres, donnent à

l’album une tournure inquiétante, presque malsaine, conçue pour

surprendre, voire choquer l’oreille non avertie. Le look adopté par

l’artiste semble avoir la même visée : cheveux coiffés en grandes piques

et vêtements excentriques, pleins de pointes et de lanières de cuir Slimka dans son accoutrement représentant son personnage décrit dans l’album Le Grand Mystico. La

mise en image de ces personnages est très importante pour Slimka mais

aussi pour les autres artistes, puisqu’il s’agit d’une projection de

leur intention artistique. On retrouve donc les rappeur·euses eux-mêmes

sur la grande majorité des pochettes de cette partie de la carte. Les

couleurs utilisées sont également parlantes, puisqu’on observe une

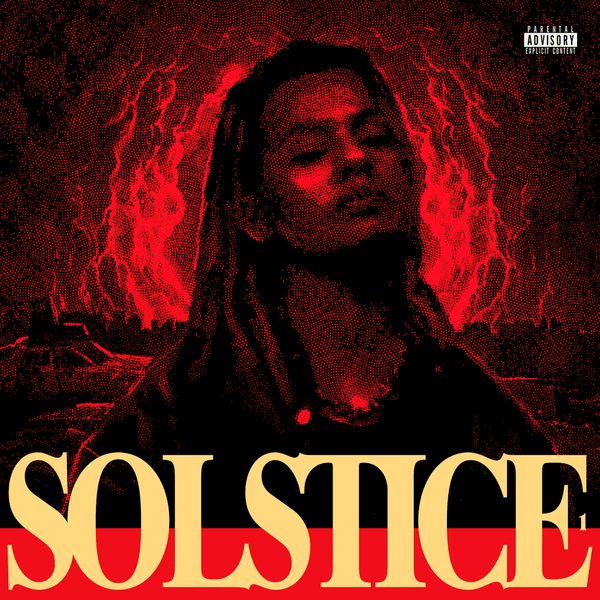

dominante de rouge vif (sur Solstice de Lala &ce, Deadly Poison

Sting de Baby Hayabusa et RECHERCHE&DESTRUCTION de Jolagreen23

Slimka dans son accoutrement représentant son personnage décrit dans l’album Le Grand Mystico. La

mise en image de ces personnages est très importante pour Slimka mais

aussi pour les autres artistes, puisqu’il s’agit d’une projection de

leur intention artistique. On retrouve donc les rappeur·euses eux-mêmes

sur la grande majorité des pochettes de cette partie de la carte. Les

couleurs utilisées sont également parlantes, puisqu’on observe une

dominante de rouge vif (sur Solstice de Lala &ce, Deadly Poison

Sting de Baby Hayabusa et RECHERCHE&DESTRUCTION de Jolagreen23 Jolagreen23, RECHERCHE&DESTRUCTION, 2023), traduisant les émotions fortes que procurent ces morceaux de trap plus

assurés, voire agressifs que ce qui se fait ailleurs.

Jolagreen23, RECHERCHE&DESTRUCTION, 2023), traduisant les émotions fortes que procurent ces morceaux de trap plus

assurés, voire agressifs que ce qui se fait ailleurs.

Cette mise en avant des artistes s’accompagne d’un travail graphique

plus prononcé, toujours dans une volonté de prolonger l’univers musical

le plus loin possible, de lui construire une véritable identité. Pour

reprendre l’exemple de l’album de Slimka, la communication autour de ce

dernier, coordonnée par le directeur artistique Kenzo RPTG, utilise la

police dessinée par Robin Pitchon, la Triliad[fig

Dans cette partie de la carte, les artistes tendent à peu utiliser ou

revendiquer la pratique du bricolage pour construire leurs esthétiques.

Les collaborations avec d’autres créateur·ices gravitant autour de cette

scène underground aideront à la place à construire une esthétique

poussée : rappeur·euses, illustrateur·ices, graphistes, typographes, réalisateur·ices… On retrouve en réalité ce type de collaborations

partout dans la cartographie, mais celles évoquées ici sont

particulièrement nourries par la volonté de créer des projets aux

univers riches. Les rencontres, la création d’un réseau permettent de

mutualiser des compétences, des connaissances, palliant le manque de

moyens, le bricolage, et le braconnage. Travailler avec d’autres

artistes, dans le domaine musical comme graphique, c’est trouver de

nouvelles inspirations, de nouvelles esthétiques, mais aussi

s’entraider, chacun apportant sa maîtrise de ses compétences. Les

featurings sont ici la partie immergée de l’iceberg : les rappeur·euses

et beatmaker·euses underground collaborent entre elles et eux au fil des

rencontres et des affinités musicales, contrairement à la partie plus

industrielle du rap qui vise à faire se rencontrer les plus grosses

têtes d’affiche pour générer des succès commerciaux. Au delà de l’aspect

musical, on retrouve ainsi des associations de rappeur·euses et de

graphistes ou de réalisateur·ices qui contribuent à former ces

écosystèmes très soudés. L’exemple le plus notable dans cette partie de

la carte serait celui du collectif Holow composé de deux personnes, que

l’on retrouvera entre autres sur des projets comme Faded Flower Story

et Deadly Poison Sting de baby hayabusa, mais aussi avec d’autres

artistes évoluant dans une autre partie de la carte. On retrouvera ainsi

le collectif à l’extrémité droite pour la pochette de Nameless

Belligerent de FEMTOGO, ou au contraire dans la partie gauche avec La

solution, l’EP commun de Mairo et H Jeunecrack, et le clip Deux ailes

de cire de Asinine Asinine, Deux ailes de cire, 2024. Clip réalisé par Jules Harbulot, réalisé en partie en stop-motion et inspiré

de l’univers de Tim Burton.

Asinine, Deux ailes de cire, 2024. Clip réalisé par Jules Harbulot, réalisé en partie en stop-motion et inspiré

de l’univers de Tim Burton.

Tous ces artistes sont lié·es par un réseau

intangible, qui prend sa source dans la volonté de créer un univers

propre à chaque nouveau projet, pour mieux immerger le public dedans.

Ces associations font le propre de cette culture souterraine, et seront

particulièrement prises en exemple dans la partie suivante. Le rôle de

ces beatmaker·euses, graphistes, typographes, réalisateur·ices est

décisif dans la création musicale, mais leur participation reste bien

souvent sous estimée par la majorité du public. Les rappeur·euses

occupent presque toujours la tête d’affiche lors de la promotion d’un

projet, en tant que tête pensante à l’origine de celui-ci. La part

d’implication d’autres personnes lors de la conception musicale et

visuelle reste souvent peu définie, et est laissée à explorer aux

quelques passionné·es voulant réellement comprendre comment leurs

morceaux préférés voient le jour. Ces acteur·ices du rap souterrain sont

heureusement très souvent crédité·es et remercié·es par les artistes, bien plus ouvertement que dans le milieu de la scène mainstream par

exemple. Il est ainsi plus simple de comprendre comment ces projets sont

le résultat de travaux d’équipe, de croisement d’esthétiques et de

réseaux de créateur·ices. Pour en revenir aux projets présents dans

cette branche du rhizome, on constate tout de même un attachement bien

présent à la partie gauche de la carte, précédemment analysée : Lala&ce

fait appel pour la pochette de Solstice à l’illustrateur Dexter

Maurer Lala&ce, SOLSTICE, 2024, qui travaille également régulièrement avec Mairo comme sur les

projets omar chappier et Déjeuner en paix, que l’on citait déjà

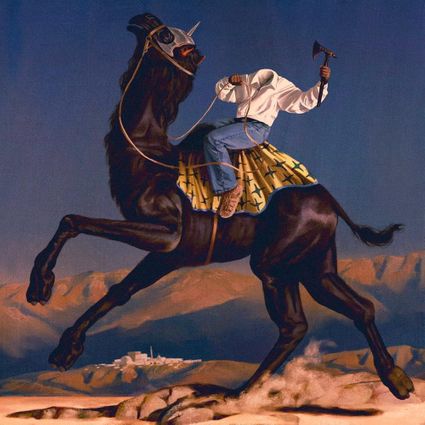

précédemment. La pochette de l’album Le Grand Mystico[fig

Lala&ce, SOLSTICE, 2024, qui travaille également régulièrement avec Mairo comme sur les

projets omar chappier et Déjeuner en paix, que l’on citait déjà

précédemment. La pochette de l’album Le Grand Mystico[fig

Les frontières entre les sous-genres sont ainsi poreuses, et la notion de rhizome prend tout son sens : chaque nouvel album apporte son lot de références, de rappels à des œuvres existantes, mais tente aussi de se démarquer et de créer un nouvel univers. Les possibilités sont ainsi démultipliées, et il devient difficile de catégoriser les projets et les artistes selon des genres ou des sous-genres. Malgré cela, les tendances qui se dégagent, à la fois musicalement et graphiquement, aident à percevoir l’ensemble du paysage du rap underground. Si ces affirmations se vérifient en grande majorité, il existe un point de rupture dans cette cartographie. À partir d’un certain degré d’innovation musicale et graphique, des artistes ont une fois de plus réussi à se détacher de courants existants. Ceux-ci se saisissent pleinement de ces nouvelles technologies numériques propres à la nouvelle génération, et en font leur direction artistique, quitte à laisser de côté certains fondamentaux du rap.

Aux alentours de l’année 2020, un renversement semble s’effectuer dans

la scène rap underground française. Comme frappé·es par la conscience

que le rap ne pouvait échapper à la numérisation des moyens de

créations, les nouveaux·elles artistes se lancèrent à corps perdu dans

une esthétique dite « digitale ». La naissance de cette esthétique

pourrait être fixée en février 2020, date de sortie de l’album TRINITY

de Laylow. Cet album propulsera l’artiste sur le devant de la scène rap, dans laquelle il est aujourd’hui un des acteurs les plus importants.

L’esthétique digitale se retrouve dès le nom, emprunté à la célèbre

agente du film Matrix. La direction artistique de l’album s’inspirera

d’ailleurs plus en profondeur de ce film, avec la dominance de la

couleur verte, s’imposant comme symbole du virtuel depuis les sœurs

Wachowski. De la pochette avec sa photo retouchée, lisse comme si

modélisée en 3D, jusqu’aux morceaux, tout semble robotique, numérique :

Laylow couvre sa voix d’effets, d’AutoTune*, et les instrumentales

sombres utilisent toujours plus de sonorités métalliques, numériques et

agressives Laylow, TRINITY, 2020. On retrouve dans TRINITY ce qui constituera une base, voire même une inspiration pour la nouvelle vague d’artistes qui

émergeront dans les années suivantes. L’album se place comme une pierre

angulaire, une porte ouverte sur toutes les nouvelles déclinaisons qui

vont naître par la suite de cette numérisation du rap.

Laylow, TRINITY, 2020. On retrouve dans TRINITY ce qui constituera une base, voire même une inspiration pour la nouvelle vague d’artistes qui

émergeront dans les années suivantes. L’album se place comme une pierre

angulaire, une porte ouverte sur toutes les nouvelles déclinaisons qui

vont naître par la suite de cette numérisation du rap.

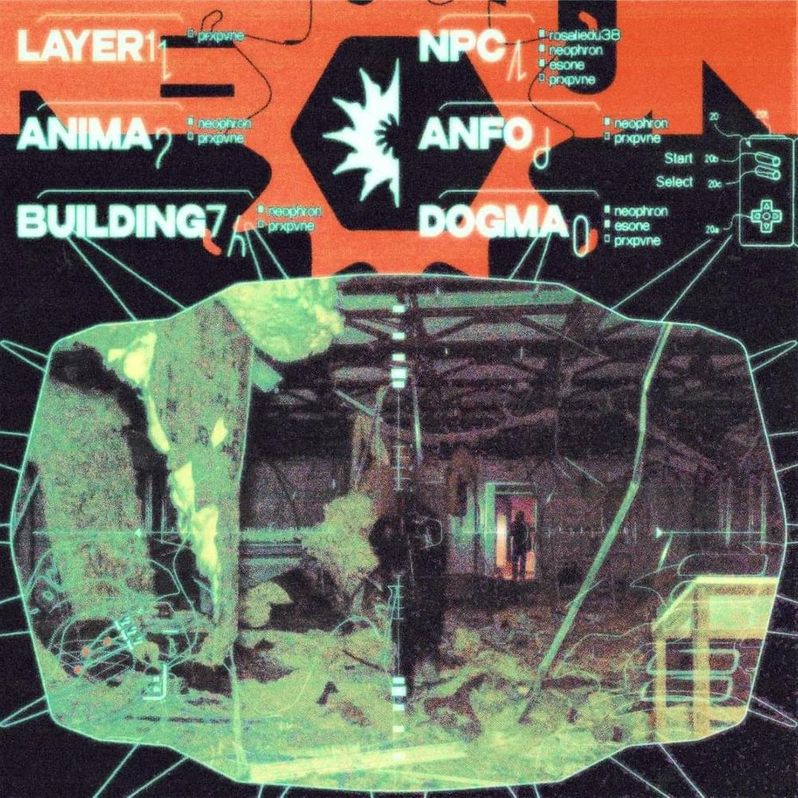

Cette partie de la carte regroupe ainsi des artistes ayant fait des

choix drastiques dans leur musique pour créer de nouvelles sonorités.

Bien que toujours attaché·es aux bases du rap par leur façon de

structurer les morceaux, d’écrire, de déclamer, ces artistes remettent

en question certains fondamentaux. Dans la continuité de la partie

précédente où l’écriture était placée au même plan que la musicalité

pour obtenir une fusion des deux, ici, les paroles passent le plus

souvent après les instrumentales, et les mélodies. Il devient plus

important pour les artistes d’avoir de bonnes toplines* (mélodies

chantées) que porter des paroles lourdes de sens. Bien évidemment, il

s’agit d’un spectre, où les différent·es artistes prennent place à une

extrémité, à l’autre, ou quelque part au milieu. Le rappeur Winnterzuko

souhaitera ainsi garder au milieu des sonorités électroniques des textes

forts dans lesquels il parle de son vécu difficile : enfant immigré d’un

pays en guerre ayant vécu dans la précarité à son arrivée en France, et

ce jusqu’à son début de succès dans le rap. De l’autre côté, cette

entrée dans la numérisation du rap est caractérisée par des effets de

voix toujours plus présents, et des instrumentales toujours plus

complexes et complètes. Celles-ci utilisent de moins en moins

d’instruments réels, au profits de synthétiseurs et de leurs sons et

textures travaillées. L’instrumentale prend parfois le pas sur la voix, qui devient alors un instrument à part entière, comme chez Realo où les

paroles sont la plupart du temps indéchiffrables Realo, Island dans l’album EMOTION, 2020, et justes

vectrices d’une énergie et de mélodies fortes. Du côté graphique, cette

digitalisation est d’abord traduite par une utilisation omniprésente

d’imageries 3D. On constate rapidement cette tendance dans la partie

centrale de la carte, particulièrement en bas. Toutes les pochettes de

cette partie, à l’exception d’une, sont réalisées en 3D, ou en intègrent

des éléments. S’ajoute à cela une présence accentuée du design

graphique, dans la continuité de la partie précédente. Les artistes

cité·es s’associent en effet plus souvent qu’ailleurs avec des

graphistes en particulier, formant des paires créatives de la même

manière que pourraient le faire un rappeur et un beatmaker. Ainsi, des

créateurs comme Kerning Castle, typographe, ou Yev, artiste 3D, se

retrouvent impliqués dans presque tous les projets de Realo, Zoomy, abel31 et Winnterzuko, quatre artistes très proches musicalement et

amicalement (beaucoup de morceaux communs, voire des projets comme SEXY

TURBO SPEED existent d’ailleurs entre ces artistes).

Les imageries 3D et les typographies déformées, extravagantes viennent

encore une fois soutenir le propos de la musique, en appuyant

l’abondance d’effets et de percussions explosives. Les univers

représentés sont irréels, oniriques, comme sur les pochettes de Zoomy

avec OBLIV!ON

Realo, Island dans l’album EMOTION, 2020, et justes

vectrices d’une énergie et de mélodies fortes. Du côté graphique, cette

digitalisation est d’abord traduite par une utilisation omniprésente

d’imageries 3D. On constate rapidement cette tendance dans la partie

centrale de la carte, particulièrement en bas. Toutes les pochettes de

cette partie, à l’exception d’une, sont réalisées en 3D, ou en intègrent

des éléments. S’ajoute à cela une présence accentuée du design

graphique, dans la continuité de la partie précédente. Les artistes

cité·es s’associent en effet plus souvent qu’ailleurs avec des

graphistes en particulier, formant des paires créatives de la même

manière que pourraient le faire un rappeur et un beatmaker. Ainsi, des

créateurs comme Kerning Castle, typographe, ou Yev, artiste 3D, se

retrouvent impliqués dans presque tous les projets de Realo, Zoomy, abel31 et Winnterzuko, quatre artistes très proches musicalement et

amicalement (beaucoup de morceaux communs, voire des projets comme SEXY

TURBO SPEED existent d’ailleurs entre ces artistes).

Les imageries 3D et les typographies déformées, extravagantes viennent

encore une fois soutenir le propos de la musique, en appuyant

l’abondance d’effets et de percussions explosives. Les univers

représentés sont irréels, oniriques, comme sur les pochettes de Zoomy

avec OBLIV!ON Zoomy, OBLIV!ON, 2022 et GATE, ou plongent directement dans le numérique

comme Winnterzuko sur WINNTERMANIA

Zoomy, OBLIV!ON, 2022 et GATE, ou plongent directement dans le numérique

comme Winnterzuko sur WINNTERMANIA Winnterzuko, WINNTERMANIA, 2022. Cette proximité entre graphistes

et rappeur·euses finit par créer une esthétique commune, comme un

écosystème tournant autour de quelques créateur·ices. C’est d’ailleurs

autour de ce milieu que l’on retrouve des affiches de soirées ou DJ sets

très poussées graphiquement : les Rêves Party[fig

Winnterzuko, WINNTERMANIA, 2022. Cette proximité entre graphistes

et rappeur·euses finit par créer une esthétique commune, comme un

écosystème tournant autour de quelques créateur·ices. C’est d’ailleurs

autour de ce milieu que l’on retrouve des affiches de soirées ou DJ sets

très poussées graphiquement : les Rêves Party[fig

Dans toutes ces directions graphiques comme musicales, un trait commun

semble lier les projets de cette partie de la carte : rester à la pointe

de l’innovation artistique. En allant chercher plus loin, on observe sur

les tracklists* des albums des compositions très actuelles dans le monde

du design, cette fois-ci plus sobres que sur les pochettes. Ce contraste

est surtout marqué par l’utilisation de polices linéales couplées à une

mise en page sobre, avec quelques couleurs distinctives, comme sur les

tracklists de OBLIV!ON et DIRTYSPRITE19R[fig

En effet, Pascal Plantard cite dans son texte à propos des notions de

braconnage, bricolage et butinage, un autre anthropologue ayant théorisé

l’insertion sociale de technologies. Victor Scardigli décrit alors en

1992 trois temps à cette démocratisation, qui peuvent être appliqués, en

reformant un peu ces notions, à l’utilisation des outils numériques dans

le rap underground. D’abord, le temps de l’innovation constitue le point

de départ : on y découvre comment utiliser les technologies numériques, et dans le cas du rap, toutes les déclinaisons créatives qu’elles

impliquent. Cette partie centrale de la carte représente assez bien la

période d’innovation, où des artistes comme Winnterzuko ouvrent une

porte en rappant sur des instrumentales se rapprochant de la techno ou

l’électro. Ensuite vient le temps de la massification, où les

technologies numériques se démocratisent à grande échelle. Dans le rap

underground, cette évolution s’apparenterait à l’arrivée de nouvelles et

nouveaux artistes cherchant à s’inspirer de ces pionnier·es, formant une

nouvelle branche du rhizome se développant vers le haut et à droite, encore une nouvelle évolution musicale que nous évoquerons par la suite.

Cette massification cède enfin la place à un temps de banalisation, où

le phénomène de nouveauté s’estompe, et l’utilisation de ces

technologies rentre dans le quotidien. Chez les artistes placés au

centre de la carte, on observe le début de cette tendance, à un moment

où le public et les artistes s’habituent à la présence de ces

instrumentales et effets numériques très chargés. Dans la relation entre

musique et image, cela implique une recherche de renouveau de la part

des rappeur·euses. Tant graphiquement que musicalement, certain·es

artistes tentent de se détacher de cette esthétique numérique qui

pourrait, avec quelques années de recul, devenir clichée. C’est le cas

par exemple d’abel31, qui abandonne peu à peu la 3D pour des

propositions plus proches du design graphique au sens propre. Kerning

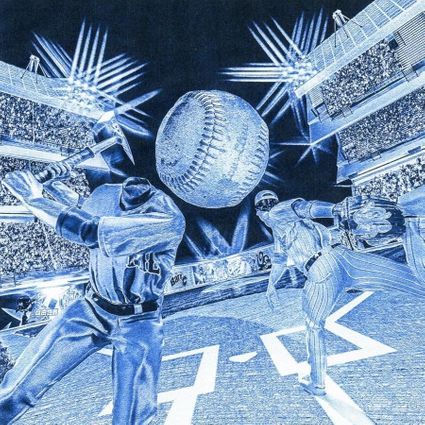

Castle transforme ainsi le très célèbre logo I love New-York de Milton

Glaser pour 4h16 abel31, 4h16, 2023, et abel31 utilise simplement des photographies peu

retouchées pour 0010 et mercuriales_. Ces choix de représentations

graphiques témoignent d’une certaine prise de maturité sur sa musique, osant désormais associer des sonorités numériques et artificielles à

d’autres imageries que simplement des modèles 3D. De la même manière, on

constate une évolution progressive du graphisme de ce sous-genre en même

temps que la musique des artistes. Alors que Zoomy se rapproche de la

rage* américaine dans sa mixtape DIRTYSPRITE19R, il choisit encore

une fois de délaisser la 3D au profit d’une photographie, certes encore

très retouchée et stylisée pour conserver une touche personnelle.

abel31, 4h16, 2023, et abel31 utilise simplement des photographies peu

retouchées pour 0010 et mercuriales_. Ces choix de représentations

graphiques témoignent d’une certaine prise de maturité sur sa musique, osant désormais associer des sonorités numériques et artificielles à

d’autres imageries que simplement des modèles 3D. De la même manière, on

constate une évolution progressive du graphisme de ce sous-genre en même

temps que la musique des artistes. Alors que Zoomy se rapproche de la

rage* américaine dans sa mixtape DIRTYSPRITE19R, il choisit encore

une fois de délaisser la 3D au profit d’une photographie, certes encore

très retouchée et stylisée pour conserver une touche personnelle.

Les artistes de cette partie de la carte semblent vite avoir réalisé qu’associer musique et design graphique pouvait autant être efficace que nuisible à l’évolution d’une esthétique. Il s’agissait après quelques années d’exploitation d’imageries 3D, de machinerie et de robotique, d’évoluer vers une nouvelle forme de représentation de leur musique, plus personnelle. La numérisation de la pratique de ces artistes pourrait trouver ici ses limites, en même temps que cette course à l’innovation. Afin d’éviter que leurs morceaux ne vieillissent dans quelques années lorsque les standards technologiques et musicaux auront évolué, les rappeur·euses font le choix de diversifier leur musique et la représentation qu’ils en font. H Jeunecrack constatait d’un œil extérieur ce changement de mouvance en 2023 dans le morceau La preuve : « C’est pas parce que c’est électronique que c’est le turfu : la preuve ». Les artistes cité·es ci-dessus évoluent, mais inlassablement, le rhizome se développe et crée des sous-genres se déplaçant vers la droite sur la carte. Inspiré·es de cette esthétique numérique, certain·es artistes décident volontairement de pousser à outrance les curseurs. Il s’agit pour eux d’intégrer des marqueurs temporels dans leur musique, en utilisant massivement et de nouvellement des outils numériques et leurs caractéristiques, en invoquant des références culturelles présentes ou passées, comme pour témoigner de l’époque dans laquelle ils et elles évoluent.

Suite au bouleversement culturel amené par le rap aux sonorités

numériques que nous venons d’évoquer, on observe une diversification

exponentielle d’esthétiques dérivées. L’exploitation de ces sonorités va

encore plus loin, menée par une nouvelle génération d’artistes venu·es y

mélanger leurs nouvelles inspirations culturelles, graphiquement comme

musicalement. Difficile de parler encore de rap ici, tant les mélodies

prennent le pas sur les paroles, devenues inintelligibles. Aux

instrumentales déjà surchargées, héritage de la partie précédente, s’ajoutent maintenant des bugs et glitchs audios, symptomatiques de ces

nouvelles esthétiques développées snorunt & shaadi, vivienne westwood, 2021. Si les termes pour définir

toutes ces évolutions manquent ces dernières années, le grand public

généralisera souvent pour les regrouper sous les dénominations

d’hyperpop*, ou de glitchcore*. Ces termes, en réalité peu appropriés, font surtout référence à d’anciens mouvements des années 2010 auxquels

ces artistes font aujourd’hui appel dans leur façon de rapper et de

composer les instrumentales. À partir des années 2020, le terme hyperpop

va être utilisé par les auditeur·ices de rap pour englober tous ces

germes de nouvelles sonorités. Représentatives d’une génération nourrie

aux stimulations visuelles et sonores extrêmes via les technologies

numériques et les réseaux sociaux, il est tout à fait normal que ces

styles fassent monter les BPM des morceaux à des hauteurs jamais

atteintes dans le rap. En moyenne, un morceau de boom-bap* qui tourne

autour des 90 BPM fait pâle figure face aux 160 BPM voire plus des

morceaux hyperpop. Un article de Cristina Luis, publié dans le journal

El Mundo de Madrid et traduit par Courrier International, résume bien

la genèse de ce style hybride en osmose avec son époque. Nina Emocional, une artiste hyperpop espagnole définit le genre ainsi : « Il y a dans

les morceaux d’hyperpop une sorte d’horror vacui (…) Ils contiennent

beaucoup d’informations. Nous vivons à une époque où le flot d’inputs

est incessant, captant notre attention en permanence. Pour moi, c’est la

musique d’une génération »12. L’artiste conclura même sa définition en

confirmant que l’utilisation du numérique est une composante à part

entière de cette musique, qui est « une recherche constante d’un moyen

d’exprimer [ses] émotions et [son] identité en utilisant les

nouvelles technologies ». Il est vrai qu’à mieux écouter les textes des

artistes de cette catégorie, certain·es utilisent les nombreux effets

sur leurs voix pour cacher un mal-être, une tristesse généralisée.

snorunt dévoile ses complications amoureuses

snorunt & shaadi, vivienne westwood, 2021. Si les termes pour définir

toutes ces évolutions manquent ces dernières années, le grand public

généralisera souvent pour les regrouper sous les dénominations

d’hyperpop*, ou de glitchcore*. Ces termes, en réalité peu appropriés, font surtout référence à d’anciens mouvements des années 2010 auxquels

ces artistes font aujourd’hui appel dans leur façon de rapper et de

composer les instrumentales. À partir des années 2020, le terme hyperpop

va être utilisé par les auditeur·ices de rap pour englober tous ces

germes de nouvelles sonorités. Représentatives d’une génération nourrie

aux stimulations visuelles et sonores extrêmes via les technologies

numériques et les réseaux sociaux, il est tout à fait normal que ces

styles fassent monter les BPM des morceaux à des hauteurs jamais

atteintes dans le rap. En moyenne, un morceau de boom-bap* qui tourne

autour des 90 BPM fait pâle figure face aux 160 BPM voire plus des

morceaux hyperpop. Un article de Cristina Luis, publié dans le journal

El Mundo de Madrid et traduit par Courrier International, résume bien

la genèse de ce style hybride en osmose avec son époque. Nina Emocional, une artiste hyperpop espagnole définit le genre ainsi : « Il y a dans

les morceaux d’hyperpop une sorte d’horror vacui (…) Ils contiennent

beaucoup d’informations. Nous vivons à une époque où le flot d’inputs

est incessant, captant notre attention en permanence. Pour moi, c’est la

musique d’une génération »12. L’artiste conclura même sa définition en

confirmant que l’utilisation du numérique est une composante à part

entière de cette musique, qui est « une recherche constante d’un moyen

d’exprimer [ses] émotions et [son] identité en utilisant les

nouvelles technologies ». Il est vrai qu’à mieux écouter les textes des

artistes de cette catégorie, certain·es utilisent les nombreux effets

sur leurs voix pour cacher un mal-être, une tristesse généralisée.

snorunt dévoile ses complications amoureuses snorunt, 0bpm dans l’album glalie, 2021, et 55ASKY évoque son

enfermement et son addiction aux sucreries et antidépresseurs dans l’album PILLZ & KANDY KRUSH

snorunt, 0bpm dans l’album glalie, 2021, et 55ASKY évoque son

enfermement et son addiction aux sucreries et antidépresseurs dans l’album PILLZ & KANDY KRUSH 55ASKY, PILLZ & KANDY KRUSH, 2024. Tous ces

questionnements d’une jeune génération sont dissimulés sous des couches

d’Autotune, mais aussi par des imageries colorées, et encore une fois

très stimulantes visuellement.

55ASKY, PILLZ & KANDY KRUSH, 2024. Tous ces

questionnements d’une jeune génération sont dissimulés sous des couches

d’Autotune, mais aussi par des imageries colorées, et encore une fois

très stimulantes visuellement.

Toute la partie centrale supérieure jusqu’à la droite de la carte

poursuit donc l’exploration numérique lancée par les artistes de la

partie précédente, en utilisant majoritairement des images 3D pour

illustrer leurs albums. La plupart des artistes conçoivent également un

personnage pour les représenter en ligne, comme Dyspeed, snorunt ou 55ASKY, qui

apparaissent dans leur communication au travers de ces alter-egos. Rien

de plus logique que toutes ces composantes, esthétiques musicales, images 3D, utilisation d’alter-egos, finissent par se mêler au monde des

jeux vidéos. En tant que marqueurs culturels énormes sur ces nouvelles

générations, il est normal que ces artistes choisissent d’associer leur

musique à des univers graphiques dans lesquels ils et elles ont baigné

en grandissant. Intervient alors la troisième notion définie par Pascal

Plantard : le butinage. Les artistes piochent dans leur entourage et

dans les œuvres culturelles qu’ils et elles connaissent pour créer un

amalgame de références personnelles. Ce butinage n’est évidemment pas

spécifique à cette partie de la carte, ni au rap, ni même à la musique

elle-même, tant chaque artiste prend inspiration dans ce qui l’entoure

pour créer. Malgré tout, cette notion reste intéressante à analyser dans

le contexte de l’hyperpop, puisqu’elle ancre ce sous-genre dans une

génération particulière, ayant grandi avec des bases culturelles en

commun. Les références aux jeux-vidéos étaient en vérité déjà présentes

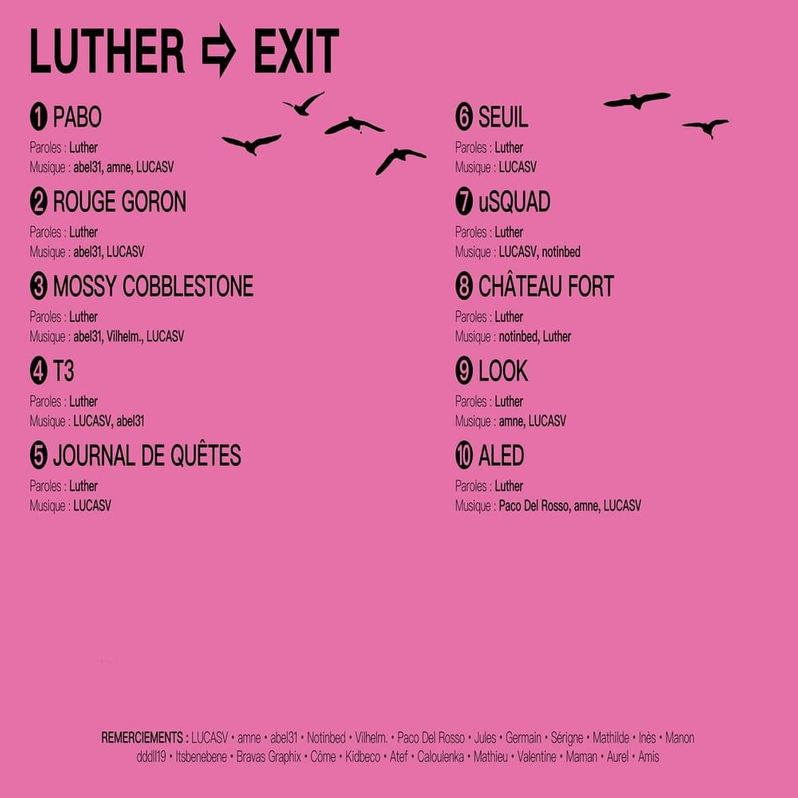

un peu partout dans les parties précédentes : Jolagreen23 nomme son

projet +99XP (points d’expérience dans les jeux) et fait référence au

logo PEGI sur la pochette, et Luther nomme plusieurs morceaux en

référence aux jeux cultes Pokémon et Minecraft : Alakazam et MOSSY

COBBLESTONE. De manière générale, ces appels aux jeux sont disséminés

partout dans la culture rap underground, même lorsque les rappeur·euses

sont hors de l’équation : les graphistes de cette nouvelle génération

aussi ont été nourri·es à ces références. Les mettre de côté en parlant

de la naissance de ces esthétiques serait minimiser leur impact et leur

influence. On retrouvera par exemple une proposition d’affiche pour la

Rêves Party numéro 10 faisant référence à l’univers des JRPG (Japanese

Role Playing Game)[fig

Le butinage de ces artistes, musical comme graphique, est une nouvelle manière de s’adresser au public. Les artistes de la première partie préféraient prendre inspiration dans leur vécu et style de vie, pour aller chercher une résonance dans les auditeur·ices connaissant la même situation qu’eux. Les rappeur·euses hyperpop se servent plutôt d’esthétiques déjà existantes pour susciter les centres d’intérêt communs des auditeur·ices. L’utilisation de ces références sonne comme un nouveau moyen d’expression au sein de cette génération, qui cherche à partager ses propres références avec d’autres personnes. La communication et le partage de morceaux sur Internet permet ce type de rencontre, et contribue à faire de l’hyperpop un style s’étant développé très rapidement ces dernières années. L’artiste Rosa Fernandez confirmera cette relation dans l’article de El Mundo : « c’est un style très associé aux jeux vidéos, au fait de rester dans sa chambre et de créer une communauté sur Internet »13. Ces deux dernières caractéristiques rappellent le caractère underground de notre corpus, commençant tout juste à toucher un public plus large, mais jusqu’ici regroupant essentiellement des communautés en ligne.

Cette manière de partager ses références, d’en trouver des communes avec

d’autres personnes sur internet, touche d’autres esthétiques que

l’univers du jeu-vidéo. En accord avec la vague de nostalgie des années

2000–2010 actuelle, une sorte d’embranchement se crée sur la carte. Des

artistes se servent de ces emprunts à d’anciennes esthétiques, mais se

détachent de l’hyperpop pour faire revivre une esthétique qui leur

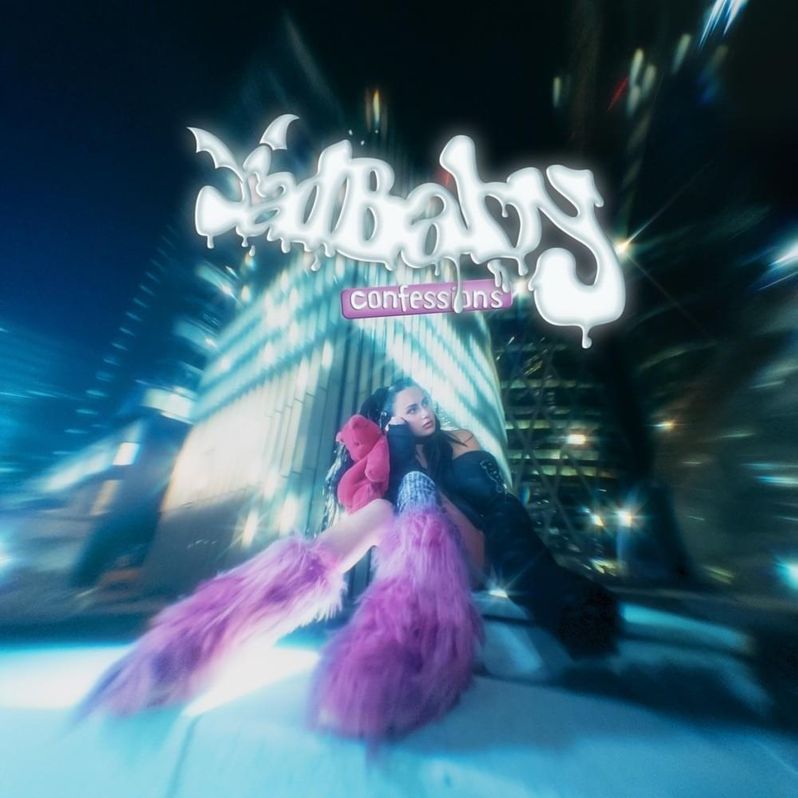

correspond plus. La rappeuse Babysolo33 clame ainsi son amour pour les

genres Y2K et Girlypop, ayant dominé les années 2000, pour créer une

sorte de temporalité parallèle. L’auditeu·rice se trouve transporté·e au

milieu des strass, des paillettes, où tout est rose et brillant, y

compris les téléphones à touches et les grosses voitures sous les

palmiers de Miami Tracklist de l’album de Babysolo : Radio $ummer Hits, 2023. Comme partout auparavant, cette identité graphique

particulière vient solidifier un style musical tout aussi girly, que

Babysolo33 développe en se comparant à une princesse, et grâce à sa voix

suave

Tracklist de l’album de Babysolo : Radio $ummer Hits, 2023. Comme partout auparavant, cette identité graphique

particulière vient solidifier un style musical tout aussi girly, que

Babysolo33 développe en se comparant à une princesse, et grâce à sa voix

suave Babysolo33, Leçon2Princess dans l’album SadBaby Confessions, 2022. Si beaucoup de petites filles ont connu et vécu cet univers

musical et graphique à cet époque, l’impact culturel de ce dernier est

tel que même les garçons se retrouvent dans la musique de Babysolo33,

qui fait appel à un imaginaire commun. Résultat d’années d’exposition à

ces esthétiques, le caractère générationnel de ces artistes n’est ainsi

pas à négliger, expliquant leur succès rapide chez des auditeur·ices

relativement jeunes.

Babysolo33, Leçon2Princess dans l’album SadBaby Confessions, 2022. Si beaucoup de petites filles ont connu et vécu cet univers

musical et graphique à cet époque, l’impact culturel de ce dernier est

tel que même les garçons se retrouvent dans la musique de Babysolo33,

qui fait appel à un imaginaire commun. Résultat d’années d’exposition à

ces esthétiques, le caractère générationnel de ces artistes n’est ainsi

pas à négliger, expliquant leur succès rapide chez des auditeur·ices

relativement jeunes.

Pour ces artistes, généralement récemment lancé·es dans le milieu de la

musique, se créer une identité musicale et visuelle représente un défi

de taille. Si celles-ci arrivent généralement avec l’expérience et le

temps, le caractère de plus en plus impulsif de l’industrie musicale

coupe court à ces temps de recherches personnelles. Il s’agit alors pour

les rappeur·euses de construire leur début de carrière en s’appuyant sur

des univers déjà existants, et ensuite éventuellement s’en détacher

après avoir pris en maturité, et développé son propre imaginaire. Des

artistes comme snorunt, évoqué précédemment, ou TKKF se trouvent ainsi

au début de cette progression, et basent leur esthétique presque

uniquement sur les licences qui les ont fait (et qui les font sûrement

toujours) vibrer. TKKF est en effet une personnalité évoluant très

rapidement depuis ces derniers mois, et ce notamment grâce à sa

communication prolifique sur TikTok. Sur ce réseau, il construit un lien

entre sa musique et ce personnage en postant ses morceaux superposés à

des images tirées de jeux Sonic The Hedgehog, personnage culte de SEGA.

Toutes ses pochettes découleront ainsi logiquement de cet univers, faisant apparaître des personnages de Sonic dans différents

environnements. Si TKKF n’est pas le premier à faire cette association

logique entre la très grande vitesse du hérisson bleu et les rythmes

effrénés de l’hyperpop et de la glitchcore (ces deux esthétiques sont

souvent associées sur Internet depuis plusieurs années maintenant), il

est certainement en France celui qui exploite le plus cette relation. Ce

lien entre image et musique deviendra en réalité si proéminent dans sa

façon de se représenter, que Sonic deviendra comme une extension de

l’artiste lui-même, prenant sa place sur ses pochettes TKKF, SXMMER! l0ng, 2024. Sur sa

collaboration avec 55ASKY, TKKF est donc représenté par Sonic, alors que

son acolyte possède un personnage propre à son univers : Rosalith, un ami imaginaire rose très souvent cité dans ses morceaux.

TKKF, SXMMER! l0ng, 2024. Sur sa

collaboration avec 55ASKY, TKKF est donc représenté par Sonic, alors que

son acolyte possède un personnage propre à son univers : Rosalith, un ami imaginaire rose très souvent cité dans ses morceaux. TKKF & 55ASKY, T55F, 2024. Difficile de dire si ce choix

témoigne d’un manque de maturité musicale, l’artiste n’en étant à ce

stade qu’au début de ses expérimentations musicales et graphiques, ou

bien d’un choix réfléchi sur la durée, impliquant tout un univers

graphique à développer pour se différencier de la licence de SEGA.

TKKF & 55ASKY, T55F, 2024. Difficile de dire si ce choix

témoigne d’un manque de maturité musicale, l’artiste n’en étant à ce

stade qu’au début de ses expérimentations musicales et graphiques, ou

bien d’un choix réfléchi sur la durée, impliquant tout un univers

graphique à développer pour se différencier de la licence de SEGA.

Ce type de parcours se retrouve chez d’autres rappeur·euses, qui peinent

pourtant à tirer leur épingle de cet immense jeu, comme commence à le

faire TKKF. En effet, de nombreux et nombreuses artistes débutant·es, absent·es sur la carte, choisissent aujourd’hui l’hyperpop comme porte

d’entrée dans le monde du rap. Que ce soit par effet de mode, ou par

proximité avec les esthétiques mises en avant par ce sous-genre, il

apparaît de plus en plus que ce sous-genre se sature de petits artistes

répliquant sensiblement les mêmes sonorités. On retrouve alors les mêmes

voix saturées d’effets, les mêmes instrumentales rapides, et donc

immanquablement les mêmes idées graphiques s’appuyant parfois à outrance

sur les univers vidéoludiques ou numériques. Du fait de leur jeune âge, ou de leur arrivée récente dans le monde de la musique, ces artistes

peinent à éviter l’écueil décrit en troisième partie, celui de tomber

dans le cliché du sous-genre que l’on représente, tant musicalement que

graphiquement, sans arriver à se distinguer par une idée particulière.

On pourra par exemple évoquer l’artiste Celebii, s’étant fait remarquer

sur TikTok début 2024 par des sons très conformes à l’hyperpop et à la

glitchcore, et associant son image au Pokémon dont il tire son

pseudonyme. Si ces apparitions marquent un début de carrière très

similaire à TKKF, à qui il est très souvent comparé, Celebii annonce

pourtant fin 2024 arrêter de produire des morceaux hyperpop pour évoluer

vers d’autres styles de rap, plus proches de la trap. Deux chemins

distincts se tracent alors ici : celui de Celebii est de tracer une

coupure nette, et de bifurquer brutalement vers un rap plus

traditionnel. Celui-ci n’ayant cependant que peu d’expérience dans ce

domaine (voire aucune, ce dernier annonçant avoir commencé la musique en

2024), les morceaux en résultant peinent à se démarquer des autres

artistes performant déjà dans ces styles, et avec bien plus

d’expérience. Celebii se place alors dans une position déséquilibrée, induite par des fondations musicales un peu fragiles qui ont pu le

conduire à suivre un mouvement musical et graphique comme par réflexe.

TKKF au contraire, décide de faire évoluer progressivement sa musique, et délaisse peu à peu les voix aiguës et pleines d’effets pour rapper

plus agressivement et frontalement, tout en gardant des instrumentales

propres à son style TKKF & Jima, SSX TRICKY dans l’album W1NT3R! l0ng, 2024. Ses pochettes elles aussi évoluent lentement, laissant place à des dessins digitaux plus proches des parties

précédentes de la carte (bien qu’on y retrouve toujours le personnage de

Sonic). On observe ainsi chez cet artiste une vision plus globale de son

début de carrière, qui semble témoigner d’une meilleure capacité à

survivre dans cet environnement musical saturé de propositions en tous

genres.

TKKF & Jima, SSX TRICKY dans l’album W1NT3R! l0ng, 2024. Ses pochettes elles aussi évoluent lentement, laissant place à des dessins digitaux plus proches des parties

précédentes de la carte (bien qu’on y retrouve toujours le personnage de

Sonic). On observe ainsi chez cet artiste une vision plus globale de son

début de carrière, qui semble témoigner d’une meilleure capacité à

survivre dans cet environnement musical saturé de propositions en tous

genres.

D’autres artistes parviennent heureusement à éviter de tomber dans les

clichés qu’amène l’hyperpop, afin de créer leur propre univers musical

et graphique. web7, plus ancien dans le milieu musical, est un bon

exemple de rappeur arrivant à la fin de cette réflexion sur sa propre

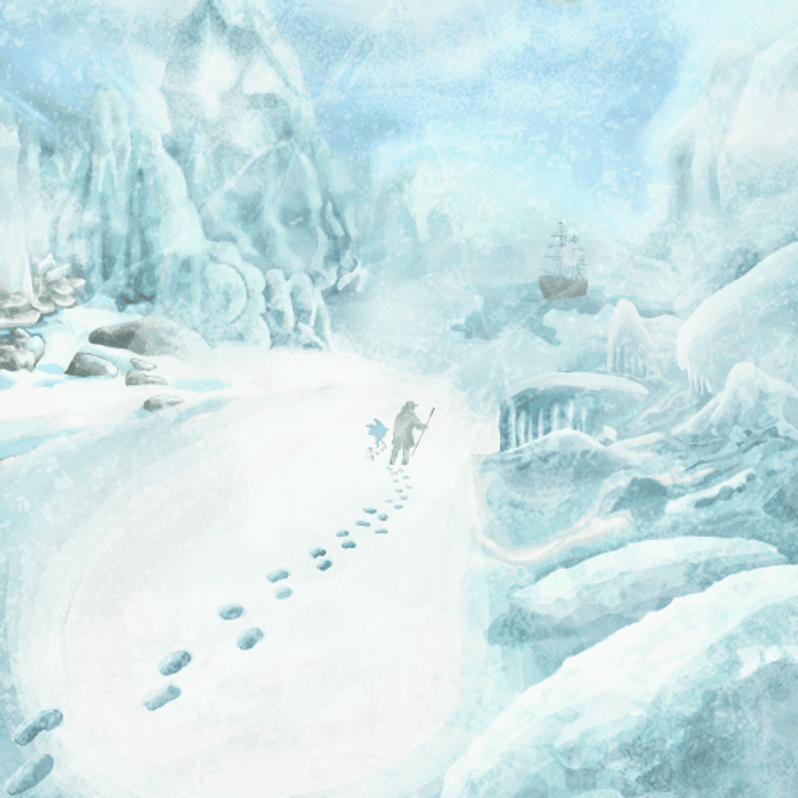

musique. Dans ses projets world first et wizard child, celui-ci

s’appuie sur des sonorités 8bit plus anciennes web7, cry online dans l’album world first, 2023, comme sur les

morceaux cry online ou tout bas, et intègre des glitchs, conformément au genre dans lequel il se positionne, mais sans se reposer

sur des licences particulières. On retrouve ainsi simplement une attache

au monde virtuel, à Internet, et à l’amour que l’artiste porte à la vie

en ligne, aux jeux-vidéos (déjà tout indiqué dans de nombreux titres de

morceaux, référençant cet univers : cry online, afk, wifi, no ui

no bullshit, pire 2 pire). En gardant un peu plus ses distances vis à

vis d’une licence en particulier, web7 s’assure ainsi de pouvoir faire

évoluer sa musique et les représentations graphiques qui l’accompagnent

sans se soucier d’une cohérence handicapante. Les pochettes de world

first et wizard child sont ainsi complètement différentes, l’une très

colorée, tout en 3D et l’autre très sombre, pointilliste, les deux

projets étant pourtant sortis à seulement 6 mois d’écart.

Ainsi, les artistes de la partie droite de la carte se réapproprient ces

courants musicaux et graphiques des années 2010 pour les faire évoluer

et emmener le rap dans une toute nouvelle dimension. À ce stade, beaucoup d’auditeur·ices et de journalistes peinent à trouver une

définition et un nom à ces sous-genres, expliquant l’emploi généralisant

du terme « hyperpop ». Mais la question ne se pose pas pour les

créateur·ices musicaux et graphiques, qui se contentent simplement de

mêler les esthétiques et influences qui leur sont chères pour se

construire leur identité propre.

web7, cry online dans l’album world first, 2023, comme sur les

morceaux cry online ou tout bas, et intègre des glitchs, conformément au genre dans lequel il se positionne, mais sans se reposer

sur des licences particulières. On retrouve ainsi simplement une attache

au monde virtuel, à Internet, et à l’amour que l’artiste porte à la vie

en ligne, aux jeux-vidéos (déjà tout indiqué dans de nombreux titres de

morceaux, référençant cet univers : cry online, afk, wifi, no ui

no bullshit, pire 2 pire). En gardant un peu plus ses distances vis à

vis d’une licence en particulier, web7 s’assure ainsi de pouvoir faire

évoluer sa musique et les représentations graphiques qui l’accompagnent

sans se soucier d’une cohérence handicapante. Les pochettes de world

first et wizard child sont ainsi complètement différentes, l’une très

colorée, tout en 3D et l’autre très sombre, pointilliste, les deux

projets étant pourtant sortis à seulement 6 mois d’écart.

Ainsi, les artistes de la partie droite de la carte se réapproprient ces

courants musicaux et graphiques des années 2010 pour les faire évoluer

et emmener le rap dans une toute nouvelle dimension. À ce stade, beaucoup d’auditeur·ices et de journalistes peinent à trouver une

définition et un nom à ces sous-genres, expliquant l’emploi généralisant

du terme « hyperpop ». Mais la question ne se pose pas pour les

créateur·ices musicaux et graphiques, qui se contentent simplement de

mêler les esthétiques et influences qui leur sont chères pour se

construire leur identité propre.

Grâce au regroupement de ces projets par proximité musicale, les différents mouvements au sein de cette relation entre design graphique et rap apparaissent plus clairement. On retrouve, à tous les niveaux de la scène underground, cette volonté de faire appel à des graphistes, des photographes, des peintres, pour traduire au mieux une expression musicale de niche. Chaque sous-genre forme comme un écosystème ayant un fonctionnement autonome et rendant lisible leur processus de création. Lorsque certain·es artistes choisissent d’utiliser l’image pour faire appel à des esthétiques qui les ont inspirées, qu’il s’agisse de tableaux de grands peintres dans la partie gauche, de films, ou de licences de jeux-vidéo vers le centre de la carte, certain·es autres préfèrent placer au centre de leur univers graphique un personnage créé de toutes pièces, comme dans la partie droite. Des rappeur·euses montent une équipe de professionnel·les qualifié·es, tandis que d’autres se reposent sur un réseau et des collaborateur·ices régulier·es partageant leurs références et leur vision artistique. Certain·es poussent leur univers plus loin que de simples pochettes à l’aide de clips, visualisers, posts sur les réseaux, affiches, et d’autres enchaînent les projets sans véritable communication.

Le réseau, en somme, croise des professionnel·les et des amateur·ices éclairé·es. Ces rencontres, ces

partages libres de références et d’esthétiques entre créateur·ices

musicaux et créateur·ices graphiques, pourraient être les déclencheurs

de nouveaux sous-genres. Dans la logique du rhizome, il serait attendu

qu’ils aboutissent eux-mêmes à la création de nouveaux dérivés. On

observe en réalité déjà ce phénomène, que ce soit de la part d’artistes

déjà bien implanté·es comme Realo qui rebat constamment les cartes et

refuse de se cantonner à un genre Realo & Deelee S, BORDERLINE, 2024, ou d’artistes plus jeunes et

nouveaux comme TKKF, qui s’éloignent tous les deux peu à peu des codes

de l’hyperpop qui les ont vu naître. Ce processus répété à l’infini rend

complexe l’étude de cet écosystème underground, et oblige à prendre

certains raccourcis lors des analyses musicales et graphiques afin de

rester concis. Beaucoup de sujets restent ainsi à aborder plus

précisément concernant cette scène underground, notamment les

conséquences de l’explosion du nombre d’artistes grâce aux moyens de

création et de publication de musique favorisés. Cette course à

l’innovation musicale qui en résulte plus ou moins directement, a un

impact sur les artistes ayant peu de visibilité. Ils et elles peuvent

peiner à façonner une identité, noyé·es dans la masse, à concevoir une

esthétique propre dans la diversité déjà là. Cette soif de nouveauté

musicale, tant du côté des artistes que du public, se traduit alors par

une ruée vers les nouvelles technologies, comme un far-west où tout

est à découvrir et où tout le monde s’arrache son lopin de terre. Le

développement des imageries 3D associées à l’Autotune et aux sonorités

glitchées cédera inévitablement sa place au profit de la prochaine

nouvelle découverte (cf. annexe : Artistes et émergence de

l’intelligence artificielle dans le rap). D’un autre côté, cette

constante évolution rhizomatique de la scène rap pousse des artistes à

recroiser leurs influences, à réutiliser des codes existants en les

transformant. Ainsi, un artiste comme Irko, situé à l’extrémité droite

de la carte, récupère les sonorités glitchées de l’hyperpop pour les

transposer dans son univers froid et métallique, associé à l’imagerie de

la guerre et des armes

Realo & Deelee S, BORDERLINE, 2024, ou d’artistes plus jeunes et

nouveaux comme TKKF, qui s’éloignent tous les deux peu à peu des codes

de l’hyperpop qui les ont vu naître. Ce processus répété à l’infini rend

complexe l’étude de cet écosystème underground, et oblige à prendre

certains raccourcis lors des analyses musicales et graphiques afin de

rester concis. Beaucoup de sujets restent ainsi à aborder plus

précisément concernant cette scène underground, notamment les

conséquences de l’explosion du nombre d’artistes grâce aux moyens de

création et de publication de musique favorisés. Cette course à

l’innovation musicale qui en résulte plus ou moins directement, a un

impact sur les artistes ayant peu de visibilité. Ils et elles peuvent

peiner à façonner une identité, noyé·es dans la masse, à concevoir une

esthétique propre dans la diversité déjà là. Cette soif de nouveauté

musicale, tant du côté des artistes que du public, se traduit alors par

une ruée vers les nouvelles technologies, comme un far-west où tout

est à découvrir et où tout le monde s’arrache son lopin de terre. Le

développement des imageries 3D associées à l’Autotune et aux sonorités

glitchées cédera inévitablement sa place au profit de la prochaine

nouvelle découverte (cf. annexe : Artistes et émergence de

l’intelligence artificielle dans le rap). D’un autre côté, cette

constante évolution rhizomatique de la scène rap pousse des artistes à

recroiser leurs influences, à réutiliser des codes existants en les

transformant. Ainsi, un artiste comme Irko, situé à l’extrémité droite

de la carte, récupère les sonorités glitchées de l’hyperpop pour les

transposer dans son univers froid et métallique, associé à l’imagerie de

la guerre et des armes Irko & amne, DANGER RAPPROCHÉ, 2023. Mais un rappeur comme FEMTOGO, d’abord associé à

Irko dans ce sous-genre officieusement surnommé « warmusic », s’en

démarque récemment. Ses derniers projets évoluent vers un style de rap

moins glitché, au sens et au message personnel et profond, que l’on

pourrait placer dans la partie gauche de la carte (cf. l’EP

Francs-Tireurs Partisans, absent de la carte car sorti après

l’écriture de ce mémoire).

Irko & amne, DANGER RAPPROCHÉ, 2023. Mais un rappeur comme FEMTOGO, d’abord associé à

Irko dans ce sous-genre officieusement surnommé « warmusic », s’en

démarque récemment. Ses derniers projets évoluent vers un style de rap

moins glitché, au sens et au message personnel et profond, que l’on

pourrait placer dans la partie gauche de la carte (cf. l’EP

Francs-Tireurs Partisans, absent de la carte car sorti après

l’écriture de ce mémoire).

La lecture de cette cartographie a fait apparaître aussi le caractère cyclique de cette scène. Des artistes d’aujourd’hui reprennent les éléments bases du rap plus traditionnel après l’avoir poussé presque hors de ses limites. Qu’il s’agisse de Realo, présent dans la partie centrale, ou de TKKF et FEMTOGO dans la partie droite, leurs univers respectifs évoluent en ce sens : moins d’Autotune, de glitchs et d’effets sur les voix pour renforcer le sens et les paroles, ainsi qu’une identité graphique se détachant des images 3D. Peut-on alors parler de la numérisation du rap après les années 2020 comme d’une tendance ? S’agit-il de la suite d’un cycle naturel, alternant entre renaissance, évolutions nombreuses, et oubli, pour ensuite recommencer ? Le rhizome continuera inévitablement à créer de nouveaux sous-genres, tant que les créateur·ices musicaux et graphiques seront désireux·ses de se réapproprier ces esthétiques qui les inspirent.

BEAUVAIS Yann, Monter Sampler : L’échantillonage généralisé, Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2000

BOSSEUR Jean-Yves, Musique et arts plastiques : Interactions aux XXe et XXIe siècles, Minerve, 2015

BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel : intersections musique/arts plastiques aujourd’hui, Paris : Dis-voir, 1992

BURTE Laurent, Scratch graphique : Un recherche typographique au plus profond du son, Paris ; PYRAMID ntcv, 2003

Genius, anciennement Rap Genius, site web contributif consacré à

l’explication, l’annotation des paroles de chansons. Devenu avec le

temps une sorte d’encyclopédie musicale (https://

LUIS Cristina, L’hyperpop fait fureur auprès des jeunes Espagnols, traduit de l’espagnol par Courrier International, 6 août 2024 (en ligne : https://

OSWALD John, Nomad’s Land n°3, Éditions Kargo, 1998, traduit de l’anglais par Rémi Rousseau.

PLANTARD Pascal, E-inclusion: braconnage, bricolage et butinage. 2013,

pp.16–22. hal-01739761 (en ligne :

https://

Single : morceau sortant seul, généralement avec une communication importante car avec un potentiel perçu comme intéressant commercialement.

EP (Extended Play) : projet à la durée courte, généralement autour de cinq morceaux, misant sur l’efficacité d’un univers, d’une proposition musicale à transmettre en quelques titres.

Mixtape : format plus complexe car peu défini. Il s’agissait à l’origine de cassettes réalisées par les DJs compilant des morceaux de différent·es artistes. Aujourd’hui, le terme est employé pour des projets plus libres, d’une durée longue mais sans pour autant posséder la cohérence artistique d’un album, comme un regroupement de morceaux avec plusieurs artistes invité·es par exemple.

Album : objet perçu comme important dans le monde de la musique, souvent l’aboutissement de plusieurs années de réflexion, de maturation artistique. Il s’agit d’un évènement important dans la carrière d’un artiste, qui dévoile une proposition musicale et visuelle nouvelle, témoins de son évolution artistique.