Annexes

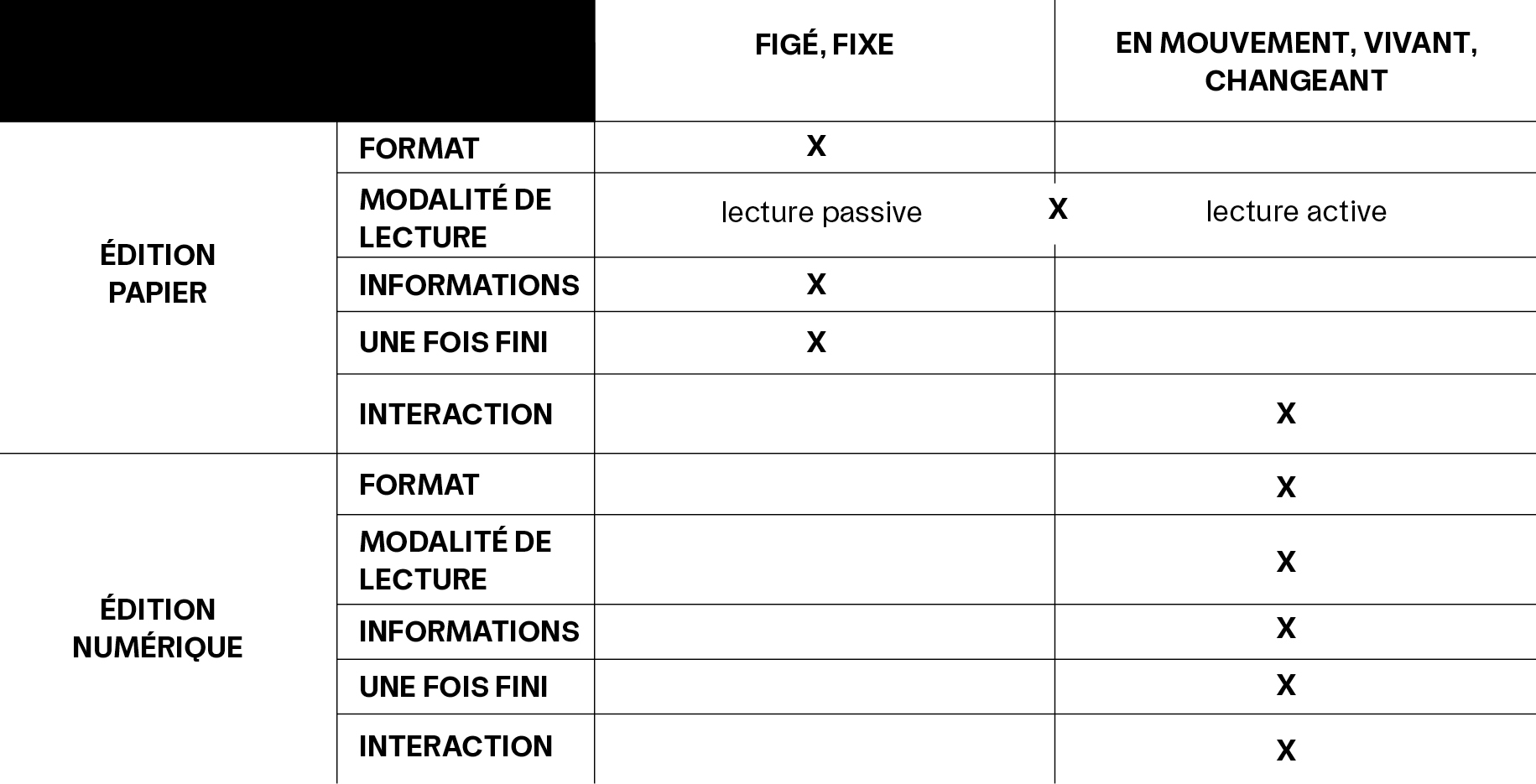

Édition papier ou édition numérique, quelle différence ?

Analyse comparative entre l’édition papier (objet édité)

et l’édition numérique (interface numérique, sites internet).

DNSEP Design

DNSEP Design

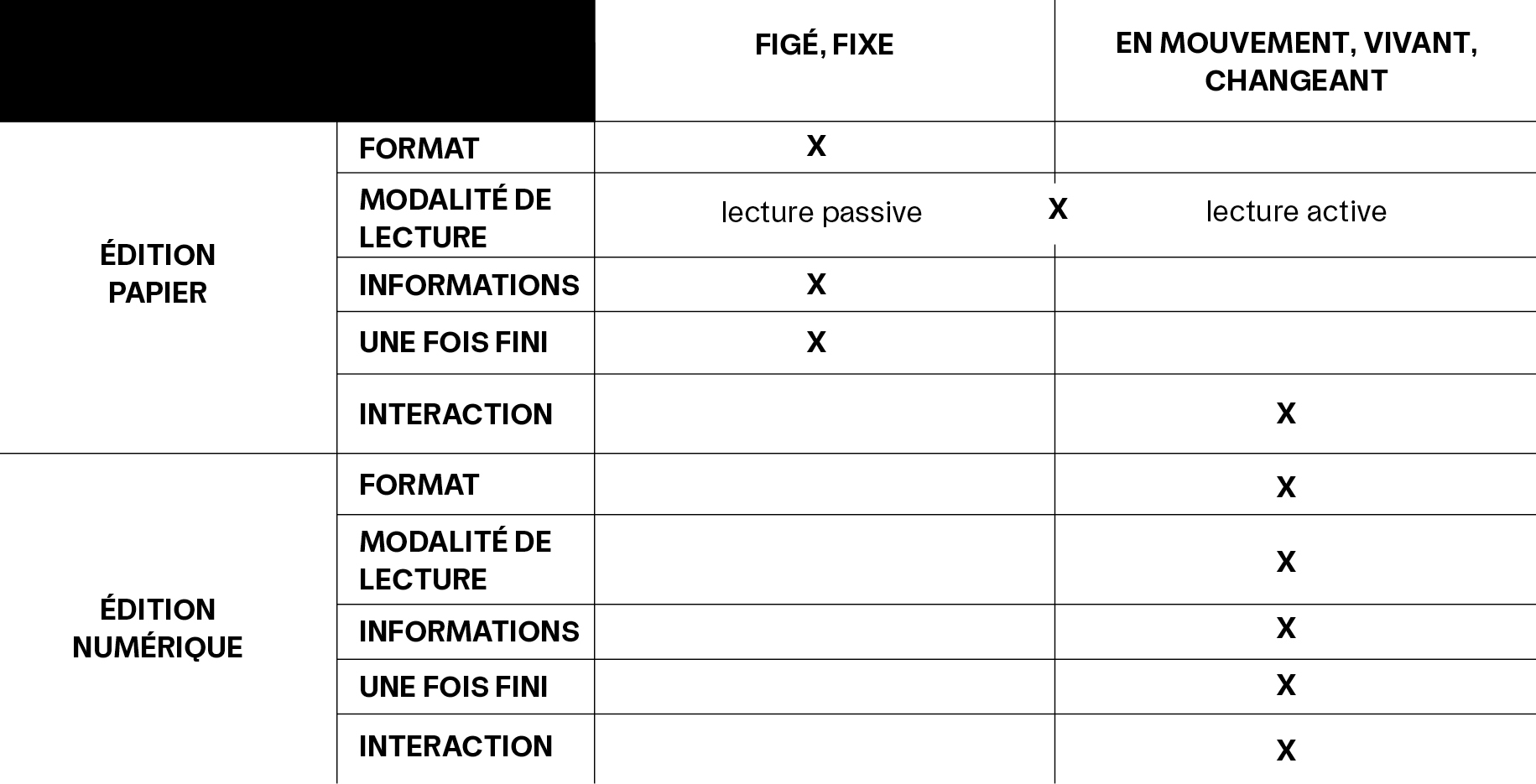

D’un questionnement personnel sur le rapport entre édition numérique et édition papier est née une tension : comment un objet fixe, tel le livre et la revue, peut-il traduire l’essence mouvante et temporelle du cinéma ? Cette réflexion est entrée en résonance avec la phrase du chercheur et artiste italien Alessandro Ludovico :

Le papier c’est la chair, et l’écran le métal1.

L’auteur résume bien ce qui me préoccupe, à savoir interroger la dualité entre deux médiums distincts. L’idée n’est pas simplement d’aborder cette confrontation entre exclusion et complémentarité mais bien de la penser dans leur mise en relation à travers la conception d’un espace de transition. Bien entendu, cela n’exclut pas une distinction évidente de ces deux objets par leur format et la relation qui existe avec l’utilisateur.

Ainsi avec les mots d’Alessandro Ludovico une problématique se dessine autour du passage entre l’image animée, dans notre cas celle du cinéma, et l’édition papier : que devient l’image cinématographique lorsqu’elle est transposée sur un support fixe ? Peut-elle conserver sa dimension temporelle et immersive, ou devient-elle une simple représentation figée perdant l’essence même de ce qui la définit ? D’une part, la forme numérique offre la possibilité d’un gabarit illimité, de pages pouvant être extensibles à souhait par un simple scroll. D’autre part, la forme papier joue sa différence par sa sensibilité, son toucher et instaure un rapport personnel entre l’objet et son lecteur. Le format papier appartient

à celui qui le lit, le format numérique propose des lectures à qui veut cf

à l’écoulement du temps, et celle d’un livre qui figé et immuable semble en être l’antithèse. Du livre au film, du film au livre, bien que cinéma et édition puissent paraître antinomiques, il y a là une passerelle à explorer. D’un côté, le cinéma repose sur un enchaînement d’images entre elles afin de produire un flux continu. De l’autre, l’édition fige et cadre par essence l’image dans un espace-temps immobile. Mais ce dernier, mis à profit par le design graphique, ne pourrait-il pas poser les bases d’une opportunité ? Celle de prolonger l’œuvre cinématographique au-delà de la projection par la traduction graphique des images en mouvement au travers de compositions fixes ? Le design graphique deviendrait une clé pour traduire rythme et intensité du cinéma dans des objets éditoriaux pensés sur mesure par une architecture et une lecture repensées. Explorant à la fois les dimensions historiques, techniques et conceptuelles de cette transition entre image animée et image fixe, j’interrogerai les choix graphiques tels que l’articulation texte / images et le rythme de la composition en tant que vecteurs d’une dynamique, d’une tension narrative, voire d’une illusion de mouvement dans les éditions de cinéma.

En effet, il apparaît indispensable dans ce contexte de se demander comment des dispositifs éditoriaux tels que les ciné-romans, les artbooks ou les livres de scénarios parviennent-ils (ou échouent-ils) à restituer la vision et le travail du cinéaste. Loin de s’opposer, l’objet éditorial et le film se complètent et se nourrissent mutuellement. Il existerait donc un espace de transition dans lequel la frontière entre image fixe et image animée tendrait à disparaître.

En somme, l’ambition de cette réflexion est de questionner au travers des analyses d’existants tels que les revues Cahiers du Cinéma, Revolver mentionnées plus tôt, ou encore L’écran fantastique et Rockyrama, si un tel état transitoire existe et, si non, comment le pourrait-il.

Cet article-mémoire s’accompagne d’annexes, notamment d’études de mise en page ou encore d’inventaires comparatifs des lignes éditoriales et des publics cibles d’ouvrages déjà réalisés. Par leurs contenus détaillés, elles prolongent les idées développées dans le texte principal et tendent à former un complément

à la réflexion en cours. Les renvois de type cf. annexe intégrés au corps du texte permettent d’y accéder aisément.

Dans un monde hyperconnecté où l’image animée s’est généralisée se pose

la question de l’archivage des films : comment survivent-ils au-delà de leur visionnage ? Une fois la séance terminée, que reste-t-il de l’expérience cinématographique pour le spectateur ? Cette première partie s’intéresse

aux formes d’ « édition de cinéma » et au passage du film au livre qui offrent

aux œuvres la possibilité de perdurer après leur projection.

Après des débuts difficiles et incertains, la presse commence à se rapprocher

et s’intéresser au cinéma connu comme une des formes de spectacles les plus populaires de nos jours. La première projection payante et publique s’est tenue

à Paris le 28 décembre 1895, jour de naissance du cinématographe. C’est le Petit Journal, titre influent de l’époque, qui ouvre la première salle en 1904 et marque un tournant dans le développement de l’industrie cinématographique. Mais il aura pourtant fallu attendre les trois premières salles fixes à Paris quelques années plus tard (Le Théâtre Cinématographe Pathé, le Kinema-Théâtre Gab-Ka et l’Alhambra Boulevard de la Villette) pour généraliser cette nouvelle pratique. Plus d’un siècle plus tard, en 2024, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

a compté 181,3 millions d’entrées correspondant à la fréquentation des salles de projection en France. Véritable lieu de rencontre possible entre le producteur d’images animées et son public, la salle de cinéma devient le moment durant lequel les images défilent au rythme d’une histoire. Néanmoins, une fois le film visionné, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur une plateforme de streaming, que reste-t-il au spectateur à part, des souvenirs et quelques bribes d’images flottant dans son esprit ? Lors de la disparition d’un film dû au choix d’un réalisateur, d’un gouvernement ou même d’une erreur technique, comment cette œuvre pourrait-elle rester inscrite dans l’histoire du cinéma ? Ainsi, rendre compte

de l’image animée sur un support fixe est marqué par un besoin de conserver une trace, d’archiver d’un film sur un support imprimé afin de le faire vivre plus longtemps après sa projection cf

En sortant de la salle de cinéma, les spectateurs deviennent lecteurs et s’offre

à eux une pluralité de supports papiers ou numériques. Parmi les supports traditionnels, piliers essentiels pour parler du cinéma, se trouvent les revues spécialisées cf Couvertures des revues

Couvertures des revues

Cahiers du Cinéma, Mad Movies,

La Septième Obsession, L’Écran Fantastique. créés en 1951 et Positif en 1952 proposent des critiques, des analyses rigoureuses, de tendances ou encore des interviews dans lesquels les auteurs explorent les dimensions culturelles, philosophiques et techniques du septième art. Il existe également de nombreuses autres revues dédiées à un genre cinématographique en particulier (cinéma fantastique, science-fiction, horreur…) telles que Mad Movies (1972), L’Écran Fantastique (1969) ou encore

La Septième Obsession (2015) toutes porteuses de contenus orientés sur l’actualité des sorties en salle de cinéma. Ensemble, elles jouent un rôle dans

la transmission de connaissances et dans la conservation d’un film après sa projection. En plus de ces revues, il existe un marché de niche voué à l’édition de cinéma. Bien que ce ne soit pas un marché particulièrement développé, surtout depuis l’essor du numérique, des livres continuent néanmoins à être publiés. Comme l’indique l’éditeur Pierre-Julien Marest2, ces ouvrages deviennent des objets d’analyses, de documentations ou de célébrations des films, des réalisateurs et de leur actualité. Les beaux livres aussi appelés artbooks, essentiellement publiés par des maisons d’édition européennes comme Taschen ou Les Éditions de la Martinière se concentrent sur la compilation d’images de tournages, de photogrammes ou de concepts pensés par le réalisateur. Ces publications deviennent à la fois objets de collection pour

les cinéphiles ou les amoureux d’un film et archives visuelles.

Cependant, et nous reviendrons par la suite dessus, livres et revues tendent à sacraliser l’image fixe et le photogramme au détriment du mouvement et de l’expérience cinématographique vécue dans la salle de cinéma par le spectateur. En parallèle de ce type d’ouvrages, il existe également des essais et monographies, qui sont le plus souvent des œuvres textuelles dépouillées d’images. En ce sens, nous les écarterons dans le contexte de cette étude, le passage de l’image animée à l’image fixe et la narration qui en découle étant au centre de notre analyse.

Nous vivons aujourd’hui dans ce qu’Alessandro Ludovico définit comme « l’ère post-numérique3 ». En d’autres termes, nous existons dans un monde où

les technologies sont ancrées dans le quotidien comme outil principal de nos activités et ne sont plus envisagées comme des avancées révolutionnaires. Immergés dans une vie hyper connectée où tout se dématérialise au profit des outils numériques, nous grandissons dans une société marquée par l’omniprésence des écrans dans les espaces tant intérieurs — télévision, tablette, ou encore téléphones — qu’extérieurs, où nous retrouvons une nouvelle fois les téléphones, mais auxquels s’ajoutent les afficheurs publicitaires, informatifs et bien d’autres. Le récent numéro #4 de la revue Back Office4 note que la surprésence des outils (téléphone, ordinateur…) et plateformes digitales que nous connaissons avec l’omniprésence des réseaux sociaux, fait que de nos jours, une image n’est (presque) jamais fixe. Le mouvement est devenu progressivement un « passage obligé » pour des raisons d’efficacité et d’effet de mode, selon les auteurs.

Nous ajouterons également que la pérennisation du mouvement s’est faite en parallèle d’un usage normalisé d’internet qui est devenu petit à petit l’ordinaire.

En s’intégrant dans notre quotidien comme un accessoire indispensable à l’échange, le jeu, le travail ou l’information, il supprime progressivement ce qu’on appelle les « temps morts », et rend l’image fixe ennuyeuse et peu rentable.

Si le papier demeure un support traditionnel et très populaire, le numérique s’est imposé progressivement comme une extension naturelle nécessaire pour parler du cinéma dans une société connectée comme la nôtre. Cette évolution est en réalité la continuité d’une pratique déjà présente avec les CD-Rom (Compact Disc-Read Only Memory) Sata CD/DVD-ROM Bulk lancés dans la fin des années 1980. Définis comme un disque optique dédié au stockage de données numériques, grâce à sa grande capacité de mémoire à l’époque, il était utilisé pour le stockage de textes, sons et images gravés à des fins définitives et rendant la modification impossible5. Utilisé aussi bien dans l’édition électronique, les logiciels éducatifs que dans les jeux vidéos, l’industrie cinématographique en a également tiré profit. En effet,

Sata CD/DVD-ROM Bulk lancés dans la fin des années 1980. Définis comme un disque optique dédié au stockage de données numériques, grâce à sa grande capacité de mémoire à l’époque, il était utilisé pour le stockage de textes, sons et images gravés à des fins définitives et rendant la modification impossible5. Utilisé aussi bien dans l’édition électronique, les logiciels éducatifs que dans les jeux vidéos, l’industrie cinématographique en a également tiré profit. En effet,

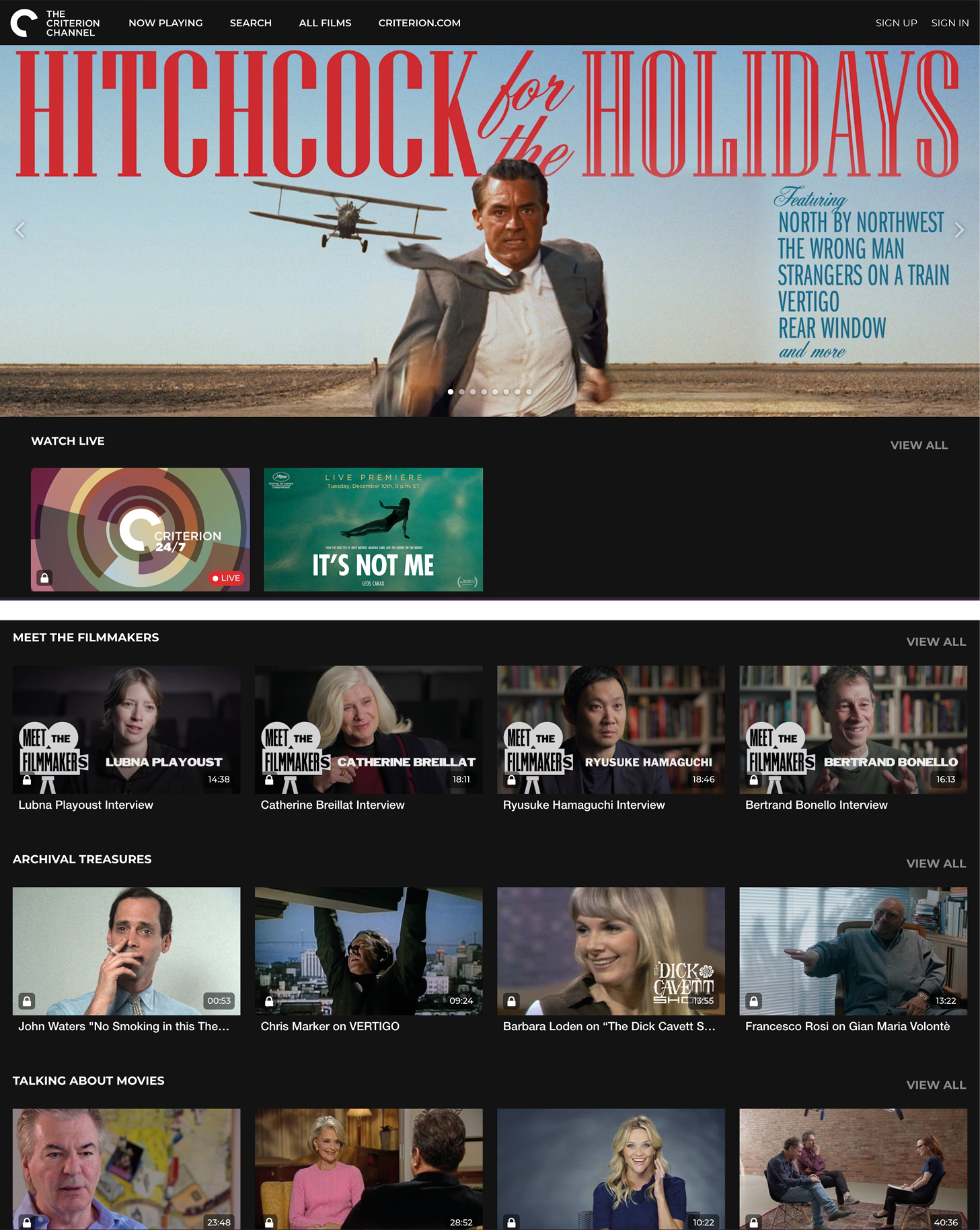

il était possible de se procurer des CD-Rom proposant des suppléments interactifs et informatifs sur les films permettant ainsi aux spectateurs d’approfondir leur expérience cinématographique au travers des making-of, des entretiens exclusifs, des scènes coupées au montage, etc. Ces contenus enrichis complétaient le visionnage du film et développaient une documentation précise. À noter qu’il existait également à la même période des technologies à visée identique telles que le LaserDisc lancé en 1976. Les DVD sont, quant à eux, arrivés plus tard en 1995. Aujourd’hui avec le développement des technologies numériques, cette approche s’est largement élargie et démocratisée grâce aux plateformes de streaming. The Criterion Channel Captures d’écran de l’interface

Captures d’écran de l’interface

The Criterion Channel par exemple, offre non seulement des films mais aussi des suppléments tels que des essais vidéo et des interviews prolongeant ainsi l’expérience du spectateur.

L’un des atouts majeurs des sites en ligne est leur accessibilité immédiate et mondiale. Contrairement aux revues papier dont la distribution est souvent limitée par des contraintes logistiques et territoriales, un site peut être consulté partout et à n’importe quel moment. Aujourd’hui, selon l’éditeur Pierre-Julien Marest6, il est rare de vendre un ouvrage sur le cinéma à plus de 1 000 exemplaires car la révolution d’internet a bouleversé le marché. Une grande partie des informations qu’il était possible de trouver auparavant dans les livres de cinéma, telles que les filmographies ou encore les photographies, sont facilement accessibles et ont perdu de leur rareté. Même si un attachement à la lecture sur papier se poursuit chez les français, l’éditeur Pierre-Julien Marest note également que les ouvrages sur le cinéma se font aujourd’hui encore plus à la marge. Il parle d’une économie du livre de cinéma extrêmement faible et fragile.

Cette dualité existante entre écran et papier peut s’expliquer par la citation cyberpunk d’Alessandro Ludovico : « Le papier c’est la chair, et l’écran le métal7 ». Dans cette idée, il explique que même s’ils se font contraires, il réside entre eux une complémentarité certaine. Les médias numériques s’inspirent en partie

de l’histoire et de l’expérience de l’imprimé en termes de mise en page et de narration, qu’ils nourrissent d’effets cinématographiques permis par les possibilités du numérique. Toutefois, même si les sites et revues en ligne offrent une expérience de lecture enrichie grâce à l’intégration de contenus multimédias,

à l’image d’extraits de films, d’interviews ou de bandes annonces, ils ne remplacent jamais totalement les livres. Les éditions imprimées offrent en effet une expérience tangible inégalable passant par le toucher et sont donc souvent considérées comme plus intimes et contemplatives. L’objet permet une pause, une respiration et une lecture parfois plus concentrée. Par ses papiers,

son format ou bien sa mise en page, il propose une valorisation esthétique personnalisée que le numérique peine à reproduire et compenser pour le moment.

Depuis la naissance du cinéma, celui-ci entretient avec le livre une relation complexe où chaque médium présente son lot de contraintes spécifiques.

Le passage du livre au film et du film au livre indique un dialogue perpétuel et en constante évolution. Cette relation ambivalente s’est historiquement manifestée

à travers des formats hybrides tels que les roman-photos, les ciné-romans,

ou encore les livres scénarios qui tentent de prolonger ou transposer une œuvre cinématographique dans une édition. Ces supports incarnent la tension inhérente à la traduction d’une discipline définie sur le temps et le mouvement

en une forme statique.

Prenons la novellisation Collection Film Complet, Miracle au village, no 152 (exemple de novellisations) aussi appelée ciné-roman ou le film raconté.

Collection Film Complet, Miracle au village, no 152 (exemple de novellisations) aussi appelée ciné-roman ou le film raconté.

Cette pratique a vu ses débuts dans les années 1910 et a atteint son apogée dans les années 1970 – 1980. Elle consiste tout naturellement à passer du film au livre par une transposition sous forme de roman graphique ou textuel.

Genre pourtant aussi ancien que le cinéma, il reste mineur dans la littérature.

Les premières novellisations apparaissent sous forme de feuilletons dans la presse afin d’accompagner le plus souvent les films muets8. Elles offraient une meilleure compréhension des films ainsi qu’une prolongation de l’expérience cinématographique. Ce genre s’est diversifié dans le temps passant des ciné-romans aux films racontés, puis aux romans-choc par une volonté des auteurs de se distinguer en proposant des prolongements de l’intrigue et des styles d’écriture plus diversifiés. Ce qu’il faut retenir c’est que la novellisation part d’un scénario afin de concevoir et d’écrire un roman. C’est ainsi un travail de mise en page narrative souvent enrichie de photogrammes extraits du film. Ce type d’adaptations préserverait la mémoire d’un film au travers d’un format accessible au grand public évitant les problèmes de transposition d’un média à l’autre et se concentrant seulement sur l’adaptation d’un scénario déjà écrit.

Popularisés dans les années 1950 – 1960, les romans-photos Le bonheur, publié dans Nous deux,

Le bonheur, publié dans Nous deux,

Paolo Penna-Massimo Tonna

(exemple de romans-photos) sont quant à eux définis par la dynamique inverse. Basés sur une œuvre littéraire, ils usent de photographies pour raconter l’histoire, en puisant leur inspiration dans la mise en page des bandes dessinées. Souvent considérés comme un objet de sous-culture ignoré par les intellectuels de son époque, leurs auteurs utilisaient des pseudonymes afin de garder leur identité secrète. Le roman-photo était un objet à la frontière entre la photographie, le cinéma et la littérature, véritable miroir d’une période9, considéré comme un genre sentimental aux histoires dites à « l’eau de rose ».

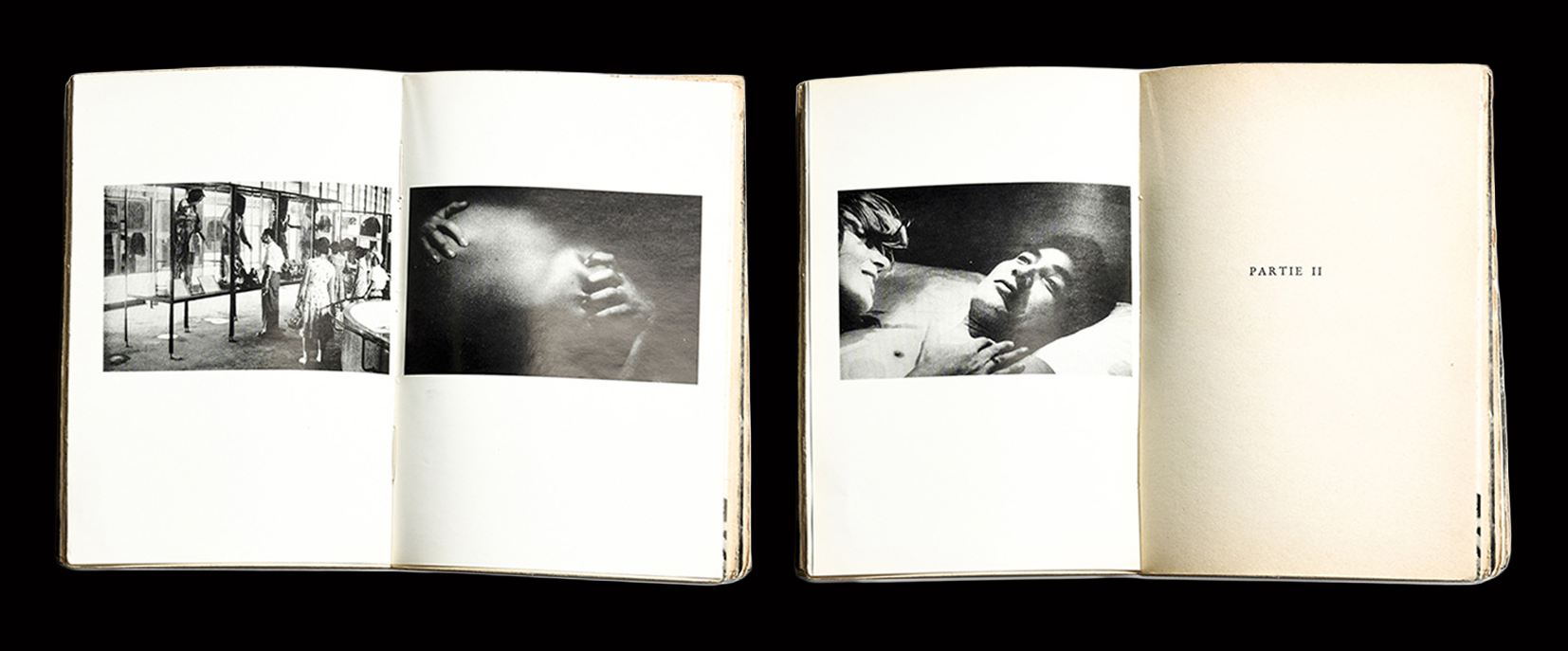

Dès 1960, les scénarios ont fait peu à peu leur apparition au sein des revues et notamment dans L’Avant-scène cinéma (1961), où chaque numéro se consacrait à un film marquant et présentait les dialogues complets, les photographies,

les décors, le découpage de l’œuvre… Ils se retrouvaient également agrémentés de photogrammes dans des livres, comme c’est le cas dans Hiroshima Mon Amour issu de la collection Blanche de chez Gallimard. L’édition joue sur la qualité de papiers de différentes natures, d’une finition non massicotée afin d’ajouter une texture supplémentaire à l’objet. Elle se construit par une mise en page laissant place au blanc et aux silences, favorables à la circulation de l’œil. Pour autant,

ces livres / scénarios reproduisant les scripts des films parfois accompagnés de notes de réalisation constituaient une autre tentative de retranscrire un film sur papier. Contrairement aux ciné-romans ou romans-photos, ce format ne cherchait pas à restituer l’aspect visuel de l’œuvre mais à plonger dans l’architecture narrative et conceptuelle d’un film10.

En outre, ces genres littéraires cinématographiques historiques se contentaient d’une traduction textuelle linéaire perdant la richesse sensorielle et conceptuelle d’une réalisation cinématographique. Bien que des images soient insérées dans ce flux textuel, leur fixité peine à transmettre le rythme intrinsèque d’un montage cinématographique ou des mouvements de la caméra, des lumières sur le plateau… Les photogrammes étant figés, ils réduisent le dynamisme visuel et le contenu à un instant T, total opposé de l’essence du cinéma. Ainsi, nous constatons que ce type de supports n’a pas privilégié une immersion visuelle mais plutôt une approche narrative. Toutefois qu’en est-il des éditions contemporaines ?

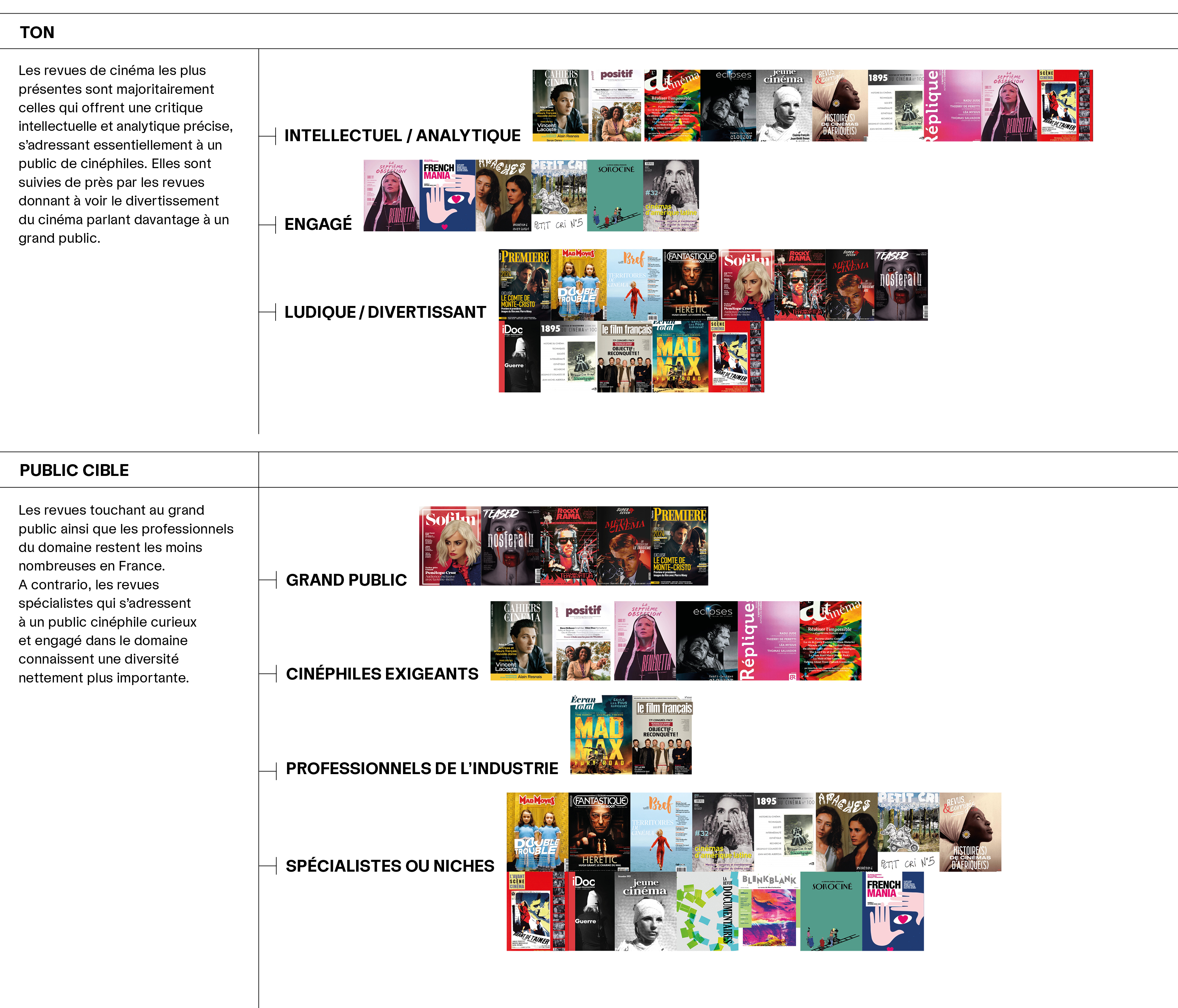

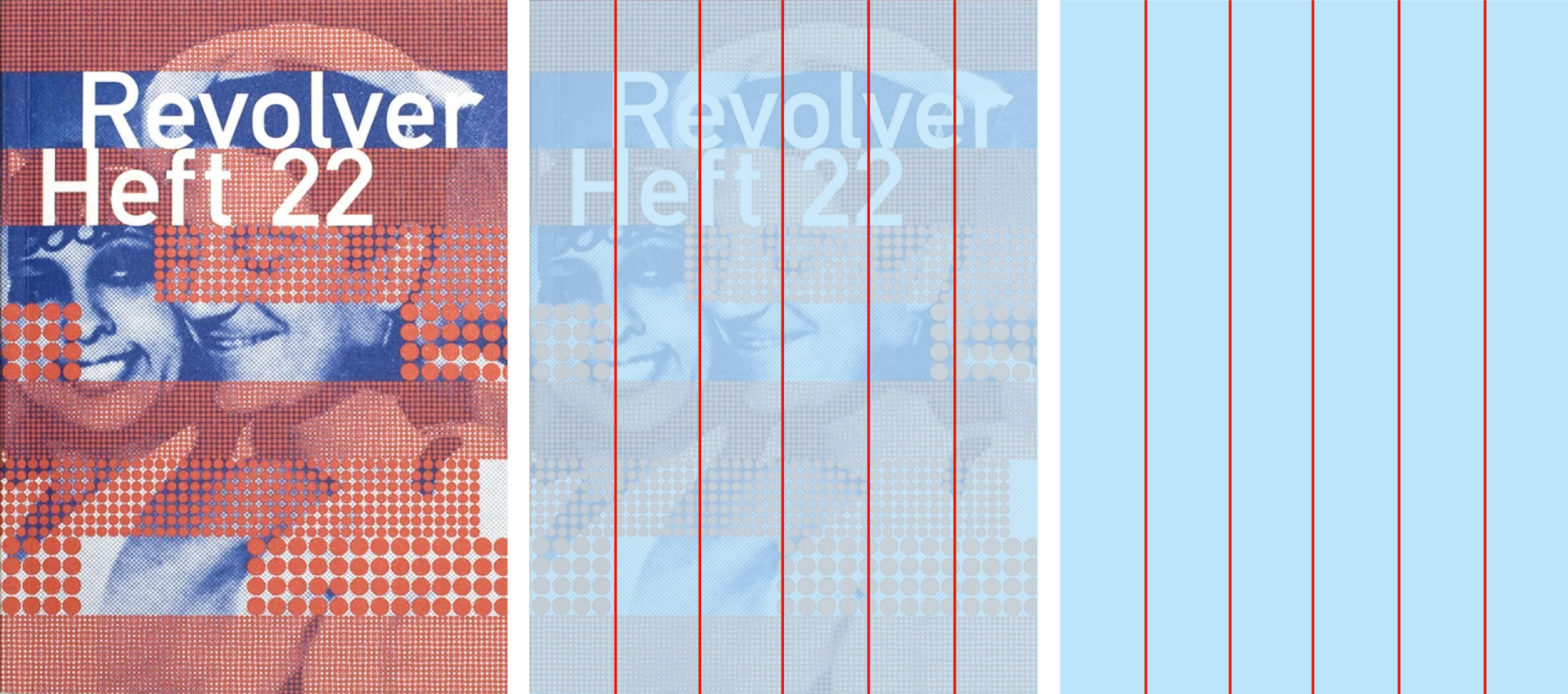

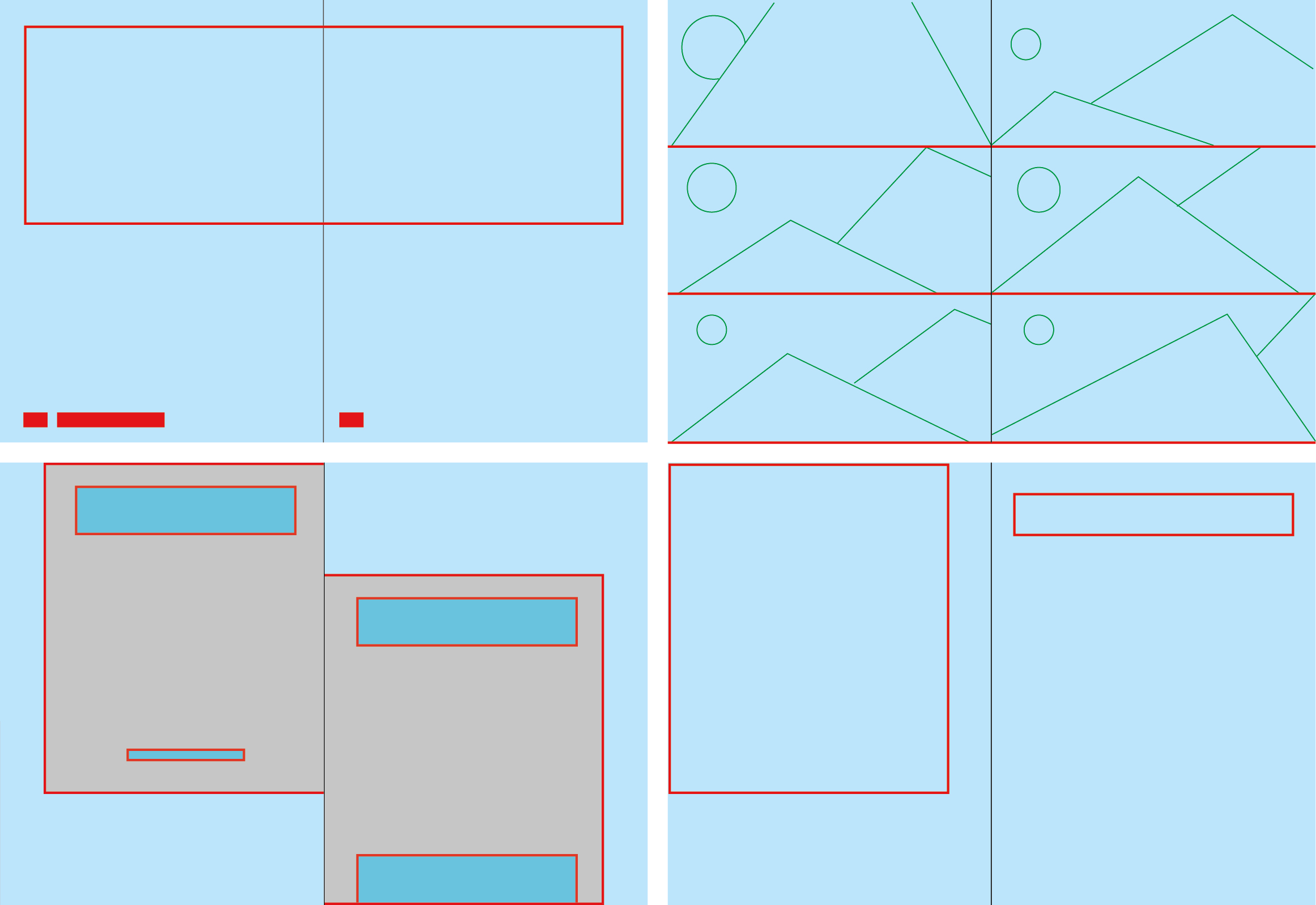

À la suite d’une analyse comparative de trois numéros de revues cf

que sont les Cahiers du Cinéma, L’Écran Fantastique et Mad Movies, se révèle une certaine uniformité en termes de mise en page utilisant des schémas graphiques communs. En effet, les couvertures obéissent à des structures identiques axées sur une image ou un acteur emblématique et identitaire du film abordé.

Le nom de la revue est centré dans la manchette dans la partie supérieure du format. Le titre du numéro et ses sous-titres se retrouvent à des emplacements quasi identiques. Au-delà des emplacements raisonnent également des similitudes en termes de choix de polices de caractères. Quand le logo se permet des excentricités typographiques, le reste du texte présent sur la couverture opte majoritairement pour une police de caractères linéale, à l’exception de

Mad Movies, dont le choix varie en fonction des numéros et des films mis en avant. L’image s’étend sur toute la page, ou parfois sur les trois quarts, mais il est rare qu’un autre type de disposition soit utilisé. Organisées selon une lecture traditionnelle de gauche à droite, page après page, ces revues sont rythmées par des sections bien délimitées aux noms pouvant différer : sommaire, éditorial,

box-office, journal, interviews, dossiers thématiques… Le format de ces trois revues est aussi très proche, constatation qui peut être étendue à de nombreuses de leurs consœurs. Bien que les dimensions varient légèrement — de 28,8 × 21 cm pour Mad Movies à 23 × 29,7 cm pour L’Écran Fantastique, et 19,9 × 27 cm pour les Cahiers du Cinéma — la prise en main de l’objet par le lecteur reste assez proche tout comme l’expérience de lecture. Ce choix de dimensions standardisées, associé à un papier d’un grammage équivalent à 65 – 80 g / m² reflète une volonté de s’adapter à une manipulation universelle et facilitée pour les lecteurs tout

en optimisant les coûts de production. Cette standardisation peut s’expliquer

par une diffusion de masse cherchant à répondre à des attentes rationnalisées. Elle s’oppose à des livres conçus par des membres de la réalisation d’un film

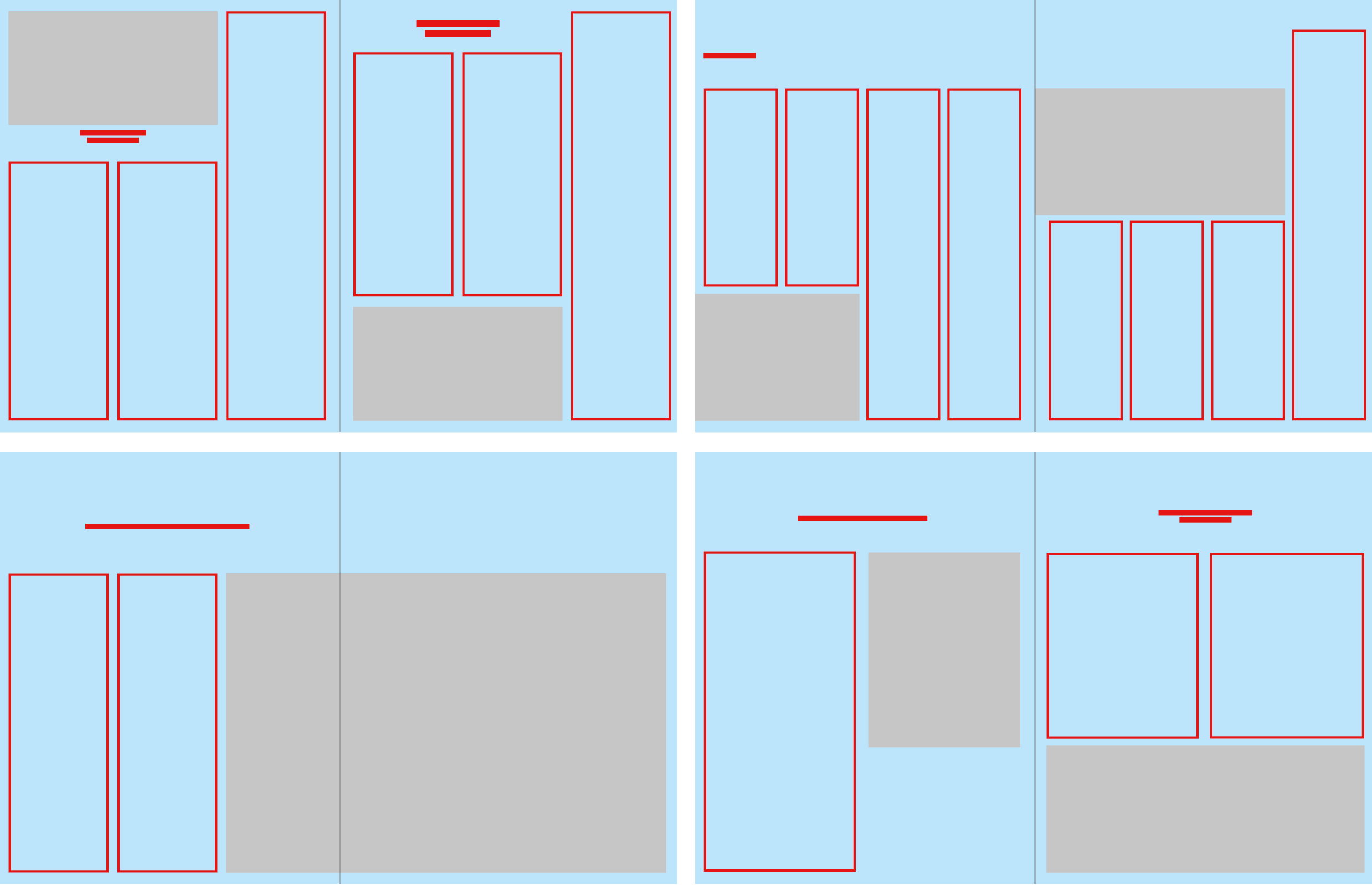

où chaque choix est intimement lié à une vision singulière mais qui sont très peu distribués. Les gabarits de mise en pages intérieures sont eux aussi similaires Schémas analytiques

Schémas analytiques

conçus à partir des doubles pages des revues Mad Movies

et les Cahiers du Cinéma et favorisent un nombre de colonnes allant de deux à quatre, une gouttière de 0,4 cm et principalement une police de caractères sérif pour un texte courant justifié.

Les images tels que les photogrammes, les affiches ou photographies de tournages s’intègrent parfaitement au gabarit à quelques exceptions près, apportant dynamisme et renouveau en termes de rythme.

Dans ces conditions, quelle est la différence entre une page évoquant le dernier Alien de Fede Alvarez et des séries de Jack Arnold, si ce ne sont les images utilisées et la couleur du titrage ? Où est le film ? Qu’en est-il du mouvement ?

De l’univers visuel propre au sujet et à son réalisateur ? Qu’en est-il de l’expérience cinématographique ou du tempo de l’œuvre ? Ce respect presque trop parfait d’un gabarit semble alors montrer ses limites en termes de traduction visuelle d’un film. À la manière de Philippe Millot et son travail pour les Éditions Cent Pages, ne faudrait-il pas envisager chaque page comme un projet unique ? Pour cela,

il semblerait que sortir de la presse industrielle et des médias de masse s’impose afin d’accéder à une plus grande liberté de moyens graphiques.

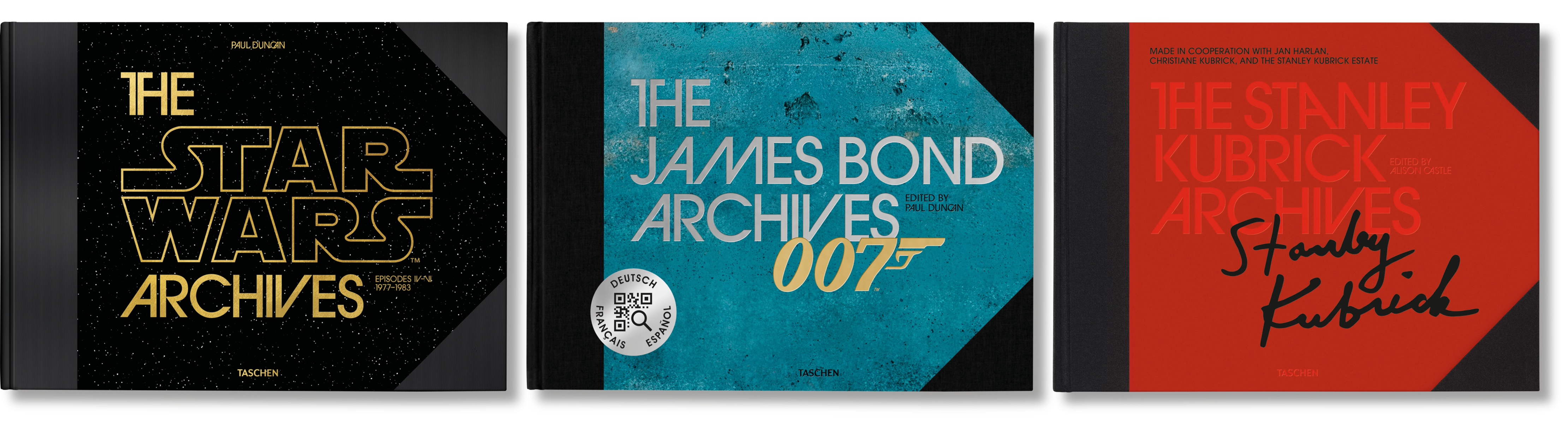

À travers leurs ouvrages, des maisons d’édition telles que Taschen ou les Éditions de La Martinière témoignent d’une volonté de magnifier les œuvres cinématographiques qu’elles peuvent aborder. Cette ambition passe notamment par le soin apporté aux matériaux, l’utilisation de papiers glacés, de formats imposants, le recours à des techniques d’impression et de façonnage plus coûteuses comme l’embossage, la dorure à chaud… Malgré la qualité éditoriale de ces livres, leur structure reste soumise à la linéarité propre à l’objet imprimé.

La lecture se déroule de gauche à droite, de manière continue et leur composition graphique est marquée par une surutilisation des photogrammes sans véritable narration adaptée à chaque œuvre. L’architecture du livre impose une progression figée, où le lecteur contemple davantage qu’il ne vit le contenu.

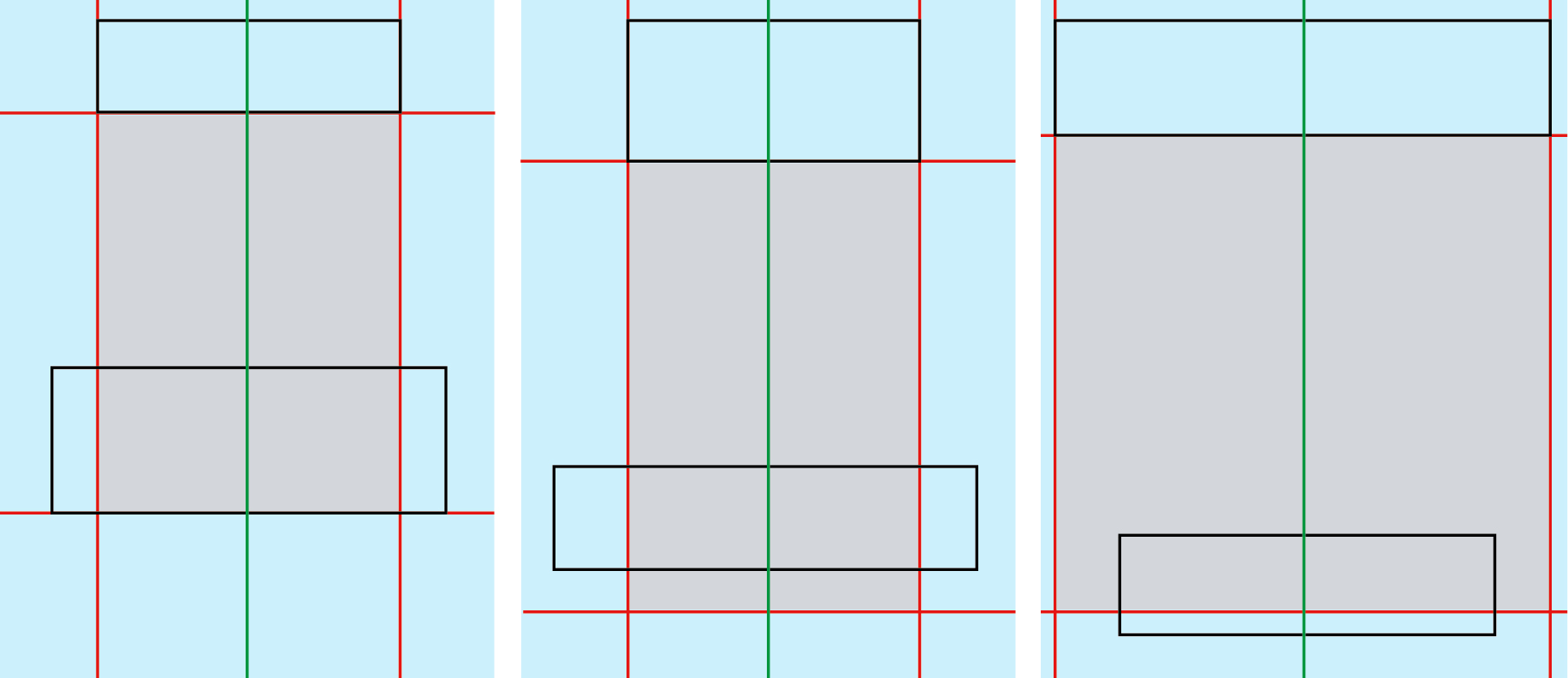

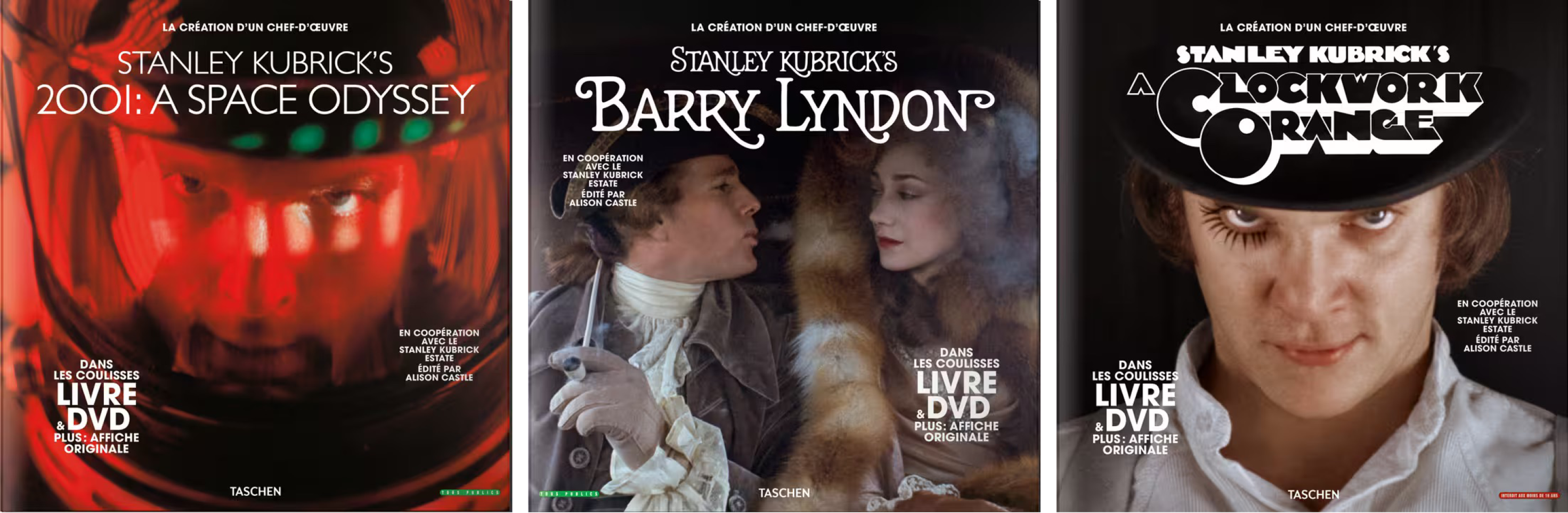

La série de volumes dédiée à trois œuvres phares du réalisateur Stanley Kubrick dans la collection Varia aux éditions Taschen cf

Ces ouvrages s’inscrivent alors dans une logique de normalisation, où la beauté

de l’objet, la mise en valeur de la photographie du film, priment sur la recherche d’une narration graphique singulière. Le lecteur se retrouve dans une position plus passive face à un objet à admirer. Plus loin, l’analyse de l’ouvrage Peau d’Âne publié par les éditions de La Martinière nous permettra de prolonger ce questionnement de mise en place d’une narration du livre propre à son contenu initiée ici.

Nous pouvons à présent nous demander pourquoi une telle uniformisation graphique s’est-elle pérennisée dans le domaine du livre de cinéma. Passer d’une projection d’images en mouvement à une édition implique une transition d’un état à un autre. Cependant, cela ne sous-entend pas la disparition de l’image animée, simplement sa transposition sur un nouveau support, celui du livre.

Ainsi dans cette seconde partie, nous chercherons à déterminer quelles sont les conséquences du passage d’une image fixe à une image animée et inversement sur le rythme.

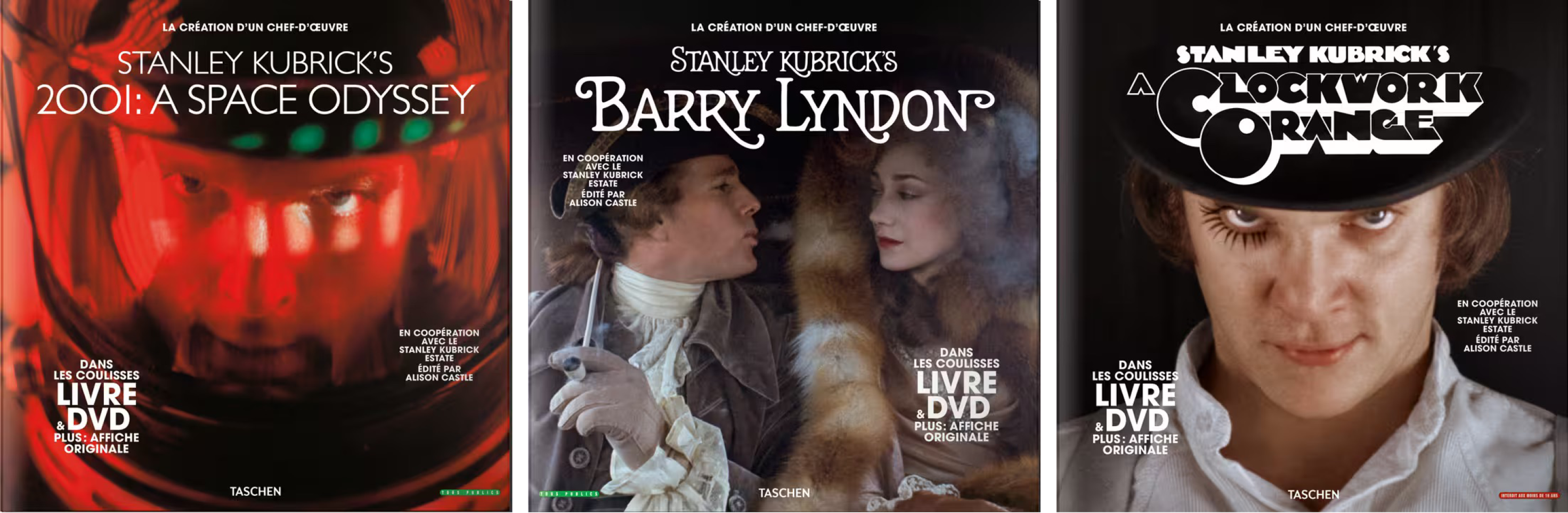

Au milieu du XIXe siècle, une série d’inventions a cherché à mettre en mouvement l’image fixe. À travers des jouets optiques comme le zootrope, le praxinoscope, le phénakistiscope ou encore la lanterne magique, des dispositifs de plus en plus sophistiqués ont fait naître ce que nous appelons aujourd’hui le « cinéma ». Inspirés des principes des livres illustrés, des gravures et de la photographie, ces objets reposaient sur un mécanisme de succession rapide d’images fixes qui créait l’illusion du mouvement et marquait la transition de l’image fixe à l’image animée. Bien avant le cinématographe, l’histoire du cinéma s’enracinait déjà dans cette quête de capture du mouvement et de la temporalité. Tout a commencé

par des images immobiles, dessins ou photographies, assemblées et projetées

à un rythme précis pour donner l’illusion d’un déplacement fluide grâce à la persistance rétinienne.

Le zootrope consiste en un tambour tournant rythmé de fentes à travers lesquelles l’observateur vient observer des images bouger. Le praxinoscope, perfectionnement du zootrope inventé par Émile Reynaud, intègre quant à lui un jeu de miroirs afin d’offrir une expérience encore plus fluide et immersive11. De son côté, le phénakistiscope est un disque perforé sur lequel sont dessinées les périodes successives d’un mouvement, qui par sa rotation, oblige l’œil humain à fusionner ces images et n’en percevoir qu’une animation.

Au fil du temps la nécessité de faire vivre les images est née, impulsant avec elle une envie de reproduire les déplacements des êtres vivants. Par la simple succession d’images fixes et la manipulation du cerveau, de la vision humaine

sont apparues les images en mouvement. En outre, ne pourrait-on pas dire que l’animation résulte d’un trompe l’œil ?

Appuyons nous sur quelques caractéristiques des deux concepts que le philosophe français Gilles Deleuze a défini en regard du cinéma12: l’image-temps et l’image-mouvement. D’une part l’image-mouvement structure l’action et se définit comme une succession d’images, véritable mécanique d’instantanés. D’autre part, l’image-temps introduit une temporalité réflexive qui rompt avec la linéarité de l’action et pousse le spectateur à réfléchir sur le temps et sa représentation. Si nous reprenons ce que nous avons pu dire précédemment à l’aune de ces deux concepts, nous pouvons affirmer que cette fluidité propre à l’image-mouvement est souvent perdue au profit d’une mise en page fixant l’image. Les livres traduisent un film par une série de photogrammes figés, mêlés à des descriptions ou analyses textuelles dans un rapport texte-image élémentaire, réduisant inévitablement les dynamiques de l’œuvre à une simple interprétation statique et narrative. Ainsi, en ôtant cette essence cinématographique, le livre dans sa forme graphique est dénué de significations. Reprenons également à Gilles Deleuze cette idée que le cinéma est un système de signes et d’intensités rythmiques, affectives, sonores et visuelles, dépassant toutes contraintes langagières. Si nous acceptons cette idée, force est de constater que le recours systématique à une image fixe et un gabarit brut dans les éditions actuelles ne semble offrir qu’une vision partielle et appauvrie du cinéma. L’image animée est réintégrée ici dans une logique de fixité devenant un paradoxe questionnable. Au lieu d’être un espace de célébration de la puissance narrative du mouvement et de la temporalité cinématographiques, ces éditions deviennent un lieu où l’espace-temps et l’espace-mouvement ne sont plus. En somme, ces éditions s’éloignent des caractéristiques essentielles de l’œuvre cinématographique. Mais pour autant elles ne ferment pas le débat et l’ouvrent au contraire : existe-t-il des transpositions éditoriales dans lesquelles le livre devient un objet hybride traduisant la respiration d’un film ?

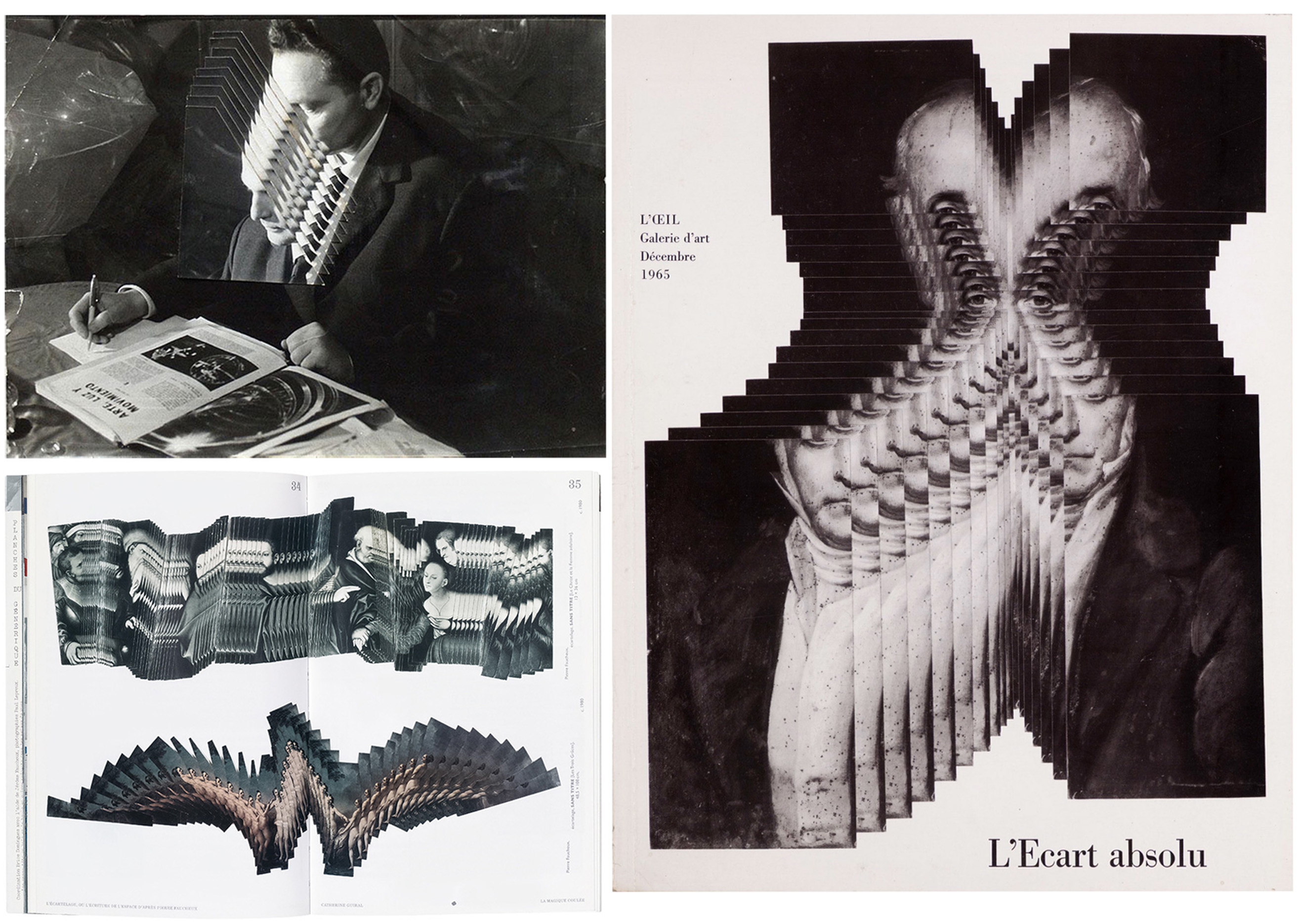

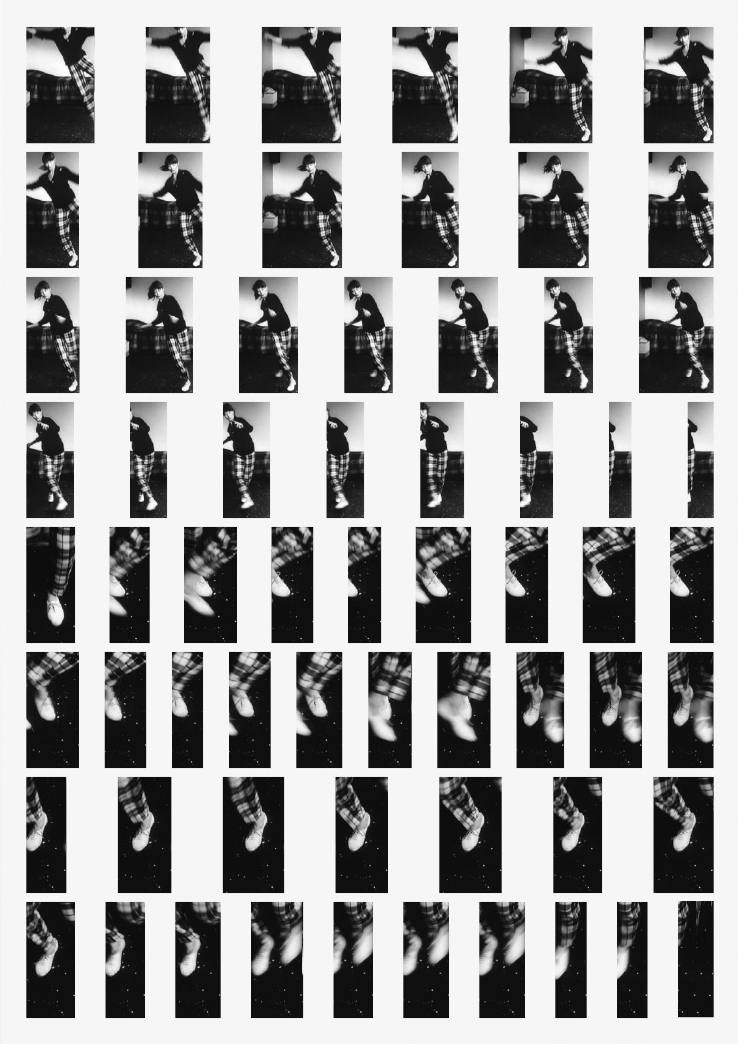

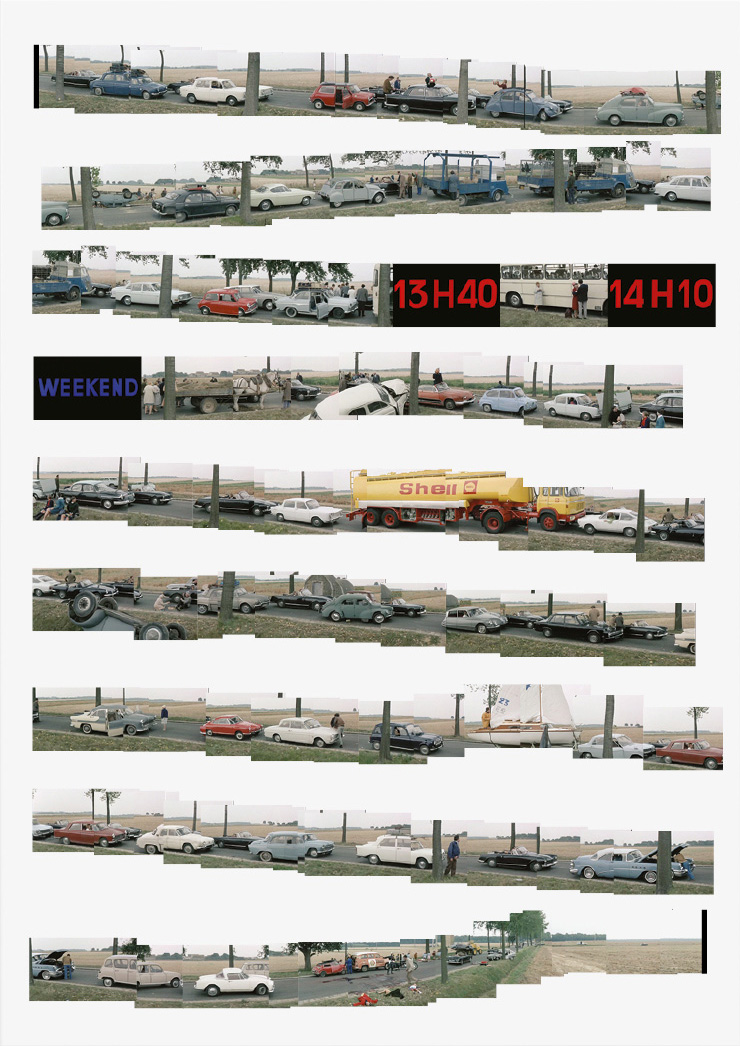

Sans vouloir se contredire, il convient de souligner désormais que la relation entre image fixe et image animée n’est pas uniquement une transition ni un passage d’un état à un autre. Bien que nous ayons vu que ces deux natures d’images s’opposent drastiquement, il n’empêche pas qu’il puisse exister un état intermédiaire, un espace hybride où les frontières existantes entre ces deux dernières s’effacent pour devenir floues. C’est là toute l’ambition de ce mémoire : trouver ou savoir si cet état hybride existe ou le pourrait-il et comment ? Ce type d’espace est possible par un lieu d’expérimentations visuelles, où l’image ne se contente plus d’être illustrative, mais cherche à suggérer la présence du mouvement par des moyens graphiques. Il ne s’agit donc pas seulement de rendre compte d’une certaine instantanéité du cinéma dans un livre mais de bien jouer de cet état transitoire de tension entre fixité et mouvement. Cette idée de croisement entre les médiums trouve une résonance dans les réflexions issues du Colloque international « fixe/animé : croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle », de Valentine Robert datant de 201013. Ce dernier s’inscrit dans le prolongement de la réflexion engagée sept ans plus tôt à Montréal lors des rencontres autour de l’Arrêt sur image et fragmentation du temps : cinématographie, kinétographie, chronophotographie. Dans l’ouvrage résultant des conférences de 2010, Valentine Robert propose une typologie de l’intermédiarité, soulignant plusieurs terrains d’entente possibles entre la photographie et le cinéma. Un terrain cité en particulier évoque les imprimés dans lesquels un média y est traduit par un autre. Elle prend notamment l’exemple de l’utilisation d’un livre pour représenter le cinéma. Des pratiques comme celles des livres constructivistes soviétiques, tels que Le Cinéma en URSS d’Alexandre Rodtchenko et Varvara Stepanova ont montré comment un livre pouvait devenir un véritable dispositif capable, par la manipulation du lecteur, de mettre les images en mouvement. Ces livres ne se contentaient pas de figer l’image, mais jouaient sur la matérialité du support — feuillets transparents, rabats, écrans découpés — dans le but d’offrir au lecteur une expérience de simulation d’un mouvement cinématographique à travers des gestes simples. Ainsi, plutôt que de réduire le film à une simple succession de photogrammes figés, ces objets hybrides devenaient des espaces où l’image fixe et l’image animée se mêlaient et se répondaient. Une autre connexion suggérée par le colloque souligne l’importance de la mise en page elle-même. Le montage graphique, les principes de composition et le rythme visuel deviennent les clés d’une conception dynamique proche de celle du cinéma.

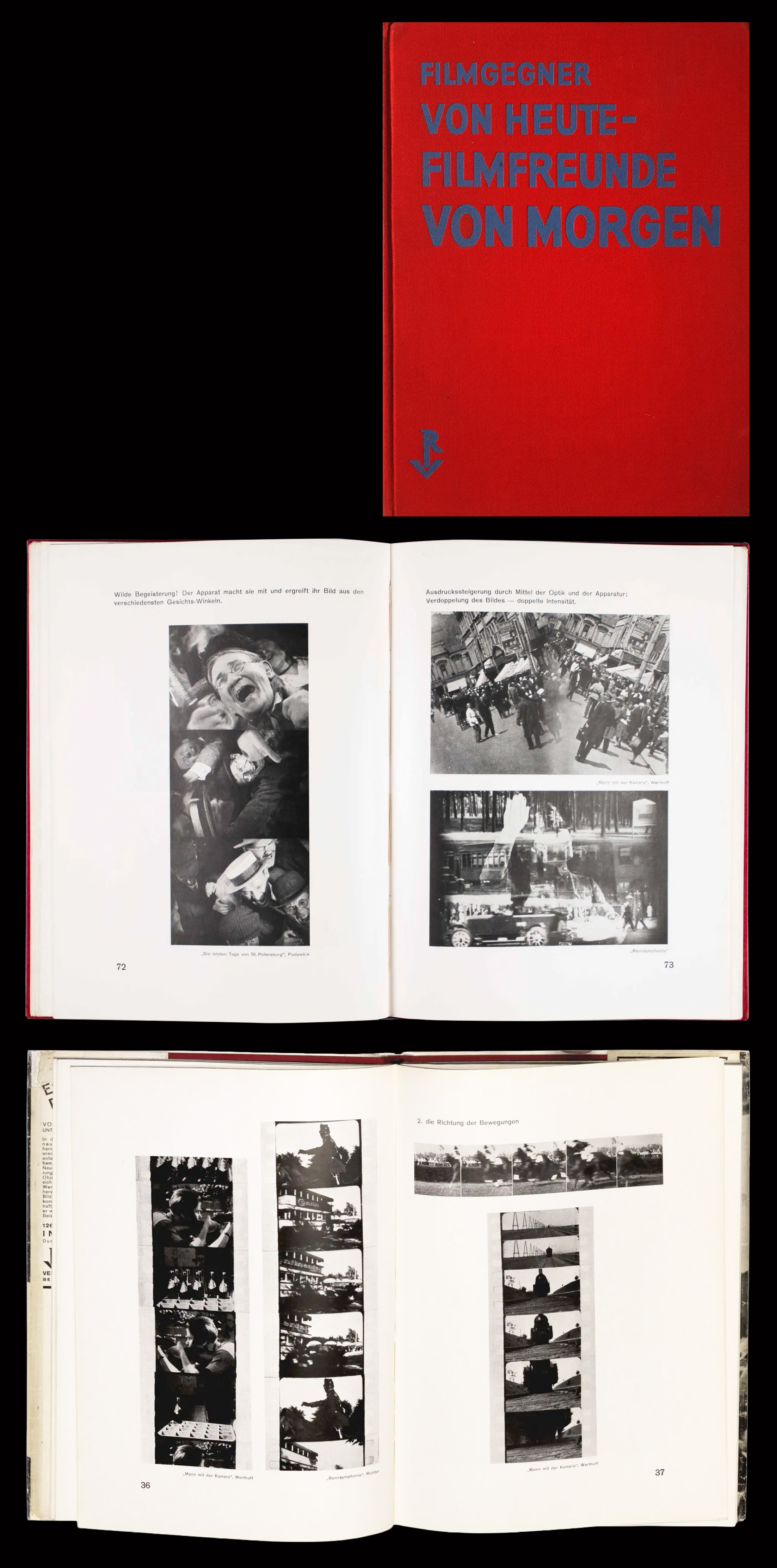

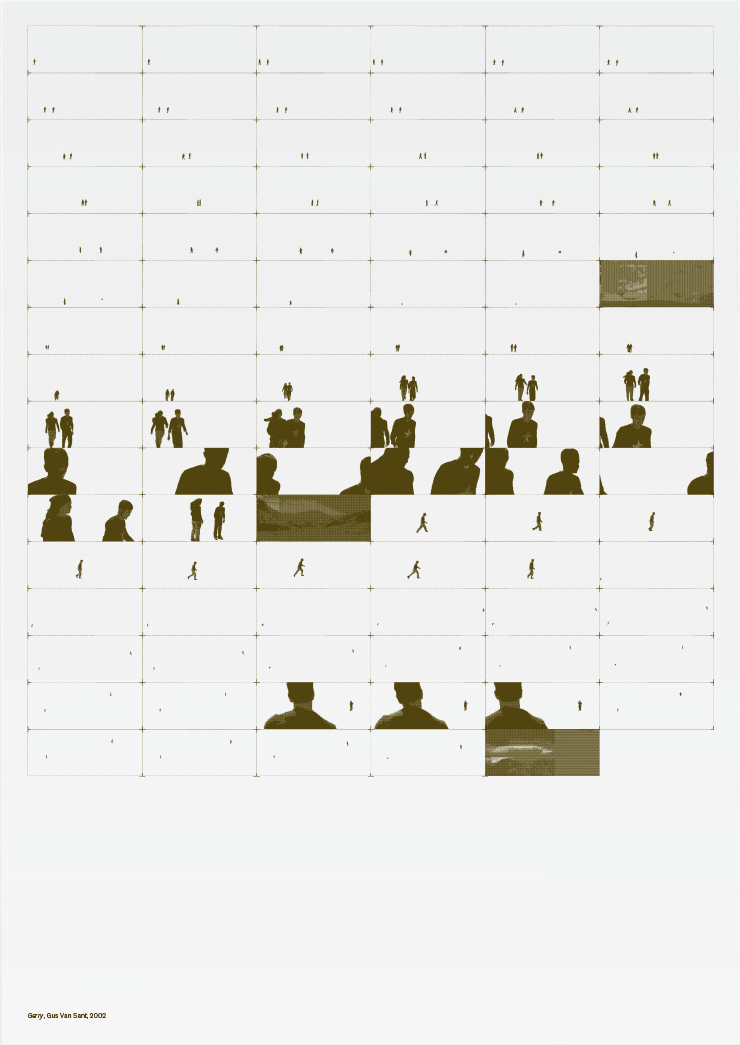

Cette approche est illustrée par le livre Filmgegner von heute, Filmfreunde von morgen Filmgegner von heute, Filmfreunde von morgen, de Werner Graeff et Hans Richter de Werner Graeff et Hans Richter. Bien que cet exemple reste encore quelque peu timide en termes d’expression de l’expérience cinématographique,

Filmgegner von heute, Filmfreunde von morgen, de Werner Graeff et Hans Richter de Werner Graeff et Hans Richter. Bien que cet exemple reste encore quelque peu timide en termes d’expression de l’expérience cinématographique,

il joue des variations et de la temporalité en insistant sur la matérialité de la pellicule et en présentant les images visibles à chaque seconde. Enfin, le texte conclut sur le fait que des concepts de rythme, vitesse et décomposition,

sont indispensables à la compréhension de cette « bipolarisation entre l’image fixe et l’image animée14 ». Comme expliquée, cette tension peut en réalité se traduire par des procédés visuels, où les oppositions entre fixité et mouvement ne sont pas seulement juxtaposées mais s’entrelacent dans un « […] slash de collusion, un trait d’union, un ou alternatif, un et paradoxal15 ».

En cela, le film comme le livre ou la photographie devient un terrain de jeux où ces polarités se rencontrent, se nourrissent et se transforment. Cette réflexion permet de dépasser la simple problématique de la traduction du cinéma sur une image fixe, en explorant des approches qui vont au-delà de la simple représentation visuelle. Elle ouvre la voie à des pratiques qui, bien qu’ancrées dans la fixité

de leur support, parviennent à suggérer des dynamiques de mouvement et de temps, de manière presque implicite.

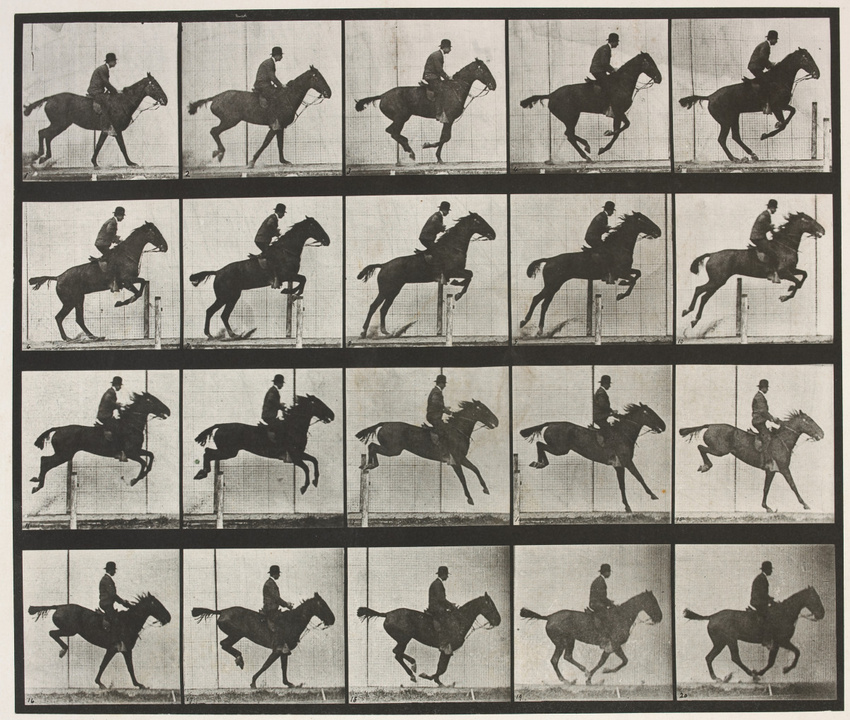

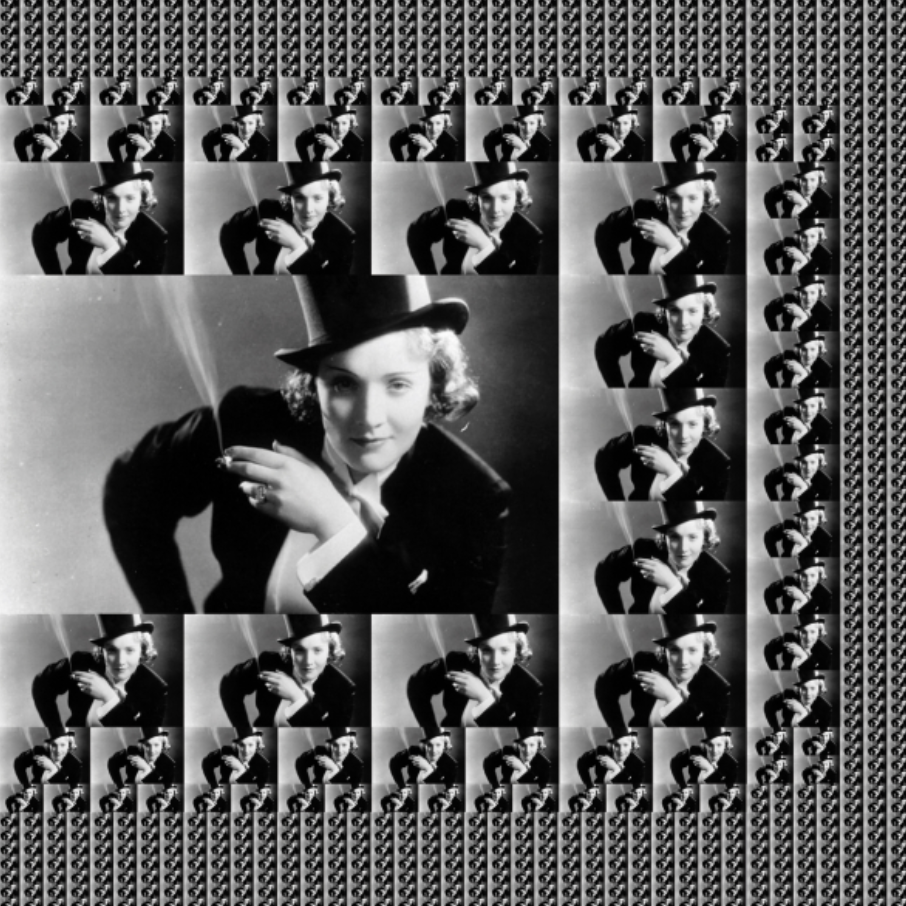

L’histoire de cette transposition du mouvement dans l’édition commence bien avant l’ère numérique avec des objets comme le folioscope, daumenkino en allemand ou flip-book en anglais, breveté par John Barnes Linnett en 186816. Objet ludique ayant marqué l’histoire de l’animation, il consiste en un petit carnet d’images successives dont les pages, feuilletées rapidement, donnent vie à des scènes et personnages. En dépit de sa simplicité technique, il introduit une notion fondamentale. Il génère une illusion du mouvement grâce à l’enchaînement d’images fixes, comme les objets de vision le faisaient dans les années 1800, processus faisant appel à l’imagination du lecteur. Cela n’est pas sans se rappeler des travaux pionniers d’Eadweard Muybridge, qui, en 1878, a réalisé des séries photographiques successives d’un cheval au galop Travaux d’Eadweard Muybridge, 1878. Principalement capturée afin d’étudier la question du mouvement des animaux, cette série devient l’illustration même de la traduction du mouvement par un support fixe qu’est la photographie. Nous retrouverons ce principe de démultiplication d’une image dans les travaux de séquençage de Pierre Faucheux dans le sens inverse. Au sein de ses compositions, il s’agit de fabriquer le mouvement par la multiplication et

Travaux d’Eadweard Muybridge, 1878. Principalement capturée afin d’étudier la question du mouvement des animaux, cette série devient l’illustration même de la traduction du mouvement par un support fixe qu’est la photographie. Nous retrouverons ce principe de démultiplication d’une image dans les travaux de séquençage de Pierre Faucheux dans le sens inverse. Au sein de ses compositions, il s’agit de fabriquer le mouvement par la multiplication et

la superposition d’images fixes.

Dans cette continuité, les livres constituent une autre forme d’édition mêlant image fixe et animée. Le mouvement naît du jeu de la structure en papier et de l’interaction que le lecteur a avec l’objet. Par ses pages découpées, pliées,

qui ouvertes, révèlent des éléments tridimensionnels. Le mécanisme est simple et permet de faire vivre des scènes fixes, de jouer avec la perspective et de transformer les images en trois dimensions. La superposition de plans 2D

et de la tridimensionnalité du livre créent une illusion de mouvement, non plus

par la succession d’images comme nous avons pu le voir dans les précédents exemples, mais par l’activation de reliefs qui prennent forme dans l’espace.

Par exemple, le Pop-Up Book of Phobias de Matthew Reinhart Pop-Up Book of Phobias,

Pop-Up Book of Phobias,

Matthew Reinhart, 1999 joue avec l’aspect cinématographique de l’image en mouvement tout en restant ancré dans la fixité de l’objet imprimé. Ce livre rend l’ouverture des pages inconfortable, sensation confirmant la création d’une expérience immersive à travers le défilement des pages. C’est par cette inscription dans un espace hybride fixe-animé, que des éditions interactives offrent une nouvelle forme de rencontre entre ces deux types d’images. La frontière devenant de plus en plus floue, tend à disparaître totalement.

Aujourd’hui, avec l’implantation du numérique et des technologies interactives dans notre quotidien évoquée en première partie, la question du mouvement dans l’image se voit réactualisée par des dispositifs comme la réalité augmentée.

Les livres qui en bénéficient sont de simples objets souvent accompagnés d’applications mobiles, permettant au lecteur de superposer éléments animés

ou interactifs sur des pages imprimées. En 2019 par exemple, les éditions Glénat Jeunesse ont publié le livre Le monde caché : Dragons 3 Le monde caché : Dragons 3

Le monde caché : Dragons 3

en réalité augmentée,

Glénat Jeunesse, 2019, qui, utilisant la structure d’un jeu vidéo offre la possibilité au lecteur de faire voler un dragon à travers une application. Ainsi, une image fixe et figée par l’encre sur le papier à un état précis peut prendre vie à travers l’écran d’un téléphone. Nous pourrions considérer cette forme d’hybridation entre édition imprimée et édition numérique comme une autre traduction de l’image fixe-animée. L’expérience de lecture devient multimodale et le récepteur alterne entre une position de lecteur et une position de spectateur.

Ainsi, des objets comme les flip-books et les pop-up démontrent que le mouvement peut naître de l’interaction physique ou de la structure tridimensionnelle d’un livre. Avec la réalité augmentée il devient un support hybride mêlant lecture et visionnage. Ces exemples soulignent alors l’importance de penser l’architecture du livre, de son format à ses modalités de lecture, afin de créer un équilibre entre fixité et animation.

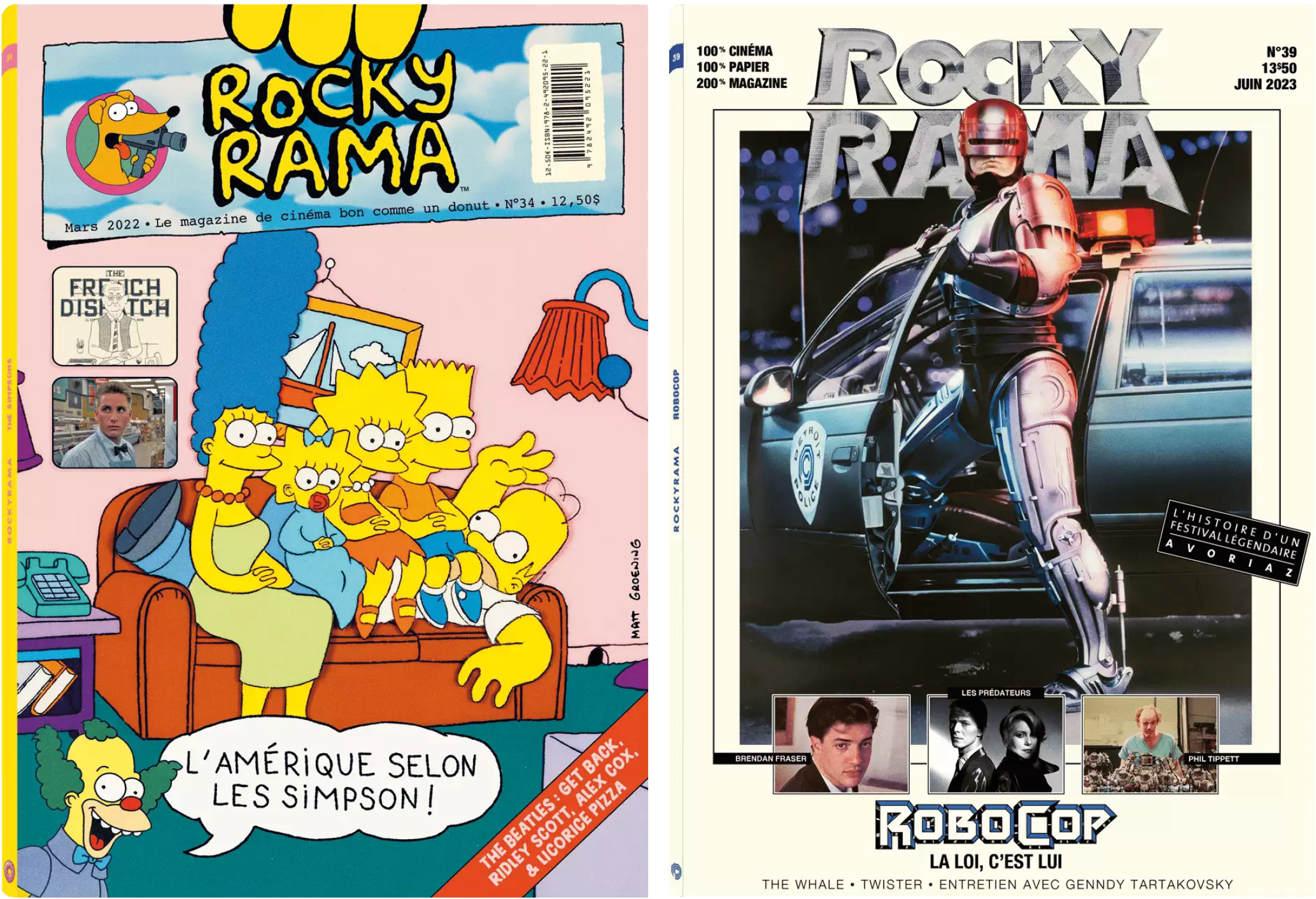

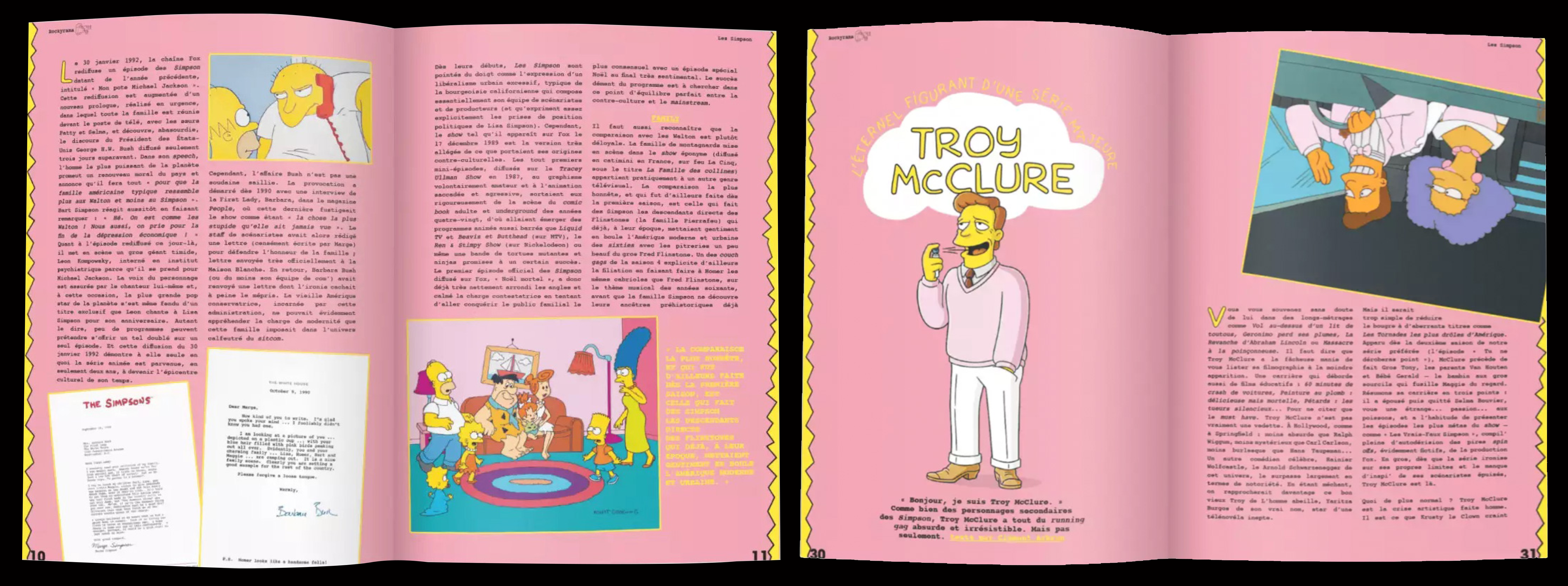

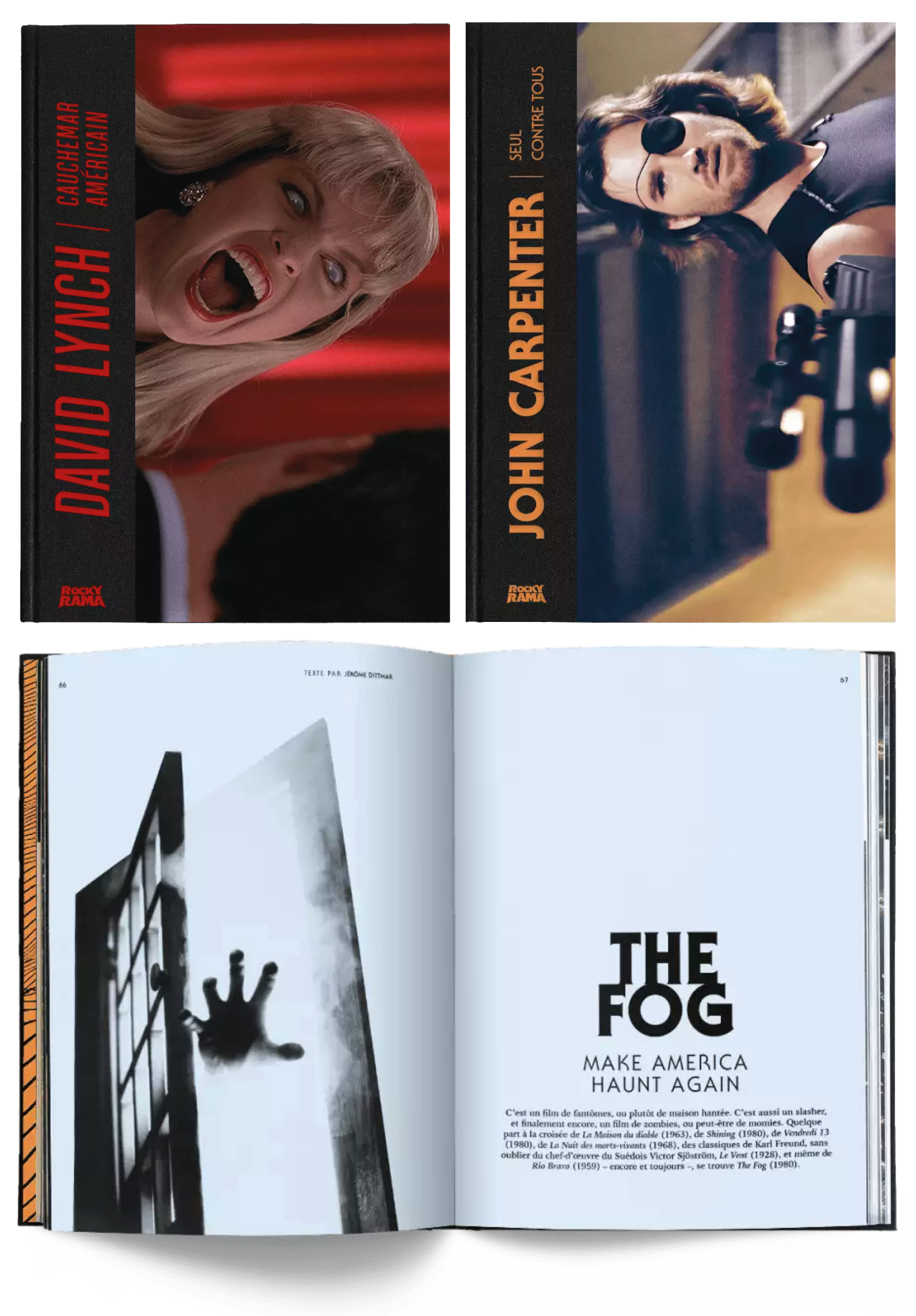

Parmi les magazines de cinéma contemporains, nous comptons Rockyrama Logo de la revue Rockyrama, mêlant hommage graphique et rédactionnel, ce magazine s’adresse à un public passionné par la pop culture. Il est diffusé en kiosque, en librairie et vendu également en ligne sous la forme d’abonnement. Il s’appuie sur des polices de caractères audacieuses et des compositions inspirées des esthétiques spécifiques des films abordés. Il est un des seuls magazines à chercher la traduction graphique de l’énergie et de l’univers visuel propre aux œuvres qu’ils abordent. Empruntant des codes de la culture populaire tels que le collage, la superposition de textures et les couleurs saturées, il cherche à faire entrer le lecteur dans une expérience qui se veut immersive. S’opèrent généralement une réinterprétation et une modernisation des codes des univers présents dans les films.

Logo de la revue Rockyrama, mêlant hommage graphique et rédactionnel, ce magazine s’adresse à un public passionné par la pop culture. Il est diffusé en kiosque, en librairie et vendu également en ligne sous la forme d’abonnement. Il s’appuie sur des polices de caractères audacieuses et des compositions inspirées des esthétiques spécifiques des films abordés. Il est un des seuls magazines à chercher la traduction graphique de l’énergie et de l’univers visuel propre aux œuvres qu’ils abordent. Empruntant des codes de la culture populaire tels que le collage, la superposition de textures et les couleurs saturées, il cherche à faire entrer le lecteur dans une expérience qui se veut immersive. S’opèrent généralement une réinterprétation et une modernisation des codes des univers présents dans les films.

Par exemple, les couvertures des numéros dédiés à des films comme RoboCop ou Les Simpson Couvertures numéro 34,

Couvertures numéro 34,

L’Amérique selon les Simpson, 2022

et du numéro 39, RoboCop, 2023, évoquent directement les affiches et les matériaux graphiques originaux, par une réappropriation formelle. Chaque numéro est envisagé comme une entrée vers le monde graphique d’un film en particulier. Bien qu’il y ait un gabarit général aux textes justifiés, courants sur une à deux colonnes, nous remarquons que le designer déroge à la règle à chaque fois que l’univers de l’œuvre le nécessite. Allant du choix de la police de caractères, en passant par le traitement graphique des images, jusqu’à la composition des pages, tout diffère selon le sujet évoqué.

Dans le numéro 34 intitulé L’Amérique selon les Simpson (2022), cette approche graphique est particulièrement évidente. La revue s’imprègne des éléments visuels clés de la série. La couverture reprend l’image emblématique de la famille mais la nuance en installant toute la famille sur Homer, lui-même étant couché

sur le canapé devant la télévision. À l’intérieur du numéro, le fond rose des pages reprend la couleur des murs intérieurs de la maison familiale, tandis que les bords des pages sont découpés en dents de scie rappelant les cheveux sans pareil des personnages. De plus, les bandes jaunes présentes sur les extérieures des pages ainsi que les bordures autour des images renvoient de manière subtile mais directe à la couleur de peau de ces personnages qui en a fait leur célébrité. Ainsi, la palette de couleurs reprend l’univers chromatique vif et contrasté des illustrations. La police de caractères utilisée pour les titres des sections, identique à celle de la série, amène la simplicité et la nonchalance caractéristique des Simpson. Les images utilisées semblant libérées de tous gabarits, parfois penchées ou à l’envers, renforcent intrinsèquement ce style décontracté et ludique. Il y a une continuité formelle entre la série et la revue.

Dans le même numéro, un dossier est consacré au cinéaste Wes Anderson.

La revue s’appuie sur les caractéristiques visuelles incontournables du cinéaste, telles que la symétrie des plans de films, les polices de caractères rétros et vintages, ainsi que les décors minutieux, détaillés à l’extrême. Ainsi ces codes graphiques sont comme un clin d’œil à son travail par les deux colonnes de texte, les pages encadrées par des bandes d’images tramées en noir et blanc, l’encre effacée, la simulationd d’un papier vieilli par de petites éclaboussures d’encre noire. Certaines images sont maintenues par des faux coins autocollants rappelant l’usage que nous en avons dans les albums photos. Cela renforce l’aspect d’archive et une idée de collection souvent associés à l’univers de Wes Anderson. La police de caractères gothique utilisée pour les titres, rappelle les lettrages de la graphiste Annie Atkins, célèbre pour ses travaux graphiques sur les films du cinéaste tels que The Grand Budapest Hotel. Cette dernière, qui est accompagnée d’annotations semblant décrire le geste à effectuer afin de tracer les lettres, renvoie à la personnalité très méticuleuse et dévouée du cinéaste. Le corps du texte est imprimé avec une police qui évoque celle des machines à écrire et renforce ainsi le côté anachronique et méticuleux de son univers visuel. Rockyrama s’efforce de maintenir un équilibre entre visuels et contenus rédactionnels. La mise en page des articles et des analyses favorise une lecture active, immersive et guidée par l’image. La construction des doubles pages semble être pensée comme un projet au sein du projet où chaque page raconte le bout de l’histoire d’un film.

En complément de leurs magazines, la maison d’édition Rockyrama élargit son activité avec des collections de livres ou de beaux livres comme Il était une fois se penchant sur le cinéma de réalisateurs en particulier Collection beaux livres

Collection beaux livres

Il était une fois de la maison d’édition Rockyrama. Ces livres adoptent une structure similaire au magazine, autrement dit une mise en page dense, aux signes graphiques conçus uniquement pour un film ou un réalisateur et un jeu typographique pensé dans une volonté d’évoquer l’univers spécifique du sujet traité.

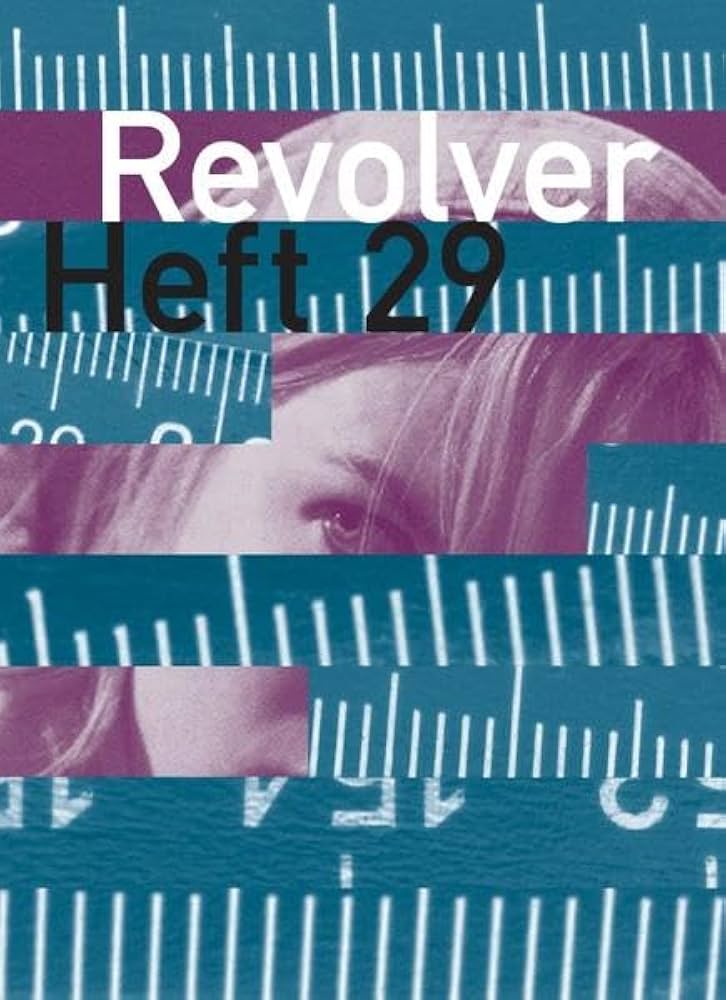

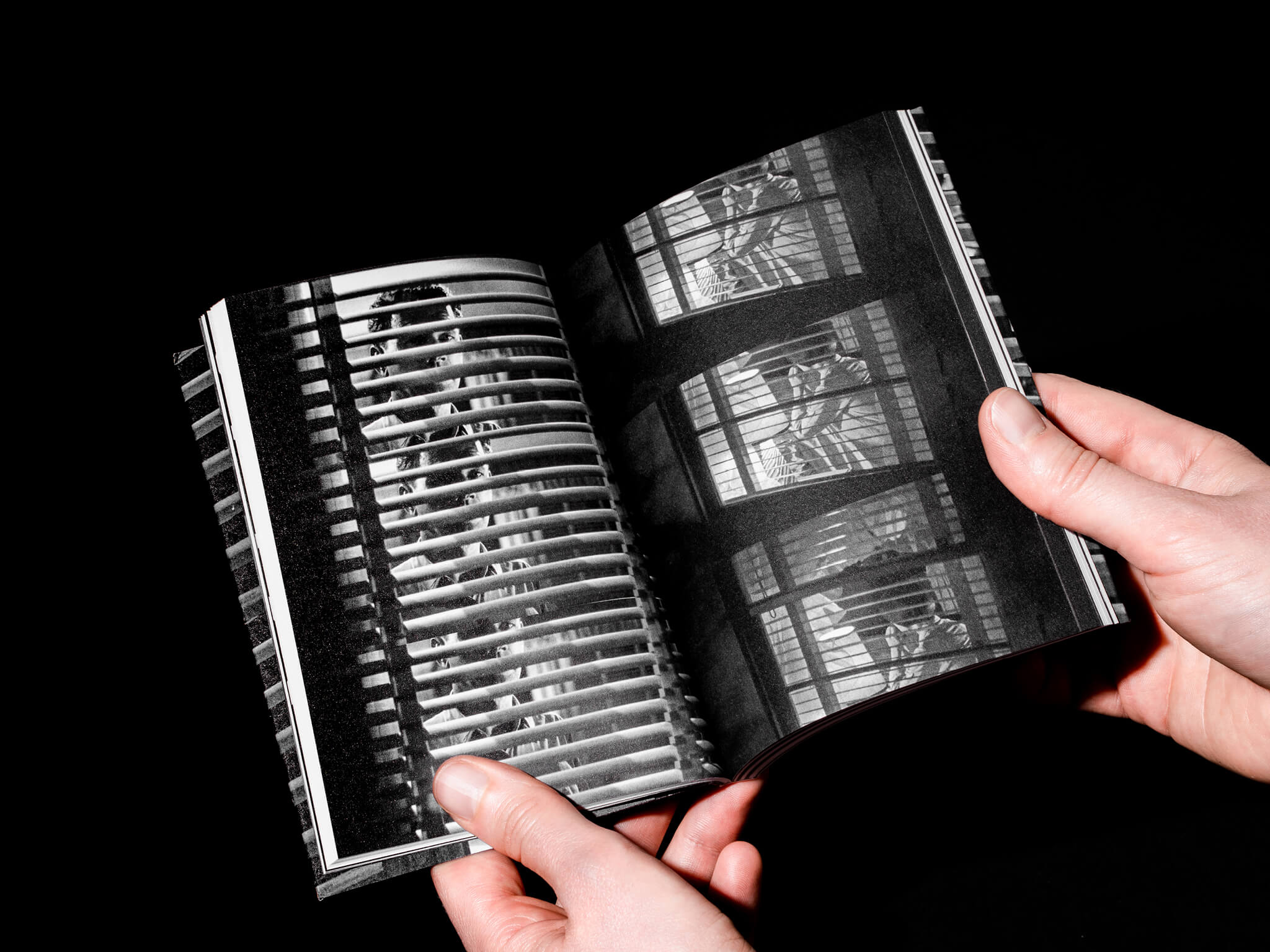

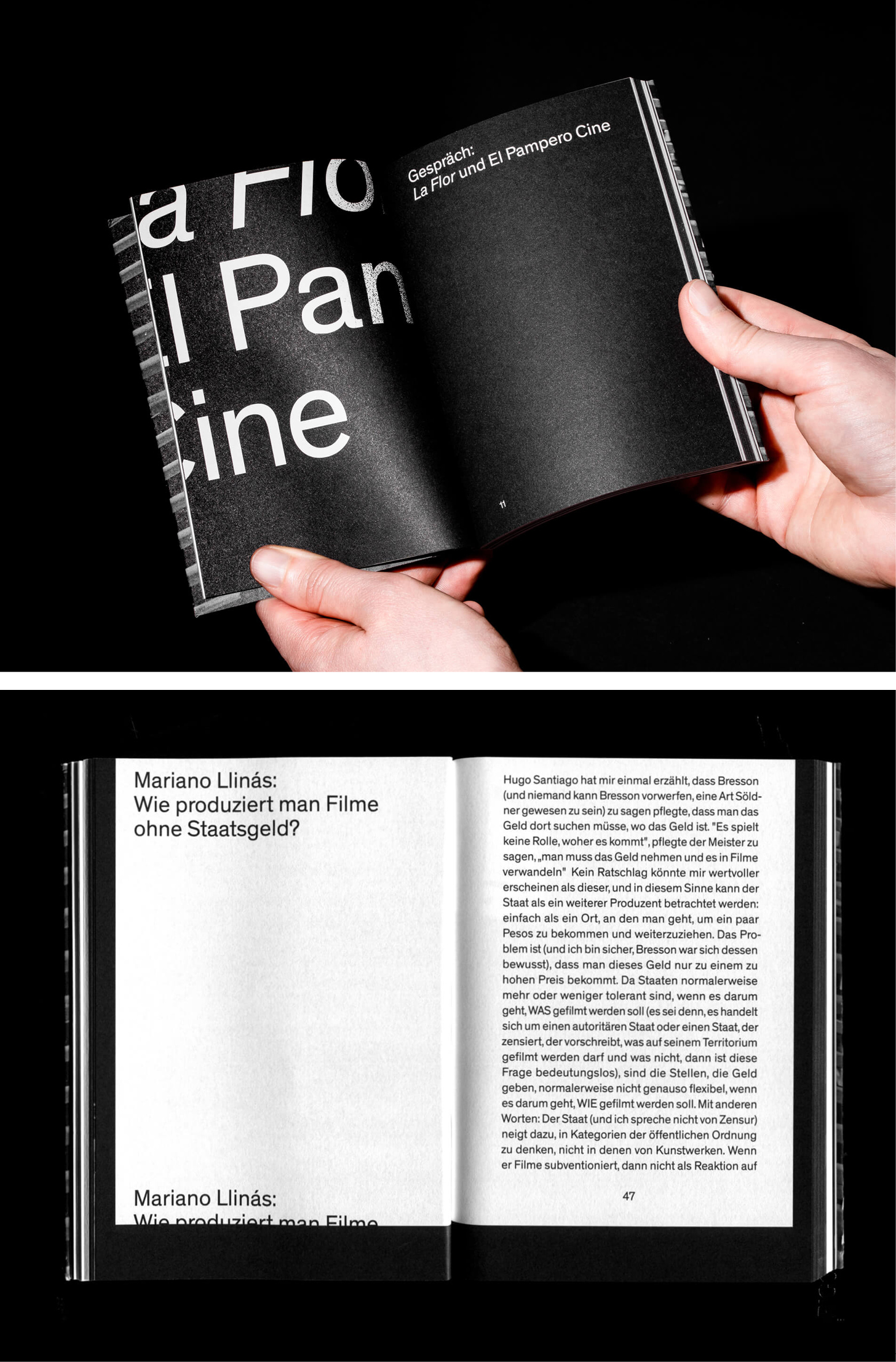

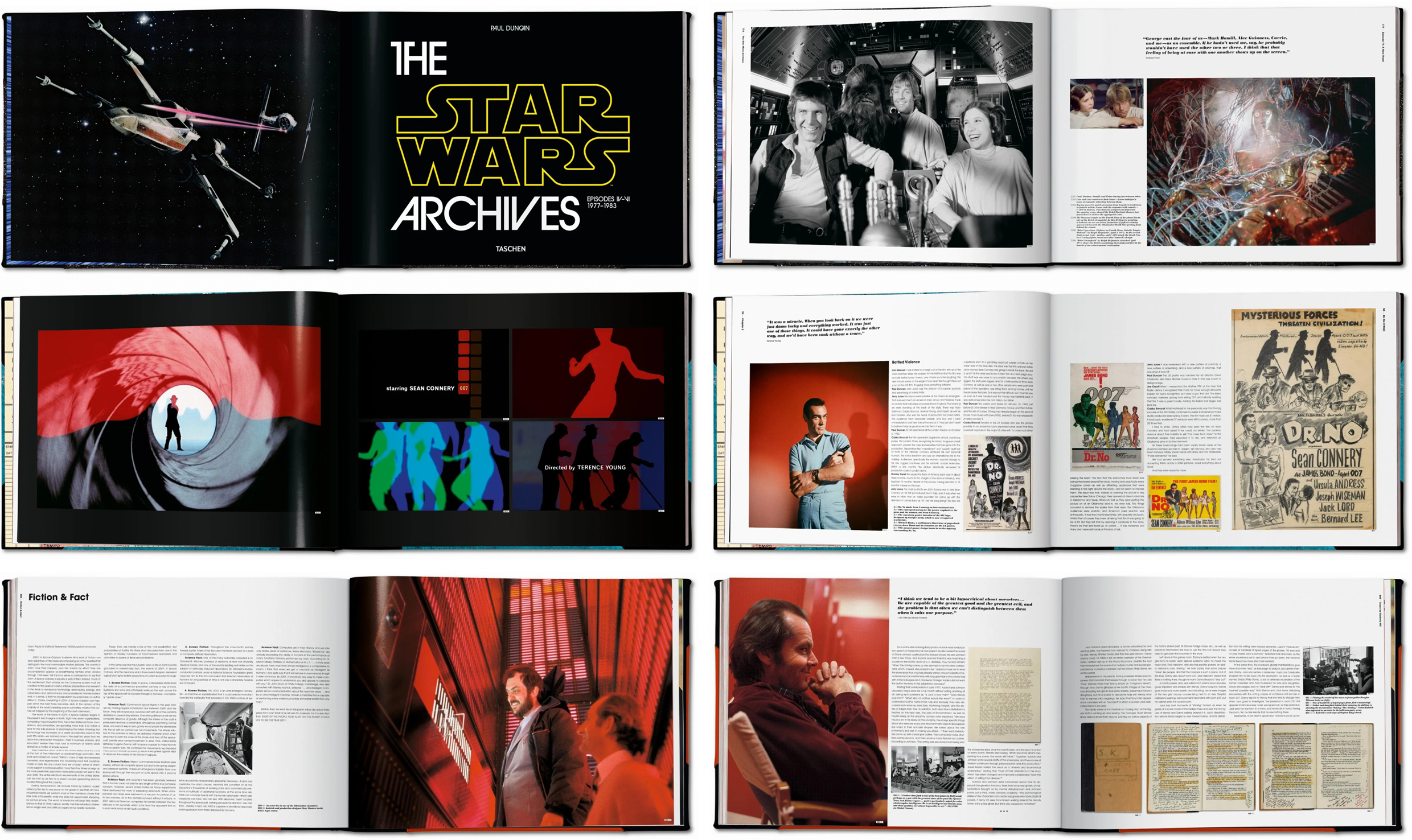

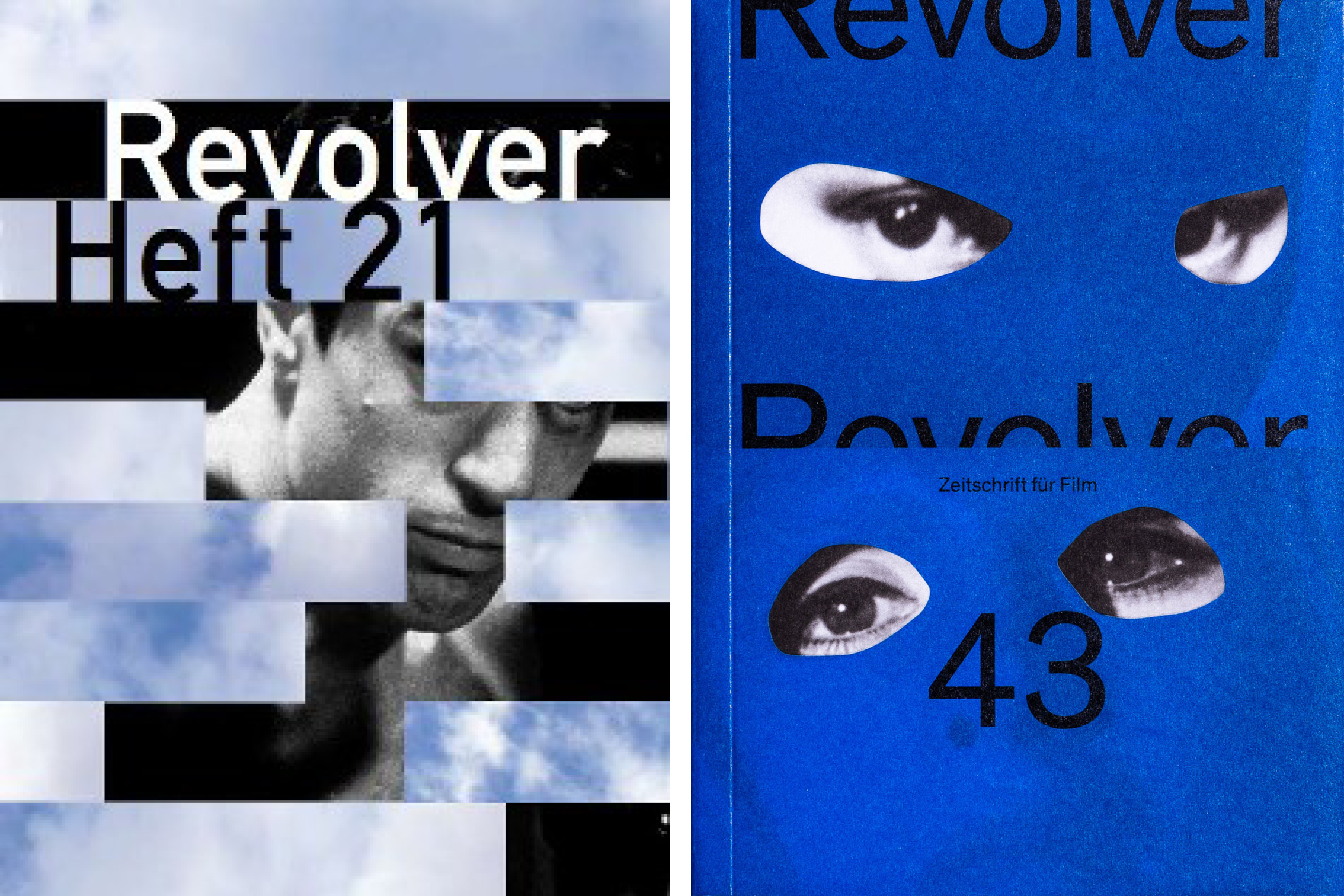

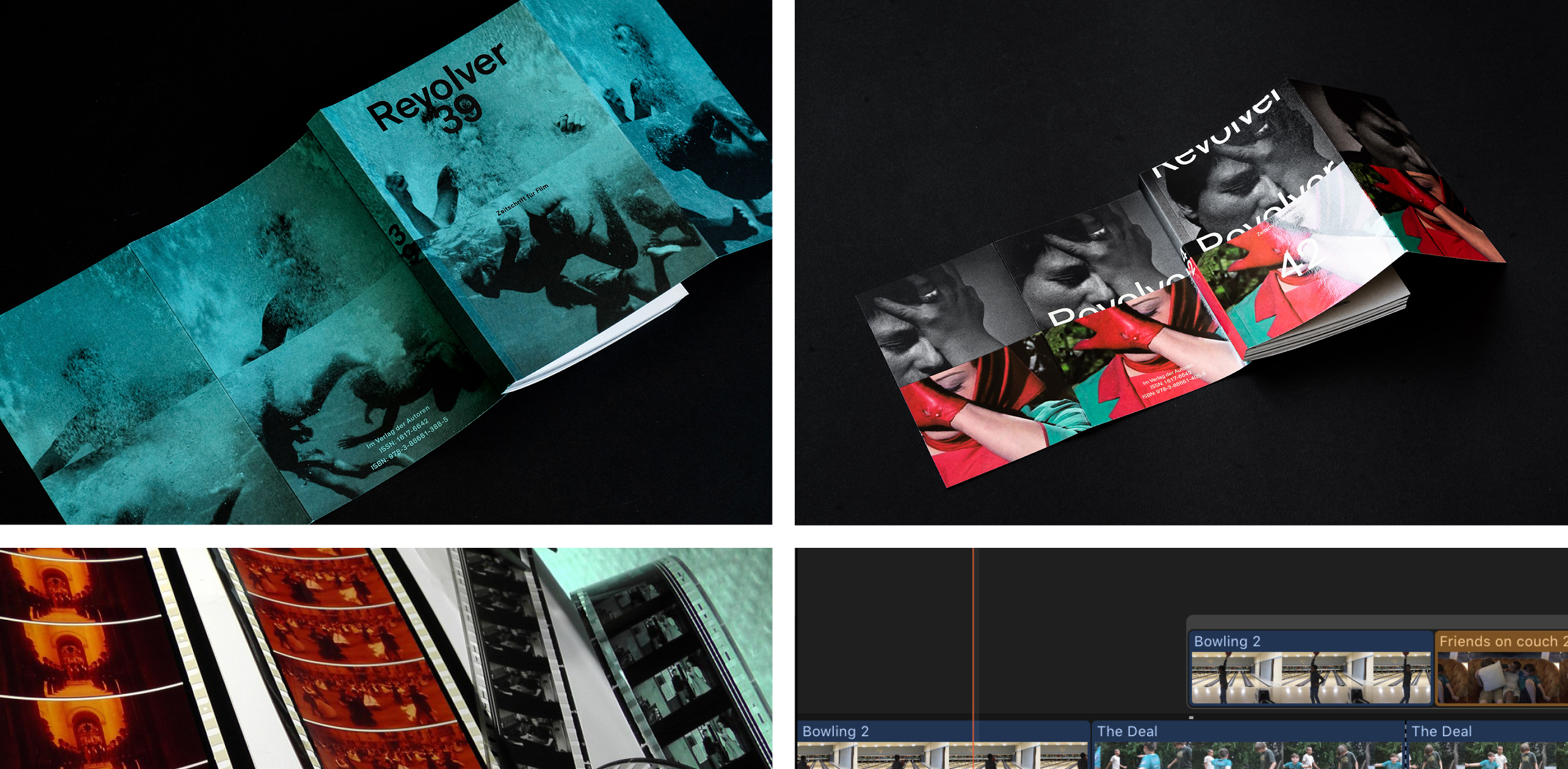

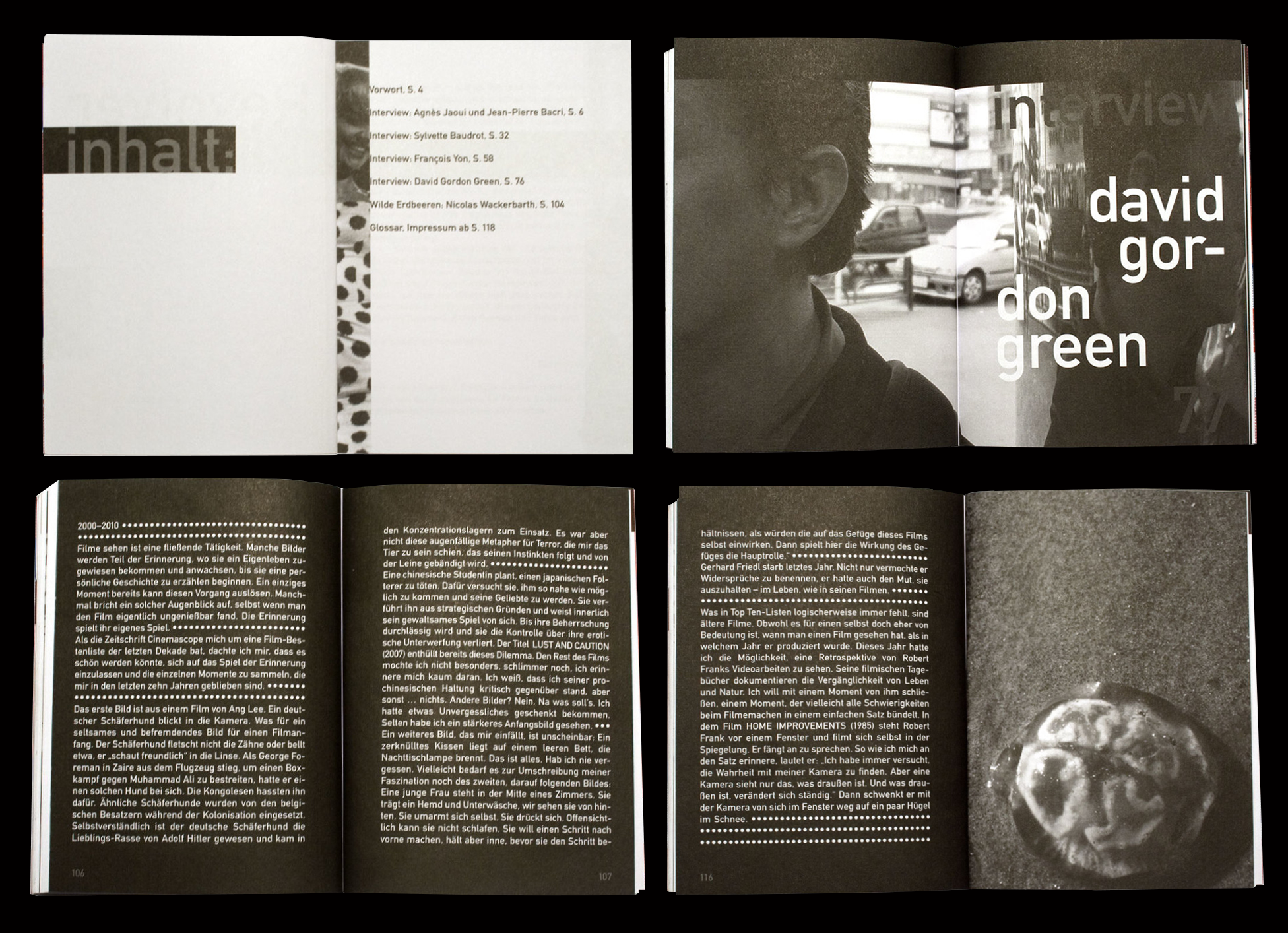

Revolver est une revue de cinéma cf

La singularité de cette revue réside dans le fait qu’elle est écrite par des cinéastes, ou apprentis cinéastes loin des préoccupations commerciales des revues classiques comme Les Cahiers du Cinéma. Elle s’engage dans un questionnement sur les processus créatifs et la culture cinématographique. À travers des interviews de réalisateurs, des essais, des manifestes et des extraits de carnets de bord, la revue tend à témoigner de cet engagement. Initialement pensée comme un outil de dialogue et d’échange pour contrer le climat anti-théorique de leur école, elle a évolué pour devenir une référence intellectuelle et esthétique du cinéma allemand.

Son format de poche, compact de 105 x 145 mm, a été pensé pour permettre une lecture intime et approfondie. Il correspond aux usages d’un lectorat constitué de cinéphiles, d’étudiants et de professionnels qui lisent et relisent les numéros, les annotent et s’approprient leurs contenus. Ce choix s’explique également par la volonté de créer un objet détaché des magazines classiques. Le parallèle avec le livre essai se retrouve jusque dans le façonnage dos carré-collé et dans les principes de mise en page intérieure, adoptant des grilles strictes avec peu de variantes typographiques.

La toute première identité graphique Identité de la revue Revolver de 1998, par Gerwin Schmidt, couverture du numéro 29 réalisée par Gerwin Schmidt utilisait des bandes sur les couvertures à la double fonction : elles révélaient ou dissimulaient des éléments clés de l’image, tout en instaurant une dynamique temporelle, rappelant la succession de plans au cinéma. Ce jeu visuel faisait directement référence au processus cinématographique, à l’assemblage et au montage des images. L’utilisation de la police de caractères DIN venait renforcer l’ancrage culturel et historique de la revue dans la tradition allemande.

Identité de la revue Revolver de 1998, par Gerwin Schmidt, couverture du numéro 29 réalisée par Gerwin Schmidt utilisait des bandes sur les couvertures à la double fonction : elles révélaient ou dissimulaient des éléments clés de l’image, tout en instaurant une dynamique temporelle, rappelant la succession de plans au cinéma. Ce jeu visuel faisait directement référence au processus cinématographique, à l’assemblage et au montage des images. L’utilisation de la police de caractères DIN venait renforcer l’ancrage culturel et historique de la revue dans la tradition allemande.

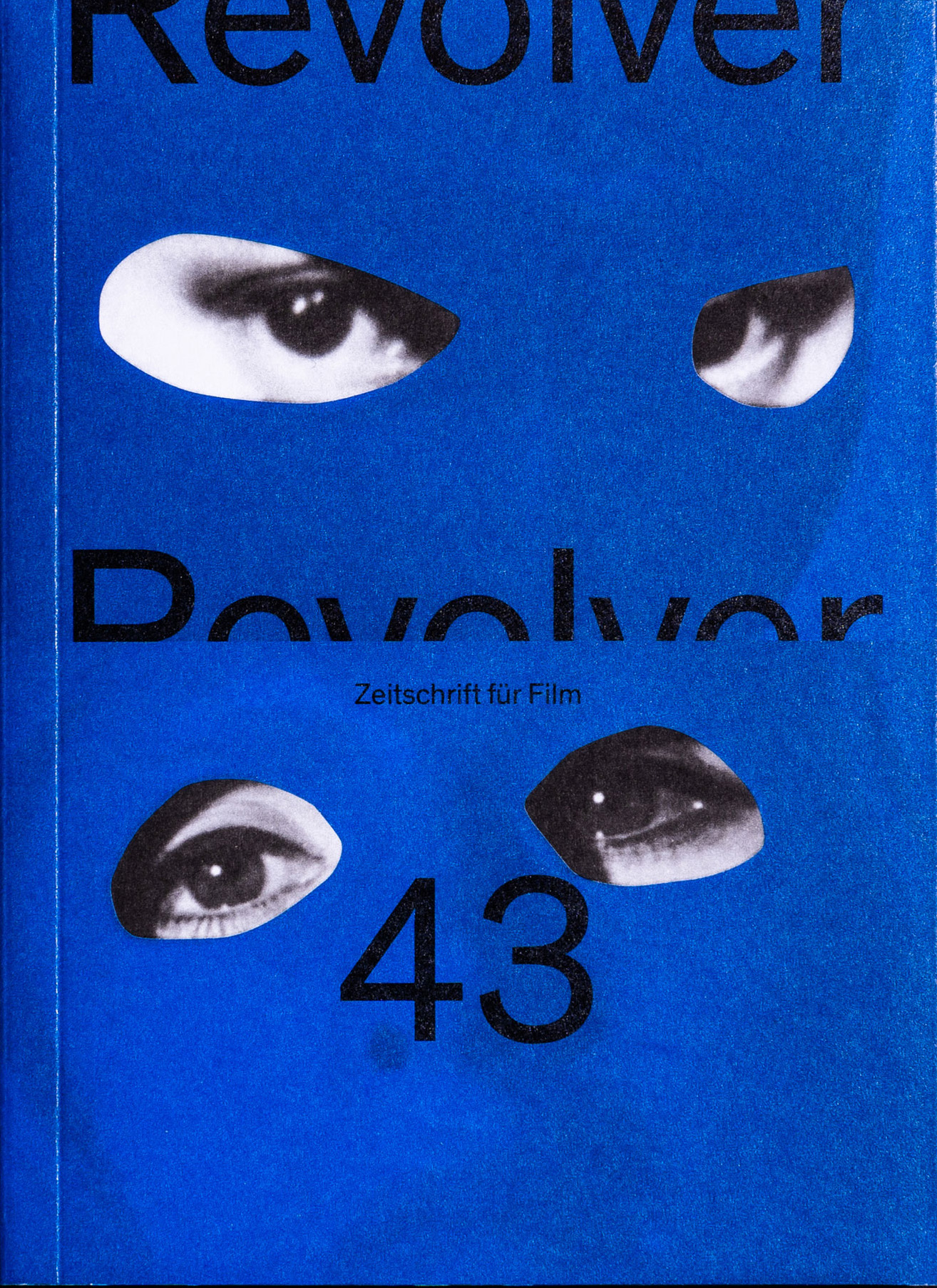

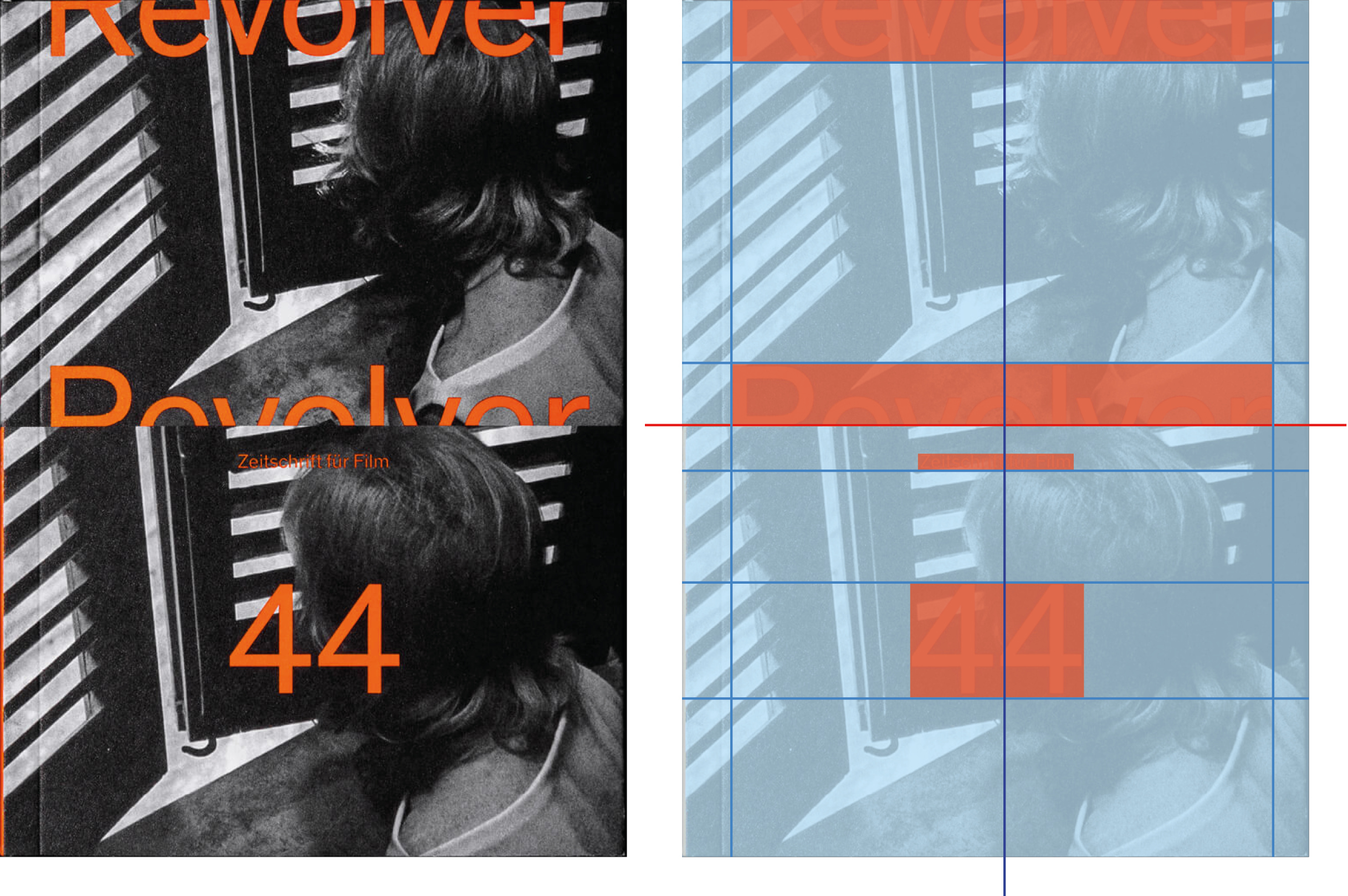

Depuis 2014, l’identité visuelle de Revolver a été repensée par le studio graphique GeneralPublic Identité actuelle de la revue Revolver, depuis 2014,

Identité actuelle de la revue Revolver, depuis 2014,

par GeneralPublic,

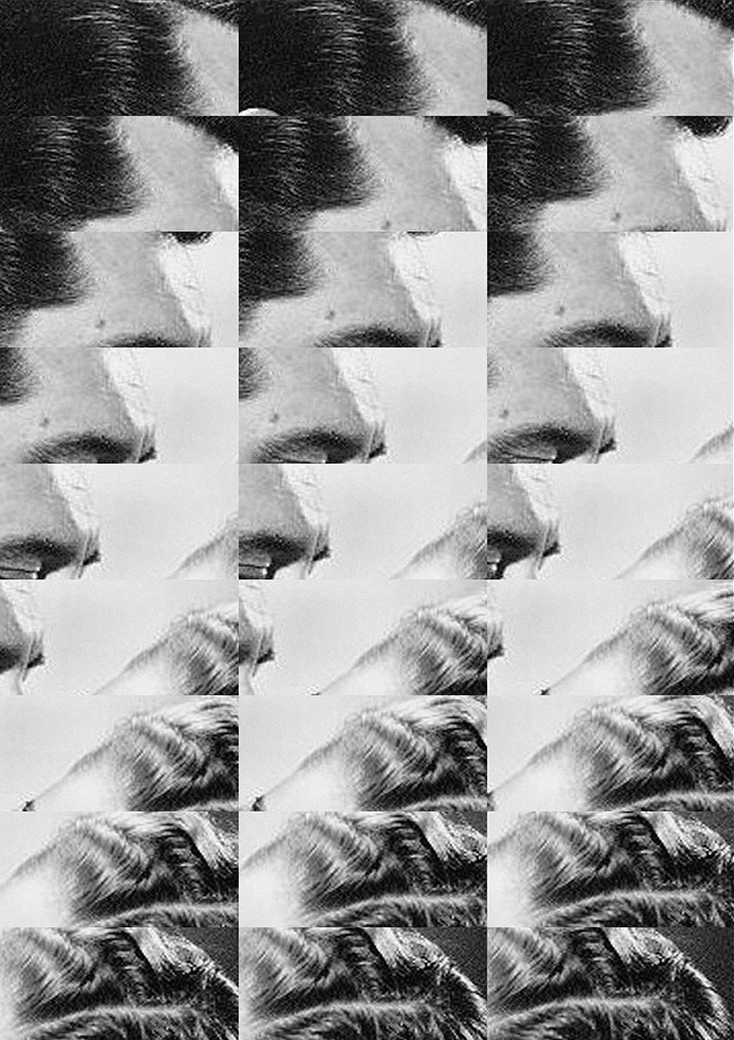

couverture du numéro 43. Bien que cette nouvelle identité ait été modifiée, elle conserve l’inventivité des précédents numéros tout en réinterprétant ses codes visuels. La mise en page intérieure gagne en souplesse avec des photogrammes qui ne se contentent pas d’être illustratifs, mais sont montés et assemblés de manière à créer une nouvelle narration visuelle. Ces images semblent être choisies pour leur tension émotionnelle ou intellectuelle, écho à l’approche analytique de Revolver. Le cadrage serré ou asymétrique qui met l’accent sur des détails signifiants tels qu’un regard, un geste, ou un jeu de lumières et d’ombres, capture des instants forts du cinéma et incite le lecteur à en explorer les strates.

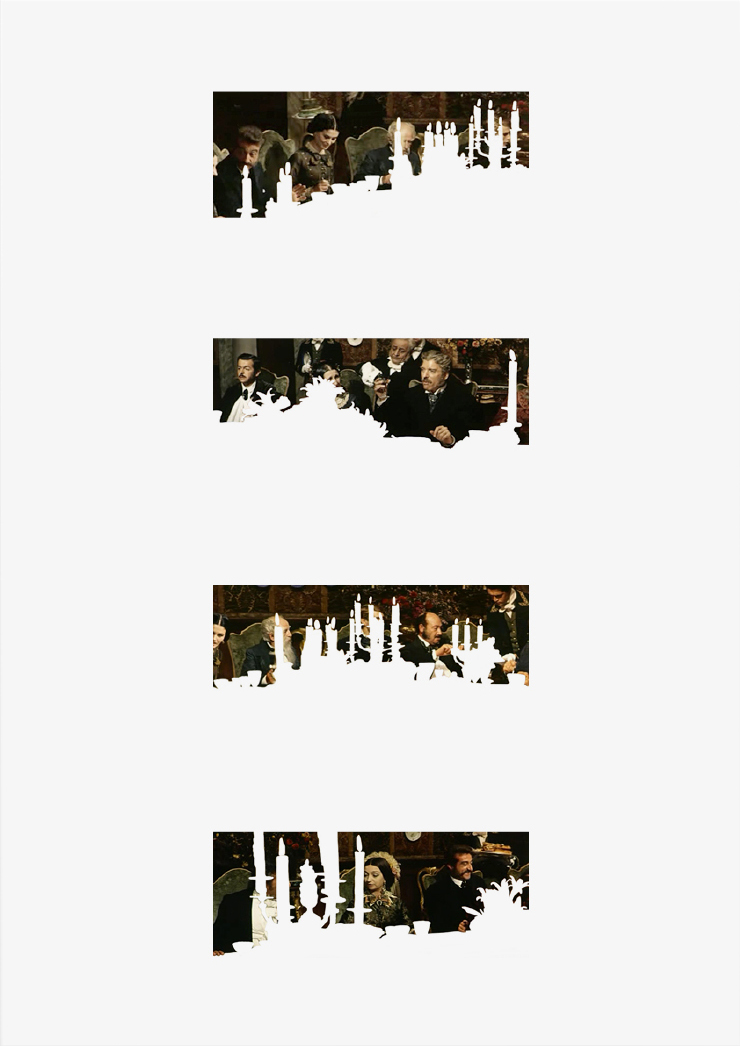

À titre d’exemple, dans le numéro 44, une double page reprend cette idée de séquençage visuel, manifestée par une confrontation entre deux séries d’images, où la division en trois parties horizontales de la page crée une dynamique de perspective. Sur une page, la même image répétée avec des cadrages différents donne l’impression d’un mouvement de caméra, avec à gauche une contre-plongée et à droite une plongée. Ce montage accentue l’idée de transformation de l’espace, renforçant le dynamisme visuel et le changement de perspective, éléments essentiels du montage cinématographique.

Ce dernier est également signifié à la page 11 du même numéro par l’apparition du texte en pointillé. En effet, les lettres semblent émerger progressivement comme une apparition lumineuse, pouvant faire écho aux premiers instants d’un film lorsque l’image se révèle petit à petit. Ce choix typographique aborde l’idée de mouvement et de transition mais aussi celle du hors-champ : le titre semble « incomplet », en dehors du cadre de la page, suggérant que l’histoire ne se limite pas à cette première et qu’elle se poursuit au-delà dans l’extension des pages suivantes. Cet effet de disparition du texte à travers les pointillés, incarne aussi l’idée d’un récit en constante évolution, à la manière du cinéma qui ne se termine jamais vraiment sur un simple plan. La revue joue ainsi sur la tension entre rigueur et fluidité, la structure théorique et l’expression visuelle créant une expérience

à la fois intellectuelle et sensorielle. Les choix typographiques et de mise en page sont autant de stratégies pour maintenir le dynamisme, tout en ancrant la revue dans une réflexion profonde, fidèle à son engagement intellectuel et esthétique avant-gardiste.

La mise en page éditoriale selon Paule Palacios-Dalens17 peut être rapprochée du montage cinématographique en tant que pratique articulant différents éléments pour produire du sens. Cette approche ne s’arrête pas à une organisation visuelle mais agit comme un processus dynamique qui engage activement le lecteur ou le spectateur. Jean-Luc Godard illustre cette idée avec sa notion de la « troisième image » générée par le montage, où deux images créent une troisième signification dans l’esprit du spectateur : « […] ce n’est pas une image après l’autre, c’est une image plus une autre qui en forme une troisième, la troisième étant du reste formée par le spectateur18 ». Appliquée à la conception éditoriale, cette théorie suggère que des choix tels que le type de papier, les formats ou les polices de caractères participent à créer cette troisième image et à convoquer l’imagination du lecteur devenu acteur de la narration par son expérience même de lecture. Ainsi, chaque composant d’un objet éditorial ne se limite pas à une fonction esthétique ou utilitaire, mais enrichit une interprétation plus profonde de l’œuvre et ses multiples dimensions.

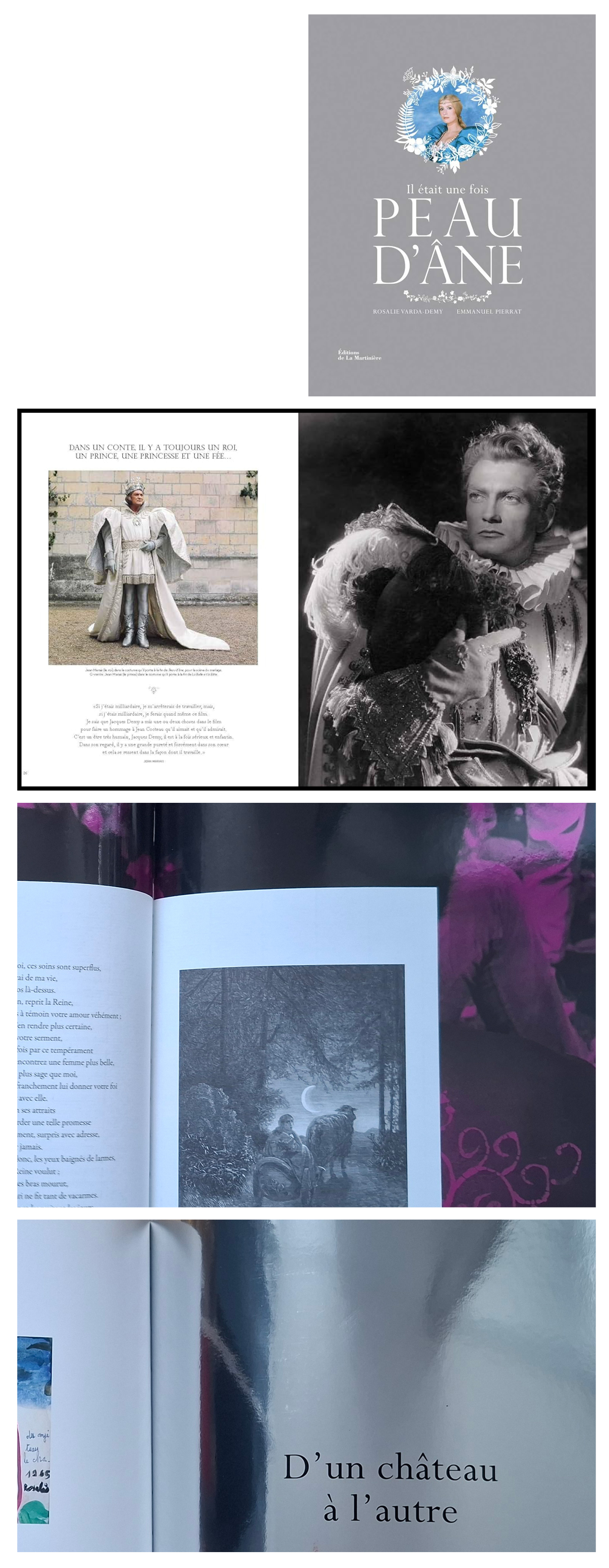

Le livre Il était une fois Peau d’Âne Il était une fois Peau d’Âne,

Il était une fois Peau d’Âne,

Rosalie Varda-Demy et Emmanuel Pierrat, Éditions de la Martinière, octobre 2020 incarne cette approche de la sensorialité dans une forme quelque peu déconnectée de l’univers de l’histoire. L’usage de matériaux variés tels que des papiers glacés colorés, des calques et des formats miniatures intégrés au corps du livre vise à créer une immersion sensorielle. Cependant, cette richesse de textures est largement superfétatoire. En dépit de l’intention de concevoir un environnement immersif, la mise en page reste rigide, offrant au lecteur une expérience davantage visuelle que narrative. Les partis pris graphiques comme les partitions sur du calque, tentent de rappeler l’aspect musical du conte, mais ne réussissent pas à faire écho à son univers. Les autres choix formels apparaissent comme des démonstrations de techniques et ne semblent apporter aucune réelle plus-value à la compréhension ou à l’immersion dans le récit. Le livre dans sa matérialité semble plus préoccupé par une esthétique superficielle que par une véritable traduction cinématographique ou narrative de l’histoire. Là où l’on pourrait espérer un dynamisme, un mouvement lié à l’âme du film, se trouve une simple accumulation de détails sans cohésion véritable.

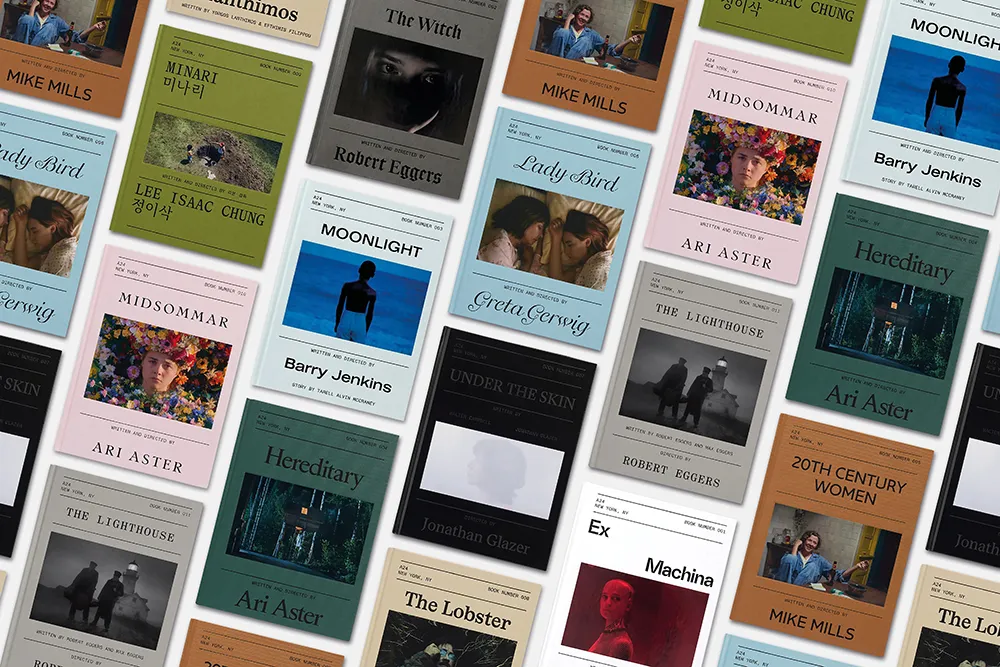

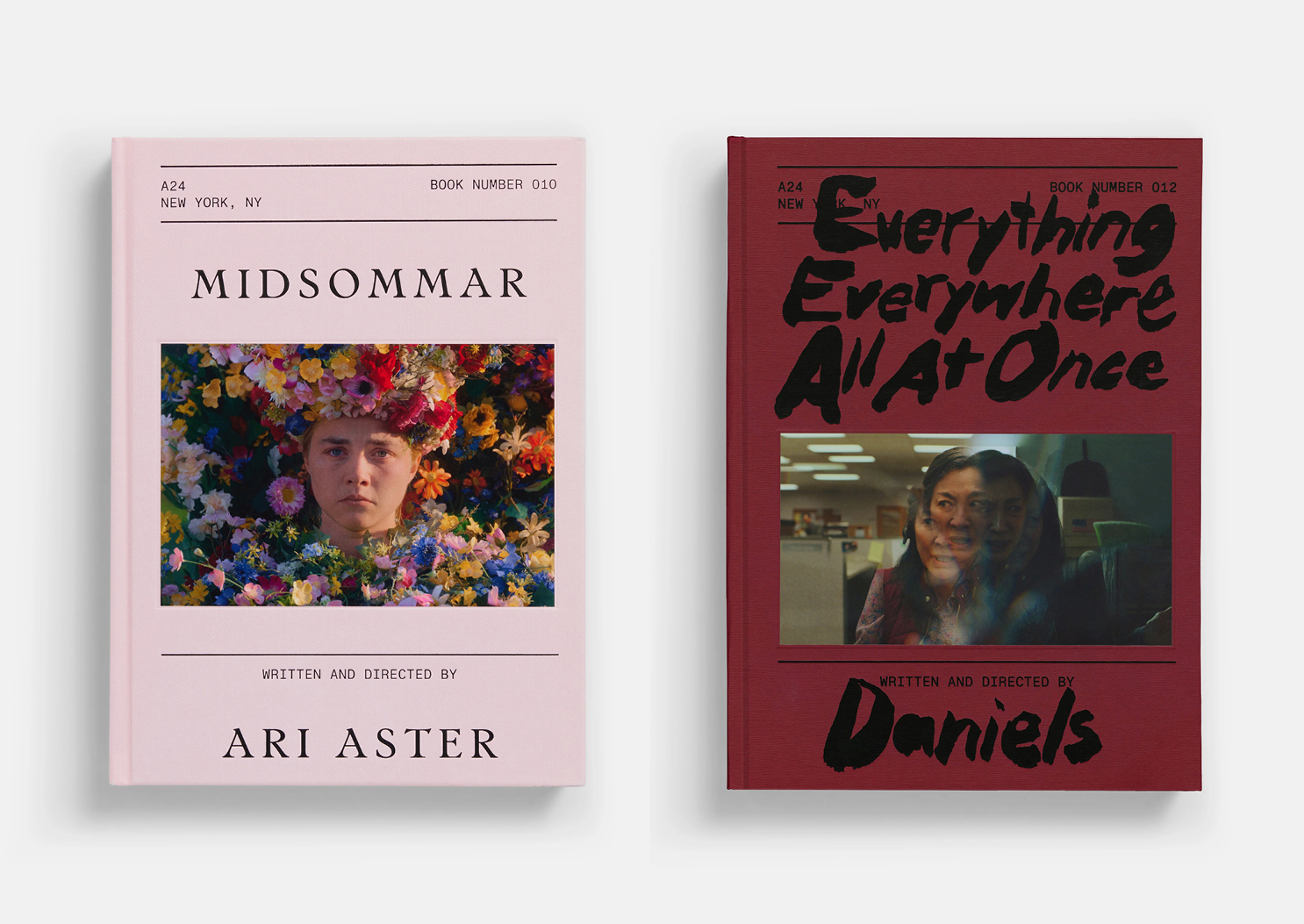

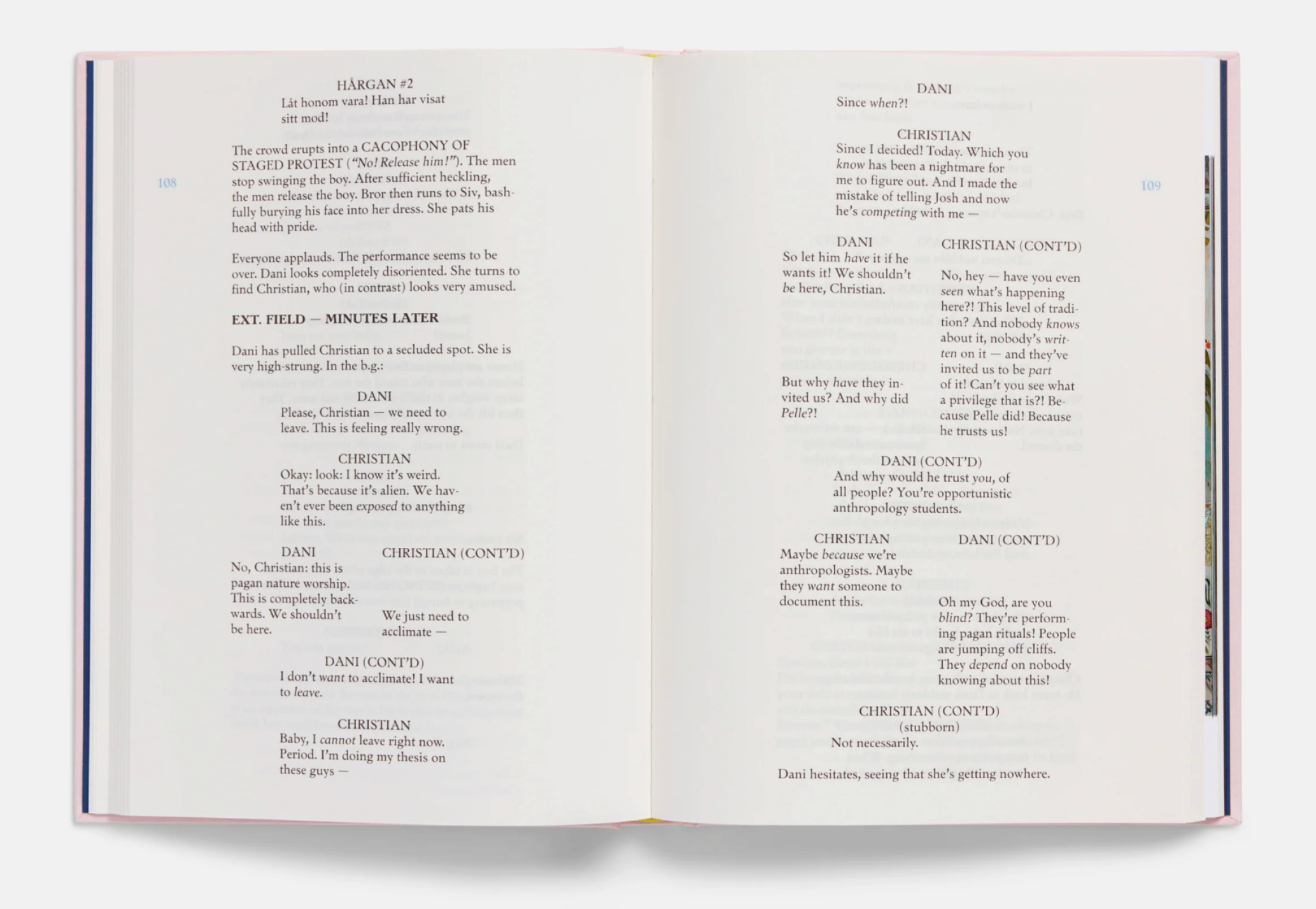

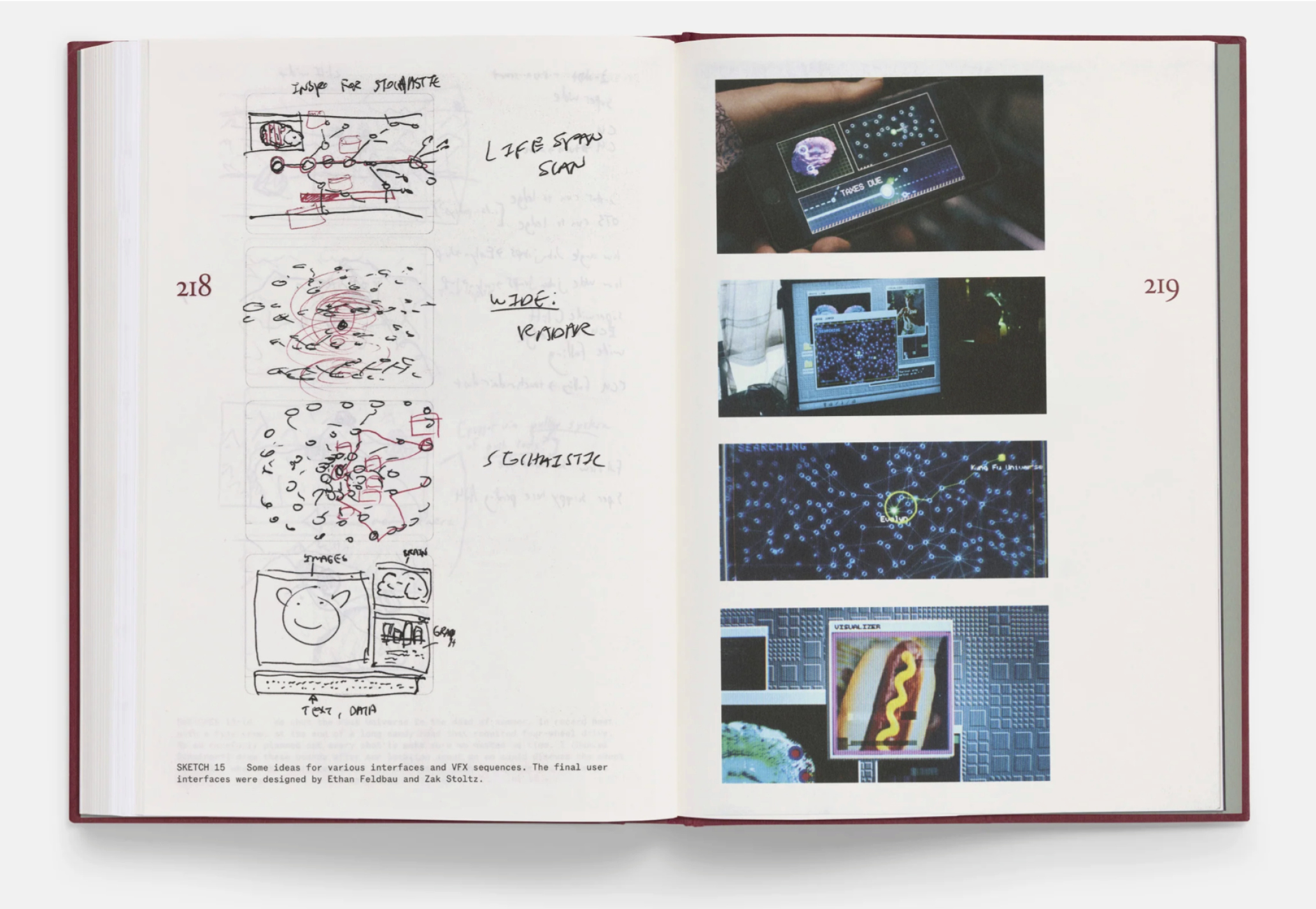

À l’inverse, Screenplay Collection d’A24 Collection Screenplay,

Collection Screenplay,

Greta Gerwif, A24, 2024, société de production cinématographique et télévisuelle, se concentre sur des scénarios originaux, des matériaux documentaires issus des films évoqués tels que Midsommar ou encore Everything, Everywhere All At Once. Chaque ouvrage est conçu comme un « receuil de scénarios » dans une volonté de prolonger l’univers graphique du film auquel il est dédié. Intégrant notes manuscrites, 24 images fixes du film choisies par le réalisateur accompagnées d’une préface, images de coulisses, textes critiques, et de nombreux autres documents indédits à travers une mise en page pensée spécifiquement pour chaque film, la visée de cette collection est d’offrir une immersion totale dans le processus créatif et esthétique du film.

Cependant, des questions émergent à nouveau. À quel moment faisons-nous trace du mouvement ? Quel est le rythme, la musicalité, le temps propose au film ? Après les quelques analyses réalisées, nous pourrions dire que cette perte de l’espace temps-mouvement est due au fait que l’objet édité n’est la plupart du temps pas envisagé dans sa totalité, de son format, en passant par ses papiers,

sa mise en page et à la manipulation de l’image fixe.

En somme, tous les exemples étudiés conduisent à montrer que l’image animée dans une édition recèle une ambivalence complexe. Il est apparu que la perte

de mouvement inhérente au passage de l’image animée à l’image fixe résultait de plusieurs facteurs.

Pour commencer, cette perte est une contrainte technique et conceptuelle due à la nature par définition différente des deux médiums. Les efforts éditoriaux, bien que louables, tendent à figer l’expérience cinématographique dans une uniformité graphique, comme en témoignent les revues les plus populaires ou les beaux livres à la mise en page souvent normalisée. Cette stagnation s’explique par la fragilité d’un marché éditorial, confronté à des défis économiques. En librairie tout comme en médiathèque ou en grandes surfaces, les éditions qui se démarquent par une traduction visuelle novatrice sont rares, voire, n’ayons pas peur de le dire, inexistantes. Elles sont éclipsées par des formats plus normés privilégiant peut-être une sécurité financière.

Ainsi, les « éditions cinéma » appartiennent à un secteur de niche et s’adressent principalement à un public averti ou passionné. Cette diffusion limitée des ouvrages présents le plus souvent en librairies spécialisées ou dans des collections spécifiques, est alors difficilement accessible au grand public. En effet, nous avons pu le constater les éditions comme la revue Revolver ou Rockyrama ne cherchent pas à toucher un public large mais plutôt un cercle restreint de cinéphiles, de professionnels ou d’initiés. Cela permet sûrement plus aisément la conception d’objets éditoriaux éloignés des attentes des consommateurs de livres plus traditionnels.

Toutefois, cette observation de perte de mouvement révèle un espace d’opportunités pour le design graphique. Loin d’être une impasse, la friction entre image animée et image fixe, cinéma et édition, invite à repenser l’objet éditorial dans son entièreté, de sa matérialité à sa micro-typographie. En s’éloignant des modèles traditionnels, il serait possible d’explorer des formats interactifs

ou transitoires, capables de restituer un espace-temps propre au cinéma et d’instaurer une expérience plus immersive pour le lecteur. Ainsi, cet article ouvre la voie à une réflexion critique sur les potentiels inexplorés de l’édition cinématographique. Il met en avant la nécessité d’un renouvellement des pratiques éditoriales où l’architecture d’un livre ne se limite pas à sa mise en page, mais devient un espace pensé comme une extension du propos et de l’esthétique d’un film.

Penser le livre, c’est penser l’espace et le temps qu’il convoque, la manière dont il se déploie, s’habite et se manipule.

C’est ainsi dans l’espace hybride fixe-animé que tout va peut-être se jouer.

Analyse comparative entre l’édition papier (objet édité)

et l’édition numérique (interface numérique, sites internet).

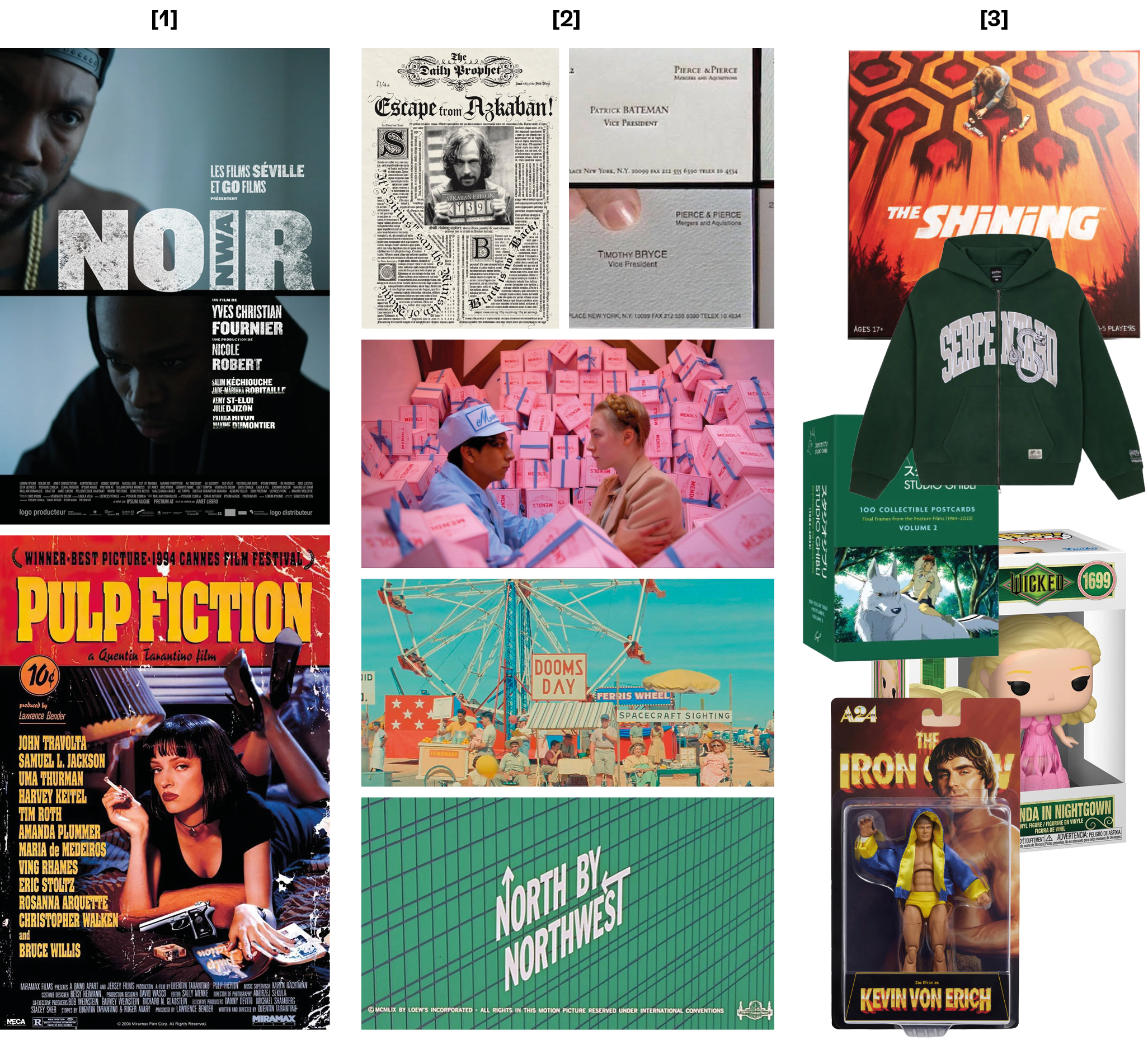

Présentation de la ou des places occupées par le design graphique dans les différentes étapes de la fabrication d’un film. Il s’agit de comprendre sa contribution dans la puissance émotionnelle et culturelle d’un film au cinéma.

Bien que souvent invisible, le design graphique joue un rôle clé dans la création,

la perception et la mémoire d’un film. Agissant comme un « acteur invisible »,

il structure les univers visuels et conditionne la réception de l’œuvre.

Nous explorons ici ses manifestations à travers trois temporalités : le pré-film,

le film et le post-film.

[1] Le PRÉ-FILM : créer l’anticipation

La matière de l’affiche, ce graphisme qui fait

la première peau du corps du film19.

Cette phrase résume l’importance de l’affiche comme premier contact visuel entre l’œuvre et son public. Elle encapsule l’essence du film en une image marquante, éveillant intérêt et émotion. La bande-annonce, connue aussi sous le « film d’anticipation20 », traduit graphiquement l’ambiance et le ton du film, prolonge son identité visuelle avec des typographies, lettrages et animations immersives. Ces supports, influencés par l’histoire et les courants artistiques, assurent la pérennité du film dès son annonce.

[2] Le FILM : ancrer l’immersion

Le design graphique devient un acteur central dans l’immersion cinématographique. Des enseignes aux journaux en passant par les logos, ces objets créent un univers crédible et cohérent. Annie Atkins, graphiste pour Spielberg et Wes Anderson, parle de « nombreuses recherches dans les archives et les brocantes21 » pour garantir l’authenticité. Le générique, storytelling graphique, introduit ou clôture l’histoire en exploitant l’identité visuelle du film et en préparant le spectateur à une expérience émotionnelle complète.

[3] Le POST-FILM : prolonger l’univers

Après sa sortie, le film survit grâce au design graphique : objets dérivés, rééditions et produits iconiques prolongent son impact. Ces éléments, comme les pâtisseries Mendl’s du Grand Budapest Hotel, transforment l’univers en symbole culturel faisant vivre le film bien au-delà de l’écran.

Présent tout au long de la vie d’un film, le design graphique façonne l’atmosphère visuelle et conditionne la réception de l’œuvre auprès d’un public. Il traverse,

en somme, les étapes de la vie d’un film en tant qu’acteur parfois invisible

mais indispensable, comme le verre de vin en cristal de Béatrice Warde22.

De l’affiche au post-film, il devient un « artisan subtil d’une expérience cinématographique réussie23 ».

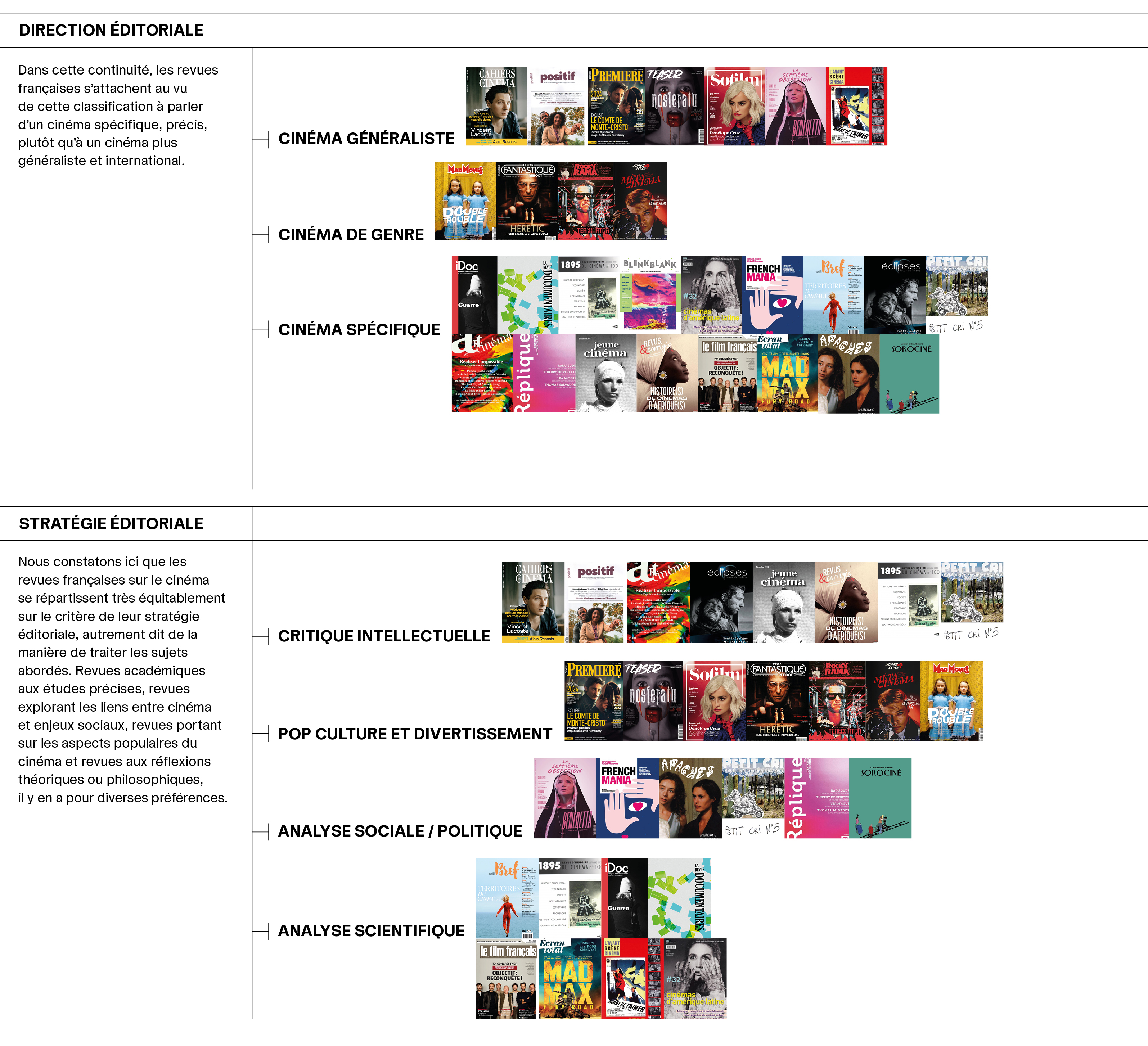

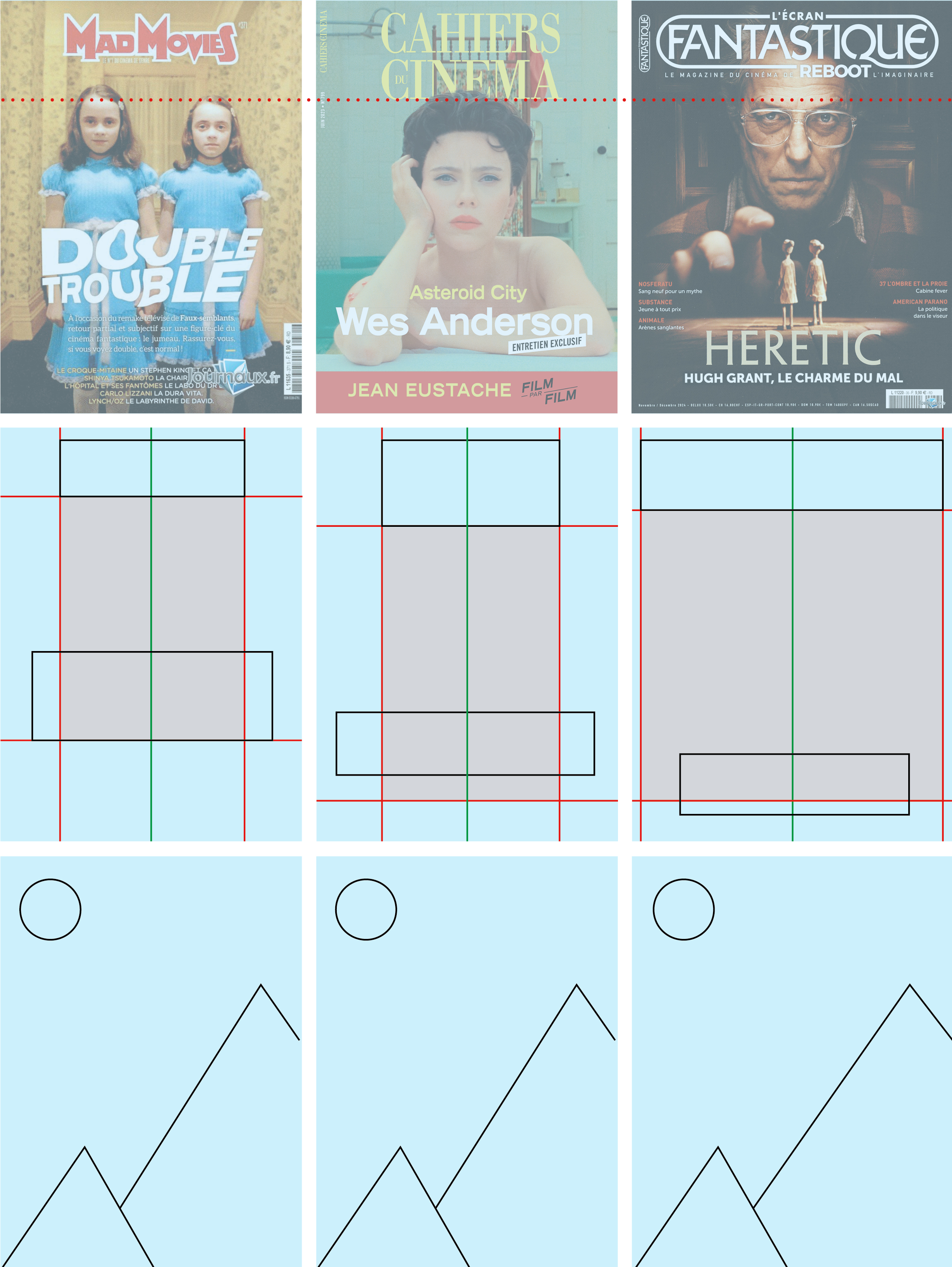

Malgré une direction éditoriale différente comme nous avons pu le déterminer dans l’annexe 3, les revues de cinéma semblent adopter un système graphique normalisé témoignant d’une structure et d’un gabarit très similaires.

La couverture conçue comme une affiche a pour mission d’attirer l’attention et de susciter l’achat, comme le soulignent Damien et Claire Gautier dans Manuel Mise en page(s)24. Elle doit refléter à la fois le contenu et le ton de la revue. Bien que chaque périodique possède sa propre identité visuelle, Mad Movies, Cahiers

du Cinéma et L’Écran Fantastique partagent une organisation graphique commune centrée sur une image emblématique occupant une place prépondérante. Le choix du visuel est stratégique, généralement la photographie d’acteurs ou d’images clés d’un film, car il doit capter l’attention du lecteur tout en restant explicite.

Les trois revues se différencient surtout par la nature des photographies et leurs traitements chromatiques :

Les titres, centrés en haut de la page, s’alignent avec le logo de la revue situé dans la manchette. Ce positionnement commun à la majorité des revues françaises répond à des enjeux pratiques. Il garantit une visibilité immédiate et une reconnaissance rapide dans les rayons des buralistes ou des kiosques.

En quatrième de couverture Quatrièmes de couvertures des revues L’Écran Fantastique, Mad Movies et Cahiers du Cinéma, elles affichent généralement des publicités pour des films à venir. Ce choix, volontaire ou obligatoire économiquement, prolonge leur lien avec l’industrie cinématographique tout en maintenant une cohérence graphique entre la promotion des films et le contenu éditorial de la revue.

Quatrièmes de couvertures des revues L’Écran Fantastique, Mad Movies et Cahiers du Cinéma, elles affichent généralement des publicités pour des films à venir. Ce choix, volontaire ou obligatoire économiquement, prolonge leur lien avec l’industrie cinématographique tout en maintenant une cohérence graphique entre la promotion des films et le contenu éditorial de la revue.

Leurs formats – de 19,9 × 27 cm à 29,7 × 23 cm — restent proches, assurant une prise en main semblable. Un grammage de papier compris entre 65 et 80 g / m² offre un bon équilibre entre confort de lecture et optimisation des coûts.

Cette uniformité d’architecture influe sur les modalités de lecture : la mise en page impose une progression linéaire et séquentielle. Chaque sujet est traité selon une présentation similaire, ce qui facilite la navigation mais limite une lecture plus libre. La différenciation des films ne pouvant se faire par la structure passe alors par les choix graphiques : composition, gammes colorimétriques, polices de caractères et relation texte / images.

Les revues cinématographiques proposent critiques, analyses, interviews, dossiers thématiques et articles d’actualité, mais diffèrent par leur direction éditoriale. Les Cahiers du Cinéma adoptent un ton intellectuel et analytique,

tandis que L’Écran Fantastique et Mad Movies se rejoignent autour du cinéma fantastique, de science-fiction et d’horreur. Ces contenus imposent un cadre

de lecture identique, et questionnent le rôle du graphisme en tant que manifestation des singularités de chaque film.

Le gabarit des Cahiers du Cinéma reflète une orientation intellectuelle : la mise en page repose sur trois à quatre colonnes, un équilibre entre densité textuelle et lisibilité. Chaque paragraphe débute par une lettrine renforçant une dimension classique et académique qui rappelle l’esthétique des essais ou des publications universitaires. Cette décision souligne l’importance des mots et la rigueur des analyses proposées. Les images, souvent des photogrammes, sont intégrées dans le gabarit de manière nuancée. Bien qu’elles soient majoritairement confinées à leur colonne, elles peuvent parfois déborder jusqu’à la coupe du livre offrant une respiration visuelle au lecteur. Pour le texte courant, les Cahiers utilisent une police de caractères sérif justifiée garantissant la lisibilité et l’autorité du discours.

Les titres alternent entre sérif et sans sérif et jouent sur des variations de bas et haut de casse. Une page peut aborder plusieurs films, ce qui, bien que pratique et économique, tend à uniformiser la perception des œuvres.

Chez Mad Movies, le gabarit repose sur deux à trois colonnes dont deux principales et une plus étroite dédiée aux notes de bas de page. Cette structure claire favorise une lecture rythmée. La police utilisée pour les titres en haut de casse et en une graisse importante occupe une place dominante et renforce le caractère spectaculaire des sujets. Le texte courant, en sérif justifiée, assure une bonne lisibilité. En haut de page, une zone blanche d’environ un quart crée un espace de respiration visuelle. Sur les pages d’ouverture, une image pleine page avec un titre centré, en une police plus extravagante, vient rompre la régularité du gabarit et marquer une transition nette entre les sections.

L’Écran Fantastique se distingue par un gabarit plus chargé et immersif,

en cohérence avec l’univers du fantastique et de la science-fiction. Les articles traitent souvent un seul film par page ou par dossier, permettant une immersion plus forte. La composition repose sur deux colonnes principales, parfois subdivisées pour intégrer davantage d’images. Les superpositions d’images et les fonds colorés (bleu, rouge ou violet) renforcent l’atmosphère du film mais peuvent parfois altérer la lisibilité. Le texte courant utilise une police de caractères sérif condensed, justifiée, tandis que les encadrés ou citations s’appuient sur une police sans sérif plus contemporaine. Les titres, en haut de casse et mis en avant par un contour blanc varient en couleur selon le film traité.

En somme, les trois revues favorisent un nombre restreint de colonnes (2 à 4),

une gouttière d’environ 0,4 cm et une police sérif justifiée pour le texte. Les images s’intègrent dans ce cadre strict avec quelques débordements. Ce respect du gabarit interroge : comment traduire les singularités des films dans un cadre si normé ? Dans L’Écran Fantastique, la différence entre une page consacrée à Alien et une autre sur Jack Arnold réside souvent uniquement dans les images et la couleur des titres.

Pour autant, l’identité d’un film repose sur des choix précis tels que la direction photographique, la gamme chromatique, le choix des polices de caractères, celui d’une époque et bien d’autres, qui pourraient être repris dans la mise en page. Aujourd’hui au sein des revues françaises diffusées à un grand public, la volonté n’est peut-être donc pas de traduire graphiquement les singularités visuelles, rythmiques et temporelles d’un film, mais plutôt d’en poursuivre l’expérience cinématographique en proposant des informations et analyses complémentaires. C’est pourquoi les choix opérés au sein des gabarits, bien qu’ils garantissent une grande lisibilité, neutralisent en quelque sorte l’identité propre de chaque œuvre. Le gabarit fonctionnel agit comme une grille qui égalise les contenus. Les images, bien que soigneusement choisies, restent souvent le seul levier de différenciation. Nous pouvons nous demander alors si il est réellement possible de traduire l’expérience d’un film, avec son rythme et ses codes visuels, dans un cadre aussi général.

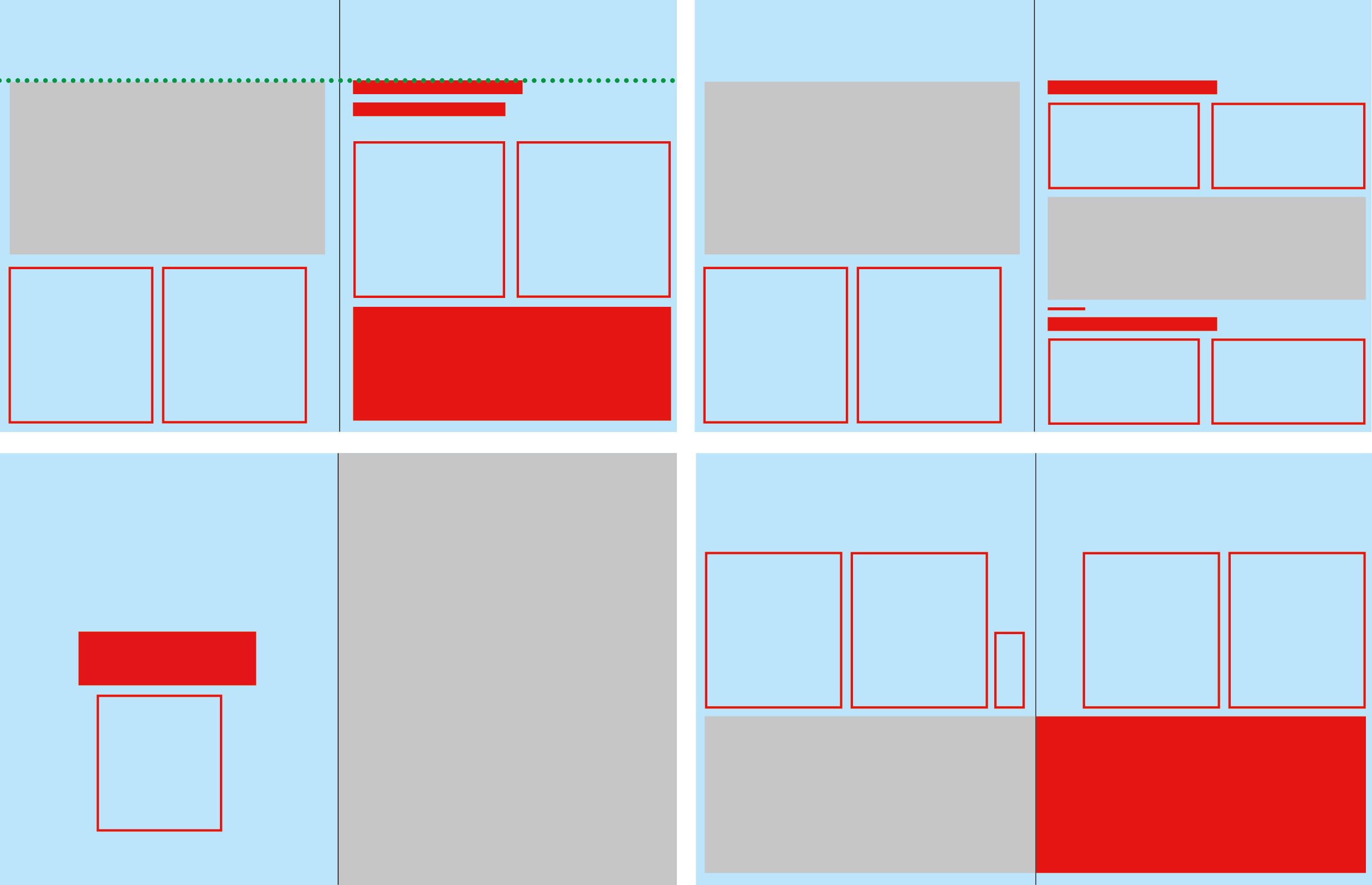

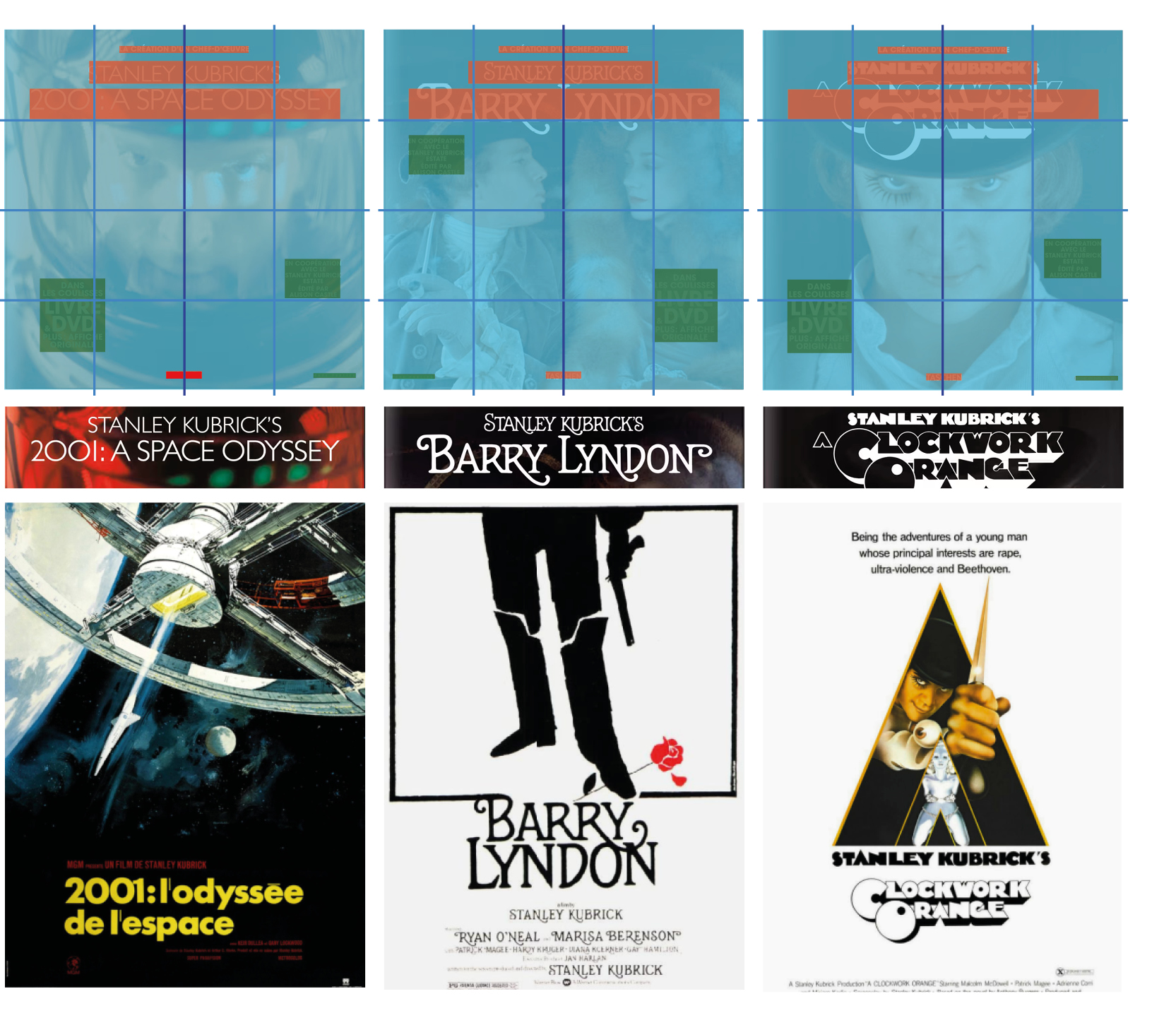

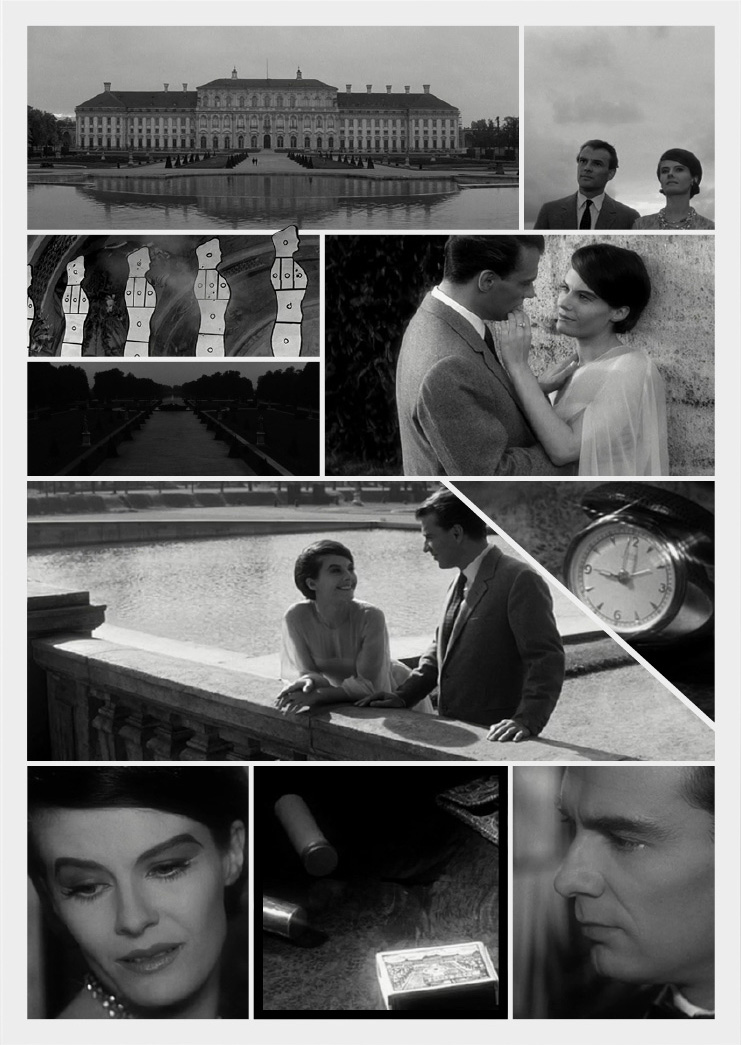

La collection Varia de Taschen met en lumière trois œuvres majeures du cinéaste Stanley Kubrick : 2001: A Space Odyssey, Barry Lyndon et A Clockwork Orange. Constituée de trois volumes distincts, cette série propose une plongée dans l’univers du réalisateur, connu pour son perfectionnisme et son attachement à la composition visuelle géométrique. Elle vise à offrir une immersion dans l’univers de Kubrick en explorant la richesse visuelle et narrative de ses films cultes.

Le format carré des livres marque une rupture avec les standards habituels et confère aux ouvrages une singularité visuelle qui se déploie pleinement lorsque le livre est ouvert. La forme rectangulaire obtenue rappelle les proportions d’un écran de cinéma, soulignant l’intention de rapprocher l’expérience de lecture de celle du visionnage d’un film. Avec des dimensions de 31 × 31 cm, ce format évoque également les disques vinyles Format des trois volumes

Format des trois volumes

de la collection Varia, Taschen. Cela permet de présenter des images de grande taille tout en maintenant une prise en main pratique. Il semble mettre également en valeur l’attention méticuleuse du cinéaste pour la géométrie et la composition visuelle, souvent inspirées des principes de Pythagore. La reliure utilisée est appelée reliure à la suisse ou « cabriolet ». Les cahiers sont collés sur une toile, offrant à la fois solidité et flexibilité dans la manipulation. À l’instar d’un vinyle, l’ouvrage inclut un compartiment où se trouve une affiche qui ajoute une dimension intéractive et de collection à l’ensemble.

Le principe des couvertures repose sur une composition centrée et symétrique qui place les personnages au cœur du visuel. Chaque couverture arbore un photogramme emblématique du film qu’elle représente, souvent un plan rapproché qui capte l’intensité dramatique ou symbolique d’un moment précis. Le titre est systématiquement placé en haut de la couverture, instaurant une cohérence visuelle à travers les trois volumes. La police de caractères varie quant à elle selon le film, chaque titre reprenant le lettrage de son affiche originale : 2001: A Space Odyssey utilise la Gill Sans, tandis que Barry Lyndon et A Clockwork Orange reprennent les polices conçues par Bill Gold. Ce soin apporté au titrage renforce l’identification visuelle des œuvres tout en instaurant une harmonie d’ensemble.

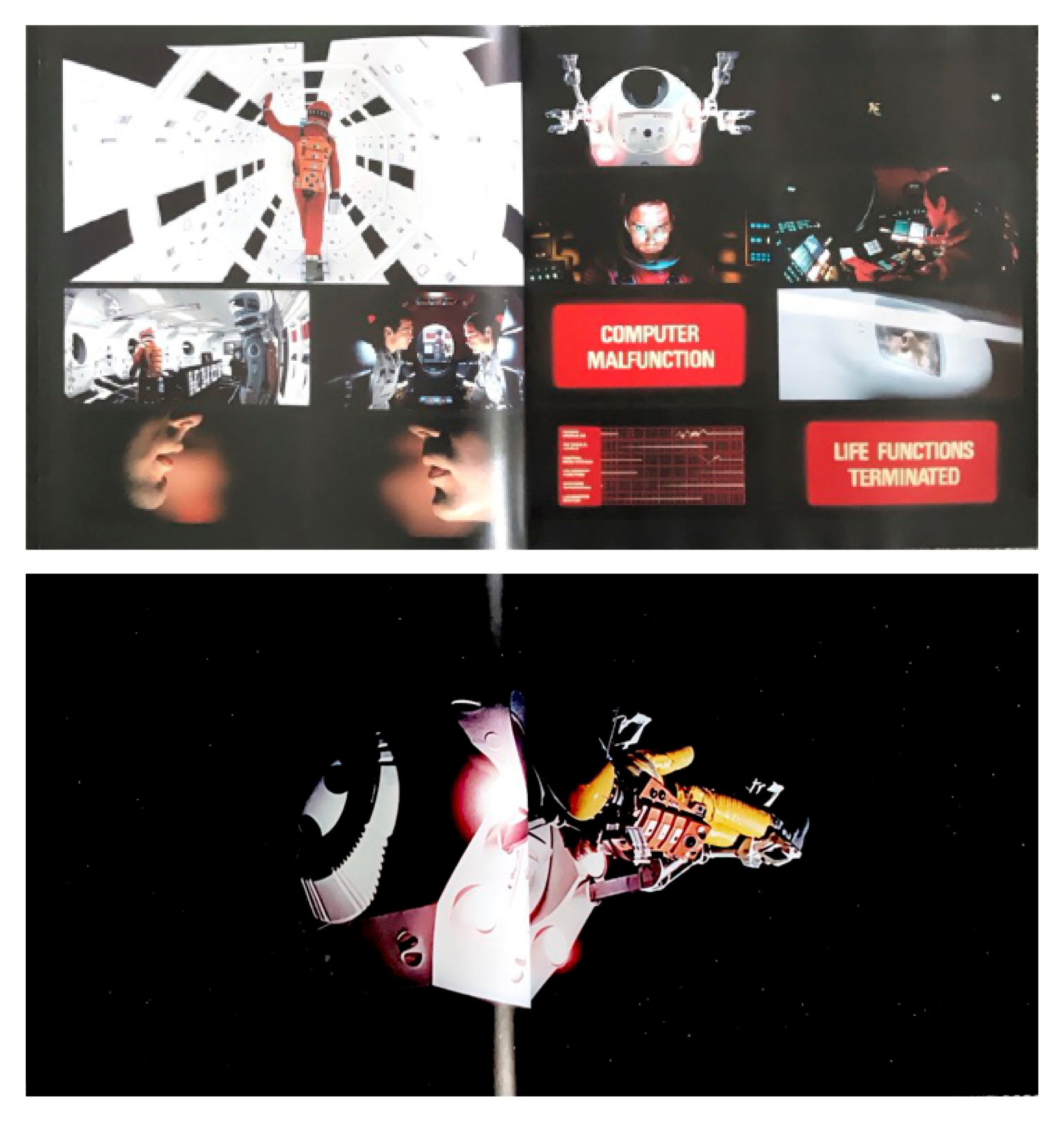

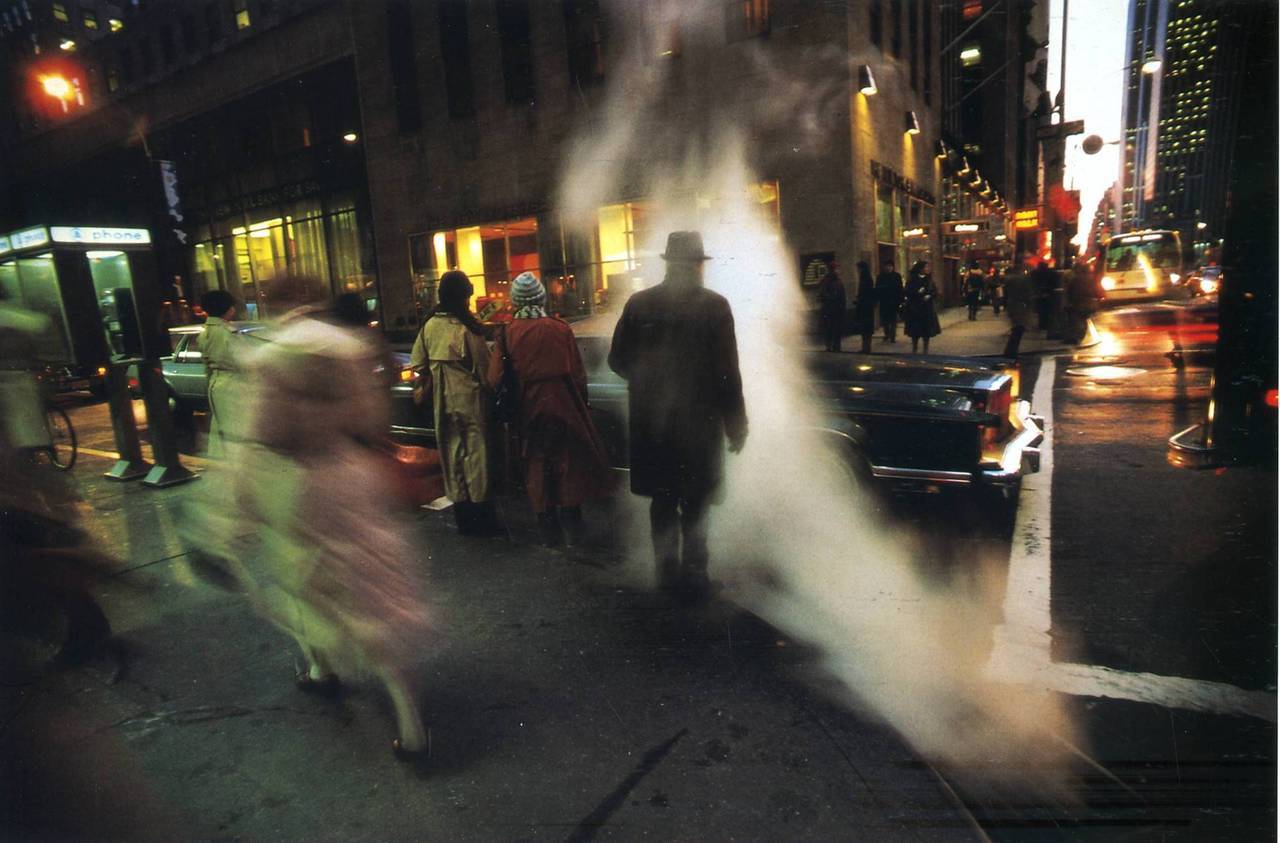

À l’intérieur, les gabarits de mise en page évoquent l’expérience cinématographique. L’ouverture du livre Doubles pages du volume

Doubles pages du volume

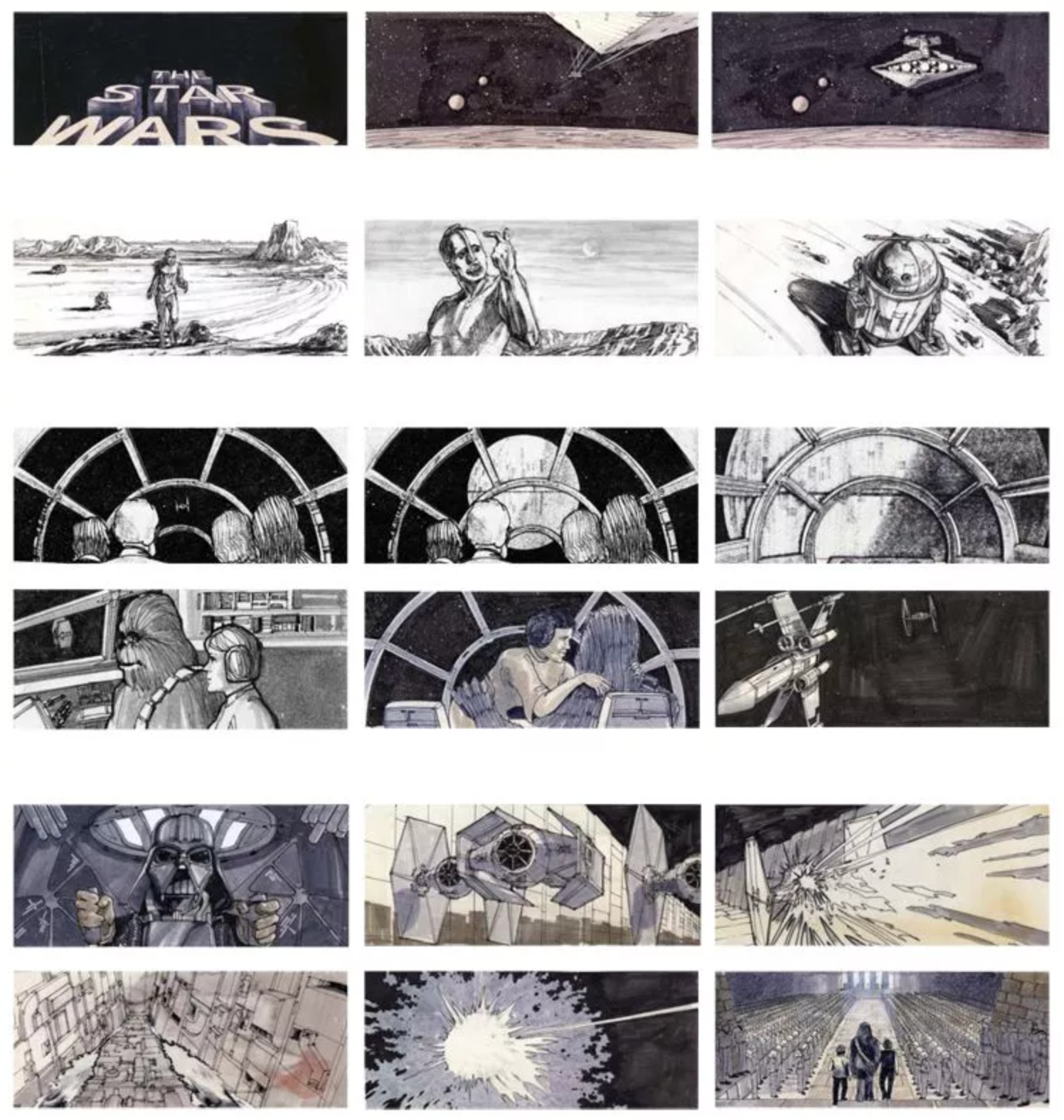

2001: Space Odyssey, sur fond noir, rappelle l’obscurité des salles et offre un contraste optimal pour les images, évoquant également l’univers sombre et énigmatique du réalisateur. Les photogrammes se succèdent comme les images d’un storyboard Storyboard Star Wars,

Storyboard Star Wars,

George Lucas, accentuant le lien avec le processus de création filmique.

La mise en page repose sur un système de quatre colonnes où le texte est contenu sous une ligne d’horizon. Cette disposition crée un espace blanc important dans la partie supérieure de la page, équivalant à un peu plus d’un quart du format. Cet espace accueille parfois titres de section, citations ou images pleine page, introduisant des respirations visuelles. Le texte courant utilise une police de caractères sans sérif justifiée, offrant un confort de lecture semblable aux revues de cinéma mentionnées dans l’annexe 4. Les titres emploient la même police, en bas de casse, tandis que les citations, notes et noms d’auteurs recourent à une police avec sérif, aux pleins et déliés contrastés. Cette composition rigoureusement géométrique accorde une place centrale aux images, le texte formant un rectangle équilibré autour d’elles. Si l’on ne considère que cette collection, on pourrait penser que ce gabarit reflète l’approche méthodique de Kubrick, connu pour son exigence et son sens aigu de la géométrie. Cependant, cette rigueur, bien qu’harmonieuse, limite la traduction des spécificités dynamiques du cinéma, comme le rythme ou le mouvement propres à chaque film. Comment, visuellement, retranscrire les scènes éclairées à la bougie de Barry Lyndon ou la séquence psychédélique et les effets spéciaux de 2001: A Space Odyssey ?

Malgré la mise en valeur des images et des informations, ce gabarit n’est pas unique à la collection Varia. Taschen applique des principes similaires à d’autres séries, notamment dans sa collection Archives.

Si les formats peuvent varier, l’organisation graphique et les règles de composition restent inchangées. Cette homogénéité met en valeur le savoir-faire de Taschen en matière de beaux livres, mais limite la personnalisation des ouvrages.

Dans La création d’un chef-d’œuvre, la singularité des films se traduit davantage par les images choisies et le contenu textuel que par des innovations graphiques spécifiques. Les photogrammes, bien que d’une qualité remarquable, peinent à rendre compte des particularités du montage, du mouvement et de la temporalité. En adoptant un gabarit universel, Taschen sacrifie une part de l’identité propre à chaque film au profit d’une cohérence globale, tout en proposant un objet de collection riche en informations sur l’envers du décor des films.

Analyse de l’évolution de l’identité de la revue allemande Revolver,

modernisée par GeneralPublic depuis 2014 Couvertures de la revue Revolver

Couvertures de la revue Revolver

numéro 21 de 1998,

et numéro 44 de 2014.

[1] Une direction édition éditoriale engagée

Fondée en 1998 par trois étudiants de la Hochschule für Fernsehen und Film Munich, Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler et Sebastian Kutzli,

Revolver est une revue semestrielle conçue par des cinéastes pour des cinéastes. Sans publicité, elle privilégie les entretiens avec des réalisateurs choisis pour leur intérêt artistique plutôt que pour leur actualité. Elle explore les processus de création et la culture cinématographique à travers interviews, essais, manifestes

et carnets de bord. Ce fonctionnement collaboratif, ouvert aux contributions

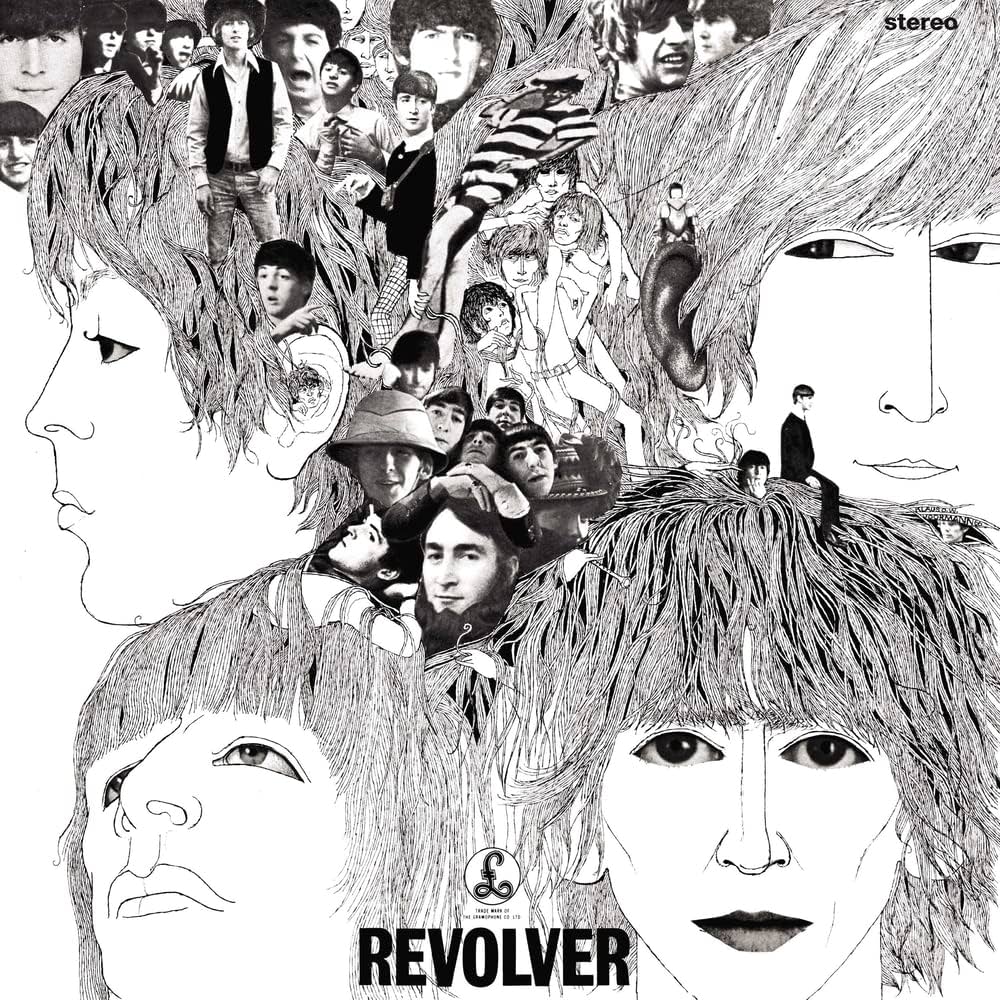

de lecteurs, étudiants ou professionnels, nourrit son ambition : raviver la tradition cinéphile allemande et encourager une approche analytique du cinéma d’auteur. Le nom Revolver fait référence à la fois à un album des Beatles Album Revolver, Beatles, 1966 et à la caméra Revolver des années 1860

Album Revolver, Beatles, 1966 et à la caméra Revolver des années 1860 Caméra Thompson’s Revolver, Paris, 1862, symbole d’un cinéma engagé, en mouvement et proche du réel. Inspirée par la Nouvelle Vague et Les Cahiers du Cinéma, la revue se veut un lieu d’échanges entre pensée, pratique et transmission.

Caméra Thompson’s Revolver, Paris, 1862, symbole d’un cinéma engagé, en mouvement et proche du réel. Inspirée par la Nouvelle Vague et Les Cahiers du Cinéma, la revue se veut un lieu d’échanges entre pensée, pratique et transmission.

[2] Un format qui réconcilie revue et beaux livres

Dès ses débuts, la revue s’affirme comme un objet hybride, à mi-chemin entre revue et livre essai inscrivant ainsi son identité dans ce que l’on désigne aujourd’hui comme un « mook » (contraction de magazine et book). Son format de poche, de 105 × 145 mm, facilement transportable, favorise une lecture intime et approfondie. Ce choix correspond aux usages d’un lectorat de cinéphiles, étudiants, professionnels, qui lisent, relisent, annotent et s’approprient les contenus. La fabrication en dos carré-collé associée à l’absence de publicité, vient renforcer cette volonté de proposer un objet durable et exigeant, à l’opposé des codes des magazines grand public. À l’intérieur, les doubles pages sont pensées comme des compositions visuelles autonomes, traduisant l’ambition d’un objet intermédiaire entre beau-livre et livre essai. Ce positionnement affirme un ancrage artistique et une singularité qui souhaite s’éloigner d’une certaine forme de standardisation.

Avec l’identité renouvelée de 2014 par GeneralPublic, la revue conserve son format compact tout en introduisant une couverture à rabats qui se déploient des deux côtés de l’objet. Ces derniers, lorsqu’ils s’ouvrent pour former une longue bande d’images, évoquent les proportions d’un écran de cinéma, d’une pellicule ou encore d’une timeline de montage. Plus qu’un simple support, la revue devient un objet de collection qui témoigne d’un soin et d’un respect pour le cinéma et ses pratiques.

[3] Une mise en page qui met à l’honneur le séquençage

La couverture de Revolver repose sur une grille géométrique précise : divisée en neuf parties verticales et six horizontales, elle applique la règle du tiers. La manchette du titre occupe trois bandes horizontales en haut et s’aligne sur la base des deuxième et troisième tiers, tandis que le nom et le numéro de la revue, bien que non alignés verticalement, conservent des emplacements constants déterminés par des marges strictes. Les bandes horizontales colorées interagissent avec des photogrammes issus de classiques du cinéma, souvent des portraits serrés. Ces bandes masquent ou dévoilent des parties essentielles de l’image, généralement des visages, jouant sur une dynamique de révélation et de dissimulation. Cette approche visuelle met en avant le cinéma de patrimoine, affirmant un refus de relayer les sorties récentes et d’adhérer à des obligations commerciales qui impliquent l’utilisation de portraits ou de photogrammes d’acteurs connus comme arguments de ventes. Les bandes colorées et leurs teintes, choisies en fonction de l’image de fond, renforcent l’ambiance visuelle du numéro. La police de caractères de la manchette s’adapte également par un changement de tonalités (gris, noir ou blanc) pour optimiser la lisibilité. L’ensemble crée une profondeur optique renvoyant à l’écran comme une « fenêtre sur le monde », une conception héritée de la peinture et transposée au cinéma.

La nouvelle identité introduite en 2014 approfondit cette logique par la structure de la couverture selon un principe de division en deux parties, suggérant une référence explicite au champ-contrechamp. Le nom Revolver est répété deux fois, avec des coupes nettes, simulant le défilement d’une pellicule. Les photogrammes sont disposés selon des cadrages distincts : une même image peut être affichée

à deux échelles différentes créant une sensation de mouvement, comme une caméra qui se rapproche ou s’éloigne d’un sujet. Le numéro 44 illustre cette approche avec une image reproduite deux fois, l’une zoomée et l’autre en plan plus large, laissant une impression de travelling ou de zoom progressif. Ces éléments introduisent une dimension temporelle et narrative à la couverture. En manipulant la matière fixe pour simuler le mouvement, la composition évoque des techniques comme le montage ou le mouvement de caméra.

L’intérieur de la revue adopte une grille de composition rigoureuse, fondée sur la règle des tiers. Ce système assure une hiérarchie claire entre les blocs de texte et les visuels. Les images sont disposées de manière à évoquer la continuité d’une pellicule, jouant sur des ruptures et des transitions visuelles. Les bandes présentes sur les couvertures s’étendent parfois à l’intérieur. L’utilisation d’un noir et blanc contrasté renforce l’idée de l’écran noir et d’une projection de lumière sur ce dernier. La mise en page des articles rappelle l’esprit des livres essais ou des publications théoriques dans lesquels chaque élément typographique a sa place et son rôle dans la structuration du discours. Cette rigueur dans la présentation des textes et des images permet d’établir un lien avec une certaine tradition du cinéma d’auteur et des publications plus intellectuelles. Les paragraphes du texte courant étaient souvent séparés par des pointillés blancs épais. Ces pointillés exercent une fonction esthétique mais pas seulement, car ils marquent une pause visuelle dans le flot du texte le passage à une nouvelle section. Sémantiquement, ils peuvent être interprétés comme une référence au découpage du film, aux effets de transitions entre deux scènes et agissent comme une ellipse visuelle.