DNSEP Design

DNSEP Design

Connu depuis toujours comme le fidèle compagnon de l’Homme et souvent qualifié comme étant son « meilleur ami », vous l’avez compris, je parle du chien et je ne vais pas me limiter à sa fonction d’animal domestique. Son rôle dans la vie de tous les jours dépasse de loin sa fonction de gardien ou d’animal de compagnie. De chasseur à protecteur, en passant par la thérapie ou le divertissement, le chien occupe une place unique dans l’imaginaire collectif.

Son importance se reflète dans les multiples noms et surnoms qui lui sont attribués tels que « toutou », « cabot », « molosse », « doggo », « boule de poil », « titou », « clébard » ou encore « boudin ». Ces divers surnoms employés montrent la richesse des relations qu’entretient l’Homme avec cet animal, mais montrent aussi les nombreux visages que le chien a pris à travers les âges et les cultures. Dans l’histoire de l’art et de l’illustration, le chien apparaît comme un reflet des différentes époques. De ses représentations dans les manuscrits médiévaux, où il incarne la fidélité ou la vigilance, aux albums jeunesse contemporains, où il devient tantôt comique, tantôt éducatif, le chien est omniprésent dans les oeuvres graphiques. Il est parfois héros et protagoniste, parfois discret accompagnateur, mais toujours porteur de significations variées. Les styles artistiques qui le représentent reflètent les préoccupations et les esthétiques propres à chaque période : d’une fonction réaliste et descriptive dans les encyclopédies du XVIIIe siècle, le chien devient une figure anthropomorphisée, voire poétique, dans les oeuvres modernes à partir du XIXe siècle et jusqu’à la période contemporaine.

Ce mémoire s’attache à explorer cette riche iconographie canine dans les ouvrages illustrés, en adoptant une approche chronologique et thématique. L’objectif est de comprendre comment la représentation des chiens a évolué, tant sur le plan graphique qu’au niveau des récits qu’elle accompagne. Dans les enluminures médiévales, le chien est un symbole souvent associé à des valeurs morales telles que la loyauté ou la protection. Avec l’émergence de l’imprimerie et des encyclopédies, il devient un objet d’étude scientifique et esthétique, tandis que les albums jeunesse et la bande dessinée le transforment en un personnage à part entière, au coeur d’histoires pleines de tendresse, d’humour ou d’aventures.

En retraçant cette évolution, je chercherai à répondre à plusieurs questions: Comment le statut et la perception du chien dans la société influencent-ils sa représentation visuelle? Quels sont les rôles narratifs et symboliques que cet animal incarne dans les ouvrages illustrés? Et enfin, comment les différentes époques ont-elles contribué à enrichir et diversifier l’iconographie canine?

Ce mémoire permet de mettre en lumière non seulement l’histoire graphique et culturelle des chiens dans l’illustration, mais également la manière dont ces images reflètent nos propres sensibilités, nos valeurs et nos imaginaires.

De l’animal de compagnie au chien contemporain, le chien illustré nous invite à interroger nos relations avec lui, et à travers lui, avec le monde animal tout entier. Par cette exploration, nous découvrirons comment un simple compagnon domestique est devenu une figure universelle, porteuse d’histoires, d’émotions et de figures intemporelles.

À travers les manuscrits enluminés et les gravures médiévales, les chiens s’installent comme des éléments essentiels dans les scènes religieuses, seigneuriales et chevaleresques, porteurs de multiples significations. Les manuscrits religieux1, produits principalement durant le Moyen Âge, font partie des premiers ouvrages illustrés où le chien apparaît fréquemment. Dans ces contextes, il est souvent présenté comme une figure de vigilance, et parfois de sincérité. Ces valeurs s’inscrivent dans une conception spirituelle de l’animal, à travers laquelle le chien devient le reflet des vertus humaines idéalisées. Il peut être représenté aux côtés de figures saintes ou sur des scènes de vie seigneuriale, par exemple dans les activités de chasse, activité royale et noble par excellence.

Dans les enluminures, les couleurs sont souvent limitées et les styles simplifiés en ce qui concerne la représentation des chiens. Ces derniers sont montrés dans des poses expressives, parfois presque caricaturales, mais toujours avec cette intention de traduire leur rôle symbolique. Ces représentations visent à renforcer la moralité des textes, tout en permettant aux lecteurs de comprendre les traits qu’ils doivent cultiver.

Dans ce cadre, le rôle du chien dans les récits de chevalerie, abondamment illustrés à l’époque, se révèle particulièrement intéressant. Par exemple, dans des oeuvres telles que Tristan et Iseut, les chiens incarnent souvent des qualités telles que la loyauté et la fidélité, des valeurs propres à l’idéal chevaleresque. Ils sont souvent intégrés dans des scènes qui mettent en lumière les dilemmes moraux des personnages humains. Le chien devient alors un témoin, parfois discret, des relations humaines complexes et souvent contrariées par des passions, des devoirs et des luttes intérieures. La fonction symbolique du chien qui est à la fois loyale et observatrice, renforce la tension dramatique des récits chevaleresques.

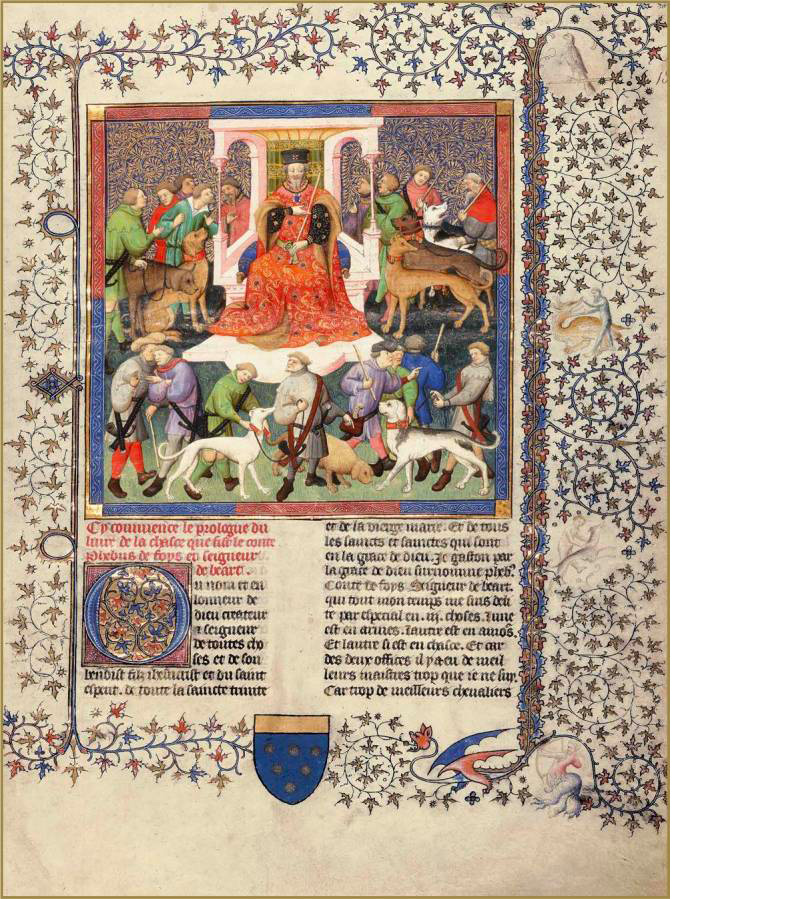

Un des exemples les plus frappants de l’importance du chien dans l’illustration médiévale se trouve dans Le Livre de chasse2 , un traité écrit par Gaston Fébus, comte de Foix, entre 1387 et 1389.

Ce texte, destiné à transmettre les connaissances sur l’art de la chasse, se caractérise par son contenu technique détaillé, mais aussi par ses enluminures qui illustrent diverses races de chiens utilisées pour la vénerie. Loin de se borner à illustrer des scènes de chasse Le Livre de chasse de Gaston Fébus, 1507, ces représentations proposent une typologie des chiens et mettent en évidence leurs particularités révélant l’expertise des artistes médiévaux. Au-delà de la simple transmission de savoirs pratiques, ce traité s’inscrit dans une perspective plus vaste qui considère la chasse comme une activité porteuse d’enjeux moraux et spirituels.

Gaston Fébus, qui associe la chasse à la recherche de perfection physique et morale, attribua au chien une dimension presque sacrée, en tant que compagnon indispensable dans cette quête de salut. Le chien n’est pas seulement un animal de travail, mais un compagnon dans la quête de vertu et de sagesse.

Le Livre de chasse de Gaston Fébus, 1507, ces représentations proposent une typologie des chiens et mettent en évidence leurs particularités révélant l’expertise des artistes médiévaux. Au-delà de la simple transmission de savoirs pratiques, ce traité s’inscrit dans une perspective plus vaste qui considère la chasse comme une activité porteuse d’enjeux moraux et spirituels.

Gaston Fébus, qui associe la chasse à la recherche de perfection physique et morale, attribua au chien une dimension presque sacrée, en tant que compagnon indispensable dans cette quête de salut. Le chien n’est pas seulement un animal de travail, mais un compagnon dans la quête de vertu et de sagesse.

Sur le plan graphique, la représentation des chiens dans les manuscrits médiévaux répond à des conventions visuelles propres à l’esthétique de l’époque. Dans de nombreux ouvrages, les chiens sont figurés de manière schématique et allongée, avec des membres fins et une tête triangulaire très simplifiée. Leur anatomie n’est pas toujours réaliste car on remarque que les proportions sont parfois approximatives, l’objectif n’est pas la naturalité mais la lisibilité symbolique. On retrouve souvent une ligne de contour épaisse délimitant la silhouette, tandis que les détails tels que les poils, museau, muscles sont peu marqués. Les couleurs, appliquées en aplats, sont peu variées (ocre, brun, blanc, gris), ce qui reflète es limites créatives des représentations médiévales.

Les scènes de chasse, comme celle représentée dans Le Livre de chasse de Gaston Fébus, sont typiques de la représentation du chien au Moyen Âge. Les chiens y apparaissent presque systématiquement en meute organisée, en mouvement, souvent courbés vers le sol ou bondissants, pour exprimer leur instinct et leur rôle utilitaire. Les artistes médiévaux n’utilisent pas encore le réalisme différenciateur des races canines tel qu’on le connaît aujourd’hui, mais on distingue malgré tout plusieurs types fonctionnels : chiens courants (lévriers), chiens d’arrêt, chiens de garde, reconnaissables par leur morphologie générale plutôt que par une précision raciale. Le lévrier est notamment l’un des plus présents dans les enluminures, car il est associé à la noblesse et aux valeurs chevaleresques.

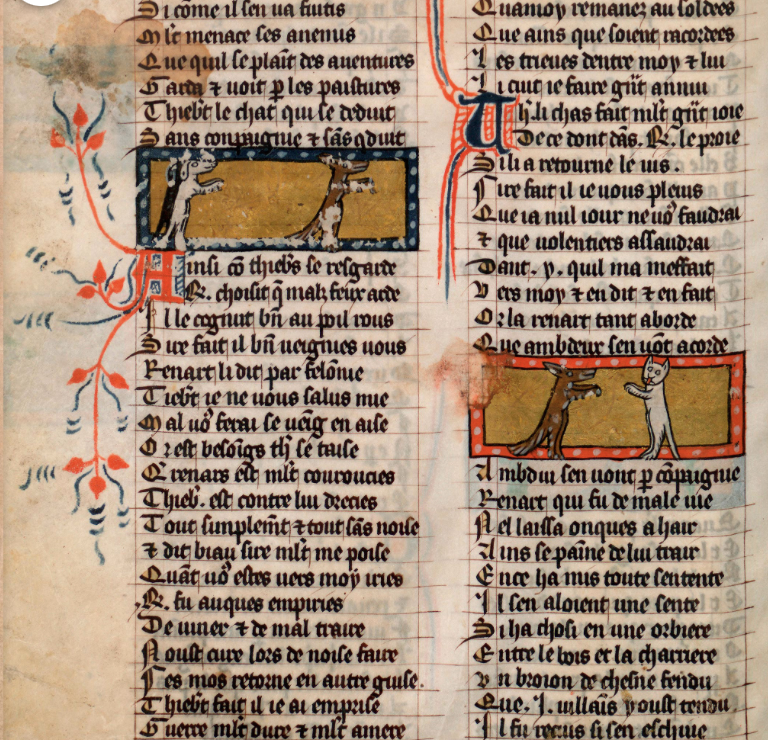

Cette lecture symbolique du chien se retrouve également dans d’autres œuvres illustrées du Moyen Âge, notamment dans le Roman de Renart3, un recueil de récits animaliers satiriques qui connut une large diffusion entre le XIIe et le XIVe siècle. Les enluminures qui accompagnent certains manuscrits de ce texte, comme celui conservé à la Bibliothèque nationale de France, offrent une autre approche de la figure du chien.

Dans ces représentations, le chien apparaît souvent anthropomorphisé, au même titre que les autres animaux du récit. Contrairement aux scènes nobles et réalistes des traités cynégétiques, le chien du Roman de Renart est caricatural : il adopte des postures humaines, parfois debout, vêtu ou gesticulant, participant aux intrigues animalières dominées par Renart le goupil. Graphiquement, ces chiens présentent des formes arrondies, un visage expressif et des gestes exagérés qui traduisent la dimension comique et morale du récit.

Sur le plan symbolique, ils incarnent souvent la loyauté naïve ou la servitude, à l’opposé du renard rusé et manipulateur. Leur représentation graphique renforce cette opposition : leurs attitudes dociles ou maladroites contrastent avec la vivacité et la ruse du goupil. On retrouve ici une utilisation du chien non plus comme emblème chevaleresque ou religieux, mais comme figure morale et sociale, à travers laquelle les artistes médiévaux expriment les valeurs et les travers humains.

Ainsi, à travers ces premières illustrations, nous observons un double rôle du chien : il est à la fois un reflet des valeurs humaines telles que l’honnêteté, vigilance et un acteur essentiel dans la mise en scène de récits moraux et spirituels. Son rôle dépasse le simple cadre de l’animal utilitaire ou de l’objet décoratif ; il devient un vecteur de significations profondes, un représentation de l’humanité dans toute sa complexité, et parfois même un guide dans les démarches de perfectionnement personnel.

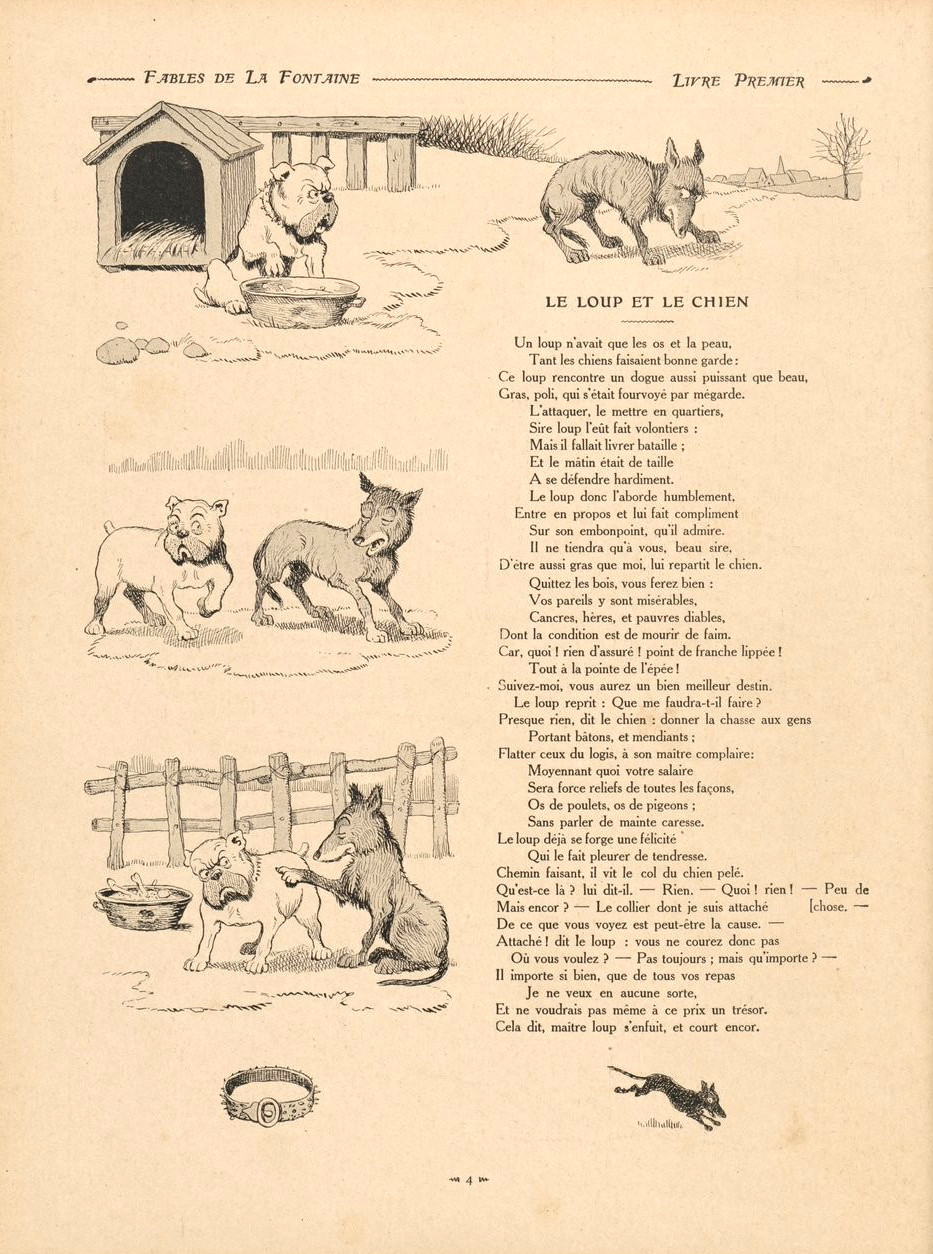

Au XVIIe siècle, la littérature pour enfants connaît un tournant important avec l’émergence des Fables de Jean de La Fontaine, un recueil qui met en scène des animaux dans des situations humaines pour délivrer des enseignements moraux. Ces récits, héritiers d’une longue tradition antique, ne montrent pas les chiens comme de simples animaux, mais comme de véritables symboles porteurs de significations liées aux vertus et aux défauts humains. En liant le registre moral au registre allégorique, La Fontaine fait du chien un reflet social et éthique, où se reflètent les tensions entre liberté, obéissance et dépendance.

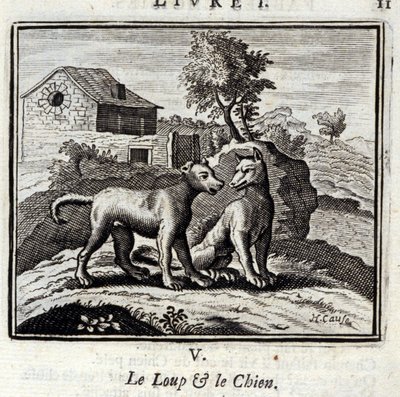

Avant La Fontaine, les fables d’Ésope et de Phèdre avaient déjà introduit la figure du chien comme figure de fidélité et de servitude. Dans Le Chien et le Loup d’Ésope, par exemple, le chien est un animal domestiqué qui vit dans l’abondance mais dépend de son maître, tandis que le loup incarne la liberté au prix de la faim. La Fontaine reprend ce thème, mais il en renforce la portée morale : son chien n’est plus seulement une représentation de la dépendance, il devient une figure de l’homme moderne, partagé entre confort matériel et liberté. Ce glissement marque une évolution du fond littéraire : le chien de La Fontaine est un miroir social et moral, plus introspectif que dans les versions antiques.

Dans Le Loup et le Chien,le contraste entre les deux animaux illustre ce dilemme : le chien représente la sécurité et la soumission, tandis que le loup incarne la liberté, bien que précaire. Les premières éditions des Fables, illustrées par François Chauveau (1668) Le Loup et le Chien, illustration de François Chauveau pour Les Fables de La Fontaine, 1668 , mettent visuellement en valeur cette opposition. Le chien y est représenté robuste, au pelage lisse et au collier bien visible, montrant sa dépendance. En face, le loup apparaît maigre, au regard fier mais affamé.

Le Loup et le Chien, illustration de François Chauveau pour Les Fables de La Fontaine, 1668 , mettent visuellement en valeur cette opposition. Le chien y est représenté robuste, au pelage lisse et au collier bien visible, montrant sa dépendance. En face, le loup apparaît maigre, au regard fier mais affamé.

Contrairement aux représentations médiévales où le chien pouvait encore renvoyer à la chasse ou à la protection, celui de La Fontaine est clairement un animal domestiqué, ancré dans la société humaine. Son collier et sa posture humanisée témoignent d’un changement de perception : le chien n’est plus seulement un compagnon fonctionnel, mais un personnage moral et socialement intégré. Ces choix iconographiques soulignent la tension entre le confort de la servitude et la rudesse de la liberté.

La morale du texte renforce cette lecture : « Qu’est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? rien ? Peu de chose.

-Mais encor ? – Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

-Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ?

- Pas toujours, mais qu’importe ?

-Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte, Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.

Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor. »

Ce dialogue entre le loup et le chien condense parfaitement le dilemme moral : mieux vaut la liberté pauvre que l’esclavage confortable.

Plus tard, au XIXe siècle, Grandville accentue cette lecture morale à travers des figures anthropomorphes : son chien, docile et bien nourri, se tient droit, vêtu comme un valet, tandis que le loup, émacié mais digne, évoque la liberté perdue de l’homme moderne. Cette évolution iconographique traduit la lecture romantique de la fable, où le chien devient le symbole d’une humanité domestiquée par la société.

Dans une autre fable, Le Chien qui lâche sa proie pour l’ombre, le chien incarne la naïveté et l’avidité. En voyant son reflet dans l’eau, il se laisse tromper par une illusion et perd ce qu’il possédait déjà. La morale, simple mais efficace, met en garde contre la convoitise et l’illusion des apparences. Les premières gravures de Chauveau représentent le chien au bord de l’eau, concentré sur son reflet, dans une composition épurée qui souligne le moment de doute et d’hésitation.

La Fontaine l’exprime par ces vers : « Ce Chien, voyant sa proie en l’eau représentée, La quitta pour l’image, et pensa se noyer ; La rivière devint tout d’un coup agitée. À toute peine il regagna les bords, Et n’eut ni l’ombre ni le corps. »

Cette image du chien trompé par sa propre avidité est une leçon morale visuelle autant que littéraire, renforcée par les premières gravures.

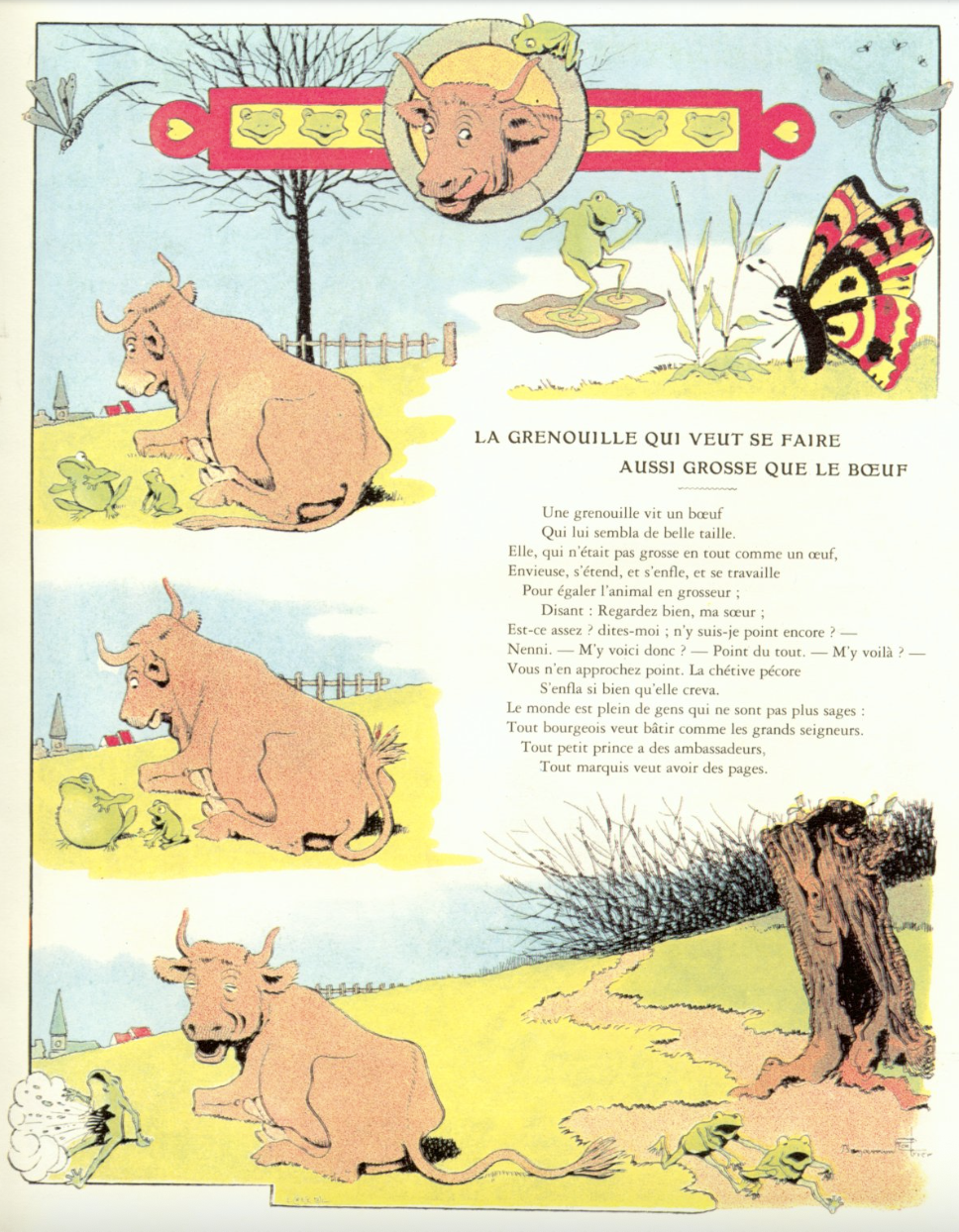

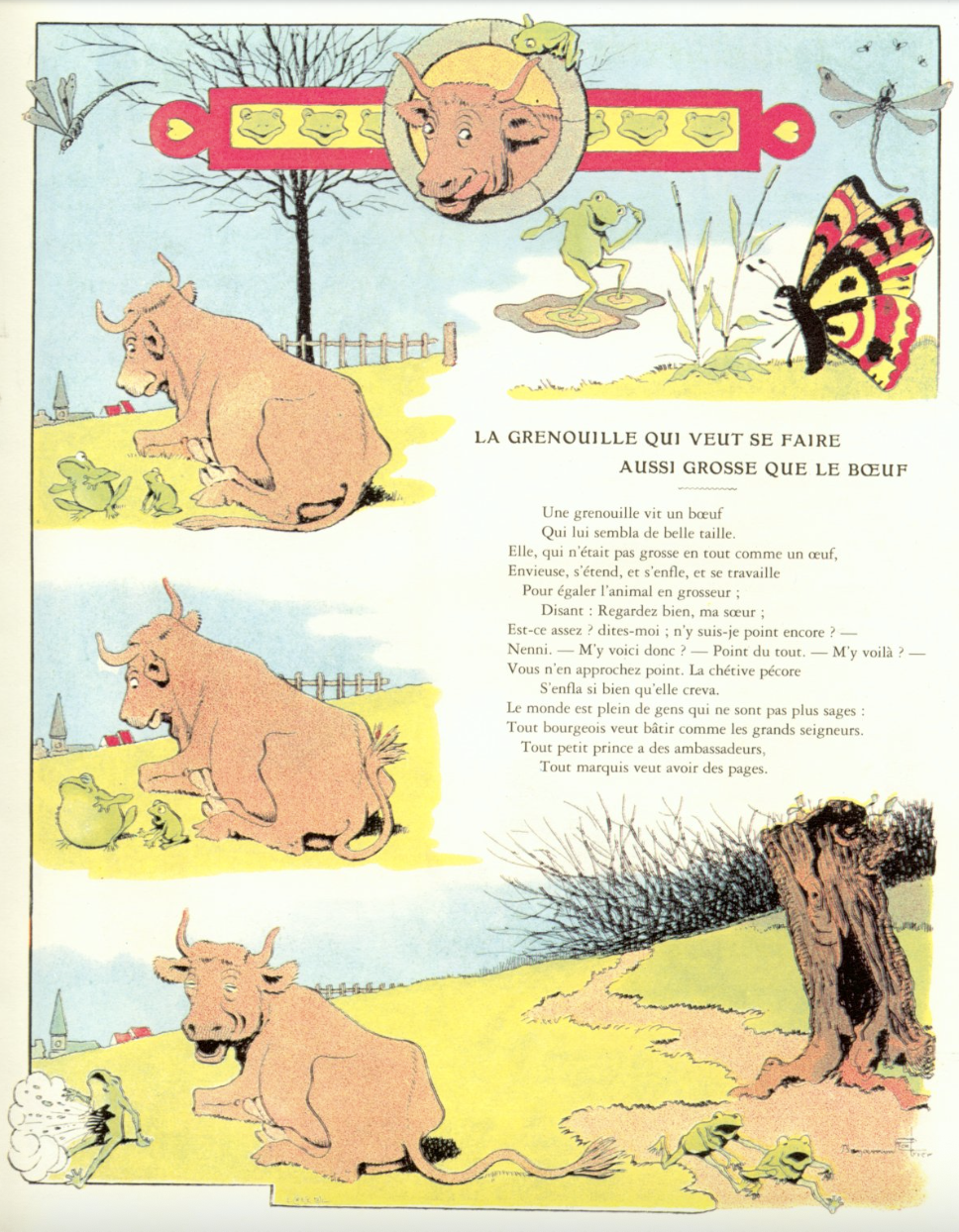

À l’inverse, Benjamin Rabier Le Loup et le Chien, illustration de Benjamin Rabier, début du XXe siècle, au début du XXe siècle, propose une lecture humoristique et expressive.

Son chien, bondissant avec des yeux ronds et un sourire presque enfantin, accentue la portée comique et pédagogique du récit. Les couleurs vives, les expressions exagérées et les scènes improbables montrent l’esprit joyeux et burlesque de son univers.

Le Loup et le Chien, illustration de Benjamin Rabier, début du XXe siècle, au début du XXe siècle, propose une lecture humoristique et expressive.

Son chien, bondissant avec des yeux ronds et un sourire presque enfantin, accentue la portée comique et pédagogique du récit. Les couleurs vives, les expressions exagérées et les scènes improbables montrent l’esprit joyeux et burlesque de son univers.

Ce changement s’explique par l’évolution du contexte éditorial et culturel. Au tournant du XXe siècle, la fable n’est plus uniquement un outil moral destiné à une élite ou à l’éducation princière, mais devient un récit illustré populaire, adressé principalement aux enfants. Rabier, connu pour son trait humoristique et ses animaux expressifs (comme La vache qui rit La Vache qui rit , personnage créé par Benjamin Rabier, 1921, pour la marque Fromageries Bel. ou Gédéon le canard), adapte le ton visuel aux attentes de ce nouveau public.

La Vache qui rit , personnage créé par Benjamin Rabier, 1921, pour la marque Fromageries Bel. ou Gédéon le canard), adapte le ton visuel aux attentes de ce nouveau public.

Le rire devient alors un moyen pédagogique : il permet de transmettre la morale sans austérité, par le biais de la sympathie et de l’identification.

Ce choix graphique s’inscrit aussi dans un mouvement plus large de valorisation de l’animal anthropomorphisé, propre à la culture visuelle de la Belle Époque. Le chien n’est plus perçu comme une simple figure morale, mais comme un personnage attachant, vecteur d’humour et d’émotion. Le style simplifié et expressif de Rabier, traduit cette volonté de rendre l’animal vivant et accessible à tous, marquant ainsi une rupture avec les fables illustrées des siècles précédents.

Ces différences stylistiques montrent à quel point les illustrations s’adaptent au public et à l’époque, en modifiant l’impact émotionnel et le ton de la fable. L’illustration de cette fable, en particulier dans les premières éditions, met en scène le chien en pleine action, regardant avidement l’ombre de sa proie, tout en montrant son ignorance et sa perte de perspective. Cette représentation invite le lecteur à réfléchir sur la vanité de chercher l’idéal au détriment de la réalité et de ce qu’on possède déjà. Les illustrations des Fables de La Fontaine jouent un rôle fondamental dans l’interprétation et l’appropriation des leçons morales par le lecteur. Bien qu’initialement adressées au Dauphin, héritier du trône, ces récits ont progressivement été associés à l’éducation des enfants, renforçant leur portée didactique. Dès les premières éditions, les gravures4 accentuent les caractéristiques animales qui servent à faire ressortir la leçon morale.

De manière similaire aux Fables de La Fontaine, les Contes de Perrault, bien que moins centrés sur les animaux, accordent aussi aux chiens une place symbolique importante dans la transmission des valeurs morales.

Publiés à la fin du XVIIe siècle, Les Contes de Perrault  Le Petit Poucet , illustration de Gustave Doré pour Les Contes de Charles Perrault, 1862 sont devenus des classiques de la littérature pour enfants. Les chiens y apparaissent dans des contextes variés, souvent associés à la protection et à la loyauté. Même si leur présence peut sembler secondaire par rapport aux personnages principaux, ils incarnent des valeurs essentielles pour le développement moral des jeunes lecteurs. Perrault utilise ces animaux pour renforcer l’idée de sécurité, thème fondamental dans les récits destinés à l’enfance.

Le Petit Poucet , illustration de Gustave Doré pour Les Contes de Charles Perrault, 1862 sont devenus des classiques de la littérature pour enfants. Les chiens y apparaissent dans des contextes variés, souvent associés à la protection et à la loyauté. Même si leur présence peut sembler secondaire par rapport aux personnages principaux, ils incarnent des valeurs essentielles pour le développement moral des jeunes lecteurs. Perrault utilise ces animaux pour renforcer l’idée de sécurité, thème fondamental dans les récits destinés à l’enfance.

Dans Peau d’Âne, l’un des contes les plus connus de Charles Perrault, le chien apparaît comme un gardien fidèle, représentant le dévouement envers la famille et la protection de l’héroïne contre les dangers extérieurs. La jeune princesse, mise en péril par les désirs incestueux de son père, trouve refuge auprès de personnages qui l’aident dans sa fuite, notamment des animaux comme le chien. Les premières illustrations du conte renforcent cette fonction protectrice : bien qu’évoluant dans l’ombre des personnages humains, l’animal joue un rôle crucial. Dans un monde où les menaces sont omniprésentes, associé à la figure du gardien, il offre un rempart contre le mal. Cela témoigne de l’importance du respect, non seulement dans les relations humaines, mais aussi dans la relation entre l’humain et l’animal, où le chien veille sans relâche sur son maître.

Dans Le Petit Poucet, le chien occupe une position similaire de soutien Le Petit Poucet , illustration de Gustave Doré pour Les Contes de Charles Perrault, 1862. Comme d’autres animaux présents dans le conte, il devient un acteur qui illustre le thème de l’assistance dans un contexte périlleux. Le héros, tout comme la princesse de Peau d’Âne, doit faire face à des dangers multiples et bénéficie, directement ou indirectement, de l’aide animale. Les premières éditions illustrées mettent en avant des scènes où des chiens agissent comme des guides pour les enfants perdus ou pour les personnages en situations critiques. Bien que souvent relégué au second plan, le chien devient un élément visuel qui renforce la sécurité et la bienveillance, accentuant le contraste entre les périls du monde extérieur et la protection qu’il offre. Sa vigilance envers les enfants dans leurs épreuves correspond à un modèle d’aide altruiste et désintéressée, soulignant ainsi le rôle moral des animaux dans les récits éducatifs.

Le Petit Poucet , illustration de Gustave Doré pour Les Contes de Charles Perrault, 1862. Comme d’autres animaux présents dans le conte, il devient un acteur qui illustre le thème de l’assistance dans un contexte périlleux. Le héros, tout comme la princesse de Peau d’Âne, doit faire face à des dangers multiples et bénéficie, directement ou indirectement, de l’aide animale. Les premières éditions illustrées mettent en avant des scènes où des chiens agissent comme des guides pour les enfants perdus ou pour les personnages en situations critiques. Bien que souvent relégué au second plan, le chien devient un élément visuel qui renforce la sécurité et la bienveillance, accentuant le contraste entre les périls du monde extérieur et la protection qu’il offre. Sa vigilance envers les enfants dans leurs épreuves correspond à un modèle d’aide altruiste et désintéressée, soulignant ainsi le rôle moral des animaux dans les récits éducatifs.

Bien que les chiens ne soient pas aussi détaillés dans Les Contes de Perrault que dans d’autres œuvres littéraires, leur symbolisme reste fort et renforce la dimension morale des récits. Ils rappellent aux jeunes lecteurs l’importance de la fidélité, de l’obéissance et de l’engagement, non seulement dans les relations humaines mais aussi avec les animaux. Ils jouent ainsi un rôle dans l’éducation morale des enfants en illustrant que l’aide, même de la part d’un animal, peut avoir une force capitale. Le dévouement du chien à son maître devient un modèle auquel l’enfant peut se référer, soulignant les valeurs de loyauté et d’amour familial. Ces symboles, inscrits dans des histoires où l’animal se fait protecteur, offrent une pédagogie de la morale tout en renforçant les liens entre l’homme et l’animal dans le cadre d’une relation de bienveillance mutuelle.

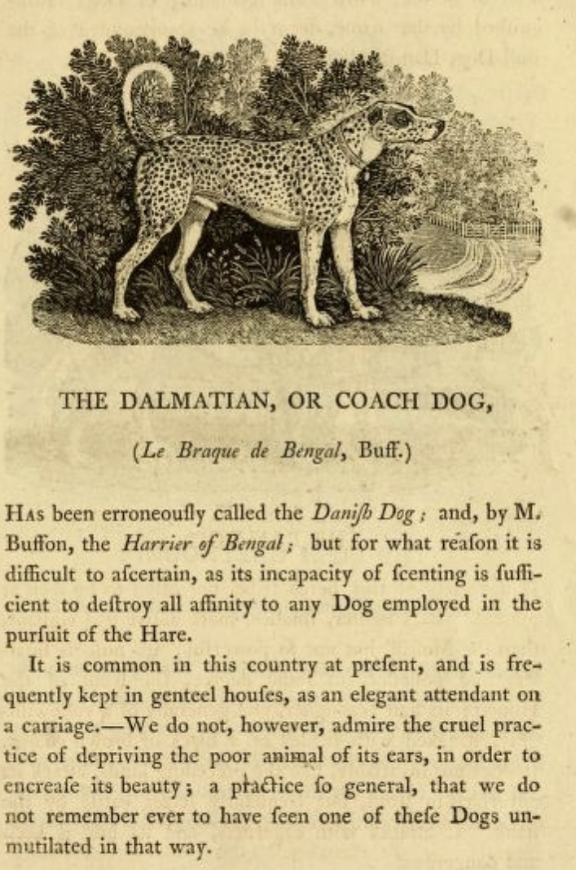

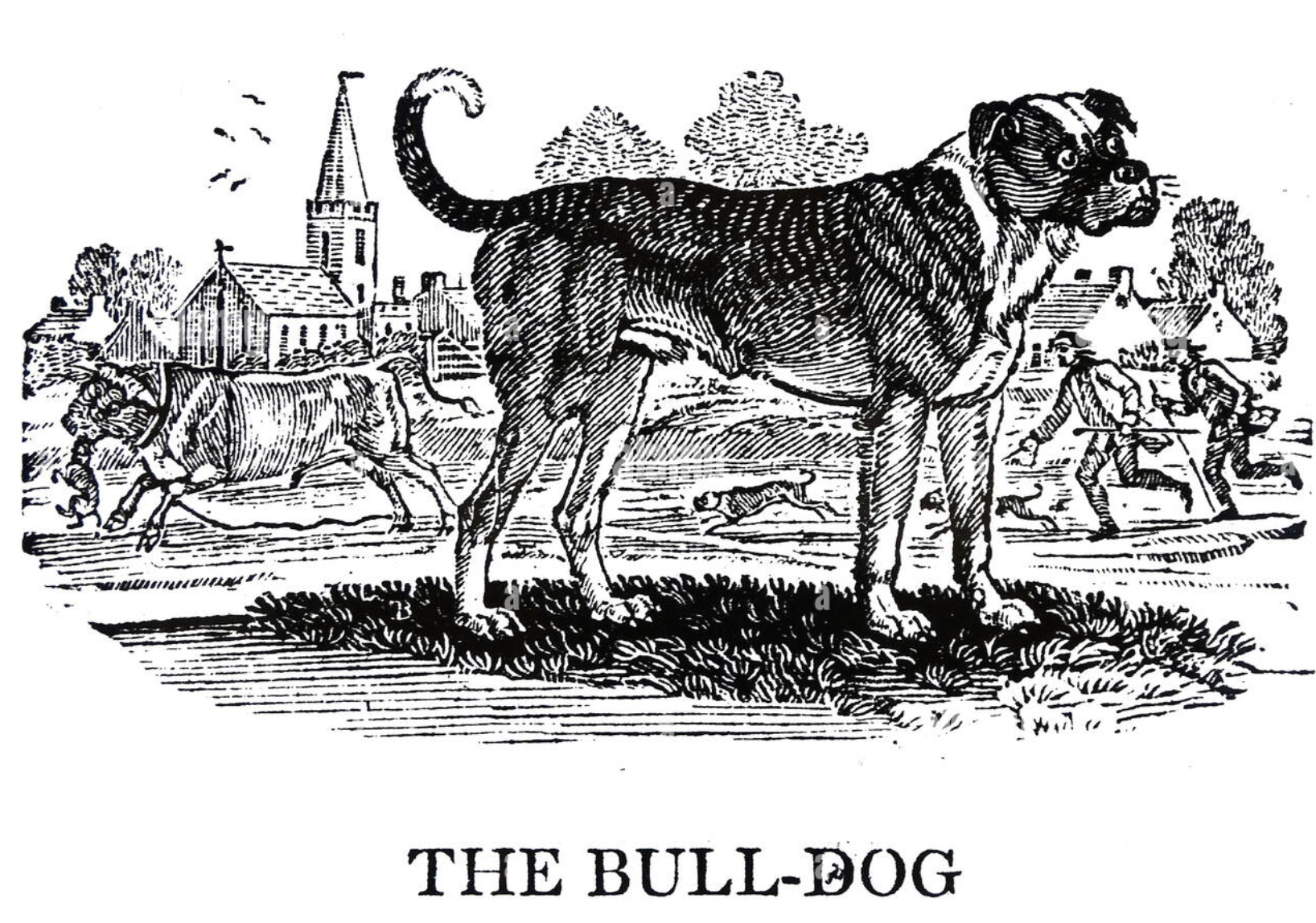

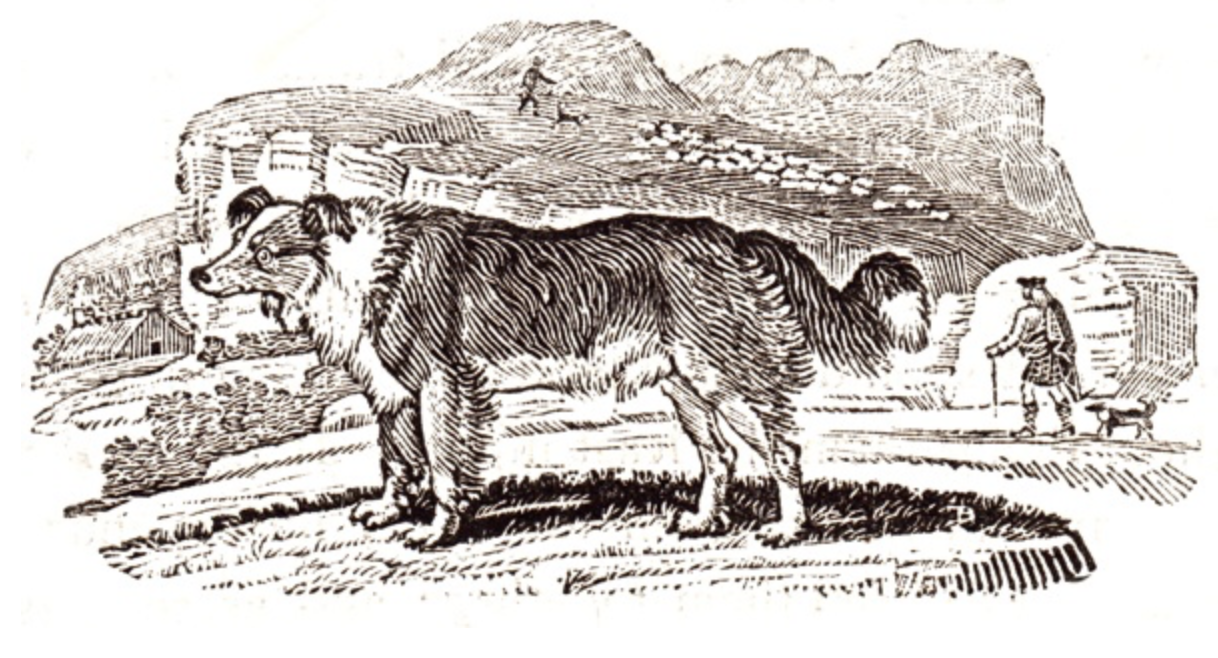

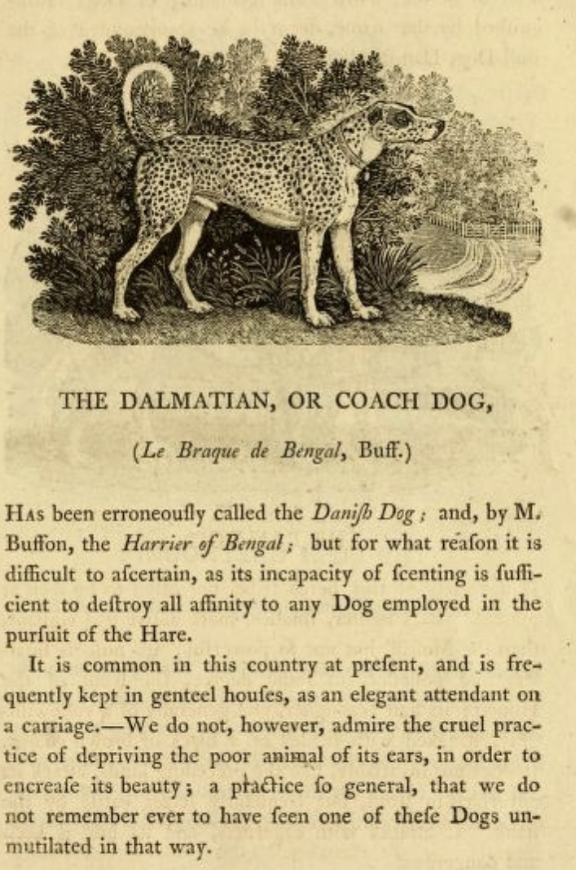

Au XVIIIe et XIXe siècle, les gravures sur bois et les illustrations prennent une nouvelle dimension dans la représentation des chiens, marquée par un passage de la simple représentation symbolique à une recherche de précision naturaliste. Ces oeuvres montrent une vision de plus en plus réaliste de l’animal, tout en conservant parfois des éléments symboliques. Au coeur de ce tournant vers la précision naturaliste se trouve Thomas Bewick 5, l’un des plus grands graveurs britanniques du XVIIIe siècle. Son travail dans A General History of Quadrupeds (1790) marque une évolution importante dans la manière dont les chiens sont représentés graphiquement. Les gravures sur bois de Bewick A General History of Quadrupeds, Thomas Bewick, 1790 se remarquent par une précision anatomique, montrant la diversité des races canines avec une forte expressivité.

A General History of Quadrupeds, Thomas Bewick, 1790 se remarquent par une précision anatomique, montrant la diversité des races canines avec une forte expressivité.

D’un point de vue graphique, les gravures de Bewick se caractérisent par des traits nets et précis, donnant une importance aux détails tels que la texture du pelage, ce qui reflète son souci du réalisme. Par exemple, dans ses illustrations de chiens de berger A General History of Quadrupeds, représentation de chien de berger, Thomas Bewick, 1790, il intègre des détails contextuels qui permettent d’identifier les environnements spécifiques où ces chiens évoluent, tels que des paysages de champs ou des scènes rurales. Ces éléments ajoutent un contexte qui aide à comprendre le rôle social et pratique du chien dans la société de l’époque. Les chiens de chasse, souvent représentés dans une pose élégante et alerte, bénéficient également d’une attention particulière à leur posture, accentuant leur appartenance à la noblesse.

A General History of Quadrupeds, représentation de chien de berger, Thomas Bewick, 1790, il intègre des détails contextuels qui permettent d’identifier les environnements spécifiques où ces chiens évoluent, tels que des paysages de champs ou des scènes rurales. Ces éléments ajoutent un contexte qui aide à comprendre le rôle social et pratique du chien dans la société de l’époque. Les chiens de chasse, souvent représentés dans une pose élégante et alerte, bénéficient également d’une attention particulière à leur posture, accentuant leur appartenance à la noblesse.

La tension entre l’animal et son environnement est ainsi mise en valeur, avec des contrastes forts entre lumière et ombre, ce qui contribue à la vivacité et à la précision de l’image. À travers ces représentations, Bewick cherche à représenter fidèlement l’apparence des chiens, mais aussi à leur attribuer une valeur symbolique liée à leur fonction sociale et à leur place dans la hiérarchie humaine.

Au XIXe siècle, une nouvelle forme de littérature émerge, notamment les livres pour enfants, où les chiens occupent souvent une place centrale. Cette période est marquée par une véritable démocratisation de l’image dans les récits illustrés, dans laquelle les gravures de chiens deviennent des outils de pédagogie et de sensibilisation sociale.

Si dans la littérature anglaise, des œuvres comme Oliver Twist de Charles Dickens 6 illustrent ce rôle du chien comme reflet des réalités sociales, figure du dévouement dans la misère ou de réconfort face à l’injustice, le roman français Sans Famille (1878) d’Hector Malot 7 en offre un équivalent particulièrement éloquent. Dans ce récit emblématique de la littérature jeunesse du XIXe siècle, le chien Capi Sans Famille, roman d’Hector Malot, illustré par Émile Bayard et Maurice Leloir, 1878, compagnon du jeune Rémi, incarne à la fois la loyauté, le courage et la solidarité. Les illustrations d’Émile Bayard et de Maurice Leloir

Sans Famille, roman d’Hector Malot, illustré par Émile Bayard et Maurice Leloir, 1878, compagnon du jeune Rémi, incarne à la fois la loyauté, le courage et la solidarité. Les illustrations d’Émile Bayard et de Maurice Leloir.jpg) Sans Famille, roman d’Hector Malot, illustré par Émile Bayard et Maurice Leloir, 1878 mettent en avant cette relation profondément affective entre l’enfant et l’animal, soulignant la place du chien comme soutien moral et figure d’honnêteté absolue. Graphiquement, les chiens de ces ouvrages sont représentés avec une grande expressivité : yeux attentifs, posture protectrice, pelage soigné, tout concourt à créer une figure de tendresse et de dévotion.

Sans Famille, roman d’Hector Malot, illustré par Émile Bayard et Maurice Leloir, 1878 mettent en avant cette relation profondément affective entre l’enfant et l’animal, soulignant la place du chien comme soutien moral et figure d’honnêteté absolue. Graphiquement, les chiens de ces ouvrages sont représentés avec une grande expressivité : yeux attentifs, posture protectrice, pelage soigné, tout concourt à créer une figure de tendresse et de dévotion.

Contrairement aux représentations naturalistes de Bewick, ici le réalisme cède la place à une une approche expressive et émotionnelle. Le chien devient un compagnon d’âme, le double sincère d’un héros en quête d’identité et d’appartenance. Ces représentations montrent la sensibilité romantique et humaniste du XIXesiècle, où l’animal, loin d’être un simple décor, devient un miroir moral et affectif de l’humain.

Ces oeuvres ne se contentent pas de rendre hommage à l’animal en tant qu’objet de représentation, mais elles lui attribuent également une dimension émotionnelle et philosophique, soulignant la place centrale du chien dans les récits et les réflexions humaines. Cette exploration des premiers ouvrages illustrés, des manuscrits enluminés médiévaux aux gravures du XIXe siècle, met en lumière l’évolution de la représentation des chiens. Si les oeuvres médiévales privilégient une vision symbolique et spirituelle, des exemples comme Le Livre de chasse ou Les Fables de La Fontaine montrent comment le chien est devenu un vecteur de morale et d’éducation.

Au XIXe et au début du XXe siècle, les chiens dans la littérature jeunesse sont souvent représentés comme des modèles de vertu, incarnant des valeurs universelles telles que la loyauté, le courage, l’obéissance et parfois même le sacrifice. Ces animaux ne sont pas de simples compagnons, mais des symboles graphiques qui véhiculent des leçons morales aux jeunes lecteurs.

Dans les illustrations qui accompagnent ces récits, le chien devient une figure rassurante, un miroir des valeurs humaines essentielles. À travers leurs actions et leur engagement moral, ces chiens guident les enfants vers la compréhension des principes de respect, générosité et sens du devoir.

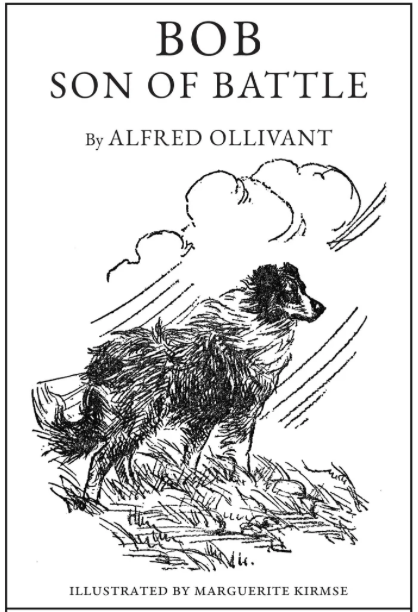

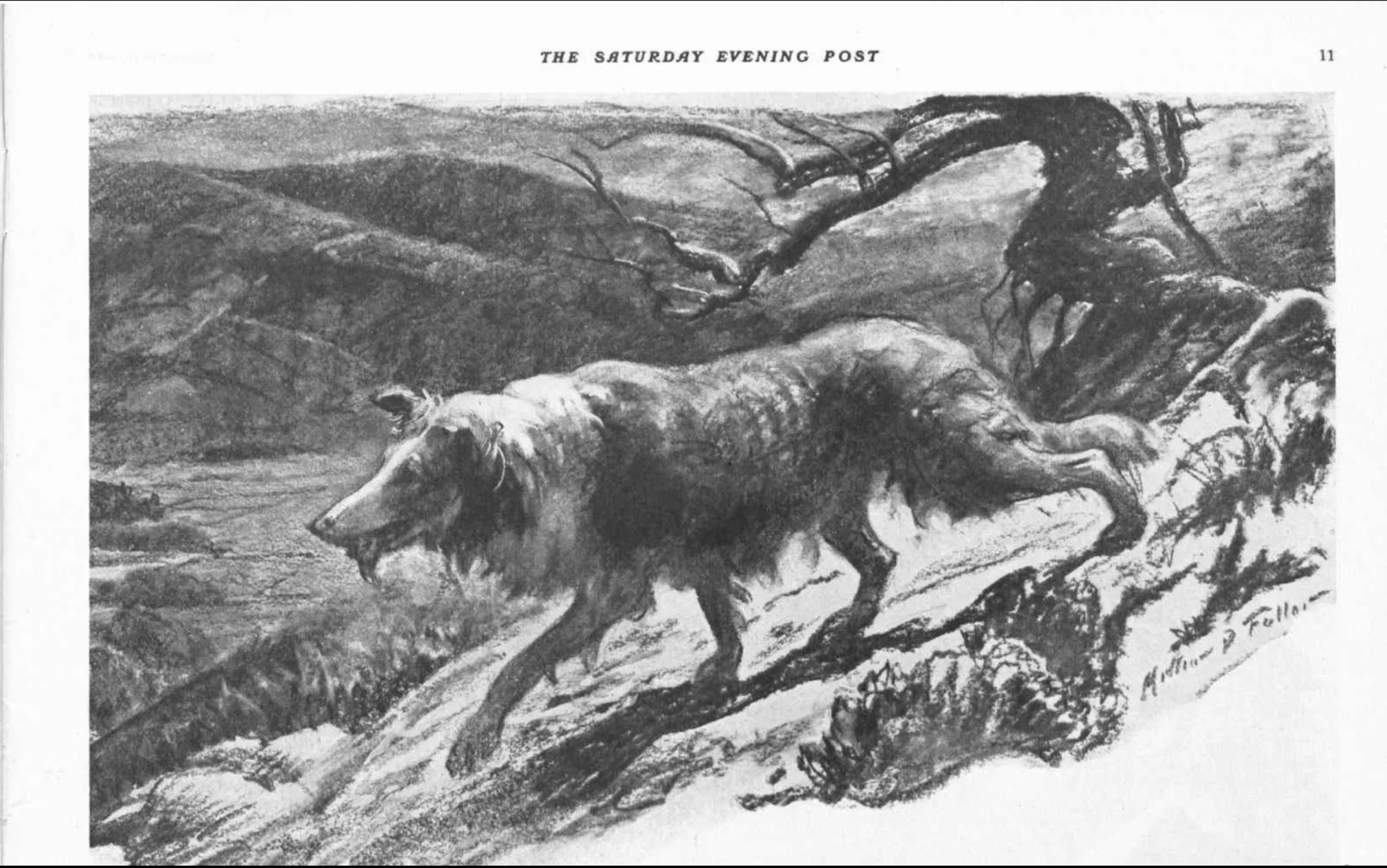

Une figure marquante dans ce domaine est Bob, Son of Battle 8 (1898) de Alfred Ollivant, qui met en scène un chien de berger loyal et héroïque dans les paysages rudes et évocateurs du nord de l’Angleterre. Dans ce récit, les illustrations jouent un rôle crucial pour renforcer l’impact émotionnel des scènes.

Bob Bob, Son of Battle, roman d’Alfred Ollivant, 1898 est souvent représenté dans des décors pastoraux, avec des collines et des troupeaux en arrière-plan, soulignant son rôle essentiel dans la vie agricole. Les traits du chien sont travaillés de manière à montrer sa puissance et sa sincérité, avec des yeux expressifs reflétant sa détermination face aux défis.

Bob, Son of Battle, roman d’Alfred Ollivant, 1898 est souvent représenté dans des décors pastoraux, avec des collines et des troupeaux en arrière-plan, soulignant son rôle essentiel dans la vie agricole. Les traits du chien sont travaillés de manière à montrer sa puissance et sa sincérité, avec des yeux expressifs reflétant sa détermination face aux défis.

Graphiquement, le contraste entre la nature sauvage des collines et la présence rassurante de Bob met en lumière l’importance des animaux dans l’équilibre humain et naturel. Ces illustrations, bien que réalistes, transcendent parfois la simple représentation graphique pour devenir des métaphores visuelles. Par exemple, Bob est souvent montré en train de surmonter des conditions difficiles, qu’il s’agisse de sauver des moutons dans une tempête ou de rivaliser avec d’autres chiens pour protéger son troupeau. Les poses héroïques et les détails de son pelage ou de ses postures donnent une impression de force tranquille. Cette représentation amplifie le message moral du livre : la loyauté et le dévouement du chien sont des qualités auxquelles les lecteurs humains peuvent et doivent aspirer.

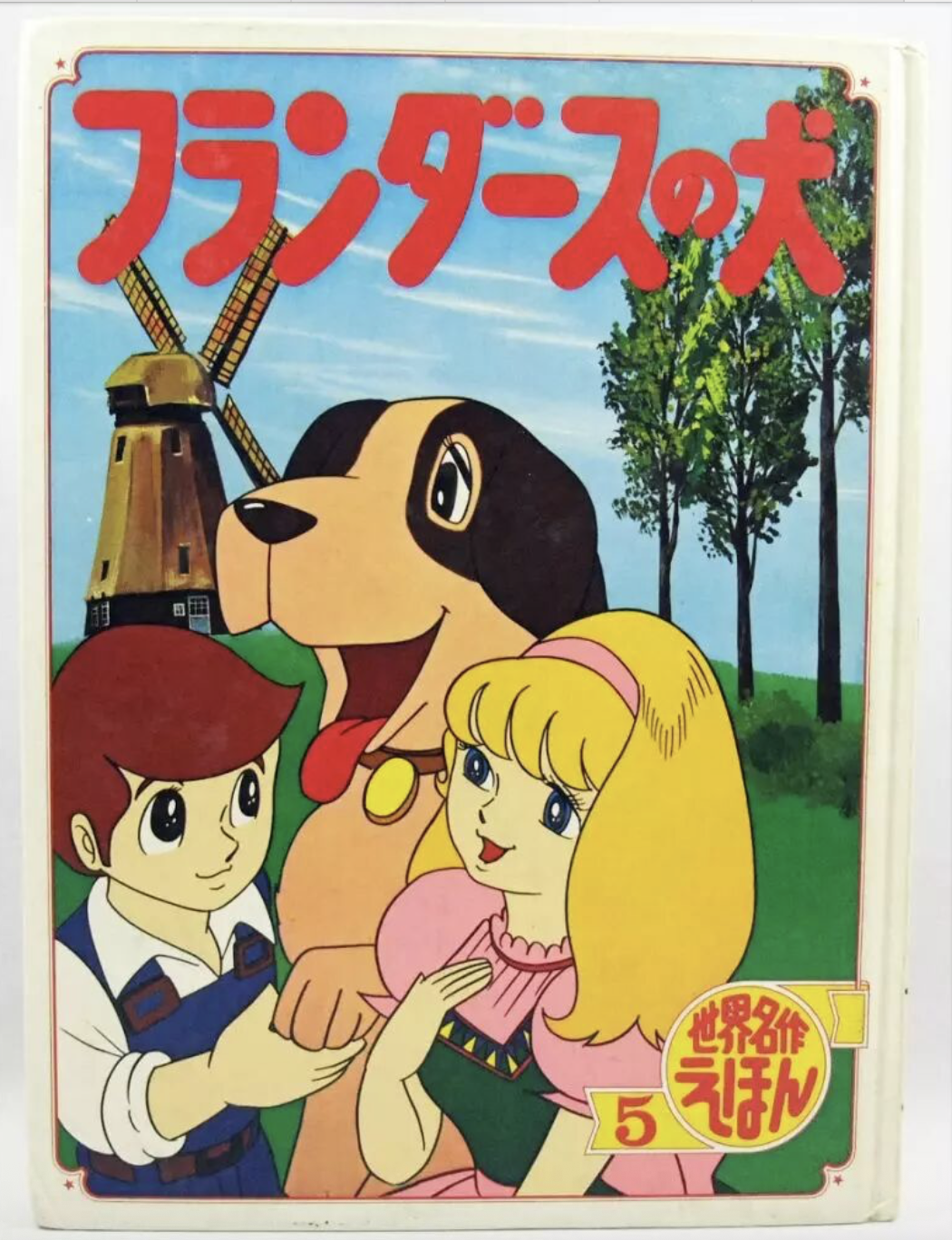

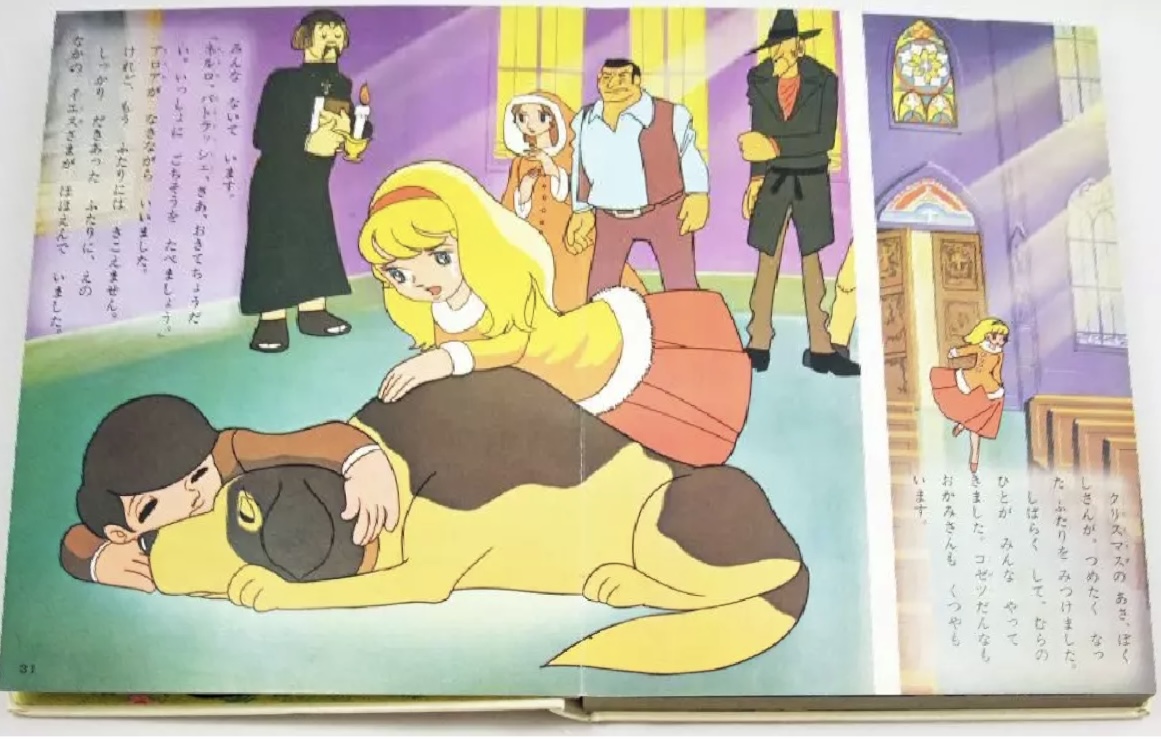

Dans la même lignée, des œuvres comme Sans Famille (1878) d’Hector Malot ou Un Chien des Flandres (1872) d’Ouida A Dog of Flanders (Un Chien des Flandres), roman d’Ouida (Maria Louise Ramé), 1872

mettent en scène des chiens dont la fidélité et l’abnégation dépassent les limites humaines. Dans ces récits, l’animal n’est plus seulement un guide ou un compagnon, mais devient un héros capable de se sacrifier. Chez Malot, les chiens de Rémi, Capi, Zerbino et Dolce, participent activement à la survie et à la formation morale de l’enfant.

Graphiquement, dans les éditions illustrées d’Émile Bayard, ces chiens sont représentés souvent au côté de leur jeune maître, renforçant l’idée d’une solidarité face à l’adversité.

A Dog of Flanders (Un Chien des Flandres), roman d’Ouida (Maria Louise Ramé), 1872

mettent en scène des chiens dont la fidélité et l’abnégation dépassent les limites humaines. Dans ces récits, l’animal n’est plus seulement un guide ou un compagnon, mais devient un héros capable de se sacrifier. Chez Malot, les chiens de Rémi, Capi, Zerbino et Dolce, participent activement à la survie et à la formation morale de l’enfant.

Graphiquement, dans les éditions illustrées d’Émile Bayard, ces chiens sont représentés souvent au côté de leur jeune maître, renforçant l’idée d’une solidarité face à l’adversité.

De manière comparable, dans Un Chien des Flandres, les illustrations présentent le chien Patrasche comme une figure tragique de fidélité et de dévouement. Sa mort aux côtés de son maître Nello A Dog of Flanders (Un Chien des Flandres), roman d’Ouida (Maria Louise Ramé), 1872, dans une église glaciale, symbolise la pureté du sacrifice et la noblesse morale du lien entre l’Homme et l’animal. Ces images, souvent empreintes de pathos c’est-à-dire des scènes destinées à susciter une forte émotion ou une compassion immédiate, montrent une vision du chien comme un être moralement supérieur, capable d’aimer et de souffrir avec une intensité que la société humaine semble avoir perdue.

A Dog of Flanders (Un Chien des Flandres), roman d’Ouida (Maria Louise Ramé), 1872, dans une église glaciale, symbolise la pureté du sacrifice et la noblesse morale du lien entre l’Homme et l’animal. Ces images, souvent empreintes de pathos c’est-à-dire des scènes destinées à susciter une forte émotion ou une compassion immédiate, montrent une vision du chien comme un être moralement supérieur, capable d’aimer et de souffrir avec une intensité que la société humaine semble avoir perdue.

L’exemple de Lassie 9, le chien emblématique de nombreuses histoires pour enfants, illustre parfaitement ce rôle moral. Dans les illustrations Lassie Come-Home, illustration de Norman Rockwell, 1943, pour le roman d’Eric Knight qui accompagnent ces récits, les scènes héroïques de Lassie sont représentées de manière très réaliste. Par exemple, dans les dessins de Norman Rockwell 10, l’expression de Lassie est travaillée pour transmettre à la fois la détermination, l’intelligence et le dévouement. Ses postures sont soigneusement choisies pour transmettre une forme de noblesse tranquille. On la voit souvent dans des scènes où elle surmonte des obstacles pour protéger son jeune maître, ce qui devient un moyen pour l’illustrateur de symboliser l’idéalisme moral. Les détails des paysages et des vêtements des personnages mettent en avant une époque révolue, où l’engagement moral des animaux était aussi important que celui des humains.

Lassie Come-Home, illustration de Norman Rockwell, 1943, pour le roman d’Eric Knight qui accompagnent ces récits, les scènes héroïques de Lassie sont représentées de manière très réaliste. Par exemple, dans les dessins de Norman Rockwell 10, l’expression de Lassie est travaillée pour transmettre à la fois la détermination, l’intelligence et le dévouement. Ses postures sont soigneusement choisies pour transmettre une forme de noblesse tranquille. On la voit souvent dans des scènes où elle surmonte des obstacles pour protéger son jeune maître, ce qui devient un moyen pour l’illustrateur de symboliser l’idéalisme moral. Les détails des paysages et des vêtements des personnages mettent en avant une époque révolue, où l’engagement moral des animaux était aussi important que celui des humains.

En outre, ces récits s’inscrivent dans une tradition éducative où les illustrations ne servent pas seulement à agrémenter le texte, mais participent pleinement à la transmission des valeurs morales. Comme le souligne l’article « Le chien dans la littérature jeunesse » de Marie-Claude Hubert, ce genre narratif et visuel repose sur un discours visant à inculquer des comportements vertueux chez les jeunes lecteurs.

Marie-Claude Hubert montre notamment que le chien dans l’album ou le roman pour enfants est fréquemment anthropomorphisé et occupe une double fonction : à la fois figure d’identification où l’enfant lecteur pouvant se projeter en lui ou par lui et vecteur d’enseignement moral (fidélité, sacrifice, responsabilité). Elle analyse aussi comment le chien « adopté » ou « abandonné » devient un terrain de réflexion sur l’engagement de l’enfant envers l’animal et envers la société.

L’intégration du thème du sacrifice, de l’abnégation et de la loyauté absolue, comme on le voit chez Malot ou Ouida, confirme que le chien illustré devient une figure morale totale, à la fois éducative, émotionnelle et spirituelle.

À mesure que le XXe siècle avance, le rôle du chien dans la littérature jeunesse s’enrichit de nouvelles dimensions. Les chiens ne sont plus uniquement des représentations de vertu morale, mais deviennent des compagnons comiques ou des figures rassurantes dans des contextes familiaux. Leur rôle est désormais plus dynamique, et leur représentation graphique s’adapte aux nouvelles attentes des jeunes lecteurs. Les chiens dans les oeuvres illustrées de cette époque incarnent l’amitié, la complicité et parfois une dimension légère et divertissante.

Prenons l’exemple de Clifford le gros chien rouge 11, créé par Norman Bridwell. Dans les illustrations de cette série, le chien est représenté avec des proportions exagérées Clifford the Big Red Dog, créé et illustré par Norman Bridwell, 1963, sa taille gigantesque contrastant avec son caractère doux et affectueux. Ces choix graphiques accentuent son caractère amusant et attachant. L’énormité physique de Clifford permet de stimuler l’imaginaire des enfants tout en véhiculant des messages sur l’acceptation de soi et des autres. Les couleurs vives et les formes simplifiées dans les illustrations renforcent cet effet de décalage et apportent une dimension joyeuse à l’histoire, tout en permettant aux enfants de comprendre des valeurs de tolérance et d’amitié.

Clifford the Big Red Dog, créé et illustré par Norman Bridwell, 1963, sa taille gigantesque contrastant avec son caractère doux et affectueux. Ces choix graphiques accentuent son caractère amusant et attachant. L’énormité physique de Clifford permet de stimuler l’imaginaire des enfants tout en véhiculant des messages sur l’acceptation de soi et des autres. Les couleurs vives et les formes simplifiées dans les illustrations renforcent cet effet de décalage et apportent une dimension joyeuse à l’histoire, tout en permettant aux enfants de comprendre des valeurs de tolérance et d’amitié.

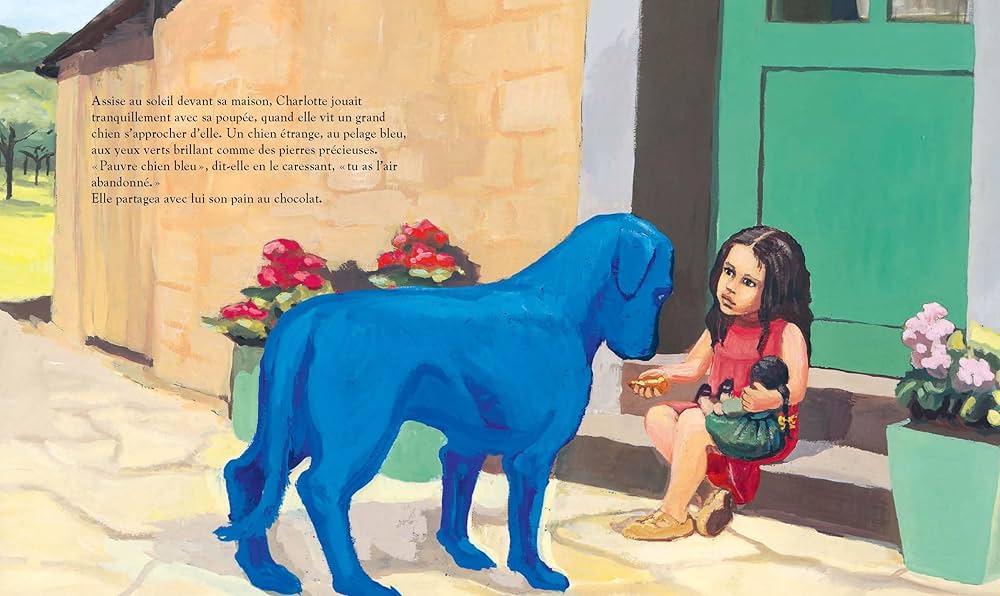

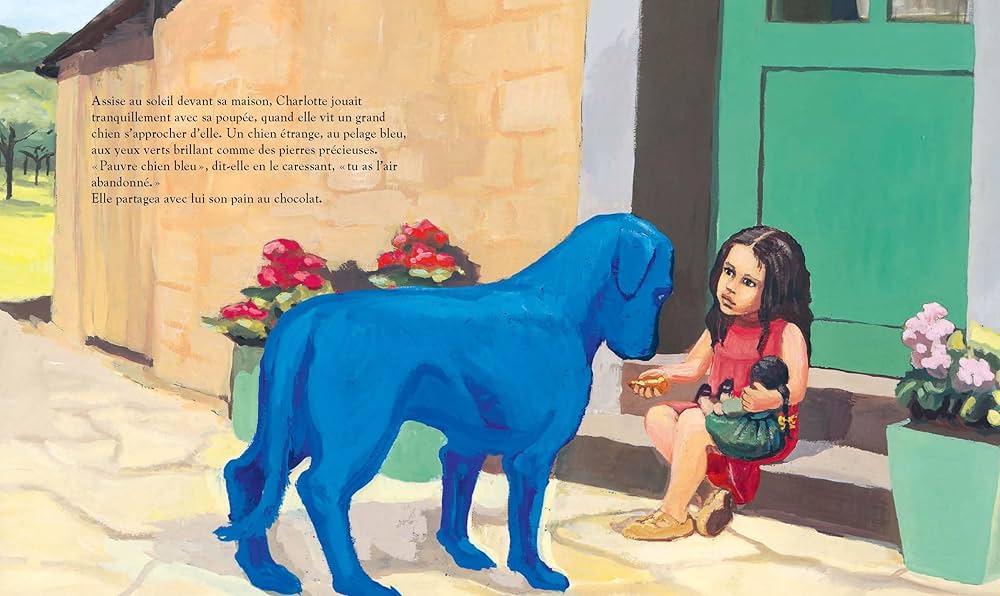

Dans un registre plus onirique, Le Chien Bleu de Nadja se distingue également par ses illustrations marquantes. Ce récit explore le lien profond entre une petite fille, Charlotte, et un chien mystérieux nommé Bleu  Le Chien Bleu, album jeunesse écrit et illustré par Nadja, 1989, qui devient son protecteur face à un danger menaçant. Les illustrations minimalistes et les contrastes de couleurs, notamment le bleu éclatant du chien et les arrière-plans sombres, renforcent le caractère presque surnaturel de ce compagnon. Bleu n’est pas un simple chien ; il est une figure protectrice et bienveillante qui incarne la sécurité et le courage. Cette oeuvre aborde des thématiques importantes comme la peur et la confiance, tout en véhiculant un language visuel qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. Nadja offre ici une représentation du chien comme un guide et un gardien, reflétant une vision plus introspective et émotionnelle du rôle de l’animal. Cette oeuvre aborde des thématiques importantes comme la peur et la confiance

Le Chien Bleu, album jeunesse écrit et illustré par Nadja, 1989, qui devient son protecteur face à un danger menaçant. Les illustrations minimalistes et les contrastes de couleurs, notamment le bleu éclatant du chien et les arrière-plans sombres, renforcent le caractère presque surnaturel de ce compagnon. Bleu n’est pas un simple chien ; il est une figure protectrice et bienveillante qui incarne la sécurité et le courage. Cette oeuvre aborde des thématiques importantes comme la peur et la confiance, tout en véhiculant un language visuel qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. Nadja offre ici une représentation du chien comme un guide et un gardien, reflétant une vision plus introspective et émotionnelle du rôle de l’animal. Cette oeuvre aborde des thématiques importantes comme la peur et la confiance

Il est intéressant de mettre cette représentation en parallèle avec celle de Clifford de Norman Bridwell. Alors que Clifford se distingue par son rouge éclatant, couleur de la vitalité, de la chaleur et de l’énergie, le chien Bleu, au contraire, évoque la sérénité, la protection et la profondeur émotionnelle. Le choix chromatique traduit ainsi deux approches distinctes mais complémentaires du rôle du chien dans la littérature jeunesse illustrée : l’un incarne la présence joyeuse et exubérante, l’autre la force calme et bienveillante. D’un point de vue symbolique, ces deux couleurs permettent de visualiser les différentes fonctions que le chien peut occuper, comme compagnon d’aventure et de jeu chez Bridwell ou comme gardien protecteur et guide intérieur chez Nadja. Le rouge agit comme un appel à l’action, le bleu comme un apaisement. Graphiquement, ce contraste de teintes crée aussi deux atmosphères : un univers diurne, lumineux et ludique pour Clifford, et un univers nocturne, intime et émotionnel pour Le Chien Bleu.

Une autre oeuvre marquante est Belle et Sébastien 12, dont les illustrations ont été réalisées par Paul Durand Belle et Sébastien, illustration de Paul Durand pour le roman de Cécile Aubry, 1966. Les illustrations de cet ouvrage sont réalistes et douces. Le chien Belle et l’enfant Sébastien forment un duo parfait, où le respect et l’amitié profonde est captée à travers des scènes pleines de tendresse et de complicité.

Les détails subtils du décor, tels que les montagnes ou les forêts, soulignent l’importance de la relation entre l’Homme et la nature, renforçant la notion de liberté et de respect mutuel.

Belle et Sébastien, illustration de Paul Durand pour le roman de Cécile Aubry, 1966. Les illustrations de cet ouvrage sont réalistes et douces. Le chien Belle et l’enfant Sébastien forment un duo parfait, où le respect et l’amitié profonde est captée à travers des scènes pleines de tendresse et de complicité.

Les détails subtils du décor, tels que les montagnes ou les forêts, soulignent l’importance de la relation entre l’Homme et la nature, renforçant la notion de liberté et de respect mutuel.

Enfin, Scooby-Doo 13, avec ses traits stylisés et ses situations comiques, constitue un autre exemple où le chien devient un héros à part entière, tout en conservant un côté maladroit et attachant. Ses premières apparitions ont été illustrées par Iwao Takamoto, et son rôle de détective, malgré sa peur et sa nervosité, lui permet de symboliser des qualités humaines telles que le courage et la loyauté, même dans des situations humoristiques.

Ce personnage marque une rupture nette avec les représentations précédentes : pour la première fois, le chien n’est plus seulement un compagnon ou un symbole moral, mais bien le protagoniste central de l’histoire. Scooby-Doo parle, plaisante et interagit avec les humains d’égal à égal ; il devient un membre à part entière du groupe, un ami plus qu’un animal.

Un Fait intéressant, seul Sammy (Shaggy dans la version originale) parvient réellement à le comprendre et à dialoguer avec lui. Entre eux, la communication est fluide et sincère. Scooby forme avec Sammy un duo inséparable, fondé sur la complicité, la peur partagée et l’humour. Les autres personnages ne saisissent que des bribes de ses paroles, mais continuent de s’adresser à lui comme à un ami, ce qui renforce cette idée du chien comme “meilleur ami de l’Homme” au sens littéral. Le fait que Scooby puisse former des phrases entières uniquement avec Sammy accentue la dimension affective et fusionnelle de leur relation.

Son expressivité corporelle renforce cet aspect anthropomorphique : ses grands yeux écarquillés, ses postures exagérées de peur ou de surprise, ses gestes humains (marcher sur deux pattes, se cacher derrière ses amis, ou encore se jeter dans leurs bras) traduisent une sensibilité et une affection proches de celles du spectateur  Scooby-Doo, Where Are You!, personnage conçu par Iwao Takamoto, 1969, pour Hanna-Barbera Productions. Ces attitudes corporelles, combinées à son langage comique et à son ton jovial, font de lui un personnage profondément humain, drôle et attachant.

Graphiquement, le réalisme du chien illustré disparaît : Scooby-Doo est une créature caricaturale, aux proportions allongées et aux couleurs vives (marron et bleu turquoise) qui rompent avec les représentations naturalistes des siècles précédents. Ce choix visuel s’inscrit dans une culture populaire animée, où la stylisation et le mouvement priment sur la fidélité anatomique. Il ne s’agit plus de représenter le chien comme un animal domestique ou moralement exemplaire, mais comme une figure de divertissement et de complicité.

Scooby-Doo, Where Are You!, personnage conçu par Iwao Takamoto, 1969, pour Hanna-Barbera Productions. Ces attitudes corporelles, combinées à son langage comique et à son ton jovial, font de lui un personnage profondément humain, drôle et attachant.

Graphiquement, le réalisme du chien illustré disparaît : Scooby-Doo est une créature caricaturale, aux proportions allongées et aux couleurs vives (marron et bleu turquoise) qui rompent avec les représentations naturalistes des siècles précédents. Ce choix visuel s’inscrit dans une culture populaire animée, où la stylisation et le mouvement priment sur la fidélité anatomique. Il ne s’agit plus de représenter le chien comme un animal domestique ou moralement exemplaire, mais comme une figure de divertissement et de complicité.

Comme le souligne l’article « Le chien dans la littérature jeunesse » de Marie-Claude Hubert, l’évolution des styles graphiques, notamment avec l’apparition des dessins animés et de la bande dessinée, a permis une popularisation de ces figures canines, tout en adaptant leur image aux codes visuels modernes.

Aujourd’hui, dans les albums jeunesse contemporains, les chiens prennent souvent des formes plus anthropomorphiques et servent de vecteurs pour des messages sociaux et environnementaux. L’aspect graphique de ces ouvrages varie grandement, mais ils partagent une volonté de se diversifier esthétiquement pour aborder des sujets modernes tels que l’adoption, la protection animale et l’écologie.

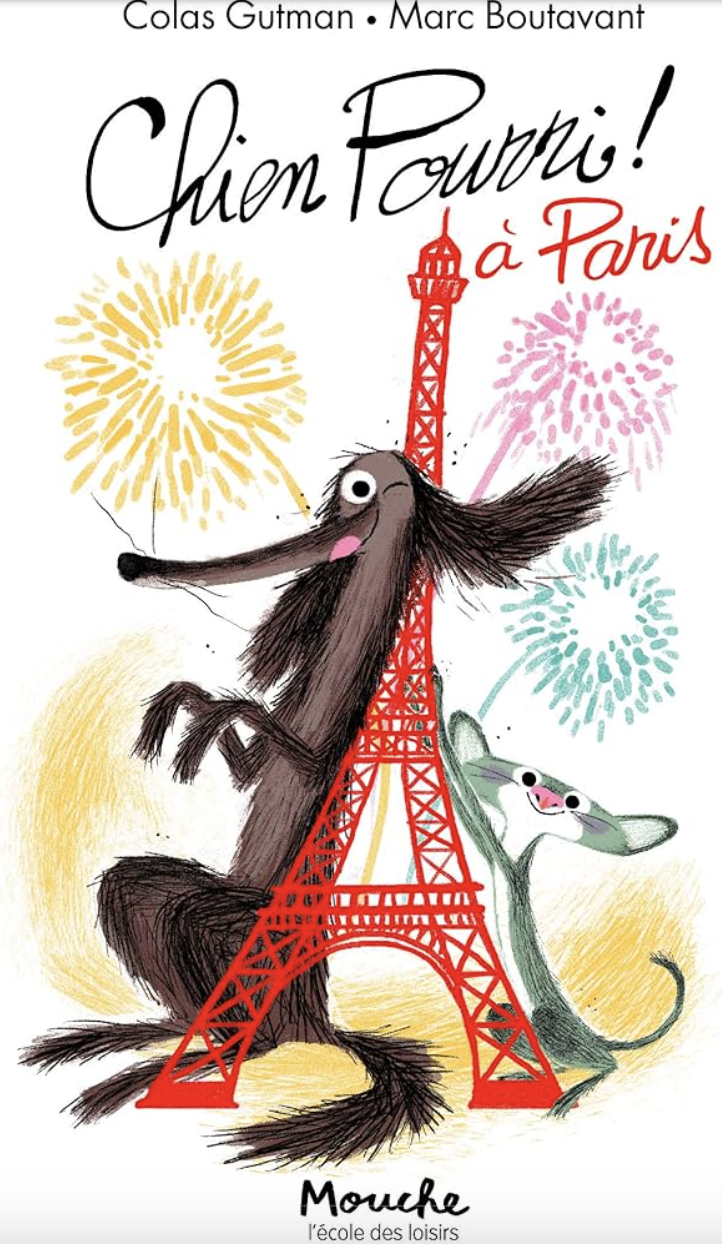

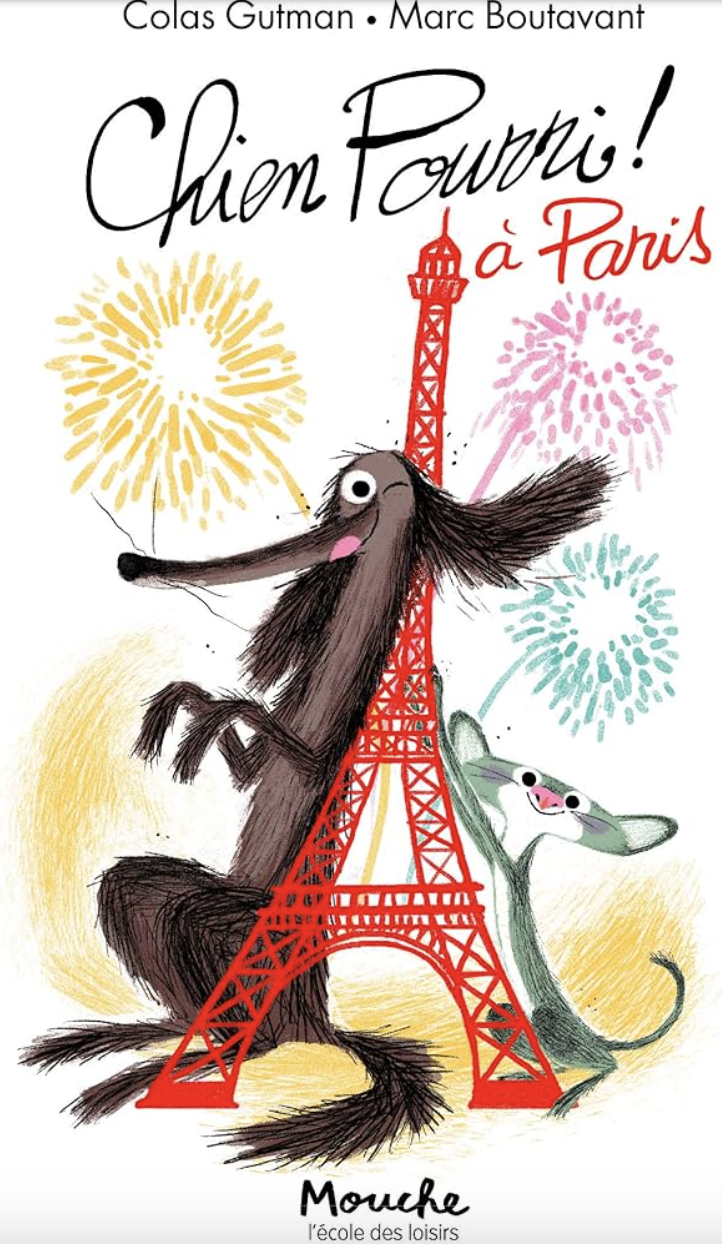

Dans Chien Pourri, le chien un peu sale mais irrésistible devient un symbole d’acceptation de soi. Les illustrations naïves et colorées, réalisées par Marc Boutavant, renforcent le ton léger et humoristique de l’histoire tout en explorant des thèmes d’acceptation et de tolérance. Le style graphique simplifié, avec des contours durs et des couleurs vives, crée une atmosphère joyeuse, tout en permettant aux jeunes lecteurs de s’identifier facilement au personnage. Ce chien  Chien Pourri, illustrations de Marc Boutavant, texte de Colas Gutman, éd L’école des loisirs, 2013, qui est loin d’être parfait, incarne l’idée que chacun mérite d’être aimé pour ce qu’il est, indépendamment de son apparence.

Chien Pourri, illustrations de Marc Boutavant, texte de Colas Gutman, éd L’école des loisirs, 2013, qui est loin d’être parfait, incarne l’idée que chacun mérite d’être aimé pour ce qu’il est, indépendamment de son apparence.

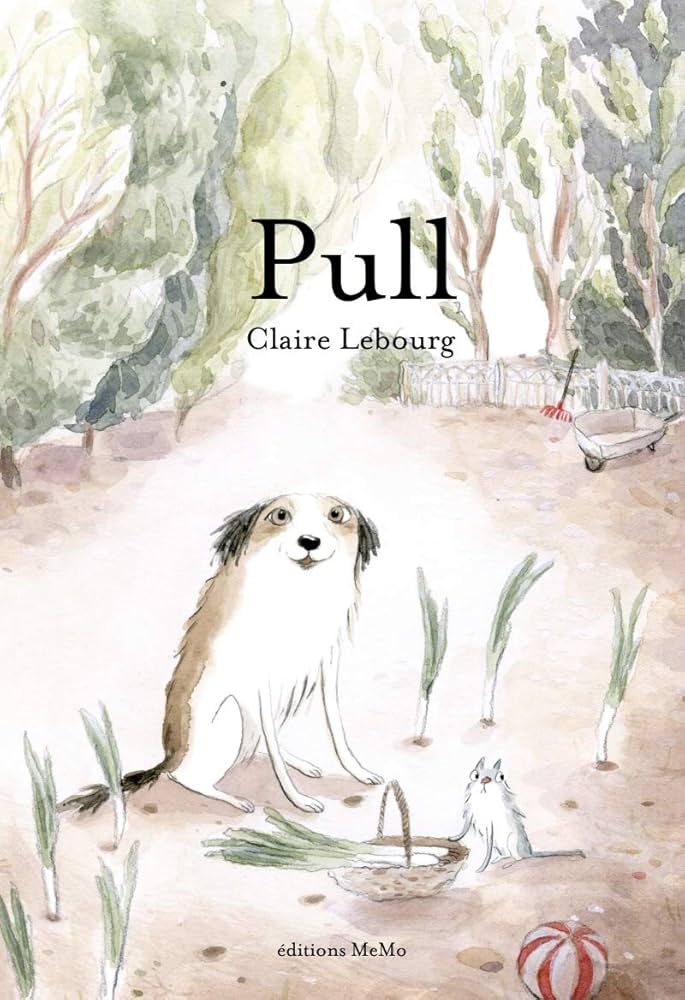

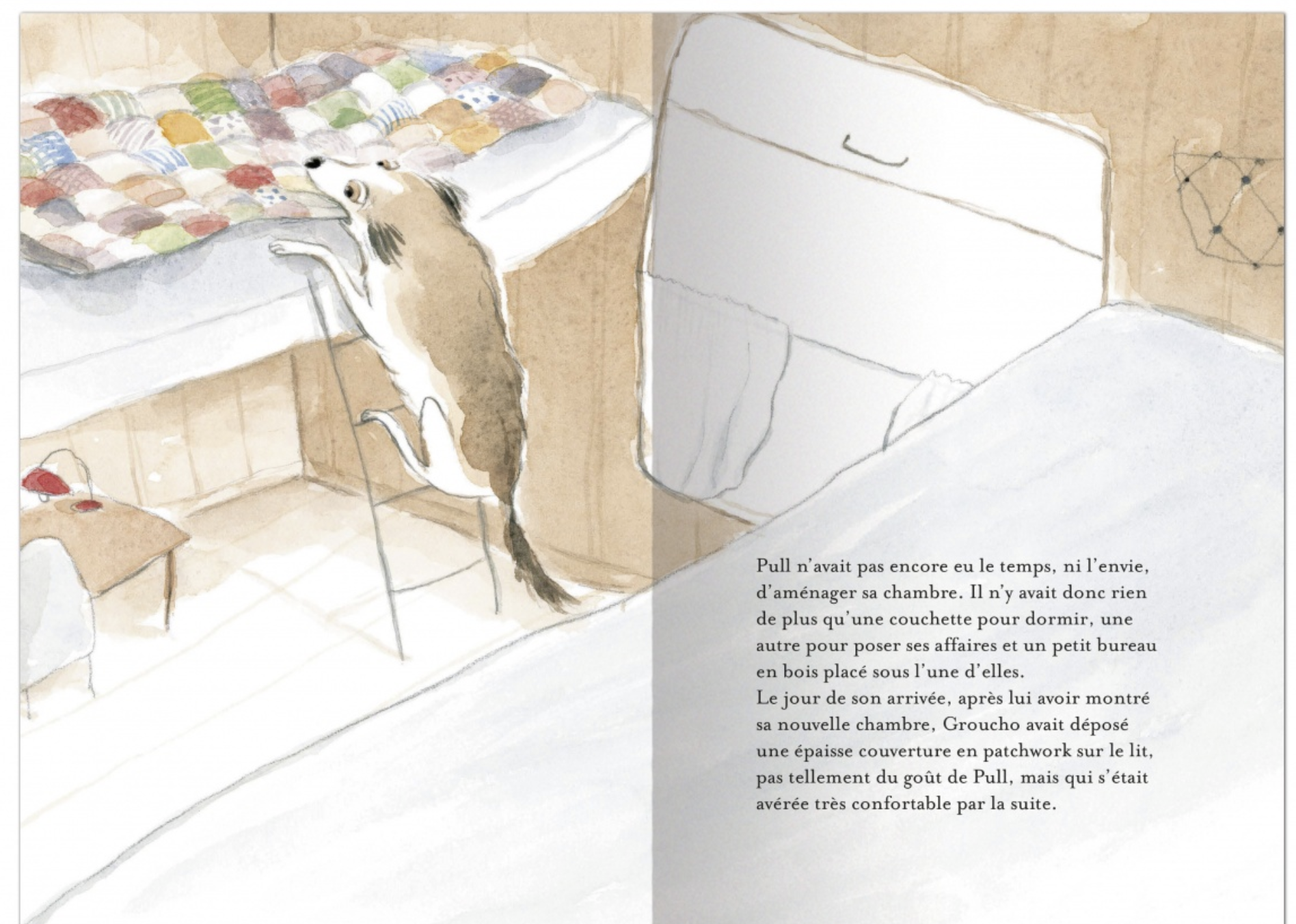

Dans Pull 14 de Claire Lebourg, les illustrations à l’aquarelle aux teintes douces plongent les lecteurs dans une ambiance à la fois poétique et contemplative. L’histoire suit Pull, un chien qui, après avoir quitté son maître, découvre une communauté de chiens vivant ensemble dans une sorte d’utopie canine. Ce récit explore des thématiques profondes comme la liberté, l’amitié et la quête d’identité. Le style graphique de Claire Lebourg  Pull, album jeunesse de Claire Lebourg, 2020, Éditions MeMo., se caractérise par une une mise en forme simple, travaillée et une palette de couleurs apaisantes, met en avant les émotions des personnages et offre une atmosphère qui invite à la réflexion. Ces choix esthétiques renforcent le caractère introspectif du récit tout en restant accessibles aux jeunes lecteurs.

Pull, album jeunesse de Claire Lebourg, 2020, Éditions MeMo., se caractérise par une une mise en forme simple, travaillée et une palette de couleurs apaisantes, met en avant les émotions des personnages et offre une atmosphère qui invite à la réflexion. Ces choix esthétiques renforcent le caractère introspectif du récit tout en restant accessibles aux jeunes lecteurs.

Les techniques modernes 15, telles que l’illustration numérique et la mise en page dynamique, montre une volonté de renouveler constamment le rôle visuel et narratif des chiens dans la littérature jeunesse. Ces récits, comme le souligne Marie-Claude Hubert dans son article le chien dans la littérature jeunesse, reflètent une évolution où la sensibilité écologique et sociale des jeunes générations trouve écho dans les thèmes abordés et les choix esthétiques.

Dans l’ensemble, ces albums contemporains témoignent de la vitalité et de la diversité des représentations canines dans la littérature jeunesse. Qu’ils soient humoristiques, introspectifs ou engagés, ils montrent comment le chien devient un personnage pluriel, capable d’incarner des enjeux sociaux, sensibles ou écologiques tout en restant accessible aux jeunes lecteurs. Cette variété d’approches graphiques et narratives souligne la place centrale que l’animal occupe aujourd’hui comme médiateur entre l’enfant et les questions du monde contemporain.

Dans la bande dessinée classique, les chiens jouent souvent un rôle d’acolytes, apportant une touche d’humour, de complicité ou de réconfort à des récits majoritairement centrés sur les personnages humains. Bien qu’ils soient souvent relégués au second plan, ils enrichissent considérablement les intrigues par leur présence graphique et narrative.

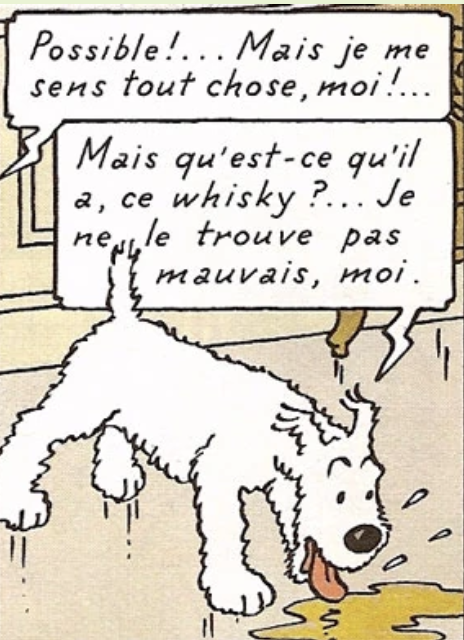

L’exemple emblématique de Milou 16 dans Les Aventures de Tintin illustre parfaitement ce rôle. Graphiquement, Hergé s’inspire du fox-terrier Milou, personnage créé par Hergé dans Les Aventures de Tintin, première apparition en 1929, Bruxelles, une race populaire dans les années 1930, pour donner à Milou une allure identifiable et sympathique. Milou est représenté dans un style semi-réaliste, avec des traits simples et expressifs. Son pelage blanc contraste avec les décors variés des Aventures de Tintin, le rendant facilement repérable et central dans les scènes où il intervient. Les postures de Milou, qu’il s’agisse de sa vigilance, de ses moments de panique ou de ses gestes affectueux envers Tintin, sont soigneusement dessinées de façon à renforcer sa complicité avec le héros.

Milou, personnage créé par Hergé dans Les Aventures de Tintin, première apparition en 1929, Bruxelles, une race populaire dans les années 1930, pour donner à Milou une allure identifiable et sympathique. Milou est représenté dans un style semi-réaliste, avec des traits simples et expressifs. Son pelage blanc contraste avec les décors variés des Aventures de Tintin, le rendant facilement repérable et central dans les scènes où il intervient. Les postures de Milou, qu’il s’agisse de sa vigilance, de ses moments de panique ou de ses gestes affectueux envers Tintin, sont soigneusement dessinées de façon à renforcer sa complicité avec le héros.

Cependant, Milou n’est pas un compagnon parfait : son caractère ambivalent ajoute une dimension réaliste et attachante à sa personnalité. Loyal et courageux, il n’en reste pas moins un chien avec ses défauts. Il lui arrive de désobéir, de se laisser distraire par sa gourmandise notamment pour des os ou de commettre des maladresses qui compliquent certaines situations. Ces imperfections le rendent plus humain et crédible, tout en introduisant une dose d’humour dans les récits.

Milou est également un moteur narratif car ses interventions, parfois anodines ou imprévues, déclenchent des retournements de situation ou résolvent des impasses, soulignant son rôle indispensable dans l’intrigue. Cette combinaison de qualités et de défauts en fait un personnage vivant et complexe, qui joue un rôle central dans l’univers graphique et narratif des Aventures de Tintin.

Dans une moindre mesure, Idéfix, le petit chien blanc d’Obélix dans Astérix, incarne une figure similaire de compagnon loyal et attendrissant. Souvent guidé par son instinct et son attachement à son maître, il apporte tendresse au sein d’un univers majoritairement dominé par la force et la bravoure. Très attaché à la nature et célèbre pour son amour des os, Idéfix ajoute une touche d’émotion et de sensibilité à la série, prolongeant à sa manière la tradition du chien complice et expressif déjà illustrée par Milou. Bien qu’il reste un personnage important dans l’univers d’Astérix, son rôle est plus symbolique et humoristique : il agit moins directement sur le déroulement de l’intrigue que Milou, mais contribue fortement à l’identité visuelle et émotionnelle de la série.

Dans un autre registre, Boule et Bill, créés par Jean Roba, s’inscrivent également dans cette tradition de la bande dessinée classique centrée sur la relation entre un enfant et son chien. Bill Boule et Bill, bande dessinée créée par Jean Roba, 1959, parue dans Spirou, un cocker espiègle, accompagne Boule dans de petites scènes de la vie quotidienne, souvent empreintes de tendresse et de comédie. Le style graphique de Roba, caractérisé par des formes rondes, des expressions marquées et un usage des couleurs chaudes, contribue à créer un univers plutôt rassurant et joyeux. Contrairement à Milou qui est un compagnon d’aventure, Bill évolue dans un cadre domestique, mais sa vivacité et son tempérament curieux en font un personnage central du récit. Cette série illustre parfaitement le passage du chien héroïque ou moralisateur à une figure de compagnon familial, reflet des valeurs de complicité et de joie de vivre des années 1960.

Boule et Bill, bande dessinée créée par Jean Roba, 1959, parue dans Spirou, un cocker espiègle, accompagne Boule dans de petites scènes de la vie quotidienne, souvent empreintes de tendresse et de comédie. Le style graphique de Roba, caractérisé par des formes rondes, des expressions marquées et un usage des couleurs chaudes, contribue à créer un univers plutôt rassurant et joyeux. Contrairement à Milou qui est un compagnon d’aventure, Bill évolue dans un cadre domestique, mais sa vivacité et son tempérament curieux en font un personnage central du récit. Cette série illustre parfaitement le passage du chien héroïque ou moralisateur à une figure de compagnon familial, reflet des valeurs de complicité et de joie de vivre des années 1960.

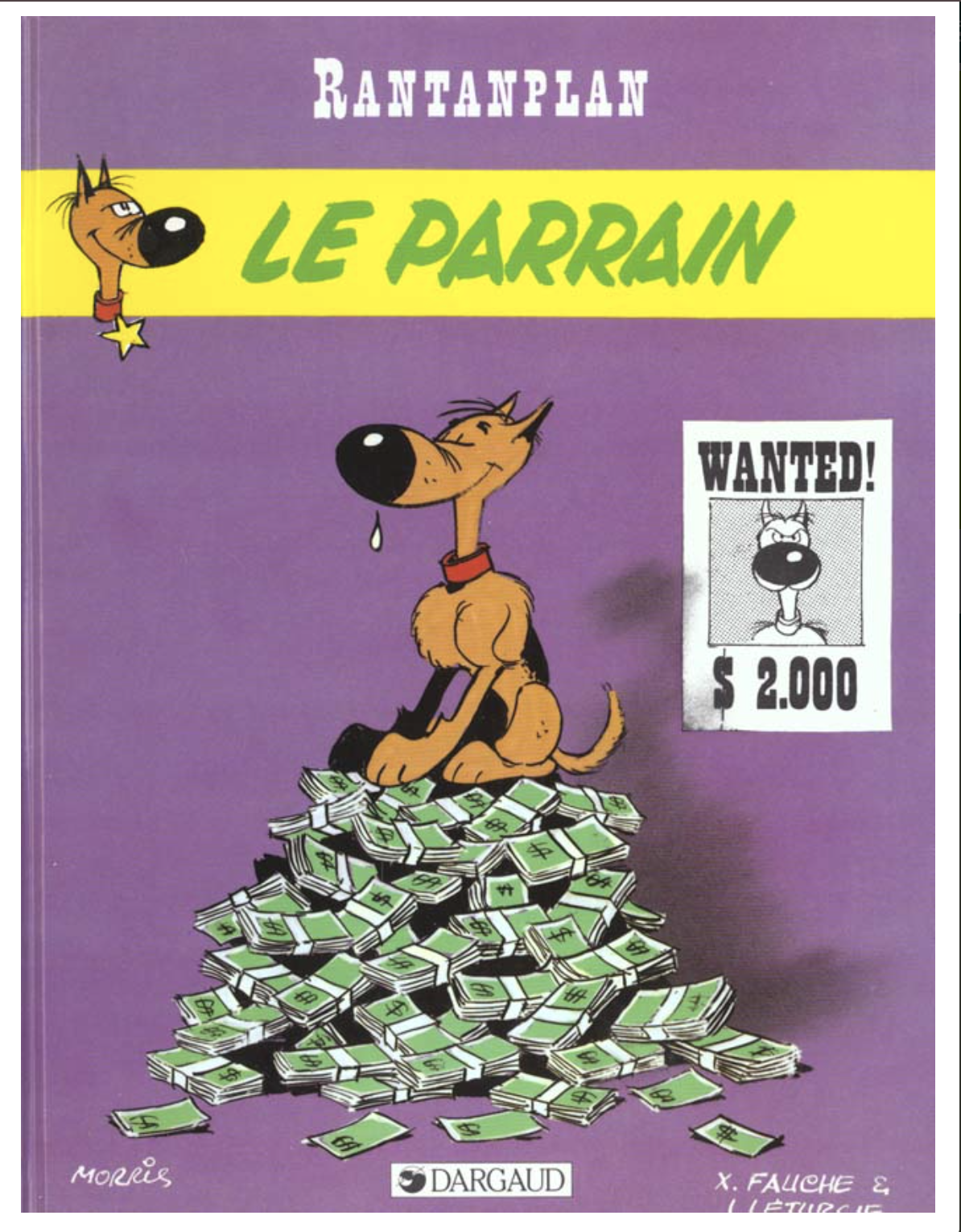

Rantanplan 17 dans Lucky Luke Rantanplan Tome 2, personnage créé par Morris et René Goscinny, première apparition en 1960 dans Lucky Luke apporte lui aussi une dimension résolument comique. Parodiant le stéréotype du chien fidèle et intelligent, Rantanplan 18 est volontairement maladroit, naïf et stupide. Graphiquement, son apparence renforce cet aspect caricatural : un museau allongé, des yeux à moitié fermés traduisant une incompréhension constante et des mouvements exagérés qui prêtent à rire. Ses scènes sont souvent marquées par des expressions faciales absurdes et des postures qui accentuent son décalage par rapport à l’action principale. En jouant sur cette exagération graphique, les auteurs créent un contraste humoristique qui allège les récits parfois austères de Lucky Luke.

Rantanplan Tome 2, personnage créé par Morris et René Goscinny, première apparition en 1960 dans Lucky Luke apporte lui aussi une dimension résolument comique. Parodiant le stéréotype du chien fidèle et intelligent, Rantanplan 18 est volontairement maladroit, naïf et stupide. Graphiquement, son apparence renforce cet aspect caricatural : un museau allongé, des yeux à moitié fermés traduisant une incompréhension constante et des mouvements exagérés qui prêtent à rire. Ses scènes sont souvent marquées par des expressions faciales absurdes et des postures qui accentuent son décalage par rapport à l’action principale. En jouant sur cette exagération graphique, les auteurs créent un contraste humoristique qui allège les récits parfois austères de Lucky Luke.

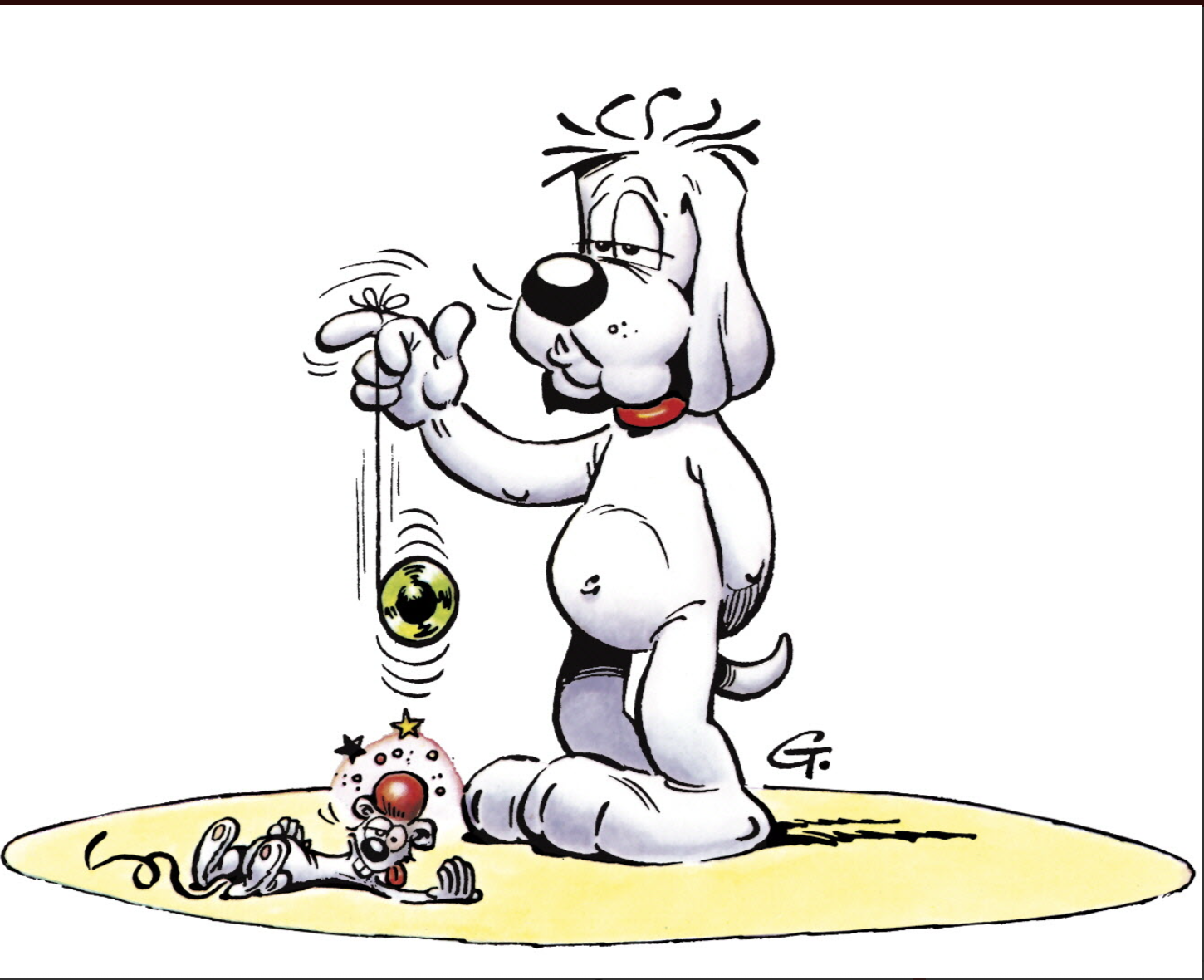

Dans un registre encore différent, Gai-Luron 19, imaginé par Gotlib, propose une représentation canine à la fois minimaliste et subtilement nuancée. Bien que Gai-Luron Gai-Luron, personnage imaginé par Gotlib, 1964, publié dans Vaillant puis Pif Gadget soit un personnage principal plutôt qu’un simple compagnon, il remplit néanmoins le rôle de « chien acolyte » de manière originale. Il est un chien anthropomorphe dont l’apparence et le comportement détonnent dans la bande dessinée humoristique. Son physique est caractérisé par un corps massif et immobile, un visage allongé et une bouche souvent entrouverte, suggérant une expression perpétuellement nonchalante ou mélancolique. Les yeux à demi-fermé et les traits simplifiés traduisent une apathie comique qui contraste avec les situations absurdes dans lesquelles il évolue.

Gai-Luron, personnage imaginé par Gotlib, 1964, publié dans Vaillant puis Pif Gadget soit un personnage principal plutôt qu’un simple compagnon, il remplit néanmoins le rôle de « chien acolyte » de manière originale. Il est un chien anthropomorphe dont l’apparence et le comportement détonnent dans la bande dessinée humoristique. Son physique est caractérisé par un corps massif et immobile, un visage allongé et une bouche souvent entrouverte, suggérant une expression perpétuellement nonchalante ou mélancolique. Les yeux à demi-fermé et les traits simplifiés traduisent une apathie comique qui contraste avec les situations absurdes dans lesquelles il évolue.

Ce choix visuel renforce l’humour décalé de Gotlib : le personnage incarne une sorte d’anti-héros flegmatique, dont les réactions lentes et minimalistes amplifient l’effet comique des dialogues et des situations. Contrairement à Rantanplan, qui mise sur la maladresse dynamique, Gai-Luron repose davantage sur l’humour de l’inaction et du décalage. Gotlib utilise également des décors dépouillés pour mettre en avant la personnalité de Gai-Luron, créant ainsi une ambiance où chaque détail visuel comme une posture légèrement absurde ou un regard en coin devient porteur d’humour.

Ainsi, Milou, Bill, Rantanplan et Gai-Luron représentent différentes facettes du chien compagnon dans la bande dessinée: parfois fidèle et rationnel ou espiègle, maladroit et flegmatique, mais toujours essentiel dans la construction d’un imaginaire à la fois humoristique et affectif.

Dans les récits graphiques contemporains, le rôle des chiens a évolué : ils ne sont plus seulement des compagnons, mais deviennent des protagonistes à part entière, souvent porteurs de thèmes profonds et universels.

Dans Beasts of Burden (Bêtes de sommes) 20 , créé par Evan Dorkin et Jill Thompson, un groupe de chiens héroïques enquête sur des phénomènes surnaturels dans un univers sombre et inquiétant 21 .

Les illustrations de Jill Thompson Beasts of Burden, bande dessinée créée par Evan Dorkin et Jill Thompson, 2010, éd Dark Horse Comics sont particulièrement frappantes : chaque chien est minutieusement caractérisé à travers des détails tels que la texture de leur pelage, la profondeur de leur regard ou encore leurs expressions faciales, qui expriment des émotions variées, comme la peur, le courage ou la détermination. Les décors, souvent sombres et mystérieux, renforcent l’atmosphère de danger qui plane sur leurs aventures. Ce réalisme graphique donne une profondeur émotionnelle aux personnages canins, les rendant immédiatement attachants et crédibles comme héros principaux.

Beasts of Burden, bande dessinée créée par Evan Dorkin et Jill Thompson, 2010, éd Dark Horse Comics sont particulièrement frappantes : chaque chien est minutieusement caractérisé à travers des détails tels que la texture de leur pelage, la profondeur de leur regard ou encore leurs expressions faciales, qui expriment des émotions variées, comme la peur, le courage ou la détermination. Les décors, souvent sombres et mystérieux, renforcent l’atmosphère de danger qui plane sur leurs aventures. Ce réalisme graphique donne une profondeur émotionnelle aux personnages canins, les rendant immédiatement attachants et crédibles comme héros principaux.

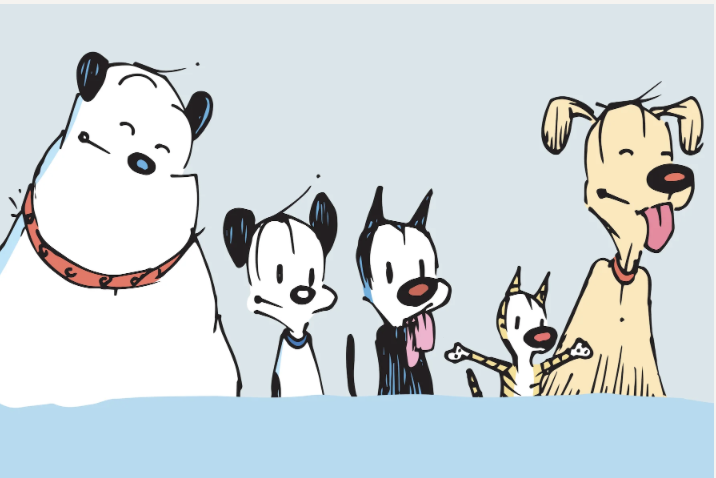

De son côté, Mutts 22, réalisé par Patrick McDonnell, adopte un style minimaliste pour raconter des histoires empreintes de tendresse et de réflexion. Les traits simples et épurés des personnages mettent l’accent sur les émotions plutôt que sur les détails visuels. Mutts, comic strip créé par Patrick McDonnell, 1994. Le chien Earl, l’un des protagonistes, est dessiné avec des lignes courbes et douces, accentuant son caractère affectueux et rêveur. Les interactions entre Earl et son maître, mais aussi avec d’autres animaux, sont représentées à travers des mises en scène graphiques légères et poétiques, renforçant l’intimité et l’universalité des thématiques abordées, comme l’amour et la connexion entre les êtres vivants.

Mutts, comic strip créé par Patrick McDonnell, 1994. Le chien Earl, l’un des protagonistes, est dessiné avec des lignes courbes et douces, accentuant son caractère affectueux et rêveur. Les interactions entre Earl et son maître, mais aussi avec d’autres animaux, sont représentées à travers des mises en scène graphiques légères et poétiques, renforçant l’intimité et l’universalité des thématiques abordées, comme l’amour et la connexion entre les êtres vivants.

Dans un registre plus introspectif, François Schuiten et Benoît Peeters proposent avec Jim 23 une œuvre où le chien devient une figure de mémoire et d’émotion. Publié en 1990, cet album met en scène un homme revisitant ses souvenirs d’enfance à travers la figure de son chien disparu. Graphiquement, Schuiten s’éloigne ici de son style architectural habituel pour adopter une approche plus sensible, jouant sur les contrastes entre ombres et lumières. Le chien Jim Jim, roman graphique de François Schuiten et Benoît Peeters, 2011, à la fois réel et fantomatique, incarne le lien entre le passé et le présent, entre l’enfance et la perte. Bien que destiné à un public adulte, cet ouvrage illustre parfaitement la capacité du médium graphique à conférer au chien une dimension symbolique, presque métaphysique.

Jim, roman graphique de François Schuiten et Benoît Peeters, 2011, à la fois réel et fantomatique, incarne le lien entre le passé et le présent, entre l’enfance et la perte. Bien que destiné à un public adulte, cet ouvrage illustre parfaitement la capacité du médium graphique à conférer au chien une dimension symbolique, presque métaphysique.

Enfin, dans la littérature jeunesse japonaise, plusieurs mangas mettent en scène des chiens comme protagonistes à part entière, témoignant de la diversité culturelle de cette représentation. Des œuvres telles que Le Paradis des chiens Le Paradis des chiens, manga de Sayuri Tatsuyama, 2020 (Inu no Oukoku) ou Chocotan! explorent le lien affectif entre l’humain et l’animal dans des contextes variés. Dans Le Paradis des chiens, les récits courts abordent avec délicatesse la mort, la fidélité et le souvenir du point de vue des animaux, à travers des mises en scène visuelles sobres mais profondément émouvantes.

Le Paradis des chiens, manga de Sayuri Tatsuyama, 2020 (Inu no Oukoku) ou Chocotan! explorent le lien affectif entre l’humain et l’animal dans des contextes variés. Dans Le Paradis des chiens, les récits courts abordent avec délicatesse la mort, la fidélité et le souvenir du point de vue des animaux, à travers des mises en scène visuelles sobres mais profondément émouvantes.

Chocotan!24, quant à lui, met en scène un chien capable de parler à sa maîtresse, transformant la relation maître-animal en un dialogue direct sur les émotions humaines. Ces mangas, par leur sensibilité et leur approche esthétique spécifique, prolongent la tradition du chien comme reflet des sentiments humains, tout en adaptant son image aux codes visuels et narratifs de la culture japonaise contemporaine.

Ainsi, qu’ils soient réalistes, minimalistes ou oniriques, les chiens des récits modernes deviennent de véritables vecteurs de sens et d’émotions, traversant les frontières culturelles et graphiques pour incarner les valeurs universelles de fidélité, de mémoire et d’amour inconditionnel.

Si le chien occupe une place importante dans les récits graphiques, il s’impose également comme une figure héroïque incontournable dans les oeuvres cinématographiques, où sa présence dépasse souvent le simple rôle de compagnon pour devenir celui d’un protagoniste à part entière.

Dans des films emblématiques comme Lassie 9:1 , Benji ou encore Beethoven, le chien est mis au centre de l’intrigue, incarnant des valeurs universelles telles que le courage, le respect ou l’amour inconditionnel.

Cependant, tous ces chiens ne partagent pas une image homogène, et leur représentation varie selon les époques et les contextes. Par exemple, Lassie, Benji ou Rintintin perpétuent l’archétype du chien héroïque et dévoué, traversant des épreuves pour sauver ou retrouver leurs maîtres. Ces chiens, souvent des bergers allemands, des collies ou des labradors, incarnent des figures idéalisées et héroïques, correspondant à des races traditionnellement associées à la fidélité et au courage. Dans ces oeuvres, le cadrage souligne leur noblesse : gros plans sur leur regard expressif, séquences au ralenti pendant des moments de bravoure ou encore musique grandiloquente qui amplifie leur rôle salvateur.

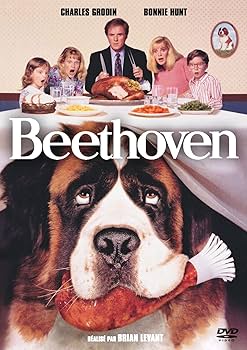

À l’inverse, des films comme Beethoven Beethoven, film réalisé par Brian Levant, 1992, produit par Universal Pictures

ou Marley et moi proposent une vision plus nuancée et parfois comique du chien. Beethoven, un énorme Saint-Bernard, est une « catastrophe ambulante » : sa maladresse et son énergie débordante entraînent des situations rocambolesques qui contrastent avec l’image héroïque des chiens des décennies précédentes. Ce genre de représentation s’éloigne du chien idéal pour mettre en avant ses défauts, rendant le personnage plus accessible et humoristique.

Beethoven, film réalisé par Brian Levant, 1992, produit par Universal Pictures

ou Marley et moi proposent une vision plus nuancée et parfois comique du chien. Beethoven, un énorme Saint-Bernard, est une « catastrophe ambulante » : sa maladresse et son énergie débordante entraînent des situations rocambolesques qui contrastent avec l’image héroïque des chiens des décennies précédentes. Ce genre de représentation s’éloigne du chien idéal pour mettre en avant ses défauts, rendant le personnage plus accessible et humoristique.

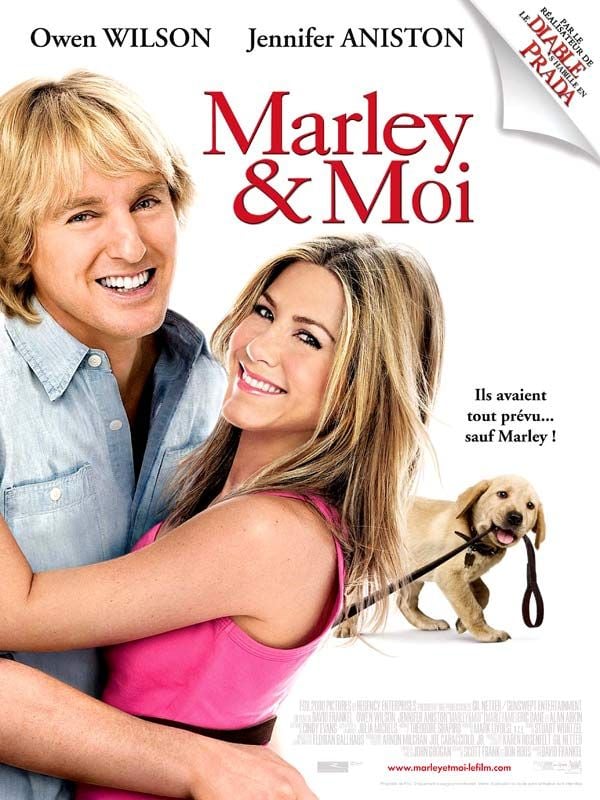

Dans Marley et moi Marley & Me, film réalisé par David Frankel, 2008, produit par 20th Century Fox, un labrador espiègle et incontrôlable cause de nombreux désastres, tout en restant une allégorie d’amour inconditionnel et de lien familial. Ces films utilisent souvent des chiens de grande taille, comme les Saint-Bernards ou les labradors, pour accentuer l’effet comique ou chaotique de leurs maladresses. Par ailleurs, le type de chien choisi dans les récits joue souvent un rôle dans la construction du personnage. Les grandes races, comme les golden retrievers ou les Saint-Bernards, apparaissent fréquemment dans les rôles comiques ou catastrophiques, amplifiant l’impact visuel de leurs bêtises en raison de leur taille imposante. Les chiens plus petits, comme les teckels ou les terriers, sont souvent dépeints comme des personnages roublards ou agités, apportant une énergie différente à l’histoire.

Marley & Me, film réalisé par David Frankel, 2008, produit par 20th Century Fox, un labrador espiègle et incontrôlable cause de nombreux désastres, tout en restant une allégorie d’amour inconditionnel et de lien familial. Ces films utilisent souvent des chiens de grande taille, comme les Saint-Bernards ou les labradors, pour accentuer l’effet comique ou chaotique de leurs maladresses. Par ailleurs, le type de chien choisi dans les récits joue souvent un rôle dans la construction du personnage. Les grandes races, comme les golden retrievers ou les Saint-Bernards, apparaissent fréquemment dans les rôles comiques ou catastrophiques, amplifiant l’impact visuel de leurs bêtises en raison de leur taille imposante. Les chiens plus petits, comme les teckels ou les terriers, sont souvent dépeints comme des personnages roublards ou agités, apportant une énergie différente à l’histoire.

Dans le cinéma d’animation, des oeuvres comme Là-Haut exploitent des techniques visuelles et narratives pour accentuer l’humanité des chiens. Le personnage de Doug, un golden retriever doté d’un collier traduisant ses pensées, incarne un mélange d’humour et d’émotion Dug, personnage du film Up (Là-haut. Pixar a travaillé sur le collier traducteur de Doug pour donner une voix aux pensées simplistes et attachantes d’un chien, renforçant sa dimension comique et émotive. La loyauté de ce personnage envers les autres personnages, ses interventions comiques et son regard toujours attentif renforcent son rôle de soutien moral pour les protagonistes humains.

Les animateurs accentuent ses mouvements caractéristiques tels que les battements de queue ou oreilles relevées pour rendre son comportement authentique tout en capturant sa nature joviale et dévouée.

Dug, personnage du film Up (Là-haut. Pixar a travaillé sur le collier traducteur de Doug pour donner une voix aux pensées simplistes et attachantes d’un chien, renforçant sa dimension comique et émotive. La loyauté de ce personnage envers les autres personnages, ses interventions comiques et son regard toujours attentif renforcent son rôle de soutien moral pour les protagonistes humains.

Les animateurs accentuent ses mouvements caractéristiques tels que les battements de queue ou oreilles relevées pour rendre son comportement authentique tout en capturant sa nature joviale et dévouée.

Dans cette lignée, le film Comme des bêtes du studio Illumination 25 renouvelle la représentation du chien à l’écran en proposant une approche humoristique et collective. Le film imagine la vie secrète des animaux domestiques lorsque leurs maîtres sont absents et met au centre deux chiens : Max, un terrier new-yorkais, et Duke, un grand chien des rues adopté par sa maîtresse. Leur duo repose sur le contraste entre le chien domestiqué et le chien libre, une tension à la fois comique et symbolique qui reflète des thèmes contemporains comme la cohabitation, la jalousie et l’attachement. Graphiquement, le style coloré et expressif propre au studio Illumination renforce le dynamisme et la personnalité de chaque animal. Le film transforme ainsi le chien en héros collectif, représentant la diversité des comportements et émotions animales tout en restant accessible à un jeune public.

Enfin, des productions plus récentes comme Max 26 (2015), qui raconte l’histoire d’un chien militaire traumatisé Max, film réalisé par Boaz Yakin, 2015, Metro-Goldwyn-Mayer par la guerre, introduisent des thématiques contemporaines telles que la résilience ou l’impact émotionnel des conflits, tout en exploitant des esthétiques réalistes et immersives.

Max, film réalisé par Boaz Yakin, 2015, Metro-Goldwyn-Mayer par la guerre, introduisent des thématiques contemporaines telles que la résilience ou l’impact émotionnel des conflits, tout en exploitant des esthétiques réalistes et immersives.

Ces récits visuels mettent en lumière l’adaptabilité narrative et symbolique du chien, qui continue de fasciner à travers les générations. Qu’il soit protecteur, aventurier ou comique, le chien héros occupe une place centrale dans les imaginaires collectifs, incarnant à la fois des qualités humaines idéalisées et une forme de lien intemporel avec la nature.

Les bandes dessinées et récits graphiques modernes exploitent une grande diversité de styles artistiques pour réinventer la figure du chien, en phase avec des thématiques contemporaines telles que la quête d’identité, l’amitié ou encore l’exploration de la solitude. Le chien, au-delà de son rôle narratif, devient un puissant symbole, un reflet des émotions humaines, de leurs contradictions et de leurs aspirations.

Dans certaines oeuvres, le minimalisme est mis en avant, permettant aux émotions des chiens de prendre le pas sur les détails graphiques. Par exemple, Le Mini Chien de Mona Granjon s’inscrit parfaitement dans cette tendance. L’album utilise un style graphique épuré aux couleurs douces et une narration visuelle subtile, pour aborder des thèmes d’acceptation et de tolérance. Le Mini Chien Le Mini Chien, album illustré par Mona Granjon, 2024, éd Les Fourmis Rouges, 2024

, personnage central, devient une métaphore des différences et des attentes sociales, mettant en lumière la relation tendre et émotive entre l’animal et l’enfant. Ce minimalisme graphique invite le lecteur à une réflexion sur l’identité et la manière dont nous percevons les autres, qu’ils soient humains ou animaux.

Le Mini Chien, album illustré par Mona Granjon, 2024, éd Les Fourmis Rouges, 2024

, personnage central, devient une métaphore des différences et des attentes sociales, mettant en lumière la relation tendre et émotive entre l’animal et l’enfant. Ce minimalisme graphique invite le lecteur à une réflexion sur l’identité et la manière dont nous percevons les autres, qu’ils soient humains ou animaux.

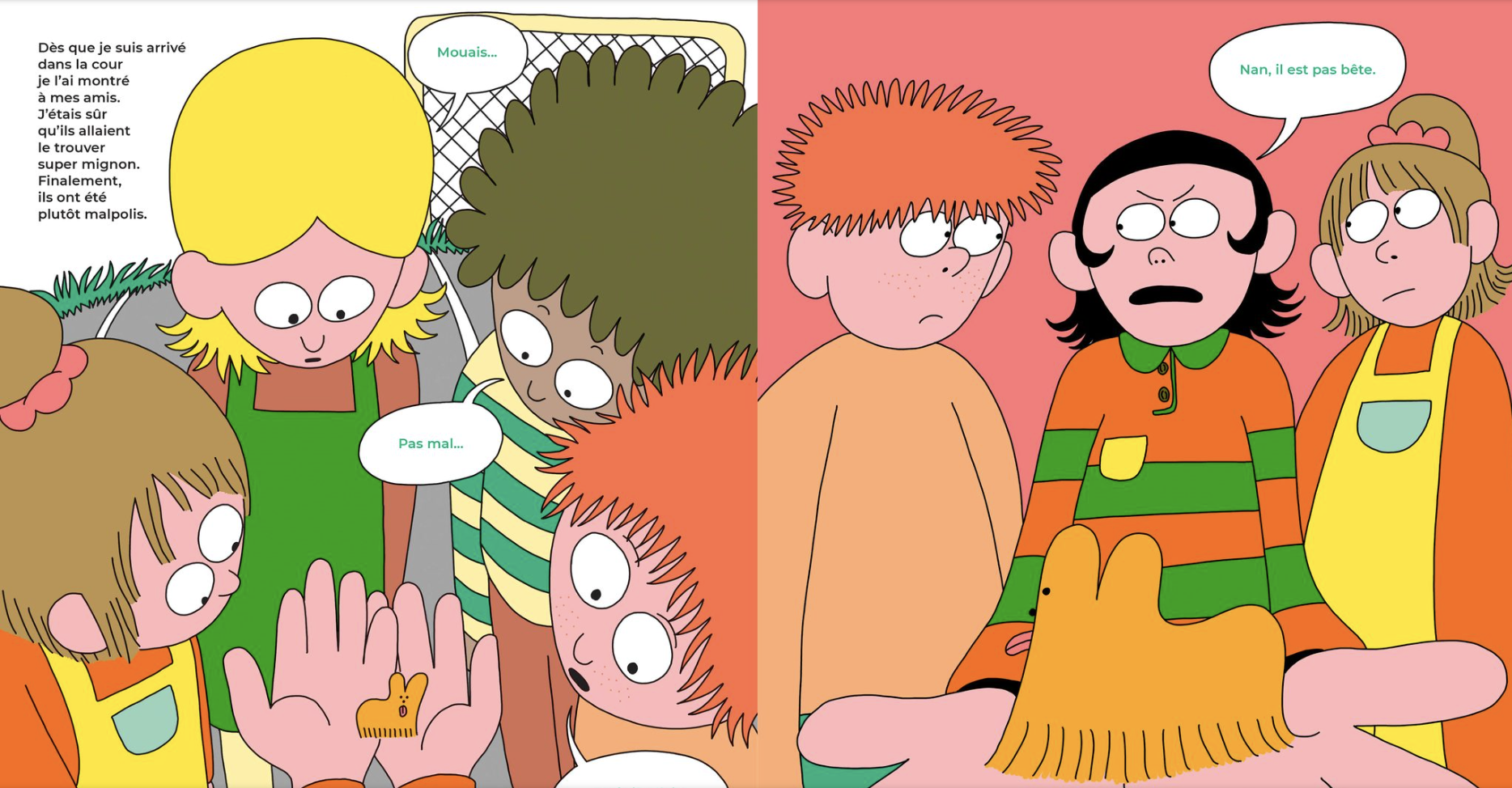

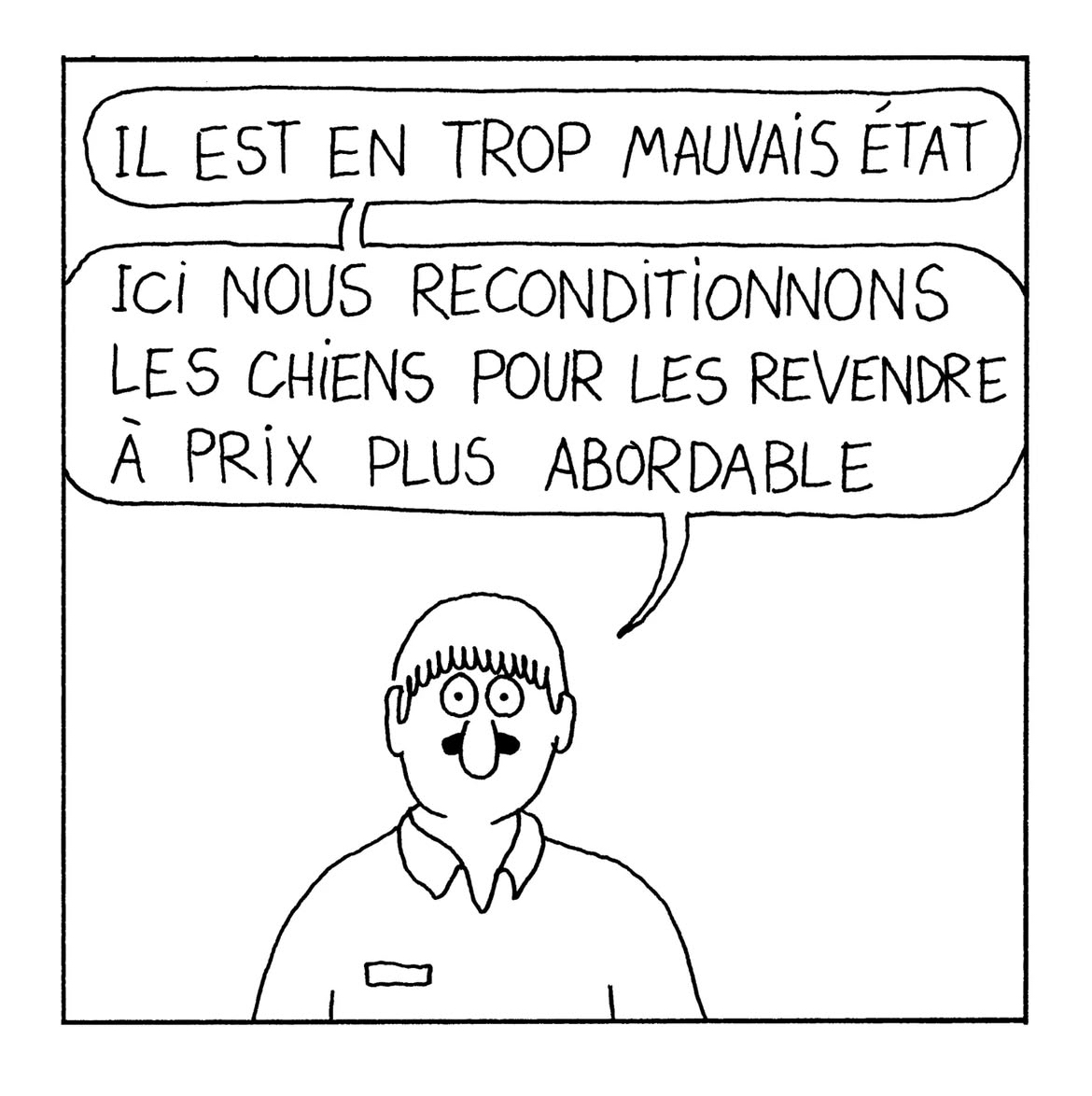

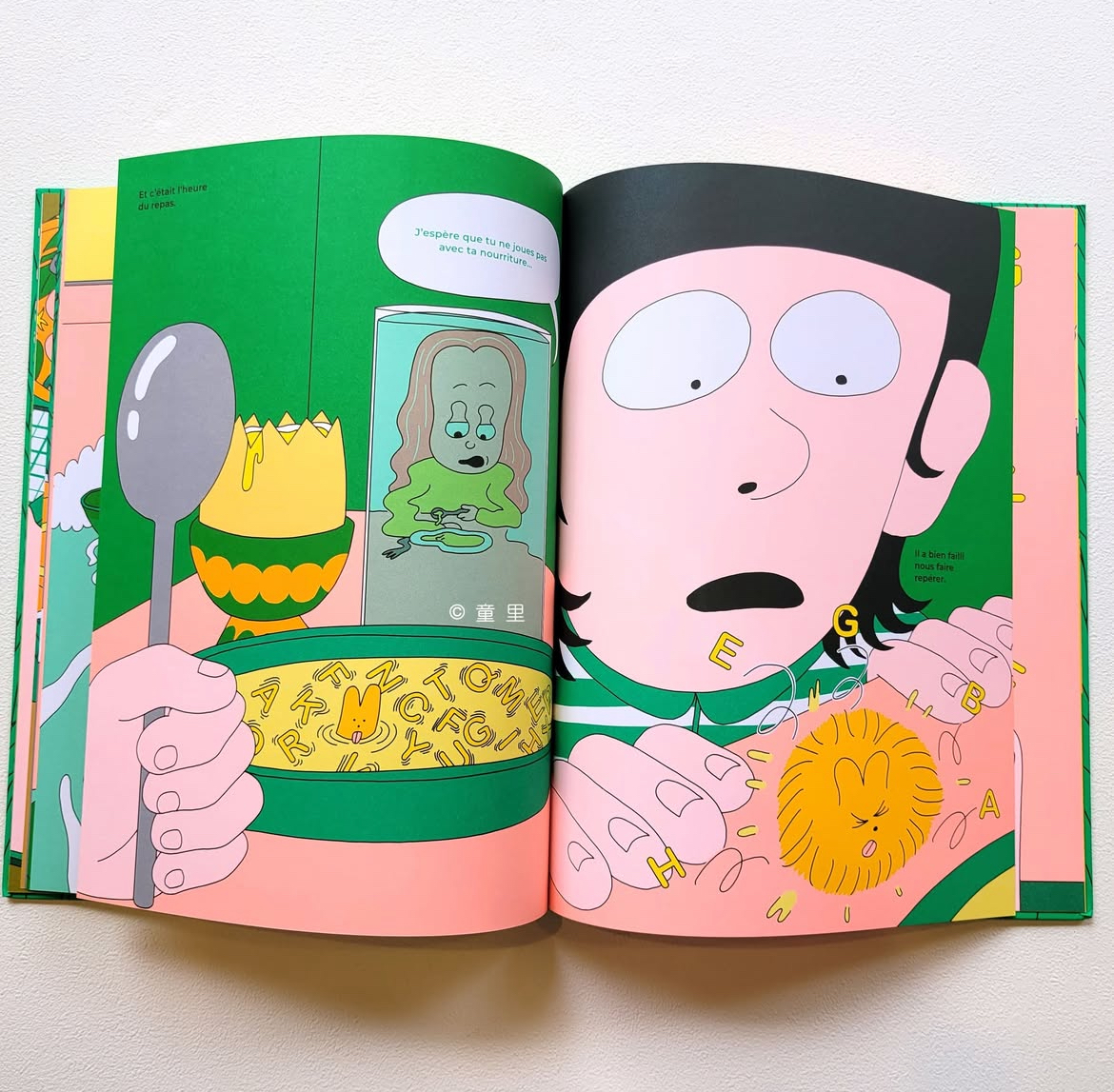

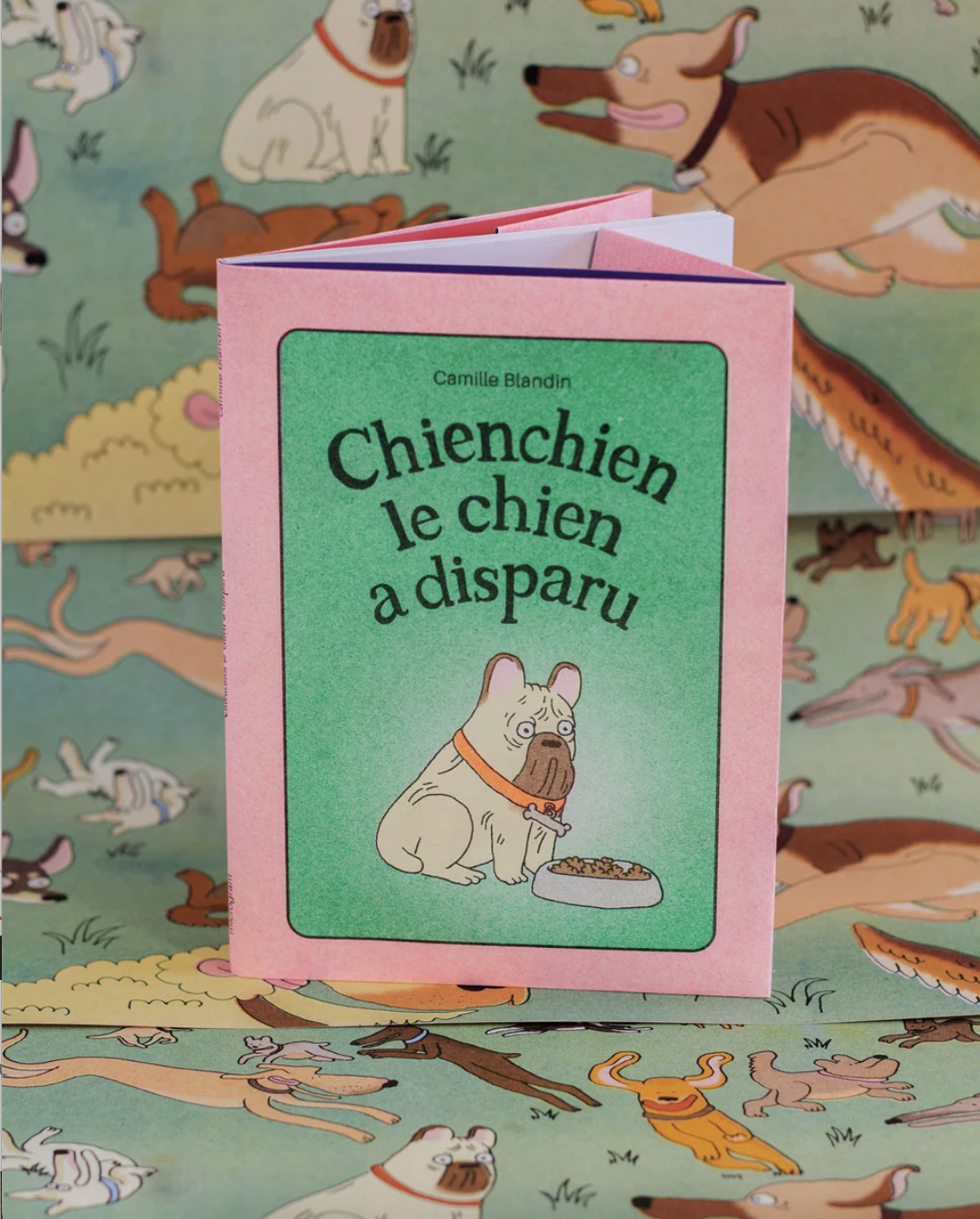

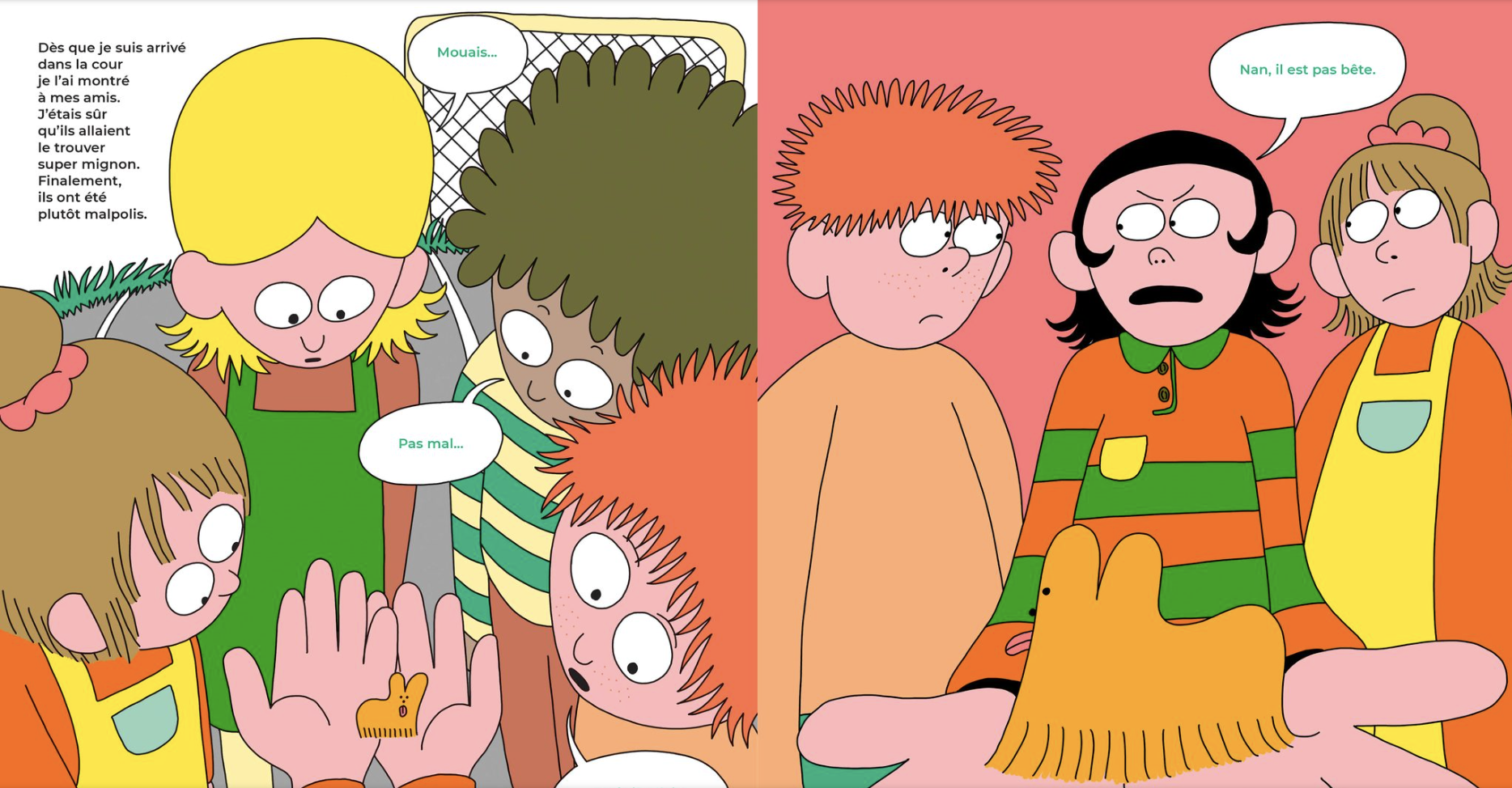

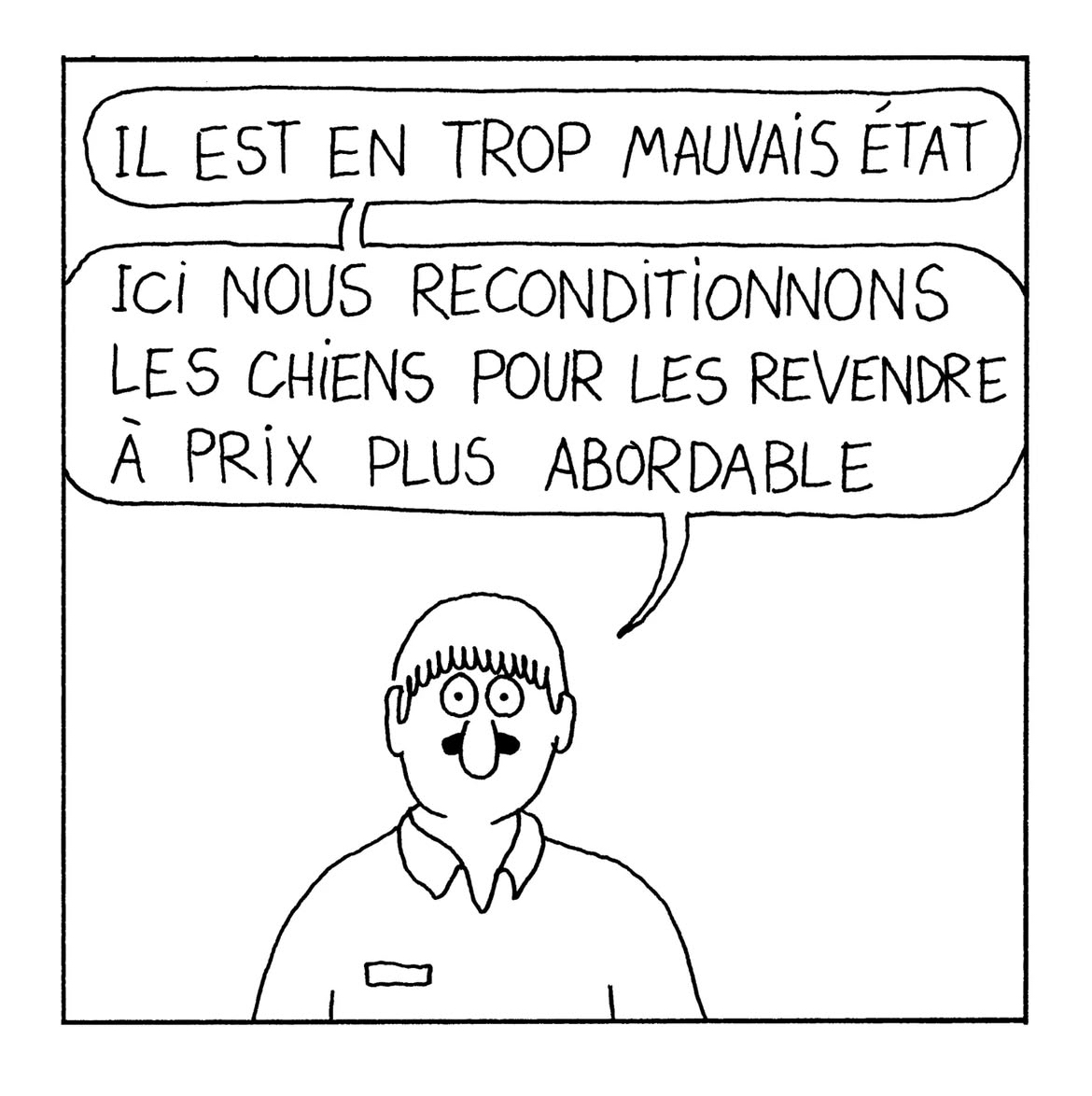

Un autre exemple marquant est Chienchien le chien a disparu 27 de Camille Blandin Chienchien le chien a disparu de Camille Blandin, éd Microgram, 2023, une oeuvre qui combine humour absurde, enquête et réflexion sur les liens affectifs. Le style graphique de Blandin, à mi-chemin entre naïveté et sophistication, joue avec des couleurs vives au niveau de la couverture et des formes simplifiées pour créer un univers immédiatement reconnaissable. L’intrigue, qui suit la recherche désespérée d’un chien disparu, est truffée de situations absurdes qui soulignent la dépendance émotionnelle des humains envers leurs animaux de compagnie. Graphiquement, Camille Blandin alterne entre des scènes dynamiques et des moments d’introspection visuelle, où les personnages expriment, à travers leurs postures ou expressions, un attachement viscéral et parfois obsessionnel envers le chien. Ce récit montre comment la figure du chien peut incarner des enjeux affectifs et identitaires dans le monde contemporain.

Chienchien le chien a disparu de Camille Blandin, éd Microgram, 2023, une oeuvre qui combine humour absurde, enquête et réflexion sur les liens affectifs. Le style graphique de Blandin, à mi-chemin entre naïveté et sophistication, joue avec des couleurs vives au niveau de la couverture et des formes simplifiées pour créer un univers immédiatement reconnaissable. L’intrigue, qui suit la recherche désespérée d’un chien disparu, est truffée de situations absurdes qui soulignent la dépendance émotionnelle des humains envers leurs animaux de compagnie. Graphiquement, Camille Blandin alterne entre des scènes dynamiques et des moments d’introspection visuelle, où les personnages expriment, à travers leurs postures ou expressions, un attachement viscéral et parfois obsessionnel envers le chien. Ce récit montre comment la figure du chien peut incarner des enjeux affectifs et identitaires dans le monde contemporain.

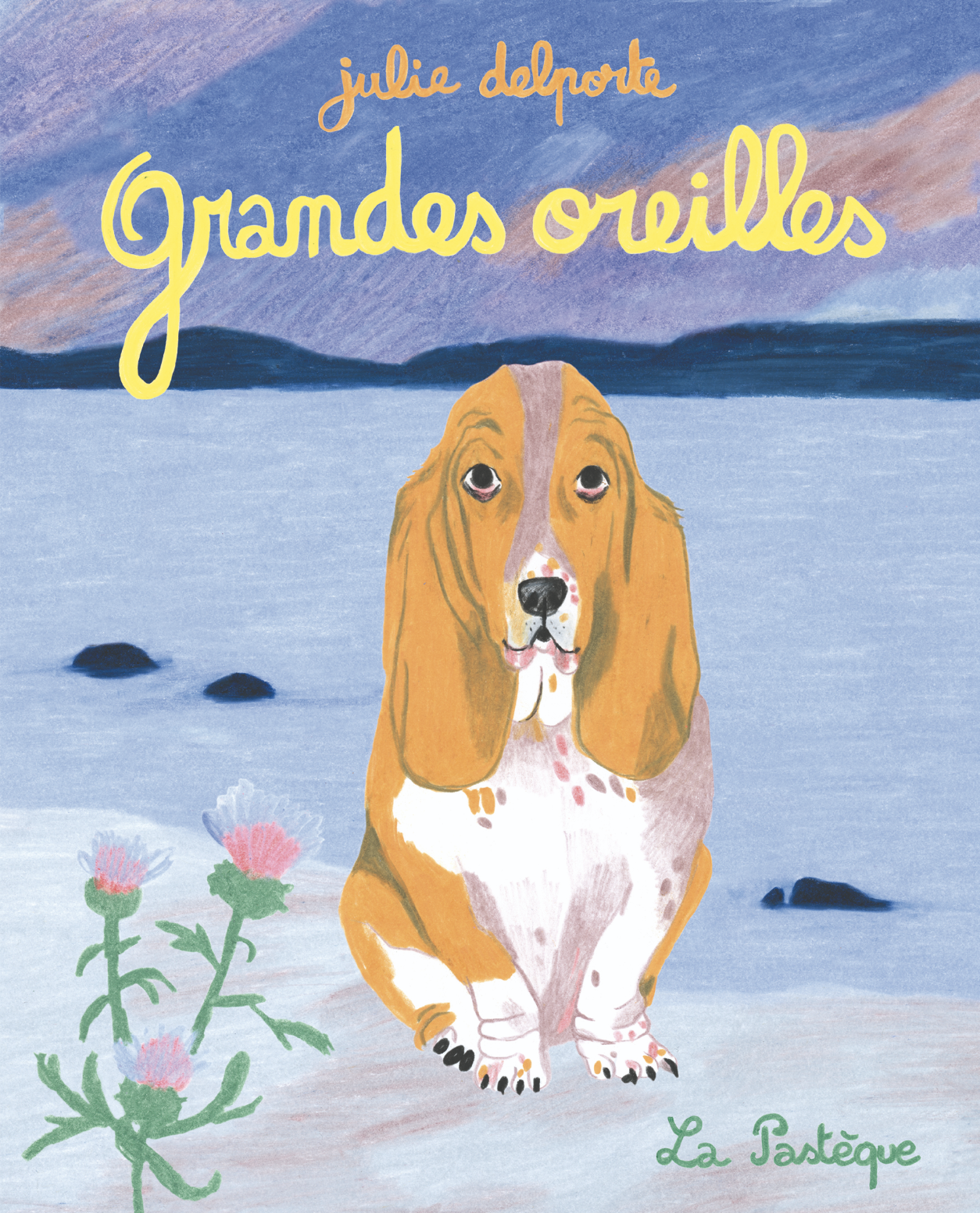

Nous pouvons également dans le même registre introspectif et minimaliste, citer Grandes Oreilles de Julie Delporte Grandes oreilles, Julie Delporte, éd La Pastèque, 2025 qui explore également la figure canine à travers un style graphique épuré et poétique. L’histoire, certes simple en apparence, s’attache à suivre le quotidien du chien et la manière dont il perçoit les gestes, les ambiances et les silences qui rythment son environnement. Julie Delporte met l’accent sur la perception intérieure et la sensibilité du personnage canin, offrant au lecteur une lecture à la fois intime et universelle des interactions entre l’animal et le monde qui l’entoure. Le chien devient ainsi un médium pour aborder des thématiques comme l’attention, la solitude ou l’empathie, en résonance avec les préoccupations contemporaines autour de la place de l’animal dans la vie humaine.

Grandes oreilles, Julie Delporte, éd La Pastèque, 2025 qui explore également la figure canine à travers un style graphique épuré et poétique. L’histoire, certes simple en apparence, s’attache à suivre le quotidien du chien et la manière dont il perçoit les gestes, les ambiances et les silences qui rythment son environnement. Julie Delporte met l’accent sur la perception intérieure et la sensibilité du personnage canin, offrant au lecteur une lecture à la fois intime et universelle des interactions entre l’animal et le monde qui l’entoure. Le chien devient ainsi un médium pour aborder des thématiques comme l’attention, la solitude ou l’empathie, en résonance avec les préoccupations contemporaines autour de la place de l’animal dans la vie humaine.

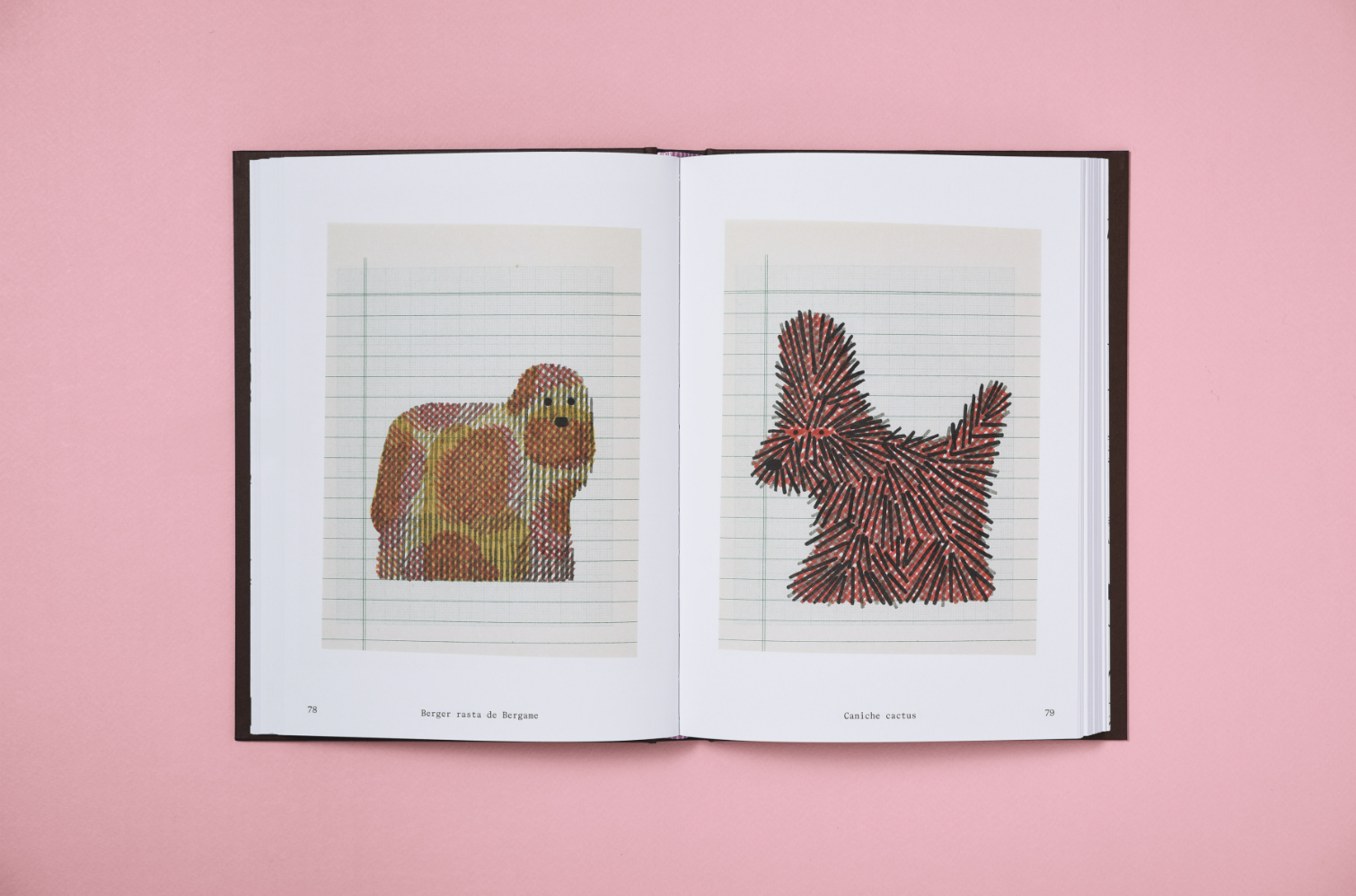

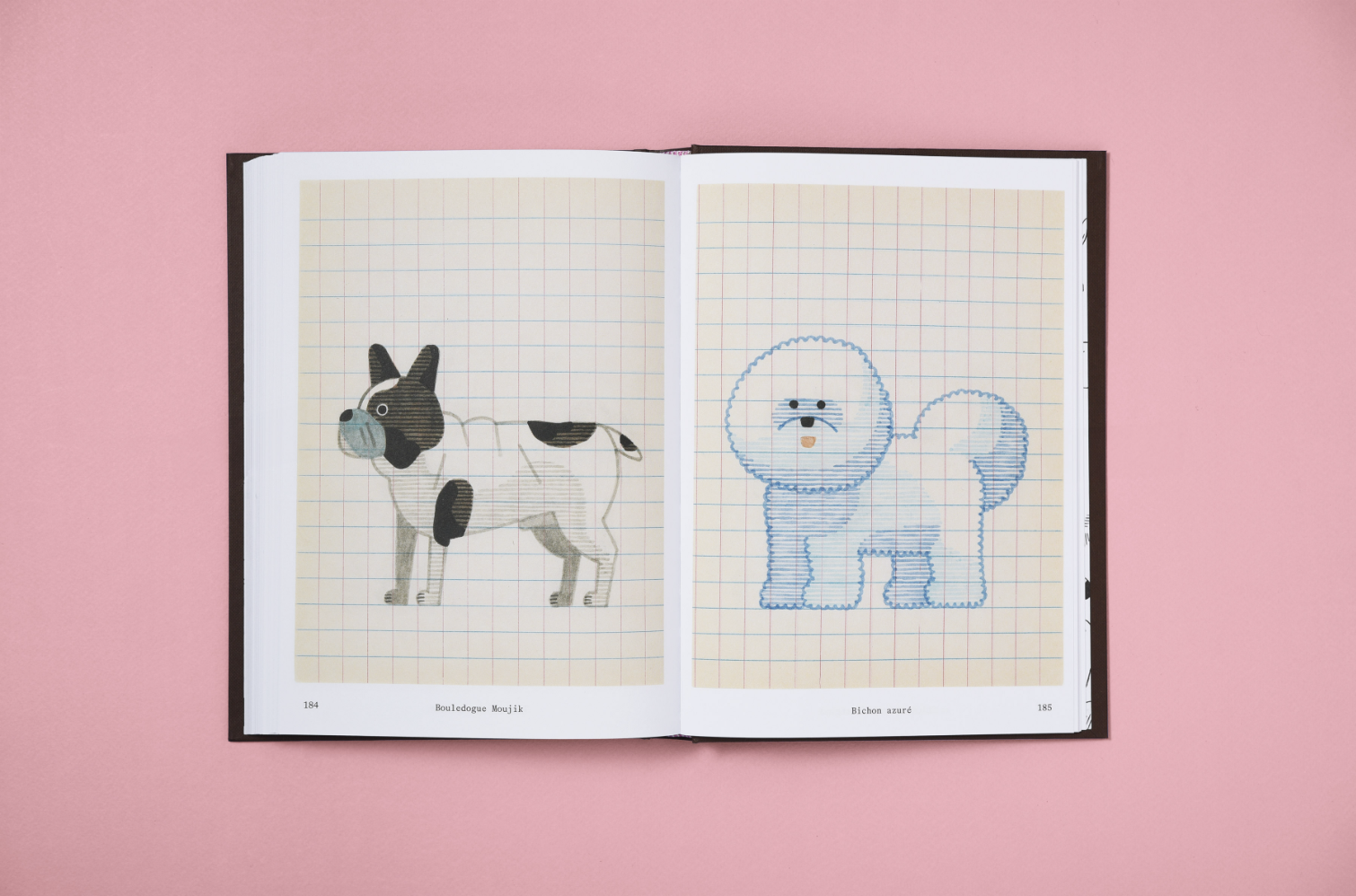

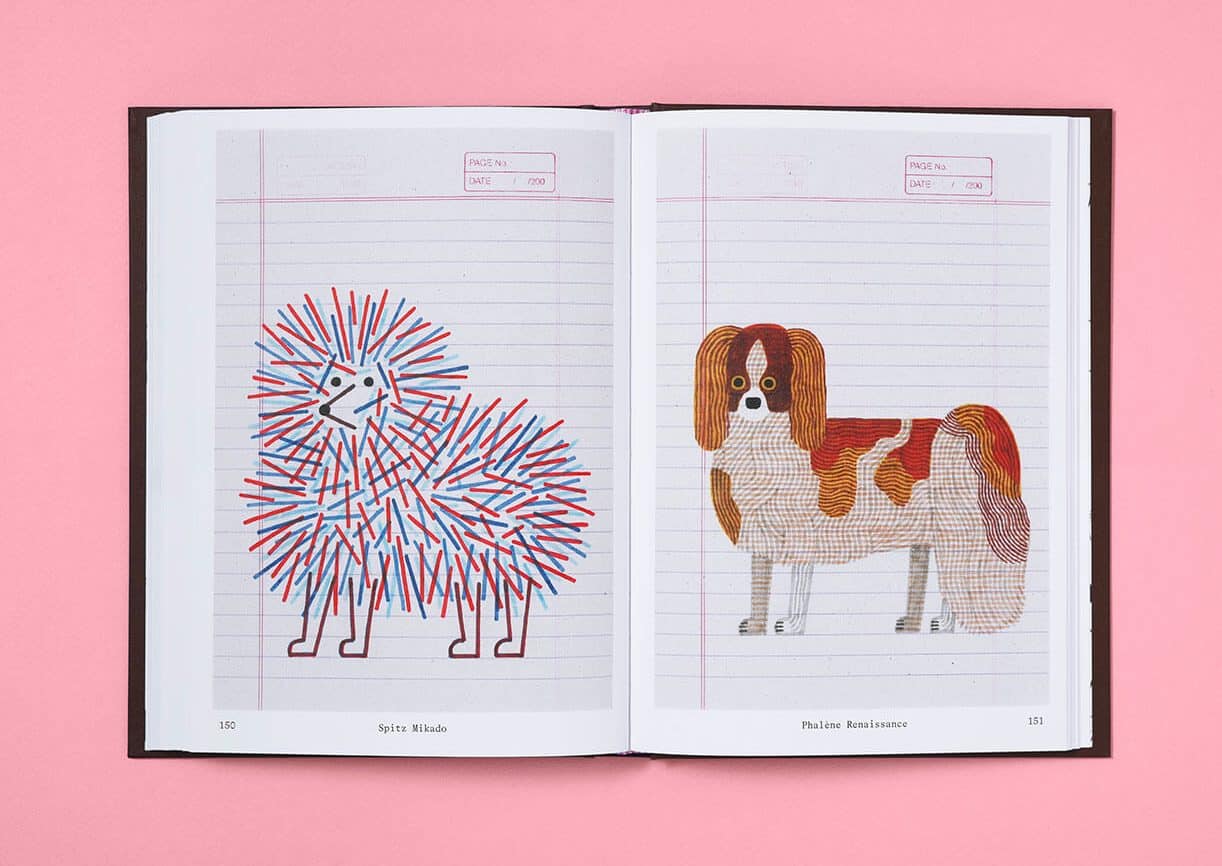

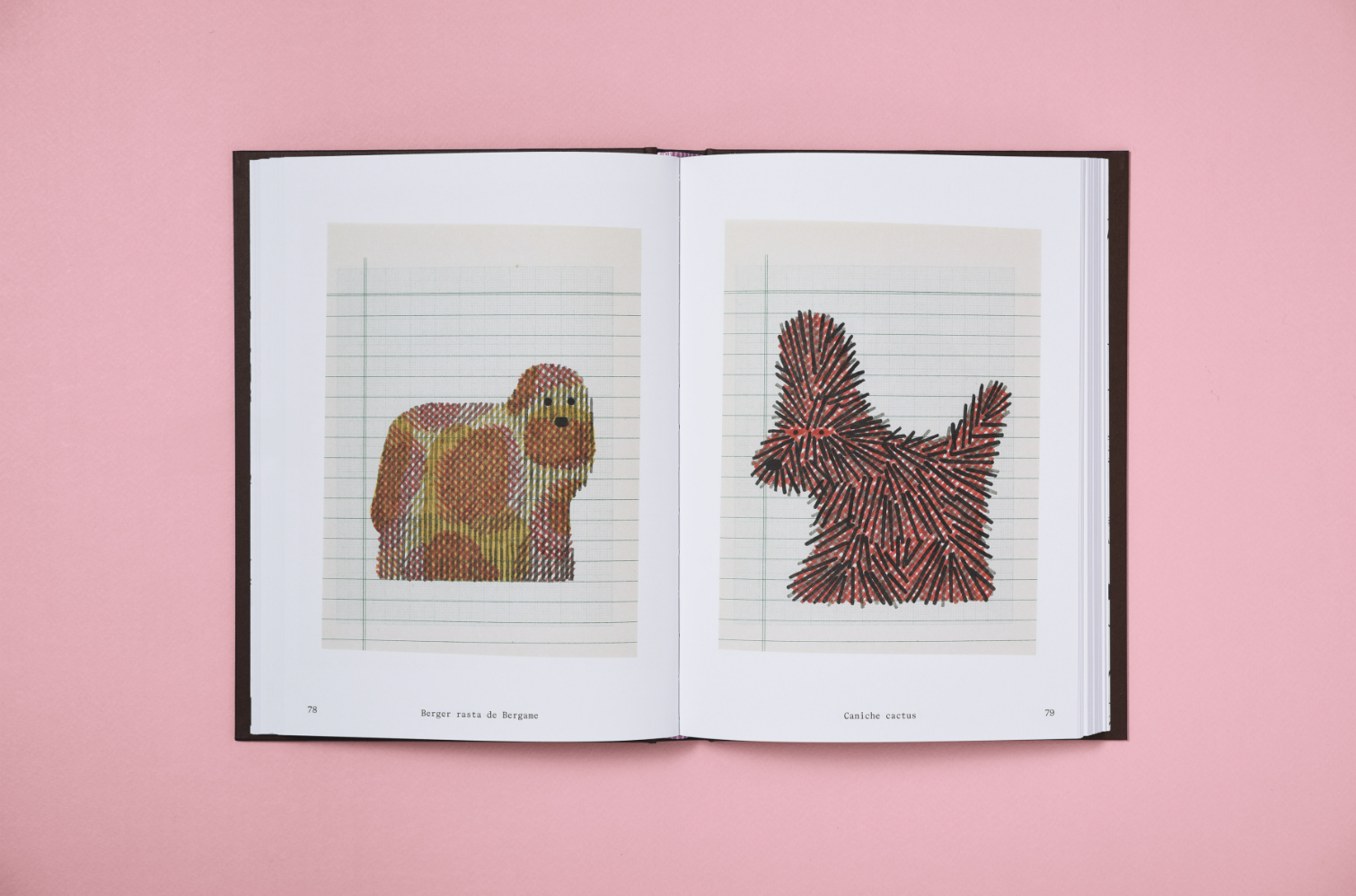

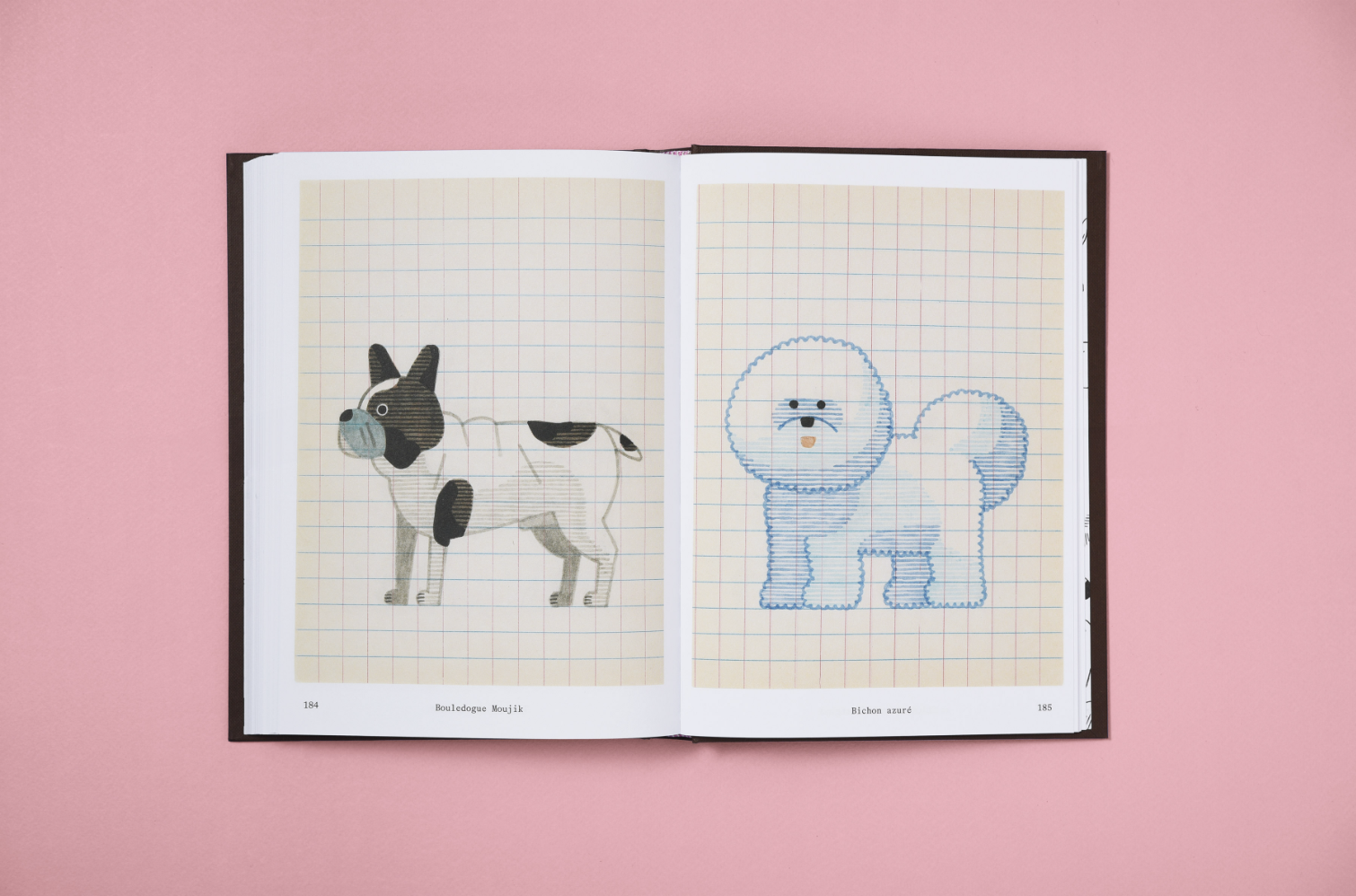

Dans un registre différent, Chiens de Jochen Gerner28, publié aux éditions B42, propose un inventaire chromatique où la figure canine est explorée sous un angle à la fois amusant et artistique. Réalisé au feutre, ce livre Chiens, ouvrage graphique de Jochen Gerner, 2023, éd B42 réduit les chiens à leurs formes essentielles, jouant avec les aplats de couleurs et les textures pour composer une série de représentations graphiques à la fois abstraites et évocatrices. Chaque dessin adopte un style simple où la réduction des détails met en valeur l’aspect universel et intemporel du sujet. Ce travail témoigne de la manière dont les artistes contemporains utilisent le chien comme prétexte à des expérimentations visuelles.

En explorant les limites de la figuration, Gerner fait du chien un objet d’art à part entière, un motif graphique qui célèbre la richesse du langage visuel et l’imaginaire qu’il suscite.