I. Introduction

« Que connaîtront nos enfants, au-delà des ouvrages d’explorateurs, des films qui nous survivront et des planches Deyrolle qui continueront à nous faire rêver ? Alors réapproprions-nous l’art d’être de comprendre pour agir, celui d’être responsable pour l’avenir1 ».

Voilà les mots de Louis Albert de Broglie, propriétaire de Deyrolle, une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831 et qui s’efforce d’adapter son matériel pédagogique aux enjeux écologiques contemporains. Selon lui, il est primordial que la littérature sur le monde naturel s’adapte sur le fond et sur la forme pour qu’elle ne devienne pas un cabinet de curiosité témoignant de la disparition du vivant.

Les premiers ouvrages pour enfants sur le monde naturel sont apparus en Europe au XVIIIe siècle2, bien qu’ils soient encore peu répandus car réservés à l’aristocratie. Ils avaient pour objectif principal d’informer les lecteurs sur l’existence des espèces avec des enjeux exclusivement pédagogiques et depuis une perspective anthropocentrique, qui concevait le monde naturel comme séparé de l’homme. La représentation graphique a été utilisée comme outil d’étude et de médiation pédagogique de l’histoire naturelle. Les préoccupations relatives à la préservation des espèces n’étaient alors pas encore présentes dans les ouvrages.

Le concept d’écologie est né en Allemagne au milieu du XVIIIe siècle sous l’impulsion du biologiste et artiste Ernst Haeckel, qui l’a défini comme étant « la science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est‑à‑dire, dans un sens large, la science des conditions d’existence3 ». Par la suite, le terme s’est lentement répandu dans tout l’Occident au cours du XIXe siècle. Dès lors, le monde naturel a commencé à être perçu comme menacé et digne de protection4, ce qui correspond à la conception de l’écologie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Simultanément à la naissance de la notion d’écologie, la place de l’image comme représentation réaliste et fiable de la nature a été instaurée par les travaux des explorateurs européens. Ces derniers ont inscrit la découverte des nouvelles espèces et des nouvelles connaissances dans leurs carnets de voyage et planches naturalistes en utilisant l’illustration naturaliste comme technique de représentation artistico-scientifique.

Postérieurement à la révolution graphique des années 1950, la création graphique et littéraire devient un phénomène éditorial remarquable par son ampleur et ses succès pédagogiques5. Les livres documentaires pour la jeunesse se modernisent réellement dans les années 1970 et abordent de nouveaux thèmes qui mettent en évidence les problèmes environnementaux. Ils rendent la notion d’écologie plus militante et dans certains cas, cette notion devient aussi le thème principal d’un ouvrage.

Aujourd’hui, la sensibilisation à l’environnement ne se limite pas seulement à transmettre des connaissances sur le vivant mais vise également à encourager les jeunes lecteurs à devenir des acteurs engagés face à la crise environnementale. À leur tour les livres documentaires jeunesse abordent différents thèmes écologiques qui sont catégorisés par la littérature comme éco‑thèmes.

Parallèlement à l’évolution de la sensibilisation à l’environnement et au développement de la notion de lecteur engagé, les livres documentaires pour enfants présentent de nouveaux regards sur la nature (les animaux, les plantes, les phénomènes naturels, les écosystèmes…)6. Ils déplacent la notion de « nature », héritée de la pensée anthropocentrique occidentale, et la remplacent par une nouvelle notion, celle du « vivant », qui prend de plus en plus de poids ces dernières années.

La représentation graphique du vivant se construit à partir d’un ensemble d’interactions qui mettent en cause les frontières naturelles et culturelles à l’échelle planétaire. L’ensemble de ces interactions, qui dans le livre documentaire jeunesse réunit texte et image, est appelée par la littérature jeunesse comme éco‑graphies. Les auteurs contemporains utilisent la complexité des interactions du vivant pour enrichir la représentation graphique de l’image en inventent de formes narratives originales, au sein de différents types de registres de sensibilisation à l’environment.

Ce mémoire cherche à mettre en lumière les différentes formes de représentations graphiques liées à la sensibilisation à l’environnement dans l’édition documentaire jeunesse consacrée au vivant, avec une attention particulière sur les livres destinés aux lecteurs autonomes au moins âgés de 7–10 ans et jusqu’à l’âge adulte7. En premier lieu, une partie historique montre les origines de la représentation graphique du vivant (du XVIIIe siècle à l’époque moderne). Ensuite, l’analyse graphique d’un corpus d’œuvres permet de classer les œuvres en trois registres éco‑graphiques de sensibilisation environnemental : le registre didactique, le registre poétique et le registre mixte.

Compte tenu de mes origines chiliennes, pour l’analyse de ce mémoire, j’ai étudié une série d’ouvrages provenant de France et du Chili. Après analyse, j’ai sélectionné cinq ouvrages qui me semblaient les plus représentatifs pour constituer le corpus éditorial (trois provenant de France et deux du Chili). Tous les ouvrages étudiés dans ce mémoire ont été publiés au cours des quatre dernières années.

L’inclusion d’œuvres chiliennes permet d’examiner de manière plus large le concept de sensibilisation à l’environnement et enrichit l’analyse comparative des ouvrages étudiés. L’ensemble des livres étudiés partagent la même vision du monde vivant, dite occidentale. Cependant, ils se distinguent par le fait que leur histoire a été marquée par différentes cultures, qui ont un rapport direct avec l’histoire naturelle. Nous pouvons ainsi constater que la représentation graphique du monde vivant, en intégrant certaines conceptions culturelles, peut varier d’une région à l’autre.

Enfin, dans ces ouvrages les enfants sont invités à s’émerveiller face au monde vivant qui les entoure à travers différents registres de sensibilisation à l’environnement. Les registres éco-graphiques dans les livres documentaires pour enfants exposent en parallèle une nouvelle vision du monde vivant liée aux différents éco‑thèmes de notre époque. Nous pouvons nous demander comment les représentations graphiques dans les livres documentaires jeunesse favorisent-elles la sensibilisation et l’engagement à l’environnement du lecteur ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre quelles formes prennent les différents registres éco‑graphiques, à travers quels types de représentations graphiques ils s’expriment et quels sont les thèmes écologiques qu’ils abordent.

II. Rétrospective du travail graphique et scientifique des naturalistes du XVIIIe siècle

Il est difficile de parcourir l’histoire de la représentation du monde vivant sans se souvenir de l’énorme travail accompli dans le domaine de la science, de l’art et de la vulgarisation par les explorateurs naturalistes du XVIIIe siècle. Face aux nombreuses découvertes qu’il fallait classer, nommer et comprendre, ils ont posé les fondements, créé les théories, inventé les concepts, nommé les espèces et défini les styles de représentation graphique de la nature. Ces travaux et ces illustrations ont été inscrits dans leurs carnets de voyage, leurs planches naturalistes et des encyclopédies.

Les œuvres du XVIIIe siècle constituent une source d’inspiration

importante pour les auteurs actuels de livres documentaires jeunesse.

Les écrivains, les illustrateurs, les designers graphiques enrichissent

et renouvellent ces travaux afin d’accompagner les découvertes et les

changements de notre environnement.

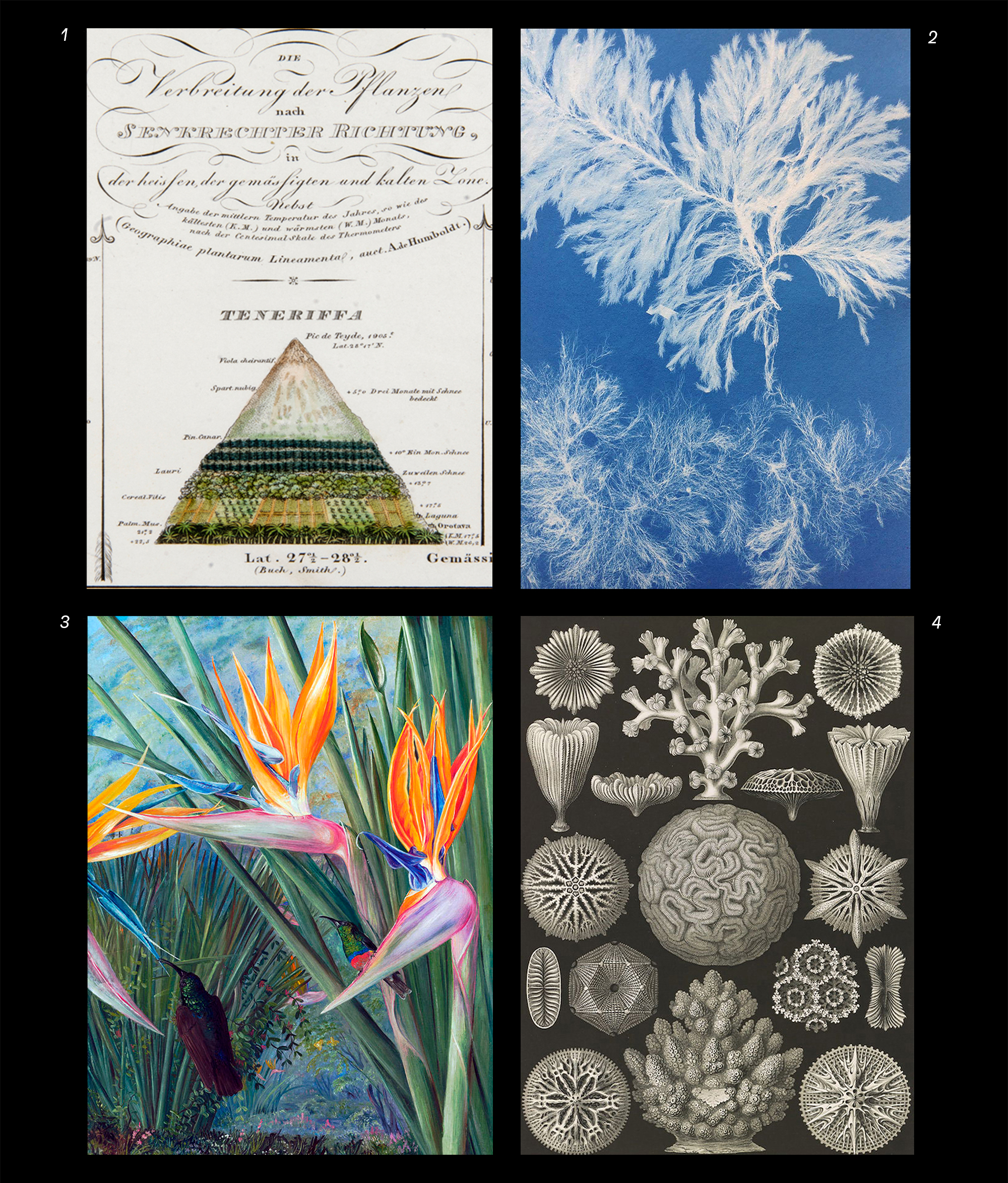

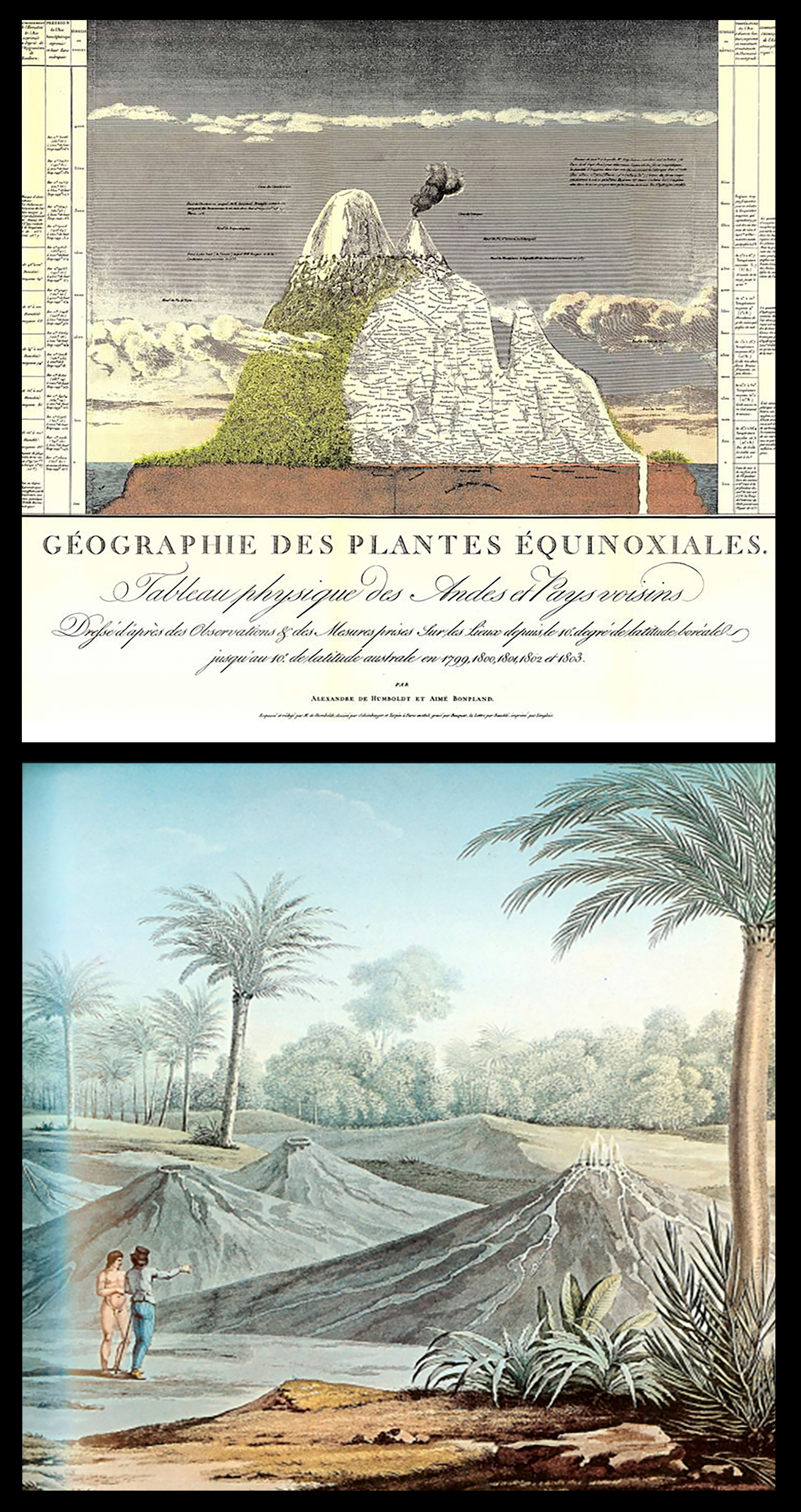

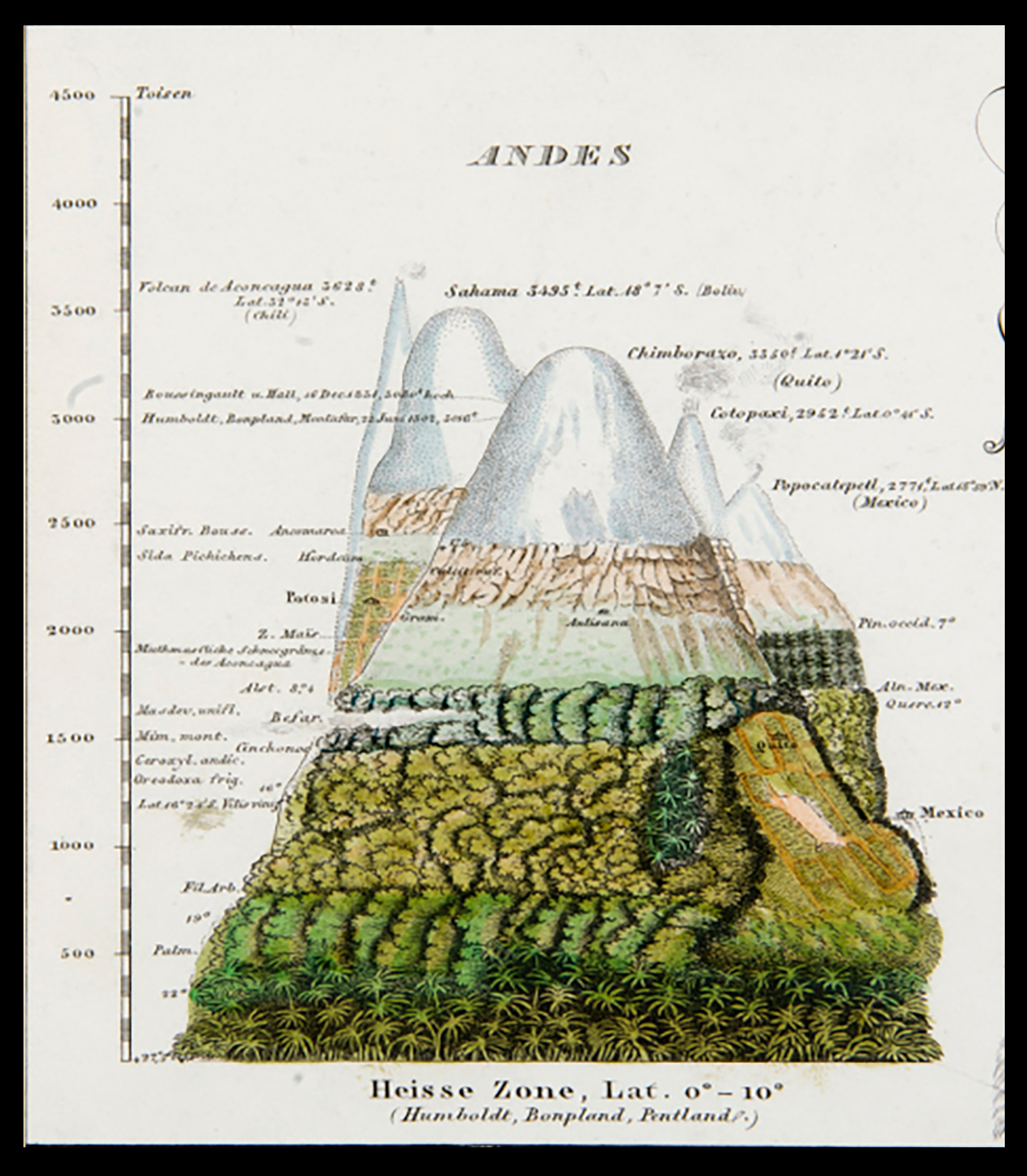

II.1. Alexander von Humboldt, un pionnier dans la représentation de données

Alexander von Humboldt (1769–1859) était un naturaliste, géographe et explorateur allemand. En 1799, il entreprend une exploration scientifique du continent américain, accompagné du botaniste français Aimé Bonplan. Les deux scientifiques ont parcouru le continent en décrivant et en dessinant tous les nouveaux faits et découvertes scientifiques qu’ils ont observés dans la nature. Ensemble, ils ont exploré le Venezuela, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, Cuba et le Mexique8.

Après cette exploration, en 1804, à son retour en Europe, il devient le scientifique le plus célèbre et le plus influent de son époque. Ses textes ont été publiés en plusieurs langues et, par ses livres, ses illustrations, ses peintures de paysages et ses cartographies, il a contribué à la vulgarisation de la science, tant au niveau local qu’international.

Le style de représentation graphique d’Alexander von Humboldt reflète

son désir d’être fidèle à la réalité de ses découvertes, de ses

observations et des exigences de la science. Mais il a aussi été un

pionnier dans la présentation d’une vision plus holistique, dans

laquelle il a également donné de l’importance à son imagination et à son

intuition. En effet, dans son travail, il combine des données

scientifiques avec des éléments artistiques, historiques et politiques journals

journals

Les peintures de von Humboldt représentant la nature sont très influencées par les recherches de Goethe9 à la croisée de la philosophie et de la botanique. Prenant la forme de cartographies, elles révèlent de nouveaux repères naturels pour la science mais aussi les corrélations et les interconnexions de ces repères.

Pour conclure, nous pouvons penser aujourd’hui que

ces cartographies de données complexes pourraient être les ancêtres des

infographies et de la visualisation de données graphique et

scientifique. En effet, elles combinent le

pouvoir synthétique du diagramme avec l’attrait visuel de la peinture. Sa perspective avant-gardiste de la corrélation entre les espèces vivantes et la sensibilité de la

représentation artistique de ses œuvres étaient novatrices journals

journals

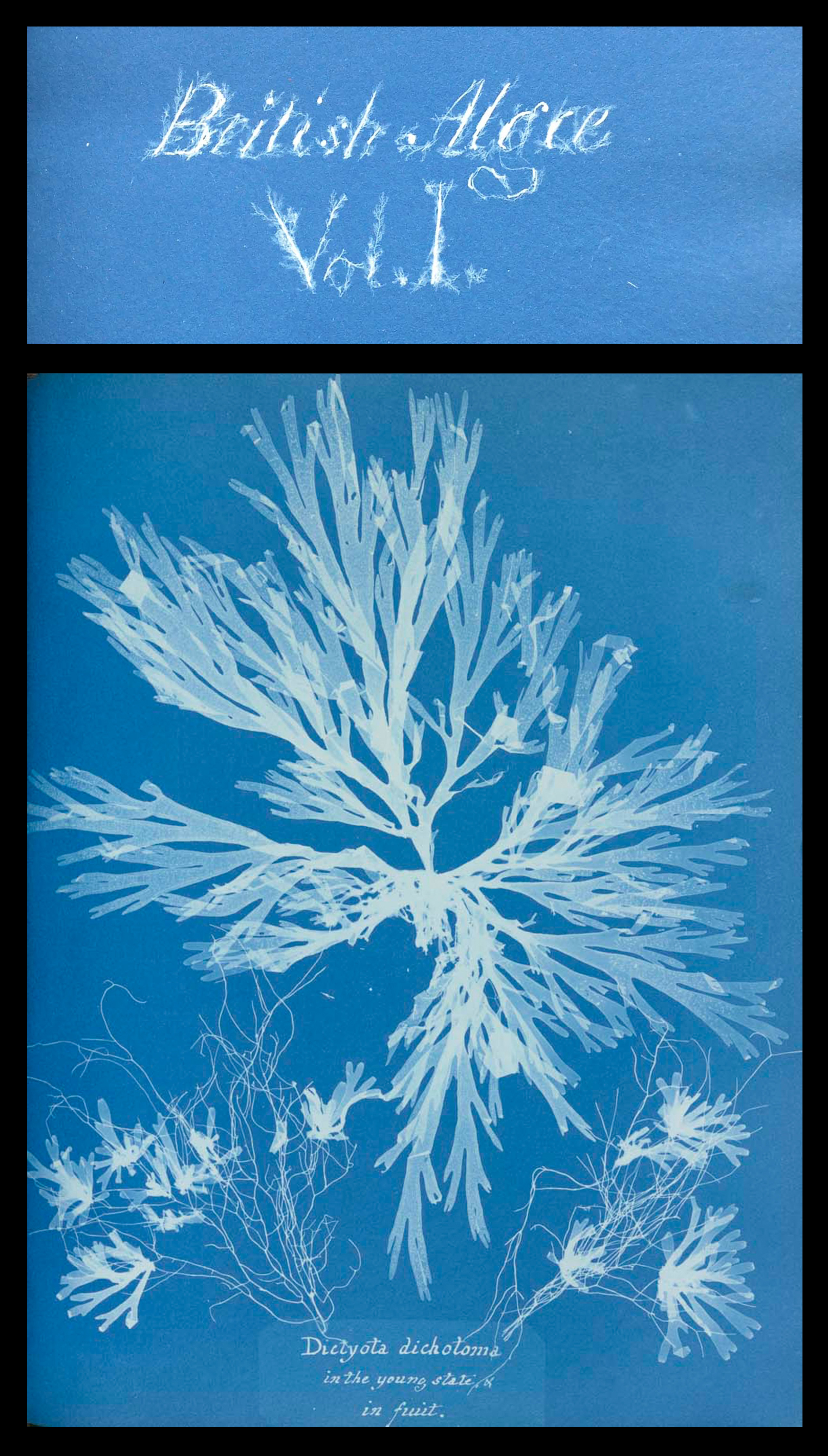

II.2. Anna Atkins, précurseur de la photographie botanique

Anna Atkins (1799–1871) était une botaniste et illustratrice scientifique d’origine anglaise, pionnière de la photographie appliquée aux livres de botanique. Elle fut formée au dessin et aux sciences naturelles par son père, le naturaliste John George Children (1777–1852).

Elle collabora avec son père pour publier en 1825 Genera of Shells, une traduction de l’œuvre L’histoire naturelle des animaux sans vertèbres de Jean-Baptiste de Lamarck, paru en 1822. Elle réalisa plus de deux-cent cinquantes dessins de coquillages pour cet ouvrage.

En 1839, elle intégra la Botanical Society of London et constitua un herbier qui se trouve aujourd’hui au British Museum. Suite à la publication en 1841 du Manual of British Algae de William Henry Harvey (1811–1866), publié sans illustrations, elle procède à la collecte des différentes espèces d’algues britanniques décrites dans l’ouvrage afin d’en faire des reproductions10.

La même année, Anna Atkins utilisa la technique du cyanotype dans la réalisation de l’ouvrage Photographs of British Algae, cyanotype impressions, publié entre 1843 et 1853. Cette technique, mise au point par Henry Fox Talbot, permet d’obtenir des images en négatif sur papier d’objets posés sur une surface photosensible. Ce fut le premier livre utilisant le cyanotype mais aussi le premier livre de botanique illustré par des photographies. L’ouvrage présente trois-cent-quatre-vingt-neuf planches numérotées et autant de spécimens d’algues sous-marines, dont une nouvelle espèce que l’artiste découvrit sur les côtes britanniques.

Les compositions d’Atkins ont toujours été perçues comme poétiques et

harmonieuses11 museumcrush

museumcrush

Ces planches témoignent de la détermination de la photographie botaniste à tendre vers l’esthétisme et à rendre l’observation scientifique plus agréable et mémorisable. Le style abstrait d’Atkins continue d’inspirer de nombreux artistes aujourd’hui.

II.3. Marianne North, une vision avant-gardiste de l’illustration scientifique

Marianne North (1830—1890) était une illustratrice et une artiste anglaise qui est devenu la première femme à organiser une exploration scientifique et illustrative au XIXe siècle. Au cours de ses expéditions, elle visita seize pays sur les cinq continents et elle conçut plus de huit-cent œuvres. Elle fut une des premières personnes à reconnaître et à représenter un grand nombre d’espèces de la flore autochtone du monde, nouvelles pour la science. La collection de ses œuvres, actuellement exposée dans la Galerie Marianne North des jardins botaniques royaux de Kew à Londres, est considérée comme une contribution importante tant sur le plan scientifique qu’artistique.

Son style artistique dépasse les règles établies de l’illustration

botanique traditionnelle. Ses œuvres, tout en documentant la diversité

végétale avec la rigueur scientifique requise de l’illustration

botanique, ne se contentent pas de représenter des espèces isolées, mais

les illustrent au sein de leur écosystème complet. Ainsi, les

illustrations exposent des paysages dans leur ensemble incluant faune et

flore. Dans certaines de ses œuvres, elle a également dépeint les

cultures qu’elle a découvertes, les peuples indigènes et leurs tribus.

Sa vision écosystémique est un élément caractéristique de son style

graphique.

La technique d’illustration botanique qu’elle utilisa était également innovante puisque ses œuvres ont été peintes à l’huile et non à l’aquarelle, technique officiellement admise à l’époque pour ce type d’illustration. Elle a appris de manière autodidacte la technique de la peinture à l’huile lors d’un voyage avec son père.

Ainsi, son œuvre est devenue une référence pour les documentalistes contemporains en tant qu’exemple d’art botanique. La vision écosystémique présente dans ses illustrations s’inscrit dans les courants de pensée modernes de l’écologie, où l’on considère que l’équilibre mutuel entre la faune et la flore est indispensable pour maintenir la biodiversité. Par ailleurs, son audace artistique, ses expéditions menées en autonomie et son indépendance font d’elle une source d’inspiration du féminisme.

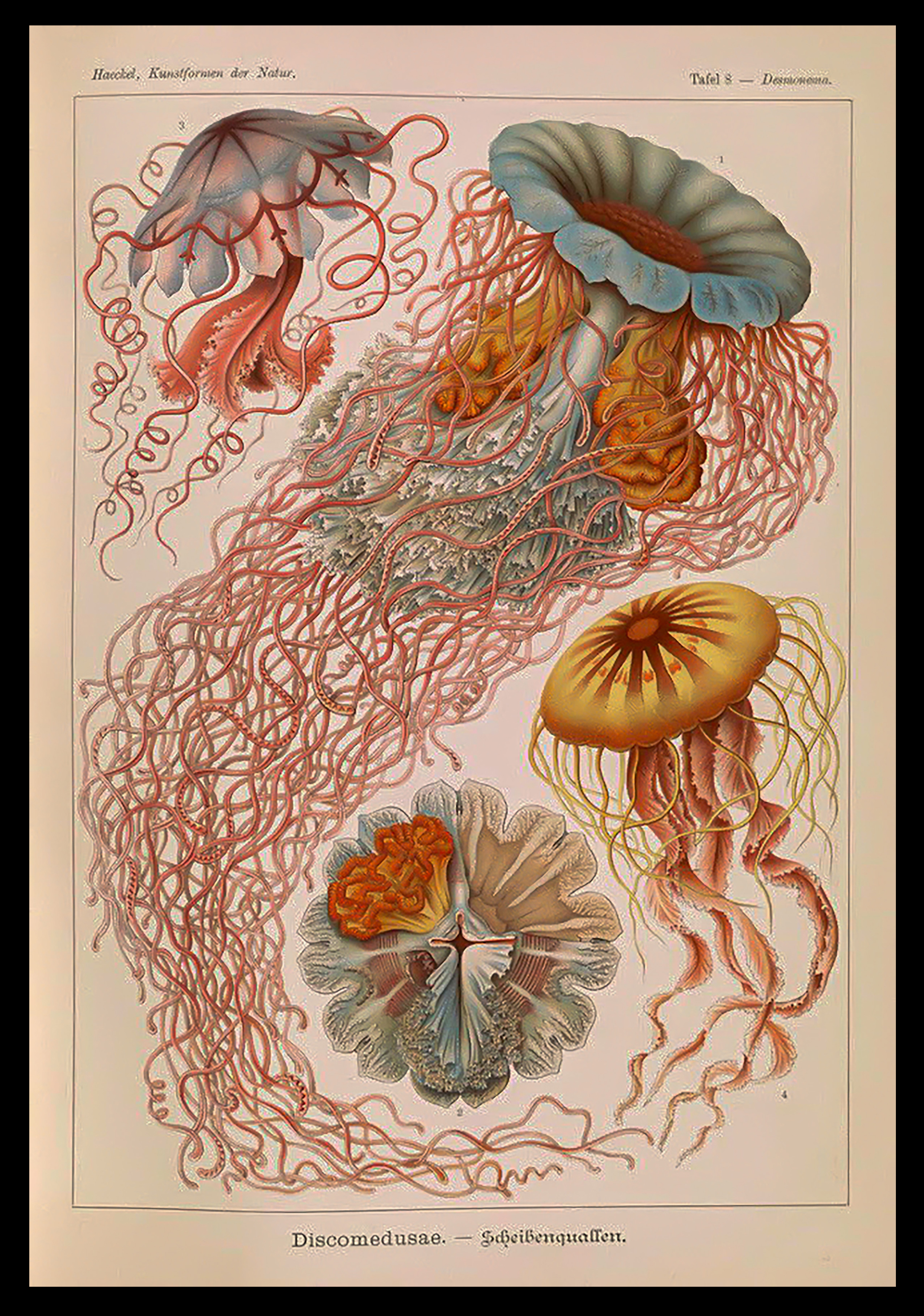

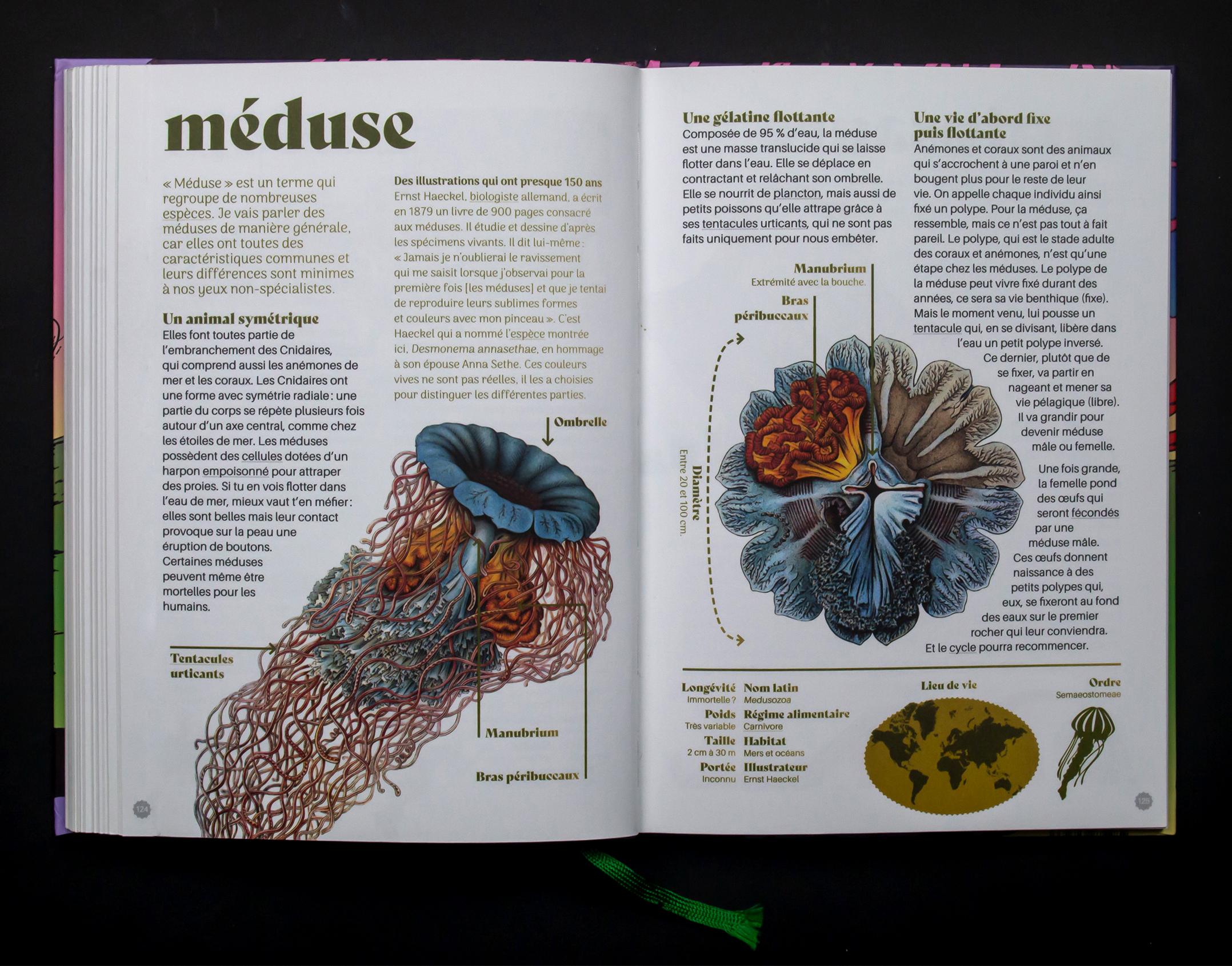

II.4. Ernst Haeckel, aux sources de l’écologie et de l’art nouveau

Ernst Haeckel (1834–1919) était un célèbre biologiste, zoologiste, philosophe, illustrateur et professeur d’anatomie allemand. Il a donné naissance au terme écologie et il a contribué par ses travaux scientifiques et artistiques à la diffusion de la théorie de l’évolution de Darwin.

Il fut le premier auteur à utiliser le terme écologie, qui vient des mots grecs oikos « maison, habitat » et lógos, « discours » et qui signifie littéralement la science de l’habitat. Il énonça que les notions « sciences » et « habitat » étaient interdépendantes, de sorte qu’il n’était plus possible de vouloir étudier un animal ou une plante sans s’intéresser à ses interactions et interdépendances avec son milieu de vie. Il est pertinent de signaler que cette idée est fondatrice de la discipline de l’écologie mais qu’elle ne correspond pas à sa définition actuelle12.

D’autre part, Ernst Haeckel a été un pionnier dans la diffusion de la théorie darwinienne de l’évolution des espèces. Il a étudié et analysé le darwinisme et l’a agrémenté de schémas visuels illustrés. Ses représentations graphiques ont franchi les frontières, rendant la théorie de Darwin appréciée dans le monde entier.

Il s’est également intéressé au monde marin lors de l’expédition Challenger de 1887 qui étudia des organismes et microorganismes du fond de l’océan allant des mers du Nord à celles des Tropiques. Ces recherches en matière de zoologie et biologie marine l’ont conduit à classer plus de quatre-mille nouvelles espèces de l’océan et à illustrer plus de six-cent espèces de méduses, ainsi que de nombreux autres organismes marins, tels que les éponges, les kératoses, les siphonophores et les radiolaires.

Haeckel a regroupé les dessins du l’expédition Challenger en

compositions illustratives sous forme de planches naturalistes, en

partie reproduites à l’aide des techniques d’impression lithographiques.

Parmi ses œuvres graphiques d’édition les plus emblématiques, nous pouvons

citer, Monographie der Medusen (1879) et Formes Artistiques de la

Nature (1899).

Les œuvres graphiques et scientifiques de Haeckel témoignent d’une

grande précision scientifique et d’un style artistique original, élégant, méticuleux et réaliste. À travers ses représentations, l’artiste mit en valeur les formes organiques et parfaitement

symétriques d’organismes marins d’une grande complexité. Selon ses

propres termes : « Jamais je n’oublierais le ravissement qui me saisit

lorsque j’observais pour la première fois [les méduses] et que je tentais

de reproduire leurs sublimes formes et couleurs avec mon pinceau13 pdimagearchive

pdimagearchive

Ses œuvres méticuleuses ont inspiré le travail des artisans et des artistes qui développèrent le mouvement de l’Art nouveau à la fin du XIXe siècle, caractérisé par des formes organiques et ornementales. Outre l’importance de son héritage artistique, il est primordial de relever son rôle dans la diffusion du concept d’écologie au cours du XXe siècle et dans la transformation de la notion du monde vivant.

III. Évolution de la vulgarisation scientifique

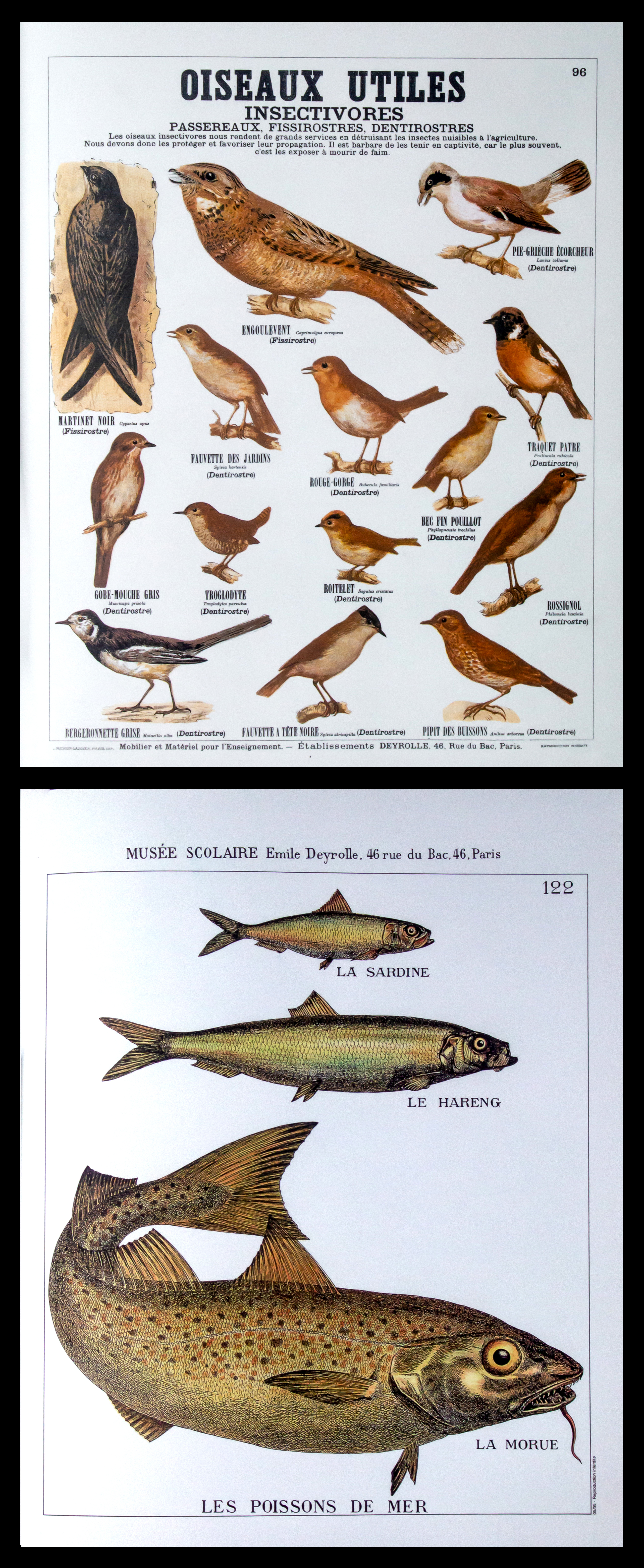

III.1. Deyrolle : planches musé scolaire

Deyrolle est une entreprise fondée en 1831 qui est reconnue comme une institution dans le domaine des sciences et de la pédagogie et qui a eu pour vocation de transmettre aux enfants tout le savoir qui a été découvert par les explorateurs de l’Histoire. A partir de 1866, sous la direction d’Émile Deyrolle, l’entreprise commence à développer des supports pédagogiques pour l’enseignement des sciences naturelles, notamment les célèbres Planches Musée Scolaire Deyrolle. Ces planches illustrent avec une grande précision scientifique la faune et la flore. Elles ont été largement utilisées dans les écoles en France et ont commencé à se diffuser à l’international à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, devenant un outil incontournable dans l’enseignement de l’histoire naturelle14.

En familiarisant les enfants avec la représentation graphique, Deyrolle joua un rôle novateur dans les défis de l’éducation environnementale contemporaine. Instruire à travers le dessin scientifique permet aux enfants d’aiguiser leur sens de l’observation mais aussi de développer la perception des émotions, de la beauté, et plus largement de le rendre sensible à l’art.

Une planche de Deyrolle datant du XIXe siècle reste pertinente dans une

salle de classe, aujourd’hui encore. En effet, l’illustration est

toujours d’actualité car elle permet de présenter des caractéristiques

et des comportements rares ou difficiles à observer dans le milieu

naturel Planches de Deyrolle. Musée scolaire.. L’exactitude du dessin garde également une place importante au

sein des livres naturalistes : les guides d’authentification de la faune

et la flore préfèrent toujours les illustrations aux photographies, car

elles reproduisent plus fidèlement certains aspects et mettent en

évidence les caractéristiques les plus importantes de l’espèce pour une

meilleure compréhension. Elles gagnent ainsi leur place dans les livres

naturalistes en tant qu’illustrations didactiques.

Planches de Deyrolle. Musée scolaire.. L’exactitude du dessin garde également une place importante au

sein des livres naturalistes : les guides d’authentification de la faune

et la flore préfèrent toujours les illustrations aux photographies, car

elles reproduisent plus fidèlement certains aspects et mettent en

évidence les caractéristiques les plus importantes de l’espèce pour une

meilleure compréhension. Elles gagnent ainsi leur place dans les livres

naturalistes en tant qu’illustrations didactiques.

Au début du XXe siècle, grâce au travail des naturalistes, des établissements d’enseignement et des institutions comme Deyrolle, les connaissances scientifiques sur le monde naturel ont commencé à être vulgarisées en Europe. Les représentations graphiques illustrées d’espèces vivantes ont été au cœur de ce mouvement de vulgarisation car les images ont l’avantage de voyager plus vite qu’un texte. Sans elles, le savoir n’aurait pas pu franchir les frontières avec le même succès et, surtout, n’aurait pas pu assumer les responsabilités pédagogiques du nouveau siècle.

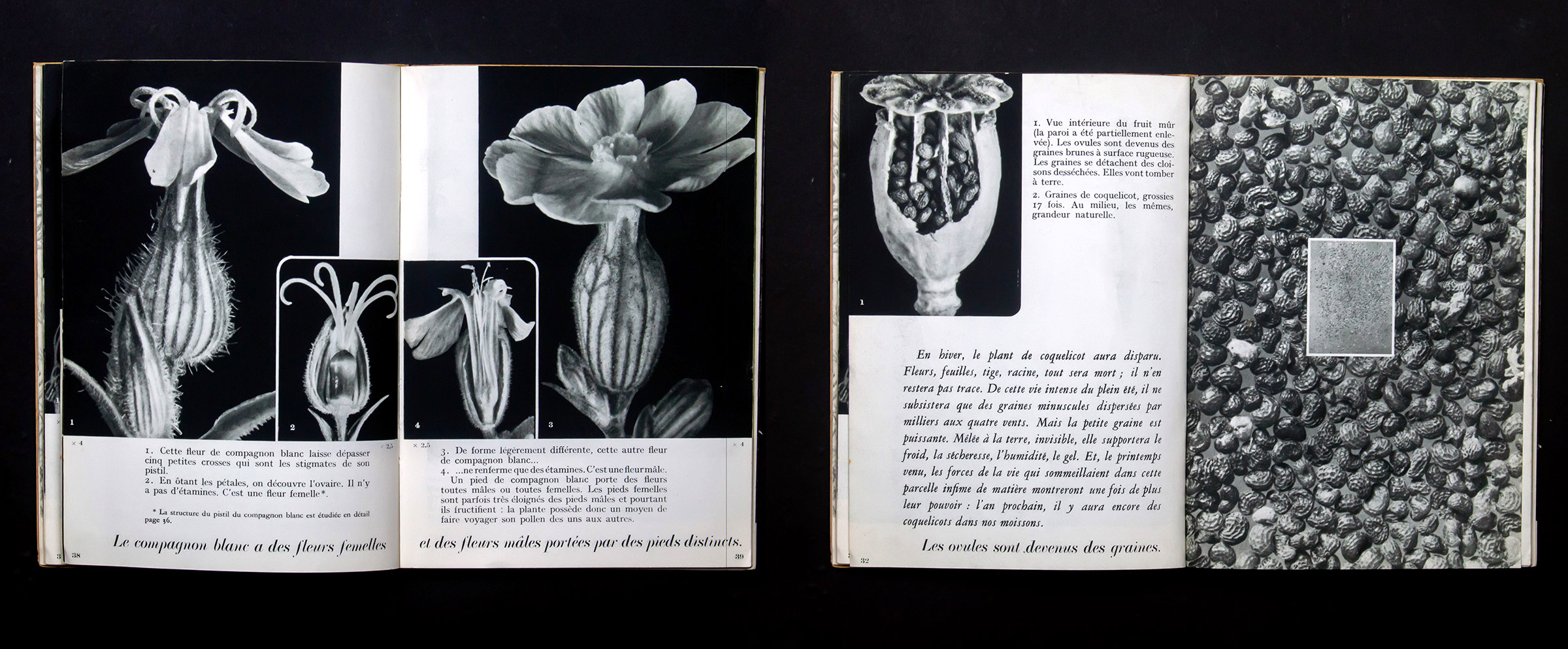

III.2. Les livres pour la jeunesse en tant que médiateurs éducatifs : les premier documentaires

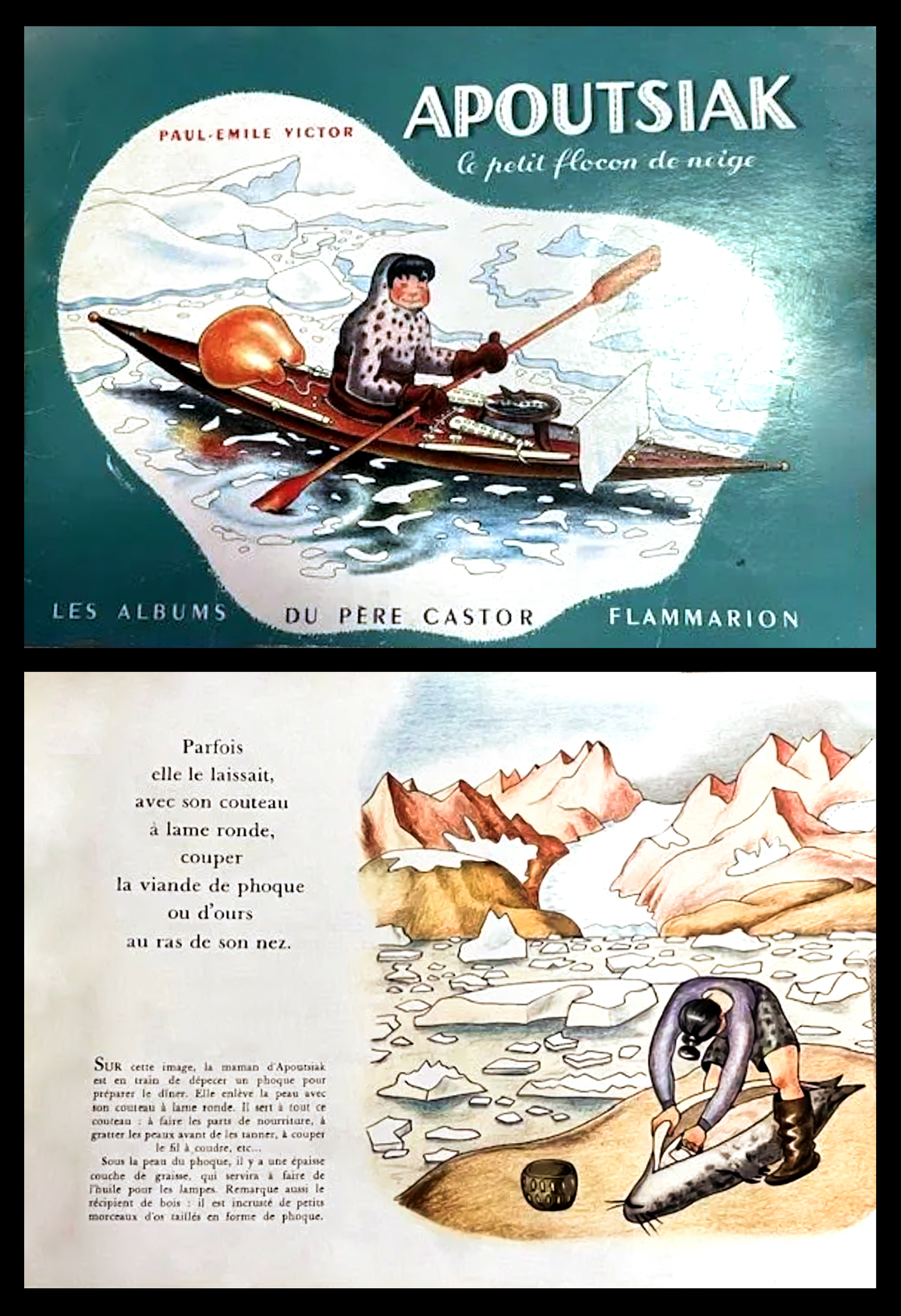

En parallèle à la diffusion des planches naturalistes et pédagogiques dans les années 1930, les albums jeunesses commencèrent également à occuper une place importante dans l’enseignement. En France, Paul Faucher est le premier à introduire ce support pédagogique dans la littérature de jeunesse avec la collection pour enfants « Le Père Castor », publiée chez Flammarion en novembre 193115.

Paul Faucher, éditeur chez Flammarion, était un défenseur passionné du mouvement de l’éducation nouvelle. En étroite synergie avec les plus grands pédagogues de l’époque, il a révolutionné la représentation de la littérature jeunesse et il fonda en 1946 l’Atelier du Père Castor, un centre de recherche biblio-pédagogique. Le développement des projets éducatifs était fondé sur la collaboration entre chercheurs, écrivains, illustrateurs et designers graphiques. Un an plus tard, il créa au même endroit une école expérimentale permettant aux graphistes de tester leurs images auprès des élèves de l’école. Paul Faucher l’appelle l’Atelier du Père Castor Présent. Le centre développa des méthodes de pédagogie sensorielles, d’expression corporelles fondées sur la psychologie des enfants.

L’atelier du Père Castor Présent créa les premiers livres documentaires-éducatifs pour enfants en France, dont certains consacrés au vivant.

L’album documentaire La vie cachée des fleurs publiée de 1947 à 1958 en dix volumes avait pour objectif de décrire la vie des plantes.

Jean-Michel Guilcher rédigea les textes de vulgarisation sur la vie des

plantes dans un style incisif, poétique et rythmé. La photographie en

noir et blanc de Robert‑Henri répond également à ces styles. Les plantes

sont montrées en gros plan et sous différentes perspectives, les

compositions de différentes séquences, les comparaisons et

superpositions des images accompagnées d’indications montrent

l’utilisation de la macrophotographie comme un ressource graphique

didactique, somptueuse et étonnante qui a été soigneusement conçue pour

susciter l’admiration du lecteur pour les espèces.

La collection d’albums documentaires ethnologiques Enfants de la Terre

(sept ouvrages publiés entre 1948–1955) a eu pour but de montrer les

modes de vie dans les différents pays du monde aux enfants. L’ouvrage

Apoutsiak le petit flocon de neige (1948), illustré et écrit par

l’ethnologue Paul-Émile Victor est considéré comme un chef-d’œuvre de

vulgarisation scientifique et de poésie16 Apoutsiak le petit flocon de neige.. Cette

œuvre marque le début d’une collaboration littéraire entre l’Atelier du

Père Castor et des scientifiques de grande renommée. La collection a été

récompensée en 1962 par le prix européen du livre pour enfants, décerné

par la ville de Caorle, en Italie et par l’université de Padoue17.

Apoutsiak le petit flocon de neige.. Cette

œuvre marque le début d’une collaboration littéraire entre l’Atelier du

Père Castor et des scientifiques de grande renommée. La collection a été

récompensée en 1962 par le prix européen du livre pour enfants, décerné

par la ville de Caorle, en Italie et par l’université de Padoue17.

Dans ces deux collections de livres documentaires, les enfants sont invités à découvrir la réalité scientifique du monde à travers des éléments narratifs et graphiques propice à l’imagination et l’émerveillement. C’était à travers la sensibilité, la connivence et l’identification des personnages, sans recourir à un didactisme moralisateur, que Paul Faucher souhaite éduquer les enfants18. Donc, bien qu’elles ne visent pas explicitement à sensibiliser à l’écologie, elles ont tout de même pour objectif de susciter un sentiment d’altérité chez les lecteurs. En effet, prendre connaissance de l’existence des différents êtres, c’est la base pour les accepter et ultérieurement reconnaître leurs droits.

III.3. Evolution de la représentation graphique du vivant

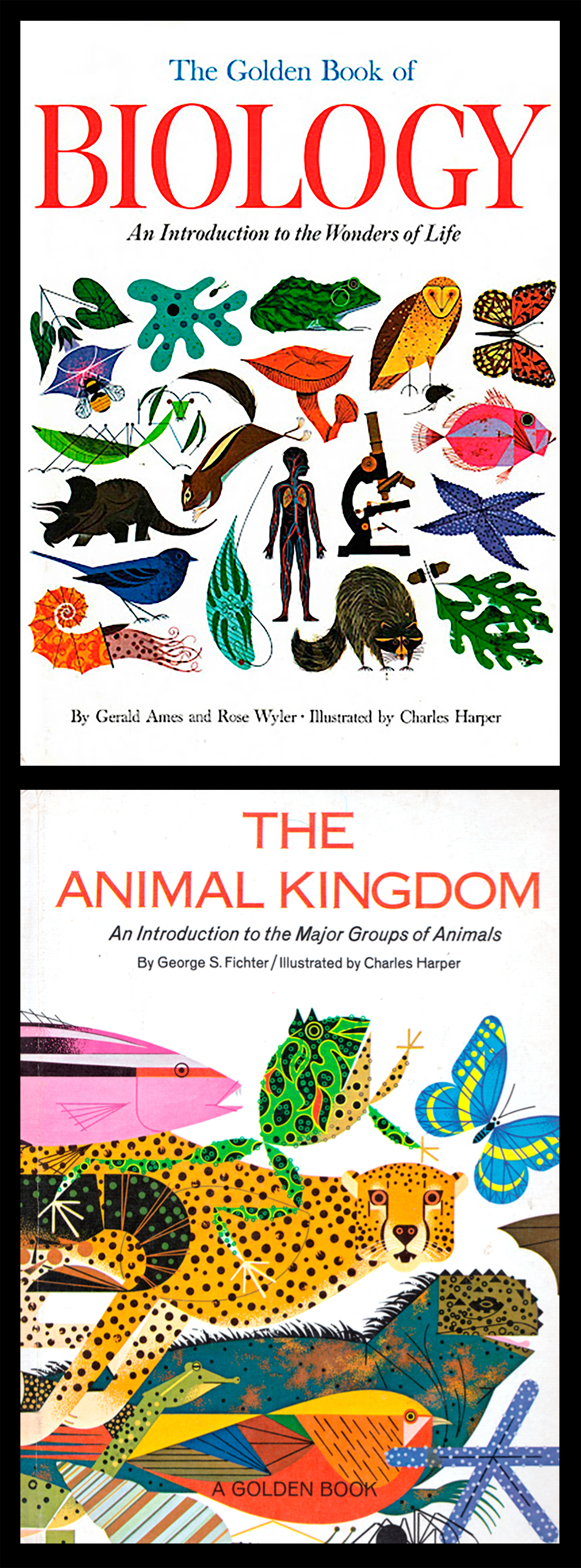

À partir des années 1950, la représentation graphique du monde vivant a évolué et les livres pour enfants sont devenus un élément moteur de l’éducation. L’illustration américaine du mouvement Mid-Century Modern a exploré de nouvelles techniques graphiques et styles visuels pour représenter le vivant, introduisant des formes organiques épurées et rationalisées, dépouillées de tout ornement inutile.

Charley Harper est un artiste états-unien, connu pour ses illustrations

sur la faune et la flore. Son œuvre graphique figure parmi les premiers

livres sur le vivant pour la jeunesse, à mi-chemin entre les

encyclopédies19 et les documentaires avec une intention

didactique. Parmi elles, les illustrations dans The Giant Golden Book

of Biology, de Gerald & Rose Wyler, Golden Press (1961), The

Animal Kingdom, Golden Press de George S. Fisher (1968), Birds and

Words (également auteur), the Frame House Gallery (1974) Les premières de couverture The Giant Golden Book of Biology, deuxième édition, 1968 et The Animal Kingdom, 1968..

Les premières de couverture The Giant Golden Book of Biology, deuxième édition, 1968 et The Animal Kingdom, 1968..

Son style est qualifié de « réalisme minimaliste » car il essayait de saisir l’essence de son sujet avec le moins d’éléments possibles tout en restant fidèle à la réalité des espèces ; il omettait des détails pour aller à l’essentiel. L’artiste cherchait à représenter graphiquement la nature dans le respect de la rigueur scientifique, d’une manière à la fois didactique, distinctive et instructive.

Harper est célèbre pour son originalité artistique et sa créativité. Sa

représentation graphique, minimaliste, stylisée, épurée et vibrante de

couleurs cherche aussi à donner aux illustrations une touche d’humour et

de fantaisie, qui incite le lecteur à imaginer. Lorsqu’il peignait des

oiseaux, « il disait qu’il ne comptait pas le nombre de plumes mais

seulement le nombre d’ailes20 ».

Charley Harper, parallèlement à son travail éditorial a également réalisé d’autres œuvres graphiques, telles que des affiches environnementales pour des organisations telles que l’Audobon Society, le Cape May Bird Observatory, le Cincinnati Nature Center, le Hamilton County Park District, le US National Park Service et les zoos de Cincinnati, Louisville et San Diego. Dans ce contexte, l’artiste s’est fait connaître pour son activisme écologique. Sa façon de simplifier les concepts complexes du monde naturel, en ajoutant une touche d’humour à ses illustrations visait à encourager une sensibilisation à l’environnement.

« Plus je m’implique dans ce domaine, plus je suis troublé par des questions sans réponse concernant notre exploitation des plantes et des animaux et notre supposition désinvolte que le monde naturel n’est là que pour servir l’homme. Je me demande comment l’homme, le prédateur doté d’une conscience, peut vivre sans porter le fardeau de la culpabilité de son existence aux dépens d’autres créatures21 ».

En 1970, le thème de l’écologie devient davantage à la mode et il s’intègre dans les livres documentaires pour la jeunesse. Nous voyons apparaître des contenus qui mettent en évidence les problèmes environnementaux, qualifiés par la littérature d’éco‑thèmes. Dans ce contexte d’évolution, la notion de lecteur engagé voit le jour, rendant le thème de l’écologie plus militant jusqu’à devenir parfois le sujet principal d’un ouvrage.

IV. Eco-graphies dans le documentaire jeunesse

IV.1. Les différents registres de sensibilisation à l’environment

Dans les livres documentaires jeunesse consacrés au vivant, la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans différents types de registres contenant une narration textuelle et graphique. Cette association texte‑image est connue en littérature sous le nom d’éco‑graphies.

Afin de mieux comprendre comment la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans des différents registre tant au Chili qu’en France, cette analyse se concentrera sur trois formes éco‑graphiques : la forme didactique, la forme poétique et la forme mixte.

Dans la forme didactique, la sensibilisation fait appel principalement à la rationalité, liée à la connaissance. Le lecteur est informé de manière factuelle et méthodologique et il peut même être invité directement à prendre des actions concrètes d’écologie pour préserver le vivant. Dans la narration, le texte et l’image se correspondent. Le représentation graphique privilégie la clarté et la compréhension.

Dans sa forme poétique, la sensibilisation fait appel principalement aux sentiments, souvent liées à l’histoire culturelle qui entourent les espèces du monde vivant22. Le lecteur peut être aussi invité à prendre des actions concrètes d’écologie pour préserver le vivant, mais d’une manière indirecte. L’auteur informe le lecteur en donnant en même temps un espace important à la poésie. Dans la narration, le texte et l’image se correspondent. La représentation graphique est souvent épurée et parfois moins réaliste, afin de laisser une plus grande place aux émotions.

Dans sa forme mixte, la sensibilisation fait appel à la rationalité et aux sentiments de manière équitable et s’inscrit à la fois dans les registres éco‑graphiques didactique et poétique. Ce métissage de registre peut se faire à différents niveaux au sein d’un livre : sur une même page ou dans des parties séparées du livre. Par exemple, le registre didactique pourrait utiliser parfois du texte, parfois des images, ou quelquefois les deux jusqu’à mi-parcours du livre, et vice-versa pour le registre poétique.

Les différents registres de sensibilisation à l’environnement abordent à leur tour différents thèmes écologiques, liés principalement aux problèmes environnementaux, les éco‑thèmes. Les différents livres documentaires analysés dans ce mémoire peuvent aborder un ou plusieurs de ces éco‑thèmes en même temps.

Conjointement aux évolutions de la représentation graphique dans le domaine de l’album documentaire jeunesse, la notion d’éco‑conception d’un livre est devenue un élément important à prendre en compte. Les éditeurs s’engagent à minimiser l’impact environnemental des phases liées à la création d’un livre tels que : la pollution engendrée par la fabrication, la durée de vie du livre, le type de papier utilisé, la relocalisation du lieu de production, l’extension numérique d’une œuvre, le nombre d’exemplaires imprimés par année. Ces préoccupations permettent à un ouvrage de faire sens non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme. Cependant, ces démarches environnementales sont souvent difficiles à mettre en œuvre car elles ne doivent pas compromettre la rentabilité du livre alors que cette industrie connaît actuellement une situation économique incertaine (Cf. entretiens VII.2. Question 6).

V. Corpus de livres : la sensibilisation à l’environnement auteur du vivant

V.1. Registre didactique

V1.1. La co-création : diviser pour mieux regarder

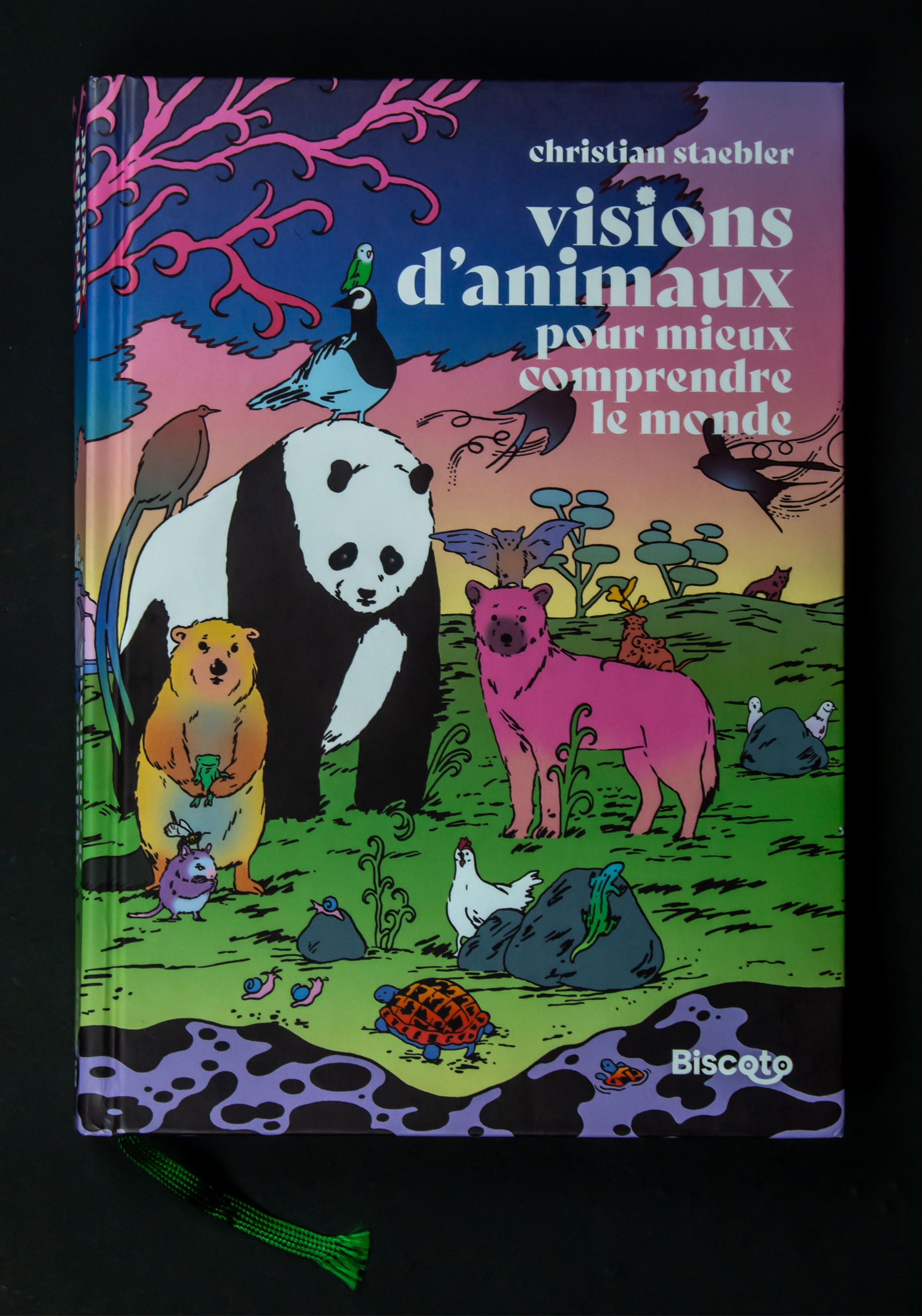

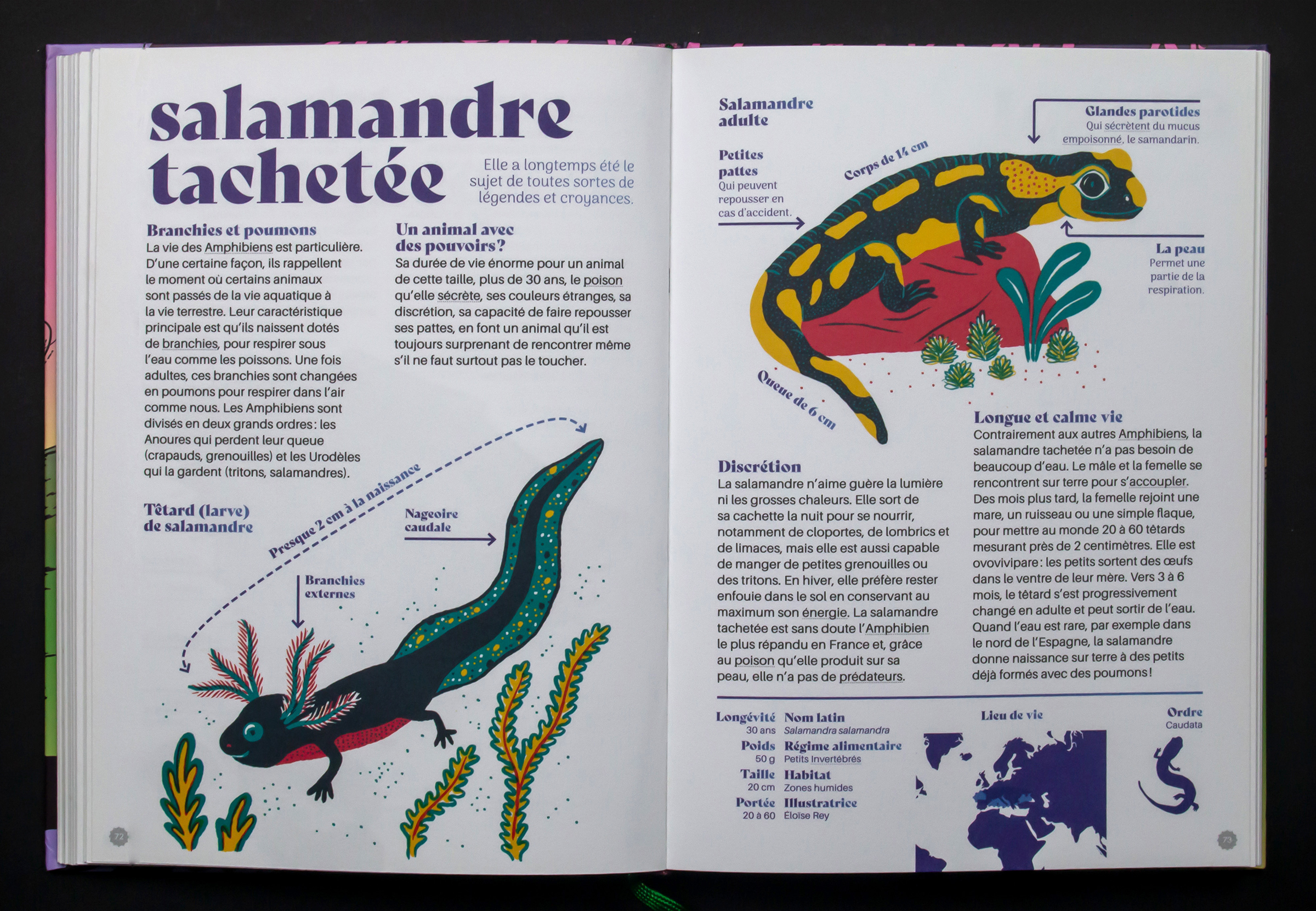

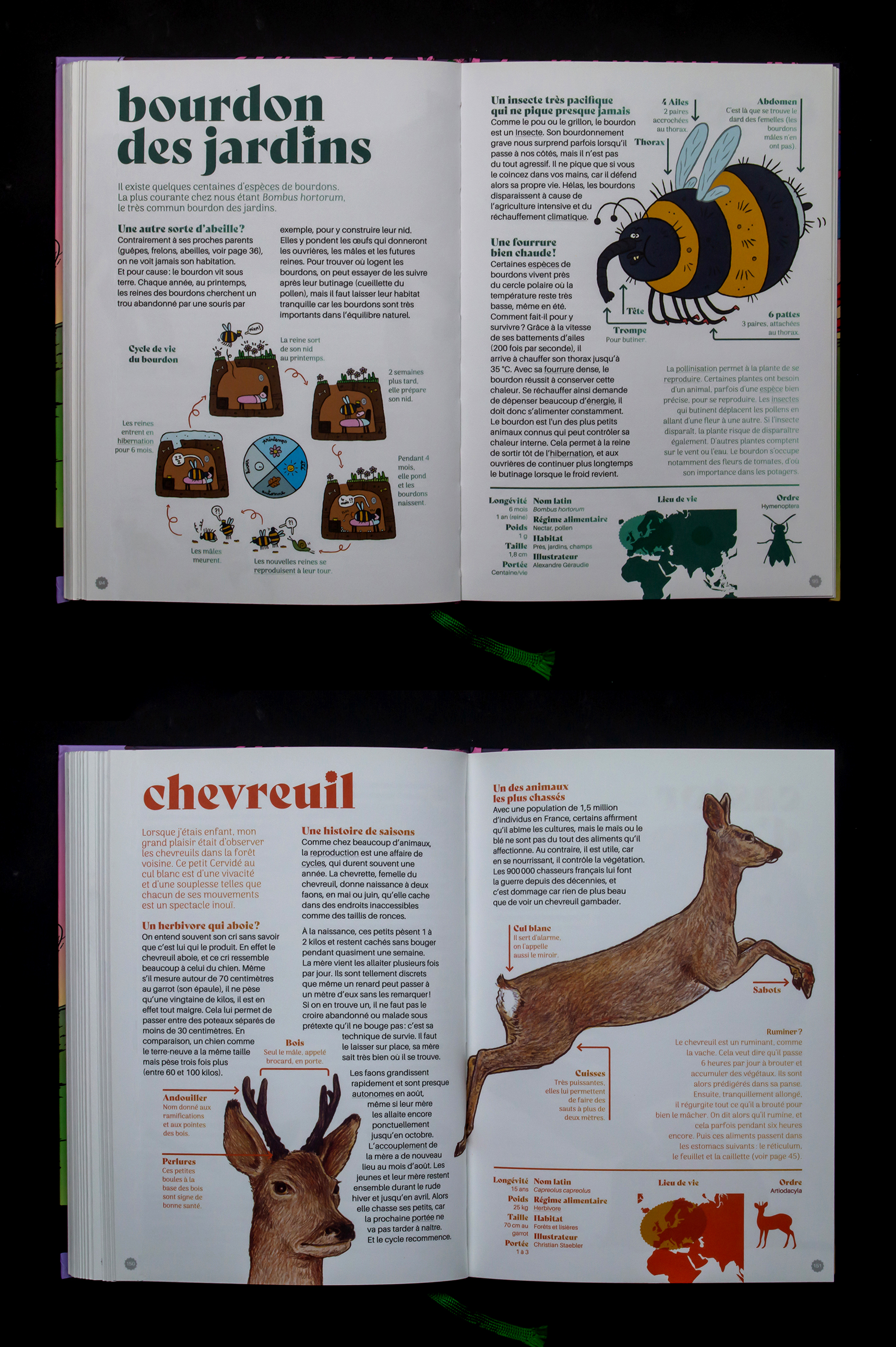

Le livre documentaire de Christian Staebler, Vision d’animaux pour mieux comprendre le monde a été publié par les éditions Biscoto en 2024. L’auteur est graphiste, illustrateur, critique de bande dessinée, scénariste et a écrit et illustré plusieurs livres éducatifs pendant sa carrière.

Le livre a été créé à partir des rubriques sur les animaux que l’auteur a publié mensuellement dans le journal Biscoto, par les Editions Biscotto (Cf. entretiens VII.1. Question 1). Ce livre documentaire explique d’une manière didactique et attractive, les bases essentielles pour mieux comprendre la vie sur Terre, à travers l’étude des animaux. Les jeunes lecteurs sont invités à éveiller leur curiosité et à agir pour la planète à travers une quinzaine de thèmes liés à la protection de l’environnement.

Le design graphique et la mise en page sont le travail de Catherine

Staebler. Pour les illustrations des animaux, il s’agit de la

collaboration d’une vingtaine d’illustrateurs contemporains différents

23 et une illustration du naturaliste Ernst Haeckel Illustration Ernst Haeckel. Vision d’animaux.. A chaque début de chapitre l’auteur réalise lui-même les illustrations.

Toutes les données scientifiques contenues dans l’ouvrage ont été

contrôlées par Anne-Cécile Dagaeff, docteur en écologie comportementale.

Illustration Ernst Haeckel. Vision d’animaux.. A chaque début de chapitre l’auteur réalise lui-même les illustrations.

Toutes les données scientifiques contenues dans l’ouvrage ont été

contrôlées par Anne-Cécile Dagaeff, docteur en écologie comportementale.

À propos de la forme du livre, celui-ci compte cent-soixante-et-onze

pages, reliées dos cousu collé (otabind). Le format est rectangulaire, de petite taille, la couverture cartonnée est recouverte d’un papier

laminé mat, sur laquelle est imprimée une illustration représentant des

animaux. La première de couverture est une illustration de Corentin

Garrido, montrant un écosystème rempli d’animaux dans un style

caricatural et surréel. Le trait de contour épais des sujets accentue la

vivacité des couleurs pastels en dégradé Première de couverture. Vision d’animaux..

Première de couverture. Vision d’animaux..

Dans la mise en page du corpus, nous pouvons identifier principalement deux types de doubles pages, la première concernant l’annonce des chapitres et la seconde dédiée à la description des animaux.

La première catégorie de double page expose les thèmes des chapitres. La

mise en page est composée de deux colonnes centrales de texte en fer à

gauche. Chaque chapitre s’ouvre sur une palette chromatique différente, choisie en fonction du thème abordé. Les couleurs dégradées et nuancées

des titres, des colonnes de texte et des illustrations, unifient la

composition visuelle de ces pages Mise en page. Vision d’animaux..

Mise en page. Vision d’animaux..

Le titre de chapitre utilise la police de caractère Bely display dans un corps typographique qui s’étend sur la largeur des deux colonnes, dans la même couleur que celle attribuée au chapitre. Pour l’accroche, la police Arima Madurai est utilisée dans la même couleur que le titre du chapitre, mais en dégradé. Les sous-titres utilisent la même police de caractères du titre, également en dégradé, mais dans un corps typographique plus petit. Le texte principal utilise une typographie linéale, sans empattement, en couleur noire.

Ces pages thématiques sont illustrées par l’auteur, la technique utilisée est le dessin à main levée et l’aquarelle. La palette de couleurs joue sur les mêmes nuances que le dégradé des textes. Les illustrations s’inscrivent dans un registre didactique, avec de petits textes explicatifs écrits à la main, faisant écho au style graphique propre de la bande dessinée.

Le deuxième type de double page consacré à la description des animaux

est composé de la même manière que les pages thématiques, tant pour les

titres, colonnes de texte et palette de couleur. Dans cette partie, une

petite carte infographique est incorporée avec des informations

scientifiques et géographiques sur les espèces, en bas de la page de

droite, qui synthétise et unifie visuellement la double page.

Chaque double page est illustrée par des artistes différents. Les styles

visuels, les techniques d’illustration et les palettes de couleurs

diffèrent, certains sont plus réalistes et d’autres plus caricaturaux

mais ils tous sont didactiques24. La volonté de l’auteur est de

montrer la force expressive du dessin pour représenter le réel à travers

un regard sensible et unique de chaque illustrateur (Cf. entretiens VII.1.

Question 7). Dans ce livre, l’illustration didactique prend une place aussi importante que celle des textes Mise en page. Vision d’animaux..

Mise en page. Vision d’animaux..

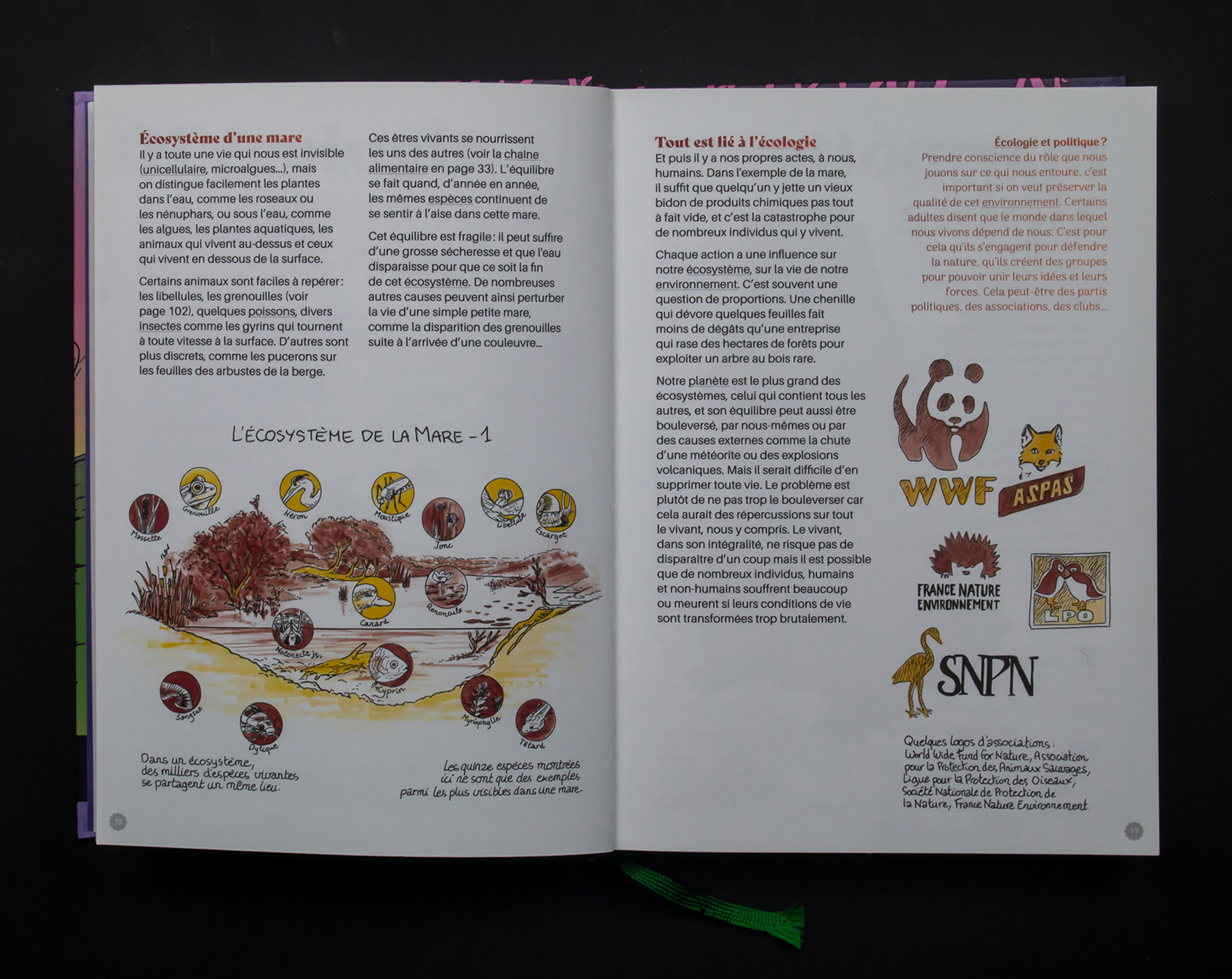

Un regard original du vivant est donné à travers une quinzaine

d’éco‑thèmes présentés dans le livre dont : les liens du monde vivant, l’intelligence chez les animaux, la domestication des animaux, la

pression humaine sur le monde animal et la diversité des écosystèmes.

Dans cette partie au ton engagé, les lecteurs sont invités à prendre

conscience de la nécessité de protéger l’environnement et in fine éviter

de se nuire. Il explique également le lien entre la politique et

l’écologie en illustrant certains logos d’associations environnementales Mise en page. Vision d’animaux..

Mise en page. Vision d’animaux..

En somme, le registre éco‑graphique utilisé dans ce livre est majoritairement didactique. La représentation graphique vise à instruire et à expliquer les faits de manière claire, amusante, agréable et sensible. Les textes cherchent à éduquer les jeunes lecteurs en faisant appel à la raison.

V.1.2 Révéler l’essentiel par les détails

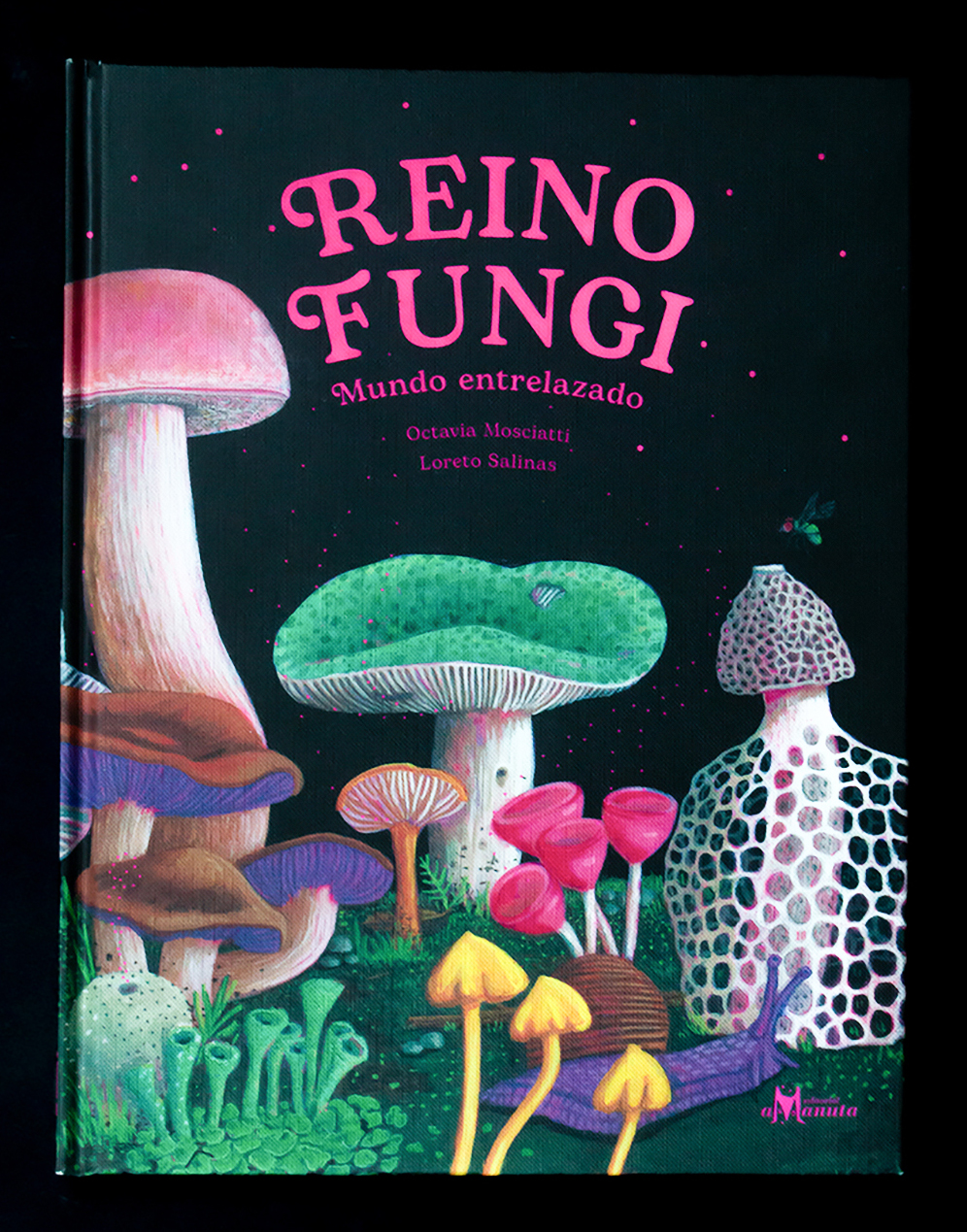

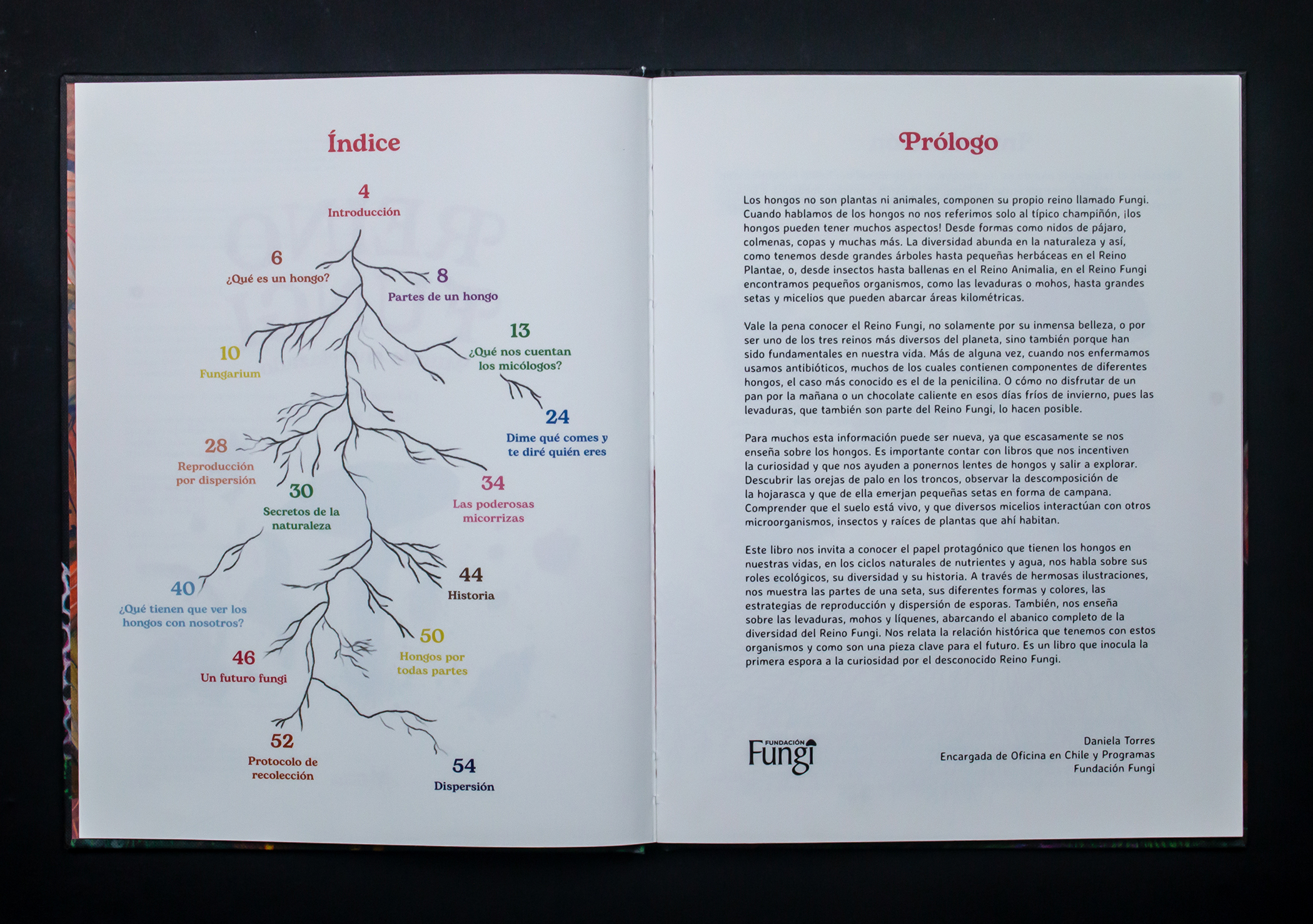

Le livre, Reino Fungi25, publié en 2024, par la maison

d’édition chilienne Amanuta, est un ouvrage d’Octavia Mosciatti, journaliste et de Loreto Salinas, illustratrice et autrice de plusieurs

livres documentaires jeunesse concernant le vivant chiliens et

latino-américains.26 Première de couverture. Reino Fungi.

Première de couverture. Reino Fungi.

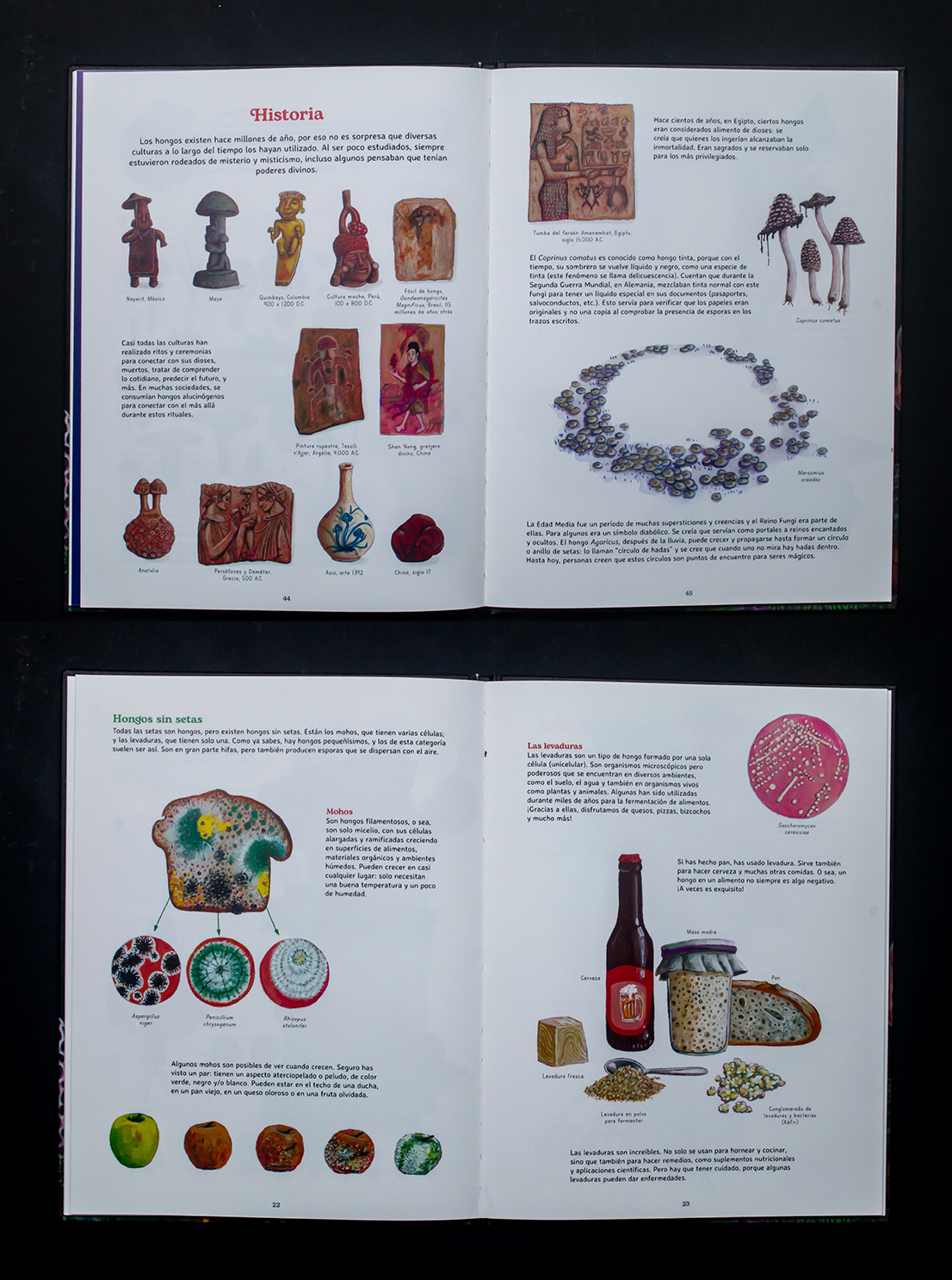

Ce livre explore le règne des champignons, expliquant ce qu’ils sont, comment ils sont classés, leurs fonctions écologiques fondamentales au

sein de l’écosystème et leur impact sur la vie humaine, depuis leurs

utilisations ancestrales jusqu’au rôle qu’ils jouent dans notre vie

actuelle (alimentation, médecine, agriculture).  Mise en page. Reino Fungi. Le livre se termine en donnant quelques pistes sur la manière dont nous pourrions les utiliser pour améliorer le monde.

Mise en page. Reino Fungi. Le livre se termine en donnant quelques pistes sur la manière dont nous pourrions les utiliser pour améliorer le monde.

La conception graphique et la mise en page du livre ont été réalisées par Philippe Petitpas. En termes de mise en forme, l’ouvrage se compose de cinquante-cinq pages avec une reliure dos carré cousu. Le format est rectangulaire d’une largeur considérable (presque carré), de taille moyenne-grande, la couverture est cartonnée, enduite de toile (texturée), sur une impression d’une illustration de champignons.

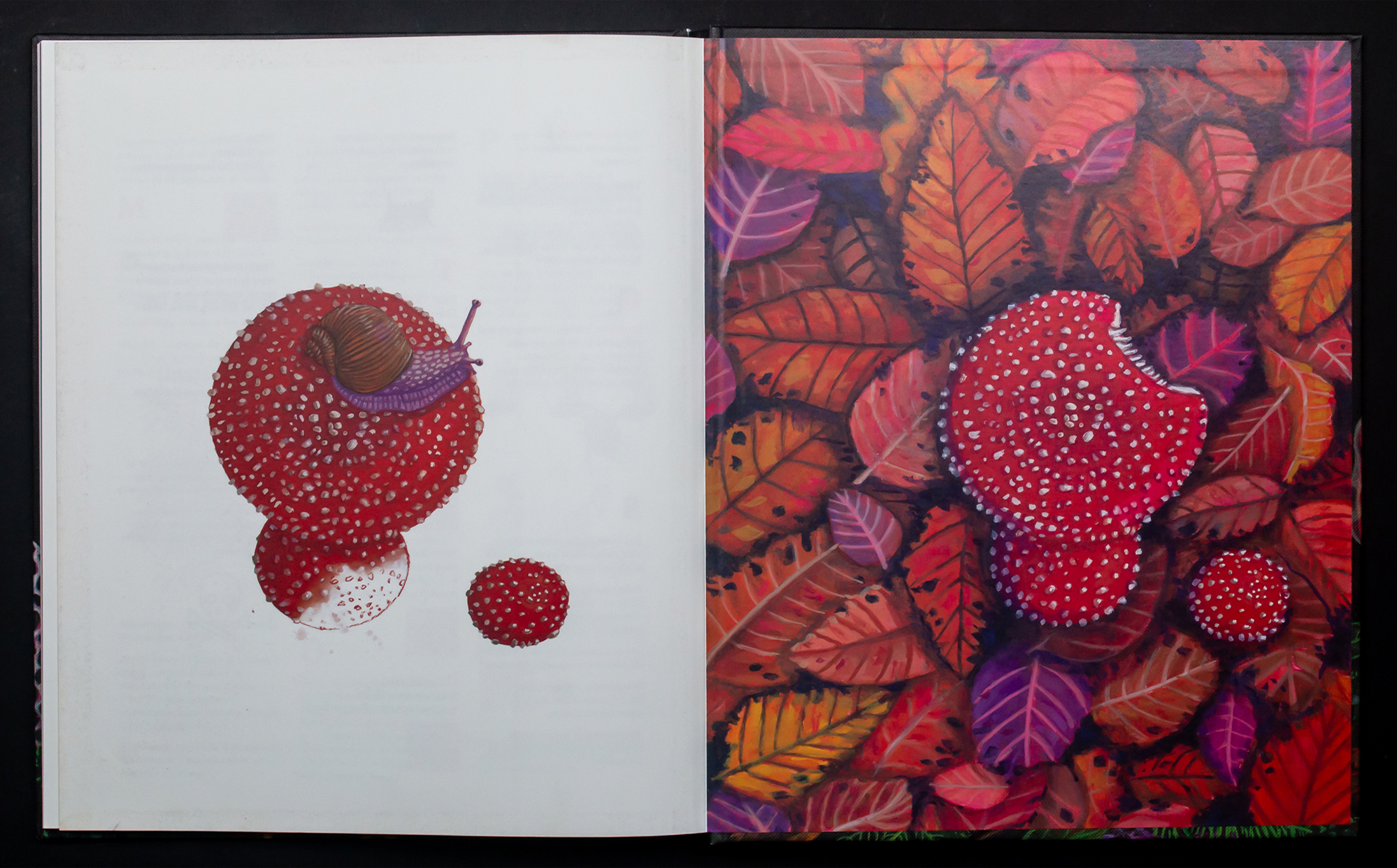

La représentation graphique de l’artiste se caractérise par l’utilisation de la technique de la gouache et dans style précis et détaillé et aux couleurs vibrantes, d’une grande expressivité. Les dessins cherchent à transmettre l’essence des espèces vivantes.

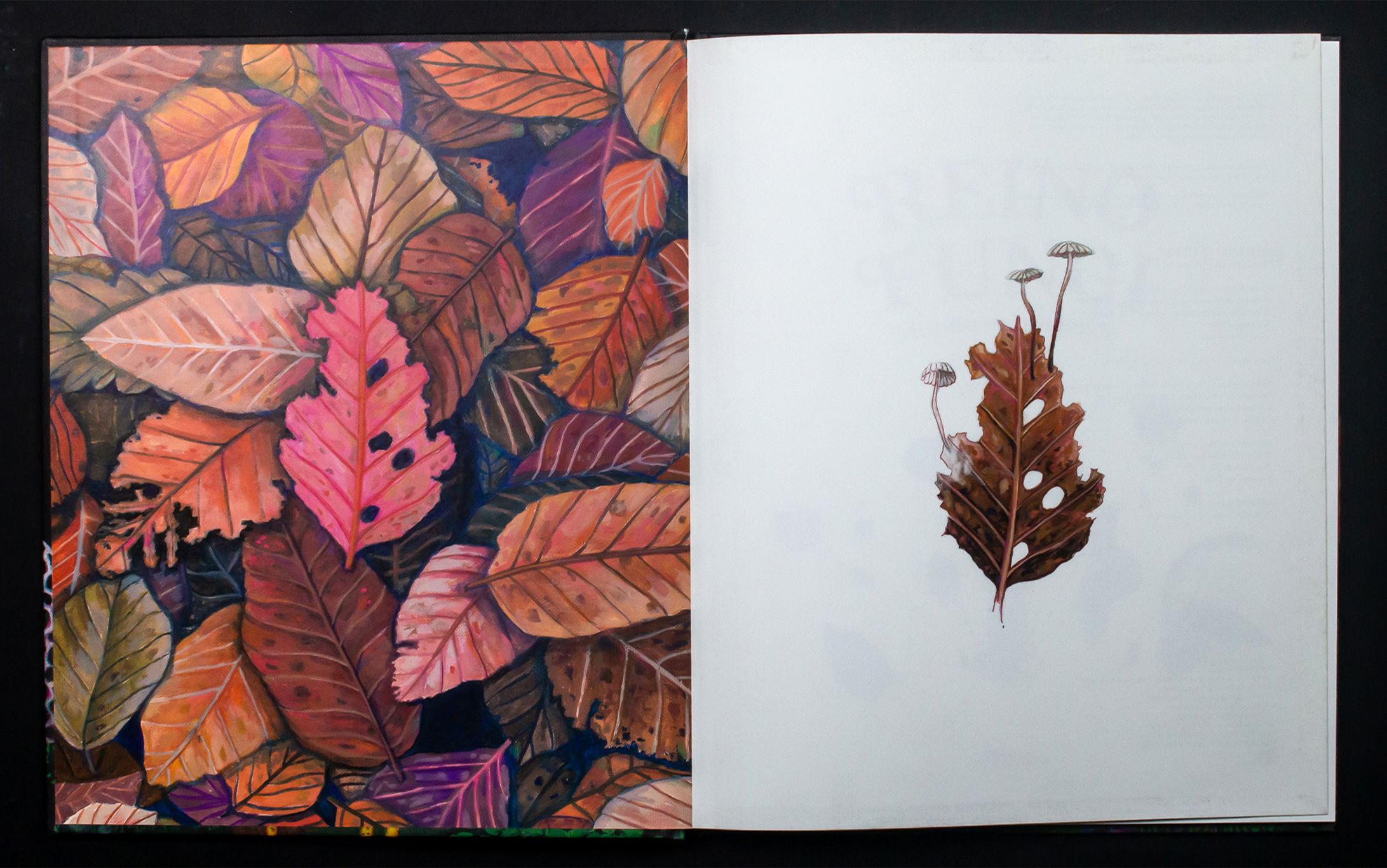

Sur les pages de garde, nous pouvons voir à gauche une illustration de

feuilles d’arbres mortes, recouvrant le sol des nuances automnales et à

droite, une illustration (sur fond de papier) d’une feuille en cours de

décomposition sur laquelle poussent des champignons.

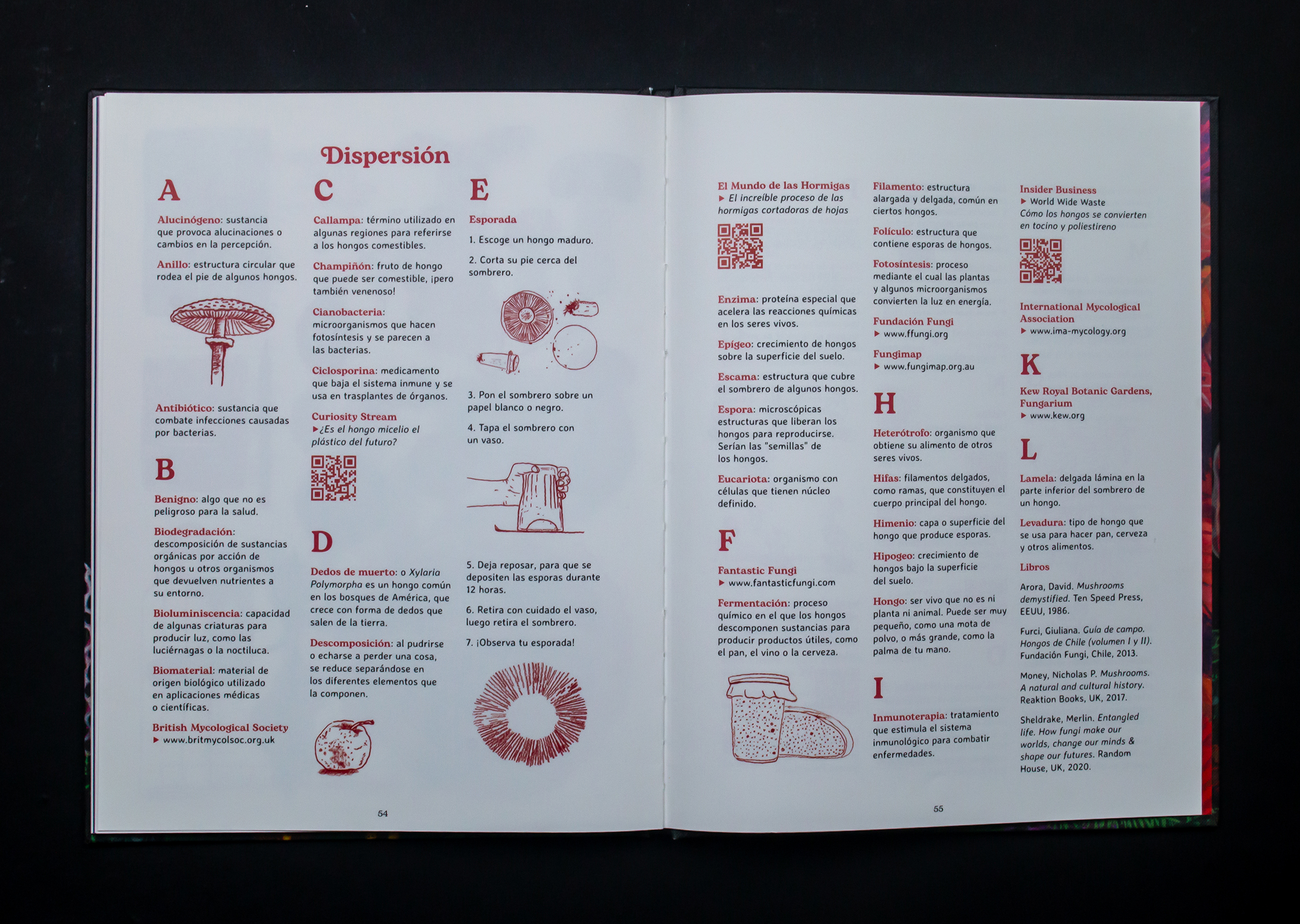

Ce livre est divisé en quinze parties, à chaque fois présentée par un titre, la police de caractères utilisée est Bogart de zetafonts oldstyle fat faces (2020)27.

Le titre utilise un corps de taille moyenne de couleur rouge puis est suivi d’un accroche centrée dans une colonne qui utilise toute la largeur de la page, la police de caractères utilisée est sans empattement, de caractère informel, dans cette partie elle utilise un corps de grande taille.

La logique de la composition visuelle des doubles pages suit une certaine flexibilité. Les titres des parties donnent lieu à d’autres sous-titres, de même typographie (Bogart), dans un corps vert plus petit et ceux-ci donnent lieu à leur tour à d’autres sous-niveau de sous-titre (Bogart) mais du même couleur rouge que le titre principal et dans un corps encore plus petit. La largeur des colonnes varie, la typographie des textes explicatifs est toujours la même que celle de l’accroche et le texte explicatif est généralement présenté en fer à gauche, parfois centré.

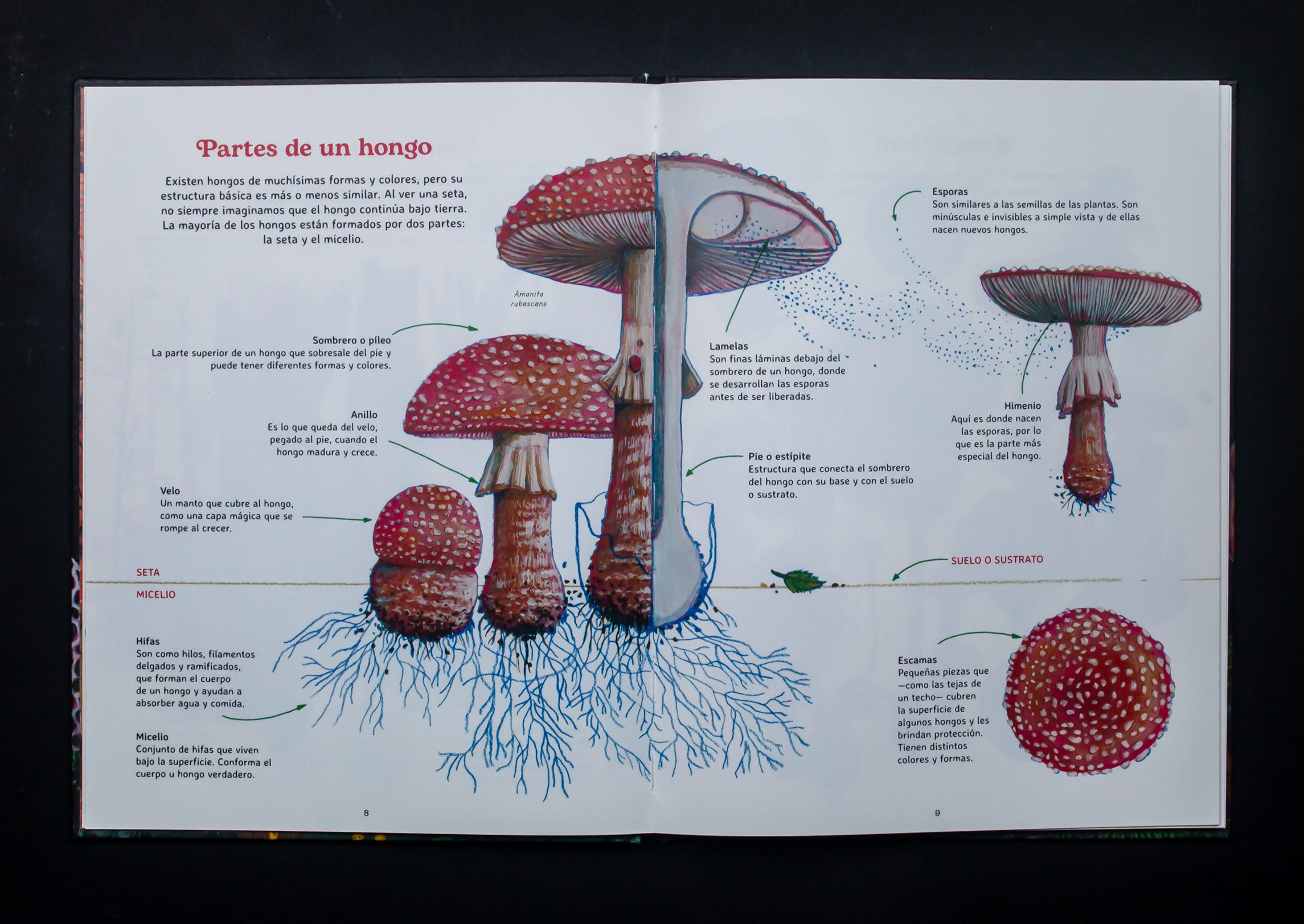

Les illustrations relèvent du registre didactique et visent à décrire

fidèlement les informations descriptives du texte, avec l’aide de

flèches pour indiquer certaines sections des dessins.  Mise en page. Reino Fungi.

L’illustration attire visuellement l’attention dans la page, les détails

sont exhaustifs, les couleurs vibrantes et les perspectives sont bien

marquées et nettes. Des petits schémas abstraits en forme de mycélium28 organisent visuellement l’information (les sous-niveaux et les explications). Dans la mise en page du livre, l’auteur semble

vouloir reprendre de manière imagée la structure organique du mycélium

des champignons.

Mise en page. Reino Fungi.

L’illustration attire visuellement l’attention dans la page, les détails

sont exhaustifs, les couleurs vibrantes et les perspectives sont bien

marquées et nettes. Des petits schémas abstraits en forme de mycélium28 organisent visuellement l’information (les sous-niveaux et les explications). Dans la mise en page du livre, l’auteur semble

vouloir reprendre de manière imagée la structure organique du mycélium

des champignons. Mise en page. Reino Fungi.

Mise en page. Reino Fungi.

Dans les pages de garde finales, la page de gauche contient une

illustration de trois champignons amanites29 (sur fond de

papier) et un escargot sur le chapeau de la plus grande. Sur la page de

droite, nous trouvons une illustration du même terrain recouvert de feuilles

d’automne, avec les trois amanites de la page de gauche, mais il manque

un morceau au chapeau du plus grand champignon. Dans cette séquence

d’illustrations, l’auteur met en lumière le cycle de la vie et montre

que la mort dans la nature n’est pas une fin30.

En examinant les éco‑thèmes, nous pouvons identifier, les compétences

non humaines des champignons, la biodiversité, l’importance de

l’écosystème, le biomimétisme et la bioinspiration. Il est important de

souligner que les certitudes et les connaissances que nous avons du

règne des champignons sont relativement nouvelles et font l’objet de

débats scientifiques. Dans les dernières pages du livre, nous trouvons un

glossaire, dans lequel les auteurs précisent une série de termes

utilisés dans le livre et permettent aux jeunes lecteurs de comprendre

les informations et les encourager à étudier le règne des champignons. Glossaire. Reino Fungi.

Glossaire. Reino Fungi.

En définitive, nous pouvons dire que le livre adopte un registre majoritairement didactique pour sensibiliser les lecteurs à l’environnement. Les illustrations de Loreto Salinas cherchent à décrire et à mettre en valeur les informations essentiellement scientifiques présentées dans les textes, faisant ainsi appel à la raison et aux connaissances empiriques sur les champignons.

V.2. Registre poétique

V.2.1. Emerveiller pour convaincre

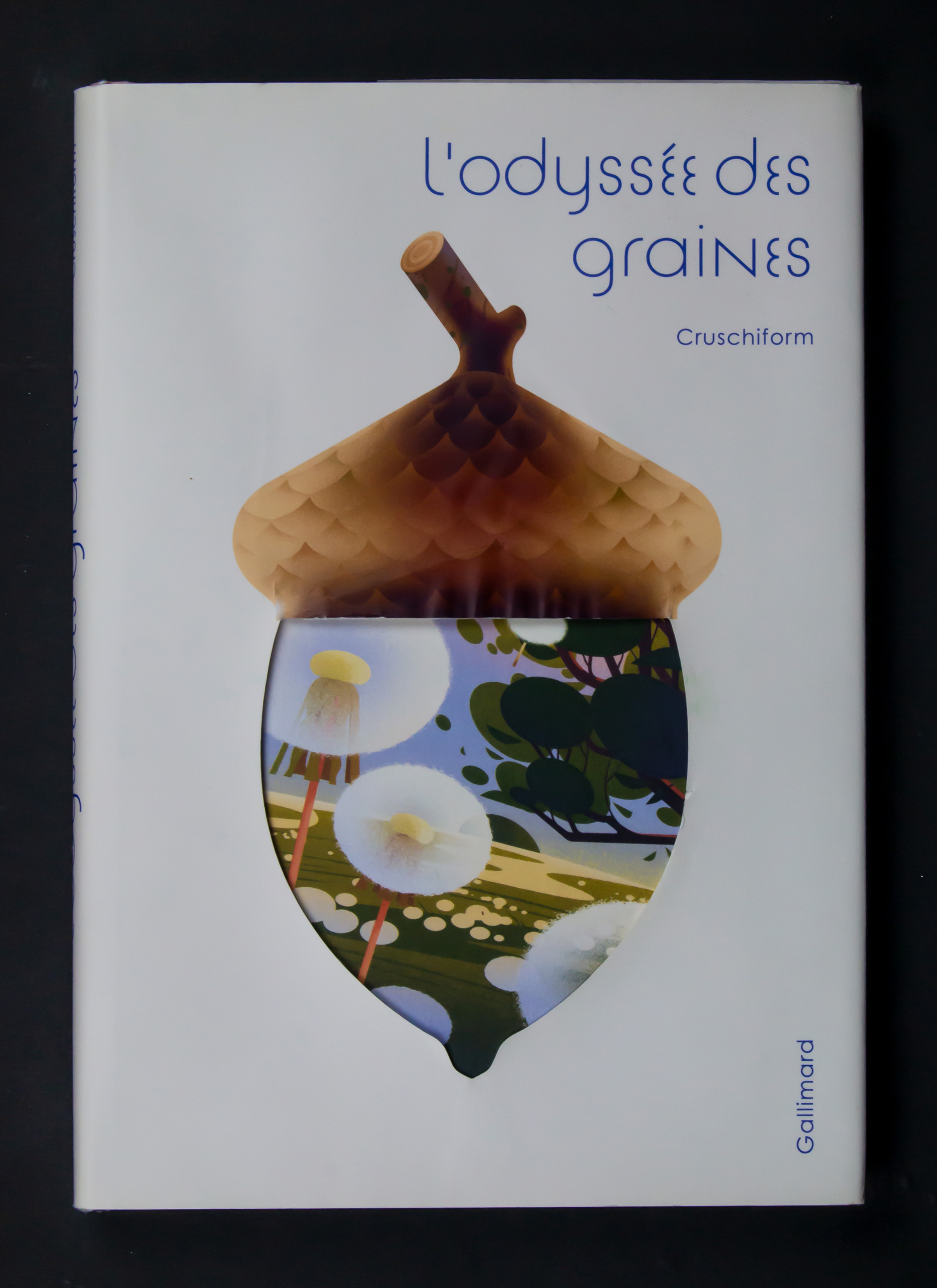

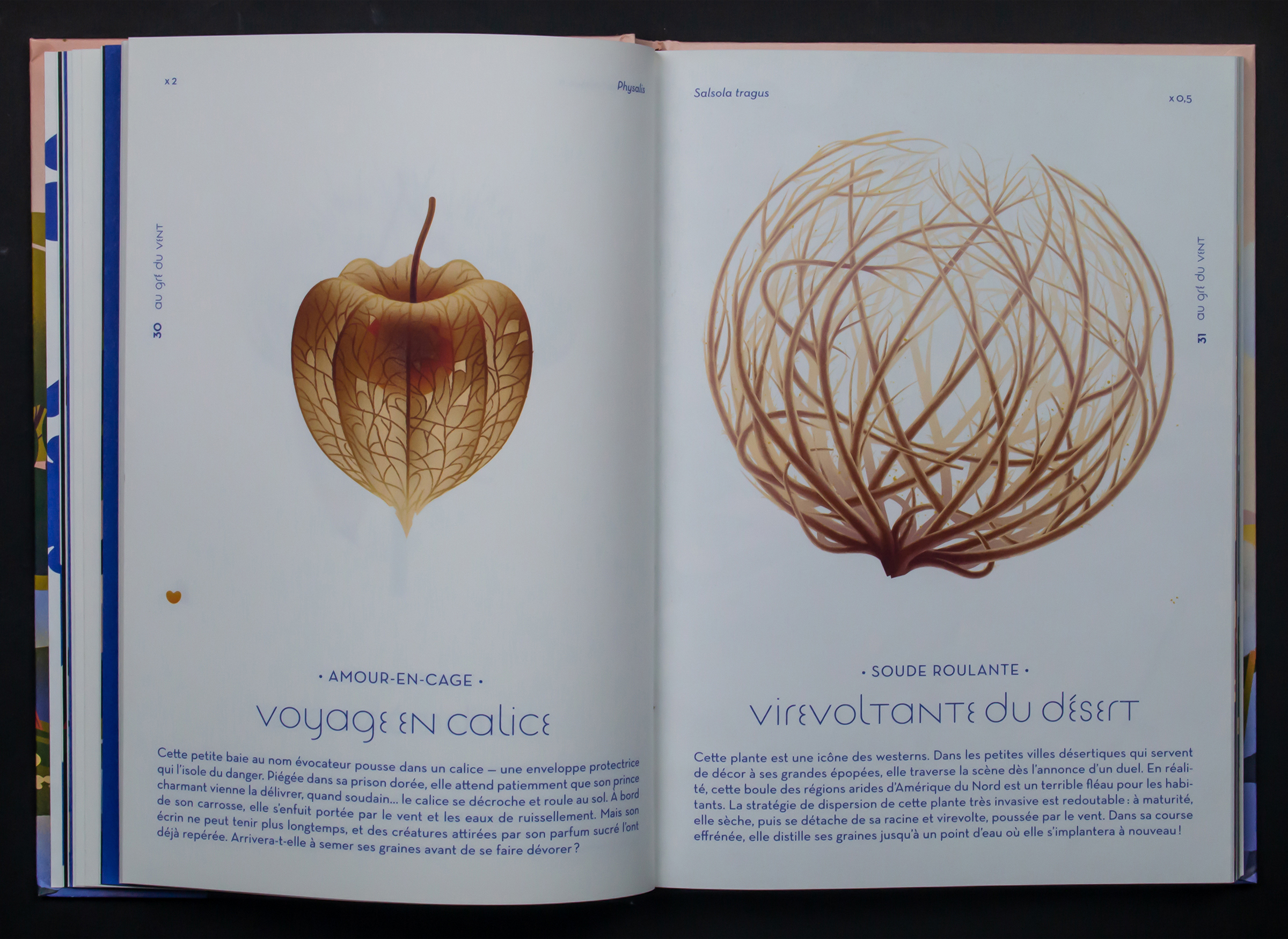

Le livre documentaire L’odyssée des graines a été publié en 2024 chez Gallimard Jeunesse a été conçu par Marie-laure Cruschi, autrice-illustratrice et designer graphique, fondatrice de l’atelier créatif Cruschiforme.

Après avoir fait un travail de recensement et de prélèvement minutieux de graines dans la région des Cévennes, l’autrice montre comment les plantes ont développé des stratégies intelligentes de dispersion des graines pour assurer leur reproduction. En expliquant la forme et la morphologie des graines, elle décrit l’influence des différents facteurs climatiques et la symbiose avec les animaux. Parallèlement, l’autrice retrace le rapport culturel que nous entretenons avec les graines dans notre société et met en valeur leur importance.

Dans le livre, l’autrice favorise une description narrative et poétique pour transmettre les informations au lecteur. Une description poétique est attribuée à chaque graine en fonction de ses caractéristiques, de son parcours, de son histoire culturelle et de l’inspiration de l’autrice. Toutefois, des informations précises sur les graines sont présentes31.

« J’ai choisi de les illustrer ici dans toute leur diversité et de me détacher du vocabulaire scientifique afin d’offrir mon regard sensible et poétique au plus grand nombre. Que les spécialistes me pardonnent cette privauté d’artiste !32 ».

En ce qui concerne la forme du livre, le documentaire compte

cent‑cinquante‑et‑une pages divisées en dix sections, avec une reliure

dos carré collé dans un format rectangulaire. Le livre contient une

jaquette laminée avec découpe sur couverture qui laisse entrevoir la

couverture dans un papier non laminé. Cette fenêtre permet d’entrevoir

une illustration de paysage à travers la silhouette découpée d’une

graine de chêne (gland) Première de couverture. L’odyssée des graines..

Première de couverture. L’odyssée des graines..

Le livre utilise des polices de caractères sans empattement, Architype

(Jan Tschichold, 1929) pour les titres et Century Gothic (Sol Hess, 1991) pour les textes introductifs des sections. La police Neutraface

(Christian Schwartz, 2002) est utilisée pour les textes explicatifs et

les sous-titres. Ces polices de caractères ajoutent à l’œuvre un style

géométrique, stylisé et moderne. D’ailleurs, l’autrice

explique ses choix typographiques à la fin de l’ouvrage. Le choix

typographique de l’autrice, le fait de vouloir sortir des canons

graphiques classiques pour représenter le vivant (police de caractères

avec empattements) en proposant une représentation différente, et la

volonté de rendre ce choix transparent à la fin du livre, témoignent du

regard artistique de l’autrice qui confère une valeur poétique et

expressive important aux choix de polices de caractères de l’ouvrage Polices de caractères. L’odyssée des graines..

Polices de caractères. L’odyssée des graines..

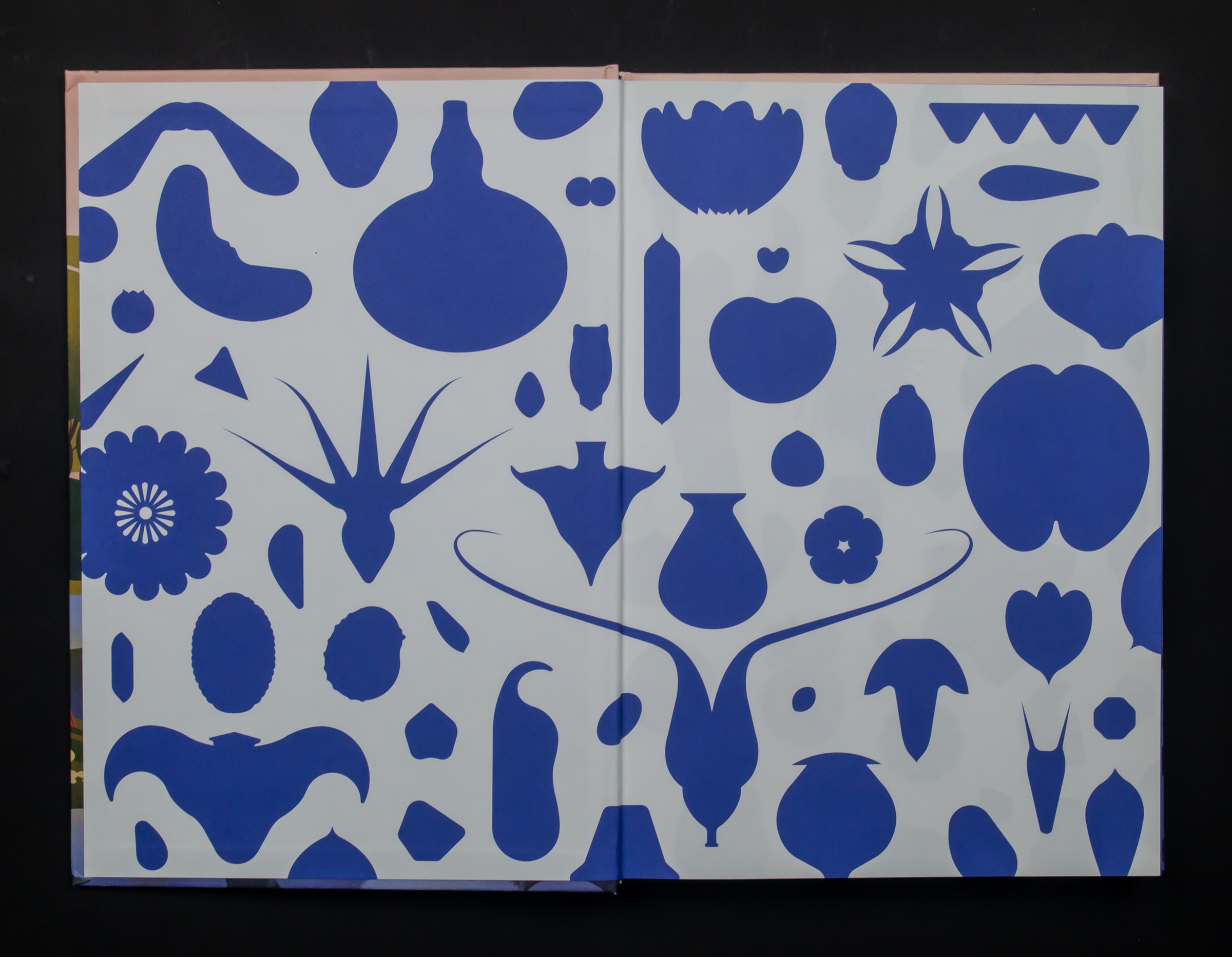

Le corpus du livre commence par les pages de garde, contenant un motif

graphique figuratif de graines (icônes) en monochrome bleu cobalt.

Garde. L’odyssée des graines. En termes de mise en page, nous pouvons distinguer dans le livre trois types principaux de doubles pages.

Garde. L’odyssée des graines. En termes de mise en page, nous pouvons distinguer dans le livre trois types principaux de doubles pages.

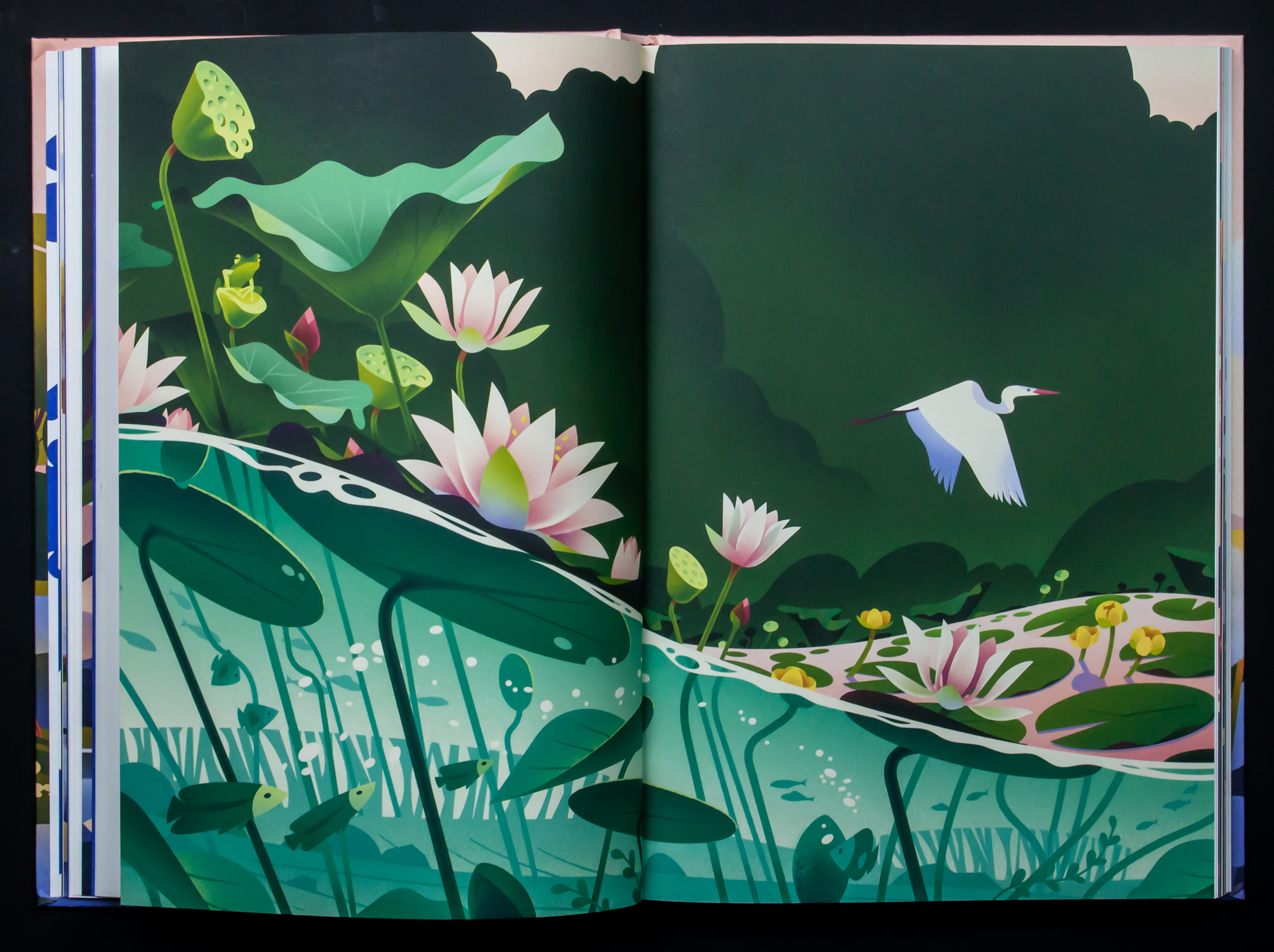

Le premier type de double page contient une illustration vectorielle du

paysage/écosystème d’où proviennent les graines qui sont étudiées dans

la section suivante. Cette vue d’ensemble abstraite accorde un temps de

contemplation au lecteur avant de l’amener vers l’étude plus intime de

chaque graines.

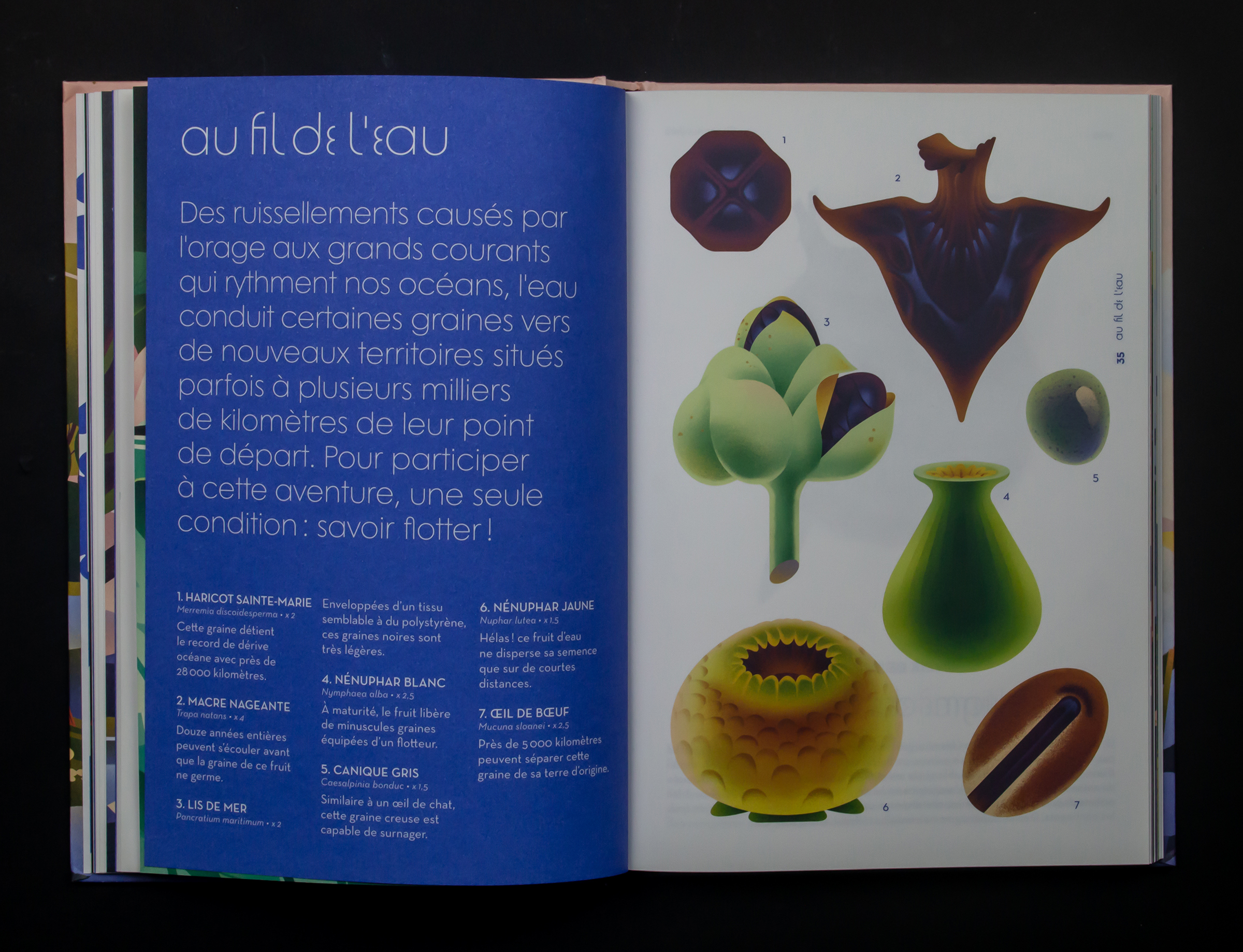

La deuxième typologie de double page suit l’image de paysage et

introduit les sections. Elle est composée à gauche d’une page imprimée

dans le même monochrome bleu cobalt que les pages de garde, avec un

texte expliquant le type de voyage des graines et des exemples de

graines. La page de droite contient les illustrations de graines

décrites sur la page de gauche Mise en page. L’odyssée des graines..

Mise en page. L’odyssée des graines..

Le troisième type de double page est celui qui contient l’étude détaillée des graines. Chaque illustration est centrée au milieu de la page, occupant les deux premiers tiers de la page mais il y a parfois une seule graine centrée sur la double page. Les informations relatives aux espèces sont placées en bas de page. La composition visuelle de la double page est symétrique. Le choix des polices de caractères et le gris justifié du texte témoignent de la ligne graphique élégante et équilibrée de l’ouvrage.

De manière générale, la représentation graphique du livre accorde une place importante à l’image illustrée. Plus de cent-trente espèces et treize paysages sont représentés par des illustrations vectorielles, qui synthétisent visuellement les formes des graines et mettent en évidence leurs caractéristiques essentielles, que l’auteur prend soin de souligner. La palette de couleurs oscille entre la froideur du bleu cobalt et la chaleur des tons verts, jaunes et bruns des graines.

Ici, le choix de recourir à l’illustration vectorielle paraît judicieux car elles subliment les formes naturellement proportionnées des graines, les grains sont représentés comme des objets de design modernes, répondant ainsi aux codes esthétiques contemporains (Cf. entretiens VII.2. Question 4). Les textures des illustrations et la palette de couleurs s’inscrivent dans une esthétique graphique stylisée, élégante et poétique, rendant l’observation des graines originale, captivante et dynamique.

En termes d’engagement environnemental, l’autrice conclut la narration en évoquant la plus grande banque de semences du monde, située au Svalbard, dans les terres gelées de l’Arctique33. Cet exemple montre aux jeunes lecteurs l’importance des graines dans notre environnement et les invite s’investir dans l’écologie34.

Parmi les éco‑thèmes abordés dans le livre, nous pouvons principalement en identifier deux : l’intelligence végétale et l’importance de la biodiversité. En mettant en évidence les caractéristiques physiques de chaque graine, l’autrice montre comment elles ont développé une stratégie de déplacement et de reproduction (intelligence végétale)35.En ce qui concerne la biodiversité, l’autrice explique comment les différents êtres vivants, les ressources naturelles et les conditions climatiques favorisent le cycle de vie des graines. Par ces explications, elle cherche à éveiller la curiosité et l’émerveillement des jeunes lecteurs pour les encourager à préserver notre planète.

La conception écologique du livre a été une préoccupation de l’autrice. Il a été produit dans une imprimerie européenne à Vicence, au pied des Alpes italiennes, sur du papier Natural Smooth 140 g. Cette approche durable de la production en adéquation avec le message écologique que le livre transmet (Cf. entretiens VII.1. Question 6).

Pour conclure, nous pouvons dire que ce livre s’inscrit dans un registre éco‑graphique poétique car la sensibilisation à l’environnement du lecteur repose davantage sur l’émerveillement, l’imagination et la beauté plutôt que des démonstrations scientifiques exhaustives. La direction artistique et la ligne graphique raffinées permettent de connecter émotionnellement les jeunes lecteurs aux éco‑thèmes abordés.

V.2.2. Une pratique culturelle dans la représentation graphique

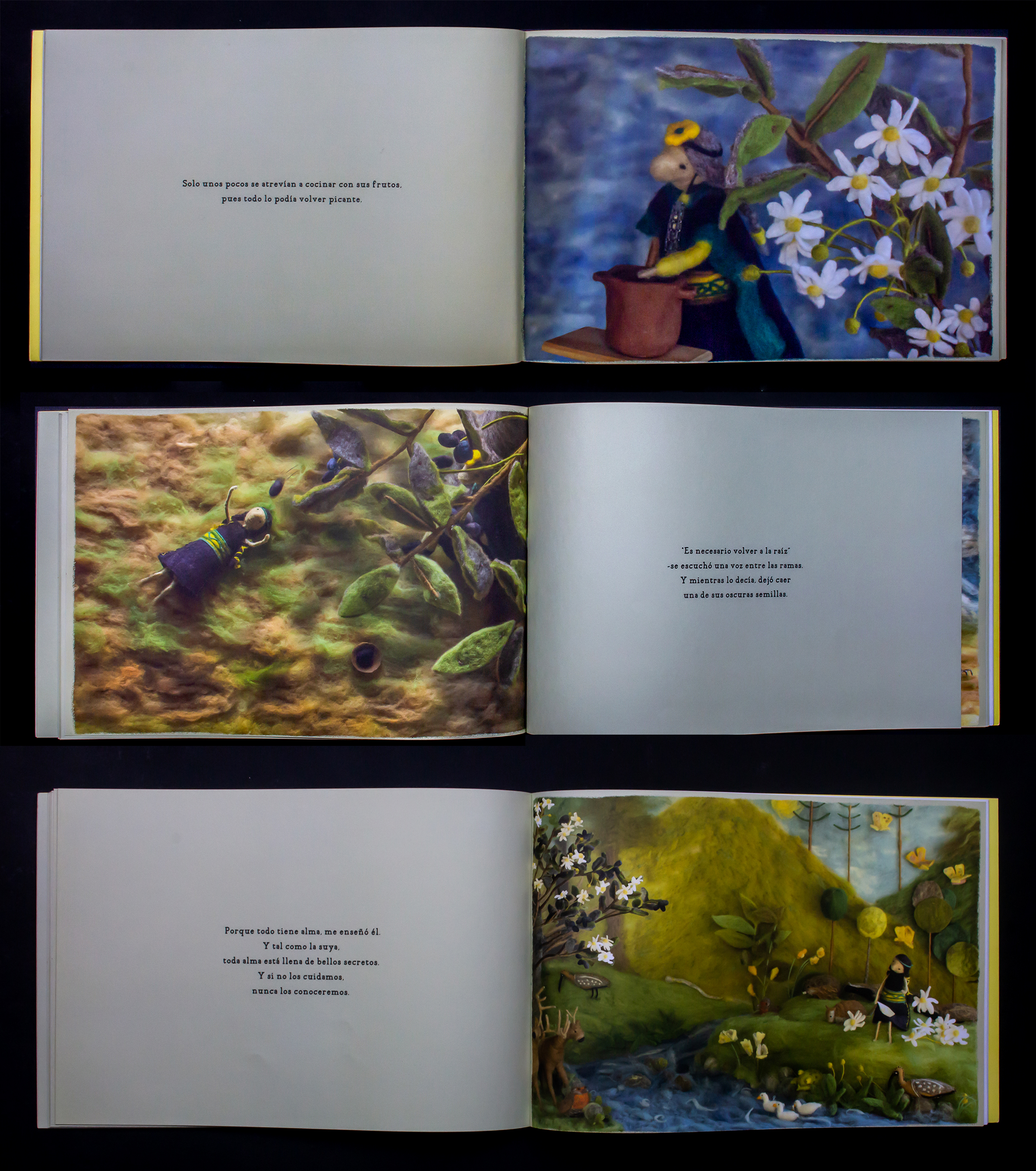

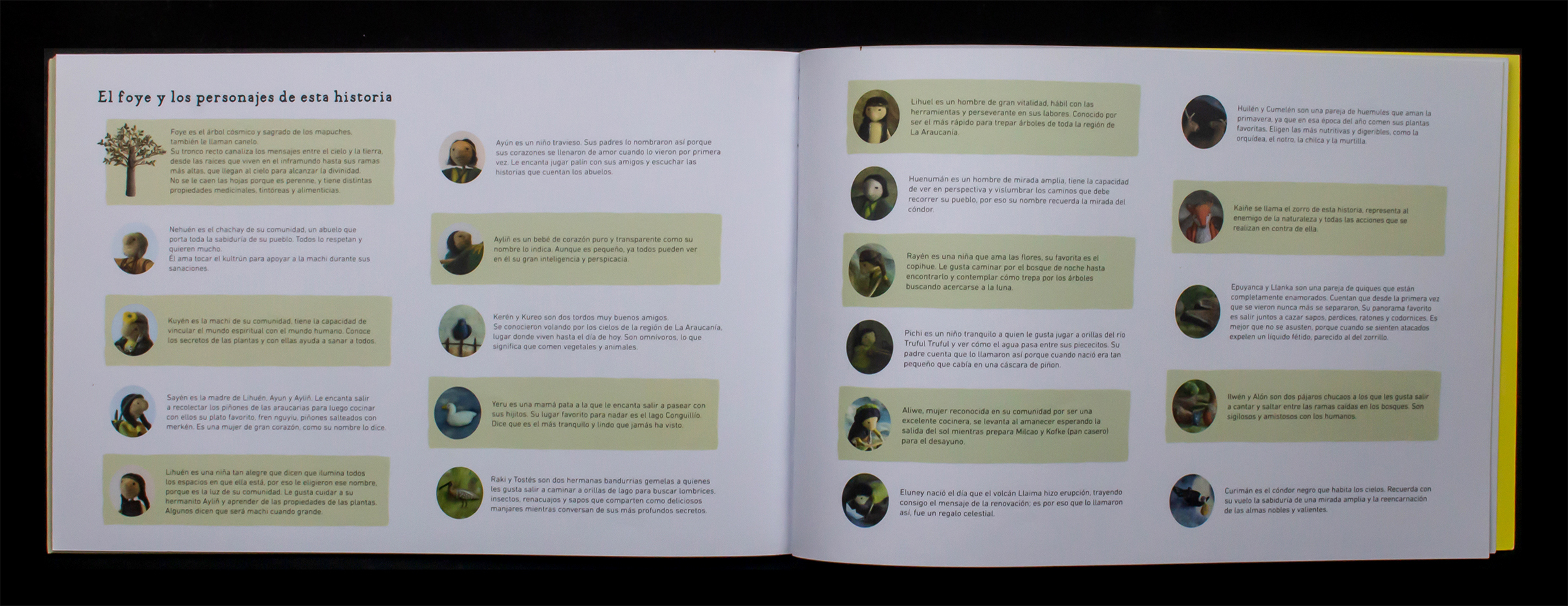

Los secretos del Foye (les secrets du Foye36) est un livre documentaire qui aborde le sujet du vivant, d’un point de vue ethnologique, sous la forme d’un album photographique37 qui a été publié en 2024 par l’éditeur chilien Ocho Libros Editores et conçu par deux auteurs chiliens. Il s’agit d’Ana Lagos, diplômée en design et économie sociale, dédiée au développement de l’artisanat traditionnel textile et artistique et de Lorena Eyzaguirre, designer graphique, diplômée en appréciation esthétique de livres pour la jeunesse, investie dans la promotion de littérature dans les zones d’éducation moins favorisées du pays.

Pour réaliser cet ouvrage, les auteurs ont réalisé une étude ethnographique sur le patrimoine culturel matériel et immatériel38 lié à la nature, propre au peuple autochtone mapuche39 dans la région de l’Araucanie, au sud du Chili.

A l’aide d’un récit séquentiel, le livre présente l’importance

environnementale et culturelle de l’arbre Foye ou Canelo40

originaire de la région d’Araucanie, qui est considéré comme sacré par

les mapuches. Première de couverture. Los secretos del Foye.

Il décrit également la menace que représente

l’industrie forestière pour sa conservation. Finalement, dans la

dernière partie du livre, présentée sous forme de glossaire, les auteurs

introduisent les personnages et apportent des informations factuelles

sur les espèces, tout en exposant la vision du monde vivant du peuple

mapuche.

Première de couverture. Los secretos del Foye.

Il décrit également la menace que représente

l’industrie forestière pour sa conservation. Finalement, dans la

dernière partie du livre, présentée sous forme de glossaire, les auteurs

introduisent les personnages et apportent des informations factuelles

sur les espèces, tout en exposant la vision du monde vivant du peuple

mapuche.

Les images de ce livre sont des photographies de compositions

séquentielles, rappelant la méthode narrative visuelle d’une bande

dessinée. Ana Lagos a créé toutes les figurines et les décors pour

illustrer la narration du livre à partir de laine feutrée et teintée

avec la feuille du Foye selon la méthode traditionnelle des mapuches Scène photographiée, conçue en laine feutrée. Los secretos del Foye., qui donne un rendu visuel proche de celui du stop-motion.

Scène photographiée, conçue en laine feutrée. Los secretos del Foye., qui donne un rendu visuel proche de celui du stop-motion.

Le format du livre est en paysage et de taille moyenne. La reliure est en dos carré collé et le matériau de la couverture est un carton couché mat souple, contenant une illustration de paysage. La couleur du papier à l’intérieur du livre varie entre le blanc du papier et un vert mousse pâle.

La mise en page du livre est assez conventionnelle et suit la logique de

l’album jeunesse. Dans la partie narrative séquentielle, le graphiste

alterne l’ordre de la composition visuelle des deux pages en vis-à-vis

(texte-image). Tantôt l’image se trouve sur la page de droite, tantôt

sur la page de gauche, et inversement pour le texte.

L’éco-graphie de ce livre contient trois éco‑thèmes : la protection de la faune et de la flore endémique, la pression humaine sur la nature et le réensauvagement de la nature41. De plus, par la composition des visuels, ce livre vise à mettre en valeur un artisanat qui fait partie de l’identité culturelle du peuple mapuche. Ainsi, ce livre véhicule un message activiste qui incite les jeunes lecteurs à agir pour aider l’environnement à retrouver un équilibre souvent menacé.

Outre la mise en valeur des éco-thèmes et de l’identité culturelle, ce livre documente la cosmovision42 du monde vivant du peuple mapuche. Il vise à sensibiliser les jeunes lecteurs à l’interprétation de l’écosystème depuis un point de vue critique et émotionnel. En documentant la cosmovision mapuche, il semble que les auteures cherchent à restaurer les toponymies originelles et à reconstruire des histoires et significations culturels oubliées éloignées d’une vision anthropocentrique tout en expriment de nouvelles formes eco-graphiques sensibles qui permettent aux jeunes lecteurs se situer en tant que partie intégrante de l’écosystème.

Par ailleurs, l’imaginaire occupe une place importante dans la culture mapuche, c’est à travers lui que le peuple perçoit le monde réel, le définit et lui donne un sens. Donc, en documentant la manière dont le peuple mapuche perçoit le monde réel, cet ouvrage montre que l’imaginaire n’est pas seulement l’apanage de la fiction, mais qu’il peut également être présent dans le documentaire, car il est constamment présent dans le monde réel.

La conception graphique et le récit de ce livre sont en accord avec le registre poétique lorsqu’il s’agit de la représentation d’une cosmovision du vivant propre au peuple mapuche. La sensibilisation à l’environnement de ce livre relève du registre poétique en raison du recours à une conception graphique artistique et une narration au ton mystique.

V.3. Registre mixte

V3.1 L’information claire sous l’apparence poétique

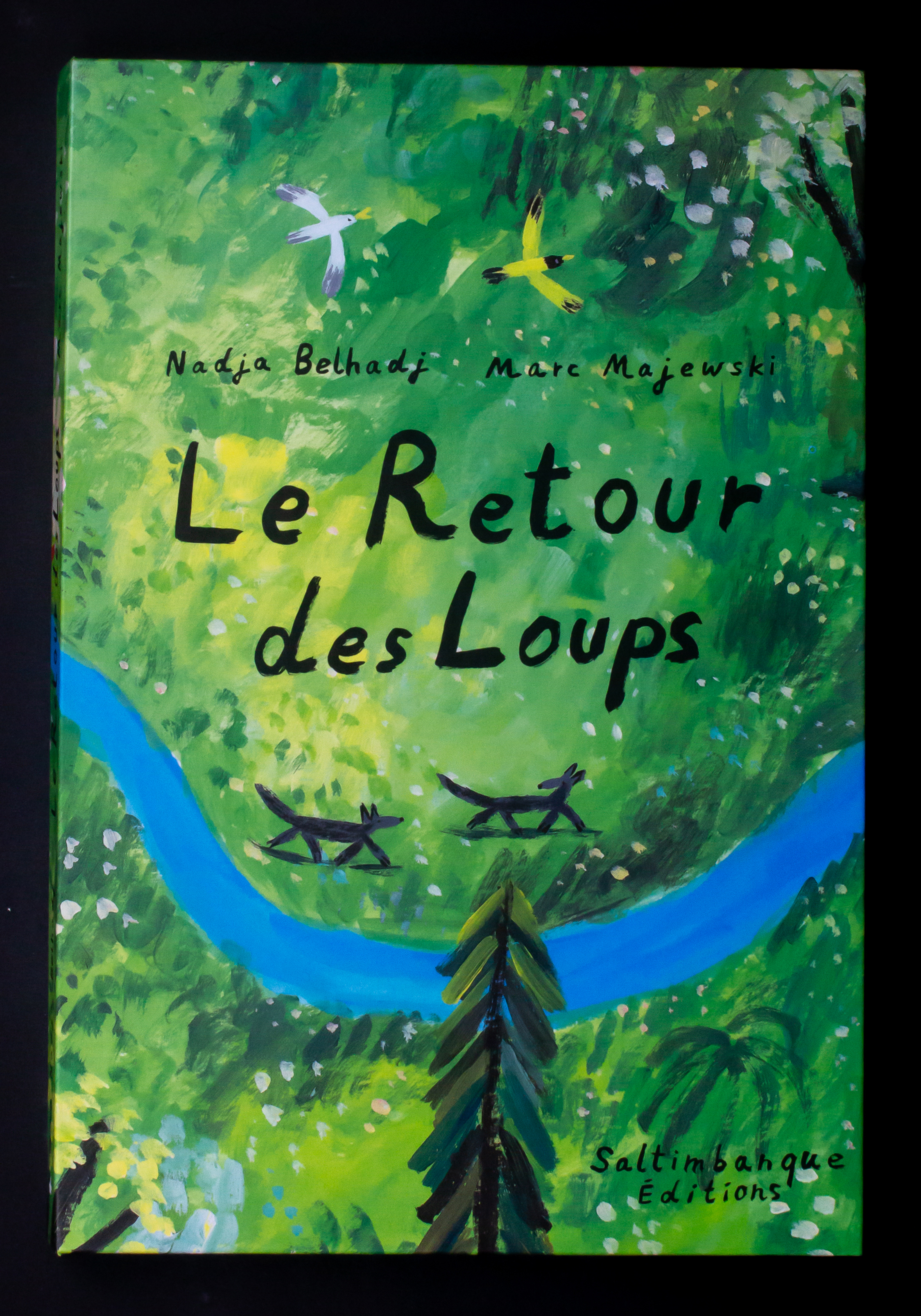

Le livre documentaire Le Retour des Loups, publié en 2022 par Saltimbanque Éditions, a été écrit par Nadja Belhadj, traductrice et autrice pour la jeunesse, et conçu par Marc Majewski, illustrateur et créateur de livres et d’images.

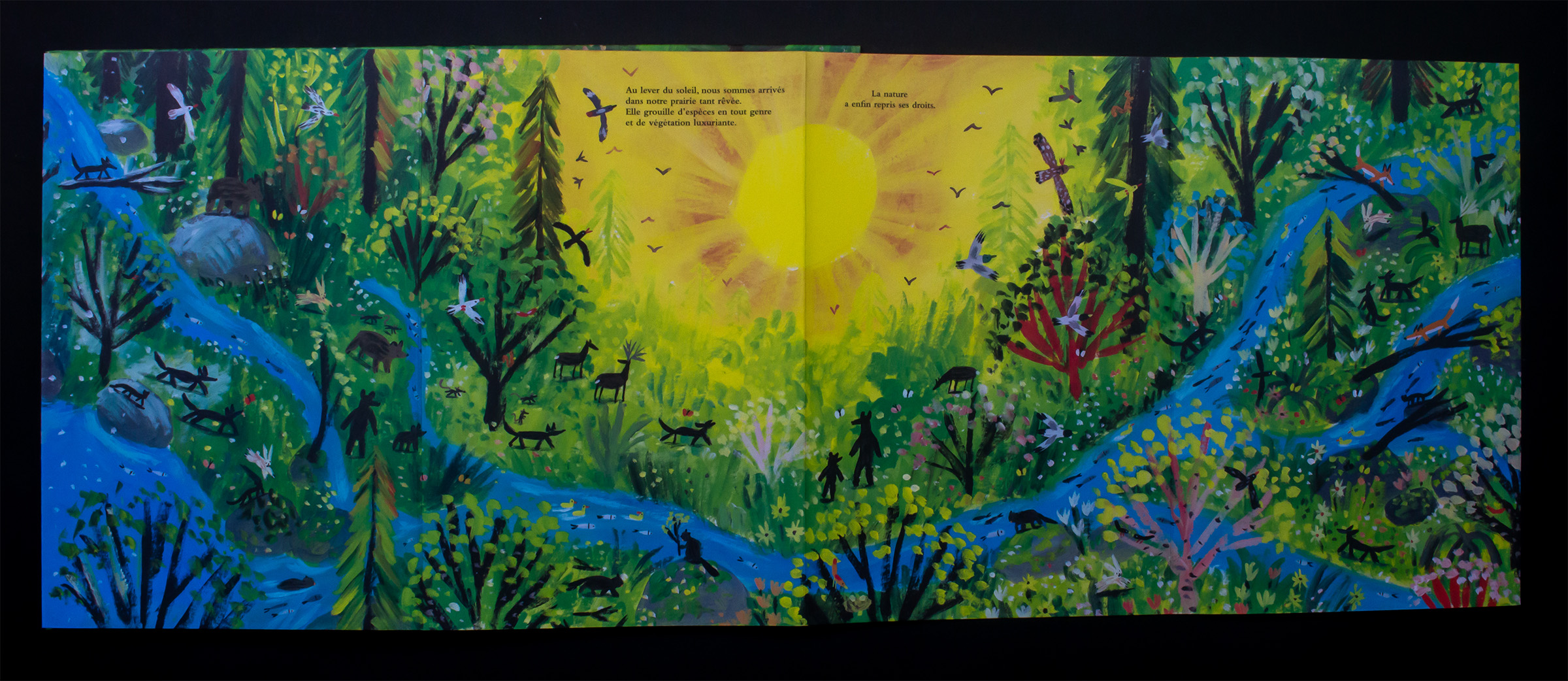

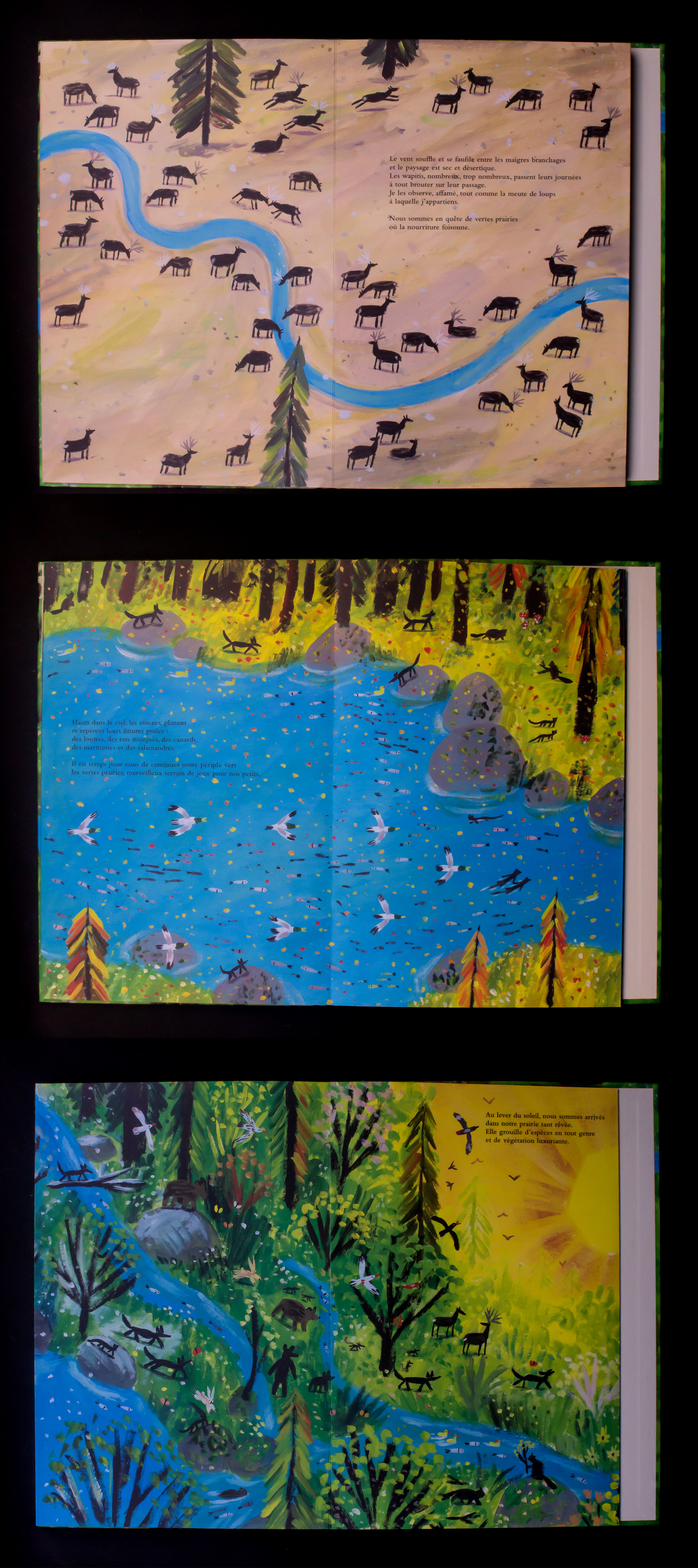

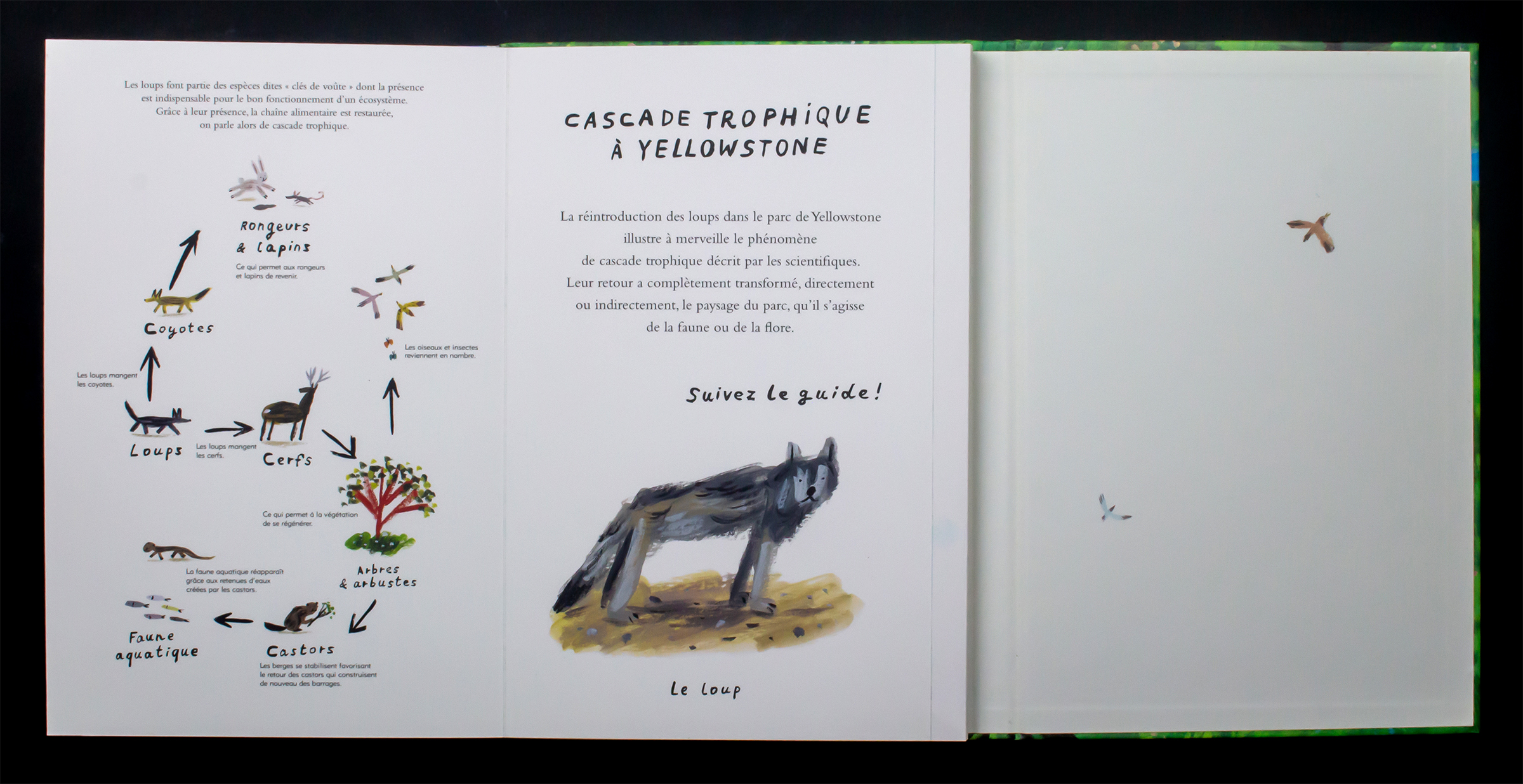

Ce livre documentaire retrace l’histoire de la réintroduction des loups dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, d’une manière narrative dans une première partie et informative dans la deuxième.

La première partie du livre raconte l’histoire de la réintroduction du loup dans l’écosystème qui lui correspondait autrefois et montre ses bienfaits. Le récit décrit comment, étape par étape, l’écosystème commence à se régénérer, d’abord la végétation se rétablit, puis d’autres animaux arrivent et l’écosystème retrouve son équilibre.

Dans la deuxième partie, des textes informatifs expliquent le concept du réensauvagement et comparent la biodiversité avant et après l’arrivée des loups dans le Yellowstone.

À première vue, le format du livre semble ordinaire. Il est

rectangulaire, ses proportions se distinguent par une verticalité plus

accentuée et sa couverture cartonnée est recouverte d’un papier

laminé. Première de couverture. Le Retour des Loups. Cependant, une fois ouvert, il révèle son originalité : le livre

est conçu sous la forme d’un leporello, déplié dans sa totalité, présente une linéarité remarquable, sa longueur totale dépasse les

trois-cent centimètres. Il est imprimé recto‑verso et chaque face du

leporello contient une partie du livre, la première correspond au récit

et la deuxième à la documentation.

Première de couverture. Le Retour des Loups. Cependant, une fois ouvert, il révèle son originalité : le livre

est conçu sous la forme d’un leporello, déplié dans sa totalité, présente une linéarité remarquable, sa longueur totale dépasse les

trois-cent centimètres. Il est imprimé recto‑verso et chaque face du

leporello contient une partie du livre, la première correspond au récit

et la deuxième à la documentation.

Le design graphique et les illustrations à l’acrylique de l’ouvrage ont été réalisés par Marc Majewski. En général, le travail de l’artiste est fortement inspiré par la nature43. Son style visuel est caractérisé par des coups de pinceau et des couleurs vives, avec des influences impressionnistes. Ses tirages sont réalisés sur du papier de qualité par des imprimantes de haute précision, calibrées individuellement.

Quant aux polices de caractères, Marc Majewski a dessiné tous les titres de l’ouvrage avec un travail de lettrage manuel au pinceau. Pour le texte principal, il utilise une police de caractère très traditionnelle de la famille des garaldes, donc avec empattement.

Dans la conception du corpus de livre, la mise en page et la représentation graphique diffèrent un peu de chaque face du leporello du livre.

Dans la première partie, l’illustration du leporello utilise toutes les

pages du livre, d’un bord à l’autre. Chaque page contient un court

paragraphe de texte narratif, au ton poétique. La police de caractère à

empattement, de taille moyenne, est placée dans une partie de

l’illustration qui contient peu d’informations visuelles. En somme, dans

cette partie du livre, il semble que les auteurs de l’œuvre aient voulu

que l’histoire soit racontée par les images dans un logique séquentielle

et que le texte occupe une place secondaire. Prise à part, cette partie

pourrait appartenir à un album jeunesse44 non documentaire car

ici le style de Majewski cherche à émouvoir à travers l’image. Mise en page. Le Retour des Loups.

Mise en page. Le Retour des Loups.

Le verso du leporello en deuxième partie, commence par une page

contenant à nouveau le titre du livre, comme si le livre recommençait

Première page du verso. Le Retour des Loups.. Le titre est également en lettrage manuel mais cette fois sur

le fond du papier (blanc). Le parcours visuel de cette partie se fait

page après page. La mise en page est simple, avec une seule colonne de

texte sur toute la largeur de la page, et les textes informatifs sont

centrés. Le designer compose la page en combinant les titres en lettrage

manuel, les boîtes de texte principales (geralde‑serif) et les

illustrations des espèces. En ce qui concerne les illustrations, la

technique est la même mais elles sont plus détaillées. Il semble y avoir

une volonté de didactisme dans le dessin, pour correspondre au texte

explicatif, bien que le style soit richement expressif et

poétique. Ici les lecteurs sont invités non seulement à s’informer mais

aussi à imaginer.

Première page du verso. Le Retour des Loups.. Le titre est également en lettrage manuel mais cette fois sur

le fond du papier (blanc). Le parcours visuel de cette partie se fait

page après page. La mise en page est simple, avec une seule colonne de

texte sur toute la largeur de la page, et les textes informatifs sont

centrés. Le designer compose la page en combinant les titres en lettrage

manuel, les boîtes de texte principales (geralde‑serif) et les

illustrations des espèces. En ce qui concerne les illustrations, la

technique est la même mais elles sont plus détaillées. Il semble y avoir

une volonté de didactisme dans le dessin, pour correspondre au texte

explicatif, bien que le style soit richement expressif et

poétique. Ici les lecteurs sont invités non seulement à s’informer mais

aussi à imaginer.

Le concept de réensauvagement au rewilding est le principal éco-thème de l’ouvrage. Nous y découvrons également l’importance de l’écosystème, la relation entre les espèces et la résilience. Ce livre montre aux lecteurs que le monde vivant est capable de se régénérer lui-même si nous le comprenons. Le livre se termine par la phrase suivante : « C’est en regardant, en écoutant la nature faire, que les idées d’aujourd’hui feront le monde de demain45 ».

En définitive, à travers une narration visuelle à la fois littéraire et documentaire, ce livre fait appel à la raison et aux sentiments. Les éco‑graphies, les formes narratives et le style de représentation graphique suivent ce même équilibre. Nous pouvons donc dire que la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans un registre mixte.

VI. Conclusion

L’enjeu essentiel de ce mémoire était de comprendre pourquoi la sensibilisation à l’environnement dans les livres documentaires pour la jeunesse consacrés au vivant revêt différentes formes de représentations graphiques. Pour cela, une analyse en deux temps a été réalisée.

Tout d’abord, une analyse historique a révélé les œuvres artistiques et scientifiques des naturalistes européens du XVIIIe siècle, illustrant les premières définitions de la notion du vivant. Les œuvres des naturalistes ont servi de point de départ de cette analyse car elles se sont imposées dans l’histoire de la représentation graphique comme des pièces fondamentales de la vulgarisation scientifique du vivant.

L’analyse historique s’est concentrée sur le monde de la littérature jeunesse pour comprendre la naissance du livre documentaire jeunesse consacré au vivant, comme un outil pédagogique porteur d’une identité graphique expressive qui est devenu la vitrine des éco‑thèmes au cours du XXIe siècle.

Dans un deuxième temps, une analyse d’un corpus international d’œuvres, classées dans trois registres éco‑graphiques distincts a révélé les différentes facettes de la sensibilisation à l’environnement et de la notion d’activisme écologique dans les livres documentaires jeunesse publiés ces dernières années.

Cette analyse réalisée en deux temps a permis de comprendre, d’une part, comment les représentations graphiques ont interprété la notion du vivant établie par les naturalistes, autrefois appelé nature, et d’autre part, comment l’approche contemporaine et les nouvelles representations graphiques ont remis en question ce concept établi à l’époque et l’ont remplacé par celui du vivant .

Après l’analyse du corpus de d’œuvres de France et du Chili, iI ressort que les différents registres de sensibilisation à l’environnement ont recours à des représentations graphiques parfois différentes et parfois similaires. Toutefois, chaque forme éco‑graphique de traitement des éco‑thèmes est authentique.

Dans les deux œuvres étudiées appartenant au registre didactique, la sensibilisation à l’environnement est traduite de manière directe par une représentation graphique précise. Dans Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde, il est primordial pour l’auteur que les dessins soient instructifs (Cf. entretiens VII.1. Question 3). Dans Reino Fungi également, les illustrations sont là pour apporter un complément à l’explication décrite dans le texte tout en préservant l’impact expressif de la représentation graphique.

Dans le registre poétique, les deux œuvres analysées visent à faire rêver le lecteur par le biais des émotions et donc le sensibiliser à l’environnement de manière indirecte (Cf. entretiens VII.2. Question 3 et 7). Dans le livre Los secretos del Foye, la représentation graphique est abstraite et cherche à révéler la relation étroite qu’il existe entre l’art et la nature. Dans l’œuvre L’odyssée des graines, l’autrice s’efforce de représenter les graines sans compromettre l’originalité de son style et sa capacité à émerveiller le lecteur.

Dans le registre mixte, les deux formes de sensibilisation s’entremêlent de manière confuse ou distincte. Le Retour des Loups de Nadja Belhadj et Marc Majewski est un exemple qui illustre clairement la présence des deux registres (didactique et poétique), puisque le livre est divisé en deux parties, chacune répondant à une forme narrative différente, ce qui démontre une correspondance entre le texte et l’image. Cependant, cela ne signifie pas que c’est la seule façon d’aborder le registre mixte.

Tous les ouvrages présents dans le corpus abordent les éco‑thèmes d’un point de vue critique, qualifié par la littérature d’écocritique46 ou d’écopoétique47. Nous constatons que l’acception contemporaine de la notion du vivant est partagée par des ouvrages français et chiliens. Cependant la sensibilisation à l’environnement d’une population se construit en fonction des interactions existantes entre son patrimoine culturel et son rapport avec l’environnement. Donc, elle peut varier d’une région à l’autre du monde.

En comparant les ouvrages chiliens et français, nous pouvons conclure quíls accordent tous une place considérable à la sensibilité à l’environnement, mais dans le cas chilien, elle est formulée dans une perspective qui pourrait être perçue comme plus abstraite que celle de la France, tant dans l’image que dans la narration.

Le caractère abstrait des ouvrages chiliens pourrait trouver son origine dans l’histoire culturelle du pays qui a été bouleversée par l’arrivée des colons. Cela pourraient être interprété comme une tentative de déconstruire la vision du vivant venue de l’Occident, étayée par les sciences et le rationalisme. Il apparait une volonté de restaurer un rapport à l’environnement qui a été perdu et de d’intégrer des définitions du monde vivant qui ont été atténués. Ce caractère abstrait revêt une fonction protestative et montre que l’art a une place importante dans la sensibilisation environnementale.

L’intégration de la notion du vivant vise précisément à redéfinir et à interroger la place de l’homme au sein du monde vivant. Aujourd’hui, la sensibilisation des jeunes lecteurs à l’environnement intègre la notion d’écocritique et les invite à prendre conscience que même au sein d’une société, ils font aussi partie du vivant. Les liens entre l’histoire naturelle et les différentes formes de représentation artistique sont profonds et anciens, alors que les éco‑thèmes liés à la notion du vivant sont d’une grande actualité. Il est donc essentiel de remettre en question nos origines pour renouveler l’image que nous projetons du vivant.

Ainsi, nous pouvons constater que le concept de sensibilisation à l’environnement varie considérablement dans sa forme, selon les registres et les parties du globe. Cependant, sa finalité est partagée de tous : prendre conscience de l’importance du vivant. Loreto Salinas, co-autrice et illustratrice de Reino Fungi, déclare dans une interview pour la fondation chilienne la Fuente dédiée à la promotion de la littérature pour enfants :

« La sensibilisation croissante à l’importance de la préservation de l’environnement a suscité un nouvel intérêt pour la nature. Les gens cherchent à se reconnecter à l’environnement naturel, à le regarder de plus près et à repenser leur relation avec lui, et donc avec eux-mêmes48 ».

La sensibilité à l’environnement peut être analysée à partir de différents contextes culturels qui encadrent les œuvres, mais aussi sous différentes perspectives, telles que l’activisme écologique ou la poésie. Dans l’œuvre Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde, l’invitation directe à prendre conscience du rôle que nous jouons en tant que société dans la conservation de notre écosystème, montre la notion du vivant à travers le prisme de l’écologie. Les jeunes lecteurs sont même initiés à certains logos d’associations environnementales afin d’élargir leurs horizons et à douter de leurs certitudes.

Dans l’œuvre chilienne Los secretos del Foye, le registre poétique est choisi car il correspond davantage aux codes culturels de la cosmovision des mapuches. La narration fait beaucoup appel aux sentiments, dépasse les frontières du documentaire et se rapproche de la fiction. Cette sensibilisation à l’environnement, bien qu’en partie mystique, intègre complètement la notion contemporaine du vivant.

La co-autrice de Reino Fungi mentionne dans la même interview pour la fondation La Fuente :

« Nous nous rendons compte que les genres littéraires deviennent flous, nous pouvons voir de la fiction dans un livre de non‑fiction et vice-versa. Cette fusion des genres enrichit le contenu, rendant l’information scientifique plus accessible et plus attrayante, et la narration imaginative bénéficie de la richesse de la connaissance factuelle49 ».

Nous pouvons comprendre que le registre didactique puisse également prétendre faire appel à des représentations graphiques diversifiées, à travers la poésie ou à l’émotion (Cf. entretiens VI.1. Question 7). Dans la même logique, nous pouvons également voir que le registre poétique cherche un point d’ancrage dans la documentation scientifique ou dans les sciences écologiques, comme par exemple dans Le retour des loups.

Cette observation déroge aux normes, nous voyons que les limites des registres ne sont pas si claires. Les registres didactique et poétique, bien qu’ils reflètent des formes narratives différentes, à la fois littéraires et visuelles, ne sont pas hermétiques l’un à l’autre : ils peuvent se mêler. Ce constat interroge les idéaux classiques de la littérature, comme le fait que lorsqu’il y a du didactisme, il n’y a pas de littérature. Il remet également en cause une incompatibilité entre la politique et la poésie, que la littérature environnementale et l’écocritique tentent précisément de combler. Cela est très bien illustré dans le livre de Nathalie Prince et Sébastien Thiltges : Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse :

« La question de l’écologie dans la littérature de jeunesse invite donc à repenser certaines distinctions dualistes entre didactisme et littérature, entre connaissance et émotion, entre instruction et plaisir50

Analyse. Schéma expliquant l’interrelation entre les différents registres de sensibilisation à l’environnement. ».

Enfin, faire face aux problèmes environnementaux, sur la base d’une approche holistique, doit impliquer le dynamisme de différents secteurs et la participation de tous les acteurs, tels que les organisations non gouvernementales, les associations écologiques, les sciences participatives, le système scolaire et les actions de diffusion innovantes. Le livre documentaire jeunesse sur le monde vivant est l’une des milliers de formes de médiation culturelle destinées à sensibiliser à l’environnement mais il s’agit d’une voie claire. Cette voie cherche, à travers différentes formes de représentations éco‑graphiques (didactiques, poétiques et mixtes) à permettre aux jeunes lecteurs de se placer à l’avant-garde de l’éducation, de la science, de la culture et de la politique contemporaine.

VII. Entretiens

VII.1. Christian Staebler, auteur de « Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde » Maison d’édition Biscoto (2024)

Entretien réalisé le 09/01/2025 à 11h par visioconférence.

Dominga Rodríguez 1. Quels critères avez-vous utilisés pour choisir les différents thèmes environnementaux que vous abordez dans votre œuvre ?

Christian Staebler Avant la conception du livre, j’écrivais des pages sur les animaux qui paraissait chaque mois dans un journal qui s’appelle Biscoto. Chaque numéro avait un thème donc je présentais un texte et un animal qui y correspondait.

Pour faire le livre, qui est peut-être un premier tome, j’ai regroupé ces pages sous différents thèmes et chapitres et j’ai réfléchi à ce qu’il fallait compléter, donc évidemment l’écologie et d’autres thèmes qui sont évidents comme la reproduction ou l’intelligence par exemple. Il y a une quinzaine de thèmes et environ cinquante animaux au total. J’ai déjà de nouveaux sujets en tête, au cas où un tome deux devrait se faire, que je n’ai pas abordé dans le premier comme la forêt ou l’agriculture.

DR 2. Avez-vous bénéficié du soutien d’un chercheur scientifique pour l’élaboration de ces contenus ?

CS Une fois que tout était écrit, nous avons fait appel à une scientifique, docteur en écologie comportementale qui s’appelle Anne-Cécile Dagaeff. Elle a fait un important travail de contrôle scientifique sur les espèces et elle nous a proposé de réorganiser l’ordre des thèmes abordés, en fonction de critères scientifiques.

DR 3. Dans votre livre, vous avez conçu un registre graphique et narratif propice à la sensibilisation à l’environnement. Peut-on dire que ce registre fait appel à la rationalité ou aux sentiments ? Ou les deux ?

CS Pour moi c’est vraiment les deux, c’est à la fois rationnel et sensible. Il me semble que l’esthétique joue sur la sensibilité mais c’est très important pour moi que l’esthétique réponde aussi au côté factuel et scientifique.

On essaie de faire quelque chose de beau et d’agréable à l’œil pour que le lecteur ait envie de lire. La graphiste qui a fait la mise en page, Catherine Staebler, a aussi beaucoup contribué à l’aspect agréable de la lecture. Elle a cherché à rendre disponibles tous les éléments tels que les légendes, les dessins, les petits tableaux en bas de page ou la carte. Finalement, ils interagissent très bien entre eux. La mise en page est quelque chose qui joue aussi sur les sentiments je trouve aussi.

DR 4. Dans quelle mesure les illustrations didactiques et les textes explicatifs dialoguent-ils dans votre livre ? Y a-t-il une volonté de donner plus d’importance à l’une qu’à l’autre ?

CS Les textes explicatifs sont primordiaux surtout sur les pages thématiques. Sur les pages relatives aux espèces animales c’est peut-être un peu différent, les illustrations sont là pour pour donner de la profondeur. Comme disait Napoléon (même si ce n’est pas une source que j’admire) un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. C’est moitié moitié, les deux se complètent.

DR 5. De manière générale dans vos travaux, de quelle manière pensez-vous que la représentation graphique favorise la sensibilisation et l’engagement à l’environnement du jeune lecteur ?

CS Pour les enfants en général, un texte seul, c’est difficile. L’image sert à accompagner un texte et à le rendre plus facile à aborder. Donc notamment pour ce livre, c’était évident qu’il fallait des images. C’est aussi vrai pour les livres pour les adultes mais encore plus pour les enfants parce qu’ils ne maîtrisent pas tout à fait la lecture.

En tout cas, quand on parle d’un animal, si on ne fait que le décrire avec des mots, on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit. Donc l’illustration était primordiale.

DR 6. L’illustration didactique est un élément important de votre ouvrage.

CS Je suis un passionné de dessin et de bande dessinée, je suis moi-même illustrateur. A la fin du livre, j’explique pourquoi utiliser des illustrations plutôt que des photos. L’illustrateur met le point sur ce qu’il veut dire et quand le lecteur voit un dessin, il comprend. Dans une photo, il faut déchiffrer l’information, il y a beaucoup d’éléments perturbateurs, un angle de vue, une ombre.

DR 7. Pourquoi avez-vous fait intervenir différents illustrateurs ?

CS Une vingtaine d’illustrateurs en tout, il y a un côté poétique, quelque chose de plus diversifié et sensible. C’est comme si plein de gens donnaient aux enfants leur façon de voir le monde. Il y a des illustrateurs qui sont presque abstraits et d’autres qui sont très réalistes, donc ça permet d’avoir plein de regards différents, je trouvais ça intéressant. Et puis au départ, ce fut la volonté des éditrices de la rubrique que je tiens tous les mois, de permettre à des jeunes illustrateurs et illustratrices de s’essayer au dessin documentaire.

DR 8. Aujourd’hui, du point de vue de l’éco-critique, la notion de nature est remplacée par celle du vivant. Pensez-vous qu’il est plus cohérent de mettre en avant cette dernière notion dans les documentaires jeunesse ?

CS Alors concernant la nature oui, c’est un terme que j’essaie d’éviter mais ce n’est pas toujours facile. Il fait trop la division entre humains et le reste du vivant, comme si dans l’environnement il y avait l’être humain et la nature. On fait partie de la nature, c’est un ensemble. Baptiste Morizot, un philosophe scientifique, a écrit deux livres qui pour moi sont très importants. Dans le premier, Manière d’être vivant, l’auteur piste les loups et essaie de se mettre dans la peau d’autres animaux. Dans Raviver les braises du vivant, il nous donne des pistes pour que la vie puisse reprendre ses droits autour de nou. C’est celui-ci qui m’incite à ne pas utiliser le mot nature.

VII.2. Marie-laure Cruschi (Cruschiforme) autrice de « L’odyssée des graines » Gallimard jeunesse (2024).

Entretien réalisé le 18/01/2025 à 10h par téléphone.

Dominga Rodríguez 1. Vous concentrez de nombreux rôles dans la conception du livre, comment avez- vous relevé ce défi ?