DNSEP Design

DNSEP Design

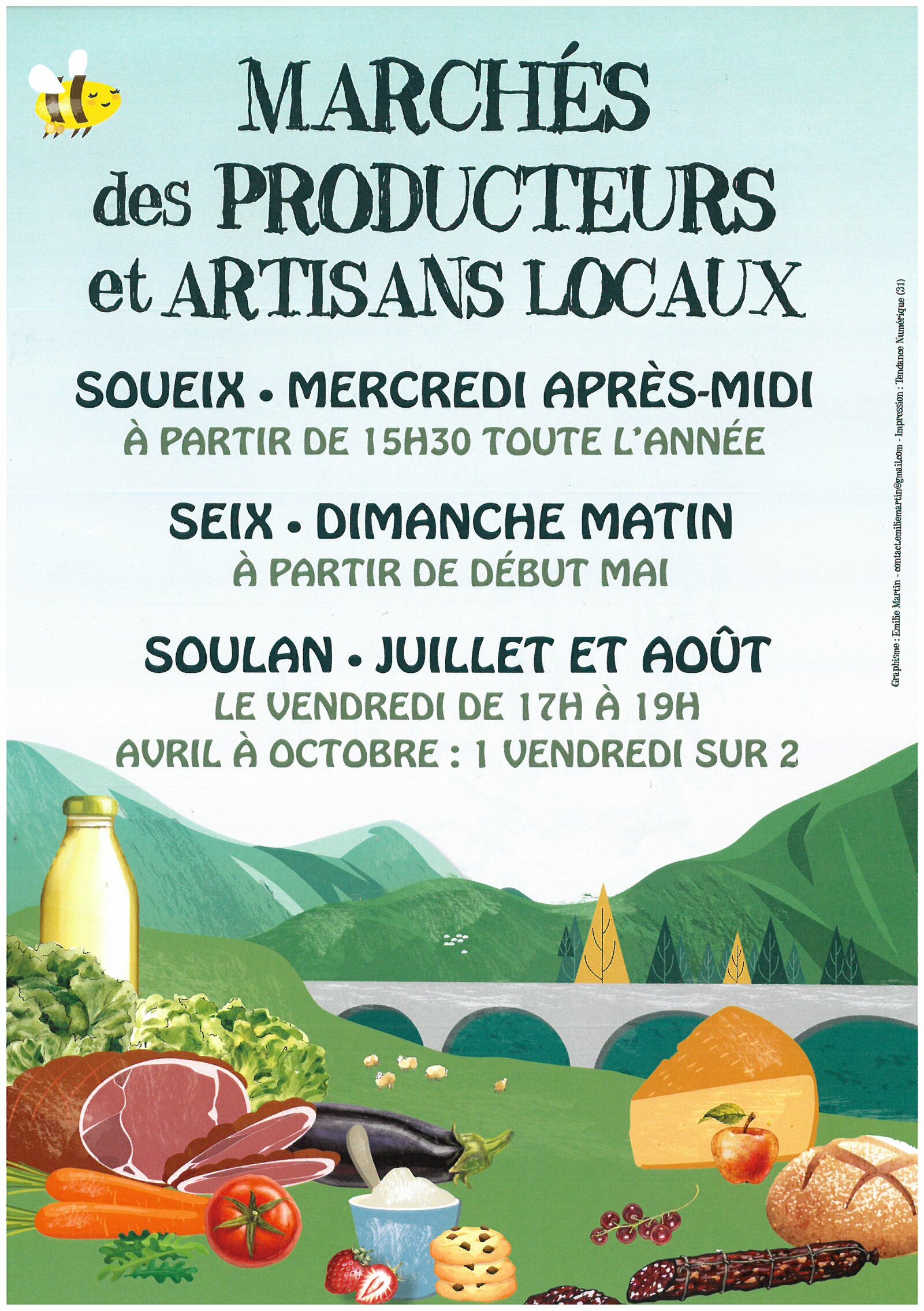

Cette réflexion tire son origine d’un constat : il existe un graphisme de campagne. Mon train-train bagnoles, auto-stop, bus sur les routes ariégeoises trace un champ visuel mettant en lumière des présences : exploitations agricoles, événements de patelins, marchés hebdomadaires… Ces formes visuelles répondent au souci de communication des territoires ruraux, souvent réalisées sans volonté de faire du « graphisme ».

Dans mon environnement actuel de ville, en tant qu’étudiante en design graphique, avec, de temps à autre, encore les pieds sur les bottes de foin, je me questionne : être graphiste dans la campagne, comment puis-je exercer tout en m’adaptant, en respectant et en prenant connaissance de ce qui existe déjà, des contextes sociaux, économiques et culturels sans imposer une vision citadine ? Je développe ce propos en gardant ces considérations en tête : être graphiste en milieu rural, c’est s’engager, participer à son lieu de vie et pas seulement y résider.

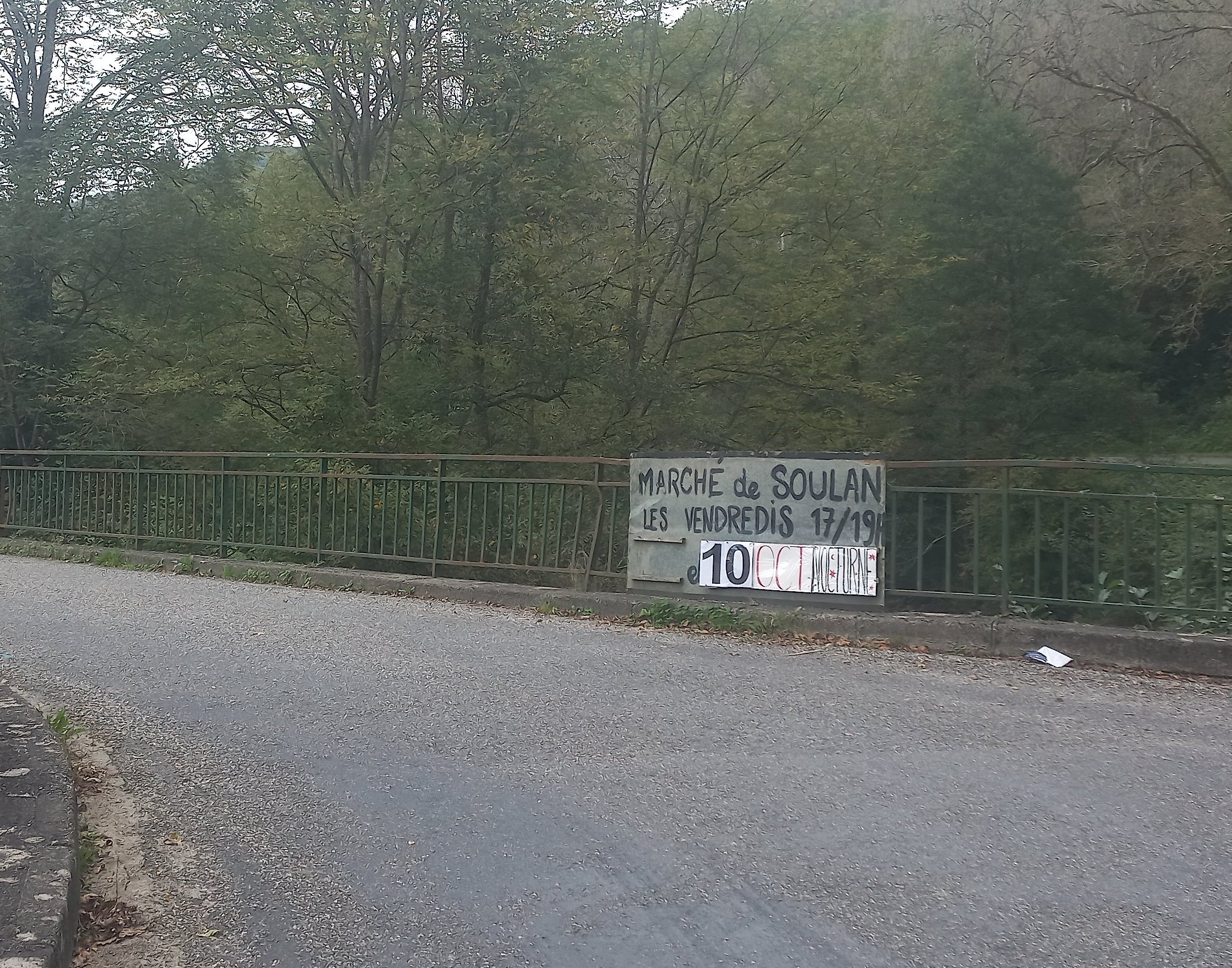

C’est une planche de bois ancrée dans le sol, cloutée au piquet, juste assez pour tenir. Avant cela, tu t’es très certainement muni‧e du pinceau qui se trouvait là, sa taille est satisfaisante, pour ensuite le plonger dans la peinture. Tu traces la première lettre, la deuxième suit, se détachant de la symétrie de la précédente. Tu espères d’ores et déjà que le mot sera centré dans la surface qui l’accueille, tu dois réussir à tout rentrer. Puis tu logeras ta pancarte dans un emplacement propice à la lisibilité. Cette pancarte est un outil précieux et graphique pour faciliter la communication et informer les habitant‧es des patelins de ton milieu rural. Elle devient une forme spécifique de communication publique dans les territoires rustiques, un espace où chacun‧e peut apporter sa touche, comme j’ai pu le faire moi-même.

C’est sans doute à travers ce geste familier que mon envie de parler des langages graphiques dans les milieux ruraux français est née. Il m’arrivera parfois d’employer un vocabulaire qui pourra sembler un peu abrupt, négatif ou dénigrant envers la campagne. Pourtant, il témoigne d’un lien intime et affectif qui me lie à ces coins isolés. À travers ces mots, je souhaite signaler quelque chose de touchant, de charmant, de positif, d’authentique et de sincère. Au moment de l’écriture de ce mémoire, je me trouve à un stade avancé de mes études en graphisme, située dans un contexte urbain. Je viens pourtant de ce qu’on peut nommer un « patelin paumé » : un hameau de montagne, en Ariège, habité à l’année par six péquenot‧tes, dont mes parents qui habitent une petite ferme entourée de terres agricoles. Une cambrousse où, pour voir des ami‧es, l’idéal était de prendre le même bus après l’école, en espérant que nos parents puissent venir nous chercher plus tard ou après le week-end. Plus souvent, le stop ou le vélo étaient nos meilleurs compagnons. C’est grâce à cette ruralité que mon désir d’enquêter, d’observer, de mettre en lumière ses langages visuels, ses codes graphiques, a pris forme, après avoir passé autant de temps à faire les mêmes trajets et à lire inconsciemment les divers signes graphiques qui les rythmaient. Je m’interroge sur une éventualité qui m’est chère : être graphiste dans la campagne. Comment puis-je exercer tout en m’adaptant, en respectant et en prenant connaissance de ce qui existe déjà, des contextes sociaux, économiques et culturels dans lesquels je veux me situer sans imposer une vision citadine ? Je me pose d’autant plus la question avec les outils numériques qui rendent aujourd’hui la création graphique accessible à tout le monde, sans être nécessairement formé dans ce domaine.

J’ai l’impression de redécouvrir le champ graphique rural, alors que, paradoxalement, de par mes origines pedzouilles, je suis censée connaître ces outils visuels, souvent amateurs. Pourtant, il me suffit de prendre la route qui longe l’Arac en direction de Guzet, de passer à côté du pont qui mène à Soulan, pour arriver au rond-point de Kercabanac, qui constitue un carrefour important reliant les bourgades alentours. Je trouve sur le bord de route un petit trésor d’objets graphiques campagnards : une affiche A3 jaune fluorescente pour la « Foire de la Saint-Luc » à Seix, une banderole cloutée au sol pour la « Foire d’automne, marché agricole et artisanal », entièrement en capitales. Des panneaux faits main à partir de bois ou de palettes, servant tantôt à coller des affiches, tantôt à peindre directement sur la surface boisée, avec une irrégularité dans la composition de ces dernières, pour annoncer, par exemple, le concours de la « Funky Family Soupe », le marché de Soueix, etc[fig Rond point de Kerkabanac..

Rond point de Kerkabanac..

Ces objets graphiques permettent d’annoncer les événements, d’informer et de rassembler les habitant‧es des patelins. C’est quand je repasse par ces endroits, que je prends conscience de la nécessité de ces messages. C’est un besoin à la fois social et économique pour les hameaux, les villages, les communautés de communes. Nos belles campagnes n’ont que très rarement le luxe de donner une grande importance au graphisme pour annoncer la prochaine foire, souvent pour des questions de budget ou de temps, et sans doute d’un faible nombre d’ateliers de graphisme dans les environs. Toujours en direction de Guzet : tous les mercredis, de 15h30 à 19h, la halle du village Soueix-Rogalle accueille son marché de producteur·ices et d’artisan‧nes locaux et locales. Une petite armée de stands, certains se contentant d’une simple table pliable ou d’une planche montée sur tréteaux, recouverte d’une nappe, pour mettre en valeur les produits. Des feuilles A4, parfois plastifiées pour se protéger des intempéries, sont accrochées à des palettes de bois verticales ou à d’autres supports en hauteur, afin de mettre en contexte les fabrications locales. J’en aperçois une : « Yaourts, desserts et fromages au lait de bufflonne bio », des retours à la ligne pour chaque mot centré sur la page, en noir, avec une typographie rappelant la Comic Sans Police de caractère Comic Sans.[fig

Police de caractère Comic Sans.[fig .

.

Je tiens à préciser ce que j’entends par « ruralité » dans cet écrit, en m’appuyant sur une étude de l’Insee : Une nouvelle définition du rural pour mieux se rendre compte des réalités des territoires et de leur transformations datant de 2021 (la suite est un paragraphe un peu pompeux sur la définition de la ruralité). Elle se réfère à la grille communale de densité permettant de classer les communes en fonction du nombre de résident‧es et de la répartition de ces dernier‧es sur leur territoire : un espace est dit rural s’il est peu dense ou très peu dense. L’ensemble des communes hors unités urbaines (zones sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions comptant au moins 2 000 habitant‧es) forme ce que l’on peut appeler la « ruralité ». Je vais rester à cette définition qui me servira de base pour caractériser les espaces que je vais évoquer.

J’invite à lire le texte de Sarah Salomé Delétain Tenir Terre, la présence des images graphiques en milieu rural1 publié et consultable sur la plateforme Memo!2 depuis octobre 2024. Son mémoire correspond à ce que j’imaginais pour le mien au départ, jusqu’à sa découverte. Abordant les mêmes thématiques, et partageant des réflexions concernant le design graphique rural. Cela m’a contrainte à approfondir certaines notions et trouver de nouveaux angles d’attaque, me poussant à mener mes enquêtes, à parler de mes observations. Je vous renvoie aussi à celui d’Alexandre d’Hubert Faire local. Comment faire du graphisme ici ?3 (aussi disponible sur Memo!), une enquête sur les caractérisations du « local », ses territoires ainsi que ses identités graphiques.

Une des activités centrales de notre société moderne est la consommation et la production d’images. Cela concerne d’autant plus la ville, création totale de l’humain, avec ses paysages architecturaux et ses images façonnant l’espace urbain. Les images peuplent l’espace public, participent, influencent et composent notre monde social. Comme si elles germaient naturellement, de la même manière que les dernières petites pousses dans le champ auxquelles on ne prête pas attention. Les informations visuelles publiques, devenues la normes dans notre quotidien, on limite notre capacité de concentration à la lecture de ces dernières. Nous faire voir de nouvelles images va créer une nouvelle économie, celle de capter notre attention. Cela va passer par exemple dans l’innovation de dispositifs placés de manière stratégique, ou en variant leur dimension et leur nombre. Pour voir, il faut la volonté de voir, la volonté de différencier tous ces éléments dans cet amas de formes.

La publicité (forme visuelle majoritaire dans l’espace urbain), qui d’origine est désignée comme une pratique de médiatisation dans le but de porter un discours ou un débat dans le domaine public4, est désormais un outil de communication de masse. Avec la diversification des supports et de la multiplication des moyens médiatiques existants, les zones urbaines sont noyées de pubs qui se renouvellent rapidement. Les images, iconographiques et textuelles, deviennent des modalités de communications de leur espace.

Face à la prolifération de ces images de masse dans le paysage urbain, des villes comme São Paulo ou bien Grenoble interdisent désormais la publicité dans l’espace public. Cela comprend principalement les immenses panneaux commerciaux, diverses affiches, ainsi que des enseignes laissant apparaître des étendues de bâtiments et des rues désormais plus aérées. Le florilège de formes visuelles omniprésentes dans ces espaces à tel point qu’on ne constate pas les changements, devenant la norme ; les enlever perturbe notre regard sur ce lieu.

Si la ville se distingue par l’éclosion constante d’images, la campagne, quant à elle, semble plus timide face à cette frénésie visuelle. Mais hormis cette différence quantitative, dans les « deux » territoires, il y a cette méconnaissance de l’origine de ces formes graphiques. D’où proviennent-elles, qui les conçoit, quel est le temps dédié au processus créatif ?

Dans les espaces accueillant du design graphique (projets signalétiques, brochures, salles d’attentes…), le nom du/de la graphiste n’est pas visible ou très peu mis en avant. Il y a une présence effacée, peu valorisée, on oublie que cela a été produit. Dans le design de campagnes et de projets amateurs, l’enjeu n’est pas de savoir qui l’a produit. Ce qui importe, c’est l’utilité et l’efficacité de l’objet, soulignant ainsi la caractéristique d’amateur‧ice : tout le monde peut le faire.

Revenons brièvement à la publicité, l’image de communication à but commercial. Les qualitatifs du mot design, selon Bruno Remaury cité dans Qualifier le design : entre usage, esthétique et consommation ; p.3–10 : Les usages culturels du mot design5: « La première caractéristique du mot design est qu’il arrive au moment où la dimension industrielle de l’objet se développe et où il est, de ce fait, conditionné par elle. » Il y a ce conditionnement du design à l’objet utilitaire, une définition ancrée culturellement : « Et dès qu’il désigne un autre champ que celui de l’objet utilitaire, design se trouve automatiquement complété d’un qualificatif qui précise la pratique en question : design graphique, design d’environnement, design de mode, design d’intérieur, web design, design paysager, design textile, etc. » Cela amène à penser que le design seul, ses préfixes et suffixes n’est qu’industrie, marketing. Une définition que je partageais plus ou moins avant de commencer mes études dans ce domaine, par manque de volonté de creuser davantage mes réflexions.

Enfin la campagne ! La route fut un peu longue. Dorénavant, la présence du design d’utilité publique apparaît aussi bien dans le territoire du/de la campagnard‧e ou dans l’environnement du/de la citadin‧e. Je pense notamment aux panneaux d’indication en adhésif qui ont remplacé la majorité des pancartes gravées, peintes sur bois

La ruralité constitue une ressource d’interventions et de projets. Elle donne la possibilité de travailler des dispositifs créatifs qui s’accordent avec les éléments du monde rural et agricole. Notamment en architecture9, je prends l’exemple de Lacaton & Vassal à Coutras et de leur maison s’inspirant d’une serre. Les technologies paysannes (passant de l’outillage bricolé aux outils de transport plus ou moins récents) ont sans cesse fait preuve d’ingéniosité, inaugurant des outils toujours plus performants. La cambrousse devient sujette à des initiatives dans d’autres branches du design. Bon pour un tour10, une structure polyvalente installée à Castillon-la-Bataille, initiée par deux graphistes : Fanny Garcia et Jack Usine. À la fois un atelier de création, une association culturelle ainsi qu’une maison d’édition, cette structure mène des actions graphiques et artisanales en milieu rural, qu’elle considère comme un terrain de recherche pour leurs créations. Le fait de les mentionner témoigne de leur capacité d’adaptation, de leur démarche tout-terrain, et de leur compréhension du contexte social dans lequel iels interviennent. L’iconographie de leur projet semble rendre hommage à la culture graphique de la campagne, chaque création s’harmonise avec le paysage dans lequel elle se trouve[fig

J’en viens à une revendication qui me tient à cœur : la campagne a su construire son champ graphique, et on le connait, parce que les images de la ruralité ont cette capacité à être pérennes. À l’inverse de la ville où les changements sont rapides, avec toujours plus d’influences visuelles, certains objets graphiques de la cambrousse conservent longtemps les mêmes esthétiques vernaculaires. Dans l’intention d’écrire sur le graphisme rural, la notion de « vernaculaire » fut l’une des premières qui me soit venue, spontanément. Alexandre d’Hubert a eu cette même spontanéité pour son mémoire : Faire local. Comment faire du graphisme ici ? Pourquoi ? Dans son étude, les attributs « d’utilités » et de « fait maison » sont utilisés pour décrire une (des) définition du vernaculaire, en reprenant les propos de Clément Chéroux dans Vernaculaires : Essais d’histoire de la photographie11: « Étymologiquement, le mot « vernaculaire » est dérivé du latin « verna » qui signifie « esclave né dans la maison ». Il circonscrit donc, tout d’abord, une zone de l’activité humaine liée à la servilité, ou tout du moins aux services. Le vernaculaire sert : il est utile. (…) Par extension, le mot recouvre donc tout ce qui est confectionné, élevé, ou cultivé à la maison. (…) Dans le système capitaliste, le vernaculaire est l’envers de la marchandise industrielle. Il échappe par conséquent à la domination du marché. Cette dimension économique de la notion est absolument essentielle pour la comprendre. Reprenant l’analyse d’Ivan Illich sur le « genre vernaculaire », Pierre Frey propose d’inclure dans cette catégorie “toutes les démarches qui tendent à agencer de manière optimale les ressources et les matériaux disponibles en abondance, gratuitement ou à bas prix, y compris la plus importante d’entre elles : la force de travail. Est vernaculaire, en somme, tout ce qui demeure périphérique ou extérieur aux flux mondiaux du capital et tout ce qui, de gré ou de force, se dérobe à son contrôle (…) ». Après cette citation, Alexandre d’Hubert commente : « Le vernaculaire est donc tout ce qui appartient à l’ordre du “fait maison”, de l’amateur, hors de l’économie de marché (…) ». Malgré que cette définition soit succincte, elle me permet de préciser mon utilisation de ce mot. Les mémoires de Marine Rigal Les panneaux annonymes centrés en Aveyron12 ainsi que de Sarah Salomé Delétain Tenir Terre, la présence des images graphiques en milieu rural sont comme des recueils visuels, des collectes d’images assez conséquentes sur les objets graphiques de ces milieux. Allant du panneau façonné à la main au bord de la route, de l’affiche fluorescente annonçant le prochain événement du patelin, aux flyers éparpillés sur les quelques constructions humaines faits sur LibreOffice. On peut qualifier ces travaux de « par défaut » ou de productions d’amateur‧ices. Le mémoire de Yohann Bertrandy Tout le monde est graphiste13 à la dimension d’un registre portant sur ce type de réalisations d’amateur‧rices dans les années 2000, je précise qu’il n’aborde pas cette notion forcément vis à vis de la campagne, mais principalement sur les collectifs et les associations. Ce « catalogue » permet de comparer avec les objets graphiques vernaculaires de maintenant, au travers par exemple du travail de la collection de Sarah Salomé Delétain, et de constater une similitude, comme si il n’y a avait pas l’utilité, ni la volonté de se renouveler. L’objectif de ces documents graphiques est « juste » de faire circuler les informations entres les individu‧es.

Un mot d’ordre de la campagne : la débrouille. Une conséquence des faibles dynamiques, opposées à celles des zones urbaines, impactant les transports ainsi que les infrastructures événementielles de ces territoires, comme le souligne le livre de Sylvie Dubuc, Dynamisme rural : l’effet des petites villes14, ou une étude disponible : Mobilités dans les espaces peu denses en 2040, un défi à relever dès aujourd’hui15. De plus, le budget des mairies rurales est bien inférieur à celui des villes16, d’où la nécessité de créer des communautés de communes pour combler les besoins. Autrement dit, ce sont des milieux délaissés par une population majoritairement citadine. Cette débrouille devient essentielle dans ces espaces, touchant également les actions graphiques qui les jalonnent.

Le graphisme rural, c’est comme certaines recettes de grand-mère : intemporel et fait maison ! Ces fabrications artisanales vont être par exemple les panneaux de bords de routes. Les populations des bourgades se saisissent de pinceaux, de peintures, de marqueurs, de planches, de palettes, de toiles, de bâches, de piquets, bref tout est bon à prendre. Dans un but d’attraction et de communication, ils sont placés aux bords des routes, carrefours, ronds-points pour être vu par un maximum de passant·es. Avec peu d’informations écrites sur un fond uni, généralement en capital prenant la totalité de la surface. Ces productions sont un moyen d’exister, de signaler une présence. Les pancartes, souvent réalisées de manière naïve, peuvent être conçues pour durer, comme pour indiquer l’emplacement d’une exploitation. Elles peuvent être également pensée pour une courte période, pour l’annonce d’un événement temporaire, comme une fête de village, ou un vide-grenier. Les paysages de pancartes bricolées répondent aux panneaux publicitaires qui envahissent les terrains depuis le XXe siècle. Même si la publicité a été réglementée suite à sa sur-présence, elle reste massive. Elle rend invisible les plus petites productions, sans oublier les implantations de panneaux publicitaires illégales ; cf : Paysages de France : contre l’envahissement publicitaire ou bien des articles de France Bleu17. Produire des objets graphiques, c’est s’engager dans un combat pour la visibilité et la réappropriation des terrains.

Au-delà des bords de route où s’élèvent les pancartes, des manifestations visuelles apparaissent sur divers supports d’affichage, plus ou moins rustiques. Les tableaux d’affichage, les façades et les abris-bus deviennent des lieux d’exposition à part entière, sur lesquels l’accumulation d’affiches et de flyers, aux formats A5, A4, A3, marque différentes périodes, comme si l’on était témoins d’une mémoire historique de ces lieux, retraçant les événements passé

Un cumul de documents graphiques innondant un mur..

Un cumul de documents graphiques innondant un mur..

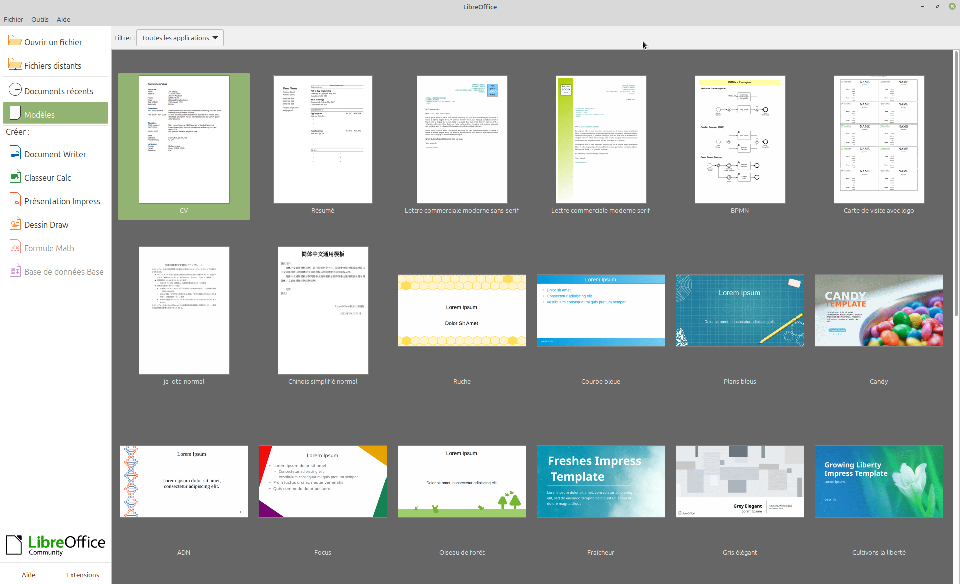

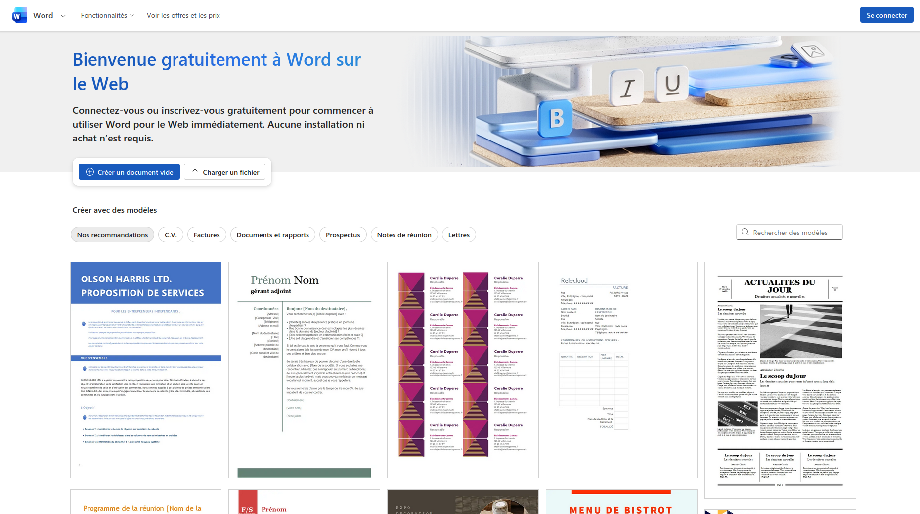

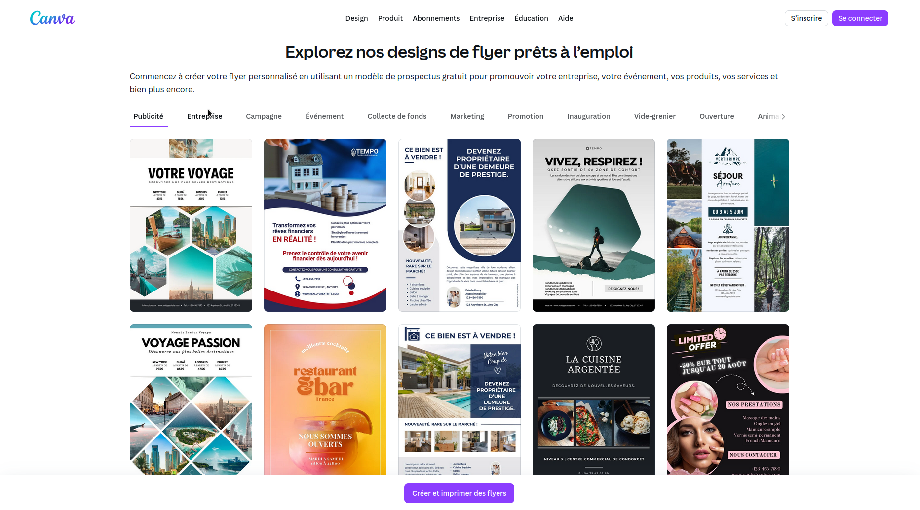

Les formes visuelles et les processus de réalisation de ces prospectus sont pensés pour être conçus rapidement, composés à partir d’un logiciel de mise en page gratuit et accessible, comme LibreOffice (sur Windows ou macOS, il n’est pas toujours préinstallé, contrairement à Linux, mais librement téléchargeable), ou Canva accessible depuis le web qui propose un large catalogue de templates. Pour le choix de la police de caractère, on en prend une simple et surtout disponible, qu’elle soit déjà présélectionnée sur un template de Canva18 ou de LibreOffice, ou bien fournie dans l’outil de sélection de polices du système d’exploitation. Pour les systèmes Windows, il y a la police Arial Police de caractère Arial., très répandue et choisie pour sa lisibilité, appréciée pour les titrages de par son épaisseur. On peut la garder pour les autres informations importantes (lieu, date, pour quoi) pour optimiser leur visibilité, il faut juste réduire la taille du corps de police vis à vis du titre. L’idée est d’occuper un espace important de la surface de l’affiche ou du flyer en centrant ces informations.

Police de caractère Arial., très répandue et choisie pour sa lisibilité, appréciée pour les titrages de par son épaisseur. On peut la garder pour les autres informations importantes (lieu, date, pour quoi) pour optimiser leur visibilité, il faut juste réduire la taille du corps de police vis à vis du titre. L’idée est d’occuper un espace important de la surface de l’affiche ou du flyer en centrant ces informations.

Le support idéal serait une affiche jaune, orange, rose fluo avec des bannières de texte en noir, proposant très peu d’images, éventuellement des pictogrammes qui suivent la monochromie du texte pour appuyer le sujet de l’affiche (par exemple un pictogramme représentant des boules de pétanque pour l’annonce du prochain concours de pétanque d’un village), placé à l’endroit où le texte laisse de la place .

.

Légèrement soufflé à quelques reprises dans cet écrit, le budget est l’une des raisons majeures expliquant le choix (ou le non-choix) de la fabrication maison, ainsi que le manque de temps pour la réalisation d’une production. Les espaces ruraux sont propices à la création de collectifs, d’associations ; leur sort de territoires oubliés engendre un besoin de mettre en place des actions sociales, souvent organisées par des bénévoles. Et quand l’objectif est d’imprimer en petite quantité, pour un nombre de personnes limité, ou bien pour une durée éphémère, il n’y a pas grand intérêt à faire appel à un‧e graphiste. Cela concerne le domaine de l’agriculture ainsi que celui de la vente de produits locaux où la communication visuelle est primordiale. Cependant, ce sont des secteurs où les conditions sont fréquemment précaires. Cela conduit à ce que la priorité donnée à l’identité visuelle ou au dispositif de vente se retrouve impacté. Le « faire soi-même » devient une solution qui fonctionnelle et peu coûteuse, cela encourage à passer outre les contraintes matérielles également. Même s’il s’agit d’une esthétique de bricolage, amateur‧ice et vernaculaire, c’est une production visuelle qui a résolu un problème, tout comme le design.

Au cours des années 2000, les outils numériques (ordinateurs, imprimantes) sont devenues plus performantes et moins coûteuses. Le prix des papiers et des encres a diminué, donc également celui des impressions. La demande de production de documents, pour divers événements ou projets spécifiques, s’est intensifiée, notamment de la part des associations, des PME et même des particuliers. Il existe autant de propositions de prix qu’il existe de types de papier. De plus, les formats standards (A5, A4, A3), souvent choisis dans le design d’amateur‧ices, reviennent moins cher. On peut avoir recours aux médiathèques, librairies, mairies qui proposent des services d’impressions à moindre coût, voire gratuits. Ces solutions d’impression entraînent une standardisation de certaines esthétiques vernaculaires. Je pense aux affiches fluorescente, connues de tous·tes. Elles sont bon marché, d’autant plus si elles restent dans des formats standards et si elles sont imprimées en grande quantité. Avec leur visuel tape-à-l’œil, elles semblent indémodables en zone rurale.

Je constate, à travers l’expérience de mes parents agriculteur‧ices, que ce travail est aussi conséquent qu’éprouvant. À cela s’ajoute la préparation pour le marché chaque semaine, l’identité graphique est reléguée au second plan. Encore une fois, on se débrouille pour bricoler un dispositif de vente. Il faut également admettre que travailler avec un·e professionnel·le est un long processus de discussions, de concessions, de décisions, de renseignements et de tentatives pour obtenir un résultat qui s’accorde le mieux aux idées projetées. Ce long processus n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de présenter des événements temporaires. Lorsqu’il y a plusieurs événements annoncés, il faut prendre en compte le rythme constant que cela implique. Le « fait » rapidement, ou la réutilisation d’un modèle qui fonctionne, où seules les informations sont à changer, pérennisent cette esthétique vernaculaire.

Abordons un élément clé du design vernaculaire de campagne :☆ les templates ☆. Leur disponibilité immédiate de ces derniers issue de la démocratisation du numérique, est omniprésente dans les outils amateurs de productions graphiques. Ils sont souvent intégrés dans les systèmes d’exploitation ou disponibles en ligne. Un template est un modèle, un gabarit qui permet de structurer un message, pouvant ensuite être imprimé. Cela peut être également une interface, ou encore la conception de notre propre site web. Par exemple, la mise en forme de nos réseaux sociaux est prédéfinie, mais on personnalise le contenu (images, textes).

L’intérêt est d’avoir un modèle à suivre afin de rendre notre travail plus « professionnel ». Ces gabarits sont essentiellement utilisés pour la mise en page. Leur popularisation va de pair avec l’avènement de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Les personnes de tous corps de métier et d’activités s’y sont intéressées et ont exprimé un besoin d’y avoir accès facilement, amenant des graphistes à créer des formes préconfigurées pour divers contenus, mais également des outils et des systèmes. Les créateur·ices de ces modèles ne poursuivent plus le processus de fabrication dans son intégralité. L’amateur‧ice prend possession d’une mise en forme prémâchée. Notamment grâce aux outils facilement disponibles comme Canva et LibreOffice déjà cités, mais encore Microsoft Publisher et Word, des noms connus par une majorité possédant chacun un catalogue de « modèles de conception » dont beaucoup sont gratuits Un bref aperçu de la galerie de « formes » de LibreOffice.

Un bref aperçu de la galerie de « formes » de LibreOffice. La galerie « fontwork » de LibreOffice..

La galerie « fontwork » de LibreOffice..

L’objectif premier de ces templates était de permettre à des non-graphistes de produire des documents d’une qualité suffisante, avec l’idée de réduire l’aspect amateur. La hiérarchisation des informations, leur positionnement, les polices de caractères, les codes couleurs sont déjà prédéfinis. Ces modèles peuvent être classés par thème, afin de correspondre aux intentions : C.V., vide-grenier, événement, concert, publicité, …, mais également par type d’objets : flyers, cartes de visite, affiches, étiquettes, ….

Ironiquement, cette hybridation entre approche professionnelle et prise en main par des personnes non familiarisées avec la création graphique conserve finalement un résultat amateur. Ce qui rend les templates séduisants, c’est le gain de temps et d’argent. Toutefois, l’utilisation de ces outils standardise l’esthétique vernaculaire et limite la diversité des propositions créatives.

Cette dimension du design vernaculaire m’a interrogé : dans quelle mesure les outils numériques (en l’occurrence les templates) ont-ils impacté la notion de débrouille en milieu rural ? Est-ce une « semi-débrouille », ou s’agit-il d’une évolution de la débrouille. Qui reste néanmoins dans la logique de « faire avec ce qu’on a » et à moindre coût ?

Une autre trace graphique vernaculaire qui s’éloigne de la notion d’amateurisme : les peintures de lettres sur les façades. Le métier de peintre de lettres sur façade avait autrefois une grande importance, notamment en milieu rural, au vu des nombreux vestiges encore visibles aujourd’hui. Profession qui revient un peu aujourd’hui sur le devant de la scène mais presqu’en milieu urbain. Je peux conseiller le travail de Jules Vernacular, agissant come herbier typologique consacrés aux écritures artisanales.

Cette pratique fait partie du folklore des villages français, son importance culturelle est évidente. Le choix du style du lettrage est déterminant sur le message qu’il véhicule, tel que l’utilisation du rouge pour une enseigne de boucherie19. C’est une pratique qui prend également en compte la structure des bâtiments et de leur architecture. Désormais exercée par un nombre restreint d’artisan‧es: « Autrefois, dans chaque localité, on trouvait des peintres spécialisés dans les lettres, bien avant l’ère des ordinateurs et des imprimantes. ». Ce métier s’oppose, par sa nature à la publicité et aux enseignes floquées sur n’importe quelle surface, ne prenant pas en compte l’architecture des bâtiments ni de leur contexte spécifique. S’ajoute à cela l’uniformisation des typographies dans l’espace visuel.

Ce sentiment d’uniformisation est également partagé par Genowefa Pawlak, peintre en lettre dans le Gers. Elle communique son opinion dans le podcast Carnets de campagne20. Habitante de Saint-Léonard, petit village du Gers, elle confirme lors de cette interview que la pratique de peintre en lettres a été oubliée depuis environ une cinquantaine d’années. Surtout depuis ce qu’elle nomme « l’avènement du plastique ». Dans sa profession il est essentiel d’être à l’écoute du/de la client·e pour s’accorder à son image. Ramener les enseignes peintes à la main et remplacer le plastique permettrait de conserver et de pérenniser le patrimoine. Et notion à ne pas négliger : la durabilité de ces objets graphiques.

À la question : « Avez-vous une idée du nombre de professionnel·les comme vous aujourd’hui en France ? » ; sa réponse est : « Je ne les connais pas tous·tes, mais peut-être une cinquantaine. Certainement plus dans nos grande villes. En zone rurale…C’est plus compliqué de faire redécouvrir cette chose-là. Peut-être que sur les territoires ruraux, les artisan‧es d’art sont un peu plus connus du public. » Je relève dans ses mots que les travailleur‧euses de l’art dans les villes sont en majorité méconnu‧es. Bien qu’il y en aurait potentiellement plus, de par leur nombre se faire une place et une visibilité se complique. J’aurai l’occasion par la suite, à travers un témoignage, de souligner cette notion « d’être inconnu·e » dans les villes.

En 2023, Tristan Gesret a organisé dans son atelier à Grand-Champ, dans le Morbihan, la toute première édition de Martre. Un événement réunissant les peintres en lettres de France. L’idée : fédérer ces artistes et réfléchir à un meilleur encadrement de la profession et d’apporter un souffle de motivation et de solidarité entre ces travailleur‧euses. Cette rencontre permet de mettre en lumière la pérennité de cette culture du lettrage, et valorise les quelques praticien‧nes qui continuent ou commencent à l’exercer.

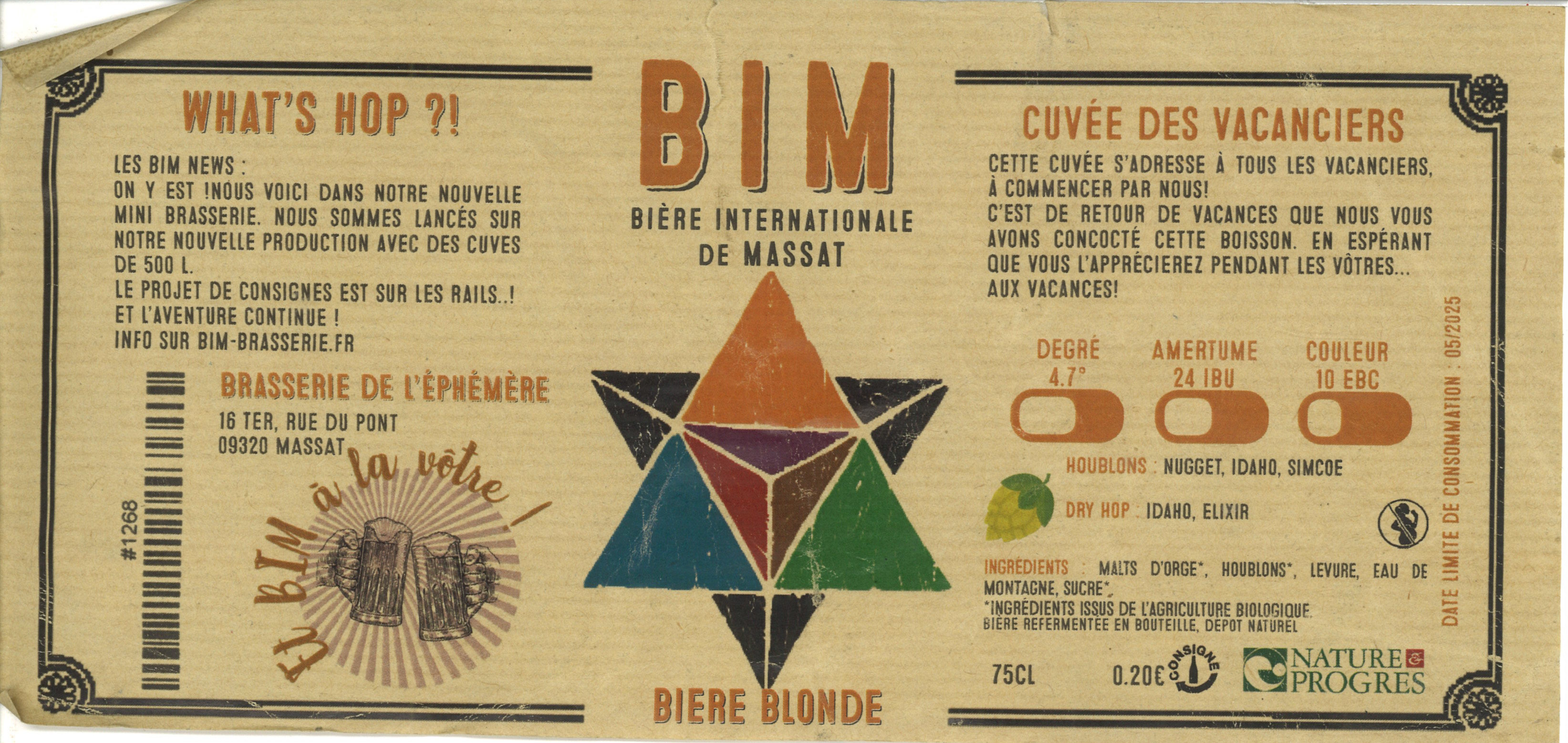

Je sors un pied du design vernaculaire et amateur, tout en veillant à en garder un dans la boue, pour aller à la rencontre de personnes qui ont un rapport plus précis voire professionnel avec le design graphique en milieu rural. J’ai eu l’occasion d’avoir trois discussions qui m’ont toutes beaucoup apporté sur ce vaste sujet qu’est le design graphique rural, en passant par leurs professions et expériences. La BIM !, Émilie Martin et Émilie Lordemus ont partagé avec moi leur choix de vie au sein de cet environnement qu’est la campagne. Leur but est également d’offrir des perspectives authentiques, qui permettent de comprendre le lien entre la pratique du design et son environnement social et économique.

Être enfant de paysan·nes m’a conduite à passer un week-end dans l’Ariège, afin d’aider ma mère à vendre au Marché-Forum de Massat. C’était également l’occasion de rencontrer Pierre et Guillaume, qui forment l’équipe de la BIM ! (Bière Internationale de Massat). Je les remercie encore d’avoir pris un peu de temps, entre deux consignes d’échanger avec moi.

Leurs bières, consommées au sein de la famille, m’ont permis à de multiples occasions d’observer leur charte graphique. Un ensemble que j’ai trouvé précis et travaillé, loin de l’esthétique « d’amateur‧ices » que l’on retrouve souvent dans les produits locaux des marchés des petits villages.

J’ai voulu savoir qui était l’auteur·ice de leur charte graphique, si c’était de leur main. Il s’agit d’une personne, plus précisément d’un « pote qui faits du design ». En contact avec un plasticien qui avait réalisé un dessin d’étoile, cet ami a ainsi fait l’identité visuelle de la brasserie. Je me suis ensuite intéressée au processus de création, puis également à la rémunération. Concernant la première question, les dessins ont d’abord été fait à la main pour ensuite être numérisés. La mise en page se passe sur InDesign, un logiciel de PAO produit par Adobe Systems essentiellement conçu pour produire des affiches, dépliants, livres, etc. Quant à la rémunération, elle repose sur un échange de services, action monnaie courante et importante en campagne, de par sa dimension solidaire. En raison du manque de moyens et de temps dans les terres agricoles, l’identité visuelle est souvent négligée. C’est pourquoi j’avais cette curiosité concernant la BIM ! : quelle place prend la charte graphique au sein de l’entreprise en termes de temps et d’attention ? Elle est assez importante, surtout concernant le temps dédiée aux impressions, réalisées sur papiers standards avec une imprimante laser. Cela m’intéressait de savoir quelle manière ils définiraient leur charte graphique, ainsi que les éventuels retours des client·es. Simple et efficace sont les mots qui la caractérisent, et les retours sont souvent positifs.

Cette première discussion met en lumière une réponse possible pour ne pas sacrifier les besoins au budget, en particulier à l’échelle locale en milieu rural : l’échange de services. Le troc en milieu rural n’est pas un geste anodin et rare, il constitue une solution permettant d’échanger un savoir-faire contre un autre et témoigne d’un besoin de solidarité en campagne. Bien qu’il ne résolu pas nécessairement la totalité des enjeux économiques.

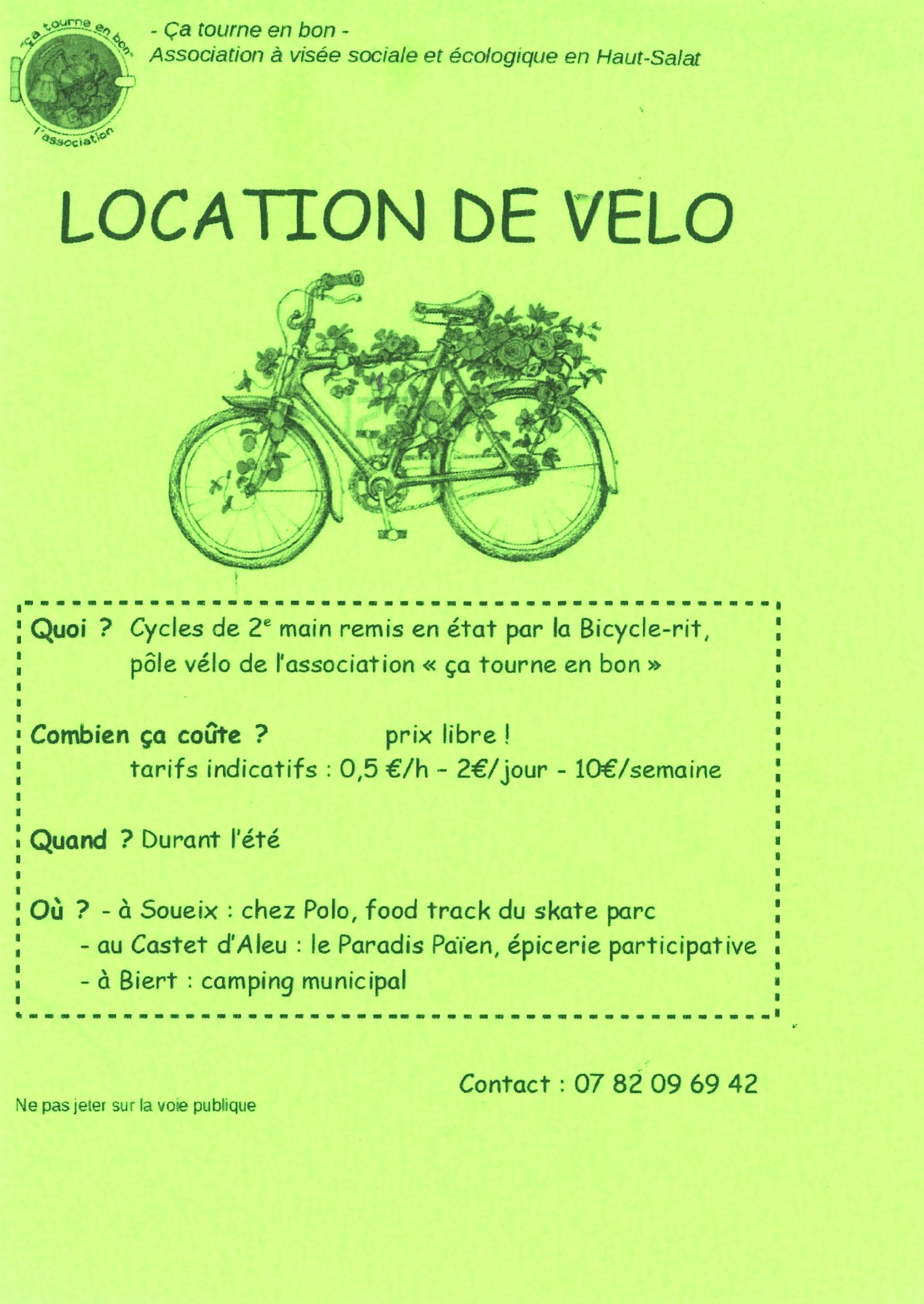

J’ai décidé de contacter Émilie Martin après avoir appris qu’elle avait d’abord travaillé dans le design avant de devenir maraîchère. Malgré sa profession actuelle, elle réalise de temps à autre des affiches et des flyers pour des petits marchés locaux et pour des ami·es dans le but de rendre service. Cette discussion témoigne de sa relation avec le design et les objets graphiques qu’elle crée occasionnellement, apportant son aide à autrui. Je la remercie également d’avoir pris le temps de répondre à mes mails.

Émilie Martin a étudié le graphisme à l’École Supérieure d’Arts Graphiques et de communication visuelle, Axe Sud à Toulouse, où elle a obtenu son diplôme de conceptrice designer graphique. Au sein de cette école, elle réalise également un master en web design. En parallèle de ses études, elle effectue des stages en tant que graphiste au sein d’agences de communication toulousaines. À la fin de son cursus, elle est embauchée en tant que graphiste et web designer dans une agence, toujours à Toulouse. Elle va y rester quelques années, tout en se questionnant petit à petit sur le sens de son métier et de ses motivations. À la suite de circonstances personnelles, elle se décide à déménager en Ariège, ne pouvant pas résister à l’appel de la montagne et de son air frais. Elle m’explique d’abord l’arrêt de son activité de graphiste, qu’elle finira par reprendre en répondant à une offre d’emploi en CDD dans une association, afin de financer les dernières rénovations de sa nouvelle maison. Une association qui prônait des valeurs qui n’ont pas été actées. Ses mots sauront mieux mettre en lumière ce qu’elle a ressenti : « je me suis dit pourquoi pas, mettre mes compétences au service d’une noble cause associative, qui plus est se targue de défendre le vivant et la biodiversité. Mais à la fin du cdd j’ai refusé le cdi, très déçue de cette association21 me reprenant la claque à la figure que ce métier n’a pas de sens. On ment, on édulcore, on vend du rêve. Le marketing ne m’intéresse plus du tout. J’ai un temps profité du chômage de ce cdd pour reprendre les travaux de la maison et puis à nouveau me voilà sans un sou pour poursuivre. J’ai alors postulé pour graphiste à la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Mais là encore ce fut bref, je n’avais plus l’habitude de recevoir des ordres, d’être la petite main de quelqu’un, et les projets n’étaient pas du tout créatifs alors je n’ai pas voulu renouveler à la fin du contrat ». Cette rupture de contrat marquera la fin de son activité en tant que graphiste professionnelle.

Je me suis permise de prendre un peu de temps pour résumer son cheminement, afin de comprendre ses choix en ce qui concerne son changement d’environnement social. Plus précisément : en tant que maraîchère qui continue aujourd’hui de s’investir de manière occasionnelle dans de petits projets pour son entourage ou pour elle-même. Projets qui s’observent dans des petits marchés (comme celui de Soueix-Rogalle par exemple.).

Ces derniers sont organisés par de petites associations tenues notamment par les producteur·ices de ces-mêmes marchés. Il s’agit, toujours dans un esprit de solidarité, de comprendre les besoins de son environnement pour favoriser des activités locales : « le logo et les étiquettes de la brasserie des 3 seigneurs,  Logo de la Brasserie des 3 seigneurs située à Soulan en Ariège. les affiches de promotion des marchés de producteurs locaux et leurs événements festifs(…)

Logo de la Brasserie des 3 seigneurs située à Soulan en Ariège. les affiches de promotion des marchés de producteurs locaux et leurs événements festifs(…) Affiche pour annoncer un des marché festif de Soueix. je l’exerce uniquement l’hiver si j’ai du temps libre et que les projets demandés me plaisent. Ce qui est le plus important pour moi c’est de rendre service, comme il n’y a pas de graphiste je dis souvent oui et je me débrouille pour trouver le temps de répondre à la demande ».

Affiche pour annoncer un des marché festif de Soueix. je l’exerce uniquement l’hiver si j’ai du temps libre et que les projets demandés me plaisent. Ce qui est le plus important pour moi c’est de rendre service, comme il n’y a pas de graphiste je dis souvent oui et je me débrouille pour trouver le temps de répondre à la demande ».

Lorsque j’ai interrogé Émilie sur les raisons qui la poussent encore à ce jour à créer des objets graphiques malgré sa nouvelle activité de maraîchère, sa réponse fut simple : « il n’y a pas de graphistes ici, c’est comme ça que j’ai obtenu les quelques projets que j’ai faits ici en Ariège ». Elle souligne que la complicité est nécessaire lors de l’organisation d’événements en milieu rural. En raison du manque de moyens et de temps, et comme en témoigne Émilie, le métier de graphiste reste rare dans ces territoires.

Je me suis accordée un petit bonus en lui posant une question concernant ses observations par rapport aux images environnantes de sa campagne : « Concernant les affiches flyers qui tournent ici je dirais que comme partout il y a de tout : de l’affiche jaune fluo pour annoncer le loto (simple mais très efficace), en passant pas des affiches moins efficaces et plus amateur avec des styles de typo démodées et des visuel pas terribles, et il y en a quelques une de correctes mais on est pas dans l’air du temps comme dans les grandes villes c’est certain ! j’aime bien celles qui annoncent les événements à Bonac place l’été, et certaines qui sont sorties pour annoncer le marché nocturne à Massat. » À travers son témoignage, s’affirme l’utilité de réaliser des objets de communication en milieu rural et du manque de professionnel·le se confirme. Ses projets s’ancrent dans les relations humaines, dans le but de rendre service par sa pratique, et l’importance ne réside pas dans la notion de profession, mais dans ce qu’une personne peut apporter dans un temps immédiat et un contexte spécifique.

J’arrive désormais à l’échange que j’ai eu avec Émilie Lordemus, et je tiens évidemment à la remercier d’avoir accepté. Elle a étudié à l’École Supérieure des Arts et de la Communication des Pyrénées de Pau, elle vit désormais dans le Limousin au Plateau de Millevaches, bref, dans la cambrousse. Toujours dans le même axe de réflexion, l’objectif était d’aborder sa décision de continuer à exercer son métier au cœur d’une bourgade, ainsi que la manière dont elle s’est adaptée à ce cadre de vie et de travail.

Après avoir fait une mise au point sur ses activités en milieu rural, elle me précise son rôle de graphiste parmi le collectif Zélie. Tout en m’informant que le collectif est moins actif qu’avant, car les associations et les structures en campagne, par manque de moyens, proposent moins d’offres. En parallèle elle a co-fondé le Constance Social Club, un centre social à Faux-la-Montagne en Creuse qui organisait des événements culturels, des animations dans le village. Ce centre n’existe plus à ce jour. Elle continue d’exercer dans le domaine de l’animation et travaille pour des commanditaires associatifs ou de TPE, souvent en espace rural.

Un premier constat : la diversité d’accomplissements et d’activités développées. Pourquoi avoir choisi la ruralité, sachant, comme elle me l’a signalé, que ce n’est le lieu idéal pour vivre de sa production graphique. Et qu’il y a toujours un risque de devoir prendre un autre travail à côté. Pour Émilie, il y avait déjà cette attache liée à la campagne, ainsi qu’un non désir, à l’origine, d’aller vivre dans les métropoles. Son rapport à l’image, de par sa capacité à communiquer au-delà du texte, de la langue et du bagage culturel, l’a amené à étendre ses champs d’expertises : performance, design textile, événementiel ; et notamment le design territorial, poussant ses processus de réflexions sur le design. Je me permets d’utiliser ces termes pour être plus explicite et pour éviter le moins possible de déformer ses propos : « Dans le processus de design, il y a une problématique qui se présente. De fait elle est complexe, de fait il y a plusieurs questions, de fait il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Et du coup il y a plusieurs besoins. Comment tu trouves une espèce de voix synthétique qui va permettre de répondre à cette spécificité ? ». Ses réflexions sur le design l’ont amené à se sentir en capacité de s’adapter à son environnement.

Avant d’arriver dans la ruralité il y a eu plusieurs aventures, dont Marseille, un véritable coup de cœur pour cette ville, qui à l’époque, selon ses dires, était surtout un agglomérat de patelins. Mais malheureusement, la difficulté à « se faire une place » dans cette ville l’a amenée à quitter Marseille. Pour résumer brièvement sa décision finale, influencée par de nombreux concours de circonstances, dont la rencontre avec des personnes ayant organisé un festival en Corrèze: « une expérience alliant potes et programmation, qui, de fils en aiguille se précise en projets mêlant événement et animation, des festivals en campagne pour la campagne ». Résultant d’une « découverte » du Limousin, et d’une accroche avec sa population, couplé à la difficulté de se faire une place à Marseille, alors que ses actions sont devenues visibles dans un territoire plus ouvert.

Maintenant qu’elle s’est installée en campagne, qu’est-ce qui est important à prendre compte dans les demandes quand on fait du graphisme en ruralité ? À cette question aux multiples réponses, Émilie m’a donné celles-ci : commandes de logo ; des associations qui développent leur activité ; des affiches, un peu de web. Émilie propose des identités visuelles que les client·es pourront s’approprier, afin de s’adapter à leur budget sur le long terme : « j’ai un tarif qui est conséquent pour la bourse du/de la client·e mais qui est très faible pour les prix en ville. Mais par contre cela inclut un service après vente, c’est-à-dire si un·e client·e me rappelle ne serait-ce que 3 ans après pour me dire de changer le numéro de téléphone sur la carte de visite, je vais le faire et ça va être gratos ». La question du design inclut les besoins et l’autonomie des demandeur‧euses, et également une baisse des tarifs en ruralité.

Intervenir dans les zones rurales amène Émilie a être designer au service du besoin, avec des moment plus ennuyeux, moins créatifs mais qui demandent beaucoup de réflexions. Il est essentiel pour elle de prendre en compte, honorer et valoriser la culture rurale ainsi que ses codes. Même si cela inclut parfois des projets moins innovants, ils apportent des rencontres, des moments de solidarités et de partages. Lors de notre discussion, Émilie a évoqué le projet Super Rural22 auquel elle a contribué, notamment en concevant la charte graphique Image visuel de l’événement.. Il s’agit d’une initiative qui a pour but de comprendre comment fonctionne la vitalité de la ruralité au travers d’animations diversifiées sur le thème de « l’habitabilité » (l’ensemble des conditions de l’habitat, aussi bien matérielles qu’idéelles). Un projet qui satisfait Émilie, lui permettant d’affirmer son appartenance au territoire et sa relation avec les autres. Elle évoque, et je ne peux que partager ses propos, qu’il est essentiel de ne pas faire preuve de condescendance vis à vis de notre savoir-faire en design graphique, qui n’est pas compris de tous·tes. La ruralité est une source d’inspiration, elle peut nourrir notre curiosité, notre épanouissement intellectuel de par ses richesses et ses valeurs. Son rapport à la ruralité relève du respect et de l’amour, de ce que la campagne offre comme perspectives : politique, décisions de vie, rapport au monde. Brièvement mentionné un peu plus tôt, le choix de vivre à la campagne implique des sacrifices comme les revenus à la baisses, le risque d’être graphiste à mi-temps et de devoir exercer d’autres professions, se débrouiller pour vivre.

Image visuel de l’événement.. Il s’agit d’une initiative qui a pour but de comprendre comment fonctionne la vitalité de la ruralité au travers d’animations diversifiées sur le thème de « l’habitabilité » (l’ensemble des conditions de l’habitat, aussi bien matérielles qu’idéelles). Un projet qui satisfait Émilie, lui permettant d’affirmer son appartenance au territoire et sa relation avec les autres. Elle évoque, et je ne peux que partager ses propos, qu’il est essentiel de ne pas faire preuve de condescendance vis à vis de notre savoir-faire en design graphique, qui n’est pas compris de tous·tes. La ruralité est une source d’inspiration, elle peut nourrir notre curiosité, notre épanouissement intellectuel de par ses richesses et ses valeurs. Son rapport à la ruralité relève du respect et de l’amour, de ce que la campagne offre comme perspectives : politique, décisions de vie, rapport au monde. Brièvement mentionné un peu plus tôt, le choix de vivre à la campagne implique des sacrifices comme les revenus à la baisses, le risque d’être graphiste à mi-temps et de devoir exercer d’autres professions, se débrouiller pour vivre.

Suite à l’évocation sur la place des graphistes qui nécessite de s’adapter aux besoins sociaux de ces territoires ruraux, de comment peuvent-iels être utiles aux autres tout en parvenant à vivre, plus ou moins, de leur pratique. Sachant qu’aujourd’hui n’importe qui peut faire du design de manière amateure avec des templates. Cette réflexion amène à la vision d’Émilie sur l’utilisation de gabarits, utilisés de manière à ce qu’on consomme ces formes, que quand on les construit on ne pense pas par nous-même, on ne développe pas nos pensées, nos réflexions et notre autonomie. Ce partage, riche en idées et expériences m’a permis de mieux cerner l’activité de graphiste dans la ruralité. Il expose la réalité du choix de vivre dans des territoires plus délaissés, où les sacrifices ne sont pas à négliger. Cela peut inclure la baisse des demandes et de ses tarifs, la probabilité de devoir étendre nos activités professionnelles, ainsi que celle de réaliser plus fréquemment des projets moins amusants. Il est essentiel de comprendre l’environnement dans lequel on se situe, tout en saisissant ce qu’il peut nous offrir et nous inspirer. La profession de graphiste, au-delà de proposer des solutions, mène à des échanges ancrés dans une réalité sociale particulièrement importante. La ruralité, avec ses espaces moins saturés d’images, permet de rendre nos productions visibles et de prendre mieux conscience de l’aide apportée. Il est également question de l’impact de la disponibilité des templates sur l’esprit de débrouille en milieu rural, qui conduit à l’homogénéisation des formes sans fond et à une dévalorisation des compétences graphiques.

La découverte d’informations et d’expériences intéressantes, issue des entretiens menés dans ce mémoire stimule les possibilités pour s’engager graphiquement en milieu rural, en tant que professionnel·les, sans faire oublier les compromis nécessaires (moins de demandes, diminution du revenu, comme l’illustre notamment l’expérience d’Émilie Lordemus). Je veux souligner l’importance de ne pas ignorer les productions visuelles déjà présentes dans les campagnes, qui sont plus que nécessaires pour les individus de ces territoires isolés. Ces objets graphiques s’installent dans des contextes et des situations d’immédiateté, ils s’adaptent aux terrains grâce à la variété de leurs visuels et dispositifs, qu’ils soient bricolés, créatifs, naïfs, précis, timides, audacieux, minimes, spontanés, vernaculaires, amateurs… Leur objectif n’est pas de finir dans un concours de design ni d’être validés à l’aune de ce que serait potentiellement « un bon design ». Ils savent apporter des solutions à des problématiques qui vont être d’ordre économique, social, de visibilité, d’isolation, de temps, et ce, même si les mains qui les réalisent ne se revendiquent pas de la profession de graphiste.

Les demandes régulières de productions graphiques dans les zones rurales sont généralement nécessaires pour les associations, les collectifs, les producteur·ices, les paysan·nes locaux et locales, les PME, pour la circulation d’informations ainsi que pour l’organisation de divers commerces internes et événements de villages. Les habitant‧es des territoires ruraux sont couramment amené·es à se débrouiller et à être solidaires, en trouvant des solutions à moindre coût, comme les pancartes en bord de route ou les étiquettes de yaourts de la ferme ; dans une époque où la paysannerie locale s’éteint à petit feu, l’entraide étant primordiale. La ruralité a su développer à son échelle l’échange de services passant outre les ressources monétaires, profitant ainsi des savoir faire de chacun‧e.

Les nombreuses esthétiques graphiques présentes dans ces milieux ont su faire preuve de durabilité, comme les peintures de lettres sur les façades, témoignant d’un savoir-faire artisanal et culturel qui résiste aux intempéries, ou encore ces affiches fluorescentes qui ne se décollent pas des murs, s’harmonisant avec les autres supports visuels façonnés par d’inconnu‧es. La campagne n’a pas à prouver son ingéniosité et sa créativité, toutefois, tout le monde n’a pas une sensibilité liée à l’image, et ne s’intéresse pas à avoir quelque chose de « joli » pour annoncer la prochaine brocante. Même si la contrainte est source d’inventivité, la priorité va porter sur la circulation de l’information plutôt que sur l’esthétique. Pour travailler rapidement, le recours aux templates sera récurrent, jouant un rôle sur l’uniformisation et la pérennisation du design d’amateur‧ices et vernaculaire. L’utilisation de templates pose néanmoins la question de la singularité des message en milieu rural, ce qui rejoint une problématique générale liée aux technologies et à leur maîtrise. Ces gabarits agrandissent la rupture forme et fond, et causent la perte de créativité chez chaque individu·e. Je reconnais cependant que ces gabarits sont devenus une nécessité et traduisent un besoin immédiat, et que bien souvent, l’information passe avant la forme.

Si ce mémoire est une déclaration d’affection pour l’autonomie des campagnard‧es et pour un design capable de répondre aux enjeux de son environnement, qu’il soit plus ou moins amateur, par son existence, il remet en question la profession de graphiste. J’émets cette réflexion dans le contexte de la campagne, qui n’a pas toujours l’occasion d’organiser des événements culturels et d’arts visuels. Je ne m’attendais pas à une réponse binaire, le simple fait d’évoquer ces questionnements et de conter des expériences, notamment à travers les témoignages recueillis, m’a permis de découvrir des schémas de possibilités pour participer aux productions visuelles en tant que « spécialiste » dans ces lieux. Les images produites en milieu rural n’empêchent pas la coexistence avec les productions graphiques des professionnel·les, et au contraire, elles peuvent être sources d’inspiration, de mise en dialogue. Le territoire rural, au prix de certaines concessions, offre une nouvelle visibilité et de nouvelles manières d’envisager leurs pratiques aux graphistes quittant les villes, qui acceptent de se mettre en relation sincère avec les codes, les architectures, les paysages ruraux environnants et surtout le milieu social dans lequel iels vivent et travaillent !

Sarah Salomé Delétain, Tenir Terre, la présence des images graphiques en milieu rural, 2024, ESADHaR, Havre, 228pages, Consulté à l’adresse : https://

Yoann Bertrandy, Tout le monde est graphiste, 2008, École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, 228p.

Alexandre d’Hubert, Faire local. Comment faire du graphisme ici ? 2022, ESAD Valence, 144p. Consulté à l’adresse : https://

Oriane Charvieux, Copains de patelins, 2019, LAAB de Rennes, 44p.

Rigal Lacombe Marine, Les Panneaux anonymes centrés en Aveyron,12p.

Catherine de Smet, Graphisme en France : Visible/invisible, 2007, Graphisme en France, Paris, 34p.

Max Bruinsma, Élodie Boyer, Éloïsa Pérez, Graphisme en France : Design graphique et société, 2021, Graphisme en France, Paris, 107p.

Annick Lantenois, Le vertige du Funambule, 2013, Édition B42, Montreuil, 80p.

Julie Crenn, Lauriane Gricourt, Annabelle Ténèze, Estelle Deleage, Hélène Guetat-Bernard, Édouard Laubrie, Nina GleizeFerrer, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024, Éditions-dilecta, Les Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, 192 p.

Vivien Philizot, Qu’est-ce qu’une image dans l’espace public ?, 2022, Éditions 205, Collection Milieux, imprimerie Ott, Wasselonne, France, 84p.

Archiscopie 30, thème : Architecture et ruralité, juillet 2022, Cité de l’architecture & du patrimoine, Paris.

Étienne Mineure, Peut-on encore être graphiste au pays des Templates ?, 2007.

Ouvrage collectif, Les concours de design : un dispositif critique propre à la discipline, Margaux Moussinet : p.172–181, Le discours critique en art & design, pratiques et enjeux contemporains, unité de recherche Design & création, école supérieure d’art et de design de Saint-Étienne, Esadse-Cité du design, 2022.

Cristina D’Alessandro (Cnis), David Levy (Insee), Théodore Regnier (ENS) : https://

Centre de Recherche IFM : https://

Louison Leroy : https://

Etienne Cliquet : http://

Bon pour 1 tour : http://

Formes vives : https://

Geoffrey Dorne : https://

Jules Vernacular : https://

Jade Pouneau : https://

Osp, crickx : https://

Osp, Philibert : https://

Dorothée Barba, Les carnets de campagne : Peintre en lettres, un métier méconnu qui refait surface, 13 juin 2024, Consulté à l’adresse : https://

Micro en main, c’est parti !

Merci à Alexandra Aïn pour ses relectures, ses conseils, ses suggestions et pour les références qui ont alimenté cet écrit ☺

Merci à Julien Bidoret, qui m’a également apporté son aide sur le contenu et m’a suggéré de prendre contact avec Émilie Lordemus ! ☺

J’en viens à remercier Émilie Lordemus, Émilie Martin ainsi qu’à la BIM ! pour les échanges plus qu’intéressants et pour le temps accordé ! ☺

Merci à ma maman pour les relectures, pour les contacts de la BIM ! et d’Émilie Martin, mais aussi pour m’avoir aidée à récolter des objets graphiques made in campagnes ariégeoises ! ☺

Merci à Lélio Barraud-Berdoy pour la relecture de mon intro ! ☺

Merci à Clémence Brunat, qui, au moment de réfléchir à un sujet d’écriture il y a deux ans, m’a dit quelque chose du style : « Tu peux parler du design graphique en campagne, par exemple ! » ☺

Et merci aux copaines, love u. ☺

Un mémoire qui questionne la présence des images graphiques en milieu rural et tente de cerner comment l’ambition de devenir graphiste se conjugue avec celle de vivre à la campagne. Publié en 2024 et écrit par Sarah Salomé Delétain durant ces années de master à l’École Supérieure d’art et de design – Le Havre-Rouen. ↩︎

Né d’une initiative étudiante, Memo! est une plateforme de diffusion des mémoires de DNSEP design graphique. ↩︎

Une recherche qui commence par définir ce qu’est le « local » et ce qu’il contient, autant géographiquement que politiquement, menée par Alexandre d’Hubert en 2022 dans le cadre de ses études en master à l’École supérieure d’art et design de Valence. ↩︎

Qu’est-ce qu’une image dans l’espace public ? Vivien Philizot aux éditions 205. ↩︎

Centre de Recherche IFM, Qualifier le design : entre usage, esthétique et consommation : https://

Designer graphique et numérique indépendant et chercheur au Laboratoire CEThicS ; site web : https://

Formes Vives est un atelier de « communication politique, utopique et exigeante ». Il regroupais trois joyeux graphistes-dessinateurs : Nicolas Filloque, Adrien Zammit et Geoffroy Pithon. ↩︎

« Un projet imaginé suite à une analyse-critique de la communication visuelle des institutions publiques, particulièrement focalisée sur les ravages du marketing dans les collectivités territoriales », Geoffrey Dorne. Source du générateur de logos : https://

Archiscopie 30, thème : Architecture et ruralité, juillet 2022. ↩︎

Site web : http://

Publié avec le soutien du Centre national du livre en 2013, Clément Chéroux revient sur quelques-unes de ces pratiques vernaculaires oubliées qui deviennent autant d’occasions d’interroger la photographie. ↩︎

Une recherche iconographique menée par Rigal Lacombe Marine sur les panneaux des bords de routes en Aveyron. (à compléter) ↩︎

Tout le monde est graphiste est un mémoire datant de 2008 réalisé par Yoann Bertrandy pour sa cinquième d’étude à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, cet ouvrage regroupe une série d’interviews de graphistes amateur·ices. ↩︎

Article consultable sur le site web Cairn

Étude disponible sur le site web du Sénat

Avec les relevés de l’Observatoire des Finances Locales et du Ministère de l’Économie et des Finances (MINEFI), une distinction se dessine entre les budgets annuels des communes rurales de moins de 2 000 habitants, qui varient de 600 000 à 900 000 €, et ceux des villes de plus de 100 000 habitants, qui s’élèvent entre 70 et 150 millions d’euros. ↩︎

Des panneaux d’affichage publicitaire « illégaux » retirés le long de la nationale 20 : https://

Cependant le catalogue de modèles de Canva se retrouve vite limité. Pour accéder à plus d’options il est nécessaire de payer un abonnement « pro » (le premier prix Canva Premium est à ce jour à 110€/an pour une seule personne). ↩︎

Source : https://

Podcast : https://

Nous n’irons plus pointer chez Gaïa ; jours de travail à Kokopelli, écrit par Le Grimm parut en 2016, des Éditions du bout de la ville. Essentiellement constitué de témoignages, cet ouvrage est l’aboutissement d’une réflexion collective. Il est le fruit de la solidarité entre des jardinières d’Ariège et des travailleuses exploitées au sein d’une association « écolo » : Kokopelli, dont l’objet est de diffuser des semences. ↩︎

Un lien de l’événement : https://