DNSEP Design

DNSEP Design

Les rêves échappent par nature à toute tentative de fixation définitive, leur essence même réside dans leur caractère évanescent et leur logique souvent insaisissable. La représentation des rêves dans l’édition est une véritable quête pour traduire l’intangible en formes concrètes. Il existe pourtant des conventions qui permettent cette traduction. Ce mémoire tente de répertorier les manières dont la représentation des rêves est faite dans l’édition, jeunesse et adulte, ainsi que les raisons d’exister de ces images. Cela s’inscrit dans des représentations issues de l’histoire de l’art et de la peinture en particulier.

Dans l’histoire du design et des arts visuels, la représentation des rêves constitue un défi fascinant qui interroge les limites mêmes de notre capacité à traduire visuellement l’intangible. Les rêves sont des expériences le plus souvent nocturnes, à la fois universelles et profondément personnelles, ils échappent par nature à toute tentative de fixation définitive, leur essence même résidant dans leur caractère évanescent et leur logique souvent insaisissable. Scientifiquement, ils sont une suite de phénomènes psychiques ayant lieu dans le cerveau pendant la phase de sommeil paradoxal qui se manifeste particulièrement par des images, mais qui peut mettre en œuvre les cinq sens.

Cette problématique de représentation se pose dans l’édition, de la bande dessinée à l’illustration jeunesse. Comment donner forme à ce qui, par définition, n’en n’a pas? Comment représenter graphiquement ces expériences oniriques qui défient les lois de la physique et de la logique tout en préservant leur mystère intrinsèque?

Ce mémoire se propose d’analyser les différentes stratégies graphiques et visuelles développées dans les éditions représentant une expérience onirique. Nous nous pencherons ici sur des travaux illustrant explicitement les rêves en tant qu’expériences liées au sommeil et au subconscient du dormeur. Sera donc exclu le mot rêve au sens d’objectif de vie, de projet ou encore de but d’une personne. Ces rêves-là, faits de façon consciente, sont vraisemblables et peuvent s’inscrire dans la réalité.

Nous différencierons les notions d’illustration, de représentation et de symbolisation. Ces termes proches, souvent pris pour des synonymes, ont des nuances qui s’avèreront cruciales dans cet écrit.

Illustrer c’est le plus souvent réaliser une image, qui se fonde sur autre chose, souvent un texte, une expérience vécue, un contexte donné en parallèle de cette image. Le contexte et l’image s’appuient l’un sur l’autre et fonctionnent comme un ensemble. L’illustration permet aussi d’ajouter des informations par le biais de l’image. Elle aide à rendre le propos plus clair, et même si elle fonctionne avec son contexte, elle n’en est pas simplement la traduction en image. L’illustrateurice peut prendre des libertés d’interprétation, ajouter, modifier, enlever des éléments. Une illustration n’est pas toujours un soutien au contexte, cela peut aussi être le contraire. Elle peut avoir le même niveau d’importance dans la compréhension du propos que le contexte lui même.

Représenter en revanche, c’est la tentative de rendre sensible visuellement des concepts, des objets absents, c’est la volonté d’être au plus proche de la réalité, dans la mesure du possible. Représenter permet d’expliquer autrement qu’avec des mots, des idées en ayant recours à des images, des symboles, des pictogrammes… Cette notion plus concrète et figée que l’illustration tente d’être au plus proche de ce qu’elle traduit.

Symboliser est encore autre chose, c’est utiliser un élément visuel pour évoquer autre chose, comme un concept. En symbolisant, nous nous appuyons le plus souvent sur des imageries connues, des parallèles ou des métaphores répandues donc compréhensibles. Symboliser peut néanmoins s’avérer plus subtil, lorsqu’un élément symbolise différents concepts par exemple, ou quand l’auteurice invente un parallèle entre un symbole et un concept.

Nous procéderons à une analyse en deux étapes, une première partie sur la peinture constituera une base de réflexion sur les raisons qui nous poussent à représenter les rêves, elle nous permettra d’aborder au travers d’exemples, le lien entre l’image et son contexte en amorçant une réflexion sur les différentes manières de représenter le rêve. Nous analyserons ensuite de façon plus poussée les moyens, codes et symboles utilisés dans des logiques d’illustration du rêve et en particulier dans l’édition jeunesse et adulte. Cette deuxième partie continuera l’exploration des raisons de ces représentations.

Le rêve parle depuis le subconscient. Source d’images fantaisistes et accélérateur d’imagination, il permet également de révéler des choses profondes sur celui qui le fait. C’est un véritable outil de morale, un prétexte pour explorer des mondes graphiques fabuleux. Il garde cependant une énorme part de mystère. Son existence même intrigue et fascine les artistes, philosophes, scientifiques, psychologues et religieux depuis des siècles. Ce sont ces questions qui préoccupent le monde depuis toujours, et l’art n’est pas en reste.

Avant d’aborder la question des représentations dans l’édition, il semble important d’expliciter le contexte graphique qui à précédé les œuvres éditées illustrées. C’est dans l’histoire de l’art que les premières images de rêves prennent place et que les premiers codes visuels s’installent, pavant la voie aux illustrateurices modernes.

C’est donc sans surprise que nous pouvons trouver de très nombreuses œuvres représentant les rêves au cours de l’histoire. Cette première partie est une base de réflexion, elle va nous permettre d’entrevoir, à travers quelques exemples, les différentes raisons qui peuvent pousser à la représentation des songes. Cela nous permettra également d’élaborer une typologie des différentes manières d’illustrer et de signifier le rêve.

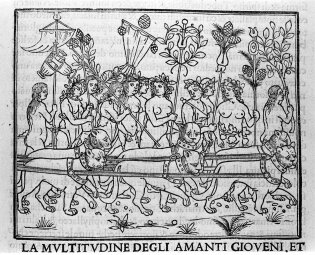

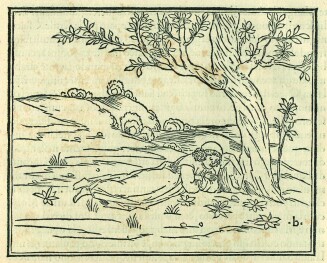

Si les premières évocations du rêve dans l’art remontent à l’Antiquité et au Moyen-Âge, une des premières itérations notable est le travail de gravures accompagnant la première édition du Songe de Poliphile en 1499. Ce livre est rempli de mystères, jusqu’à son auteur, Francesco Colonna, dont nous ne devinons le nom qu’à travers un acrostiche des trente-sept lettrines de début de chapitres. Cent soixante-douze gravures illustrent le récit, l’artiste est inconnu mais certains les attribuent à Benedetto Bordon, proche d’Alde Manuce, éditeur de l’ouvrage. Le texte est écrit dans un mélange de langues et d’alphabets et comporte des énigmes illustrées, des formules de mathématiques et d’autres mystères. Il est donc très compliqué à déchiffrer. En revanche les gravures sont de très bonne qualité et d’un trait net qui témoigne du soin avec lequel elles ont été conçues. Les images sont claires et accompagnent le lecteur dans sa compréhension de l’histoire. Celle de Poliphile et de son rêve, dans lequel il rencontre un grand nombre de créatures mythologiques et où il trouve l’amour en la personne de Polia, qui disparaît quand il finit par la prendre dans ses bras. C’est à ce moment-là, à la fin de l’aventure, qu’il réalise que tout ceci n’était qu’un rêve.

Les gravures représentent toute cette épopée, depuis le moment où il s’endort au pied d’un arbre. Nous y voyons dépeintes les nymphes qui le guident, les faunes, les plantes et les animaux qu’il croise. Ce sont des élément graphiques qui sortent du réel, et bien qu’ils aient déjà été représentés dans l’histoire de l’art avant cette édition, pour la première fois les créatures et les divinités font partie du songe d’un personnage de fiction. L’invraisemblable est représenté comme preuve que ce que nous voyons n’est pas la réalité. Le texte appuie ce propos, aucun doute à avoir, c’est bien un rêve, le titre nous le confirme.

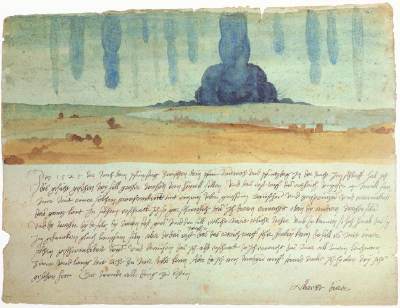

C’est également le cas pour une aquarelle du journal d’Albrecht Dürer, la vision, 1525. Le croquis est accompagné d’un texte qui décrit le rêve, qui pourrait aussi bien être désigné de cauchemar. L’artiste est ici témoin d’un événement catastrophique, le dessin représente des chutes immenses d’eau depuis le ciel. L’image est irréelle et le texte nous donne l’explication : le rêve.

Pour que nous comprenions qu’il s’agit d’un rêve (et non simplement d’un monde fantaisiste) lorsque nous sommes face à sa représentation, il est nécessaire d’avoir un élément contextuel, dans les exemples précédents, c’était le texte qui explicitait clairement le statut de rêve de ce qu’on observe.

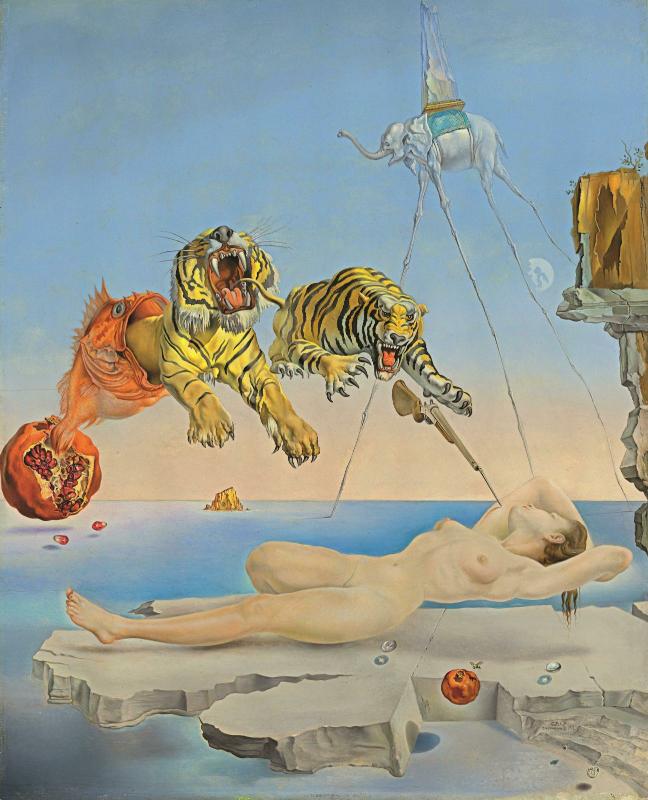

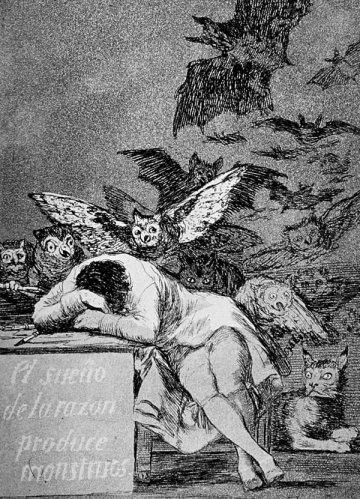

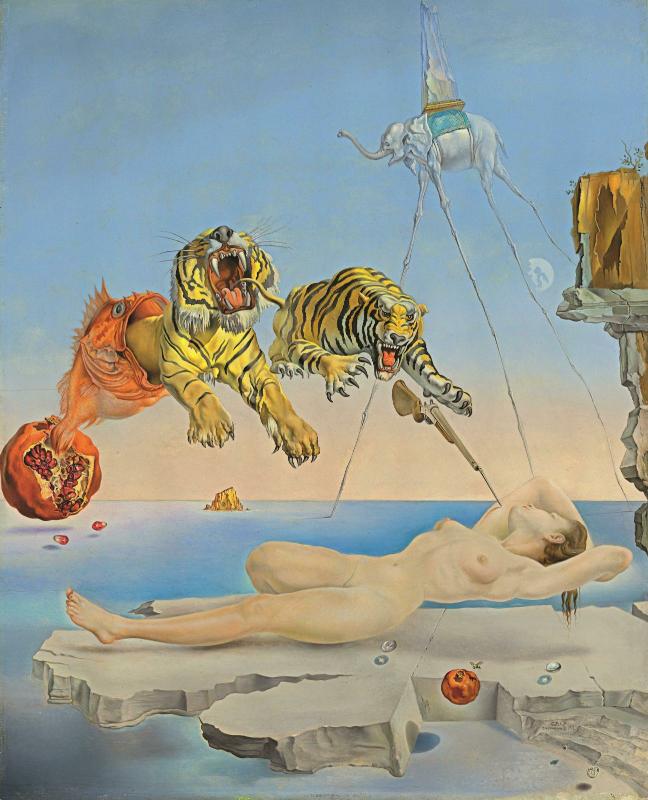

Mais parfois, le seul texte accompagnant une œuvre est son titre, qui peut être très explicite comme Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une grenade, une seconde avant l’éveil, 1944 de Salvador Dali. Mais combien d’œuvres sont nommées « le songe de… » « la vision de… » ? Seuls ces titres suffisent au spectateurice à comprendre de quoi il s’agit, mais la plupart des artistes usent de ressources visuelles pour donner du contexte additionnel. Un point clé pour reconnaître le rêve est son rapport au « monde réel » duquel il émane, lea spectateurice doit comprendre une différenciation des deux, une sorte de hiérarchie.

La question de la composition de l’image, pour mettre en relation le réel et le rêve continue de se poser aujourd’hui. Souvent la réponse reste la simple superposition, en haut le rêve, en bas le rêveur. Comme dans Allégorie de la Nuit (le rêve) de Battista Dossi, 1548 où la femme endormie dans la partie inférieure du tableau se voit envahie de créatures, d’événements.

À la Renaissance, la peinture représente un grand nombre de scènes

religieuses. Par exemple en 1580 dans la vision de Saint Hélène  VÉRONÈSE Paul, La vision de Saint Hélène, 1580, Véronèse peint le rêve de la mère de l’empereur Constantin dans lequel lui apparait l’emplacement de la croix du Christ. Nous la voyons

endormie, assise avec au dessus d’elle, deux petits enfant nus et ailés (un putto) portant une croix. Le contexte qui nous indique qu’il s’agit bien

d’un rêve est celui de la connaissance générale par le grand public, à ce moment de

l’histoire, d’Hélène et de son rêve. Pour ôter le moindre doute, sa

position endormie vient valider la notion de rêve.

VÉRONÈSE Paul, La vision de Saint Hélène, 1580, Véronèse peint le rêve de la mère de l’empereur Constantin dans lequel lui apparait l’emplacement de la croix du Christ. Nous la voyons

endormie, assise avec au dessus d’elle, deux petits enfant nus et ailés (un putto) portant une croix. Le contexte qui nous indique qu’il s’agit bien

d’un rêve est celui de la connaissance générale par le grand public, à ce moment de

l’histoire, d’Hélène et de son rêve. Pour ôter le moindre doute, sa

position endormie vient valider la notion de rêve.

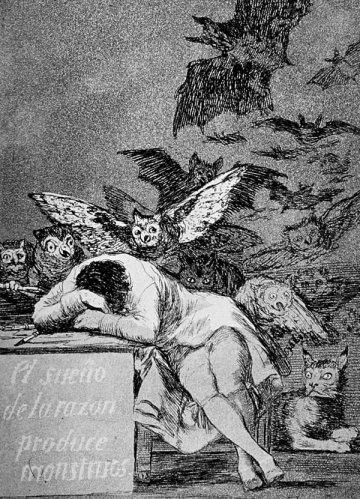

Représenter le rêve, et par extension, la nuit, revient parfois à représenter les dangers de ceux-ci, les peurs, les monstres, tout ce qui transforme un rêve en cauchemar. C’est le cas du fameux tableau de Füssli, le Cauchemar, 1781. Ici encore, le songe se superpose à la réalité à travers un personnage endormi.

Les peintres, par le biais du rêve, avertissent des excès de la vie. C’est le cas d’un tableau de Jérôme Bosch, La vision de Tondal , 1479. Dans le coin inférieur gauche se trouve un homme, Tondal, un chevalier irlandais, issu d’un texte écrit en 1149 par frère Marcus. Tondal, dans une demi-mort, voit les Enfers grâce à un Ange. La majorité du tableau représente cette vision, nous y voyons des crimes, des excès, de l’avarice…Le texte original comme le tableau permettent d’avertir lae lecteurice/ spectateurice de ce qui l’attend en Enfer si iel mène cette vie. Ici, le rêve est reconnaissable par l’invraisemblance des situations, notamment ce grand visage central démesuré d’où poussent des arbres depuis les oreilles et dont les yeux sont des trous. De plus, la disposition des éléments, superposés de façon illogique, évoque un monde onirique.

Avertir, c’est aussi ce que fait Dürer dans sa gravure Le songe du

docteur, 1498  DÜRER Albrecht, Le songe du docteur, 1498. Nous y voyons un homme qui s’est endormi au travail, emporté par des

images tentatrices d’une femme nue et d’un chérubin. Peut-être une sorte

d’alerte sur les dangers de la somnolence ou de la rêverie et de la

distraction qu’ils peuvent causer. Il s’agit également ici de perte de contrôle, car là est le facteur commun à tous les rêves, et ceci peu importe leur

signification, le mystère et l’inquiétude qu’ils provoquent viennent

de la perte de contrôle totale qu’ils engagent. Un rêve est une

expérience vécue, mais dans lesquels nous ne contrôlons pas nos propres

actions ou pensées. C’est un univers insaisissable puisque nous en ignorons les règles physiques qui peuvent changer au cours

de l’expérience.

DÜRER Albrecht, Le songe du docteur, 1498. Nous y voyons un homme qui s’est endormi au travail, emporté par des

images tentatrices d’une femme nue et d’un chérubin. Peut-être une sorte

d’alerte sur les dangers de la somnolence ou de la rêverie et de la

distraction qu’ils peuvent causer. Il s’agit également ici de perte de contrôle, car là est le facteur commun à tous les rêves, et ceci peu importe leur

signification, le mystère et l’inquiétude qu’ils provoquent viennent

de la perte de contrôle totale qu’ils engagent. Un rêve est une

expérience vécue, mais dans lesquels nous ne contrôlons pas nos propres

actions ou pensées. C’est un univers insaisissable puisque nous en ignorons les règles physiques qui peuvent changer au cours

de l’expérience.

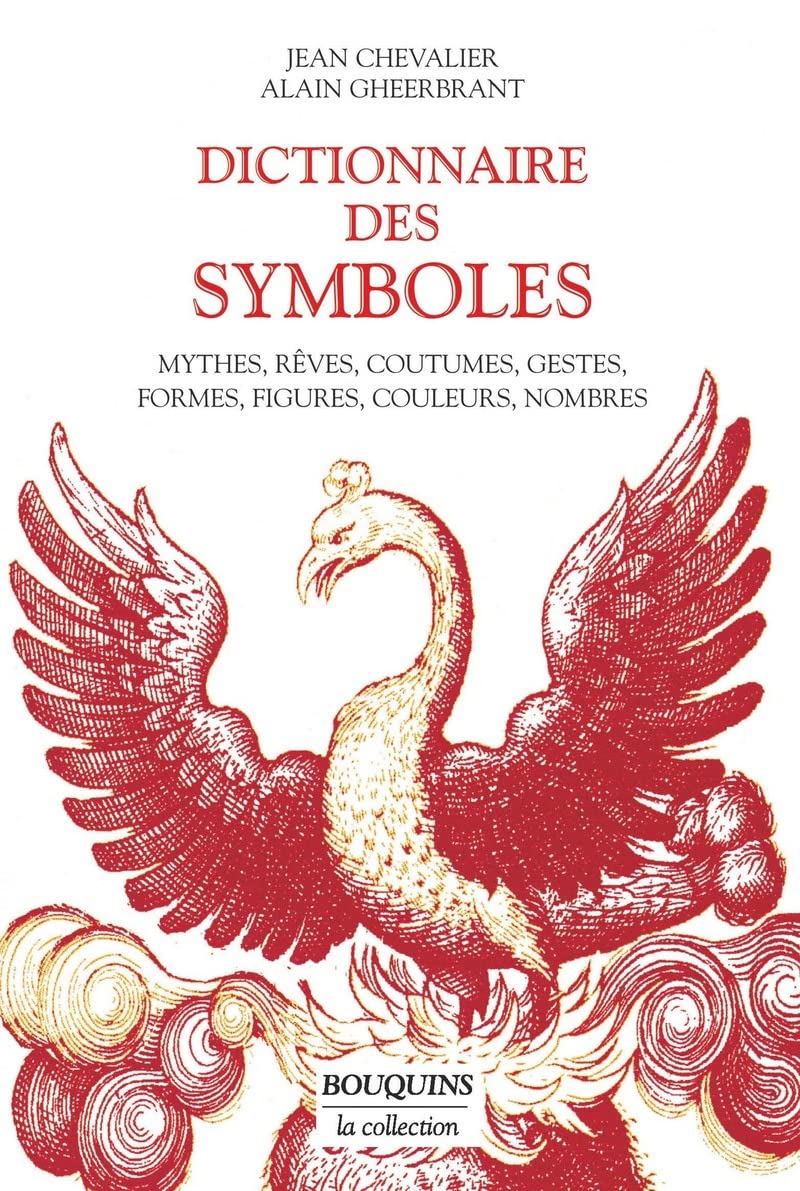

Une des missions que peuvent se donner les artistes, c’est de donner

du sens aux rêves, les expliquer, les décortiquer, car depuis bien

longtemps et dans bien des cultures, une importance symbolique est

accordée au rêve. Cette question de l’interprétation du rêve, les peintres ne sont pas seuls à tenter d’y répondre. Elle est le sujet de nombreuses études et analyses. L’interprétation du rêve, écrit par Freud et publié en

1900 est un livre qui va révolutionner la psychanalyse et l’étude des

rêves. Sigmund Freud était un psychanalyste et penseur renommé du XXe

siècle. Il fut un des premiers occidentaux à analyser ses rêves et à leur donner une explication, une force symbolique. Il ne sera pas le dernier, bien au contraire, car depuis, de nombreuxses philosophes ou écrivain.e.s prétendent avoir compris la signification cachée de chaque élément qui constitue nos rêves. Des livres comme Le dictionnaire des

symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres  CHEVALIER Jean et GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles, éditions Robert Laffont, 1997 de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant ou bien Le grand

dictionnaire des rêves de Katherine Debelle, ou encore Le dictionnaire

des rêves et de leurs symboles de Livia Caron tentent de proposer une

interprétation. Ces livres sont nombreux et sont presque tous nommés

« Dictionnaire des rêves », ce qui témoigne de l’intérêt du monde pour

cette question. Encore une fois, le mystère du rêve obsède et le besoin

de les comprendre perdure génération après génération.

CHEVALIER Jean et GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles, éditions Robert Laffont, 1997 de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant ou bien Le grand

dictionnaire des rêves de Katherine Debelle, ou encore Le dictionnaire

des rêves et de leurs symboles de Livia Caron tentent de proposer une

interprétation. Ces livres sont nombreux et sont presque tous nommés

« Dictionnaire des rêves », ce qui témoigne de l’intérêt du monde pour

cette question. Encore une fois, le mystère du rêve obsède et le besoin

de les comprendre perdure génération après génération.

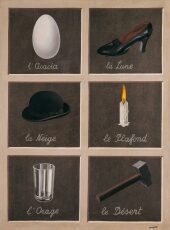

La symbolique, c’est aussi ce qu’aborde René Magritte dans le tableau La clef des songes, 1927. Il nous offre ici une sorte de grille de déchiffrage de certains objets récurrents de ses propres rêves et de ce qu’ils représentent, selon lui, en réalité. Sur le même principe, dans La trahison des images,1928, il peint des objets qui ne sont pas ces objets, mais des représentations de ceux-ci. Comme au cours de ses rêves, ces objets sont la représentation d’autres choses. Ici, ce qui ressemble à une chaussure est en fait la lune.

Après l’étude de ces peintures, nous distinguons nettement le rapport entre les images et leur contexte, ainsi que la nécessité de ce dernier pour réaliser que nous sommes face à un rêve. Expliquer le rêve, lui donner un sens, représenter des scènes religieuses ou encore prévenir des risques de la vie sont autant de raisons qui ont motivé et inspiré les artistes anciens dans leur représentation du rêve. Ces raisons n’échappent pas aux œuvres plus récentes. De ces raisons qui ont motivé les peintres de l’époque et des différentes manières graphiques qu’iels ont employées pour interpréter les rêves, nous déterminons un point de départ, un contexte pour la suite de cet écrit.

Le monde du rêve est fréquemment associé à l’enfance. L’imagination des enfants est souvent plus riche et moins limitée que celle des adultes, et ressemble à ce que peut générer l’inconscient dans les rêves. De plus les enfants ont plus de difficultés à différencier réalité, imagination et rêve1. Les adultes quant à elleux, sont peut-être moins fantaisistes. La multitude de vidéos ou de tutoriels qui leur sont destinés, visant à développer ou stimuler leur imagination témoigne d’un sentiment général des adultes d’avoir perdu leur imagination d’enfant. En réalité, iels ne perdent pas réellement leur imagination, mais le quotidien, la perte d’une certaine innocence, une meilleure compréhension du monde, le besoin d’être réaliste pour mener sa vie rendent propice ce sentiment. En conséquence, le monde du rêve dans le champ graphique et culturel, reste essentiellement associé à l’enfance.

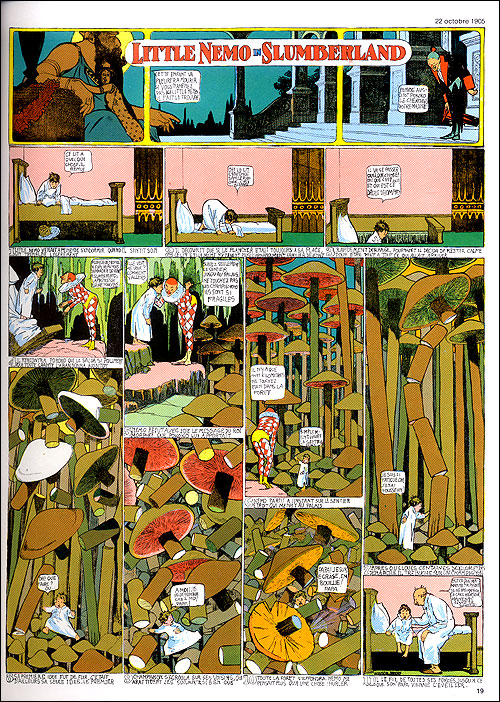

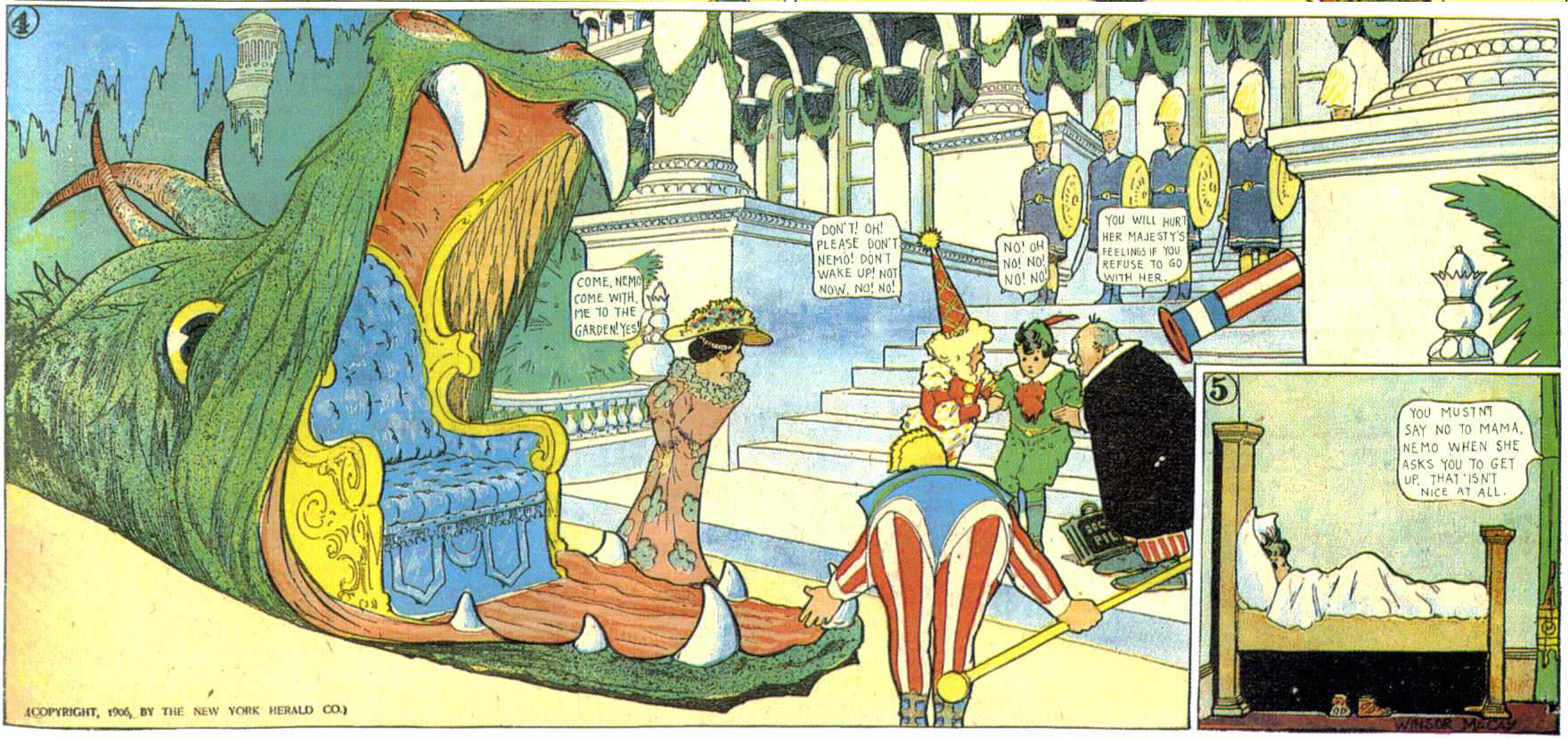

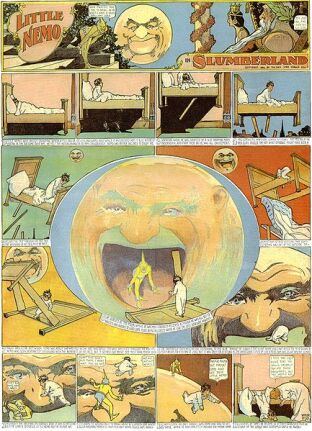

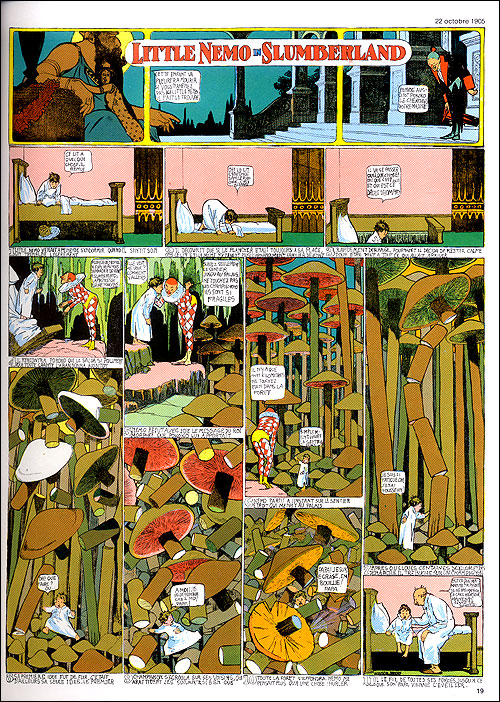

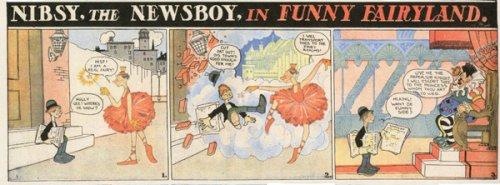

En 1905 paraît Little Nemo in Slumberland, une bande dessinée créée par Winsor McCay et publiée chaque semaine sous forme d’une planche dans la presse américaine, d’abord dans le New York Herald, puis dans le New York American. Cet artiste est à la fois un précurseur de la bande dessinée moderne mais aussi pour le monde de la Fantasy. Little Nemo est une bande dessinée fantastique où chaque planche commence par l’endormissement du personnage de Nemo, un petit garçon, et se finit par son réveil à la dernière case. Entre les deux, lui arrivent des aventures extraordinaires qui se suivent d’une semaine à l’autre.

Le fait que Nemo soit un enfant justifie tous les choix qu’il peut faire dans ses rêves, la perte de contrôle liée au songe est vraisemblable au vu de son age, ce qui est plus compliquée à représenter à travers un personnage adulte censé être plus réfléchi et cohérent. De plus cela permet d’introduire d’autres personnages adultes qui lui serviront de guides ou de figures paternelles comme Flip ou le Roi Morphée. Ce qui est également intéressant avec Little Nemo, c’est que bien que présentée comme une série à destination des enfants, avec son univers fantastique et magique, les sujets qui y sont abordés se révèlent plus sérieux voire plus sombres qu’il n’y paraît, l’auteur étant influencé par la psychanalyse des rêves. Cependant, cela n’empêche pas les jeunes lecteurs d’y voir une histoire enfantine et accessible. La double lecture floute à son tour les frontières entre enfance et âge adulte. La même histoire, les mêmes images pouvant avoir une ou plusieurs significations.

Pour représenter le rêve, Winsor McCay utilise des procédés graphiques très proche de ceux des surréalistes, qu’il va d’ailleurs inspirer, à ceci près qu’ici, la dimension temporelle s’ajoute à l’équation. En effet, la bande dessinée permet de narrer une histoire dans une certaine temporalité, d’animer d’une certaine façon, à travers les cases. Cette nuance permet d’expliciter certains événements oniriques tel que la déformation, la transformation… D’une case à l’autre un escalier peut se muer en serpent puis en spirale, un objet peut disparaître, un personnage se téléporter. Toutes les folles aventures que vit Nemo sont d’autant plus rocambolesques que le début et la fin de chaque page nous ancrent dans une réalité concrète que nous connaissons. Cela nous prouve que même dans l’univers dans lequel Nemo vit, les choses que nous voyons sont invraisemblables, c’est ce contexte qui atteste la nature du rêve. Effectivement, toute histoire fantastique peut-être acceptée comme normale au sein l’univers dans lequel elle s’inscrit si aucun élément ne nous indique quel est le « normal » de cet univers. Ici, la chambre, le lit et parfois les parents de l’enfant ont cette fonction d’ancrage. Pourtant, le lit précisément est parfois lui aussi emporté dans le rêve, servant de véhicule pour le petit garçon qui doit rejoindre le roi et la princesse de Slumberland. Tantôt bateau tantôt animal aux longues longues jambes, le lit est le véhicule du rêve, dans tout les sens du terme.

En 1911, McCay réalise un film d’animation à partir de ses propres planches de bande dessinée, Little Nemo sera lui aussi précurseur dans le domaine du cinéma d’animation, qui débute à peine à cette période. En exactement quatre milles dessins, animés en prise de vue réelle, nous observons Flip, le loubard de ce monde, et Imp, une caricature tout à fait raciste d’un « primitif », se mettre à danser puis être déformés au gré des mouvements de Nemo. Ce dernier dessine ensuite derrière lui la princesse, personnage phare de Little Nemo in Slumberland, qui prend vie et embarque avec lui dans la bouche d’un dragon géant… L’animation reprend les procédés graphiques de la bande dessinée, aidée elle aussi par l’aspect temporel de cette méthode. Elle reste simple, il n’y a pas de décor, les personnages évoluent sur un fond blanc, très peu voire aucun objet additionnel ou accessoire n’est visible, seulement les personnages, un dragon et une voiture. Mais ces quelques éléments suffisent à Winsor McCay pour expérimenter la déformation, la répétition, la transformation et la vitesse des actions et ainsi nous transporter en quelques traits dans un monde onirique.

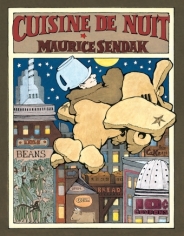

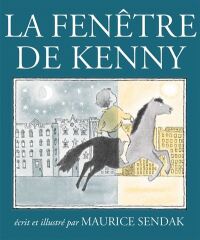

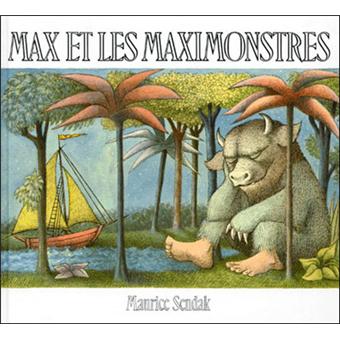

Ces premières expérimentations de la narration du rêve ont pavé la route aux livres jeunesse actuels. Ces derniers sont très nombreux et il serait impossible d’en faire une liste exhaustive. Maurice Sendak, notamment connu pour Max et les Maximonstres, sorti en 1963, en est un exemple. Ce livre illustrant avec brio l’imagination d’un enfant n’est pas le seul ni le premier pour Sendak, qui sort son premier livre, La fenêtre de Kenny, en 1956. Ce livre pour enfant, comme Cuisine de nuit, 1970, raconte l’aventure onirique d’un enfant. Maurice Sendak est très influencé par le travail de Winsor McCay et Cuisine de nuit est un véritable hommage à Little Nemo.

Faisons un bond dans le temps jusqu’en 2019, date de parution de À quoi tu rêves petit chien ? écrit et illustré par Raphaël Fejtö aux éditions l’École des loisirs. Ce livre jeunesse destiné aux 0–3 ans pose à chaque page une question à un animal différent, chat, lapin, girafe, chien. La question, toujours la même : à quoi tu rêves? Chaque animal répond en racontant son rêve. La mise en page est simple, le dessin est efficace avec son trait noir épais et l’absence de détails. Page de gauche : l’animal dans son lit, qui varie selon l’espèce, page de droite : le rêve. Les deux sont connectés par un procédé graphique très simple et évident : la bulle en forme de nuage, partant de la tête de l’animal. À l’instar d’une bande dessinée, ce qui se passe dans la tête du personnage est montré dans une bulle nuage, qu’il s’agisse de ses pensées ou de ses rêves.

Le nuage est une image récurrente dans la représentation du sommeil ou des rêves. Il représente la légèreté, l’évasion, mais aussi le flou, le côté insaisissable du songe. Le

symbole du mouton par extension, est souvent utilisé. C’est un animal

nuage, et l’expression « compter les moutons » associe d’autant plus cet

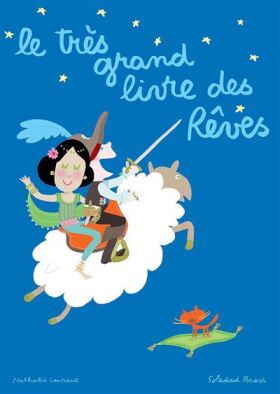

animal au sommeil. La couverture du Très grand livre des rêves (le) de

Nathalie Laurent et Soledad Pravi publié en 2008, représente des

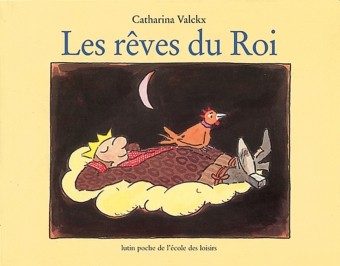

personnages à dos de mouton volant dans le ciel. Catharina Valckx sur la couverture de son ouvrage Les rêves du roi, paru en 2000

VALCKX Catharina, Les rêves du roi, L’école des loisirs, 2000, dessine elle aussi son personnage

dormant sur un nuage. Et ce fameux roi rêve de nuages multicolores…

VALCKX Catharina, Les rêves du roi, L’école des loisirs, 2000, dessine elle aussi son personnage

dormant sur un nuage. Et ce fameux roi rêve de nuages multicolores…

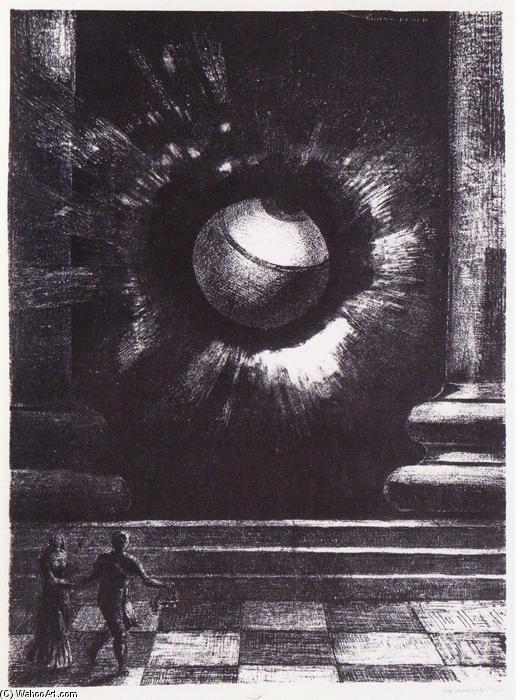

L’image du nuage fait partie d’un champ graphique plus large, celui du ciel, intimement lié à celui de la nuit, auquel les artistes représentant les rêves font appel sans modération. Le ciel représente beaucoup de choses différentes. Comme les nuages, par son aspect infini et abstrait, il évoque la rêverie, l’évasion. Le ciel n’est pas malléable, il n’a pas de forme, nous ne pouvons pas le toucher, il n’a pas de matérialité. Et pourtant, il est visible. Beaucoup de choses le traversent, les oiseaux, les avions, les ballons, les nuages, la lune, les étoiles, le soleil, et autant de couleurs que d’heures dans la journée. Tout cela rend le ciel propice à l’imagination. Et par extension tout ce qui se réfère au champ graphique de l’espace est utilisé pour représenter le rêve. En effet, l’espace est un lieu inaccessible, voir un personnage y évoluer est le signe manifeste que l’imagination ou le rêve est en marche. L’espace est infini et mystérieux, absolument tout peut y exister puisqu’on ne connaît qu’un faible pourcentage de ce qu’il s’y trouve. L’espace comme contexte peut justifier les mondes imaginaires les plus fous. C’est aussi une grande source d’aventures et d’épopées. La religion se réfère également au ciel. Ce ciel qui représente parfois Dieu lui-même, symbolise le Paradis ou encore l’au-delà. L’expression « monter au ciel », par exemple est un euphémisme pour parler de la mort.

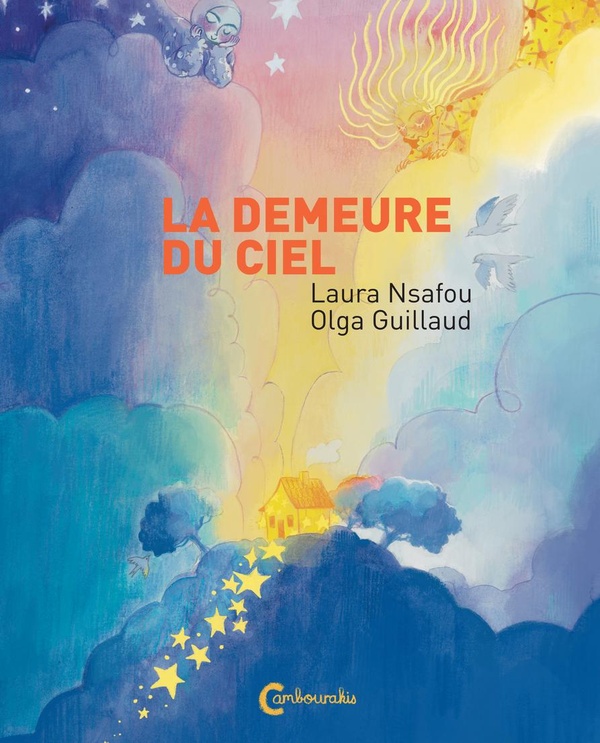

Dans La demeure du ciel NSAFOU Laura et GUILLAUD Olga La demeure du ciel, Cambourakis, 2021 de Laura Nsafou

illustré par Olga Guillaud et publié en 2021, nous retrouvons cette image de « monter au ciel ». Sofia, une petite fille, fait un rêve qui lui permet de comprendre et d’accepter la mort de sa

grand-mère. Ses parents lui ont dit qu’elle était partie au ciel mais

Sofia ne comprend pas vraiment cette idée-là. C’est lors d’un rêve, enroulée dans la couverture de sa grand-mère que l’enfant se retrouve

dans le ciel, au beau milieu des nuages, devant la nouvelle maison de sa

grand-mère. Cette dernière lui parle, lui apprend à faire ses fameux

plats et l’encourage à organiser une fête d’anniversaire pour elle, même

si elle est absente, et de réunir toute la famille comme les années

précédentes. Ce livre parle du deuil d’une façon

magnifique, et le rêve sert d’outil pour accompagner l’enfant dans ce

processus. Il permet à Sofia de voir une dernière fois sa grand-mère. Le

champ visuel du ciel est très présent dans cet ouvrage Les nuages forment comme un paysage de collines qui abritent la maison. Les étoiles servent de route jusqu’à la grand-mère. Les oiseaux passent par là. Les gouttes de pluie, le soleil et la lune sont personnifiés. Ces trois derniers éléments sont représentés comme des “personnages-spectateurs” de l’aventure de Sofia, ce qui accentue le caractère fantastique de l’histoire. L’album entier est illustré dans des tons bleus et jaunes, qui se trouvent sublimés pendant le temps du rêve. Les nuages bleus font

ressortir la maison jaune qui semble aussi lumineuse que le soleil. Le

principe de lumière et de contraste revient assez souvent dans les livres jeunesse qui

abordent le sujet des rêves. Souvent un objet central et représentatif

du rêve se démarque par sa luminosité, Il contraste alors

avec la pénombre de la nuit, de la chambre. La lumière émanant

directement d’un objet lui donne un aspect magique et fantastique. C’est elle qui nous aide à identifier cet objet comme hors du commun et relevant de l’imagination.

NSAFOU Laura et GUILLAUD Olga La demeure du ciel, Cambourakis, 2021 de Laura Nsafou

illustré par Olga Guillaud et publié en 2021, nous retrouvons cette image de « monter au ciel ». Sofia, une petite fille, fait un rêve qui lui permet de comprendre et d’accepter la mort de sa

grand-mère. Ses parents lui ont dit qu’elle était partie au ciel mais

Sofia ne comprend pas vraiment cette idée-là. C’est lors d’un rêve, enroulée dans la couverture de sa grand-mère que l’enfant se retrouve

dans le ciel, au beau milieu des nuages, devant la nouvelle maison de sa

grand-mère. Cette dernière lui parle, lui apprend à faire ses fameux

plats et l’encourage à organiser une fête d’anniversaire pour elle, même

si elle est absente, et de réunir toute la famille comme les années

précédentes. Ce livre parle du deuil d’une façon

magnifique, et le rêve sert d’outil pour accompagner l’enfant dans ce

processus. Il permet à Sofia de voir une dernière fois sa grand-mère. Le

champ visuel du ciel est très présent dans cet ouvrage Les nuages forment comme un paysage de collines qui abritent la maison. Les étoiles servent de route jusqu’à la grand-mère. Les oiseaux passent par là. Les gouttes de pluie, le soleil et la lune sont personnifiés. Ces trois derniers éléments sont représentés comme des “personnages-spectateurs” de l’aventure de Sofia, ce qui accentue le caractère fantastique de l’histoire. L’album entier est illustré dans des tons bleus et jaunes, qui se trouvent sublimés pendant le temps du rêve. Les nuages bleus font

ressortir la maison jaune qui semble aussi lumineuse que le soleil. Le

principe de lumière et de contraste revient assez souvent dans les livres jeunesse qui

abordent le sujet des rêves. Souvent un objet central et représentatif

du rêve se démarque par sa luminosité, Il contraste alors

avec la pénombre de la nuit, de la chambre. La lumière émanant

directement d’un objet lui donne un aspect magique et fantastique. C’est elle qui nous aide à identifier cet objet comme hors du commun et relevant de l’imagination.

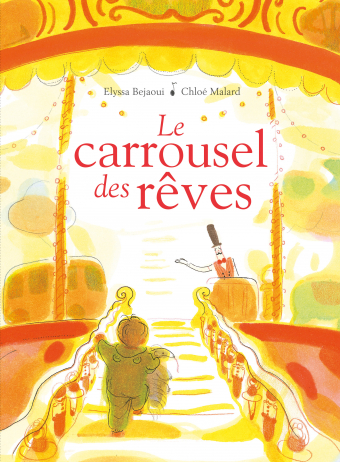

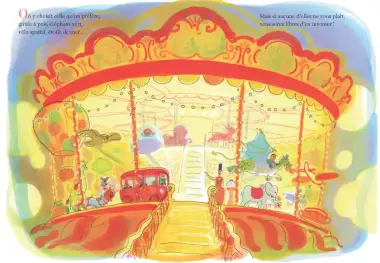

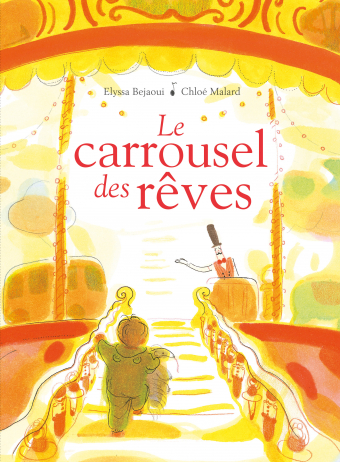

Ce procédé de lumière venant d’un objet qui en temps normal n’en émet pas (ce qui n’est ni écran, lampe ou étoile) est particulièrement utilisé dans Le carrousel des rêves, illustré par Chloé Malard sur un texte de Elyssa Bejaoui en 2023. Ce livre nous raconte le processus des rêves. À la nuit tombée, le carrousel des rêves apparaît et propose à chacun.e d’y monter, sous certaines conditions comme celle d’avoir les dents brossées et d’être en pyjama. Il y a toujours de la place disponible. Chacun.e peut choisir sa monture dans le manège et si aucune ne lui convient, iel est libre d’inventer la sienne. Éléphant vert, vélo spatial… tous les sièges du carrousel sont une métaphore pour des rêves tous différents et libres. L’illustration de cette édition écrite en vers est poétique, vaporeuse, remplie de couleurs douces et joyeuses. Le carrousel est représenté dans des couleurs chaudes et très lumineuses comme s’il produisait lui-même de la lumière magique. Les enfants sont projetés dans des univers remplis de choses fantastiques mêlant tapis volants, papillons géants et pompons par milliers. Le recours à des échelles démesurées est toujours efficace pour représenter le fantastique.

La superposition constitue une manière de représenter un décor, un paysage ou tous types d’éléments graphiques selon une logique volontairement décalée ou irrationnelle. Il s’agit, par exemple, d’une image où les objets, les bâtiments, les animaux ou tout autre élément qui la composent, seraient disposés d’une façon qui ne peut se trouver dans la réalité. La superposition d’idées ou d’images sans liens logiques apparents est une façon de représenter le rêve mais de manière graphique cette fois-ci. Cela trompe la perception et crée comme une narration dans le cerveau. Ce processus éminemment visuel, agit comme un jeu de mots mais avec les images, les couleurs, les formes… Il permet d’illustrer le sentiment instable et étrange qui émane du monde des rêves et qui reste lui aussi difficile à saisir et à expliquer.

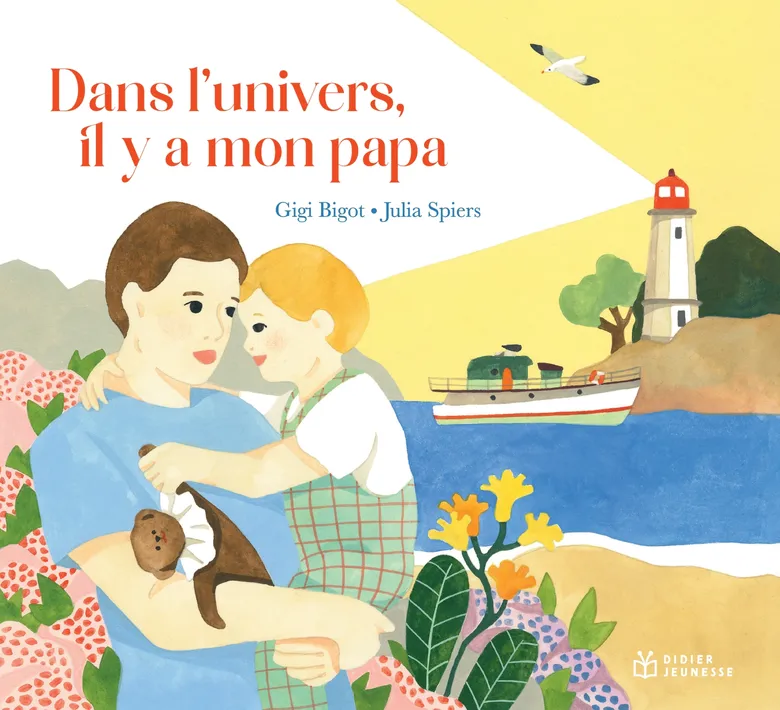

Dans l’univers il y a mon papa

BIGOT Gigi et SPIERS Julia, Dans l’Univers il y a mon papa, Didier Jeunesse, 2023

est un ouvrage écrit par Gigi Bigot et

illustré avec douceur par Julia Spiers édité en 2023. Ce livre suit une gradation descendante spatiale (ou un principe de poupée gigognes) qui va de l’univers à

un enfant, en passant par la terre et la ville. Ce type de narration

permet aux enfants de se poser des questions sur la place de l’humain

dans l’univers, de mettre en perspective nos existences. Dans cette histoire de Gigi Bigot, une fois

arrivé à la chambre de l’enfant puis au « p’tit gars » l’exploration continue, « dans ce p’tit gars, il y a un rêve » et dans le rêve un bateau, dans

le bateau un papa, dans papa un autre rêve et dans ce dernier, un

« p’tit gars ». La boucle est bouclée, le père et le fils rêvent chacun

l’un de l’autre malgré la distance. Dans les premières pages, où sont

illustrés l’univers, la terre, la ville ou encore la maison, la

dessinatrice a représenté cela de façon concrète, une seule image

par double page, une rue bien organisée, chaque chose à sa place selon

une échelle et une hiérarchie de plans qui respecte la logique de la

réalité. À partir du moment où lea lecteurice plonge dans le rêve, toute

cette hiérarchie disparaît, et tout le paysage n’est plus q’une superposition

d’éléments. Cet effet déstabilisant nous permet de comprendre que c’est un rêve désormais que l’on voit et qu’il n’appartient pas au même univers que le reste des images. Les pissenlits sont plus grands

qu’un phare, un lapin survole les vagues, des fruits flottent ça et là, tout se mélange. Dans le rêve du papa c’est la même chose, un poisson

rouge s’approche d’une montgolfière, une tasse fait la même taille qu’un

ours… et les plantes et les fleurs ont envahi le monde des rêves.

BIGOT Gigi et SPIERS Julia, Dans l’Univers il y a mon papa, Didier Jeunesse, 2023

est un ouvrage écrit par Gigi Bigot et

illustré avec douceur par Julia Spiers édité en 2023. Ce livre suit une gradation descendante spatiale (ou un principe de poupée gigognes) qui va de l’univers à

un enfant, en passant par la terre et la ville. Ce type de narration

permet aux enfants de se poser des questions sur la place de l’humain

dans l’univers, de mettre en perspective nos existences. Dans cette histoire de Gigi Bigot, une fois

arrivé à la chambre de l’enfant puis au « p’tit gars » l’exploration continue, « dans ce p’tit gars, il y a un rêve » et dans le rêve un bateau, dans

le bateau un papa, dans papa un autre rêve et dans ce dernier, un

« p’tit gars ». La boucle est bouclée, le père et le fils rêvent chacun

l’un de l’autre malgré la distance. Dans les premières pages, où sont

illustrés l’univers, la terre, la ville ou encore la maison, la

dessinatrice a représenté cela de façon concrète, une seule image

par double page, une rue bien organisée, chaque chose à sa place selon

une échelle et une hiérarchie de plans qui respecte la logique de la

réalité. À partir du moment où lea lecteurice plonge dans le rêve, toute

cette hiérarchie disparaît, et tout le paysage n’est plus q’une superposition

d’éléments. Cet effet déstabilisant nous permet de comprendre que c’est un rêve désormais que l’on voit et qu’il n’appartient pas au même univers que le reste des images. Les pissenlits sont plus grands

qu’un phare, un lapin survole les vagues, des fruits flottent ça et là, tout se mélange. Dans le rêve du papa c’est la même chose, un poisson

rouge s’approche d’une montgolfière, une tasse fait la même taille qu’un

ours… et les plantes et les fleurs ont envahi le monde des rêves.

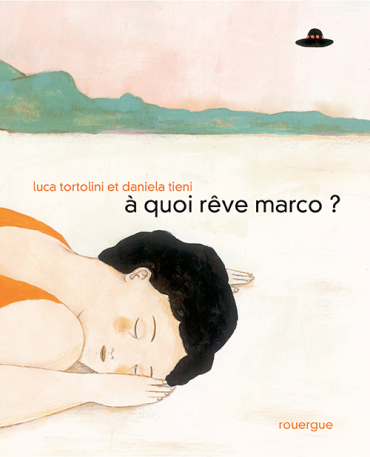

Faire coexister des univers, les faire se télescoper est un recours narratif utilisé également par Luca Tortolini et Daniela

Tieni dans leur album sorti en 2017, À quoi rêve Marco ? TORTOLINI Luca et TIENI Daniela, À quoi rêve Marco ?, Rouergue, 2017.

Ce livre est

construit sur le même principe que le précédent, à ceci près qu’ici le voyage ne se fait pas à travers les différentes échelles mais d’un rêve à l’autre. Tout commence par Marco sur la plage, qui rêve. Dans son rêve, un pêcheur. À quoi rêve le pêcheur? Dans le rêve du pêcheur, une montagne et un alpiniste. Mais à quoi rêve l’alpiniste? Et ainsi de suite, jusqu’à un singe qui rêve de Marco endormi sur la plage. La boucle se referme et lea lecteurice a visité une infinité de paysages et rencontré de multiples personnages. À chaque page, un élément permet de passer au rêve suivant. Chaque page, donc chaque rêve, montre un paysage, un décor aux traits très doux et colorés mais dont les dessins restent détaillés. Dans chaque rêve, un élément de décor donne l’indice du suivant. Dans certaines pages, nous nous prenons presque au jeu d’essayer de trouver un personnage endormi dans l’image avant de lire le texte. Au fil de l’histoire, la loufoquerie augmente. Le premier rêve commence en douceur, un pêcheur dans un bateau quand on sait que Marco est sur la plage, pourquoi pas. Mais petit à petit, l’étrangeté augmente, les couches de rêves s’empilent, comme un oignon qu’on décortiquerait à l’envers. Nous découvrons un ours endormi dans une pâtisserie, suivi d’un fantôme de chevalier qui rêve. Les images gagnent en détail en même temps que les rêves gagnent en étrangeté. Sur les premières pages, un grand aplat bleu pour l’eau, une barque, quelques montagnes dans le fond, une mouette et un avion en tout petit. Le premier rêve est assez simple et vide. Mais pour l’ours dans sa pâtisserie, nous retrouvons une variété et une quantité de gâteaux et de plantes (ou les deux à la fois?) phénoménale, davantage de trames et de textures, de couleurs et de formes différentes. Le vocabulaire graphique s’enrichit radicalement. En plus de cet enrichissement des couleurs, de leur diversité, des différentes trames, textures, formes et de la complexité des objets représentés, vient s’ajouter un effet de superposition.

Ils sont de plus en plus les

uns devants les autres, au début chaque élément a sa place dans l’image, à la fin, un pot de fleur, deux hublots, des planètes, des objets non

identifiés et un singe endormi sont réunis dans un très petit espace sur

la page, chaque élément ayant sa couleur, sa trame. Tout ce procédé

d’accumulation fait monter crescendo l’atmosphère surréelle qui se

dégage des rêves.

TORTOLINI Luca et TIENI Daniela, À quoi rêve Marco ?, Rouergue, 2017.

Ce livre est

construit sur le même principe que le précédent, à ceci près qu’ici le voyage ne se fait pas à travers les différentes échelles mais d’un rêve à l’autre. Tout commence par Marco sur la plage, qui rêve. Dans son rêve, un pêcheur. À quoi rêve le pêcheur? Dans le rêve du pêcheur, une montagne et un alpiniste. Mais à quoi rêve l’alpiniste? Et ainsi de suite, jusqu’à un singe qui rêve de Marco endormi sur la plage. La boucle se referme et lea lecteurice a visité une infinité de paysages et rencontré de multiples personnages. À chaque page, un élément permet de passer au rêve suivant. Chaque page, donc chaque rêve, montre un paysage, un décor aux traits très doux et colorés mais dont les dessins restent détaillés. Dans chaque rêve, un élément de décor donne l’indice du suivant. Dans certaines pages, nous nous prenons presque au jeu d’essayer de trouver un personnage endormi dans l’image avant de lire le texte. Au fil de l’histoire, la loufoquerie augmente. Le premier rêve commence en douceur, un pêcheur dans un bateau quand on sait que Marco est sur la plage, pourquoi pas. Mais petit à petit, l’étrangeté augmente, les couches de rêves s’empilent, comme un oignon qu’on décortiquerait à l’envers. Nous découvrons un ours endormi dans une pâtisserie, suivi d’un fantôme de chevalier qui rêve. Les images gagnent en détail en même temps que les rêves gagnent en étrangeté. Sur les premières pages, un grand aplat bleu pour l’eau, une barque, quelques montagnes dans le fond, une mouette et un avion en tout petit. Le premier rêve est assez simple et vide. Mais pour l’ours dans sa pâtisserie, nous retrouvons une variété et une quantité de gâteaux et de plantes (ou les deux à la fois?) phénoménale, davantage de trames et de textures, de couleurs et de formes différentes. Le vocabulaire graphique s’enrichit radicalement. En plus de cet enrichissement des couleurs, de leur diversité, des différentes trames, textures, formes et de la complexité des objets représentés, vient s’ajouter un effet de superposition.

Ils sont de plus en plus les

uns devants les autres, au début chaque élément a sa place dans l’image, à la fin, un pot de fleur, deux hublots, des planètes, des objets non

identifiés et un singe endormi sont réunis dans un très petit espace sur

la page, chaque élément ayant sa couleur, sa trame. Tout ce procédé

d’accumulation fait monter crescendo l’atmosphère surréelle qui se

dégage des rêves.

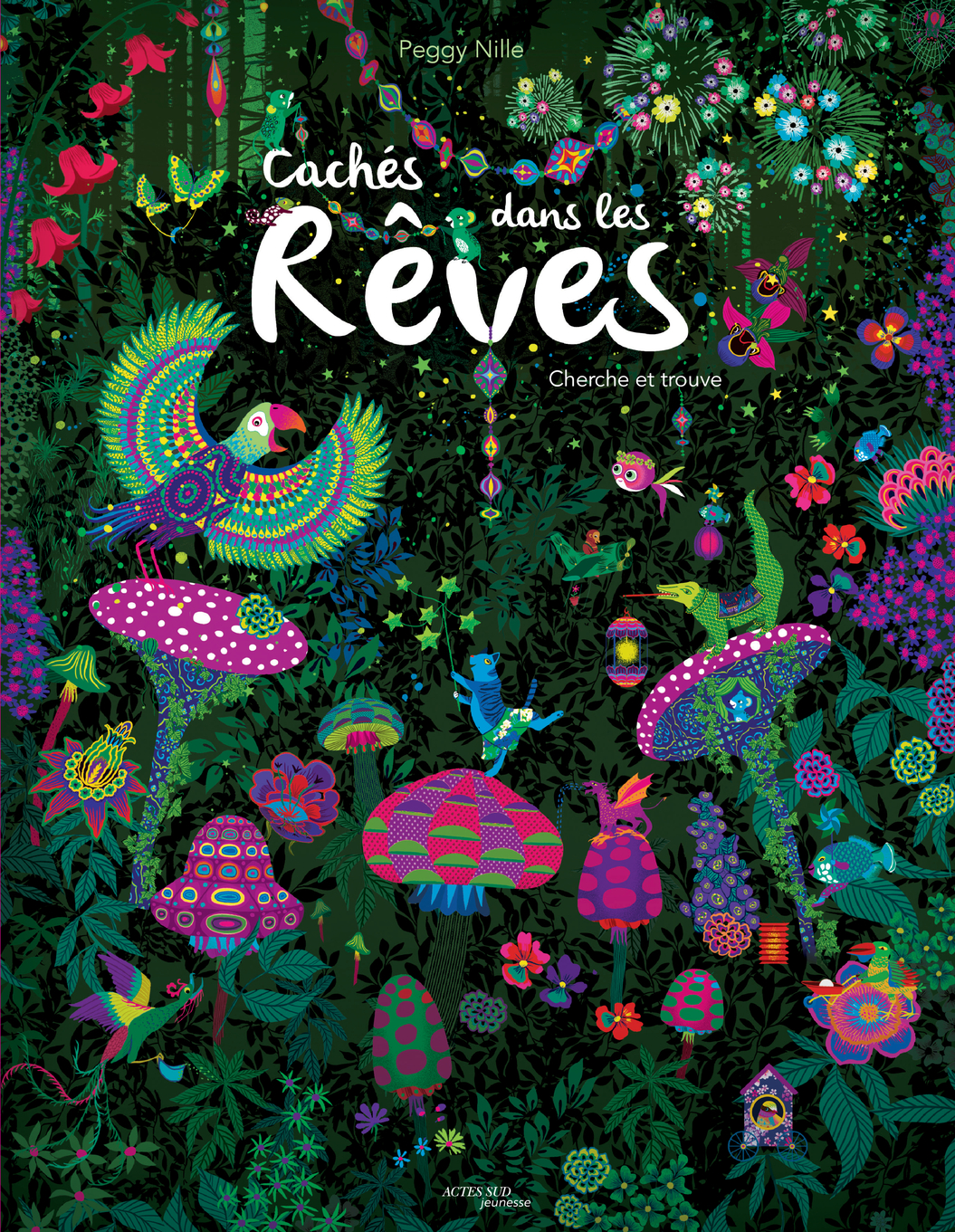

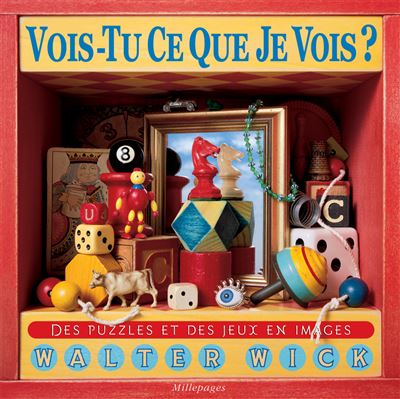

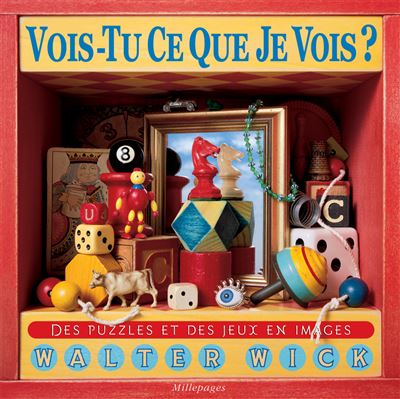

L’accumulation, proche de la superposition, vise à remplir l’espace de l’image le plus possible avec des éléments précis et des détails qui peuvent donner parfois une impression maximaliste et submergeante. Nous ne savons plus où donner de la tête, où regarder. Nous pensons avoir vu quelque chose mais en regardant mieux, nous réalisons que c’est en fait autre chose. Nous nous y perdons et découvrons un nouvel élément chaque fois que nous regardons à nouveau. Ce principe est très utilisé dans la littérature jeunesse, cela permet de déclencher un jeu avec le bébé ou l’enfant, allant du simple « c’est quoi ça ? » quand iel commence à parler au plus complexe « cherche et trouve ». De nombreux ouvrages ludiques utilisent l’accumulation, les livres à rabats, les cache-cache du type Où est Charlie?. La série Vois-tu ce que je vois ? de Walter Wick en est un exemple parfait. L’accumulation -de la même manière que la superposition, les deux fonctionnant souvent ensemble- est aussi très efficace pour représenter un univers fantastique rempli de mystères et d’objets en tout genre. L’accumulation est très souvent associée à une grande variété de couleurs, de formes, de tailles ou de textures comme dans À quoi rêve Marco?. C’est donc un processus qui se prête très bien à l’illustration du rêve.

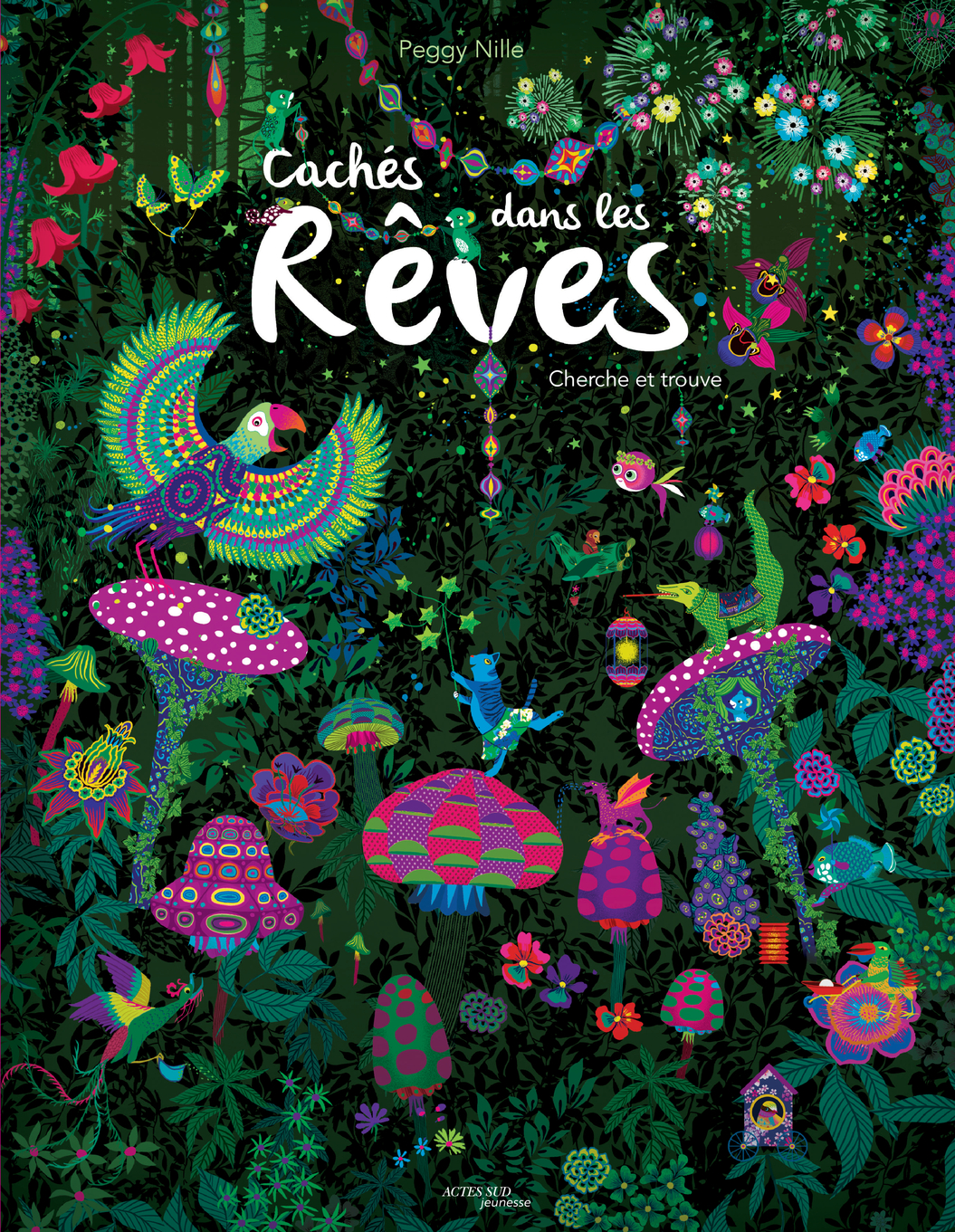

L’illustratrice Peggy Nille a travaillé sur un très grand nombre d’albums jeunesse, parmi lesquels la série Cachés dans… éditée chez Actes Sud. Le troisième livre de la série s’intitule Cachés dans les rêves et propose dix tableaux dans lesquels vingt personnages sont à retrouver. Ce sont des illustrations très riches visuellement, qui reposent sur le principe d’accumulation expliqué plus tôt. Le style graphique de l’artiste est très détaillé et coloré, il peut même rappeler les mandalas. Les pages sont très cohérentes entre elles. Le style de la faune et la flore de ces rêves reste logique tout au long du livre. Chaque page a cependant sa propre identité, que ce soit dans la dominante de couleur, un paysage aérien, aquatique ou nocturne. Les doubles pages sont remplies de détails à n’en plus finir, les animaux de toutes les tailles se mêlent à la végétation chatoyante. Ce livre utilise aussi le changement de taille de certains éléments pour les rendre plus surréels. Par exemple des champignons plus gros que des oiseaux et des dragons à une échelle de fourmi. C’est un livre ludique, sur le principe du « cherche et trouve », qui relie le monde des rêves à des illustrations vibrantes. Chaque page propose un arrêt sur image dans un univers global qui compose l’album.

L’édition jeunesse est donc un véritable terrain de jeu pour l’imagination. Les messages transmis à travers les récits de rêves ont une réelle utilité d’appentissage. Ils encouragent l’enfant à développer son imagination et à être attentif à ses propres rêves. C’est aussi un vecteur de jeu et d’interaction car le rêve permet la représentation d’une infinité d’objets, créatures, événements, situations, formes et couleurs qui enrichissent les possibilités d’imagination de l’enfant et favorisent le déclenchement des discussions avec les proches. Le rêve, de par sa nature incroyable, peut également être un outil de compréhension d’événements bien réels dans la vie de l’enfant, comme nous l’avons vu avec La demeure du ciel et la question du deuil.

L’édition jeunesse nous permet de repérer les principes visuels et graphiques utilisés pour illustrer le rêve : ils sont souvent simplifiés ou exagérés pour la compréhension des enfants. Ceux-ci ont moins de facilité à comprendre les sous entendus visuels indiquant un état onirique dans la littérature à destination des plus grands. C’est pour cela que nous voyons souvent des nuages, des formes rondes, de la superposition et de l’accumulation ainsi que les champs visuels du lit, de la chambre, de la nuit et du ciel.

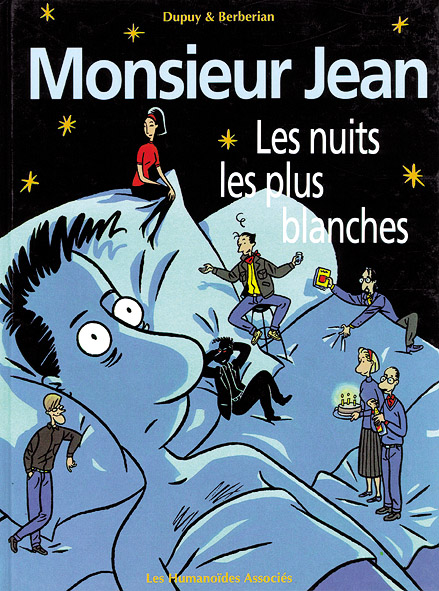

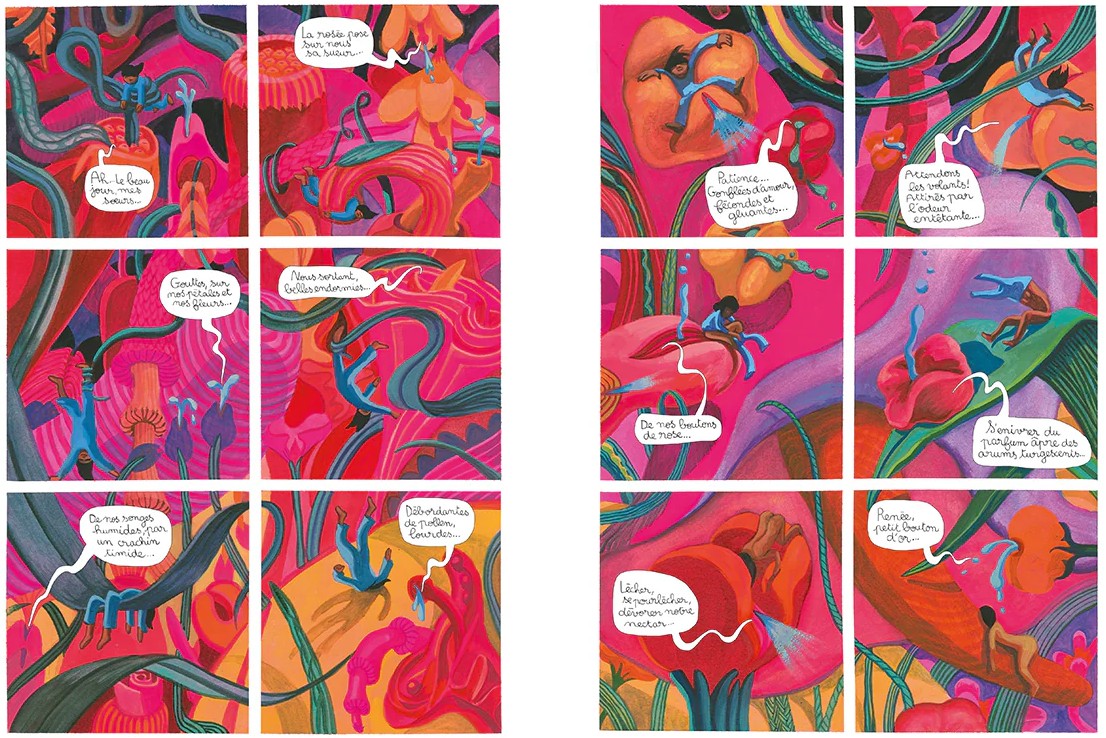

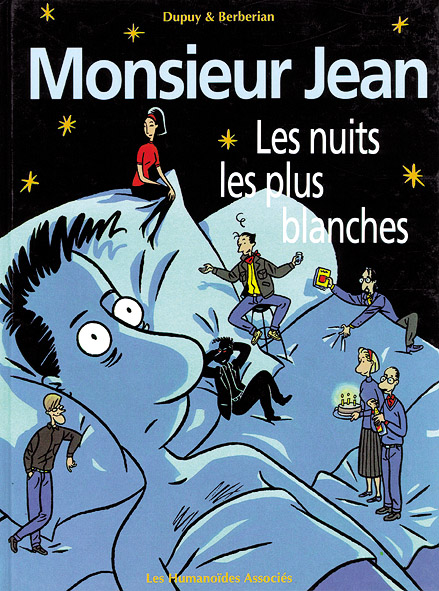

Dans la littérature adulte, les ouvrages où nous allons retrouver de réelles représentations graphiques sont principalement des bandes dessinées et des romans graphiques. Quand ces derniers s’adressent à un public adulte, c’est généralement que les sujets abordés, trop violents, sombres, sexuellement explicites ou dramatiques ne concernent pas les enfants. La littérature jeunesse peut bien entendu aborder certains de ces sujets mais le but ne sera pas le même et la manière de faire sera différente. C’est pourquoi, contrairement à la littérature jeunesse, nous trouvons beaucoup moins de livres adultes ayant le rêve comme sujet principal. Cette thématique reste cependant présente dans cette littérature mais est davantage un biais pour aborder certains sujets, entrer dans les profondeurs d’un personnage, accéder à ses secrets, ce qu’iel ne s’avoue pas iel-même. Thierry Groensteen en parlant de la série Monsieur Jean de Philippe Dupuy et Charles Berberian écrit : « Les séquences de rêve sont l’un des moyens privilégiés pour exprimer les états d’âme du personnage, ses angoisses ou ses phobies. » 2

Cette idée peut être appliquée à un grand nombre de bande dessinée pour adulte qui font le choix d’utiliser le rêve dans leur narration.

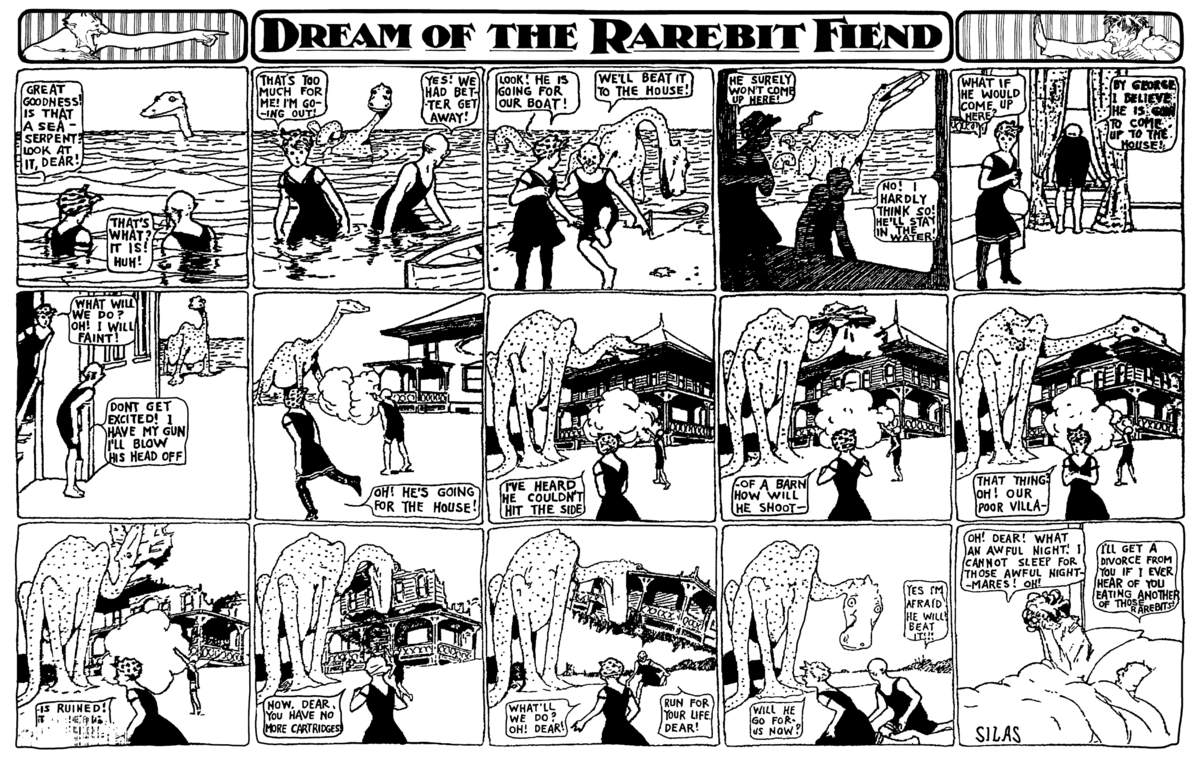

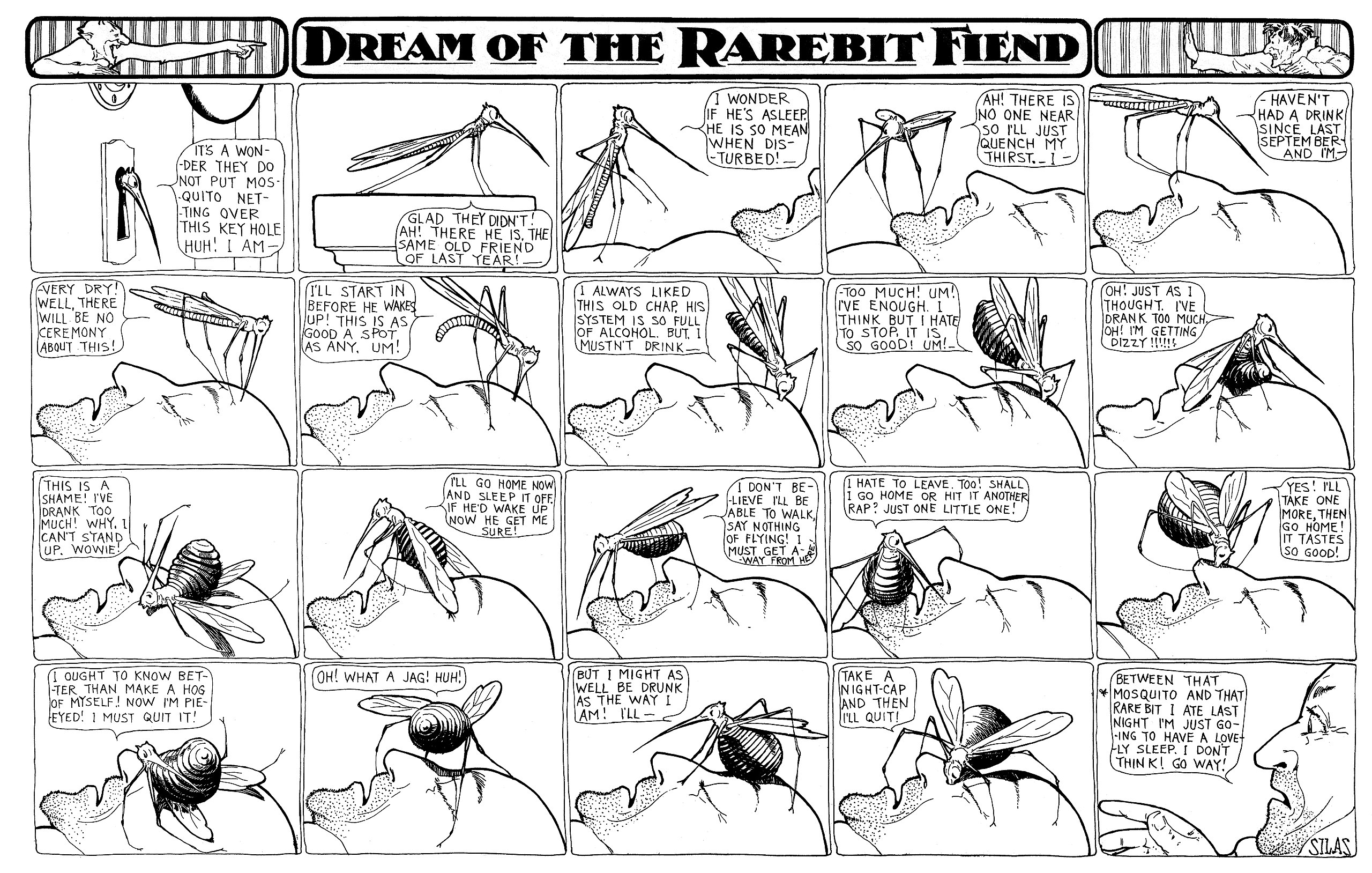

Rappelons-nous, précédemment, Little Nemo in Slumberland et son créateur Winsor McCay. Ce dernier a publié dans l’Evening Telegram, un journal de New-York, des strips de bande dessinée qu’on pourrait définir comme l’opposé de Little Nemo. Cette série, nommée Dream of the Rarebit Fiend, nous présente un personnage qui rêve. Cette fois, c’est un adulte. Un homme. Contrairement à Nemo, il traverse plutôt des cauchemars, influencés moins par un monde fantastique que par la vie quotidienne de McCay. La grande majorité du temps ces planches sont en noir et blanc, contrairement à Little Nemo in Slumberland qui prenait vie dans la couleur. Les créatures sont des monstres ou des dinosaures, rarement bienveillants. Ces songes sont principalement des prétextes pour parler de sujets de société, de problèmes et de peurs d’adultes beaucoup plus ancrées dans la réalité du quotidien que les fantasmes de l’enfance. Grace à ce prétexte du rêve, l’artiste se permet de parler sous couvert de métaphores et de sous-entendus de problèmes tels que l’addiction aux drogues, au tabac, à l’alcool, aux jeux d’argent, ou encore des inquiétudes liées aux sans-abris, aux sectes, au suicide, aux problèmes de couple, à la peur de l’échec, de la folie ou de la mort.

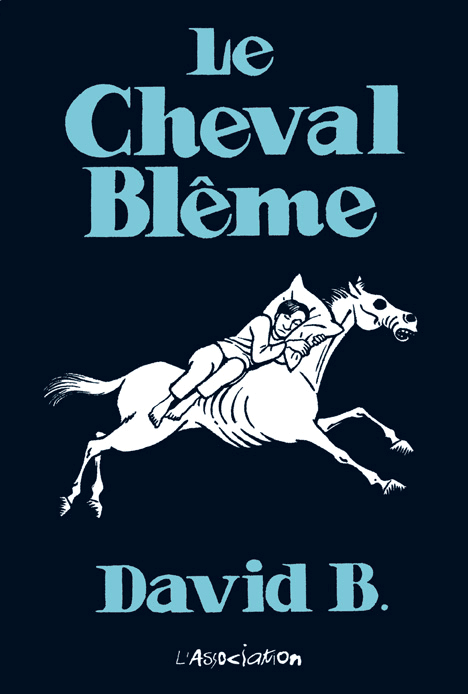

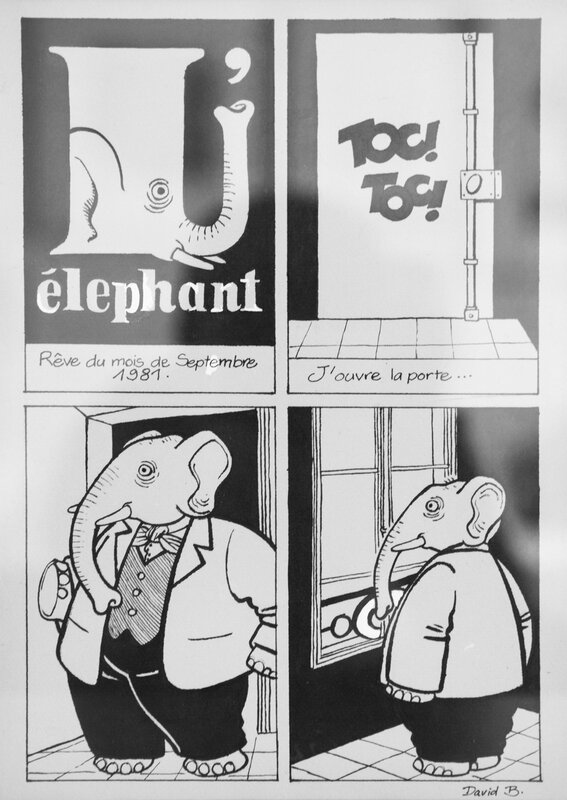

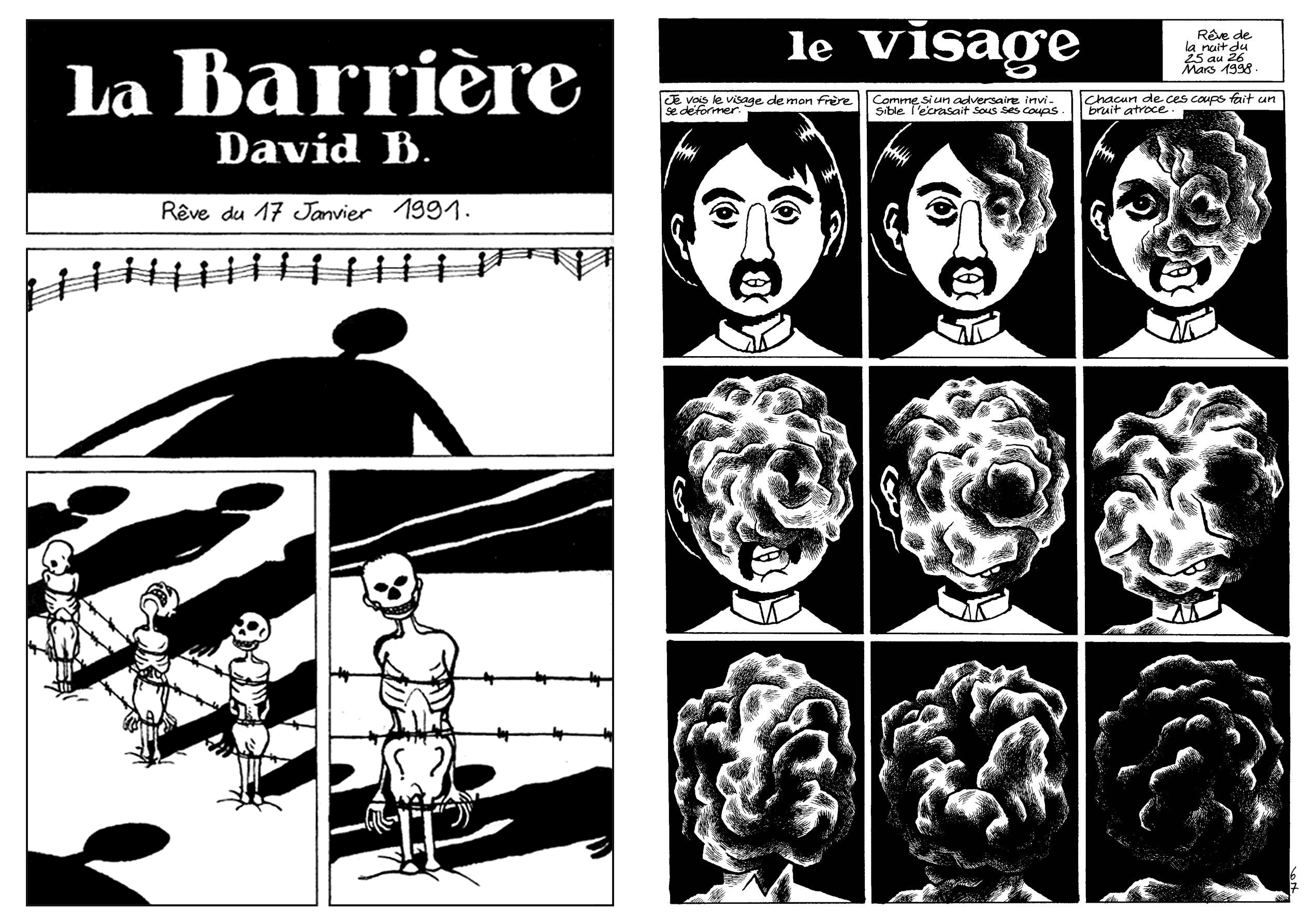

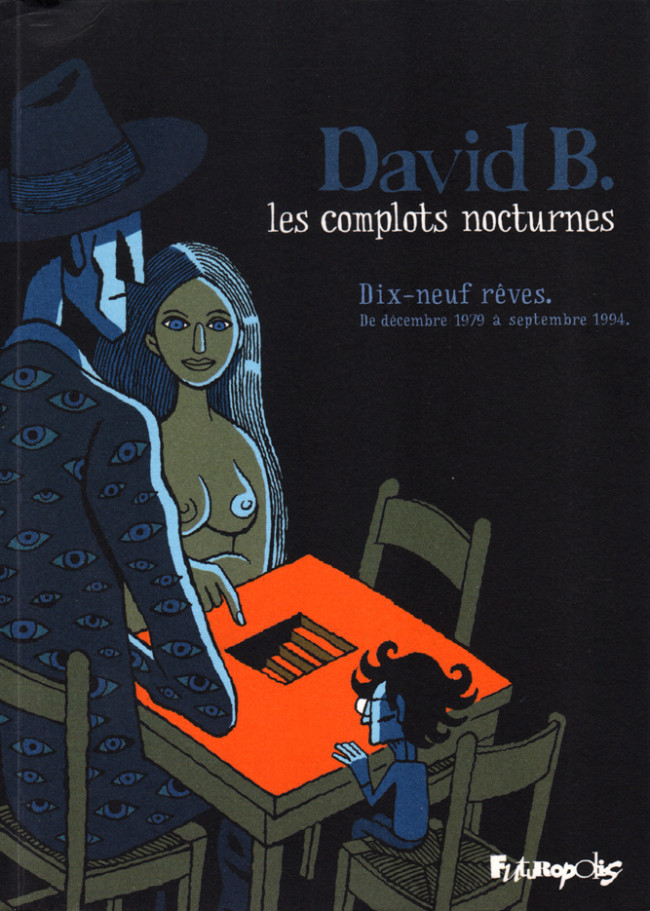

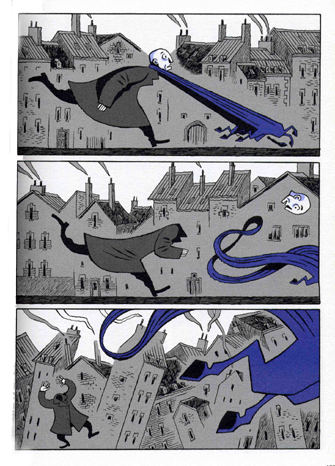

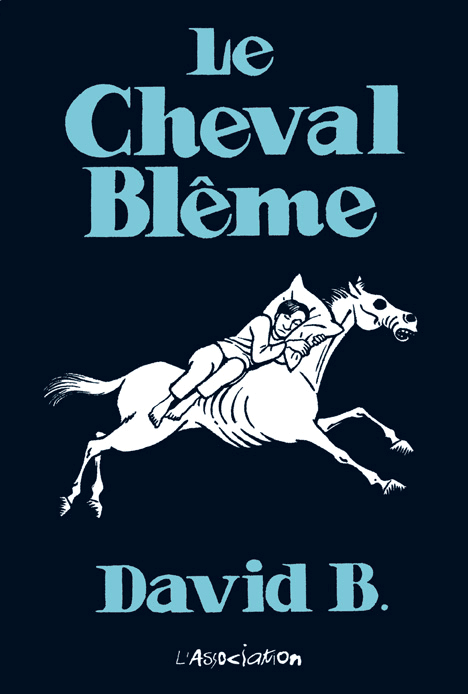

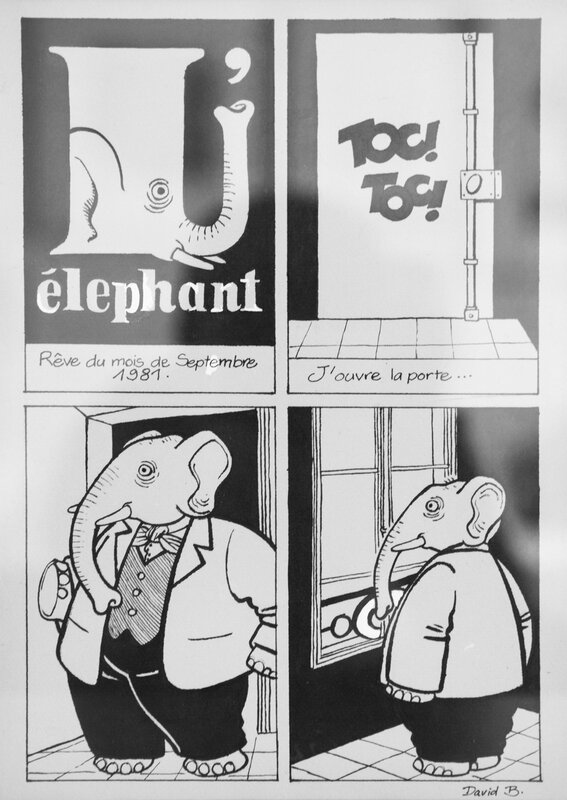

Bien plus tard mais toujours cauchemardesque, l’auteur de bandes dessinées David B. publie deux ouvrages en 1992 et en 2005 inspirés de ses propres rêves. Le premier, Le cheval blême, retrace ses cauchemars, tandis que le suivant, Les complots nocturnes, s’oriente vers des songes moins terrifiants mais plus axés sur des missions, des enquêtes. Les deux ouvrages sont illustrés en noir et blanc, avec des petites touches bleues et grises dans le second. Dans le premier il n’y a pas de nuances de gris entre le noir et le blanc, les images sont donc très contrastées. Ce qui a pour effet d’accentuer la dramaturgie du cauchemar, technique qui n’est pas sans rappeler le travail de Charles Burns. Dans cet album, il explore les deux extrémités du spectre des cauchemars. D’un côté, l’absurde et l’étrange, à coups d’animaux humanisés comme un éléphant en costard. De l’autre, les images plus déstabilisantes, horrifiques, comme cette barrière de barbelés dont les poteaux sont des humains nus d’une maigreur effrayante et dont le visage est figé dans une expression d’effroi ou de souffrance. David B. illustre aussi des songes toujours terrifiants mais également surréels, comme celui où le visage de son frère se déforme sous des coups invisibles. Ce rêve-là est représenté très simplement, chaque case montre le même visage un peu plus déformé que la case précédente. Le visage déformé ressemble à un nuage ou à un gros chewing-gum. David B n’a pas choisi de représenter cette violence par une déformation réaliste d’hématomes, de bosses ou autres blessures, ce qui amplifie l’effet étrange et dérangeant propre aux rêves.

La plupart des cauchemars de l’ouvrage ne sont pas situés dans

un espace temps précis, et quand ils le sont c’est rarement un contexte

réaliste. Par exemple, le personnage rencontre un clown en fuite dans un

labyrinthe en ruines. Dans Les complots nocturnes B David, Les complots nocturnes, Futuropolis, 2005

c’est un peu

différent, les décors sont ceux de la rue, de la ville, du métro. Les

rêves de cet album sont un peu plus ancrés dans le monde réel. Ce sont des histoires de courses poursuites, d’assassins, de mystère.

Cela ne leur ôte pas leur réel aspect absurde ou surréaliste. Nous y retrouvons des dynamiques classiques de transformation ou de

déformation, par exemple quand l’écharpe du personnage se retrouve avec

des petites jambes de cheval et entraîne son propriétaire dans une

course effrénée qui finira par lui coûter sa tête. Le style graphique de

David B. se prête étonnement bien au récit de rêve. Dans Le cheval

blême, ses traits nets et

abrupts rajoutent une dimension brute aux cauchemars il n’est pas le seul à maîtriser cette technique contrastée des années 90 pour illustrer le rêve. En effet, de 1991 à 2020, Marc-Antoine Mathieu

publie la série Julius Corentin Acquefacques, prisonnier

des rêves, une série en sept tomes dans lesquels le personnage principal

vit des péripéties à n’en plus finir dans le monde des rêves. En 2005, les dessins plus nuancés et détaillés de David

B. permettent de mieux s’immerger dans les enquêtes et missions des

complots nocturnes. La touche de bleu est utile pour centrer l’attention

sur un détail et d’alléger le contraste visuel du noir et blanc. Le bleu

est une couleur associée à la fois au champ graphique de la nuit et du

ciel, mais aussi à la symbolique du mystère tout autant qu’au calme et au

repos, donc au sommeil. C’est une couleur idéale à associer aux rêves.

Au vu des aventures que l’on traverse, les œuvres de David B. ne nous appellent pas vraiment au repos. Nous pouvons néanmoins noter que ce rappel de bleu permet de ne pas oublier la nature onirique de ce que nous lisons.

B David, Les complots nocturnes, Futuropolis, 2005

c’est un peu

différent, les décors sont ceux de la rue, de la ville, du métro. Les

rêves de cet album sont un peu plus ancrés dans le monde réel. Ce sont des histoires de courses poursuites, d’assassins, de mystère.

Cela ne leur ôte pas leur réel aspect absurde ou surréaliste. Nous y retrouvons des dynamiques classiques de transformation ou de

déformation, par exemple quand l’écharpe du personnage se retrouve avec

des petites jambes de cheval et entraîne son propriétaire dans une

course effrénée qui finira par lui coûter sa tête. Le style graphique de

David B. se prête étonnement bien au récit de rêve. Dans Le cheval

blême, ses traits nets et

abrupts rajoutent une dimension brute aux cauchemars il n’est pas le seul à maîtriser cette technique contrastée des années 90 pour illustrer le rêve. En effet, de 1991 à 2020, Marc-Antoine Mathieu

publie la série Julius Corentin Acquefacques, prisonnier

des rêves, une série en sept tomes dans lesquels le personnage principal

vit des péripéties à n’en plus finir dans le monde des rêves. En 2005, les dessins plus nuancés et détaillés de David

B. permettent de mieux s’immerger dans les enquêtes et missions des

complots nocturnes. La touche de bleu est utile pour centrer l’attention

sur un détail et d’alléger le contraste visuel du noir et blanc. Le bleu

est une couleur associée à la fois au champ graphique de la nuit et du

ciel, mais aussi à la symbolique du mystère tout autant qu’au calme et au

repos, donc au sommeil. C’est une couleur idéale à associer aux rêves.

Au vu des aventures que l’on traverse, les œuvres de David B. ne nous appellent pas vraiment au repos. Nous pouvons néanmoins noter que ce rappel de bleu permet de ne pas oublier la nature onirique de ce que nous lisons.

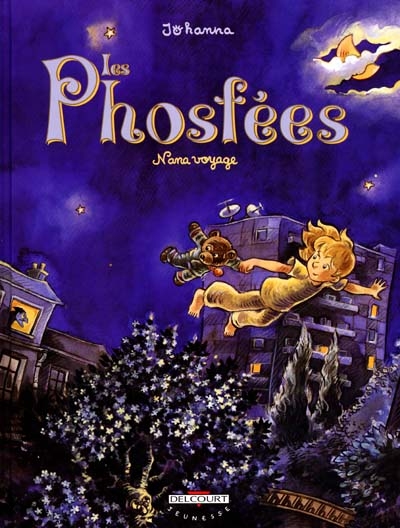

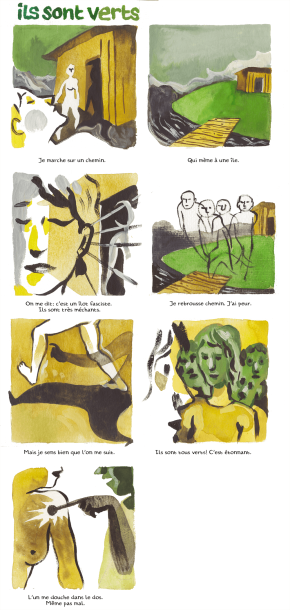

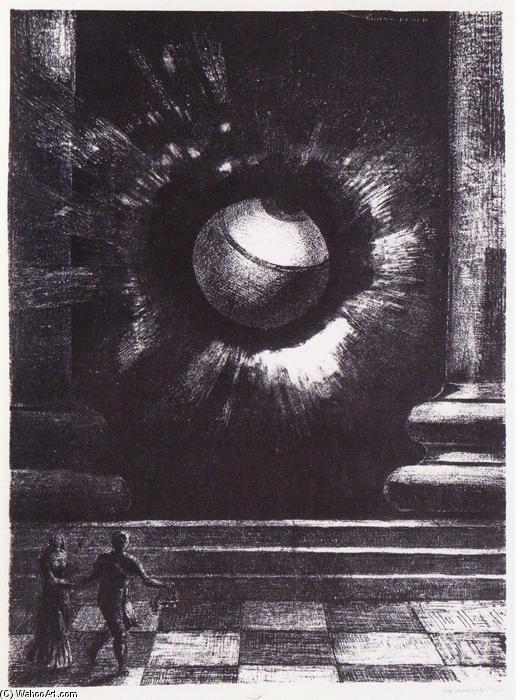

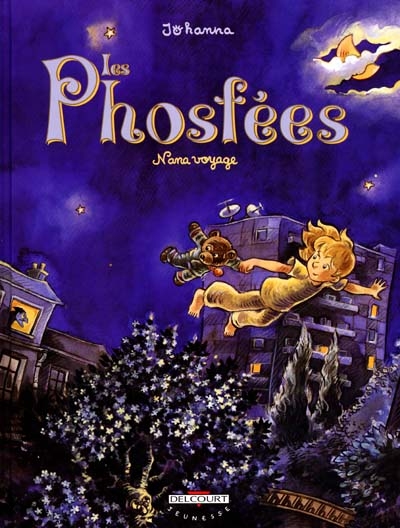

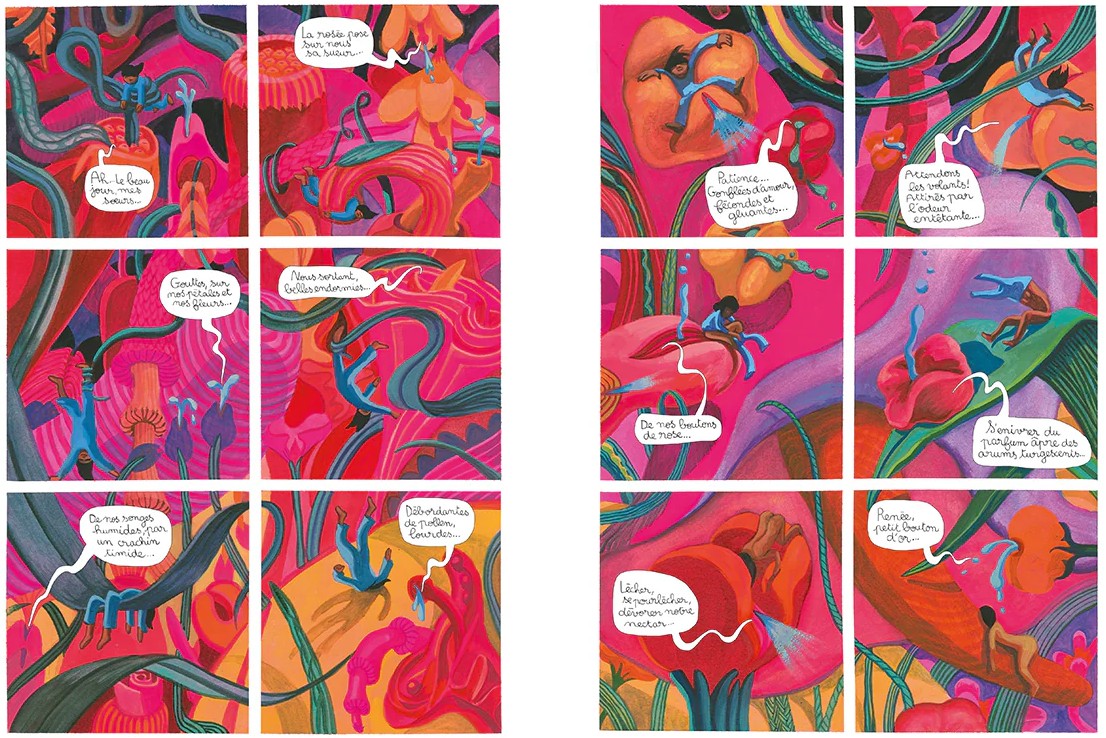

Johanna Schipper est une artiste, autrice de bande-dessinée et enseignante

à l’EESI (École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême). Elle s’intéresse au rêve depuis l’enfance et a publié de 2000 à 2002, Les Phosphées, une série jeunesse en trois tomes, inspirée de cette période de sa vie et qui parle des rêves. Portons à présent notre intérêt sur un autre projet très intéressant qu’elle a mené et qui se nomme L’œil-livre SCHIPPER Johanna, Cyclœpédiques Rêve de la nuit du 20 mai 2012, extrait du blog L’Œuil-livre, Ce projet démarre dans un premier temps sur un blog en ligne où elle publiera des courtes planches dessinées qui retraceront ses rêves de 2011 à 2014. Les techniques de dessins employées y sont changeantes, entre collages, crayons, encre, peinture et craie grasse. Elle veut y

poser un dessin instinctif, elle ne retravaille pas ses planches, ce

sont ses souvenirs au réveils qui s’expriment, dans une démarche

d’authenticité.

SCHIPPER Johanna, Cyclœpédiques Rêve de la nuit du 20 mai 2012, extrait du blog L’Œuil-livre, Ce projet démarre dans un premier temps sur un blog en ligne où elle publiera des courtes planches dessinées qui retraceront ses rêves de 2011 à 2014. Les techniques de dessins employées y sont changeantes, entre collages, crayons, encre, peinture et craie grasse. Elle veut y

poser un dessin instinctif, elle ne retravaille pas ses planches, ce

sont ses souvenirs au réveils qui s’expriment, dans une démarche

d’authenticité.

« Le format carré s’est imposé très rapidement pour mes vignettes. Cela me permettait de me concentrer sur l’image dont le dessin change en fonction du contenu : couleurs, ou aspect neutre, impressions précises ou floues, rapidité ou lenteur. Parfois, un rêve se présente à moi comme un dessin. Je reste alors fidèle à son aspect graphique quand je le couche sur le papier. Le travail artistique qu’il sous-tend, notamment l’exécution des dessins sans crayonnés à partir d’un souvenir encore frais, est essentiel pour faire émerger des formes nouvelles dans le reste de mon travail graphique. »3

Ces dessins prennent une seconde vie lors d’une exposition qui permet de rendre compte des motifs et répétitions lors d’un accrochage en 2013. Elle publie au même moment un recueil de cartes postales tirées de vignettes de ses planches aux éditions N’a qu’un œil. Dans un second temps elle met en place deux résidences dans la continuité du projet pour l’augmenter de façon performative. À cet effet, elle collecte des rêves, dans le but de créer un inventaire d’images et motifs récurrents. La première résidence a eu lieu sur une petite semaine, chaque nuit était prise en compte et dessinée. La deuxième a pris place à travers cinq siestes, donc un sommeil diurne. Le résultat de ces expériences est présenté sous forme de planches de bande dessinée sur le site du centre d’art APDV, lieu de la résidence. Ce projet, du début à la fin, reste très intuitif, et représente les rêves dans l’immédiat. Son style graphique général est tout de même identifiable par ses traits souples, un dessin mouvant et dynamique, souvent coloré, des tracés qui se chevauchent créant une vague impression de transparence sur certains éléments. Elle mixe parfois les techniques, crayon et collage, elles aussi superposés. Si nous comparons le style graphique qu’elle adopte dans ce projet à celui qu’elle peaufine pour ses albums de bande-dessinée, nous réalisons que son choix de ne pas retoucher et de dessiner instinctivement rend effectivement justice aux rêves car ses croquis sont moins polis et travaillés, et évoquent plutôt une forme de liberté créative qui fait écho à la non-matérialité des songes.

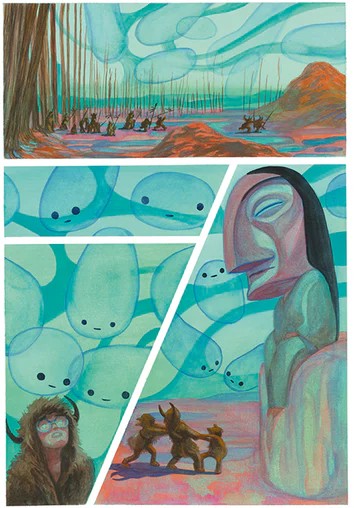

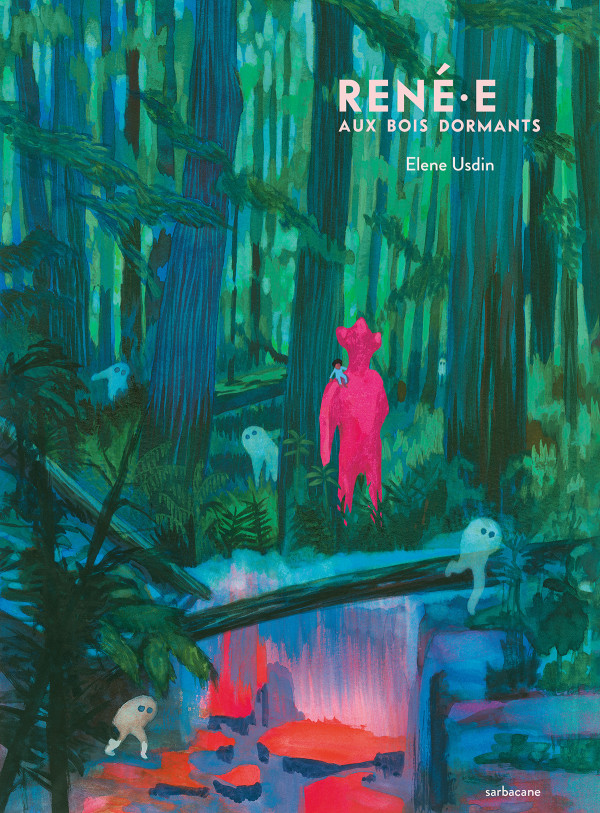

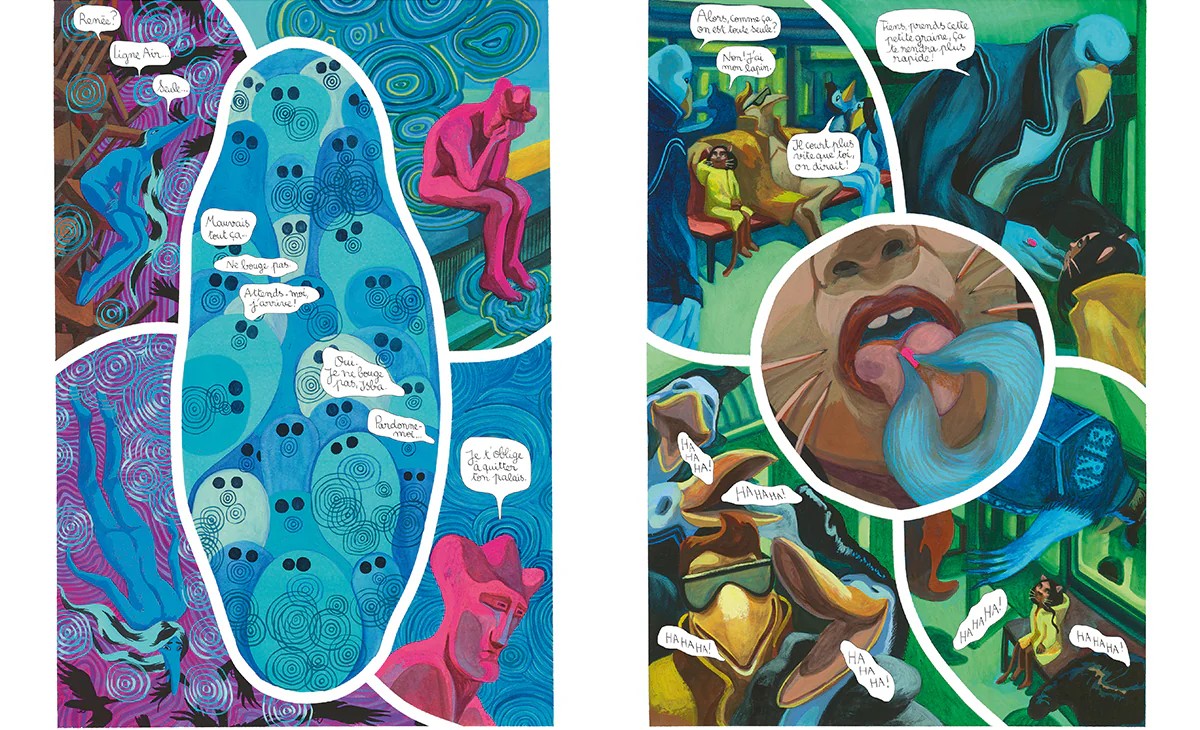

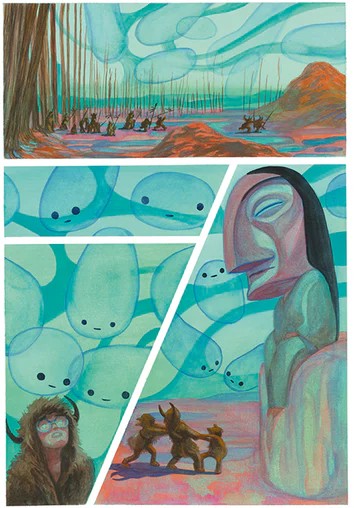

Dans un registre tout à fait différent, Elene Usdin, photographe, peintre et illustratrice, a publié son tout premier roman graphique

aux éditions Sarbacane en 2021. René.e aux bois dormants

USDIN Elene René.e aux bois dormants, Sarbacane, 2021 est un

ouvrage sublime et complexe qui aborde différents sujets importants.

Pour résumer cette histoire à la narration sens dessus dessous, il s’agit d’un homme âgé, dans le coma qui rêve et redécouvre sa propre

histoire oubliée. Enfant autochtone américain, il est arraché à sa

famille et vendu à une femme blanche canadienne alors qu’il est tout

juste âgé de dix ans. À travers des flashbacks et des péripéties au cœur d’un paysage

onirique, il retrace sa propre vie, entrecoupée de racisme, d’adoption

forcée, de quête de ses racines, d’identité de genre floue et fluide.

Lea lecteurice est aussi témoin de moments au présent, quand il se retrouve à

l’hôpital, où nous en apprenons plus sur sa famille, sa fille, sa mère

adoptive, et la complexité qui compose une famille. Graphiquement

l’ouvrage est très riche, presque entièrement peint, les illustrations

poignantes illustrant le rêve et la réalité se mélangeant. Le travail

des couleurs est impressionnant, les passages de mémoire, associés au

monde réel sont représentés dans des nuanciers plus réduits, de couleurs

froides, avec des formes droites et ordonnées. Les images dépeignant le

moment présent, celui de l’hôpital, de la ville de Toronto, sont encore

plus froides et grises, presque en noir et blanc, des images complexes

et modernes représentant des autoroutes, des immeubles, des chambres

d’hôpital, dans des formes très carrées et strictes. Mais entre-temps, les séquences de rêves et d’imagination se révèlent plus colorées. Elles

reprennent des principes vu précédemment dans l’édition jeunesse de

superposition, d’accumulation. Les illustrations très colorées

représentent des scènes de la nature, des paysages, des forêts, des

mondes sous-marins, végétaux, animaux. De ces éléments, se dégage une

dimension onirique bien au-delà de leurs couleurs surréalistes, souvent à

travers leur taille démesurée à côté du personnage humain, mais aussi par

leurs formes qui ne font parfois écho à aucune faune ou flore connue, nous observons même des créatures, chimères un peu inquiétantes. Ces paysages aux formes organiques, rondes, mouvantes et fluides contrastent d’autant plus avec le réel droit et rectangulaire. René.e, lea personnage principal.e, est représenté.e d’une infinité de manières

lorsqu’iel évolue dans ce monde. Son apparence change, iel passe d’enfant à

adulte, d’homme à femme, d’humain.e à chatte. Sa transformation se fait

aussi d’autres manières, comme lorsque des branches et des feuilles

poussent de son corps, sortent de sous ses ongles, sa langue, ses

oreilles, ses yeux. Sa peau tout entière se mue en arbre. Les animaux, bien que d’apparence terrestre, sont toujours gigantesques, ou peut-être est-ce René.e qui est minuscule ?… Quoi qu’il en soit, cet effet

traduit le sentiment du personnage qui se trouve perdu et se sent dépassé. Il est important d’observer à quel point l’autrice

joue avec la forme des cases pour accentuer un ressenti. Quand il s’agit

du monde réel, les cases sont très carrées, en écho aux immeubles

qu’elles contiennent. Lors des flash-backs de violence les cases sont

quelquefois triangulaires, s’assemblant les unes aux autres comme du

verre brisé. Dans les séquences de rêve, nous pouvons observer des

planches aux cases rondes, bulles, ondulantes répondant aux créatures

organiques représentées. Elene Usdin réussit très bien également à lier

le rêve et la réalité. Certains passages mêlent les deux en plaçant un

personnage du rêve dans un paysage enneigé de Toronto. Le personnage est

le seul élément bleu, coloré, qui enjambe les voitures sur une voie

rapide blanche et grise. Le contraste fonctionne merveilleusement et donne le sentiment

qu’effectivement, personne dans le monde réel ne peut voir sa présence.

USDIN Elene René.e aux bois dormants, Sarbacane, 2021 est un

ouvrage sublime et complexe qui aborde différents sujets importants.

Pour résumer cette histoire à la narration sens dessus dessous, il s’agit d’un homme âgé, dans le coma qui rêve et redécouvre sa propre

histoire oubliée. Enfant autochtone américain, il est arraché à sa

famille et vendu à une femme blanche canadienne alors qu’il est tout

juste âgé de dix ans. À travers des flashbacks et des péripéties au cœur d’un paysage

onirique, il retrace sa propre vie, entrecoupée de racisme, d’adoption

forcée, de quête de ses racines, d’identité de genre floue et fluide.

Lea lecteurice est aussi témoin de moments au présent, quand il se retrouve à

l’hôpital, où nous en apprenons plus sur sa famille, sa fille, sa mère

adoptive, et la complexité qui compose une famille. Graphiquement

l’ouvrage est très riche, presque entièrement peint, les illustrations

poignantes illustrant le rêve et la réalité se mélangeant. Le travail

des couleurs est impressionnant, les passages de mémoire, associés au

monde réel sont représentés dans des nuanciers plus réduits, de couleurs

froides, avec des formes droites et ordonnées. Les images dépeignant le

moment présent, celui de l’hôpital, de la ville de Toronto, sont encore

plus froides et grises, presque en noir et blanc, des images complexes

et modernes représentant des autoroutes, des immeubles, des chambres

d’hôpital, dans des formes très carrées et strictes. Mais entre-temps, les séquences de rêves et d’imagination se révèlent plus colorées. Elles

reprennent des principes vu précédemment dans l’édition jeunesse de

superposition, d’accumulation. Les illustrations très colorées

représentent des scènes de la nature, des paysages, des forêts, des

mondes sous-marins, végétaux, animaux. De ces éléments, se dégage une

dimension onirique bien au-delà de leurs couleurs surréalistes, souvent à

travers leur taille démesurée à côté du personnage humain, mais aussi par

leurs formes qui ne font parfois écho à aucune faune ou flore connue, nous observons même des créatures, chimères un peu inquiétantes. Ces paysages aux formes organiques, rondes, mouvantes et fluides contrastent d’autant plus avec le réel droit et rectangulaire. René.e, lea personnage principal.e, est représenté.e d’une infinité de manières

lorsqu’iel évolue dans ce monde. Son apparence change, iel passe d’enfant à

adulte, d’homme à femme, d’humain.e à chatte. Sa transformation se fait

aussi d’autres manières, comme lorsque des branches et des feuilles

poussent de son corps, sortent de sous ses ongles, sa langue, ses

oreilles, ses yeux. Sa peau tout entière se mue en arbre. Les animaux, bien que d’apparence terrestre, sont toujours gigantesques, ou peut-être est-ce René.e qui est minuscule ?… Quoi qu’il en soit, cet effet

traduit le sentiment du personnage qui se trouve perdu et se sent dépassé. Il est important d’observer à quel point l’autrice

joue avec la forme des cases pour accentuer un ressenti. Quand il s’agit

du monde réel, les cases sont très carrées, en écho aux immeubles

qu’elles contiennent. Lors des flash-backs de violence les cases sont

quelquefois triangulaires, s’assemblant les unes aux autres comme du

verre brisé. Dans les séquences de rêve, nous pouvons observer des

planches aux cases rondes, bulles, ondulantes répondant aux créatures

organiques représentées. Elene Usdin réussit très bien également à lier

le rêve et la réalité. Certains passages mêlent les deux en plaçant un

personnage du rêve dans un paysage enneigé de Toronto. Le personnage est

le seul élément bleu, coloré, qui enjambe les voitures sur une voie

rapide blanche et grise. Le contraste fonctionne merveilleusement et donne le sentiment

qu’effectivement, personne dans le monde réel ne peut voir sa présence.

Tous ces exemples contrastent avec les représentations jeunesse des rêves. Dans la littérature adulte, les rêves sont surtout des vecteurs d’introspection, de questionnements et une manière d’appréhender avec distance certaines préoccupations. Leur poésie permet de dédramatiser des questions sérieuses comme l’addiction, le deuil ou les traumatismes d’un personnage. Les moyens graphiques sont sensiblement les mêmes que chez les enfants, avec moins de symboles évidents et de couleurs mais plus de transformations et de jeux avec les codes de l’image qui permettent une lecture métaphorique et symbolique.

En conclusion, la représentation des rêves dans l’édition révèle une véritable quête pour traduire l’intangible en formes concrètes. Cette exploration nous a permis de constater que chaque forme et chaque œuvre apporte ses propres innovations dans la manière d’aborder ce défi fascinant. Le vocabulaire disponible augmente avec le temps et les techniques et inspire les artistes à aller chercher toujours plus loin. Les artistes, illustrateurices et auteurices ont développé un vaste répertoire de techniques et de codes pour représenter l’expérience onirique. Chaque approche offre une perspective unique sur la nature insaisissable des rêves. À travers cet écrit, une liste non exhaustive de procédés graphiques et de symboles s’est dressée, allant du champ visuel du ciel et de la nuit à des processus tels que la déformation, la transformation. L’importance du style graphique et de la technique utilisée a aussi été mise en avant car tous les détails, des couleurs aux textures, peuvent faire la différence.

Cependant, la question fondamentale demeure : peut-on véritablement représenter un rêve dans toute sa complexité ? Peut-être la réponse réside-t-elle non pas dans la recherche d’une reproduction parfaite, mais dans la capacité à évoquer les sensations, les émotions et les atmosphères propres aux expériences oniriques. Cette recherche démontre également que la représentation des rêves reflète souvent les préoccupations et les innovations de son époque. Elle est aussi influencée par son public, la différence entre les travaux destinés aux enfants ou à un public plus averti est majeure et ne sert pas les mêmes objectifs.

L’évolution des technologies, notamment dans le domaine numérique, ouvre de nouvelles possibilités pour la représentation des rêves. Dans l’édition mais pas seulement, La réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les installations interactives permettent d’explorer des dimensions jusqu’alors inaccessibles de l’expérience onirique. Ces outils nous rapprochent peut-être plus que jamais d’une représentation fidèle de la nature multisensorielle et non-linéaire des rêves.

Finalement, la question de la représentation du rêve continue d’évoluer, portée par les innovations technologiques et artistiques. Elle rappelle que le rêve, dans son essence même, reste un territoire mystérieux où se rencontrent l’intime et l’universel, le tangible et l’impalpable, défiant constamment nos capacités d’illustration.

B David, Les complots nocturnes, Futuropolis, 2005

B David, Le cheval Blême, L’Association, 1992

BEJAOUI Elyssa et MALARD Chloé, Le carrousel des rêves, L’école des loisirs, 2023

BIGOT Gigi et SPIERS Julia, Dans l’Univers il y a mon papa, Didier Jeunesse, 2023

CHEVALIER Jean et GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles, éditions Robert Laffont, 1997

FEJTO Raphaël, À quoi tu rêves petit chien ?, L’école des loisirs, 2019

FREUD Sigmund, L’interprétation du rêve, Puf, 2012

GROENSTEEN Thierry, Nocturnes ; le rêve dans la bande dessinée, Citadelles & Mazenod, 2013

LAURENT Nathalie et BRAVI Soledad, Le très grand livre des rêves, L’école des loisirs, 2008

NILLE Peggy, Cachés dans les rêves, Actes Sud Jeunesse, 2019

NSAFOU Laura et GUILLAUD Olga La demeure du ciel, Cambourakis, 2021

SCHLESSER Thomas, Faire rêver, de l’art des lumières au cauchemar publicitaire, Gallimard, 2019

SENDAK Maurice, La fenêtre de Kenny, Éditions MeMo, 1956

TORTOLINI Luca et TIENI Daniela, À quoi rêve Marco ?, Rouergue, 2017

TOSTAIN Manuel et LEBREUILLY Joëlle « Croyances et représentations enfantines du rêve », Enfance, Vol.56, 2004, pp. 149–162.

USDIN Elene René.e aux bois dormants, Sarbacane, 2021

VALCKX Catharina, Les rêves du roi, L’école des loisirs, 2000

Académie des Arts Appliqués de Dijon, Quand les rêves prennent vie : l’histoire du surréalisme, disponible sur : https://

BDGEST, Les complots nocturnes, (15 décembre 2005) disponible sur : https://

Cambourakis, La demeure du ciel, disponible sur: https://

Chofie, Cachés dans les rêves, (31 mars 2019), Super Chouette, le blog des enfants pas bêtes, disponible sur https://

Delcourt, Julius Corentin Acquefacques T07, disponible sur: https://

Dicopathe, L’Hypnerotomachia Poliphili, un des plus mystérieux ouvrages de la Renaissance, (date et auteurice non précisés), Dicopathe

L’École des loisirs, À quoi tu rêves petit chien ?, disponible sur: https://

L’École des loisirs, Les rêves du roi, disponible sur:https://

GROENSTEEN, Thierry, rêve (septembre 2013), La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, disponible sur : https://

KAMISSOKO, Fasséry, « René.e aux bois dormants », une œuvre magistrale contre le déni mémoriel (13 juillet 2023) Hans & Sandor, disponible sur : https://

LASNIER, Jean-François, L’art de rêver au musée Cantini, (dernière mise à jour le 19 novembre 2020) Connaissance des arts, disponible sur: https://

Le Rouergue, À quoi rêve Marco?, disponible sur: https://

LESAGE-MÜNCH, Anne-Sophie et AVERTY, Christophe, Le Cauchemar de Füssli, un chef-d’œuvre délicieusement terrifiant. (9 décembre 2022), ConnaissancedesArts

Le secret derrière le tableau, Le cauchemar – Johann Heinrich Füssli (date et auteurice non précisés), disponible sur https://

Livres et Merveilles, Cachés dans les rêves, (22 mars 2019), disponible sur http://

Librest, Dans l’Univers il y a mon papa, disponible sur: https://

Lumni, Le rêve et l’inconscient, thèmes surréalistes (dernière mise à jour le 2 février 2024), Lumni

MuseumTv, La clef des songes, René Magritte, 1930, (22 juillet 2021), MuseumTv.art, disponible sur https://

Museum of dreams, Kenny’s Window, Lucille Angus, disponible sur: https://

Museum of dreams, Little Nemo in Slumberland, disponible sur https://

Néon Minuit, L’Attrape Rêve, Fulldome live performance, (16 juillet 2019) disponible sur : https://

NILLE, Peggy, Cachés dans les rêves, disponible sur: https://

OSTER, Daniel, La renaissance et le rêve, (17 octobre 2013), les cafés géographiques, disponible sur : http://

Récits de rêves, Journal de Dürer, la vision (15 mars 2011), disponible sur : https://

SAMSON, Jacques, le rêve : un embrayeur pictural (octobre 2004), La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, disponible sur : https://

Sarbacane, René·e aux bois dormants, disponible sur: https://

SCHIPPER, Johanna, L’Œil-livre, blog de Johanna Schipper, dernière mise à jour en septembre 2016 disponible sur http://

SCHIPPER, Johanna, L’Œil-livre, série #2, johannaschipper

SPIERS, Julia, Dans l’univers, il y a mon papa, disponible sur https://

USDIN Elene, RENÉ.E AUX BOIS DORMANTS, Elene Usdin, disponible sur https://

WahooArt, « Vision du rêve » WahooArt

Wikipédia, Vision de Tondale (dernière mise à jour le 23 juin 2024), Wikipédia, disponible sur : https://

Wikipédia, Représentation du rêve dans la peinture (dernière mise à jour le 16 novembre 2023), Wikipédia, disponible sur : https://

Wikipédia, Hypnerotomachia Poliphili (dernière mise à jour le 14 octobre 2024), disponible sur : https://

Wikipédia, Winsor McCay, (dernière mise à jour le 27 janvier 2025), Wikipédia, disponible sur : https://

Wikipédia, Dream of the Rarebit Fiend (dernière mise à jour le 15 juin 2024), disponible sur : https://

Wikipédia, Nemo (film), (dernière mise à jour le 30 avril 2024), disponible sur : https://

WITEK, Dominic, Peinture onirique et cauchemardesque : le rêve dans l’art (18 janvier 2021), Artsper Magazine, disponible sur : https://

Grand Palais, Le songe du Docteur de Dürer, (2013) disponible sur: https://

Éditions du Rouergue, « À quoi rêve Marco ? » de Luca Tortolini et Daniela Tieni, (2017) disponible sur:

https://

Magical media museum, 1911 Winsor McCay – « Little Nemo » (full animation in color), (2011) disponible sur: https://

Merci tout particulièrement à Alexandra Aïn, pour avoir suivi mon mémoire, mes doutes, hésitations et changements de sujets infinis.

Merci à Julien Bidoret pour les retours additionels et la relecture au dernier moment.

Merci aussi à Florence Davrout, d’avoir relu et corrigé ce mémoire, et de m’avoir fait aussi puisque c’est ma maman :-)

Merci tout autant à Fanny Chiressi, pour la relecture et les conseils de formulation entre deux bus et quatres représentations.

Merci aussi à Ernest Brunat-Chiressi, mon petit frère chéri qui donne un sens à mon amour de l’édition jeunesse (et à sa bibliothèque dont certains livres de mon corpus sont tirés)

Merci aussi à Edouard Breining sans qui j’aurais pas tenu plus d’un mois dans ce DNSEP, pour l’amour et le réconfort quand je doute.

Et à tous les copaines de la promo, ces cinq années étaient plus belles avec vous.

Selon l’étude de Manuel Tostain et Joëlle Lebreuilly « Croyances et représentations enfantines du rêve », publiée en 2004 dans la revue Enfance, il faudrait attendre l’âge de 6, 7 ans pour que l’enfant commence à percevoir la nature subjective du rêve, et la compréhension de sa dimension fictive (irréelle), non physique, interne et privée ne serait totalement atteinte que vers 11 ans. ↩︎

GROENSTEEN Thierry, Rêves 2013, cité internationale de la bande

dessinée et de l’image

[https://

Extrait du site de l’éditeur :

[https://