DNSEP Design

DNSEP Design

Le magazine est un genre de presse vaste et mal identifié au début du XXe siècle. Aujourd’hui, il est défini par le sociologue Jean-Marie Charon1 comme une revue hebdomadaire ou mensuelle dans laquelle le visuel possède une place importante et où les personnes visé·es sont segmentées selon leurs âges, leurs sexes ou encore leurs styles de vie2. « Magazine » hérité des anglosaxon·nes peine à s’affirmer avant les années trente. Cependant, la presse magazine, encore désignée comme journal à l’époque, se popularisera très largement à la fin de la Grande Guerre. On compte en France de nombreux hebdomadaires répondant aux demandes grandissantes des lecteurices. Des revues féminines, sportives et d’actualité emplissent les présentoirs. Les professionnel·les de presse de l’époque voient en ces nouvelles revues un potentiel majeur. Une révolution médiatique doit se mettre en route.

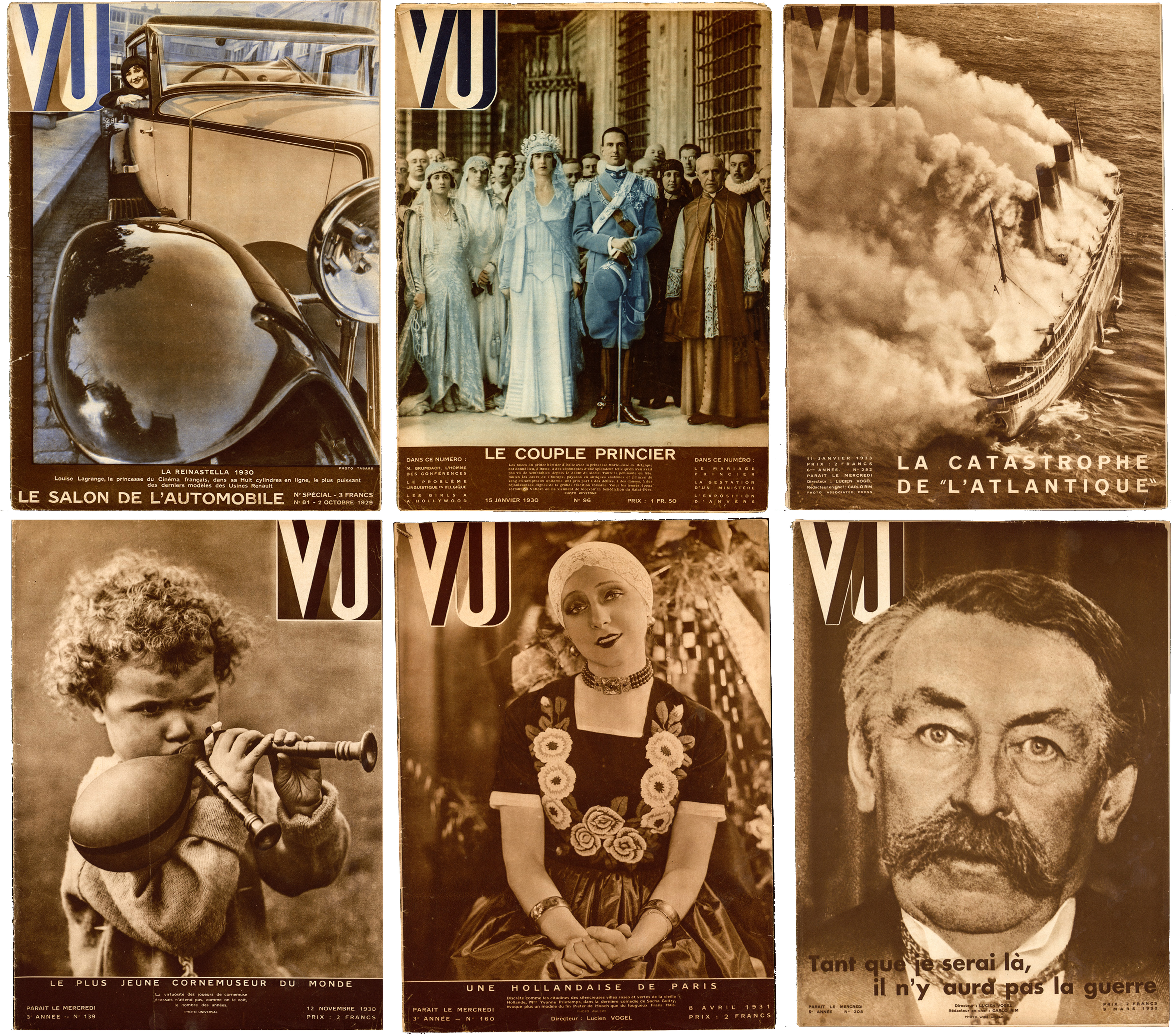

C’est dans ce contexte que se créé le magazine VU, son créateur Lucien Vogel souhaite pour celui‑ci une ligne éditoriale novatrice qui lui permet de devenir le premier magazine entièrement illustré de photographies. Les moyens techniques à disposition évoluent et VU sait se saisir de ces nouveaux procédés de manière inédite. Cela le différencie des autres hebdomadaires d’actualité de l’époque. En chef de file de cette révolution esthétique, il est à l’origine de la plupart des codes régissant le magazine moderne.

Afin de mieux comprendre les prémices du magazine photographique je souhaite comprendre comment VU a su se démarquer, le rendant influant pour la presse magazine de l’époque mais également les éditeurices futur·es. Je m’attache dans un premier temps à présenter les origines du magazine et je m’attarde sur l’histoire du magazine de Lucien Vogel puis sa mise en forme. Après l’analyse de son esthétique il est question de l’influence de VU dans le monde médiatique et de la composition de son concurrent le plus direct L’Illustration et de l’états‑unien Life, lui‑même directement inspiré de VU.

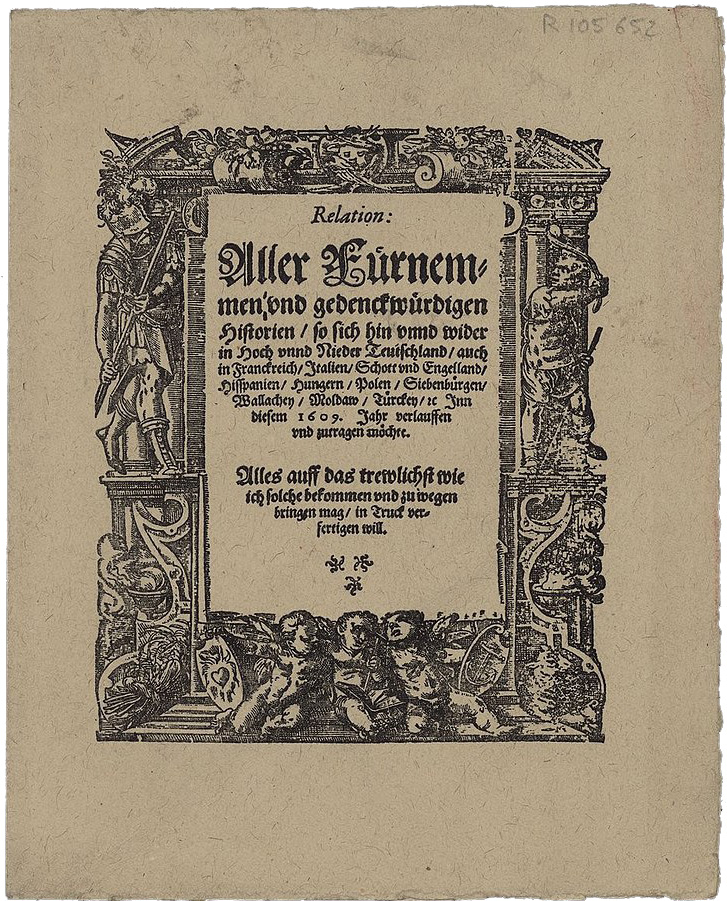

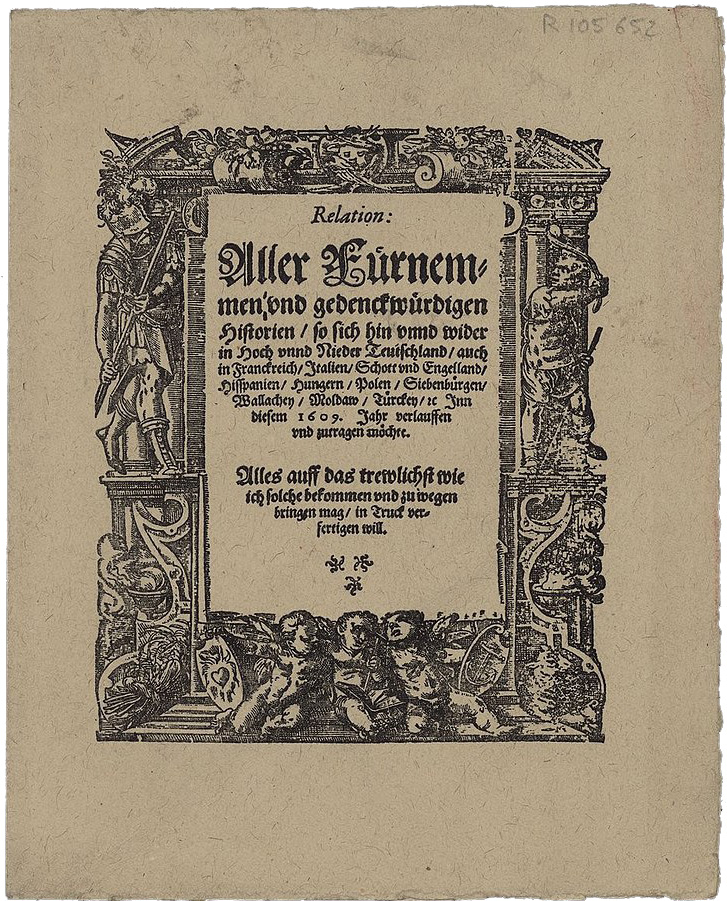

Le premier journal imprimé connu, nommé La Gazette, parait en 1605 en Alsace. Mais c’est à Londres en 1731 que l’on utilise pour la première fois le terme « magazine » grâce à l’hebdomadaire The Gentleman’s Magazine. Ce journal illustré de gravures sur bois paraîtra jusqu’en 1922. Dans les premières parutions des journaux illustrés les images sont réalisées par des dessinateurices puis gravées sur du bois pour les imprimer. Elles servent à illustrer les articles qui les accompagnent.![]() The Gentleman’s Magazine, mai 1759.

The Gentleman’s Magazine, mai 1759.![]() Gravure sur bois, The Aconbury Chapel. The Gentleman’s Magazine, 1787.

Gravure sur bois, The Aconbury Chapel. The Gentleman’s Magazine, 1787.

Ce n’est que plus tard suite aux travaux de Nicéphore Niépce et Louis Daguerre3 au début du XIXe siècle, que la photographie commence intégrer les revues de presse. Les propriétés de la photographie sont très proches de celles de l’imprimé pour autant ces deux techniques ne paraissent alors n’avoir que peu d’accointance. Malgré tout, la presse cherche rapidement à se saisir de ce nouveau procédé pour agrémenter ses parutions. La photographie permet l’introduction d’une catégorie d’images nouvelles, d’un genre totalement inédit et aux propriétés jugées à l’époque d’extraordinaires, une image qui enregistre le moindre détail : une révolution.

Cependant ce n’est qu’en 1843 que le magazine L’Illustration publie la première gravure « d’après photographie » réalisé d’après un daguerréotype des rues d’une ville mexicaine. Cette image est la première reproduction photographique à paraître dans un périodique, elle est permise par le travail de graveureuses copiant le cliché sur des planches de bois. Puis dans les années 1880, Ernest Clair-Guyot4, alors dessinateur pour L’Illustration, invente la technique du bois pelliculé. Cette technique permet au bois d’être gravé sans l’intermédiaire du dessin, l’épreuve peut directement être utilisée. La première gravure réalisée grâce à ce procédé par le graveur Henri Thiriat, appelé La grande barrière, paraîtra en 1891. Ce cliché ne sera que le premier d’une longue liste et annoncera les prémices d’un bouleversement iconographique. La fidélité indéniable attribuée à la photographie lui permet de devenir très rapidement supérieure à toute autre forme d’illustrations. ![]() La grande barrière, cliché de Ernest Clair-Guyot gravé avec la technique du bois pelliculé par Henri Thiriat. L’Illustration, 25 juillet 1891.

La grande barrière, cliché de Ernest Clair-Guyot gravé avec la technique du bois pelliculé par Henri Thiriat. L’Illustration, 25 juillet 1891.

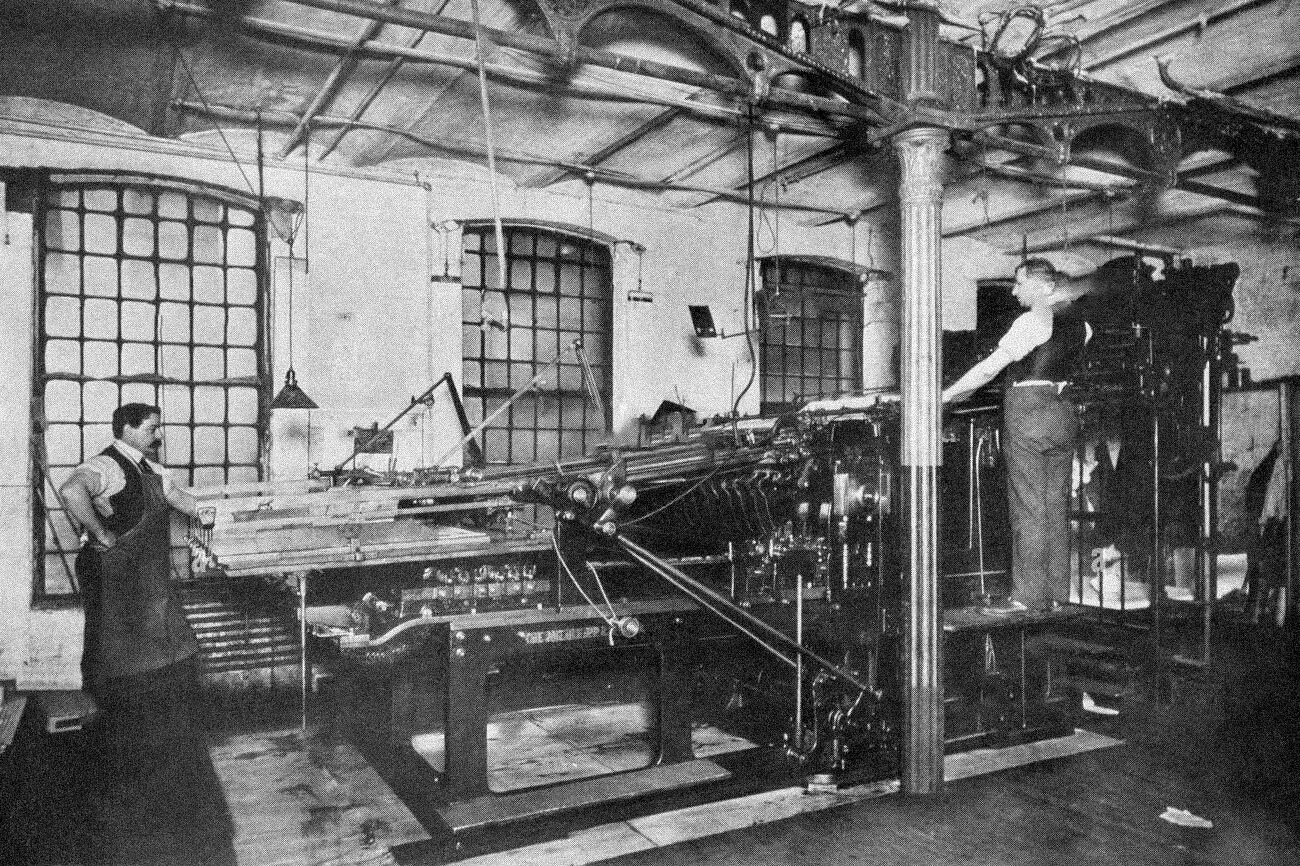

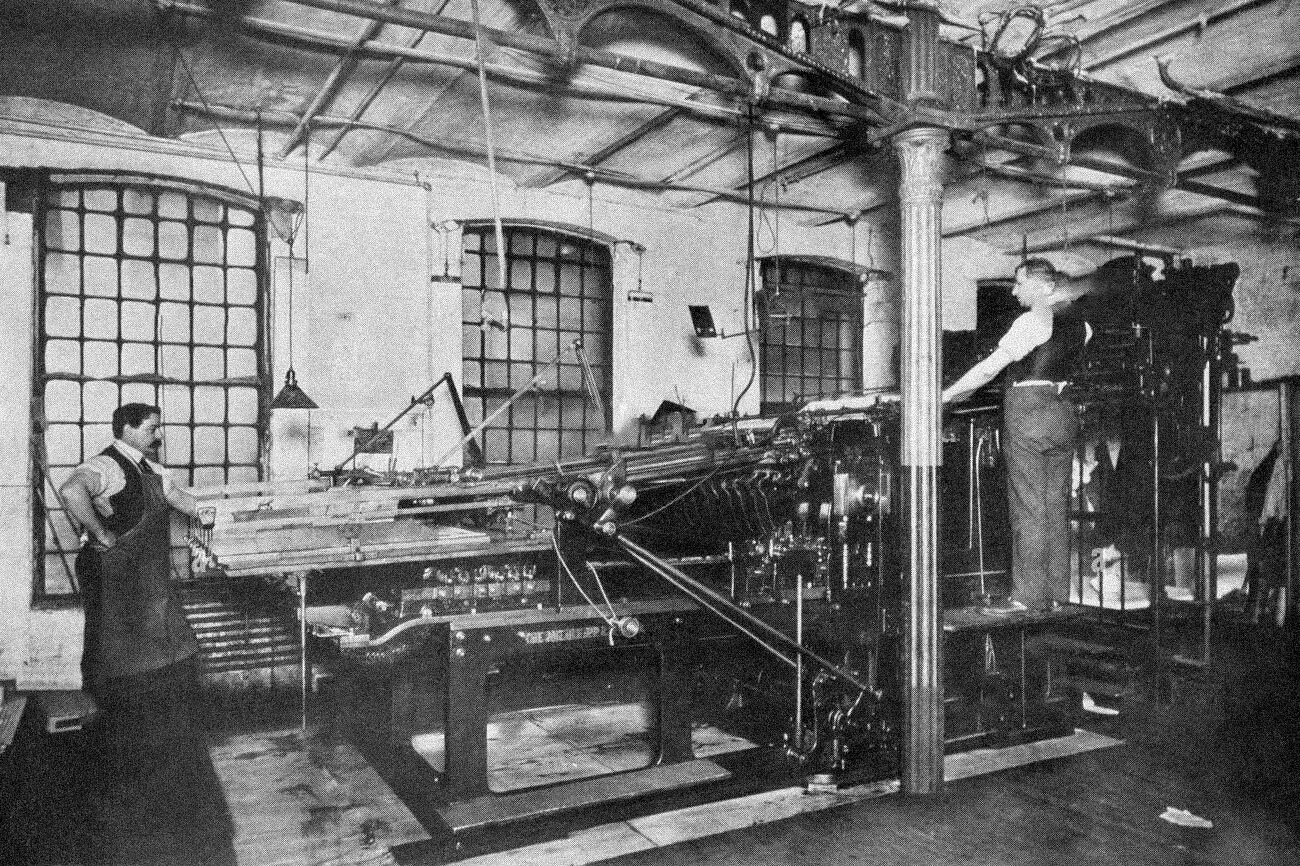

Une nouvelle technique d’impression mise au point entre 1870 et 1880, suite aux travaux de Charles Guillaume Petit en France, de Georg Meisenbach en Allemagne ou de Frederic Ives aux États-Unis, permet la publication de ces gravures d’un nouveau genre la « similigravure ». Ce procédé se développe massivement dans la presse de la fin du XIXe siècle. Ce mode d’impression utilise une trame pour diviser les tonalités photographiques en points. Ces points, plus ou moins rapprochés, forment un réseau permettant la traduction des dégradés de l’image. On obtient alors une matrice de cuivre en relief pouvant s’intégrer à la composition d’un journal en s’associant aux caractères typographiques. Tout comme les plombs la matrice retient l’encre ce qui permet l’impression.

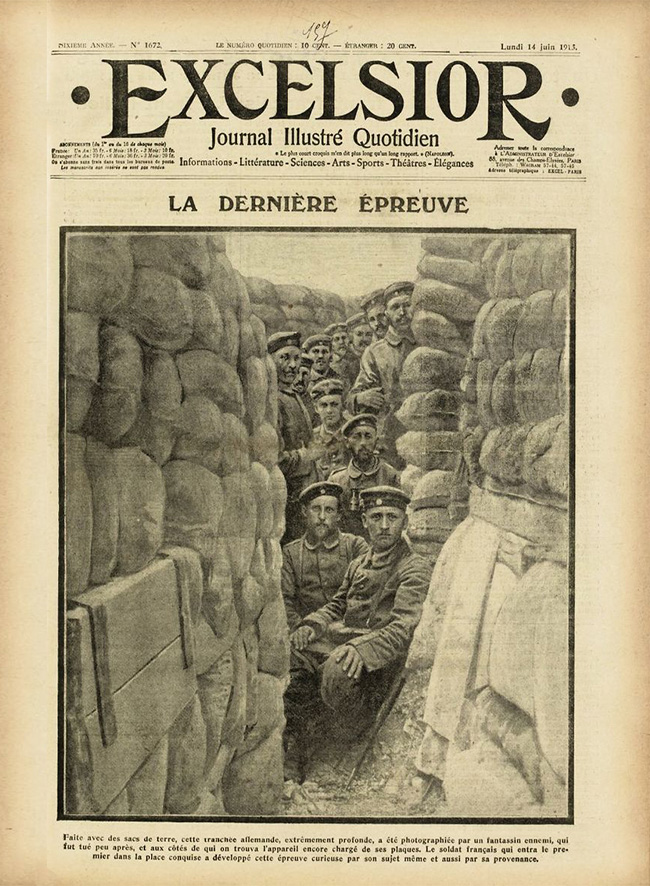

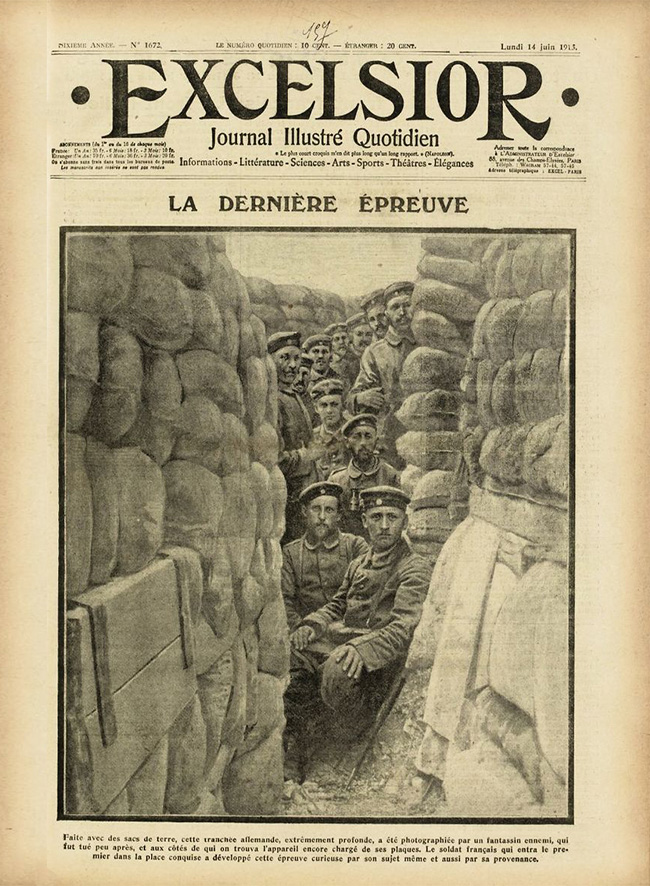

Cependant, les moyens d’impressions et de prise de vue sont encore limitant. Seuls des clichés avec un grand temps de pause peuvent être obtenus, n’autorisant que des prises de vues de monuments ou de portraits. Les dessinateurices et les photographes vont cohabiter pendant de nombreuses années et il faut attendre le perfectionnement technique des appareils pour voir la photographie se populariser. Pourtant les éditeurices font le choix de n’utiliser la photographie qu’avec parcimonie, ne souhaitant pas de grands changements de ligne éditoriale. Les mentions « d’après photographie » se font rares et les défauts perçus sur les photographies publiées sont systématiquement corrigés par des dessinateurices pour ne pas trop s’éloigner d’un rendu illustré. La photographie s’introduit alors dans la presse au fur et à mesure et modifie la fonction traditionnelle de l’image de presse, la rendant plus objective. Lea lecteurice à travers ces illustrations nouvelles se sent témoin des évènements relatés, la photographie est perçue comme un accès direct à la réalité. À partir de 1903, les quotidiens et hebdomadaires comme L’Illustration ou La Vie Illustrée adoptent la similigravure. Puis en 1910 sera lancé Excelsior, le premier quotidien à préférer au jour le jour les informations photographiques. Pierre Lafitte, créateur de ce journal, explique qu’aucun évènement notable ne pourrait s’accomplir dans l’univers sans que les lecteurices de son journal n’en deviennent presque instantanément les témoins et les juges. Ce nouvel usage de la photographie et de la similigravure permet l’émergence des magazines modernes.

L’irruption de la photographie n’affecte pas seulement les codes illustratifs, elle touche à l’organe même de l’édition de presse. La photographie affecte sa forme et son contenu. Ces images deviennent de plus en plus nombreuses et le nombre de pages qui leur est consacré se voit également augmenter. Grâce aux fonctions illustratives, distractives mais aussi informatives de ces images, les pages paraissent plus vivantes. Les femmes et les hommes dont on ne connaissait que les noms prennent désormais formes devant les yeux des lecteurices, tout fini par devenir plus familier.L’utilisation de beaux papiers permet également aux magazines de se distinguer des journaux traditionnels.

Ils diffèrent de par leurs contenus, choisissant de développer tel ou tel sujets en se concentrant sur leur relation au lecteur. Les magazines sont les premiers à adapter leur contenu à leur lectorat, permettant l’apparition de magazines féminins, d’actualité ou de sport. Le magazine s’étend à tous les domaines de la vie. Mais c’est entre 1908 et 1912 que la démocratisation de l’héliogravure permet d’offrir une belle apparence aux magazines. Le magazine L’Illustration adopte ce nouveau procédé et publiera ses premiers clichés héliogravés. L’héliogravure, aussi appelée rotogravure, se grave en creux contrairement à la similigravure. Les creux de la matrice métallique se remplissent d’encre qui se dépose sur le papier. Les formes d’impression sont des cylindres cuivrés, gravés en creux chimiquement selon un procédé traditionnel.

Durant la Grande Guerre, les paginations des quotidiens se réduisent, limitant la place dédiée aux photographies. Les magazines, qui eux ne subissent pas cette restriction, peuvent s’épanouir. En illustrant les difficultés de la guerre, ils publient un contenu qui paraît plus honnête, les rendant de plus en plus à la mode et leur permettant de se développer avec succès dès la fin de la guerre. Avec la fin du conflit apparaissent également des nouveaux appareils portatifs plus instantanés, la photographie gagne en accessibilité menant à l’avènement des prémices du photojournalisme.

Par la gravure sur bois, la similigravure ou encore l’héliogravure, la photographie apporte à l’image de presse une dimension inédite. Les évènements n’ayant plus besoin d’être imaginés ou retranscrits par une personne extérieure gagnent en objectivité. Les dessins jusqu’alors faussés par des praticien.nes sont supplantés par des images nouvelles qui malgré leurs interprétations « d’après photographie » gagnent en véracité. L’entre‑deux guerres sait se montrer fructueuse pour l’édition magazine, la popularisation de l’héliogravure permet des compositions plus fluides et l’évolution des modes de vie segmente le public. Les éditeurices se montrent plus enthousiastes et la naissance de magazines ambitieux, directement inspirés d’une presse allemande florissante, se met en route.

Graphisme et photographie deviennent pour la presse magazine de réels moyens de distinction et d’affirmation.

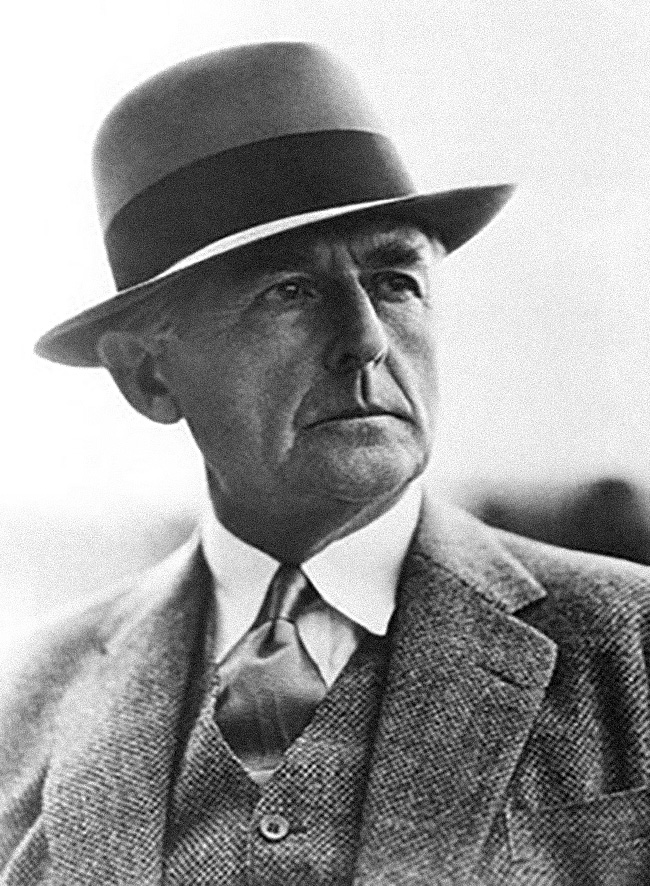

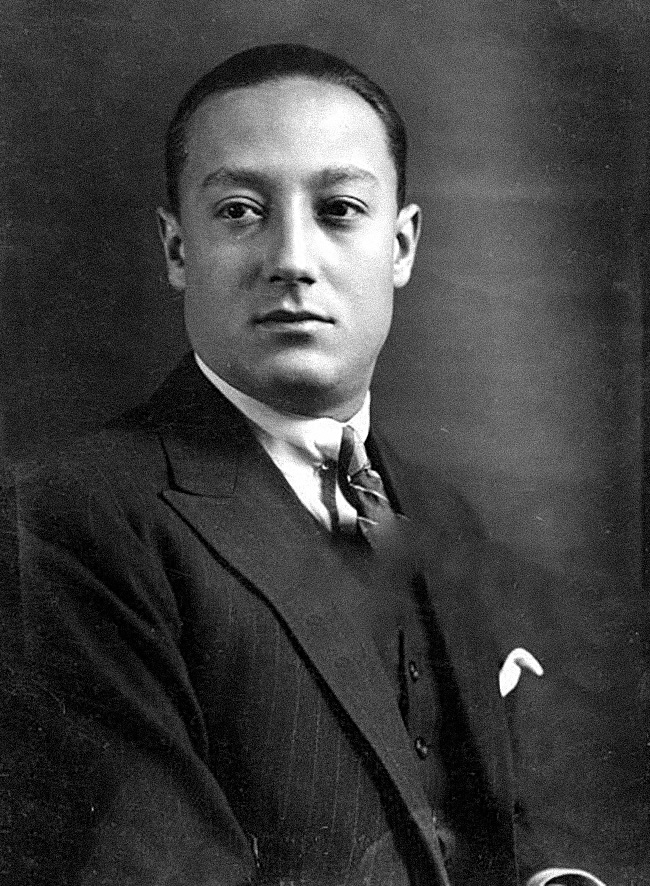

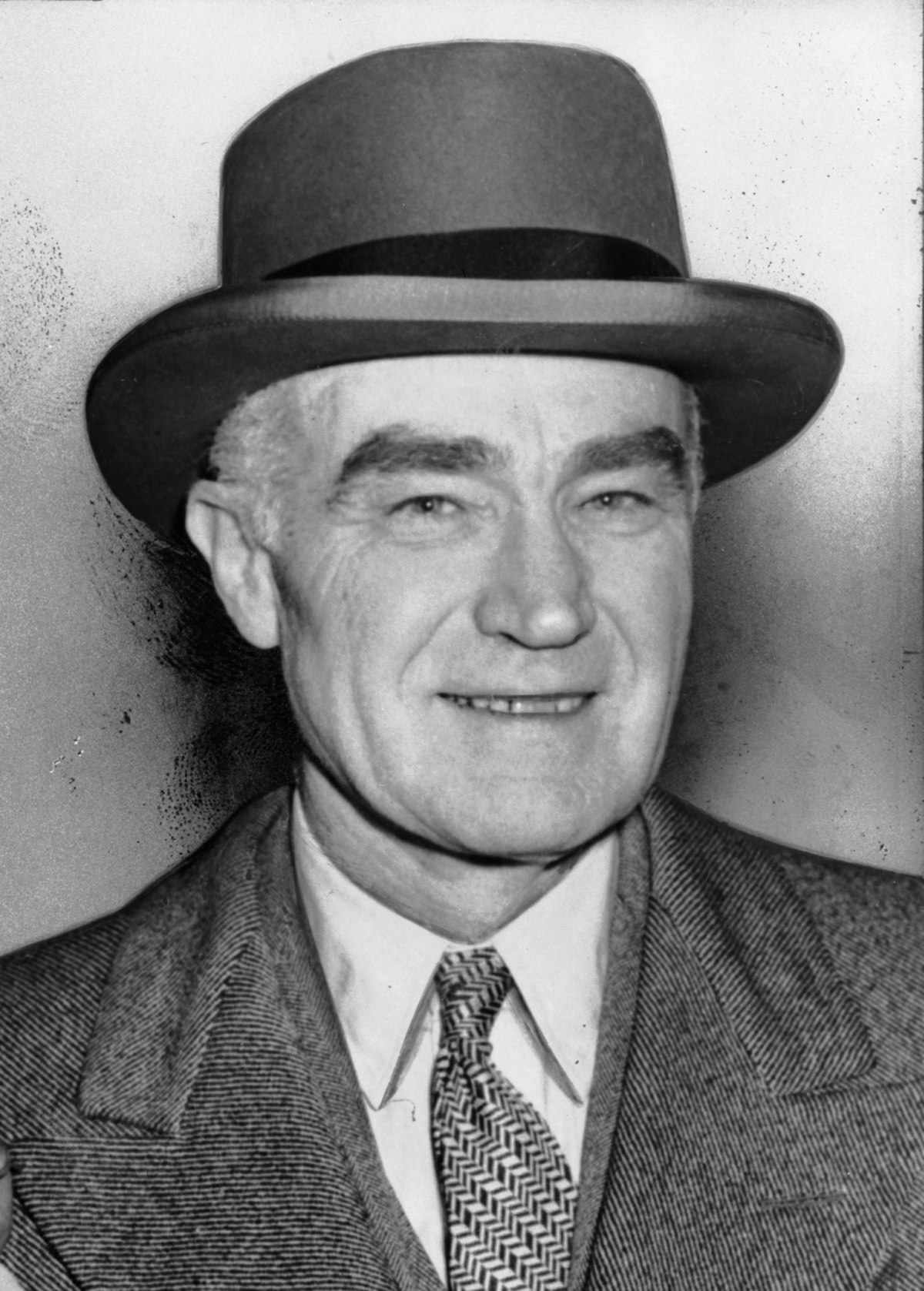

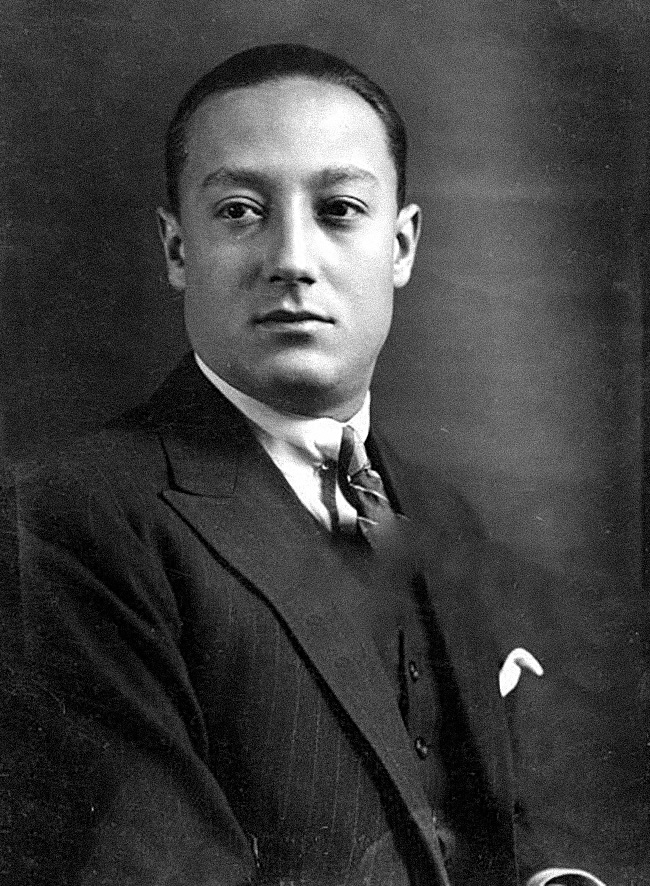

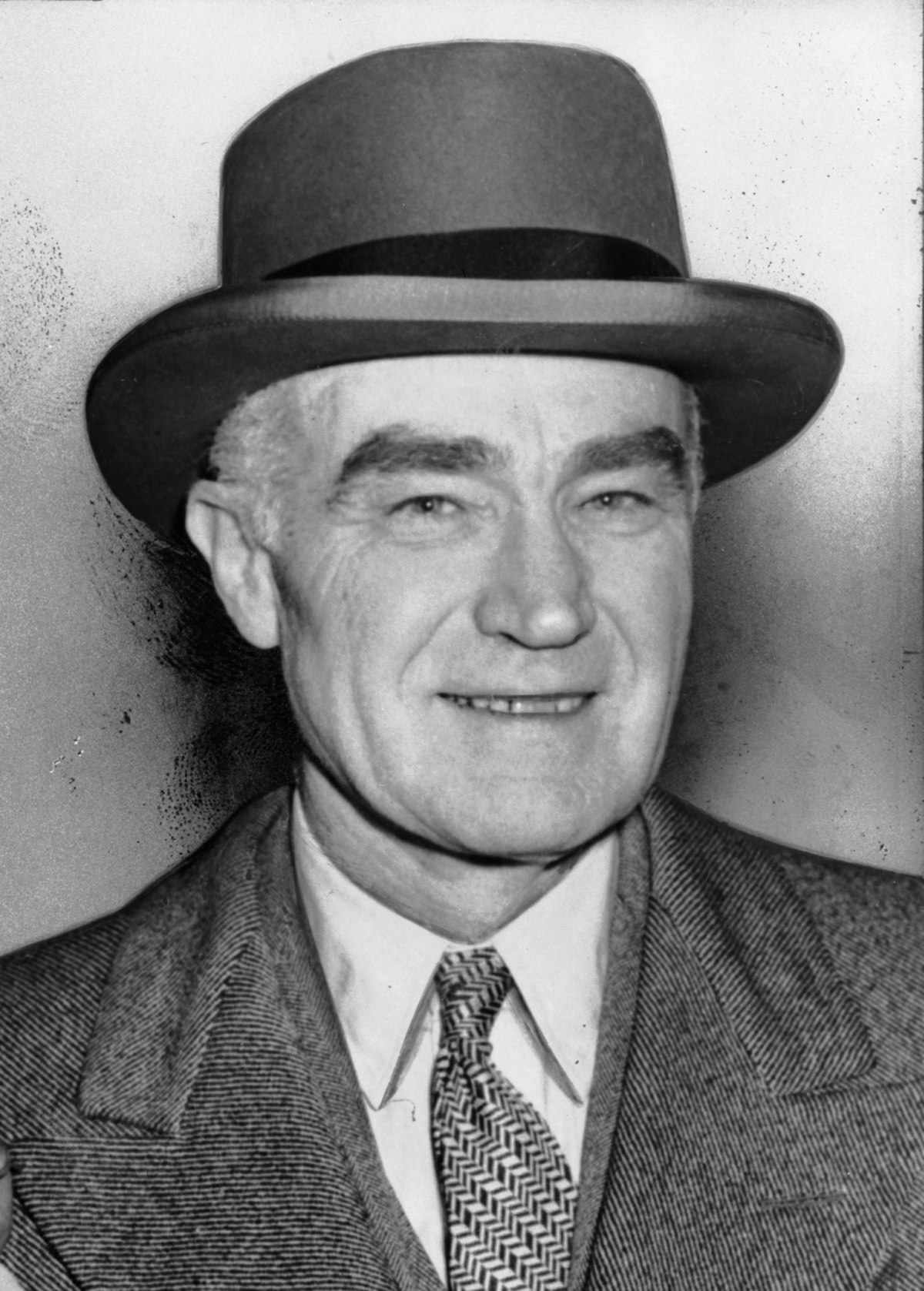

Lucien Vogel![]() Man Ray, Lucien Vogel. 1928., homme de presse français depuis vingtaine d’années s’affirme durant l’entre‑deux guerre comme un éditeur confirmé. Il travaille aux côtés de grandes personnalités de la presse telles que Condé Nast5 ou encore Charles Peignot6, il s’illustre dans son travail pour la version française de la revue Vogue ou encore Art et Métiers Graphiques. Après avoir travaillé pour de nombreuses revues, Lucien Vogel perçoit de cruels manquements dans le paysage médiatique français.

Man Ray, Lucien Vogel. 1928., homme de presse français depuis vingtaine d’années s’affirme durant l’entre‑deux guerre comme un éditeur confirmé. Il travaille aux côtés de grandes personnalités de la presse telles que Condé Nast5 ou encore Charles Peignot6, il s’illustre dans son travail pour la version française de la revue Vogue ou encore Art et Métiers Graphiques. Après avoir travaillé pour de nombreuses revues, Lucien Vogel perçoit de cruels manquements dans le paysage médiatique français.

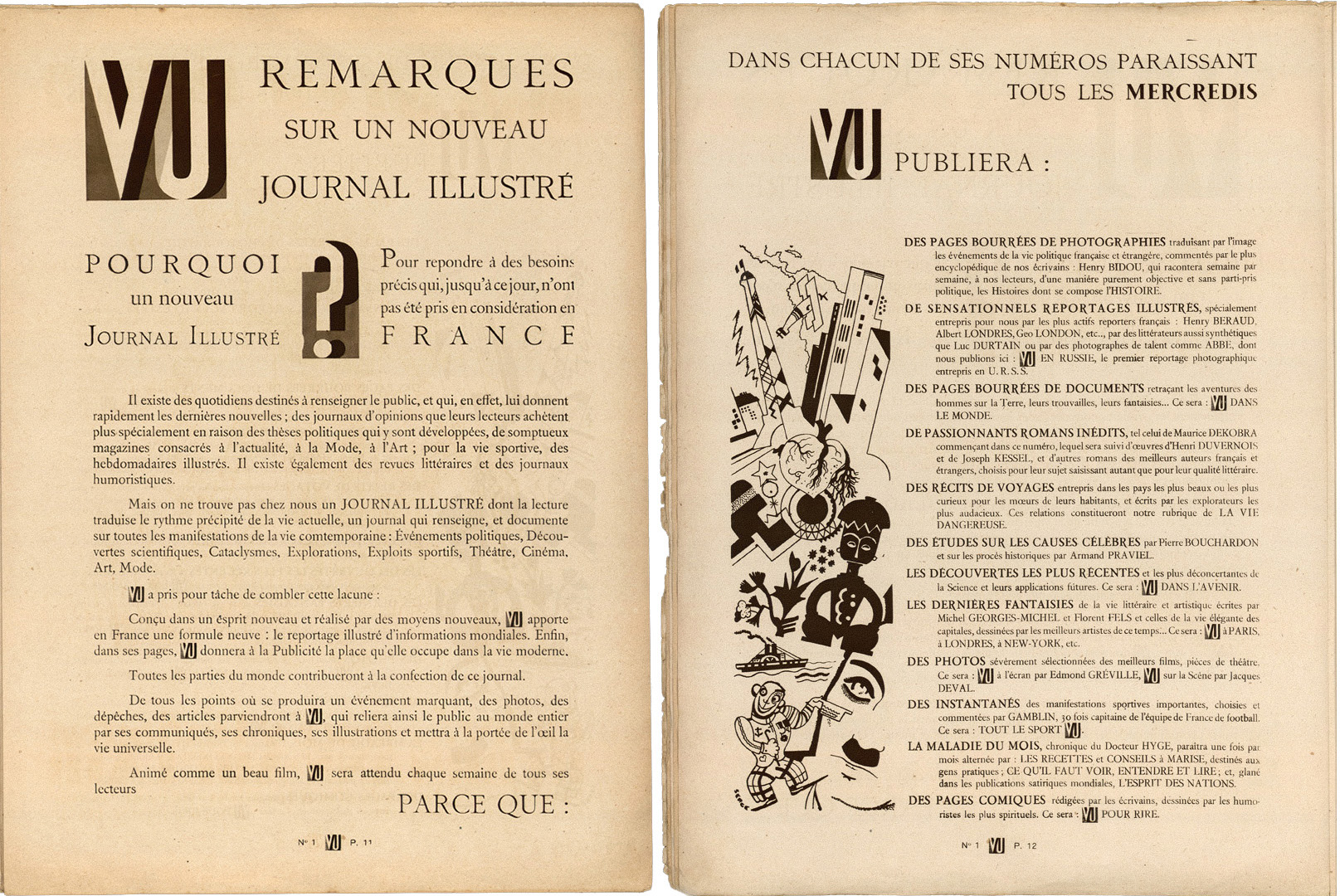

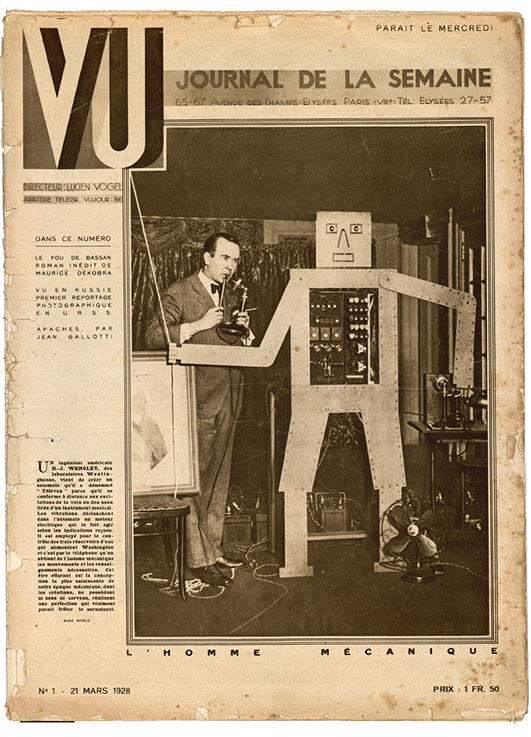

C’est en 1928 pour répondre à ce besoin qu’il crée le magazine VU qui dès son premier numéro s’annonce comme le nouveau journal illustré « conçu dans un esprit nouveau et réalisé par des moyens nouveaux »7. VU gage de modernité souhaite apporter en France une formule neuve « Le reportage illustré d’information mondiale ».

Lucien Vogel réunit une équipe pluridisciplinaire, cumulant tous les savoir‑faire de l’imprimerie, du journalisme, du graphisme et de la photographie. On retrouve Carlo Rim à la rédaction, Alexander Libermann comme maquettiste puis Irène Lidova et de multiples photographes d’avant‑garde d’Europe de l’Est comme André Kertész, Germaine Krull, Elie Lotar, Man Ray etc. Il s’agit d’artistes aux carrières déjà affirmées appartenant pour la plupart au surréalisme. La fille de Lucien Vogel, Marie‑Claude Vogel, et lui‑même réalisent également leurs propres reportages photographiques. VU est un magazine au grand format de 28 par 37 centimètres composé en cahier de 16 pages. Un nombre de pages qui ne change pas tout au long de ses publications sauf dans les numéros spéciaux qui paraissent de manière ponctuelle. VU est publié de manière hebdomadaire du 21 mars 1928 au 29 mai 1940, pour un total de 638 numéros.

Il s’agit d’un magazine d’actualité, il se situe entre le quotidien, l’illustré sportif ou encore le magazine de mode. VU cherche à synthétiser les multiples facettes de la vie contemporaines en s’intéressant à des sujets très divers passant par l’art, le sport, le tourisme, la vulgarisation scientifique ou encore la politique. En effet, l’équipe de Lucien Vogel souhaite que VU devienne le reflet de la vie moderne et c’est dans cette logique qu’elle annonce dès le premier numéro leur souhait d’« accorder à la publicité la place qu’elle occupe dans la vie moderne »7:1. La quatrième de couverture est dédiée à la publicité dans les premiers numéros et on retrouve également de la publicité dans deux des pages intérieures de la revue. Pour autant VU ne porte que peu d’annonces contrairement à certains de ces concurrents, sa surface de publicité passant de 10% en 1929 à 4% en 19388.

Dans son premier éditorial VU annonce vouloir « mettre à la portée de l’œil la vie universelle ». Un parti pris ambitieux mais le magazine de Lucien Vogel s’impose bel et bien comme le premier véritable magazine illustré par la photographie. Il cherche à explorer un langage nouveau, un langage où la photographie perd son rôle purement illustratif pour raconter d’elle‑même. Lucien Vogel à travers VU montre son intérêt grandissant pour les avant‑gardes allemands et le courant de la nouvelle objectivité qui rencontrent un réel succès en Allemagne.

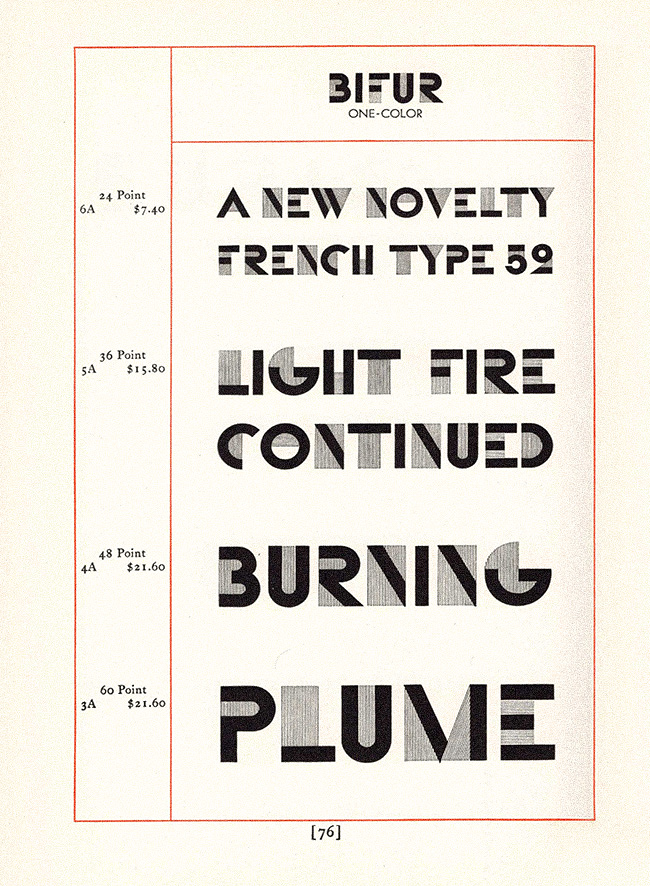

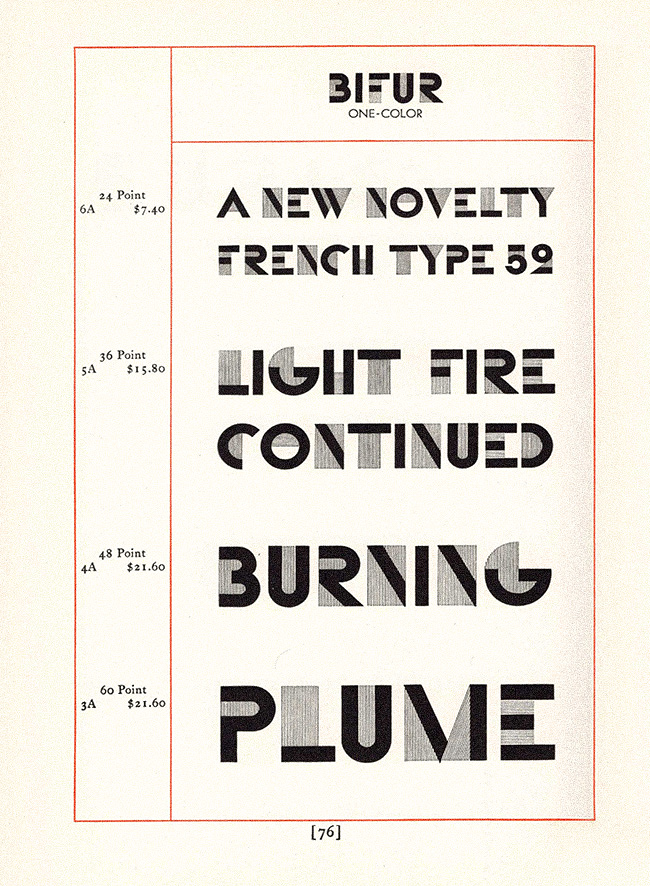

Le visuel devient un élément clef de ce magazine qui cherche « à donner à voir »7:2. Le premier éditorial de VU l’indique « Animé comme un beau film, VU sera attendu chaque semaine de tous ses lecteurs ». Lucien Vogel fera en effet beaucoup référence au cinéma et un film sortira d’ailleurs en salle pour réaliser la promotion de VU en 1928. Réalisé par Edmond Greville, Un grand journal illustré moderne sera projeté dans le cadre du programme actualité de Gaumont. L’affiche de lancement du magazine, peinte sur un mur palissade est elle réalisée par Cassandre9 puis photographiée par André Kertesz. Cassandre est également à l’origine du logotype de VU composé grâce à sa police de caractères Bifur dessinée pour la fonderie Debergny et Peignot en 1929. La Bifur est également utilisée de manière très régulière pour le titrage des numéros de VU.

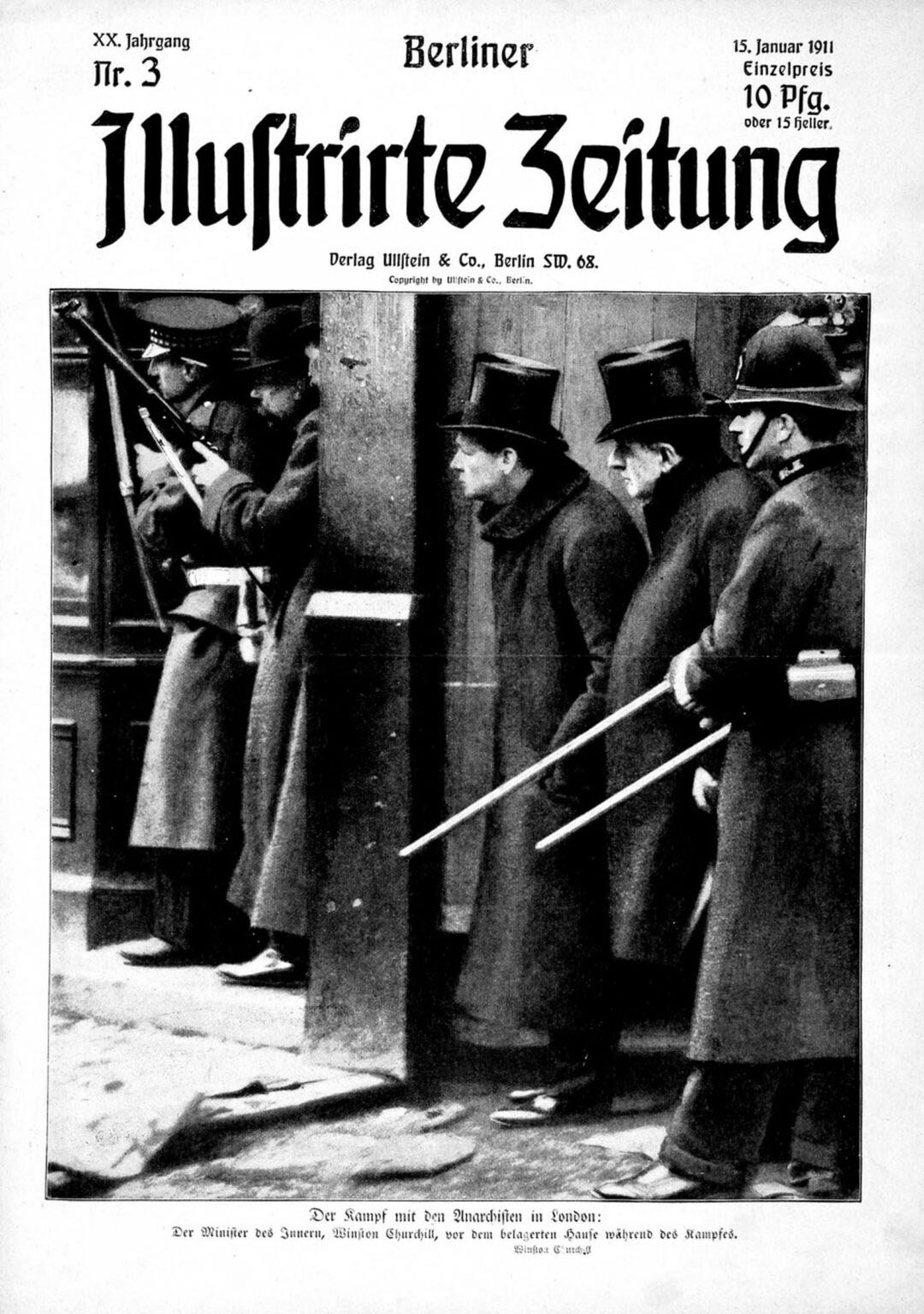

La revue de Lucien Vogel est très inspirée des revues d’avant‑gardes allemandes mais également du magazine Berliner Illustrirte Zeintung (BIZ)  Berliner Illustrirte Zeitung, 15 janvier 1911., un magazine fondé en 1891 qui a bouleversé le marché des journaux illustrés en Europe. Le BIZ n’est pas le premier à publier des photographies mais il est bien le premier à en utiliser massivement. Les images sont si prégnantes que le texte passé en second plan est très réduit, ce qui n’avait encore jamais été vu. Ce magazine, riche en matière de trouvailles éditoriales, met par exemple en place le roman feuilleton un concept repris par Vogel dans son magazine. VU reprend certains codes élaborés par le BIZ et finit par devenir plus dynamique et engagé graphiquement que l’était son prédécesseur.

Berliner Illustrirte Zeitung, 15 janvier 1911., un magazine fondé en 1891 qui a bouleversé le marché des journaux illustrés en Europe. Le BIZ n’est pas le premier à publier des photographies mais il est bien le premier à en utiliser massivement. Les images sont si prégnantes que le texte passé en second plan est très réduit, ce qui n’avait encore jamais été vu. Ce magazine, riche en matière de trouvailles éditoriales, met par exemple en place le roman feuilleton un concept repris par Vogel dans son magazine. VU reprend certains codes élaborés par le BIZ et finit par devenir plus dynamique et engagé graphiquement que l’était son prédécesseur.

L’esthétique de VU n’est pas sans rappeler celle des avant‑gardes artistiques dans lesquelles Vogel a puisé nombre de ses inspirations. Pour conserver cette esthétique il n’hésite pas à s’entourer de photographes engagé·es artistiquement. Malgré ses inspirations évidentes VU n’a jamais eu pour ambition de devenir un magazine d’avant-gardes, il a cependant permis de démocratiser de nouvelles esthétiques alors en vogue en Allemagne auprès du lectorat français.

VU se veut donc un magazine moderne directement influencé par les avant‑gardes, pourtant lors de ses premières parutions sa composition suivant une grille classique aux colonnes de texte symétriques rappelle celle d’un journal, ne le différenciant que peu de ses concurrent·es. Il se nomme d’ailleurs « Journal de la semaine ». Ce n’est qu’au fur et à mesure que la mise en page deviendra plus asymétrique, dynamitant les codes de la grille.

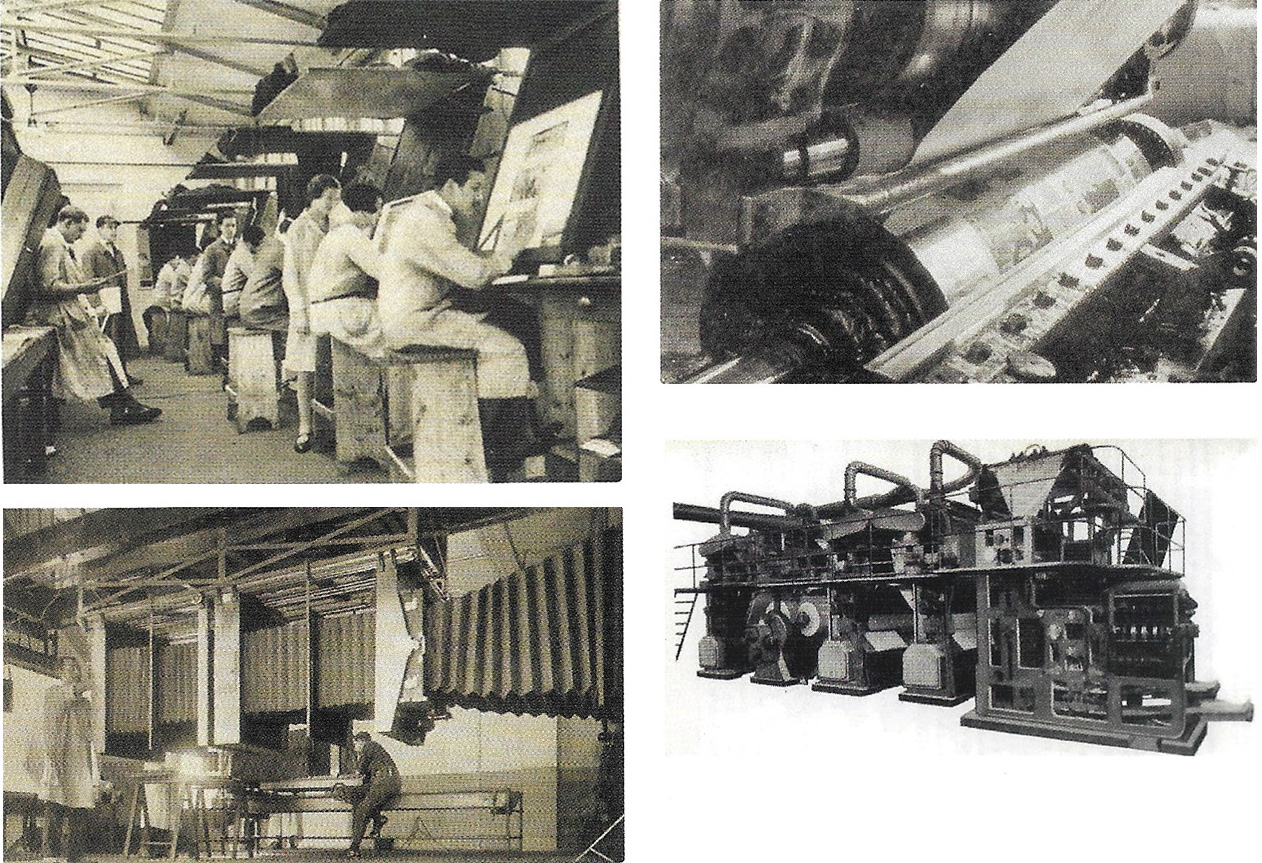

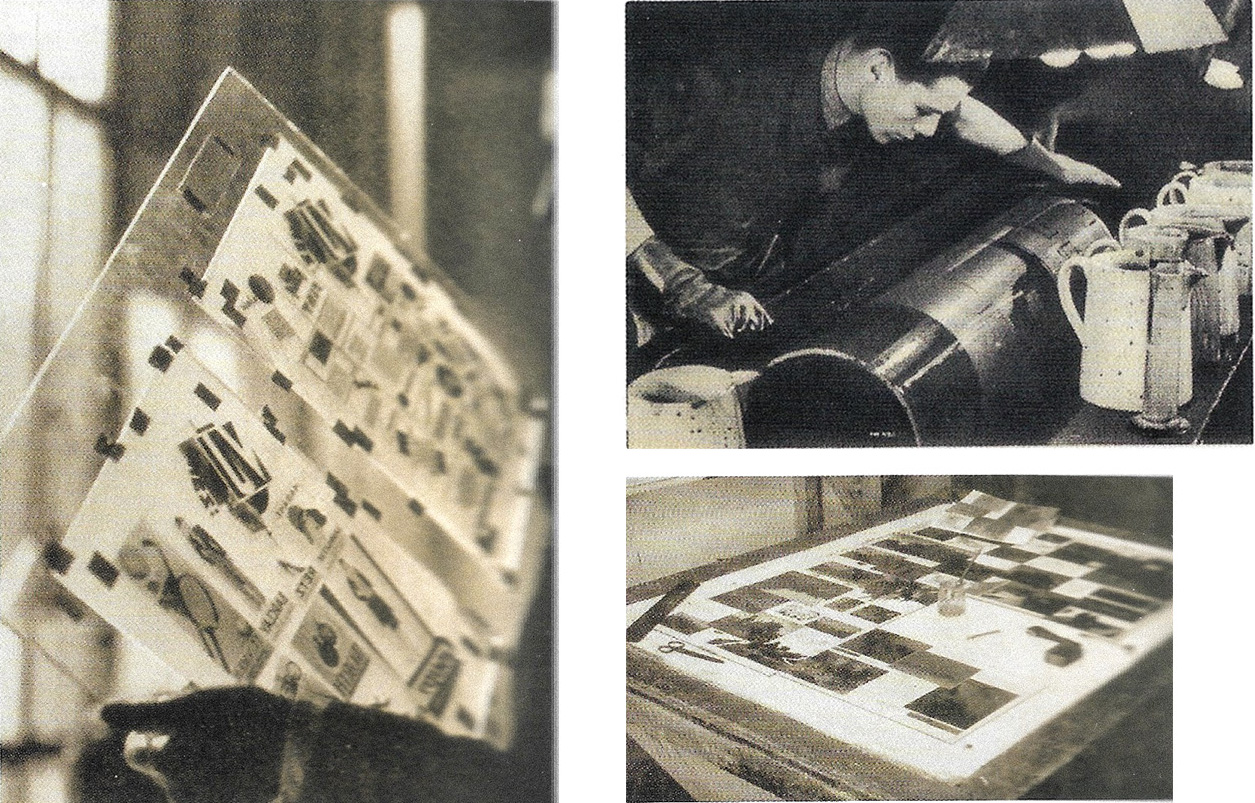

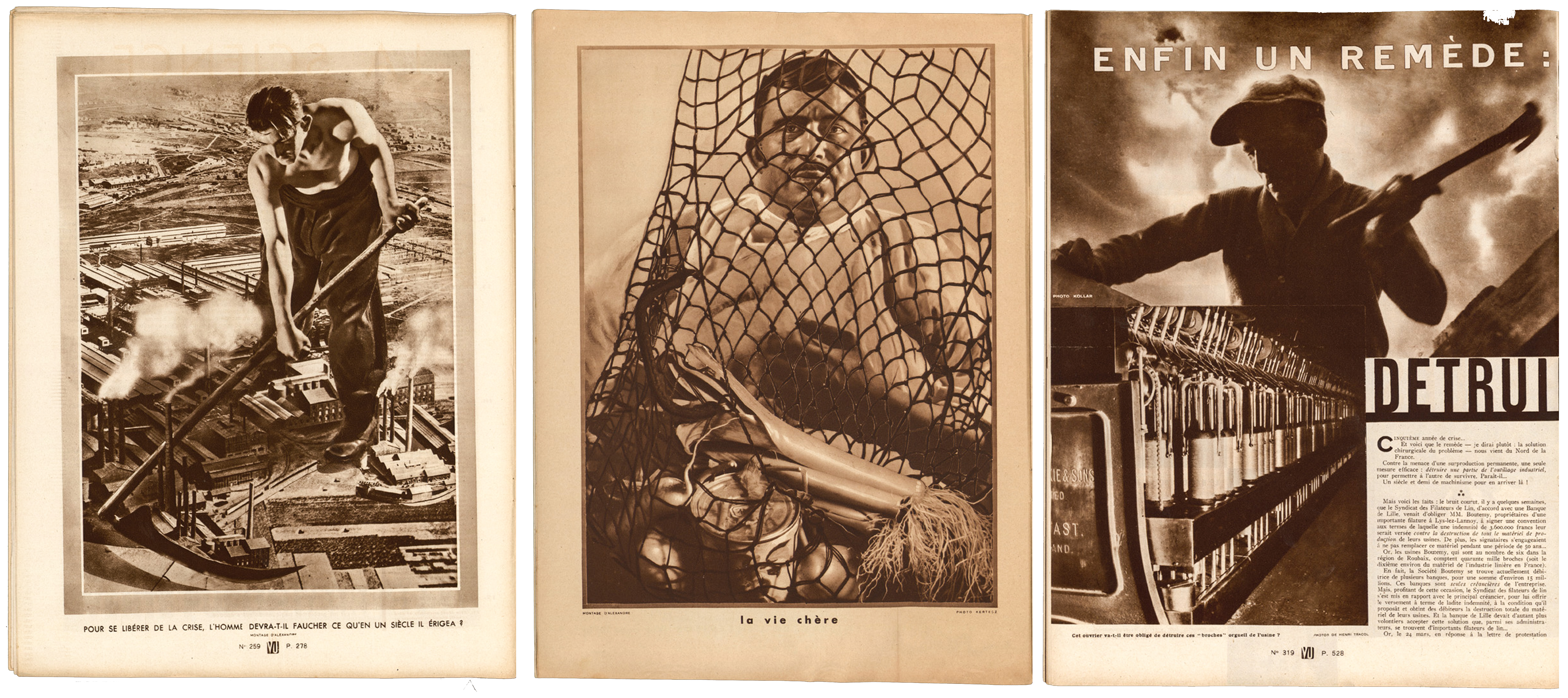

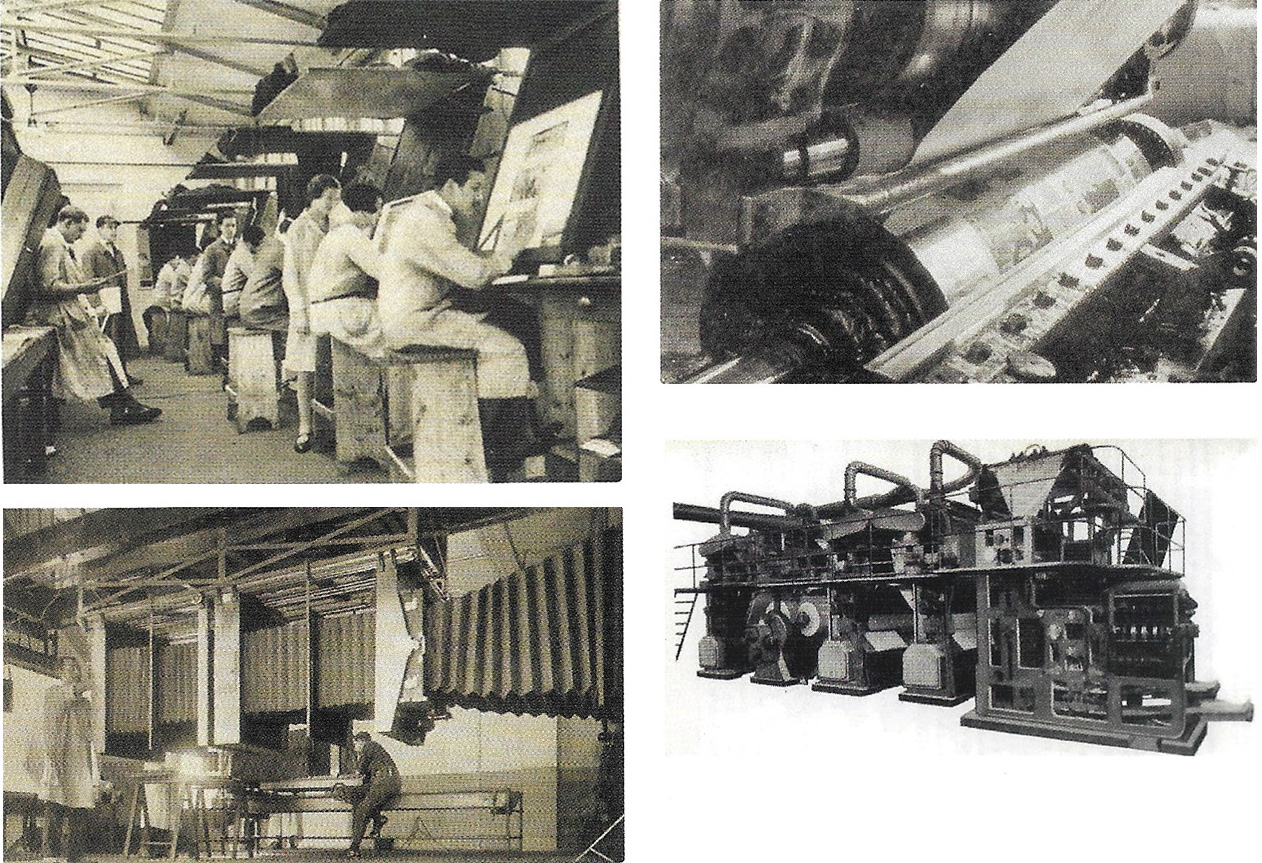

Le magazine VU est réalisé en héliogravure, c’est cette technique qui lui permettra une réelle diversification de mise en page et de bonnes qualités de reproduction des clichés, ce qui n’était pas toujours le cas avec la similigravure. En effet, l’héliogravure aussi appelée rotogravure repose sur un usage de films transparents reproduisant textes et images. Les photos sont tirées comme des épreuves positives sur celluloïdes et les textes et légendes sont typographiées sur cellophanes. Le directeur artistique peut moduler ces films celluloïdes sur plaque de verre permettant des compositions infinies. Ces films sont bien plus maniables que des plombs, les images peuvent donc être détourées, assemblées au texte voire sur le texte au gré des envies. Il est possible de mettre autant de photos que désiré sans craindre un surcoût. Les pages se créent alors par montage. L’héliogravure est une technique d’impression monocolore (sépia, vert, bleu) qui permet de conserver les rendus demi-teinte et la lisibilité des photographies. Son inconvénient est qu’elle consomme bien plus d’encre que la similigravure. Des économies sont donc réalisées sur le papier utilisé, plus mat, absorbant et jauni. La similigravure nécessite, elle, un papier couché. VU est tiré en vert et brun, puis en vert et bleu de Prusse à partir de 1937. L’absence de photographies en couleurs permet une uniformisation des pages.

Différentes agences de photographie françaises comme Alliance‑Photo mais aussi états-uniennes avec Keystone et Wild World s’installent à Paris à la fin des années 20. C’est grâce à elles que VU peut voir le jour, ces premières iconographies provenant de ces agences. Mais au fil des parutions le magazine de Lucien Vogel cherche à traiter des sujets nouveaux, moins médiatisés et doit pour cela réaliser ses propres photoreportages. VU commandite des photographes qui réalisent les tous premiers photoreportages, ce qui s’apparentera aux débuts du photojournalisme. Ils sont libres dans leurs prises de vue, ce qui leur permet de s’arrêter sur ce qui leur semble juste et un texte vient s’ajouter à la vision développée par les photographes. Le texte complète l’image et non l’inverse, les équipes de VU expérimentent les possibilités offertes par la photographie qui selon les associations infléchissent ou non la perception d’un sujet.

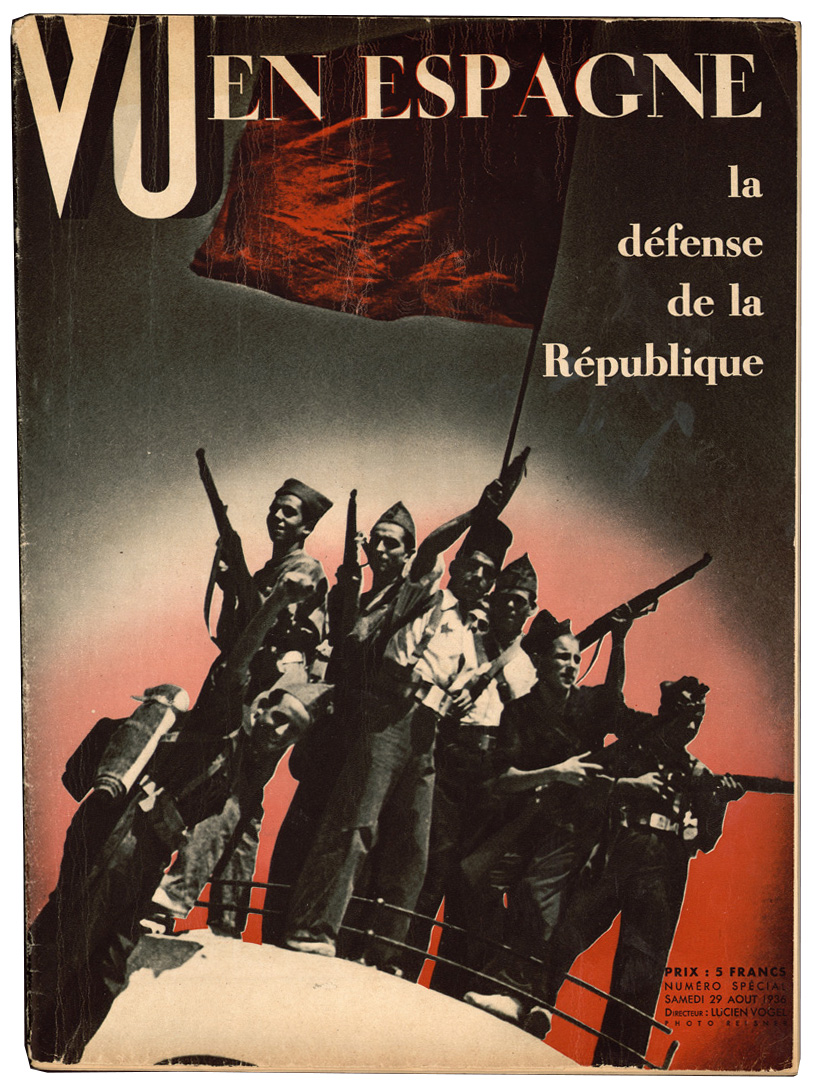

Suivant la volonté de Lucien Vogel, ce magazine est devenu de plus en plus engagé dans son contenu comme dans sa composition. Il garde tout au long des parutions sa volonté d’objectivité, permise par la photographie, et qui devient un réel leitmotiv. L’objectivité n’allant pas toujours de paire avec neutralité, le travail VU relève rapidement du journalisme d’opinion. L’équipe de Vogel a de plus en plus recours aux photomontages qui deviennent une arme de dénonciation politique, vis‑à‑vis de la menace fasciste notamment. VU est très engagé à gauche et sera par exemple le premier à diffuser en France des images des camps de concentration en mai 1933.

Plusieurs hors‑séries paraissent également, des hors-séries dans lesquels la revue prend partie pour les communistes ou encore les républicain·es espagnol·es. Ce dernier hors-série sur la guerre d’Espagne fait polémique.  VU, En espagne, la défense de la république. Numéro spécial, 29 août 1936. Il signe par ailleurs la fin de la direction du magazine par Lucien Vogel en 1936, VU poursuit sa parution jusqu’au 29 mai 1940 mais a largement perdu de son influence. Il s’engage davantage à droite après le départ de Vogel.

VU, En espagne, la défense de la république. Numéro spécial, 29 août 1936. Il signe par ailleurs la fin de la direction du magazine par Lucien Vogel en 1936, VU poursuit sa parution jusqu’au 29 mai 1940 mais a largement perdu de son influence. Il s’engage davantage à droite après le départ de Vogel.

Avec son magazine, Lucien Vogel habitue les français·es à de nouvelles esthétiques et présentations de l’actualité en image. Innovant, il se différencie de ses concurrent·es au style plus classique par des choix de compositions inédits. Un simple coup d’œil suffit aux lecteurices pour remarquer VU au milieu des publications qui ornent les présentoirs des kiosques.

Le magazine VU est le fer de lance d’une révolution médiatique des années 20, à l’origine d’une presse nouvelle, elle utilise massivement la photographie pour renvoyer une vision objective du monde. La ligne éditoriale de VU est novatrice et ce sur de nombreux points, par sa mise en forme mais aussi par son contenu éclectique et engagé. À l’époque cela le distingue de ces concurrent·es direct·es. Il apporte aux français·es la formule neuve du « reportage illustré d’informations mondiales ».

Lucien Vogel a pour ambition de transposer la diversité de l’information, jusqu’alors présente dans les revues quotidiennes, dans un hebdomadaire qui ferait appel à une photographie internationale, sélective et omniprésente. Son utilisation toute particulière de la photographie ainsi que son mode d’impression en rotogravure sont les deux fondements principaux du particularisme visuel du magazine de Lucien Vogel.

L’aspect novateur des mises en page de VU est tributaire de l’impression en rotogravure. Lucien Vogel et ses collaborateurs en ont la pleine conscience. Cette technique d’impression leur permet de nouveaux jeux de mise en forme et une meilleure gestion texte et image. Nous le savons la similigravure, encore largement utilisée pendant les années 20, ne permet pas autant de libertés.

Dynamitage de la grille

Avec la rotogravure la page est composée par le collage d’éléments, ce qui offre des possibilités multiples et permet au maquettiste du magazine de s’émanciper de manière assez évidente des codes de la grille pourtant scrupuleusement respectés à l’époque par l’héritage des presses typographiques.

Cela se remarque dès le premier numéro de VU paru le 21 mars 1928, VU, L’homme mécanique. N°1, 21 mars 1928. les photographies utilisées se chevauchent et se superposent tout en gardant un blanc tournant de quelques millimètres. Certaines images sont également imprimées avec un léger angle de rotation comme jetées manuellement sur la page.

VU, L’homme mécanique. N°1, 21 mars 1928. les photographies utilisées se chevauchent et se superposent tout en gardant un blanc tournant de quelques millimètres. Certaines images sont également imprimées avec un léger angle de rotation comme jetées manuellement sur la page.

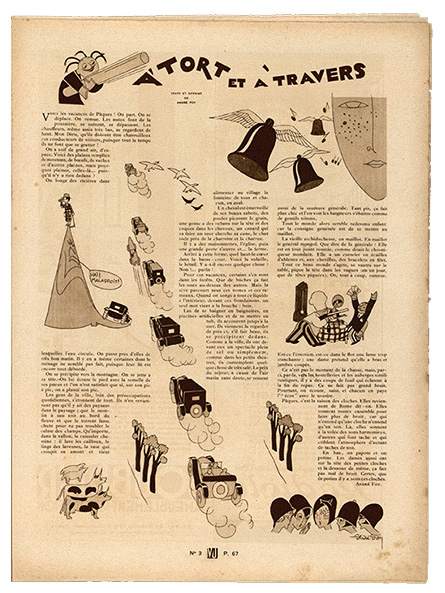

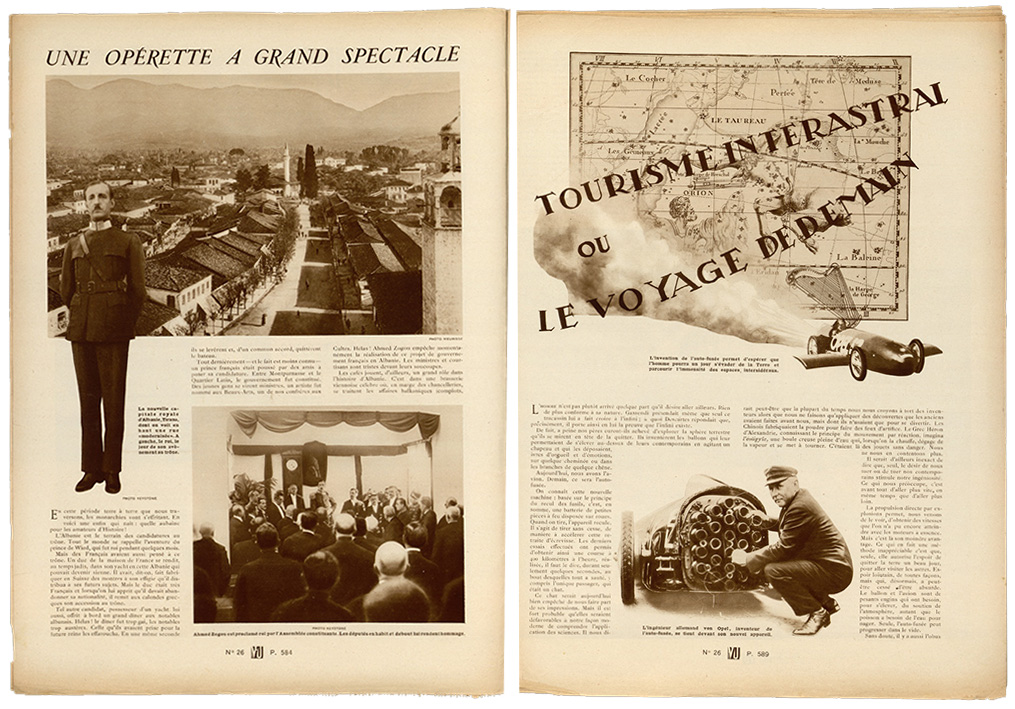

Dans les premières parutions, on retrouve quelques illustrations permettant une meilleure compréhension des sujets traités, elles sont souvent détourées ce qui permet une meilleure insertion dans la page mais se feront de plus en plus rares au fil des parutions. VU, La rentrée de Raquel Meller. N°3, 4 avril 1928. Le détourage est utilisé pour la première fois sur une photographie, dans les pages intérieure, dans le n°26. Cette fois‑ci la silhouette du roi d’Albanie y est détourée, ainsi que la silhouette d’un véhicule et la fumée s’en émanant.

VU, La rentrée de Raquel Meller. N°3, 4 avril 1928. Le détourage est utilisé pour la première fois sur une photographie, dans les pages intérieure, dans le n°26. Cette fois‑ci la silhouette du roi d’Albanie y est détourée, ainsi que la silhouette d’un véhicule et la fumée s’en émanant.

Cet usage du détourage apporte une nouvelle dimension à la page, la photographie s’intègre de manière plus fluide et se fond avec le papier. Visuellement le détourage permet une meilleure uniformisation des informations au sein de la page. Contrairement aux fonds perdus des premiers numéros qui scindaient les photographies et apportaient un rendu géométrique à la mise en page.

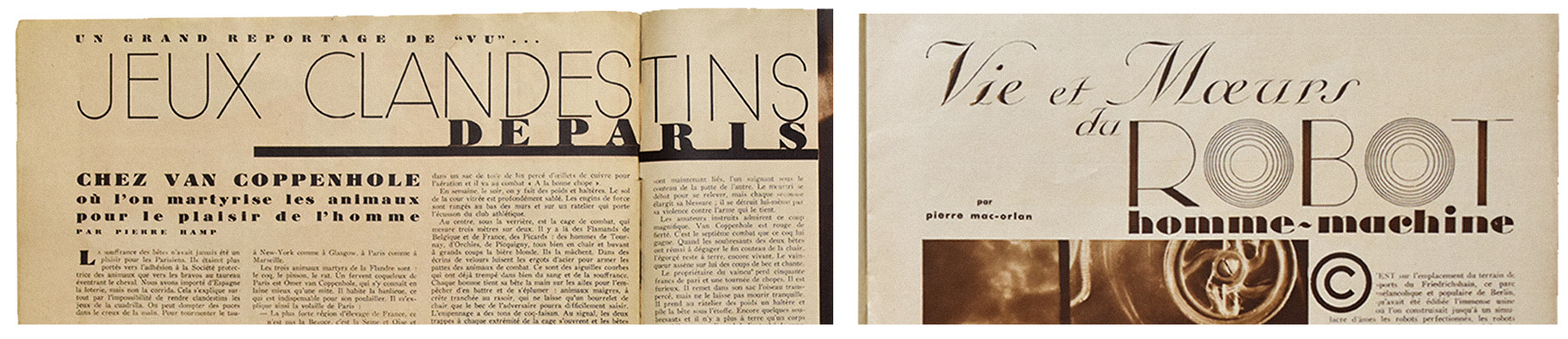

Jeux typographiques

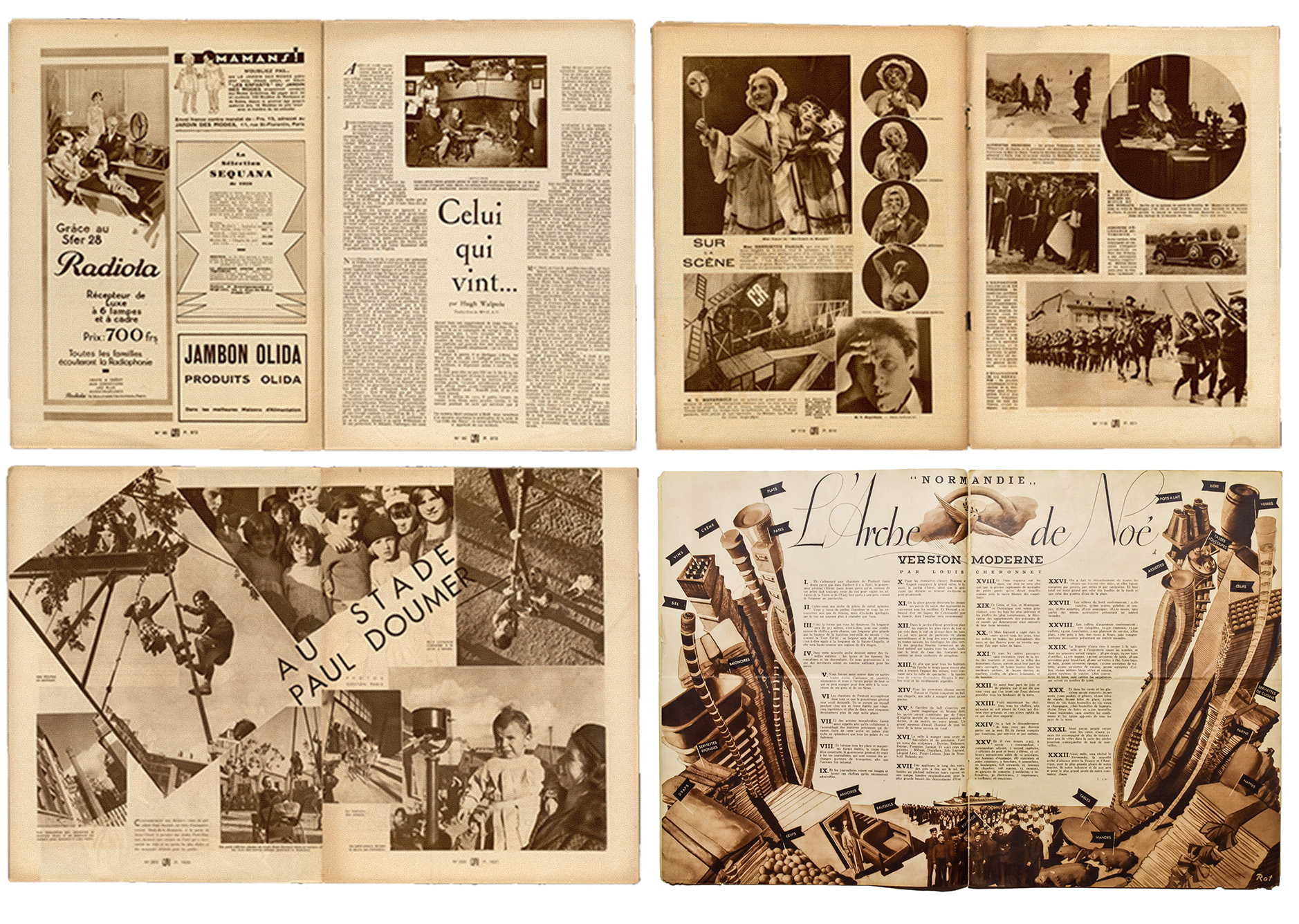

Pour autant les jeux typographiques eux restent encore timides. La composition suit une grille classique avec des colonnes de textes symétriques, les photographies s’intègrent parfaitement à la grille et le nombre de police de caractères utilisées est encore limité. C’est au fil des parutions que la mise en page gagnera en radicalité, les dispositions des photographies et les jeux typographiques deviendront de plus en plus ambitieux, les détourages gagneront aussi en précision. Les photographies se superposent davantage, n’hésitent pas à empiéter sur le texte et prennent des formes rondes, carrés ou rectangulaires selon les besoins. Le texte pourra lui aussi se superposer sur les photographies. La ruse du blanc tournant n’est plus autant utilisée, les images débordent de la page et les marges sont de moins en moins respectées.

Il s’agit au départ de quelques photographies isolées puis dès 1932, la plupart des doubles pages seront composées ainsi. L’impression des images à bords perdus engendre une perte d’informations et peut aller jusqu’à nuire à la lisibilité de certaines photographies, cela n’a pas d’importance pour les éditeurices de VU, selon iels l’esthétique de la double page doit primer. Les maquettistes utilisent beaucoup de titres monumentaux dans leurs pages, imposant des effets d’échelles et des jeux typographiques pouvant rappeler les codes de l’affiche. Les fontes et les graisses différentes se multiplient sur une même page ou en allant encore plus loin sur un même titre.

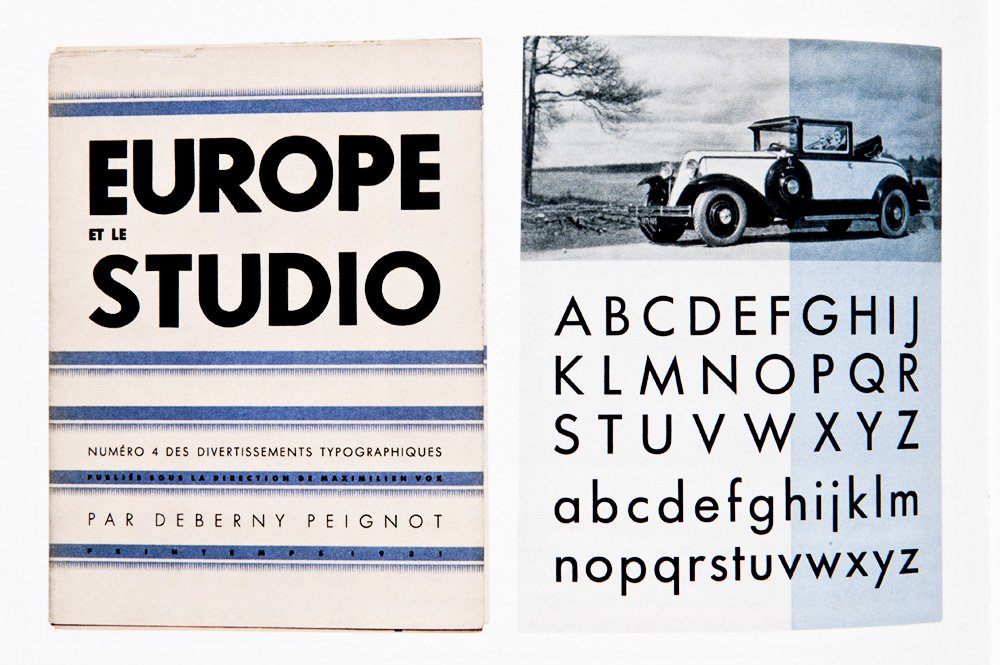

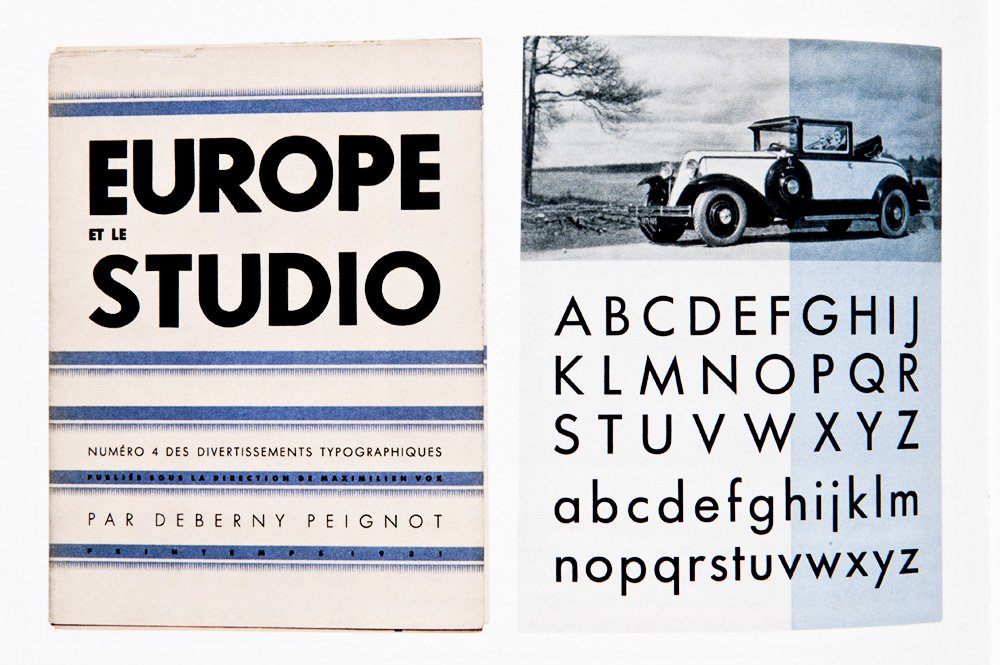

VU possède une grande diversité de caractères grâce à sa collaboration avec la fonderie Deberny & Peignot (D&P)10. Lucien Vogel ayant travaillé aux côtés de Charles Peignot sur la revue Arts et Métiers Graphiques avant de créer son propre magazine, toutes les fontes qui seront utilisées dans VU, à l’exception des caractères présents dans les annonces publicitaires, sont tirés de leur catalogue. VU dans ses compositions s’inspire largement des principes de la Nouvelle Typographie11, un élan lié au Bauhaus né de l’initiative d’avant-gardes allemands, Jan Tschichold12 particulièrement qui en est le théoricien. Ils ont volontiers recours à des formes géométriques, à l’illustration photographique, le photomontage ou encore la typophoto. Ce sont des principes de composition que l’on retrouvera de manière très évidente dans VU. La Futura, dessinée par Paul Renner en 1927, est un de leurs plus grands succès en Allemagne et lorsque D&P obtient les droits français de cette fonte elle se fait très rapidement une place dans les pages du magazine de Lucien Vogel qui constate l’échec de la Bifur.

Évolution de la couverture

À l’image des pages intérieures de la revue, la couverture de VU s’est largement assumée au fil des parutions. Dans les premiers numéros la couverture était composée du logotype de Cassandre ainsi que de la dénomination « Journal de la semaine ». Chaque couverture comprenait une unique photographie entourée d’un cadre composé en plusieurs traits. Ce cadre permettait de donner de la profondeur à la photographie. L’image était entourée de grandes marges quand lesquelles on pouvait retrouver des informations écrites (la légende de la photographie, le grand titre de la parution et un aperçu des différents sujets traités). Le logotype de Cassandre est quant à lui imprimé en haut à gauche de la revue. Au fur et à mesure la place du texte s’est de plus en plus réduite, les photographies s’agrandissant d’un numéro à un autre.

La technique du détourage des photographies apparaît pour la première fois en couverture dans le n°22 de VU, la silhouette du prince de Galles y est détourée puis agrandie paraissant sortir du cadre de la photographie. Dans le n°69 que paraît la première couverture colorisée du magazine. Grâce au détourage une partie du fond de la photographie a pu être colorisée en bleu de Prusse ainsi que le logotype VU et les informations sur les différents titres du numéro. La couleur deviendra de plus en plus récurrente.

Cependant, c’est le hors-série sur le salon de l’automobile paru le 2 octobre 1929 qui nous prouve un réel renouvellement. La photographie utilisée est à nouveau colorisée en bleu de Prusse, elle est imprimée dans un format plus grand ne laissant plus la place à certaines informations. La dénomination « Journal de la semaine » et le sommaire ont disparu, ne restant plus que la légende de la photographie et le titre du numéro. On y retrouve toujours le logotype VU en haut à gauche. Dans cette couverture les grandes marges blanches laisse place à une marge noire bien plus étroite. Après ce hors-série les parutions suivantes reprennent l’ancienne grille de couverture.

C’est à partir des mois de décembre 1929 et janvier 1930 que la composition du hors-série sur le salon de l’automobile se systématise. Les photographies sont imprimées en pleine page ne laissant plus de place aux marges. Un bandeau noir ou blanc est imprimé en dessous de l’image, cela permet d’apporter les informations nécessaires sur le numéro ainsi que la légende de la photographie. Le logotype VU en haut à gauche de la page est le seul élément à ne quasiment pas bouger au fil de tous ces changements.

Certaines couvertures ne comprennent pas de bandeau pour l’affichage des informations, celles-ci sont directement imprimées sur l’image et cette manière de procéder sera de plus en plus fréquente puis deviendra majoritaire à partir de l’été 1932. La photographie prend alors une place d’autant plus importante sur la couverture, reflétant la volonté première de ce magazine d’actualité.

L’usage de la photographie en couverture est dans les années 20 chose nouvelle, jusqu’alors les couvertures ne sont qu’entièrement typographiques. La photographie commence à apparaître sur les couvertures mais VU est le premier hebdomadaire français à oser utiliser des photographies en pleine page quitte à réduire au maximum les informations à transmettre aux lecteurices. La plupart des quatrième de couvertures de VU sont également composées de photographies en pleines pages, rappelant le contenu du numéro. Cependant, VU ne s’arrête pas là. Le choix de ses photographies est lui aussi un facteur déterminant. En effet, les images de couvertures sont rapidement sélectionnées parmi des clichés d’actions en mouvement ou encore de portraits de personnes célèbres. À partir de 1930, les photographies choisies ne sont, sauf certaines exceptions, plus que des portraits. Pour les éditeurices il est important de choisir des photographies dont la lecture semble évidente, des photographies qui retiennent le regard. L’usage d’images portrait permet justement d’attraper le regard des lecteurices, ils se sentent happé·es voire regardé·es par la personne représentée.

À partir de 1935, peu de temps avant le départ de Lucien Vogel, la couverture se modifie à nouveau par intermittence. Des marges réapparaissent, les couvertures laissent moins de place aux photographies qu’auparavant et la première page comprend davantage d’informations concernant le contenu du magazine. Les titres sont de plus en plus gros et il arrive même que des couvertures soient entièrement typographiques.

Composition par double page

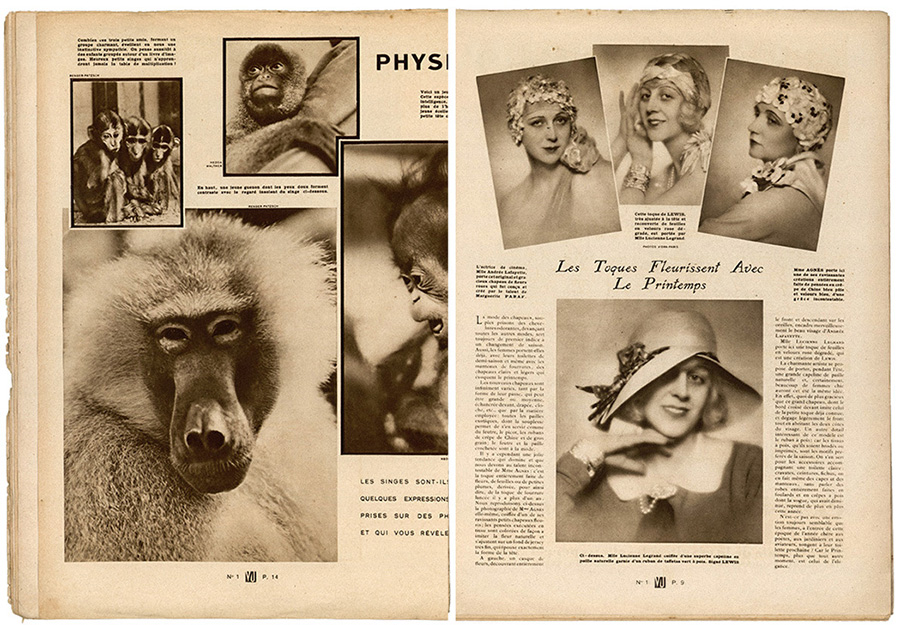

VU possède une composition de doubles pages inédites. Chacune est en mise en page libre et s’affranchie de toute lecture linéaire ce qui permet une meilleure prise en compte des critères de perception des photographies. Avec ces jeux de compositions se créé le métier de maquettiste et celui-ci cherche à mettre en place une logique structurante dans les compositions. Cela se prête d’autant plus pour le traitement de certains sujets, tels que la mode ou encore le design.

Les maquettistes jouent sur les proportions, la géométrie, la symétrie ou encore les motifs dans leurs mises en forme, ils cherchent à créer un parcours de lecture des photographies. Chaque double page est donc composée autour d’un même sujet mais avec des photographies provenant de sources diverses. Les images venant des agences de photographie sont la plupart du temps suffisantes pour réussir à constituer une belle double page.

Seulement, il peut arriver que les éditeurices soient en manque d’images pour traiter un thème spécifique, pour s’attarder sur un lieu singulier ou pour traiter d’un évènement récent. Pour faire face à ce problème il est décidé de faire appel à des photographes pour documenter les évènements qu’ils souhaitent aborder dans la revue. Dans ce contexte sont créés les premiers reportages photographiques. L’ensemble des possibilités et des souplesses du reportage sont explorées, les maquettistes expérimentent à quel point le choix des images et leur disposition peut changer la lecture d’un sujet ou un autre. À l’aide de leurs choix de compositions ils parviennent à influencer la perception du lectorat. Cette utilisation toute particulièrement de la double page est une réelle nouveauté, elle est spécifique du magazine et devient d’ailleurs l’un des principaux codes de nos magazines actuels.

Utilisation du photomontage

VU s’illustre dans son utilisation de la photographie et du reportage photographique lui permettant de traiter davantage de sujet de société au fil des parutions. En effet, sa volonté de modernité s’est de plus en plus assumée. Il a gagné en précision dans son traitement de l’information ainsi que dans sa mise en forme, son contenu s’est par ailleurs affiné, devenant encore plus engagé d’une année sur l’autre. Beaucoup de ses numéros sont dédiés à l’étude de la situation allemande et la montée du nazisme. Pour répondre à cette volonté de dénonciation l’équipe de VU détourne la technique du détourage en créant des photomontages par la superposition de films celluloïdes préalablement découpés.

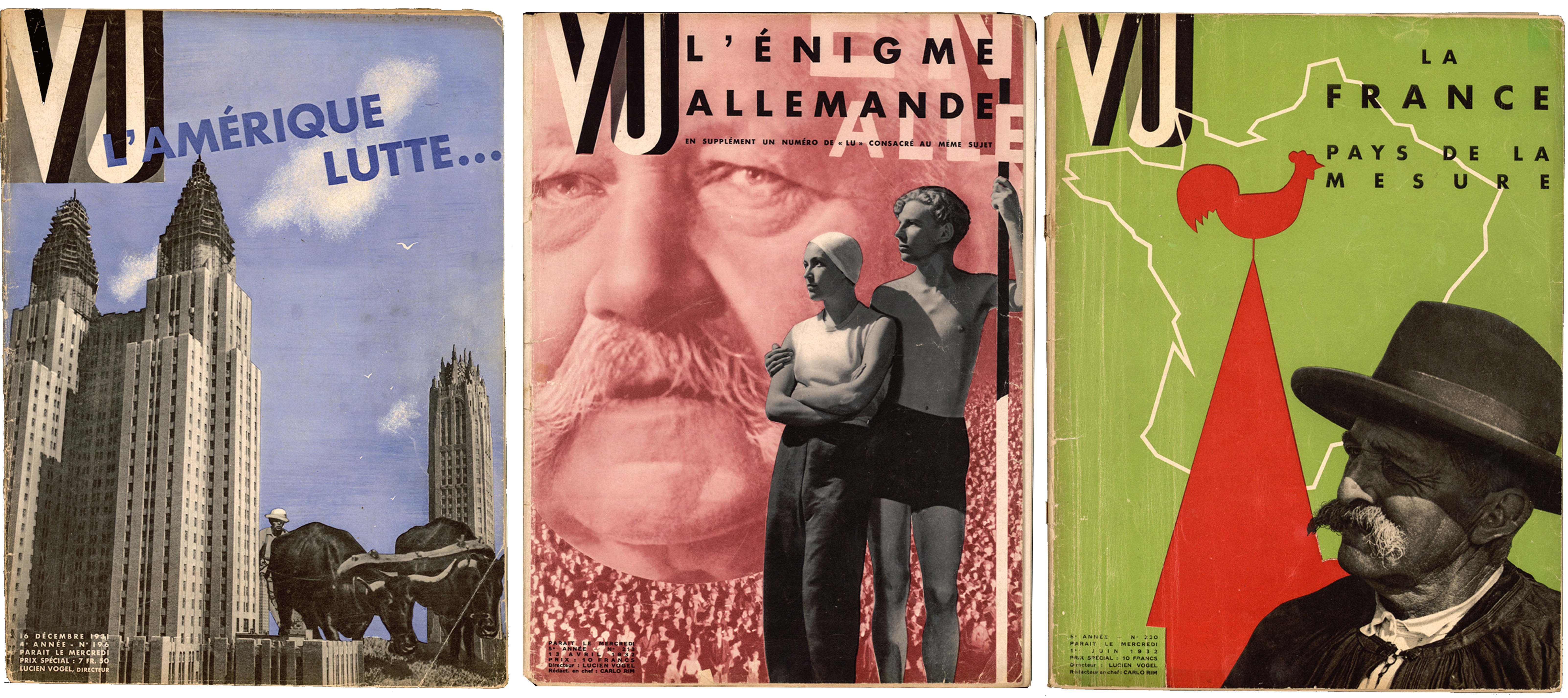

C’est le 23 janvier 1929, dans le numéro L’affaire Hanau, qu’apparaît en couverture le premier photomontage du magazine, alors réalisé par l’agence Graphic Press et appelé L’homme et le désir. On peut y apercevoir une femme en premier plan observée en fond par un gigantesque visage d’homme. Par la suite les photomontages seront plus réguliers, ils concerneront tous les numéros spéciaux à partir de décembre 1931 et le numéro L’Amérique lutte… où apparaît un paysan labourant avec à l’aide de ses bœufs entre deux buildings. Par la suite paraissent d’autres numéros spéciaux comme L’énigme allemande en avril 1932 ou La France pays de la mesure en juin suivant.

Puis, Alexandre Liberman13 devient, à la fin de l’année 1932, le nouveau directeur artistique du magazine. Il est conscient de la forme expressive du photomontage et utilise très régulièrement ses propres compositions en couverture, qui ne sont par ailleurs plus seulement dédiées aux couvertures des numéros spéciaux. Le numéro spécial Fin d’une civilisation paru en 1933, abordant la mécanisation de la société, est par exemple rempli de ses photomontages.

Les photomontages ne s’arrêtent plus seulement à la couverture ou à la quatrième de couverture, comme cela avait pu se voir, mais ils intègrent et dynamisent les pages intérieures. Certaines pages étant même entièrement dédiées aux compositions d’Alexandre Liberman et accompagnées d’une piste de réflexion. Entre 1932 et 1936, Alexandre Liberman signe près d’une trentaine de photomontages, mais on retrouve aussi des photomontages réalisés par d’autres auteurs comme Marcel Ichac14.

En observant ces montages, on remarque des volontés esthétiques différentes. Certains paraissent très composites, il est possible d’identifier de suite qu’il s’agit d’un photomontage se rapprochant presque du collage, alors que d’autres sont beaucoup plus uniformes et ne permettent pas d’en distinguer les limites.

Le photomontage représente pour la direction artistique de VU un instrument de dénonciation de poids. Des formes récurrentes s’observent, la main par exemple qui représente l’emprise et d’intervention humaine. Des jeux d’échelles sont aussi très utilisés créant une hiérarchisation dans l’image et illustrant des rapports de force.

À cette époque l’usage du photomontage n’était pas courant et évidemment loin d’être démocratisé comme il peut l’être aujourd’hui. Son utilisation nouvelle permet à VU d’accrocher le regard du lectorat, qui tente de comprendre ces images invraisemblables entraînant chez lui un automatique besoin de réflexion.

Volonté d’éblouir

Nous le savons, VU se veut « Journal illustré de la semaine » . Il fait de la photographie la base de sa ligne éditoriale. Les images sont plébiscitées par le magazine puis imprimées et détournées avec soin par ses directeurs artistiques. VU est un créateur et diffuseur d’images qui cherche à mobiliser les atouts de la photographie de toutes les manières possibles. Lucien Vogel estime que la photographie offre une description du monde bien différente que celle qui nous est offerte par les mots. Elle est plus impulsive, plus involontaire et désordonnée, un aspect que l’on retrouve largement en feuilletant le magazine. La photographie offre la possibilité de restituer des situations de vie sans réflexions préalables, elle s’impose au regard.

Le magazine VU prouve, qu’à une époque où la photographie n’est pourtant utilisée qu’à des fins illustratives, qu’elle peut s’avérer autosuffisante. Il devient possible de chercher à restituer l’actualité en utilisant l’image comme médium principal. Dans VU et pour la première fois dans la presse française, le texte complète l’image et non l’inverse. La photographie perd ce rôle simplement descriptif et finit même par devenir source de spectacle. Les éditeurs de VU cherche à montrer des clichés toujours plus impressionnants. Des rubriques entières comme VU dans le monde ou encore Échos photographiques sont dédiées à la publication d’images inattendues, créant chez lea lecteurice une envie d’en voir toujours plus. « La ligne spectatoriale remplace l’éditoriale », les éditeurices cherchent à tout prix à étonner. On pourra parler ici du début d’un « voyeurisme médiatique » où « la jouissance du voir »15 finit par prévaloir sur tout autre sentiment. La décision de placer les images de couvertures en pleine page découle directement de cette volonté d’éblouir et de cette compréhension nouvelle des effets des photographies sur lea lecteurice. On cherche une nouvelle fois à accrocher le regard.

Nous avons pu le voir, VU est un hebdomadaire novateur comme il l’annonce dès sa première publication. Ce différenciant des journaux de son époque VU a publié des images avec abondance créant des compositions disruptives dans le paysage médiatique français. Si on le compare au magazine L’Illustration, quant à lui représentatif de la composition classique des magazines des années 20, on se rend compte à quel point VU détonne par ses choix iconographiques, ses polices de caractères ou encore par ses décisions en matière de typographie. À sa manière, il détermine les codes qui régissent nos magazines modernes et influence les futures parutions.

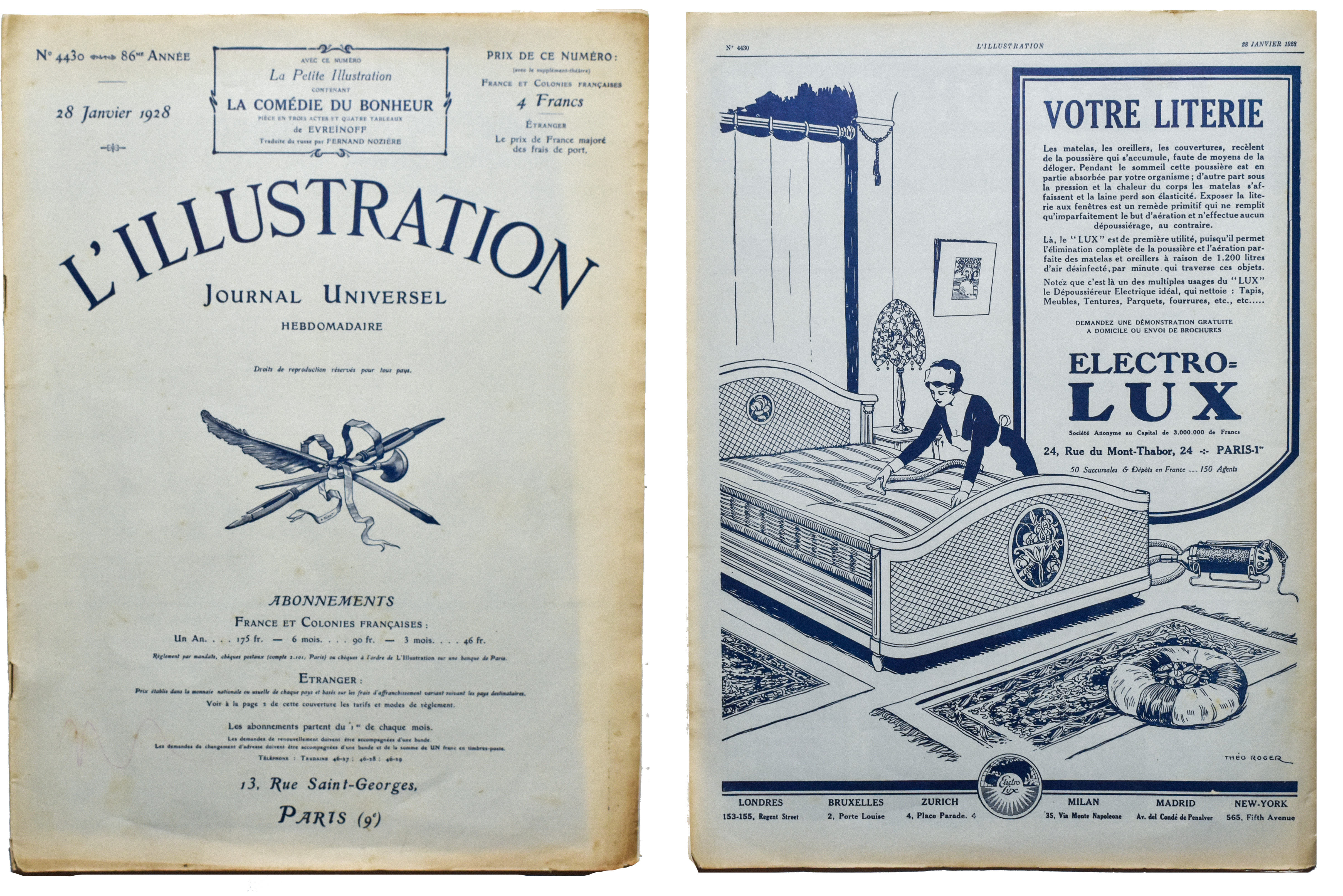

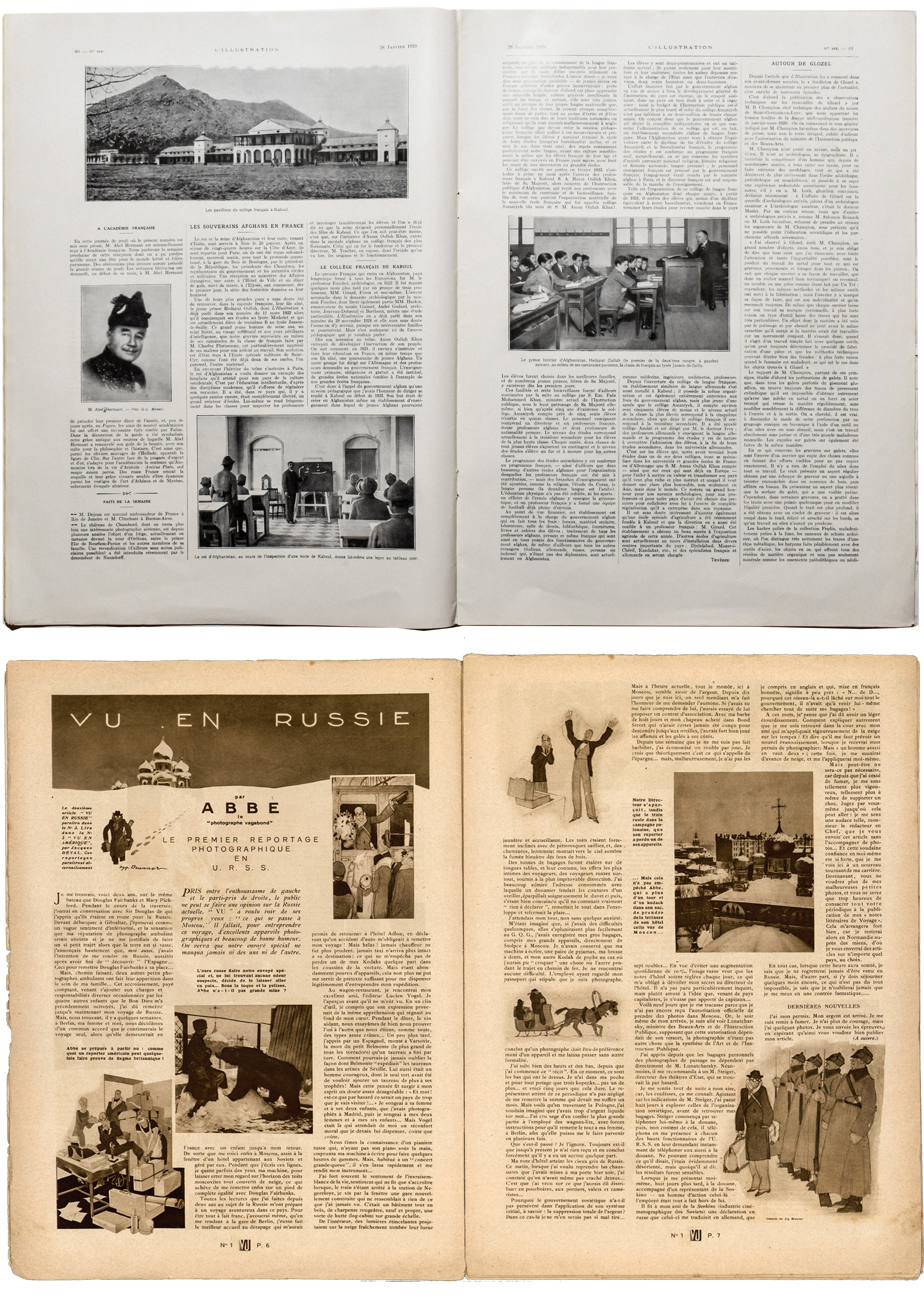

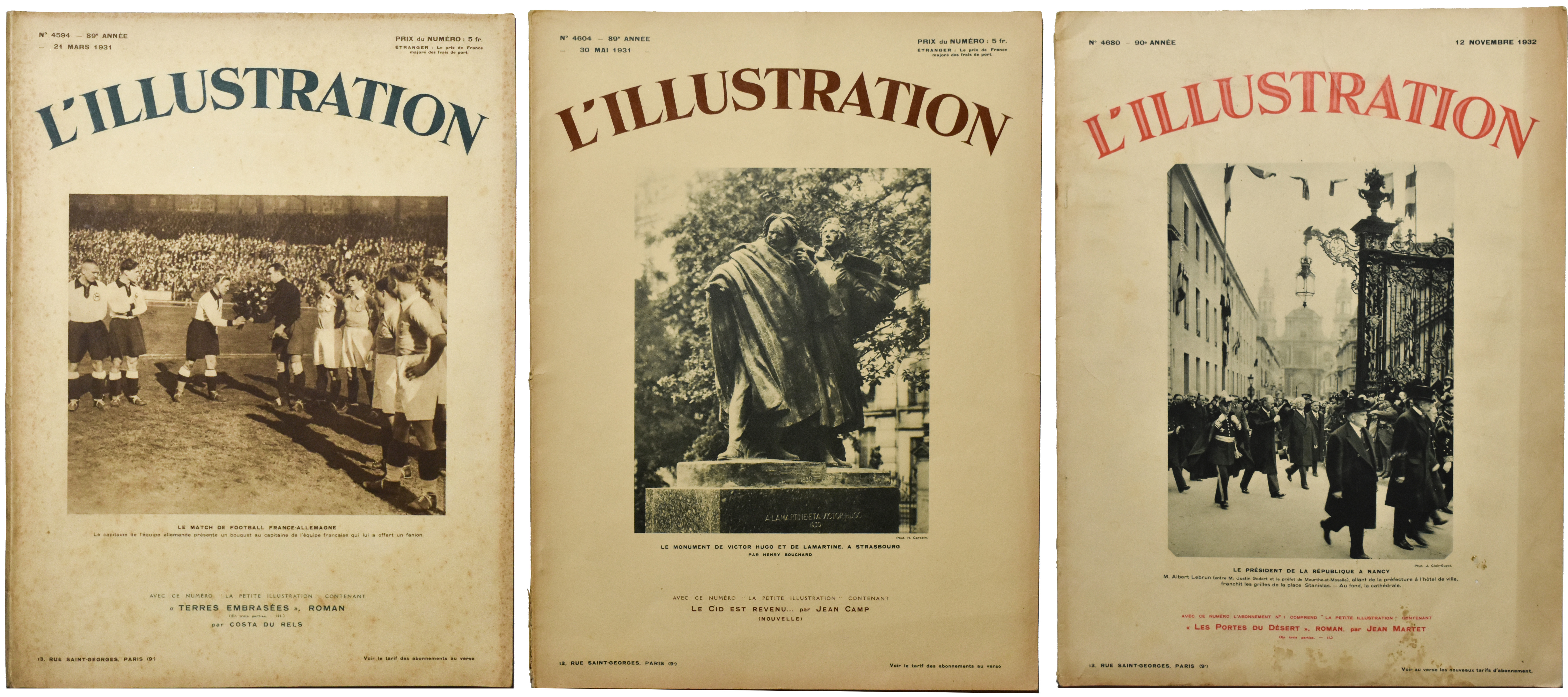

L’Illustration est un magazine illustré français paru de manière hebdomadaire entre 1843 et 1944. Il est créé par Edouard Charton, Jean‑Baptiste‑Alexandre Paulin, Adolphe Joanne et Jacques‑Julien Dubochet. Il se fixe pour but de revigorer la presse de l’époque en créant le premier magazine d’actualité illustré français. L’Illustration est d’abord imprimé en similigravure et illustré de dessins, puis au fil des années et à l’aide de l’héliogravure il commence à diffuser de plus en plus de photographies. Cependant, il n’en fait jamais un usage unique. Il préserve tout au long de sa publication une place importante pour le travail des dessinateurices, l’illustration étant l’élément clé de sa ligne éditoriale. Les éditeurices de ce qu’ils appellent alors « Journal Universel » travaillent au côté des meilleur·es dessinateurices du moment et savent se procurer les graveureuses les plus prestigieux·seuses de la place parisienne.

En 1904, René Baschet prend la direction du magazine, très rapidement il transforme L’Illustration en s’appuyant sur des reportages photographiques obtenus par un réseau de correspondant·es de différents pays. L’Illustration devient en 1905, le premier magazine illustré au monde et sait se distinguer par sa recherche ardue de clichés lui permettant la publication d’images inédites. Pourtant, ses reportages continuent d’être massivement illustrés par des dessinateurices.

Le format de L’Illustration de 40 par 30 cm est légèrement plus grand que celui du magazine VU. Son nombre de page est également plus élevé, s’agissant d’un cahier de 10 pages maintenu par des agrafes. Le papier utilisé est un papier couché de meilleure qualité et donc plus coûteux que celui utilisé. En effet, L’Illustration coûte deux fois plus cher qu’un hebdomadaire classique et s’adresse à un lectorat bourgeois plutôt libéral même si le contenu du magazine, lui, reste politiquement neutre jusqu’à sa dernière parution

En 1928 quand paraît le magazine VU, L’Illustration est un magazine reconnu et à la composition classique. Sa couverture est uniquement typographique. Le titre, apposé en arc-de-cercle, mentionne l’appellation « Journal universel ». Au centre de la couverture, se trouve l’emblème de la revue un dessin représentant une plume, un crayon et l’outil d’un·e graveureuse entrelacés et réunis par un ruban. Lorsque l’on ouvre le magazine on tombe directement sur un enchaînement de huit pages de publicités alors appelées « annonces ».

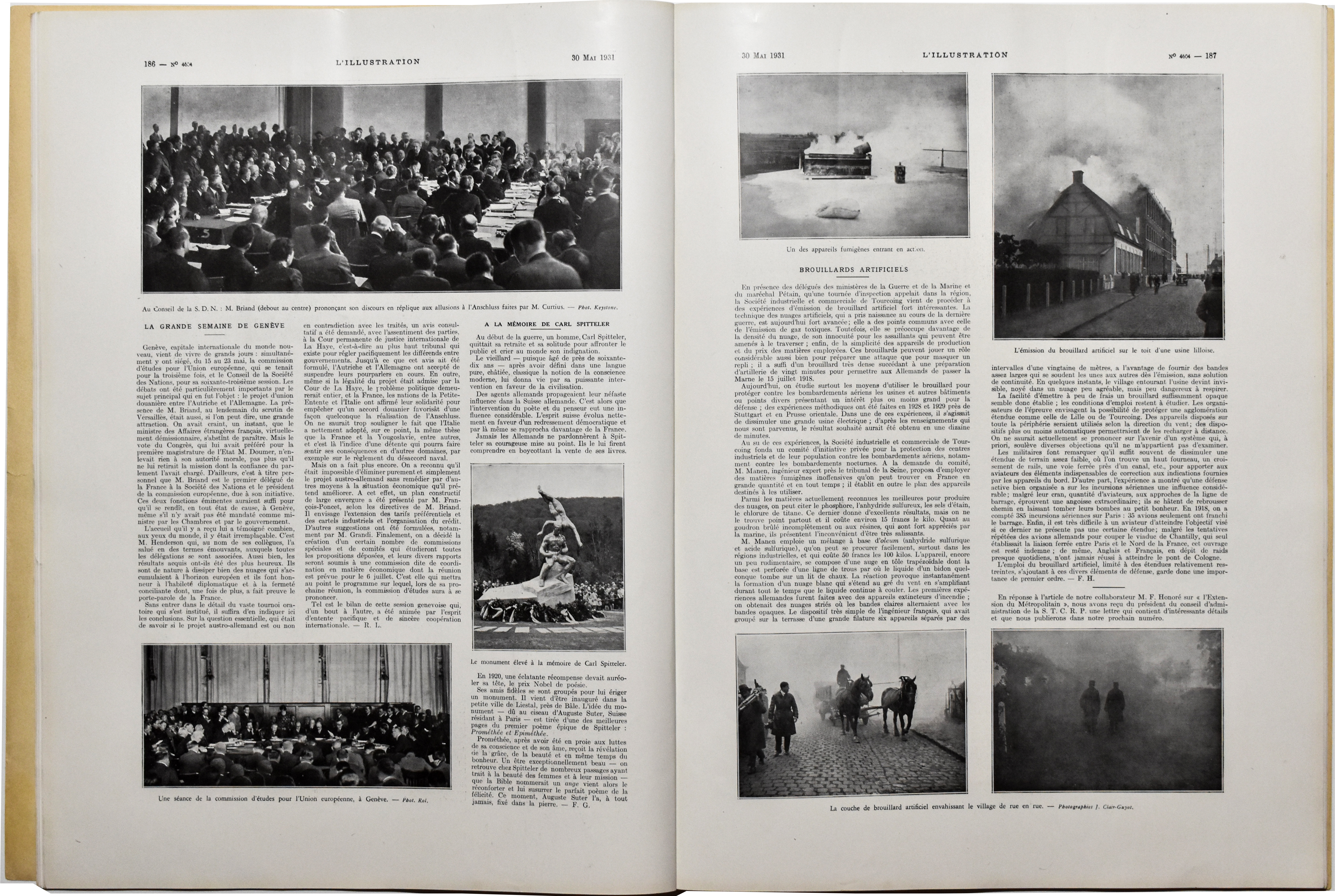

On découvre par la suite une Une rappelant le titre du magazine, avec une photographie d’actualité en grand format. Après cette page de Une, les sujets d’actualités s’enchaînent les uns à la suite des autres dans une grille constituée de trois colonnes de texte justifié. On remarque très peu de retour à la ligne et encore moins de saut de ligne ne permettant pas de fluidifier la lecture. Le texte est composé en un grand bloc, seuls des titres majuscules, imprimés au même corps que le texte courant, permettent de différencier les sujets d’actualités abordés.

Cette composition très linéaire est représentative des magazines de l’époque. Elle ne permet pas aux lecteurices de différencier clairement les sujets d’actualité abordés. L’interlignage serré et les blocs de texte très denses rendent difficile la lecture. Les photographies utilisées s’insèrent toutes parfaitement dans la grille, cela permet à la page de conserver une certaine symétrie. Les sujets d’actualité s’enchaînent sur plusieurs pages puis la revue se termine sur des pages d’annonces. Aucune page ou encart pour la réclamation n’est inséré au milieu du texte, mais six pages ainsi que la quatrième de couverture lui seront dédiées à la fin de la revue.

Comparaison avec L’Illustration

Si l’on compare le premier numéro de VU paru le 21 mars 1928 et un numéro de L’Illustration du 28 janvier de la même année, on remarque des différences notables dans la mise en forme et le traitement d’informations.

La couverture de VU, même si elle gagnera en modernité au fil du temps, est déjà bien différente de celle de L’Illustration qui ne possède aucune photographie et ne donne pas de réel aperçu sur le contenu de la revue.

Dès son premier numéro VU aborde l’actualité en traitant un sujet par pages ou par doubles pages. Le texte est comme dans L’Illustration divisé en trois colonnes pour autant les formats des photographies varient, elles ne respectent pas la grille établie par le texte.Certaines photographies obligent le texte à se décaler ou peuvent encore se superposer entre elles.

À l’exception des pages de publicités L’Illustration est composé d’une unique police de caractère utilisée pour le texte ainsi que pour les titres et les légendes des photographies. On remarque très peu de variations de graisses. Le numéro de VU lui est bien plus fourni en matière de fontes, de variations de corps ou même de graisses. On peut compter jusqu’à quatre polices de titrages différentes s’alternant d’un sujet à l’autre. La police utilisée pour le texte courant est quant à elle toujours la même mais elle est utilisée en gras dans de multiples annotations disséminées dans la page.

Dès 1930 des changements importants s’opèrent pour L’Illustration. Il devient nécessaire de dynamiser le magazine afin de suivre la tendance influée par le magazine de Lucien Vogel. La couverture jusqu’alors très classique et typographique est complétée d’une photographie représentant l’actualité du moment. L’emblème de L’Illustration après 33 ans de publication en couverture n’est plus utilisé et la mention « Journal Universel » disparaît également. Le titre, toujours en arc-de-cercle, est imprimé en couleur. Les informations écrites sont moins nombreuses et la photographie placée au centre de la couverture laisse place à beaucoup de blanc. Le nombre de pages augmente, le magazine est alors composé de 7 cahiers de 4 pages reliés entre eux par de grandes agrafes, le rendant bien plus lourd et lui permettant de diffuser un plus grand contenu.

En effet, l’équipe de L’Illustration décide de publier encore davantage de pages d’annonces soit 24 en début de revue qui sont toujours suivie d’une Une comprenant une photographie d’actualité. La photographie utilisée sera différente de celle choisie pour la couverture.

À la fin du magazine sont imprimées 14 pages de publicités, dont la quatrième de couverture. On remarque également quelques changements concernant la mise en forme du texte, la grille paraît légèrement plus aérée. Elle est divisée en deux ou trois colonnes, les photographies dépassent par moment de la grille. On perd légèrement l’aspect géométrique de la page. La police de caractères utilisée est toujours la même mais elle change de corps d’un sujet à un autre. Les fines lignes utilisées pour séparer les gouttières et pour souligner l’entête de chaque page disparaissent également.

Certains changements dans l’édition ou plus précisément dans la composition de la revue sont notables, pourtant assez minimes ils permettent une meilleure lisibilité car la page et moins obstruée et le corps des fontes légèrement plus grands. Malgré tout à l’exception de la couverture, les changements effectués ne dynamisent pas réellement la revue et VU reste toujours plus radical et assumé graphiquement.

La longue carrière de L’Illustration prend fin à la libération du 9 mai 1944. Il est interdit comme tout autre périodique ayant poursuivi leurs parutions durant l’occupation mais aussi à cause de son rédacteur proche des idéologies nazies.

Le magazine de Lucien Vogel bouleverse les codes de la presse du début du XXe siècle en habituant les lecteurices à de nouvelles manière de donner à voir l’actualité. Ces changements de perception et donc d’attentes de la part du lectorat ont mené les concurrents de VU et notamment L’Illustration à dynamiser leurs revues.

Comparaison avec Life

Pour autant, VU n’a pas seulement touché la presse de son époque. Il a également influencé les magazines illustrés futurs et plus particulièrement le géant états-unien Life.

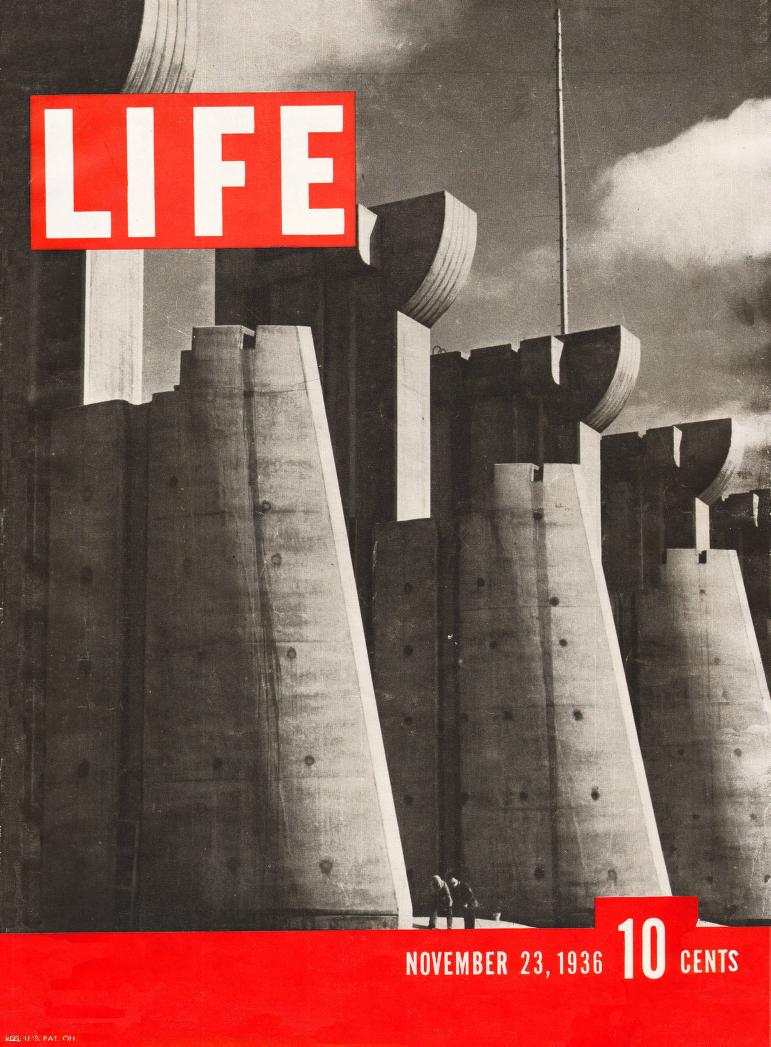

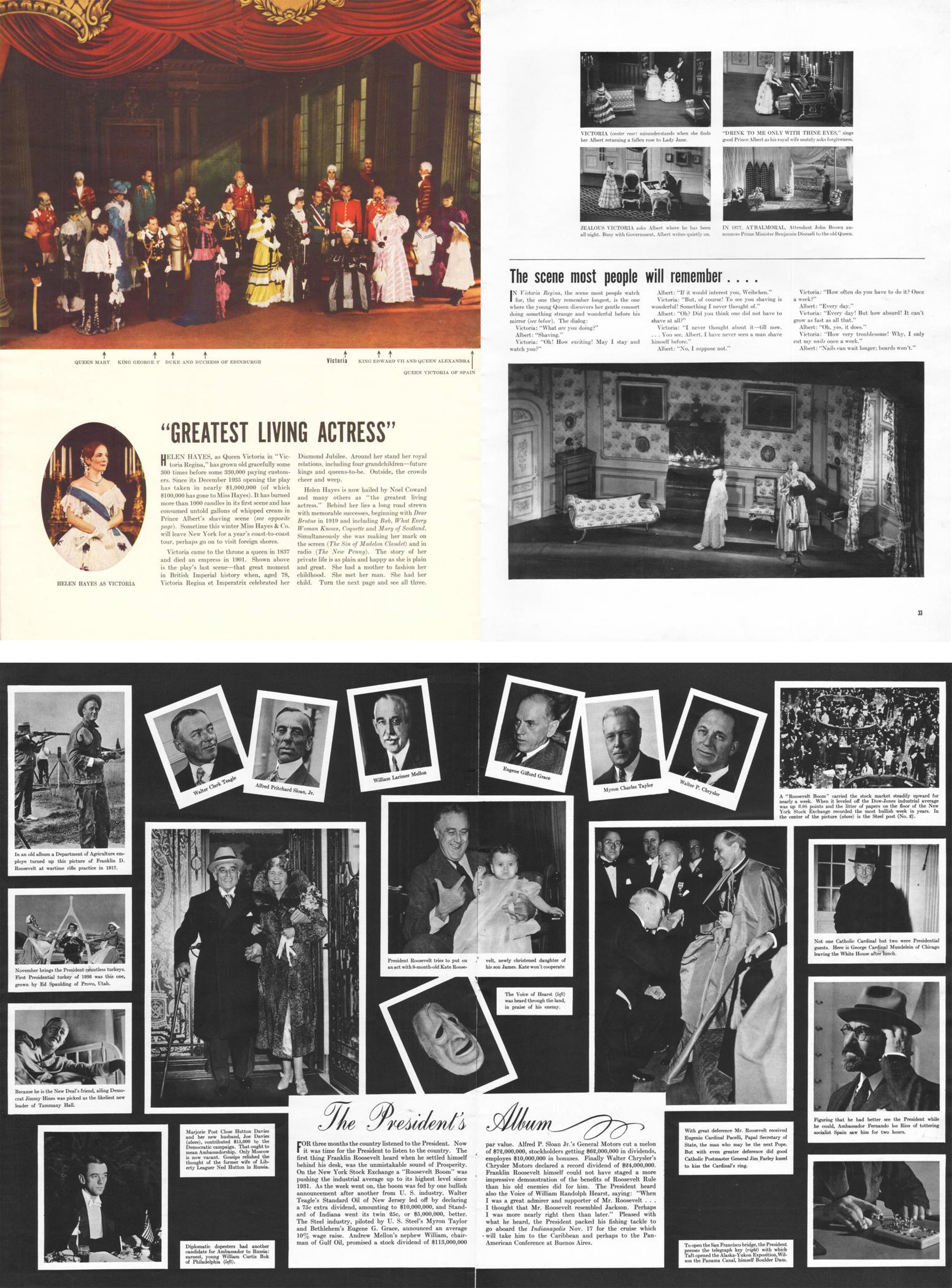

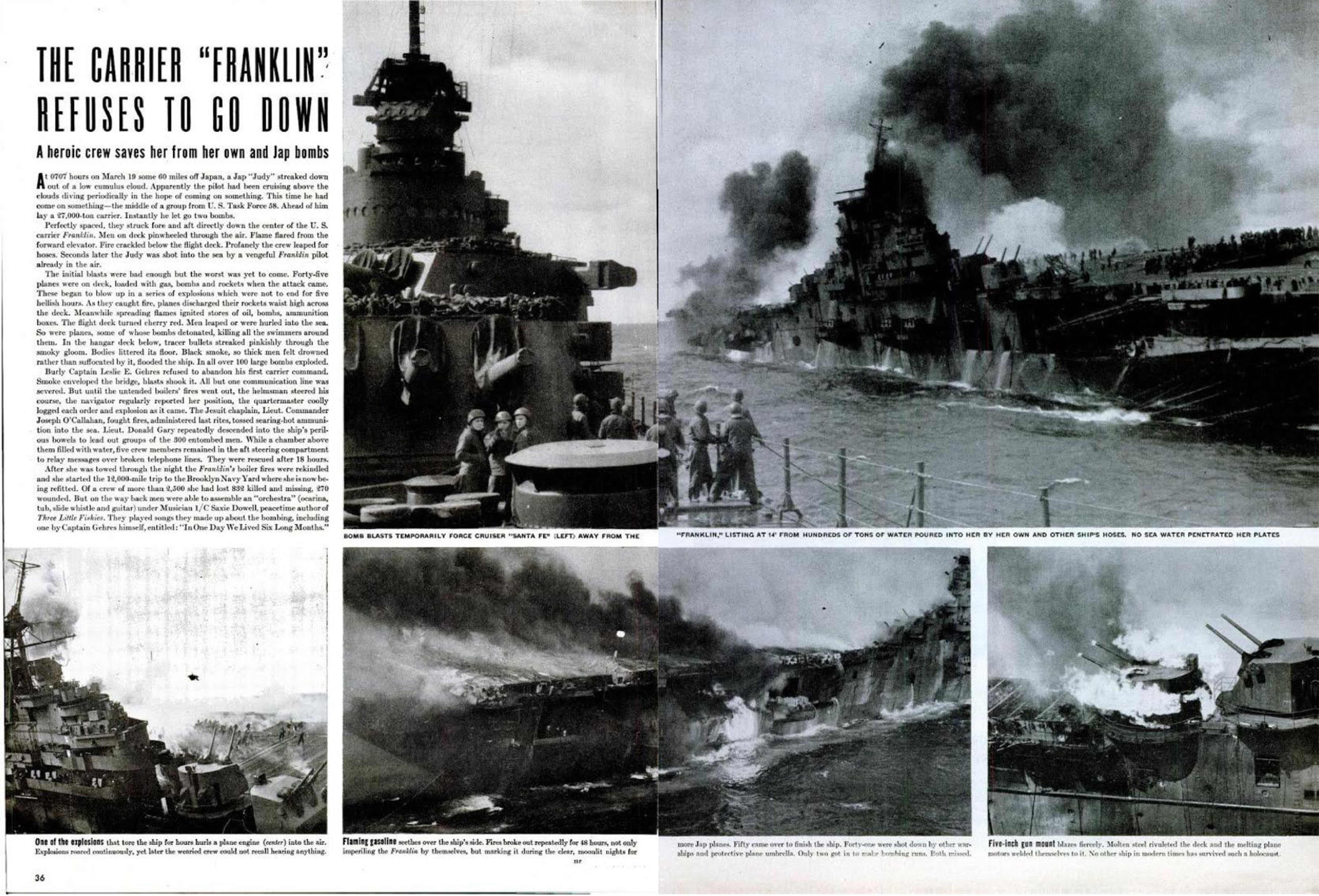

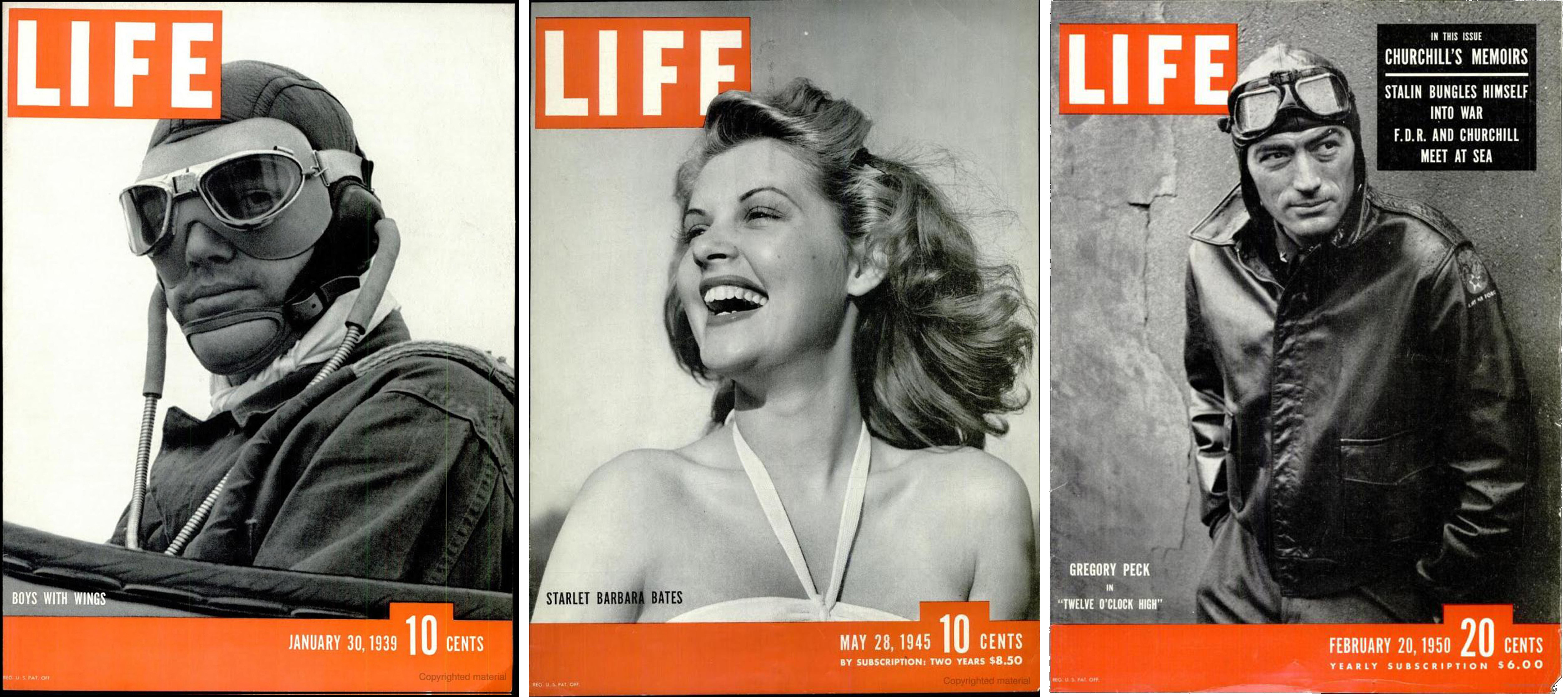

Il est décrit comme le « premier produit journalistique d’une nouvelle époque », un magazine où règne l’image. Ces mots rappellent ceux du premier éditorial du magazine VU, « le magazine qui cherchait à donner à voir ». Pourtant Life, créé en 1883, est en première intention un magazine humoristique, puis en 1936, il est racheté par le fondateur du Time pour devenir le chef de file des « picture magazines ».

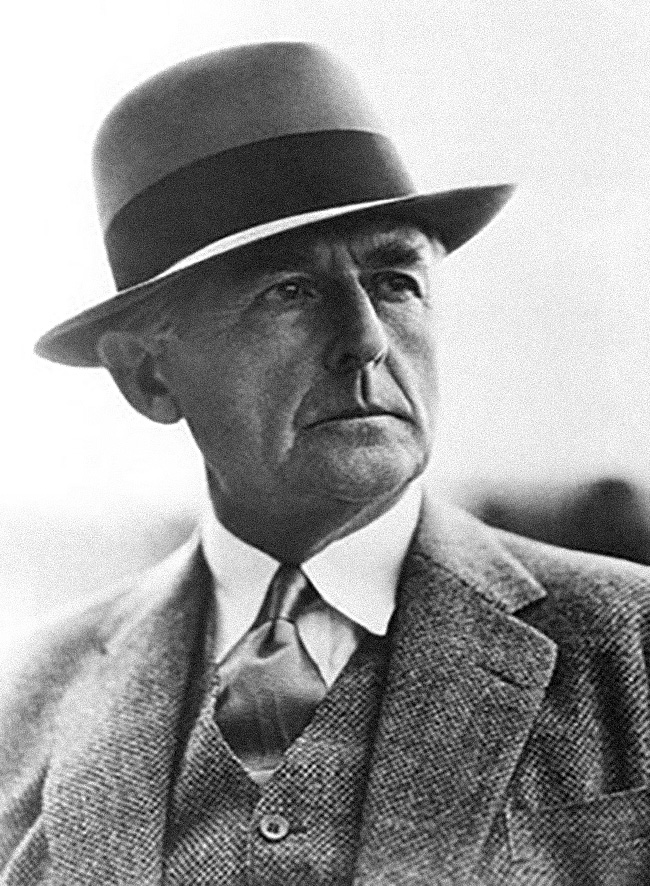

Selon Françoise Denoyelle16, VU peine à gagner en popularité étant trop engagé pour la bourgeoisie mais pour autant pas assez pour les lecteurices de gauche. Il se situe dans une impasse et il devient clair dès le milieu des années 30 qu’il ne deviendra pas le magazine à succès qu’il ambitionne d’être. Il est pourtant suggéré à Condé Nast de créer aux États-Unis un hebdomadaire photographique calqué sur le modèle de VU. C’est Henry Luce17 en 1936, qui mène à bien ce projet. Directeur du Time, il rachète alors le magazine humoristique Life dans l’unique but d’en acquérir le nom. Life sera par la suite republié en tant qu’hebdomadaire de nouvelles axé sur le photojournalisme. Le premier numéro réédité paraît le 23 novembre 1936.

Life Logotype du magazine Life est un magazine d’actualité illustré qui à l’image de VU mise sur la photographie et notamment le photojournalisme. Henry Luce s’assure la collaboration des meilleurs photographes américains tel·les que Margaret Bourke‑White, Robert Capa, Carls Mydans ou encore Gordon Parks. Le magazine aborde des sujets très variés qu’ils soient américains ou internationaux, touchant à la politique, la culture ou encore la science.

Logotype du magazine Life est un magazine d’actualité illustré qui à l’image de VU mise sur la photographie et notamment le photojournalisme. Henry Luce s’assure la collaboration des meilleurs photographes américains tel·les que Margaret Bourke‑White, Robert Capa, Carls Mydans ou encore Gordon Parks. Le magazine aborde des sujets très variés qu’ils soient américains ou internationaux, touchant à la politique, la culture ou encore la science.

Life rencontre un succès immédiat. Il compte un million d’abonnés dès 1936 et deviendra lui-même un modèle pour de nombreux autres magazines états-uniens comme européens qui réadoptent ses codes et sa mise en page déjà elle-même héritée du magazine de Lucien Vogel. Il devient une institution avec près de 8,5 millions d’exemplaires de l’édition sur la guerre du Vietnam vendu en 1968. Ce n’est que dans les années 1970 avec l’apparition de la télévision que la presse photographique s’essouffle, Life finit par paraître mensuellement et il poursuit ses parutions jusqu’aux années 2000.

Le format du magazine Life de 35 par 27 centimètres permet d’obtenir un magazine plus petit que VU. Grâce à ce format Life est plus maniable et tient mieux en main. Dès son premier numéro il traite des sujets d’actualité d’après beaucoup de photographies qui sont au centre de sa mise en page. Les pages sont comme l’étaient celles de VU « bourrées de photographies »18.

Pourtant, Life paraît encore plus assumé que ne pouvait l’être VU. Les photographies sont plus nombreuses et possèdent des tailles et des formats très variables ne laissant place qu’à très peu de texte. Les blocs de textes sont dispersés à travers les images et peuvent être lus séparément. À l’instar de ce que l’on peut voir dans VU les sujets ne sont eux non plus pas traités de manière linéaire. Chaque page ou double page est dédiée à une actualité différente. Le texte ne sert la plupart du temps qu’à informer et préciser le contenu des photographies. Ce choix de minimiser le texte permet à Life de publier davantage de photographies et de créer un magazine s’exprimant par les images.

Dans ses premiers numéros Life. N°1, 23 novembre 1936. il est composé de grandes marges, puis au fur et à mesure les photographies commençent à dynamiter la grille et la plupart des images s’impriment à bord perdus. Contrairement à VU, Life possède dès 1936 des pages en plusieurs couleurs. Dans un premier temps les pages couleurs seront dédiées à de la publicité ou à des reproductions de peintures puis dans les années 40, les premières photographies couleurs font leurs apparitions. Malgré tout, les photographies noir et blanc restent quand même majoritaires.

Life. N°1, 23 novembre 1936. il est composé de grandes marges, puis au fur et à mesure les photographies commençent à dynamiter la grille et la plupart des images s’impriment à bord perdus. Contrairement à VU, Life possède dès 1936 des pages en plusieurs couleurs. Dans un premier temps les pages couleurs seront dédiées à de la publicité ou à des reproductions de peintures puis dans les années 40, les premières photographies couleurs font leurs apparitions. Malgré tout, les photographies noir et blanc restent quand même majoritaires.

En matière de typographie le magazine d’Henry Luce se montre plus sérieux que le magazine VU, les polices de caractères sont moins variées. Les titres sont toujours traités avec la même fonte et le texte courant est composé du même caractère de labeur Les blocs de textes, bien que disséminés pour ne pas faire obstacle aux images, restent justifiés et l’on ne retrouve pas de fantaisie comme cela a pu être le cas dans VU.

La couverture de Life, qui ne change pas durant toute sa durée de vie, rappelle les codes établis par le magazine de Lucien Vogel. Le logotype reprend le nom assez court du magazine en majuscule et se trouve placé en haut à gauche de la couverture. Pour chaque couverture est sélectionnée une photographie rappelant l’actualité. Elle est placée en pleine page, seul un bandeau rouge est placé en bas de page. Ce bandeau permet l’ajout de certaines informations telles que le prix, la date de parution et le numéro du magazine. Comme pour le magazine VU, les photographies choisies pour les couvertures sont le plus souvent des portraits de célébrités.

Life est perçu comme révolutionnaire, la photographie prime sur le texte qui lui ne sert plus que de complément aux illustrations. Cette ligne éditoriale est directement héritée du magazine VU. Life récupère la plupart des grands concepts mis en place par Lucien Vogel et son équipe. Ils lui confèrent un succès immédiat et durable aux États-Unis. Life parvient à normaliser le format pensé par Vogel tout en imposant une ligne politique non critique. Henry Luce l’avouera en 1954 à la radio « Sans VU, Life n’aurait jamais vu le jour ».

La période d’entre-deux guerres se révèle être une période d’épanouissement pour une presse française en quête de renouvellement mise à mal par la Grande Guerre. Le début du XXe riche en techniques innovantes allant de l’impression héliogravée ou la photographie permet l’émergence d’un média d’un nouveau genre. Le magazine est jusqu’alors en France une appellation peu ou mal utilisée, héritée des gazettes anglosaxonnes, un genre de média mal identifié offrant alors des possibilités multiples. Les quotidiens se dépolitisent, les lecteurices pourtant à la curiosité décuplée par les radios et cinémas sont avides de renouveau.

La révolution médiatique et esthétique se mettra en route, VU en chef de file. Lucien Vogel et son équipe sont à l’origine d’une réelle tribune politique, un magazine d’un genre nouveau, un magazine qui donne à voir. VU se différencie des revues de son époque, plus illustré, plus engagé et plus moderne. Très engagé graphiquement l’équipe de VU a travaillé aux côtés des plus grands comme Cassandre, la fonderie D&P et des photographes d’avant-gardes. Il s’affirme et habitue les lecteurices au fil de ses parutions à sa composition innovante, de moins en moins classique.

À la tête d’une véritable révolution esthétique, VU s’avère devenir un précurseur pour les magazines modernes influant les magazines de son temps mais aussi les parutions futures. Life, le géant américain qui reçoit tous les honneurs et devient une référence aux yeux de toustes, par son format moins engagé il parvient à faire perdurer le concept de photomagazine imaginé par Lucien Vogel.

Entretien avec Sophie Kurkdjian, doctoresse en Histoire de l’Université Paris 1, Sophie Kurkdjian est autrice de la thèse Lucien Vogel et Michel de Brunhoff : Parcours croisés de deux éditeurs de presse illustrée au XXe siècle. Elle est Assistant Professor à l’American University of Paris, elle travaille sur l’histoire sociale, économique et culturelle du vêtement à l’époque contemporaine.

Après s’être intéressée à l’histoire de la presse de mode de la fin du XIXe au début du XXe, elle a mené un projet de recherche autour de la construction historique du statut de capitale de mode de Paris. Elle attame actuellement un nouveau chantier portant sur la question sociale et ouvrière du travail et des travailleurs dans l’industrie du vêtement et de la mode entre 1880 et 1940. Sophie Kurkdjian est également chercheuse associée à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS) et anime depuis 2012 le séminaire de recherche Cultures et Histoires de Mode. Elle travaille aussi comme commissaire d’exposition et a créé en 2018 le réseau de chercheureuses en mode Culture(s) de Mode.

Coline Malaman Pour débuter cet entretien, je vous propose de vous présenter. Pourriez-vous me parler de votre parcours ?

Sophie Kurkdjian Je suis, docteur en histoire. J’ai écrit ma thèse d’histoire sur les parcours croisés des deux éditeurs de presse Lucien Vogel et Michel de Brunhoff. J’anime un séminaire de recherche sur l’histoire culturelle de la mode au sein du CNRS et j’ai lancé le réseau de recherche Culture(s) de Mode avec la collaboration du ministère de la Culture en 2018. Je suis enfin Assistant professor à l’American University of Paris.

CM En 2013, vous avez finalisé votre thèse intitulée Lucien Vogel et Michel de Brunhoff : Parcours croisés de deux éditeurs de presse illustrée au XXe siècle, comment ce sujet s’est-il imposé ? Comment a-t-il suscité votre attention ?

SK J’ai choisi ce sujet alors que je rédigeais mon Master de recherche sur les journalistes de la presse féminine. Lors de mes entretiens j’ai rencontré Marion de Brunhoff et en la questionnant sur sa carrière de journaliste, j’ai découvert le parcours de son père Michel de Brunhoff et de son oncle, Lucien Vogel. J’ai su tout de suite que je voulais en savoir plus sur cette famille d’éditeurs et d’artistes.

CM Durant les recherches inhérentes à l’écriture de votre thèse, avez- vous rencontré des difficultés dans votre quête d’information ? Sur quelles archives avez-vous pu vous appuyer ?

SK Mon sujet était vaste au début donc j’ai dû le recentrer autour des deux figures de Vogel et Brunhoff (à l’origine, je souhaitais écrire sur les familles Brunhoff et Vogel). La question des archives ensuite s’est avérée délicate car il n’existe pas de fonds Brunhoff ou Vogel spécifiques. J’ai du créer mes sources en fouillant dans les archives privées des différents membres des familles Brunhoff et Vogel, les archives publiques françaises (ADP, AN, archives de musées, de journaux, INA), américaines, anglaises, russes, allemandes car mes deux éditeurs ont beaucoup voyagé et ont été influencés par plusieurs cultures différentes. Un vrai challenge tant en termes de temps et de budget, mais qui s’est révélé passionnant.

CM Votre recherche s’axe aujourd’hui principalement sur l’histoire de la mode et du vêtement, pourriez-vous m’expliquer comment est né cet intérêt après vous être intéressé aux parcours de Lucien Vogel et Michel de Brunhoff ?

SK J’étais d’abord intéressé par l’histoire de la presse et des médias et en me focalisant sur Brunhoff et Vogel, j’ai découvert plus précisément la presse de mode car ils ont lancé plusieurs titres de presse de mode et étaient influents dans le milieu de la couture.

Au même moment, j’ai rejoint un groupe de recherche travaillant sur la mode au CNRS que j’ai pu diriger dès 2013. Cela a énormément influencé mon choix de sujets de recherche sur le vêtement et la mode.

CM Concernant Lucien Vogel, avec la création du magazine VU il s’intéresse à la presse d’actualité en y apportant des propositions innovantes et établissant de nouveaux codes pour la presse magazine et le journalisme. Quelles sont ces principaux codes et ont-ils toujours une influence sur la presse magazine actuelle ?

SK Je dirais l’importance de l’image. Vogel a joué un grand rôle dans la diffusion de l’image photographique alors que les dessins régnaient encore en maîtres dans la presse. Son magazine Vu a inspiré le magazine Life et Paris Match annonçant l’emprise de l’image telle qu’on la connaît aujourd’hui avec les réseaux sociaux. L’image dit plus que le texte, elle illustre, documente, justifie, prouve…Elle a plusieurs rôles. Elle peut être éditée, transformée, manipulée (et Vogel le sait déjà très bien) à des fins politiques. Dans la mode, l’image est utilisée pour faire rêver.

CM Le magazine VU était « bourré de photographies » et Lucien Vogel était alors le premier à faire ce choix iconographique, la photographie ayant pourtant été inventée un siècle plus tôt. Quelles étaient selon vous les réticentes des autres magazines / journaux de l’époque ?

SK Le texte était si important depuis des siècles que les éditeurs avaient peur de l’image. Il fallait savoir l’imprimer, la comprendre, la légender, lui donner sens. Il fallait aussi que les lecteurs puissent saisir son sens. Cela était totalement nouveau pour l’époque. La « civilisation de l’écrit » a été si importante du 15emè siècle au 20e siècle. L’image, d’un coup venait menacer le pouvoir de l’écrit.

Par ailleurs, il était alors compliqué de réaliser puis de publier des photographies car les conditions techniques n’étaient pas encore réunies et cela coûtait beaucoup d’argent. Les appareils photo n’étaient pas assez perfectionnés et il était encore impossible d’imprimer des clichés de grande qualité. Tout cela explique pourquoi les éditeurs étaient réticents.

CM Qu’est-ce qui a selon vous permis à Lucien Vogel d’être aussi innovant ? Des moyens techniques, des rencontres ?

SK Son enfance passée auprès de son père dessinateur pour la presse et de son beau-père éditeur de beaux livres d’abord qui lui ont donné une grande connaissance de la presse et du monde des arts ; puis sa passion pour l’image, pour la technique derrière l’image. C’était un curieux et un touche-à-tout (et un piètre financier et business man). Il aimait s’entourer de nouveaux talents et était toujours en quête de nouveaux collaborateurs.

Il était aussi sans cesse en quête de nouveaux moyens technique et artistique pour illustrer les informations du quotidien. Il croyait au perfectionnement des techniques comme en témoigne tous les projets qu’il a lancés.

CM Dès 1930, VU politise son contenu ce qui le menera à sa perte quelques années plus tard. Pour autant, est-ce que cet engagement a pu jouer un rôle dans le rayonnement du magazine ? Est-ce d’autres facteurs entre en jeu concernant l’influence future de ce magazine#8239;?

SK Oui et non. Vogel est allé au bout de ses valeurs et idées avec Vu. Il s’est rendu lui-même en Espagne pendant la guerre. Il a interviewé Staline et Mussolini et a croisé Hitler. Il a abandonné le luxe de sa vie dans la mode parisienne pour défendre ses idéaux. Il a perdu la direction de Vu à cause de cela mais il a ensuite pu continuer son combat d’idées en travaillant pour Le Petit journal, Marianne et Regards. Par ailleurs, c’est grâce à son engagement que Vu est devenu connu dans le monde entier : on y voir les premières photographies du camp de Dachau, ainsi que des clichés pris en URSS en 1931.

CM Avec VU, Lucien Vogel est à l’origine du premier photomagazine soit un magazine entièrement illustré de photographie. Pourtant, le magazine étatsunien Life apparu quelques années plus tard est régulièrement décrit comme étant le premier photomagazine au monde et créateur du photojournalisme. Pour quelles raisons VU et le travail de Lucien Vogel est tant oublié d’après vous#8239;?

SK Vogel a été largement oublié car il était accusé de communisme (il a été espionné par la DST à l’époque et les services du ministère de l’intérieur). Il a été accusé d’être un espion à la solde de Moscou. Cela a nettement pesé sur l’image qu’il a laissée. Ce qui est intéressant c’est qu’Henry Luce aurait dit qu’il avait créé son magazine Life sur le modèle de VU mais peu de gens reconnaissent que Vogel a été un précurseur.

Frizot, M. De Veigy, C. VU, le magazine photographique (1928–1940). La Martinière. 2005.

Truxa, L. « Du journal illustré au magazine moderne : l’hebdomadaire VU (1928–1940), un effort de moyennisation de l’avant-garde ? ». Belphégor. 2021.

Gervais, T. « La fabrique de l’information visuelle, photographie et magazines d’actualité ». Textuel. 2015.

Gervais, T. « L’invention du magazine, la photographie mise en page dans La Vie au grand air ». Études photographiques. 2007.

Gervais, T. « Photographies de presse ? Le journal L’Illustration à l’ère de la similigravure ». Études photographiques. 2005.

Gervais, T. « D’après photographie, premiers usages de la photographie dans le journal L’Illustration ». Études photographiques. 2003.

Charon, J-M. « La presse magazine, un média à part entière ? ». Réseaux, N°105. 2001.

Feyel, G. « Naissance, constitution progressive et épanouissement d’un genre de presse aux limites floues : le magazine ». Réseaux, N°105. 2001.

Ambroise-Rendu, A-C. « Du dessin de presse à la photographie 1878–1914 ». Persée. 1992.

Bacot, J-P. « La naissance du photo-journalisme ? ». Réseaux, N°151. 2008.

Kurkdjian, S. « L’édition de presse selon Lucien Vogel : l’inventivité dans la diversité ». Revue de la BNF. 2015.

https:

https:

FRIZOT, Michel. Visite de l’exposition Regarder VU à la Maison Européenne de la photographie. 2005. Disponible sur https:

KURKDJIAN, Sophie. Conférence L’entre-deux-guerres à travers les créations de l’éditeur Lucien Vogel. Disponible sur https:

Je tiens à remercier ma directrice de mémoire Alexandra Aïn pour son accompagnement, ainsi que Sophie Kurkdjian pour son temps et ses réponses lors de notre entretien.

J’exprime également ma gratitude à Perrine Saint Martin, Emmanuelle Rey et Fernanda Sanchez-Paredes pour leur suivi ainsi qu’à Corinne Melin pour ses corrections.

J’adresse des remerciements plus particuliers à Yoann Civel et Anne Malaman pour leurs relectures patientes et attentives.

Né en 1948, Jean-Marie

Charon est un sociologue français, ingénieur d’études au CNRS et chercheur associé au Centre d’étude des mouvements sociaux de L’EHESS. On lui doit de multiples ouvrages sur les médias et la presse. &

CHARON, Jean-Marie. La presse magazine. La découverte, 2008. &

Joseph-Nicéphore Niépce (1765–1833) fut un inventeur malchanceux. De ces recherches héliographiques naîtra la plus ancienne prise de vue au monde. Il s’associera à Louis Daguerre (1787–1851), seulement Niépce mourut trop tôt pour voir le fruit de leurs travaux communs consacré et l’invention sera trop longtemps reconnue comme celle de Daguerre. &

Ernest Clair-Guyot (1856–1938) est un peintre, illustrateur et lithographe français. En 1883, il est recruté dans l’équipe de L’Illustration où il effectuera le passage de la gravure à la photo-gravure. Également photographe, il s’illustrera notamment pour son cliché La Grande Barrière publié dans L’Illustration. &

Condé Montrose Nast (1873–1942) est un éditeur et entrepreneur étatsunien. Il est le fondateur du célèbre groupe de presse Condé Nast auquel on doit des magazines tels que Vogue ou encore Vanity Fair. &

Charles Peignot (1897–1983) est le gérant de la fonderie de caractères Deberny et Peignot. Il fonde et dirige également la revue Arts et Métiers Graphiques de 1927 à 1939. &

Éditorial du magazine VU, n°1. 21 mars 1928, p. 11 – 12. &

Françoise Denoyelle est une historienne de la photographie et professeure à l’École nationale supérieure Louis-Lumière. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et préfaces et on lui doit notamment l’ouvrage VU, premier magazine de la modernité publié en 1999. &

Cassandre est le pseudonyme d’Adolphe Édouard Jean Marie Mouron (1901–1968). Il était un graphiste, affichiste, décorateur de théâtre, peintre et typographe français. On le connaît pour ses affiches publicitaire ou encore ses fontes Bifur et Peignot. &

La fonderie Deberny et Peignot est une entreprise française de caractères typographiques créée en 1923 après la fusion de la fonderie G. Peignot & Fils et de la fonderie Tuleu, Girard et Cie. Charles Peignot la dirigera jusqu’en 1974. &

TSCHICHOLD, Jan. Die Neue Typographie. 1928. &

Jan Tschichold (1902–1974) est un typographe, dessinateur de caractères et maquettiste allemand. &

Alexander Liberman ou Alex Liberman (1912–1999) est un artiste et éditeur de presse. Il est reconnu pour son rôle majeur au sein des éditions de Condé Nast notamment à la direction artistique du magazine Vogue qu’il intégrera après avoir travaillé pour VU comme directeur artistique puis rédacteur en chef jusqu’à la fin du magazine. &

Marcel Ichac (1906–1994) est un cinéaste et photographe français,

il commence sa carrière comme illustrateur, publicitaire et journaliste en réalisant des reportages et photomontages pour VU notamment. Il se spécialisera par la suite dans la réalisation de films de montagne. &

FRIZOT Michel, DE VEIGY Cédric. VU, le magazine photographique 1928–1940. La Martinière, 2005. &

Françoise Denoyelle est une historienne de la photographie et professeure à l’École nationale supérieure Louis-Lumière. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et préfaces et on lui doit notamment l’ouvrage VU, premier magazine de la modernité publié en 1999. &

Henry Robinson Luce (1898–1967) est un homme de presse étatsunien. On lui doit la création de nombreux magazines tels que Fortune, House & Home, Life ou encore Sports Illustrated. Il est également le cofondateur du Time publié dès 1923. &

Éditorial du magazine VU. N°1, 21 mars 1928. &