DNA Design

DNA Design

Ce document a pour objectif d’explorer en profondeur l’importance stratégique et technique de la signalétique dans les lieux culturels français et de mettre en lumière son rôle crucial dans l’amélioration de l’expérience pour le public. De la navigation fluide à l’accentuation de l’identité visuelle du lieu, en passant par ses différents rôles, l’analyse de ce sujet s’attachera à détailler les aspects clé de la signalétique, tout en soulignant les meilleures pratiques qui contribuent à une expérience immersive et enrichissante. Nous nous appuyerons sur des exemples concrets présents de différents lieux culturels français afin de mieux comprendre les principes sous-jacents d’une signalétique efficace. Ce document sert de guide afin d’assimiler et d’exposer pleinement le potentiel de la signalétique intérieure en se spécifiant sur le sujet des lieux culturels français, favorisant ainsi une connexion plus profonde entre le public et le riche patrimoine artistique qui les entoure.

Dans l’imaginaire commun, le langage pour s’orienter se matérialise depuis tout temps uniquement par le mot, la phrase et s’exprime par la parole, le geste ou encore l’écrit.

Très souvent, l’échange d’informations se fait au coin d’une allée par un “dans quelle direction est la salle 05 ?” ou encore “c’est par où les toilettes ?”. La signalétique nous prouve le contraire, elle se base sur une sémantique iconique, en donnant place à la forme, le signe, le motif, la matière… Et langagière par le mot et le texte écrit ou écouté. Ne plus comprendre uniquement par l’écrit multilingue qui facilite la compréhension et la participation des visiteurs étrangers, mais aussi par le signe et des indications contribuant ainsi à une expérience inclusive pour tous.

Ces deux principes de langage se matérialisent dans l’espace sur une surface investie par l’objet. Un totem sur le sol, un adhésif collé au mur, un jeu de lumière projeté au plafond, une plaque perforée sur une porte et bien d’autres idées et concepts de réalisations possibles.

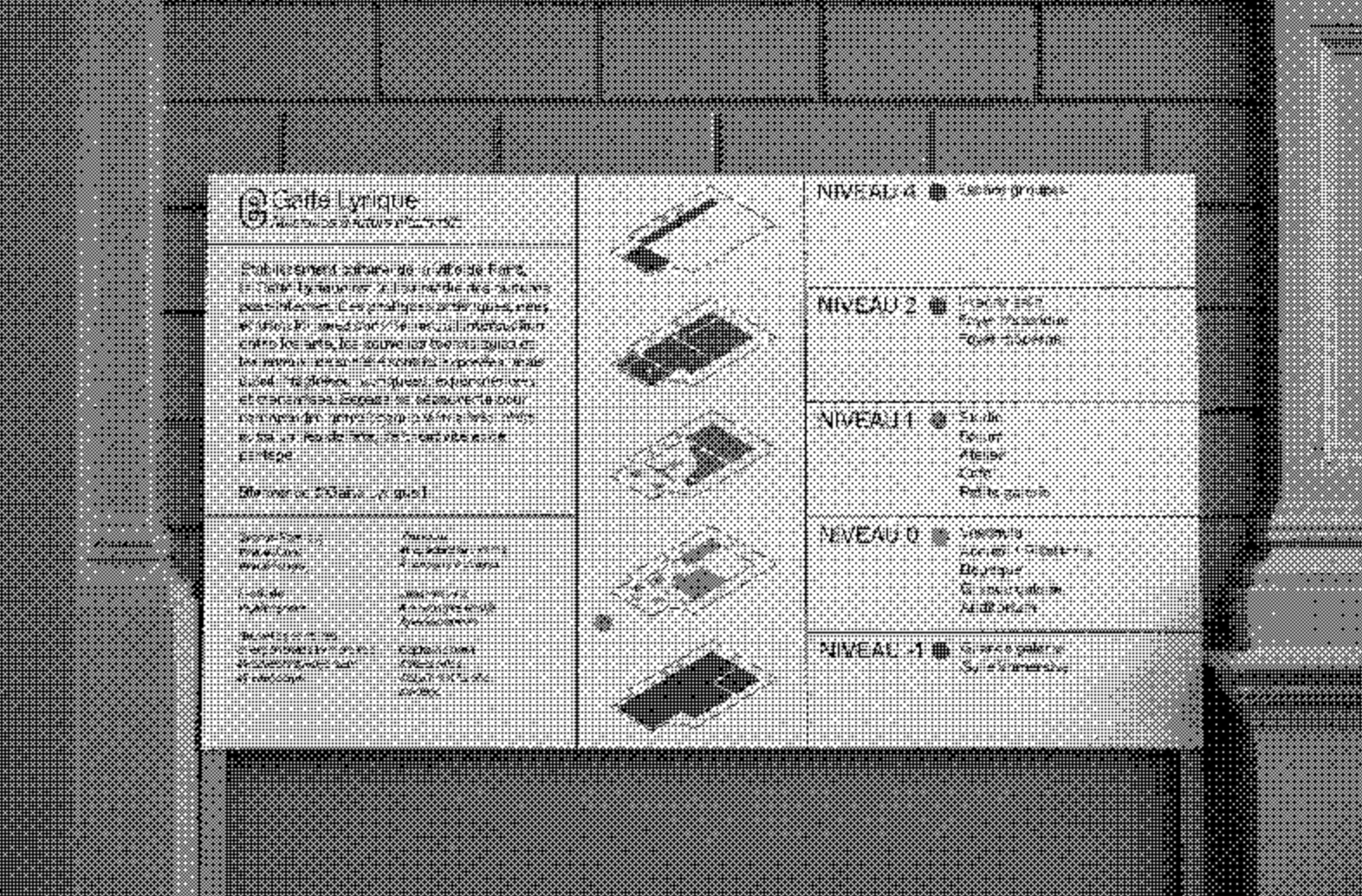

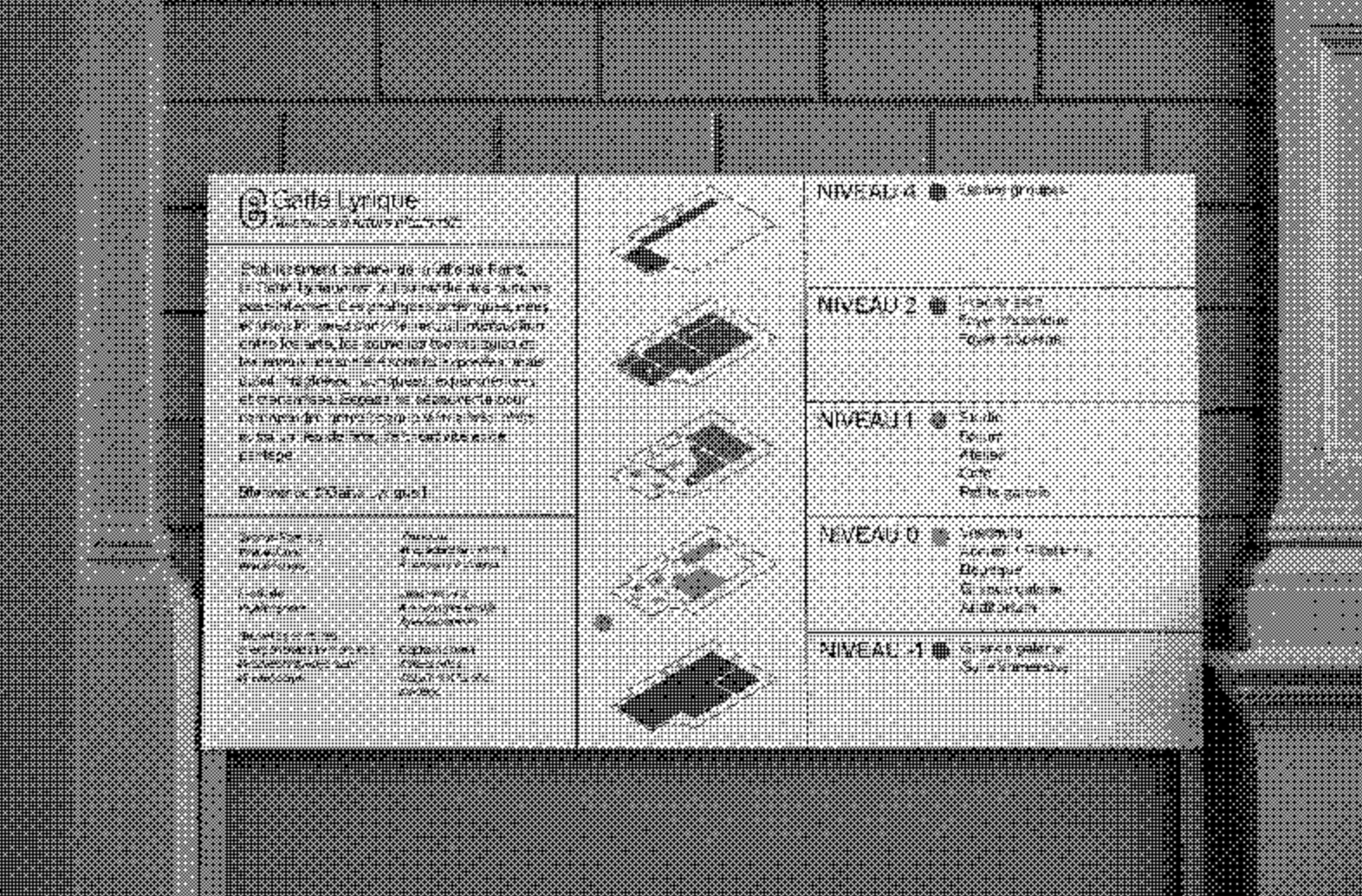

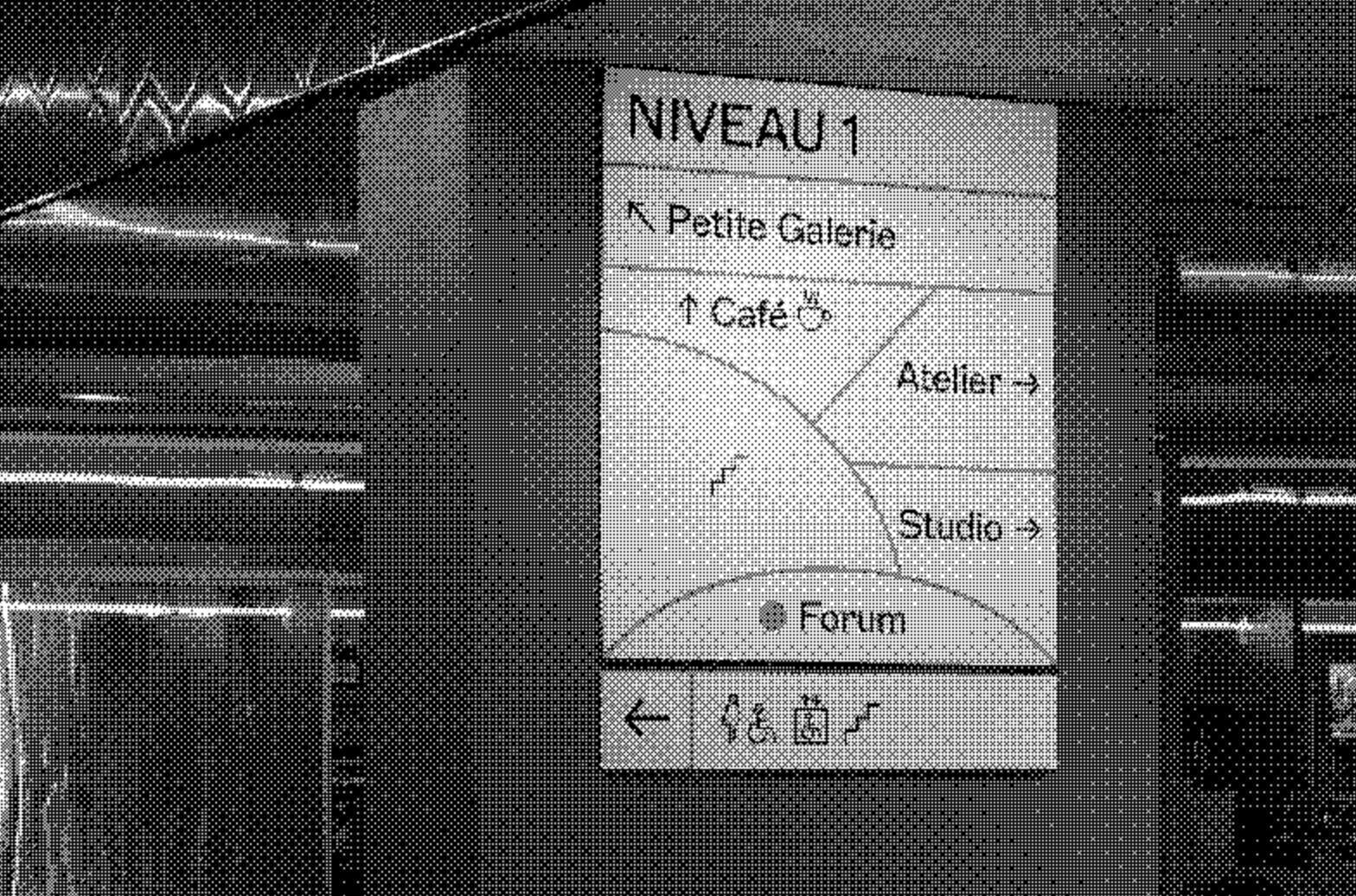

La signalétique vise à informer, à guider, à faciliter l’orientation et les déplacements dans l’espace public. Elle désigne aussi bien diverses indications spatiales, un lieu, un espace, un objet, une zone… Et joue également un rôle de transcription de l’identité visuelle. En abordant la signalétique dans le cadre d’une identité visuelle globale, celle-ci renforce et applique l’identité du lieu et ou de la structure. Par exemple, les membres du Studio Plastac ont réfléchi à rendre la communication et la signalétique identiques et logiques en reprenant des éléments du logo dans la forme de la signalétique pour la Gaité Lyrique (1.).

Qu’elle soit bilingue ou parfois multilingue, la signalétique se veut inclusive, elle doit être comprise de tous et par tous. Elle formule des autorisations, des recommandations ou des interdictions. D’une part, elle est normalisée dans le cadre de lois et de directives en fonction de sa forme visuelle, obéit plus ou moins à des recommandations ou chartes, cependant elle reste très ouverte à la créativité de son exécutant en fonction de son objectif.

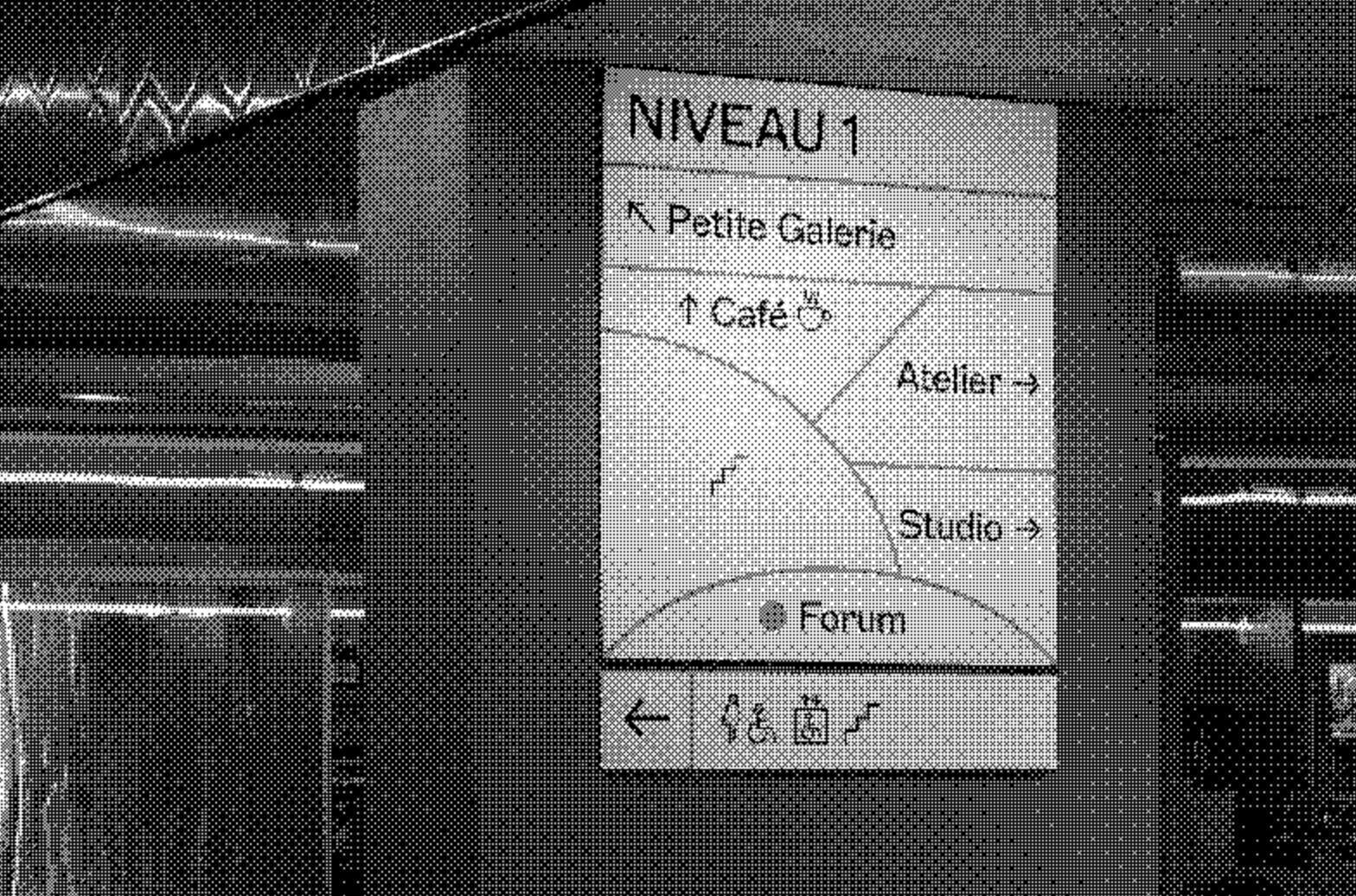

1 – Le projet du Studio Plastac Gaité Lyrique.

À l’occasion de la rénovation du premier étage du lieu et de la création de nouveaux espaces, le studio a réalisé plusieurs éléments pérennes adaptés à l’ensemble du bâtiment de 4 étages. Mise en forme d’un système fonctionnel qui s’inscrit dans la continuité de l’identité graphique du lieu.

La signalétique dans son sens global est vieille comme le monde ! On trouve dès l’Antiquité les premières traces de signalétique, où des gravures sur pierre servaient à diriger les passants vers les différents commerces dans les rues. Bien plus tard, on impose aux tavernes et marchands de posséder une enseigne. C’est à partir de cette époque que les prémices des systèmes d’orientations apparaissent et que l’on commence à faire appel à des artistes pour graver et peindre les enseignes des divers établissements ainsi que la signalétique pour orienter les passants. La France, pays renommé pour son patrimoine culturel riche, est également un terrain sur lequel la signalétique intérieure émerge et devient primordiale. Au fil de l’histoire, la signalétique est amenée à s’installer dans ces différents lieux, musées, théâtres, salles de spectacles, cinémas… Au début des musées par exemple, l’identification des œuvres se limitait souvent à des étiquettes rudimentaires. Ce n’est qu’au 20e siècle que la signalétique moderne émerge, témoignant d’une prise de conscience accrue de l’importance de guider les visiteurs de manière claire et efficace. L’évolution de la signalétique a également suivi une trajectoire intéressante avec la rénovation de lieux historiques permettant de les faire découvrir au public. Le récent projet mené en 2019 au Château de Fontainebleau par Autobus Impérial (2.). Le projet de cet atelier de conception et mise en œuvre de programmes de signalétiques, témoigne du poids de la signalétique dans des lieux aussi importants culturellement.

Dans les années 1920 à 1930, on observe les premières avancées significatives en matière de signalétique, avec l’utilisation de panneaux textuels plus élaborés dans ces divers lieux. Certains musées par exemple ont commencé à introduire des indications textuelles pour accompagner les expositions, mais ces premiers efforts étaient souvent modestes. C’est dans les décennies suivantes, notamment dans les années 1960 et 1970, qu’une réelle impulsion a été donnée à l’amélioration de l’expérience des visiteurs. Les institutions culturelles ont investi davantage dans des systèmes de signalétique plus élaborés, intégrant des panneaux directionnels, des cartes et des indications visuelles pour faciliter la navigation au sein des espaces complexes. Au 21e siècle, pour des raisons de conservation de l’esthétique de l’espace public, les gestionnaires de lieux culturels favorisent des procédés jusqu’ici disparues. Des usages tels que la peinture du lettrage, procédé que l’on connaît des enseignes de commerces de proximité. Ces lettrages vernaculaires ont marqués pour toujours les caractères et expressions des différentes manières d’explorer le dessin de caractère. Le projet mené par Benoit Bonnemaison-Fitte dit “Bonnefrite” pour le cinéma indépendant Ciné 32 (3.) est un parfait exemple d’exploitation de cette démarche, ces éléments techniques graphique de ces époques marquent l’avènement de la signalétique sur les lieux.

L’apparition des technologies numériques, à partir des années 2000, a marqué une nouvelle ère pour la signalétique dans les lieux culturels en France. Les écrans interactifs, les applications mobiles, et les dispositifs de réalité augmentée ont été progressivement intégrés pour offrir des expériences plus immersives et informatives aux visiteurs. Ces innovations ont également permis une plus grande flexibilité dans la mise à jour des informations, favorisant une adaptabilité continue aux besoins changeants des publics. Ainsi, l’histoire de la signalétique dans les lieux culturels en France reflète une évolution constante, des modestes étiquettes et écriteaux aux technologies numériques sophistiquées, toutes visant à enrichir l’expérience des visiteurs et à faciliter l’exploration des richesses culturelles du pays.

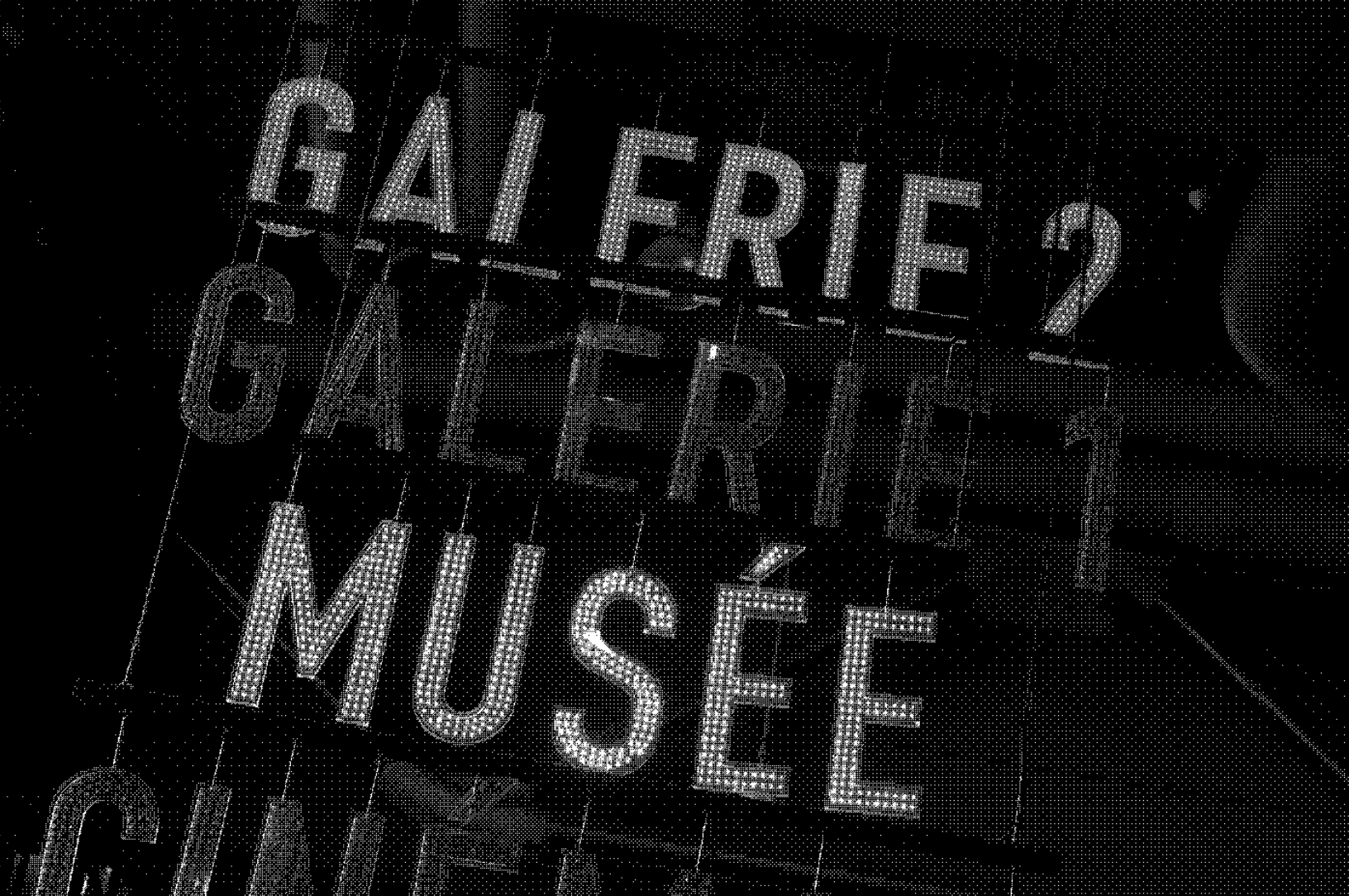

2 – Le projet de Autobus Imperial Chateau de Fontainebleau.

La rénovation et la modernisation des espaces d’accueil de l’aile Louis XV du château de Fontainebleau ont été réalisées avec une approche novatrice. Traditionnellement, les informations étaient directement peintes sur les murs du château. Ce choix initial a conduit à l’inscription de toutes les indications directionnelles et d’identification sur du papier imprimé. L’emplacement des informations a été minutieusement étudié afin de mettre en valeur les éléments architecturaux de manière discrète et subtile, tout en garantissant une lisibilité optimale pour les visiteurs grâce aux dimensions des caractères. De plus, ce système de papier marouflé présente l’avantage d’être facilement actualisable et économique.

3 – Le projet de Bonnefrite Ciné 32.

Conçu par le collectif Encore Heureux, ce nouvel espace associe chaque salle à un bâtiment inspiré des frontons de pelote basque et des pignons de garage des années 1930. Benoit Bonnemaison-Fitte, surnommé « Bonnefrite », a été sollicité par les architectes pour ses compétences en lettrages à la main. Il a ainsi réalisé toutes les enseignes, la signalétique et les supports de communication. Préférant se définir comme peintre en lettres plutôt que graphiste, Bonnefrite s’est inspiré du style Art déco des années 1920–1930 ainsi que des enseignes monumentales des supermarchés. Chaque élément de la signalétique a été peint à la main afin de conserver la dimension artisanale chère à Bonnefrite.

Lieux, salles, musées, galeries d’art, théâtres, cinémas, monuments historiques… Des endroits souvent vastes et complexes, lorsque l’on pénètre dans ces lieux nous y restons pour une courte période, un moment éphémère dans chaque pièce et pour chaque exposition. Lors de l’ouverture du Centre Pompidou, le design intérieur et l’architecture étaient révolutionnaires. Le projet mené par Ruedi Baur (4.), dans un premier temps d’identité visuelle, puis de signalétique est l’un des grands exemples de design graphique global. Ce projet a, par la suite, était réédité par cl design (5.) dans le Centre Pompidou en 2010, cette adaptation met l’accent sur l’aspect éphémère cité précédemment.

Durant sa visite, l’usager doit se repérer dans un espace qu’il n’a, dans la majorité des cas, jamais visité ou qu’il redécouvre. Une signalétique bien conçue guide les visiteurs à travers les différentes sections, expositions ou salles, assurant qu’ils puissent découvrir au mieux l’ensemble du lieu ou s’en extraire en cas d’urgence. Des études sociologiques et comportementales sont alors menées pour comprendre comme l’usager investit l’espace et se déplace dans celui-ci, comprendre le flux de déplacement d’une foule ou d’un individu seul est capital pour anticiper ses besoins. Ces méthodes contribuent à maximiser l’appréciation des œuvres ou des événements proposés, à une expérience agréable, sans stress et éléments externes pouvant perturber leur pratique du lieu. De plus, la signalétique joue un rôle essentiel dans la préservation du caractère esthétique et historique de ces espaces, point que nous allons aborder dans la suite de ce document. Le projet de Ruedi Baur pour la Médiathèque André Malraux de Strasbourg (6.) était de créer une identité visuelle et une signalétique moderne qui s’intégrait harmonieusement, à la fois avec le caractère historique de l’institution et l’aspect contemporain du nouveau bâtiment. La diversité linguistique des visiteurs, notamment dans des lieux touristiques, accentue l’importance de la signalétique.

Par ailleurs, lorsqu’elle est bien pensée la signalétique joue également un rôle éducatif.

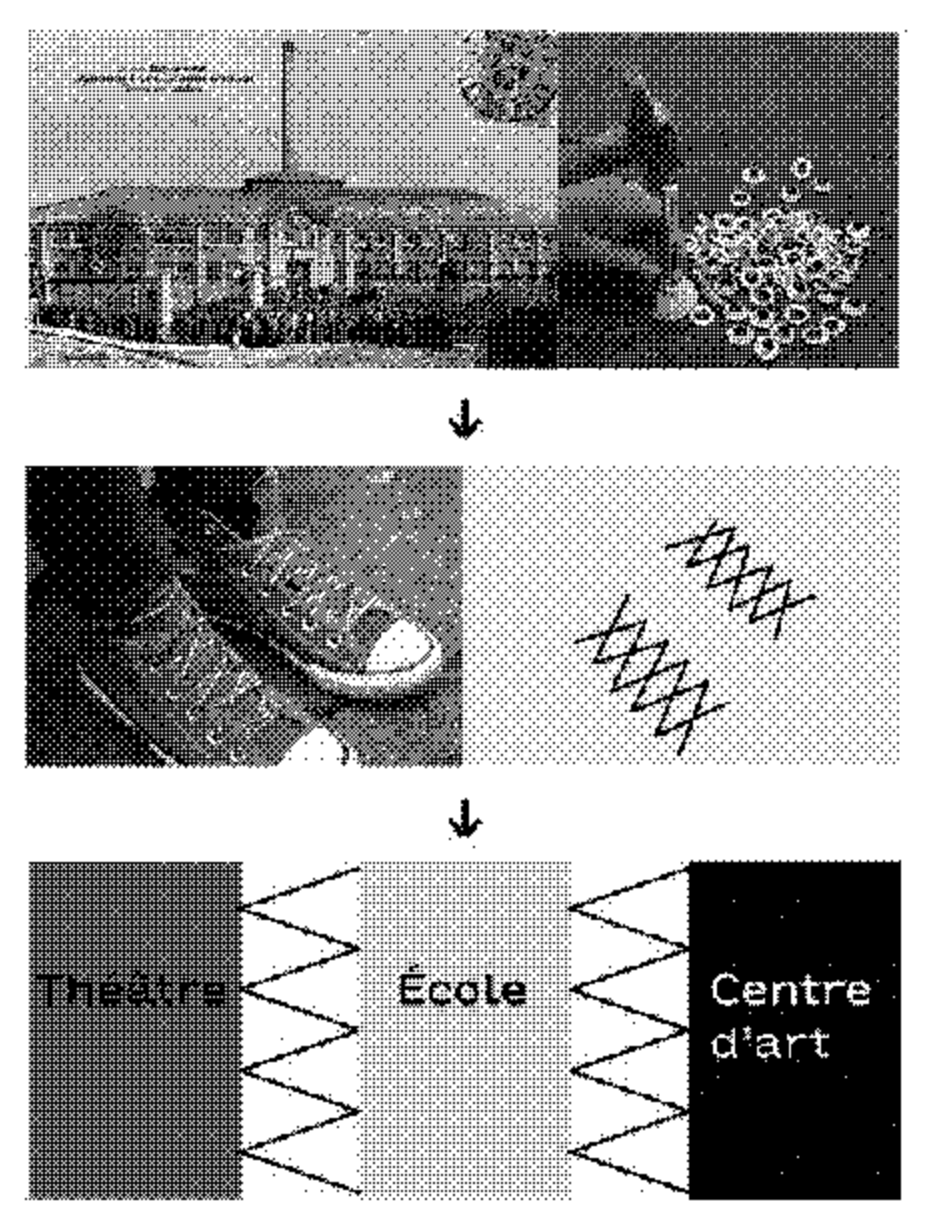

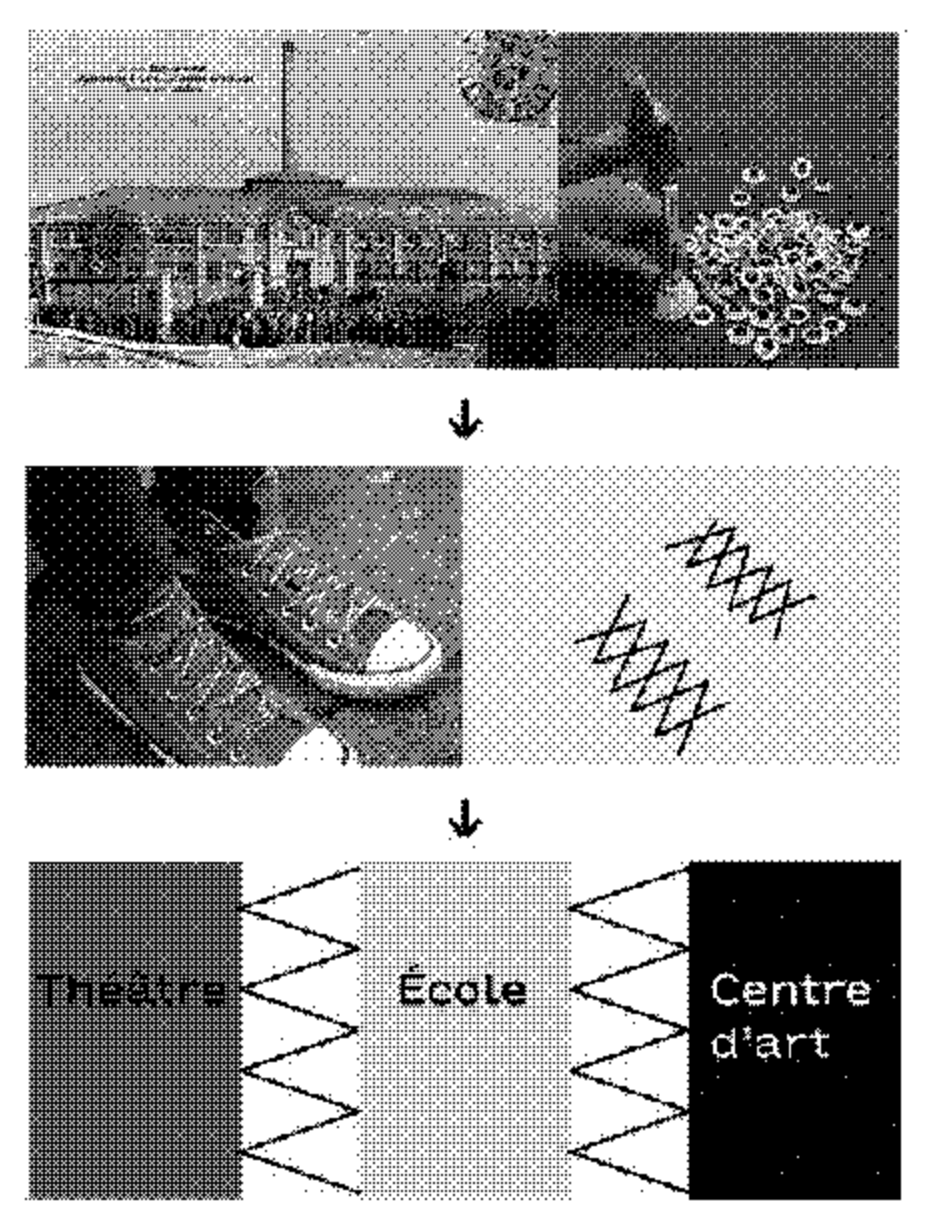

Le projet Théâtre Richelieu Comédie Française de Paris élaboré en 2021 (7.) pour le studio CL Design illustre parfaitement l’enjeu de conserver l’histoire et la fonction du lieu dans la signalétique. Dans le contexte économique actuel, une signalétique efficace peut stimuler l’activité dans ses lieux, en s’amusant avec le support, celui-ci peut alors faire écho à l’identité du lieu, son histoire, sa forme, … Le studio Baldinger Vu-huu s’est appliqué à la réalisation de la signalétique d’identification et d’orientation sur le site hébergeant le Théâtre des quartiers d’Ivry (EPSAA), l’École de communication visuelle de la ville de Paris et le Crédac, centre d’art contemporain d’Ivry (8.).

Ces projets sont d’excellents exemples où la signalétique contribue à l’expérience du visiteur dans le lieu pas son rapport fonction/forme.

4 – Le projet de Ruedi Baur Centre Pompidou.

Baur a axé sa signalétique autour de l’univers global du lieu, les indications colorées et les panneaux informatifs contribuaient à l’esthétique globale du bâtiment conçu par Renzo Piano et Richard Rogers.

5 – Le projet de Cl Design Centre Pompidou.

Une signalétique lumineuse monumentale et adaptable en fonction de son utilisation.

De grandes enseignes en diodes sont érigées dans les airs, chacune, représentants les couleurs du bâtiment, chaque enseigne est dédiée à un des espaces ou services du musée.

Elles peuvent être éteintes ou allumées selon le programme de la journée et les expositions en cours. C’est ce principe d’éphémère qui rythme la signalétique du lieu.

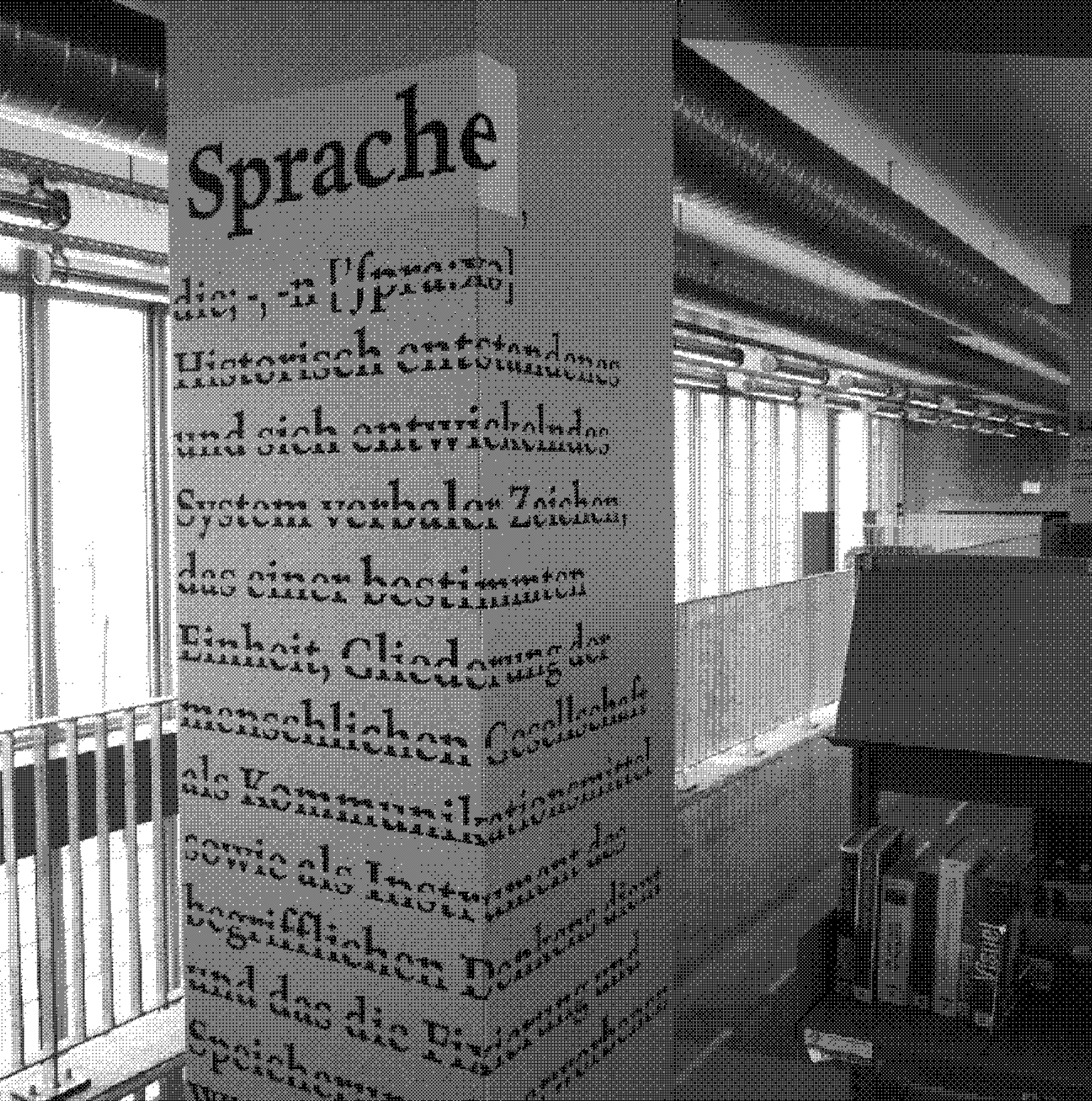

6 – Le projet de Ruedi Baur Mediathèque André Malraux.

Cette signalétique est élaborée à partir de textes provenant de la médiathèque, rédigés en français, en alsacien ainsi que dans diverses langues étrangères, dans le but d’assurer une cohérence entre les contenus et les visiteurs. Les noms des lieux sont mis en évidence par des cartouches colorées.

Les habillages de texte sont subtilement mis en retrait grâce à l’effacement partiel de chaque caractère. Divers styles typographiques sont employés, renforçant ainsi la singularité de chaque section.

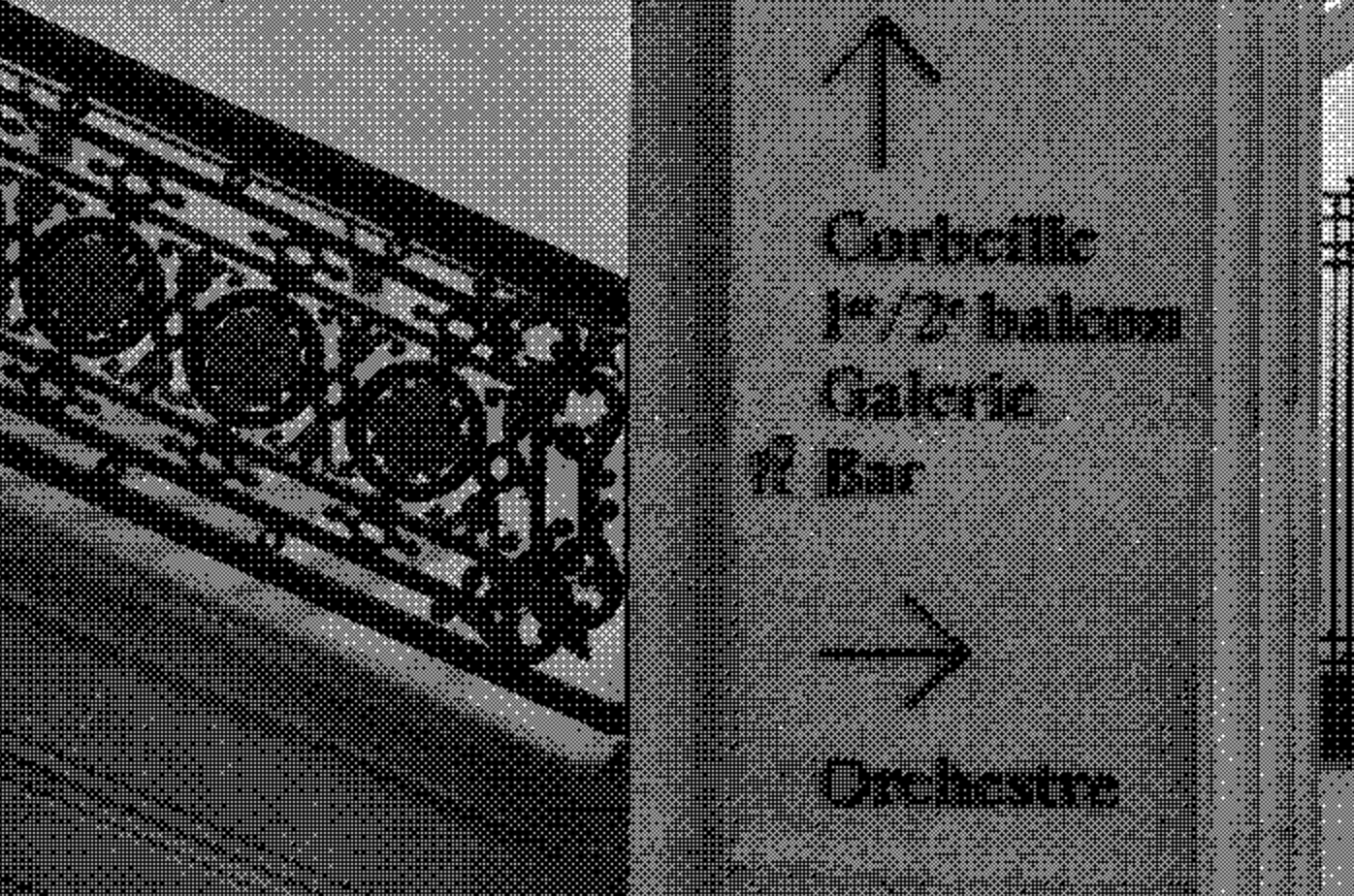

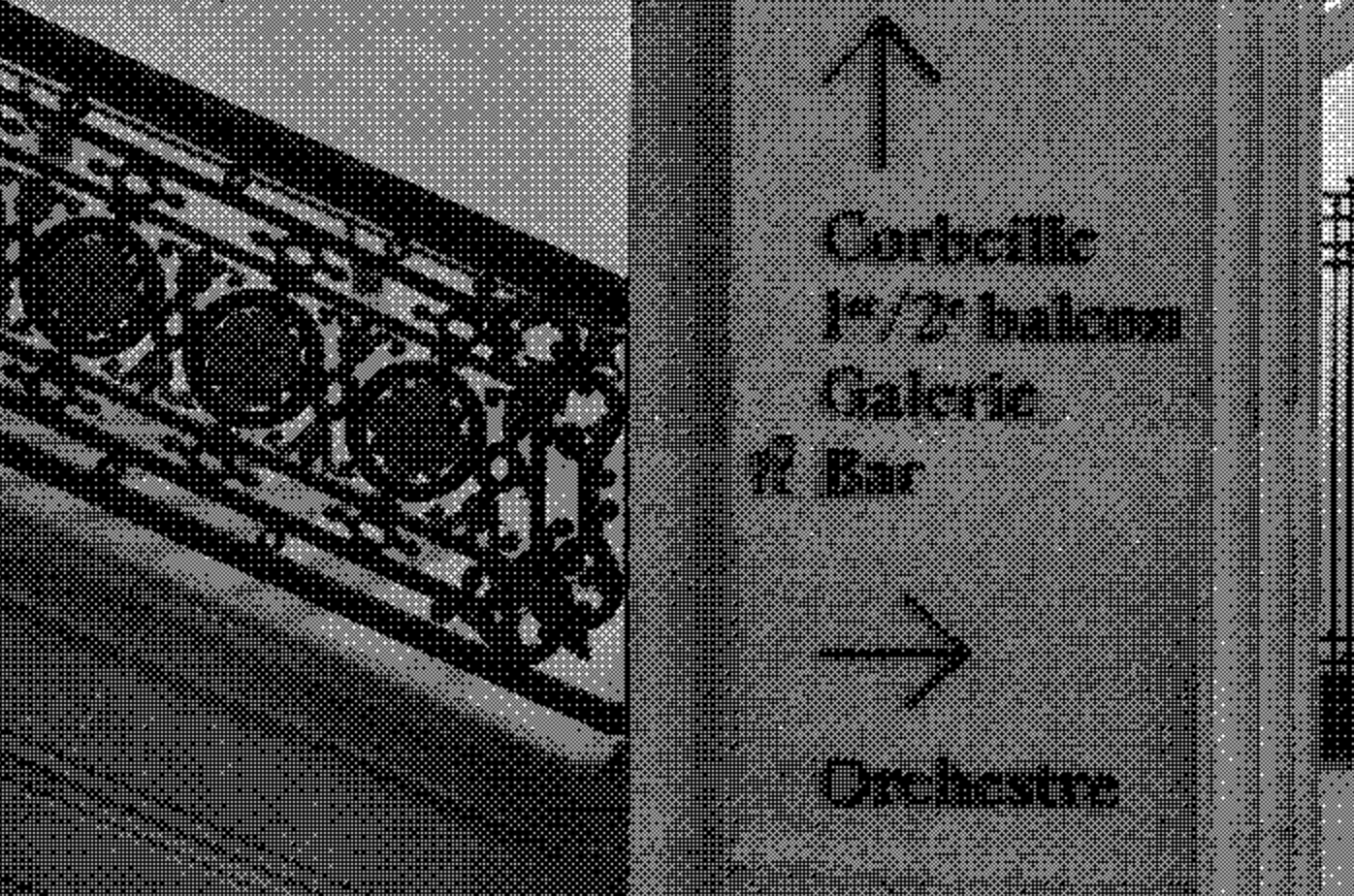

7 – Le projet de Cl Design Théâtre Richelieux.

Le dispatche des publics dans le péristyle est essentiel pour le fonctionnement optimal du théâtre. Le studio a conçu des supports inspirés des poulies et des cordages, facilitant la navigation des spectateurs. La police Sainte Colombe, contemporaine mais inspirée du XVIIe siècle, crée une ambiance théâtrale immersive.

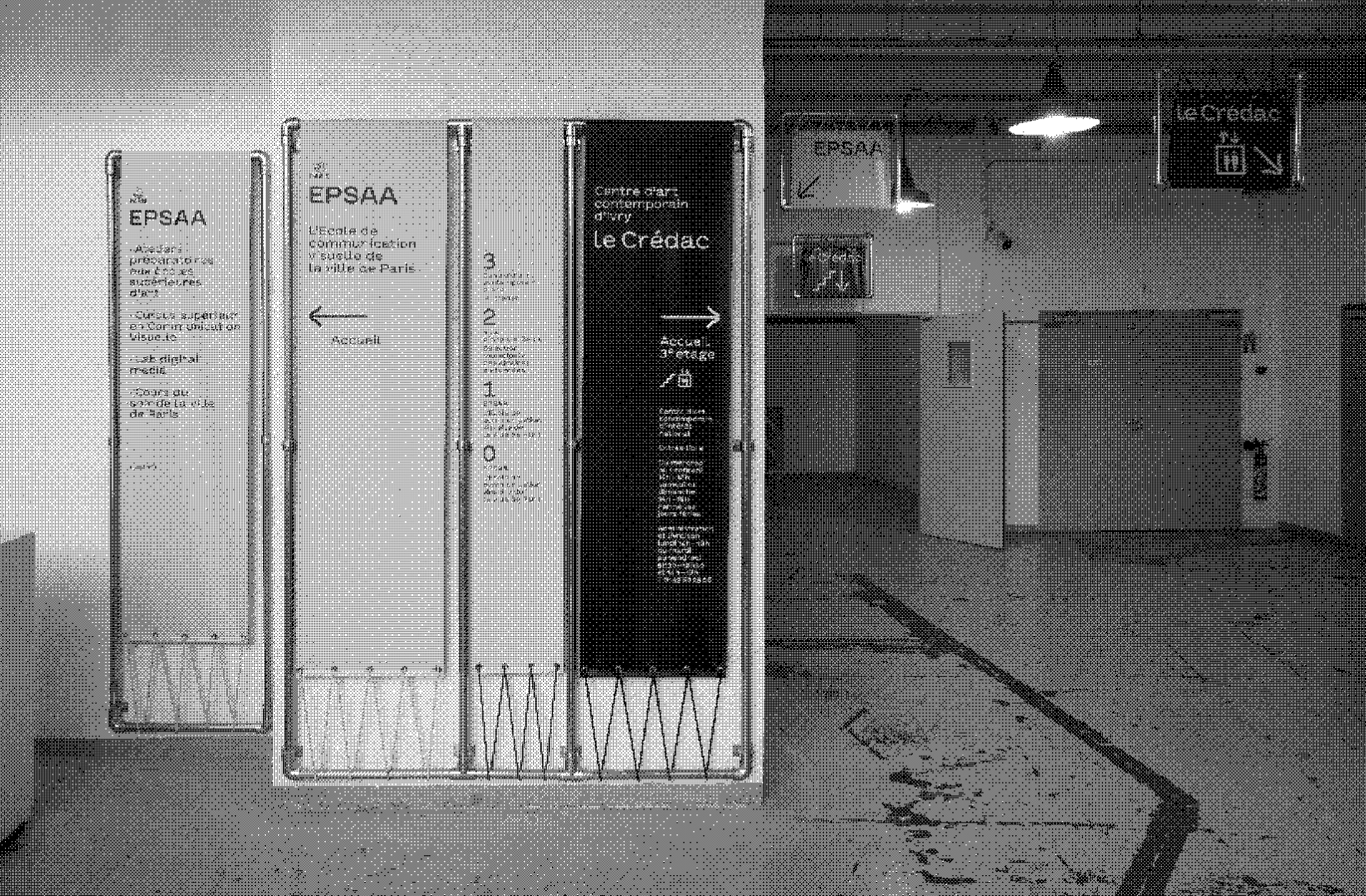

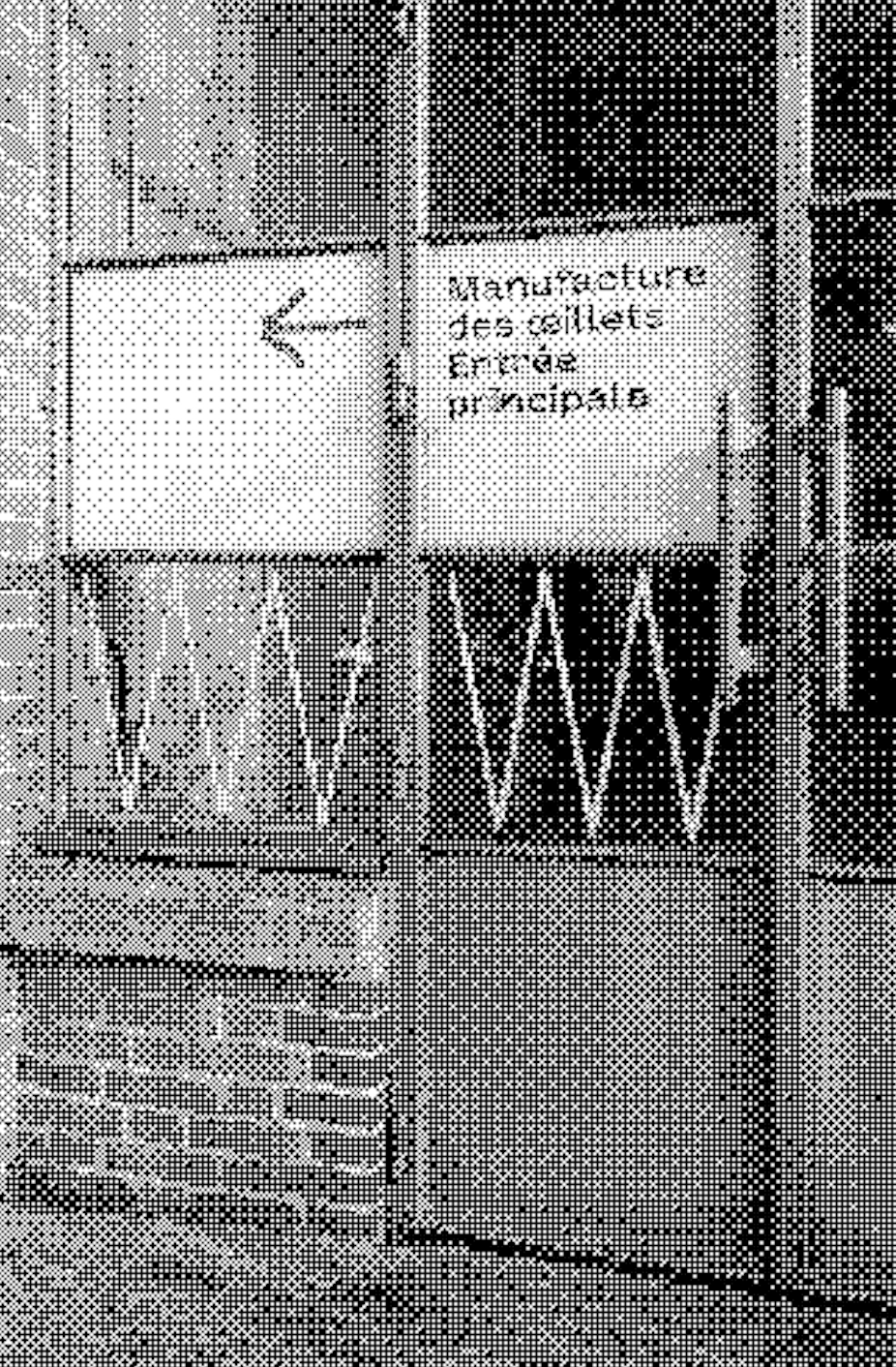

8 – Le projet de Baldinger Vu-huu Théâtre des Quartiers d’Ivry & Crédac.

Ici, la signalétique reprend la fonction historique du lieu qui, à la base, était la manufacture des œillets à Ivry. Le studio s’est penché sur la forme des œillets et leur fonctionnalité pour utiliser habillement ce procédé dans les supports de communication pour sa signalétique. Celle-ci est déployée sur des bâches installées à l’aide de tendeurs entrelacés dans des œillets installés sur une structure métallique.

Pour conclure, il est important de rappeler que la signalétique répond à un besoin. Les systèmes d’orientation et langage directionnel évoluent dans le temps en fonction de plusieurs facteurs : l’environnement du lieu, les avancées technologiques et les évolutions architecturales dans la conception des espaces ainsi que les besoins des utilisateurs, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et efficacité de la signalétique. Ce dernier point souligne la nécessité pour les graphistes de travailler, dans ce domaine, en collaboration, avec un architecte et un designer.

La signalétique dans les lieux culturels français occupe une place prépondérante dans l’expérience des visiteurs, s’étant développée au fil des siècles pour devenir un outil sophistiqué et polyvalent. Alliant judicieusement éléments visuels et linguistiques, elle guide les visiteurs tout en renforçant l’identité des sites culturels. Celle-ci a su évoluer pour répondre aux besoins changeants des institutions et des visiteurs, elle ne se limite plus à une simple orientation, mais intègre également des éléments esthétiques et éducatifs pour offrir une expérience immersive et enrichissante. En plus de faciliter les déplacements, la signalétique contribue à préserver l’histoire et l’esthétique des lieux culturels en s’intégrant harmonieusement dans des bâtiments historiques tout en offrant une esthétique moderne. Son rôle éducatif est également crucial, transmettant des informations sur l’histoire et la fonction des lieux tout en stimulant l’activité économique en renforçant l’identité et l’expérience des visiteurs. Ainsi, la signalétique dépasse sa fonction pratique pour incarner l’histoire, l’identité et la richesse culturelle des sites, les rendant accessibles, engageants et mémorables pour les visiteurs de tout horizon. Elle témoigne de la capacité d’adaptation et d’innovation des institutions culturelles françaises, reflétant l’évolution des attentes et des besoins des visiteurs. En intégrant harmonieusement tradition et modernité, la signalétique contribue à créer des expériences immersives et enrichissantes, renforçant ainsi le lien entre les visiteurs et le patrimoine culturel français. En résumé, la signalétique dans les lieux culturels français est un élément essentiel de l’expérience des visiteurs, alliant fonctionnalité, esthétique et éducation pour offrir des expériences mémorables et enrichissantes.

Étapes (2015). Stratégie d’orientation.

Découvrir l’ouvrage https://

Slanted n° (2012).Signage & Orientation / Édité par Slanted Publisher / Design graphique par Julia Kahl, Flo Gaertner et Lars Harmsen

Découvrir l’ouvrage https://

Graphisme en France n°19. (2013). Signalétiques / Design graphique par Atelier Tout va bien

(Anna Chevance, Mathias Reynoird)

Découvrir l’ouvrage https://

https://

https://

https://

https://

https://

Merci de votre lecture.

Remerciement à Alexandra Ain pour son accompagnement tout au long de la rédaction de ce document.

Je tiens également à remercier Nicolas Delbourg pour son apport théorique et ses connaissances précieuses.