DNA Design

DNA Design

Le Métal ou « Heavy Metal », comme il était appelé à ses débuts, est un genre musical qui fait son apparition à la fin des années soixante et au début des années soixante dix. Considéré comme l’un des mouvements les plus violent de la scène musicale, le métal choque, fait parler et secoue les mœurs. Ceci est notamment dû à l’utilisation d’une iconographie occulte, sataniste, renvoyant à la violence et l’agressivité ; qui se trouve dans les logos, les pochettes d’album, les tenues des membres de groupe ou les mises en scène lors des concerts. C’est également dû aux paroles des chansons qui renvoient souvent à la violence et des imageries sombres, mais également à la construction du genre en lui même, plus extrême et agressif que ce qui passe à la radio locale par exemple. Bref vous l’aurez compris, le métal est une musique rebelle et violente voulant se détacher de ce qui à déjà été fait en poussant la musique dans ses retranchements.

D’abord un simple mouvement musical découlant du hard rock et du blues, le métal est aujourd’hui un style musical très diversifié ayant donné naissance à de nombreux sous-genres, aux caractéristiques propres et aux styles bien distinct. Bien que ces différences de genres semblent ridicules ou imperceptibles aux yeux d’une personne ne s’intéressant pas plus que ça au métal. Ces différences existent belles et bien et deviennent visiblent lorsque l’on s’intéresse plus en profondeur au genre, créant une sorte de sous-culture métal, un peu de niche. Ces différences de genres et d’époques se retrouvent également dans le style des logos. En effet les logos de groupes de deathcore (Lorna Shore [fig

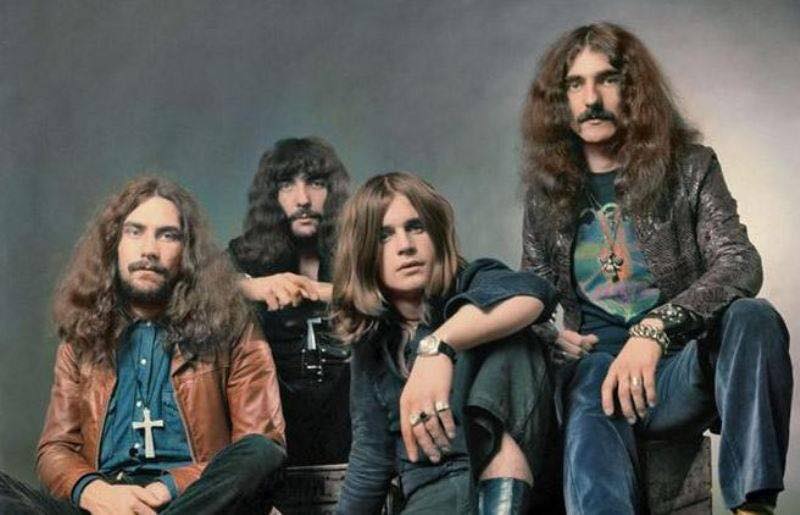

Comme nous l’avons préciser au début de ce document, le métal découle du hard rock et même si aujourd’hui hard rock et métal ne désigne plus la même chose, les deux genres étaient réunis sous le même terme : le « heavy metal ». Le terme apparaît dans un premier temps dans le morceaux « Born to be Wild » (1968) du groupe Steppenwolf, définissant une attitude rebelle et un esprit libre, que l’on retrouve dans le genre. Aux États -Unis, le hard rock naît en pleine période hippie, il ira puiser dans le psychédélisme de l’époque et dans une volonté de pousser le blues et le rock plus loin. Ce fût notamment possible grâce à la démocratisation de l’utilisation de pédales, appelé « Fuzz-Box », permettant de jouer sur la distorsion des guitares. Si aux États -Unis, le hard rock est inspiré notamment par Jimi Hendrix, c’est réellement le groupe Iron Butterfly qui posera en 1969 les bases d’un hard rock lent et hypnotique avec « In Agadda-Da-Vida », ainsi que le groupe Led Zepplin, qui est aujourd’hui considéré comme le premier groupe du genre. En Angleterre, les influences du hard rock sont toutes autres, en effet, même si dans les deux cas le genre est né d’une volonté de choquer, radicaliser et se rebeller, celui-ci est inspiré par des sons comme : « Helter Skelter » (1968) des Beatles, « You really got me » (1964) de The Kinks ou encore « Wild Thing » (1966) de The Kroggs. C’est donc durant cette période d’expérimentation que le métal verra le jour, comme une suite logique au hard rock, notamment avec l’arrivé du groupe Black Sabbath Membres du groupe Black Sabbath et la sortie de leur album éponyme en 1970. Celui-ci posera les bases de la musique métal catégorisée par une certaine lourdeur du son, une dominance de la guitare et de la batterie. Le son de leur musique est distordu, rugueux, saturé et agressif ; et les thèmes abordés sont ceux de l’occultisme, de la science fiction et de l’épouvante. L’idée du groupe est de créer une musique effrayante « que l’on écouterait comme on irait voir un film d’horreur 1 », on retrouve également cette référence aux films de genres dans le nom du groupe. Celui-ci étant une référence au film Les Trois Visages de la peur (1963) de Mario Brava, « Black Sabbath » étant le titre anglophone du film. Ça y est les bases du métal sont posées. Cependant même si le genre trouve son publique celui-ci reste mal aimé, jugé trop extrême. Conduisant même à une sorte de chasse aux sorcières initiée par des parents et des prêtres qualifiant la musique de satanique. Stéréotype existant toujours aujourd’hui mais à plus petite échelle. Pendant toute la première partie des années soixante-dix, Black Sabbath restera l’un des seuls groupes du genre, n’ayant pas réellement de « concurrents » direct. Cela changera en 1977 avec l’appartion du groupe Judas Priest et la sortie de album « Sin after Sin », abandonnant toutes références au blues, ce qui à pour effet de réactualiser le genre et de durcir le ton. Le groupe adopte une esthétique sado-masochiste à base de cuir, clous et de fouet, tandis que le chanteur se met en scène chevauchant une moto lors des concerts

Membres du groupe Black Sabbath et la sortie de leur album éponyme en 1970. Celui-ci posera les bases de la musique métal catégorisée par une certaine lourdeur du son, une dominance de la guitare et de la batterie. Le son de leur musique est distordu, rugueux, saturé et agressif ; et les thèmes abordés sont ceux de l’occultisme, de la science fiction et de l’épouvante. L’idée du groupe est de créer une musique effrayante « que l’on écouterait comme on irait voir un film d’horreur 1 », on retrouve également cette référence aux films de genres dans le nom du groupe. Celui-ci étant une référence au film Les Trois Visages de la peur (1963) de Mario Brava, « Black Sabbath » étant le titre anglophone du film. Ça y est les bases du métal sont posées. Cependant même si le genre trouve son publique celui-ci reste mal aimé, jugé trop extrême. Conduisant même à une sorte de chasse aux sorcières initiée par des parents et des prêtres qualifiant la musique de satanique. Stéréotype existant toujours aujourd’hui mais à plus petite échelle. Pendant toute la première partie des années soixante-dix, Black Sabbath restera l’un des seuls groupes du genre, n’ayant pas réellement de « concurrents » direct. Cela changera en 1977 avec l’appartion du groupe Judas Priest et la sortie de album « Sin after Sin », abandonnant toutes références au blues, ce qui à pour effet de réactualiser le genre et de durcir le ton. Le groupe adopte une esthétique sado-masochiste à base de cuir, clous et de fouet, tandis que le chanteur se met en scène chevauchant une moto lors des concerts Le groupe Judas Priest en concert, avec au premier plan Rob Halford, le chanteur du groupe.. Celle-ci deviendra d’ailleurs un élément récurant. Le groupe se distingue également par sa manière de jouer froide et mécanique accompagné par la voix très aiguë du chanteur, Rob Halford. En suivant l’apparition de Judas Priest de nombreux autres groupes verront le jour vers la fin des années soixante-dix et quatre-vingt, permettant au Métal de s’étendre et se renouveler, là où le Hard Rock commence à battre de l’aile. Ces années sont souvent considérées comme l’âge d’or du genre et particulièrement du Heavy Metal. En Europe de nombreux groupes émergent et gagnent rapidement en popularité, surtout auprès de la jeunesse. C’est le cas Iron Maiden qui se fait un nom en partie grâce au travail autour de l’identité visuelle du groupe et de sa mascotte : « Eddy the Head »

Le groupe Judas Priest en concert, avec au premier plan Rob Halford, le chanteur du groupe.. Celle-ci deviendra d’ailleurs un élément récurant. Le groupe se distingue également par sa manière de jouer froide et mécanique accompagné par la voix très aiguë du chanteur, Rob Halford. En suivant l’apparition de Judas Priest de nombreux autres groupes verront le jour vers la fin des années soixante-dix et quatre-vingt, permettant au Métal de s’étendre et se renouveler, là où le Hard Rock commence à battre de l’aile. Ces années sont souvent considérées comme l’âge d’or du genre et particulièrement du Heavy Metal. En Europe de nombreux groupes émergent et gagnent rapidement en popularité, surtout auprès de la jeunesse. C’est le cas Iron Maiden qui se fait un nom en partie grâce au travail autour de l’identité visuelle du groupe et de sa mascotte : « Eddy the Head » Eddie The Head, zombie mascotte du groupe Iron Maiden., créé par Derek Riggs. L’illustrateur devient en quelque sorte un membre du groupe à part entière, c’est lui qui s’occupe des affiches, pochettes d’albums mais également du merchandising. C’est avec Iron Maiden que le genre commence à réellement exploiter toutes les facettes de la création d’univers visuel et esthétique. De l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique du Nord, ce sont des groupes comme Anvil, Dio ou encore Virgin Steel qui voient le jour. Là où leurs homologues européens se concentrent sur la science fiction et l’occultisme, les groupes nord américains, eux se tournent plus vers une esthétique et des paroles évoquant l’heroic fantasy

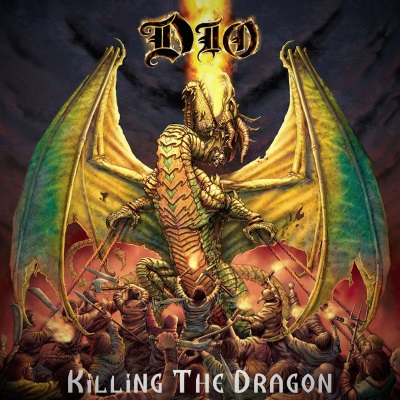

Eddie The Head, zombie mascotte du groupe Iron Maiden., créé par Derek Riggs. L’illustrateur devient en quelque sorte un membre du groupe à part entière, c’est lui qui s’occupe des affiches, pochettes d’albums mais également du merchandising. C’est avec Iron Maiden que le genre commence à réellement exploiter toutes les facettes de la création d’univers visuel et esthétique. De l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique du Nord, ce sont des groupes comme Anvil, Dio ou encore Virgin Steel qui voient le jour. Là où leurs homologues européens se concentrent sur la science fiction et l’occultisme, les groupes nord américains, eux se tournent plus vers une esthétique et des paroles évoquant l’heroic fantasy  Pochette de l’album Killing the Dragon du groupe Dio, sorti en 2002. Si le Heavy Metal était jusque là majoritaire dans la scène Métal, celui-ci connaîtra un déclin dans les années 1985 avec l’apparition de nouveaux sous-genre permettant à la scène de se diversifier. Cette diversification causera une perte de popularité de nombreux groupes de Heavy Metal né pendant l’âge d’or du genre et dans certains cas celle-ci causera la fin de certains groupes. Cependant elle permettra à des genres comme le Black, le Trash et le Death Metal de trouver leur publique. C’est ainsi que l’on voit émerger des géants du Metal comme Metallica, qui avec les groupes Slayer, Megadeth et Anthrax forme la tête de proue du Trash Metal. Un sous-genre qui se veut plus radical et extrême que le Heavy Metal et abordant des thèmes sociaux.

C’est également l’avènement du Death et Black Metal, qui même si les deux genres partages des similarités, sont deux styles bien distinct. Là où le Trash gagnera en popularité et subira une forme de mainstreaminsation, notamment grâce à Metallica, le Death et le Black restent des genres underground peut accessible au grand publique. L’imagerie et le son des deux genres se veulent plus choquantes et extrêmes que le Trash en faisant référence au satanisme, la mort, la haine, la folie et la violence. Des thèmes comme l’anti-sémitisme, la guerre et la haine l’église sont également abordé dans le Black Metal. Celui-ci sera d’ailleurs à l’origine de créations artistiques et actes moralement discutable, comme l’existence d’une branche nazi (nommée NSBM ou national socialist black metal) ou encore l’album pirate de Mayhem « Dawn of Black Hearts » sorti en 1995 dont la pochette est une photo du cadavre du chanteur du groupe s’étant fraîchement suicidé. Le but du Black Metal étant de choquer et d’incarner une sorte de mal absolu. Le Metal contiuera d’évoluer dans les années quatre-vingt-dix au point de fusionner avec d’autres genres musicaux comme le rap. Cela permet la naissance de groupes comme Rage Against the Machine ou encore la création du sous-genre nommé le Nu Metal s’inspirant également du Hip Hop. L’arrivé de la technologie joue également un rôle important dans cette diversification et évolution des genres. Aujourd’hui le Metal est toujours en pleine évolution, créant des fusions toujours plus étrange les unes que les autres, tandis que de nouveaux groupes s’imprègnent de l’esthétique passé de genres comme le Heavy Metal pour se l’approprier et la remettre au goût du jour.

Pochette de l’album Killing the Dragon du groupe Dio, sorti en 2002. Si le Heavy Metal était jusque là majoritaire dans la scène Métal, celui-ci connaîtra un déclin dans les années 1985 avec l’apparition de nouveaux sous-genre permettant à la scène de se diversifier. Cette diversification causera une perte de popularité de nombreux groupes de Heavy Metal né pendant l’âge d’or du genre et dans certains cas celle-ci causera la fin de certains groupes. Cependant elle permettra à des genres comme le Black, le Trash et le Death Metal de trouver leur publique. C’est ainsi que l’on voit émerger des géants du Metal comme Metallica, qui avec les groupes Slayer, Megadeth et Anthrax forme la tête de proue du Trash Metal. Un sous-genre qui se veut plus radical et extrême que le Heavy Metal et abordant des thèmes sociaux.

C’est également l’avènement du Death et Black Metal, qui même si les deux genres partages des similarités, sont deux styles bien distinct. Là où le Trash gagnera en popularité et subira une forme de mainstreaminsation, notamment grâce à Metallica, le Death et le Black restent des genres underground peut accessible au grand publique. L’imagerie et le son des deux genres se veulent plus choquantes et extrêmes que le Trash en faisant référence au satanisme, la mort, la haine, la folie et la violence. Des thèmes comme l’anti-sémitisme, la guerre et la haine l’église sont également abordé dans le Black Metal. Celui-ci sera d’ailleurs à l’origine de créations artistiques et actes moralement discutable, comme l’existence d’une branche nazi (nommée NSBM ou national socialist black metal) ou encore l’album pirate de Mayhem « Dawn of Black Hearts » sorti en 1995 dont la pochette est une photo du cadavre du chanteur du groupe s’étant fraîchement suicidé. Le but du Black Metal étant de choquer et d’incarner une sorte de mal absolu. Le Metal contiuera d’évoluer dans les années quatre-vingt-dix au point de fusionner avec d’autres genres musicaux comme le rap. Cela permet la naissance de groupes comme Rage Against the Machine ou encore la création du sous-genre nommé le Nu Metal s’inspirant également du Hip Hop. L’arrivé de la technologie joue également un rôle important dans cette diversification et évolution des genres. Aujourd’hui le Metal est toujours en pleine évolution, créant des fusions toujours plus étrange les unes que les autres, tandis que de nouveaux groupes s’imprègnent de l’esthétique passé de genres comme le Heavy Metal pour se l’approprier et la remettre au goût du jour.

Comme nous l’avons évoqué, les groupes de Metal portent une attention toute particulière à leurs identités visuelles et au merchandising, celui-ci prennant une autre dimension dans la culture underground qu’est le Metal. Le but ici est de montrer de l’on appartient à cette culture à l’aide de t-shirt de nos groupes préférés mais également grâce à un vêtement propre au Metal et au Punk : Le Battle Jacket. Le concept est simple, réunir des patchs des logos de groupes que l’on aime et/ou que l’on à vu en concert et les coudre sur une veste. Le but ici est d’afficher ces goûts, montrer notre appartenance à un groupe social et connecter avec des gens partageant les mêmes centres d’intérêts. Les logos de groupes ont donc une importance toute particulière dans le monde du Metal et le genre sera à la base de la création de logos cultes, que l’on reconnaîtra au-delà des frontières de cette culture. C’est le cas, par exemple du logo de Metallica ou encore celui de Slayer, qui sont des logos désormais inscrit dans la pop culture et l’imaginaire collectif. On peut également noter que si il est récurrent que les membres des groupes soient à l’origine de leurs logos, des designer spécialisés dans ce domaine ont finit par voir le jour comme Christophe Szpajdel (Emperor[fig Illustration du designer pour DragonForce

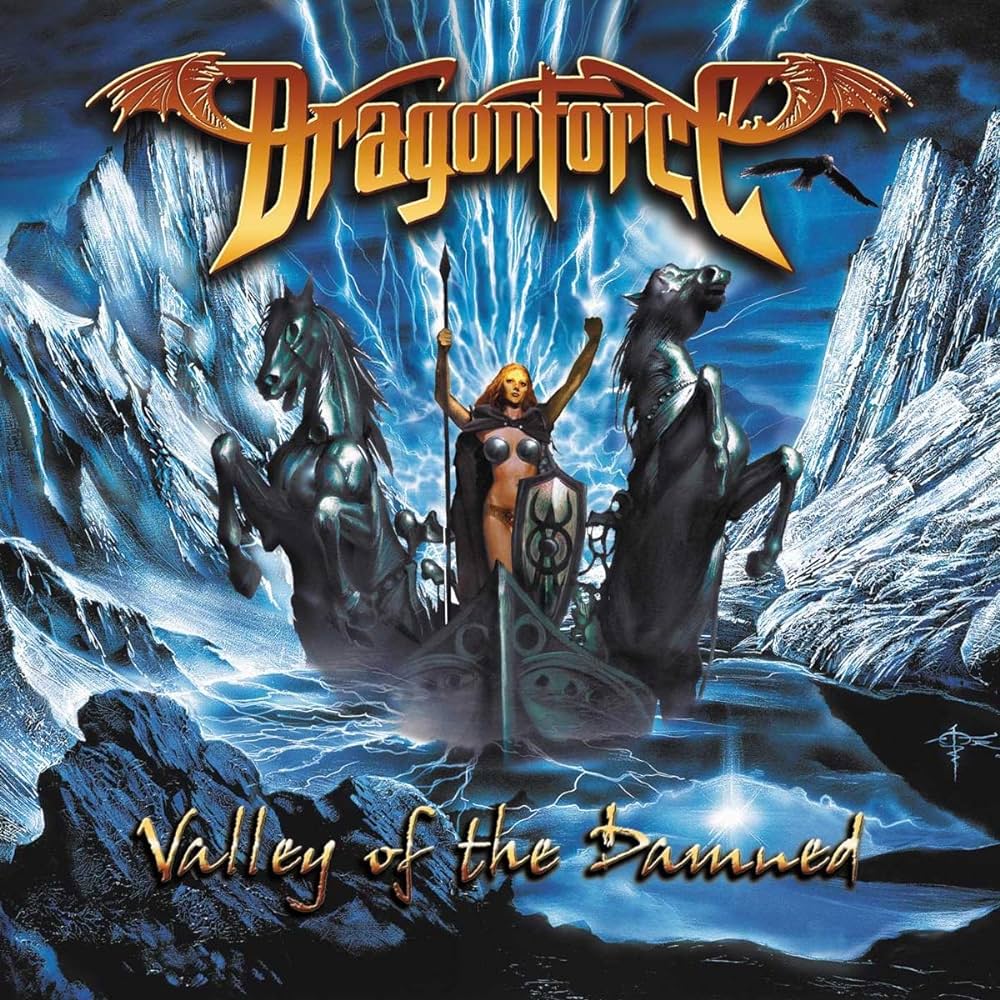

Illustration du designer pour DragonForce  Pochette de l’album Valley of the Damned de DragonForce, sorti en 2003. Elle est assez représentative de l’esthétique habituelle du groupe, l’illustarion et le design de la pochette ont été réalisé par Jean Pascal Fournier. réussira à s’imposer dans la scène du Metal au point qu’avoir un redesign de son logo par cet artiste est devenu une sorte de rite de passage pour les groupes (celui-ci à même travaillé pour le merch de Rihana). Bien sûr s’il existe des conventions à respecter pour créer un bon logo dans le design, les logos de Metal eux, les détournes, les transgresses, à l’image de la musique. Au point même que, selon l’article « Illegible Semantics : Exploring the Design Space of Metal Logos » (écrit par Gerrit J. Rijken, Rene Cutura, Frank Heyen, Michael Sedlmair, Michael Correl, Jason Dykes et Noeska Smit), les logos, même s’ils sont « illisible » nous livre de précieuses informations sur le sous-genre auquel les groupes sont rattachés. Jusqu’à devenir une sorte de code selon Mark Riddick et de « If you know you know, if you don’t know it’s not for you ». Nous allons donc désormais nous pencher sur cette fameuse idée à travers les logos de trois sous-genre, le Thrash, le Death et le Black, sous-genres du Metal apparus dans les années 75–85 .

Pochette de l’album Valley of the Damned de DragonForce, sorti en 2003. Elle est assez représentative de l’esthétique habituelle du groupe, l’illustarion et le design de la pochette ont été réalisé par Jean Pascal Fournier. réussira à s’imposer dans la scène du Metal au point qu’avoir un redesign de son logo par cet artiste est devenu une sorte de rite de passage pour les groupes (celui-ci à même travaillé pour le merch de Rihana). Bien sûr s’il existe des conventions à respecter pour créer un bon logo dans le design, les logos de Metal eux, les détournes, les transgresses, à l’image de la musique. Au point même que, selon l’article « Illegible Semantics : Exploring the Design Space of Metal Logos » (écrit par Gerrit J. Rijken, Rene Cutura, Frank Heyen, Michael Sedlmair, Michael Correl, Jason Dykes et Noeska Smit), les logos, même s’ils sont « illisible » nous livre de précieuses informations sur le sous-genre auquel les groupes sont rattachés. Jusqu’à devenir une sorte de code selon Mark Riddick et de « If you know you know, if you don’t know it’s not for you ». Nous allons donc désormais nous pencher sur cette fameuse idée à travers les logos de trois sous-genre, le Thrash, le Death et le Black, sous-genres du Metal apparus dans les années 75–85 .

Le trash est un genre qui apparaît au milieu des années quatre-vingt comme nous l’avons vu précédemment. Il s’agit d’un genre plus agressif et rapide que le Heavy Metal, caractérisé par l’utilisation de riff se rapprochant du punk hardcore, d’une ou deux guitares électriques dont le son est distordu, d’une batterie et d’une basse. Ce qui différencie surtout le Trash, c’est la technicité avec laquelle les guitaristes solistes jouent leurs solos. Ceux-ci étant extrêmement difficiles et nécessitant l’utilisation de nombreuses techniques comme le tapping, le string skipping, le sweeping, l’alternate picking, le legato et le tremolo picking, relevant d’une véritable virtuosité des guitaristes aussi appelé Shredders dans ce contexte. Les paroles restent quand elles chantés et ne sont que très peu hurlé, tandis que l’utilisation de la double pédale est quelque chose de très récurent dans le sous genre.

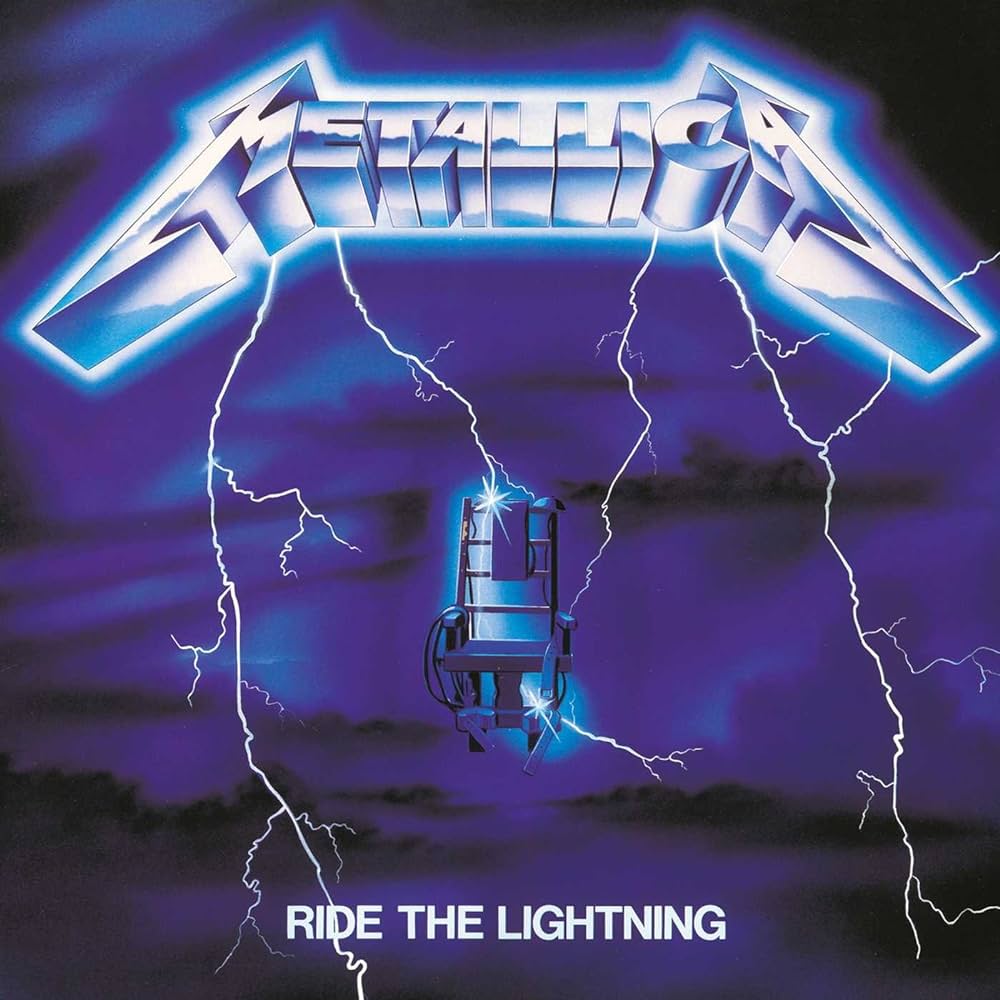

Comme à l’image des sons qui sont produit par les Trash, les logos renvoient à une imagerie agressive et imposante. Les angles et les bords des lettres sont tranchants (Metallica[fig Pochette de l’album Ride the Lightning de Metallica, sorti en 1984 ou encore un effet rappelant le marbre des pierres tombales présentes sur la pochette de l’album « Master of Puppets »

Pochette de l’album Ride the Lightning de Metallica, sorti en 1984 ou encore un effet rappelant le marbre des pierres tombales présentes sur la pochette de l’album « Master of Puppets » Pochette de l’album Master of Puppets de Metallica, sorti en 1986.

Pochette de l’album Master of Puppets de Metallica, sorti en 1986.

Si le Death et le Thrash apparaissent à peu près en même temps les deux sous-genres restent quand même très marqués dans leurs différences malgré quelques similitudes. En effet si le Thrash et le Death sont deux sous-genres au tempo rapide, le Death se caractérise par l’utilisation de riffs rapides et techniques, laissant les solos aux groupes de Thrash. Le sous-genre voit aussi l’apparition de chants gutturaux graves, renforçant l’atmosphère glauque et macabre du genre. Les thèmes abordés par les différents groupes étant la violence, la mort, la folie et l’horreur. On retrouve un certain côté gore et cru dans le traitement de la mort et la violence dans le genre, ce qui n’empêche pas des groupes comme Death d’aborder le sujet de manière plus métaphorique Pochette de l’album The Sound of Perseverance du groupe Death, sorti en 1998. Il est également coutume que les guitares rythmiques soient abordés plus bas qu’en temps normal et qu’une double grosse caisse (et la double pédale) soit utilisée. De part ces caractéristiques le genre se veut peu accessible, ceci est également renforcé par la structure générale des musiques que se veut être le développement d’une narration plutôt qu’un cycle de couplet et refrains. Cette volonté de rester underground et inaccessible se ressent également dans les logos de ces groupes, ceux-ci privilégiant l’image qu’il en ressort à la lisibilité. Pour leurs logos les groupes de Death privilégie une esthétique gore, violente (Bloodbath[fig

Pochette de l’album The Sound of Perseverance du groupe Death, sorti en 1998. Il est également coutume que les guitares rythmiques soient abordés plus bas qu’en temps normal et qu’une double grosse caisse (et la double pédale) soit utilisée. De part ces caractéristiques le genre se veut peu accessible, ceci est également renforcé par la structure générale des musiques que se veut être le développement d’une narration plutôt qu’un cycle de couplet et refrains. Cette volonté de rester underground et inaccessible se ressent également dans les logos de ces groupes, ceux-ci privilégiant l’image qu’il en ressort à la lisibilité. Pour leurs logos les groupes de Death privilégie une esthétique gore, violente (Bloodbath[fig

Le Black lui instaure une ambiance sombre et pesante, il s’agit d’un sous-genre profondément antichristianiste et misanthrope. Les thèmes abordés par les groupes sont ceux du satanisme, de la haine, la guerre, la nature et le folklore, tandis que les chants sont hurlés avec une voix de tête plutôt aiguë, ce qui permet au genre de se démarquer vis à vis du Death. Si le Death Metal est un sous genre peu accessible, le Black l’est encore moins. En témoignent une structure des musiques non conventionnelle, des enregistrements crues et agressif et l‘utilisation de la technique du Blast Beat. Si la plupart du temps les membres des groupes ne vénèrent pas réellement le diable, cela ne les empêches pas d’emprunter une esthétique occulte et sataniste à des fins artistiques et esthétiques. On retrouve également des emprunts à un imaginaire médiéval et/ou viking, chez certains groupes. Cette esthétique si particulière du genre est aussi appuyée par l’utilisation d’accessoire composé de piques, clous anormalement grands ainsi que par l’utilisation de Corpse Paint Exemple de Corpse Paint, celle de Dead l’un des chanteurs du groupe Mayhem qui est un style de maquillage exclusif au Black Metal, se rapprochant de sortes de peintures de guerre.

Si au premier regard les logos de Death et de Black ne présentent aucunes différences marquantes. En réalité avec un œil aguerrie on se rend compte que malgré leurs ressemblances, les logos de Black sont en réalité moins gore et plus délicats (dans une certaine mesure). Ceux-ci reprennent une esthétique occulte, associée au satanisme, c’est notamment le cas de groupe comme Mayhem[fig

Exemple de Corpse Paint, celle de Dead l’un des chanteurs du groupe Mayhem qui est un style de maquillage exclusif au Black Metal, se rapprochant de sortes de peintures de guerre.

Si au premier regard les logos de Death et de Black ne présentent aucunes différences marquantes. En réalité avec un œil aguerrie on se rend compte que malgré leurs ressemblances, les logos de Black sont en réalité moins gore et plus délicats (dans une certaine mesure). Ceux-ci reprennent une esthétique occulte, associée au satanisme, c’est notamment le cas de groupe comme Mayhem[fig

Si les logos de groupes de Metal semblent pour la plupart illisible, ils nous livrent tout de même de nombreuses informations sur le groupe et leurs styles de musique. Ici les règles changent, le but n’est pas d’être accessible et de faire passer un « message » à travers le langage écrit mais plutôt de créer des images se rapprochant au plus d’esthétiques dont le groupe souhaite référencer. Ces différences et variantes à travers les logos permet la création d’une véritable sémantique, permettant la mise en lumière de leurs créativités. Bien sûr comme partout il existe logos ne sont pas toujours réussi et on retrouve des fonts récurrentes tels que la Papyrus[fig

– Hard rock, Heavy métal, Métal : Histoire, cultures et pratiquants / Fabien Hein.

Mélanie Séteun / IRMA Editions, 2003. Consultable en ligne sur : https://

– Toftaky, La petite histoire du metal, consultable en ligne sur : https://

– Heavy Metal, consultable sur : https://

– Thrash Metal, consultable sur : https://

– Death Metal, consultable sur : https://

– Black Metal, consultable sur : https://

– Le site Metal Archive, référençant les groupes de Metal :https://

– Gerrit J. Rijken, Rene Cutura, Frank Heyen, Michael Sedlmair, Michael Correl, Jason Dykes et Noeska Smit, Illegible Semantics :Exploring the Design Space of Metal Logos, consultable sur : https://

– Cameron Ridenour, Unlocking The Secret Language of Metal Band Logos, consultable sur : https://

– The Art of Logo Design for Heavy Metal Genres and Subgenres, consutable sur : https://

– Le site de Mark Riddick : https://

– _crustbag_, A Breakdown of Band Logos : https://

– Metalliquoi, Les symboles dans le Metal : https://

déclaration d’Ozzy Osbourne dans une interview pour NYRock en 2002 ↩︎