DNA Design

DNA Design

Nous sommes en 2024 et la pratique du fanzinat connaît une nouvelle popularité depuis quelques années, notamment au sein des milieux artistiques, militants ou queers. Cela s’explique par le désir de sortir des systèmes capitalistes, patriarcaux, racistes, validistes ou lgbtphobes de plus en plus présent dans nos générations. J’ai décidé de m’intéresser à ce phénomène et à son histoire par le prisme de son esthétique et en me penchant plus précisément sur les zines féministes.

Pour cela je me suis demandé quelle était l’esthétique des zines et quelles sont ses variations dans les zines féministes?

Je vais commencer par introduire le contexte dans lequel les zines sont apparus ainsi que faire un bref historique de leur étendue, en continuant sur une analyse des outils graphiques et des éléments utilisés dans le monde du DIY à travers les époques et en finissant par aborder la spécificité des zines féministes.

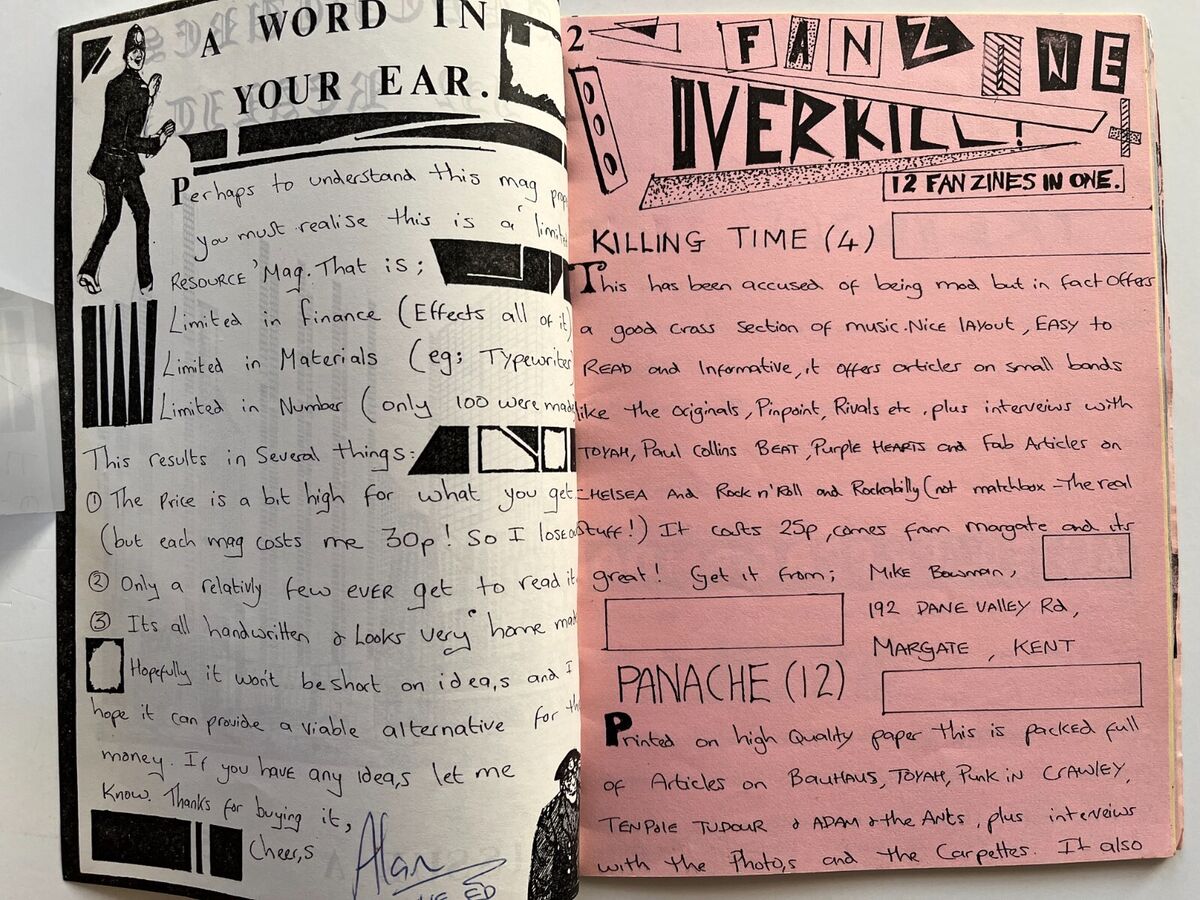

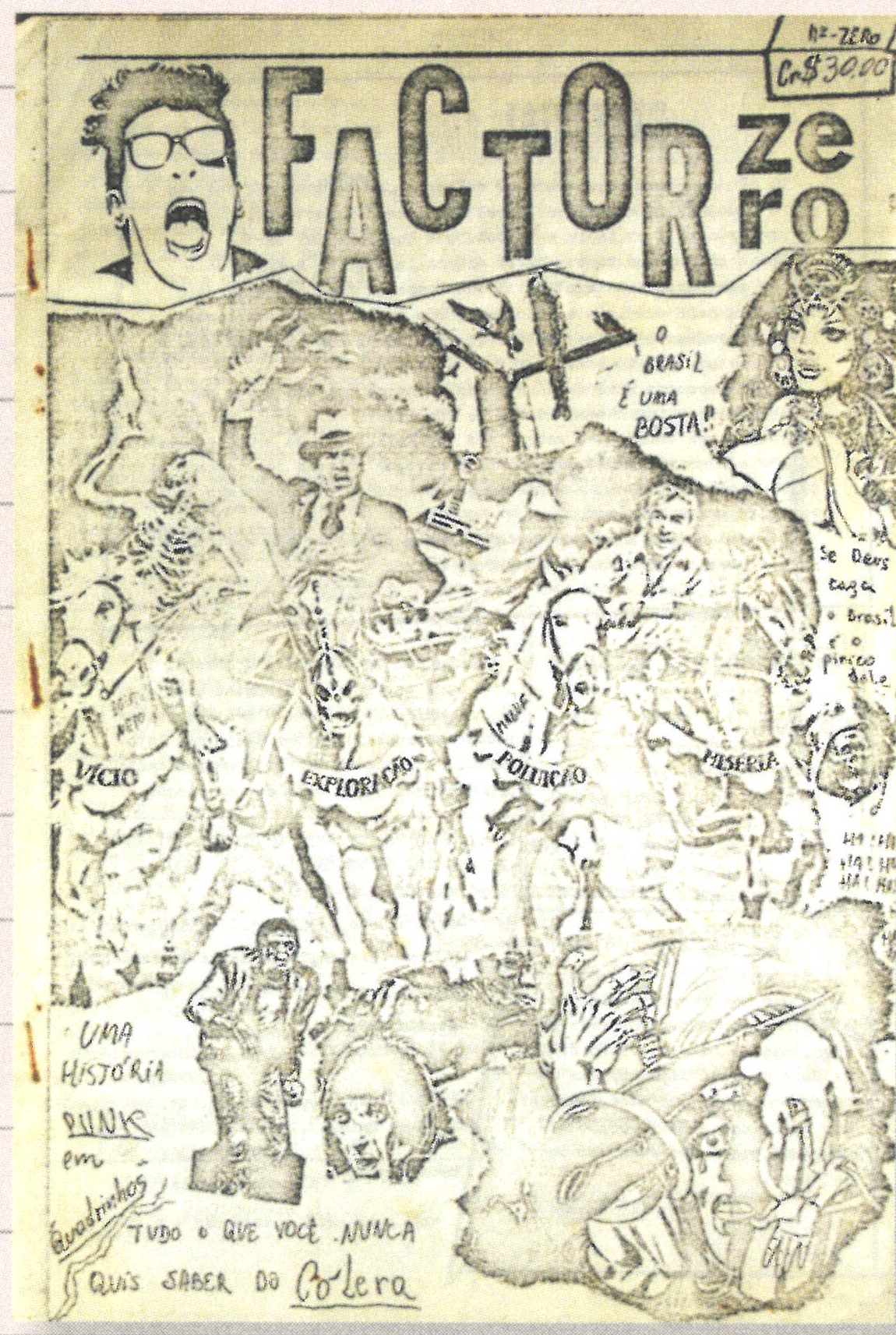

Les fanzines apparaissent dans les années 1930 aux états-unis, à ce moment là ce sont des publications indépendantes faites par des fans et pour des fans de science-fiction. La pratique arrive en France plus tard, autour des années 1960, pour vraiment s’épanouir dans le monde occidental dans les années 70, grâce au mouvement punk qui fait naître de nombreux zines de fans de musique.

Un (fan)zine est un objet et/ou une édition à très faible tirage, souvent auto-édité ou en tout cas dans une idée d’indépendance vis à vis du monde de l’édition. Ils ont à l’origine dans l’optique d’être périodiques à la manière des magazines, et ils traitent souvent de sujets assez pointus et détaillés.

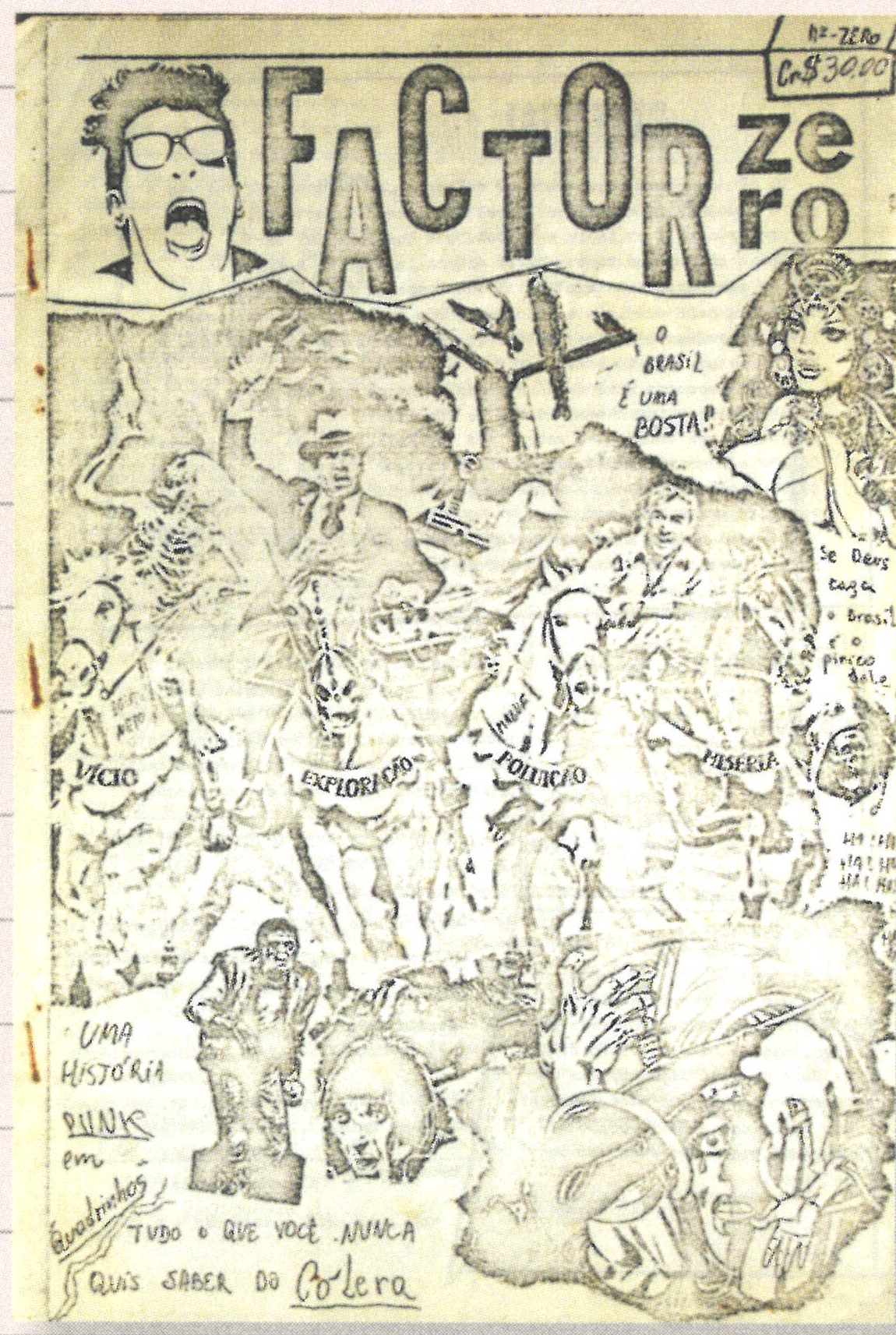

Dès le départ les sujets sont variés et avec le temps l’envergure que couvrent les zines à bien grandie. Ils traitent de musique rock, punk, d’anarchisme, de films, de science-fiction, de livres, beaucoup de politique. Par essence, le zine cherche à s’émanciper de la censure et des codes des maisons d’éditions classiques ainsi que de tout autre système mainstream et capitaliste, leurs auteurices évoluent dans des cercles peu connus et politisés, par conséquent les zines sont très à gauche politiquement.

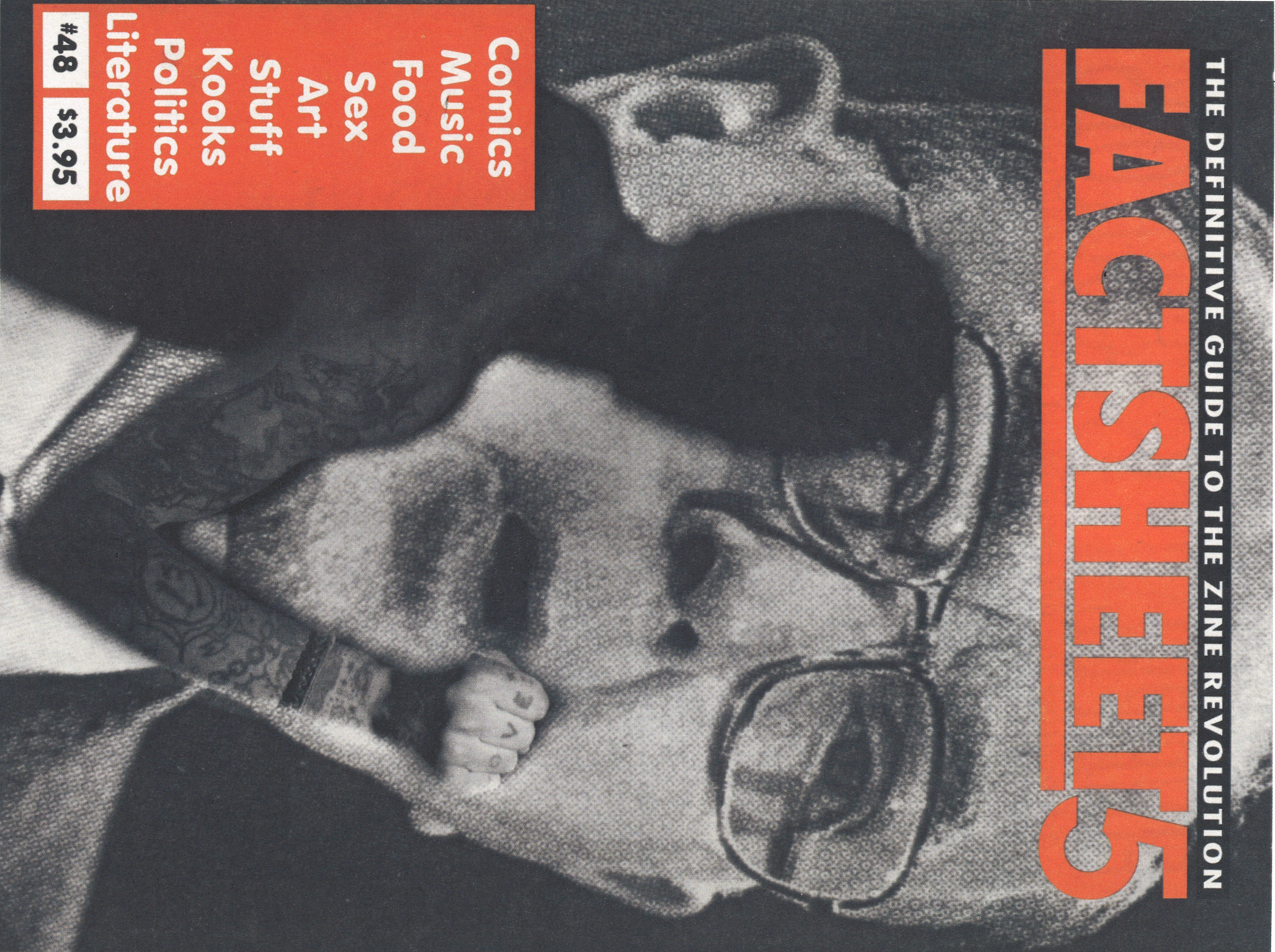

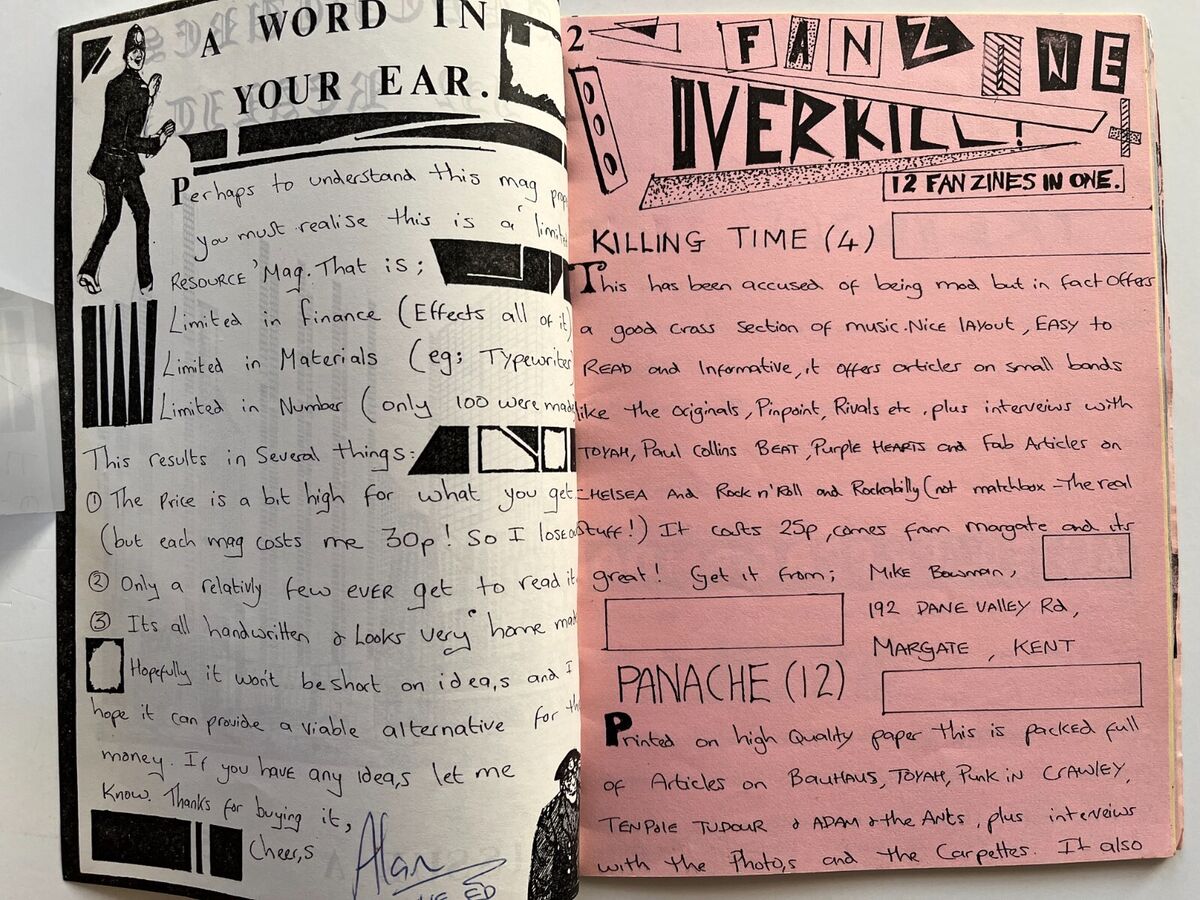

On retrouve des publications féministes, anti-psychiatriques, anti-racistes, queers, parmi beaucoup d’autres luttes engagées. Il existe plusieurs types de zines, bien que ce soit pas toujours évident des les lister et de classifier les ouvrages, dans le numéro d’octobre 1995 du métazine Factsheet Five, couverture du numéro 48 de Factsheet5 (1995). R. Seth Friedman propose les catégories suivantes : décalé, pot-pourri, marginaux, musicaux, punk, grrrlz, personnels, science-fiction, alimentation, humour, politique, queer, art et lettres, comix et enfin spiritualité. Il rajoute les zines numériques quand ceux-ci apparaissent.

couverture du numéro 48 de Factsheet5 (1995). R. Seth Friedman propose les catégories suivantes : décalé, pot-pourri, marginaux, musicaux, punk, grrrlz, personnels, science-fiction, alimentation, humour, politique, queer, art et lettres, comix et enfin spiritualité. Il rajoute les zines numériques quand ceux-ci apparaissent.

Ce n’est qu’un court aperçu de la diversité des formes et sujets que peut prendre le zine. Comme dit précédemment, il est assez compliqué de répertorier, trier et étudier les zines dans leur globalité, pour la raison qu’ils sont une pratique de contre-culture, pas forcément déclarée, distribuées dans des petits cercles à un petit nombre d’exemplaires et que le domaine est toujours en expansion, autant dans le nombre que dans les sujets ou même la formes qu’ils peuvent prendre. De plus la frontière entre zine et d’autres formats auto-édités peut être assez floue.

Par conséquent mes recherches et leurs résultats ne seront jamais objectifs ou complètement représentatif du milieu.

La pratique du zine s’inscrit dans celle plus large du DIY, Do It Yourself, donc le fait main. Par conséquent les objets produits ne rentrent pas dans des critères de professionnalisme ou de qualité que l’on peut retrouver dans le monde de l’édition. Les auteurices ne sont pas toujours des artistes ou des designers et utilisent « les moyens du bord ». La production est limitée par la qualité, le format et le prix du papier ainsi que de l’encre ou alors l’accessibilité à un photocopieur.

Les zines sont pendant très longtemps et même parfois encore aujourd’hui en noir et blanc, sur des format A4 pliés en deux et agrafés. Les artistes se saisissent d’astuces pour économiser du temps et de l’argent et l’esthétique du zine nait, ce qui était au départ une contrainte économique devient de nos jours empreint d’une connotation punk, alternative ou manuelle. Et même quand les outils et techniques ont évoluées et permettent de la qualité plus facilement, cette esthétique devient un choix conscient et rappelle volontairement les origines du DIY.

Plusieurs éléments graphiques se retrouvent couramment dans les zines, pour la plupart dans la continuité du mouvement punk, qui est intrinsèquement lié au fanzinat.

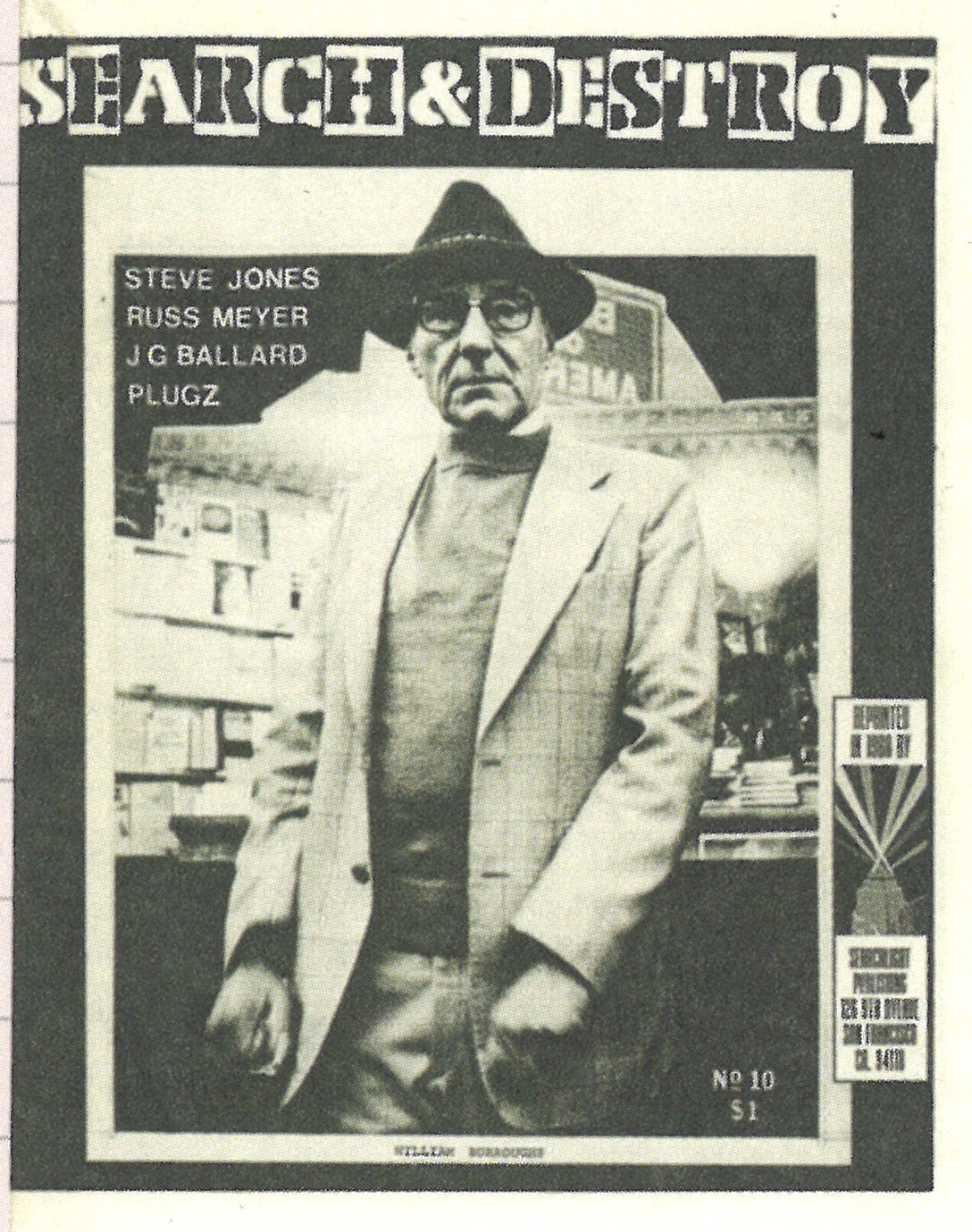

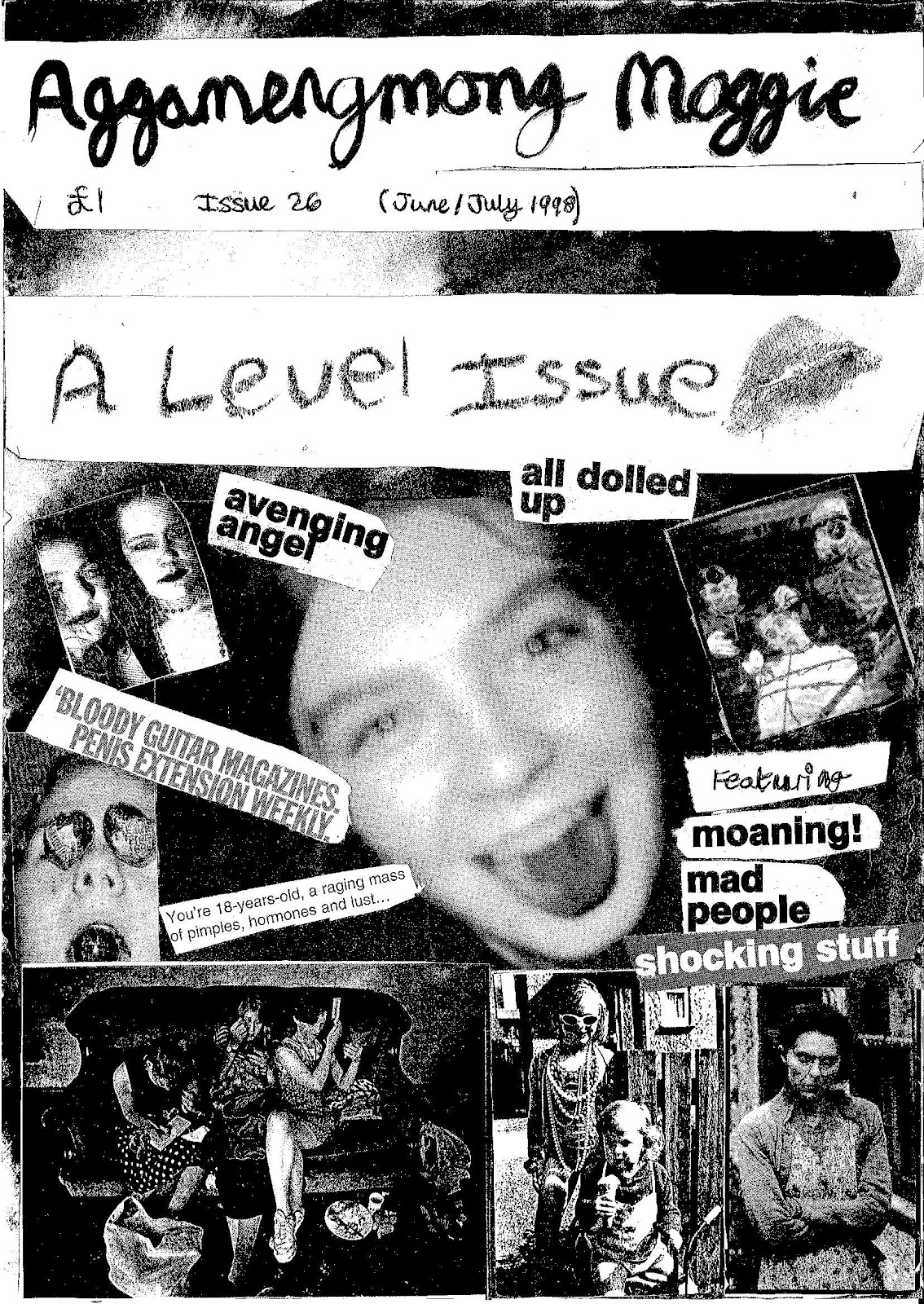

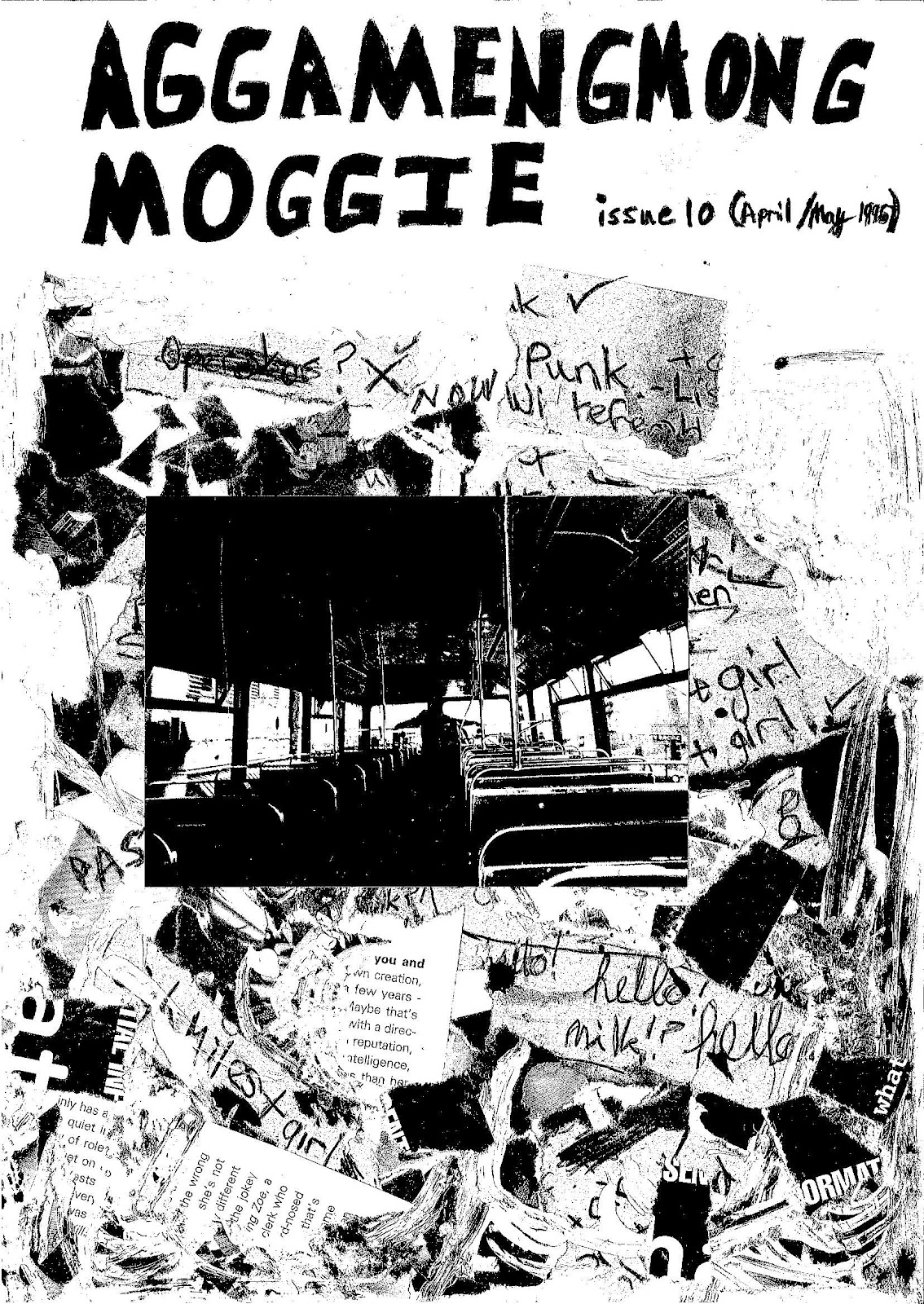

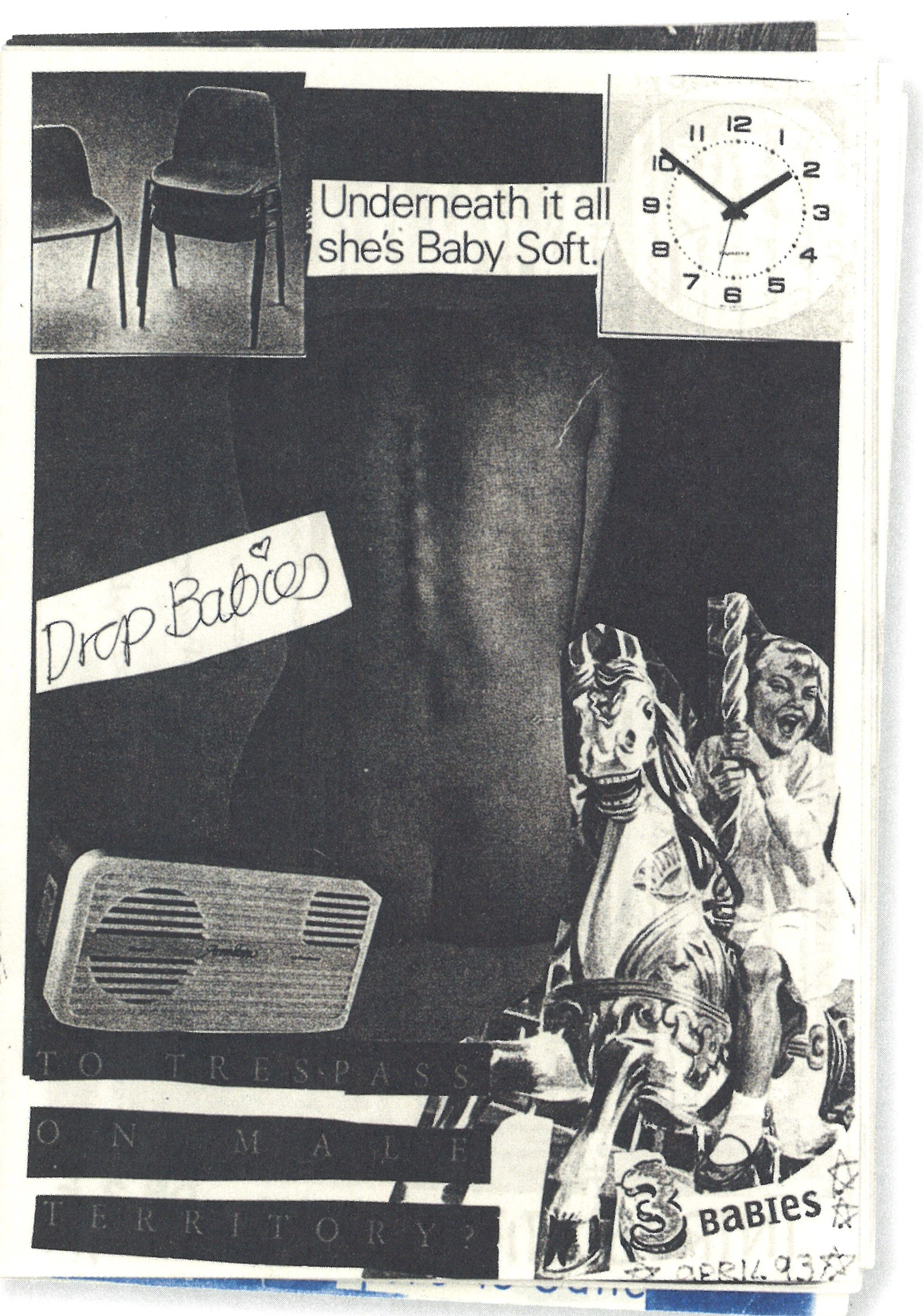

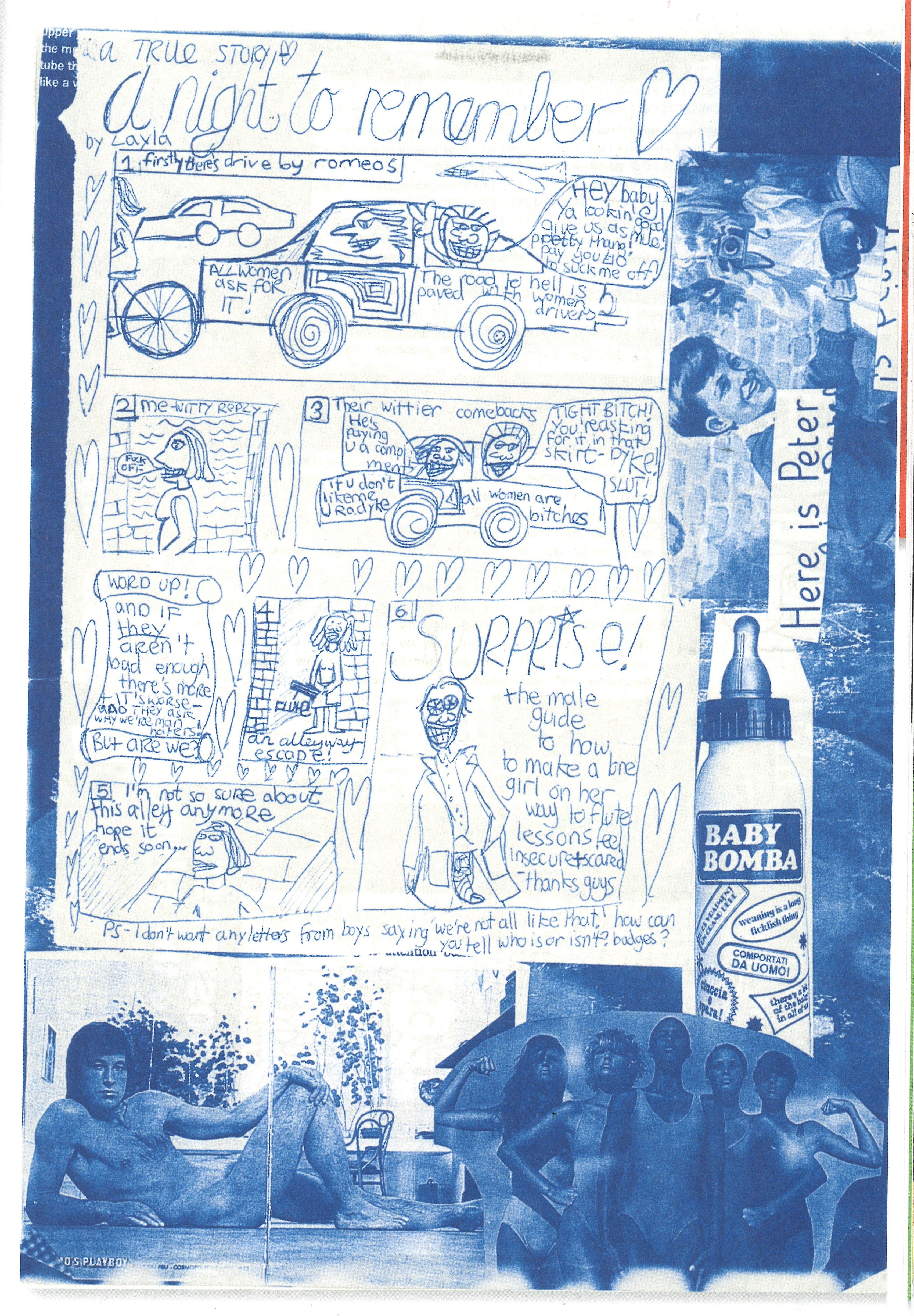

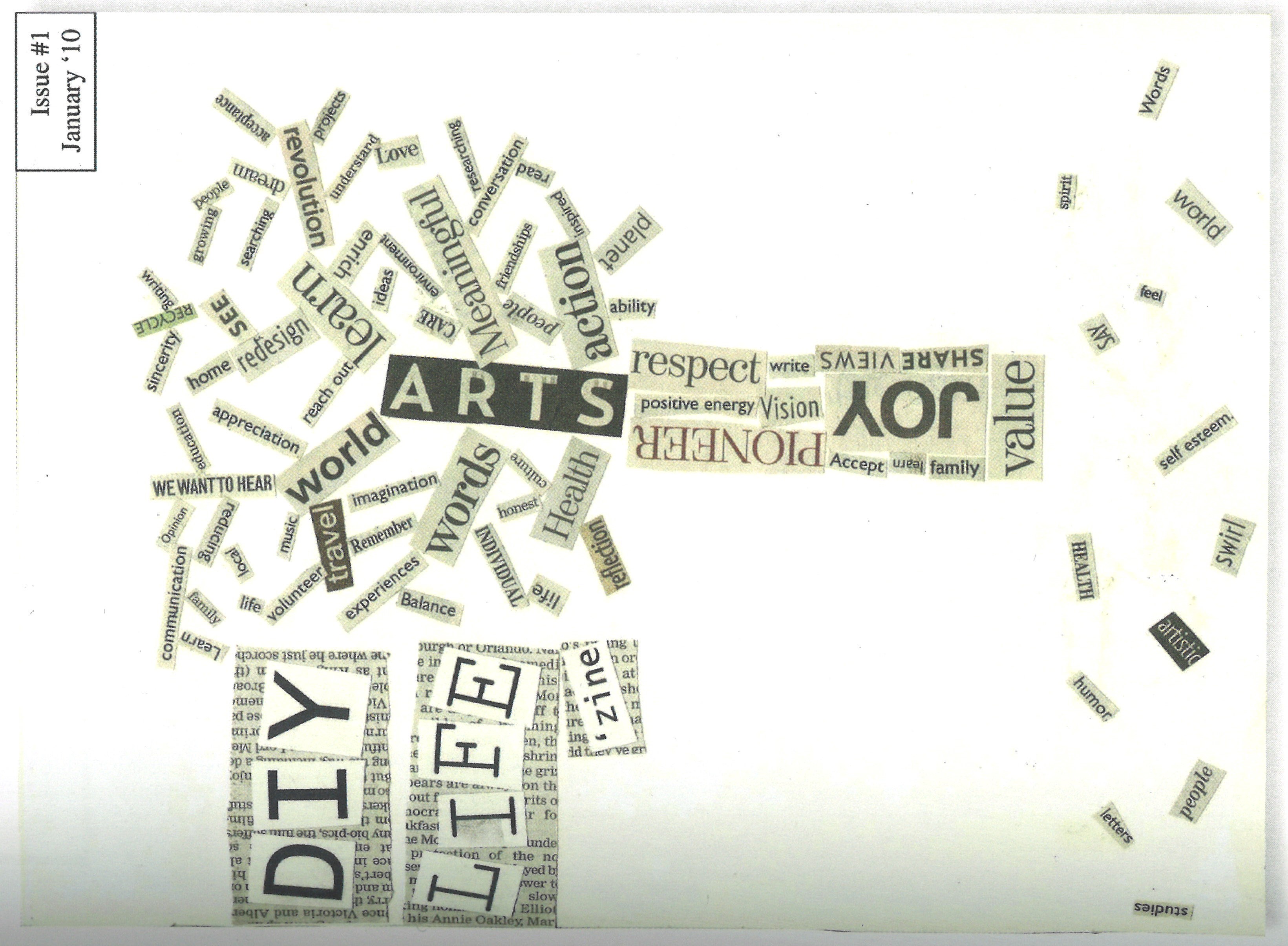

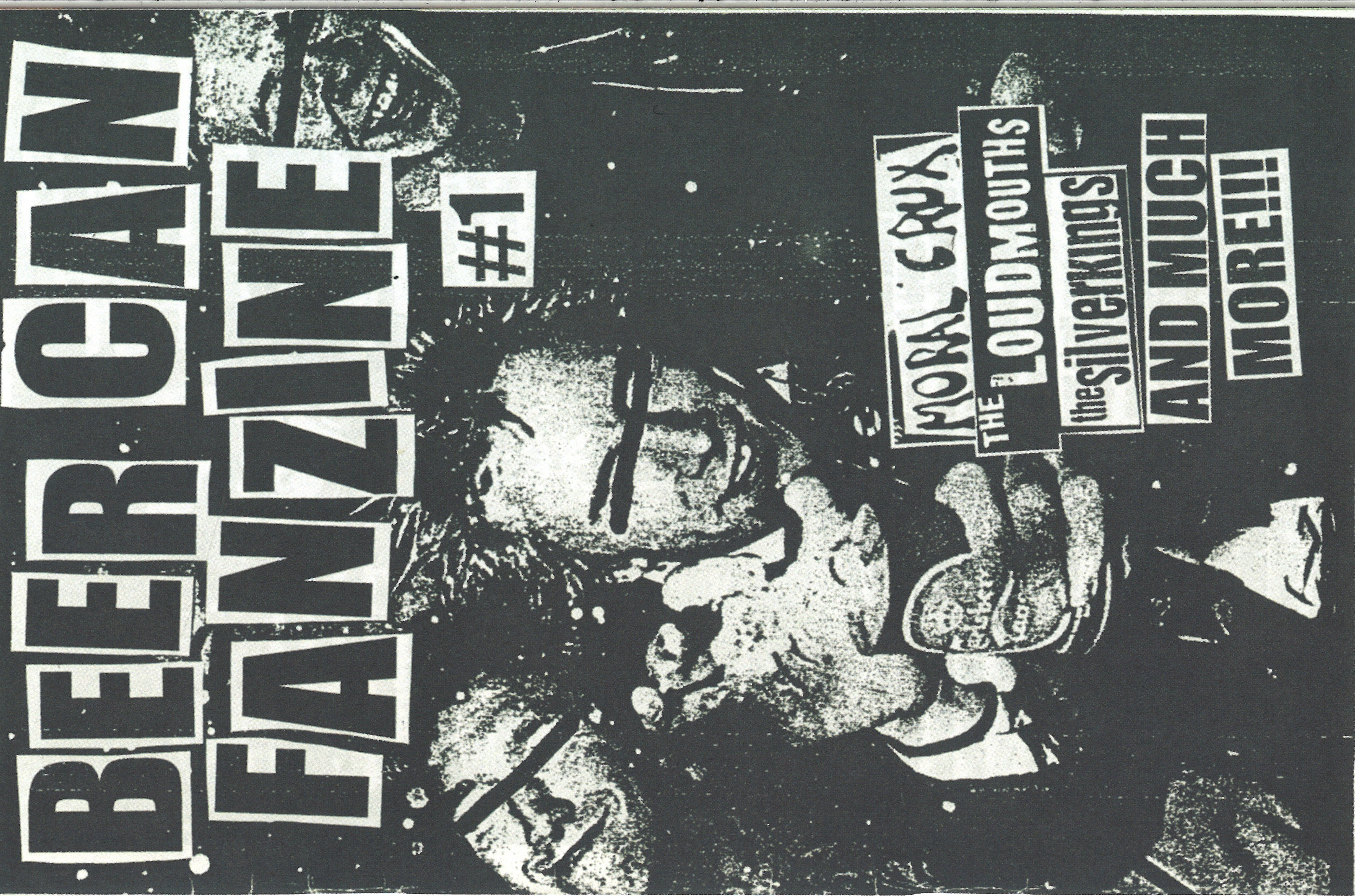

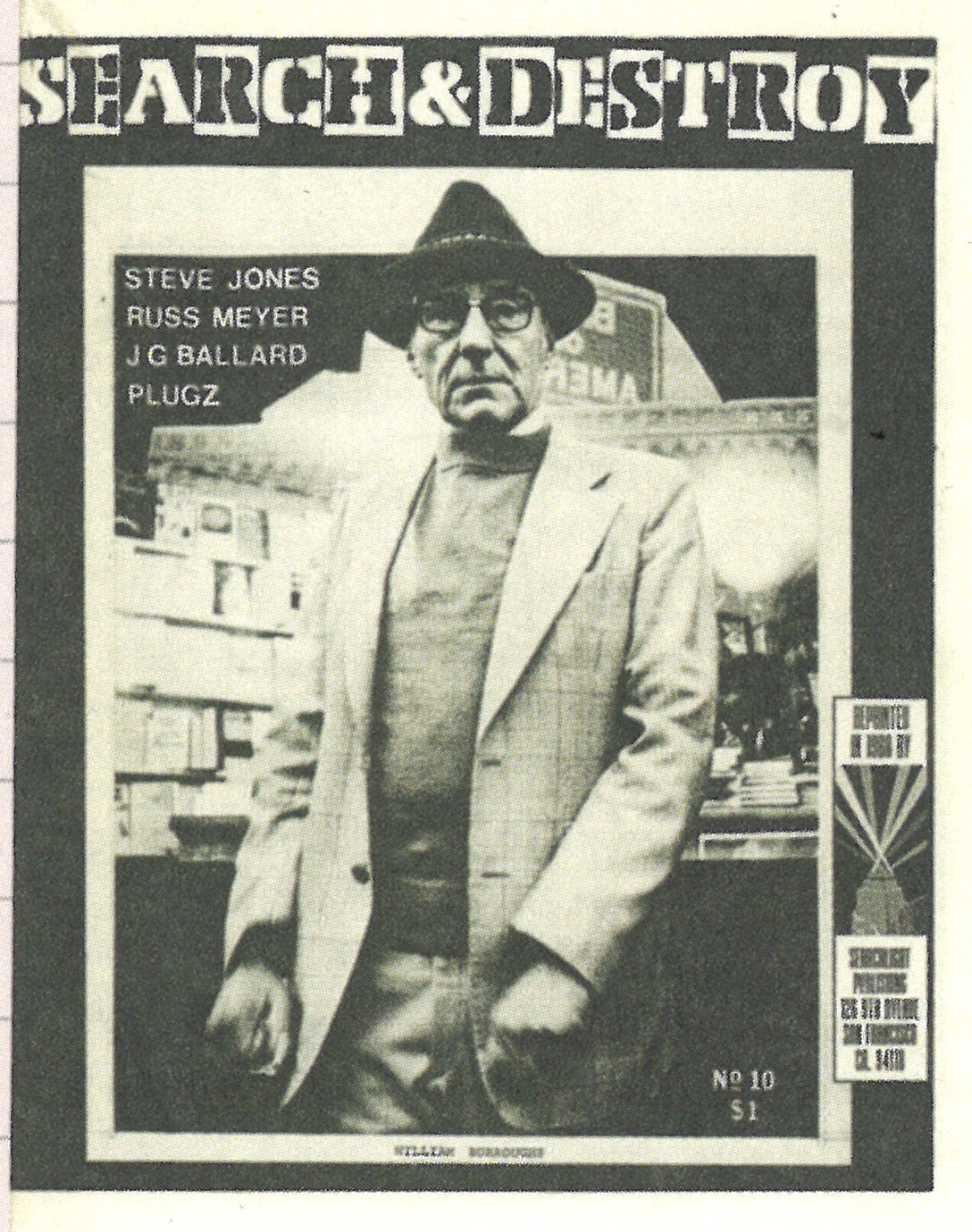

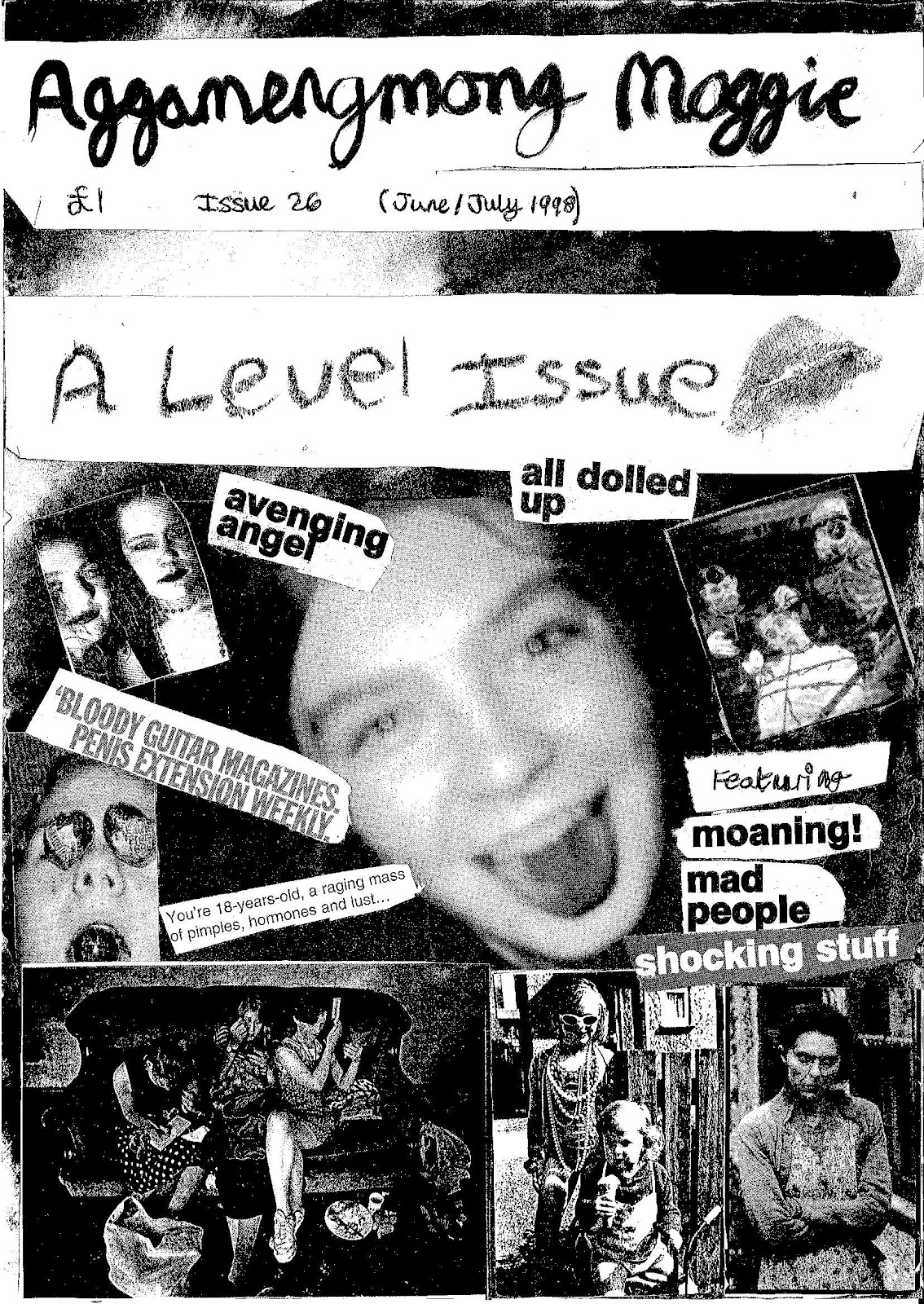

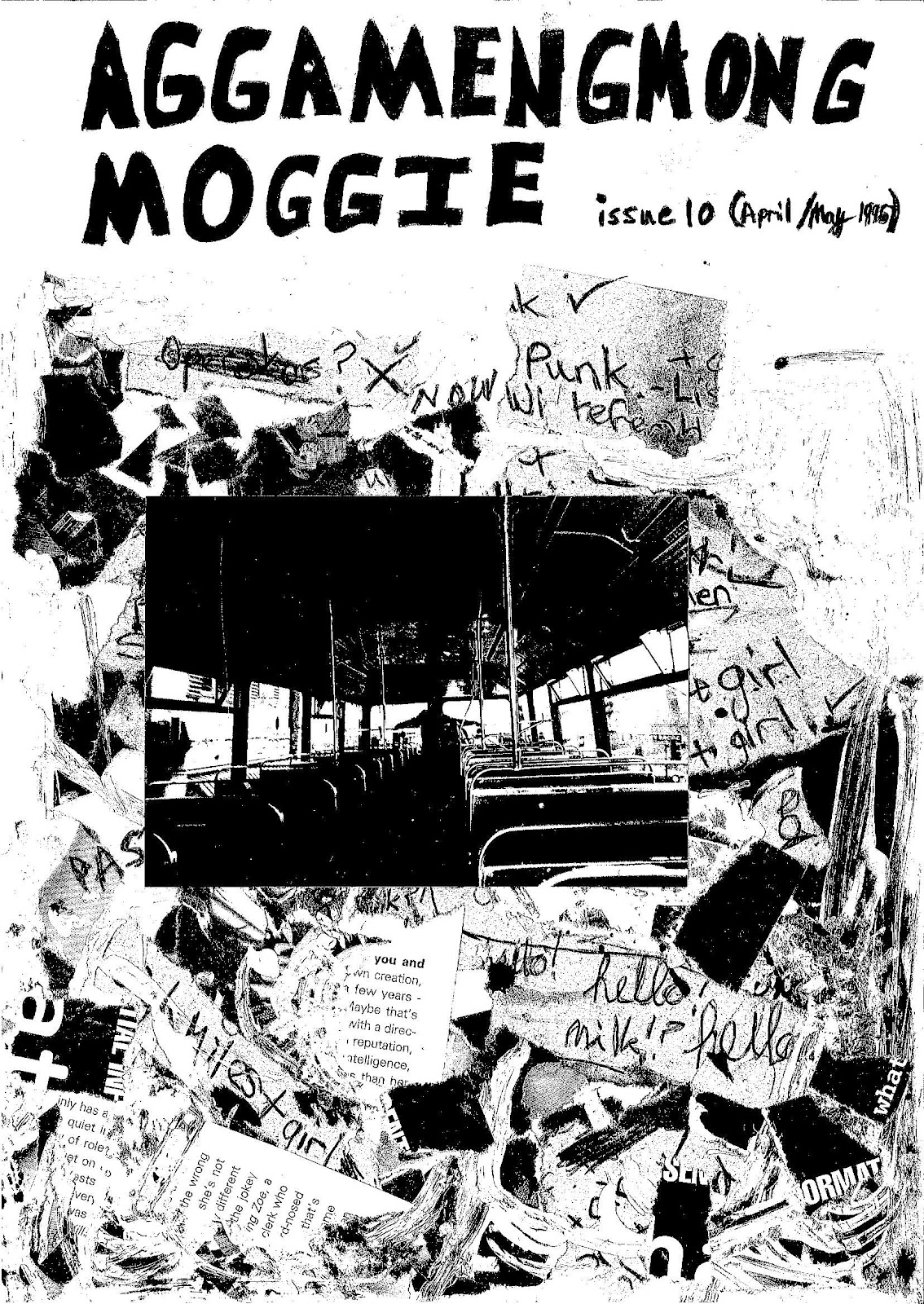

Par exemple le découpage-collage, on pense bien sur aux lettres découpées dans du journal pour composer d’autres mots ou phrases à la manière des sex pistols, ce procédé se retrouve par exemple sur la couverture du Beer Can Fanzine (1999)  Couverture du zine beer can fanzine (1999). ou de Search & Destroy (1977–79). Mais on peut aussi évoquer le découpage et le collage de photos, parfois assemblées en photomontages, qui servent d’illustrations ou de supports de création. Le zine Aggamengmong Moggie (1993–1999) reprend bon nombre des procédés que j’évoque, l’assemblage de photos découpées ou déchirées en fait partie. Ce processus permet de récupérer, donc pirater d’une certaine manière, des images et des impressions déjà existantes, pour casser les normes et la bienséance de l’édition traditionnelle.

Couverture du zine beer can fanzine (1999). ou de Search & Destroy (1977–79). Mais on peut aussi évoquer le découpage et le collage de photos, parfois assemblées en photomontages, qui servent d’illustrations ou de supports de création. Le zine Aggamengmong Moggie (1993–1999) reprend bon nombre des procédés que j’évoque, l’assemblage de photos découpées ou déchirées en fait partie. Ce processus permet de récupérer, donc pirater d’une certaine manière, des images et des impressions déjà existantes, pour casser les normes et la bienséance de l’édition traditionnelle.

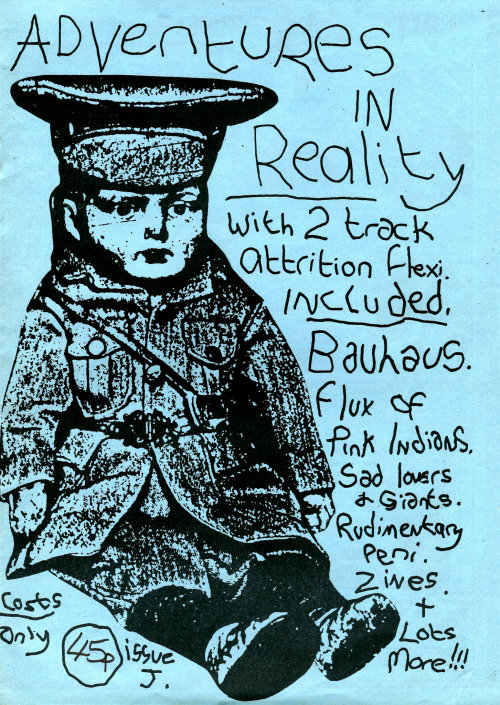

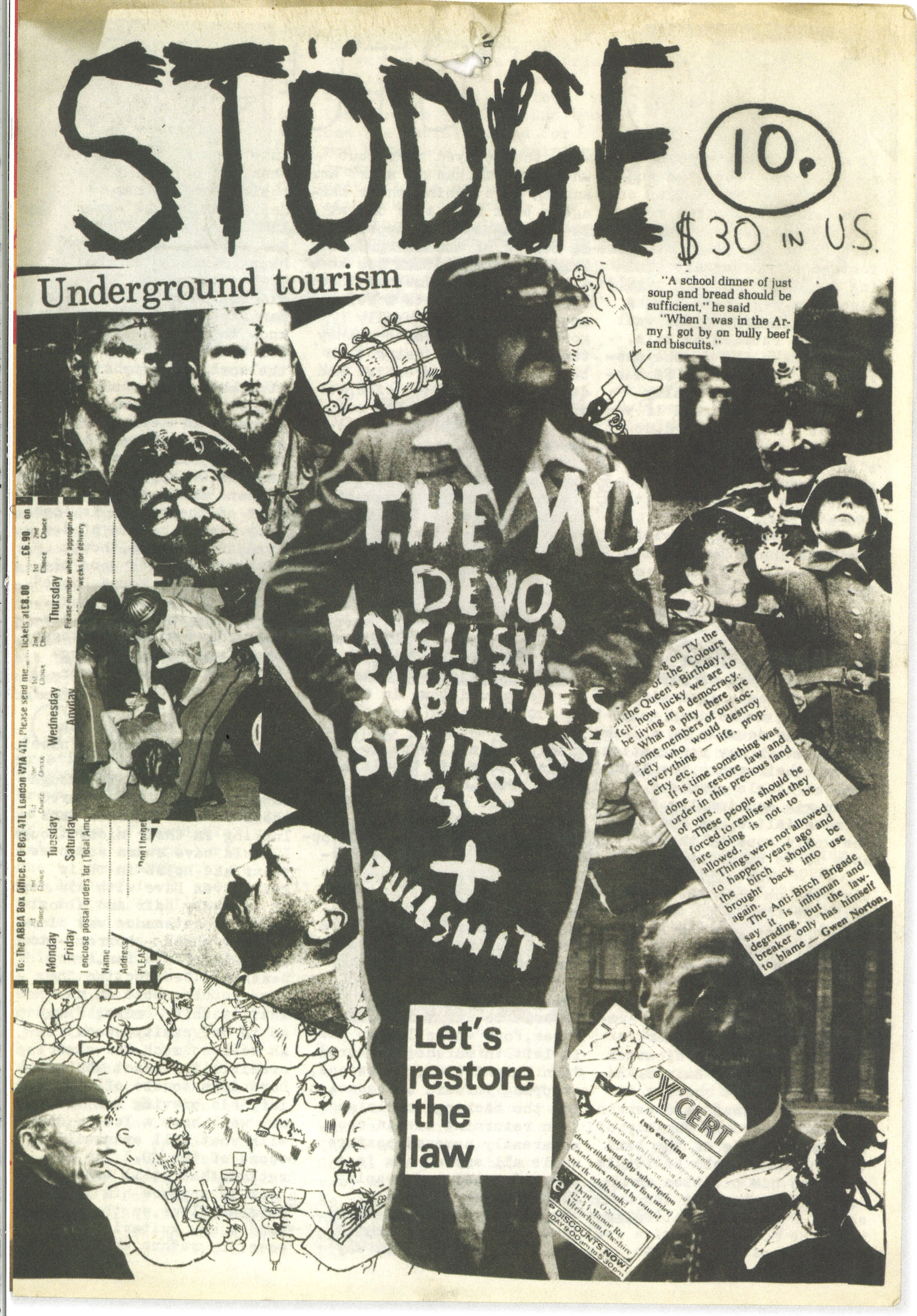

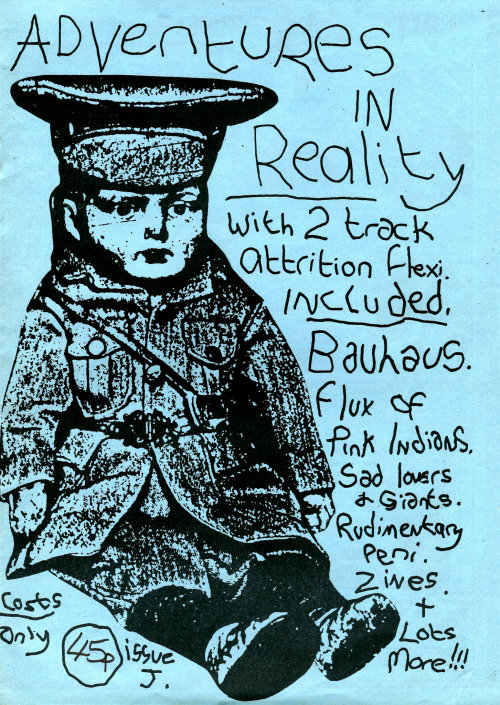

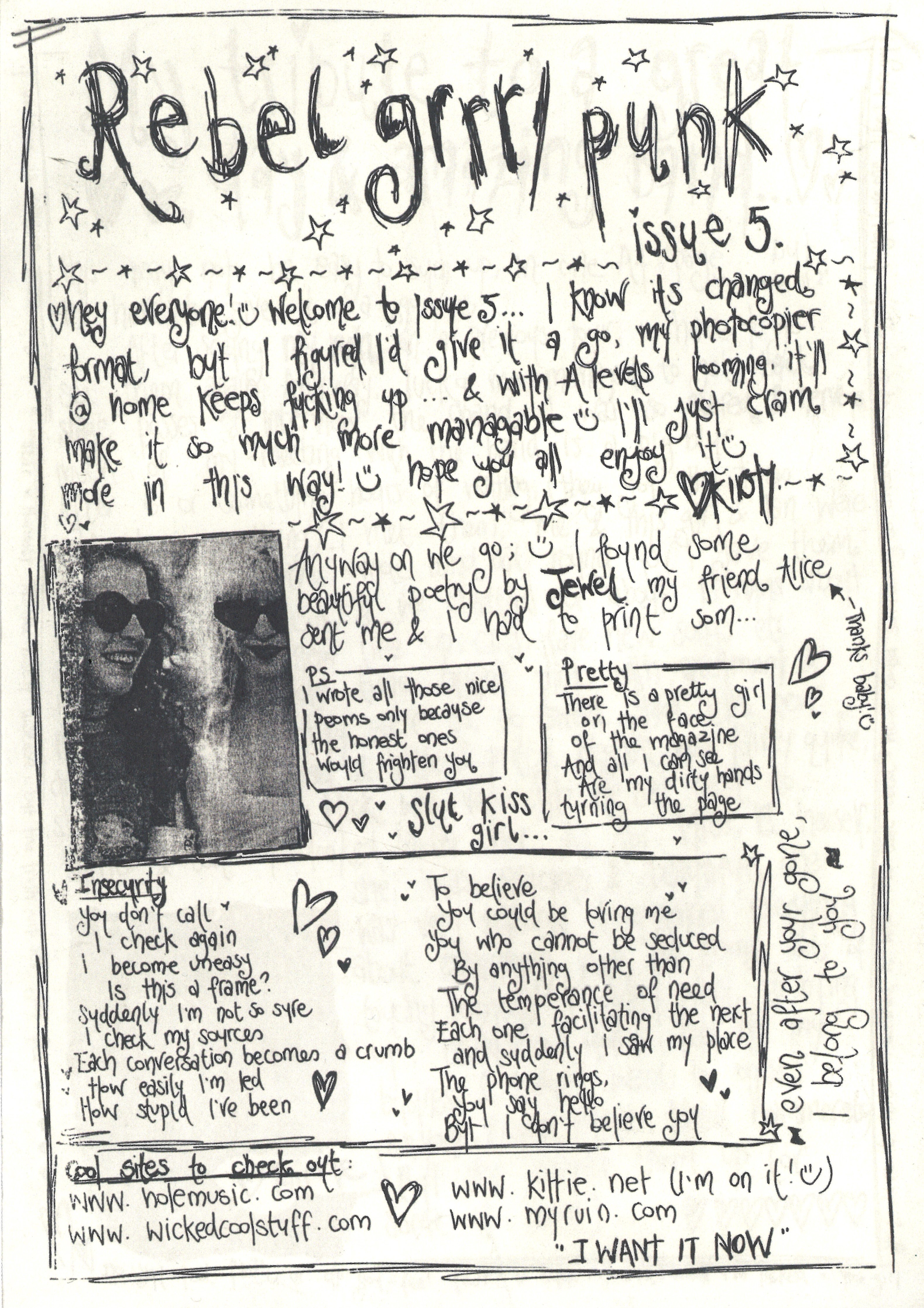

Les photos sont également reprises par le dessin, le gribouillage, on les détournes au feutre, à la peinture ou au marqueur. Ces outils sont très présents dans les zines, beaucoup de textes sont écrits à main levée, déformés, condensés, raturés… On observe cela dans des productions telles que Adventures in Reality (1980–81) ou alors Stödge.  couverture de Stödge.

couverture de Stödge.

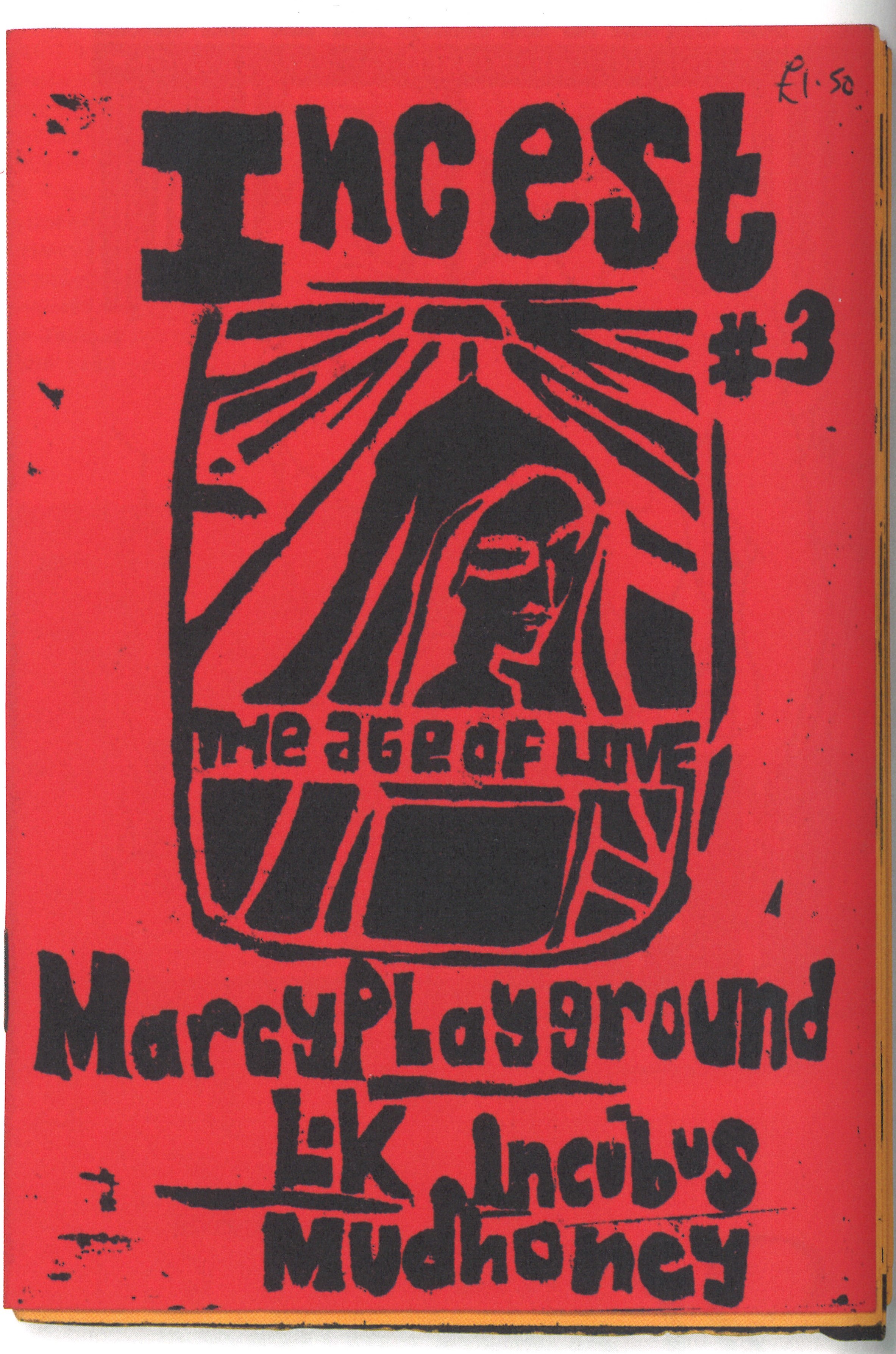

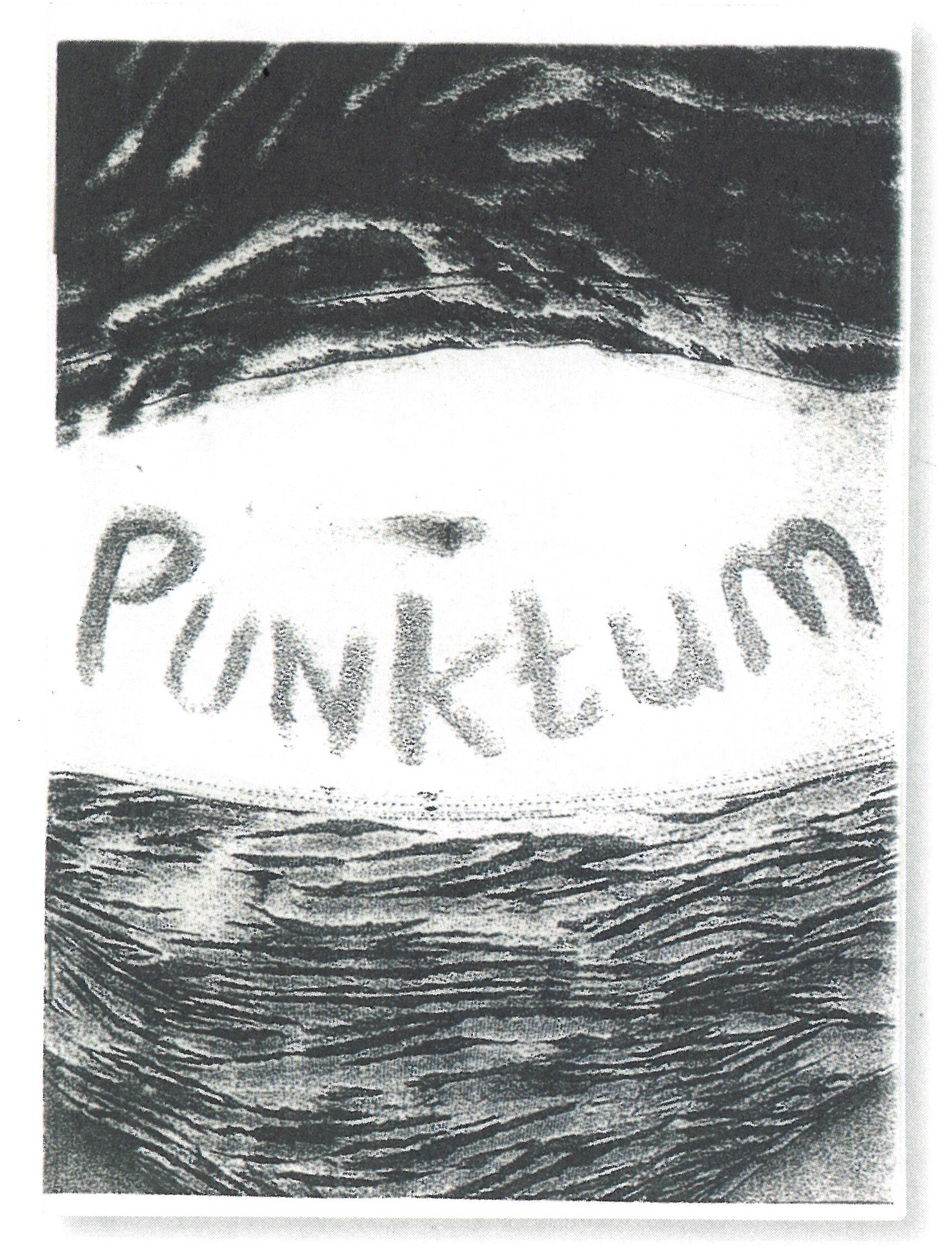

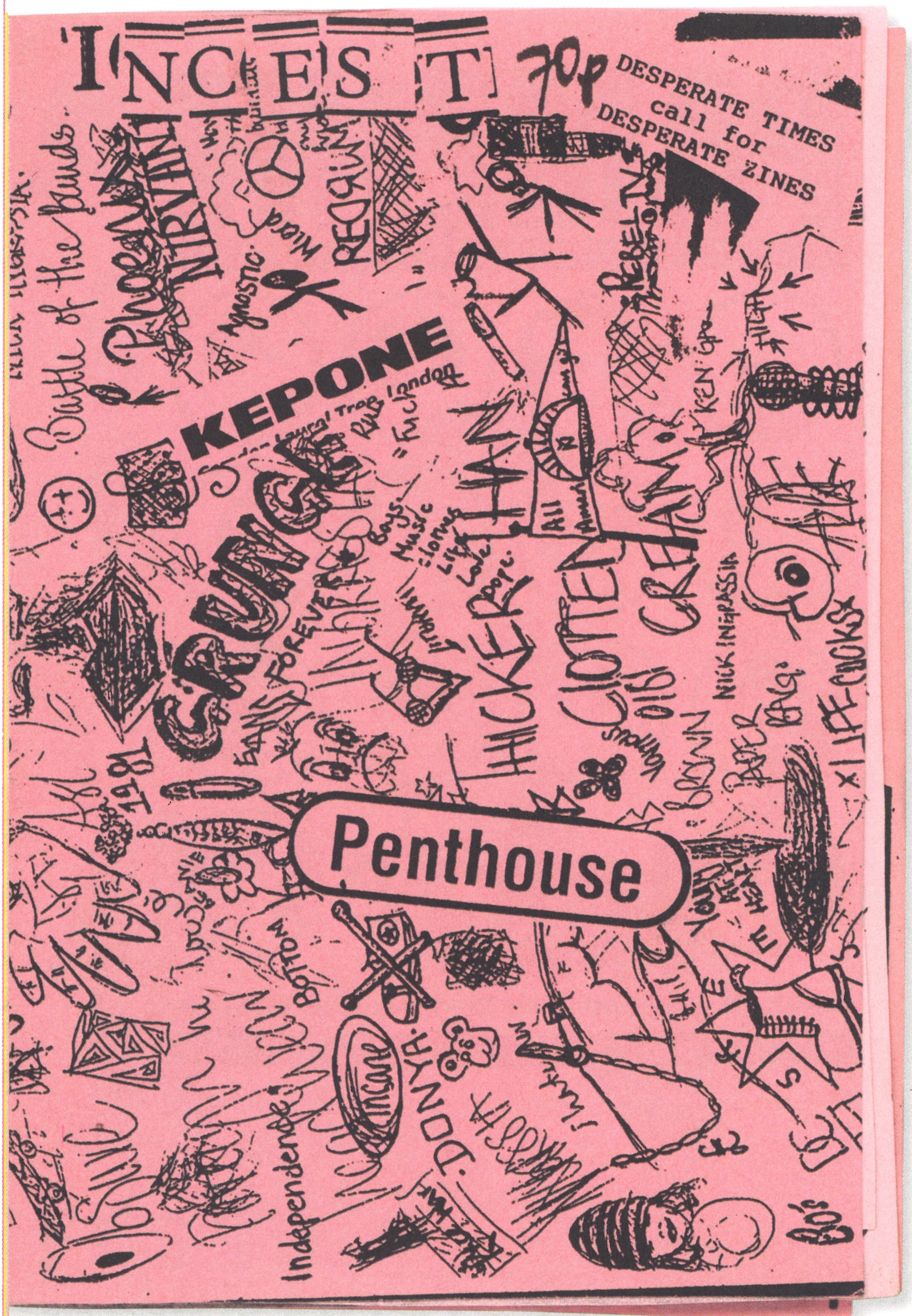

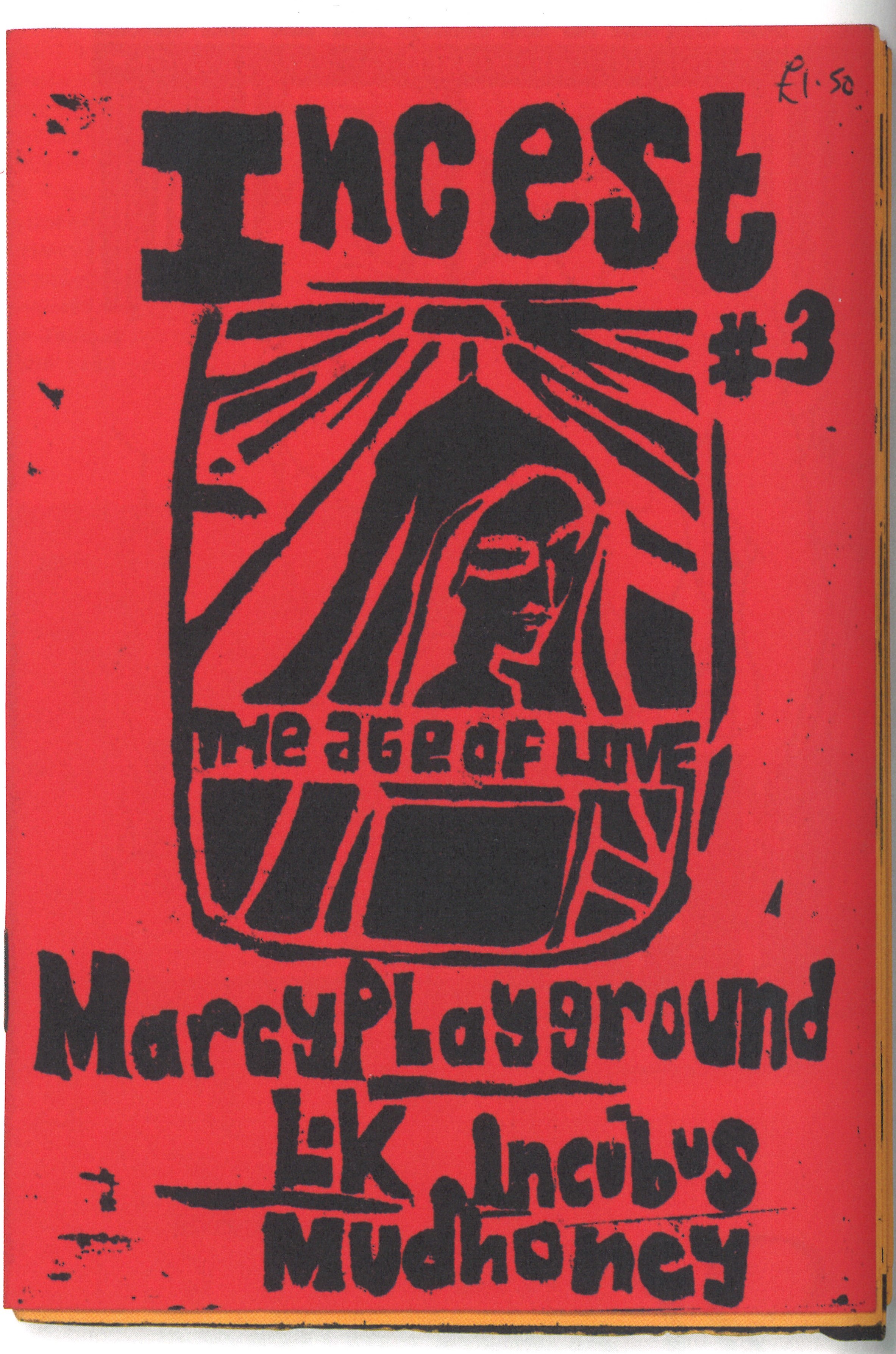

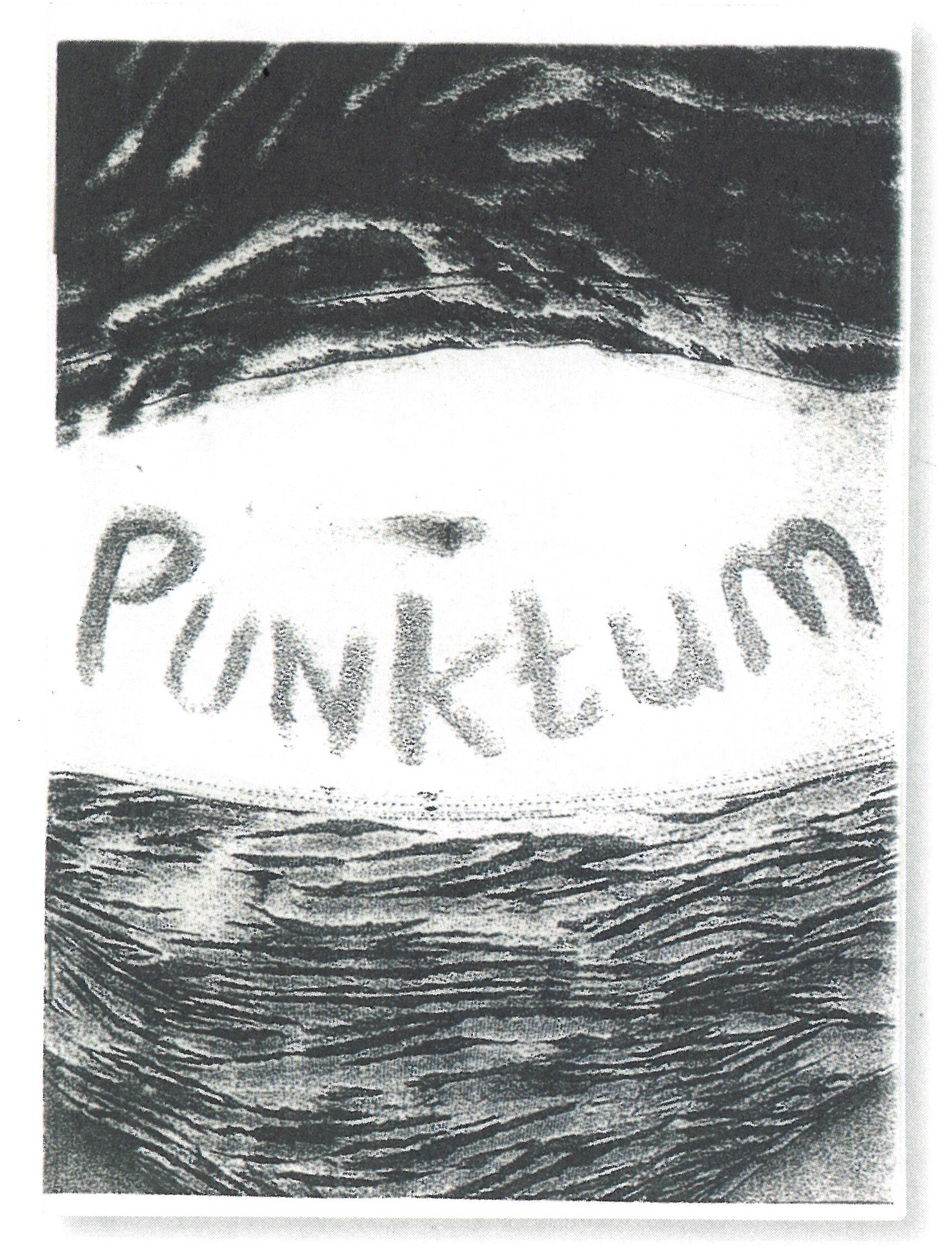

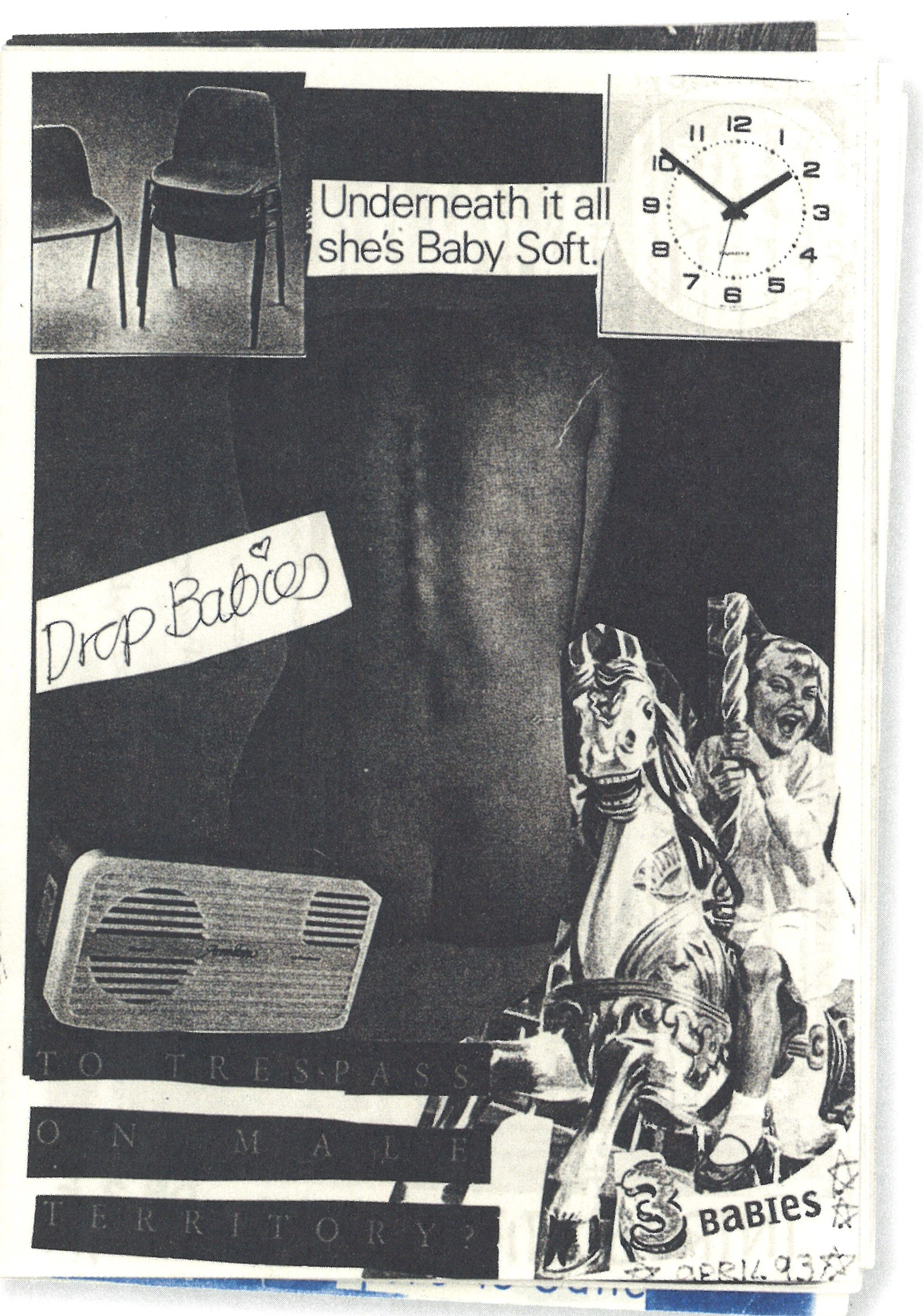

Les feutres et la peinture sont aussi utilisés pour faire du dessin, souvent sans croquis ni construction préalable, avec une esthétique brouillon comme certaines couverture de Incest (1990)  une couverture de Incest (1990). ou parfois un coté un peu plus travaillé mais toujours visiblement fait main comme certaines pages de Punktum (2002) ou de Drop Babies (1993).

une couverture de Incest (1990). ou parfois un coté un peu plus travaillé mais toujours visiblement fait main comme certaines pages de Punktum (2002) ou de Drop Babies (1993).

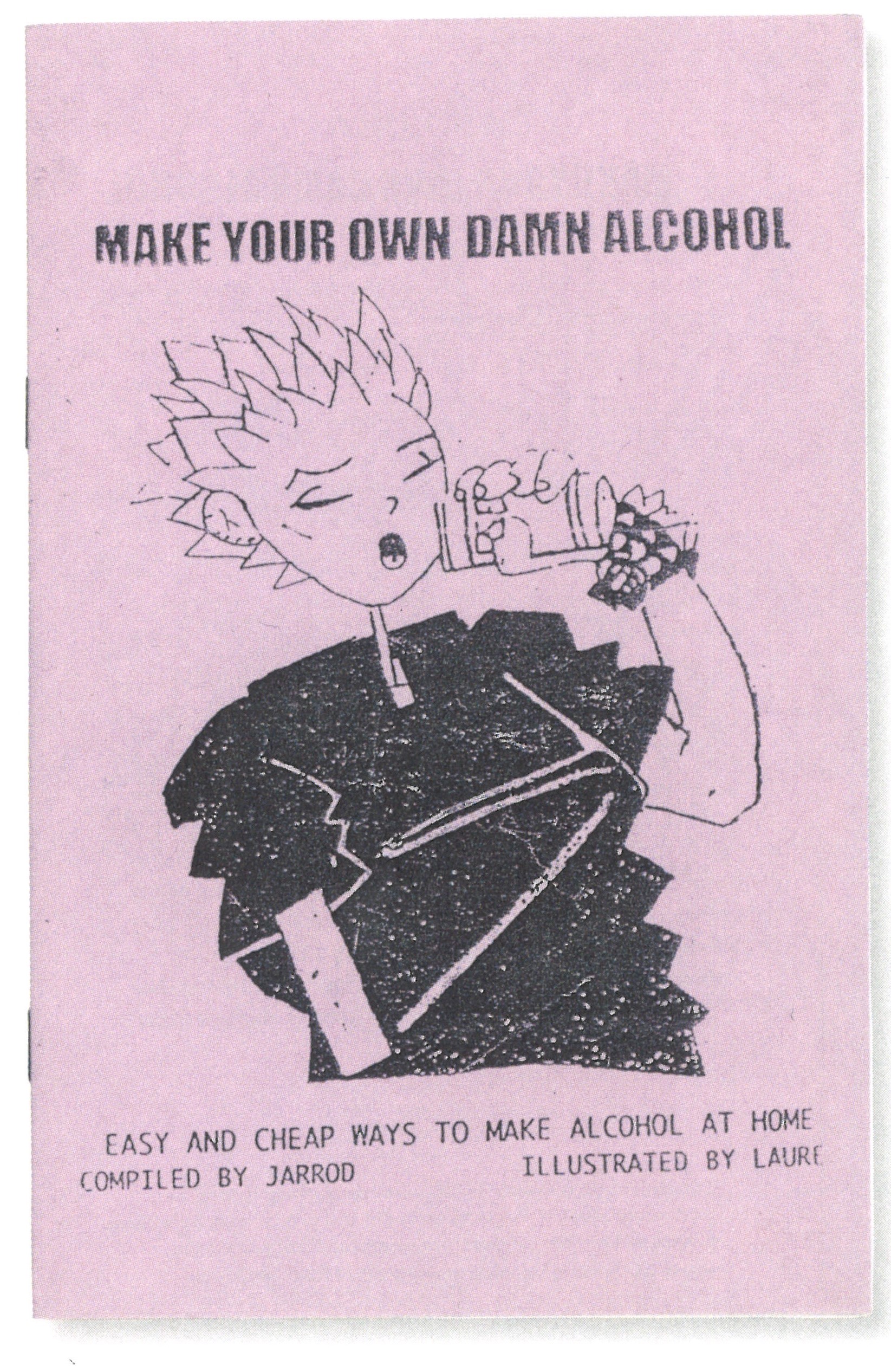

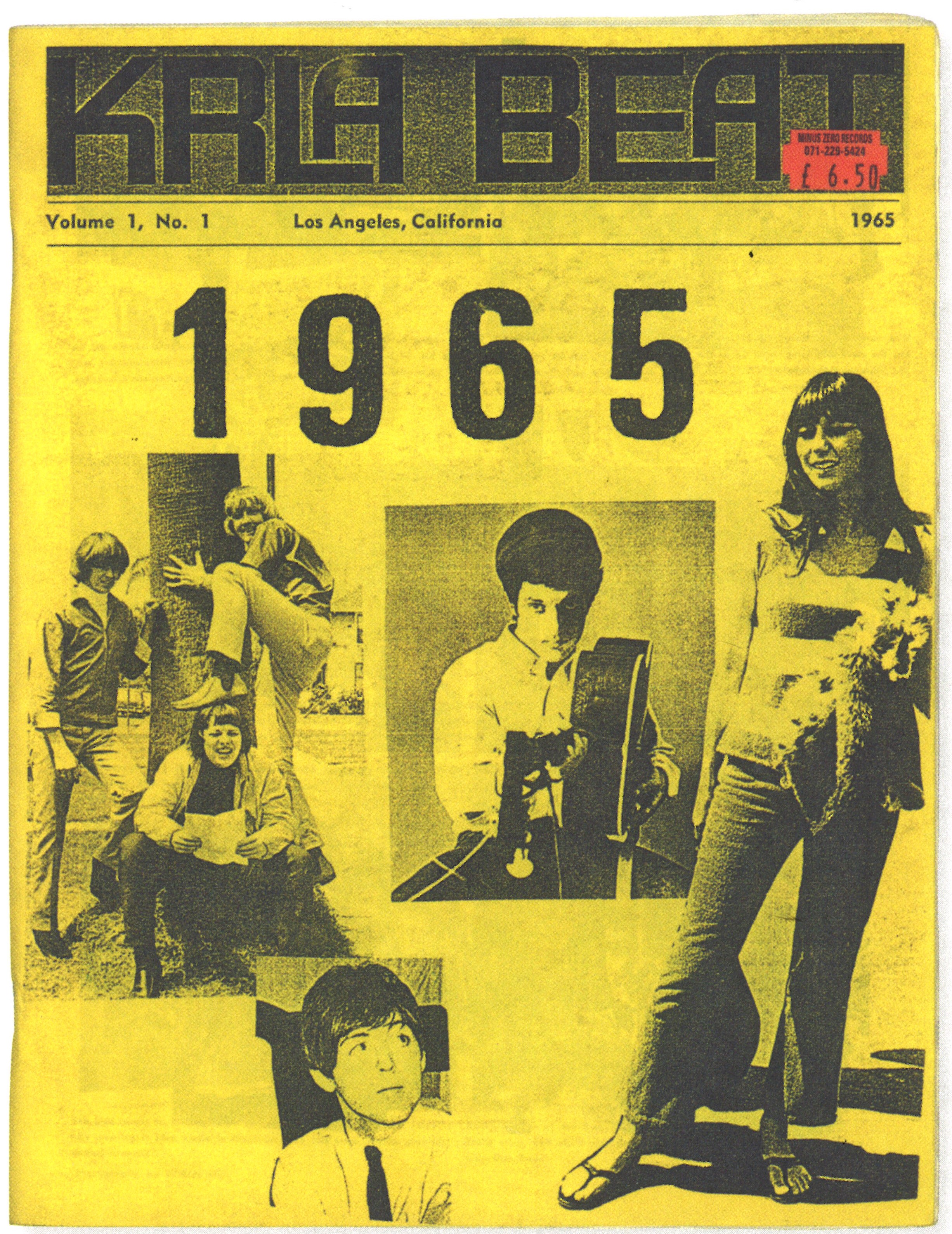

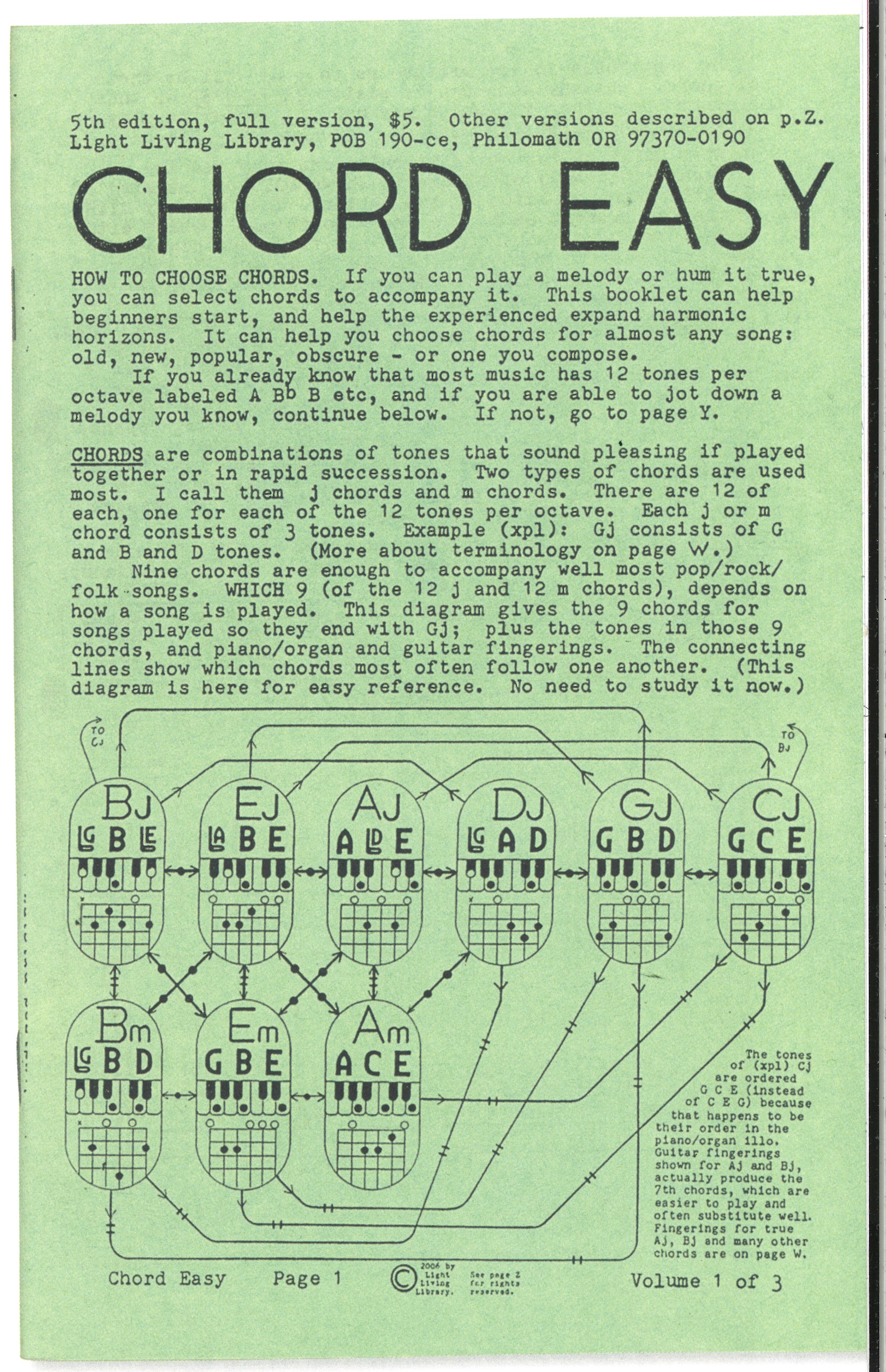

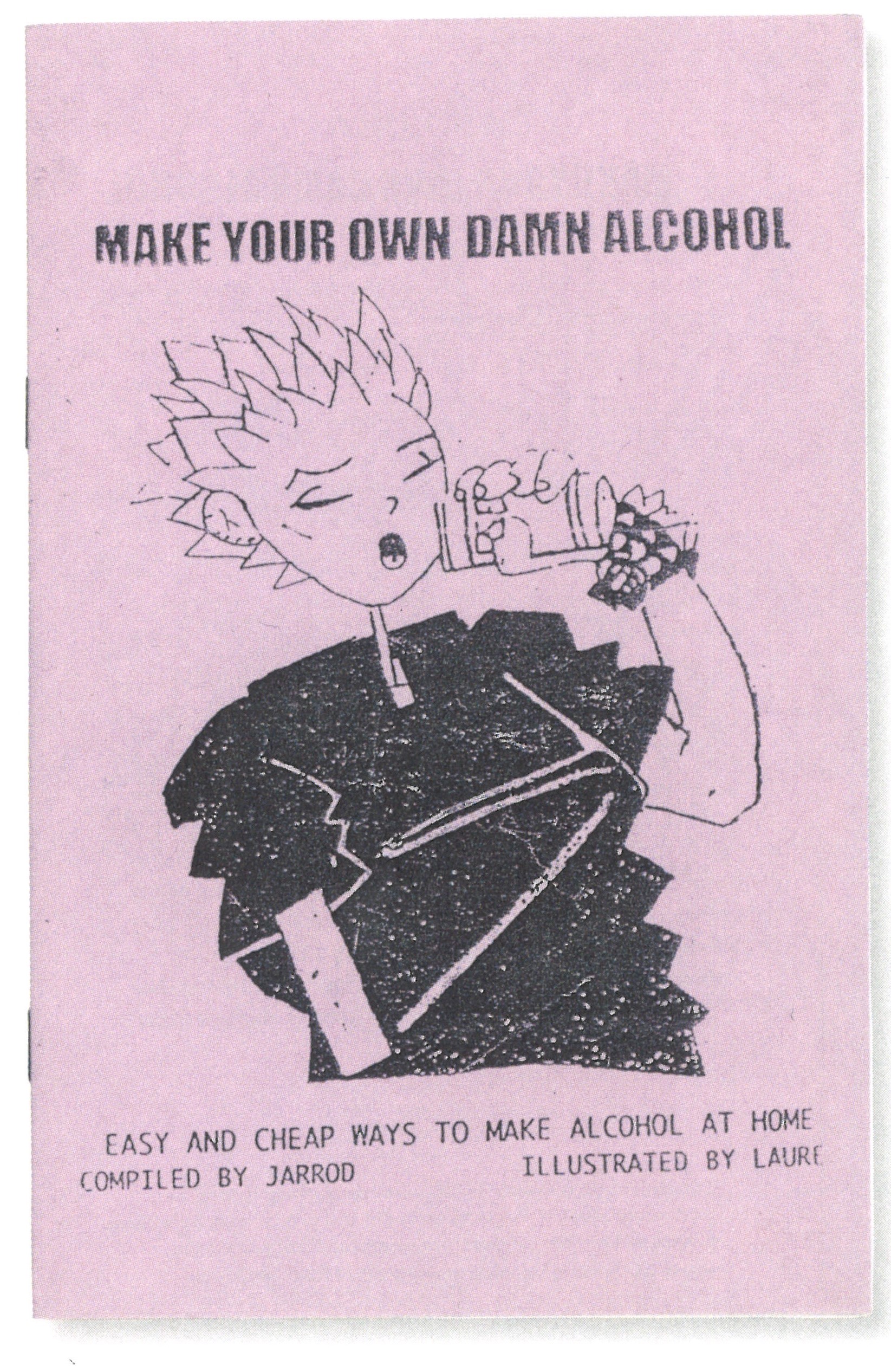

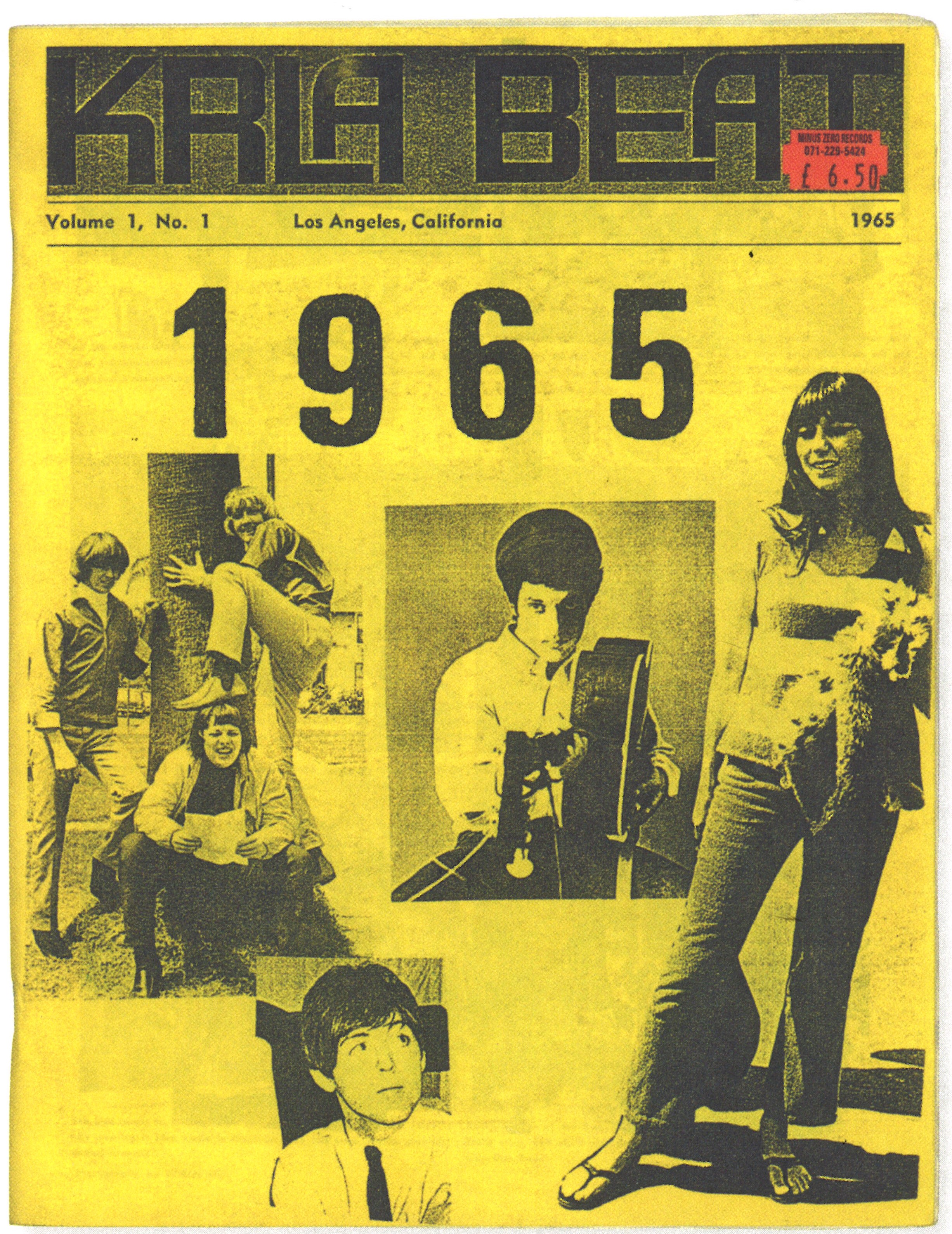

En tant qu’astuce plus que technique à proprement parler, l’utilisation de papier coloré sur lequel on imprime en noir, c’est la cas de nombreux zines comme par exemple Make Your Own Damn Alcohol (2005) sur du papier violet pâle ou KRLA Beat (1965–68) sur un papier jaune flashy. Cela permet d’ajouter de la couleur, donc de la dynamique ou de transmettre un état d’esprit particulier au premier coup d’oeuil, un zine jaune ou orange évoquera des sujets plus expressifs, dynamiques et du papier bleu pale donne un ton plus sérieux ou déprimant. Quand les cartouches d’encre colorées sont chères, le papier permet plus de choses à moindre coût.

Ce sont là les éléments les plus connus et reconnaissables de ce qui touche au fanzinat, au DIY, à la contre culture punk. Mais certains autres outils, médiums ou astuces se retrouvent dans la pratique.

Comme dit précédemment, la majorité des zines étaient et sont de forme assez simple, format A4 ou A3 plié et agrafé, noir sur blanc. En revanche ce n’est pas la forme unique des zines, et les créateurices se sont servis de cet espace de création en imaginant des formats, des reliures, des objets sans être contraints par l’industrie qui demande des objets faciles et peu chers à produire.

Le faible nombre de tirages permet des choses plus complexes, entre autres des éditions qui s’accompagnent d’objets de musique, des vinyles, cassettes ou CD suivant les années, c’est le cas notamment des fanzines de musique.

Il est évidemment impossible de lister toutes les formes, formats et reliures que peut avoir un zine.

Il en existe sous forme de pochette, coffret, boite, en plastique, bois, carton, tissu ou papier contenant plusieurs objets graphiques tels des cartes postales, des stickers, des pins, des zines évidemment, parfois plusieurs, de différents formats. Un bon exemple de ce système est Atlas (1987–93) qui contient par exemple un livre à relier soi-même, un kit de collage, des dessins, un CD… Cactus Network (1995) à comme concept d’être une sorte de galerie d’art hors circuit, par voie postale, il se présente dans une pochette cartonnée et contient un tas de reproduction d’oeuvres de designers et d’artistes qui ont participé au projet.

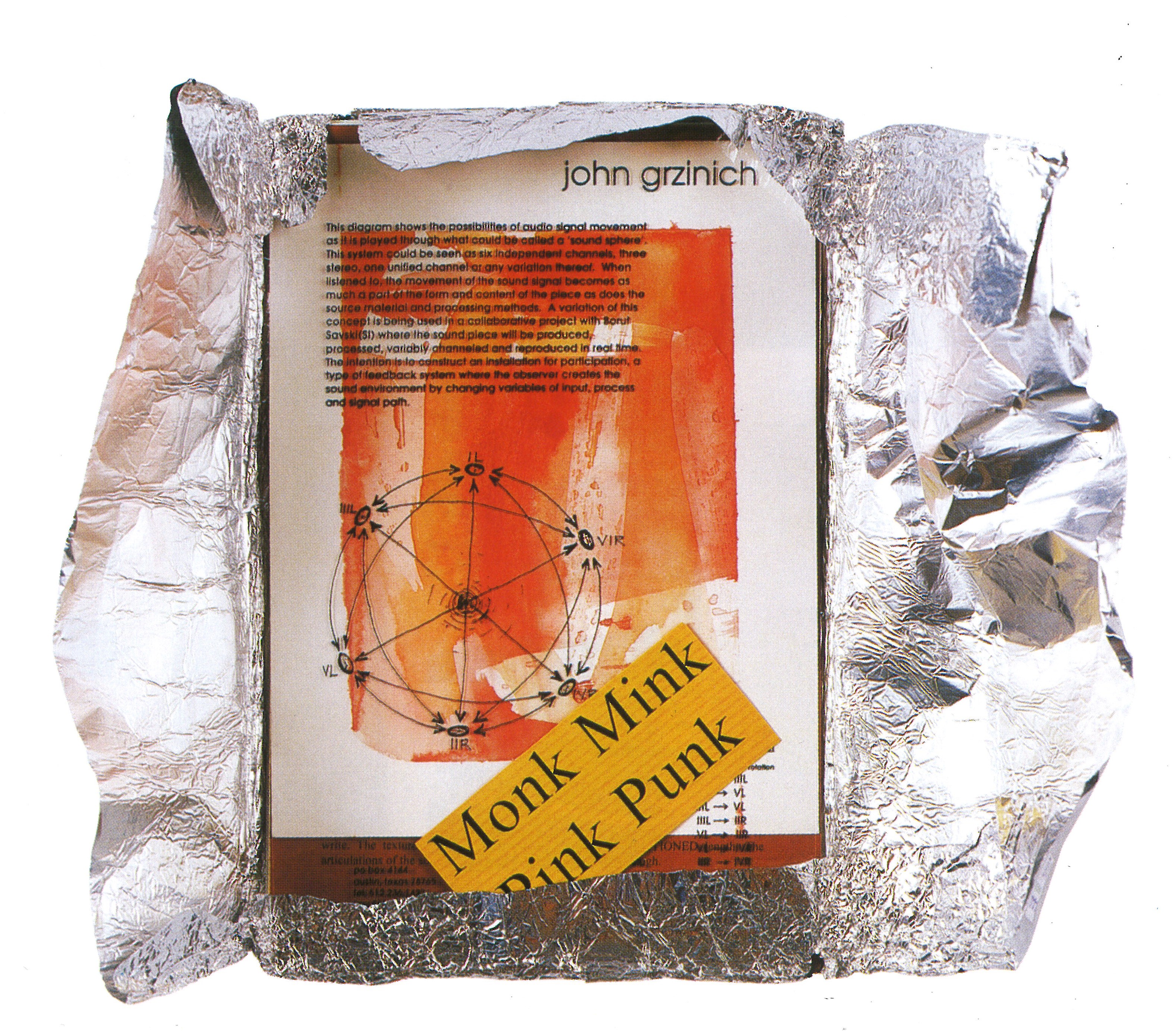

L’idée de pochette permet de réunir plusieurs objets graphiques de différentes natures, pouvant être réalisés par différentes personnes, et créant un ensemble cohérent mais varié. Ce système est encore courant aujourd’hui, c’est par exemple le cas de Ketamine (2023-), une production éditée d’étudiants de l’ESAD Pyrénnées qui regroupe plusieurs productions graphiques autour d’un thème commun dans une pochette plastique. En 1999, c’est Monk Mink Pink Punk  Contre zine Monk Mink Pink Punk de Josh Ronsen. qui produit un ensemble d’essais d’artistes musicaux regroupé dans du papier aluminium froissé, Josh Ronsen le créateur de ce zine explique qu’un autre zine à refusé d’éditer ses textes, c’est donc un contre-zine, l’aspect froissé et mal fait de l’emballage démontre cela, c’est le DIY du DIY.

Contre zine Monk Mink Pink Punk de Josh Ronsen. qui produit un ensemble d’essais d’artistes musicaux regroupé dans du papier aluminium froissé, Josh Ronsen le créateur de ce zine explique qu’un autre zine à refusé d’éditer ses textes, c’est donc un contre-zine, l’aspect froissé et mal fait de l’emballage démontre cela, c’est le DIY du DIY.

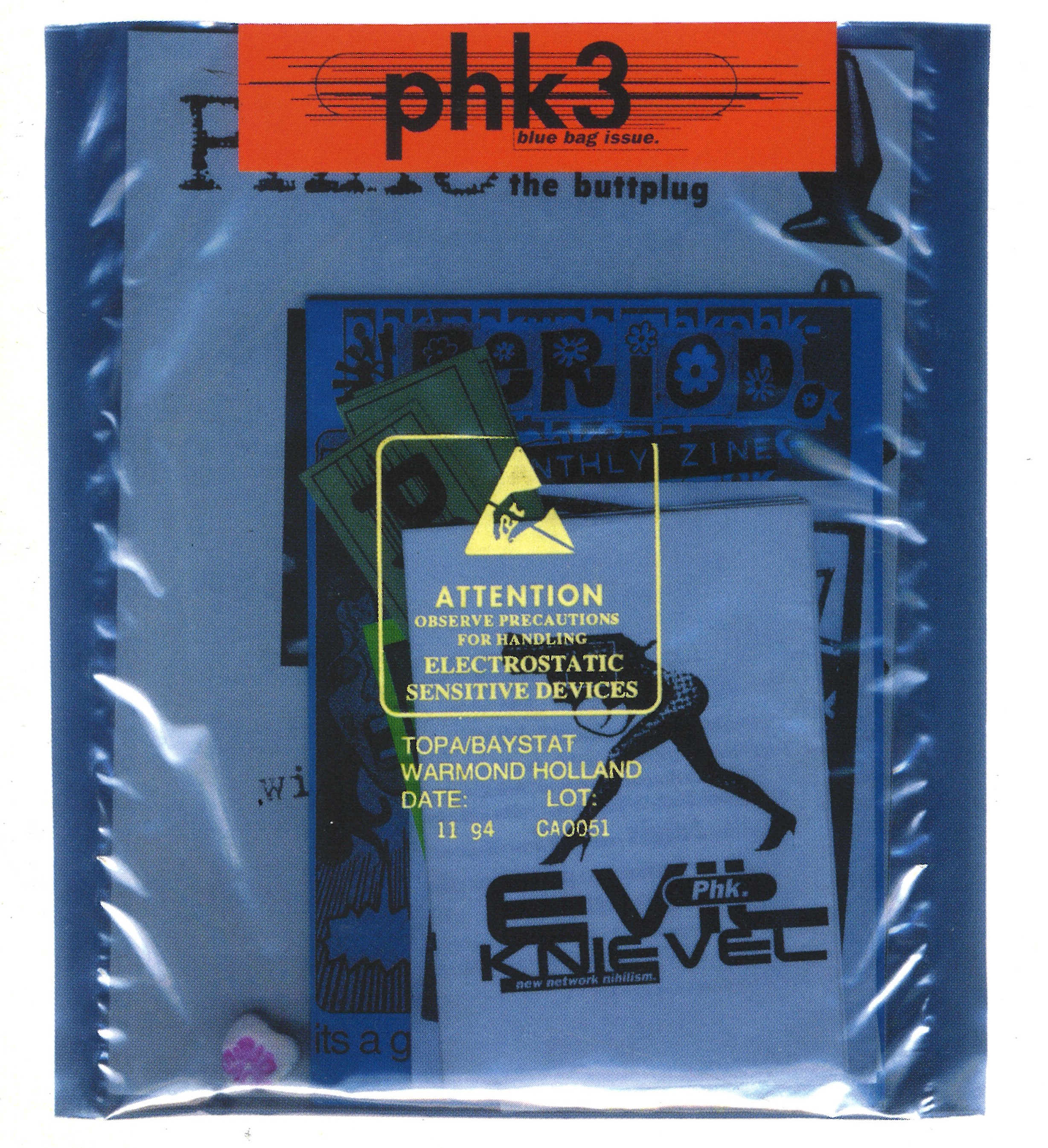

Une autre façon que les créateurices de zines ont utilisé pour changer des photocopies A4, c’est changer de médium. Un de mes exemples préféré est PHK (1994),  pochette du numéro 3 de PHK (1994). qui édite une culotte imprimée parmi d’autres objets, encore une fois, réunis dans une pochette plastique.

pochette du numéro 3 de PHK (1994). qui édite une culotte imprimée parmi d’autres objets, encore une fois, réunis dans une pochette plastique.

On retrouve aussi des couverture en fausse fourrure, des ouvertures découpées dans les pages, des rabats, des micro pochettes collées au couvertures, des format très longs et étroits pliés sur eux mêmes, des rouleaux de papier façon parchemin… La liste est longue et les artistes n’ont certainement pas manqué d’imagination pour inventer des façon de présenter leurs objets.

Dans les années 90, le web se développe, et les contre cultures s’y retrouvent, c’est le cas du fanzinat.

Pour de nombreuses raisons, la communauté autour des zines se tourne vers le net, comme pour tout le monde, la communication et la diffusion d’informations y sont facilitées, les communautés en tout genre se retrouvent, se soudent, se développent. Il y est aussi facile de créer son espace d’expression personnel, entièrement personnalisable, les blogs prennent leur essor et les zines perdent leur sens.

Mais c’est aussi là qu’apparaissent les E-zines, la diffusion est express et gratuite, les objets sont dématérialisés et les lecteurs peuvent les imprimer eux même. Tout ce qui conceptualisait le zine reprend du sens, des listes d’archives de zines se créent et deviennent accessibles à toustes les curieuxses, on trouve des versions des zines papiers téléchargeables et consultables gratuitement sur son écran.

Le web va effectivement influencer les productions de zines de différentes façons, son esthétique particulière va s’introduire dans certains zines papiers, et certains zines papier vont se déplacer sur la toile. Par exemple, un des premiers réseaux social était un e-zine, BME, Body Modification Ezine, qui regroupe des adeptes de modification corporelle, du tatouage ou piercing jusqu’à des modifications extrêmes des parties génitales.

L’avantage des Ezine, en plus de leur impact international, c’est la possibilité d’échanges entre les lecteurs, tout le monde participe, écrit, partage des photos. Cela permet de faire vivre les communautés.

Graphiquement, les e-zines sortent de leur propres codes, il n’y a plus de contraintes de couleur ou de quantité. On peut même partager de la vidéo, des GIFS, de la musique. Le codage permet des jeux de police, de couleur, d’agencement d’images, les fontes disponibles sur les ordinateurs deviennent des outils graphiques décalés.

Et celles ci s’introduisent dans les versions papier des zines, qui sont maintenant crées avec l’aide possible de la PAO, on retrouve des éléments graphiques du web dans des éditions imprimées, par exemple des cadres de fenêtres d’ordinateur, des curseurs de souris, mais aussi des glitchs, des messages d’erreurs. La démocratisation du numérique, des ordinateurs et du web change le paysage de création dans tout les domaines, mais les milieux alternatifs et expérimentaux comme le fanzinat sont les premiers à s’en emparer et à utiliser ces nouveaux éléments dans leur travail créatif.

Comme on vient de le voir, le fanzinat est empreint d’une esthétique propre à lui-même, reconnaissable et très particulière. En revanche on peut y noter des variations et des précisions, tout les zines n’ont pas le même public, ni les mêmes créateurices, parce que l’étendue des sujets abordés est très vaste.

De façon générale les zines sont politiques, ils le sont par leur simple existence, puisqu’ils résultent d’un désir de sortir des cadres existants, de la censure et des codes du monde éditorial, faire un fanzine en soi c’est un acte politique, mais on peut parler d’un tas de choses dans un fanzine. Et les sujets influencent les éléments graphiques utilisés.

Je ne pourrais pas parler de tout les sujets abordés dans les zines depuis leur création, je vais donc me concentrer sur certains sujets qui me parlent particulièrement. Il est évident que les zines punk, anarchistes, musicaux et de science-fiction composent une grande majorité des publications et il aurait fallu concentrer un document entier sur le sujet voire une anthologie ou une collection d’ouvrages. Je n’en parlerais donc pas directement même si beaucoup de sujets sont plus ou moins liés et interconnectés à ceux-ci, notamment aux zines punk et anarchistes.

Très tôt dans l’histoire du zine, les femmes, les filles s’emparent du médium. Quand le patriarcat règne, les femmes ont très peu de place pour s’exprimer, encore moins librement et surtout pas quand c’est avec des idées féministes, c’est donc assez logiquement que le féminisme met un pied dans le fanzinat. C’est le cas de nombreuses luttes sociales et militantismes.

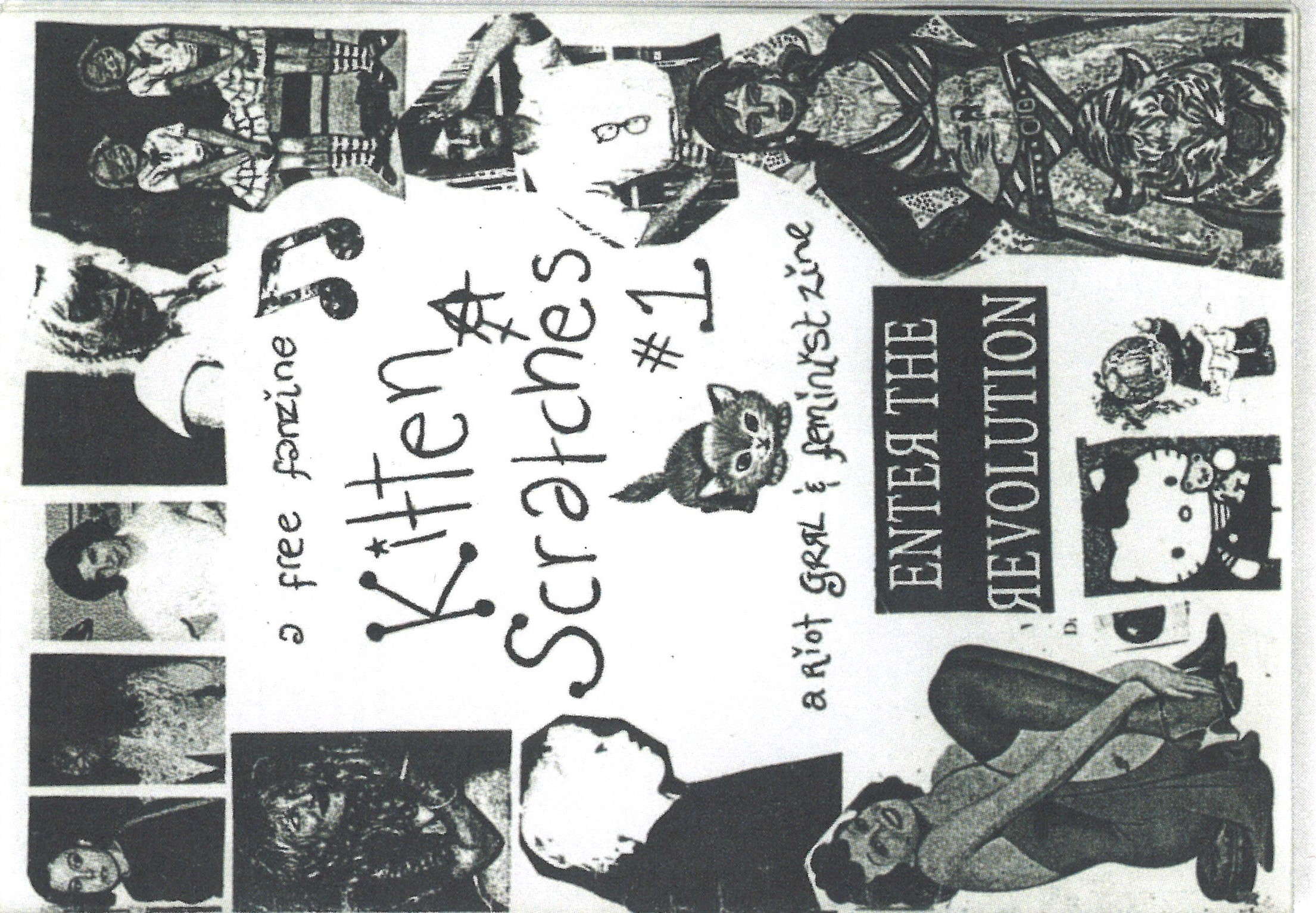

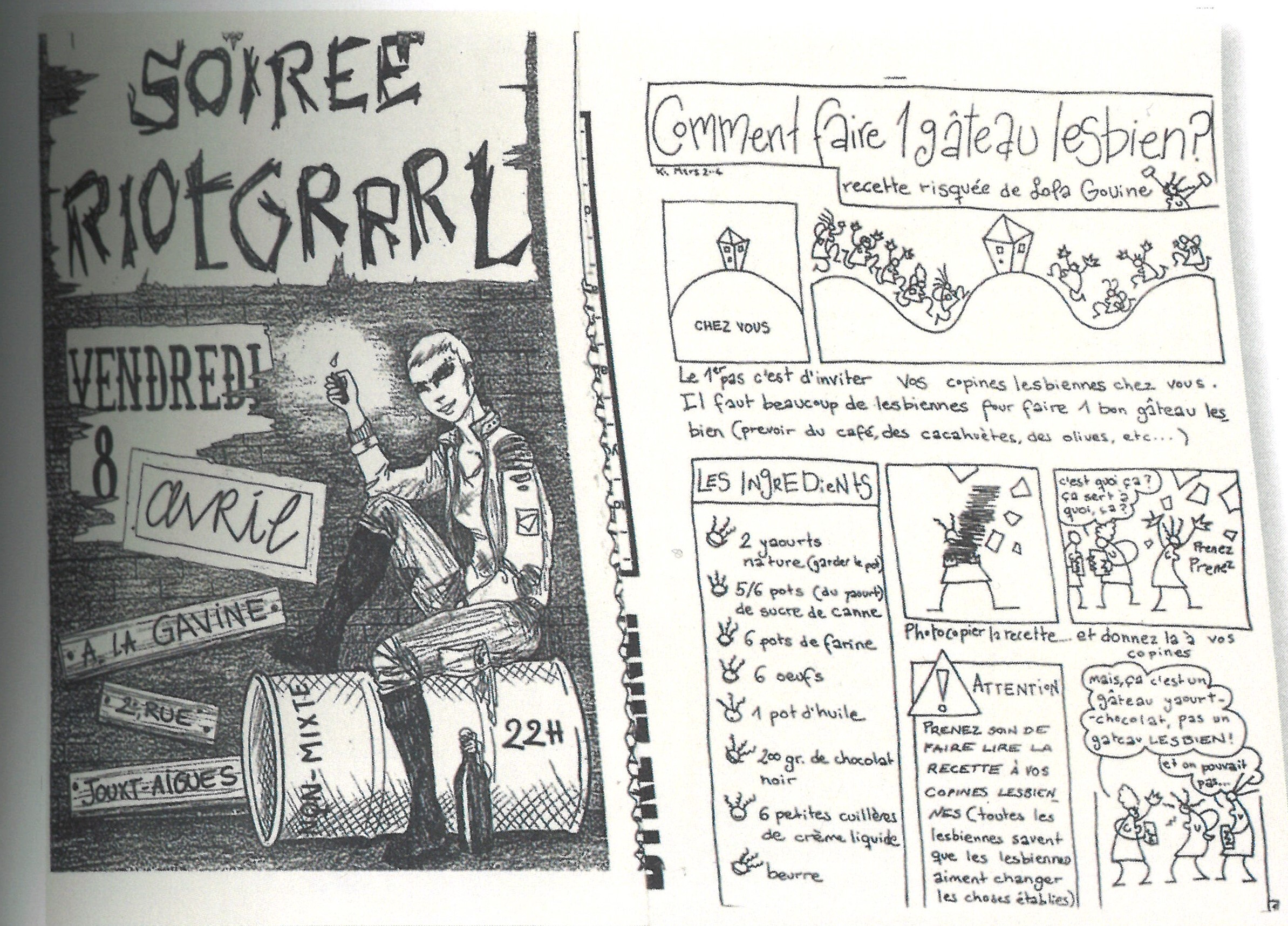

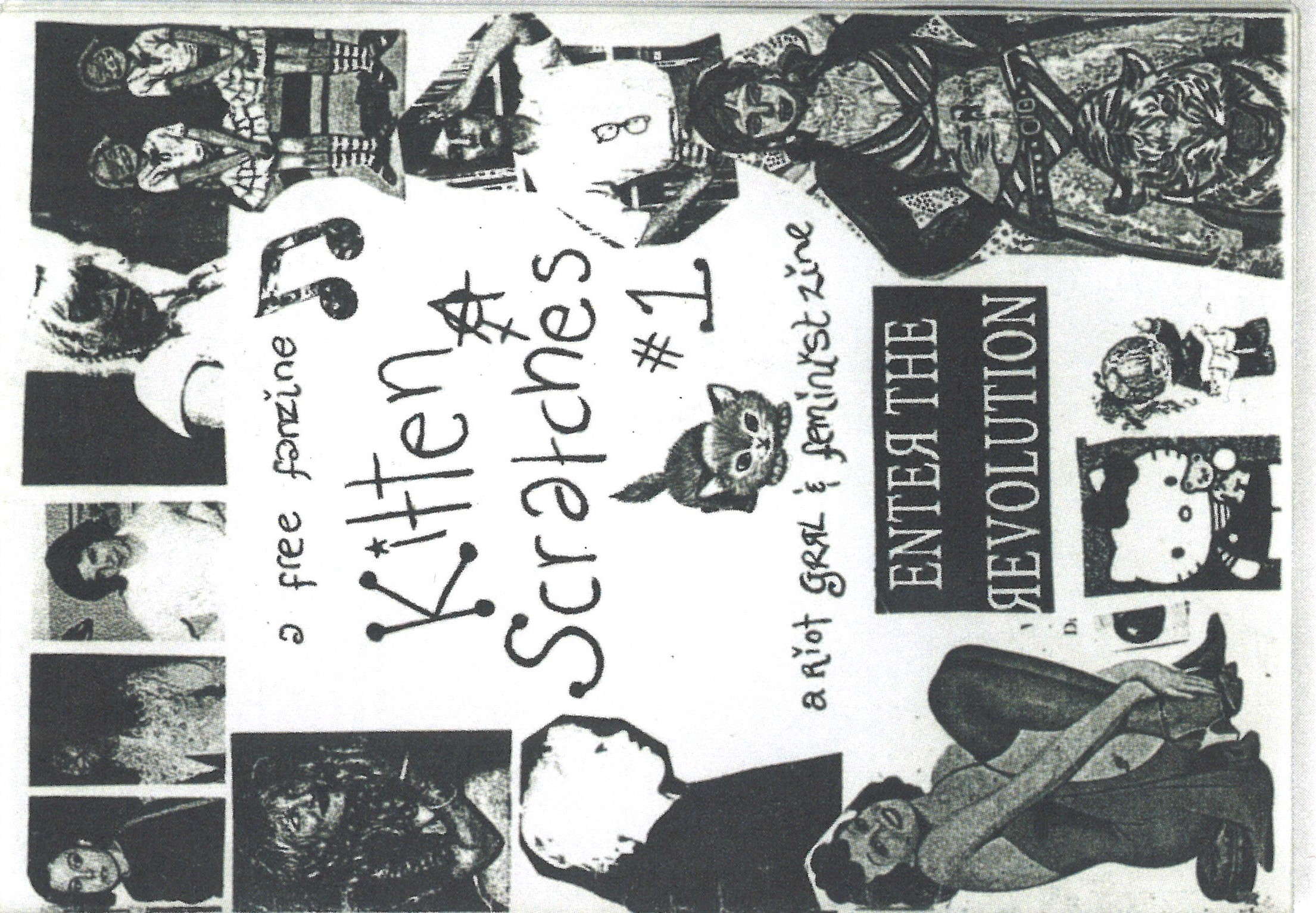

Dans les années 90 apparaissent les Riot Grrrls, mouvement féministe musical et créatif, héritières du punk, elles reprennent son esthétique DIY et répondent à leur besoin de faire des livres, des zines, de la musique qui parlent d’elles, pour elles, par elles.

De nombreux zines ont résultés de ce mouvement, ils sont reconnaissables à travers divers éléments visuels.

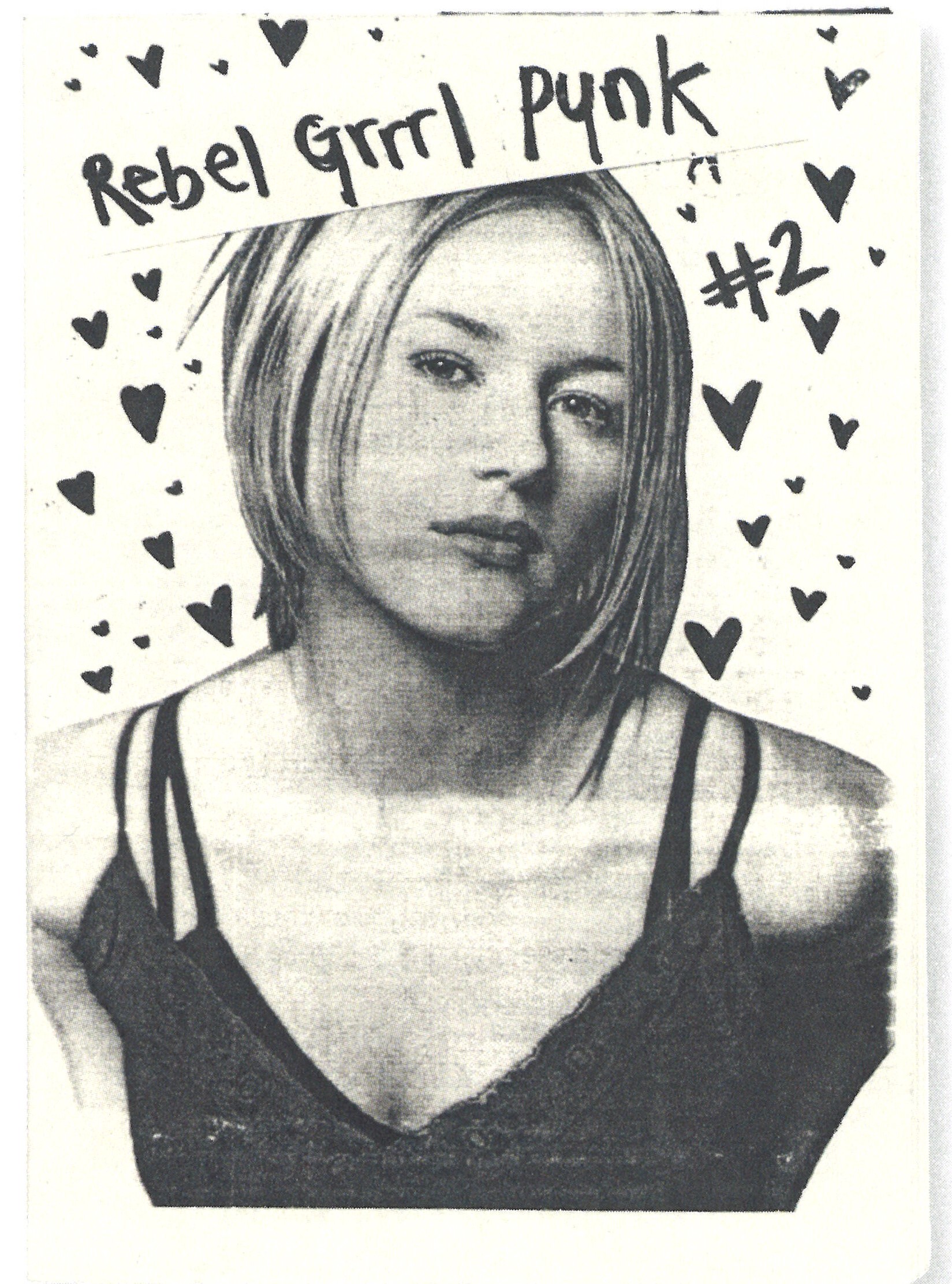

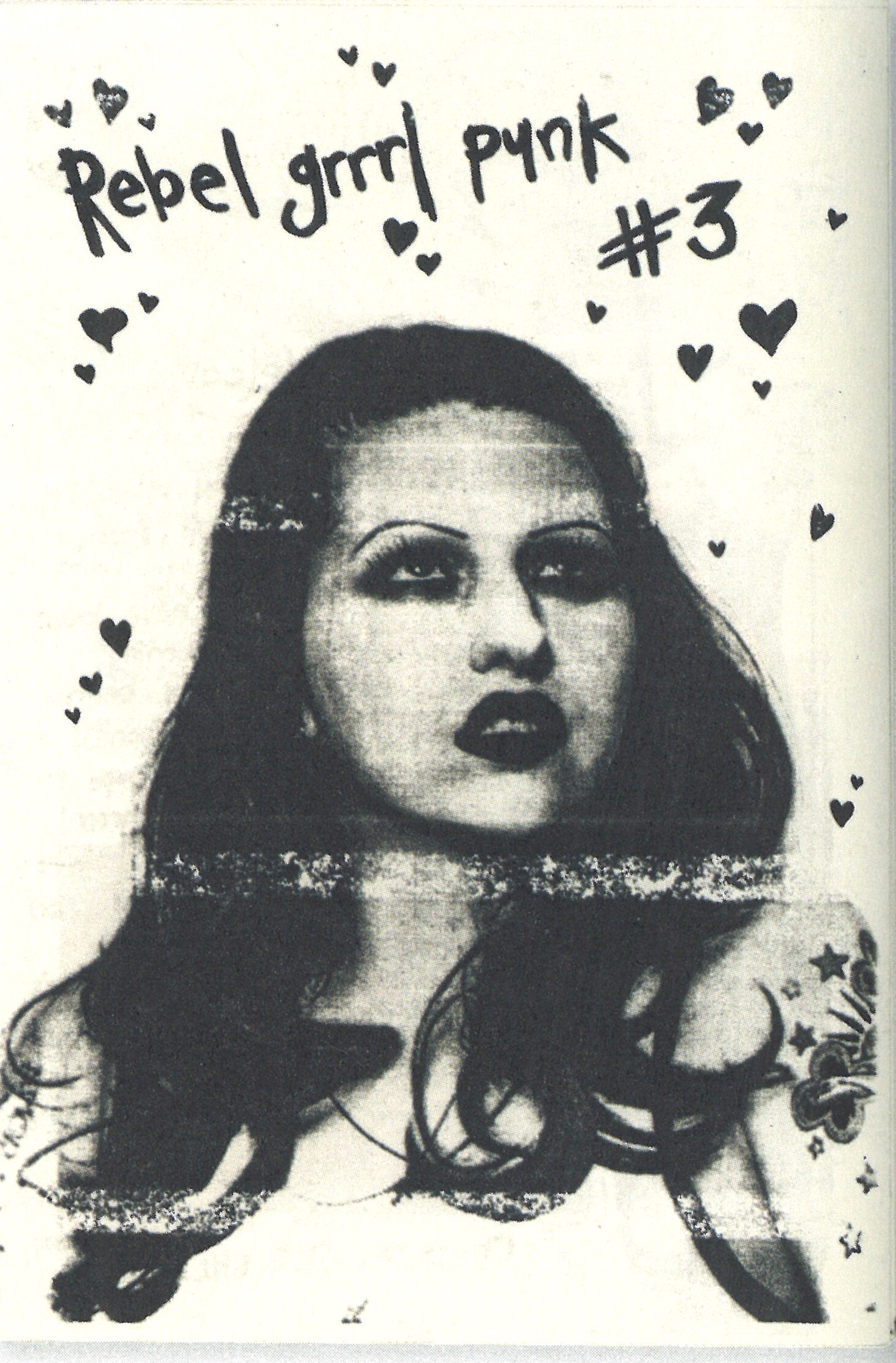

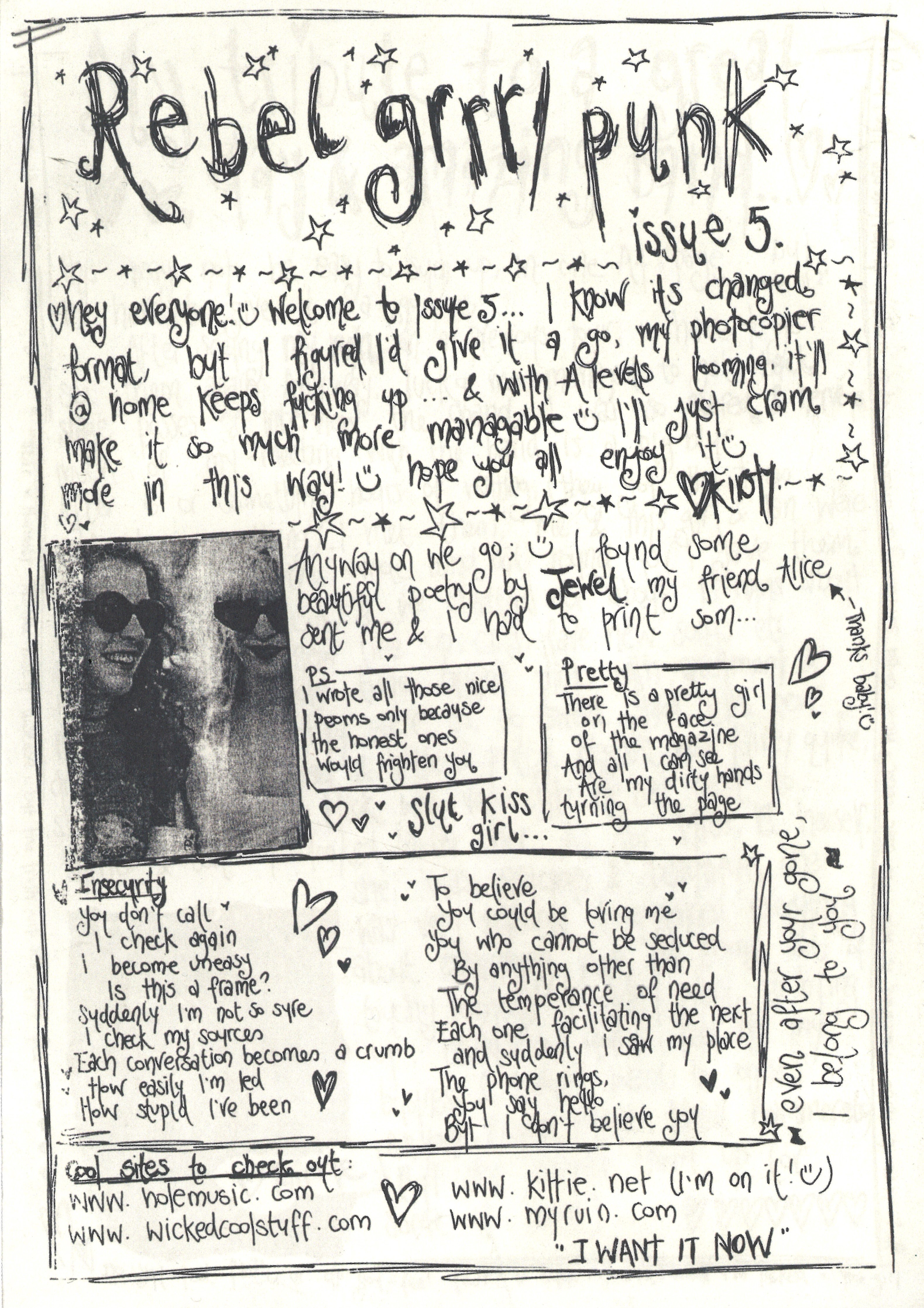

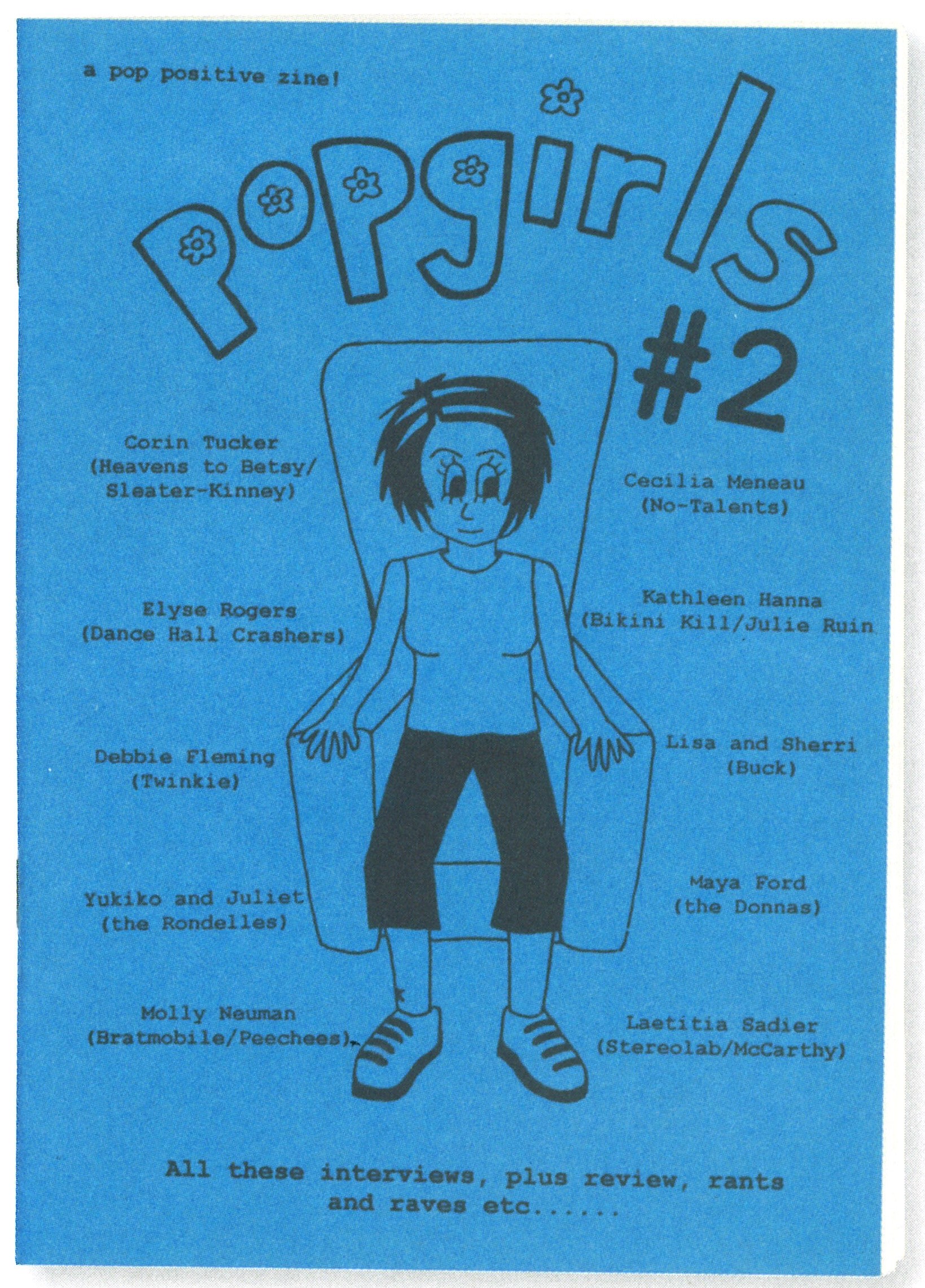

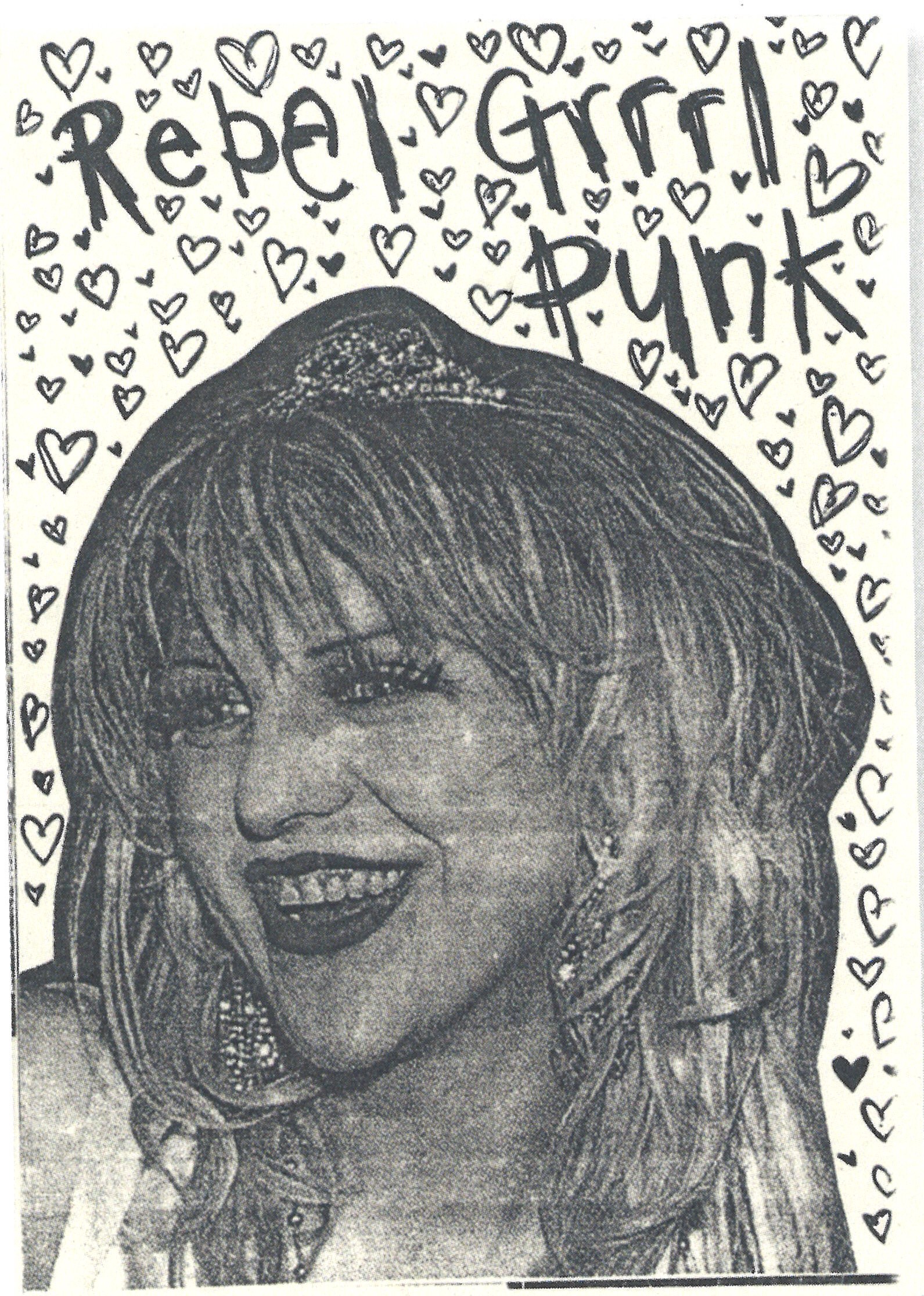

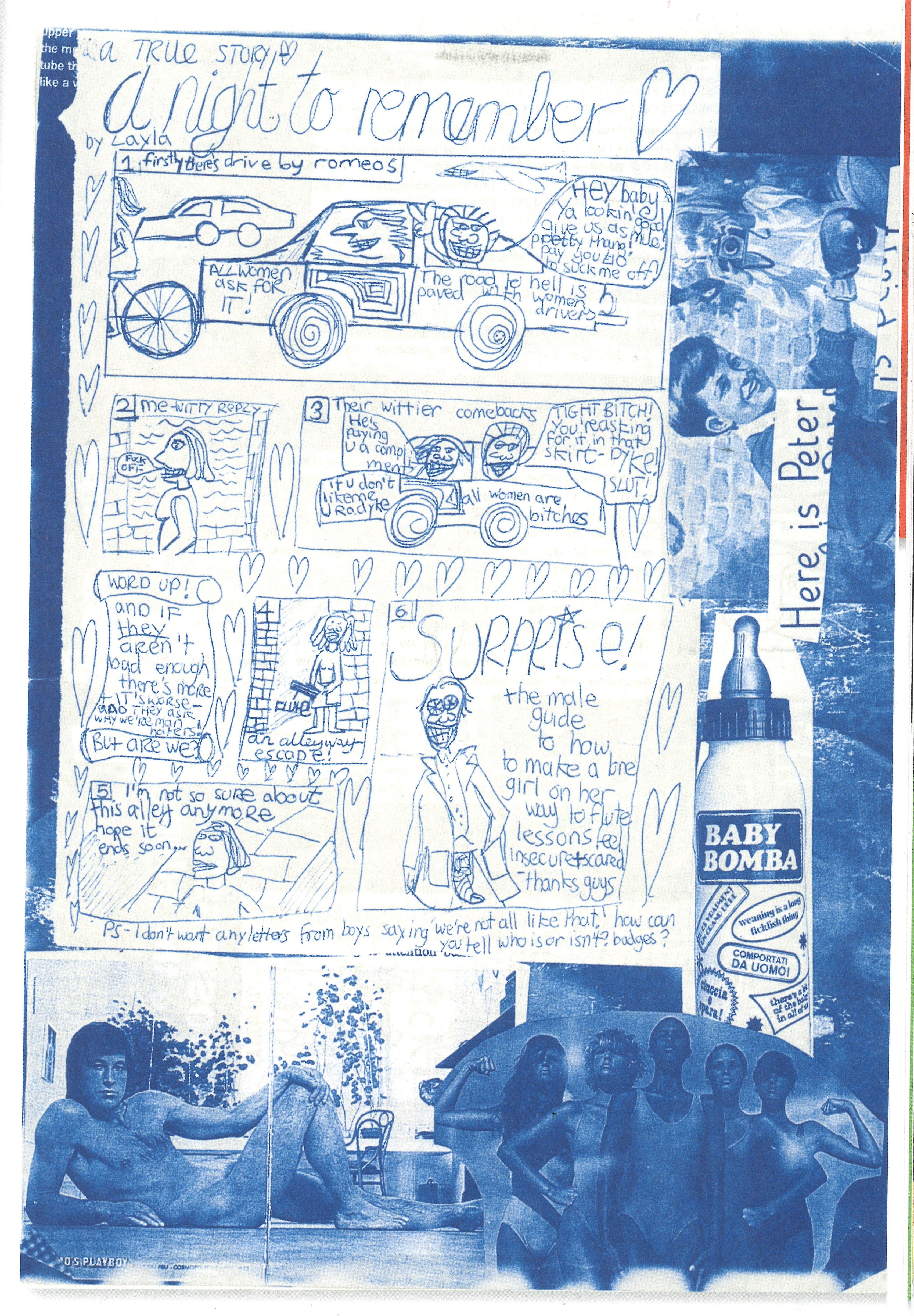

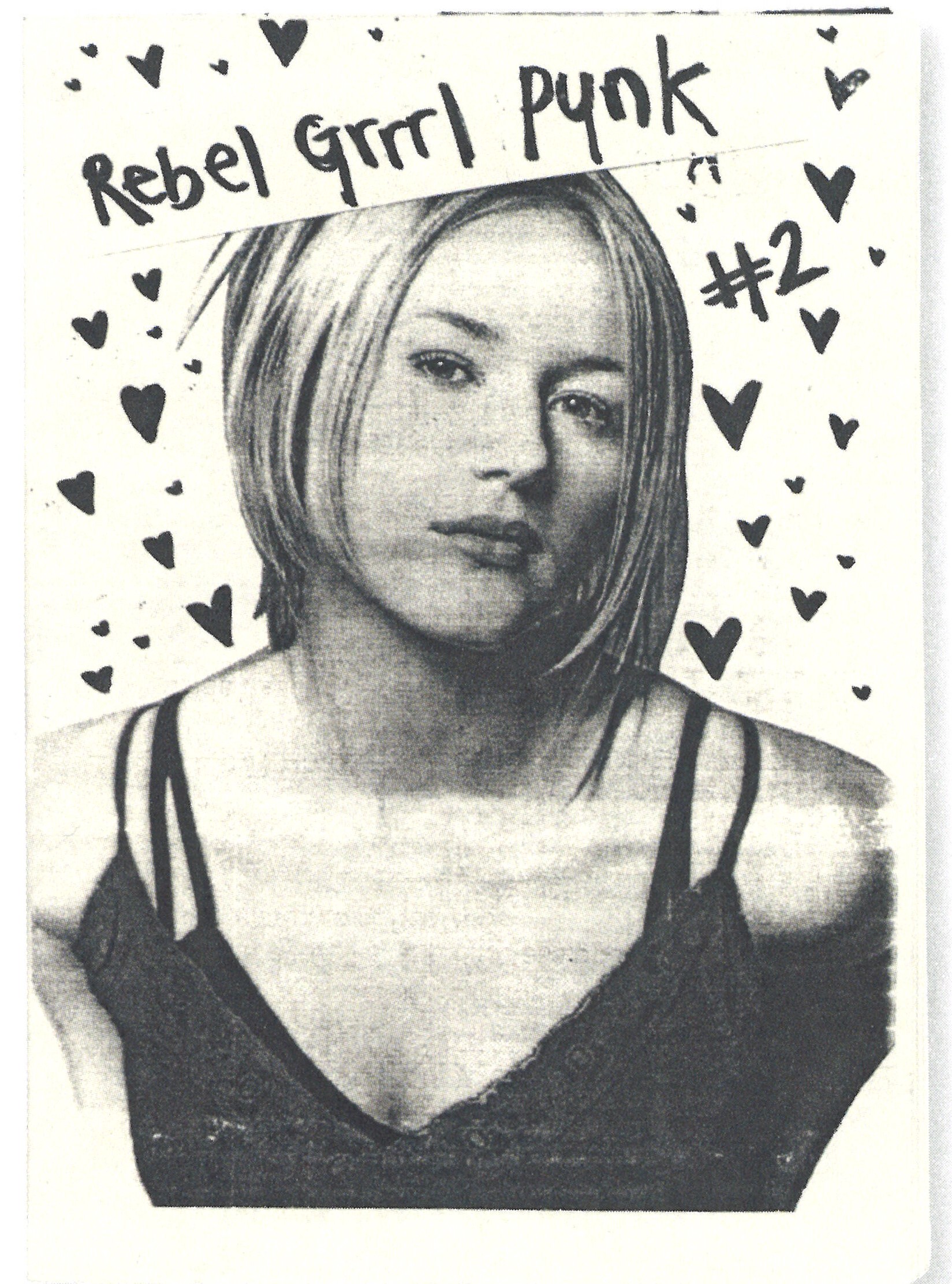

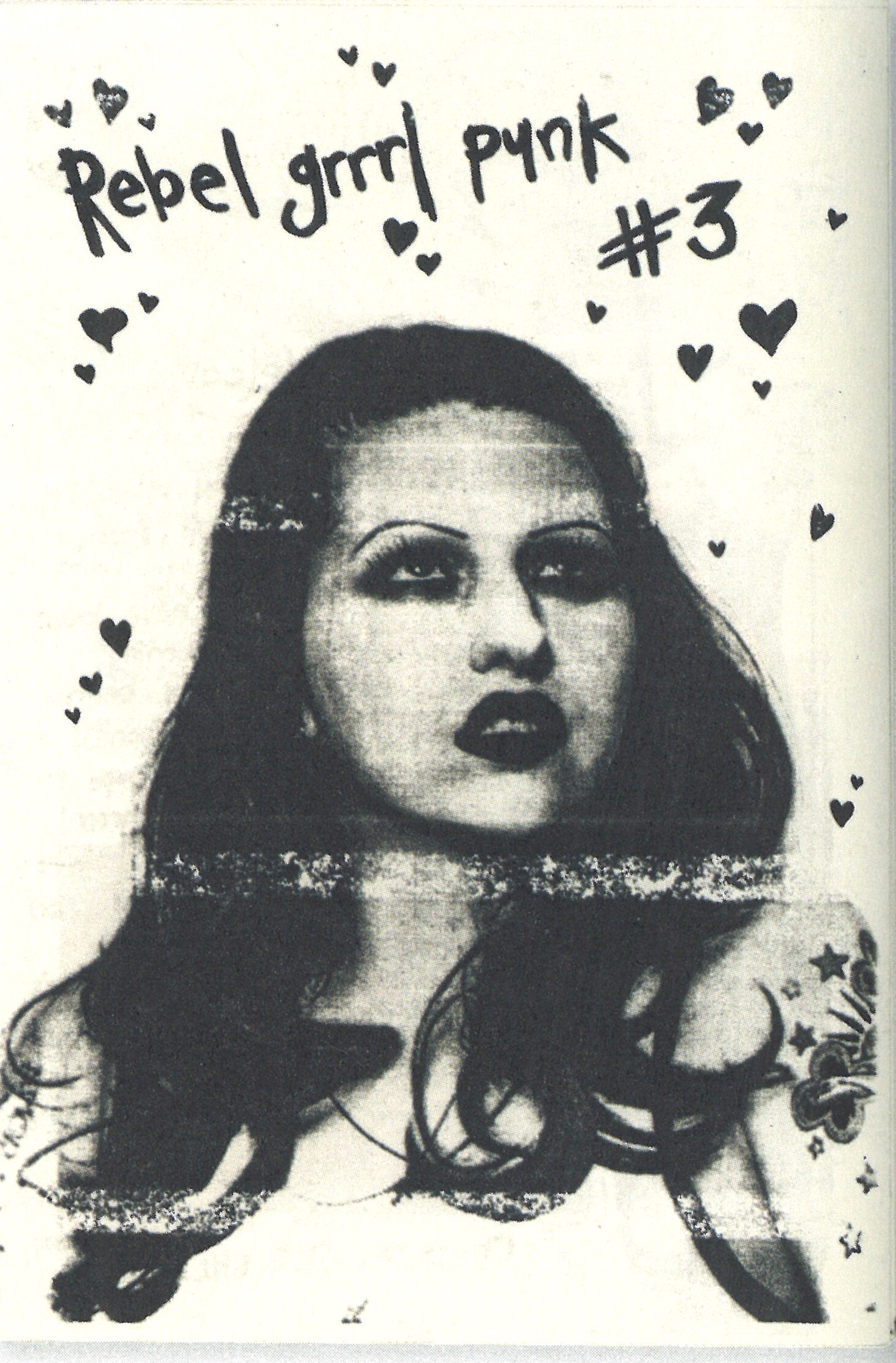

Par exemple, elles reprennent l’esthétique des magazines féminins, voire « girly » (le terme Girly désigne un style visuel correspondant a la definition traditionnelle et stéréotypée du féminin mais avec un sous entendu enfantin ou adolescent, c’est à dire du rose, des fleurs  couverture de Popgirls (1998)., des paillettes, des coeurs, tout ce qui se rapporte à l’amour, la romance, les journaux intimes, les chatons, les poneys, les idoles de magazines…), qui habituellement infantilise et stigmatise les filles, elles dessinent beaucoup, dans un style assez « innocent » des étoiles, des petits cœurs, des symboles femme, c’est le cas de Dancing Chicks ! (1999) ou de Rebel Grrrl Punk (1997–2000)

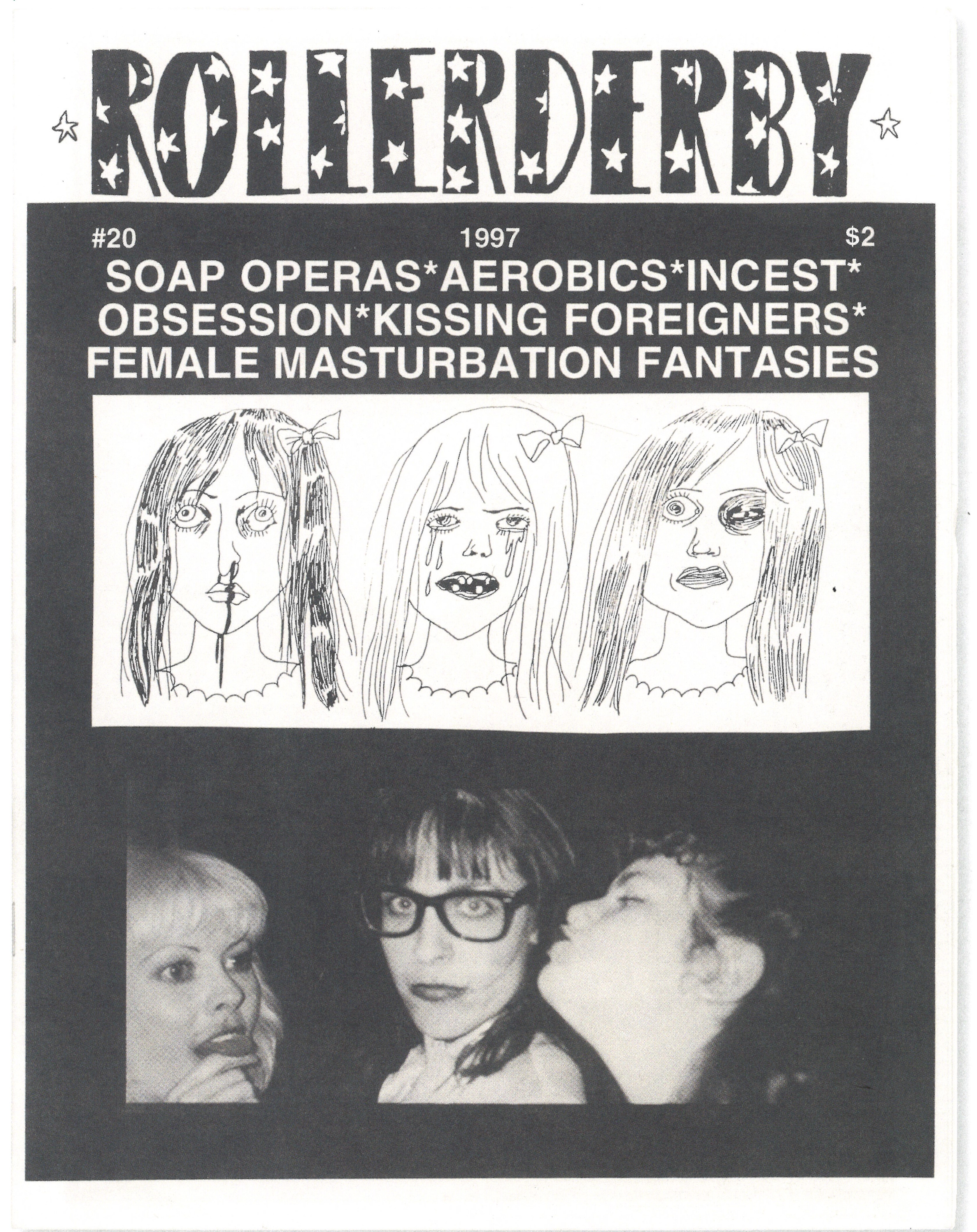

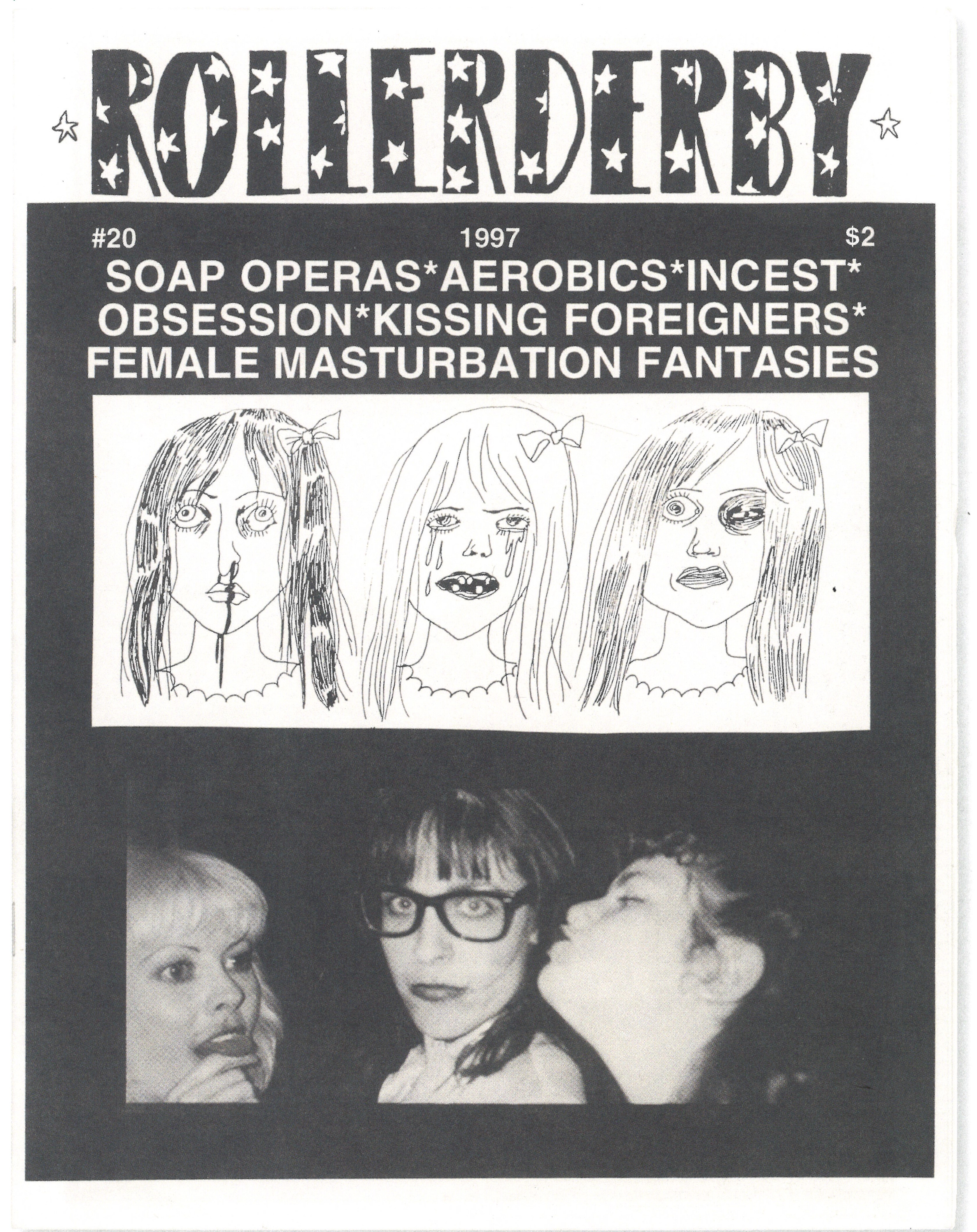

couverture de Popgirls (1998)., des paillettes, des coeurs, tout ce qui se rapporte à l’amour, la romance, les journaux intimes, les chatons, les poneys, les idoles de magazines…), qui habituellement infantilise et stigmatise les filles, elles dessinent beaucoup, dans un style assez « innocent » des étoiles, des petits cœurs, des symboles femme, c’est le cas de Dancing Chicks ! (1999) ou de Rebel Grrrl Punk (1997–2000)  couverture de Rebel Grrrl Punk (1997–2000).. On trouve aussi parfois des choses plus trash qui contrastent avec le style enfantin, des images explicites des menstruations, des femmes battues par exemple dans Rollerderby (années 1990) …

couverture de Rebel Grrrl Punk (1997–2000).. On trouve aussi parfois des choses plus trash qui contrastent avec le style enfantin, des images explicites des menstruations, des femmes battues par exemple dans Rollerderby (années 1990) …

Dans la même veine que les petits cœurs et les étoiles qui viennent agrémenter les pages, elles choisissent ou dessinent des polices très fantaisies et clichées de la féminité, avec des scripts aux arabesques les plus folles comme le titre de Starlet (1994), des lettres en étoiles, en cœurs, en fleurs comme Popgirls (1998), elles reprennent les stéréotypes de genre qu’elles subissent pour se les réapproprier et s’en moquer. Cela démontre également qu’elles ciblent les filles et les femmes, comme les journaux ou livres dont elles font la parodie.

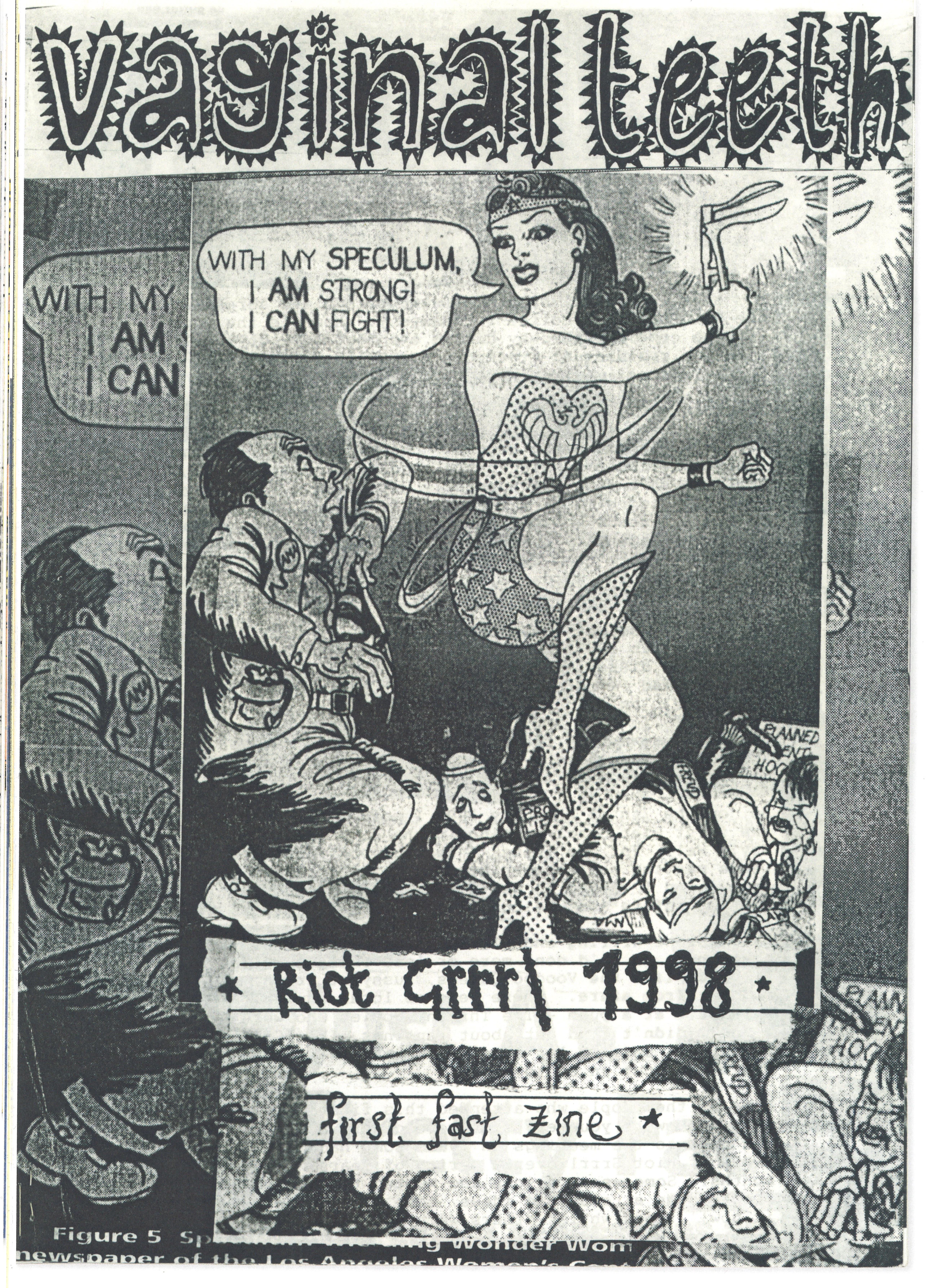

De la même façon, elles réutilisent et détournent des images de pop culture, elles s’amusent des clichés de la femme superficielle, la fangirl, qui imaginent les femmes belles comme étant bêtes, et les femmes qui aiment quelque chose n’aiment que ça de façon obsessive et démesurée. Les Riot grrrls reprennent ces images en découpant des images de célébrités comme Courtney Love sur la première page de Rebel Grrrl Punk (1997–2000) ou en dessinant un spéculum à la place de l’arme de Wonder Woman sur la couverture de Vaginal Teeth (1998)  couverture de Vaginal Teeth (1998) représentant Wonder Woman avec un spéculum. Cette image à de l’impact car Wonder Woman est un rare exemple de personnage principal feminin super héros mais elle reste très sexualisée. Elle est tout de même un personnage féminin avec du pouvoir et de la force et elle est une des premières représentation mainstream de femme indépendante, lui dessiner un spéculum en arme produit une image d’une femme qui a du pouvoir sur sa santé gynécologique, ce qui n’est pas anodin quand on connaît l’ampleur des violences médicales et gynécologiques encore aujourd’hui.

couverture de Vaginal Teeth (1998) représentant Wonder Woman avec un spéculum. Cette image à de l’impact car Wonder Woman est un rare exemple de personnage principal feminin super héros mais elle reste très sexualisée. Elle est tout de même un personnage féminin avec du pouvoir et de la force et elle est une des premières représentation mainstream de femme indépendante, lui dessiner un spéculum en arme produit une image d’une femme qui a du pouvoir sur sa santé gynécologique, ce qui n’est pas anodin quand on connaît l’ampleur des violences médicales et gynécologiques encore aujourd’hui.

Les zines féministes utilisent eux aussi du papier coloré, notamment du papier rose, pour tout les stéréotypes qu’il transporte et de façon cohérente avec les choix girlys évoqués juste avant.

La façon d’écrire change également avec les Riot Grrls, le schéma du journal intime est très présent, encore une fois il s’inspire des clichés de comment les filles sont censées écrire, c’est à dire pour elles-même et surtout de leur vie personnelle et émotionnelle. Mais les Riot grrrls estiment que l’intime est politique, et que raconter son vécu permet d’enseigner aux autres et surtout en tant que femmes ou minorités de genre ce qui se passe dans l’intimité est intrinsèque au système patriarcal et misogyne, en parler est donc politique et c’est ce qui permet de se retrouver, se comprendre, réaliser que les vécus sont similaires et sortir de l’isolement.

Ce qui est très intéressant dans les zines des riot grrls c’est que c’est enfin un média féminin, fait par et pour les femmes, de contre culture mais qui embrassent en réalité la culture populaire qu’on les stigmatise habituellement d’aimer, elles détournent la culture populaire féminine, la critiquent quand nécessaire, mais célèbrent aussi le fait que c’est cette culture qui les construit et les rassemble et elle ne dénigrent pas ces médias mainstreams là juste parce que « c’est des trucs de filles ».

Les zines féministes abordent de nombreux sujets liés à la féminité, et ils sont les premiers à aborder d’autres luttes sociales à travers le féminisme.

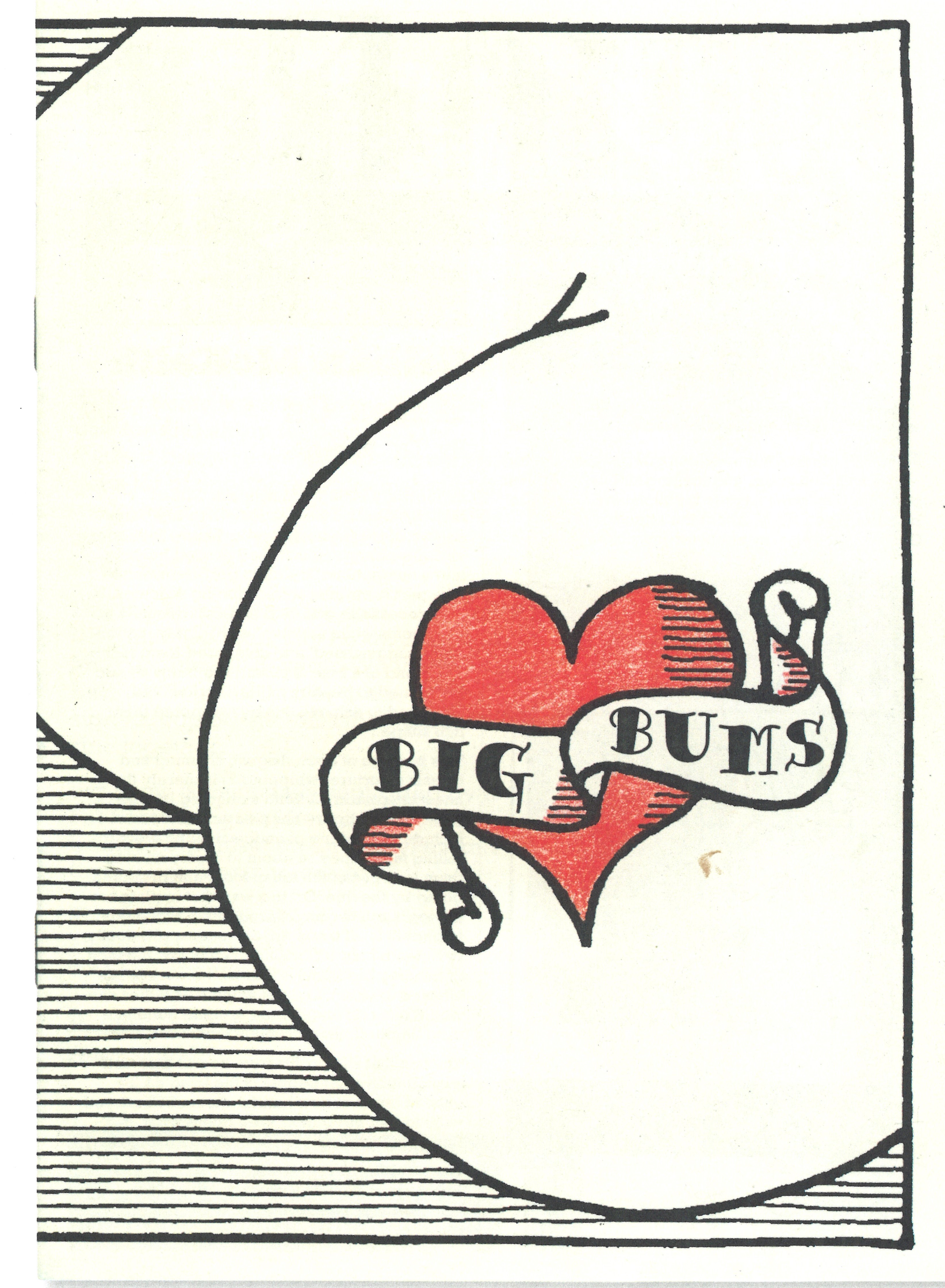

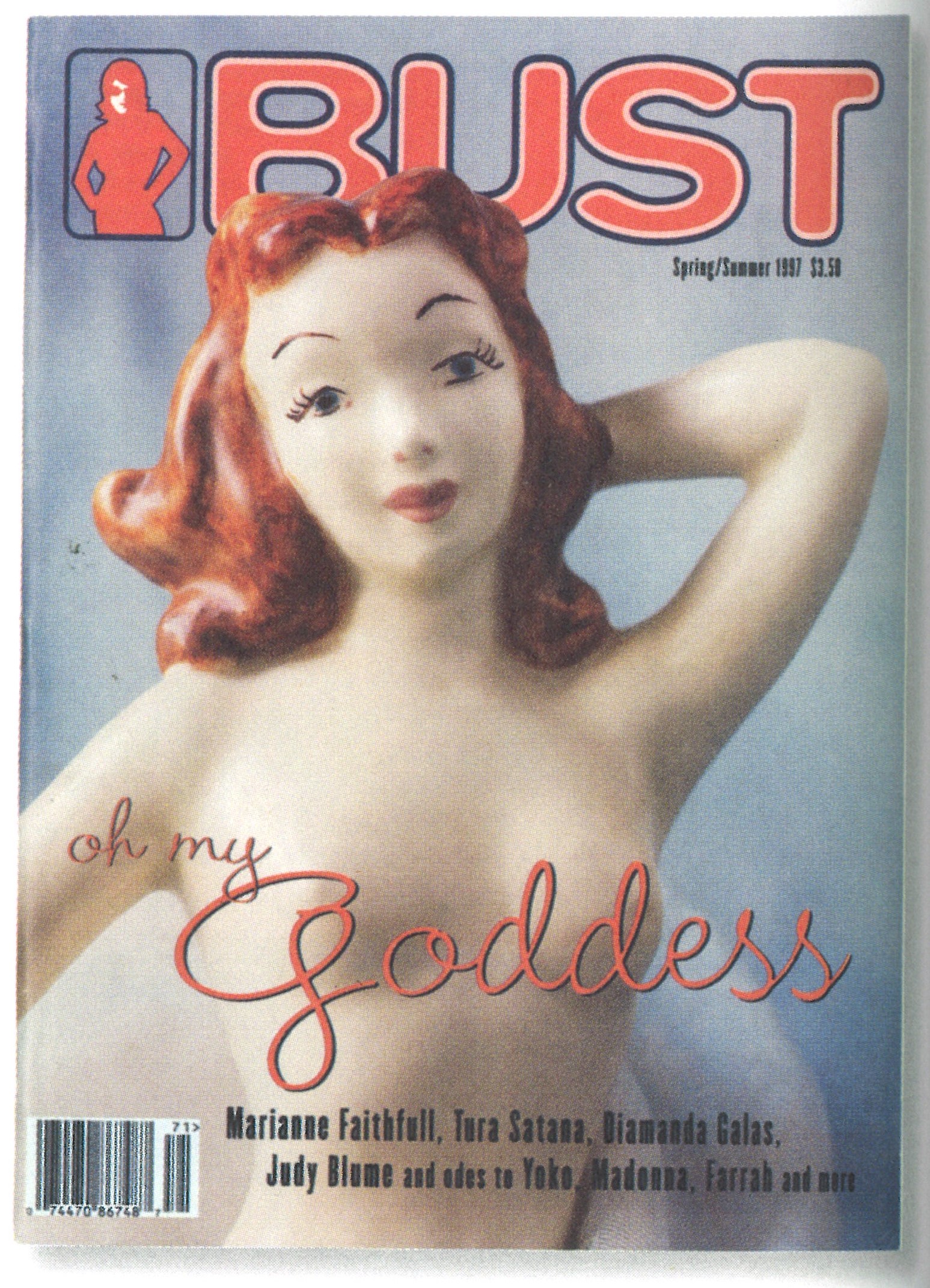

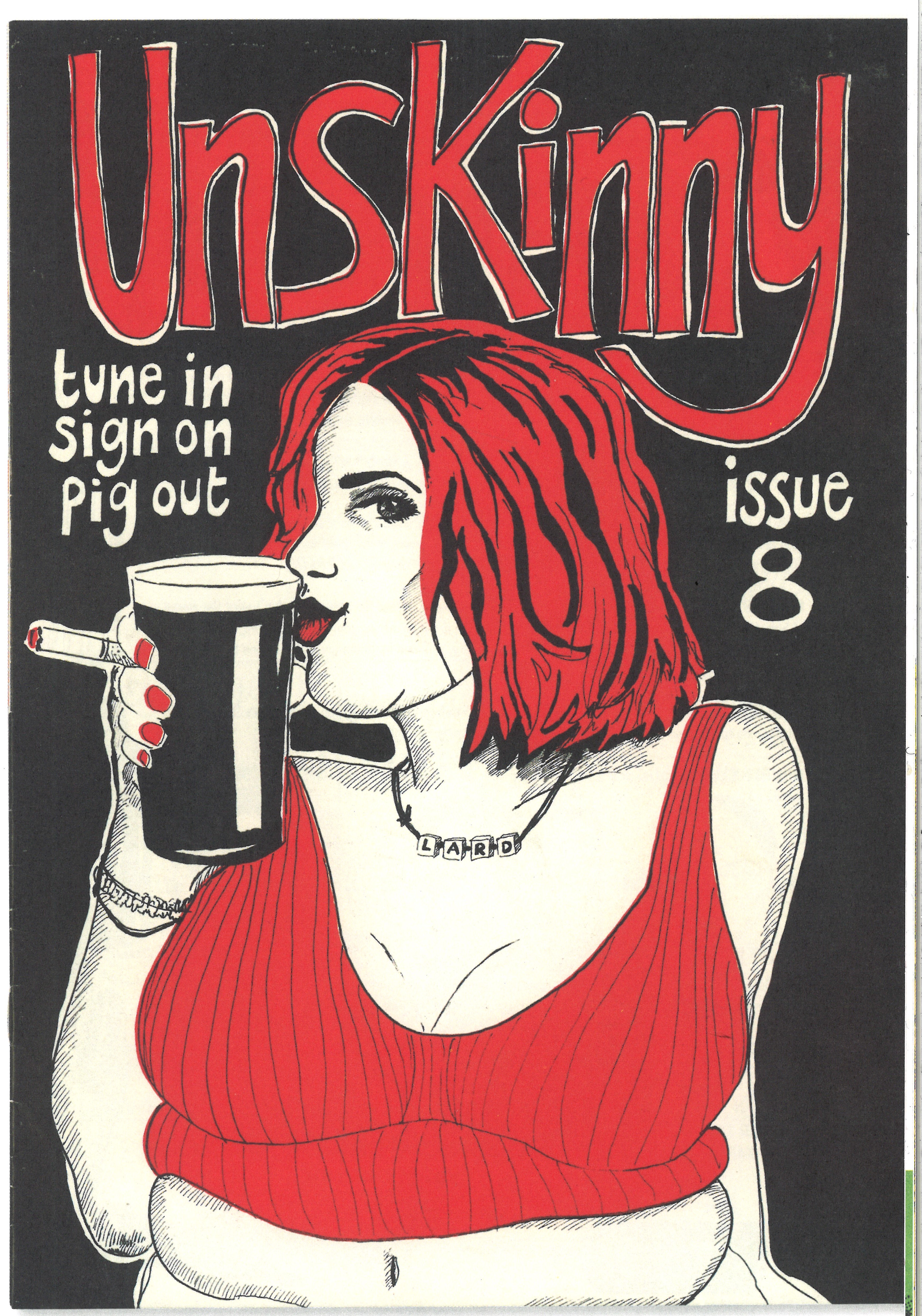

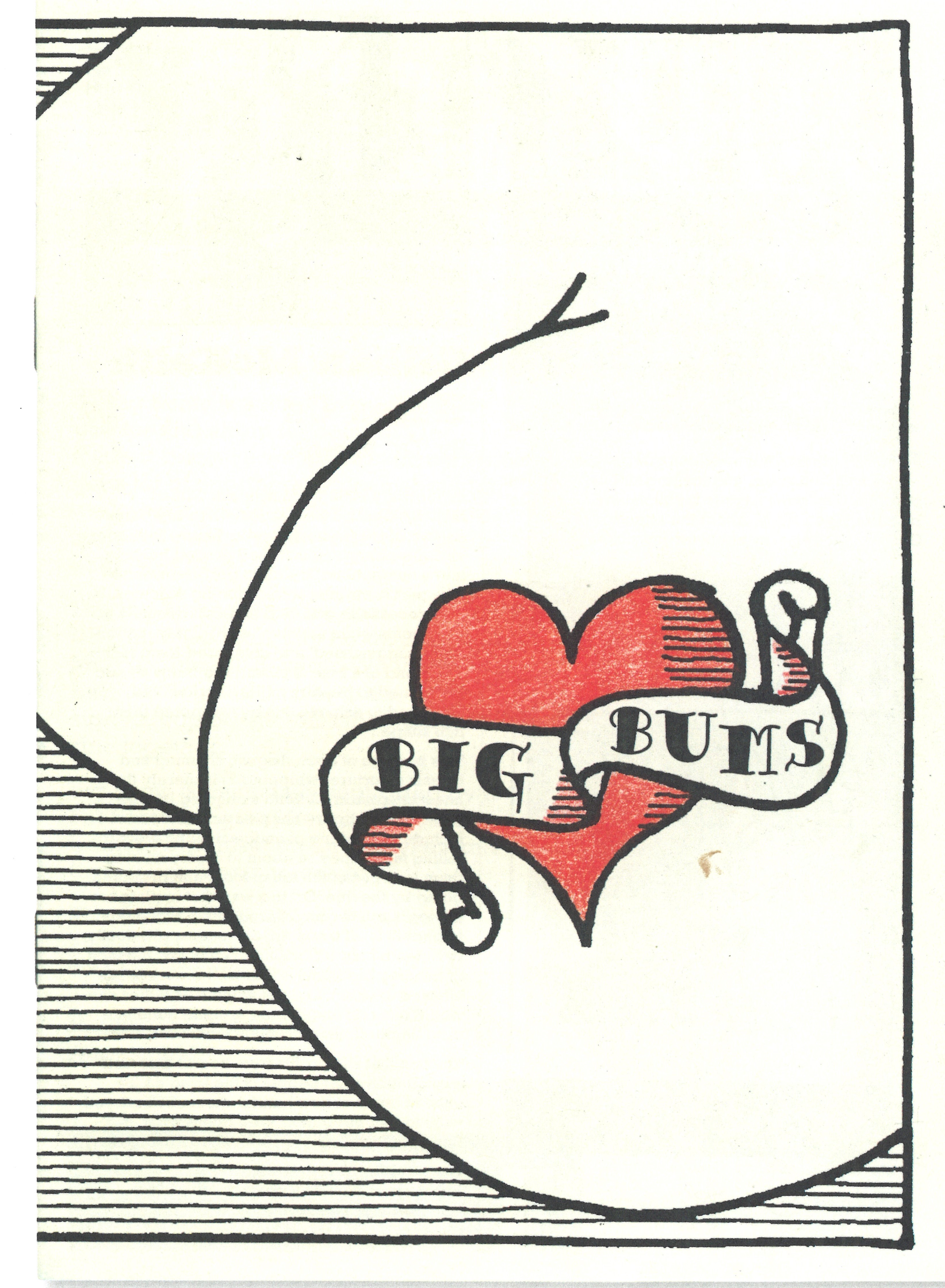

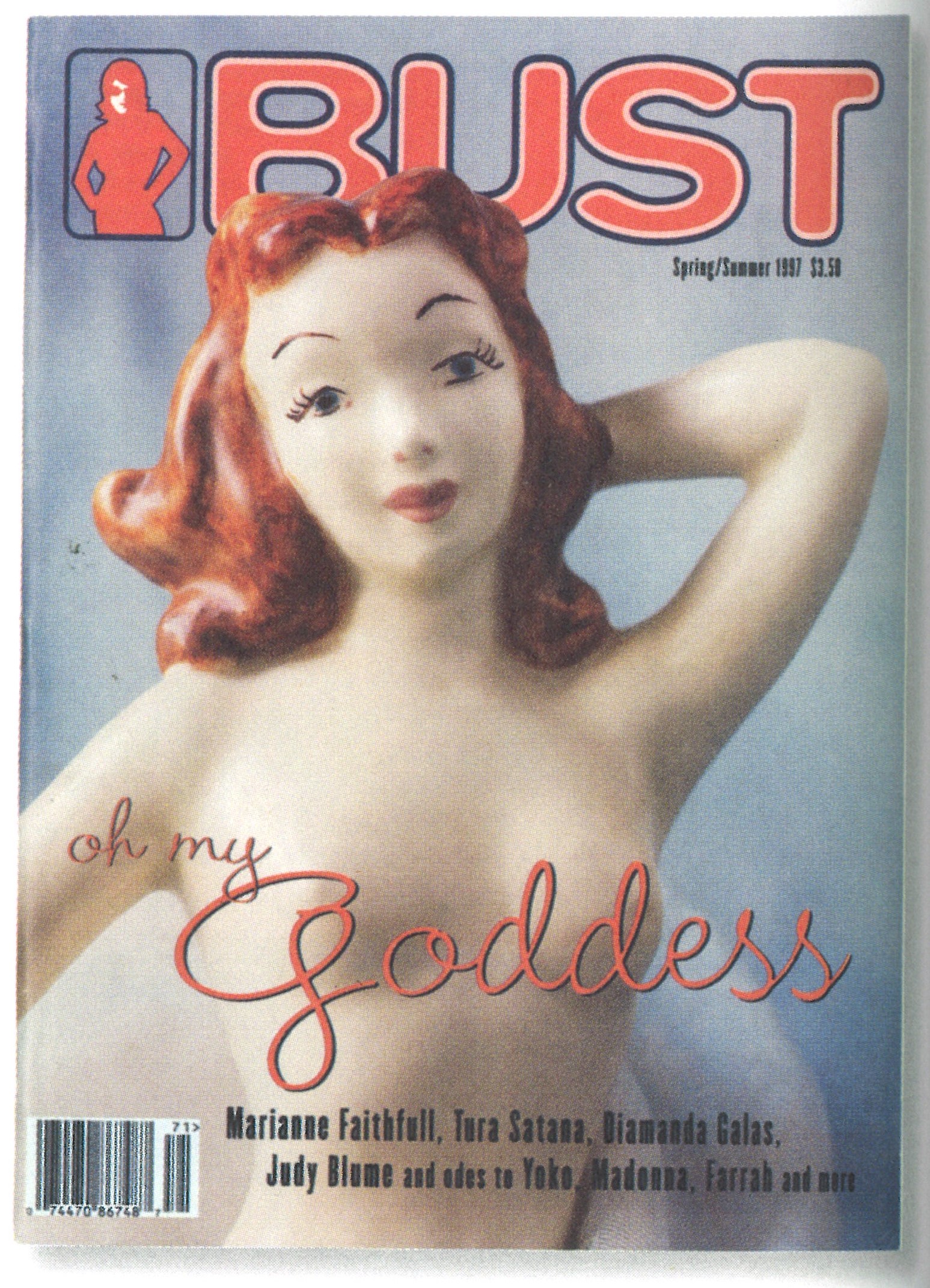

Avec Big Bums (1998) ou Unskinny (1990)  couverture du numéro 8 de Unskinny (1990). des zines entiers parlent de poids, de l’expérience d’être gros.sse et de la grossophobie subie, résultat de la culture des régimes et des attentes que la société à pour le corps des femmes, c’est un sujet qui touche particulièrement celles-ci et qui en devient un sujet feministe. Ils sont une forme de lutte contre la grossophobie, par l’information. Evidemment ces zines reprennent l’esthétique DIY, avec des dessins ou de la photo, du texte manuscrit, mais quasiment à chaque fois la couverture représente, en dessin ou en photo, un corps gros ou une partie de celui-ci, parfois, c’est le cas des deux zines cités plus tôt, pour Bust (1993), on représente au contraire le corps fin et stéréotypé d’une poupée pour prendre le contre-pied de ce stéréotype, mais les corps et leur représentation est centrale.

couverture du numéro 8 de Unskinny (1990). des zines entiers parlent de poids, de l’expérience d’être gros.sse et de la grossophobie subie, résultat de la culture des régimes et des attentes que la société à pour le corps des femmes, c’est un sujet qui touche particulièrement celles-ci et qui en devient un sujet feministe. Ils sont une forme de lutte contre la grossophobie, par l’information. Evidemment ces zines reprennent l’esthétique DIY, avec des dessins ou de la photo, du texte manuscrit, mais quasiment à chaque fois la couverture représente, en dessin ou en photo, un corps gros ou une partie de celui-ci, parfois, c’est le cas des deux zines cités plus tôt, pour Bust (1993), on représente au contraire le corps fin et stéréotypé d’une poupée pour prendre le contre-pied de ce stéréotype, mais les corps et leur représentation est centrale.

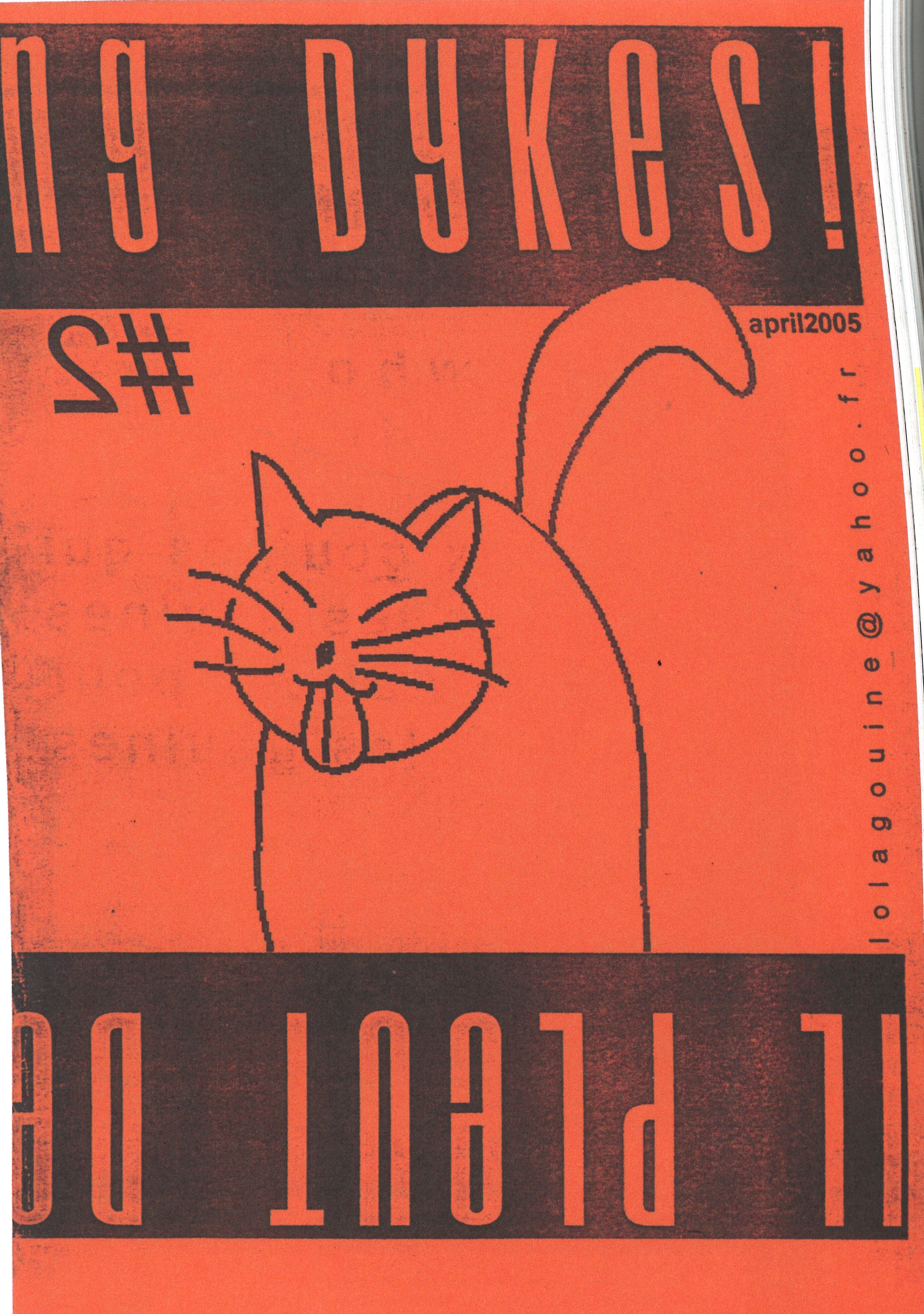

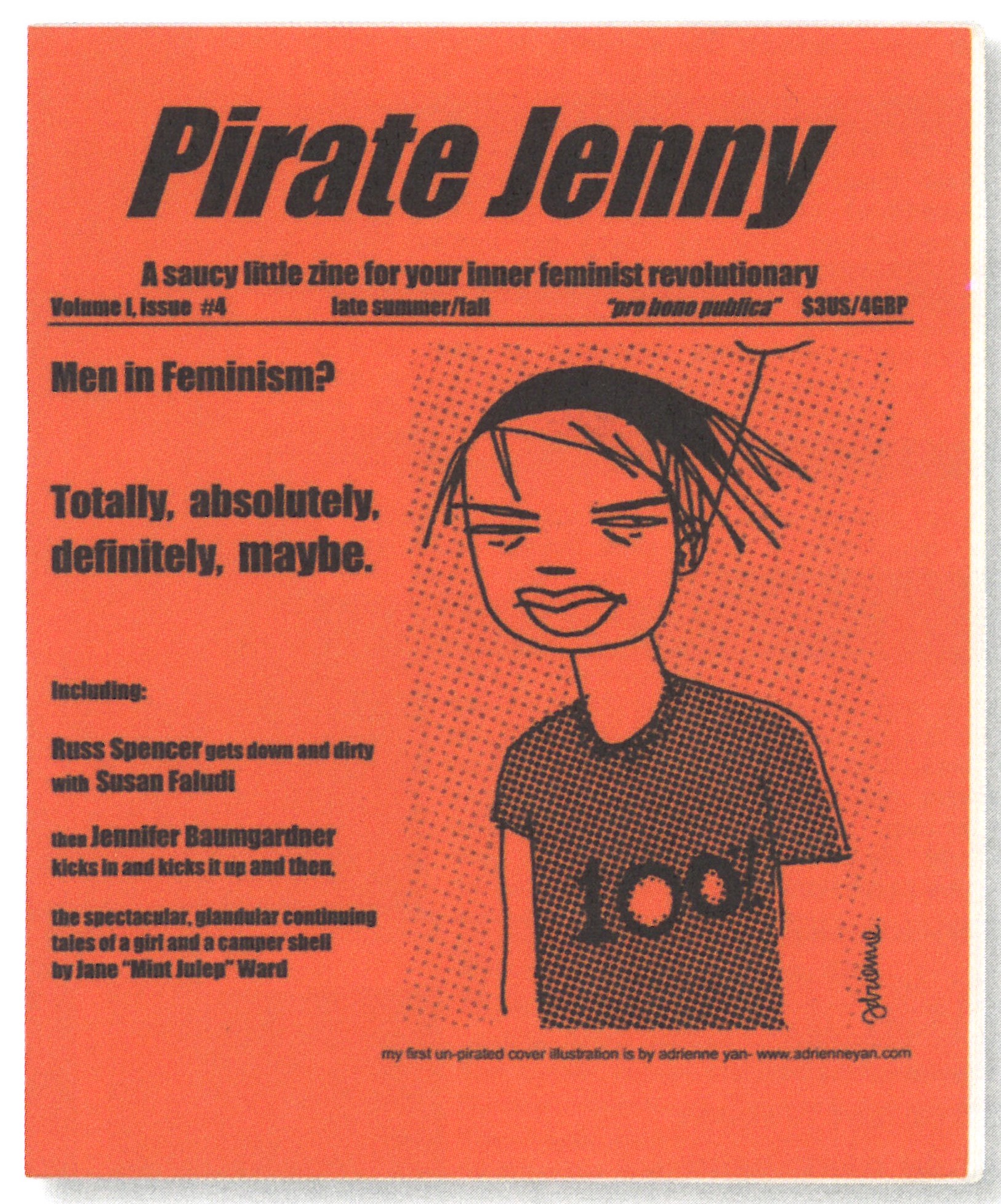

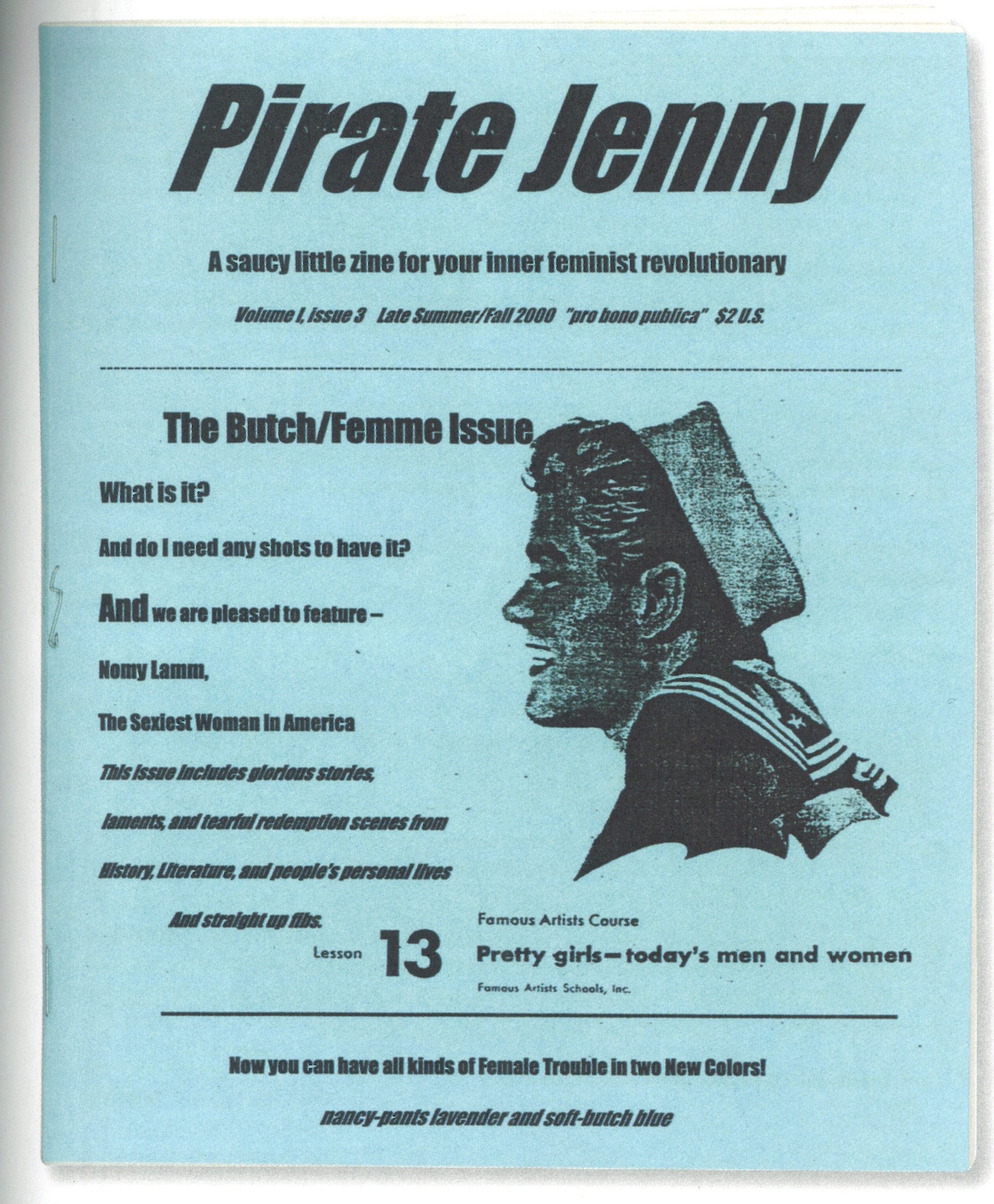

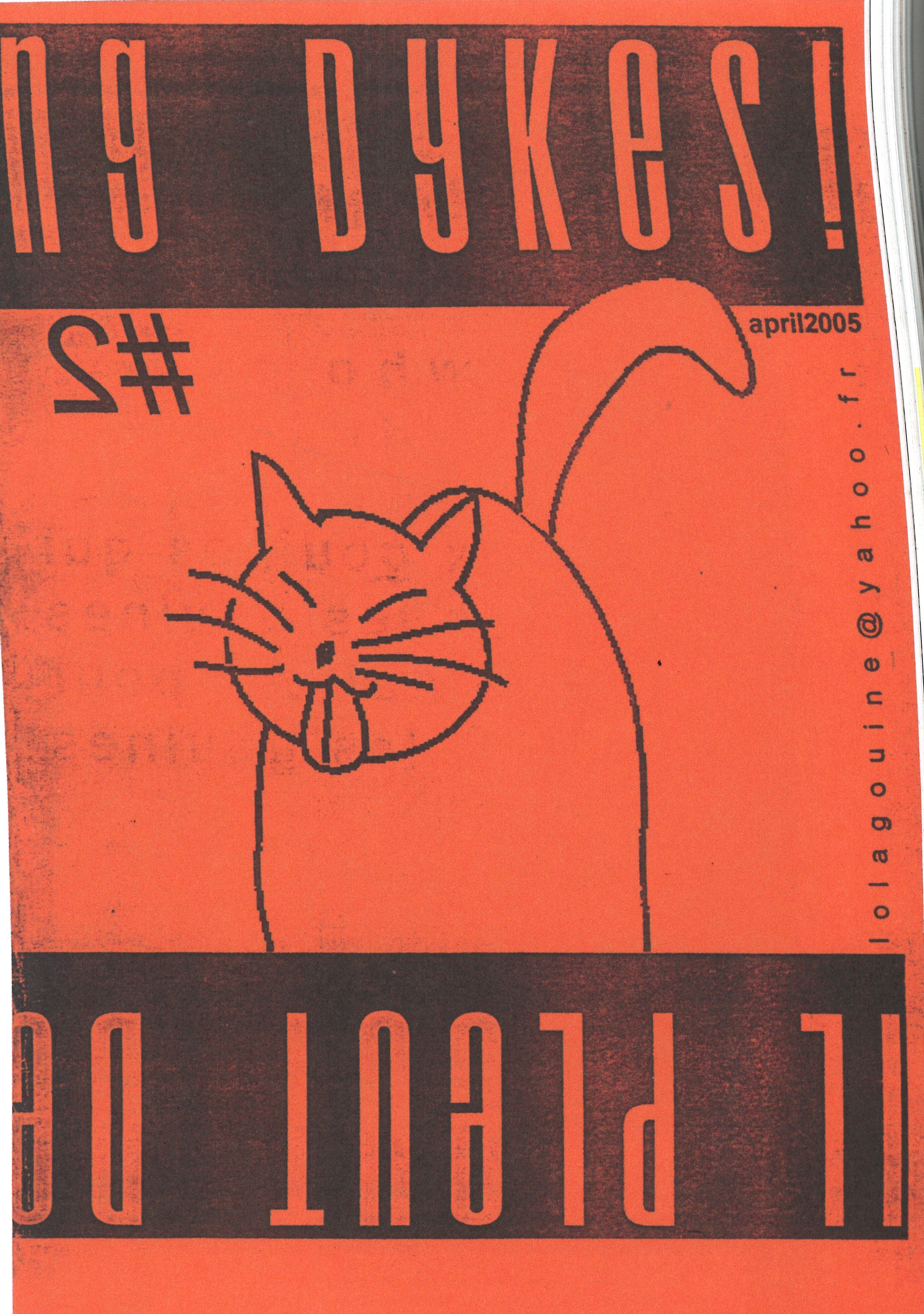

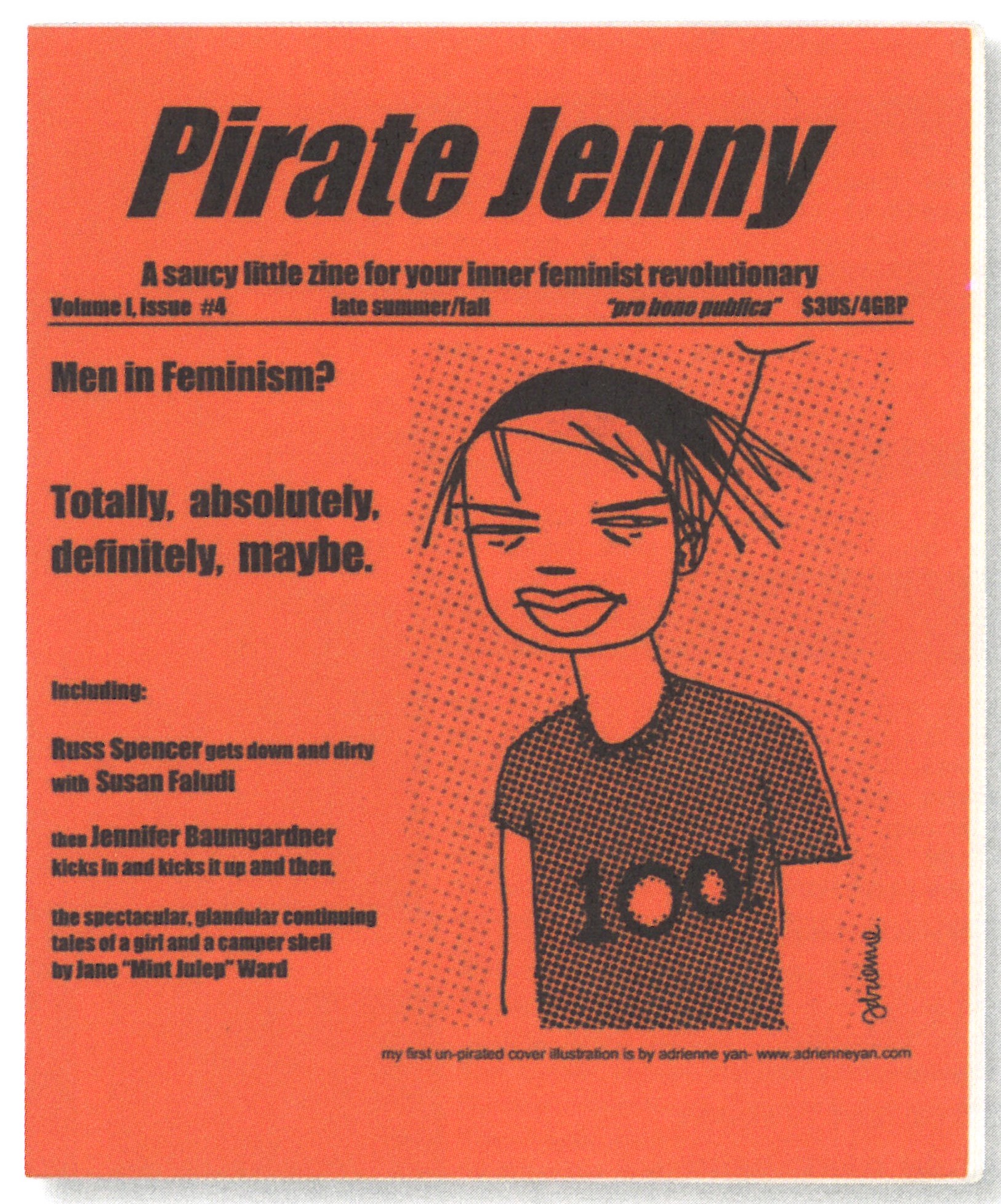

Les zines féminins permettent de parler de sexualité et de genre, c’est donc assez logiquement que naissent les zines lesbiens et queers tels que Il Pleut Des Gouines! (2005)  doubles pages de Il Pleut Des Gouines! (2005). ou Pirate Jenny (2000)

doubles pages de Il Pleut Des Gouines! (2005). ou Pirate Jenny (2000)  couverture du numéro 13 de Pirate Jenny (2000).), ils sont sur la forme assez proches des zines féministes habituels mais permettent de poser et de répondre a certaines questions autour de la sexualité et du genre qui sortent des schémas hétéronormés sur lesquelles il n’y a pas encore beaucoup de ressources.

couverture du numéro 13 de Pirate Jenny (2000).), ils sont sur la forme assez proches des zines féministes habituels mais permettent de poser et de répondre a certaines questions autour de la sexualité et du genre qui sortent des schémas hétéronormés sur lesquelles il n’y a pas encore beaucoup de ressources.

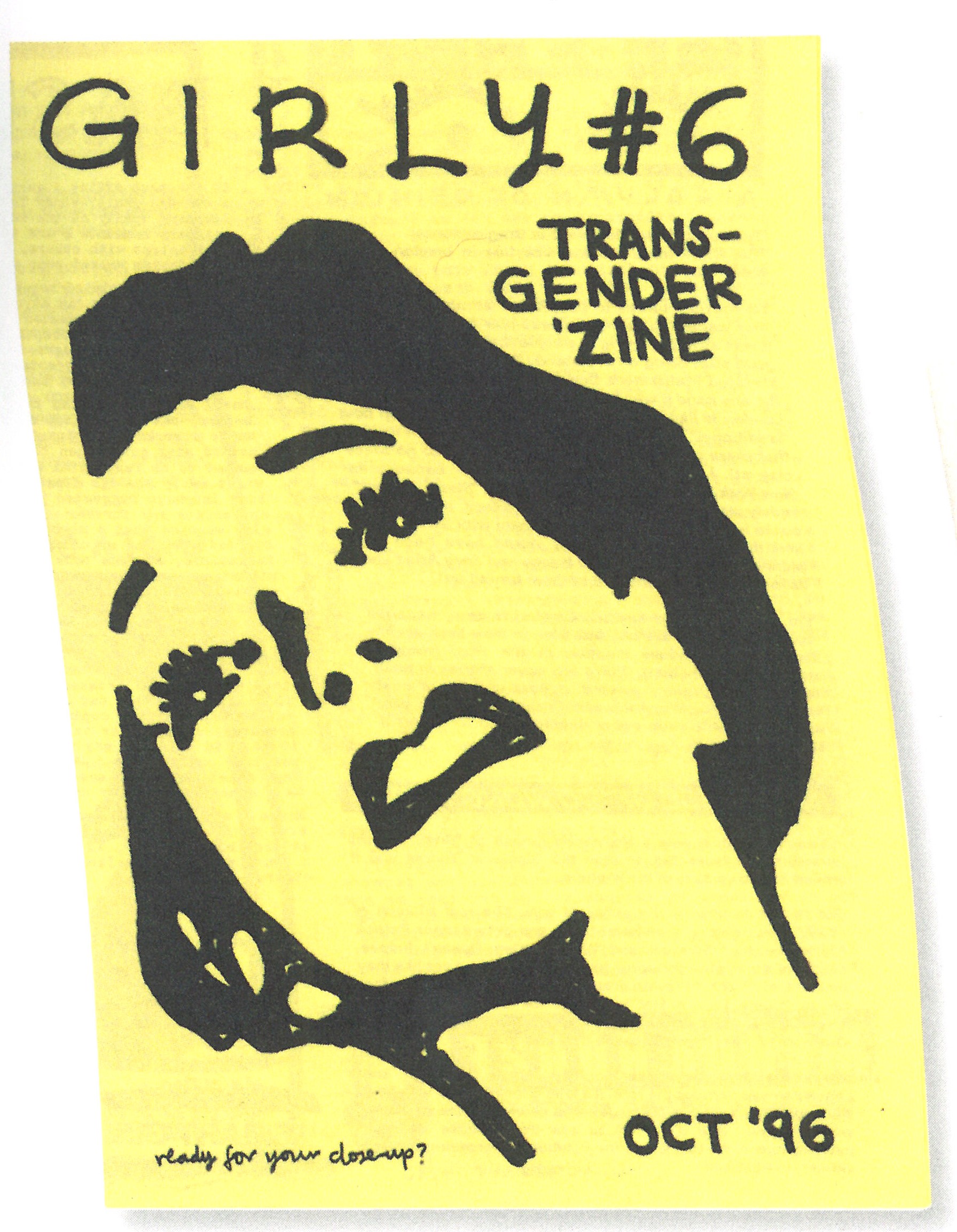

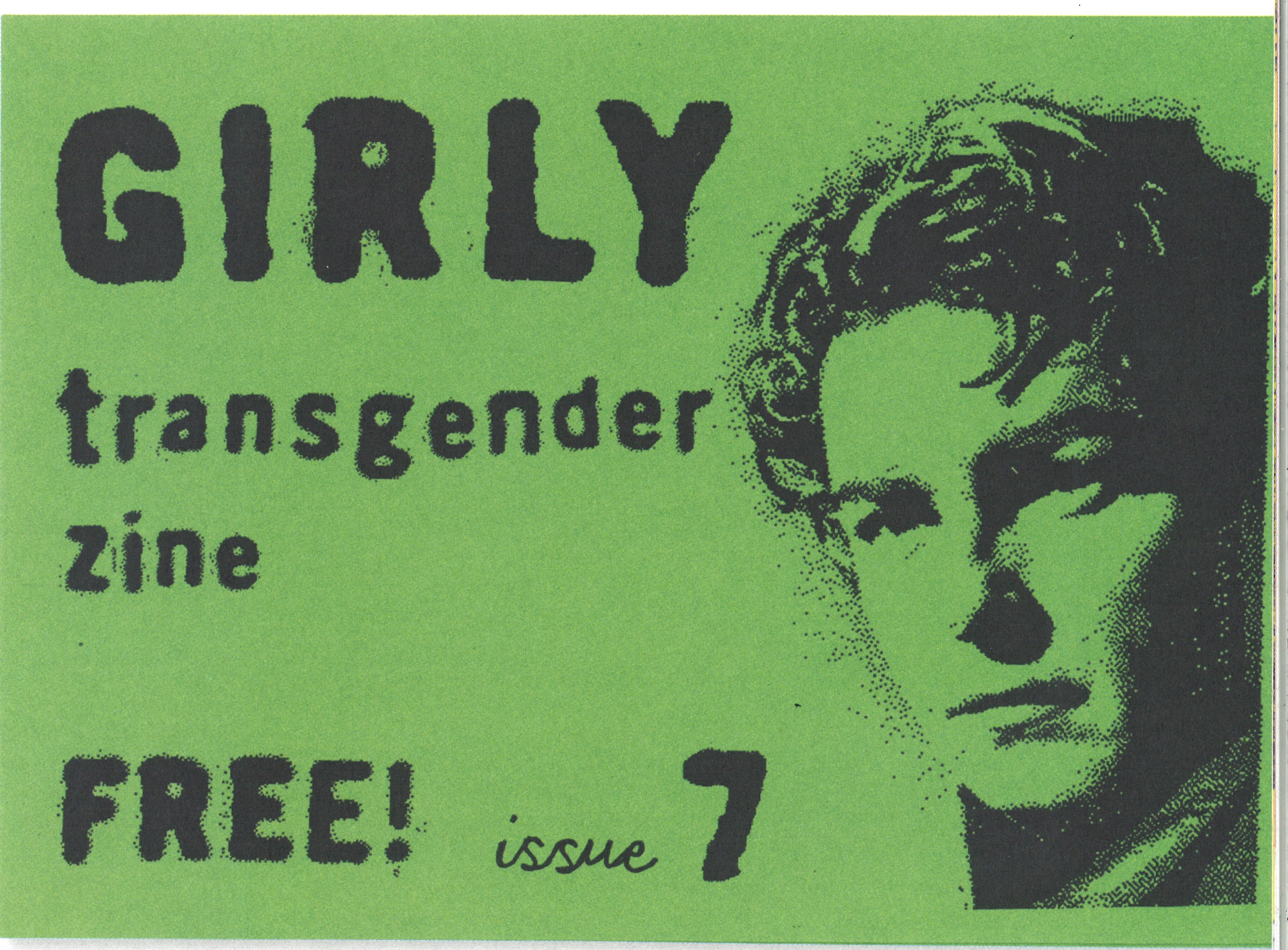

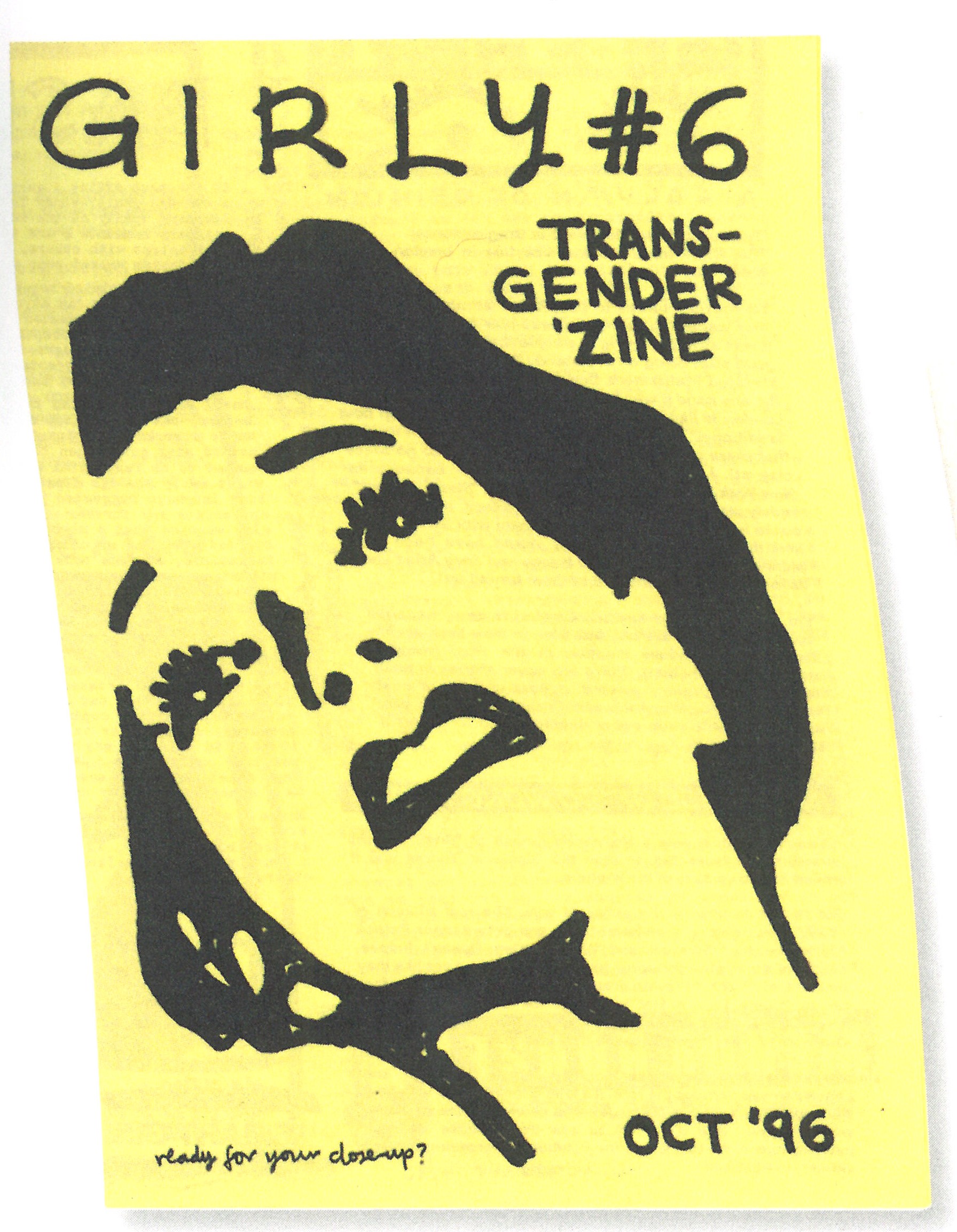

Apparaissent également les zines par et pour les personnes transgenres, notamment Girly Transgender Zine (1995–1999)  couverture du numéro 7 de Girly Transgender Zine (1995–1999). qui parlent de drag queens, kings, de personnes transgenres et non binaires qui témoignent et créent des conversations sur ces sujets. En couverture on trouve des photos ou des dessins de personnes au genre indéfini ou des images plus abstraites qui font écho aux questionnement sur son identité.

couverture du numéro 7 de Girly Transgender Zine (1995–1999). qui parlent de drag queens, kings, de personnes transgenres et non binaires qui témoignent et créent des conversations sur ces sujets. En couverture on trouve des photos ou des dessins de personnes au genre indéfini ou des images plus abstraites qui font écho aux questionnement sur son identité.

Ce ne sont que quelques exemples de luttes sociales évoquées dans des zines féministes, mais il y en a beaucoup d’autres, on retrouve par exemple la lutte anti-raciste ou anti-psychiatrique…

Nous venons donc d’examiner les différents éléments visuels qui composent les zines en entrant dans le détail des zines féministe et des variations de ceux-ci. Le fanzinat est une pratique très personnelle et il n’en existe pas vraiment de règles mais les publications qui en sont issues s’inscrivent dans une histoire et un contexte qui leur donne une esthétique particulière et reconnaissable. Dans les milieux artistiques et de design, le zine regagne en popularité ces dernières années et ses formes évoluent encore, même si l’age d’or du fanzinat est révolu, il connaît un renouveau impulsé par les jeunesses engagées qui ne se retrouvent plus dans le monde éditorial classique, il constitue également un véritable terrain d’expérimentations graphiques libre pour tout ceux qui veulent par exemple les artistes, les designers ou même les étudiants.

TRIGGS Teal Fanzines, la révolution du DIY, Pyramid, Paris, 2010

DORIAN Mike, FARRELLY Liz, RECCHIA David, Zines, Booth-Clibborn Editions, Londres, 2001

LINGEL Jessa Digital countercultures and the struggle for community, MIT press, Cambridge, 2017

Zines, an international journal on amateur and DIY media, vol.1, Les Presses du Réel, Dijon, 2020

Sitographie :

Queer Zine Archive Project [en ligne] disponible sur: https://

La Fanzinothèque [en ligne] disponible sur : https://

Factsheet five Archive Project [en ligne] disponible sur : https://

PUJOL Guilhem, « Zines, l’art de l’auto-édition, une exploration à l’ère post-numérique » [en ligne] disponible sur: http://

Freaks, « inadapté.e.s- une folle histoire de l’antipsychiatrie » [en ligne] disponible sur : https://

Davduf et Euryale, « « une vie parallèles » : au régal des fanzines ! » [en ligne] disponible sur : https://

Electric zine maker [en ligne] disponible sur : https://

Fanzinarium [en ligne] disponible sur : https://

Zinzin Zine [hors ligne] consulté sur http://

Wiktionary « apazine » [en ligne] disponible sur https://

Wikipedia « amateur press association » [en ligne] disponible sur https://

Wikipedia « perzine » [en ligne] disponible sur https://

Wikipedia « graphzine » [en ligne] disponible sur https://

Merci à Alexandra Aïn pour ses conseils et son suivi, à tout celleux qui m’ont donné des refs et des pistes de recherches, à la bibliothèque de l’ESAD Pyrénées qui m’a laissé avoir plus de 113 jours de retard sur mes livres.

Merci à Edouard Breining de m’avoir encouragé quand je doutais et de toujours être à mes cotés dans le stress et la fatigue.

Merci à Sarah Fradin, Elen Merrien, Manon Doussin, Clara Raël, Lélio Barraud-Berdoy et Lucie Vidalon-Fines de me conseiller et d’être des supers ami.e.s